Бесплатный фрагмент - Экономика инфокоммуникаций

Санкт-Петербург 2008

Введение

Экономика инфокоммуникаций представляет собой новое научное направление в российской экономике, рассматривающее современное информационное общество, проблемы, возникающие в нем в связи с реальной экономической практикой. При этом необходимо подчеркнуть, что без глубокого анализа процесса информатизации и его тенденций вряд ли окажется возможным исследовать актуальные задачи и противоречия экономической системы. Естественно, что курс на глубокое реформирование российского общества, обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны, политической и экономической стабильности в ней объективно требует перехода России к информационному обществу, интеграции в мировую экономику.

Экономика инфокоммуникаций по своему характеру исследует экономические отношения, которые складываются в ходе сложного инфокоммуникационного процесса, происходящего как внутри отдельной страны, так и между странами. Все отчетливее в наше время обнаруживается тенденция создания глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие между людьми и компаниями, как субъектами экономического простанства, их доступ к мировым ресурсам, удовлетворение их потребностей в продуктах и услугах.

Весьма важным составляющим компонентом экономики инфокоммуникаций выступают экономические исследования. Опираясь на основные положения экономической теории, они помогают оценить характер и особенности явлений и процессов, происходящих в экономическом пространстве.

Между тем нельзя недооценивать того положения, что экономические исследования в ходе изучения информационного общества, его достижений и недостатков реализуются на «стыке» экономики и технологии инфокоммуникаций. Именно поэтому они представляют собой пример системного подхода к решению актуальных вопросов государственного и социально-экономического строительства, которые так актуальны ныне для российского общества. Вот почему пристальное изучение актуальных проблем, в своей основе сочетающих разнообразные отношения — экономические, политические, правовые, управленческие, организационные, и др., требуют и комплексных методов. Следует также заметить, что целостный анализ сложных и противоречивых процессов информатизации предполагает достаточно основательную и своеобразную, применительно к ним, методику обработки эмпирического материала.

Глава I. Экономика инфокоммуникаций как наука.

§1. Предмет экономики инфокоммуникаций.

В последние годы нашей эпохи информационно-коммуникационные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. Их революционное воздействие касается государственных структур и институтов гражданского общества, экономической и социальной сфер, науки, образования, культуры и образа жизни людей.

Многие страны в полной мере осознали те колоссальные преимущества, которые несет с собой развитие и распространение информационно-коммуникационных технологий. Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что движение к информационному обществу — это путь в будущее человеческой цивилизации.

Информатизация общества, в широком понимании этого процесса, активно влияет на жизнедеятельность не только организаций, корпораций, социальных групп, но и каждого человека. Сейчас стало обычным приводить сравнительные примеры проявления информационного взрыва, и, тем не менее, они наглядно показывают поразительное продвижение общества вперед в этой сфере. Так, переход человечества от устной речи к письменности занял 500 тыс. лет, от рукописного письма к печатному — 5 тыс. лет, от печатного станка к телевидению — 500 лет. Переход к качественно новому информационному пространству, к слиянию средств массовой информации, вычислительной техники и телекоммуникаций в «гипермедиа» займет не более 50 лет. Скорость развертывания информационной революции в 3—6 раз выше темпов развития технологий энергии, и эти уникальные темпы постоянно увеличиваются. Если человечеству потребовалось 112 лет для освоения фотографии и 56 лет — телефонной связи, то соответствующие сроки для широкого использования радара, телевидения, транзистора и микросхемы составили соответственно 15, 12, 5 и 3 года. По расчетам экспертов, если бы авиационная промышленность с середины 60-х годов до середины 80-х развивалась бы такими темпами, что и телекоммуникации, то цена самолета «Боинг-767» составила бы 500 долл. и он смог бы облететь планету за 20 минут, истратив всего 20 литров топлива.

Эти и другие сравнительные примеры свидетельствуют о беспрецедентности современного процесса информатизации общества. Так, объем трафика, проходящего по сети Интернет, удваивается каждые 100 дней. Но процесс технико-технологической модернизации идет дальше. Если сейчас, по оценке специалистов, ведущие экономические страны находятся на третьем уровне — внедрение микроэлектронных устройств и Интернета (первый уровень выражался в механизации труда, второй — в радиоэлектронике), то в ближайшем будущем последует период биотехнологий и квантовых компьютеров (четвертый уровень).

Столь стремительные и масштабные изменения в информационном обеспечении жизнедеятельности общества затронут или даже трансформируют все основные направления жизнедеятельности: экономическое развитие, политическое управление, социальные приоритеты и т. д.

Главные преимущества новых инфокоммуникационных инфраструктур заключаются в возможности передачи больших массивов информации за фиксированный промежуток времени не зависимо от расстояния. Новые системы связи дают информацию о биржевых и торговых новостях, позволяют проводить видеоконференции и совещания, проводить финансовые операции не зависимо от месторасположения участников и многое другое с помощью компьютерной телефонии и др.

Последствия информатизации общества затронут и политическую сферу. Большинство оптимистических прогнозов сводится к тому, что создаются уникальные условия для электронного управления. Во-первых, у граждан будет свободный доступ к информации, цензура в ее традиционном понимании, фактически делается невозможной в стране, которая участвует в новейших телекоммуникационных проектах. Во-вторых, активно развивается прямая демократия, все граждане реально вовлекаются в управленческий процесс. В основе современной демократий лежит парламентская система, т.е. представительная демократия; в информационном обществе она трансформируется в демократию участия (participary democracy). «Это будет политика участия граждан, политика при которой управление будет осуществляться самими гражданами», и только современные компьютерные коммуникационные технологии делают возможным такое участие.

В культурной сфере процесс информатизации проявляется в следующих тенденциях: гигантском развитии средств массовой информации благодаря новым компьютерным технологиям; беспрецедентном расширении сети Интернет, что создает «мир без границ» в сфере обмена и получения информации; переводе книг в базы данных, появлении и распространении электронных библиотек (медиатек); переносе акцента с межличностного общения на общение, опосредованное компьютером; появлении новых сообществ людей, не связанных социокультурными отношениями, для которых компьютер есть не средство передачи информации, а часть личности.

Экономика инфокоммуникаций представляет собой межотраслевое научное направление. Это обстоятельство усложняет методологию исследований такого рода. Каждый раз необходимо соотносить методологические принципы, позволяющие изучать закономерности развития инфокоммуникационных процессов на более узких, локальных уровнях (субъектах), в том числе специфики их влияния на динамику развития субъектов экономического пространства.

В основе экономики инфокоммуникаций лежат исходные методологические принципы. К важнейшим из них относятся: объективность, развитие, конкретность, верификация, системность.

Принцип объективности. В рамках анализируемой науки этот принцип предполагает, во-первых, глубокое, всестороннее и обоснованное изучение основных концепций и подходов по отношению к изучению информатизации общества, во-вторых, взвешенный анализ на основе экономических исследований реальных процессов, протекающих в обществе в связи с функционированием инфотелекоммуникаций. Опираясь на данный принцип, весьма важно исследовать современные отечественные и зарубежные взгляды с точки зрения состояния телекоммуникационных систем в современном мире, возможных тенденций их развития.

Принцип развития. Опираясь на данный принцип следует проанализировать взгляды различных ученых недалекого прошлого, а также современные представления об экономике инфокоммуникаций, ее роли в общественном развитии. В наше время в связи с усложнением международных отношений особое значение приобретает знание сущности и специфики информационных процессов между государствами, такой актуальной проблемы, как информационная безопасность, ее содержание и особенности. Не меньшее значение приобретает также познание эволюции развития, условий, детерминирующих вопросы информационной и экономической безопасности субъектов экономических взаимоотношений в современную эпоху.

Принцип конкретности. Он предполагает всестороннее исследование реальных процессов в информационном обществе, опирающееся на факторный подход, применение статистических показателей, а также на результаты экономических исследований. В этой связи именно принцип конкретности дает возможность, опираясь на определенные исследования, выявить такие важные вопросы в жизнедеятельности общества, как: отношение населения к состоянию и развитию инфокоммуникаций; мнение респондентов относительно безопасности субъектов в условиях информационного общества; отношение субъектов к инновационной деятельности телефонных и иных учреждений и т. д.

Принцип верификации. Он обращает внимание на то, что специальная эмпирическая база, вытекающая из исследований информационного общества, позволяет повысить содержательность и адресность практических рекомендаций по отношению к функционирующим институтам телекоммуникаций, преодолеть легковесность в решении вопросов информационной безопасности и защиты информации, уйти от излишней абстрактности и стереотипов в анализе профессиональных качеств кадровых работников телекоммуникационных систем. При этом особое внимание уделяется таким вопросам в сфере подготовки кадров, как: принцип руководящей команды, выявление критериев эффективности управления в области телекоммуникационных систем.

Принцип системности. Применительно к предмету экономики инфокоммуникаций он раскрывает такие вопросы: разработка средств представления исследуемых и конструируемых областей информационного общества как специфических систем; построение обобщенных моделей телекоммуникационных организаций в современном обществе; исследование различных системных концепций и разработок применительно к характеру протекания информатизации как глобальной тенденции развития общества. Системный подход ориентирует исследователей на раскрытие целостности объекта и обеспечивающих его механизмов, на выявление многообразных типов связей инфокоммуникационного характера и сведение их в единую теоретическую картину.

Каждая наука характеризуется свойственными ей категориями. Категория (греч. kategoria — высказывание, свидетельство) — формы осознания в понятиях всеобщих способов отношения человека к миру, отражающие наиболее общие и существенные свойства, законы природы, общества и мышления. Например, для философии особенно важны такие категории, как «мера», «скачок», «материя», «сознание», «движение» и т. д. Для экономики могут рассматриваться следующие категории: «экономическая теория», «развитие», «общество», «экономическая структура», «субъект» и др.

Экономика инфокоммуникаций как относительно молодая отрасль науки находится в процессе становления и развития. Несмотря на это, она также обладает своим категориальным аппаратом. К наиболее емким по содержанию и направленности можно отнести ряд категорий. Информационная среда. Она представляет собой совокупность информационных ресурсов, информационно-коммуникационной инфраструктуры, средств информатизации, информационных продуктов и услуг, политических, социально-экономических и культурных условий реализации процессов информатизации, позволяющая обеспечить существенное повышение качеств бизнес процессов, экономическую стабильность государства и переход общества к устойчивому развитию.

Другой важной категорией этого вида является информационно-коммуникационная инфраструктура. По своей сущности ее можно представить, как совокупность территориально распределенных государственных и корпоративных информационно-вычислительных систем, телекоммуникационных сетей, в том числе линий связи, сетей и каналов передачи данных, средств коммутации и управления информационными протоколами, а также организационных структур, правовых и нормативных механизмов, обеспечивающих ее эффективное функционирование.

К категориям данного вида в полной мере относится и «информационное общество». Она выражает собой ступень в развитии современной цивилизации, характеризующуюся увеличением роли обменом информации и знаний в жизни общества, возрастанием доли инфокоммуникаций в ВВП, созданием глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное информационное взаимодействие субъектов, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.

Одной из доминирующих категорий анализируемого вида является понятие «инфокоммуникации». Это — комплекс, органически объединяющий современные информационные, компьютерные и телекоммуникационные технологии, реализующие их системы и средства, который предназначен для предоставления учреждениям и населению информационных и коммуникационных продуктов и услуг. Категории отмеченного вида можно назвать как категории «состояния».

Второй вид категорий экономики инфокоммуникаций характеризуется динамикой их проявления в обществе и в его различных сферах жизни. Следует отметить ряд определяющих категорий данного вида. Прежде всего, это — информатизация. Она характеризует собой процесс широкомасштабного использования инфокоммуникаций во всех сферах экономической, социальной и политической жизни общества с целью повышения эффективности использования информации и знаний для управления, удовлетворения информационных потребностей субъектов и государства.

К этому виду категорий следует отнести также «государственную политику в сфере информатизации». Такая политика предстает как комплекс взаимоувязанных политических, правовых, экономических, социально-культурных и организационных мероприятий, направленных на обеспечение общегосударственных приоритетов геополитического, социально-экономического и культурного развития общества и создания условий перехода страны к информационному обществу.

Важным понятием данного вида выступают «информационные продукты». Сюда относятся информационные ресурсы всех видов, программные продукты, базы и банки данных, иные товары, произведенные в процессе информатизации.

Третий вид категорий экономики инфокоммуникаций характеризует своеобразную инструментальную базу науки. К доминирующим категориям данного порядка можно отнести: «технико-технологическая база информатизации», «средства информатизации», «услуги информатизации», «нормативно-правовая база информатизации», «информационные ресурсы» и др. Кратко рассмотрим их сущность и содержание.

Технико-технологическая база информатизации — отрасли разработки и производства перспективных инфокоммуникационных технологий, средств вычислительной техники и техники связи, научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации и предприятия, обслуживающие эти отрасли, а также кадры специалистов этих отраслей.

Другой категорией этого вида выступают «средства информатизации». К ним относятся технические и программные средства реализации информационных, компьютерных и телекоммуникационных технологий.

Следующей категорией является «услуги информатизации». Они представляют нематериальные продукты, произведенные в процессе информатизации, которые предназначены для удовлетворения потребностей субъектов в информации и телекоммуникациях.

Нельзя в этой связи недооценивать такое понятие, как «нормативно-правовая база информатизации». Ее сущность выступает в виде комплекса законов и нормативно-правовых актов, регулирующих процессы информатизации.

Среди отмеченных категорий третьего вида немаловажную роль играют «информационные ресурсы». Они представляют собой документы и массивы документов в разнообразных информационных системах: библиотеках, архивах, банках данных и др.

Экономика инфокоммуникаций — наука (область экономики), изучающая систему информационных, компьютерных и телекоммуникационных технологий, реализацию их комплексов и средств с целью обеспечения субъектов информационными и коммуникационными продуктами и услугами, возможностью дистанционного управления.

Подобно другим направлениям экономических знаний, экономика инфокоммуникаций осуществляет ряд функций. К ним относятся: когнитивная, аксиологическая, мировоззренческая.

Когнитивная (от лат. cognito — знание, познание) функция заключается в исследовании инфокоммуникационных процессов с целью получения адекватных научных представлений об их сущности и содержании, связи с другими социальными явлениями, характере и закономерностях развития. Первостепенное значение она придает изучению содержания, особенностей и тенденций процесса информатизации в современном мире.

Когнитивная функция заключается также и в том, что на основе познания процесса информатизации вырабатываются научные прогнозы их перспективного развития в материально-производственной, политической и социальной сферах жизни общества. Такие прогнозы могут иметь долговременный или текущий характер: на уровне фундаментальных теорий речь может идти о прогнозе тенденций экономического развития общества в ближайшей и отдаленной перспективе; в рамках прикладных разработок могут быть выработаны полезные рекомендации и предложения.

Аксиологическая (греч. axia — ценность и logos — учение) функция дает возможность оценить различные явления и процессы информатизации, а также информационные продукты и ресурсы под углом зрения их ценности для субъектов, динамики экономического развития.

Мировоззренческая функция. Следует подчеркнуть, что экономика инфокоммуникаций представляет не все мировоззрение, а его определенный аспект. Дело в том, что в формировании мировоззрения участвуют все отрасли знаний, все те учебные дисциплины, которые изучаются студентами (философия, всеобщая история, политология, физика, социология и т.д.). Каждая из них прямо или опосредовано содержит мировоззренческие выводы и вносит свой вклад в мировоззренческую подготовку будущего специалиста. Мировоззрение — совокупность наиболее общих взглядов и представлений о сущности окружающего мира и места человека в нем. При этом если общая экономическая теория формирует у личности понимание экономических процессов, происходящих в обществе, то экономика инфокоммуникаций дает свой мировоззренческий «срез». Его содержание выражается в мировоззренческом осмыслении прежде всего информационных продуктов и информационных отношений между субъектами и внутри их.

В экономике инфокоммуникаций можно выделить (как и вообще в экономике) два типа исследований — фундаментальные и прикладные. Первые из них представляют разработку теоретических положений, научных концепций по важным направлениям экономики инфокоммуникаций. К ним могут быть отнесены такие проблемы, как разработка теории информационного общества и его критериев; исследование телекоммуникационных систем в современном обществе; информационная безопасность государства и интеграционные процессы в мире, методология и функции.

С помощью таких исследований общество получает фундаментальные знания о реальном процессе информатизации, экономической роли инфокоммуникаций в условиях глобальной информатизации общества, о характере и специфике информационной безопасности в ходе эволюции международных отношений и ряде других важных вопросов развития общества, его основных сферах деятельности: материально-производственной, политической, социальной.

Прикладные исследования ориентированы на разработку практических рекомендаций. По своей сущности и целевой направленности они решают относительно локальные задачи практического характера. Например, влияние создания частных телевизионных каналов в регионе на развитие рынка рекламы ТНП и услуг.

Обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны требует перехода России к информационному обществу. Глобальный характер этого процесса предопределяет неизбежность вхождения нашей страны в мировое информационное сообщество. Только использование материальных и духовных благ информационного общества может обеспечить населению России достойную жизнь, экономическое процветание и необходимые условия для свободного развития личности.

К характерным чертам и признакам информационного общества следует отнести:

создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное информационное взаимодействие субъектов, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах;

становление и в последующем доминирование в экономике новых технологических укладов, базирующихся на массовом использовании инфоммуникационных технологий и ведущих к появлению новых форм социальной и экономической деятельности (дистанционное образование, телемедицина, электронная торговля, электронное управление и др.);

создание и развитие рынка информации и знаний как факторов производства в дополнение к рынкам природных ресурсов, труда и капитала, переход информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-экономического развития и превращение информации в товар;

повышение уровня профессионального и социального развития за счет совершенствования системы образования и расширения возможностей систем информационного обмена на международном, национальном и региональном уровнях, повышение роли квалификации, профессионализма и способностей к творчеству как важнейших характеристик услуг труда;

создание эффективной системы обеспечения прав граждан и социальных институтов на свободное получение, распространение и использование информации как важнейшего условия общественного развития.

Как показывает мировой опыт, успешное продвижение к информационному обществу определяется геополитическими целями и приоритетами стран. В современных условиях это продвижение становится важным политическим фактором и для развитых стран является основой национальной политики. Перед российским государством стоит политическая задача создания необходимых предпосылок и условий перехода к информационному обществу. Есть три главные составляющие движения к информационному обществу в России, три его базовые предпосылки:

1) формирование российской информационно-коммуникационной инфраструктуры и ее основы — телекоммуникационных сетей и систем;

2) развитие средств вычислительной техники, программного обеспечения, информационных и компьютерных технологий;

3) развитие информатизации как процесса широкомасштабного использования информации во всех сферах социально-экономической и политической жизни общества с целью эффективного удовлетворения потребностей граждан, организаций и государства в информационных продуктах и услугах.

§2. Информатизация как глобальная тенденция развития общества

В настоящее время не существует общепринятой теории развития современного общества, но при этом большинство экономистов, социологов, политологов, как в России, так и за рубежом едины в своей уверенности, что доминирующий сейчас способ обустройства общества, который чаще всего называют индустриальным, теряет свою эффективность и импульс развития. Человечество живет в переходный период, и некоторые цели этого глобального перехода ясны: необходимо снять чрезмерную антропогенную нагрузку на экосферу и привести в более устойчивое положение развитие мирового сообщества. Но конкретные способы, модели и взаимоприемлемые последствия глобализации остаются во многом спорными и неопределенными. Тем не менее, существуют точки отсчета новой мировой системы, которые приобрели в последние десятилетия явный характер. К таким общепризнанным постулатам относится утверждение о том, что современное общество будет интегрировано на основе разработки наукоемких информационных технологий, создания глобальных телекоммуникационных инфраструктур и других процессов, получивших название информационной революции.

Информационная революция, происходящая сегодня в мире, будет иметь радикальное и тотальное влияние на устройство общественной жизнедеятельности. По мнению теоретиков постиндустриального, информационного общества (Д. Белла, Т. Турена, Р. Дарен-Дорфа, Э. Тоффлера, И. Масуды, Дж. Нэсбита и др.), внедрение новых компьютерных и коммуникационных технологий не только изменит показатели экономического, социального развития общества, но и приведет к формированию качественно иного типа общественного Устройства. В настоящее время идет концептуальный поиск теории будущего информационного общества, но к его атрибутивным характеристикам уже допустимо отнести принципиально новую роль знания, информационного обеспечения, реализуемую посредством создания технологий сбора, обработки, хранения, передачи информации. Информатизация общества, понимаемая как «организационный, социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов», стала ключевой задачей современного социально-экономического развития. Точка зрения, согласно которой информатизация — это, прежде всего, процесс, ориентированный на создание технико-технологической базы перехода страны к информационному обществу, представляется излишне технократической и неперспективной. Процесс информатизации требует не только технического, но и экономического, социологического, политологического, философского осмысления.

Вероятно, именно информационные ресурсы в скором времени станут главным источником развития мирового сообщества. Инфокоммуникации, которые составляют основу информатизации общества, постоянно увеличивают свой вклад в экономику и другие сферы общественной жизнедеятельности. Причем интенсивность воздействия стремительно растет, и ярким примером служит тот факт, что переход человечества от устной речи к письменности занял 500 тыс. лет, от рукописного письма к печатному — 5 тыс. лет, от печатного станка к телевидению — 500 лет. Сейчас мир переходит к качественно новому информационному пространству — к слиянию средств массовой информации, вычислительной техники и телекоммуникаций в «гипермедиа». Радикальность этого перехода уникальна как по темпам (не более 50 лет), так и по социально-зкономической масштабности, когда информационные технологии активно входят в жизнь не только организаций, социальных групп, но и каждого человека.

Естественно, что столь стремительные и масштабные изменения в информационном обеспечении жизнедеятельности общества затронут или даже трансформируют все основные подсистемы функционирования социальной системы: экономическое развитие, политическое управление, социальные приоритеты и т. д. Но последствия происходящих и грядущих инноваций не должны восприниматься односторонне и фатально. В научных публикациях преобладают позитивные оценки последствий информатизации общества, однако ряд авторов занимает более осторожную, а иногда и диаметрально противоположную точку зрения. В обобщенном и систематизированном виде схема аргументов процесса информатизации общества в контексте его вероятных последствий выглядит следующим образом.

Телекоммуникации стали играть важнейшую роль в экономике, но измерить эффект от внедрения новых технологий трудно. Особенность отрасли связи состоит в том, что отдача от нее многовариантна и она проявляется в других отраслях экономики, которые используют услуги связи. Мультипликативный эффект от использования телекоммуникаций в странах Европейского Союза оценивается коэффициентом «1,5», т.е. один доллар инвестиций в связь дает дополнительный прирост общественного продукта в 1,5 доллара, в США в 2—6 долларов. Темпы прироста доходов от телекоммуникационных услуг в мире достигают 15% в год, от телефонии — 4—6%. Экономические цели национальных программ развития информационных технологий и телекоммуникаций типичны. Специалисты выделяют четыре наиболее важных направления воздействия информационных технологий на эффективность и рост национальной экономики: включение связи в информационную индустрию; стимулирование новых наукоемких отраслей и сферы нематериального производства (например, аппаратура связи составляет 75% от всего выпуска радиоэлектронной аппаратуры и потребляет для комплектации 15—25% интегральных схем, 15—30% полупроводниковых приборов); усиление роли связи как средства оптимизации использования хозяйственных ресурсов (например, потребление электроэнергии в зависимости от времени суток и часов максимальной нагрузки); повышение производительности труда и качества жизни населения.

Строительство новых сетей и расширение существующих само по себе рассматриваются в качестве одного из стимулов развития экономики. Предполагается, что в США Национальная Информационная Инфраструктура будет приносить не менее 300 млрд. долл. ежегодно в новых продажах в ряде отраслей промышленности. В Японии к 2010 г. объем мультимедийного и обычного телекоммуникационного рынков достигнет 1230 млрд. долларов. Информатизация общества обуславливает экономический рост, прежде всего, в трех секторах инфраструктуры: телекоммуникационные операторы, производители оборудования и производители программных продуктов. Инвестиции в информационную инфраструктуру приведут к увеличению доли услуг связи в ВВП с 3 до 10—15% в течение 20 лет; рынок терминального оборудования будет ежегодно возрастать примерно на 20%; постоянно будут увеличиваться доходы от новых продуктов и услуг (обучающие программы, мульти-, видеоигры и др.). Информационные инфраструктуры могут повлиять почти на все отрасли экономики. Произведенные в США расчеты показывают, что совокупная производительность национальной экономики США возрастет за счет информационных ресурсов с 20 до 40% к 2007 г.

Значительное увеличение в течение 10 лет валового оборота в производительной сфере прогнозируется за счет внедрения новых телекоммуникационных технологий, что приведет к экономии сырья и материалов на 15—20%, сокращению объемов незавершенного строительства, повышению коэффициента использования промышленного оборудования с 75 до 98%, улучшению качества планирования и управления производством. Например, сформированная информационная система фирмы General Motors, включающая 250 тыс. телефонных абонентов и тысячи компьютеров, на 300 тысячах ее производственных звеньях позволила сократить объем материально-производственных запасов в 3—4 раза. Фирме «Volkswagen» локальная сеть позволила на неделю сократить срок между получением заказа на запасные части и их поставкой.

Прогнозируется частичное высвобождение транспортных средств за счет увеличения роли связи, например, снизится излишний пробег транспорта, сократится его простой (на 15%), расходы горючего (на 20%), произойдет существенная экономия командировочных расходов и содержания офисов. Перспективными прикладными технологиями информационного рынка являются торговля и работа по телевидению, в домашних условиях (teleshoping, teleworking), которые выгодны экономике за счет снижения перевозок.

Произойдут кардинальные изменения самих принципов построения предприятия. Новый тип предприятия — это социальный институт, предназначенный не только для получения прибыли или производства продукции, но и решения экологических, политических, социальных проблем.

Происходит сокращение бухгалтерского персонала, сотрудников отдела сбыта и управленческого персонала, т.е. идет изменение социально-профессиональной структуры. В США автоматизация конторской деятельности позволила повысить производительность труда на 15%, в ФРГ это привело к сокращению обслуживающего персонала на 25%. Бескассовая экономика, т.е. компьютерное перечисление денежной массы, позволила сократить занятость в банковской сфере до 30%. В настоящее время около 80% прибыли банки расходуют на приобретение компьютерной техники и оборудования связи. Сокращение использования бумажных документов в учреждениях уменьшает бюджетные расходы. Только сокращение выпуска ежегодников и другой справочной литературы в США экономит до 1,5 млн. деревьев в год.

Одновременно растет число рабочих мест в информационных секторах экономики. В Японии к 2010 г. ожидается порядка 2,5 млн. занятых в мультимедиа, в США только в сфере телекоммуникаций -около 300 тыс. человек, во Франции к 2005 г. число занятых в информационном бизнесе удвоилось и достигает 600 тыс. человек. Создание информационной инфраструктуры обеспечит более благоприятные условия для развития периферии, сельских областей, снизит концентрацию населения в перенаселенных регионах.

Таким образом, потенциал воздействия процесса информатизации общества на, экономику огромен. Однако наряду с положительными оценками специалистов звучат и скептические высказывания. По оценкам скептиков, новое поколение телекоммуникационных технологий может увеличить и без того существенное экономическое неравенство между странами, т.е. фактически закрепить иерархию аграрных, индустриальных и постиндустриальных (информационных) государств при явном экономико-техническом (и, как правило, политическом) преобладании последних. Сторонников концепции информационного общества часто обвиняют в технологическом детерминизме за их идеализацию технофактора и утверждение чрезмерной зависимости общественного устройства от развития науки и техники.

Помимо таких «макрообвинений», критике подвергаются почти все аргументы в пользу позитивного влияния информатизации общества на экономику. Так, прогнозы о сокращении рабочего времени в связи с внедрением новых технологий не оправдались. Рабочая неделя в США, Японии превышает 40 часов и не имеет тенденции к сокращению. Увеличение числа рабочих мест в информационных сферах не компенсирует роста безработицы, отчасти связанного с информатизацией экономики. Много сомнений вызывает прогноз о «безбумажном офисе». Производство и потребление бумаги в развитых странах растет быстрее, чем валовой внутренний продукт. Два, ставших популярными технических средства передачи информации — фотокопирующее устройство (ксерокс) и факс — потребляют огромное количество бумаги, также много бумаги уходит на издание рекламной продукции.

Столь же критически ряд ученых оценивает перспективу развития «домашнего офиса». Защитники идеи «электронной деревни» замалчивают такие проблемы, как «недостаток пространства в большинстве домов и квартир, тот факт, что существует немного профессий, когда работу можно выполнять дома, и также большие проблемы тех, кто нанимает надомников». Кроме того, возникает много социально-психологических трудностей; «возрастание семейных конфликтов, шум соседей, одиночество, неспособность отделить работу от досуга, трудоголизм, стрессы». Банковские операции из дома также имеют недостатки: «во-первых, они не могут использоваться для операций с наличными, во-вторых, большинство пользователей не совершают такого большого количества банковских операций, которое было бы достаточно для оправдания изначальных или текущих затрат». Телешопинг создает ряд трудностей с платежами, доставкой покупок, их малым ассортиментом, и что важно психологически, не дает возможности общаться во время приобретения товаров.

Сходное распределение позитивных и негативных оценок наблюдается относительно социальных последствий информатизации общества. Главные социальные преимущества новых телекоммуникационных инфраструктур, по мнению их сторонников, заключаются в трех важнейших сферах: образовании, здравоохранении и социальной защите.

С одной стороны, теоретики информационного общества считают, что глобальная компьютерная система сделает возможным, чтобы практически все население планеты стало грамотным. Жители, имеющие доступ к сетям, смогут подключаться к банкам художественных программ и компьютерных игр. Системы связи предоставят возможность получать дистанционное образование, т.е. слушать лекции, в том числе в интерактивном режиме, сдавать экзамены.

Действительно, потенциальное развитие информационной инфраструктуры создает принципиально иные возможности для получения образования, профессиональной квалификации и т. п. в течение всей жизни.

С другой стороны, опыт технического прогресса показывает, что технологическая новизна и потенциал не ведут автоматически к качественным позитивным сдвигам. Дистанционные образовательные программы могут, во-первых, быть примитивными и не трансформировать информацию в знания. Во-вторых, не пользоваться спросом, так как развлекательные программы, в том числе сомнительного, с точки зрения этики, содержания, в состоянии пользоваться значительно большей популярностью, чем серьезные научные или образовательные занятия.

Среди негативных социальных последствий телекоммуникативного развития называют формирование нового вида преступности — киберпреступности, а также социально-психологические последствия, связанные с вредным стрессовым воздействием на человека чрезмерного объема информации. Киберпреступность, нарушая права на интеллектуальную собственность наносит вред не только экономическим, но и личным интересам, например, деятельность хакеров может привести к разглашению конфиденциальных сведений.

В целом информатизация общества, вероятно, будет работать на снижение социальной напряженности. Принципиально важно, что благодаря этому процессу будет достигнут уровень услуг, включая образовательные, медицинские, который сгладит различия между сельскими районами и городом, между регионами с высокой и низкой плотностью населения. Производственные условия во многих фирмах станут эластичными, а организация трудовой деятельности — более гибкой.

Скептики более осторожны в своих прогнозах. Во все переломные периоды человек декларировался как главная цель перемен, но в реальности технические новации создавали новые предпосылки для концентрации власти и манипулирования массовым сознанием. На геополитическом уровне идет поляризация стран теперь уже по степени их включенности в глобальное инфосообщество.

Таким образом, социально-экономические и политические последствия информатизации общества носят всеобъемлющий характер, однако, научный анализ этих последствий не следует вести, во-первых, с позиции технократического детерминизма. Технический прорыв дает обществу возможность определенного ускоренного развития, но будет ли эта возможность реализована, зависит от условий, в которых сама информатизация общества является следствием, а не причиной функционирования фундаментальных социальных условий. Во-вторых, необходимо избегать прямых экстраполяции текущих процессов, их темпов и масштабов на будущее. Если в начале 90-х годов рост пользователей Интернет увеличивался на 15—20% в год, то отсюда не следует вывод о полной «интернетизации» населения к рассчитанному году. Опыт свидетельствует, что подобные экстраполяции и основанные на них прогнозы редко сбываются. В-третьих, такие сложные процессы, как развитие глобальных телекоммуникационных инфраструктур, носят многовариативный характер. Поэтому некорректно как идеализировать его последствия, так и драматизировать их.

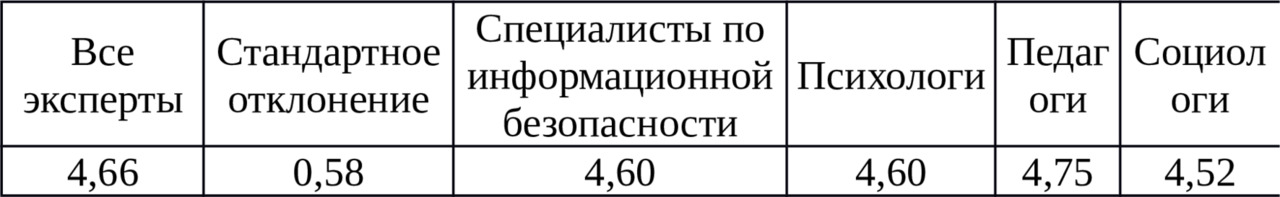

Опросы общественного мнения, экспертные оценки показывают, что в российском обществе доминирует представление о том, что информатизация общества стала тем стратегическим приоритетом, на котором строится фундамент современного социально-экономического развития. Например, уровень актуальности, который имеет проблема информатизации российского общества, с точки зрения экспертов, очень высок (табл. 1).

Столь же определенной и сплоченной была позиция экспертов относительно поддержки государством развития телекоммуникационных инфраструктур (ТИ) даже в тяжелое сегодняшнее время: поддерживать необходимо, считают свыше 80% опрошенных экспертов.

—

Распределение ответов на вопрос:

«Насколько важна сейчас проблема информатизации российского общества?» с дифференциацией по экспертным группам

(Москва, 2000, эксперты, N — 360, баллы)

Источник: АО «МГТС».

Таким образом, общественная поддержка процесса информатизации достаточно сильна, а перспектива перехода в информационное общество может рассматриваться в качестве одной из консолидирующих страну стратегических идей. Однако следует осторожно воспринимать, оценивать радикальные концепции «светлого информационного будущего», не допуская поляризации общества на граждан, имеющих доступ в глобальные сети и тех, кто не в состоянии его получить, соотносить их с собственными условиями, национальными интересами и по возможности компенсировать те неблагоприятные факторы информатизации общества, которые могут представлять опасность для развития России.

Глава II. Телекоммуникационные системы и современное общество

§1. Сущность, структура и специфика телекоммуникационных систем

Анализ телекоммуникационного рынка целесообразно начать с рассмотрения основного макроэкономического показателя — ВВП и его удельного показателя — ВВП на душу населения. Характер изменения ВВП отражается на развитии инфраструктуры и доходов от услуг связи.

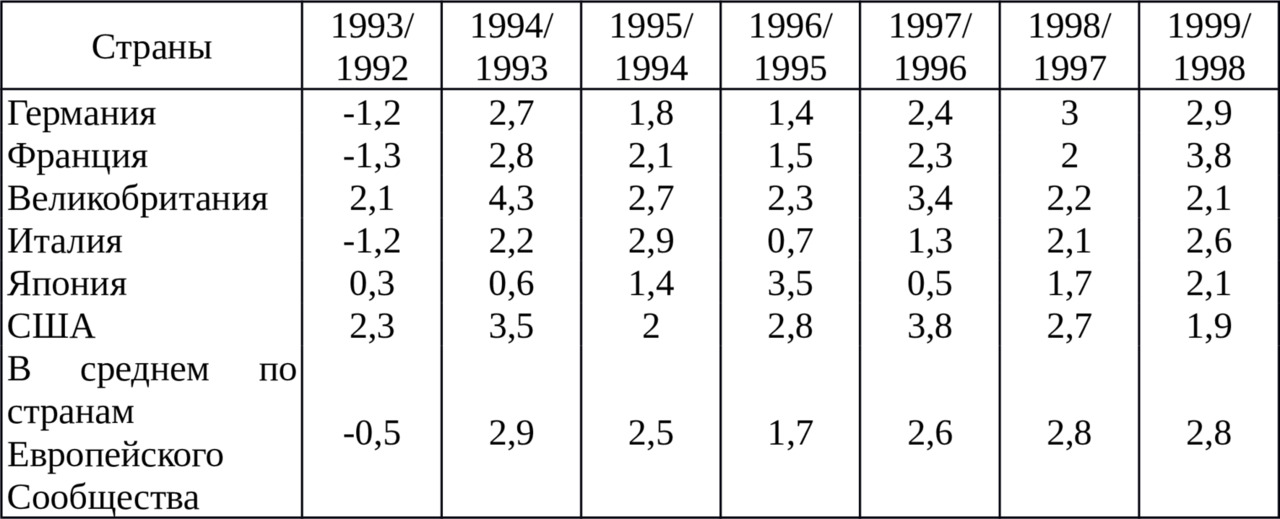

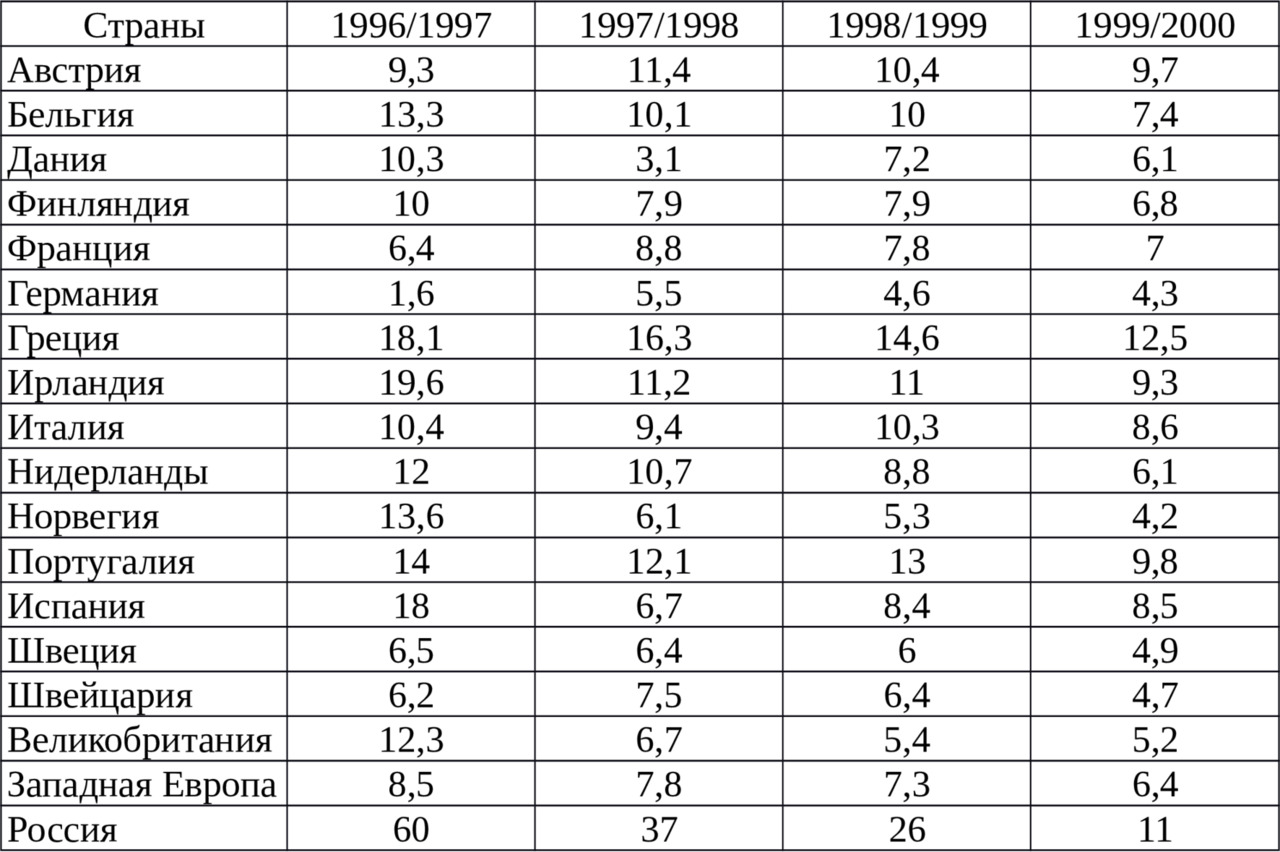

Анализ мировой статистики 90-х годов свидетельствует о том, что после экономического спада 1992—1993 гг., охватившего Западно-Европейские страны, а также Японию, когда рост совокупного ВВП в европейских странах снизился до 101% в 1992 г. и до 99,5% в 1993 г., а в Японии рост был всего на уровне 101 и 100,3% соответственно. В последующие годы столь резких спадов в экономике не отмечалось, что способствовало развитию и телекоммуникационного рынка (табл. 2).

—

Ежегодный прирост (снижение) ВВП в некоторых странах мира

в 1993—1999 гг., %

Источник: ЕITО.

Анализ по отдельным странам ЕС показывает, что наибольший спад ВВП в 1993 г. был в Швеции (-2,2%), в Греции (-1,6%), в Бельгии (-1,5%). Спад на уровне 1,2—1,3% зафиксирован во Франции, Финляндии, Германии, Италии, Испании. Далее отмечается стабильный рост ВВП с замедлением темпов роста в отдельных странах в 1998—1999 гг. (Германия, Великобритания, США). В среднем в странах Европейского Сообщества в 1998—1999 гг., по оценкам экспертов, прирост ВВП был на уровне 2,8%.

Лидерами по ВВП на душу населения являются Япония и США (табл. 2, диагр. 1). Уровень ВВП на душу населения в этих странах превышает среднемировой в 6,5 и 5,8 раз соответственно. Среди западноевропейских стран в 1997 г. самый высокий уровень ВВП на душу населения отмечен в Люксембурге (39229 долл./чел.), Швейцарии (35935 долл./чел.) и Норвегии (34823 долл./чел.).

—

ВВП на душу населения в некоторых странах мира в 1997 г., долл./чел.

Источник ЕГО, ITU

В соответствии с классификацией Международного валютного фонда, все страны мира сгруппированы по ВВП на душу населения в IV группы (в I группу входят страны с уровнем дохода свыше 9386 долл., во II — 3035—9385 долл., в III — 766—3035 долл. США, в IV — 765 долл. и ниже).

Самое активное телефонное строительство наблюдается в развивающихся странах, где доступ к традиционным услугам еще невелик и телефонная плотность не превышает 3-х аппаратов на 100 жителей. Ситуация в России в этом плане отличается, ибо по уровню телефонной плотности она ближе всего ко II группе стран, где ВВП на душу населения выше среднего уровня. Однако по темпам среднегодового прироста телефонной плотности Россия уступает темпам этой группы более чем в 2 раза, что отражает низкий уровень инвестиционной активности в России, где объем капиталовложений в расчете на линию в 5 раз меньше, чем в развитых и развивающихся странах.

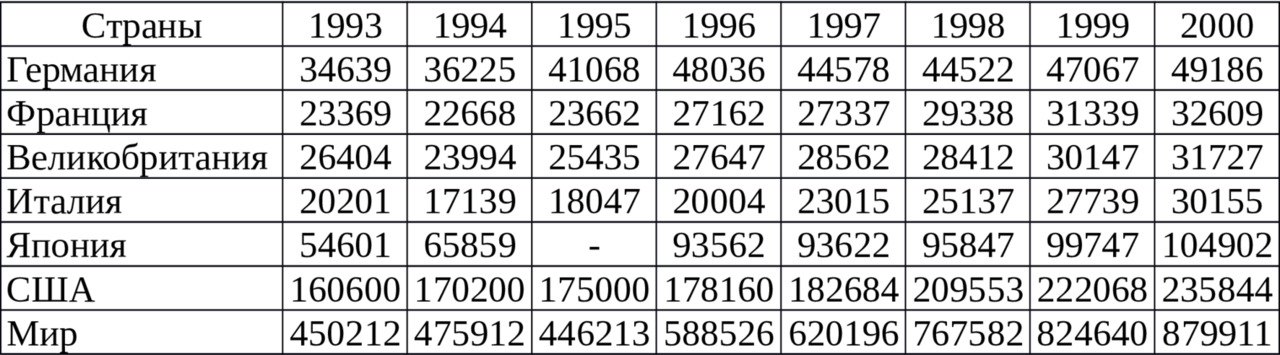

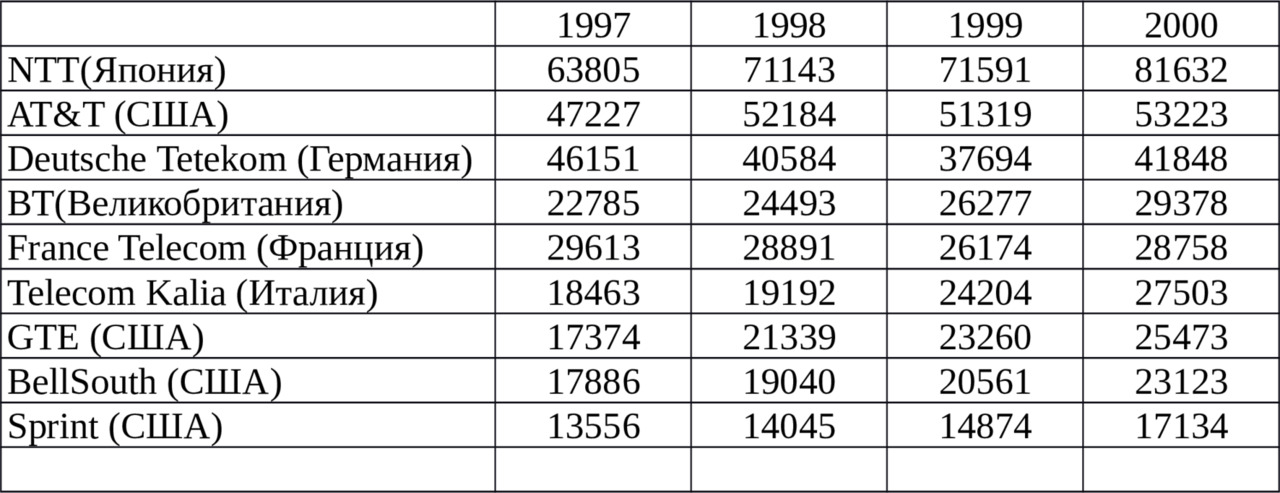

Телекоммуникации — одна из самых динамичных сфер современной экономики. Среднегодовой прирост мирового рынка услуг и оборудования связи с начала 90-х годов находился на уровне 5—7%. По прибыльности телекоммуникации занимают третье место в мире после фармацевтической отрасли и финансов. Среднемировой процент прибыли от оборота телекоммуникационных компаний составляет около 10%.

—

Доходы от телекоммуникационных услуг в ведущих странах мира,

млн долл.

Примечание. Данные EITO.

Источник ITU, EITO.

—

Доходы от телекоммуникационных услуг в ведущих странах мира

Примечание. Данные EIТО.

Источник: ITU, EITO.

Анализ рынка телекоммуникаций по ведущим странам свидетельствует, что лидером по объему доходов от услуг телекоммуникаций являются США, где уровень доходов превышает аналогичный показатель по Японии практически вдвое, по Германии — в 4,7 раза, по Франции и Великобритании — в 7,8 и 7,6 раз соответственно. Однако наиболее динамично телекоммуникации развиваются в Японии — ежегодный прирост на уровне 6,2%, далее можно отметить США с темпом прироста 5,6% и Германию — 5,1% в год.

Ведущие операторы мира в настоящее время делают ставку на Достижения научно-технического прогресса и активно вводят целые пакеты новых услуг (переадресация вызова, ускоренный набор номера, автоматическое извещение о вызове и т.д.). Именно этим беспроигрышным путем пошли компании Bell после раскола AT&T, и именно поэтому в Японии сегодня доход на телефонную линию в 1,5 раза выше, чем в других развитых европейских странах. Эта страна более чем все ее партнеры ориентирована на широкое использование мультимедийных систем и других современных информационных технологий на основе телефонной инфраструктуры. В США в 1998 г. автоответчиками было оснащено более половины семей, в Германии — только 10%. Зато Германия отличается среди европейских стран широким использованием сетей ISDN.

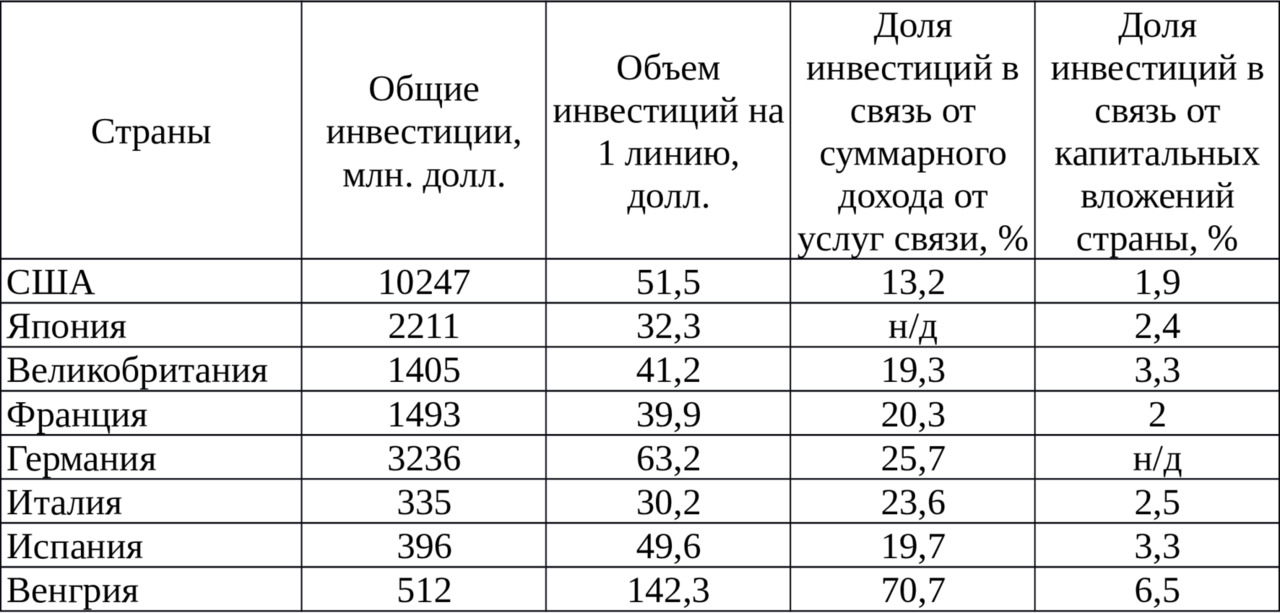

Уровень развития определяется также и уровнем инвестиций, который в большинстве развитых стран мира достаточно высокий. Однако следует отметить, что страны, развивающие свою инфраструктуру, требуют повышенных инвестиционных вложений».

Общая картина инвестиционной деятельности в ведущих странах мира, приведена в табл. 4.

—

Объем инвестиций в 2000 г.

Источник: EITO, ITU.

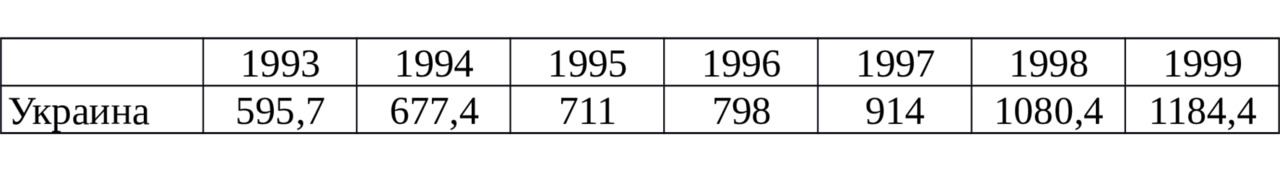

Анализ динамики роста отраслей связи в ведущих странах Западной Европы в период 1995—1999 гг., приведенный в табл. 5, свидетельствует об устойчивом снижении темпа роста доходов. Это связано с некоторым насыщением рынка традиционными услугами и снижением цен на пакеты услуг, особенно в условиях либерализации. Темп прироста доходов от услуг мобильной связи также несколько снижается вследствие расширения клиентской базы за счет менее доходного абонентского сектора — населения.

—

Среднегодовой прирост доходов от продажи услуг и оборудования связи в некоторых странах Западной Европы и России, %

Источник: ВТО. ITU.

Крупнейшей компанией мира на протяжении всех 90-х годов считается Nippon Telegraph and Telephone (Япония). Рост доходов операторов обеспечивается увеличивающейся долей новых услуг -мобильной связи, передачи данных, широкого освоения мультимедийных услуг.

Итак, обобщая анализ показателей развития мирового рынка телекоммуникационных услуг, можно утверждать, что, во-первых, макроэкономическое развитие стран тесно связано с развитием инфраструктуры и доходов от услуг связи. Во-вторых, телекоммуникации — одна из самых динамичных сфер экономики и по прибыльности занимает третье место в мире. В-третьих, ведущие операторы мира основное внимание уделяют научно-техническим инновациям в расширении ассортимента услуг. В-четвертых, лидером по объему доходов от услуг связи являются США; лидером по темпам развития телекоммуникационных инфраструктур — Япония. В-пятых, крупнейшей компанией в мире считается Nippon Telegraph and Telephone, в Европе — Deutsche Telekom.

—

Доходы основных телекоммуникационных компаний мира, млн. долл.

Источник: ITU.

Россия пока существенно отстает по развитию телекоммуникационной сферы от ведущих стран мира и чтобы преодолеть это отставание полезно изучить развитие телекоммуникационного рынка и регулирование деятельности компаний связи в странах-лидерах.

Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты имеют один из наиболее передовых, открытых и конкурентных телекоммуникационных рынков в мире, характерной особенностью которого является высокая степень распространения базовых услуг, разнообразие расширенных услуг и постоянное стремление к инновациям. Телекоммуникационный рынок США, несомненно, самый крупный и прибыльный в мире. Не случайно, что такой успех присутствует именно на том рынке, который более 60 лет регулируется независимым органом, с прозрачными процедурами и отсутствием финансовых интересов в поставщиках услуг, на котором компании-операторы находятся в частных руках, а улучшение уровня обслуживания и понижение цен все более и более происходит за счет конкуренции. Однако даже на таком передовом и открытом рынке падение старых барьеров и появление новых технологий ставят сложные задачи и открывают новые возможности.

В США основные стратегические направления в области связи определяются Федеральной комиссией связи (ФКС), которая также выступает в роли главного регулирующего органа в сфере телекоммуникаций. ФКС является старейшим в мире независимым регулятивным органом в сфере телекоммуникаций. Среди возложенных на него задач по осуществлению регулирующих функций в отношении телекоммуникаций между штатами и на международном уровне можно перечислить следующие:

распределение спектра частот для коммерческих целей и государственного использования;

выдача лицензий на предоставление услуг в сфере вещания, спутниковых и обычных телекоммуникаций, а также частных радиопередач с использованием радиочастот;

выдача разрешений на предоставление обычных телекоммуникационных услуг в коммерческих целях между штатами и на международном уровне;

осуществление контроля и регулирования в вопросах сопряжения сетей, распределения затрат и тарифной политики организаций, в отношении которых такое регулирование производится;

выдача разрешений на использование оборудования и определение стандартов.

ФКС делится на пять структурных подразделений — бюро — в соответствии с направлениями своей деятельности (Кабельные услуги, Обычные телекоммуникации, Международный сектор, Средства массовой информации и Радиотелекоммуникации) и несколько управлений, каждое из которых может осуществлять полномочия, переданные ему ФКС. Федеральные апелляционные суды имеют право на пересмотр решений ФКС.

Хотя ФКС принадлежит ведущая роль в разработке стратегии правительства США в области телекоммуникаций, имеется значительное количество областей, в которых исполнительной и законодательной ветвям власти отводится основная роль. В рамках исполнительной ветви власти Национальное управление по связи и информационной технике (НУСИТ) выступает в качестве основного консультанта по определению политики в вопросах телекоммуникации для Президента, вице-президента и министра торговли, а также регулирует государственное использование спектра радиочастот. Координатор по вопросам международной связи и информационной политики (КМС) отвечает за направление этой деятельности и совместно с ФКС и НУСИТ представляет интересы США в двусторонних и многосторонних переговорах по вопросам международной политики. Некоторые органы исполнительной ветви власти также принимают участие в формировании телекоммуникационной политики, в том числе Министерство юстиции, которое следит за выполнением антимонопольного законодательства и представляет интересы правоохранительных органов; Управление торгового представителя США, которое контролирует исполнение торговых соглашений и координирует национальную политику в области торговли; Министерство обороны, отвечающее за национальную безопасность и осуществляющее управление своими собственными системами и службами связи.

Конгресс может вводить законы и определять политику в области телекоммуникаций непосредственно за счет принятия нового законодательства, но делает он это редко. До принятия Закона «О телекоммуникациях 1996 г.» изначальное законодательство страны по вопросам связи коренным образом не пересматривалось в течение более чем 60 лет. Конгресс влияет на процесс определения политики через свои законодательные полномочия, контрольные функции и контроль над федеральным бюджетом. Хотя ФКС считается независимым регулятивным органом, она прямо подотчетна Конгрессу. Конгресс также может контролировать органы исполнительной ветви власти, включая НУСИТ и КСМ, и может провести контрольные или иные слушания для того, чтобы повлиять на принятие решений по ключевым вопросам.

В то время как федеральное законодательство и федеральные органы определяют политику по вопросам, связанным со спектром радиочастот и международными телекоммуникациями, каждый из 50 штатов обладает исключительными полномочиями на осуществление контроля над телефонной связью между штатами и оказанием иных телекоммуникационных услуг в пределах своей территории. Эти полномочия осуществляются комиссиями штатов по энергосистемам общественного пользования, которые являются регулирующими органами, организованными законодательным собранием штата. Законодательные собрания принимают законы в отношении телекоммуникационных услуг, оказываемых между штатами и определяют полномочия своих комиссий по энергосистемам общего пользования. Федеральные законы могут, однако, заменять собой законы или нормативные акты штатов, противоречащие федеральному регулятивному режиму или затрагивающие антитрастовые вопросы федерального уровня. Суды штатов имеют юрисдикцию на пересмотр решений, принятых комиссиями штатов по энергосистемам общего пользования. Верховный Суд США имеет конечную юрисдикцию для пересмотра решения суда штата, касающегося вопроса, находящегося в сфере ведения федерального законодательства.

Закон о телекоммуникациях 1996 г. направлен на введение подлинной конкуренции на местном уровне. В законе ясно говорится о том, что, насколько это возможно, механизмы должны быть прямыми, а не косвенными и должны распространяться на всех поставщиков телекоммуникационных услуг на межштатном уровне (а не только на операторов телефонных линий) на недискриминационной основе. В законе определяются принципы, которыми должна руководствоваться ФКС при определении стратегической линии на сохранение общедоступного обслуживания. Эти принципы включают наличие качественного обслуживания по справедливым, разумным и доступным тарифам; возможность доступа к самым современным услугам во всех районах страны; доступ в сельских районах и районах, связанных с высокими затратами к достаточно сопоставимым услугам по сопоставимым тарифам; равноправное и недискриминационное финансовое участие со стороны всех поставщиков телекоммуникационных услуг; конкретные и предсказуемые механизмы поддержки; и доступ к наиболее современным телекоммуникационным услугам для школ, учреждений здравоохранения и библиотек.

ФКС резко сократила тарифы за соединения, оплачиваемые операторами, обеспечивающими межсетевой обмен, местным телефонным станциям за передачу вызова и телефонные разговоры по местным телефонным сетям. Это позволило произвести субсидирование базовых телефонных услуг для пользователей с низким уровнем доходов в сумме около 14 млрд. долл. в год.

Эти нововведения не решили всех проблем. Будут подготовлены дополнительные правила для создания механизма определения уровней поддержки для районов с высоким уровнем затрат на основании прогнозируемых альтернативных издержек, ФКС будет также продолжать использовать установление цен в условиях конкуренции в качестве механизма предоставления общедоступных услуг.

Французская Республика. До 1990 г. национальная телекоммуникационная сеть во Франции находилась под контролем Министерства почтовой, телекоммуникационной и космической связи, которое организовывало, планировало и управляло сектором. France Telecom был частью Министерства. Законодательство, принятое в июле 1990 г., официально отделило France Telecom от государства, в том смысле, что ответственность за свой бюджет компания приняла на себя. Министерство, в 1993 г. переименованное в Министерство промышленности, почты, телекоммуникаций и внешней торговли, было ответственно за то, чтобы: регулирование телекоммуникационного сектора и работа сети осуществлялись независимо; услуги, не предоставляемые исключительно France Те1есотом, распределялись между компаниями по принципу справедливой конкуренции; доступ к общественной сети обеспечивался на условиях объективности, прозрачности и отсутствия дискриминации.

В самом Министерстве органом регулирования телекоммуникационного сектора был Генеральный Директорат почтовых и телекоммуникационных услуг (DGPT), ответственный за проведение политики правительства по созданию соответствующей регулирующей базы, заключение и выполнение международных телекоммуникационных соглашений, установление правил и разрешения проблем, возникающих на рынках, открытых для конкуренции, и распределение частот. DGPT состоит из двух отделов и четырех департаментов.

Верховная Комиссия по общественным услугам участвует в контроле за сбалансированным развитием телекоммуникационного сектора. Она может вносить предложения по критериям лицензирования сетей и услуг, предлагать изменения к законам и регуляторным актам, которые, по ее мнению, могут стимулировать технологическое, экономическое и общественное развитие, может выступать с рекомендациями правительству для обеспечения справедливой конкуренции и должна поддерживать принципы общественных услуг, в частности, требования общедоступности услуг.

Режим регулирования изменился с 1 января 1997 г. с учреждением органа регулирования телекоммуникационного сектора (Authorite Reglement de Telecommunications (ART), который стал независимым органом регулирования телекоммуникационной промышленности. В сферу компетенции ART включены следующие функции:

предложение правил для введения законов и декретов Министерства и обеспечение их выполнения (предлагаемые и окончательные варианты правил должны быть опубликованы в официальных изданиях);

распределение и присвоение телефонных номеров и радиочастот;

сертификация независимых сетей и учреждение условий для подключения к сети общего пользования;

подготовка участия французской стороны в международном обсуждении вопросов по телекоммуникациям;

арбитражное разрешение разногласий по вопросам сочленения сетей и подключения к сети общего пользования.

ART также несет ответственность за рассмотрение подаваемых заявок при лицензировании операторов общественной сети, устанавливая правила для тендерного распределения этих лицензий и направляя принятые решения о присвоении лицензий в Министерство для официального утверждения. К тому же, ART наделен полномочиями собирать информацию и документацию от поставщиков услуг для обеспечения их соответствия применяемым законам и распоряжениям и устанавливать административные и финансовые наказания и штрафы, включая частичный или полный отзыв лицензии Для нарушающих правила компаний. Жалобы, оспаривающие решения Министерства, отказывающего в доступе к новой сети общего пользования, могут быть рассмотрены арбитражем ART с обжалованием в Совете по конкуренции.

Даже после полного введения этого нового режима Министерство будет продолжать осуществлять многие из особо важных функций в телекоммуникационном секторе. Оно сохранит за собой ответственность за фактическое лицензирование поставщиков услуг, сертификацию компаний, оказывающих услуги телефонной связи населению и создающих новые сети общего пользования, проведение международных переговоров и совещаний Европейской Комиссии, предложение законов и постановлений, контроль за финансированием общедоступных услуг и определение телекоммуникационной политики в целом. По закону ART может иметь минимальное число сотрудников, поэтому ART зависит от персонала Министерства как в отношении рабочей силы, так и информационной базы.

Европейская Комиссия (ЕК) выступила с рядом официальных заявлений, которые отражают консенсус по ключевым элементам политики общедоступных услуг. В частности, ЕК определила сферу общедоступных услуг как услуги основной телефонной связи и доступ к сети, обеспечивающий услуги голосовой, факсимильной связи и доступ к низкоскоростной информационной сети передачи данных, тональный набор, блокирование вызова и детализованные счета. Комиссия также приняла обязательство обеспечить доступность услуг по ценам и выбрала подход «чистой стоимости» для определения цен на общедоступные услуги. ЕК предлагает два возможных способа финансирования этих услуг: либо через фонд общедоступных услуг на национальном уровне, либо с помощью систем дополнительных сборов, собираемых напрямую оператором, предоставляющим общедоступные услуги с организаций, имеющих устойчивую связь с этой сетью.

Французы ответили на эти директивы ЕК, обязав поставщиков основных услуг телефонной связи обеспечивать общедоступные услуги. Цель этой меры — обеспечить предоставление качественных услуг телефонной связи по приемлемым ценам, бесплатные звонки в службы экстренной помощи, услуги справочных служб, платных общественных телефонов и универсальных справочных. Это предполагает усредненные тарифы по всей Франции и, где возможно, меры по установке тарификации в пользу определенных социальных категорий. Специфические черты этой системы еще должны быть проработаны и установлены ART.

Обычно не существует никакой регуляции услуг, если они оказываются населению в целом (в противоположность отдельным закрытым группам пользователей). Услуги, предоставляемые населению, открыты для конкуренции, за исключением услуг голосовой телефонной связи. Для обеспечения услуг передачи информации и простой перепродажи емкости сетей необходима лицензия, такие лицензии были официально выпущены DGPT и подпадают под компетенцию ART. Дополнительные услуги, предлагаемые населению, раньше тоже должны были быть лицензированы, если для обеспечения этих услуг использовались взятые в аренду каналы мощностью 34 Мбайт/с и выше. Эти требования по лицензиям сняты в соответствии с новым регуляторным режимом. Основные услуги голосовой телефонной связи, предлагаемые населению в настоящее время, оставлены только за France Telecom. В соответствии с обязательствами, принятыми Францией по соглашениям ЕС и ВТО, это монопольное предоставление услуг прекращено с 1 января 1998 г. с введением на рынок услуг конкурентных поставщиков, лицензированных Министерством по рекомендации ART.

Сетевая инфраструктура регулируется отдельно. Если какой-либо конкурентоспособный поставщик услуг берет в аренду системы и оборудование у France Telecom, в соответствии с правилами протокола открытых сетей тарифы и оплата подключения к сети общего пользования должны быть установлены с ориентацией на стоимость. Любой поставщик услуг, считающий, что применяемые тарифы не основаны на стоимости, может подать иск в ART или Европейскую Комиссию. Поставщики услуг могут использовать кабельные сети для всех телекоммуникационных услуг, кроме услуг голосовой телефонной связи, а также емкость других источников альтернативной инфраструктуры, таких, как лицензированные каналы, относящиеся к железным дорогам или электростанциям общего пользования, для предоставления услуг по неголосовой телефонной связи. DGPT может также выпустить лицензии на независимые сети, которые предлагают услуги пользователям одной и той же закрытой группы.

Федеративная Республика Германия. В последние годы темпы роста общих доходов от PSTN/ISDN услуг сократились, поскольку конкуренция уменьшает тарифы на междугородную и международную связь. Предполагается, что произойдет сокращение тарифов для населения, рост этого сектора потребителей ожидается после 2000 г. Услуги мобильной связи продолжают стабильно расти. Mannesmann объявил, что у него 7,3 млн. абонентов, Deutsche Telekom сообщил о приросте в 1,3 млн. абонентов, доведя общее их число до 6,8 млн. абонентов. В июне 1999 г. в Германии было 17 млн. абонентов мобильной связи, а в 2000 г. 20 млн. Произошел бум на рынке Интернет. Например, компания T-On-line, лидер рынка, объявила о 47%-ном росте доходов в первой половине 1999г.

В телекоммуникациях Германии процесс консолидации начался в 1999г. Deutsche Telekom купил оператора мобильной связи Великобритании One20ne. Mannesmann Arcor купил O.tel.O, a Swisscom -Debitel. К началу 2000г. конкуренты Deutsche Telekom имели более 20% междугородного и международного графика. Они завоевали значительную часть графика VPN (Virtual Private Network) и мобильного графика. Они обслуживают как население, гак и деловой сектор. К июлю 1999г. 34 из 50 германских промышленных групп стали пользоваться, хотя бы частично, услугами телефонной связи у конкурентов Deutsche Telekom.

Дерегуляция рынка позволила многим новым сервис-провайдерам использовать оборудование основных операторов. На германском рынке телекоммуникационного оборудования спрос на услуги беспроводной связи подталкивает провайдеров телекоммуникационного оборудования инвестировать в фиксированное беспроводное оборудование для высокоскоростных коммуникаций по беспроводной сети. Появление многофункциональных мобильных телефонов вызвало устойчивый рост на услуги мобильной связи.

Принятый Бундестагом Федеративной Республики Германии 25 июля 1996 г. Закон «О телекоммуникациях» вызывает интерес, прежде всего как правовой документ нового этапа развития телекоммуникаций — приватизации национальных операторов, допуска конкуренции на рынке телекоммуникационных услуг, введения единых для ряда стран процедур обслуживания и доступа к сетям. Действующие ранее законодательные акты государственного регулирования деятельности в области телекоммуникаций были нацелены, прежде всего, на административное регулирование государственных монополий — национальных операторов. Теперь задачи существенно меняются: необходимо создать равные условия конкуренции для любого количества частных компаний-операторов, составляющих единую телекоммуникационную инфраструктуру, как государства, так и сообщества государств, обеспечить гарантированный минимум обслуживания (универсальных услуг) для пользователей, регулирование доступа к сетям, лицензирование, технологический и правовой контроль, защиту информации и безопасность и др. И это нашло отражение в законе.

Новым и крайне важным моментом, отраженным в этом правовом акте, является учет директив и рекомендаций Совета Европейского экономического сообщества. Закон ориентирован на длительную перспективу применения. Основные его положения направлены не только на решение актуальных сегодня для Германии и национального оператора Deutsche Telekom проблем, связанных с формированием конкурентного рынка услуг, но и на установление порядка и стандартных процедур регулирования этого рынка.

Германия — федеративное государство, субъектами федерации здесь являются «земли», имеющие свои органы законодательной и исполнительной власти.

Закон устанавливает: Регулирование телекоммуникаций и частотного порядка является суверенной задачей Федерации. Закон «О телекоммуникациях ФРГ», созданный для конкретных политических и экономических условий, является составной частью сложившегося правового пространства, которое существенно отличается от российского, только еще формирующегося. Вместе с тем основные положения закона имеют достаточно общий характер, а нормативные положения и методы регулирования интересны отечественным специалистам.

Цель закона — способствование конкуренции посредством регулирования в области телекоммуникации и обеспечение повсеместного предоставления соразмерных и достаточных услуг, а также определение частотного регламента. Определены конкретные цели регулирования:

Защита интересов пользователей в области телекоммуникаций и радиосвязи, а также сохранение тайны телеграфно-телефонной связи.

Обеспечение равных возможностей конкуренции на рынках телекоммуникаций по всей территории.

Обеспечение повсеместного предоставления основных телекоммуникационных услуг (универсальных услуг) по общедоступным ценам.

Способствование предоставлению телекоммуникационных услуг публичным учреждениям.

Обеспечение эффективного и беспомехового использования частот с учетом также интересов радиовещания.

Защита интересов общественной безопасности.

При этом положения против ограничения конкуренции в данном законе конкретизируются применительно к телекоммуникациям. Не затрагиваются в новом законе и суверенные права Федерального министра обороны.

В соответствии с законом определены принципы построения и деятельности Федерального ведомства регулирования: для выполнения задач, вытекающих из настоящего закона и других законов, учреждается Ведомство регулирования телекоммуникаций и почты в качестве федерального ведомственного органа, подведомственного Федеральному министерству экономики.

В создаваемый при Ведомстве Совет Федеральное правительство назначает по представлению Бундестага и Бундесрата по девять членов Бундестага и Бундесрата. Совет обязательно участвует в принятии Ведомством регулирования принципиальных решений, например, при определении лицензиата в случае ограниченного количества лицензий, при принятии мер по обеспечению универсальной услуги. Совет вправе представлять Ведомству предложения о мерах по регулированию и обеспечению универсальных услуг, потребовать от Ведомства регулирования предоставления справок и изложения позиций, а Ведомство обязано предоставить затребованное.

Великобритания. Национальный оператор British Telecom (ВТ) объявил о соглашении с Microsoft, Ericsson и Nokia. Альянс с Microsoft — один из многих, созданных компанией в рамках стратегии улучшения технологии, географического расширения и получения доступа к компаниям — разработчикам новых приложений. Менее, чем через год после неудачной попытки слияния с MCI, British Telecom создала совместное предприятие с AT&T для построения глобальной сети передачи данных. Обе компании позже объединились и купили 30%-ную долю компании Japan Telecom, таким образом обеспечив себе плацдарм на азиатском рынке. ВТ является также владельцем бывшего совместного предприятия BT/MCI в Concert Communications Services, предоставляющей глобальную связь для крупных предприятий.

ВТ расширяет свое мировое присутствие и должна улучшить свои технологии для того, чтобы отвечать скачку спроса на услуги по передаче данных и мультимедиа. Один из шагов в этом направлении — это вовлечение компании в Parlay Group, промышленный консорциум, включающий DGM&S Telecom, Microsoft, Nortel Networks и Siemens. Группа занимается созданием специальных интерфейсов по программированию приложений, которые способствуют слиянию телефонных сетей общего пользования и сетей на основе Интернет-протокола.

Это важная работа, если учесть, что в Англии только Интернет дает 18% местного графика. В течение пяти лет в стране ожидается рост в передаче данных на 150%. В Англии передача данных уже догнала рынок голосовой передачи. IP-сети делают передачу данных более быстрой и дешевой, чем обычные системы передачи голоса, но они не обеспечивают пока достаточного качества передачи речи. ВТ составила инвестиционный план на 5 млрд. фунтов стерлингов (8,1 млрд. долл.), для удовлетворения растущего спроса и дальнейшего роста в будущем.

В соответствии с соглашением между двумя компаниями, Ericsson будет поставлять ряд высокотехнологичных АТС, которые позволят ВТ расширить существующую сеть и разработать новые решения. Кроме того, компания получит ATM технологию, высокоскоростной протокол передачи данных, что позволит предоставить крупным клиентам передачу более крупных пакетов данных и пакетно-ориентированные услуги. Сделка составит 270 млн. ф. ст. (437 млн. долл.), и обе компании будут разрабатывать технологию передачи и голоса, и данных.

Начала давать отдачу построенная ВТ вместе с несколькими другими европейскими операторами высокоскоростная панъевропейская сеть. По оценке ВТ, доход компании до уплаты налогов в 1998/99 финансовом году составил 4,3 млрд. ф. ст. (6,97 млрд. долл.) и оборот — 18,2 млрд. ф. ст. В 2005 г. ожидается доход от европейских компаний ВТ, в числе которых Viag Interkom в Германии, Cegetel во Франции, в размере 12,5 млрд. ф. ст. (20 млрд. долл.) против 4 млрд. ф. ст. в 2000г. Доля ВТ в этих доходах вырастет до 4,4 млрд. ф. ст. (с 1,2 млрд. ф. ст.).

Растущая конкуренция на рынке телекоммуникационных услуг в Великобритании сдерживает рост рынка PSTN/ISDN. Однако объем графика продолжит стабильно расти, особенно — доля местного телефонного графика через Интернет, и значительно увеличится объем звонков с фиксированного телефона на мобильный. Рынок ISDN также увеличивается, сокращая разрыв с Германией. Продолжает стабильно расти рынок услуг мобильной связи, подстегиваемый сокращением цен и введением услуг с предоплатой. Уровень проникновения мобильной телефонии соответствует уровню основных европейских стран.

Бесплатный доступ в Интернет в Великобритании стал очень распространенным, появилось много новых сервис-провайдеров, например, Dixons, Tesco и Virgin, а также работают традиционные операторы, в числе которых British Telecom, использующий различные подходы к предоставлению доступа в Интернет.

Первый сокрушительный удар по государственной монополии Великобритании нанес Закон «О телекоммуникациях», принятый в стране в 1984 г. Реформируя отрасль, английская администрация по радикальности решений в области либерализации рынка обогнала США и предвосхитила на 10—15 лет аналогичные процессы в странах Западной Европы. Британская модель регулирования обеспечивает «мягкое» вхождение в рынок, контролируя либерализацию. Особенно осторожно перестраивалась сфера традиционных услуг связи, где был установлен семилетний режим «биполии»: исключительное право на предоставление услуг телефонной связи получили ВТ и Mercury. Такая мера должна была помочь ВТ приспособиться к конкуренции, a Mercury создать свою сеть и укрепить позиции на рынке.

Роль регулирующего органа в области телекоммуникаций Великобритании отведена Управлению по вопросам телекоммуникаций — OFTEL в составе правительства. Его генеральный директор назначается правительством, но не подотчетен министерству и вместе с Государственным секретарем несет всю ответственность за контроль над деятельностью отрасли. Министерство торговли и промышленности полностью отвечает за политику в области телекоммуникаций, в разработке которой принимает участие OFTEL. Обычно их совместные проекты открыты для публичного обсуждения.

По действующему законодательству Государственный секретарь и OFTEL должны неукоснительно следить за тем, чтобы предоставление телекоммуникационных услуг соответствовало спросу на всей территории Соединенного Королевства при незыблемости финансовой стабильности компаний-операторов. Этот принцип обеспечивает защиту интересов потребителя, главным образом в вопросах качества и выбора услуг; соблюдение правил добросовестной конкуренции; стимулирование роста эффективности экономики страны в целом и телекоммуникационной отрасли, включая ее научный потенциал, в частности; продвижение национальных телефонных компаний на зарубежные рынки телекоммуникаций.

По английскому законодательству выдача лицензий — прерогатива Государственного секретаря. Однако ключевую роль в лицензионном регулировании играет OFTEL. Это единственный орган, имеющий право вносить поправки в лицензии после их выдачи. Если обладатель лицензии не согласен, вопрос рассматривает Комиссия по монополиям и слияниям. Срок действия лицензии обычно составляет 20—25 лет, что придает определенное чувство уверенности как ее владельцу, так и инвестору. Право передачи лицензий не предусмотрено. Однако есть вероятность изменения этого условия, что представляет интерес для банков и инвесторов.

OFTEL несет ответственность за выполнение условий лицензий. Нарушение их может рассматриваться гражданским законодательством, но не является уголовным преступлением. Последнее инкриминируется лишь тем операторам, которые занимаются эксплуатационной деятельностью без соответствующего разрешения.

Другие лицензии гораздо менее требовательны. Новые их обладатели, вступающие в конкурентные области рынка, обычно свободны от каких-либо обязательств по услугам, пока не начинают контролировать по крайней мере 26% соответствующей сферы. Только тогда на них налагаются дополнительные обязательства в виде лицензии Slimline — на услуги широкому кругу потребителей. Для этих операторов пока не введен режим «потолочных» цен. Однако в планы OFTEL в самое ближайшее время входит распространение его ограничений, по крайней мере на 80% операторов и провайдеров услуг телекоммуникаций.

ВТ полностью отвечает за предоставление универсальной услуги на территории Великобритании (за исключением одного небольшого района). Однако OFTEL не счел целесообразным включить в ее лицензию требование по предоставлению общедоступных услуг, полагая, что непосредственный контроль за тарифами компании гарантирует социальную защищенность пользователя. Однако обсуждается возможность поручения ВТ пакета необходимых услуг для лиц с низкими доходами.

§2. Телекоммуникационные услуги в странах СНГ: содержание и особенности

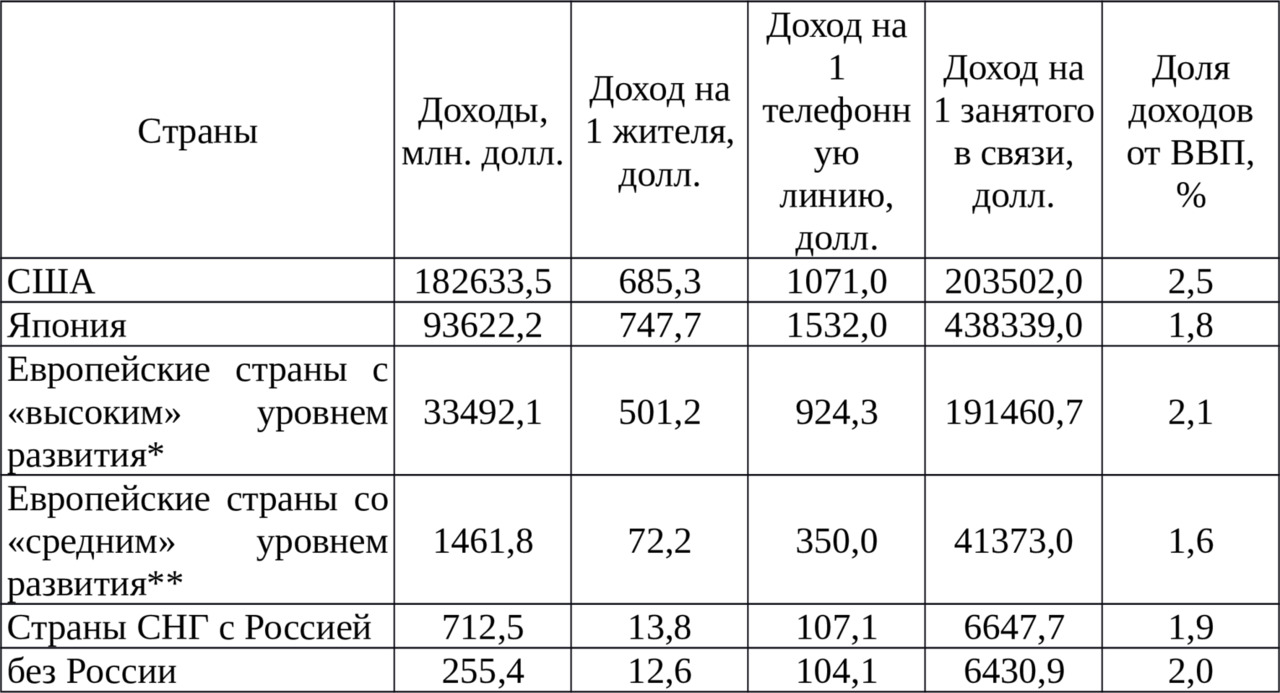

По классификации Международного валютного фонда, из стран СНГ только пять можно отнести к странам III группы, где доходы на душу населения составляют 766—3035 долл. Остальные страны входят в группу с низким уровнем развития экономики — среднедушевой доход составляет менее 765 долл. в год.

Доля стран СНГ в мировом рынке телекоммуникационных услуг в 1999 г. составляла 1,3%, в европейском — 4%. Это несопоставимо малая доля телекоммуникационного рынка Европы. Например, доля одной Германии в европейском рынке телекоммуникационных услуг оценивается в 22%. Вклад каждой из стран в общий телекоммуникационный рынок СНГ приведен на диаграмме 3.

—

Источник: «Коминфо Консалтинг».

Технико-экономические показатели отрасли по группе стран СНГ значительно уступают не только высокоразвитым европейским государствам, но и странам со «средним» уровнем развития (Венгрия, Польша, Румыния). Так, доходы от услуг телекоммуникаций в 2000 г. в среднем по странам СНГ (с учетом России) составили 712,5 млн. долл., что в 2 раза ниже, чем в странах со «средним» уровнем развития экономики, в 47 раз ниже, чем в странах с «высоким» уровнем, в 130 раз ниже, чем в Японии, и в 260 раз ниже, чем в США. Без учета России эта разница еще более значительна. По остальным показателям, приведенным в табл. 7, ситуация аналогичная:

по доходам на 1 жителя страны СНГ (с учетом России) отстают от европейских стран со «средним» уровнем развития в 5,2 раза, с «высоким» уровнем — в 36 раз. Разрыв по сравнению с США и Японией составляет около 50 раз;

по доходам на 1 телефонную линию — в 3—9 раз от среднего по европейским странам, а от США и Японии — в 10—15 раз;

—

Результаты эксплуатационной деятельности некоторых стран мира и СНГ, 2000г.

* Великобритания, Франция, Германия.

** Венгрия, Польша, Румыния.

Источник: ВТО, «Коминфо Консалтинг».

по доходам на 1 занятого — в 6 раз от европейских стран со «средним» уровнем развития в 30 раз — от стран с «высоким» уровнем развития и США, и в 65 раз — от Японии.