Бесплатный фрагмент - Его Величество дракон

Эта книга является третьей книгой в серии:

Кыштымский карлик, или Как страус родил

перепелку

В сумраке дракон невидим

Его Величество дракон

Моим замечательным Вадику, Лизе и Тёмику посвящается

Пролог

Семилетний малыш шарился по интернету и нашёл видео с драконами. Оно его не напугало. Современные дети смотрят на мир иначе, чем мы. Они живут сразу в двух реальностях. От неприятностей этого мира дети уходят в мир виртуальный. Там можно быть героем, богом и царём. А здесь надо разгружать посудомойку, делать уроки, ходить на английский и гулять под дождём с собакой.

Ссылка на этот видеофайл — «Десять драконов, снятых на камеру» — свалилась на мой телефон ранним утром выходного дня. А потом началась бомбардировка эсэмэсками:

— Посмотри, дракон пламенем плюётся.

— Веришь или нет?

— Я жду ответ.

— Это не может быть фотошоп.

Ты бы ещё представлял, как работает фотошоп.

— Ещё посмотри «Десять китайских драконов, снятых на камеру».

Эту фразу он повторил восемь раз, написав четыре аудиосообщения.

И почему он считает меня настолько тупой? Я обычно с первого раза понимаю.

— Почему ты молчишь? Так веришь или не веришь?

Пришлось всё бросить, надеть очки и воткнуться в экран телефона.

Там оказались кадры, которые способны шокировать. Несомненно, шокировать, если, конечно, допустить их реальность.

Сразу скажу, что, с моей точки зрения, эта запись фейковая. Во-первых, камера была установлена на ту точку, где «появился дракон». Более вероятно, что она была наведена на жерло периодически извергающегося вулкана. Во-вторых, «дракон» выплюнул столько огня, что расплавил породу, которая мало того что поднялась в воздух, но ещё и засыпала весь склон. Мелковат дракон для этого.

И, в-третьих, у драконов длинная шея, и голова должна быть в полёте опущена, чтобы струя шла вниз. А этот «извергает пламя» на зрителя, горизонтально. Ну и, наконец, дракон исчез, не простившись, — растворился в воздухе.

А другой мальчик, немного старше, даже не взглянув на видео, безапелляционно заявил:

— Драконов не существует! Они миф! Их просто не может быть!

А мне вспомнилось, как под Новый год на даче они с братом пытались выследить… правильно, Деда Мороза. Дети точно знали, что к полуночи подарки будут под ёлкой. Ёлочка росла во дворе под окнами, и ребята планировали устроить засаду в сугробе за крыльцом. Родители с трудом уговорили их не вылезать на мороз. Подарки появились вовремя. А как папа стряхивал снег с ботинок, дети не заметили… Значит, Дед Мороз существует, а драконов не может быть в принципе. Вот такая она, детская логика.

В этой книге показана роль драконов в нашей жизни. Здесь излагаются некоторые легенды, приводятся некоторые факты и показаны артефакты, относящиеся к этим мистическим созданиям. Далеко не всё, что наш мир знает о драконах, перечисляется, и, возможно, не все факты достоверные… Время покажет. А выводы каждый сделает для себя сам.

Часть 1.

Драконы нашего мира

Дракон Кудыкиной горы — типичное изображение Змея Горыныча на Руси. Однако знатоки утверждают, что в устной традиции русских легенд и сказаний дракон летал, но при этом крыльев не имел. Зато он имел несколько хоботов. Извергающееся пламя — тоже, по одной из версий, отличительная черта именно русского дракона. Причём это пламя светило, но не обжигало.

Глава 1. Драконы Новгородской Руси

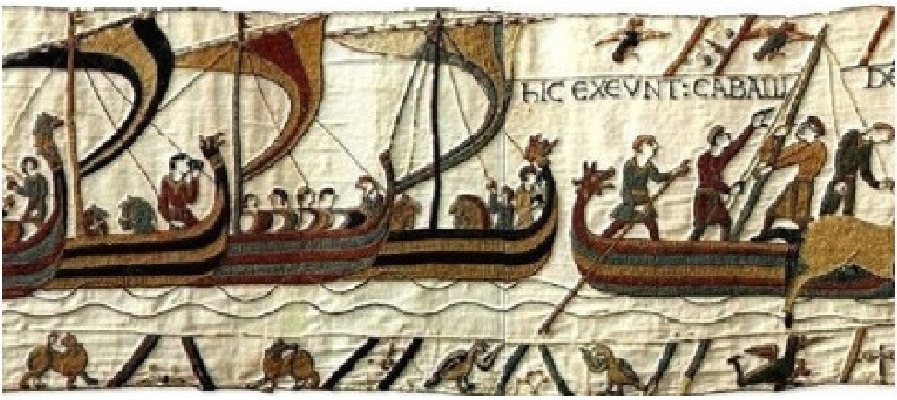

Можно предположить, что драконов на Новгородские земли принесли викинги. Головами драконов варяги (так на Руси звали викингов) украшали корабли своих флотилий. Принято считать, что славяне и скандинавы практически одновременно расселялись вдоль Волго-Балтийского торгового пути. До них на этих изобилующих лесами, озёрами и болотами пространствах Северо-Запада со времени неолита и бронзового века проживали угро-финские племена [2]. Торговый путь шёл от Балтийского моря по Неве, через Ладожское озеро и реку Волхов в озеро Ильмень. А после Ильменя, пройдя по рекам Пола или Мста, корабли волоком перетаскивали к водным артериям, текущим к Волге.

Со второй половины VIII в., как показали археологические раскопки, по Волго-Балтийскому пути поступало восточное серебро в страны Балтии. Это были монеты Аббасидского халифата, отчеканенные в Самарканде, Мадинат ас-Саламе (историческом Багдаде) и других городах. К концу прошедшего века вдоль всего торгового пути археологи обнаружили три скопления кладов дирхемов VIII–X вв. Четыре клада серебряных монет были открыты в Старой Ладоге. Древнейший клад датировали 786 г. Одиннадцать кладов нашли в верховьях Волхова и ещё пять — вблизи Ростова и Ярославля [3]. К настоящему времени кладов обнаружено больше.

которых украшены головами драконов. Фрагмент гобелена из Байё (Франция) [4]. Вышивка по льняному полотну.

Конец XI в.

Кроме многочисленных средневековых кладов монет, на реке Волхов археологи нашли разнообразные бытовые предметы, в том числе и сугубо скандинавского происхождения. По ним было установлено, что в Ладоге варяги появились уже во второй половине VIII в. А на Рюриковом Городище, которое расположено в двух километрах к югу от Новгорода, в том месте, где река Волхов вытекает из озера Ильмень, находки датируются IX в.

Городище являлось не только одним из скандинавских поселений на реке Волхов, долгое время это была княжеская резиденция. Согласно летописям изначально варяги собирали дань со славянских и финских племён. Однако викинги, кроме того, что налаживали на этих землях торговые контакты, порой совершали военные нападения и грабежи. Славянские и финские племена откупались от скандинавов или вступали с ними в вооружённые столкновения. В какой-то момент племена взбунтовались, перестали платить дань и прогнали варягов со своей земли.

Как ни странно, но после изгнания скандинавов мира на землях русского Северо-Запада не наступило. Летописец отмечает, что началась междоусобица и конфликты между городами [3] («въсташа град на град»). В результате чего, опять же согласно летописям, варяги в лице Рюрика с братьями и дружиной были призваны княжить и владеть Новгородской землёй. Под властью князей династии Рюриковичей и возникло централизованное государство — Новгородская Русь.

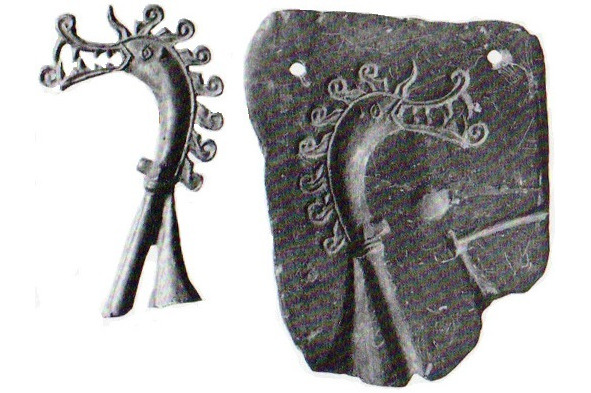

Среди находок, извлечённых из земли поселений того времени археологами, были и предметы с изображениями драконов. Больше всего таких вещей обнаружили в землях Великого Новгорода. Причиной этого является удивительная сохранность исторических ценностей местной почвой. Наиболее старой находкой является свинцовая заколка для платья в виде головы дракона. Она была найдена в захоронении викингов на Рюриковом Городище.

Находки литейных формочек из «мыльного камня» на Городище [6] позволяют считать, что изделие с головой дракона не было привозным. Его изготовили здесь же мастера скандинавского происхождения.

«Мыльный камень» (или статит) является разновидностью талька. Он мягок в свежедобытом виде и легко обрабатывается, затем камень затвердевает и приобретает огнеупорные свойства. Основным местом разработки данного минерала в эпоху викингов являлась южная Норвегия [6].

Заколка в виде головы дракона, изготовленная с помощью этой формы [7]

Глава 2. Дракон как украшение

Новгород стал столицей Северной Руси не случайно. Его население в конце I тысячелетия новой эры сформировалось главным образом за счёт притока славян с юга из Среднего Поднепровья [2]. Решающую роль в возвеличивании этого места сыграло чрезвычайно выгодное географическое положение, а именно — нахождение на перекрёстке торговых путей Восточной Европы и в дополнение к этому наличие плодородных почв, удобных для освоения.

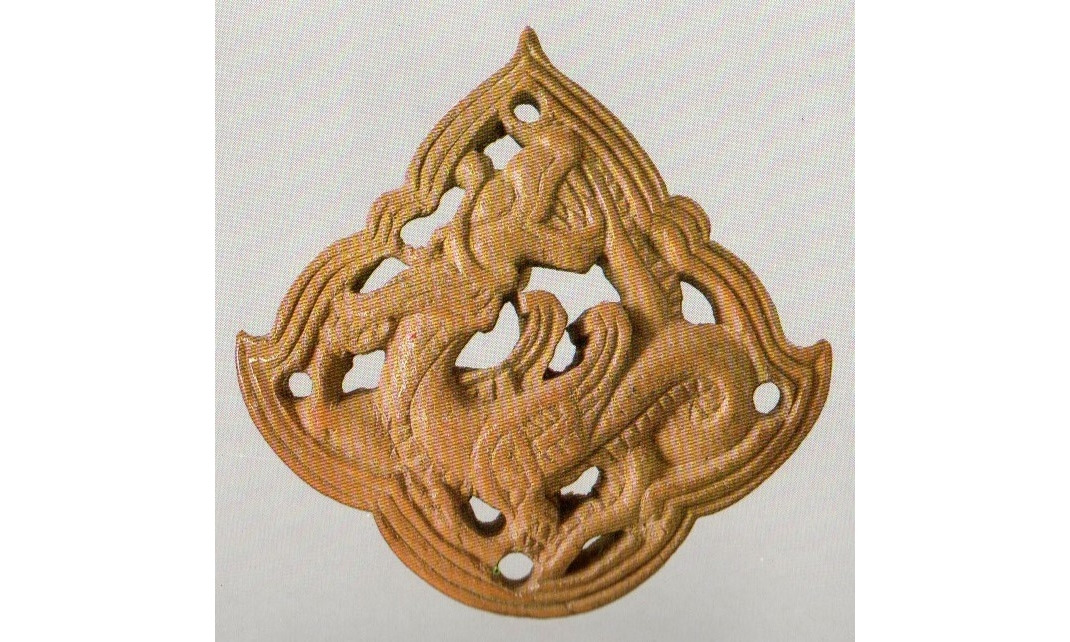

На территории Рюрикова Городища и Новгорода находились многочисленные ремесленные мастерские. Начиная с X в. в работе по кости применялись все известные декоративные виды орнамента (звериный, растительный, геометрический) и все виды резьбы, от контурной до объёмной. Наивысшего искусства резчики по кости достигли в изготовлении чисто декоративных украшений. Излюбленным сюжетом для костяных пластин-накладок на одежду и сумки являлся дракон. Образ дракона — лютого зверя — являлся охранителем микромира человека [8].

Грозное чудище-дракон всегда изображалось со змеевидным туловищем и крыльями. В некоторых случаях лютый зверь кусал себя за хвост. Изображение дракона нередко было обвито излюбленной славянской или скандинавской плетёнкой.

Можно видеть, что драконы в изделиях новгородских ремесленников покрыты чешуёй и имеют длинные языки, подобно змеям. Зубы у них большие, с чётко выраженными клыками. В ряде случаев хорошо различимы крылья, уши и рога. Возможно, что, также как оберег, на одежду нашивалось кожаное изображение рогатого дракона.

Великий Новгород. Середина XIV в. [8]

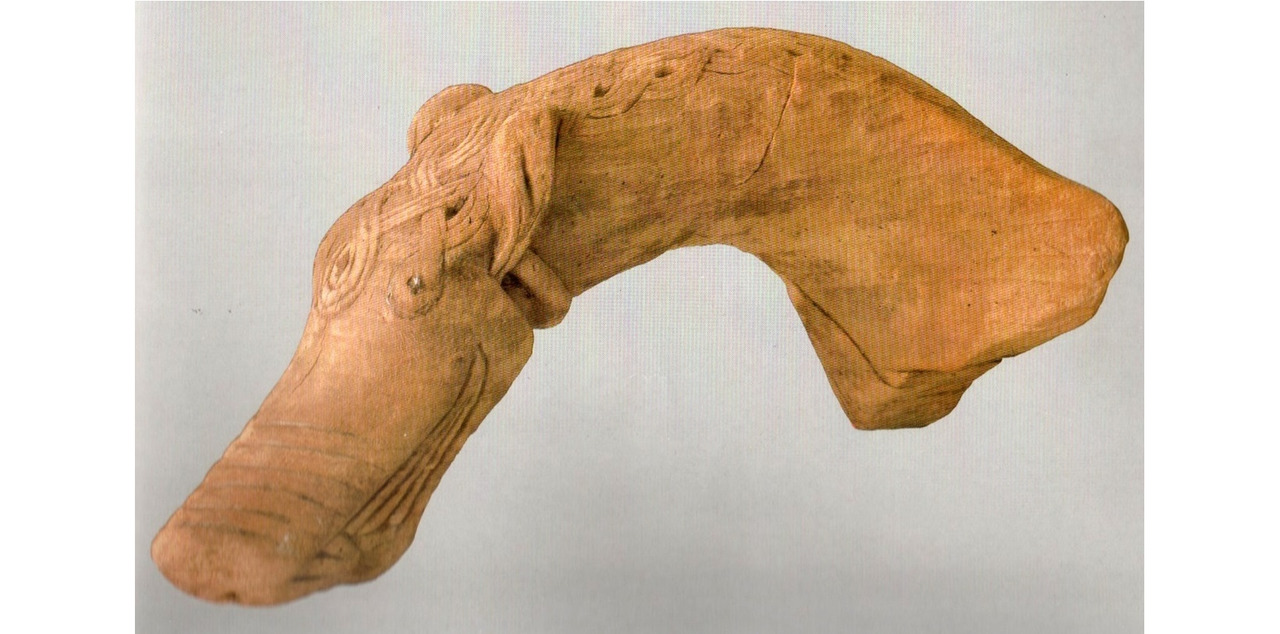

Наиболее массовым прикладным искусством в X–XIII вв. была резьба по дереву. И здесь тоже резчики украшали свои изделия мордами драконов. Если на форштевнях кораблей головы драконов вырезались для устрашения неприятеля, то на посуде, фрагментах жилища, телегах, санях и мебели драконов создавали для красоты.

Глава 3. Дракон как хранитель дома

Образ дракона явно полюбился народу. Это проявилось в том числе и в украшении фасадов домов. Земли русского Севера богаты лесами. Этот материал всегда широко использовался в строительстве. А человек, работающий с тёплой, золотистой, пахнущей смолой древесиной, всегда найдёт место для творчества. Как показали раскопки в Новгороде, архитектурная резьба была известна мастерам уже в XI в. С тех пор резчики по дереву только совершенствовали своё мастерство. Их узоры становились всё более сложными, орнаментальными.

Пропильная резьба раньше, чем в других местах, начала развиваться в экономически развитых губерниях: Ярославской, Костромской, Владимирской, Нижегородской. Со временем она оформилась в самостоятельный вид народного творчества. Мотив змея-дракона в декоративном убранстве домов в те времена играл роль оберега, покровителя дома. Неудивительно, что на Руси на многих строениях красовался этот символ. Типичный средневековый дракон был рогатым созданием с головой собаки, острыми когтями, перепончатыми крыльями летучей мыши и длинным змеиным хвостом.

На наличнике ростовского дома драконы помещены по сторонам солярной розетки — символа Солнца. Как показала археология, культ почитания Солнца возник ещё при неолите и был широко распространён в Новгородской Руси.

По утверждению Рыбакова Б. А. [10], солярные знаки использовали для защиты жилища от злых потусторонних и ночных сил. Символ Солнца занимает центр верхней части наличника. Головы драконов повёрнуты назад, они как бы кусают свои хвосты.

Со временем образ дракона принимает всё более сказочный характер. Иконография драконов начинает напоминать лубочные картинки: из пасти змея вылетают огненные стрелы. Драконы начинают напоминать широко известного на Руси Змея Горыныча. Резчики и плотники изображают одноголового дракона, иногда с орнаментом чешуи на туловище. Крылатый дракон постепенно превращается в ползучего змея, а его тело плавно перетекает в растительный орнамент.

Ивановская область [9]

Ивановская область [9]

В христианстве дракон представлен как обобщающий символ зла. В откровении Иоанна Богослова древний змий напрямую отождествляется с дьяволом. Драконы, побеждаемые христианскими святыми, символизировали безверие и беспорядок. Однако русский народ продолжал видеть в драконах нечто положительное. Именно поэтому резные драконы изображаются как добродушные «улыбающиеся» твари. В них не осталось ничего чудовищного и химерического. Это уже произведения подлинно народного искусства, далёкие от догматической церковности.

Глава 4. Дракон Старой Ладоги

Не уходя далеко от Волго-Балтийского пути, вернёмся к древнему городу Ладоге. Этот город, первоначально называемый Альдога и Альдейгьюборг (древнескандинавское Aldeigjuborg), расположен в нижнем течении Волхова, недалеко от места впадения реки в Ладожское озеро. Считается, что скандинавская колония появилась на этой земле в первой половине 750-х гг. Через несколько десятилетий, как показали археологические раскопки, поселение заняли представители раннеславянской культуры.

В Старой Ладоге есть уникальная Георгиевская церковь, построенная в конце XII в. По преданию, она появилась как память о разгроме шведов в битве при реке Воронежке. Согласно «Первой Новгородской летописи» шведы напали на Ладогу в 1164 г. Они вторглись на 55 кораблях, но не смогли взять каменной крепости, стены которой поднимались на 8 м над земляным валом. Шведы понесли большие потери и отошли к речке Воронежке. Ладожане «затворились» во взятом в осаду граде и послали гонцов в Новгород за помощью. Через пять дней пришёл князь Святослав Ростиславович с новгородцами и с посадником Захариею. Шведы были разбиты, немногим из них удалось спастись, да и те были ранены. Разгромив шведов, новгородцы не пошли разорять шведские земли. Им важнее было уберечь торговлю.

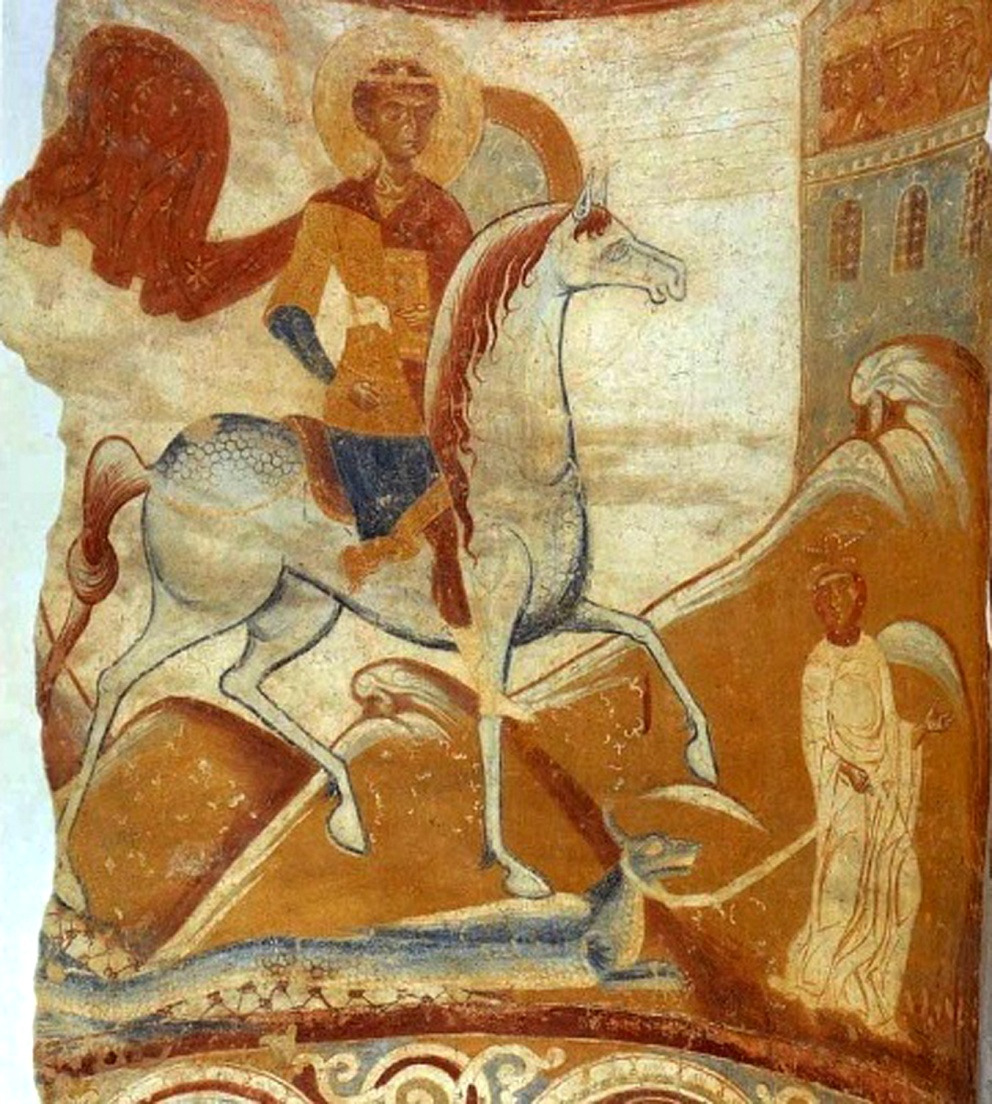

В Георгиевской церкви с тех давних времён до наших дней сохранилась во многом необычная фреска с изображением Святого Георгия, укротившего змея. Высказывается предположение, что в росписи принимали участие византийские мастера. Изображение нарисовано в алтаре, на полукруглой поверхности. Всадник на фреске без оружия, а поверженного змея девушка ведёт на верёвочке.

О том, что хотели сказать этой фреской древние мастера, мнения рознятся. Одной из версий является Чудо Георгия о змие. Оно описано в житии святого. Начинается дело с того, что в озере появляется дракон. Он начинает безобразничать — нападает на людей. Испуганные горожане приходят к царю, который постановляет добровольно и регулярно приводить молодёжь на съедение чудищу. Когда настаёт черёд царской дочери, появляется Георгий и спасает несчастную от дракона. Всадник на фреске безоружен, из чего сделано заключение, что дракон повержен одной только силой святой молитвы. После покорения дракон был связан пояском девушки и доставлен в город. Там ему по суду отрубили голову. Предполагается, что после чудесного избавления города от напасти горожане начали массово обращаться в христианскую веру.

Змееборческая драма, в которой присутствуют герой, девушка и змей-чудовище-дракон, широко известна ещё с дохристианских времён. В античной мифологии, например, это сюжет о Персее и Андромеде. В нём Посейдон по просьбе обиженных нимф наслал на царство Кефея морское чудовище. Для прекращения кары Посейдона оракул посоветовал царю отдать дочь на растерзание супостату. Народ потребовал приковать Андромеду к скале у моря. Сын Зевса Персей сразился с чудищем и поразил его мечом, а дочь царя стала его невестой [11].

В китайской сказке «Свадьба речного дракона» [12] сумели решить проблемы с драконом более оригинальным путём. А дело было так. Жители Жёлтой реки боялись и почитали речного дракона. Они вымаливали у него хороший урожай риса, неся в храм последние деньги. В один засушливый год к голодной толпе из храма вышли служители богов и заявили, что речной дракон повелевает каждый год отдавать ему в жёны пятнадцатилетнюю девушку. В противном случае на земли народа берегов падёт голод, наводнение и мор. С этих пор каждую весну после посадки риса служители храма бросали несчастную на дно реки.

В этой сказке спасителем выступил крестьянин. В час его появления на свет говорящая лиса предсказала родителям, что один раз в жизни мальчик сможет принять облик любого человека. Крестьянин воспользовался этим как раз в тот день, когда потребовалось принести жертву дракону. Он принял облик главного служителя храма. Мнимый служитель отправил в Жёлтую реку одного за другим двух монахов со словами: «Сходите во дворец дракона и скажите повелителю, чтобы он вышел встретиться с нами». Стража побросала служителей храма в воды реки, но, вот странно, они не вернулись. Оставшиеся в живых монахи стали молить о пощаде и пообещали больше никогда не приносить в дар дракону Жёлтой реки человеческих жертв.

Подобные сюжеты есть и в русском народном творчестве. В «Сказке о Еруслане Лазаревиче» [13] морской змей повадился летать на королевство. Именно «летать», хоть змей и живёт в море. В мифе о Персее и Андромеде летал Персей в крылатых сандалиях, а чудище только плавало, хоть и умудрялось опустошать царство. В русской сказке змею-дракону уже подвластен и огонь, и воздух, и вода, и земля. Дальше, по сценарию сказания, супостат потребовал посылать ему на съедение каждый день по человеку. В противном случае грозился он все города спалить — «головней покатить». И люди стали каждый день отводить по человеку на морской берег, оплакивая его злую участь. Узнав об этом, богатырь пожелал сразиться со змеем. На берегу горемычная девица советует богатырю уезжать поскорее, пока змей не вышел из моря. Появившийся змей ухмылялся: «Вместо одного человека двоих привели, да ещё и коня в прибавок!» Так что в русской сказке дракон умеет не только говорить по-нашему, но и ухмыляться. Почти совершенное создание. Но богатырь его всё равно победил, а на девице, как и следовало ожидать, женился.

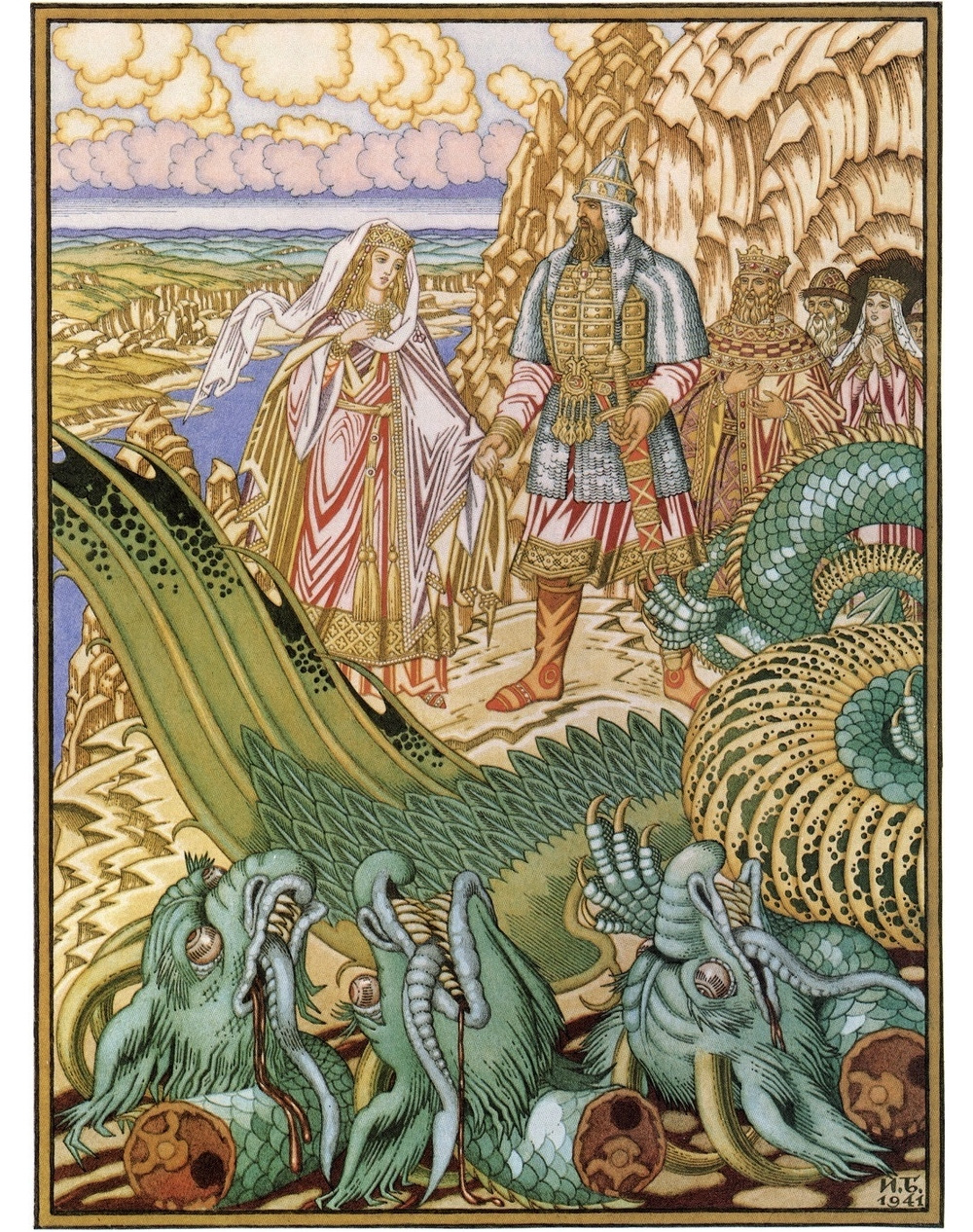

На иллюстрации Ивана Билибина к былине о Добрыне Никитиче изображены три отрубленные головы дракона. Однако есть и другой вариант этой былины [14]. В нём Змей Горыныч с гоготом и свистом, взявшись неизвестно откуда, налетел на мирно купающегося в Пучай-реке Добрыню. Последний, застигнутый врасплох, насилу отбился. Кончилась первая встреча дракона и богатыря заключением мира с условием впредь «не делать бою-драку кровопролития промеж собой». Однако летучий Змей умудрился украсть из Киева племянницу князя Владимира. Добрыня получил задание освободить Забаву Путятичну. Добрыня отыскал жилище Змея Горыныча и обнаружил пещеру с множеством русских пленников. Увидев нежданного гостя с мечом в руках, Змей обиделся: «Мы же договорились жить мирно!»

На что Добрыня ответил: «А ты не безобразничай!» — и ушёл, уведя с собой Забаву Путятичну и всех пленных. Змей же в этом случае остался живой.

Что же касается фрески в Георгиевской церкви, то мне кажется логичным трактовать её так. Новгородцы разбили шведов, то есть змею-ворогу-супостату настучали по голове. Однако, посчитав науку достаточной, разорять шведские земли ответно не пошли. Другими словами, ради продолжения торговли голову дракону рубить не стали. Вот и пришлось ему тихо и покорно ходить на поводке. Целых 76 лет ходил, а потом восстал: шведы снова напали на Новгородские земли.

Глава 5. Драконы в российской геральдике

Спустя столетия со времени появления вышеупомянутой фрески в Ладоге, в XVII в., святой Георгий Победоносец, повергающий дракона, стал изображаться на гербе Русского царства. Этот сюжет прорисован на гербе России и сегодня.

Однако это не единственный вариант изображения лютых змеев, используемый на русской земле. В поверженном виде дракон показан на гербе города Москвы и гербах когда-то существовавших Малорусского и Кавказского воеводств. А на гербе Казани дракон является не второстепенным, а центральным и единственным персонажем.

На гербе Казани изображён дракон, называемый Зилант. Это мифологическое существо, обитающее в татарских легендах и сказках. Принято считать, что Зилант, имеющий ярко выраженные птичьи черты, не является родственником дракону. Существует несколько разных легенд о Зиланте, связанных с основанием Казани. В городе есть Зилантова гора (Зилан тау означает Змеиная гора), возвышающаяся над старым руслом реки Казанки. Одна из легенд гласит, что на том месте, где впоследствии было заложено поселение, было змеиное царство. Правил змеями царь по имени Зилант, наводивший страх на людей. После того как заложили крепость Казань, люди не хотели селиться в этом месте, поскольку всюду, «точно копны, лежали кучами змеи». Как-то местные жители сговорились истребить змей. Они натаскали хвороста и соломы, обложили ими холм, где лежали змеи, и зажгли. В огне змеи погибли, но царю Зиланту удалось спастись. Он укрылся в пещере на высокой горе.

После этого люди столкнулись с голодом, разрухой и разными напастями. Делегация отправилась к старейшинам. Те посоветовали замириться с Зилантом, попросив прощения за своё прежнее лихоимство. Что и было сделано. Когда замирившийся с людьми Зилант вернулся на своё прежнее место в Казань, беды отступили, и зажил город доброй жизнью.

Крайне интересная трактовка данной легенды приводится в статье «О казанском крылатом змее Зеланте (ноне Зиланте)» [16]. В местах, где сейчас расположена Казань, задолго до Волжской Булгарии жили племена, говорившие на финно-угорском и тюркском диалектах. В эти места с юга пришли народы, язык которых относят к семитским. Эти выводы были сделаны на основе топонимики — науки о географических названиях — данной местности. Родовая элита пришедших мигрантов, вероятно, исповедовала иудаизм. Как известно, в этой религии изображение змея носит сакральный характер.

Как возник этот символ? После долгого блуждания на пути в земли обетованные сыны Израилевы взроптали «против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть в пустыне, ибо нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа» [17]. Испуганные до смерти иудеи покаялись. Пожалел их Небесный отец и велел Моисею выставить змея на знамя. И произошло чудо: любой ужаленный, взглянув на знамя, оставался жив.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.