Бесплатный фрагмент - Другая реальность

«Позади кузницы я нашёл песню…»

(Сельма Лагерлёф. Винета)

От автора

В этой книге собраны произведения разных жанров: письма, рецензии, эссе и литературоведческие статьи. Они были написаны в период времени с 2016 по 2025 год. Большинство было уже опубликовано в различных российских и зарубежных изданиях. Для настоящего сборника все они дополнены и при необходимости исправлены.

Художественный текст часто именуют «вторая реальность», подразумевая под этим то, что литература являет собой иную по отношению к привычной действительность. Нередко она считается более совершенной.

В настоящем издании — тоже другая реальность. Вряд ли она более совершенна, чем та, которую мы видим вокруг каждый день. Просто она — иная: адресаты писем в ней — не вымышленные литературные персонажи, а настоящие люди; творчество малоизвестных поэтов обретает истинный масштаб, а произведения выдающихся писателей рассмотрены под другим углом. Возможно, что жанры, представленные в этой книге, слишком различны: одни — разговор о литературе, другие сами претендуют на звание изящной литературы. Тем не менее, даже их разность, по мысли автора сборника, способствует более глубокому погружению в ткань рассмотренных в книге художественных произведений.

Очевидно, что судить о литературных произведениях прошлого согласно современным критериям, по меньшей мере, не разумно. Но автор и не стремился судить, он лишь выражал своё отношение. И тот факт, что произведения и персонажи сумели вызвать ответную реакцию, спровоцировать на диалог свидетельствует о том, что это очень хорошие произведения.

Представленные в этой книге работы — лишь взгляд автора на некоторые темы и вопросы европейской литературы XIX — XX вв. На страницах издания отразилась его реальность, главное достоинство которой в том, что она — другая.

ПИСЬМА

Отроку Григорию

Привет, мой далёкий друг!

Недавно перечитывал древнерусские повести и, потрясённый твоей несчастной судьбой, решил написать тебе письмо. Не обессудь, если чем-то обижу.

Удивительно, насколько человек боится быть самостоятельным! Удивительно, как не хочет сам отвечать за свои поступки! Потому разные внешние силы становятся ответственными за его деятельность. Если человек сделал пакость, то виноват, безусловно, чёрт, который «дёрнул» человека на гадость; если сделал что-то хорошее (чаще всего для себя), то это Бог сподобил и т.д., и т. д.

Сюжет твоей повести прост и даже банален. Девица, выбирая между двумя претендентами, предпочла более знаменитого и богатого. Неудачливый жених ушёл в монастырь (да, это о тебе). Вот, собственно, и всё.

Но как же автор «лакирует» своё произведение!

Описание дамы: «благочестива и кротка, смиренна и весела, разум имела сильный и жила, соблюдая все заповеди господни, почитая своих родителей и повинуясь им во всём» и т.д., и т. д. По словам автора, девица, кроме прочих своих преимуществ (включая великолепные внешние данные), ещё и обладала даром прозорливости.

Описание богатого и знаменитого заключается в том, что он был весьма молод, любил своего слугу, т.е. тебя, Григорий (у которого и отобьёт невесту), но паче всего — соколиную охоту: «по обыкновению своему охотой тешился». Кстати, надо отдать должное автору: о благочестии молодого мажора нет ни слова. Только потом, в конце повести, вероятно, чувствуя вину перед тобой, он построит для тебя монастырь.

Заметим, что и девица, и молодой князь — герои пассивные. Первая только ждёт суженого, одновременно водя за нос несчастного слугу (извини, это опять о тебе), второй ничем не занят, кроме охоты.

Активное начало повести — ты, мой друг, приближённый князя. Перечислим слова, которыми автор описывает твою деятельность: «неустанно», «постоянно размышлял», «упрашивал неотступно», «приплыл», «торопил всё скорее устраивать и дары разносить» и т. д.

Ты полюбил девушку, вероятно, к несчастью своему, искренне, и прилагал все усилия, чтоб жениться на ней. Ты стремился к своему счастью.

Но, увы, смазливая и хитрая крестьянка, сориентировавшись в ситуации, переключила своё внимание на князя, решившего (опять же во время охоты) заехать и поглядеть на свадьбу своего любимого слуги. «Ум» его «помутился», как только он увидел девицу (как сказано выше, обладавшую блестящими внешними данными). И он… сам с ней обвенчался, сказав почти-другу идти подальше и искать другую невесту: «Уйди ты отсюда и ищи ты себе другую невесту, где хочешь; а эта невеста мне подходит, а не тебе».

Всё просто.

Отрок, то есть ты, кстати, безупречный по отношению к князю, слушается своего господина и уходит в леса. Всё описывается констатирующим тоном, без особого проявления эмоций. Как будто так и надо. Что ж… возможно, в средневековье так и надо. И это было в порядке вещей!..

Князя спустя некоторое время начинает мучить совесть, но новоиспечённая жена, явно боясь спугнуть своё счастье (за князя — замуж!!) говорит ему, что это — судьба, что Бог так положил, что только благодаря Ему князь вытащил её из нищеты, и несёт прочую ахинею, чтоб успокоить муженька. Тот, как порядочный средневековый человек, «возложил свою печаль на бога», отправил жену в родной город и «предался охотничьим забавам своим». Типичный образчик легкомысленной и слабой «золотой молодёжи».

А что же ты? Единственный, кто заслуживал счастья в этой повести, единственный, кто испытывал подлинные чувства, бродишь по лесам в одиночестве, о тебе «не было слуха нигде долгое время». Как любой человек, даже современный, от большого горя ты задумываешься о боге, начинаешь помышлять о церкви. Заметим, что о монастыре речь пока не идёт. Но тут опять — вещий сон, опять искусственная деталь, объясняющая всё. Богородица говорит тебе, что ты будешь основателем монастыря и должен идти к князю. Отметим полное отсутствие такта у божественных сил, приказывающих тебе идти к своему обидчику и просить помощи. Разумеется, ты не хочешь и я тебя очень понимаю («Если же пойду к великому князю, то станет меня он уговаривать. Но не хочу я быть в доме его»), однако люди князя появились очень вовремя.

Чёткая работа Провидения.

Мучимый чувством вины, князь-обидчик помогает тебе строить монастырь, где ты через короткий промежуток времени и умираешь. Кстати, вопреки примеру Сергия Радонежского, ты не сам «со товарищи» строил монастырь, а делали это люди князя и горожане. Опять бросается в глаза искусственность этой ситуации для тебя. Судьба тебя использовала и выбросила, как отработанный материал.

Как обычно бывает в жизни, сильный победил, а слабый проиграл. И женская хитрость восторжествовала. Но, учитывая предрассудки князя по поводу социального неравенства, которые были временно побеждены внешними данными девицы, ей в скором времени придётся несладко. Люди не молодеют и не хорошеют с течением времени.

Так, несчастный мой друг, сквозь вещие сны и божественные повеления зарождался реализм в русской литературе.

Прощай и будь счастлив. Хоть не в этой жизни, так в другой.

Санкт-Петербург

Гамлету

Доброго здоровья я желаю Вам, принц Датский!

Вчера вечером я перечитывал Вашу печальную историю и пришёл к неутешительным выводам. Мне и раньше казалось (когда я читал творение Шекспира впервые), что в Вашем случае надо было действовать иначе. Я тогда думал, почему же Вы действовали так неразумно и так неправильно.

Теперь я нашёл ответ: потому что Вы, принц, — насквозь закомплексованный папенькин сынок. Не случайно Вы его так повсюду превозносите, сравнивая с братом (кстати, другие люди особо не восторгаются по поводу предыдущего правления).

И почему же Ваша мать не могла влюбиться в брата короля? Если соотнести возрасты, то ей приблизительно сорок лет, а Вы утверждаете, что «не по летам». Тогда вовсе не случайно она вышла замуж так быстро после смерти первого мужа.

К которому, кстати, появляются вопросы. А не был ли он домашним тираном? Вероятно, Ваша инфантильность, Гамлет Гамлетович, происходит именно отсюда. Бывший король приходит с приказом отомстить, несколько раз заставляет клясться своих подданных, участвует почти на равных правах в сцене Вашего разговора с матерью.

И это в виде призрака! Представляю, что он вытворял при жизни…

И зачем Вам надо было представляться сумасшедшим? Кого Вы хотели ввести в заблуждение? Вы совершенно не разбираетесь в людях, дорогой принц. Вас быстро «раскусили», Ваши друзья оказались стукачами, а невеста — крайне невыразительной личностью, почти серой мышкой, находящейся целиком во власти отца и не имеющей собственного мнения.

Вы одиноки и отчаянно ищете верных друзей, недаром спрашиваете у Гильдестерна и Розенкранца о том, сами они приплыли к Вам или их вызвали. Даже Горацио не убеждает, что он не предаст Вас в других обстоятельствах.

Вам, Гамлет, как любому зависимому человеку, нужна сильная личность рядом. Раньше этой личностью был отец. После его смерти Вы потому и задёргались, что рядом не оказалось никого, за кем можно было бы спрятаться.

Вы — очень слабый человек, Гамлет.

Вместо мести Вы бродите по коридорам замка со своими «Быть или не быть?», Вы проверяете информацию Призрака с помощью актёров, Вы не мстите, многократно имея возможность для этого.

Давайте взглянем на Лаэрта, брата вашей утонувшей невесты? Получив информацию о смерти отца, он рвётся в бой и только желание Клавдия использовать его гнев останавливает мстителя. Но он всё же добивается своего, сражаясь с Вами на поединке.

А что же получилось у Вас вместо мести конкретному человеку? Мать — отравлена, невеста — утонула, брат невесты — отравлен, отец невесты — убит Вами, двое Ваших друзей — убиты Вами.

Дании очень повезло, Гамлет, что Вы не стали королём.

Уж если месть одному человеку Вы по неразумию превратили во всеобщую резню, то что говорить о делах, требующих большой ответственности?.. В них Ваши комплексы были бы возведены в степень государственной политики. К чему бы это привело? Страшно подумать.

Прощайте, Гамлет. Вы — не мой герой.

Санкт-Петербург

Русскому классику

Вчера вечером под шёпот осеннего дождя я перечитал произведение Ваше. Признаюсь, решился я на это лишь для того, чтоб убедиться в моей нелюбви к Вашему творчеству. К тому же, как говорится, «дело было вечером, делать было нечего».

Сюжет книги прост: неблагодарные дочери выгоняют престарелого родителя из собственного дома, чем доводят его до печального конца. В целом, ещё один куплет из песни под названием «Отцы и дети».

Итак, отчего же я не люблю не только это, но и другие Ваши произведения? Они — «дистиллированные». Вы намеренно избегаете жутких, с кровью и плевками, скандалов, грязных слов и поступков, — вообще всего некрасивого, «некомильфошного». Даже доведённый до отчаяния выгнанный отец, разрушая собственный дом, так живописно бегает и кричит, что хочется ему аплодировать, как в театре. А крестьяне — такие стопроцентные крестьяне, что даже дети оценят их угнетённость и отзывчивость на беды людские. Вы, будучи русским барином по происхождению, но барином, живущим за границею, видимо, почитали своим долгом дать положительную оценку низшим сословиям. Впрочем, здесь, вероятно, на Ваши врождённые прекрасные качества наложились европейские либеральные традиции.

Там, где Фёдор Михайлович преподнёс бы читателю психологический этюд со всеми его безднами и пропастями, со всем сладострастным смакованием людских гадостей, Вы только намекаете на сложную или неудобную ситуацию, обмолвились… и «в кусты». Пусть читатель догадывается сам, а «мы не будем руки марать».

Все герои Ваши выражаются добротным литературным языком, подавляющее большинство их благородно и «породисто». Чаще всего либо они побеждают отрицательных героев (вполне ручных), либо сама жизнь. И везде — Ваше школьное нравоучение, везде попытки воспитать читателя: старший и мудрый знает, как лучше.

Пожалуй, самое достойное в Ваших произведениях — описания русской природы. Это Ваш конёк, Ваш хлеб, Ваше спасение. Именно здесь Ваша проза, по словам другого писателя, «пластична и музыкальна».

Ваши произведения обречены на хрестоматии. Но только — школьные хрестоматии, до 9 класса. Далее они не годятся. Далее дети начинают задавать неудобные вопросы, ответов на которые не найдут в Ваших книгах.

Чувствуется, что Вы писали свои произведения после хорошего обеда, да после хорошей сигары под французский коньячок, да после прекрасной прогулки с утончёнными людьми. Нагулявшись вдосталь, неспешно и величественно шли создавать свои творения. А потом, вечером, — в театр или в оперу. И Бог с ними, с этими русскими варварами…

Уехав из России и проживая постоянно в культурной Франции, где состояли в довольно двусмысленных отношениях с замужней дамой, Вы иногда приезжали в статусе классика на дикую родину. Здесь, сопровождаемый влажными взглядами курсисток, Вы рассуждали о жизни и интересовались, чем живёт Россия. Серебристая борода и мягкие сапожки дополняли образ великого писателя.

Что ж… такое чистоплюйство от литературы тоже, вероятно, имеет право на существование и тоже как-то характеризует «âme russe mystérieuse» (загадочную русскую душу). Дети должны читать Ваши книги за неимением лучшего, но лаверецкие, базаровы и харловы вряд ли станут их героями. Жизнь гораздо сложнее, чем Вы её описываете с высот Вашего Олимпа. К тому же российская система образования способна внушить отвращение не только к Вашим, но и к другим произведениям.

Что можно сказать в итоге?

Писатель Вы «не великий, хотя и очень милый», как выразился о Вас действительно великий писатель.

Всего хорошего, классик.

Санкт-Петербург

Пьеру Гренгуару

Дорогой Пьер!

Думая о прочитанном французском романе, в котором Вы — одно из главных действующих лиц (по крайней мере, одно из самых ожидаемых по ходу повествования), я почувствовал желание выразить свои мысли. Да, я знаю, что Вы — историческая личность, ставили театральные представления. Однако обращаюсь к Вам как к литературному герою, т.е. к такому человеку, каким его увидел великий писатель.

Почему письмо написано именно Вам? Должно быть, среди всех персонажей этого длинного произведения Вы наиболее близки мне, как по мировоззрению, так и по характеру. Хотя далеко не всё роднит нас, Вы наиболее симпатичны мне среди разбойников, цыган, офицеров, монахов, проституток, королей и прочего парижского люда.

Пьер, начнём с того, что действие — не главное в этом романе. Можно, оказывается, посвятить целые главы описанию обстановки. Долгие страницы этой книги — есть простое описание мизансцены. Не говоря уже о том, что большинство читателей «вышло покурить» во время этих описаний, они жутко тормозят действие, просто убивают его. Да, я говорю с точки зрения человека XXI века (как звучит! даже в рифму!), а писатель был сыном своего времени, то есть XIX столетия.

Видимо, в ту пору жизнь была неторопливой.

Можно было встать поутру, взглянуть на блестящие от росы парижские крыши, спуститься в любимое кафе, где услужливый гарсон принесёт чашечку ароматного кофе; затем, дымя сигарой, пошелестеть утренними газетами, мило побеседовать со знакомыми господами; потом отправиться на прогулку в Тюильри, зайти по дороге к издателю и неспешно обсудить условия создания нового литературного шедевра; пообедав в дорогом ресторане, можно сходить отдохнуть домой и потом, вечером, собираться в театр, простояв перед зеркалом не менее часа и т. д. и т. д.

Всё это понятно, но действие в романе убито наповал.

Автор, вероятно, рассчитывал, что его будут читать так же неторопливо (может быть, по главе за несколько дней), вкушая с удовольствием описание каждого парижского камешка на мостовой или мудрые диалоги персонажей. Писатель прекрасно знал своего читателя в лицо и ориентировался на его склонности. И, конечно, автор и читатель весьма похожи.

Кстати, в данном случае французский классик очень напоминает другого классика, русского (его современника, они были даже знакомы).

Второе, что бросается в глаза при чтении романа, — старательная «сочинённость». Это целиком литературное произведение. Это не жизнь, а более или менее художественное полотно на тему «Жизнь». Если Мопассан (в будущем) будет писать «боль — болью, а горе — горем», то Гюго — сидя за столом, выводя буквы обыкновенными чернилами (да-да, сравниваю не сравнимое: другая эпоха, другие люди, однако такое сравнение весьма показательно).

И цыганка (которая, как выяснилось, вовсе не цыганка), и страстный священник, и его хромоногий подопечный, и блестящий офицер (этот предок Милого Друга), и советники короля, и фламандские послы, — всё это персонажи. Один Вы, Гренгуар, — яркая личность на фоне этих литературных героев. Вы сами по себе, Вы — отдельно от автора. Умны, начитаны, честолюбивы, милосердны, обладаете чувством юмора, умеете не сдаваться в сложных обстоятельствах, хотя порой и трусоваты. Если оставаться в рамках разговора о романе, то можно сказать, что Вы переросли своё время. Вы — из другой эпохи французской литературы (Вам место, скорее, в книгах Мориса Дрюона). И, кстати, некоторые персонажи Виктора Гюго действуют и размышляют, как герои XIX века, а вовсе не пятнадцатого. Повторю, что Феб де Шатопер кажется предком Милого Друга.

Ах, как живописны сценки из романа! Как «вкусны» диалоги! С какой любовью автор выписал детали костюмов своих героев! Какой щедрой кистью он изобразил собор Парижской Богоматери и светские постройки! Но зачем все эти экскурсы в историю французской архитектуры? Зачем превозносить романику и готику, зачем плеваться в Ренессанс? Ведь это литературное произведение, а не искусствоведческий трактат или диссертация по истории архитектуры. К сожалению, Пьер, это опять те места в романе, где большинство читателей «вышло покурить».

Можно сказать, что «градус художественности» в этом произведении очень непостоянен. Как температура у больного гриппом, он то нарастает, то понижается.

Более того, произведение время от времени меняет свою жанровую природу: то это роман, то неимоверно разросшаяся журнальная заметка, то искусствоведческая статья, то книга по истории Франции и т. д. Да, можно сказать, что это произведение — целая Вселенная, отдельные стороны которой видит и оценивает читатель. В ней много тем и коллизий: любовь и страсть, любовь и долг, любовь созидающая и любовь разрушающая, человек и власть, роль человека в истории государства, и проч. и проч.

Однако, думается, что такая «разбросанность» — не есть хорошо.

Кажется, автор сам уловил, что он порой теряет внимание читателя. Действие по ходу романа ускоряется. Но в попытке закончить на мажорной ноте (вернее — шумно, ярко, остро) писатель, на мой взгляд, погорячился. Я имею в виду знаменитую душераздирающую сцену, в которой стражники отрывают цыганку от матери и ведут её на казнь; цыганку вешают, несчастная затворница (она же — мать цыганки) умирает. Мне кажется, что здесь прямая апелляция к слезам читателя. Прямой, бесхитростный удар по психике почтенной публики в попытке вызвать ответные эмоции. Думается, что для высококлассного писателя это — дурной тон.

Да, Гренгуар, друг мой, я много могу говорить об этом романе. Несмотря на все названные «особенности», он хорош. Это старая добрая классика, которую должен знать каждый. В конце концов, ведь я пишу сейчас это письмо, Гренгуар? Значит, произведение поселилось во мне навсегда, чем-то зацепило.

И всё же кажется мне, что оно — уже история литературы. Да, по этому роману снимали и снимают кинофильмы, делают душераздирающие мюзиклы, в которых французские мужчины поют хриплыми голосами о страсти и любви. Но это происходит лишь в силу «вкусности», живописности, о которой я писал выше. Этот роман хорошо подходит для почтенной публики, особенно для скучающих домохозяек и почти идеально — для школьников старших классов.

Концовка его — тоже ещё один способ «выбить слезу» у дам и девиц. Я бы закончил эту книгу иначе. Возможно, это лишь потому, что я не — Виктор Гюго.

До встречи, дорогой Гренгуар. Уверен, что мы с тобой ещё увидимся. Хотя имена у тебя будут другие.

Vale!

Санкт-Петербург

Писателю А. П. Чехову

Здравствуйте, Антон Павлович!

Пожалуй, никто в русской литературе не писал так ярко и пронзительно об обывательщине, как Вы. И Вы совершенно правы: нет в жизни ничего страшнее власти быта над духовной жизнью человека.

Главная особенность обывательшины, основная суть, внутренний стержень — страх. Обыватель панически боится всего: смерти, потери здоровья, потери денег, остаться голодным, незнакомых людей, осуждения себе подобных («Что скажут люди?»), плохой погоды и т. д. и т. д. Он остерегается всего, что выходит за рамки его мира. Вернее, его понимания действительности.

Реальность мещанина именно из-за этого страха крайне скудна, бесцветна и однообразна. Однако, не сознавая этого, он боится её потерять, опасаясь любых изменений, пусть даже самых незначительных.

Страх формирует привычки.

Как правило, они связаны с удовлетворением низших потребностей. Поэтому обыватель всегда стремится есть в одно и то же время, пить одни и те же напитки, и, разумеется, говорить одни и те же слова. Всё должно быть знакомо.

Узость мира и крайнее невежество заставляют обывателя думать, что все люди на планете живут (или должны жить) именно так, как живёт он. Поэтому иное мнение воспринимается как неправильное и его адепт подвергается жёсткой обструкции (характерные обороты речи: «Вам пора устроить свою жизнь…», «Ребячество в ваши годы неуместно», «Надо жить как все» и другие перлы мещанского языка).

Только собственное мировоззрение имеет право на существование.

Что же это за мировоззрение? Помните, Антон Павлович, как когда-то писал Эмиль Золя? Это «политика порядочных людей» (обыватель считает себя порядочным человеком), той «сытой среды, всё существование которой ограничивается беспрерывным пищеварением». Их девиз: «Мы живём тихо, мирно… у нас одна забота — благополучно приплыть к тихой пристани». Их образ действий: «Так сиди лучше дома…; спи спокойно, ешь вдоволь, наживай деньги, наслаждайся тем, что у тебя чистая совесть… Отечество в тебе не нуждается!»

Мысль обывателя не поднимается выше цен на продукты, сюжетов из ток-шоу и местных новостей. Поэтому его мнение на другие темы формируют другие люди. Как любая другая функция организма без постоянной тренировки, мыслительная деятельность мещанина крайне слаба и невыразительна. Он лишь транслирует то, что твердят другие. Чаще всего — из телевизора. Обыватель — раб телевидения.

Любые попытки объяснить мещанину, что его сознанием бесстыдно манипулируют, наталкиваются на агрессию. Поэтому управлять им очень легко, чем и занимаются правительства всех стран, ибо обывательщина — явление интернациональное. Главное средство, мощные рычаги — страх и первичные инстинкты (см. выше). Именно поэтому из телевизора и несутся потоком новости и фильмы про убийства, болезни, драки, стихийные бедствия, внешних врагов и т. д. Со всем этим безобразием героически борется мудрое правительство. Как известно, враг будет разбит и победа будет за нами. Обыватель слушает и спит спокойно: его мир надёжно защищён.

Кто-то может сказать, что обывательщина выработана веками и народами, и таким образом неизбежна. Это своеобразный способ выжить в условиях суровой реальности. Так или иначе, большинство населения планеты — типичные обыватели. Забиться в норку и прятаться от холодного ветра — их любимое занятие. И, кроме того, даже люди, которых в большинстве случаев нельзя назвать мещанами (молодые художники, поэты, учёные), носят в себе скрытые наклонности к обывательщине.

Тогда напрашивается вопрос: есть ли средство против этой болезни? Безусловно.

Это — любая созидательная деятельность, связанная с напряжением мысли и творческих способностей; это использование каждой возможности расширить свои горизонты (например, книга, путешествие, новое знакомство); это — жёсткая дисциплина, постоянный контроль за своими мыслями и желаниями; и, в конце концов, это — любовь. Пожалуй, она — самое мощное «лекарство». Если, конечно, её рассматривать как средство, а не как цель.

Прощайте, Антон Павлович. Лучше сказать, до новой встречи на страницах Ваших книг.

Санкт-Петербург

Флорану

Добрый день, дорогой Флоран!

Когда я читал Вашу историю, в которую меня погрузил Эмиль Золя, меня не покидало сложное ощущение. Оно возникало одновременно от смехотворности и трагичности происходящего.

Книга Золя — вовсе не о революционере, как полагали советские литературоведы, всюду видевшие борьбу классов, социальное неравенство и происки жандармов. Это книга о простом, добром, честном человеке, ищущем справедливости, т.е. о Вас, Флоран. Вы — не революционер. Вы, скорее, романтик, поэт революции. Именно такие гибнут в её ходе, а её плодами пользуются другие, более хитрые, жестокие, «несгибаемые».

Поэтому Вы изначально были обречены на поражение в столкновении с внешними силами. А их было две: государство и обывательщина. Кстати, обычно они не только в романе Золя, но и в реальной жизни — союзники, что делает их почти непобедимыми. По словам одного персонажа, «я пользуюсь благоприятным моментом и поддерживаю правительство, которое даёт ход торговле. Если оно делает гадости, я знать этого не хочу…»

Государство, на протяжении веков имеющее дело с подобными Вам, Флоран, выработало тактику и методы борьбы. Оно играючи распознало и расправилось с Вами. К тому же Вы, Флоран, своим поведением только облегчили работу государственной машине. Господи, Флоран, ну какие вымпелы, значки, знамёна?! Революция с самого начала — дело скрытное и подлое, лишь потом, на завершающем этапе, она превращается в баррикады и битвы. А Вы подобно Дон Кихоту, с открытым забралом, ринулись в бой с ветряными мельницами. Это было глупо и бесперспективно.

Далее — мещанство, обывательщина. Эти лавочники и торговцы во все времена молятся на сильное государство, которое позволяет им богатеть. Во главе государства стоят, как правило, такие же лавочники, которые прекрасно знают ситуацию в экономике. И Вы думаете, чтоб они позволили Вам смести это всё? Ещё раз повторю, Ваши действия были глупы и бесперспективны.

Мне стало не обидно за Вас, Флоран, а смешно. Да, Флоран, в конце книги я уже смеялся над Вашими поступками. Вы стали какой-то карикатурой на революционера. Вас беспрерывно обманывали. Помните того «соратника», который одевался за Ваш счёт? На деньги, выдаваемые ему для поддержки сторонников в разных районах Парижа, он покупал себе туфли и галстуки.

Грустная ситуация, Флоран.

Особенно ярко это смотрелось на фоне пейзажей со всеми этими овощами, фруктами, рыбами, зеленью, сырами, мясными тушами, потоками крови, которыми меня изводил Эмиль Золя. Это просто французский Рубенс в литературе или один из тех фламандских живописцев XVII века, которые пичкали свои полотна изображениями трупов животных (кстати, Гюисманс так писал о стиле Золя: «Его монументальная и не знавшая этикета живопись по-восточному воспевала плоть — материю пульсирующую, живоносную, которая неистово плодится и открывает человеку, в чём смысл танца любви, удушья страсти, инстинктивных ласк, всех проявлений естества»).

Пожалуй, самый обаятельный персонаж этой книги — художник Клод Лантье. Честен, справедлив, умён, однако в отличие от Вас, Флоран, он не возводил воздушные замки разной планировки. И было заметно, что именно он ближе писателю, чем Вы (говорят, что прототипом Клода был Поль Сезанн).

В итоге книга Эмиля Золя — глубокое, «полифоническое» произведение — стала очередным свидетельством бесполезности любого сопротивления «маленького человека» внешним обстоятельствам. Не всем может нравиться её гиперреализм, точнее, последовательный натурализм, словно под увеличительным стеклом рассматривающий улицы французской столицы, однако от его правды не скрыться. При этом коллизии, о которых шла речь в книге, часты и во всех других уголках мира. Они вечны и даже порой скучны, но и от них никуда не деться.

Ce la vie.

Санкт-Петербург

Герцогу Жану дез Эссенту

Приветствую Вас, последний отпрыск некогда славного рода!

Полагаю, если бы Вы получили это письмо и прочитали на конверте имя отправителя, Вы бы приказали слуге немедленно выбросить послание. Почему? Потому что я — представитель той толпы, которую Вы так презираете, я — один из народа, к которому Вы относитесь с таким пренебрежением. Тем не менее, письмо я напишу, ибо чувствую потребность к этому.

Жизнь Ваша, уважаемый герцог, стала для меня уроком, суровым предостережением: стена, которой человек пытается отгородиться от людей, неизбежно становится тюремной.

Поначалу я Вам сочувствовал: глубокая начитанность (пусть и выборочная), осведомлённость в разных областях человеческой культуры выглядели для меня весьма привлекательно. Даже идею бежать от человечества я воспринял с удовлетворением, ибо временами и сам чувствую подобное. Биография, свойства характера, грубое окружение — вполне достаточные причины для эскапизма.

Но к чему же привели Ваше утончённое воспитание, Ваше образование, Ваша культура? Во-первых, к непробиваемому эгоизму, высокомерию, самовлюбленности, которые не только позволили Вам возвести самого себя на пьедестал, но и внушить себе презрение к окружающему миру. Складывалось ощущение, что Вы как будто и не человек вовсе, а машина для выражения собственного мнения (да-да, такого оригинального и такого отличного от мнений необразованной толпы). Я начинал опасаться, что от величайшей утончённости Ваших ощущений, вкусов и мнений Вы можете раствориться в воздухе и окончательно потерять физическую оболочку. Во-вторых, всё в Вашей жизни стало наоборот, с ног на голову: природа должна была подражать искусственным предметам, мужчина — становиться женщиной, поездка в Париж заменила путешествие в Лондон. Сплошной эрзац, в большинстве случаев совершенно не удовлетворительный.

Через приятие я пришёл к недоумению, а потом вдруг меня осенило, что Вы, герцог, — пародия на декадента рубежа веков, сухая выжимка, «концентрат» того, что наблюдал Гюисманс. Каталогизация пристрастий — лишь способ ярче охарактеризовать герцога Жана дез Эссента, т. е. Вас. Почти полное отсутствие сюжета в произведении только способствует этому — читатель не отвлекается на «внешние» действия, а погружается, как подводная лодка в синее море, во внутренний мир тридцатилетнего аристократа.

Книга, повторю, стала для меня уроком.

Не может человек обходиться без людей, если он хочет оставаться человеком. Не может в жизни кого-либо присутствовать только духовное начало. Материальное подобно якорю, который держит личность в реальности, не даёт взлететь над землёй, словно персонажи художника Шагала. Вы замечали, Жан, что превалирование умственной деятельности обращалось у Вас, в конце концов, в переливание из пустого в порожнее? Что стремление к разным формам наслаждения вело к пресыщению, отупению чувств, и со временем ничего, кроме отвращения, не вызывало? Человек сходит с ума, вращаясь мыслью и чувством только вокруг себя (точнее, внутри себя). Лишь деятельность для других людей даёт возможность ощутить жизнь гораздо глубже, чем позволяют Ваши методы и средства, кстати, далеко не всегда безопасные для этой самой жизни.

И другой урок для меня, пожалуй, самый важный: эстетика — вовсе не мать этики, как утверждал один известный русско-американский поэт. Прекрасно разбираясь в литературе, живописи, музыке, Вы, Жан, пытались сделать из ребёнка убийцу, подталкивали друга к неудачному браку, с наслаждением наблюдали за дерущимися крестьянскими детьми. Вообще люди, как кажется, занимали для Вас среднее положение между тараканами и пауками. И этому Вас научили прекрасные произведения искусства?

Кстати, Жан, легко смеяться над другими авторами, критиковать их, гордясь своим утончённым вкусом. Почему бы Вам не написать что-либо самому? Дело это не дворянское? Стало быть, Вы паразитировали на литературе и искусстве. Они подарили Вам столько счастливых минут, а Вы ничего не дали взамен.

И всё же, герцог дез Эссент, отчего же Ваша жизнь вызвала у меня жаркий отклик? Потому что я в чём-то похож на Вас. Но буду заканчивать свой опус, так как опасаюсь отвлечь Вас от латинских штудий.

Вердикт Гюисманса, как мне кажется, однозначен: 1. Назад, к людям! Нет жизни в башнях из слоновой кости; 2. Попробовать найти спасение в католической вере.

Желаю удачи!

Санкт-Петербург

Фачино Кане — итальянскому аристократу

Приветствую Вас, Марко Фачино Кане, князь Варезский!

Несмотря на то, что в последний период жизни Вы исполняли роль нищего кларнетиста, позвольте мне именовать Вас именем, данным при рождении.

Жизнь Ваша была бурной, полной приключений и страстей. Читая новеллу о Вашей жизни, я поначалу восхищался Вашей смелостью, темпераментом, даже Ваша страсть к золоту не внушала мне особой неприязни. Но потом, ближе к концу истории, всё изменилось.

Многие произведения литературы — зеркало, в которое смотрятся читатели. Чем лучше произведение, тем правдивее и яснее оно отражает читателя. Конечно, любое литературное произведение — это ещё и портрет писателя, но оно прекрасно умеет «разгадывать» и читателя.

Случайных книг не бывает, каждая приходит вовремя.

И новелла про Вас, Фачино, появилась в моей жизни тогда, когда большинство юношеских иллюзий улетучились словно дым. Раньше я бы с упоением погружался в Ваши приключения, события, наполненные до краёв прекрасными женщинами, смелыми врагами и подкупленными стражами. Но теперь я думаю: а что хорошего Вы сделали за свою жизнь, Фачино? Убили человека, ограбили Родину, вкушали плотские удовольствия, проиграли огромное состояние в карты, были подвержены «золотой лихорадке». Ведь Вы, при Ваших возможностях, могли быть меценатом, могли сами создавать литературные произведения, участвовать в государственных делах.

А что мы имеем в итоге? Смотри выше.

Молодой учёный, от лица которого Бальзак вёл повествование, сделал гораздо больше. Вы, Фачино, использовали жизнь, а он — служил ей. Поэтому теперь никакого пиетета перед Вашей смелостью, усиленно превозносимой Оноре де Бальзаком аристократичностью я не испытываю. Французский писатель несколько абзацев с придыханием повествовал о Вашем благородном облике, но что из этого? Павлин тоже выглядит благородно.

Вы изучили восточные языки, научились играть на музыкальных инструментах, — на что использовали Вы свои знания? Чтоб прочитать арабскую надпись на камне в тюремной камере? Играть на свадьбах нищих парижан?

Только жизнь, прожитая не для себя, может называться благородной, а скитаться по белому свету, транжиря украденные деньги, — это могут все, по крайней мере, сотни и тысячи людей. Сегодня тоже, кстати, известно много подобных случаев. Хотя в целях облагораживания обычного вора его бегству придают политический оттенок. Что это значит? Некий человек крадёт огромные деньги у сограждан (как и Вы, Фачино), убегает за границу, и там его на весь мир объявляют борцом с существующим на его Родине «режимом».

Какими же были Ваши последние мысли, Марко Фачино Кане, князь Варезский? Возвратиться в Венецию. Верно. Но для чего? На Родину, со слезами пасть ниц перед образами в соборе святого Марка? Нет, — забрать недоукраденные деньги.

Это вовсе не похвально и вовсе не благородно.

Санкт-Петербург

СТАТЬИ

О поэзии Льва Динцеса

(на материале венка сонетов «О том, что умерло»)

Крупный ученый-филолог А. Н. Андреев призывал не противопоставлять интерпретацию и научный анализ литературного текста, так как второй «вооружает» первую «методологией, терминологией, принципами подхода к художественному материалу». Предлагаемый ниже текст — именно такая интерпретация, обогащенная средствами и принципами научного анализа. Это то «произвольное фиксирование субъективных эстетических впечатлений, когда ценится не объективное познание закономерностей образования и функционирования художественного произведения, а оригинально выраженное собственное отношение к нему». Иными словами, изложенное ниже лишь частично относится к литературоведению как науке и представляет выражение «собственного отношения».

* * *

В «стилевой многоцветности и полифонизме», которые свойственны русской поэзии, не последнее место занимает творчество Льва Адольфовича Динцеса (1895–1948).

Л. А. Динцес родился в Вильно в семье врача, учился в Киеве, затем переехал в Ленинград. Здесь он работал в Государственной академии материальной культуры, Музее антропологии и этнографии, Русском музее. О последнем следует сказать особо. Лев Адольфович работал в нескольких отделах музея, был большим знатоком живописи и графики. Особенно важную роль Л. А. Динцес сыграл в истории отдела народного искусства. Он стал фактическим основателем этого музейного подразделения (в ту пору именовавшегося «Отдел народных художественных ремесел»). Это произошло в 1937 году. Ученый разрабатывал методы изучения и экспонирования произведений народного искусства, комплектовал собрание молодого отдела. До 1945 года (с перерывами, связанными с войной) он был его руководителем. Тем не менее, эта деятельность Л. А. Динцеса является лишь одной из граней его богатой личности. Другой стала поэзия.

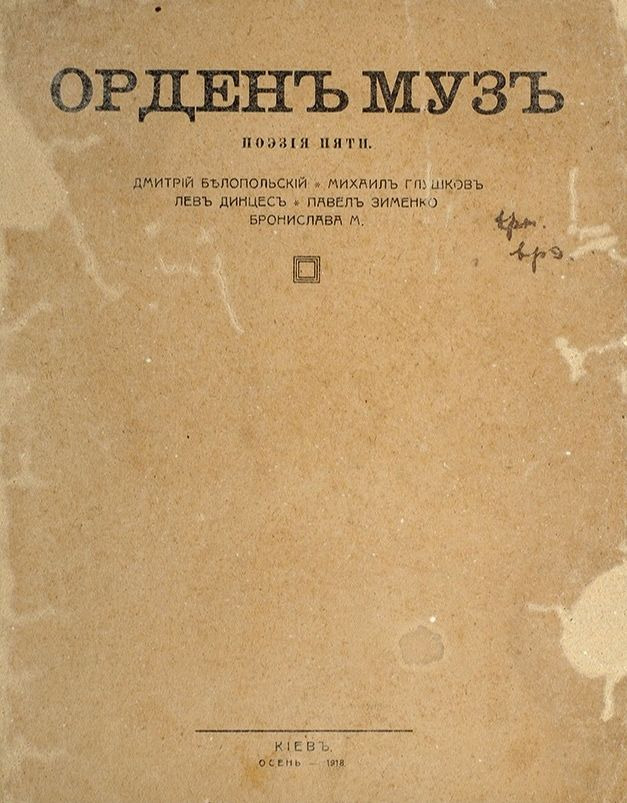

Дать краткую характеристику его художественного творчества целесообразно на примере венка сонетов «О том, что умерло». Он был опубликован в Киеве, в 1918 году, в коллективном сборнике «Поэзия пяти». Представляется, что именно это произведение наиболее полно воплощает особенности творческой манеры поэта.

Венок сонетов зародился в Италии в XIII веке. По сведениям Н. Н. Шульговского, итальянский поэт Фольгоре ди Сан-Джеминьяно считается изобретателем этой стихотворной формы. Строгие правила были выработаны в XV столетии в Тоскане, они были утверждены Сиенской Академией.

(Киев, 1918).

А. Б. Шишкин писал, что «русские сонетные венки — замечательный этап развития русского сонета и специфически русский вклад в европейскую сонетную традицию». В. Г. Подковырова отмечала, что «ни одна поэзия в мире не дает такого количества канонических венков сонетов». А А. П. Квятковский указывал на другое: он справедливо называл венок сонетов «весьма трудной поэтической формой, требующей от поэта исключительного мастерства». Самый ранний венок сонетов на русском языке — перевод «Сонетного венка» словенского поэта Франце Ксаверия Прешерна (1800–1849), который был сделан Ф. Е. Коршем и опубликован в 1889 году, в седьмом номере журнала «Русская мысль». Оригинальные венки русских сонетов впервые появились в 1909 году. Это «Венок сонетов» Вячеслава Иванова и «Corona Astralis» Максимилиана Волошина (по другим сведениям, первый русский венок сонетов написал в 1890 году малоизвестный поэт В. Е. Чешихин). Надо отметить, что именно Вячеслав Иванов стал в глазах современников создателем формы русского сонетного венка. Валерий Брюсов, также заинтересовавшийся этой поэтической формой, придал ей новое звучание. Постепенно к венку сонетов обратились и другие поэты. Петербургский сонетолог В. П. Тюкин писал, что «в 1911–1920 гг. было опубликовано 11 венков сонетов восьми авторов, причем в этой сложной форме пробовали себя не только признанные мастера, как К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин и Вяч. Иванов, но и малоизвестные поэты: А. Г. Архангельский, Ю. Б. Кричевский, Н. Оболенский и Н. Н. Шульговский».

Надо отметить, что Л. А. Динцес и его венок сонетов ни в этом списке, ни в солидном библиографическом указателе венков сонетов В. Г. Мелентьева не названы. Произведение Льва Адольфовича упомянуто в лишь в работе В. Г. Подковыровой, посвященной венку сонетов как одной из твердых форм русской поэзии 1889 — 1940 годов.

Произведение Л. А. Динцеса было написано в 1917 году. Оно построено по всем правилам поэтического искусства. «Венок» включает пятнадцать сонетов, связанных системой подхватов: начальный стих каждого следующего сонета повторяет конечный стих предыдущего; ключом венка является т.н. магистрал, который состоит из первых стихов четырнадцати сонетов. Стихи написаны точными, выверенными шестистопными ямбами с соблюдением правила альтернанса. Лев Адольфович строг в употреблении размера — в метрическом отношении нет ни одного промаха или недочета. Резкие анжамбеманы отсутствуют, количество случаев инверсии невелико — в этом смысле все традиционно и даже привычно.

Произведение Динцеса нельзя назвать чистой импровизацией. Венок сонетов «О том, что умерло» — не церковь, построенная за один день, а плод длительного поэтического труда, чреватого победами и поражениями.

Рифма, использованная в венке сонетов, отличается многообразием. Поэт легко сочетает простые виды рифм, например, глагольные («склониться» — «поклониться», «прости» — «сплести»), рифмы, объединяющие существительные одного числа и рода («снов» — «годов», «Завета» — «привета», «ночей» — «свечей»), банальные («чувства» — «искусства») с редкими. В качестве примера последних можно упомянуть «безличьи» — «Беатриче», «вербен» — «Шопен», «Данте» — «andante», «Ницца» — «поклониться», «печаль» — «Грааль» и другие. Автор использовал множество слов иностранного происхождения. Обычно это слова из арсенала европейской поэзии: «менестрели», «трувера», «баркаролы», «иммортели», «соната», «серенады», «инфанте», «виолины» и т. д. Освоение редкой рифмы произошло в русской поэзии в начале XX века, важную роль в этом процессе сыграл Валерий Брюсов. Стало быть, Л. А. Динцес использовал наработки своих недавних предшественников (тем более что, по мнению В. Г. Подковыровой, именно 1909 — 1916 годы — период расцвета символистского венка сонетов, время утверждения традиции и создания лучших образцов).

Во многих случаях формальные особенности поэзии Динцеса свидетельствуют о его глубокой начитанности в европейской литературе и зрелости как поэта, что еще более удивительно при учете его возраста (в 1917 году ему было 22 года). Небезынтересно отметить, что в своем произведении Динцес сравнивал себя с Данте, в то время как в венке сонетов Ф. Прешерны автор уподоблял себя Торквато Тассо. Эта явная параллель свидетельствует о том, что Лев Адольфович знал перевод Ф. Е. Корша.

Необходимо указать на музыкальность произведений Л. А. Динцеса: «Вы помните ту ночь?.. Печально пел рояль /Поэму траурных бетховенских страданий»; «И все же я люблю безмолвие ночей /За сказку мерную безрадостных томлений». Возможно, что эти стихи и им подобные исполнялись под аккомпанемент музыкального инструмента (не случайно в произведении неоднократно упоминаются рояль и арфа).

Содержание произведения Л. А. Динцеса простое. Поэт вспоминает прошедшую любовь, поскольку «обещал… /Для Урны Траурной когда-нибудь сплести/ Венок, овеянный мотивом вдохновенья». Он описывает события недавнего прошлого, используя многочисленные метафоры и иносказания (в т.ч. религиозные). Сюжет и мотивы венка сонетов Динцеса подобны другим произведениям. По словам А. Б. Шишкина: «Художественное действие многих венков… зачастую начинается на земле и продолжается на небесах, рассказывая самые основные, центральные моменты религиозной и исторической жизни мира».

В этом случае, кажется, будет уместна параллель с традиционным искусством. Как известно, свойства материала (дерева, металла, кости и проч.) непосредственно влияют на внешний вид произведений народных мастеров, определяют художественный стиль того или иного изделия. Применительно к стихам Льва Динцеса этим материалом стала русская поэзия Серебряного века. Особенно значительное воздействие на стиль рассматриваемого произведения оказало, вероятнее всего, творчество главы русских символистов Валерия Брюсова, в частности, его стихотворения из сборника «Tertia vigilia» (1900). Налицо не только общие темы, сюжеты, но и рифмы, например, «двери» — «Алигьери». Не менее — если не более — общих черт произведение Л. А. Динцеса имеет с более поздними сонетами Брюсова, написанными как подражание Петрарке («Сонет в духе Петрарки», «Сонет в манере Петрарки»). Особенно близким в этом ряду аналогий является венок сонетов Валерия Брюсова «Роковой ряд», опубликованный в 1918 году в сборнике «Скрижаль».

О путях проникновения воздействия В. Я. Брюсова можно сделать некоторые предположения. Не исключено, что под псевдонимом «Бронислава М.», которым подписалась одна из участниц сборника «Поэзия пяти», скрывалась никто иная как Бронислава Матвеевна Рунт (в замужестве — Погорелова) (1885 — 1983) — известная в свое время переводчица, писательница и редактор. Она приходилась родной сестрой жене Валерия Брюсова Иоанне Матвеевне Рунт (Брюсовой) и сотрудничала со знаменитым родственником. Некоторое время она даже была редактором журнала символистов «Весы». Поэтому неудивительно, что не только в стихах Льва Динцеса, но во всем сборнике «Поэзия пяти» просматривается сильное влияние поэзии символистов.

Некоторые строки Динцеса кажутся филологическим упражнением. Им свойственны манерность, холодность, не искренность чувства, риторичность. Возможно, это проявилось из-за желания поэта блеснуть техническим мастерством (вместо этого молодой автор допустил повторы: рубиновыми у него оказались не только костры, но и его собственная кровь; хрустальными — не только облака, но и переживания и т.д.). Можно указать, что и Валерия Брюсова упрекали за холодность, риторичность стихов, а также за излишнее внимание к форме ущерб содержанию.

Ситуации, описанные в произведении, приторно красивы и подчеркнуто романтичны. Явная подражательность венка сонетов в некоторых случаях ощущается едва ли не как пародия на стихи символистов.

Однако эпигонство не исключило множества находок и просто удачных мест в стихотворениях Льва Динцеса. Важно отметить, что в них множество строк, свидетельствующих о глубоком знакомстве автора не только с русской, но и с мировой литературой. Порой это приводит к «выплеску» знаний на «поверхность» (вероятнее всего, к неосознанному). Анализ этого, в некотором смысле, «долексического уровня» творчества Л. А. Динцеса может оказаться в будущем весьма плодотворным, ибо, по словам А. Н. Андреева, «художник силен не только сознанием, но и подсознанием», и далее: «Сложнейший симбиоз сознания, подсознания, психологии, а также способы передачи этого симбиоза порождают целостное художественное творение».

«О том, что умерло» — произведение-воспоминание, во многих отношениях его можно назвать итоговым, прежде всего в биографическом плане. Все описанное имело место в жизни автора. Венок сонетов является итоговым и в плане тематики. Произведение упрямо стремится к границам жанра: встречаются прекрасные пейзажи, бытовые и психологические зарисовки, яркие натюрморты. В этом — причина «живописности» произведения, его разнообразия. Но «О том, что умерло» — это еще и монолог, ибо в каждой ее строке ясно слышен голос автора, весьма богатой и темпераментной личности.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.