Бесплатный фрагмент - Друг мой Славка

Посвящается моему близкому другу детства Вячеславу Толчину

Автор выражает искреннюю признательность своему близкому другу юности — Черноусову Александру Леонидовичу, оказавшему неоценимую помощь при подготовке и издании этой книги

Дру́жба — отношения между людьми, основанные на взаимной привязанности, духовной близости, общности интересов и т. д. Дружбе присущи: личностный характер (в противоположность, например, деловым отношениям); добровольность и индивидуальная избирательность (в отличие от родства или солидарности, обусловленной принадлежностью к одной и той же группе); внутренняя близость, интимность (в отличие от простого приятельства); устойчивость.

Большая советская энциклопедия

ПРЕДИСЛОВИЕ

Последнее время стало модным вспоминать, а как оно было во времена великой страны, объединившей под своим началом более шестидесяти национальностей и одну шестую обитаемой территории планеты. СССР — это и сейчас звучит гордо, и лишь при одном упоминании данной аббревиатуры на ум приходят такие выдающиеся достижения, как Индустриализация, Победа, Атомная энергетика и Энергетика в целом, Космонавтика, Покорение Арктики и Антарктиды и многое, многое другое, чем можно по праву гордиться и чем мы, наследники великой страны, пользуемся и по сей день.

Предоставим историкам и политикам ломать копья и разбираться в том, что было в то время истиной, а что заблуждением. История подтверждает, что на объективную оценку тех или иных событий требуются даже не годы, а десятилетия. Мы же попытаемся вспомнить и представить светлые страницы безоблачного советского детства — времени, когда не было Интернета и Вай-фая, игровых приставок и двух сотен каналов на телевизоре. Думаю, что многие из моих сверстников согласятся, с тем, что нисколько не чувствуют себя ущербными, а во многом даже могут дать фору нынешнему поколению, в совершенстве владеющему информационными технологиями и всевозможными новинками электроники.

Да, это было чудесное время — сбитых, густо намазанных зелёнкой коленок; «Олимпиады-80», напоминания о которой долгие годы пестрели на футболках, кепках и сумках; прекрасных кинофильмов, на премьеры которых срывались всем классом с уроков; дворовых хоккейных команд, устраивавших баталии «на валенках» и многого другого, что порою заставляет задуматься: «А как же мы вообще тогда выжили?».

Надеюсь, что эта книга будет интересна для многих мальчишек и девчонок, которым интересно познавать окружающий мир в живую, а не через стекло монитора и для которых понятие «общение» обозначает не вялотекущую переписку в социальных сетях, а возню во дворе.

Повествование здесь пойдёт несколько отрывочно — без чёткого хронологического порядка. Главной задачей для себя я видел передать читателям наиболее яркие события того времени и рассказать про своего друга Славку, непосредственного их участника.

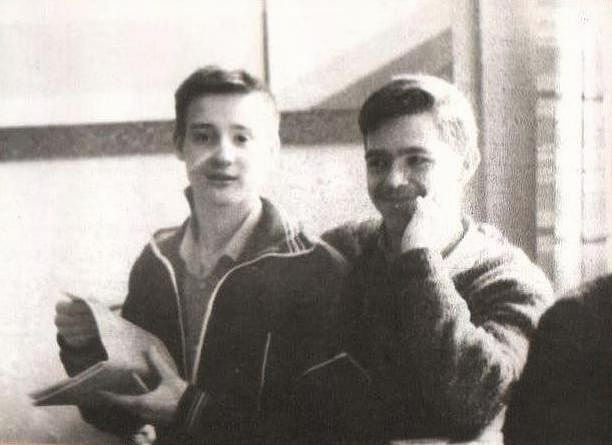

Славка и автор в период обучения в старших классах 1990—1991 г.

Глава 1. Знакомство

Я родился и вырос в Иркутске, а точнее в Иркутском Академгородке. На сегодняшний день разменял вперёд уже шестой десяток своих лет, но картины из детства по-прежнему встают перед глазами яркими красками.

Да, теперь я тоже отношусь к разряду тех людей, которые считают, что раньше небо было чище, а трава зеленее и, поверьте мне, это не пустые слова. Память поочерёдно подбрасывает заснятые на неё «фильмы», продолжительность которых постепенно увеличивается по мере удаления от исходной точки воспоминаний.

Яркое, яркое солнце, весёлые улыбающиеся люди, море цветов вокруг — вот моё самое первое осмысленное воспоминание. И я гордо стою на четвереньках в коляске, которую катит моя бабушка. Коляска тоже яркая — небесно-голубого цвета, и одеялко в коляске весёлое — светло зелёное, как весенняя трава. Вся жизнь как весёлый калейдоскоп, переливающийся самыми яркими и сочными красками. Все тебя любят, улыбаются и желают только самого хорошего!

Наконец-то я уже могу ходить. Ну, как ходить? Топать. На мне синий болоньевый комбинезон с меховой подкладкой, но вокруг уже осень, листья практически облетели и вокруг всё серо. На деревьях краснеют грозди ягод — боярышника, ранетки и рябины. Просить бесполезно — не дадут, потому что кака! Бабушка с кем-то заболталась и я, выбравшись из песочницы, глубоко разочарованный из-за запретных кака-ягод, ковыляю в направлении карусели, на которой кружатся ребята постарше. Как интересно! Что они там делают, и почему меня нет на этом крутящемся празднике жизни? Подход, попытка с ходу залезть на карусель, сумасшедший удар поручнем в нос и по зубам… Изображение пропало, нокаут!

Детский сад. Нестерпимо пахнет хлоркой и подгоревшим молоком. В раздевалке холодно. Длинные, крашеные синей краской лавки вдоль стен, кабинки с картинками и шершавые, белёные извёсткой стены. Мы немного опоздали, поэтому все дети уже в группе и, кроме нас с мамой в раздевалке никого нет. Ремешок на сандалике никак не хочет застёгиваться, а маме пора на работу. Хлопает входная дверь. Плач, переходящий в вой, крики злобной воспитательницы, голова под краном в туалете с диким количеством посадочных мест, как «автономных» — в виде металлических горшков с крышками, так и стационарных — с поручнями и грушевидными «дёргалками», свешивающимися с находящихся под потолком и вечно текущих сливных бачков.

Снова детский сад, но уже не осень, а начало зимы. Асфальт и газоны за окнами припорошены снегом, поздно светает и рано темнеет. Всё тот же запах, к которому примешиваются сезонные нотки кислой капусты. Оживлённый спор — кто выпьет больше стаканов кипячёного молока, при этом пенки выплёвывать категорически нельзя, иначе участник будет автоматически дисквалифицирован! На кону суперприз — ковбоец с отломанным пистолетом и без шляпы, но с ногами и руками. Вся группа замерла в ожидании. Из четырёх претендентов осталось только двое — я и низкорослый мальчик в коричневых шортах и жёлтой футболке. Я лидирую. Шестой стакан молока — Боже, какая гадость! Проклятая пенка попадает в горло так, что ни проглотить, ни выплюнуть. Судорожные сглатывания, паника и бббууу-эээ-эээ! Все шесть стаканов фонтаном вылетают на пол и на собравшихся вокруг. Плач, переходящий в вой, крики злобной воспитательницы, пытающейся прорваться в туалет, куда пришлось поспешно ретироваться во избежание расправы, и расшатанный шпингалет на вылезших шурупах — хрупкая надежда на спасение от вполне заслуженного возмездия.

Опять детский сад, середина зимы. На улице пахнет морозом и угольным дымом от котельных и ТЭЦ. Внутри всё тот же, уже родной запах хлорки, квашеной капусты и подгоревшего молока. Сегодня я на высоте — утром меня доставили на санках, и на прогулке можно вволю накататься с небольшой горки. Очередь страждущих, клянущихся в вечной дружбе и обещающих за «покататься» завалить завтра подарками — машинками-модельками, солдатиками и фантиками от жвачки «Ну погоди». Кто-то уже подсуетился и сунул мне в руку яблоко. Как король во главе свиты шествую к навесу с санками и колясками во дворе детского сада. Где же, где же мои саночки? Алюминиевые, с продольными цветными реечками и привязанной спереди бельевой верёвкой? Спёрли! Плач, переходящий в вой, крики злобной воспитательницы, пытающейся высморкать мне сопли во всё том же, так же ставшим уже родным туалете. Сопли не хотят вылетать под кран, зато надуваются причудливыми пузырями под носом, сдуваются, снова заползают в нос и опять раздуваются в пузыри.

На следующий день сижу дома — всё из-за того, что доорался на улице, ирод, и сорвал глотку. Проклятые сопли, так настойчиво вчера не хотевшие меня покидать, теперь бегут из носа ручьём, растекаются по подбородку и мешают дышать. Простуда. Какой же долгий этот день! Встал, умылся, пошёл завтракать. Бабушка, как безнадёжно больному, с утра пораньше напекла оладьев. Спрашивает — вкусно ли? А кто его знает — горло обложило, от таблеток сухость во рту. С таким же успехом можно вату жевать, всё одно вкуса не чувствуется… Поиграл. Скучно. Обед, снова таблетки и спать. Дневной сон, будь он неладен! Какой может быть сон, если нос не дышит и, кажется, температура полезла! И горло болит… А, раз болит горло, надо пить кипячёное молоко. С топлёным салом и сахаром. Гадость! Я с недавних пор кипячёное молоко вообще ненавижу, уж лучше двойную дозу рыбьего жира, там хотя бы пенок нет… И ещё градусник тебе пихают. Подмышку. Холодный. Пихают, ты дёргаешься от его холода, а тебя пугают, что там ртуть — разобьёшь и все погибнут, дом расселят и даже вещи не разрешат забрать! Почему? Потому что ртуть!

Встали, поиграли. Сегодня какие-то абсолютно скучные солдатики — не хотят играть и всё тут! И машинки ездить не хотят. А пистолеты стрелять отказываются! Книжку почитать? Тоже скучная книжка — не хочет читаться и картинки в ней неинтересные…

Вечер. Мама пришла с работы. О чём-то разговаривают с бабушкой:

— Ты сама это ему делай, я боюсь!

— А поможет?

— Себя вспомни, сколько раз лечили?

— Хорошо, ставь на плиту!

— А-а-а-а-а! Мамочки!

Последнее — это уже я. Дышать над картошкой! Для тех, кто «не в танке»: на плиту ставится кастрюля с картошкой, картошка с кожурой, т.е. «в мундире». Когда вода в кастрюле закипит, и картошка немного поварится, тебя наклоняют почти вплотную над кастрюлей, накрывают полотенцем и заставляют дышать картофельным паром.

Во время этой процедуры мне почему-то на ум всегда приходила старинная литография из большой книги по искусству, привезённой отцу в подарок из ГДР, где черти варят грешников в огромном котле. На литографии нарисован, видимо сильно накосячивший при жизни грешник, которого ярко красный чёрт с вилами толкает к котлу, чтобы через мгновение бросить в бурлящий кипяток. Чёрт хохочет, а грешник плачет.

Во время картофельных ингаляций я всегда ассоциировал себя именно с этим бедным грешником, который стоит на краю котла в какой-то грязной драной тряпке вместо трусов и от страха даже не может сопротивляться. А красный чёрт, ехидно улыбаясь, тыкает его в задницу огромными вилами. Но я ведь не грешник! Я ведь ещё совсем маленький! И грехов у меня ещё нет! Разве может считаться грехом то, что я неделю назад сломал у отца авторучку, которую ему откуда-то привезли в качестве презента и не сознался в этом? Или, разве это грех, что я слопал все конфеты из мешка, не дождавшись остальных? И уж точно не грех то, что отломал руки двум оловянным солдатикам — это была война, а она, как известно, без жертв не бывает… Но чёрт, в лице собственной мамы, настойчиво толкает меня в спину, наклоняет над бурлящей кастрюлей и, накрыв полотенцем заставляет дышать паром…

«Больничный» закончился. Дело движется к Новому году. Злобных воспитательниц теперь две — обе молодые, своих детей нет, а чужих просто ненавидят. Чуть что, вся группа сидит в раздевалке на всё тех же длинных синих лавках. Пятнадцать минут. Если кто-то заговорит или чихнёт, то таймер обнуляется и перезапускается на следующие пятнадцать минут. Нянечка, Нина Алексеевна, пытается за нас заступиться, но она не педагог, а всего лишь обслуживающий персонал, поэтому:

— Вы без образования, поэтому абсолютно незнакомы с современными методами воспитания!

и

— Вам слова никто не давал, мойте посуду молча!

Всё, что ей остаётся — это стоять в дверях, неодобрительно кивать головой в сторону двух «педагогов» и с жалостью смотреть на нас. Обед давно накрыт в группе на маленьких столиках. Вкусно пахнет свежим горячим какао, которое, остывая, покрывается пенками и, тем самым, превращается в ненавистное кипячёное молоко. Таймер переходит на последнюю минуту отсчёта. И в это время кто-то, не выдержав, что называется от души, раскатисто портит воздух. «Педагоги» как ошпаренные срываются со своих мест:

— Кто это сделал?

— Всем не двигаться! Ни с места!

— Будете сидеть ещё полчаса!

— Никакого обеда! Все наказаны!

На наше счастье в группу заглядывает заведующая детским садом. После короткого разбирательства «педагоги» посрамлены, а мы отправляемся обедать. Поскольку время упущено, то нам отменяют сончас и сразу же отправляют гулять на улицу, а потом отправляют в музыкальный зал хором разучивать новогодние песенки. На следующий день вместо двух молодых «педагогов» в группе появляется пожилая воспитательница и жизнь потихоньку начинает налаживаться.

Вот так я и начал ходить в детский сад. Схожу — поболею, снова схожу — снова поболею. А болел я в детстве часто, даже очень. Причём ещё и тяжело. Любая простуда сразу же переходила на лёгкие. Не вдохнуть, не выдохнуть. Сидеть сложно, лежать и вовсе невмоготу. Ещё и сопли, горло и температура. Беда, да и только.

За свои короткие выходы «в свет» мне даже не удалось познакомиться со всеми одногруппниками. Кого-то знал по имени, кого-то только в лицо, а с некоторыми и вовсе не был знаком.

Как-то утром, после зарядки и завтрака ко мне подошёл худенький мальчик. Шортики, футболка с медвежонком, тонкие как спички ножки, большие и почему-то грустные глаза:

— Здравствуй! Ты новенький?

— Нет, уже давно сюда хожу.

— А я тебя раньше не видел!

— Я болею часто, поэтому бывает, что меня оставляют дома.

— Я тоже часто болею…

Мальчик тяжело вздохнул и его глаза ещё больше погрустнели. Он стоял и молчал, но не уходил. Видимо что-то хотел сказать, но никак не решался.

— Меня Веня зовут, а тебя как?

— А я — Славка, Славка Толчин. Давай дружить!

— Давай!

— Ты что-нибудь знаешь про космос и космические корабли?

— Знаю. Про Гагарина знаю. Кино про космос видел и даже настоящих космонавтов, когда с мамой в Анапе были.

— Я тоже люблю космос, у меня дома много книжек с картинками про космические корабли и космонавтов. Давай построим космический корабль? Все отказываются, никто не соглашается. Мальчики девочкам домики для кукол строят, а со мной никто играть не хочет…

Славка снова тяжело вздохнул и с надеждой посмотрел на меня.

— Давай! Только ты показывай, как, а то я не умею.

— Ура! Пойдём скорее, пока все кубики не разобрали!

Он сразу встрепенулся и оживился, его грустные глаза как-то разом повеселели. Славка (теперь он был уже не просто худенький мальчик в шортиках, а Славка!) подвёл меня к стеллажу с игрушками. Возле стеллажа штабелем лежали большие деревянные кубики. Наверное, даже и не кубики, а кирпичи синего и красного цвета. Отдельно были сложены такие же деревянные пирамидки, конусы и шары.

Другие ребята уже деловито таскали «стройматериалы» в угол группы, где у девчонок был выгорожен кукольный уголок. Одна из них, кажется Настя, тощая, длинная, темноволосая и крикливая, руководила процессом строительства кукольного домика.

Мы выбрали место для будущего космического корабля и начали подносить материалы для его постройки.

— А ну сейчас же положите всё на место и идите помогать строить кукольный дом!

Это визгливо закричала на нас Настя. Вся остальная группа замерла и как-то недружелюбно посмотрела на нас. Я уже был готов сдаться, но тут Славка, выдержав паузу, сказал спокойным и уверенным голосом:

— А мы не хотим строить ваш дурацкий кукольный домик. Мы будем строить космический корабль. И вообще — кубики не ваши и не наши, они общие. Каждый может ими играть. Только отбирать их ни у кого нельзя и ломать.

Космический корабль мы всё-таки построили. Почти как настоящий, с креслами пилотов, блоком управления и ракетным двигателем. Корабль разместился напротив окна, в которое светило яркое солнце. Сидя в креслах мы смотрели прямо на него и представляли, что летим вперёд и только вперёд. В результате досмотрелись до того, что перед глазами поплыли тёмные пятна. Постепенно к нам с интересом стали подходить и проситься в игру другие мальчишки и даже девчонки. Из-за этого Настя несколько раз бегала жаловаться воспитательнице, что мы взяли её кубики и мешаем играть. Но никакой реакции на её ябедничество не последовало. А спустя несколько дней, когда Славка очередной раз заболел, она как-бы невзначай облила меня во время обеда супом. Женщина есть женщина, хоть и карликовая — ничего не поделаешь!

С моим новым товарищем мы оказались поразительно похожи друг на друга. Оба не любили, когда нам что-то навязывали. Имели схожие интересы и одинаковые увлечения. Даже болели, как я уже говорил, часто и одинаково. Постоянные простуды, кашель, сопли. Основная болезнь у нас была одна и та же — бронхиальная астма. Очень коварная болячка. Приходит ниоткуда, вцепляется в тебя и очень долго не отпускает. И, самое противное, не знаешь от чего она может к тебе заявиться попроведовать — побегал на улице, побыл в душном помещении или простыл. Всё. Гарантированно будет кризис. Сначала становится тяжело дышать. Потом появляется хрип. И венец всему — лёгкие надуваются при вдохе, а выдохнуть уже не можешь. Грудь рвёт на части, начинается удушье от нехватки кислорода, голова кружится до потери сознания. Ни лежать, ни сидеть, только стоять и пытаться продохнуть. И так, и днём, и ночью. Врагу не пожелаешь! Меня лечили парафином — снимали кризис. Мама закладывала в кастрюлю парафин, завёрнутый в марлю и ставила его на водяную баню. Потом, почти расплавленный — прикладывала мне на грудь и спину и туго перевязывала шерстяным шарфом. Горячо! Больно! А ничего не поделаешь, приходится терпеть, потому что уже никаких сил нет как дышать хочется.

Славкина мама работала в поликлинике, была медиком. У неё в плане лечения были свои ноу-хау, в основном лекарственного характера. Как-то отболев, Славка радостно подбежал ко мне и гордо доложил:

— А я болел!

— Знаю, я тоже!

— Ты любишь свекольный сок?

— Не знаю, я не пробовал. Вкусный?

— Ха-ха-ха, вкусный! Вообще не вкусный! Мама меня заставляла его пить каждый день, чтобы поправиться. Берёт свёклу и выжимает, а потом даёт мне в кружке, пить. А меня с него рвёт! Перестала давать только тогда, когда меня на кухне на обои вырвало!

А ещё у нас была аллергия, которая всегда переходила в ту же астму. Аллергия на всё: на пыль и пыльцу, на разворачивающиеся и опавшие листья, на лекарства, на яблоки, на шерсть и домашних животных. Сначала начинали чесаться глаза, потом отекали суставы, начинался насморк и чих, голова ехала, как на карусели. Короче, все «прелести» жизни в одном месте и в одно время.

Из-за аллергии Славке запрещали заводит домашних животных. Он мечтал о кошке или собаке, но было нельзя. У меня как раз ситуация была обратная — с нами постоянно жили и сейчас живут кошки и собаки. Правда, один раз родители всё-таки сжалились над Славкой, и отец принёс ему с работы настоящего живого ёжика. По дороге из детского сада мы заходили на него посмотреть. Ёжик смешно топал, с фырканьем пил молоко из блюдца, но трогать себя не давал, сразу же растопыривал все свои иголки и сворачивался клубком. Вскоре ёжик залёг в спячку на всю зиму, а весной Славкин отец отнёс его обратно на работу, в зооуголок.

Воспитательница, к которой бегала жаловаться Настя, по достоинству оценила наши со Славкой строительные способности. К седьмому ноября, для проведения утренника нам было поручено построить из кубиков крейсер «Аврора». Это был наш звёздный час. Слава богу, никто из нас не заболел, и мы проявили себя по максимуму. Все материалы были в нашем распоряжении. На столе лежала картинка с «Авророй», по которой воспитательница отслеживала сходство со строящимся кораблём. Остальные детсадовцы были заняты на вспомогательных работах и подносе материалов. В результате получилось очень похоже и достойно — большой трёхтрубный крейсер с высокими бортами, мачтами из швабр и даже пушкой на носу. К борту был приколот листок бумаги с надписью «Аврора». Вся группа репетировала песню «Что тебе снится крейсер „Аврора“»:

Дремлет притихший северный город,

Низкое небо над головой.

Что тебе снится крейсер Аврора

В час, когда утро встает над Невой?

Что тебе снится крейсер Аврора

В час, когда утро встает над Невой?

Может ты снова в тучах мохнатых

Вспышки орудий видишь вдали?

Или, как прежде, в черных бушлатах

Грозно шагают твои патрули?

Или, как прежде, в черных бушлатах

Грозно шагают твои патрули?..

Эту песню надо было исполнить на утреннике перед родителями, которым, бедным, накануне ещё и пришлось мастерить для нас матросские бескозырки. Помню, как отец сидел пол ночи — что-то вырезал из картона, клеил, чертил, рисовал, без конца курил и чертыхался. Ну, как помню — я в это время спал, но имею представление о происходившем по началу процесса, которое мне удалось застать. Зато утром у меня была почти как настоящая бескозырка! Белая, с чёрной ленточкой, опоясывавшей тулью и спускавшейся двумя своими концами до плеч. Спереди золотистой краской было крупно написано «Аврора», а на концах ленточки также золотисто переливались два якоря. Мама приготовила мне в садик матроску — с отложным полосатым воротником, неожиданно пригодившийся как нельзя кстати подарок тётки из Ленинграда.

Славка тоже был в бескозырке. Только с тюнингом — у него снизу дополнительно была приделана резинка от трусов, цеплявшаяся за подбородок, чтобы бескозырка не сваливалась с головы. Все остальные тоже были похожи на моряков, правда кто-то был в пилотке, кто-то ещё в каких-то военных головных уборах, но это видимо было неважно. Нас построили возле «крейсера». Нескольким человекам, в том числе и нам позволили подняться на его борт. Родители уселись на маленькие стульчики, которые были в группе. Смотрелось всё конечно смешно, особенно отцы. Огромные взрослые люди и — маленькие, детские, почти кукольные стульчики. Тем не менее мы все по очереди зачитали выученные стихи, а потом хором спели песню про «Аврору». Это был наш первый совместный успех, ещё на этапе только-только начавшегося знакомства.

С той поры мы проводили много времени вместе. Что-то мастерили, рисовали. На улице ковырялись в песочнице или строили снежные крепости.

В нашей группе не было отдельного помещения под спальню. К сон-часу стулья и столики сдвигались к стене, игрушки убирались. Затем все мыли руки и лицо и выстраивались в очередь к кладовке. Воспитатель или нянечка выдавали нам раскладушки и мешки с постелью. У каждого на мешке был отличительный знак — нашивка с каким-нибудь солнцем, котом или яблоком. У меня, к примеру, был снеговик. Такой же снеговик был нарисован на дверце кабинки для переодевания и на полке для всяких поделок, чтобы не перепутать с остальными. Честно говоря, не помню, что за картинка была у Славки, но, если раскладушки мы могли ставить рядом, то очень переживали, что его кабинка находится в другом ряду.

Сон час был самым нелюбимым мероприятием — возня с раскладушками, которые надо было выставить ровно, чтобы между рядами остались проходы. Вдобавок почему-то практически все откидные подголовники или задние опоры на раскладушках были неисправны. Только всё поставишь, застелешь, ляжешь, а тебя хлоп по лицу внезапно сложившимся подголовником или бац, и твои ноги на полу под дружный хохот окружающих. Да и как вообще можно спать, вернее не спать, а делать вид, что спишь при том, как много осталось недоделанных дел — что-то недолеплено, недособрано, недорисовано. Эх, знать бы тогда, как этого послеобеденного сон часа не будет хватать в дальнейшем, во взрослой жизни!

Ещё мы ненавидели колготки. Идиотская мода, когда на парней напяливают этот женский предмет одежды. Стандартный набор — колготки со спущенными носками, поверх шорты, на ногах сандалии с дубовыми застёжками и футболка. Но колготки — это что-то! Надевать их сплошное мучение. Пока одну ногу просунешь, пока другую, ещё натянуть надо равномерно. Резинка растягивается или лопается в самый неподходящий момент — то, что с таким трудом натягивалось, тут же сваливается до колен, следом и ты валяешься, запутавшись во всём этом и споткнувшись. А сколько из-за них было подмоченных репутаций и не сосчитать! Вот припёрло тебя, надо бежать в туалет. Добежал. Всего-то дел — спустить шорты, так нет же! Там ещё колготки… Ещё с ними надо путаться. Вот порою и не успевали. В кабинке, правда, всегда лежала запасная пара, как правило другого цвета, чтобы не перепутать при переодевании. Позднее через пытку колготками прошёл и мой сын. Он тоже ненавидел их всей душою. А вот у дочери они отторжения не вызывали. Видимо девчонки уже с детства на это запрограммированы.

Зато мы любили лепить из пластилина. Опять же не как все. И не аппликации, когда на картонке с заранее нарисованным воспитательницей силуэтом какого-нибудь цветка, необходимо было заполнить цветным пластилином его контур. А именно лепить, даже не лепить, скорее конструировать и строить. Конечно-же ракеты и космические корабли. С иллюминаторами, люками и маленькими человечками внутри. Снаружи с боков приделывались заполненные водой «топливные баки», а снизу опоры или ступоходы. К «кораблю» приделывалась нитка и он мог почти по-настоящему летать раскрученный с её помощью. Поэтому у нас всегда был праздник, когда воспитательница ставила таз с пластилином под кран с горячей водой, чтобы сделать его более мягким и податливым. Цветной почти всегда отдавали девчонкам — лепить цветочки, ну, а мы довольствовались уже бывшим в употреблении — перемешанным и какого-то непонятного, что-то напоминающего цвета. Да и пофиг — лепится, и ладно!

Ну, и, наконец прогулки. В этом отношении нам с садиком крупно повезло. Новый, по улучшенному проекту, он располагал отличным двором со множеством различных фигурок, строений и инсталляций. У каждой группы была своя веранда, где в хорошую погоду проводили занятия, а иногда даже устраивали сон-час. Песочницы, домики, спортивные уголки и всевозможные лазилки-прыгалки. Посреди всей этой роскоши стоял кирпичный домик, оштукатуренный и покрашенный в белый цвет. Там хранились самые настоящие богатства — игрушки для улицы. Это то, чем нельзя играть в группе: трехколёсные велосипеды, игрушечные автоматы ППШ, тележки, большущие грузовики и коляски для кукол. Зимой там же размещались лопатки для снега, лыжи и всевозможные формочки.

В девяностые годы наш детский сад закрыли. Детей стало гораздо меньше, чем в советское время, а содержать такие объекты стало очень дорого. Какое-то время здание стояло пустым, но, к счастью спустя какое-то время в нём открыли начальную школу. По стечению обстоятельств в эту школу ходили мои дочь и сын. А по ещё большему стечению — их классы располагались в помещениях где была наша со Славкой группа. Начальная — на первом этаже, а средняя и подготовительная — на втором.

Меня из садика обычно забирали отец и мама вдвоём, за Славкой всегда приходила мама. Темноволосая, как мне казалось, строгая и неразговорчивая женщина. Правда вскоре оказалось, что это совсем не так. Наши родители тоже довольно быстро познакомились, а потом выяснилось, что мы и вовсе живём в соседних дворах.

Постепенно мы стали заглядывать друг к другу в гости. Славка приходил ко мне повозиться с собакой — боксёрихой Ладой. Из-за аллергии и возможных осложнений он просил не рассказывать об этом его родителям. А ещё у меня был бинокль и старый фотоаппарат «Зоркий-С», который был отдан мне отцом на растерзание, потому что перестал снимать, а отремонтировать его никак не удавалось. Но все ручки-крутилки у него были на месте, поэтому возможность перематывания «плёнки» и «фотографирования» со щелчком оставалась.

Тогда в Академгородке ещё не успели построить длинную девятиэтажку внизу, микрорайон Солнечный только застраивался, а зрение было ещё совсем хорошее. Поэтому с балкона моей квартиры было очень хорошо видно плотину ГЭС, саму Ангару и даже аэропорт на противоположном её берегу, вернее не сам аэропорт, а стоящие на его границе шарообразные строения по шахматному выкрашенные в белую и красную клетку. А ещё хорошо были видны плывущие по Ангаре корабли и с гулом взлетающие в аэропорту самолёты.

Мы украдкой выползали на балкон и садились в засаду. Настоящие разведчики, которые просто обязаны засечь вражеский корабль или самолёт. Сначала цель разглядывалась в бинокль, а потом снималась на фотоаппарат. Затем всё это тщательно с помощью каракуль (писать-то ещё не умели) фиксировалось в журнале наблюдений. Журнал тоже был настоящий и, как мы считали, военный. Для этих целей мой отец отдал нам зелёную книжицу с надписью: «Полевой дневник». В нём, помимо клетчатых страниц был карман для записок, петля для карандаша и отдельная вкладка из листов кальки и миллиметровки. Так что можно было не только зафиксировать появление «врага», но и составить точную карту его месторасположения.

Фишкой Славкиной квартиры были чучела оленя и косули. Не в полный рост, конечно, но почти как настоящие. На одной стене висела голова оленя с огромными ветвистыми рогами, а напротив её — косули с маленькими рожками. Всякий раз я заходил туда как в музей. Такие экспонаты разглядывать было очень интересно и нисколько не надоедало.

А вот что у нас было общего, так это фанатичная чистота. Матери, напуганные нашими болячками, скоблили и оттирали всё, что было можно. И всё, что было нельзя, тоже скоблили и оттирали. По нескольку раз в неделю. Сейчас говорят, что такая, почти стерильная чистота, оказывается даже вредна. Иммунитет не вырабатывается, организм перестаёт защищаться и слабеет перед малейшим раздражителем. Но тогда чистота была залогом здоровья, без неё было никак. А с учётом того, что современных моющих средств не было и в помине, то давалась она нашим мамам ох как нелегко.

В то время Академгородок очень плотно застраивался, основной упор делался на жильё, поэтому специализированных строений было очень мало. Да, была пара-тройка магазинов, овощная палатка, с торца Дома Культуры (ДК) «Юбилейный» притулилась прачечная, но большинство остального соцкультбыта временно располагалось в квартирах на первых этажах жилых домов. Мой дом был несколько новее по проекту, поэтому там сразу же весь первый этаж был выделен под магазины, причём с отдельными входами: «Аптека», «Академкнига», «Ткани», «Одежда» и самый нами любимый — «Культтовары». В «Культтоварах» продавался полный набор детской мечты — настольные игры, фотоаппараты, лодки (резиновые и металлические), лодочные моторы, хоккейные клюшки, велосипеды, гири и гантели, а самое главное — мотоциклы. Продавщицы, которые работали в магазине были совсем не злые и разрешали нам посидеть на мотоцикле, естественно при условии, что обувь чистая и, чтобы не орать дурным голосом, изображая звук мотора и переключение передач. В такие минуты можно было бонусом представить себе, что впереди, вместо фары, смонтирован пулемёт и ты несёшься вперёд, героически и точно расстреливая фашистов.

Славкин дом был постарше, поэтому вход в подобные учреждения был прямо из подъезда. Непосредственно в его подъезде, на первом этаже располагалась телемастерская. Из-за этого на лестничной клетке постоянно пахло канифолью, кстати, достаточно приятно. Окна мастерской были слева от входа в подъезд, на одном из них стояла картонка с выгоревшей надписью: «Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры». И да, в то время это были единственные окна на которых стояли решётки. Решётки были выполнены в форме солнца, полукругом расположенного в левом нижнем углу и тянущегося в разные стороны своими лучами. Наверное, решётки стояли из-за того, что телевизоры и детали к ним в то время были очень дороги — на одну-две зарплаты не купишь, а если телевизор ещё и цветной (они тогда только-только начали появляться), весящий под семьдесят килограммов и в дорогом корпусе из ценных пород дерева, то и среднестатистической полугодовой, а то и больше, зарплаты было мало.

На всех остальных окнах решёток не было. Не было их даже на магазинах. Большие стеклянные витрины, в которых стояли одетые манекены и были разложены товары в «Промтоварном» и пирамиды консервных банок и трёхлитровых банок с соком в «Продуктовом». Даже жильцы первых этажей тогда не ставили решётки, а многие, уходя на работу оставляли окна настежь открытыми, чтобы квартира проветривалась.

Двери подъездов не запирались, домофонов не было, поэтому в подъезд всегда можно было спокойно зайти и подняться на нужный тебе этаж. К слову, не было и всякой шпаны, и бомжей, которые совсем скоро заполонили все подъезды, чердаки и подвалы и вынудили ставить решётки, замки и двери. А пока на Славкином подъезде стояла обычная дверь с пружиной. Если кто не помнит, то такие пружины ставились только на зимний период, а летом снимались слесарем из домоуправления — чтобы не стащили, и чтобы подъезд тоже проветривался. У Славки эта пружина была прибита наглухо, поэтому дверь и зимой, и летом тяжело открывалась и норовила поддать по заднице или затылку если зазеваешься на входе.

А вот в первом подъезде его дома была станция Скорой помощи. На небольшой площадке перед домом стояли «скорые» — сначала пучеглазые «Рафики» и двадцать первые «Волги» -универсалы, несколько позже — уже «Рафики» новой конструкции, такие же как начали работать на маршрутном такси за пятьдесят копеек от Центрального рынка до Академа и более современные универсалы на базе двадцать четвёртой «Волги».

Когда появлялся какой-то новый автомобиль, мы пытались рассмотреть, что у него творится в салоне. Задние стёкла у «скорых» были тонированы в белый цвет, но это ещё больше притягивало внимание к машинам. Когда в «скорую» поступал вызов, то из подъезда выходили врачи в белых халатах с чемоданчиками в руках и стетоскопами на шее. Мы разбегались в разные стороны, но потом снова разглядывали припаркованные машины.

Кстати, для тех, кто не помнит — помимо станции скорой помощи в следующем жилом доме, выходящим на Лермонтова, находились больница и поликлиника Академгородка. Позднее для них построили отдельные здания, а освободившиеся площади переоборудовали под малосемейное общежитие и библиотеку.

Глава 2. Двор

Что объединяло людей во времена, когда телевизор принимал всего два канала, а о таком понятии, как «Интернет» никто не имел никаких представлений? Правильно, двор! Дворы советских домов были своеобразными клубами по интересам. Где-то, обсуждая последние события в стране, шурша журналами, позвякивая вязальными спицами или погромыхивая шахматами, кучковались пенсионеры, все как один наряженные в дырчатые шляпы или белые платочки. Где-то, размышляя о международной политике, заботливо подстелив на лавочку газетку и разложив на ней пару сырков и ирисок «соображали» на троих мужики, при этом компания могла быть абсолютно разномастной и, без каких-либо ущемлений для всех участников, включала в себя слесаря из ЖЭКа, доктора наук и инженера-строителя. А где-то, обсуждая новые рецепты, качали колясками молодые мамаши. И то, и другое, и третье было сущим наказанием для уже более-менее взрослой и самостоятельной ребятни — шуметь нельзя, бегать тоже, а какие могут быть дворовые игры без бега и крика? Нам же в этом отношении просто сказочно повезло! Дом, в котором мы жили, был относительно новым, квартиры в нём распределялись среди научных работников –относительно молодой, работающей и занятой публики, поэтому двор практически целиком был в нашем распоряжении и без конкуренции со стороны трёх вышеперечисленных социальных групп.

Дом длинный, семиподъездный, построен по всем советским нормам и правилам, с детской площадкой, озеленением и чётко выдержанными расстояниями до соседних строений, поэтому двор был просто королевский! Кроме этого, машин было очень и очень мало, а асфальта — очень много. Поэтому для нас не существовало проблем с тем, где покататься на велике, попрыгать в классики или сыграть толпою в какую-нибудь игру. А игр было великое множество: футбол, выжигало, стопхалигало, «московские» прятки — да всего просто на перечислить!

Ещё во дворе была булочная. Пожалуй, самый любимый наш магазин. Там всегда вкусно пахло свежим хлебом. Именно свежим! Хлеб выкладывали на наклонные многоуровневые прилавки, сбоку которых обязательно была привязана двузубая вилка. Никаких полиэтиленовых пакетов — только обёрточная бумага или своя многоразовая сумка. Прежде чем выбрать булку хлеба или батон их обязательно надо было проверить на свежесть, потыкав вилкой. Если корочка хрустит, но прокалывается, а вилка не вязнет в мякише — хлеб свежий, можно брать. Самый вкусный хлеб — это сеянка. Большой, не то что нынешние, тёмно-золотистый кирпич Цена — шестнадцать копеек. Позднее хлеб подорожал и стал стоить уже двадцать копеек, а после введения при Горбачёве налога на добавленную стоимость — двадцать две.

Ну, а пока хлеб стоит шестнадцать копеек. Тебе дают двадцать, сдача — твоя. Плюс «заначка» — две копейки от прошлого похода в магазин и копейка, найденная на улице. Смешно от таких финансов? А вот вовсе нет! На такой капитал можно было приобрести бублик или рогалик — шесть или пять копеек соответственно. Или можно было взять две булочки на выбор — «школьных» (с посыпкой) или «свердловских» с изюмом.

Если хлебобулочное надоедало — можно было прогуляться до гастронома. Всего каких-то триста метров. И купить там фруктовое мороженое за шесть копеек — чаще всего лимонное. Нынешний «фруктовый лёд» даже в подмётки не годится тем бумажным стаканчикам с кисловатым содержимым, имеющим лёгкий привкус картона от упаковки.

Как-то раз, когда летним жарким вечером мы со Славкой зависали возле его подъезда, к нам подошёл солдат. В заломленной на затылок фуражке, погонами с буквами «СА» и значками на груди. В руках у солдата был букетик гвоздик и штук шесть стаканчиков лимонного мороженого.

— Пацаны, хотите мороженого?

— Хотим!

— Нате, берите. Берите всё.

— Не, нельзя. Мы Вас не знаем. Наругают нас за это.

— Вы что, думаете, я вас отравить хочу? Ну, парни, вы даёте! Берите, кому говорю, а то растает сейчас!

— Спасибо!

— Не за что! Лопайте!

Солдат поставил стаканчики с мороженым на лавку, грустно и внимательно посмотрел по сторонам, вздохнул, а потом выкинул букет в урну, с улыбкой подмигнул нам и ушёл. Сначала мы хотели выкинуть мороженое вслед за цветами. Тем более, что Славка вспомнил, как родители как-то вечером на кухне обсуждали маньяка (тогда, правда, такого слова не было), который раздаёт детям на улице отравленные конфеты. Но, справедливо решив, что мороженое — это не конфеты, всё-таки решили его попробовать. Оно и вправду уже сильно подтаяло. Видимо солдат кого-то долго ждал, но так и не дождался. Но всё равно было вкусно. Мы захомячили по три порции на брата — сначала поддевали из стаканчика деревянными палочками то что не растаяло, а потом допивали остальное. Вот так, зачастую и бывает — у кого-то драма, а у кого-то радость.

Ещё в булочной продавались всякие пряники, печенье и конфеты. Самыми популярными конфетами было разноцветное драже. Очень дешёвое и, как правило, дубовое. Драже можно было использовать в качестве патронов для рогаток и самострелов. Если такая пуля прилетала в лоб, то мало не казалось! Но это было редко, за неимением других боеприпасов, например, ранеток, рябины или зелёной черёмухи. А так эти шарики грызли, часто до мозолей сбивая себе нёбо.

Хлеб в булочную привозили рано, около шести утра. Как правило, две машины — одна с простым хлебом, другая со всякими булками и батонами. Машины, в простонародии «хлебовозки» представляли из себя ГАЗ-52 или ГАЗ-53 с тёмно-зелёной будкой, на которой большими буквами было написано «ХЛЕБ». Изнутри магазина открывалось окно и через него с грохотом выгружали полные лотки со свежим хлебом, а потом загружали пустые, после вчерашнего привоза.

Также в булочной работал Гена — Гена-Хлебник. Это был горбун, небольшого роста, не совсем хорошо разговаривавший. Гена зимой и летом ходил в одном и том-же длинном тёмно-синем рабочем халате. Он был и грузчиком, и чем-то вроде охранника в зале, и, видимо, ещё и ночным сторожем. Именно он рано утром разгружал «хлебовозки», выкладывал хлеб на прилавки, а потом чистил и складывал лотки для обратной отправки на хлебозавод.

Закончив с разгрузкой, Гена выходил на улицу через заднюю дверь булочной и вставал, раскинув руки в стороны. Тут же с соседних крыш к нему слетались голуби и воробьи. Гена удовлетворённо хмыкал и начинал кормить птиц хлебными крошками, которыми до отказа были набиты карманы его вечного всепогодного халата. Во время кормёжки Хлебник зорко следил, чтобы крошек хватило на всех. И, при необходимости, отгонял наиболее наглых едоков. Потом снова вставал раскинув руки и прикрывал глаза. Птицы, закончив свой обед не разлетались, а скучивались вокруг Гены, садились ему на плечи, раскинутые руки и прямо на голову. Счастливый он стоял так несколько минут, блаженно улыбаясь и радуясь жизни.

Потом Гена шёл в магазин и следил там за порядком. В основном приглядывал, чтобы шпана ничего не упёрла с прилавков, а такое не было редкостью. Правда нас, дворовых, Хлебник иногда баловал — делал вид, что отворачивается и смотрит куда-то в сторону, позволяя «тиснуть» полбулки сеянки или пару рогаликов. Справедливости ради, мы пользовались этим крайне редко, только после многочасового «забега» по двору и когда действительно были совсем без денег. Сдаётся мне, что у Гены не было семьи, а может быть даже и дома, и он жил в этой булочной, будучи по совместительству ещё и ночным сторожем.

По юности лет и своему скудоумию мы часто подшучивали над Геной-Хлебником. Он постоянно был предметом пренебрежительных насмешек, за что мне сейчас очень и очень стыдно. Самым невинным было постучать в окно для приёмки хлеба и убежать. Гена открывал окно, высовывал в него голову и что-то бормотал себе под нос. Это повторялось нескончаемое количество раз, до тех пор, пока горбун не выходил через заднюю дверь с метлой в руках и не пытался догнать малолетних идиотов. Иногда шутка принимала более жёсткий оборот — в открывшееся окно забрасывали наполненный водой из-под крана воздушный шарик. Придурки, что тут скажешь…

Позднее, повзрослев, мы со Славкой стали издавать свой самодельный журнал — «Альманах» про школу, учителей и одноклассников. Об этом я расскажу чуть позже. Ну, а в благодарность Гене-Хлебнику, мы сделали его одним из главных и, хочу заметить, положительных героев «Альманаха».

А ещё в булочной продавали чай. На прилавке постоянно лежал «Чай чёрный плиточный II сорт». Его не покупали даже в самые худшие времена. Максимум брали в поход, когда плитку ковыряли ножом и кидали отломившиеся куски в котелок над костром. Реже встречался «Чай грузинский. №36» в картонной коробке. Особым дефицитом он не был, но периодически из продажи исчезал. А вот настоящими хитами были «Цейлонский чай. Сорт высший» в маленьких бумажных кубиках и «Индийский чай» в коробках «со слоном». Коробки были такого же размера, как и у «Грузинского чая. №36», только другого цвета и с изображением индуса верхом на слоне с пиалой чая в вытянутой руке. Слон был одинаковый, а фон, на котором он был нарисован разным. Насколько помню, у упаковки чая было три оттенка — белый, жёлтый и оранжевый. Почему-то больше всего ценился индийский чай именно в оранжевой упаковке, хотя и другому были рады. Ну, а мне, как особому эстету, больше всего нравился Цейлонский чай.

Индийский и Цейлонский чаи были большой редкостью, поэтому даже в относительно стабильное время их отпуск в одни руки ограничивали. Привоз такого чая караулили и старались привлечь к покупке как можно больше родственников и знакомых. Караулить привоз было в общем-то несложно. Почему-то именно дефицитные сорта чая привозили только на конных подводах. Сейчас в такое верится с трудом, но тогда это было нормой. Со стороны улицы Лермонтова раздавался цокот копыт, затем подводы через дворы подъезжали к магазину. Как правило это происходило в обед, когда булочная закрывалась на перерыв (да, в советское время и в магазинах были перерывы на обед) и Гена начинал разгрузку товара. А в это время перед главным входом уже начинала выстраиваться очередь. Если все были дома, то в очередь вставали целыми семьями. В результате перед магазином собиралась приличная толпа.

Нам, пацанам, интереснее всего, конечно же были лошади. Извозчики сначала наиграно прогоняли нас прочь, но потом всё-таки разрешали погладить коней и подержаться за настоящие вожжи. Иногда Гена выносил нам по куску хлеба, чтобы мы дали его лошадям. Ну, и напоследок, мы выпрашивали по здоровенному листу фольги которой были выложены изнутри чайные ящики и считавшейся среди нас большой ценностью.

По сложившейся традиции во дворе верховодили старшие. Их было трое — братья Костя и Макс и Егор, он же Гога из пятого подъезда. «Старшаки» вели себя очень благородно. Мастерски придумывали различные игры, но при этом младших не «отпинывали», а наоборот всячески вовлекали в процесс.

Чего мы только не делали в то время! Проще сказать, чего действительно не делали. А так были и походы в лес «за дорогу», где всё было серьёзно — с дровами, кострами, котелками и настоящими супом и чаем. Зимой были снежные крепости. И не просто стенка из убранных дворником с тротуара плиток слежавшегося снега, а полноценные крепости с башнями, тоннелями и соединительными ходами. Сколько же раз прилетало защитникам этих крепостей в лоб или глаз ледышкой!

Со штабами тоже всё было не так просто. Как уже упоминалось, наш дом был построен по современному проекту, поэтому на первом этаже располагались различные магазины. В то время никто из них особо не заморачивался по поводу возврата тары. Ящики и коробки из-под товара выносились через заднюю дверь и складировались штабелем на выделенных каждому магазину площадках между жилыми подъездами и могли лежать там до бесконечности, пока не растащат. И растаскивали. Прежде всего взрослые — для разных бытовых нужд. Остальное разбирали мы — на топливо для походных костров и на строительство штабов. А штабы получались просто шикарные — в два или три этажа со множеством комнат, сторожевыми вышками и входами-выходами. Один штаб запомнился особо — его строили всем двором не меньше недели. Когда строительство закончилось, то в новом «здании» был сделан запас воды, продуктов и даже дворовой «кассы» — пригоршни медной мелочи на всякий пожарный случай.

Именно пожарный случай в результате и произошёл. В одну из летних ночей штаб облюбовала компания местных алкашей, которые, чтобы согреться, развели внутри костёр. Вроде никто не пострадал, но полыхнуло здорово. Приехали аж целых две «пожарки», которые к мерцающему пламени добавили свои синие мигалки. Всё потушили. От штаба и его запасов осталось большущее пепелище, а склады с ящиками возле магазинов обнесли металлической сеткой. За это нам всем особо прилетело от родителей и соседей — халявная тара закончилась.

Особое место занимала аптека. Обычная аптека тех лет, но место весьма и весьма притягательное.

Во-первых, там продавались аскорбинки и гематоген. Упаковка аскорбиновой кислоты в виде больших белых таблеток стоила всего шесть копеек и хватало её как раз на шестерых — каждому по две таблетки. Ревит — это такие жёлтые шарики в коричневом стеклянном пузырьке. Их было больше, но и стоили они дороже. Вдобавок они после приятной сладости наружной оболочки имели резко кислую середину и за это носили негласное название «косорыловка». Про гематоген, думаю, объяснять не стоит — крупные тёмно-бурые кубики, по вкусу что-то среднее между шоколадом и ириской.

Во-вторых, пиявки. Они стояли на аптечной стойке в больших стеклянных банках. Жуткие, увеличенные в несколько раз водой и стеклом, похожие на пришельцев с далёких, ещё не открытых планет. Кто-то говорил, что при приближении человека они могут выпрыгивать из банок и впиваться прямо в лицо, высасывая всю кровь. И если пострадавший не умирал от потери крови, то на всю жизнь оставался изуродованным. Кстати, фильм «Чужие» никто тогда ещё не видел и даже не знал, что такое могут снять. Ещё одна из легенд про пиявок — это то, что их можно наловить и сдать в туже аптеку, где тебе за них заплатят хорошие деньги. Однажды «старшаки» решили заработать и наловили трёхлитровую банку пиявок в протоке на Ангаре. В аптеке их никто не понял, денег не предложил, поэтому улов пришлось отпускать обратно в среду обитания.

В-третьих…, презервативы. Ну да — «Изделие №2». В серой бумажной упаковке с размытым розовым шрифтом. На них ходили смотреть. Смотрели в основном старшие, что-то обсуждая полушёпотом. Естественно глазели и мы, те, кто помладше. Выражаясь современными словами — это был типа, такой тренд, которому надо было всем следовать. А в остальном наши познания насчёт «резинок» заключались в том, что это на редкость полезная штука, которую почему-то не продают детям. Тем не менее периодически кто-нибудь как-то добывал эти штуки и приносил во двор. Их полезность заключалась в том, что «изделие» можно было надуть и оно становилось похожим на смешной воздушный шарик. Также, в отличие от того же шарика, если его надеть на кран, то в него входило ведро воды. Опять же, по сравнению с тем же шариком, получившаяся «капитошка» не лопалась, её втроём без опасения залить пол квартиры можно было дотащить и сбросить с балкона. Желательно с верхнего этажа.

Несмотря на заботу старших, дружбу и совместные интересы, у всего этого была одна не совсем хорошая сторона. Заключалась она в том, что в игру, да и вообще во двор не пускали чужаков. Членами общества двора считались лишь те, окна чьих домов в этот двор выходили. Хотя бы торцом или углом, а в идеале — всем фасадом, как наш «базовый» дом. Славке в этом отношении крупно не повезло. Его дом был совсем рядом, но от нашего двора закрыт ближе стоящими домами. Хоть бы одно окошко хоть как-то просматривалось с нашей территории! И в Славкином дворе была тоска — мы сами-то были ещё совсем мелкие, а остальной контингент детворы ещё меньше — сплошные «колясочники» или «бабушкины внуки». Несмотря на все мои неоднократные уговоры, пускать Славку в игру старшие наотрез отказывались — правила, они для всех правила, и, на то они и правила, чтобы их правильно выполнять. Пожалуйста, общайся с ним сколько хочешь, но в наш двор ему хода нет. Пусть балдеет у себя.

Однажды «старшаки» затеяли во дворе «хоккей», вернее особый его вид — безо льда и коньков. Смысл игры был прост. Сначала выбиралась ровная площадка, чаще всего кусок асфальта возле магазинов. Затем тщательно размечались и монтировались из четырёх ящиков или снежных глыб ворота. В слежавшемся снегу каблуками отмечалась середина игрового поля — для сбрасывания шайбы. Вот и всё — вперёд, в игру! Клюшки настоящие, шайба настоящая, только вместо коньков валенки и у вратарей в свободной от клюшки руке по крышке от ведра — для защиты от шайб.

Мы разделились на две команды, но деление по жребию произошло неравнозначно. В команде Макса и Кости оказалось на два человека больше. В команде Гоги оказались только я, которого сразу же определили на ворота, и ещё два пацана примерно моего же возраста. Первый тайм мы продули всухую. Макс или Костя блокировали Гогу, а остальные распихивая «мальков», выходили толпой на меня и, несмотря на сопротивление, силой запихивали прямо в ворота вместе с шайбой. Второй тайм тоже оказался не наш. Играли до трёх «просёров», поэтому перед всеми членами команды, особенно перед её капитаном Гогой, отчётливо замаячила перспектива ходить «чмом», пока не отыграешься.

На наше, да и на его счастье, в поле зрения неожиданно появился спешащий в булочную Славка. Гога выкрикнул заветное «Стоп игра!» и обратился к капитанам команды противника:

— Вы же в курсе, что нас меньше?

— В курсе, но так вышло по жребию!

— Но правила же не запрещают менять состав команды в ходе игры?

— Не запрещают, но как ты теперь его поменяешь?

— Я могу добавить двоих, чтобы уровнять с вами или вы убирайте двоих, чтобы выровняться с нами»

— Убирать мы никого не будем — команды определились по жребию. Если найдёшь кого, ха-ха, то пожалуйста, бери!

Гога повернулся в сторону Славки и крикнул ему:

— Эй, ты, как там тебя, иди сюда!

Славка пулей подбежал к нам. На его голове красовался кожаный лётчицкий шлем с защитой от возможных ударов на лбу и встроенными наушниками. Гога отвёл Славку в сторону, внимательно осмотрел, постучал ладонью по шлему и удовлетворённо сказал:

— То, что надо! В хоккей играть будешь?

— Буду!

— Тогда вот что. Видишь вон тех двух пацанов, которые побольше? Будешь путаться у них под ногами. Прямо падай перед ними, а они пусть падают об тебя, понял?

— Понял!

И игра началась, вернее продолжилась. Славка с разбегу раскатывался прямо на коленях и кидался под ноги Косте или Максу. Те чертыхались, падали, стучали Славку клюшками по заднице, но тому всё было нипочём. Он героически врывался прямо в середину команды противника и устраивал там свалку, падал на шайбу или закрывал обзор вратарю. В третьем тайме мы отыгрались. Отыгрались и в четвёртом, причём с хорошим счётом в нашу пользу. Гога проявил все свои таланты нападающего. Угроза быть «чмом» теперь остро нависла уже над Максом и Костей, которые тут же «слили» игру — сославшись на большой объём заданных уроков предложили нам товарищескую ничью и ушли домой. Славка уже собирался продолжить свой поход в булочную, как Гога окликнул его:

— Стой! Ты из какого дома будешь?

— Да вон из того, белого, за этим тёмным. Его не видно отсюда.

— Ты, это, приходи в наш двор. У нас тут интересно бывает. Ты же с Веней дружишь? Он тебя, если что позовёт!

Так неожиданно и славно Славка стал членом нашего дворового общества. Чему, конечно же, мы оба были очень рады.

Помимо понятия «наш двор» существовали и другие, более жёсткие понятия. Наверное, многие смотрели или хотя бы слышали сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Нечто подобное было и у нас. К счастью, в более мягкой форме. Старшие не раз рассказывали нам ужастики про «глазковских», «третьепоселковских» и «Ново-Ленинских». Так называли пацанов, проживающих в соответствующих районах:

— «глазковские» — в Глазково, оконечности Свердловского района. Расположенной ближе к старому мосту через Ангару;

— «третьепоселковские» — в районе так называемого Третьего посёлка ГЭС, со времён строительства которой, носящего дурную славу колонии-поселения;

— «Ново-Ленинские» — в относительно новом районе Ново-Ленино, в те годы бывшим чем-то вроде гетто, куда массово заселяли рабочих и всяких переселенцев.

Последние считались самыми отбитыми на голову. Периодически во дворе среди «старшаков» заходили разговоры на тему: «Что будем делать, когда „Ново-Ленинские“ всё-таки приедут?». Как говорится, сон в руку. Однажды это всё-таки случилось.

Началось всё с того, что кто-то из «наших» забрёл в Ново-Ленино. Не то, чтобы без спросу, но позволил себе там нагло разгуливать. Приехал, понимаешь, к родственникам в гости, но, вместо того чтобы сидеть у них в гостях и носа оттуда не высовывать, попёрся гулять на улицу. Вскоре «чужака» вычислили местные. До драки дело не дошло — «клиент» спрятался в ближайшем магазине и обратился за помощью к взрослым, но поведать кто он и откуда под нажимом всё-таки успел. Спустя какое-то время по адресу пребывания нарушителя чужих владений была направлена «чёрная метка» с требованиями его выдачи для расправы и присутствия при этом всех остальных в качестве урока.

У наших уже был опыт общения со шпаной, правда не такой масштабный. Так одно время к нам во двор повадился наведываться парень по прозвищу «крыса». Он подсаживался к самым мелким и зачем-то вызнавал кто и откуда, как зовут, с кем живут и т. д. Также «крыса» пасся возле магазинов и булочной, караулил разного рода мелюзгу, идущую за покупками без родителей и, наглым образом, выворачивал у них карманы. Делал он это естественно тогда, когда никого рядом не было и двор был пуст. Тем не менее, жалобы на произвол «крысы» поступали со всех сторон и «старшаки», которым всё это изрядно надоело, объявили «крысиную охоту». Результаты не заставили себя ждать.

Однажды вечером мы играли в «выжигало» возле задней стены булочной. Старших среди нас не было, присутствовал контингент возрастом «ниже среднего» и девчонки. Неожиданно из-за угла булочной появился «крыса» и, сплёвывая на асфальт подошёл к нам:

— Здарова! Чё делаете? Давайте с вами поиграю!

«Крыса» хотел сказать что-то ещё, как вдруг его оборвал голос Гоги:

— А ну проваливай отсюда! И чтобы мы тебя больше не видели!

Гога стоял на лестнице, ведущей от нашего дома к булочной и сжимал в руке большой кусок асфальта, который недавно раздолбили возле крайнего подъезда. Он и так был не по годам высокого роста, а на верху лестницы казался просто каким-то гигантом.

Крыса, будучи одного возраста с Гогой и неплохо его зная, видимо решил покуражиться:

— А то чё будет? Чё ты мне сделаешь? А, длинный — хрен ослиный?

Внезапно из-за спины Гоги выросли Костя и Макс с такими же кусками асфальта в руках:

— «Крыса»! Ты плохо слышишь? Вали отсюда! И больше не появляйся! Считаем до пяти!

— Мелкие, бегом сюда! Не стойте рядом с ним!

Почему считать будут именно до пяти, парни не уточнили, но «крыса» занервничал. Видимо почувствовав, что его сейчас будут бить, он попытался оправдаться, пятясь при этом назад:

— Я же только поиграть пришёл! Веня, скажи им! Я в игру просился!

Я даже опешил от того, что «крыса» назвал меня по имени. Видимо, не зря он тёрся возле мелких и выспрашивал всё обо всех. По нынешним временам это называется — наводчик…

— Веня, не разговаривай с ним, поднимайся наверх! Раз! Два! Три! Четыре! Пять!

Первые слова Гоги были адресованы ко мне, а после отсчёта он кинул в сторону «крысы» свой кусок асфальта. Кинул не прямо в него, а рядом, под ноги. Асфальт от удара разлетелся на мелкие куски, обрызгав ими «крысу» с ног до головы. Тот развернулся и спешно покинул двор. Больше «крыса» у нас не появлялся и возле магазинов не безобразничал. Несколько лет спустя я пару раз видел его в других районах Академгородка — сначала на мотоцикле, потом пьяным с какой-то девкой. Больше не встречал, правда, уже по окончании школы мелькнула информация, что «крысу» всё-таки посадили на реальный срок за грабежи и изнасилование.

Однако вернёмся к другим событиям, которые не на шутку взволновали и переполошили весь двор. Что же всё-таки делать, если Ново-Ленинские всё-таки приедут? А они приедут. Это не понты. Они передали «чёрную метку». А раз передали, то приедут обязательно, иначе их самих будут считать трепачами и уже не станут воспринимать всерьёз.

— Мелкие! Завтра на улицу ни шагу, особенно после обеда! Все сидите по домам — читаете книги, смотрите мультики! Костя, Макс — вам быть на месте, подумайте, кого мы можем позвать на помощь. Да! Родителям и соседям ни слова! Будем разбираться сами!

Это Гога взял на себя обязанности стратега и приступил к планированию операции. Нас никто не прогонял, поэтому мы были в курсе всех деталей.

Встречать гостей было решено на детской площадке — она на возвышенности и находится почти посередине двора, так что сразу будет видно с какой стороны появятся Ново-Ленинские. Приедут они на рейсовом автобусе, только неизвестно на какой остановке выйдут — на «Академгородке» или на «Школе». А наш дом как раз возле дороги, посередине между остановками.

Мелкие сидят по домам, но «виновник торжества» присутствует. Его никто не даст в обиду, но он должен сам подтвердить то, что на чужой территории не пакостил, а всего лишь приехал в гости к родственникам.

Также, поскольку наших мало, решено было пойти против установленных правил и позвать на помощь из соседних дворов Стасяна — он занимается борьбой и Никиту — он ещё выше Гоги.

В драку не лезть, будем пытаться договориться. Тем более никаких палок, камней и, упаси господь, ножей! Всё! Договорились и решили, а теперь расходимся!

Несмотря на запрет «мелкоте» появляться в этот день на улице, почти все относящиеся к этой категории обитатели двора, и даже девчонки, с утра заняли свои места. В том числе и мы со Славкой. Причём именно на детской площадке. Несколько часов прошли в томительном ожидании. К полудню публика рассосалась по домам. После обеда народу поубавилось, но всё равно хватало. Гога несколько раз безуспешно пытался разогнать нас по квартирам.

Вскоре подошли другие парни и они, окончательно вытурив нас с площадки начали готовиться к встрече. Из соседнего двора на крутом по тогдашним меркам «Салюте» подкатил Стасян. Велик был весь увешан катафотами, на причудливо выгнутом руле было приделано что-то вроде антенн и, самое главное, на крыле за задним колесом болтался самый настоящий брызговик от «Жигулей», а впереди стояла настоящая фара с «динамкой». Пришёл и долговязый Никита. Он спокойно сел на лавочку, достал из кармана только что купленный в булочной рогалик и меланхолично жуя погрузился в какие-то свои мысли. Мы, мелкие, притаились за кустами и тоже стали чего-то ждать, изредка переговариваясь шёпотом.

Кажется, что время вообще замедлило свой ход и остановилось. Задницы затекли от сидения на бордюре и уже очень сильно хотелось в туалет. Внезапно Гога соскочил со своего места и, продираясь через кусты как лось, подбежал к нам:

— А ну бегом, бегом! Быстро в подъезд! Говорил же, чтобы не высовывались! Получите у меня потом!

Он больно схватил меня за руку, Славку за воротник и поволок к ближайшему подъезду. Остальные побежали за нами. Краем глаза я успел заметить, что с дальнего угла дома со стороны остановки «Школа» в наш двор заходит компания «Ново-Ленинских».

Мы поднялись где-то на третий этаж и скучились у приоткрытого подъездного окна. Отсюда было очень хорошо видно и слышно происходящее. Все замерли и затаили дыхание.

«Ново-Ленинских» было человек восемь, может даже больше. На ходу они доставали из большой спортивной сумки какие-то палки или что-то вроде того, нагло и уверенно прямо через газон срезали путь к детской площадке и встали полукругом вокруг наших, которых было всего шесть человек, включая «виновника торжества».

— Пацаны, вы в курсе зачем мы пришли?

— Нет, не в курсе. Поясните.

— Вот он, без разрешения болтался по нашему району!

— Он не болтался, а был в гостях у родственников. Это не считается нарушением границ. Если бы у кого-то из вас здесь тётка жила, то мы бы даже наезжать не стали — приезжай, когда захочешь!

— А ты чего дерзкий такой? Тебе сказали, что шатался, значит шатался! Сейчас ему люлей отвесим и будем считать, что пока в расчёте. Если повторится, то огребёте все. Будете дёргаться, тоже огребёте.

— Только попробуй! Сам сейчас огребёшь!

Один из «Ново-Ленинских», самый наглый, замахнулся на сидевшего на карусели Стасяна палкой. Стасян молниеносно перехватил его руку и резко толкнул в грудь. Чужак пошатнулся и завалился прямо на своего подельника, стоявшего сзади. От неожиданности оба повалились на присыпанную мраморной крошкой землю.

— Ах ты, сука! Всё, хана вам всем!

«Ново-Ленинцы» наконец-то очухались и всей толпой навалились на наших. Завязалась самая настоящая драка. Чужаки были вооружены и их было больше, да и бойцов они видимо выбрали не самых слабых. Вот уже Гогу сшибли с ног, а Стасяна прижали к карусели. Костя с Максом держатся плечом к плечу. Никита изо всех сил пытается помочь Гоге.

Сцепился с кем-то из приезжих и «виновник торжества». Но силы явно были неравны.

Помощь пришла неожиданно и честно. Никаких договорённостей по этому поводу ни с кем не было, всё определила чистая случайность:

— А ну пошли отсюда! Я вам сейчас! Вы что творите! Пошли вон, кому говорят!

Из дальнего подъезда к месту драки нёсся воинственно размахивая загипсованной рукой Гогин старший брат — Рома, а из первого подъезда, практически одновременно, прямо в домашних тапочках с велосипедной цепью в руке выскочил Андрей.

И Рома, и Андрей были гораздо старше всех участников событий. Оба давно закончили школу, только Рома подрабатывал музыкантом в каком-то ресторане, а Андрей учился в институте. С нами они уже не общались, поскольку были уже взрослыми и состоявшимися людьми.

Рома и зимой, и летом ходил в джинсах клёш и «настоящей» ковбойской шляпе. Он никогда не расставался со своей гитарой, обклеенной со всех сторон наклейками и «переводками» — большей частью портретами каких-то зарубежных блондинистых тёток с накрашенными глазами и расписанной «импортными» надписями, из которых мы знали и могли прочитать только одну — «Beatles». К «Битлам» нас приучил Гога. Когда мы собирались у него, а старшего брата не было дома, Гога всегда с торжественным и загадочным лицом включал Ромин катушечник, который тот периодически вытаскивал на балкон и приобщал к «западным ценностям» весь двор:

— Тихо! Сейчас «Битлы» будут! Кто Ромке проболтается, что его «мафон» трогали — прибью!

Полноватый кучерявый Андрей тоже был незаурядной личность. Как и Рома со своими клёшами и «стетсоном», он и зимой, и летом не расставался со своим велосипедом. Надо сказать, что велик у него действительно был по тем временам дорогой и знатный. Спортивник олимпийской серии — «Старт-Шоссе» с эмблемой «Олимпиада-80» и кучей скоростей. Андрей ездил на нём везде — и в институт, и в магазин, и куда-то за город. Он был близорук и ходил в очках, которые, чтобы не спадали при изогнутой посадке за спортивным рулём — «бараном», были перевязаны на затылке резинкой. Всё своё свободное время Андрей опять же проводил только с велосипедом — перебирал его, что-то смазывал, подкручивал и настраивал. Вот и сейчас он, видимо, был занят этим же делом, поэтому и выскочил так быстро на улицу, увидев всё со своего балкона и впопыхах забыв оставить дома натягиваемую на звёздочки цепь.

Рома ворвался в самую толпу и начал налево и направо раздавать прямо по головам дерущихся своим гипсом. Пару недель назад он сломал руку, поэтому играть на своей гитаре не мог и маялся от скуки дома.

Андрей, спотыкаясь и подпрыгивая в своих тапках, воинственно размахивая над головой цепью, подоспел с противоположной стороны.

«Ново-Ленинские», потеряв превосходство в силе, начали пятиться назад, а потом и вовсе кинулись бежать по разные стороны нашего дома, видимо на разные остановки. Их никто не преследовал и больше «чёрных меток» мы не получали. Во всяком случае, я такого не припомню.

Ну, а потом была раздача люлей. Сначала от Ромы и Андрея выхватили «старшаки», прежде всего Гога. Аргумент был справедливый — нефиг ввязываться в драку, тем более со шпаной. Про такое надо сразу же говорить родителям или обращаться в милицию и добровольную народную дружину (ДНД), опорный пункт которой был недалеко от нас — с заднего хода Дома Культуры «Юбилейный», на площади Академгородка.

Потом от Гоги, Макса и Кости огребли «мелкие», прежде всего мы со Славкой. С этим аргументом тоже было сложно поспорить — говорят старшие идти домой, значит надо молча идти, а не путаться под ногами и мешать делать серьёзные дела.

Глава 3. Школа

Детский сад закончился для меня как-то очень быстро. Может быть потому, что часто болел и много пропускал. Может быть из-за того, что по малолетству ещё совсем не осознавал происходящее. Во всяком случае воспоминаний о садике у меня осталось совсем немного, как и фотографий того периода. Так — пара тройка групповых фото. Впереди сидят самые мелкие, сзади стоят те, кто покрупнее и более рослые, по середине — воспитатели и нянечки. На одном из выгоревших цветных фото Славке мною зачем-то пририсованы ручкой огромные уши, усы как у кота и здоровенный нос. Поругались, что ли, вот и разрисовал его как бог черепаху. А может от избытка дружеских чувств… Из-за чего — хоть убей, не помню!

Почему-то очень хорошо запомнился выпускной в детском саду. Не такой, конечно, как сейчас устраивают порою некоторые родители. Достаточно скромный, без кринолинов, смокингов и лимузинов — чай с эклерами из кулинарии с площади, слезами нянечки из-за того, что расстаёмся навсегда и маленькими памятными подарками — медалями с надписью «Первокласснику» и изображением открытой книги.

Потом было лето, пожалуй, первое такое хлопотливое в моей жизни. Надо было купить форму, портфель, сменную обувь и кучу всяких принадлежностей. Если с карандашами, линейками и ручками особых проблем не возникало — их дома всегда было навалом, то со всем остальным пришлось повозиться.

Портфель, вернее ранец, отец добыл в командировке. Коричневый, с лямками и двумя замками, с аж тремя отделами внутри, незабываемо пахнувший кожзаменителем. Ещё он тогда привёз мне стирательную резинку «Архитектор» — нещадно рвущий и комкающий бумагу невероятно здоровенный ярко зелёный кирпич, который невозможно было удержать в руке.

А вот с формой возникли проблемы. Если купить сейчас — всё это есть в магазинах, но не факт, что налезет в конце лета. А если покупать в конце лета — гарантированно налезет, но не факт, что ещё будет в магазинах. Поэтому мама выработала свою стратегию покупки — раз в полторы-две недели мы заходили в магазин «Одежда» на примерку школьной формы. Примерить и посмотреть — не торчат ли ноги из штанин и не расходятся ли на заднице брюки ещё недавно свободно болтавшегося размера. В конце концов форму всё-таки купили — тёмно-синюю (или фиолетовую?) куртку с дерматиновой эмблемой на рукаве и неприятно скрипящими об ткань при застёгивании алюминиевыми пуговицами и такого-же цвета брюки. Правда брюки мама договорилась взять от другого костюма — те, что шли в комплекте, оказались безнадёжно малы.

Обувь караулили примерно также, как и форму. Ходили, искали, мерили. В конце концов купили. Коричневые ботинки на шнурках, ужасно неудобные, на негнущихся, но зато цокающих как целый кавалерийский полк, подошвах. «Ничего, разносятся» — сказала тогда мама. Насколько я помню, ботинки эти так и не разносились — ступня выросла быстрее…

Родители несколько раз за лето ходили в школу, что-то узнавали, задерживались вечерами на каких-то собраниях. С их слов я понял, что всё очень плохо:

1. Меня распределили в класс «Г», а это не «А», не «Б» и даже не «В».

2. Класс очень плохо оборудован — ни шкафов, ни вешалки, одни парты и доска.

3. Учительница совсем молодая и неопытная, а класс у неё, хоть и «первый», но первый!

Хуже просто некуда. Мои дальнейшие перспективы в результате такой «учёбы» были не самыми радужными — в лучшем случае после какого-нибудь в ПТУ разнорабочим на стройку или грузчиком в магазин…

Тем не менее, первого сентября, в отутюженной форме, белой рубашке, с ранцем за плечами и букетом астр в руках я в сопровождении мамы прибыл в школу. Прибыл и тут же потерялся. Все абсолютно незнакомые, всё чужое. Огромная толпа школьников, родителей, учителей и просто зевак из соседних домов. Мы с мамой безуспешно искали какую-то табличку. Она тащила меня за руку через толпу, другой я прижимал к себе уже до изнеможения надоевшие астры. Внезапно мы нос к носу встретились со Славкиной мамой:

— О! Здравствуйте! И Вы здесь?!

— Да, тоже первоклассники!

— А в каком классе?

— «Г»! Найти только не можем, где они строятся…

— Так и мы тоже!

— А Славка где?

— Вон там — возле фонаря. Я его оставила, чтобы не потоптали. Сказала, чтобы ни на шаг не двигался и ждал.

В процессе разговора место «стоянки» нашего «Г» класса было найдено. Попутно выяснилось, что Славка этим летом часто болел, в связи с чем была высока вероятность, что он пойдёт в школу только на следующий год. Но он всё-таки выздоровел и в последний момент был зачислен в наш класс. Поэтому его и не было в списках, а его родители не ходили на собрания.

Ну, а потом было построение. Меня поставили рядом с какой-то девочкой с огромными бантами, которые постоянно лезли вне в лицо из-за того, что она не переставая крутила своей головой. Пускающих слезу родителей попросили отойти подальше. Затем, когда гомон маленько поутих, выступали какие-то тётки. Все хором что-то спели — слов из-за хриплого проигрывателя я не разобрал, поэтому просто открывал рот и что-то мычал себе под нос.

После торжественного построения и первого звонка было объявлено, что первоклассники вместе с выпускающимися в этом году десятиклассниками должны посадить деревья, а потом разойтись по классам — знакомиться с учителями. Я искал глазами Славку — где же он, наверное, мне лучше всего садить дерево вместе с ним? Я ведь никого здесь не знаю. Но Славку я так и не нашёл, зато ко мне подбежала соседская девочка, вернее уже девушка, Ульяна:

— Веня, это ты? Ты первоклассник уже?

— Да. Это я, я первоклассник…

— Пойдём скорее! Посадим яблоньку вместе! Я в этом году уже заканчиваю школу и буду поступать учиться дальше. Наверное, мне придётся уехать из Иркутска… а ты будешь расти, учиться и присматривать за нашим деревцем!

Мы вместе посадили тоненький кустик, полили его и подвязали к колышку. Ульяна достала откуда-то ручку и листок бумаги:

— Ты в каком классе? Первом…

— «Г»!

Она написала на листке — «Веня, 1 „Г“ и Ульяна, 10 „А“» и прикрепила его к колышку. Доучившись, Ульяна действительно поступила куда-то в институт в другом городе и уехала из Иркутска. Больше я её не видел. А наша яблонька действительно росла, становилась всё крепче и выше, пока её не спилили при строительстве нового здания школы.

Наша школа была практически новой. Её открыли в 1974 году, в год нашего рождения и, к тому времени как мы стали первоклассниками школе исполнилось семь лет. К сожалению, а может и к счастью, здание школы, в котором мы обучались, просуществовало сравнительно недолго для таких объектов. В 2016 году школа была закрыта из-за трещин в фундаменте и полностью демонтирована, а в 2018 году «перезапущена» уже в новом, современном здании, где появилось много того, что нам даже и не снилось: огромный спортзал, бассейн, душевые, планетарий…

Ну а если что, то мы так-то тоже учились в новой на то время школе. Ярко оранжевый кирпич и белоснежные панели. Огромная стена из стеклоблоков в спортзале. Здоровенный холл с полами из шлифованного мрамора. Пищеблок с запахами пирогов и булочек. Всё по высшему разряду.

Школа стояла на пустыре между так называемыми микрорайонами «А» и «Б» Академгородка. Это сейчас здесь чего только не понастроили — музыкальная школа, жилой комплекс, сквер с памятником, да и сама школа стала по площади раза в два-три больше, чем «наша» старая. А тогда был большой пустырь. Недалеко от школы стоял старый деревянный дом, который быстро сломали, были разбиты огороды и паслись коровы. Рядом со школой было несколько котлованов под здания поликлиники, больницы, общежития и будущего магазина «Три поросёнка». Естественно, все котлованы были исследованы и «обжиты» в первую очередь. Ещё немного побрюзжу про «сейчас» и «тогда» — «сейчас» бы всех, кого только можно, натянули на глобус за наличие открытых и лишь условно охраняемых котлованов прямо возле школы, а «тогда» всё было в открытом доступе, лазили там целыми толпами день за днём, и никто не пострадал.

Класс у нас подобрался неплохой и в целом дружный. Учительница тоже оказалась, хоть и молодая, но хорошая. Всегда спокойная, уравновешенная, Татьяна Олеговна никогда ни на кого не повышала голос. Да этого и не требовалось, все и так её беспрекословно слушались. Единственным за что она переживала были взаимоотношения с родителями, многие из которых были существенно старше начинающего педагога по возрасту. Здесь на помощь пришёл родительский комитет.

После первого же родительского собрания в родком выбрали Славкину маму и моего отца. На повторном голосовании, уже среди только членов родкома, его выбрали председателем, а Славкину маму заместителем. Неожиданно для самих себя мы со Славкой стали в классе одними из самых важных людей. И то правда — в век отсутствия мобильных телефонов и электронной почты всё общение между Татьяной Олеговной и родительским комитетом происходило в «ручном режиме», с помощью курьеров — меня и Славки. Мы постоянно таскали в своих ранцах записки, какие-то раздаточные материалы, книги, брошюры и всевозможные, необходимые для организации продуктивной работы класса, мелочи. Из минусов нашей должности было то, что ни в коем случае нельзя опаздывать и, тем более, болеть. Впрочем, оба мы жили недалеко от школы, поэтому добежать до неё всегда можно было за пару минут, а болеть нам и самим уже порядком надоело за время детского сада.

В начальных классах мне было очень легко и даже скучно учиться. Не хвастаясь, скажу, что я пошёл в школу имея очень хорошую подготовку. Это была заслуга моих родителей. Они, несмотря на всевозможные предупреждения и ужастики по типу «его придётся переучивать и калечить ему психику», научили меня читать, считать и писать печатными буквами. Поэтому долгое время я искренне негодовал по поводу того, как можно так тупить, пытаясь сосчитать приклеенные к доске липучкой картонные морковки или яблоки, и почему всех этих «одноклассников» не оставили ещё на пару лет в детском саду, а приняли в первоклассники? Славка тоже учился легко и хорошо. Ему труднее давалась математика, зато читал он гораздо лучше меня.

Утром мы встречались во дворе возле булочной и шли в школу. Я со своим коричневым ранцем и матерчатым мешком для сменки, сшитым моей мамой специально для школы. Славка в своём всепогодном лётчицком шлеме — предмете моей тихой зависти и с перекинутой через плечо настоящей армейской «планшеткой» — со специальными гнёздами для карандашей и приспособленной для ношения дневника целлулоидной подложкой под клапаном, где по определению должна была находиться карта военных действий. Однако с «планшеткой» Славка проходил недолго. Через несколько месяцев после начала учебного года его отправили на обследование в центр ортопедии, где поставили неутешительный диагноз — прогрессирующие сколиоз, кифоз и ещё какой-то «-оз». Врачи, вынеся неутешительный диагноз, внесли целую кучу запретов — спину всегда держать только прямо, спать только на жёстком, сидеть только в определённой позе, делать по часам специальную гимнастику и никаких сумок через плечо или нагрузок на одну сторону. Специальных ортопедических рюкзаков тогда не было ещё и в помине, поэтому Славке купили обычный дерматиновый ранец и вставили в прилегающий к спине карман кусок фанеры.

Первое время нам даже не ставили оценки. Это очень сильно травмировало. По фильмам мы знали, что в школе, тем кто хорошо учится, ставят «пять» и зовут «отличниками», а тем, кто ленится, выставляют «двойки» и называют «двоечниками». Конечно же «Отличником» быть всяко-разно лучше, чем «двоеШником», поэтому мы старались учиться изо всех сил. А вот здесь-то и крылась засада: учишь, учишь, стараешься, стараешься, а тебе в прописи, вместо заветной красненькой пятёрочки пишут синей ручкой слово «Молодец!». Правда, с восклицательным знаком, но что это может поменять? Грубая подделка, да и только! Спустя некоторое время оценки всё-таки начали ставить, но, почему-то пятёрки уж очень быстро обесценились, а вот двойки, наоборот, стали придавать уважение в глазах одноклассников…

Годы замелькали один за одним. Мы ещё не успевали привыкнуть к четвёртому классу, а уже переходили в пятый, шестой, седьмой… Надо сказать, что нам практически везло с учителями. С Татьяной Олеговной пришлось попрощаться после третьего класса. Да, раньше начальная школа была трёхлетней. В четвёртом классе нас подхватила Надежда Петровна — добрая и по-домашнему заботливая. Некоторые остряки сразу же стали называть её Петрушей, но у нас со Славкой язык на это не поворачивался. Хотя, в угоду читателям, такой персонаж присутствовал в нашем «Альманахе». Надежда Петровна сопровождала нас до восьмого класса включительно, после чего с прыжком через девятый класс нас приняла Галина Леонидовна. С нею у нас отношения сложились относительно — терпели друг друга на протяжении двух лет, хотя, сейчас, по прошествии времени, могу сказать, что считала она нас шпаной и хулиганьём далеко не во всём зря.