Бесплатный фрагмент - Достопамятная Игарка

О знаковых местах, наследии и традициях

ПРЕДИСЛОВИЕ

У каждого из нас есть не только родные города, посёлки, но и места в них. По количеству фотографий, которые мы храним, нетрудно понять, к чему прикипела наша душа больше. А в современном веке это легко определить и по социальным сетям. И уехавшие из Игарки, и живущие там поныне размещают фотографии дорогих сердцу памятных мест родного города. И мы, уже десятки раз видевшие фото пристани речного порта, отгрузки лесного экспорта на морские суда, передвижения в протоке речных катеров, яркой природы, увлекательной рыбалки, вновь и вновь с жадностью рассматриваем их. Уже и зданий многих нет, и лесопильно-перевалочный комбинат закрыт, и морские суда в протоку не заходят, а мы всё вглядываемся в это наше счастливое прошлое и понимаем, что это часть нас самих. И с этим уже никак не расстаться.

Вообще, игарчане это какой-то особый народ, даже разъехавшись, они поддерживают друг друга, поздравляют и соболезнуют, радуются за своих земляков и следят за тем, что происходит в далеком северном городе. Вспоминают школьных друзей и учителей, соседей, детсадовские будни, городские праздники, вылазки на природу, любуются рыбным уловом, северными грибами и ягодами. И это никому не надоедает. Редкое единение людей, которое присуще, пожалуй, только жителям маленьких северных поселений.

У меня родных сердцу городов три — тот, где родилась, на Северном Кавказе, Ленинград, где училась, и Игарка. Живу сейчас с родными в Костроме. Наблюдаю за всеми своими знакомыми в разных городах и весях, у них нет таких сообществ, которые объединены единой любовью к городу и его истории. Не вижу ничего подобного. Есть что-то особенное всё же в отношениях бывших северян. Многих вроде бы не очень хорошо знаю, но вглядываюсь в лица, и становится приятно — знакомые игарчане, встречалась где-то по делам, дети вместе в садик или школу ходили, а эти — в музей часто наведывались, кто-то по телевидению выступал.

Я не принадлежу к числу тех, кто любит обсуждать тему «несчастной» судьбы Игарки, перебирать здания, которые сгорели или были снесены, заламывать руки от скорби и причитать над городом, как над умершим. У каждого поселения, как и у человека, своя судьба и своё предназначение.

В нашем развитии есть периоды взлётов, успеха и падений, утраты достигнутого. У городов и посёлков жизнь напрямую связана с поведением человека, а его добрым и щедрым к окружающему пространству не назовёшь. Мы стремимся сделать комфортным в первую очередь только своё пребывание на земле, лишь немногие готовы поступиться личным благополучием во имя процветания города, посёлка.

Игарка окончательно утратила роль важного морского порта по отгрузке лесного экспорта в 90-е гг. прошлого столетия, хотя официально ликвидация Игарского лесопильно-перевалочного комбината прошла в 2002 г. В новом государстве в современном укладе капиталистических отношений экономисты страны объявили о том, что неэффективно использовать для торговли Северный морской путь.

Многие из нас далеки от понимания выкладок, которые делают люди, получившие специальное образование. И мне всегда кажется странным, почему «узкие» специалисты игнорируют опыты истории проведения Карских товарообменных экспедиций.

С 1924 г. по 1970 г. в Усть-Порт и Игарский морской порт за сибирским лесом приходили иностранные пароходы. И им это было нужно! И им это было выгодно! В данном случае я пользуюсь информацией не из случайных источников. Это, например, книга известного советского историка, исследователя Карских экспедиций М. И. Белова «История открытия и освоения Северного морского пути».

Из последних источников — основательно выполненная, аналитическая книга Г. П. Лапина «Летопись Игарского ЛПК за 80 лет» (2012 г., г. Красноярск) об отгрузке экспортных пиломатериалов в Игарском морском порту с 1929—2009 гг. Отмечу сразу, что труд ветерана экспортных навигаций Георгия Петровича Лапина, выпущенный поначалу собственными силами в виде рукописной книги, вышел в свет в 2019 г. уже как самостоятельное полноценное издание — «Эпоха лесного экспорта на Енисее».

С 1971 г. экспортный лес стали отправлять в заморские страны на советских теплоходах. И странное дело, никто не доказал на цифрах, что это было невыгодно государству. При этом развивался город, развивалась торговля, отечественный флот, авиация, высоко ценился сибирский лес. Да и Северный морской путь был востребован! Мы гордились им! Последнее стало очень важным в 50-е годы для страны, которая пережила Великую Отечественную войну и выявила в тот период свою слабость в морских просторах Арктики, где были оборудованы опорные пункты фашисткой Германии, куда свободно заходили немецкие крейсеры, подводные лодки, летал дирижабль «граф Цеппелин». Сейчас нет престижной торговли сибирским лесом, он вырубается бесконтрольно, распродаётся без ведома государства и сгорает ежегодно от пожаров в больших объёмах. Эти последствия, я думаю, ни один экономист на чашу весов не положил при проведении своих расчётов. Не нужно быть большим специалистом, чтобы не понимать, как примитивно выглядит нынешняя экономика современных менеджеров по освоению природных богатств Сибири на фоне советской, продуманной и выверенной, стыкующей чётко действия моряков, гидрографов, авиаторов, речников, поставщиков сырья и уже распиленного леса, ну и конечно, тех, кто отгружал лес в Игарке на морские теплоходы. Как слаженно работал этот чёткий механизм! Одна из книг Г. П. Лапина и К. Г. Невенкина «Лесной экспорт с Енисея» (Красноярское книжное издательство, 1975 г.) являлась «практическим пособием для всех работников лесоэкспортных предприятий», в ней в деталях показан весь сложный технологический процесс, в котором участвовали различные отрасли.

Председатель АО «Комсевморпуть» Б. В. Лавров, лично отвечавший за строительство Игарки, писал в журнале «Техника молодежи» (№12 за 1935 г.), что Игарка станет Сибирским Архангельском. Ведь она «соединяет Сибирь с Карским морем. Благодаря Карскому морю Енисей течёт на тысячи миль дальше того, чем природа намеревалась это сделать. Енисей течёт в Балтийское море до Ленинграда, до Гамбурга, до Антверпена, до Роттердама, до Лондона, до Нью Йорка».

В 1929 году Северным морским путём в Игарку прибыл немецкий писатель Отто Геллер, который вскоре выпустил книгу «Сибирь — другая Америка». Это первая книга об Игарке. И в ней есть очень важные строки: «Порт Игарка — это город великих надежд миллионов людей. Со строительством города начинается новый этап в развитии сибирского Севера. Сооружение порта было основной задачей движения судов по Карскому морю в последние годы. Плавание по Ледовитому океану не является больше проблемой». Это было целью, главной идеей, которая объединила множество людей, поверивших в то, что в героическом освоении Арктики состоит смысл не только их жизни, но и всей страны. Книги об Игарке — особый разговор. Этому посвящена отдельная глава. Самым сильным впечатлением последних лет стало для меня изучение не переведённых до сих пор книг Питера Смолки «Сорок тысяч против Арктики» и Рут Грубер «Я побывала в Советской Арктике».

Уже нет многих памятных зданий, улиц. Но игарчане вспоминают то, что любили и любят до сих пор. Свой дом, подъезд, двор, завалинку, школу, берег Енисея, балок, лодку, дорогу в лес. Многим дороги контуры города, которые мы привыкли видеть из окна самолета. И, бесспорно, все помнят необычный окрас северного солнца, которое ненадолго появляется в период полярной ночи, обломки льда в период ледохода. Такое действительно увидишь только в арктической зоне!

Людям привычны перемены. Их не избежать. Они радуют нас и огорчают. В отличие от людей у родных нам городов и сёл переломные события происходят не так часто, да и сам срок их проживания растянут во времени на десятки и даже сотни лет. Он не имеет чётких границ, даты рождения обычно бывают весьма условными и даже вызывающими споры, без числа и месяца, у них нет понятия старения, в зрелом возрасте они могут выглядеть значительно лучше, чем в молодом. Но что удивительно, у них всегда есть биография, история, легенды, знаковые места, которые для проживающих в них людей очень важны.

Я не из числа коренных игарчан. Приехала сюда в 1979 году вместе с супругом А. И. Тощевым по распределению как молодой специалист. Работала сначала на телевидении и радио, а потом 20 лет посвятила Игарскому Музею вечной мерзлоты. Сохранение исторического, культурного и природного наследия стало для меня делом жизни. Причем, занималась я не только развитием музейного комплекса. Все, что накапливается в собранных музеем фондах, тесно связано с историей самого города, его застройки, появления зданий, улиц, памятников, с жизнью людей, их влиянием на судьбу города. Фиксация дат и событий, поиск документов и очевидцев, дело нехитрое. Если заниматься этим без интереса и участия. Когда погружаешься в какую-то историю или изучение значимого факта, явления, всегда стоишь перед выбором: просто констатируешь его или растворяешься в нём, пытаешься вернуться к этому вновь и вновь, чтобы не пропустить детали, то, что многим кажется мелочами.

За 20 лет работы директором музея я с интересом познакомилась не только со старожилами города, его летописцами, но и, конечно, с разными источниками информации. Начинала работу в музее с изучения истории объекта №503 ГУЛАГа по той причине, что о строительстве железной дороги Салехард-Игарка все что-то слышали, но документов в городе практически не было. Архивы в Игарке часто горели, их уничтожали, мы порой находили документы в случайных местах и даже на свалке. По распоряжению президента РФ Б. Н. Ельцина от 15.03.1999 г. №57-рп был выделен мне, как автору, грант «на осуществление проекта «История «Мертвой дороги». Шаг за шагом мы с сотрудниками музея изучали эту тему. Но постепенно осваивались и другие направления, в том числе, по истории появления памятников Игарки. В 2011 году мною была написана историческая справка о памятных и достопримечательных местах города и размещена на сайте Музея вечной мерзлоты.

Многие ошибочно полагают, что состояние памятников в городе отслеживает музей. Это не так. Ни по закону о музеях, ни по Уставу это учреждение не занимается контролем за тем, в каком состоянии находятся исторические артефакты в городской среде. Но так выходит в жизни, что только сотрудники музея знают о них всё, пишут исторические справки, интересуются современным состоянием. И если раньше они могли напрямую обратиться в центр охраны памятников, где работали специалисты, неравнодушные к сохранению достопримечательностей, то теперь в регионах всё передано исполнительным властям. Достучаться в эти двери трудно. Это органы, которые больше занимаются вопросами материального благополучия, нежели духовного. На мой взгляд, именно по этой причине мы наблюдаем в поселениях запущенность памятников, а взамен объектов культуры, имеющих художественную и духовную ценность, получаем мелкие скульптуры, грубовато исполненные доски или объекты непонятного происхождения, вроде бы милые сердцу, но такие нелепые и не гармонирующие с окружением и памятью людей. Заброшенность памятников и редкое упоминание в прессе, неиспользование в проведении мероприятий приводит к обесцениванию самой идеи, люди просто забывают, в связи с чем установлены, каким образом, когда, и даже начинают придумывать свои легенды.

К 90-летию города мне показалось интересным вернуться к этой теме. Памятники — это, безусловно, важная составляющая истории. Но есть в ней и более близкие каждому человеку понятия — достопамятные места, явления, даже книги о городе. Мы любим их, помним, обращаемся памятью к ним и не хотим, чтобы новые поколения забывали их, несмотря на то что город потерял былое величие.

Достопамятный — устаревшее слово, но какое точное, благозвучное и красивое. Им пользовались А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой. Оно означает — замечательный, достойный сохранения в памяти. Именно о таком и пойдет речь в книге.

Одним из важных источников изображений для меня стал Фотоальбом, подготовленный в 1966 г. учеными Игарской научно-исследовательской мерзлотной станции (ИНИМС) А. М. Пчелинцевым и Н. Е. Федотовым.

В нём собраны фотографии всех зданий и улиц Игарки с указанием даты строительства, типа и состояния фундаментов. Это самодельное издание мерзлотной станции (по сути, «ручная» книга) имело небольшой тираж, но у многих игарчан оно было на руках. Его предлагали музею обычные жители города, непонятно как раздобывшие альбом. А в Доме культуры ЛПК после закрытия обнаружилось большое количество коробок с фотографиями для этого альбома, не сомневаюсь, что сохранил их П. А. Евдокимов, бывший коллектор ИНИМС, в ДК ЛПК он занимался в последние годы своей жизни комнатой боевой и трудовой славы, именно здесь и собирал краеведческие материалы. Выбросить лишние фотографии, видимо, рука не поднималась. Многие снимки из этой «ручной книги» позже тиражировались в подарочных фотоальбомах о городе.

С большим доверием отношусь к тем источникам информации, которые имеют документальную основу — детальные описания, автора. В этом смысле, конечно, всегда высоко ценила информацию учёных-мерзлотоведов, в их отчётах, кроме научной информации, всегда находится точная историческая часть.

Приведу такой пример. В отчёте ИНИМС о работе за период 1936—1937 гг., изданном в 1938 г., при описании состояния зданий даётся информация о том, когда оно построено, в каком находится состоянии. Именно благодаря таким источникам можно восстановить историю их появления.

Бесконечно благодарна судьбе за то, что моим наставником в изучении исторических корней Игарки был Леопольд Антонович Барановский, передавший не только много информации по этой теме, но и прививший любовь к созданию чего-то нового. Знакомство с его личным архивом позволило лучше ориентироваться в краеведении. В моей жизни было много встреч с замечательными людьми, в их числе был автор книги «Мы из Игарки» Б. Н. Иванов, который занимался фотографией и о каждом снимке мог поведать всё в деталях. Он привёз в город сразу несколько коллекций личных фотографий и вручал их на память. И, конечно, в книге используется личный архив моего супруга А. И. Тощева, который изучал историю города в течение 37 лет, анализировал наследие многих краеведов, исследователей, фотолетописи бывших игарчан. Его заслугой стало восстановление забытых имен, формирование базы иллюстраций по памятным местам Игарки. В последние годы он занимался обработкой данных, поступивших от В. Н. Федотова, сына Н. Е. Федотова, научного сотрудника ИНИМС, оставившего большую коллекцию фотографий по Игарке, мерзлотной станции. На обложке используется фотография Торгового (Речного) порта Игарки из архива семьи Григориади.

Игарка памятна и множеством историй о талантливых людях, открывателях, героических личностях, творческих легендах, одержимых патриотах. Но об этом нужно говорить отдельно…

ГЛАВА I. ЦЕНТР ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И ПАМЯТИ

Самым достопамятным для меня в Игарке остается музей — от уникальной подземной части в вечномерзлых грунтах до экспозиций по истории города, коллекций предметов, хранящихся в запасниках, деревянных зданий по улицам Большого Театра и Карла Маркса. И, конечно, сам исторический центр старой части города, где было не только основное производство и отгрузка пиломатериалов, но и развитие науки, формирование традиций деревянного зодчества, закладка исторических и культурных традиций.

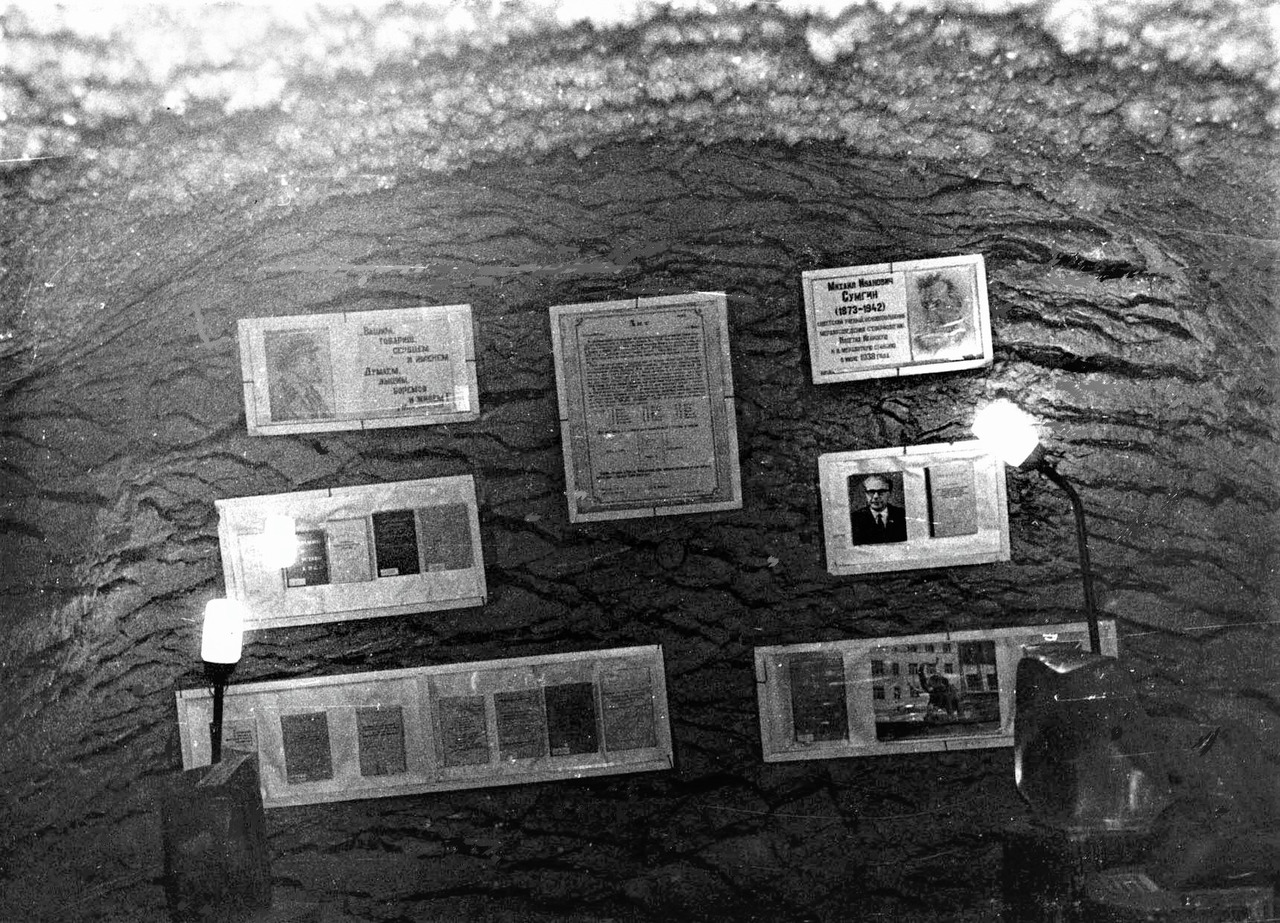

Сотрудники музея, которые посвящали меня в 1992 году в искусство хранения памяти, Н. П. Сергеева, Т. Н. Баженова, М. И. Сухова, отличались тем, что очень ревностно относились к любому факту. Надежда Павловна Сергеева учила меня уважению ко всему, что было накоплено и создано учеными ИНИМС — Игарской научно-исследовательской мерзлотной станции Сибирского отделения Академии Наук СССР. Отношение самих мерзлотоведов было к нам весьма снисходительным, подземная часть, не представлявшая уже в 80-е гг. научного интереса для сотрудников станции, была им очень дорога. Уже не было средств на ее содержание, не промораживался, а потому осыпался, грунт со стен, но родоначальники созданного здесь 19 марта 1965 года Музея вечной мерзлоты, который длительное время был единственным в мире, удерживали бастион, ставший для них просто чем-то вроде памятного значка. В подземелье по крутой лестнице ученые водили гостей, показывали каток, разрезы грунтов. Музей был ведомственным, его внесли даже в Каталог музеев Академии Наук СССР. Добился этого сотрудник ИНИМС П. А. Евдокимов, которого по праву мы всегда считали первым экскурсоводом подземного музея, его душой, Краеведом с большой буквы.

С достоинством, которого у любого работника культуры в советские времена было более, чем тяги к наживе или славе, мы крупица за крупицей выуживали материалы из ученой среды. Главным рычагом при этом стало признание подземной части памятником природы сначала местного значения (с 1993 г.), затем и краевого (с 1995 г.). Постоянные проверки соблюдения природоохранного режима вынудили руководство ИНИМС передать в 1996 г. свою часть подземелья отделу культуры администрации города Игарки. Буквально за год была проведена крупномасштабная реконструкция, в которой, несмотря на кризис во всех отраслях экономики и общества, оказали помощь администрация города Игарки (глава Е. С. Сысойков), Игарский лесопильно-перевалочный комбинат (Генеральный директор С. С. Бактеев, особо благодарны мы были за постоянное внимание к музею его заместителю — П. П. Полищуку).

На мой взгляд, наиболее достопамятными в подземной части являются разрезы грунтов на глубинах 4; 7,5; 10 метров (здесь можно увидеть разнообразие самого сегрегационного льда, который выглядит как слоеный пирог, а также каток, коридор более 40 м), захоронение реликтовых деревьев, возраст которых около 50 тыс. лет. Значимыми являются и выставки, которые появились в 21 веке. Это «Кладовая вечности», где собраны образцы полезных ископаемых, первые экспонаты музея 60-х гг. прошлого века. Всегда интересна выставка льдов — от образца с пластовой залежи древних отложений Ледяной горы до речных, морских видов. Причудливо и своеобразно выглядят кристаллы льда на сводах музея. Они не повторяют друг друга, в отражениях цветного освещения особенно привлекательны.

Очень часто Игарскому музею приписывают красочные фотографии Ледяной пещеры в Якутске, его называют Царством вечной мерзлоты. Подземное пространство заполнено ледяными скульптурами, яркое освещение и всевозможные аттракционы особенно восхищают посетителей, можно кататься с горки, выпивать из ледяных бокалов. Встречается, что в разных блогах и на сайтах вижу смешение фотографий нашего музея и Якутских пещер. С 2006 года в Якутске открыт также музей истории изучения вечной мерзлоты при Институте мерзлотоведения Сибирского отделения Академии наук РФ. С этого момента наш музей перестал считаться единственным в мире музеем в вечномерзлых грунтах. Но он удостоен в 2002 г. высокой награды Европейского Музейного Форума (ЕМФ) — награжден его Дипломом «За выдающиеся достижения» за кардинальные изменения и обновление деятельности.

Но не это главное. Важно, что игарчане всегда воспринимали свой уникальный музей как знаковое, памятное место, которое всегда было и остается визитной карточкой города. Это место, где в вечности сохраняется первозданность природы и образец бережного отношения к ней человека, который, не навредив, пытается постичь ее тайны. Я обращала внимание на то, что люди, которые сталкивались в своей жизни с подземельем, менялись сами, менялось их настроение, может быть, даже характер. Однажды детально изучая биографию и деятельность В. Ф. Тумеля, кандидата геолого-минералогических наук, научного сотрудника мерзлотной станции, автора известной монографии «Игарское опытное подземелье в вечномерзлой толще», я поняла, что, ставя превыше всего научную ценность знаний, которые он пытался получить в подземелье, Вацлав Феликсович посвятил много времени и энергии тому, чтобы привлечь к нему внимание других.

Вдумайтесь только, в далеком 1942 году он водил в подземную часть экскурсантов, особое внимание уделяя детям. Оказалось, что его всегда привлекала идея популяризации научных сведений, показ простым людям того, что скрыто от них, неизвестно, но так интересно и прекрасно! Не меньше удивлялась всегда почти детскому азарту ученых и лаборантов в проведении экспериментов по заморозке рыб! К каким способам они только не обращались — распиловке ледяных пластин, намораживанию целого аквариума! У всех были свои пристрастия. Гвоздики во льду — это нравилось П. А. Евдокимову.

А начальник мерзлотной станции А. М. Пчелинцев, который, собственно говоря, и основал музей, был просто откровенным романтиком и превзошел, пожалуй, всех. Если Тумель, например, высказывал идею о том, что когда-нибудь на севере в мерзлых грунтах будут подземные дороги, тротуары, то А. М. Пчелинцев считал, что музей вечной мерзлоты будет иметь не просто лекционные залы под землей, но и каток в несколько кругов. Сам Александр Михайлович гостям, спускавшимся в подземелье, выдавал коньки, чтобы можно было покататься на катке, который был обустроен на глубине 7,5 метров. Лёд в этом месте, кстати, очень хорошо закрывает доступ к хранящейся капсуле с документами, которые заложены учеными в 1950 году и должны пролежать до 2045 года!

Не могу не сказать об уцелевших зданиях музея по улице Большого театра. В 30-е годы прошлого столетия в Игарку приезжали на гастроли актеры Малого и Большого театров, в память об этом две улицы Почтовая и Экспортная были переименованы в названия этих театров.

Главное здание музея расположено в доме №15а. Оно построено в 1936 году как жилое.

Известно, что сначала в нем жил начальник конторы связи, а с середины 50-х гг. — первостроители города В. А. Корсак и его супруга Г. А. Чанчикова, приехавшие «по оргнабору». Виктор Александрович прошел путь от рамщика лесопильно-перевалочного комбината до первоклассного связиста, был удостоен звания Почётный гражданин города.

Дом стоит до сих пор на городках, был такой простейший тип фундамента, который использовали при строительстве на вечной мерзлоте.

В мою бытность все менялось в этом домике — от фундамента до кровли, была сделана даже пристройка, ну совсем крохотное было строение. Помню, в этом домике мы встречали в 1994 году Виктора Петровича Астафьева, его супругу Марию Семеновну Корякину с внучкой Полиной. Виктор Петрович рассказывал, что был свидетелем того, как печки проваливались прямо в мерзлоту, не знали ведь, как правильно строить на ней. Мы потом эту историю, которая известна нам и по повести «Кража», всегда пересказывали в экскурсиях. Так вот в этом домике уцелели от первой постройки только бревна в стенах. Помню, как при замене обшивки здания я испугалась, что они посыпятся одно за другим, так искривлены были стены. Но специалисты успокоили — еще долго простоят. И ведь стоят уже более 80 лет!

Отдел по истории Объекта №503 ГУЛАГа расположен в доме №13 по ул. Б. Театра. Это здание первой конторы ИНИМС, позже здесь разместили лабораторию, а потом это был просто склад.

На фотографии хорошо виден традиционный деревянный тротуар, просматривается цоколь самого здания, очень высокий с этой стороны, вход был именно здесь. На дальнем плане — лаборатория, в которой размещался вход в подземную часть. Это здание (Большого театра, 13а) и поныне используется, здесь теперь находится запасной выход из Музея вечной мерзлоты. На фоне постройки мы видим деревянную вышку на месте бурения скважины. К сожалению, её пришлось разобрать, так как сильно обветшала за 60 лет. Фотография интересна и тем, что на ней мы видим слева в кожаном пальто коллектора ИНИМС Павла Алексеевича Евдокимова, ставшего в Игарке преданным краеведом и первым экскурсоводом Музея вечной мерзлоты.

Это здание построено в 1932 году, фундамент — деревянные сваи. Они были заменены музеем во время капитального ремонта в 1996 году. Планировка изменена только в том, что перенесён вход в здание. Внутри стены обшивались на средства, которые музею помогал собирать городской Дом культуры, проводивший благотворительный марафон. На эти же деньги была выполнена экспозиция отдела по истории объекта №503 (железная дорога Салехард-Игарка) и сделана отсыпка под место для размещения досок в память о безвинных жертвах репрессий прямо на территории музея. Один из сотрудников Игарской научно-исследовательской мерзлотной станции Н. Е. Федотов сохранил уникальные фотографии 60-х гг. На нескольких запечатлена как раз контора ИНИМС, причём, с разных сторон, можно воссоздать картину того, что было вокруг.

Думаю, что интересно будет узнать, как выглядит сегодня это здание. И поныне там размещается отдел по истории Объекта №503. Когда разрабатывалась концепция использования зданий на территории бывшей мерзлотной станции, было понятно, что располагать все музейные экспозиции целесообразно рядом с подземельем, чтобы и горожане, и туристы могли посмотреть всё в едином комплексе. Отсутствие средств на ремонты зданий было постоянным препятствием, но со временем удавалось приводить в порядок сначала фундаменты, потом — кровли. Все остальное — косметические ремонты, оформление — коллектив брал на себя. Обшивкам зданий, которые имеют музейные экспозиции, много сил и творческой энергии отдали художники Е. П. Каунченко и А. Н. Мартынов. Внешняя оболочка стала, по сути, футляром, который скрыл деформацию стен, и, самое главное — придал каждому объекту самостоятельный, оригинальный облик. Не всем посетителям по душе тема реализации сталинского проекта по строительству железной дороги, содержания заключенных в ГУЛАГе. Бывали случаи, что туристы даже не входили в отдел, а главы администраций города делали попытки закрыть его. Но для нас сохранение экспозиции всегда было долгом, частью той общей памяти, которая складывается из разных временных отрезков репрессий.

Всего за несколько лет активного строительства железной дороги Игарка притянула огромное число не только ресурсов, но и людей, каждый из которых пережил личную трагедию. Рассказать обо всех просто невозможно, но самые яркие страницы представлены в этом отделе.

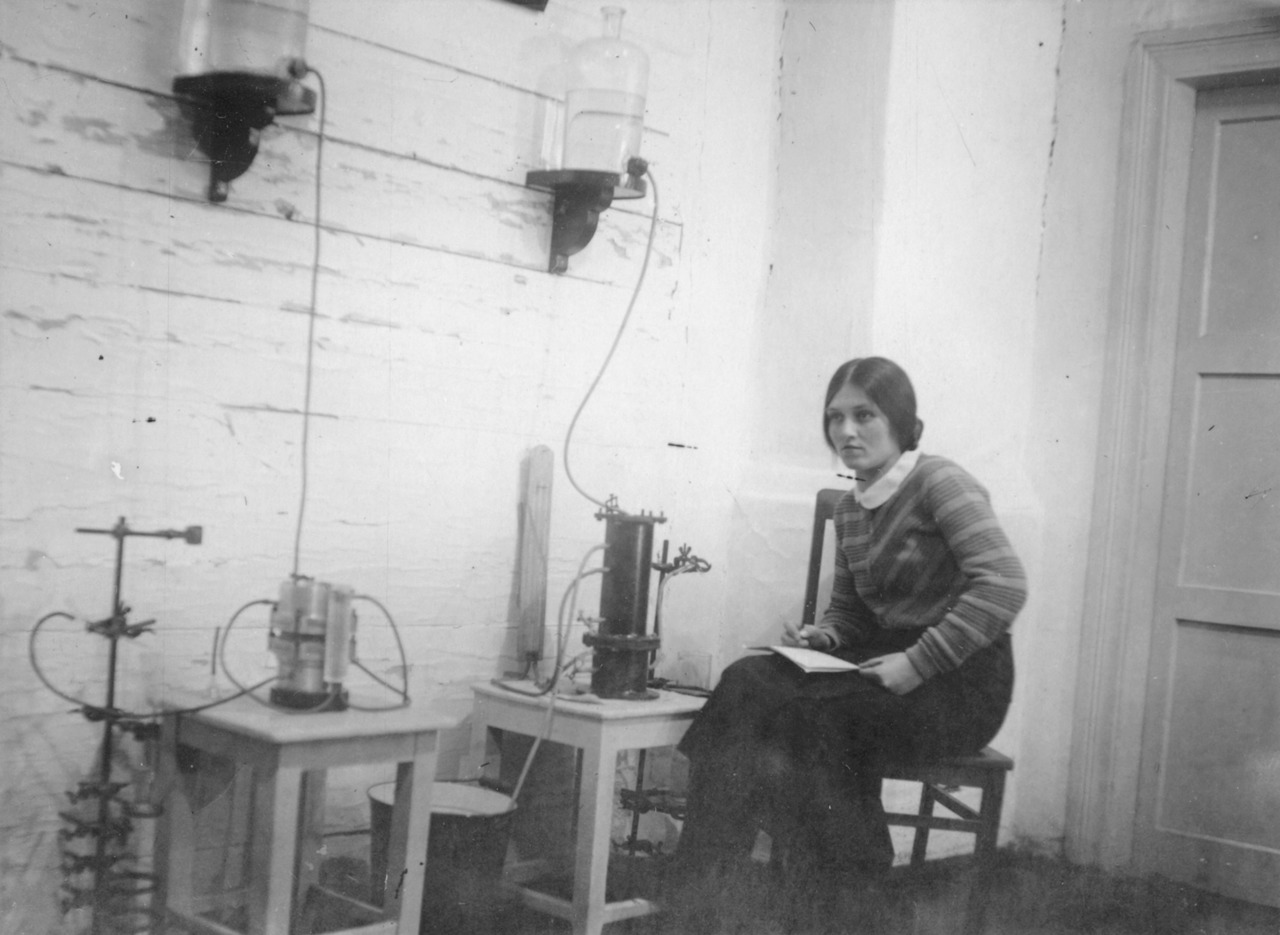

Еще два здания по улице Большого театра — 9 и 11 — принадлежали Игарской мерзлотной станции. В доме №11 находилась научная лаборатория. Обустройство этого центра исследований было мало кому известно. Между тем, это очень интересно.

В Игарке в конце 30-х годов стремительно закладывался фундамент академической науки мерзлотоведения, зародившейся именно в России, где более половины территории занимают многолетнемёрзлые грунты. Под землёй ученые стали обустраивать лабораторию в естественных условиях, а в надземных корпусах велась обработка информации, подготовка отчётов и выработка рекомендаций по строительству зданий на вечной мерзлоте. Один из объёмных научно-технических отчётов Игарской мерзлотной станции за 1936—37 гг. был подготовлен уже в 1938 году. Отзыв к нему написал доктор геологических наук М. И. Сумгин, которого считают в нашей стране основоположником мерзлотоведения как науки. Два тома отчёта представляют, прежде всего, научный интерес, ведь в них изложены наблюдения за состоянием построенных в Игарке на вечномёрзлых грунтах зданиях. Но они содержат и интересные исторические сведения, которые вряд ли можно оспорить. Например, редкие фотографии зданий, улиц того периода. Ведь часто бывает, что хранители снимков не могут точно сказать, когда, кем и где он сделан, этого не скажешь об отчётах игарских мерзлотоведов.

После реорганизации Игарской НИМС здание лаборатории было передано в муниципальную собственность, дом стал жилым. В начале 2000-х годов он был снесён как ветхий и не подлежащий ремонту.

А вот дом №9 по этой же улице был построен мерзлотной станцией позже и уцелел до сих пор. Более 10 лет здесь размещался отдел истории краеведческого комплекса, которому здание сдавалось в аренду, а позже и вовсе было передано на баланс. Я хорошо помню время, когда здесь размещалась контора ИНИМС (70-80-е гг. прошлого столетия), именно в ней мы встречались с профессором, директором мерзлотной станции Р. М. Каменским, который длительное время пытался сохранить коллектив Игарской НИМС, расширить сферу его действия в регионе. По уровню благоустроенности равных этому деревянному зданию в городе, пожалуй, не было. Оно имело много больших окон, все коммуникации, был оборудован даже септик. Полы были покрыты паркетом, излучающим тепло дерева, кабинет начальника ИНИМС выглядел строго и элегантно.

Поистине уникальным можно назвать строение, которое было возведено непосредственно над подземельем. В 30-е гг. здесь был обустроен вход в подземную лабораторию. А в 90-е гг. краеведческий комплекс оборудовал в нём дополнительный, запасной выход и так называемую вентиляционную (западную) шахту.

Уникальность строения состоит в том, что часть его фундамента стоит над подземельем. Большая металлическая труба с отверстием пронзает подземелье до глубины 7,5 метров. В верхней части над нею оборудован вентиляционный люк, который в летнее время утепляется, а в зимнее, наоборот, открывается для проморозки грунтов, которые имеют в районе Игарки «вялый» характер, то есть близки к отметке от 0 до -2 градусов. Когда-то именно отсюда мерзлотоведы водили экскурсантов в подземелье.

Помню своё первое посещение, научный сотрудник мерзлотной станции Е. Г. Карпов помогал карабкаться по лестнице в тёмный, подвальный проём, было жутковато, только внизу приходило понимание того, что ты и впрямь попал в загадочную обитель, где не только природа, но и человек скрывают какие-то тайны. Само здание выглядит и поныне довольно скромно, хорошо сохранилось.

Улица Большого театра — одна из центральных в Игарке в 30-е годы прошлого столетия. Поначалу это была Экспортная улица, а переименовали её, как уже упоминалось, в связи с тем, что в город приезжала труппа Большого театра летом 1936 г. Жители Игарки с восторгом встретили все выступления артистов, были им очень признательны за гастрольную поездку.

В 1937 году в издательстве Главсевморпути вышла книга «Театры в Арктике», в которой рассказывается не столько о гастролях столичных театров, сколько о создании Заполярного театра. Авторами главы «Два театральных рейса» стали организаторы поездки Д. Черневский и В. Карелин. Один из рейсов совершён в 1935 г. на енисейский Север, второй — в 1936 г. в Восточную Сибирь.

Автор очерка «Тридцать дней за Полярным кругом» Г. Шахнарович рассказывает о поездке в 1936 г. на Енисей 14 артистов Большого театра. Это мастера балета — заслуженная артистка республики М. П. Кандаурова, Т. С. Ткаченко (ставшая позже педагогом, профессором, народной артисткой РСФСР), М. М. Габович (постоянный партнер Г. Улановой), Б. С. Холфин, И. Д. Лентовский, оперный певец П. И. Селиванов. Из 50 дней сибирских гастролей практически месяц группа провела на Севере.

В Игарку, как сообщала местная газета, артисты прилетели на самолетах «Дорнье Валь» и «МБР-2», пилотируемых полярными летчиками В. Н. Задковым и Г. Е. Купчиным. В течение трёх недель шли концерты не только в Игарке, но и Туруханске. 25 июля группа давала прощальный концерт в Игарке. Она встретилась на следующий день с только что прибывшими на пароходе артистами Малого театра.

Игарчане гордились улицей Большого театра, здесь располагались самые красивые дома. Это и местный Кремль (Дом Советов) в доме №20, и жилые дома улучшенной планировки. Если продолжить маршрут движения по улице Большого театра, который был начат мною от музейных зданий, то наиболее известным был дом №7, где находился книжный магазин. Говорить о популярности книг в советское время нет необходимости, этом здании всегда было людно. Магазин «Книги» был закрыт в конце прошлого века, на этом месте появился выставочный зал, в котором занимались творчеством художники города, демонстрировали свои работы.

В период 1993—1998 гг. в отделы музея и выставочный зал устремлялись потоки туристов, в их числе было больше иностранных гостей. За навигацию известный всем красноярцам флагман Енисея теплоход «Антон Чехов» делал 10—12 рейсов от Красноярска до Дудинки. Схема движения была хорошо продумана, теплоход оставлял туристов в Дудинке и принимал новые группы, которые прилетали в Норильск.

Это было время ажиотажного знакомства с Сибирью, ее севером. Богатые европейцы и азиаты могли позволить себе это дорогое и увлекательное путешествие. Для них поездка была прорывом в наш мир, мы часто видели знакомые лица швейцарцев, немцев, японцев, которые приезжали повторно, их удивляла наша природа, культура, самобытность, нравилось общение. К сожалению, туризм на Енисее в начале 2000 гг. был признан невыгодным, иностранная фирма, которая формировала туры, разорилась. А вскоре и «Антон Чехов» был отправлен на Волгу.

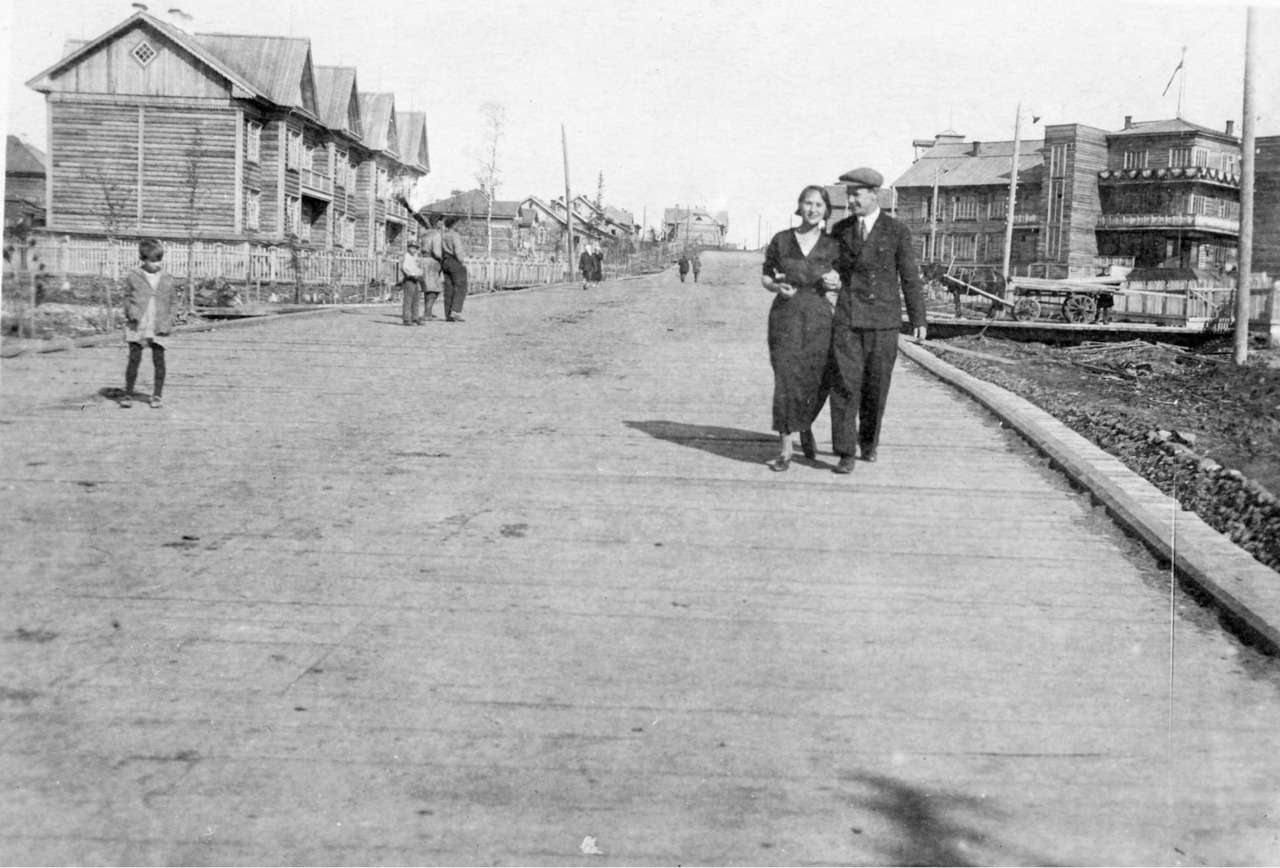

Улица Большого театра была очень оживлённой в 30-е годы.

Дом №5 по улице Большого театра был построен как жилой специально для передовиков производства. Его часто в народе назвали «стахановский». Отличали здание четыре треугольных выступа на крыше. Сохранились описания о нём, как очень просторном, комфортном.

В 1932 году был построен жилой дом №3. Известно, что в нём размещалось всего несколько квартир, облик также был нестандартным, имелся даже резной балкон по центру.

Улица Большого театра была гордостью Игарки. Здесь прогуливались гости, было много детворы. А в киоске бойко продавали местную газету, это стало ярким эпизодом кинохроники 30-х гг.

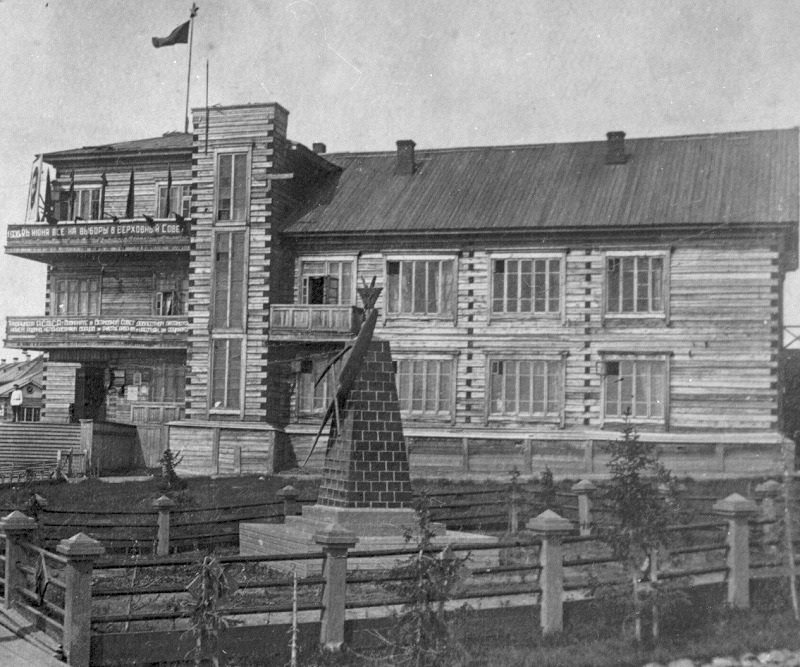

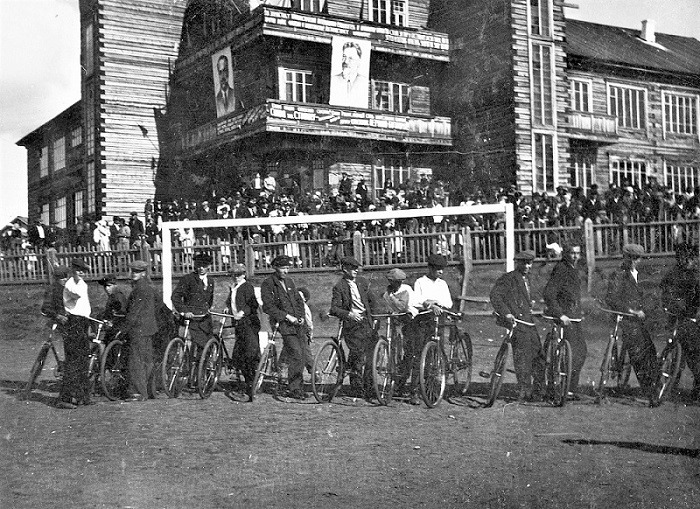

Центральным объектом улицы Большого театра всегда оставался дом №20 — здание Игарского городского комитета ВКПб, городского Совета депутатов. Для послевоенного поколения игарчан это уже школа №4. Во все времена строение выглядело внушительно, оно поражало необычно широким входом, главным сопутствующим элементом всегда был стадион, где проводились футбольные матчи (в довоенный период обязательно с иностранными моряками), другие спортивные состязания, а также демонстрации.

У местного Кремля с 1936 года появился ещё один важный спутник. Верная своему идеалу и соратнику — В. И. Ленину — Остроумова организовала захоронение героически погибших недалеко от Дудинки членов экипажа полярной авиации.

Был установлен памятник на месте Братской могилы, это место всегда бережно охранялось, в наше время остаётся объектом культурного наследия Красноярского края (об этом подробнее в главе «Памятники в Игарке»).

Здание Дома Советов было заложено в мае 1932 года. Со временем оно изменило свой облик, стало выглядеть просто как двухэтажное строение. Между тем, одна основная часть здания имела два этажа, а угловая — три. На это обращают внимание не только учёные ИНИМС в своём отчёте о состоянии строений за период 1936—37 гг. (они указывают даже разную высоту этих двух частей), но и гости. Американская журналистка Рут Грубер в своей книге «Я побывала в Советской Арктике», вышедшей в Нью Йорке в 1939 году, пишет о том, что «Дом Советов, городская игарская мэрия, где заседала Валентина Петровна Остроумова, был светлым, новым трёхэтажным деревянным Домом».

Чем объяснить такое восприятие приезжим человеком этого здания? История его строительства напрямую связана с реализацией Плана застройки 1931 года, предложенного архитектором И. И. Леонидовым, ставшим известным последователем конструктивизма, мыслителем и философом. Реализовать идею наполненности городской среды, зданий пространством, космической легкостью было в условиях Игарки довольно сложно, ведь исходить нужно было из того, что поначалу все постройки могут быть только деревянными. Тем удивительнее эксперименты, которые всё же удавались автору проекта. Угол здания с величественной лестницей был в три этажа, от основной части его отделяли ещё три вертикальные трехэтажные призмы. Казалось бы, ничего особенного, но устремлённость вверх, торжественность и державность, несомненно, присутствовали в облике.

Необычная планировка запомнилась многим старожилам города. Люди не очень понимали, какой стиль используется при этом. И даже чувствовали, что это как-то не по-советски, необычно и вызывающе.

Но все понимали важность того, что здание, где находились представители власти, в том числе, 1-й секретарь Игарского горкома ВКПб, начальник политотдела Главсевморпути В. П. Остроумова, должно выглядеть представительно в городе, где разрешено свободно передвигаться иностранцам, где трудящиеся собираются для участия в демонстрациях, митингах и т. д.

Когда власть в послевоенное время переместилась в новую часть города, здание не потеряло своего величия, здесь размещалась школа №4, позже, в 90-е гг. — общежитие лесопильно-перевалочного комбината. Бывший Дом Советов всегда воспринимался как символ эпохи рождения города.

Здание сгорело 3 февраля 1996 года. Возник пожар недалеко расположенного дома, при сильном ветре искры с горящего чердачного помещения долетели до строения бывшего горсовета, которое только что было отремонтировано ООО «Базис», выглядело сияющим, на него были большие перспективы, в том числе, как на будущий объект музейного значения. Пожар был такой силы, что испуганные жильцы домов по улицам Чкалова, Малого и Большого Театра вышли на улицу с вещами, многие боялись того, что (как не раз бывало в Игарке) буквально в считанные минуты огонь охватит весь дом и войти в него будет невозможно. Музейные здания, а они ближе всех других находились рядом, пожарные постоянно поливали водой, мы вынесли все предметы из зданий и долгое время дежурили. Здание горсовета сгорело у нас на глазах, никогда раньше я не видела большого числа летающих над головой крупных деревянных искрящихся головешек, было страшно и жарко от огня, от того, что мы всегда бессильны перед стихией.

Так уходят из нашей жизни не просто здания, а бесценные немые свидетели эпохи. А. П. Гозак, известный историк архитектуры, написал книгу «Иван Леонидов», где впервые были опубликованы блокноты теперь уже всемирно известного зодчего, в их числе, и наброски по Игарке. Здесь он оказался неслучайно, преследуемый за чуждые советскому строю идеи конструктивизма был вынужден выполнять задания Гипрогора там, где это было необходимо.

Мне удалось встретиться с автором книги в 2003 году, получить один экземпляр для Игарского музея. Самым сильным впечатлением от рассказа Андрея Петровича осталось то, что многие люди, знавшие лично Леонидова, были под большим влиянием от «космичности» его идей, желания наполнить архитектуру небесным пространством. Один из лётчиков передал Леонидову свои ощущения от посещения здания Торгового порта, у него осталось чувство набора высоты, и это, по словам А. П. Гозака, было высшей похвалой для опального архитектора. Так вот откуда у нас это чувство восхищения и возвышенности при знакомстве со старыми фотографиями, где запечатлены Дом Советов, а также здание Торгового порта, ставшее позже управлением Речного порта.

И. И. Леонидов стал автором первого Плана застройки города Игарки в 1931 году. О том, как шло его обсуждение писала местная газета «Северная стройка». Самым существенным в подходе Леонидова было глубокое переосмысление социальной сущности. Его идея «нового типа расселения» проявилась в Генплане Игарки: такого количества клубов, кино, театров, детсадов, школ, библиотек, площадок отдыха, парков и теплиц на 1 кв. км и одного человека не было, пожалуй, ни в одном городе мира того времени. В газете отмечалось, что при обсуждении Генплана архитектору сделали лишь одно замечание — он не учёл северной специфики города, сделал упор на летние места для отдыха.

Вблизи Дома Советов находились по улице Большого театра также пожарное депо с каланчой, построенное в 1931 г., а также здание школы №1 (дом №24, на углу с улицей Малого театра). Многие игарчане запомнили последнее как детский дом. В послевоенное время здесь, действительно, был приют для детей, оставшихся без родителей. Во всяком случае в отчете Л. Н. Крицук ИНИМС о состоянии фундаментов некоторых строений указывается это здание как детский дом, причем, указан год постройки — 1932. Но первоначально здесь всё же находилась школа, в этом меня убедили авторы книги «Мы из Игарки» Б. Н. Иванов, П. И. Поэтов, Н. И. Вебер, Я. В. Почекутов, М. К. Цехин и другие, приехавшие на 50-летие издания детского сборника. В годы написания книги они ходили учиться именно в это здание.

Мы долгое время бродили по улице Большого театра и никак не могли найти школу №1, оказывается, дом №24 был переоборудован уже под жилой, часть окон были зашиты, а вход перенесён на другую сторону.

Оказалось, что внутри сохранились не только широкие коридоры, планировка классов, но и широкая лестница на второй этаж с перилами, которые никто не менял в течение многих десятилетий.

Вместе с Л. А. Барановским мы ходили с гостями города по старой части города и слушали «живые» рассказы авторов книги о далёком детстве, о Доме пионеров, который был вблизи. Никто из старожилов Игарки в то время уже понятия не имел, где был Дом пионеров в 30-е годы. А это было весьма колоритное здание — с другим не спутаешь! Не только необычная постройка, но и продуманное оформление.

Яков Васильевич Почекутов поведал нам другую историю. На отгрузке пиломатериалов он вызывал особое доверие, работал бок о бок с рубщиками и иностранными штурманами, был у них главным помощником. Можете себе представить, мы с любопытством слушали рассказ Якова Васильевича о том, как работала медведка, которая использовалась при отгрузке экспорта. Она долгое время хранилась на самом лесокомбинате, а потом была установлена у отдела истории краеведческого музея по улице Большого театра, дом 11.

Пётр Ильич Поэтов рассказал, что был участником Театра Работающей Молодёжи, который организовали московские артисты. Я впервые узнала от него, что зимой на протоке расчищался каток, дети устраивали хоккейные баталии. Никогда о катке на протоке мы не слышали. Впрочем, время стремительно уносит не только здания, но и наши традиции. Но ведь взамен приходят новые!

Со зданием известной в старой части города пожарной каланчи у детей-пионеров тоже были свои истории. Борис Иванов, оказывается, делал с неё хорошие панорамные снимки. Располагалась она тоже по улице Большого театра (дом №22).

Успешным фотолетописцем старой Игарки из числа авторов книги оказался как раз Борис Иванов, у него был фотоаппарат, отец, работавший в прокуратуре, иногда брал его для проведения съёмок по служебным делам. А ещё Борю взяли даже внештатным корреспондентом детской газеты «Пионер Заполярья», его фотографии вошли в книгу «Мы из Игарки».

Город должен был развиваться по замыслу И. И. Леонидова линейно, то есть вдоль протоки. По сути, так и было. И развитие шло так быстро, что даже здание горсовета уже в 1936 году было заложено новое — по улице Карла Маркса. Этот факт отражён в отчётах мерзлотоведов.

Использование дерева при строительстве домов на вечной мерзлоте имело, конечно, свои недостатки. Здания быстро деформировались, фундаменты проседали, при ремонте строители не особо утруждали себя восстановлением балконов, декоративных деталей.

И постепенно в практику стали вводиться более рачительные, стандартно скупые и экономные способы строительства и ремонта. И всё же мы хорошо помним самые замечательные образцы деревянного искусства на улицах Игарки.

ГЛАВА II. ДЕРЕВЯННАЯ ИГАРКА В ЛУЧШИХ ЕЁ ОБРАЗАХ

Не одно поколение игарчан более всего помнит запах хлеба, который выпекался в родном заполярном городе, и его незабываемые деревянные постройки. Мои дети, как и мы, взрослые, безумно любили игарский хлеб, который выпускался хлебозаводом, располагавшимся недалеко от пятого микрорайона, это было, правда, уже кирпичное здание. Тестомесы вручную замешивали тесто, мы любили гулять в сторону завода, это всегда было незабываемо — запах любимого хлеба, неповторимого по вкусу. Удивительно, но восприятие людей, живших в Игарке в 30-е гг., свежеиспечённых «буханок» было не менее трогательным.

Рут Грубер пишет в своей книге: «До обеда, до двух часов дня, я обычно ходила по лесозаводам, больницам, яслям или пекарням. Пекарня была местом нескончаемого чувственного наслаждения. Русские пекли свой чёрный хлеб с патокой, и сладкий запах пропитывал улицы на кварталы вокруг. Я ела русский ржаной хлеб в других странах, но он никогда не был по вкусу и запаху таким же, как огромные, футом в длину, буханки чёрного хлеба из игарских печей».

«А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы», — написал Александр Городницкий, известный академик, океанолог, бывавший в Игарке молодым геологом и влюблённым в красоты необычных городов романтиком. Деревянные дома, заборы, скамейки, тротуары… Всем понятно и близко по духу астафьевское выражение в повести «Кража»: «По всей бирже ходит смоляной дух ангарской сосны». Не только по бирже, по всему старому городу…

А. Кожевников в статье в газете «Советский Север» в №6 за 1932 г. опубликовал очерк «По нижнему Енисею и Таймыру». В нем он пишет: «Игарка, несомненно, самый оригинальный из всех городов СССР, а возможно, что и всего мира. Трудно придумать образ, который бы подходил к её своеобразному и глубоко индивидуальному облику. Один из спутников назвал её свечой: „Подсунь спичку, и сгорит дотла, как свечка“. Другой определил, что Игарка — это организованное дерево. Действительно, здесь над всем господствует дерево, вернее, сплошь дерево, стихия дерева».

Далее Кожевников своеобразно описывает биржу пиломатериалов: «Мы шли по главной улице лесного склада, именуемой по-игарски „Порт-стрит“. Вправо и влево от Порт-стрит разбегались поперечные авеню, каждая с целой системой переулков и тупиков». Действительно, биржа пиломатериалов была «городом в городе», в ней нужно было уметь ориентироваться. Деревянным обликом запомнилась Игарка всем, кто жил в ней в прошлом веке. И если попытаться восстановить самые достопамятные постройки, то получится неповторимый музей северного зодчества. Мы можем сделать это теперь только виртуально.

Вернёмся вновь к Фотоальбому ИНИМС 1966 г. А. М. Пчелинцева и Н. Е. Федотова. Информация о появлении зданий, типов фундаментов и даже дорожных покрытий чрезвычайно интересна. Авторы указывают, что до 1964 года в Игарке все строения (кроме пяти) были деревянные.

Сам альбом, на мой взгляд, достоин признания объектом культурного наследия. В нём содержится информация обо всех зданиях Игарки, построенных на тот момент. В Фотоальбоме имеются описание особенностей климата, грунтов, планы всех частей города, а также фото каждого дома с указанием адреса, назначения строения и характеристики строительства. Даётся информация о назначении зданий, проведении капитальных ремонтов.

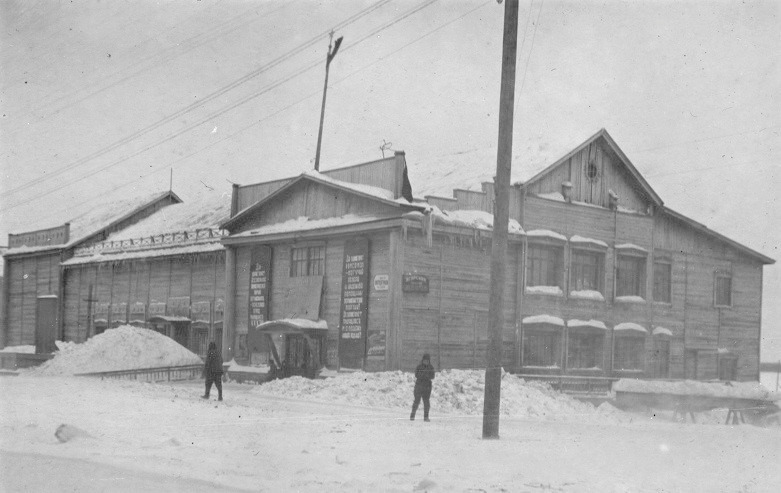

О двух строениях можно говорить без особых споров, как наиболее значимых исторически. Это здания Игарского Торгового (позже — Речного) порта (ул. Горького, 25а), а также Дома Советов, о котором речь уже шла.

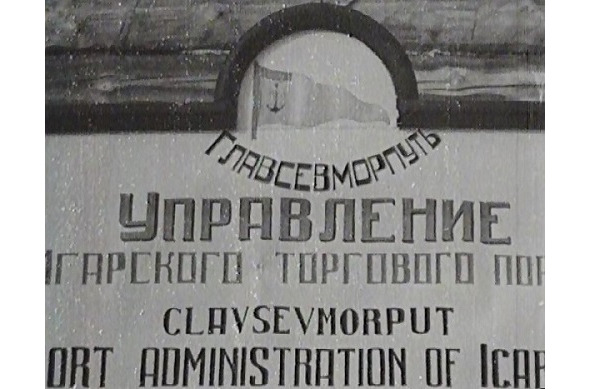

Здание Игарского Торгового порта (построено в 1931 г.) было особо важным, и его строительству неслучайно уделялось серьёзное внимание. Это было главное советское представительство в морском порту, которое посещали даже иностранцы.

Вот как описывает его в своей книге Рут Грубер: «Я видела новый двухэтажный дом из жёлтой сосны, возвышающийся на крутом берегу. Вереница приветственных флагов весело развевалась на верхушке здания. Над входом висела огромная вывеска на английском: port administration of igarka (Администрация порта Игарка). Мы пришвартовались к небольшому пирсу и взбирались на гору по бесконечной деревянной лестнице — я перестала считать на 90-й ступеньке — к светлому новому зданию администрации порта».

Внутри здания, по описанию Рут Грубер, «стены были украшены красными транспарантами, прославляющими Сталина и Отто Юльевича Шмидта». От рядовых построек его отличала несоветская неординарность. Предполагается, что проект разработал сам И. И. Леонидов, поскольку в нем заложены характерные черты стиля конструктивизма.

Как отмечает, например, профессор, кандидат архитектуры Сибирского Федерального Университета А. В. Слабуха, «сооружение выполнено чисто в геометрических формах без излишеств, главным шестигранным объемом (радиорубка высотой 15,5 метров) здание развернуто на юго-запад по направлению к входящим в протоку гигантским морским судам».

В результате реализации проекта Музея вечной мерзлоты «Архив возрождает город» в 2007 году А. И. Тощевым и его единомышленниками не только были изучены детально документы, связанные с разработкой Плана застройки Игарки в 1931 г. и с личным участием в этом И. И. Леонидова, но и начата работа по сохранению лучших образцов деревянного зодчества. Многие здания, представлявшие интерес в этом плане, были обследованы группой будущих молодых специалистов под руководством профессора, кандидата архитектуры Сибирского Федерального Университета А. В. Слабухи.

В газете «Новая университетская жизнь» (№1, 2009 г.) в интервью «По этапу, в Сибирь» Александр Васильевич Слабуха рассказывает: «Студенты выполнили историко-архитектурное обследование объекта и составили его паспорт. Во время практики они обмеряли жилые дома разных типов и другие объекты, которые предлагалось объединить в музей деревянного зодчества профессиональной архитектуры 20 века». Печальную историю рассказывает профессор далее. Теплоход ещё был в пути в Красноярск, когда ему позвонили из Игарки и сообщили, что здание речного порта сгорело. Случилось это в августе 2008 года.

Наше поколение помнит это здание уже больше по второй половине прошлого столетия, когда в нем разместилось Управление речного пароходства. В результате ремонтов были утрачены элементы, которые подчеркивали стиль конструктивизма, но величие строения было очевидным.

Мы гордились этим зданием и потому, что с балкона 2 этажа на нем выступал перед игарцами (как в 30-е годы называли горожан) начальник Управления Главсевморпути О. Ю. Шмидт. Не просто академик, ученый и полярный исследователь. А по сути, главный опекун Игарки, идеолог освоения Севера. Что бы ни говорили о роли партии в те времена, но главным поводырем и «заказчиком» для северного форпоста был именно Отто Юльевич. Я обратила внимание на то, что в своей книге независимый американский журналист Рут Грубер пишет перед поездкой в Игарку именно о встрече со Шмидтом: «Русские именовали его своим величайшим званием — „Героем Арктики“. Я думала, что более подходящим было бы „Пророк Арктики“. Он слегка был похож на Моисея двадцатого века». Она сразу оценила его приоритет и убедилась в собственной правоте не раз в Игарке. Фотография о его пребывании в Игарке в 1935 г. была размещена в местной газете «Северная стройка», а в память об этом событии на здании речного порта была установлена доска (об этом — в главе «Памятники в Игарке»).

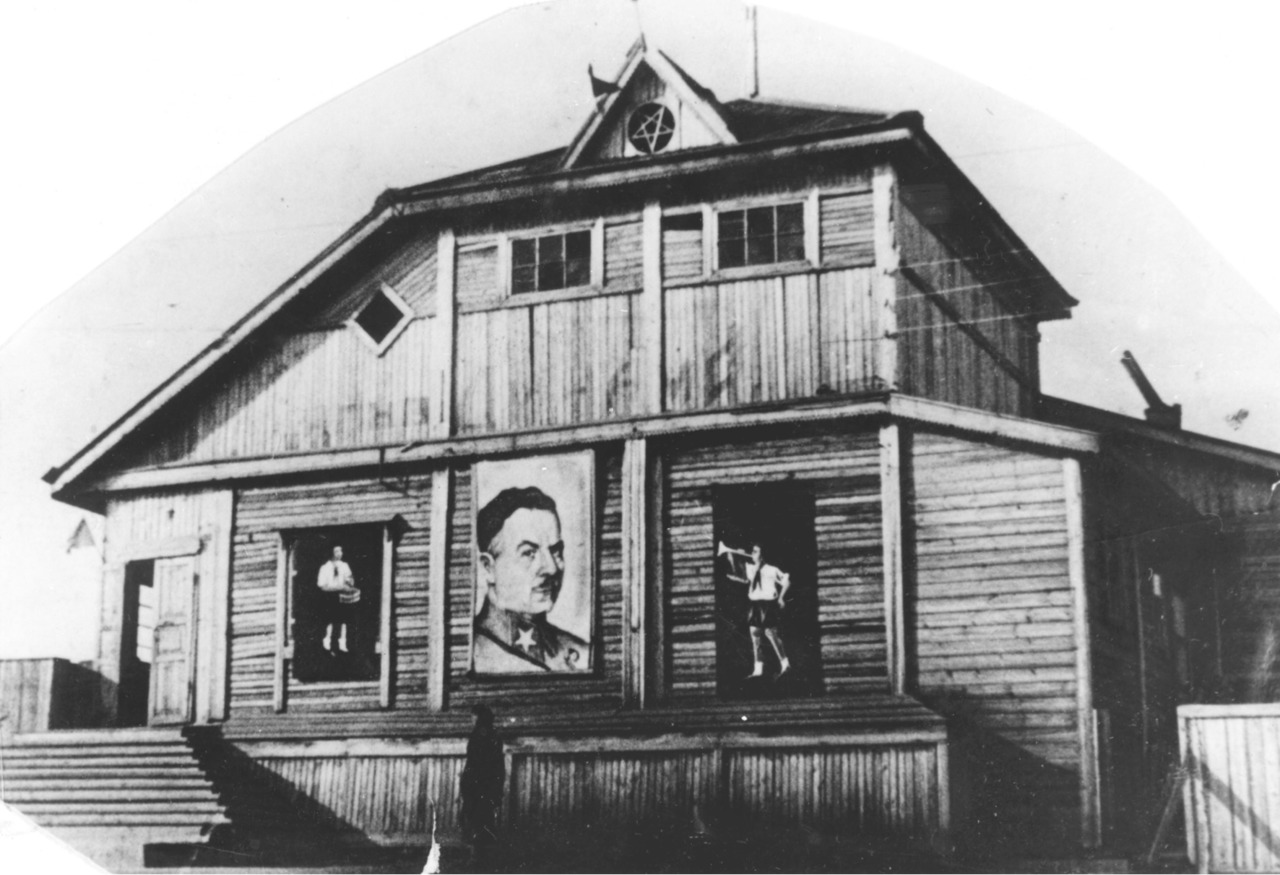

Образцов искусного деревянного строительства было много как в старой, так и новой частях города. В 1932 году в Игарке на улице Смидовича появилось двухэтажное здание клуба.

Строение было реконструировано по рекомендациям мерзлотоведов. Клуб передали городскому театру. В нём не только выступали труппы местного Заполярного театра, гастролирующих актеров, но и находилась библиотека Главсевморпути. Сохранился план помещений, и он поражает воображение, в театре была предусмотрена даже вертящаяся сцена. Именно о ней пишет в романе-хронике «Горсть света» Р. А. Штильмарк, когда рассказывает о постановках театра из числа заключённых Объекта №503. Но почему-то называет вертящуюся сцену трофеем Великой Отечественной войны, якобы неведомо как попавшим в Игарку… Фотография 1932 года в журнале «СССР на стройке» запечатлела здание, имевшее основательное подполье, выглядевшее как цокольный этаж, а также высокую угловую надстройку. Здание имело три части: одноэтажную (с залами для хоров), двухэтажную (гардероб и библиотека) и трехэтажную (сцена и мастерская). В 1936 году верхнюю часть третьего этажа демонтировали из-за деформации здания.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.