Бесплатный фрагмент - Дорога поэта

Книга о жизни и творчестве

Посвящение в слово

Вместо предисловия

Говорят, что книги сами выбирают себе читателей. В этом парадоксальном утверждении много правды. Но что же тогда есть книга? Почему она обладает силой притяжения и волей выбора? И что в книге — главное? Умные мысли? Иллюзия реальности, создаваемая яркими образами? Погружение в иной, непохожий на обыденность, мир? Личность автора, близость его твоей душе? («Он передал то, что я чувствую…»)

Главное, конечно, слово. Человеку дан бесценный дар, и он столь велик, что обыденному сознанию его даже трудно принять во всей полноте. Подумаешь, слово!.. Оно — как воздух, вода, земля — кажется, что было всегда и будет до скончания века. Но точно так, как ныне отравлены реки и прорежены леса, истощена почва и омертвлено море, так и слово, бездумно растрачиваемое, теряет свою силу. И тогда его начинают «накачивать» мощью электронных медиа: телекартинкой, пиаром, интернет-сетями, мгновенной доставкой во все стороны света. Снаряженное, как доспехами, техническими новшествами, слово посылают в мир. Покорять избирателей и покупателей, убеждать народ, разить противников, искушать дремлющие души. Слово — оружие, над его действующей силой трудятся лучшие умы современности: лингвисты, программисты, психологи. Слово, эту волшебную Жар-птицу, господа жизни земной пытаются усадить в клетку рекламы и целесообразности, и, плененное, выпускать лишь по желанию хозяев-управителей.

Но… ничего не выйдет! Потому что есть книга — настоящий храм слова. Мы входим в него с душевным трепетом и почти суеверным восхищением: какая работа! Мы прикасаемся к «словам-кирпичикам», из которых сложен удивительный, непохожий на наш, мир заоблачных чертогов. Неужели всё это рождено человеком, таким же смертным, как мы сами?! Или… Или Пушкин прав: «Нет, весь я не умру — душа в заветной лире Мой прах переживёт и тленья убежит»?! Пока звучит в душе русского народа гармоническая лира Пушкина, Жар-птица в небе! И она даже роняет избранным золотые перья…

***

Чтобы написать эти слова, чтобы быть совершенно убеждённой в их истинности (а значит, и действенности), я должна была встретить книгу, которая не просто поразила бы моё воображение и ум, но изменила бы русло моего бытия так, как меняют его ключевые, судьбоносные события жизни.

Мне было 16 лет, и я очень любила читать. В раннем детстве, слушая отрывки из «Поднятой целины» Шолохова, глядя в книгу, которую держал отец, я невольно заучивала не буквы, а целые слова, фразы, отрывки. Точно так же вошли в мой ум стихи Некрасова и насмешливость Гоголя. В отрочестве я запоем читала тяжелые тома собраний сочинений Бальзака и Диккенса, а учебник «Родное слово» одарил меня потрясающим открытием: «Это ты, моя Русь державная, Моя родина Православная!» В стихах Ивана Никитина было столько правды, что никакая пропаганда не могла их перешибить…

Но в 16 лет сердце искало любви, или – в отсутствии избранника — хотя бы достойного выражения этого чувства. Самый высокий род слова — поэзия, и она же — кратчайший путь к сердцу читателя. В книжном магазине провинциального городка я раскрыла томик стихов «Посвящение». Первые же прочитанные строки легли на сердце: «Полюби меня крепко, Чтоб единой судьбой, Словно дерево с веткой, Был я связан с тобой».

Я училась в Воронеже, уехала работать в Москву, и везде возила с собой два мешка книг — личную библиотеку, составленную преимущественно из классики. В ней почти не было современных писателей. Из поэзии «отобрался» сборник «Посвящение». Имя автора — Валентин Сорокин — ничего не говорило моему уму: поэта не показывали по телевизору, не читали по радио. Но мне были близки стихи из цикла «Разговор с любимой» — живые, искренние и… будто хранящие смутную, глубокую тайну. При всей простоте изложения в них чувствовалось что-то необъяснимое. И это «цепляло», не отпускало, вело.

Прошло 13 лет со времени встречи с «Посвящением». Книга не была в центре моего внимания, она просто ждала своего часа. Но слово уже так много значило в моей судьбе, что я решила поступать в Литературный институт. Помню: золотистый август, мы, абитуриенты, шумно обсуждаем предстоящее собеседование. Я невольно отвлеклась от разговора: по двору Литинститута шёл человек — какое благородное лицо! Какие глаза — сколько в них мягкой красоты и пронзительной силы! Седина — серебристый, сияющий нимб! Я совершенно точно поняла, угадала, почувствовала: человек этот — необычный, не такой как все. В ту же секунду я пообещала своему сердцу: если поступлю, буду учиться только у него! Волна радостного предчувствия захлестнула меня: какое счастье, что здесь, в храме слова, есть такие люди!

1-го сентября на традиционном студенческом митинге я узнала, что человек, так поразивший моё воображение, поэт Валентин Сорокин, автор «Посвящения»…

***

Если бы моя история на этом закончилась, то её было бы достаточно для доказательства судьбоносности книг, которые выбирают нас. Но состоялось и продолжение: пришло время, когда в магазине, где я купила когда-то «Посвящение», продавали сборник моих рассказов! Я не только училась у Валентина Сорокина литературному мастерству, но и написала повесть о нём — «Тайна поэта», в которой, как могла, выразила восхищение его талантом и творчеством. Наконец, я редактировала многие его книги: «Крест поэта», «За одну тебя», «Сувенир», «Где твой меч?», «Здравствуй, время!», «Русская отвага», «Твои ладони», «Купола Кремля»…

Исключителен ли мой путь? И да, и нет. Да, потому что я откликнулась на зов слова, нет — потому что званы были многие, тираж того же «Посвящения» — 60 тыс. экземпляров. Валентин Сорокин в детстве был очарован поэзией полузапрещенного Есенина и расстрелянного Павла Васильева. Впервые он услышал их стихи из уст заключенных, работавших в уральской тайге. И мы можем длить эту драгоценную (и драматичную) цепь русской поэтической традиции в классическую вечность, к первоистокам слова.

Сейчас много издаётся плохих книг, книг-подделок, книг-обманок, произведённых на свет «неестественным путём», недоношенных, пораженных болезнями своих безответственных родителей. Это вполне объяснимо: люди стали слишком неразборчивы к слову, многие утратили понимание его значимости. Но есть и русская классика, есть русская поэзия, она поднимает душу на высоту, недостижимую в обыденности: «Стою один среди равнины голой, А журавлей относит ветер в даль, Я полон дум о юности веселой, Но ничего в прошедшем мне не жаль…»

Классическая русская поэзия — богатство, делающее человека счастливым. Когда мне трудно, я с благодарностью вспоминаю слова Валентина Сорокина: «Поэзия — божье дело, звездное состояние души. Со стихами ты никогда не будешь бедной или униженной». И жизнь автора «Посвящения» убеждает, что это — действительно так.

август 2015

Часть первая. Наши путешествия

Мчатся поезда, дышат реки, рвутся в просторе ветры; далеко, далеко ворочают барханами Каракумы; блестит золотыми спицами солнце; холм, играючи, развевает облака; бегут, обнимая путника, березы; голубеет полдень; багряная от молний, трепещет даль; свивается в огненные кольца у Южного креста драконий хвост; вспыхивают ресницы любимой женщины; волнуясь, вскипает закатный вихрь; дрожко встают крупные звезды и катится во двор золотая луна…

Поэзия Валентина Сорокина — поэзия вечного движения, мощного освоения пространств, звездной высоты и подземных вод, поэзия неистовых ритмов, стихии и поднебесья. Всюду крылья — у ветра, у человека, у Руси, и даже кресты летят в небо с земных погостов. Душа и движение. Поэзия — одухотворенное движение, мириады созвездий, открытие далей, просторов, богатств. Окрашенные в золотистые, серебристые, багряные, лазоревые цвета циклы стихов, горы стихов, реки стихов; падают, кувыркаясь, с гор камни; бьются неисчерпаемые водопады — вечный рев; прорываются сквозь гибельные льды ледоколы; космонавты назло вселенскому холоду возвращаются к теплой земле! Да можно ли было усидеть на месте после таких стихов?! На край света, в огонь и в воду, в горе и в радость, через любую тьму — к свету! И вдруг — спокойное, зимнее, упреждающее; тихие, снеговые шаги:

Мы привыкли счастье тихо кутать

В белые сугробы: след и след

Тот найдет, кому их не распутать

И себя не уберечь от бед.

Но время заговорило. Словно в долго молчавших часах тронули маятник, и они пошли мерно, ровно, безостановочно. Приходит миг, когда понимаешь, что нужно ехать, идти, мчаться вперед, вперед; подниматься на вершины и лететь через пропасти, чтобы понять самое главное, важное в жизни и в себе.

Книга стихов, которую я взяла с собой в дорогу, властно изменила и мои пути, и мои раздумья, и мою жизнь.

***

Над Петрозаводском кружат не банальные голуби — чайки. Город-корабль любовно собран в плавание по Онеге. Синее озеро летом вздыхает, искрится на солнце. Кажется, что вот-вот город поднимет якоря, блеснет палубами площадей, и — в путь. Но зимние льды и стынь останавливают поход. Малое творение Петра терпеливо ждет, а чайки все кружат над городом, метят розовую гранитную набережную, кричат. Ждут, глупые. Жду и я неизвестно чего. Хожу, твержу:

Ой ты, море,

Гребни и откосы,

Буйство,

В берег бьющееся лбом.

Я ушел бы

Рядовым матросом

На твоем

Суденышке любом!

Но никуда мне не уйти, никуда не деться, и жить здесь!.. А ночи белые, улицы чистые, люди другие. Какие-то очень ясные, отмытые. Тут воды много, камня. Даже бомжи здесь особенные. Я видела: по вокзальной площади устремленно шагала старушка, высохшая, тонкая, с руками-былками, с коричневым, отполированным ветрами, лицом. На ногах у нее ботинки мужские «прощай, молодость», на плечах шинель голубая, тонкого сукна. Без погон. Дорогое было обмундирование, офицерское. Одежда мятая, замучена скамеечными снами, но от устремленности и чистого воздуха складки опадают. На голове у старушки кубло, до глаз не досмотреться — морщины. А все же из кармана шинели кокетливо торчат розовые полевые цветки. Я долго смотрела ей вслед.

Хочешь узнать город — посети его базар, говорят на Востоке. Петрозаводский рынок встретил до боли знакомыми лицами. «Дэвушк, — скучали продавцы, — падхады, будем арбуз рэзат. А как завут дэвушк? Мандарын сладкый грызть хочешь? Эх, дэвушк…»

За воротами теснились аборигены с жалкими пучками зелени, чесноком, низкорослыми гладиолусами, лесной ягодой. Больше из сочувствия, чем из нужды, я купила чернику у старика с орденскими планками на затертом, побелевшем от времени, пиджачке.

— Послушайте, — наивно спросила я у него, — а почему у вас такой южный уклон в торговле?

— А потому, дочка, — старик наклонился к моему уху и, оглядываясь, шепотом выдал страшную тайну, — у нас денег нету. А у них — есть…

А мне-то хотелось уехать от раздумий, от несправедливости, от несчастий! Нести ношу лишь свою, посильную, от которой только здоровая усталость и никакой сутулости.

Дом ты мой за скорым перевалом,

Щедрый стол, раздольная кровать, —

Неужели этого мне мало,

Чтобы никогда не горевать?

Но видится, как назло, совсем другое. Залегает в памяти, точит бессонницей по ночам. Пустяки, ерунда всякая. Бомжиха с цветочками, например. Или рыжий, побитый конопушками, безработный из Мурманска. В поезде вместе ехали. Он бормотал беззлобно, удивленно даже:

— Говорят по телевизору: в следующем году жизнь будет лучше. У них, — он показывал медными ресницами на потолок, — конечно. А у нас? Уже и упоминать не стали. Забыли.

Ах ты, господи! Хорош город-корабль, но на нем от себя не уйдешь, на приколе стоит. А мне большая вода нужна. Чтобы все плохое утопить. И выбрала я Конч-озеро. Что и говорить, подходящее название.

А все здесь и началось. Вышла на берег и ахнула: такую ли воду слезами мутить?! Всю жизнь, оказывается, я в кривые зеркала смотрелась!.. От доверчивости. Или от глупости. У кривых зеркал — витиеватые рамки подражания. А в Конч-озере утренняя гладь слилась с небом. И отразились — донные звезды в глубинах, радужные рыбицы в высях. И я вспомнила: если в детстве ребенок не замер перед цветущим черемуховым кустом, дымчатым весенним холмом, голубым озером, то навсегда в нем что-то красивое и ясное потеряно. И ничем потом не спастись — ни книгами, ни эрмитажами.

Я могу стоять на берегу

Озера

и слышать тихо-тихо,

Как стряхнула росы лебедиха

С теплых крыльев на моем лугу…

Вот оно, озеро! Могу выпить его, могу утонуть, могу каплей его стать, могу в голубые воды, как в сари, завернуться. Пой, небо; удивляйся, невозмутимый, точеный, остроконечный лес! Здешние березы не кудрявятся как наши подмосковные, а тянутся к солнцу, прямые и строгие. Монашки карельские. Камень их хлеб. Воздух — молитва. Не потому ли птицы на рассвете молчат?!

Дни расправили плечи. Солнце щедро разбежалось по воде, и казалось, никогда не собрать ему свое золото. Однажды из-за глыбистой, богатырской скалы на простор вышла старинная, осанистая русская ладья. Побережье ахнуло, прогулочные лодки у причала вытянулись как на параде. Ладья медленно, величаво-победительно шла по озеру, расправив грубый серый парус, должно быть, очень прочный. И я вдруг с радостью поняла, что всё в прошлом: корветы с алыми парусами, погибельные «Титаники», наркотические наутилусы. Мне нужен только такой корабль, и нет ничего красивее и проще повседневного грубого паруса.

Когда ладья причалила, я присмотрелась к названию. Молоденькие матросы ловко сновали по мачтам, тянули канаты. На спасательных кругах, крепком, просмоленном боку судна тускло блестело одно-единственное слово. Я недоверчиво покачала головой: ладья называлась «Любовь».

***

В Москве, в бестелевизионные вечера, я часто вспоминала Карелию. Телевизор меня окончательно разочаровал после того, как в одной из передач под фотографией Виктора Черномырдина появилась подпись: «Анатолий Чубайс». Казалось бы, какая разница?! Но я почему-то расстроилась…

Мне хотелось дойти до главного — естественных основ жизни. Москва — берег. Место чтения книг. Я перелистывала томики, тосковала, искала. Я сравнивала. Мне было тяжело, потому что я привыкла верить «общественному мнению» и сомневаться в себе. А оказывается, «свет» беспокоится лишь о себе и о славе самоутверждения. «О, как мне хочется смутить веселость их…»

Но больше я думала о том, что в Орске, на родине Черномырдина, любой слесарь его речистей, выпивастей, мордастей и мастеровей. Что Чубайсу никогда не придет в голову спуститься с олимпов в метро и всмотреться в лица людей. Всмотреться и вспомнить, применительно к себе — «Бог шельму метит». Я думала о том, что не в них, опереточных, игрушечных властителях дело, а в чем-то другом, большом, подспудном, непостижимом для меня. Я — всего лишь женщина с берега Конч-озера. Люди жили, бились, страдали и умирали до меня, а я пришла в растерянное время, когда выронены все главные слова — от мамы до родины — и потому кажется глухо и одиноко; и четвертушки поэзии, расклеенные по вагонам метро, не объединяют, а ввергают в еще большую бездну. Есть или нет родина? Есть или нет народ? Нет народа — есть выродки. Есть народ, и тогда я его частица, его травина, его ветвь, его росина, и слаще этой могучей покорности нет ничего! Вот песня! Но почему, почему так долго она мне не слышалась, не напевалась, не звала?!

То не снег беловейною грустью

Все березы осыпал подряд.

Это души лебяжьи над Русью

С тихим стоном летят и летят.

Я закрываю книгу со смешанным чувством. Может и правильно, что такие стихи не услышишь по телевизору? Есть два мира, и они не должны пересекаться. Но редкие встречи, как случайный взгляд в зеркало, бывают полезны. У памятника Пушкину меня окликнула знакомая журналистка из съемочной группы ОРТ. Я указала ей на прохожего:

— Смотри: это великий русский поэт!

— Как русский? — не поняла она. — Ты хочешь сказать — «российский»?

Теперь уже я удивилась:

— Разве Пушкин российский, а не русский?

«Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, И назовет меня всяк сущий в ней язык…» Язык — русский. Характер — русский. Боль — русская. Ширь — русская. А поэт — российский. Как такое может быть? И финн, и когда-то дикий тунгус, и друг степей калмык сегодня в одном ряду с гордым внуком славян. Отлично понимая, впрочем, на интуитивно-природном уровне разницу. И славно! Страшно представить землю сплошной пустыней. Или нагромождением эскимосских ледников. Или только непроходимой тайгой. Лжемичуринцев разоблачали — рябине не стать дубом. А с человеком, значит, можно делать всё, что угодно?

Мой язык. Моя родина. Моя любовь. До Пушкина — золотая цепь из вечности. После него — богатырская застава, защита — Лермонтов, Некрасов, Блок, Есенин, Павел Васильев. Задумаемся: легко ли им?

Разве я не пил страданий чашу,

Завтра снова ей не пустовать, —

Кто-то должен за Россию нашу

Под прицелом недруга вставать…

***

Но что есть Россия? Что есть родина? И снова я еду — небо высокое-высокое, поля — широкие, леса, лесочки и перелески, деревеньки и кладбищенские оградки. Всё здесь, в приближении к родительскому дому, понятно мне и знакомо, всё по-хорошему волнующе; всё — моё.

И всё-то я знаю наперед: как приеду и накачаю себе во дворе воды в зеленую эмалированную кружку, какие будут разговоры и радости моим гостинцам, и что за новости можно прочесть в местной газетке «За изобилие». Но почему же мне так хочется возвращаться сюда, к привычному, исхоженному, увиденному и перевиденному, к жизни, чей уклад груб и прост; где скука метет по зимним улицам и где нет никакой замысловатости? Почему я так спешу, почти лечу вровень с ветром, и так мне свободно, как бывает иногда в детстве — ни о чем не надо заботиться! — путь твой предопределен, а душа почти спасена… Здесь, напитанная горьким запахом придорожной полыни и лебеды, душа расправляется во весь видимый простор, становится добрее и чернее нашего чернозема.

Мне легко — я еду домой. Мне грустно — я думаю о доме, о России и о будущем.

Мне, теперь уже много объехавшей и повидавшей, кажется, что счастье невозможно без чувства любви и чувства родины.

Не смогу разлюбить, хоть убей —

Потому что родился не черствым —

Эту синюю сонность степей,

Эти звезды, березы и версты!

Да-да, о ком бы не писал литератор писал — о тете Даше или о Чубайсе, и о чем бы он не писал — о планете Марс или о покосившихся избах в Костромской губернии, везде он пишет прежде всего о себе, открывает свой мир для себя и других. Но что, какой мир, может открыть в себе поэт, если в сердце его нет родины, нашей огромной и горькой родины?!. Родины со всеми, кто здесь живет и жил, с её крестами, курганами и погостами?

И вот я снова еду — мимо печальных безлюдных полустанков, столбов электропередач, лесов и лесочков, унылых придорожных построек, бетонных бесконечных заборов с корявыми политическими и «металлическими» надписями; мимо бабушки и ее внучки с двумя косичками, мимо спокойствия и стылости… Там, где я скоро буду, даже валенки теплее греют, даже лет мне меньше. Там, на родине, в густоте вечера смутно белеет цветущий картофель, и крадется по небу туча-пират с осколком месяца в руках, и чуть встряхивает листами серебристый тополь. Он чует ветер — пока еще такой же молодой, как я, ветер юный, синекрылый, и от ветра серебрится тополь у моего двора. И мне грустно — не оттого, что никогда мне этот ветер не догнать, а оттого, что я вдруг не сумею, или не успею, или струшу о нем рассказать…

***

А поэт Валентин Сорокин родился в сказочном краю — на Южном Урале, седом, таинственном и бесстрашном. А разве не в сказочной Москве родился Пушкин Александр Сергеевич? А разве не на былинной Рязанщине родился Есенин Сергей Александрович? Везде, везде, в любом уголке России, не оставленном Богом и любовью, памятью и красотой, может родится поэт. История русской литературы тому подтвержденье… Но как только наступает пора разора и разорения, пора разрушения сказки и осквернения былины, пора забвения старины и нарушения равновесия природы, русскому поэту очень трудно родиться и расправить плечи. История литературы, увы, тому подтверждение…

Но край Валентина Сорокина всё ж оставался сказочным и в ту, далекую теперь уже пору 30-х годов ХХ века, когда в лубянских подвалах пытали русских поэтов. Много было недосказанного и недопетого. Павел Васильев напишет в 1936-м, почти в то же самое время, когда родится будущий его продолжатель, читатель и почитатель, поэт Валентин Сорокин:

Посулила жизнь дороги мне ледяные —

С юностью, как с девушкой, распрощаться у колодца.

Есть такое хорошее слово — родныя,

От него и горюется, и плачется, и поется.

А дороги Павла Васильева ждали не ледяные, а кроваво-изуверские, нечеловечески мучительные!

Но если бы не было в России Урала и Сибири, Севера и Колымы, то где бы валили лес и добывали золото мученики, недобитые в подвалах НКВД? Россия — сказка. Мама поэта, Анна Ефимовна, крестьянка. Жалостливая, красивая, золотокосая. Жалела она сына, Вальку, единственного уцелевшего из четырех братьев, гладила по голове, вздыхая: «Какой ты добрый растешь, сынок!.. Какая у тебя жизнь будет тяжелая!..» Так и вышло. А еще Анна Ефимовна жалела каторжников, работавших на лесоповале. То картошки им принесет, то молока — от своей многодетной, немалой семьи отрывая. В тайге, у костра, в минуты короткого отдыха, вдали от лагерных глаз, образованные каторжники читали стихи — о любви и воле. Так запрещенный Сергей Есенин пробирался, минуя «официальные каналы», на сказочный Урал. Так Борис Корнилов и Павел Васильев, казненные и оболганные, находили в глухой тайге мальчишку, внимательного слушателя, который, спустя годы и годы, напишет книгу о русских поэтах, украденных у русского народа. Но книге будет предшествовать собственный путь, которому не позавидуешь и который не повторишь…

А все же Урал — сказка. Пусть голодное военное детство, пусть отец, Василий Александрович, вернулся домой с войны израненным инвалидом, но зато:

Вырос я на Урале,

Где огнистые дали.

Огнистые дали — это не просмогованные облака Москвы, не асфальт пай-мальчиков, «золотой молодежи» партбоссов. Отец — лесник, лесной человек, не ошибался, когда слышал голос птицы и видел след зверя. И сына, продолжателя рода этому сказочному искусству обучил. Но и отец Василия Александровича, Александр Александрович, лесник. Лесники и пчеловоды Сорокины на Урале. А прадед поэта, Александр Осипыч Сорокин похоронен вместе с прабабушкой на хуторе Ивашла. А главный сорокинский монолит — Осип Павлович Сорокин — был, по семейным преданиям, богат, храбр, красив и знаменит. Избирался он головою завода. Убит на берегу Урала в окрестностях аула Уртазым. Полукочевники убили, киргизы, гуляющие вольными степями. Похоронен прапрадед в Кананикольском, древнейшем русском селе на Урале.

Да, знаменит Сорокинский род на Урале, род ратный, богатырский, но дерзкий и мятежный, что не раз его подрывало… Круто этот русский род уместился между двумя заводами — Преображенским и Кананикольским, ныне сёлами: Зилаиром и Кананикольском. «Уезд наш, Преображенский, числился в составе Оренбургской губернии, когда меня еще на свете не значилось. А позже, при очередном разделе России, район, переименованный в Зилаирский, пхнули в Башкирию», — это из рассказа «Дедушка мой».

Рассказ — сказочный по сюжету, но, говорят, в жизни и не такое бывает. Дедушка, Александр Александрович, лесник и пчеловод, добывал мед дикий из колоды, да так увлекся, что свалился с лиственницы — с дымарем, в сетке, прямо на голову зазевавшемуся медведю. Бедняга, перепуганный от упавшей с неба беды, да еще и оглушенный пару раз дымарем — геройский дед от нежданной встречи не дрогнул — драпанул, но силы оставили потрясенного зверя — умер от разрыва сердца. А дедушка — спасся.

К Александру Александровичу пришла заслуженная слава в окрестных селах и хуторах, а домашний авторитет у него и до этого случая был неколебим. Только бабушка Евдокия, иногда в конфликтах корила мужа: «Ты медведя насмерть испугал, а я те чё, изведешь и похоронишь!..»

Детство — с зелеными иволгами, с бурыми медведями, с дремучими лесами и семейными преданиями — ушло. И взрослый, много повидавший, умудренный жизнью поэт напишет:

Зеленый лес, могучий лес, он главный

Среди лесов, к нему прильнувших звучно,

Березовых, осиновых, ольховых,

Черемуховых, ивовых лесов.

Но лес — в стихотворении «Мой лес» — не только воспоминание о золотоствольной тайге, вытянутой в струну к небу, — «сосна к сосне — не отличить, как свечи» — не просто лес, населенный медведями и муравьями, благородными лосями, упрямыми тетеревами, рябчиками юркими и звонкими соловьями, он, лес, зеленый и высокодумный, в дождь напоминавший океан, а теперь сильно поределый, со множеством больных деревьев — как он похож на русский народ, сильно изведенный в ХХ веке войнами и революциями! На Южном Урале Сорокинский род вставал рядом с башкирами и мордвой, татарами и чувашами. А сам Валентин Сорокин рос среди крестов войны — из некоторых горных хуторов из дворов уходили на Великую Отечественную по пять-шесть человек, а многие ли возвращались?! Израненные, инвалиды, они умирали быстро, и дичали, сиротели когда-то обжитые русским человеком места… Мальчишки горного хутора Ивашла помогали бабам толкать гробы на гору — там было кладбище. В краю железа и дерева — маленькие березовые кресты. Валентин, из рода Сорокиных, спешил расти: ему казалось, что нужно рассказать об этом неизбывном горе — войне, стариках и старухах, у которых погибли внуки. Надо было торопиться, расти — не по дням, а по часам, и прожить жизнь — богатырски-сказочную, чтобы рассказать о России, той, почти навсегда утраченной и потерянной русскими…

Из поэмы Валентина Сорокина «Бессмертный маршал», 1977.

Мой дальний хутор на Урале грозном,

А где же ты и что с тобой? — скажи.

Кресты, кресты,

По луговинам росным

Порхают одичалые стрижи.

Кресты, кресты,

Куда ни повернусь я —

Кресты, кресты

И — муторно окрест.

Но не поставил ворог крест над Русью,

А Русь над ним переломила крест.

К нам замышляли недруги не тропы,

А трассы проутюживать в поля.

Не взять России — и не взять Европы,

И мир не взять,

О русская земля!

И — проклят тот,

Кто жуткий день вчерашний

Упрячет в омузеенный гранит,

Кто русский дух

И русское бесстрашье

Не приумножит и не сохранит!..

***

В Волгоград я приехала днем. День, правда, уже клонился к закату, и подъезды к городу, широкие проспекты, здания с колоннами — все было озарено золотым зрелым светом, солнечные лучи — длинные, мягкие, согревали город последним летним теплом: август стоял на исходе.

В городе у меня были служебные дела — но это завтра. Сегодня — свободное время. Подошел троллейбус, на боку, на табличке-указателе, я прочитала один из пунктов назначения: «Мамаев курган».

…И вот уже я поднимаюсь по бетонным ступеням в гору. Я пока еще не вижу монумента, лишь темно-зеленые, грубые флаги пирамидальных тополей реют по сторонам, да грозное небо над головой. Оно, это небо, наливается свинцом и гневной синью с каждым моим шагом. Ветер становится жестче. Пахнет свежестью, простором, чувствуется присутствие вблизи большой воды. В горле сохнет. И внезапно, в одну секунду, мне открывается монумент — гигантская, страшная в своей силе, женщина с тяжелым мечом на фоне окровавленного закатом, уходящего солнца. Еще нужно преодолеть много ступеней, миновать ряд огромных, но кажущихся небольшими, по сравнению с главной, скульптур; пройти мимо стены-скалы, испещренной Сталинградскими надписями… Долго, очень долго, я поднимаюсь на вершину кургана. Мне жутко от силы, которая сюда вложена, и страшно оттого, что я даже не могу ее осознать. Нигде, никогда больше я не встречала ничего подобно. Языческая, дикая мощь и храмовая, недосягаемая святость. Небо на острие меча клубится высоким, адовым свинцом, реют бетонные одежды на женщине-богине, обнажая её крупные, напитанные силой стати, Волга внизу кажется только что вспаханным полем. Воды почти недвижимы, они красно-коричневые, словно всё еще несут человеческую кровь. Я содрогнулась. «Здесь стояли насмерть гвардейцы Родимцева, и они победили смерть!», — черной краской, от руки, было выведено на плитах дебаркадера.

Потрясенная, погруженная в свои раздумья, механически спускаюсь я в огромный круглый зал у подножья монумента. Сумрачно, словно в царстве Аида. Пылает вечным огнем факел, который держит огромная, поднимающаяся из недр кургана человеческая рука. Отсветы пламени скользят по залу. На стенах, словно распятые знамена, каменеют выложенные красной мозаикой скрижали. Мелкими золотыми буквами, в несколько тесных рядов, грудятся фамилии погибших. Их очень много, этих красных плит. Их очень много, этих золотых фамилий… Но как же я могла забыть, запамятовать: здесь, на Мамаевом кургане погиб мой родной дядя! Родившись много позже, я и войну, и погибшего дядю, от которого в нашей семье не осталось никаких материальных свидетельств, кроме фотографии, со временем стала воспринимать как миф. Ушел воевать и погиб молодым. Вот и всё.

Но теперь то, что для меня было мифом, благоговейным воспоминанием, вдруг обрело почти живую силу. Как странно, страшно, стоять на кургане, политом родной кровью, стоять на самой этой крови! Быстро, нервно я взглянула вокруг. Здесь, на мозаичных скрижалях, в бесконечном золотом списке где-то есть и его фамилия. Почему-то для меня стало очень важным найти её. Зачем? Я не знала. Отблески огня слабо озаряли огромный зал. Близилась ночь, и на улице стремительно темнело. Стараясь быть внимательной, я стала просматривать списки. Я спешила. Но каждая плита, из-за обилия фамилий, требовала времени. Я напрягала зрение. Глухо грохотал гром, свет быстрых молний змеился рядом — собиралась гроза. С каждой минутой в зале темнело, и казалось, что круглая крыша опускается ниже, просветы между ней и стенами почернели. Загуляли сквозняки, пламя стало рваным, неровным. Фамилиям не было конца: «Баранов Т. А., Лыков И. М., Агибалов С., Мухамедшин Р. Т.», — алфавитный принцип не соблюдался, что ещё более затрудняло мою работу. Увы, недосмотрев пять или шесть плит, я вынуждена была оставить своё занятие — стало совсем темно и я не могла разобрать букв.

Выбравшись на поверхность, где было светлее, чем в зале, я обнаружила что да, вот-вот грянет ливень. Еще страшнее и беспощадней вырисовывалась в небе фигура монумента, что-то мстительное и всепонимающее чудилось мне в облике этой языческой женщины. Она казалась больше и сильнее неба; неба, в рваных дождевых тучах, низкого, набрякшего, сине-черного, полуночного. Оттого, что на душе было смутно, я шла медленно, не спеша, хотя первые крупные капли дождя уже звучно упали на бетон. Навстречу мне поднимались две парочки — подростки с пивом, с подружками. Тонконогие, тонкорукие, в брючках, с одинаково высвеченными челочками, редкими волосенками, они смеялись истерическим, нетелесным смехом, таким, будто он шел извне.

Все во мне передернулось. Что-то мешало мне принять живое, видимое, может быть даже и страдающее по своим бестолковым поводам; оно, это живое, воплощенное в подгулявших подростках, было ненавистно. Я удивилась себе: вот, оказывается, как я могу ненавидеть! Я ненавидела их так, будто они меня лишили любви, или осквернили мой дом, или надругались над моими близкими. Сердце моё забилось мучительно, редко, громко. Уже они поднялись высоко и не слышно было смеха, лишь контуры их карликовых, согбенных фигурок вырисовывались вдали, а боль все еще не отпускала меня — я ненавидела их больше, чем своих личных врагов.

И тут дождь пошел по-настоящему. Мне стало грустно, так грустно и страшно, будто я посетила египетские пирамиды. Все пройдет: одна жизнь, один народ, один вечер, одна ночь… Тогда зачем жить, опираясь на правила, долг, мораль, если все пройдет — и жизнь героя, и жизнь насекомого? Насекомому даже легче — никто не оскорбит его прах, никто не будет смеяться на его могиле. И не все ли равно, кто победил в той войне? Ну, допустим, победил бы Гитлер, и сейчас на Мамаевом кургане стоял бы другой монумент, и возможно, не менее величественный, и какая-нибудь фрау искала среди фамилий погибших своего дядю. Да и в самом деле, разве Гитлер не победил? Явлением этих подростков. Только воинствующий, неуспокоенный враг может хохотать на кладбище! Или — победило время? Не Гитлер, а время. Но неужели время — больше жизни? Неужели живая, мучительная кровь, будоражащая моё тело, ничто по сравнению с бесстрастными и вечными минутами? Тогда зачем всё, зачем эти жестокие, смертельные эксперименты, которые с нами проделывают? Я не хотела такой жизни!

И мне стало жаль себя, и всех людей — хороших и плохих, которые меня окружали, и которые тоже были в вечном земном скитании, и жаль времени, которое мы проживали в суете и слепоте. Но больше всего я вдруг пожалела дядю. И образ его, до этого плоско-фотографический, абстрактный, мёртвый, вдруг обрёл плоть и кровь, и я увидела его живым. Лишь на секунду. Я увидела его глаза, серые, усталые; плотно сжатые губы, молодой, незавершенный еще овал лица. И жальче всего была эта незавершенность, говорящая о том, что он так и не узнал ни женской нежности. И мне казалось, что это очень обидно — умереть без любви…

***

О, русская земля… Как часто мучительны и безотрадны путешествия по русской земле — но другой земли, земли чужой, немой, не говорящей, нам не надо.

Все одолеешь, море и пустыню,

Леса возьмешь и горы на пути,

Но если вдруг душа твоя остынет, —

Её снегов уже не перейти.

Говорят, что писатель отражает время. Это так, и не так. Писатель, по-моему, должен искать истину в любом времени и говорить о ней… Атеист и верующий, подлец и праведник, Маркс и Достоевский, все мы совершенно по-разному трактуем мир, поступки, течение жизни. И в атеистическую схему современный мир укладывается гораздо охотней, чем в религиозную. Атеизм и материализм объясняют всё, кроме одного — чуда. Чуда любви. Причем не какой-то абстрактной, «к человечеству», а к конкретному человеку, в котором сосредоточен весь мир. Каждый, к кому приходила любовь, скажет, что это чудо, причем совершенно нежданное и незаслуженное, счастье сверхмерное, райское. Как? За что? Нет объяснения. Любовь — чудо. И только осознание этого чуда в религиозном смысле позволяет продлить блаженство. Какая тревога у Есенина, какой крик, какая тоска по любви, по откровению!

Листья падают, листья падают.

Стонет ветер,

Протяжен и глух.

Кто же сердце порадует?

Кто его успокоит, мой друг?

Но и художественная проза (что уж говорить про поэзию!) — это чудо, природу которого разгадать невозможно! Вот ты сидишь за письменным столом, и — ничего, в душе тишина. Но стоит тебе выйти из дому, сделать шаг, вдохнуть свежего воздуха, посмотреть на родное небо — без всякой «творческой» мысли — и что-то соединяется в тебе, начинает работать, образ мгновенно делается живым. И каждое движение, взгляд, поворот головы — все это добавляет жизни образу.

Откроем Сергея Есенина, любое стихотворение, наугад:

И тебе говорю, Америка,

Отколотая половина земли, —

Страшись по морям безверия

Железные пускать корабли!

Какая воля, какая уверенность в слове, какая пророческая правда! И разве сегодня Америка — не отколотая половина земли?

А Борис Корнилов, волжанин:

Эти вовсе без края просторы,

где горит палисадник любой,

Нижний Новгород,

Дятловы горы,

ночью сумрак чуть-чуть голубой.

Влажным ветром пахнуло немного,

легким дымом,

травою сырой,

снова Волга идет, как дорога,

вся покачиваясь под горой.

В каждой строке — предчувствие любви, сильной, чистой, юношеской. И как залог силы, победительности — Волга-дорога, просторы без края, сумрак, ветер…

А вот и Дмитрий Кедрин:

Серы, прохладны и немы

Воды глубокой реки.

Тихо колышутся шлемы,

Смутно мерцают штыки.

Смерть, ход, «шаг» истории, река Лета и будничный пейзаж — умрут многие. А всего — четыре строки!

И попробуем «вплести» в этот поэтический венок стихи Андрея Вознесенского:

И никогда б в мою жизнь не вошла

Ты, что зовешься греховною силой —

чисто, как будто грехи отпустила,

дом застелила — да это ж волшба!

«Волшба» волшбою, а чуда нет! Но как вся эта мертвая «волшба» сглаживает, ворует, топит впечатление от стихов Есенина, Корнилова, Кедрина! И как же, после таких сравнений, мы можем стать «демократами» и «плюралистами» в литературе?! Нет, мы можем быть только несоединимыми, несопоставимыми, несмешиваемыми мирами, по-разному понимающими и литературу, и жизнь, и талант, и призвание. И никакого «консенсуса» у нас никогда не будет. У нас разные дороги: одни все время в гору с грузом беды и счастья, другие — с горы, набив карманы пастернаковскими, букеровскими, триумфскими и прочими ворованными премиями-долларами. Помочь друг другу мы, увы, ничем не можем…

Все попытки литературоведов, структуралистов, лингвистов, философов «разобрать» образ, символ, разъять его, развинтить — совершенно безнадежны. Это не значит, что эти попытки не нужны — исследуют же физики атомное ядро, расщепляют его и проч. Но от собственных исследований они же потом и ужасаются — от беспощадной атомной бомбы, например.

«Разъятие» образа порождает информационные, словесные «бомбы» — рекламу, политагитки, лжелитературу, состряпанную по рецептам-шаблонам. Все это — другой мир. Мир мертвечины, мусора, пустой жизни. Я люблю — это значит: я ничего не знаю (при всем моем старании, ежедневном, кропотливом — познать мир, природу образа, стиха, прозы). Я люблю — это значит: я чувствую. Безрелигиозность есть бесчувственность; ведь образ создается только при участии чувства; нет чувства, и образ не будет жить, даже если в него вложишь всю свою эрудицию, фантазию и старание. Бог — чувство — помогают творить, всякое творчество и есть продолжение дела Божьего на земле. Человека (а не биомассу, не электорат, не зомби) волнует то, в чем вложено сильное чувство.

Литература не менее точна и беспощадна в своем оружии, чем физика, но есть «завесы», маскирующие её «убойную силу», и есть отсроченность результата. Но сколько бы физики не истязали атом, а биологи не плодили клонированных двойников, сколько бы лингвисты не пытались «развинтить» образ, ничего не выйдет. Почему и работы настоящих писателей (поэтов) по этому поводу намного умнее всех ученых — взять хотя бы Есенина («Ключи Марии») и сравнить его с изысканиями Алексея Лосева.

Почему же образ не может быть до конца разъят и понят? Образ — это чудо, образ — это Бог. Мы говорим: «Образ Его». Творчество, и жизнь вообще, есть различение добра и зла в самых мельчайших проявлениях. Так и появляется «рисунок жизни», да и произведения тоже. Главное, быть честным — и тогда перед писателем будет ежедневный, очень тяжелый труд по различению добра и зла.

Всякие мысли — даже самые смелые, умные, всякие наблюдения — даже самые свежие, точные, всякие догадки — это такая третьесортность по сравнению с образом! Образ — чудесное слияние чувства, мысли, движения, истории, тоски — он всегда объемный, движущийся, живой. Нет, никакой науке за ним не угнаться!

Итак, образ — это чудо. Образ — это Бог. Образ — это любовь. Образ — это природа. И, наконец, образ — это родина. Без глубинного чувства родины нет образа! Нет любви, нет чуда и даже — нет Бога. Любовь к родине — преодоление эгоизма, преодоление страха смерти. Только родина делает поэта поэтом. Без родины — нет поэта!..

Александр Пушкин:

И долго буду тем любезен я народу…

Михаил Лермонтов:

Люблю Отчизну я, но странною любовью…

Николай Некрасов:

Родная земля!.. Назови мне такую обитель…

Александр Блок:

О, Русь моя! Жена моя!

Сергей Есенин:

Звени, звени, златая Русь!

Владимир Луговской:

Ах, Россия, Россия, зачем ты мне снишься?

Николай Рубцов:

Тихая моя Родина!

Александр Прокофьев:

Соловьиное горло — Россия…

Валентин Сорокин:

Мне Россия сердце подарила…

Так о чем мы толкуем? Кому и что доказываем? Кому какие памятники ставим?! Кому поклоняемся? Для чего живем?! В чем ищем счастье? Если есть в жизни смысл, счастье к тебе придет. Но только смысл этот должен быть очень высокий, по возможности вровень с теми вершинами, которые уже были до тебя. И неужели всем нашим критикам-литературоведам-аналитикам не понятно, что помимо всего прочего, образ — это человек? Если не будет в писателе красоты, богатства души, щедрости, чувственности, многоцветия мира, трагизма, тоски, многодумности, честности, праведности, отчаянности, мученичества, любви, силы, добра — не будут его стихи и проза живыми! Образ — это человек. Образ — это народ. Образ — это жизнь. И единственная наша жизнь, такая хрупкая и бесценная, должна быть красивой и сильной. Неужели это непонятно?!

***

И я поехала на Урал. На родину поэта Валентина Сорокина. Где-то в старых, слоистых раздумчивых скалах бродила ускользающая от меня истина, показывалась краешком и пропадала, звала, обещала и обманывала. Что-то важное я должна была понять в стихах, во времени и в себе. То, для чего мало одних книг, даже если книг много. Ура Уралу! Я ехала в Зилаирский район Башкирии. «О, — напутствовали меня в Уфе, — счастливая! Ты увидишь русскую Швейцарию».

Горы, горы, голубые горы Зилаира! Вечная синяя дымка над вами, в солнце и в хмарь, в радость и в горе. Не от их ли суровой задумчивости не могу я сдержать беспричинных слез?! Разве можно пережить самые старые горы на планете? Разве можно забыть их косматые, поросшие лесом, пологие спины? Бегут, теряются в камнях, прозрачные реки с мягкой, спасительной водой. Одна из них — Чувашленок. А по склонам гор стонут искореженные, избитые зимними буранами березы, тянут страшные руки к небу. Вот что жизнь делает с деревом…

Сколько я видела женщин по русским деревням, избитых до срока непосильным трудом, горем, безрадостностью. Только бы помнить эти березы!

Урал — мужской характер. Вечная дымка над сопками, вечное прощение и нежность. Урал — ответственность. Урал — бескрайность. Тает в сини первая гряда, а за ней — вторая, а дальше уже и не разобрать, что пропадает в сини — облака или горы. Торжество, возвышенность, тайна — все здесь и все есть. Все — в поэте. В стихах Блока — строгость петербургских колонн, тревожное небо Европы. Пахучие, сенокосные строки Есенина; «с иными именами встает иная степь» — у поэта, родившегося на Урале, мнимая доступность самых старых и самых золотых гор. Ура Уралу!

А, впрочем, чему же я радуюсь? До хутора Ивашлы — сорокинского родового гнезда мне вовек не дойти: сгинул он, растворился в советском времени.

Там, где рыси и орлиный клекот,

Где медведь малину ест с утра,

Затерялись в мареве далеком

И в горах пропали хутора.

Отцвели гармошки на коленках.

Ленты отшумели у невест.

Ивашла,

Успенка

и Павленка, —

На холме обуглившийся крест.

Словно дед сутулый ищет внука

Или бабка с посохом бредет.

«Мир усопшим!» — вот и вся наука,

Жаль ее не знал я наперед.

Я не знал, что вечен запах ила,

Что скала, как мать моя, грустит.

Я не знал, что ни одна могила

Сорок лет разлуки не простит.

Я не знал, что не сулил успеха

Мне, мальчишке, звездный сеновал:

Жизнь проехал, шар земной объехал,

Ну, а этот крест не миновал.

В Индии другие реют птицы,

В Риме — серебрятся родники,

А у ваших речек, зилаирцы,

Завздыхали те же тальники…

И не зря с любого перевала

Вновь я слышу: в дорогом краю

Седина гранитного Урала

Овевает голову мою!

Мне говорили: великое предчувствие народа рождает великого поэта. Это ли не трагедия — поколения шли на восток и север, строили дома и города, били зверя, пахали землю, утверждали веру, рожали детей; превозмогая лишения, поднимали головы к звездам и — сходили в небытие еще при жизни своих певцов. У птицы есть гнездо… В степи же несчетно было тюльпанов, в горах — каменьев, в роду — умельцев.

В Зилаир меня вез шофер Гена, мосаль. Дорога от Уфы долгая, шесть часов при умелом вождении, так что переговорено было много. Мосали — удивительное, почти сказочное племя, «русские высшей пробы». Я слушала, разинув рот. Они и умельцы, и гармонисты, и танцоры первые. И дома у них самые высокие, чистые. И дети не чванистые. И чулки с вышивкой, и рубашки свежайшие. И если скажут — отрубят. Вот так-то. А уж чтоб мосаль семью порушил — не было такого. Терпеливые. Непьющие. Верные. Но очень воинственные, буйные, за то и были переселены царем из Мосальского княжества на Урал — границы держать. «Сорокин? Да-да, мосаль номер один. Тут родни их много. Я и племянника, Сашку, знаю, у него вся выходка дядина…»

Заповедный остров русской жизни. Скалы. Ладно пристроившиеся дома, березовые поленницы. Синяя гладь зилаирского пруда. Грустные сосны, точно отраженные в воде. Дымчатое небо, воздух ключевой. Представлялось много раз, а все же оказалось совсем другим, ни на что не похожим. «Было бы время, — говорит Гена, — можно проехать туда, где Ивашла была. Недалеко. Но не на такой машине, конечно…» Где-то я рядом, совсем рядом…

***

Так что же есть поэт? Как, в каких пределах он рождается, расправляет плечи и становится свободней ветра, сильней уральского бурана? Что позволило ивашлинскому мальчишке — «ивашленку» — вырасти под стать героям своих поэм — князю из «Дмитрия Донского», полководцу из «Бессмертного маршала», ученому из «Прощания»? Где истоки вселенской, непостижимой нежности поэм «Золотая», «Две совы»? Откуда взялась в нашем гнутом времени эта испепеляющая сила честности, перед которой меркнут все ухищрения искусственности?

Я честен, как якорь, как смертная клятва матроса.

Судьба моя, жизнь моя — ветры, шторма и торосы…

Что значит: быть честным в слове? Быть очень образованным, собранным, знающим; служить красоте, родине, народу. Быть беспощадным к себе, постоянно прощая и мучаясь чужим бессилием и ложью. Поэзия — смертельная опасность. Один твой нечестный, малодушный шаг «в сторону» — и ты погиб, слово твое мертво. И тогда миллионные тиражи, популярность, благосклонность критики лишь средства мумификации, сохранения тела. Грех разминуться с призванием, но непростительный грех, встретясь, предать и продать его — ложью, хитростью, малодушием. «Думаю, я был хороший моряк», — повторил вслед за Бернаром Мопассана Бунин. «Чистоту на яхте он соблюдал до того, то не терпел даже капли воды на какой-нибудь медной части…»

А я в мосальском доме гостюю, у сестры поэта Марии Васильевны, Маруси. И на этой ладье такой уют и ухоженность, такая вечно новая, неустающая чистота, будто жизни конца не будет, и вся она — праздник. А тете Марусе — далеко за шестьдесят. А в доме, кроме нее, только два мужика: сын Саша, у которого «вся выходка дядина» и внучок Вася, румяный школьник. А жизнь — у кого она легкая?

— Я в 4-м классе училась, в школе. Сумочка у меня, из фанерки сбитая. Подхожу к дому — мама плачет — папу на фронт забирают. Папа — кормилец… И я пошла на ферму — двадцатидневных телят от доярок принимать. Всех сберегла, выкормила. Мне премию за это — на выбор домой можно любого телка забрать. Потом, зимой, назначили лес рубить Кананикольский. Три месяца рубили с девчатами. Дали за труды материалу на платье. Шли с подругой и всю дорогу на него глядели — неужели правда домой несем?! А с леса поехали на сплав. Снег идет, лед плывет, а мы по шею в воде бревна пихаем…

Ребят на фронт провожали, женихи у нас уже были. Они оттуда пришлют треугольники, а у нас соображения нету как ответить, сказать посложнее. Валентин тогда еще в школе не учился. Мы ему: Валь, ты диктуй как складнее, а мы с черновика спишем. Он нам тут же выдавал.

— А вы дождались своего жениха?

— Не, убили. Потом те, каких не убили, пишут нам. Вроде как «заочники». Валентин опять им сочиняет. А они: только б остаться в живых, фронт кончается, мы придем, вас позабираем. И никакой не пришел…

…Не ходи, моя милая,

Крутым бережком одна.

Ведь ты смеряешь, милая,

Сине морюшко до дна.

— Это папина частушка, он гармонист был, сам их сочинял. А дом у нас в Ивашле лиственный, высокий, его потом в Оренбург купили. Все свадьбы проходили в нашем дому — люди просились. Папа пойдет, бывало, на конный двор, а там жеребец здоровый, Серый, папа верхи на него и в дом на свадьбу заезжает.

Родители наши очень друг дружку любили. С гулянки идут, мама поет, папа играет. А семья у нас большая — десять душ. Мама наша шестерых детей вырастила, всю жизнь со свекром и свекровкой прожила и тридцать лет колхозного стажу заработала. Утром коров доит, а хлеб у нее уже в печи сидит. Папа один класс кончил, лесником работал, а все ревизии по грамотным люди ему доверяли делать. Его очень уважали. Соседи к нему, помню, подходили, удивлялись: «Василий Александрович, ну как ты своих детей воспитываешь, ни шуму, ни ругачки, а они у тебя послушные!» И вот сколько мы не работали, нигде люди не скажут, что мы плохие…

— А игрушки у вас были в детстве какие-нибудь?

— Лапти плели, вот и все игрушки, — смеется Маруся. — А летом — цветки, — Маруся говорит по-моссальски, мягко — «цвятки».

Мы сидим за столом, и на клеенчатой скатерке — полевые цветки, а на них чашки глубокие, деревенские, с капустой квашеной, с тугими солеными помидорами, с картошкой уральской особого, сытного вкуса, с розовым — посередине пласта — салом, с белотелыми, вальяжными грибами. Почему, откуда такое простодушие, нежность, доброта, искренняя радость незнакомому, ни разу не виданному ими человеку? Неужели одной распахнутости сердца довольно? Урал, Урал, затерянный мир!

— А Валентин тоже на гармошке здорово играл, сначала на двухрядке, а потом ему хромку купили. А девчата за ним бегали… Он сразу какой-то был… Ну, не умею объяснить!

— Красивый, что ли? — прихожу я на выручку.

— Че хороший, то хороший, — охотно соглашается Маруся.

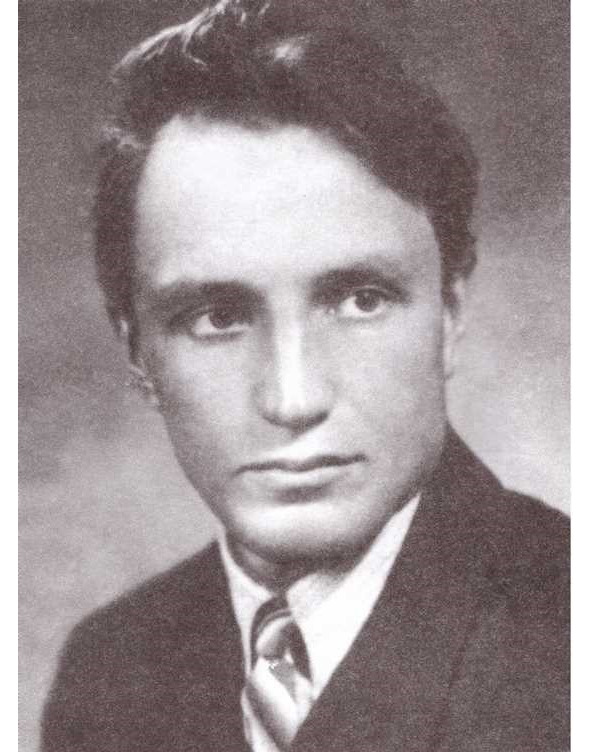

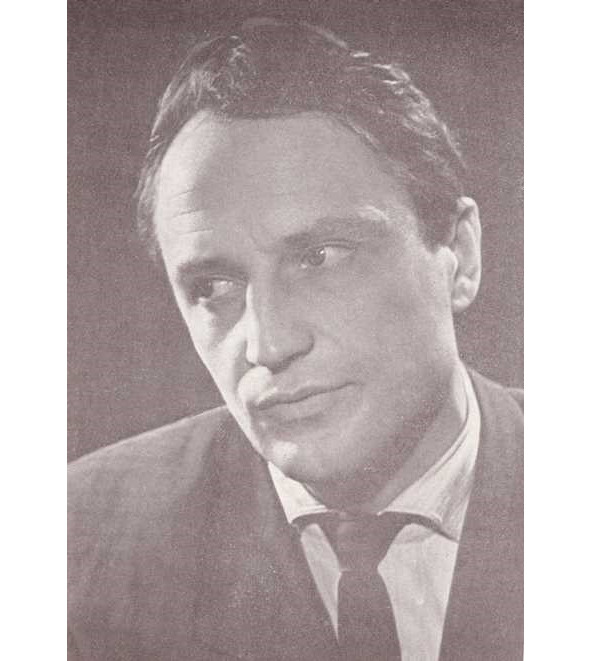

С веранды несут «альбом» — заведенные в рамку под стекло фотокарточки. «Смотри!» — гордится братом Маруся. Я ахаю — Ромео! Юношеская, возвышенная, совершенная чистота линий, неотразимая, роковая красота! Молодой бог любви.

— Сюда гляди, — призывает меня Маруся, — тыча пальцем в желтую, расплывшуюся во времени фотографию, на которой застыли разноростые мальчишки, одетые по-зимнему. — Вот из всех только два в люди вышли, остальные пропали. Наш Валентин, да Колька, по-уличному «Шакал». Прокурором в Оренбурге работает.

— А вашего брата как на улице звали?

— У нас в деревне кто жил, все хотели дождаться, посмотреть, кем он станет. Дедушка так и говорил папе: «Береги его, это великий человек будет!» Валентин сразу, с детства, от всех отличался. А на улице его звали — «Вышибала»; думали: вот выбьется, так выбьется… А ещё — «Валет», бык Валет у нас был, мощный. На велосипеде, на лыжах и на коне Валентин всегда был первым — никто не мог его догнать. А ещё он лучше всех играл на гармошке… И сейчас, если Валентин в Зилаир приезжает, и старый и малый бегут его смотреть. Нашу семью все в деревне уважали. А его-то тем более… А вот скажи, — обращается ко мне Маруся, — как в Москве к нему относются? Ты не видала, не знаешь?

На мгновение я теряюсь. Как объяснить лучше? Стихами?

Все мы ослепли душою

И когда нежданно попадется

нам в пути

Очень светлое, большое, —

Мы, как встречное солнце,

стараемся его обойти.

Или, может, рассказать про случай, приключившийся со мной в московском автобусе? На одной из остановок в просторный салон вошла огромная, лохматая собака, ростом с хорошего теленка; вошла без хозяина, ошейника и намордника. И хотя собака была явно благородных кровей и приличного воспитания, хотя в глазах ее не горели никакие звериные намерения, хотя вся она, казалось, была погружена в глубокую, известную только ей, природную думу, — салон замер. И каждое подрагивание сильного, упружистого хвоста, чутких, первобытного слуха ушей, и даже сладкий, зевающий, вовсе не кровожадный оскал домашнего зверя воспринимался одними пассажирами с тихой паникой, другими с тщательно скрываемой равнодушием тревогой. И когда собака воспитанно покинула транспорт на следующей остановке, мягко прыгнув на одинокий тротуар, автобус испустил общий, объединительный вздох облегчения…

— Поэт всегда отличается от всех, — сказала я вслух, и видя в глазах длящееся ожидание, легко добавила, — ваш брат — прекрасный поэт. И относятся к нему по заслугам.

А себя я мысленно пытала: неужели поэты никогда не ошибаются в своих пророчествах? Неужели никогда?

Кого о счастье ни спроси я,

Судьбой заласканного нет,

Зачем мне кажется, Россия,

Что я последний твой поэт?..

***

В один день он стал взрослым, в один день. Этот сентябрьский день 1945-го четко разделил жизнь на до и после. До — счастливое детство, пусть военное, голодное; после — горькая юность, беда, тяжелая ноша.

«Был у меня брат — старший. Волосы золотистые. Глаза голубые. Статью — прямой. Походкой — ровный. Вырос он, как все деревенские ребята, быстро. Да и война помогла: мужики на фронте, а ему уж пятнадцать лет. Хозяин».

А звали брата — Анатолий. Мастеровой парень — как и все мосали. И — поэтичный: стихи сочинял. На липовой дощечке, фуганком продернутой, напишет невесте, Малаше, четыре строки:

Бедна деревня наша,

Налоги вновь и вновь,

Не плачь, моя Малаша,

Судьбе не прекословь.

Наивные стихи, зато гармонист Анатолий — хоть куда! И парень хоть куда — золотокудрый. И брату, Вальке, опора и отрада: «Глубокой ночью в мою макушку нежно дышал брат. Я спал и никого и ничего не боялся. Анатолий, умный и грамотный, рядом. Жених. И невеста у него красивая».

Погиб он в карьере, откуда ивашлинцы добывали глину для хозяйственных нужд. Погиб на глазах у младшего брата, заваленный глыбистой глиной.

Кто не терял единственного брата, старшего, тот горе это трудно поймет. Я — теряла… Эта боль, которую даже спустя годы трудно ворошить, даже спустя годы трудно о ней говорить.

Помню, как получив роковую телеграмму, мы с родителями, не веря, но уже обреченно одетые в траурное, шли от автомобильной трассы к дому брата. Был август, вечерело, и нужно было пересечь огромный зеленый луг. И я, помимо своей воли, вдруг отметила отстраненную от нашего горя, никак не связанную с ним, красоту этого луга-чаши; уже легла роса, и он был серебристый, торжественный… И в эту секунду мне кинжально-больно вдруг открылся весь ужас случившегося, все будущие мои мытарства, всё горе… И какими лишними были мы, крошечные траурные фигурки на этом огромном и бесстрастном лугу!..

А девятилетний Валентин, на лошади, через ночную тайгу гнал к доктору, гнал, презрев страх к лесу, к дикому зверю, к опасной дороге, гнал, крича и плача о брате. Поздно — не помог доктор Шокуров. И не мог помочь.

«Брат мой на скамейке лежит. Высокий. В синем костюмчике. Если бы встал сейчас — очень высокий… Руки в кистях перетянуты шнурочком. Зачесан. Золотоволосый, нежный, спокойный, очень красивый и бледный. А на висках — раны. Глыбы его стиснули там, под землею, стиснули и виски ему сдавили».

А мой брат был — агроном. Землю любил. А еще — книги. Сколько помню его, в свободную минуту он всегда с книгой. И с котом на животе — тот, довольный, мурлычет… Сестры звали брата «Кошачьим богом». А ребята в сельхозтехникуме — «Профессором». А я с ним никогда по душам не поговорила. Сначала — маленькая. Потом — стеснялась. Потом — некогда. Не успела…

А Валентина ивашлинцы теперь величали бобылем — один рос, один мужал. Отцу особо не пожалуешься: инвалидом с войны пришел. «Кто не терял брата — не знает брата. Брат — ежеминутная опора для младшего. А у меня — четыре сестры и — ни одного брата».

Мой брат покинул нашу семью в тяжелое время. Это было время, когда Ельцин начал падать с моста, когда зашаталась твердь СССР, когда Божье землетрясение отвалило от основы куски Казахстана, Украины, Прибалтики, Средней Азии; когда в ходу были талоны, очереди, безденежье, общее народное страдание. Это было время чернушной сыворотки, которая лилась с экранов и страниц газет, время, когда сбилось с привычного хода мироздание, когда зима перестала быть зимой, а осень приходила всегда, когда хотела…

Это было время тяжелых испытаний для всех русских людей. Россию убивали, а убивая, грабили, а грабя, оскорбляли, так что немногие, немногие из русских поэтов пережили это время…

На радио «Культура» о писательнице Тэффи: «Революцию октября 1917 года не приняла, эмигрировала в Париж».

О миллионах моих современников можно было бы сказать так: «Революцию 1991—1993 гг. не приняли. Эмигрировали на тот свет».

Из дневниковых записей Валентина Сорокина, январь 1991-го

Подумать и то страшно: в такой большой и разнородной стране отдать радио, экран, прессу в сионистские руки!.. Когда московские проститутки и гомики творят «чудеса» на сцене, в нациях, не потерявших уважение к нравственности, происходят взрывы гнева. Распад СССР неминуем.

*

Телевидение, его комментаторы и весь израильский клан овладели ситуацией в стране полностью. Законы — ничто. Указы — ничто. Рабочий класс — ничто. Армия — ничто. Мыши почти свалили славного слона в канаву.

Серым грызунам помогает Горбачёв — своей продажностью, а Лукьянов — своей тупой хитростью. И оба они смертельно боятся Буша, как строгого кота боятся мерзкие юркие существа, шмыгающие за щелями.

*

Б. Н. Ельцин не занят русскими беженцами, не занят Россией. Как и Горбачев, он занят собственным убогим величием и планетой, минуя наши поля, наши дома, наши осиротелые кладбища.

Это — негодяи! Тип этих людей — тип революционных бухариных: я — мир, я — эпоха, я — мессия!.. Ублюдки марксизма.

***

Много я прочитала книг и много я передумала о своей жизни, и о жизни тех, кого знаю. А поняла мало. Простой вопрос: зачем живет человек, но заслонить его не могут ни мировые катастрофы, ни ежедневная суета выживания, ни беда, ни счастье.

Всегда, с детства, уживаются во мне два мира — один явный, видимый, обыденный, другой — тайный, волшебный, сокрытый. И я думаю, что людям, в большинстве своем, не нужна правда первого мира — она им и так известна. Но вот передать красоту второго — задача почти непосильная. Иногда мне кажется: я умру — скоро или не скоро — тело мое растворится в земле, и могильный крест поглотит вечность, и совсем, совсем ничего от меня не останется, и внешняя жизнь изменится в соответствии с предсказаниями фантастов, а серебряный ветер все будет лететь в бескрайнем небе, и другая, еще не рождённая девочка, навсегда очаруется невысокими зелеными холмами и шатровым, купольным небом, по которому плывут бесконечные облака… Странное чувство — грустной свободы — испытываю я сейчас. Я знаю, что я пришла в мир восхищаться и любить. Да, любить и восхищаться. И говорить об этом много не надо. Но человек — река. Течет ли он, закованный в бетонную трубу, под землей, или мчится ледяным горным потоком, или струится деревенским ручьем у последней избы, везде у него свой пейзаж, свои окрестности. Природа молчалива. На родине моей плохо растут леса: сосны, насаженные человеком, вытягивают кривенькие, несильные стволы. Кто возьмется воспевать некрасивые деревья?! А ведь они ни в чем не виноваты… И люди тоже во многом не виноваты. Я росла, взрослела, ошибалась и меня всегда мучила немота — не моя даже, а тех, кто страдал и умирал рядом. Две даты — и прочерк на могильном камне. И всё! Серебристый ветер разбрасывает серебристые листья по округе. От серебристого тополя, что у моего дома растет. И куда бы я не поехала — дальний, близкий мне путь — нет-нет, да и увижу или подниму серебряный лист.

Но сейчас я дома, и сердцу моему легко, печально. Родители постарели, но держатся. Газета «За изобилие» придет завтра, а предыдущий номер, увы, ушел на неотложные нужды… В ажурной тени старой яблони сидим, отдыхаючи, трое — мама, папа и я. Новости, местные, перебрали. Переходим к темам политическим.

— Что ж, — спрашивает папа, — астрологи в Москве предсказывают: будет реформа денег или нет?

Я честно пожимаю плечами: не знаю.

— А София Ротару, она вроде слепая?

— С чего бы? — изумляюсь я.

— Передавали по телевизору, что она в канаву упала…

— Ельцин тоже с моста падал, — трезво замечает мама, — не слепой же…

Родители идут в дом. Я мешкаю: мне хочется несколько минут побыть одной. Я вернулась в простую, объяснимую жизнь, в ней нет никакой многомыслицы, но сколько значения! Это ведь родная мне жизнь, почему же невозможно в ней раствориться?! Тополь качает серебряной головой; легкий ветер перебирает седые листья. Я люблю мир, но в эти минуты мир со всей его необъятной красотой кажется мне намного хуже моего чувства. Мир подчиняется мне: знаю, настанет ночь, и я буду командовать звездами без всякой гордыни. Мне и сейчас, взрослой уже, снятся полетные сны. Душе трудно расти — много было потерь и ошибок. Но как вечная Жар-птица, она всё рвется в небо, заманивает в чужие, тридевятые земли, нехоженые и опасные. Что будет? Судьбы не угадать.

И вот я уже иду по Москве, нынешней, знаменитой, чопорной, и она, банковская, чужая, бизнесовая Москва-столица, кажется мне по колено. Я иду по Гоголевскому бульвару. Иду, твержу. Иду, пою. Иду, зову:

Просиял закат небесным пылом,

Ночь темна, а впереди светло.

Я свободен от всего, что было:

Удивляло, мучило, вело.

Где-то ветром новый флаг полощет,

Предвещая бурю кораблю…

Ну а я люблю, как в белой роще

Белую снежину я ловлю.

Медленно скользит она и вьется

И, не замечая никого,

Жжением томительным коснется

Вздрогнувшего сердца моего.

Белая снежина, я ль не с нею

Прохожу по вихрям стрежневым, —

Только эта капля не тускнеет,

Посланная зорями живым.

Не огни мелькают — годы, годы,

Если за туманами весны

Кроме снов мучительных природы

Есть еще божественные сны…

***

Но как красивы стихи Валентина Сорокина! Поэтический мир его населен журавлями, орлами, оленями, медведями; буйные реки, балуясь, сбегают с каменистых гор; белая снежина медленно скользит и вьется у самого сердца; прячутся в молодой зелени молодые соловьи, притаились в лесу иволги и кукушки, засмотрелись лебеди в зеркальную гладь озера — какой красивый и какой освоенный мир! Мир природы. Лесники и пчеловоды Сорокины на Урале. И поэт Сорокин — лесник: каждый зверь в его лесу ухожен, обласкан; каждое дерево заботливо обережено, каждая птица внимательно выслушана — даже самая бестолковая… Нет без природы поэзии. А мы живем в окружении бетонных коробок на сером асфальте, ложимся спать под вой самолетов, просыпаемся в ночи от унылых звуков автосигнализации… Мы еще затоскуем по лесной многозначной тишине; мы еще заскучаем по елкам и березам; по чистому воздуху, ключевой воде… В рассказе «Дедушка мой» поэт напишет: «А часто мы слышим иволгу? Помню, дедушка говорил мне: „У, серых-то птиц не сосчитать!.. А иволга — зеленая. Вот как её природа любит!..“ А медведь в зоопарке, как мы в городе, скучный. Одиноко ему. Да, в Москве не только зелёную, и серую-то иволгу не увидишь».

Да, мы еще затоскуем по иволгам, может, не очень-то и понимая истока своей тоски… Если, конечно, останутся люди, способные на какие-то другие чувства, кроме телерекламных улыбок, ужимок и вскриков. Говорят, что демократы и олигархи, вроде Чубайса, Немцова, Новодворской, Гайдара, Хакамады, Явлинского, Борового, когда собираются вместе, поют песни Булата Окуджавы, и в частности: «Возьмемся за руки друзья, Чтоб не пропасть поодиночке…»

Какой тонкий, изощренный поэтический вкус! Как точно он соответствует вороватым глазкам Чубайса, маслянисто-нахальному личику Немцова и пластмассовой грации Хакамады! В самом деле, было бы странно, если бы передовой отряд реформаторов затянул «Среди долины ровныя…» (из Алексея Мерзлякова) или «Нелюдимо наше море…» (из Николая Языкова). А Явлинский, без обычного своего кислого прищура вдруг прочел, например, из Луговского:

Звезда, звезда, холодная звезда,

К сосновым иглам ты все ниже никнешь.

Ты на заре исчезнешь без следа

И на заре из пустоты возникнешь…

Странная получается картина: Андрей Вознесенский со своею «волшбой» совершенно вываливается из ряда Сергей Есенин — Борис Корнилов — Дмитрий Кедрин; а Владимир Луговской, ныне полузабытый поэт, не обладающий ни властью энергочубайства, ни телепронырливостью Немцова, никак не разрешает прикоснуться к своим стихам духовным инвалидам из стана олигархии и спекулятивной демократии.

А что есть духовное убожество? На государственном уровне мы видим сегодня демонстрацию «низменно-материального» во всех вариациях. И главный показатель сего — отсутствие смысла существования Российской Федерации. Этот смысл не ощущаем ни в обществе, ни в народе. Помнится, Борис Николаич дал «творческой интеллигенции» задание найти «смысл» — национальную идею. (В интеллигенцию вошли Кобзон и Хазанов.) Задание, конечно, ханжеское. Таким же ханжеством была «мировая революция», «партия — ум, честь и совесть» и т. п. Но сама тоска по идее у Николаича — показательна. Ведь смысла в существовании РФ, ни при Николаиче, ни ныне, при Владимирыче, как не было, так и нет. Набить карманы деньгами — не смысл. Борьба за медиа империи — не смысл. Угождение Западу — «друг Билл», «друг Буш», «друг Шрёдер» — не смысл. Диктовка МВФ — не смысл. Вхождение в «западную цивилизацию» — не смысл…

Пришли, пришли в Россию править люди, которые, к годам своим немалым — «управленческим» — не нажили главного: понимания того, что есть вера, любовь, свобода, совесть, семья, родина, народ, правосознание, государство и даже — частная собственность. Им, как говорится, не дано. У них нет образования — образ мира не складывается в их сознании. И иные, более мелкие образы, тоже. Эрудиция есть — «западный опыт», а чувственного осмысления глобальных понятий — нет.

Образ — это чувство. Существует, как известно, умственная отсталость. Большая беда для человека, для его родственников такой диагноз. Но как быть с эмоционально-чувственной отсталостью? Для общества, государства, для всей земной цивилизации, эти «нормальные» люди — глубочайшее несчастье. Им неподъемно прошлое, его образ. Они не исходят из его потребностей. Всё святое для них имеет продажную цену. Имена — Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов, Георгий Жуков — ничего не говорят их сердцу. Да и если ли сердце у людей бессовестных и бессердечных? Все их решения — результат интеллектуальных заимствований, или внешнего влияния, или собственное «техническое творчество». Так живому дереву обрубают ветки и привязывают к стволу искусственные, муляжные плоды — красиво же! Но муляжи, хоть и радуют глаз «садовника», не съедобны, не дадут семени. Воистину, что посеешь, то и пожнешь…

Люди без образования, без образа прошлого, не обладающие воображением, чувством времени, прогноза, не могут создать и жизнеспособный образ будущего. Они пятятся задом к пропасти, пытаясь заставить и всех нас думать «этим местом». Могут ли они, допустим, воспринять такие строки:

Мы забываем, восходя на кручи,

Вбегая в корабли и в поезда,

Зовет нас то,

что человека мучит, —

Свет памяти и совести звезда.

Они горят в сознанье обоюдно,

Под каждой доброй крышею в чести.

Зовет нас то,

что потерять нетрудно,

Но невозможно снова обрести!

Лесники и пчеловоды Сорокины на Урале. Мосали. Чистюли. Совестливые и правдивые, нежные и честные. Да и они ли одни? А род Самохиных? А Назаровы? А мои истоки — род отцовский и род материнский? А тысячи и тысячи — те, что полегли под Сталинградом и на Огненной дуге, те, что до сих пор не похоронены в смоленских лесах и под Волховом — и такому народу убогих правителей в руководство?! Что же нам остается? Слово — воздух. Но и оно отнято. И снова, в который уж раз «совесть нации», Окуджава, гнусавит по радио:

Возьмемся за руки друзья,

Чтоб не пропасть поодиночке…

Они-то не пропадут. Прав был, прав, тот безработный из Мурманска с которым мы вместе ехали в поезде. Жалею — слушала я его тогда невнимательно…

***

«Известия», 5 октября 1993 года.

ПИСАТЕЛИ ТРЕБУЮТ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕШИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

«Известия» получили текст обращения к согражданам большой группы известных литераторов.

Нет ни желания, ни необходимости подробно комментировать то, что случилось в Москве 3 октября. Произошло то, что не могло не произойти из-за наших с вами беспечности и глупости, — фашисты взялись за оружие, пытаясь захватить власть. Слава Богу, армия и правоохранительные органы оказались с народом, не раскололись, не позволили перерасти кровавой авантюре в гибельную гражданскую войну, ну а если бы вдруг?.. Нам некого было бы винить, кроме самих себя. Мы «жалостливо» умоляли после августовского путча не «мстить», не «наказывать», не «запрещать», не «закрывать», не «заниматься поисками ведьм». Нам очень хотелось быть добрыми, великодушными, терпимыми. Добрыми… К кому? К убийцам? Терпимыми… К кому? К фашизму?

И «ведьмы», а вернее — красно-коричневые оборотни, наглея от безнаказанности, оклеивали на глазах милиции стены своими ядовитыми листками, грязно оскорбляя народ, государство, его законных руководителей, сладострастно объясняя, как именно они будут всех нас вешать… Что тут говорить?.. Хватит говорить… Пора научиться действовать… Эти тупые негодяи уважают только силу. Так не пора ли её продемонстрировать нашей юной, но уже, как мы вновь с радостным удивлением убедились, достаточно окрепшей демократии?

Мы не призываем ни к мести, ни к жестокости, хотя скорбь о новых невинных жертвах и гнев к хладнокровным их палачам переполняют наши (как, наверно, и ваши) сердца. Но… хватит! Мы не можем позволить, чтобы судьба народа, судьба демократии и дальше зависела от воли и кучки идеологических пройдох и политических авантюристов.

Мы должны на этот раз жестоко потребовать от правительства и президента то, что они должны были (вместе с нами) сделать давно, но не сделали:

1. Все виды коммунистических и националистических партий, фронтов и объединений должны быть распущены указом президента.

2. Все незаконные, а тем более вооруженные объединения и группы должны быть выявлены и разогнаны (с привлечением к уголовной ответственности, когда к этому обязывает закон).

3. Законодательство, предусматривающее жестокие санкции за пропаганду фашизма, шовинизма, расовой ненависти, за призывы к насилию и жестокости, должно наконец заработать. Прокуроры, следователи и судьи, покровительствующие такого рода общественно опасным преступлениям, должны незамедлительно отстраняться от работы.

4. Органы печати, изо дня в день возбуждающие ненависть, призывающие к насилию и являющиеся, на наш взгляд, одним из главных организаторов и виновников прошедшей трагедии (и потенциальными виновниками множества будущих), такие, как «День», «Правда», «Советская Россия», «Литературная Россия» (а также телепрограмма «600 секунд»), и ряд других должны быть впредь до судебного разбирательства закрыты.

5. Деятельность органов советской власти, отказавшихся подчиняться законной власти России, должна быть приостановлена.

6. Мы все сообща должны не допустить, чтобы суд над организаторами и участниками кровавой драмы в Москве не стал похожим на тот позорный фарс, который именуют «судом над ГКЧП».

7. Признать нелегитимным не только съезд народных депутатов, Верховный Совет, но и все образованные ими органы (в том числе и Конституционный Суд).

История еще раз предоставила нам шанс сделать широкий шаг к демократии и цивилизованности. Не упустим же такой шанс еще раз, как это было уже не однажды!

Алесь Адамович, Анатолий Ананьев, Артем Афиногенов, Белла Ахмадулина, Григорий Бакланов, Зорий Балаян, Татьяна Бек, Александр Борщаговский, Василь Быков, Борис Васильев, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Давыдов, Даниил Данин, Андрей Дементьев, Михаил Дудин, Александр Иванов, Эдмунд Иодковский, Римма Казакова, Сергей Каледин, Юрий Карякин, Яков Костюковский, Татьяна Кузовлева, Александр Кушнер, Юрий Левитанский, академик Д. С. Лихачев, Юрий Нагибин, Андрей Нуйкин, Булат Окуджава, Валентин Оскоцкий, Григорий Поженян, Анатолий Приставкин, Лев Разгон, Александр Рекемчук, Роберт Рождественский, Владимир Савельев, Василий Селюнин, Юрий Черниченко, Андрей Чернов, Мариэтта Чудакова, Михаил Чулаки, Виктор Астафьев.

…В этом чудовищном документе — «красно-коричневые оборотни», «тупые негодяи», «наша юная, но достаточно окрепшая демократия» — больше всего поражают все-таки подписи. Особенно — женские имена: жеманная Ахмадулина, дисциплинированная Римма Казакова, Татьяна Бек, якобы поэтесса, еще одна Татьяна — бедный Пушкин! — Кузовлева, Мариэтта Чудакова — чудаковатая, везде ей чудились погромы… Из мужчин: Анатолий Приставкин ныне председатель Комиссии по помилованию при президенте РФ. Милует чикатил, жалеет, лет слёзы, тут же пишет книги — ужасная страна Россия, в ней столько убийц! Александр Рекемчук учит студентов Литинститута мастерству. Судя по его ученикам, в содеянном не раскаивается. И Окуджава… Лирик же. Глядя на список подписантов, невольно вспоминаются слова из окуджавской песни, так любимой демэлитой. И смысл её видится намного яснее и четче. К сожалению.

Поднявший меч на наш союз

Достоин будет лучшей кары.

И я за жизнь его тогда

Не дам и ломаной гитары…

***

Из дневниковых записей Валентина Сорокина, ноябрь 1993-го.

Несколько недель я не мог взяться за свой дневник — душа изнывала от боли: я ведь трижды приходил 4го октября на пл. Восстания, откуда видно, как расстреливали из орудий окруженный Дом Советов…

Мы с Вл. Фомичевым дважды, в 11 часов и в 14 часов из Литературного института добирались через ул. Качалова туда.

Свистели над нами пули. Но я не военный человек — не понял: то ли бьют с крыши радиостанции, то ли бьют по радиостанции снайперы.

Когда мы двигались второй раз, впереди нас поднялся крик, начали падать на тротуаре люди. Мы повернули с Качалова на ЦДЛ, дворами, и опять: на пл. Восстания кипит народ. Кто — молится, кто — плачет, кто — проклинает подлецов, пославших части нескольких дивизий штурмовать беззащитных.

Минуты, считанные минуты я терпел эти пули, эти бабаханья, эти тупые стальные удары армии по мраморному безвинному Дому.

В окна Дома Советов пучками, пучками, снопиками, снопиками, струями огненными влетала смерть, грозно сверкнув у самого стекла.

Расстрел живых, миллионам знакомых людей, совершался ясным осенним днем, весь день, весь день, с утра и до вечера. Моё состояние было ужасное: словно я каждый выстрел принимал в сердце. Стыд. Горечь. Беда. Трагедия. Катастрофа. Расстреливали Россию, Родину русскую!.. (…)

В 6 часов третьего октября я быстро позавтракал и уехал в Константиново на есенинский праздник. До второго октября я категорически отказывался ехать, но второго вечером Прокушев уговорил меня поехать.

Прокушев, Можаев, Кочетков, Парпара, Осипов Вален., Паркаев, брат Хазбулатова Амлихан и еще поэт из Молдавии — тронулись на Рязань в 7 часов.

Мне в Константиново говорить было нелегко. Душила боль. День золотился и сиял. А я чувствовал беду, русскую и огромную, о чем и говорил со сцены, разочаровывая местное демократическое руководство. Ельцинисты обиделись — не простились со мной, не подали руки. (…)

Пятого, во вторник, я с Эдуардом Хлысталовым, куда нас допустили, обошел разрушенный Дом Советов. Дом Советов еще дымился. Верхние этажи, шесть этажей, попыхивали черными клубами. Вокруг — рвы, плиты, лужи крови. Со стороны главного подъезда, спустившись по ступеням к Москве-реке, мы увидели три трупа. Молодые мужчины. (…)

На экране телевизора постоянно мелькают вслед за физиономией Ельцина предательские лица Грачёва и Ерина. Тройка — преступники устрашают народ, Россию устрашают, и пойдут, готовы теперь в любой день, снова развернуть бэтээры у любого дома на Руси. Тройке любая кровь теперь — не помеха… (…) Мне кажется, мы потеряли Россию…

***

Какого поэта Бог послал русским! Какого красивого, страдающего человека! Если бы Валентин Сорокин был космическим пришельцем, непобедимым и неуязвимым в земных сражениях, то сила его поступка и слова все равно бы вызывала восхищение и уважение. Но ведь Сорокин — наш, земной, живой, русский, страдающий, чувствующий всё гораздо острее и больнее, чем человек обычный.

Быть поэтом — это значит тоже,

Если правды жизни не нарушить,

Рубцевать себя по нежной коже,

Кровью чувств ласкать чужие души.

Но каким «националистом» был Есенин! А Пушкин — «иной истории не желаю»?! А Лермонтов: «Москва, Москва, люблю тебя как сын…»? А Блок с его хрестоматийной «Россией»? А громадина Маяковский?! А Павел Васильев — Лермонтов ХХ века — уж он не только «националист», но и «антисемит»! Но быть ныне русским и не быть «антисемитом» — возможно ли это? А всё же родина — дороже ярлыков, которые клеит «толерантная общественность».

Самые непознаваемые понятия — самые простые. Мать, отец, семья, родина, звезды, природа. Их простота и непознаваемость требуют от нас постоянного к ним возвращения, упрочения. Вероятно, мир стоит на очень простых основах, и поколения, которые жили сто, тысячу, две тысячи лет назад, были, конечно, намного ближе к истине, чем мы. Истина рождается вместе с человеком. Суть любой жизни — не потерять эту истину, удержать её. Но обретение истины взрослым, зрелым человеком происходит уже на ином, рассудочно-интуитивном уровне, в отличие от первоначального — чувственно-любящего, принимающего мир, действительность. Познание — один из ярчайших видов счастья.

Никто не знает, почему родина дает безотчетное ощущение силы. Эта сила есть и в Валентине Сорокине. В основе творчества любого писателя не только знание материала, темы, но и — состояние. И главное — состояние удивление перед миром, постоянное ежедневное разгадывание тайны; и это состояние «накрывает» мир; вещи, предметы, живет во всем, и потому описываемое — живое. Это состояние неведомым образом связано с родиной. Родина — родит всё.

В поздний час я молчалив и светел,

Звездных дум никто не запретит.

По равнине белой белый ветер,

Белый ветер стонет и летит.

В поздний час мне пришли на ум эти строки, и я даже вздрогнула. Вот именно, одинок, «молчалив и светел»! И никто, ни один человек не отвлечет, не запретит «звездных дум». И главное — ветер, белый, белый, по белой равнине — балуясь написано, а в каком состоянии! Но почему же стонет этот ветер? И так ли уж счастлив человек в светлый час звездных дум?! Какая трагичная жизнь — жизнь без беды, жизнь даже в покое! А ветер у дома шумит. От него серебрится тополь у моего двора. Это моя родина — я у себя дома. А по равнине — ветер. Ветер — летит и стонет, стонет и летит… Серебряный, седой, искрящийся ветер…

***

С тринадцати лет, еще в школе-семилетке, он начал печататься в районной газете. А первая серьезная публикация была не в стихотворном, в прозаическом жанре — рассказ «Поэт»…

Дома жилось тяжело — голодно и бедно. Большая семья, больной отец, старшие сестры — на выданье, старики — бабушка и дедушка… Мама — он её очень любил, жалел — выбивалась из сил. «В пределах отчих я окончил 7 классов. Мать моя — Анна Ефимовна Сорокина и отец мой — Василий Александрович Сорокин — проводили меня за речку. Мать поплакала и перекрестила в путь. А отец отвернулся. Воин».