Бесплатный фрагмент - Дочь капитана

«Береги платье снову, а честь смолоду.»

А. С. Пушкин «Капитанская дочка»

Посвящаю дорогим родителям и брату

Предисловие

Желание описать свою жизнь и жизнь моих близких возникла у меня откуда-то «изнутри», «издалека». То ли общения мне не доставало в новом, чужом городе, то ли захотелось еще раз вспомнить и переосмыслить прожитую жизнь, жизнь многих людей, окружавших меня все прожитые годы.

Многие из нашей родни стали «уходить» и пока еще есть возможность что-то спросить, узнать, уточнить у тех, кто «остался». Я постаралась использовать это время. Наверное, лет через тридцать эти записки могут стать бесценными, так как в них было запечатлено время, в котором жили мои дедушка и бабушка, практически, ровесники века, мои мама и папа, и все мы, дети двадцатого и двадцать первого века. Может быть мои дети и внуки заинтересуются этими воспоминаниями и им наша жизнь, жизнь наших близких, станет понятнее и ближе.

Итак, я начинаю…

Рождение

«Лучший способ сделать детей хорошими — это сделать их счастливыми»

Оскар Уайльд

Рождение

— Девочка! Коля, у нас девочка! Три восемьсот! Похожа на тебя! Копия!

Моя мама возбужденно и радостно кричала из окна медицинского учреждения, увидав бежавшего к ней папу. На ходу он вытирал со лба пот и улыбался.

— Спасибо, родная! Назовем Наташенькой! — запыхавшись выдохнул папа.

— Нет, лучше Аллочкой… Я давно имя придумала, — мама влюбленно поглядывала на мое личико, пытаясь разглядеть те, как ей казалось, необыкновенные черты, которые подошли бы обладательнице столь необычного имени.

В ту же секунду папа перестал улыбаться и любовно посмотрел на маму:

— Какая Аллочка, Тома? Как же ее в старости внуки будут называть? Баба Алла, что ли? Да и в деревне не поймут… То ли дело — бабушка Ната… Наташа… Наташенька… Наталочка… Натусенька…

Вот так, в светлый и солнечный день в самом конце июня 1958 года в семье военного родилась я. После недолгих уговоров папа переубедил маму и меня сразу нарекли столь популярным именем — Наталия. В свидетельстве о рождении имя написали по украински через «i» с точкой. Произошло это на Западной Украине, в селе Козова Тернопольской области.

Это было обычное украинское село, где стояла в то время часть отца. Когда мама вышла из роддома и частенько прохаживалась по местному рынку в поисках продуктов, ее узнавали роженицы, которые лежали вместе с ней в палате и зазывали местным говором:

— Пани, возьмите у мэнэ яйца. Вы же мою дытыну кормили молоком в роддоме, — и протягивали ей десяток отборных домашних яиц. Денег за них торговки не брали. В роддоме у мамы молока было много и она щедро делилась им с женщинами много старше ее по возрасту, у которых грудное молоко отсутствовало вовсе. Поэтому с рынка мама возвращалась довольная, с полной сумкой незапланированных продуктов.

У моих родителей к тому времени уже имелся сын — мой брат Сергей четырех лет отроду. Ему то и поручили смотреть за вновь «приобретенной» сестрой. И первое, что он попытался сделать, по рассказам моей мамы, это проверить, а действительно ли живая эта «кукла», которую счастливые папа и мама откуда-то принесли в дом? Недолго думая, он указательным пальцем ткнул мне в глаз, после чего я оглушила съемную квартиру моих родителей сильнейшим воплем.

— Сережа! Так нельзя делать! Это твоя сестричка, а не кукла!

Они сделали брату внушение, как надо со мной обращаться, что я живая девочка, только маленькая и все у меня такое же настоящее, как и у брата.

Брат воспринял мое появление, как некую «обузу», что особенно видно на выцветших фотографиях тех далеких лет. Позже, когда я подросла, то везде ходила за ним, как «хвост», на что он очень злился, потому что не мог в полную силу бегать с мальчишками: играть в «казаков-разбойников» очень модной в то время игре среди детей, гонять в футбол. Всюду и везде я, со свойственной мне настырностью, упорно следовала за ним. Он гнал меня домой, играть с девчонками, жаловался маме, что я везде с «пацанами» — я была неотступна.

Мама на его жалобы только разводила руками: мол, а куда я ее дену? Яслей и садика нет, а так хоть родной брат за мной присмотрит. В то далекое «хрущевское» время женщины выходили на работу через пятьдесят шесть дней после родов. Таковы были законы, «поддерживавшие и оберегавшие» детей и матерей.

Мама благодарила брата за заботу обо мне. Какое уж там спокойствие у матери, когда стайки недетсадовских мальчишек носились по сельским улицам, огородам, лесополосам. Присмотра за нами не было никакого. Так мы и росли друг подле друга. И я всегда чувствовала на себе неусыпный взгляд брата. Хотя и был в моей младенческой одиссее период, когда у меня появилась нянька. Да, да, настоящая нянька. А история ее появления в нашем доме такая.

няня

— Женщина, почему вы плачете? — отец остановил бедно одетую старушку, которая шла мимо их дома и плакала, не тая своих слез. Мои родители сидели тихим июльским вечером обнявшись на крылечке своей съемной квартиры и ломали голову, куда меня деть.

Проходившая женщина на первый взгляд была примерно семидесяти пяти лет. Одета в длинную темную ситцевую юбку, такую же блузку и неопределенного цвета платок. Ноги были абсолютно босые и утопали в рассыпчатой, как мука, дорожной пыли. Старушка остановилась, вытерла скомканным носовым платком слезы и прошептала почти беззубым ртом:

— Пан, хозяева меня из дома выгнали, — и заплакала с большей силой.

Отец приобнял несчастную женщину и подвел к крыльцу дома, на котором они сидели и думали, куда бы пристроить меня, их дочь, родившуюся две недели назад.

— Ну, идемте, расскажете нам все по порядку, — и усадил старушку рядом с собой на теплое деревянное крыльцо. Она оказалась между родителей.

Старушка поведала им свою историю. Звали ее Ганьтя. Родилась и всю жизнь провела в соседнем селе. Родственников после войны у нее не осталось. Люди, у которых она работала помощницей по хозяйству последние годы, прогнали ее, потому что она стала старой: часто болела, ноги распухли и плохо двигались.

Отец спросил ее:

— Не остались бы вы няней у нашей дочки? Будете жить в этом доме с нами. Мы будем вам платить деньги. А если станем уезжать к новому месту службы, то порекомендуем вас такой же военной семье.

На это предложение баба Ганьтя согласилась незамедлительно. От денег отказалась. Они, по ее словам, ей были не нужны. Сказала, что будет работать за еду и еще помогать в домашних делах. Идти ей все равно было некуда. Так у меня появилась няня.

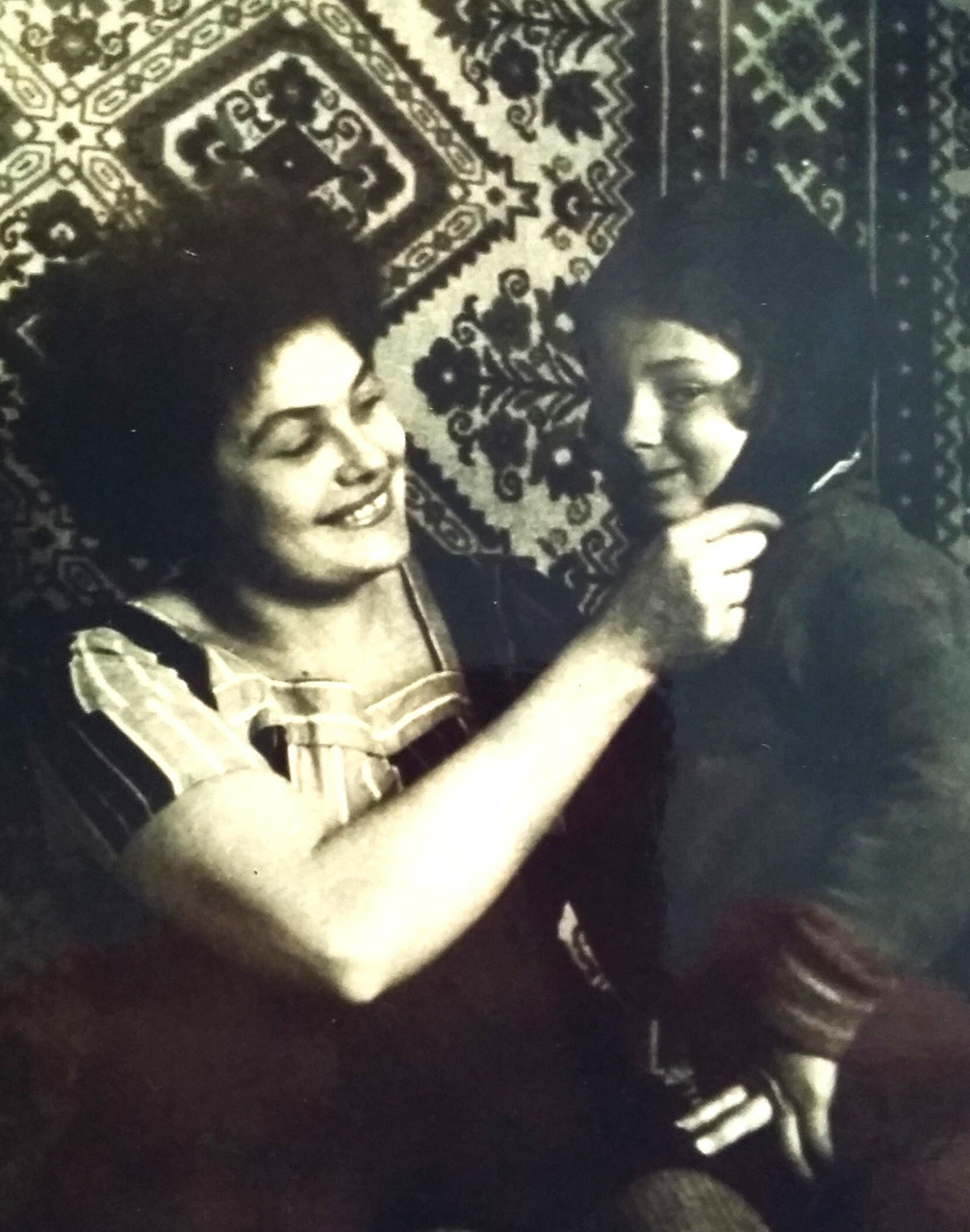

Разглядывая фото той далекой поры, можно увидеть, что своим здоровьем она не интересовалась — у нее практически не было зубов. Отекшие ноги она переставляла с трудом.

Надо сказать, что несмотря на это, баба Ганьтя была большой труженицей. Она не только нянчила меня, но и готовила еду для всей семьи, стирала белье. Очень любила чистить папины военные сапоги. Он смущался от такой заботы о себе и не разрешал ей этого делать. На что баба Ганьтя говорила:

— Пан, вы мене як сынку. Дозволяйте мене их чистити. Я дюже люблю запах той ваксы. Вона мне сынку моего напоминает.

После этих слов, понимая, что это волнующие воспоминания бабушки Ганьти о погибшем сыне, отец и дальше разрешил ей чистить его сапоги. Родители уговаривали бабушку взять деньги, но она их не брала и только отмахивалась:

— Зачем мне те гроши? На кой ляд? Усе у мене есть, живу як царица. А если помру, то вы меня и похороните…

И по неписаному закону, сложившемуся с первого дня ее пребывания в нашей семье, баба Ганьтя восседала за столом на самом почетном месте — рядом с папой.

Единственным ее недостатком было то, что баба Ганьтя не носила нижнего белья. Откуда у нее появилась такая привычка, никто не знал. Но зато она всегда носила длинную ситцевую юбку, которая ей с лихвой его заменяла.

Еще одним достоинством этой юбки было то, что пространство между ног бабы Ганьти на полу занимала я. Это был своеобразный манеж: она запускала меня туда и так, вместе с ней, вернее, между ее ног, я передвигалась по кухне. А в это время баба Ганьтя могла варить борщ, лепить вареники, стоять у плиты. Так что первые мои познания об «устройстве» человека я получила, находясь под юбкой своей няньки.

От бабы Ганьти веяло нескончаемым добром, лаской, желанием сделать нашу жизнь сытой, счастливой. Помню ее шершавые руки то гладившие меня по голове, то укачивавшие на своей груди. Поющую бесконечные грустные колыбельные песни своим беззубым ртом. Меня окутывало море добра и какого-то света моей дорогой бабы Ганьти.

Что еще я помню из своего раннего детства? Помню нашу квартиру из двух «огромных» комнат с большими и очень светлыми окнами. Воздушные занавески, в которых я любила «прятаться» от своей няни, только научившись ползать. Большой обеденный стол, под которым я любила сидеть. Кухню, с близко полыхавшей огнем плитой, к которой меня не подпускала няня. Почему-то меня все время тянуло заглянуть в кипящие кастрюли…

Качели у самого крыльца нашего дома, на которых меня качал брат. И один очень теплый весенний день, когда родители вместе с соседями сажали персиковые саженцы и другие плодовые деревья вокруг дома. Я сидела на расстеленном одеяле, недалеко от родителей. Пригревало яркое солнышко, чирикали птички, откуда-то лились звуки приятной мелодии.

Взрослые перекликались веселыми фразами, смеялись и их приподнятое настроение и задор передавались мне. Я, по рассказам мамы, тоже издавала протяжные крякающие звуки, тем самым принимая «участие» во всем происходящем действе. Мое «кряканье» замечали все взрослые и в ответ тоже одобрительно похохатывали…

До моих полутора лет родители прожили душа в душу с бабой Гантей. Но, вскоре отца послали на переподготовку в город Владимир, и мы вынуждены были переехать. Это было время «хрущевских» преобразований в армии и на флоте, когда на металлолом резали самолеты и корабли. Баба Ганьтя неутешно плакала, расставаясь со всеми нами. Как и обещал ей отец, она перешла в семью таких же военных и тоже няней. Царствие тебе небесное, милая моя, сердечная бабушка Ганьтя.

Отец. Дед — будёновец

«Как много может вместить в себя человеческая жизнь, даже если она короче воробьиного носа» Михаил Герчик

Отец. Мой дед — будёновец

Мои родители… Дедушка и бабушка… Кто они? Откуда? Пришло время рассказать и о них…

Мой отец, Молчан Николай Николаевич, родом из Белоруссии, выходец из крестьянской семьи. Родился в мае 1929 года. Как раз в разгар колхозного движения и коллективизации.

Его отец, Молчан Николай Семенович, являлся «ровесником века». Он появился на свет в 1900 году. У дедушки были четверо братьев и сестра. Все братья воевали в гражданскую войну на стороне «красных».

Дедушка был крепкого телосложения, имел округлое лицо, на котором даже в преклонные годы не видны были морщины. Любил носить военную форму, которую ему субсидировал отец, военную фуражку и хромовые сапоги. Отличался отменным здоровьем, болел очень редко. Любил участвовать в деревенских праздниках, где мог крепко выпить, но никогда не бывал пьяным и всегда сам, на своих ногах, возвращался домой..

Многие годы держал пасеку. Когда я просыпалась утром, его, как правило, уже не было в избе. Он был то в поле, то на сенокосе, то помогал кому-то из односельчан. Иногда, в течение дня заходил домой попить воды, пообедать и отдохнуть за занавеской около печи. По натуре был молчуном и вполне соответствовал своей фамилии. В отличии от меня: мне учителя всегда утверждали обратное…

После освобождения Белоруссии от фашистов, дедушку призвали в армию, где он прослужил до конца войны. Брал Кенигсберг, имел медали «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». О войне никогда не рассказывал.

Уехав из деревни в армию, папа при любой возможности, старался навестить своих родителей. Нас старички встречали у вековых берез на старом шляхе, обстоятельно расцеловывали всех по очереди, плакали, потом смеялись и всей гурьбой шли к дедушкиной избе.

Дедушка отпирал входную дверь в сенцы огромным железным деревенским ключом, выкованным в местной кузнице. Длина его на несколько сантиметров превосходила толщину стен самой избы. На конце ключа находилась подвижная железка-язычок, которая после просовывания падала и вонзалась в прорезь задвижки поперечного деревянного засова, запиравшей дверь изнутри. Поворотом ключа засов сдвигался вправо, двери отпирали. Этот же ключ бабушка прикладывала нам к месту ушиба, если мы с братом падали и набивали шишки.

Всей ватагой гости входили в прохладные сенцы, где нос щекотали непривычные запахи: сыроватый дух вековых досок кладовой, запах вяленого мяса, сушеных трав, которые в большом количестве в несколько рядов были развешаны по правой стороне сеней.

Бабушка тут же, на выбор, предлагала долгожданным гостям или крынку прохладного молока сантиметровым слоем сливок, или ядреного березового кваса, приготовленного из березового сока. Бочка стояла рядом у входной двери. Папа с благодарностью брал из рук бабушки крынку и пил прямо из нее, оставляя выше губы белую полоску из сливок, которую после вытирал тыльной стороной ладони… Наблюдая, с каким наслаждением папа пил из крынки молоко, как крякал от удовольствия, мне тоже хотелось повторить за ним все его движения и возгласы, испытать те же удовольствия. Я просила:

— Папа, дай мне тоже попробовать молочка…

Он протягивал мне глечик. По белорусски так называли крынку. После молока я пробовала квас. Мне всего хотелось сразу и много. Немудрено, что по прошествии времени у меня начинал болеть живот…

Напившись, гости проходили в избу… В прохладной, чисто убранной горнице, слева белела русская печь. Внутри ее недр нас дожидались томленые в остывавшем жару деревенские щи, сваренные бабушкой с крапивой и другими целебными кореньями и травами. Пшенная каша, щедро умасленная домашним сливочным маслом, а потому особенно вкусная, жареная свинина.

Посередине горницы на большом столе, окруженном лавками и табуретами, стояла глубокая миска со свежим янтарным медом, который дедушка накануне откачал на специальной машине из многочисленных сот у тружениц-пчел. Крупными ломтями нарезан ржаной хлеб, на тарелке сверкали влажными боками свежие и соленые огурцы, грибы, кислая капуста с кольцами репчатого лука, оставшаяся с зимы. Воздух пах чем-то пряным, «бабушкиным».

Бабушка приглашала всех умыться. Выдала льняные домотканые полотенца. Мы плескались у рукомойника во дворе, громко смеясь. Громче всех фыркал от удовольствия папа. Было видно, что он очень рад, что приехал в родной дом, что привез всю свою семью, что живы родители и всегда ждут его и всех нас.

Мама умылась аккуратно, не обранив ни единой капли на свой модный трикотажный костюм. Она всегда следит за своим и за нашим внешним видом с особой тщательностью: скоро потянется деревенский люд и нас будут рассматривать с пристальным вниманием…

Мы с братом тоже умылись прохладной и очень мягкой колодезной водой и возвратились к столу. Там уже бабушка разлила по тарелкам горячие щи. Взрослые выпили по рюмочке за встречу, а нам с братом налили березового кваса. Мясо и кашу все съели с большим удовольствием.

После трапезы мама раздала родителям отца подарки: дедушке фланелевую рубашку с нагрудными карманами, а бабушке красивый павловопосадский платок. Старики прослезились, поблагодарили родителей.

Нас с Сережей начало клонить в сон и мы улеглись на кровати.

Я рассматривала комнату, в которой нам предстояло жить какое-то время. За цветастой занавеской укрывались от любопытных глаз две узкие кровати и большой сундук бабушки.

«Что там у него внутри? Вот бы спросить и посмотреть…»

Третья кровать стояла справа у стены, между окнами. В «красном» углу возвышались бабушкины иконы. Перед ними мерцала огоньком лампада. У противоположной стены стоял старинный комод и на нем зеркало. На стенах — фотографии родственников.

На небольших окнах радовали глаз незамысловатые белоснежные занавески, уютно расположились в глиняных посудинах комнатные цветы, главными из которых была герань. Окна, выходившие в сад, хозяева распахнули и комната наполнилась негромким щебетаньем птиц, жужжаньем пролетавших мимо пчел, запахом спеющих яблок, плодами черемухи и другими, пока не очень понятными запахами тихой деревенской жизни…

Меня поразили старинные фото, сохранившиеся в войну, где стояли четверо буденовцев. Эта фотография долгие годы висела в избе дедушки. В дни недолгих отпусков родителей, когда мы всей семьей навещали дедушку и бабушку, я долго и внимательно разглядывала ее. Многочисленные фото дальних и близких родственников теснились друг подле друга, но не вызывали у меня особого интереса. А эта фотография почему-то притягивала…

Многих родственников на фото я не знала, а спросить — кто есть кто, не доходили руки. Взрослые с раннего утра были заняты какими-нибудь работами по хозяйству. Вечером собиралась теплая компания из близких и дальних родственников, которые не успели посетить дедушку и бабушку, папу и маму в первый, самый веселый день, и теперь «наверстывали» упущенное.

Кого-то после изрядных вливаний непременно тянуло в пляс и танцор выдавал коленца «с изюминкой», так что мы с любопытством наблюдали за выкрутасами подвыпивших взрослых, и к вечеру напрочь забывали обо всем, о чем хотели узнать у родителей, деда и бабушки утром.

Успели разузнать только то, что после гражданской войны братья поселились на хуторах, занимались земледелием, пчеловодством, состояли на службе лесниками. Все женились, сестра вышла замуж. Обзавелись хозяйством, жизнь стала налаживаться. Все работали, не покладая рук ради своих семей, достатка в доме.

Дедушка часто показывал нам свои мозолистые руки с множеством жестких бугорков с внутренней стороны ладони. Он был не особенно разговорчив с нами, «городскими» внуками, как он нас называл. Как-то общих тем для общения у нас не находилось. И таким способом, показывая свои руки труженика, он как бы говорил нам:

«А вы тоже так трудно добываете свой хлеб?»

Я с сочувствием смотрела на дедовы руки, осторожно гладила его припухшие твердые бугорки и отходила, не учуяв никакого подвоха в его словах. Позже, став старше, я поняла, что дед не разговаривал с нами ни потому, что нам не о чем было поговорить, а потому, что считал нас совершенно бесполезными существами в хозяйстве. Попросту — дармоедами… Единственное, что дед любил делать, это спрашивать у меня:

— Ты помнишь, как жила здесь, у нас с бабушкой? Как называла меня «старый дурак»? — при этом он сотрясался от смеха и громко смеялся.

Я, естественно, ничего не помнила. В свои полтора года я, наверное, могла повторить какие-то слова за кем-нибудь из взрослых. Только и всего. А тогда я жутко смущалась и отходила от дедушки в сторону, показывала тем самым, что в данный момент так не думала…

Коллективизация

В тридцатом году власти объявили хуторянам, что всем необходимо объединиться в колхоз. А для этого нужно переехать на центральную усадьбу в деревню Кобзевичи. Мол, туда проведут электричество, жизнь будет лучше и радостнее.

Сестра дедушки, зажиточные крестьяне, сразу смекнули, что добра там не ждать: быстро распродали свое имущество и хозяйство и на эти деньги перебрались в Соединенные Штаты Америки. Позже, в году тридцать седьмом, от сестры было письмо, что они устроились, стали фермерами и звали братьев к себе. Но времена уже были не те, да и из братьев остался только мой дедушка.

Письмо прочитали и сожгли «от греха подальше». С тех пор следы дедушкиной сестры затерялись, и никто не знает, где наша далекая родня обретается в той Америке, где их могилы. Слава богу, что хоть эта ветвь нашего рода уцелела.

Братья легкомысленно махнули на предложение власти рукой. Мол, не нужен нам ваш колхоз, нам и здесь хорошо живется. А электричество мы и сами к себе на хутора проведем, купим столбы и провода. Такой наглости и несговорчивости от бывших буденовцев представители власти не ожидали.

Надо сказать, что все братья жили зажиточно. Пчелы давали много меда. На осеннюю ярмарку каждый из них возил по несколько подвод с огромными бочками меда, который всегда был в цене. На жизнь им вполне хватало, благо работали они «от зари до зари», не разгибая спины. Так же трудились и все домашние.

Один мой дед оказался дальновидным и перевез свою избу с хутора на центральную усадьбу, предварительно разобрав ее по бревнышку. Там же он, скрепя сердце, вступил в колхоз, сдав обществу свое добро, нажитое за годы жизни на хуторе. А братьев дедушки через некоторое время арестовали, объявили «кулаками» и сослали в Сибирь, где они безвестно сгинули.

Так мой дед остался один из своего большого рода-племени и начал в тридцать лет жизнь заново на новом месте, но в старой избе со своей семьей. Работали в колхозе тоже много, но особого достатка не имели, по вполне понятным причинам. Оплата была натуральной.

Война. Немцы в деревне

«Тот самый длинный день в году

С его безоблачной погодой

Нам выдал общую беду

На всех, на все четыре года.»

Константин Симонов

Вскоре грянула война. Белоруссию германские войска захватили очень быстро, так что никто из селян не был призван в армию. Остались по своим домам. Вели хозяйство, ждали, что будет дальше…

А дальше деревню «навещали» то немецкие каратели войск СС в поисках партизан, то партизаны в поисках «предателей» советской власти и все одинаково хотели свежего хлеба, сала, яиц и прочего провианта. Продукты всегда пользовались большим спросом на любой войне.

Немцы говорили кратко:

— Матка, яйко, шпек, шнапс! — и в знак особой доходчивости направляли в сторону бабушки автомат и имитировали голосом звук его выстрелов. После чего громко ржали, радуясь чему-то, как будто побывали на представлении в цирке. У бабушки ничего, как правило, не было. Сами голодали. И, чтобы избавить семью от этой немецкой напасти, она падала на колени и умоляла немцев поверить, что в доме ничего уже нет.

Спасала семью бабушка, в то время еще совсем не старая женщина. Ей всего-то было немного за сорок. Она искусственно мазала себя сажей, чтобы никто «не позарился», и умело изображала старуху. Немцы брезгливо отбрасывали ее носком сапога, говорили пресловутое «шайзе» и уходили прочь со двора, никого не тронув. После этого бабушка долго молилась у иконы Божьей матери, за все благодаря только ее.

Партизаны тоже были «просты» в обращении, но вдобавок требовали у дедушки много хлеба, которого, по их партизанскому разумению, у него было невероятное количество. И если дед ничего им не давал, то ставили его «к стенке», как «немецкого пособника» и один раз чуть не расстреляли.

Вмешивалась, как всегда, бабушка. Так же валялась в ногах уже у партизан, умоляла поверить, что ничего в хате нет и, одновременно, совала «защитникам» завернутый в тряпицу последний кусок сала, умоляя отпустить дедушку. После этой мизерной мзды главу семьи отпускали. После их ухода вся семья горько плакала, крепко обнявшись. Горше всех плакал сам дед — слезы текли по его белому неподвижному лицу, а плечи медленно сотрясались от бессилия и пережитого унижения. Бабушка продолжала молиться Богу, Божьей матери.

Пастух. Один в лесу

— Папа, расскажи о войне… Ну, какой-нибудь случай из вашей жизни… — я просила рассказать отца о войне и он неохотно, но делал это. Несколько эпизодов, крепко засевших в его подростковом сознании, он мне поведал. Вот эти воспоминания.

Немцы в июне сорок первого года по территории Белорусии продвигались очень быстро. Жители деревни слышали отчетливую канонаду, грохот разрывающихся неподалеку снарядов. Многие жители деревни, схватив самое необходимое, побросали дома, хозяйство и побежали в лес, спасаться от надвигающегося фронта и вражеских войск.

Предусмотрительные хозяева ночью зарывали в землю в укромных местах своего участка особенно ценные вещи: верхнюю сезонную одежду, обувь, швейные машины, инструмент, охотничьи ружья, кухонную утварь Надеялись, что неприятель не обнаружит их схроны.

Но они жестоко просчитались: первое, что делали во дворах немцы, это тонкими щупами исследовали всю территорию усадьбы, не гнушаясь ни хлевами, ни навозными кучами, демонстративно насыпанными крестьянами над зарытым добром. Быстро все находили и долго трясли перед понурыми лицами хозяев добытым из схронов добром, грозя им расстрелом. Но до этого, как правило, не доходило: «доблестные» вояки-чужеземцы быстро растаскивали все ценные вещи, считая их трофеями и переправляли своим фрау в фатерлянд…

Отец в это самое время пас колхозных коней на лугу. Разрывы слышал, но от коней ведь никуда не убежишь. Тем более, что они были колхозными. И вдруг из леса стали выбегать наши красноармейцы с оружием, но какие-то очень перепуганные. Ни слова не говоря, каждый из них запрыгивал на коня, пришпоривал и скакал кто куда. На все запреты отца, не желавшего отдавать коней, они утверждали, что немцы совсем рядом, за лесом и через час будут здесь. Советовали ему самому «уносить ноги».

Произнеся эти слова, каждый из вновь появлявшихся красноармейцев норовил вскочить на самого красивого и статного коня. Но этот шаг для них заканчивался одинаково плачевно: жеребец вставал на дыбы и они скатывались с него, как горох.

Когда же все кони были разобраны, из леса выбежал последний боец. Отец ему сразу сказал, что скакать на Буйном, так звали коня, бесполезно. Однако тот нисколько не смутившись, лихо запрыгнул прямо с земли на довольно рослого коня, и, дав ему шпорами под бока так, что Буйный взревел от боли, ускакал со скоростью звука в неизвестном для отца направлении.

Оставшись один, отец почувствовал себя свободным от обязанностей пастуха и вернулся в деревню. Дома никого не оказалась. Увидев пробегавших по деревне жителей, отец подумал, что его родные тоже убежали в лес, и, недолго думая, помчался вместе со всеми.

Каково же было его удивление, когда в темном вечернем лесу он никого из родных не нашел. Ходил между групп толпившихся у костров людей и с горечью понимал, что он остался один… Кто-то из соседей подсказал подростку, что видел его родителей и сестру в другом лесу, неподалеку. Отец пошел один на их поиски. Когда он их увидел, все бросились друг другу в объятия, плакали от пережитого страха и неизвестности. Оказалось, что они разминулись буквально на пять минут и очень расстроились, не найдя его дома.

Просидев в лесу три дня, жители деревни решили вернуться к себе в дома. К тому времени канонада стихла, спать было негде, еда закончилась, всех нещадно кусали комары. Делать было нечего, надо было возвращаться.

Решили выходить семьями, впереди послав старух с иконами Божьей матери, голосом читающих молитвы, чтобы немцы не приняли их за вооруженных людей.

Немец и сковорода. Каратели

К этому времени в деревне расположились регулярные немецкие части. Везде стояла техника, расхаживали солдаты в серо-зеленой форме: сновали по дворам, ловили кур и свиней, распоряжались на чужом языке, как хозяева. Отовсюду тащили понравившееся добро. Видимо такое поведение у них выработалось за годы прогулочной войны в Европе. По их разумению, это уже были их владения и земля и все принадлежало им.

Когда дедушка и бабушка вошли в свой двор, их остановил часовой резкими командами:

— Хальт! Цурюк!

Все от неожиданности и непривычного гортанного голоса остановились… Бабушка, как всегда, спасла ситуацию: плакала и говорила, что они жители, испугались, ушли, а теперь вернулись. Тут на крыльцо вышел офицер, все понял, разрешил взять из избы некоторые вещи и пальцем показал, где им теперь необходимо было «жить» — это был сарай, соединенный с хлевом.

Моему папе тоже довелось зайти в свой, некогда родной дом. Картина, что представилась его взору, была шокирующая: за столом в горнице сидело и раскачивалось в пении какой-то немецкой песни человек пятнадцать уже хорошо подвыпивших немцев. Они громко орали на незнакомом языке песни и были абсолютно счастливы. На столе стояли бутылки со спиртным, много всякой еды. По стенкам на вбитых гвоздях висели немецкие автоматы и винтовки.

В избе было жарко натоплено. Русская печь раскалилась до красна. Дедушка попытался было объяснить, чтобы так сильно не топили, что, мол, и до пожара недалеко… Но его никто не слушал, все были заняты своим пением, выпивкой и едой. Вернувшейся семье ничего из еды не предложили. Так они стали жить в сарае, питаясь тем, что осталось после грабежей подвала, кладовой, что выросло на огороде и не было увезено немецкими войсками.

На следующий день немцы собрали всех мужчин деревни и куда-то повели. Женщины всполошились, заплакали: думали, что их ведут на расстрел. Но оказалось, что нет, Бог миловал. Их повели копать общую могилу для русских красноармейцев, погибших в боях недалеко от Кобзевичей. Своих погибших, немцы хоронили сами: с немецкой педантичностью отмечали места захоронений на специальной карте.

Бабушку и других женщин сразу заставили стирать немецкое белье. Выдали мыло и следили, чтобы оно все время было на виду. Чтобы «не украли». Через несколько дней немецкие части снялись и ушли. Какие у них были задачи и почему они простояли в деревне столько дней, вместо того, чтобы двигаться вперед, никто понять не смог… Все жители жили с оглядкой и опаской. Старались как можно реже попадаться новым «хозяевам» жизни на глаза…

Еще один эпизод связан с немецкими войсками. Как-то весь день через деревню шли их регулярные части. Все жители затаились, никто никуда не выходил.

И вот в избу дедушки зашел огромный немец во всей амуниции и показал пальцем на сковороду. Жестами дал понять, что он ее забирает. Бабушка сразу оценила катастрофичность ситуации, что без сковороды они будут обречены на голод. Как всегда, упала перед немцем на колени и стала просить не забирать сковороду. Тогда незваный гость, показал пальцем на отца и жестами дал понять, чтобы он шел за ним. Бабушка растерялась, но делать нечего, надо было подчиняться. Отец собрался и пошел за немцем. Проследовали в соседний лес, где недавно он встретился со своими близкими.

Теперь лес наводнили немецкие войска. Везде стояла техника, сновали солдаты, в пирамидах стояли винтовки. На кострах немцы готовили еду. На бабушкиной сковороде они что-то жарили, парили, потом ели, смеялись. Все это время папа стоял неподалеку около дерева и терпеливо ожидал окончания трапезы.

Когда она была закончена, к отцу подошел все тот же здоровенный немец и отдал еще теплую, чисто вытертую сковороду. В придачу кусок сала средних размеров и буханку хлеба. Проводил к выходу из леса и отпустил. Отец шел быстро, не оглядываясь. Только теперь, им овладело желание схватить из пирамиды винтовку и стрелять по этим немцам пока патроны не кончатся. Он еще не знал, бедный мой папа, что такое их карательные операции…

И все-таки ничто не спасло дедову деревню. В очередную карательную операцию против партизан, немцы подожгли соседнюю и их деревни. Всех, кто не успел убежать в лес, сожгли в деревенском хлеву, согнав туда и стар, и млад.

Жгли каратели деревни тоже со знанием дела: узнавали направление ветра и поджигали дома. Огонь с легкостью переносился на соломенные крыши от одной избы на другую. Из тридцати домов уцелели только четыре, в том числе и изба дедушки. Снова их Господь спас.

В эти четыре избы и набились все уцелевшие деревенские жители. Спали вповалку: на полу, в сараях, на сеновале. Позже люди стали рыть себе землянки и уже там дожидались конца войны. Когда война закончилась, сами отстроили свои Кобзевичи заново, благо лес был рядом.

У дедушки и бабушки кроме моего отца была еще дочь — моя тетя Саша. Она старше отца на четыре года. Ей эта изба в деревне отошла по наследству, так как тетя Саша «досматривала» в старости своих родителей. Мне кажется, это справедливое решение. В настоящее время изба продана чужим людям, трем братьям из Минска, которые вдохнули в нее новую жизнь. Да здравствуют Кобзевичи!

Бабушка Ева. Божий дар

«Надо верить тому, кого любишь.» Александр Грин

Несколько строк хочу посвятить моей милой бабушке. Хотя это не верно: о моей бабушке Еве можно написать целую книгу. Из моих родных я ее любила больше.

У бабушки овальное лицо, очень умные и глубокие голубые глаза. Смотрела она всегда на всех необычайно ласково, с прищуром. Волосы покрывала неизменным платком, носила длинную юбку, кофту. На ногах надеты были шерстяные чулки с галошами.

Учила меня всяким деревенским премудростям. Вместе мы пытались доить корову, которая хлестала меня по лицу не совсем чистым хвостом. Бабушка выдала мне небольшую кружку, в которую я «надоила» молока всего лишь на один сантиментр. Дойка мне показалось очень трудной работой.

Любила всех потчевать своей фирменной яичницей — пышным омлетом из печи. Любила смотреть на меня, подложив ладонь под щеку, как я ем. Иногда смахивала краешком платка откуда-то набежавшую слезу и приговаривала:

— Как ты похожа на своего батьку…

Несмотря на то, что она была по происхождению простой крестьянкой, впоследствии труженицей в колхозе, в ней всегда была какая-то природная интеллигентность, мягкость, ум и мудрость. Она была добрая и ласковая. Все движения ее были плавные, мягкие, без показной суеты…

Никакой тяжелый крестьянский труд не смог озлобить ее сердце, всегда настежь открытое людям. К тому же она была знахаркой — лечила людей молитвами и травами от различных психических расстройств, от сглаза, испуга, снимала порчу. А самое главное — всегда верила в Бога, молилась ему каждое утро и каждый вечер.

Однажды, проснувшись рано утром, я увидела бабушку в предрассветной тьме, молящейся на коленях. В те времена все разговоры о Боге пресекались, взрослые были сплошь «атеисты» и что-нибудь вразумительное о религии узнать было негде. Везде можно было увидеть лозунг: «Религия — опиум для народа». Я просто наблюдала жизнь вокруг себя и время от времени в моей голове рождались различные вопросы.

Вот и то утро у меня возник самый главный вопрос, который мне, восьмилетней девочке, давно не давал покоя. Я спросила бабушку:

— Бог есть? — бабушка, закончив молиться, посмотрела на меня каким-то особенно долгим взглядом, как бы оценивая мою «взрослость», и ответила:

— Есть, внученька. Бог есть.

Прозвучало это тихо. Даже очень тихо, но я сразу уверовала в эти слова. Сразу и навсегда.

Став взрослой и дожив до тридцати лет, я вдруг сама пошла в церковь и покрестилась. Без просьб и напоминаний. Окрестила и своих дочерей. Все это произошло в 1988 году в городе Грозный в единственном православном храме.

Бабушка, как и все крестьяне, долгие годы проработала в колхозе. Ее пенсия в шестидесятые годы составляла двенадцать рублей. Смешная сумма. Но и ее бабушка бережно копила, складывала в платочек. Когда мы уезжали, она вытащила из своего сундука целых сто рублей и все красные червонцы отдала мне. Подарила.

Родители деньги сразу у меня изъяли, сказав, что я их «потеряю» и что мне их будут выдавать «частями»: на мелкие нужды и мороженое. Я некоторое время напоминала родителям об их обязательствах, но после того, как мама в очередной раз моего «напоминания» грозно меня осадила, перестала это делать…

По утрам, когда я просыпалась, бабушка уже готовила нам свой знаменитый омлет на большой сковородке. В избе пахло каким-то странным запахом.

— Бабушка, а чем у нас каждое утро пахнет?

Ответом на мой вопрос был огромный чугунок, доверху наполненный вареной картошкой, который она ухватом вынимала из недр печи. Содержимое вываливала в деревянное корыто, выдолбленное из цельного куска дерева, и толкла ее толкушкой.

— Это еда для свиней, кур, гусей.

— И так каждое утро?

— Да, внученька. Ты же каждый день кушать хочешь? И они тоже. Сейчас добавлю еще травки, крапивы и дам им.

Трава и крапива считались витаминами для домашней живности. Бабушка брала небольшую секиру и измельчала все в мелкую крошку. Затем добавляла комбикорм, поливала рыбьим жиром из большой бутыли, перемешивала и уносила животным. Куры и свиньи налетали на деликатес и вскоре корыто блестело первозданной полированной поверхностью.

Вечером с пастбища приходила бабушкина корова и она ее доила. Через белоснежную марлю переливала парное молоко по крынкам, часть оставляла на скисание для творога и сыра. Обед тоже готовила бабушка, которой во всем помогала мама. Мы с братом чистили овощи, пропалывали грядки на огороде, собирали ягоды красной и черной смородины, крыжовник. День пролетал быстро. Вечером за чаем или смотрели телевизор, или принимали родственников.

Вспоминая мою добрую любимую бабушку, я всегда молюсь за нее и за всех наших усопших. Поскольку больные люди шли к бабушке со всех концов Белоруссии, то времени на домашнюю крестьянскую работу, которую нужно было делать каждый день, у нее не было.

Дедушке приходилось брать ее обязанности на себя. Этим своим служением людям она вызывала явное неодобрение у деда. Бабушка после сеансов помощи была попросту опустошена духовно и физически. Ей требовалось время, чтобы восстановить свои силы. К тому же она была сердечница и не могла выполнять тяжелую физическую работу. Но такие вещи в деревне не прощают.

Дед стал погуливать, чем доставлял бабушке немало страданий, переживаний и горя. Несмотря на такое поведение деда и свои переживания, бабушка не бросала целительство и до конца своей жизни служила людям. Денег за лечение она не брала, но натуральные продукты принимала, так как питаться нужно было, да и дед меньше ворчал. Все бралось в меру, только на прокорм. Обогащаться за счет болезных считалось и считается грехом.

Вместе дедушка и бабушка прожили пятьдесят лет. Умерла она в июне 1975 года. Хотела передать свое умение лечить людей, свой дар. Но, видимо, это и есть Божий дар, и дается он только самым лучшим, светлым и чистым людям. Царствие тебе небесное, моя дорогая бабушка Ева.

Дедушка пережил бабушку на тринадцать лет, успев еще раз жениться на вдове. Как оказалось, это была «черная вдова», так как все ее предыдущие мужья умерли. Четвертым стал мой дед. Умер он в 1988 году в возрасте 88 лет. Царствие и тебе небесное, дедушка.

Судьба папиной сестры Саши тоже оставляет желать лучшего. Женская ее доля оказалась тяжелой. Рано потеряла мужа, осталась с четырьмя детьми на руках. Самый красивый из всех детей, Николай, утонул сразу после свадьбы, оставив беременную жену. Судьбы других детей — Анатолия, Валентины и Марии были тесно связаны с жизнью деревни и матери. Тетя Саша умерла в ноябре 2005 года, на три года пережив своего брата. Царствие Вам небесное, тетя Саша.

отрочество отца

«Отец- это тот, кто ловит тебя, когда ты падаешь. Он помогает тебе не удариться, а подняться, отряхнуться и сделать еще одну попытку.» Из интернета

Вот и подошло время рассказать о моем отце более подробно. Папа рос в деревне. Был трудолюбив, покладист, умел делать всю крестьянскую работу: пас коров, косил сено, скирдовал его, пахал землю, сеял хлеб. Во всем помогал родителям.

Внешне он больше был похож на маму, мою бабушку Еву: стройный, высокий, с врожденной интеллигентностью. Мама, вспоминая нашего папу, всегда подчеркивала, что он выгодно отличался от своих сверстников вдумчивостью, никогда не ругался матом, хотя вырос в деревне, где это было нормой.

Был умен, хорошо учился в школе. Первый из сверстников собрал детекторный приемник. Хорошо играл на гармони, был центром притяжения сельской молодежи. В него влюблены были все девушки их деревни, старше и младше его по возрасту. Во время войны бабушка спасла своих детей от угона в Германию, пряча их в лесу. Поэтому мои папа и тетя уцелели.

Война, наконец, закончилась. Понятно, что в годы оккупации, не о какой школе речи быть не могло. Отец пропустил четыре года. Должен был идти в 7 класс. Но когда он увидел детей намного младше себя, сидевших с ним за одной партой, то почувствовал себя «второгодником».

Самостоятельно освоил программу 7 и 8 класса, сдал за них экзамены и пошел сразу в 9 класс. Это было не близко, а за семнадцать километров в районном центре под названием Червень. Всю эту дорогу отец преодолевал пешком, позже — на велосипеде. Когда начались осенние дожди, дедушка снял папе квартиру у дальних родственников. Он жил и учился там один. Никто из его сверстников такого поступка не предпринял. Многие просто побросали школу, оставшись недоучками.

В 1947 году отца призвали в армию. И здесь он показал себя только с лучшей стороны: с детства был дисциплинирован, трудолюбив, усидчив. Поэтому служба в армии хоть и была трудна, но не доставляла отцу особых хлопот. Он легко ладил с людьми, был по натуре оптимистом, весельчаком, участвовал в художественной самодеятельности.

Эти его качества заметило командование и предложило окончить школу младших командиров и остаться служить офицером. Что он и сделал. Затем экстерном окончил военное училище и стал уже полноправным офицером.

В 1953 году отец и мама поженились. Маме 18 лет, отцу 24 года. Свадьба состоялась 8 июля 1953 года — в день святых Петра и Февронии Муромских все в тех же Кобзевичах. Совпадение? Родители поженились по любви и пронесли ее через все тяготы военной жизни: скитания, последствия чеченской войны, в последние годы — на их родине.

В 1954 году у них родился первенец-мой брат Сергей. В 1958 году родилась я.

Город Владимир. Бухта Ольга

«Потребность необычайного — может быть, самая сильная после сна, голода и любви.»

Александр Грин

Город Владимир. Мытарства родителей

«Наконец временные трудности закончились. Наступили трудные времена.» Владимир Туровский

Служба отца шла своим чередом. Но в годы нахождения у власти Хрущева Никиты Сергеевича, в армии и на флоте произошли большие сокращения, как в военной технике, так и среди личного состава.

Мой отец, как молодой перспективный офицер, был послан в 1959 году в город Владимир на переподготовку. В этом святом городе и случилось то, чего никто не ожидал в нашей семье: на частную квартиру военного отца с двумя маленькими детьми никто брать не хотел. Не хотели и точка.

Одна женщина согласилась сдать комнату в частном доме, но только с одним, старшим ребенком.

— Хорошо. Сдам вам комнату. Но… с одним ребенком. Все вы там все равно не поместитесь.

Действительно, в комнате, где стояла одна кровать, шкаф и комод, негде было спать маленькому ребенку. Делать было нечего. Родители посовещались и решили отвезти меня, полуторагодовалую девочку, во всю ту же многострадальную деревню Кобзевичи к моим дедушке и бабушке.

Там я пробыла полгода. Мама, отвозившая меня, все время плакала: и оставляя на престарелых родителей мужа, и по возвращении, в самом Владимире. Все время плакала по мне… Особенно по ночам. Ведь в то время в деревне не было телефонов, нельзя было позвонить и узнать о своем ребенке хоть что-то, услышать его голос, удостовериться, что он жив и здоров. От стариков были только письма, которые те не так уж часто писали.

Этим всегда занимался дедушка: на неизменном листе из общей тетради пожелтевшем от времени, оставшимся еще от отца, ходившего в школу, жирно исписанное толстым химическим карандашом. Письмо, как правило, умещалось на одной странице. В нем родителей заверяли, что живется мне хорошо, сытно и весело. Мама на короткое время успокаивалась, а через несколько дней плач начинался сызнова.

Сереже уже исполнилось пять лет. Садиков для детей военных не было, и брата запирали на день или полдня в маленькой комнатушке. Днем он сидел на комоде. Увлеченно рисовал войну, танки, самолеты. Сидел тихо, как мышь, потому что мама ему объяснила, что сестру, то есть меня, отвезли к бабушке и дедушке. Хозяйка не любит, когда маленькие дети плачут и кричат. У нее от этого болит голова. А если он, Сережа, будет шуметь, то их всех выгонят на улицу, и им некуда будет идти.

Брат тонко чувствовал настроение в семье и, конечно, не мог допустить, чтобы родителей хозяйка выгнала на улицу. Он молчал за закрытой дверью весь день до самого прихода родителей с работы и службы. Мама устроилась работать медсестрой.

Хозяйка тем временем наблюдала полнейшую тишину в сдаваемой ею комнате.

— Сереженька, выйди побегай. Тебе же там скучно. А здесь свежий воздух, я плюшек напекла, — выманивала хозяйка моего брата-молчуна.

Он с раннего детства соответствовал своей фамилии. Видимо, зловещая тишина днем, долгий и безутешный плачь матери ночью, подействовала на совесть хозяйки, и она взмолилась перед родителями, чтобы Сережу не запирали в комнате и привезли из «ссылки» меня. А дальше — больше: хозяйка уступила родителям самую большую комнату в доме, где уже могла разместиться и моя кроватка. Мама и папа тут же съездили за мной и забрали от бабушки и дедушки. Семья благополучно воссоединилась на радость всем!

Как отца сосватали в бухту «Ольга»

«На скользком человеке легко поскользнуться и в любую погоду» Eugene Ryabyi (из интернета)

После успешного окончания классов, отец был направлен на новое место службы на Дальний Восток.

Еще в Москве, откуда молодой офицер получил назначение, ему сказали, что он поедет служить на Чукотку. Там год шел за два, но окончательно его распределят во Владивостоке. А во Владивостоке ему, неискушенному в северных делах провинциалу, штабисты «загрузили мозги» и предложили бухту Ольга вместо Чукотки. Уговоры были примерно следующими:

— Послушайте, зачем вам Чукотка, такая даль, когда рядом есть красивейшее место. Будете довольны.

Отец согласился. А когда приехал, понял, что место действительно красивое, но нет здесь ни школы для Сергея, ни садика для меня, ни магазинов… Ничего, кроме леса, моря и единственного дома для семей военнослужащих. На военном языке такое место считалось «дырой» и замениться, то есть перевестись на другое место службы из нее, было практически невозможно.

Сослуживцы отца знали обо всех «прелестях» этого «райского уголка» и никто туда не ехал. А главное, служба шла год за год, как и на «большой» земле. Стоило ехать в такую глушь, чтобы служить год за год, да еще мучить свою семью. Единственным шансом вырваться из этого «медвежьего» угла был отъезд в еще более «далекий» угол Дальнего Востока. Так позже, после года службы, выбор отца пал на остров Курильской гряды.

Приморский край встретил нас свежим морским ветром, пышной растительностью окрестных лесов и одиноко стоящим трехэтажным домом для семей военнослужащих, где нам выдели трехкомнатную квартиру. Квартира была просторная, большая, на третьем этаже, сплошь уставленная казенной мебелью. Одну, самую дальнюю комнату родители заперли, так как мебели хватило только на то, чтобы обставить две. Дальняя считалась «холодной»: там складывали все второстепенное, что не пригождалось в повседневной жизни — ящики от переездов, чемоданы, коробки и прочее.

Отца назначили командиром роты. «Прослужили» мы с ним в бухте Ольга год или два. Когда меня некуда было деть, ведь Сережа пошел в школу, а мама, как всегда, на работу в медсанчасть, меня опекали папины бойцы. Я всегда ходила с полным ртом конфет, в карманах платья лежали шоколад и другие сладости.

Помню даже премьеру фильма «Гусарская баллада», когда я восседала в первом ряду среди солдат и вместе с ними громко смеялась, реагируя на происходящее на экране. Позднее, папа сдавал меня на руки Сереже, вернувшемуся из школы, и мы отбывали коротким путем домой, то есть через колючую проволоку и заросли буйной растительности.

Так, протаскивая меня в очередной раз под колючей проволокой, Сережа не заметил, что я зацепилась виском за ее острие. Он продолжал меня тащить, а я начала орать от боли. Из раны пошла кровь. Он оставил меня, ревевшую на все лады, а сам побежал за отцом, благо это было недалеко, и только после этого меня высвободили из «плена» острых колючек, отвезли в медпункт к маме на перевязку. От этого путешествия на виске у меня остался шрам.

Бухта Ольга. Развлечения детворы

«Радоваться — до самого конца, до самой последней клеточки — умеют только дети.» Виктория Токарева

Дети в доме были предоставлены сами себе, так как ни яслей, ни садов не было. Они бродили вокруг дома по густым зарослям переплетающихся лиан дальневосточных «джунглей». Отцы и матери служили родине, а их дети росли в орешниках, строили бесконечные шалаши, делали «секреты» из разноцветного стекла, битых столовых сервизов. «Секреты» сверху закрывали плоским стеклом, засыпали землей, тщательно маскировали от чужих глаз и тайно издали наблюдали за их сохранностью.

Верхом блаженства для малышни было найти чужой секрет детей, чуть старше нас по возрасту, разрушить его, утащить их стеклышки в свой. Позже с нашим секретом случалось тоже самое. Для обнаружения чужого секрета ловили «языка», «пытали» его, где их, вражеский, «секрет». На запястьях крутили «крапиву» — держали руки пойманного «врага», а руки «наших» пережимали его запястье и крутили кожу, сцепленными в разные стороны ладонями. «Враги» терпели эту жестокую пытку до первого оборота, затем начинали орать во все горло от боли и его отпускали… Все было по-взрослому.

Родители созывали своих чад выкриками из окон квартир и если слышали ответный отклик, то убеждались в их сохранности и спокойно продолжали заниматься своими делами.

Однажды мы нашли кустик с кислым на вкус стеблем, нагрызлись его, после чего не спали три дня. Родители забили тревогу, обеспокоенные нашим странным бодрствованием. Появился доктор, определивший, что наелись мы лимонника китайского и спать нам не придется долго.

Досуг военные коротали рыбной ловлей — ловили бычков, летом купались в теплом Охотском море. На рыбалку отец брал меня и брата. Происходила она у прибрежных скал, куда била соленая морская волна. Брат и папа таскали бычков одного за другим, а мне было строго приказано стоять у скалы и близко к ним не подходить. Камни и обломки скал были навалены хаотично, постоянно омывались водой, были скользкими, так что маленький ребенок мог свалиться в воду и, оступившись, удариться и пораниться. Я с завистью наблюдала, как они мастерски выуживали этих небольших, но таких вкусных после жарки, рыбок.

Божественная красота бухты

«Человек в море никогда не бывает одинок.» Эрнест Хемингуэй

Одним из самых ярких и запоминающихся воспоминаний детства было событие, о котором хочется рассказать особо.

Как-то летним вечером отец подвел меня к краю скалистого обрыва, где заканчивалась территория его части. Я впервые в жизни поразилась безбрежной широте моря, у которого не было видно краев, закату солнца, заливавшего все видимое пространство пурпурным светом, голубизне бездонного неба. Солнечные зайчики «прыгали» по золотистой дорожке, подчеркивая сказочность вечерней зари.

Издалека тянуло упругой энергией и мощью моря, которые против нашей воли увлекали необычными ощущениями: как бы «приподнимали» над землей, и несли нас, как пушинки. Вокруг царило бескрайнее, широкое, запоминающееся своей неповторимостью пространство, от которого полностью захватило дух у четырехлетней девочки.

Мы прислушивались к шелесту волн, дыхание которых доносилось откуда-то снизу, вдыхали их запах… Это был волшебный, ни с чем не сравнимый аромат. Аромат водорослей, рыб, моря, океана. Море шептало нам накатами волн свое умиротворяющее:

— Шшшшшшш…

Они бились о сушу размеренно, соблюдая какой-то свой особый, только им известный ритм: то с силой накатывали на берег, то уносили с собой в бездну камешки и песок… Как будто какой-то невидимый дирижер руководил этим природным оркестром — морем переходящим в океан… Мы стояли, взявшись за руки, дышали полной грудью и не могли надышаться…

Мимо наших голов проносились встревоженные птицы, оглушая беспокойными, малопонятными, гортанными криками. Мы очень близко подошли к краю обрыва и побеспокоили обитателей этого тихого места: «мамаш», высиживавших своих птенцов.

Мне вдруг стало страшно и я еще сильнее вцепилась в руку отца. Он приобнял меня, закрывая рукой от низко пролетавших птиц, подчиняясь инстинкту сохранения своего потомства так же, как и эти взбудораженные нами пернатые.

Гомон стоял страшный: тысячи, десятки тысяч белокрылых особей вдруг взмыли в небо, оглашая все видимое пространство криками. Они долго кружили и над своими гнездами, и над нашими головами, иногда низко пикируя на спокойных, но непрошенных гостей… Птицы образовали один сплошной кружащийся купол. Прошло немало времени пока они угомонились, дав нам возможность и дальше любоваться прекрасным пейзажем.

Затем отец показал мне куда-то вдаль и приказал смотреть туда неотрывно. Прошло несколько минут, и я увидела показавшуюся из воды подводную лодку. Она шла в нашу сторону. Черная и продолговатая, как сигара, она плыла по какой-то своей траектории, медленно заползая под скалу, на которой мы стояли. Под нами была огромная природная арка и лодки заходили через нее в бухту.

Когда-нибудь хочу написать картину, где будет отображено все то, что меня впечатлило в тот незабываемый день: и бескрайнее море, и закат солнца, и всплывающая подводная лодка, и обрыв скалы с множеством птиц, где на самом краю стоят мужчина в военной форме и с ним маленькая девочка. Оба смотрят в даль, крепко держась за руки, любуясь пространством окружающего их, такого огромного и непостижимого по красоте, мира…

Курильские острова

«Курильские острова — будто нитка ожерелья, которую туго натянули между Японией и Камчаткой.» Валентин Пикуль

Военный быт. «Когда придет контейнер?»

«Детство распирает душу.» Виктория Токарева

Прошло время. Отца перевели к новому месту службы на Курильские острова. Теперь местом его службы стал остров Итуруп. Снова нас ждали чемоданы, ящики и новая часть отца, затерявшаяся среди Курильских сопок. Ближайший к нам поселок, он же порт, назывался Буревестник. Там же был и военный аэродром, который построили еще японцы.

Поселились мы в типичном для военных городков одноэтажном деревянном доме на четыре семьи: без водопровода, с печным отоплением, удобствами во дворе. Район Курил считался сейсмоопасным. Случались тут время от времени и цунами. Первый раз в своей жизни я слышала такие слова, как землетрясение, разрушило землетрясением, смыло цунами, занесло тайфуном.

Дети, побывав у соседей, таких же военных, уже успевали сравнить уют в их жилье со своим временно-казенным пристанищем, пока еще не таким уютным и бесконечно спрашивали у родителей:

— Когда же придет наш контейнер?

На что получали краткий ответ:

— Скоро, уже скоро…

И когда долгожданный железный ящик приходил, его привозили к дому на грузовике. Отец, с выделенными ему солдатами, разгружали его. Снимали пломбы и распахивали железные дверцы.

Внутри громоздились большие деревянные ящики, где и хранилась вся нехитрая утварь военной семьи. За разгрузкой прибегало понаблюдать все детское население военного городка. Ящики и ковры, доставаемые из недр, им были неинтересны. Но если в руках солдата появлялся велосипед, особенно детский, то вся детвора подбегала к счастливому обладателю этого чуда, и кто-то один, обязательно шепотом, на правах лучшего друга, спрашивал:

— Дашь прокатиться?

На что гордый хозяин, желавший побыстрее подружиться с местной ребятней, объявлял:

— Ну, ладно, дам разок…

С этого дня хозяин детского велосипеда пользовался заслуженным уважением, покровительством старших товарищей. Не важно, что через неделю велосипед превращался в искореженный металлический предмет с погнутыми ободами, вылетевшими спицами. В конце концов становился «на прикол» из-за пробитых камер. Совсем, как в фильме «Сережа» известного режиссера.

Интерес к хозяину железного коня потихоньку угасал, его уже не хлопали залихвацки по плечам, не встречали радостными возгласами. Шло время и приходилось на равных завоевывать свой авторитет среди сверстников.

Стали обживаться на новом месте. Мама навела порядок в нашем новом казенном жилье. Побелила стены и потолки, покрасила двери, окна, развесила красивые занавески. Они всегда были живописными, яркими. Сказывалось соседство с Китаем.

От старых хозяев нам «в наследство» осталась мебель с инвентарными номерами, шифоньер, железные кровати с панцирными сетками, столы и стулья и кое-какие цветы на подоконниках. Все остальные вещи, такие как постельное белье, одеяла, подушки, кухонная утварь, одежда шли контейнером по железной дороге и морем. Ждать их приходилось от месяца до трех.

Когда контейнер приходил, деревянные ящики вносили в дом, где мама по написанным на них номерам и записям в своей тетради показывала, какой из ящиков открывать. Что из вещей и утвари было нужно в первую очередь. Конечно же, это были постели с мягкими легкими китайскими одеялами. Китайские вещи в то время ценились и славились, так как были отменного качества.

Затем доставали кастрюли, тарелки, чашки, все то, из чего можно было вкусно и сытно есть. На второй день появлялись шторы и тюлевые занавеси на окнах, покрывала на кроватях. На стены, по моде тех времен, вешали ковры. Они служили и украшением жилища, и звукоизоляцией между комнатами, и утеплителем стен. Кое у кого встречались и настоящие картины в рамах — репродукции великих художников, но это было редкостью. Как никак, край света…

Мама всегда сдвигала вместе две узкие солдатские железные кровати и получалась одна большая двуспальная. Провал между ними, остававшийся после такого воссоединения, закладывали свернутой старой отцовской шинелью, и получалось еще одно спальное место для меня. Я любила нежиться до отхода ко сну между родителями. Мы о чем-нибудь разговаривали, обсуждали. От тел папы и мамы шло особенное блаженное тепло. Я быстро разомлевала и меня деликатно выпроваживали восвояси спать. А родительскую кровать мама утром накрывала красивейшим малазийским покрывалом. И стояла она, как постамент — символ близости и единения двух любящих сердец.

Мне очень нравилось подходить к кровати, которую только что убрала мама, проводить ладошкой по покрывалу, его прекрасному рисунку, ощупывать и гладить свисающие кисточки и с благоговением отходить. Эта кровать, с разнообразными красками и узорами далекой неизвестной страны, была для меня, как Эрмитаж для ценителей искусства. Первый мой взор в мир прекрасного. Внутри, где-то в глубине души, ширилось и росло уважение к матери за созданную, в общем-то, на пустом месте и в казенной комнате, красоту.

В то время среди детей было увлечение: собирать фантики и золотинки от конфет, рассматривать их, меняться друг с другом, и наигравшись, складывать в коробочки из монпансье или в металлические и пластмассовые портсигары. Они оказывались ненужными отцам, бросившим курение. Подростки постарше коллекционировали фотографии артистов кино и хранили их в коробках из под обуви.

Когда все вещи были расставлены по своим местам, ящики не выбрасывали, а по хозяйски уносили на задний двор в сарай и складывали штабелями до самого потолка. Ведь они снова понадобятся через три года для нового переезда. В сараях поселялись куры и гуси. Для них отец устраивал специальные утепленные помещения с насестами и загонами.

Жизнь на острове продолжалась. Отец командовал ротой, нес ночные дежурства в войсках ПВО. Если он дежурил сутки, то после у него было три дня отдыха. Один день отсыпной, два для восстановления сил. После дежурств, которые требовали огромного напряжения физических и моральных сил, он приходил бледный, усталый и неразговорчивый. После отдыха он восстанавливал силы, возвращался в обычное свое состояние: был весел и бодр, шутил и занимался домашними делами.

Мама работала медсестрой в воинской части. Ее тоже частенько не было дома: она работала в две смены, часто заменяла болеющих подруг. На здоровье не жаловалась, работала всегда с полной отдачей, не щадя себя.

У мамы на Курилах стиральной машины не было. Она стирала постельное белье руками в оцинкованных жестяных корытах, пользовалась стиральной доской, вываривала белье в металлических баках, крахмалила и подсинивала его. От всех проделанных процедур белье принимало отменный вид. Сушили его на улице. Зимой на морозе простыни застывали в форме неподвижных прямоугольников и их приходилось отдирать от проволоки. Это был очень тяжелый труд, так как воду взрослые, как правило, отцы, носили из колодцев. На стирку уходил весь день.

Два первых года жизни на острове Сережа жил с нами, так как начальная школа в поселке была. Он ходил в третий и четвертый класс, а вот пятый ему пришлось оканчивать в интернате в поселке Буревестник. Детей его возраста там набиралось человек десять, пятнадцать. Братик обихаживал себя сам. Приезжал четыре раза в год на каникулы.

У меня уже тогда было чувство жалости к брату, что он был где-то один одинешенек, без мамы и папы. Как ему было тоскливо еще совсем маленькому мальчику. Но он держался очень мужественно, никогда не плакал, не жаловался на свою жизнь. Воспринимал все, как должное. Может быть, поэтому у него так рано сформировался молчаливый, замкнутый характер. Хотя бирюком его назвать трудно. Просто эти стрессы для детской души не прошли даром. Но такова уж была нелегкая служба нашего отца, что издержки ее ложились и на неокрепшие плечи его детей.

Помню, как брат после пятого класса на летних каникулах катал меня верхом на настоящем коне. Где он взял его, непонятно? Но точно помню, что он сам им управлял с большой лихостью. Мы даже проскакали некоторое расстояние вместе. Наш папа запечатлел этот момент на фото.

Огород отца. Как дети ловили горбушу

«Растите детей ваших в добродетели: только она одна и может дать счастье.» Людвиг ван Бетховен

Надо сказать, что где бы мы не жили, где бы не приходилось служить нашему отцу, в любом, самом заброшенном уголке нашей необъятной родины, он всегда заводил огород. Это было большим подспорьем в домашнем хозяйстве, ведь продовольственный паек выдавался военным в виде консервов. Витаминов в них никаких не было. А хотелось чего-то свежего, того же зеленого лука, редиса, салата. Да и сказывалась в отце его природная крестьянская жилка: он не мог сидеть просто так, без дела.

Перед самым домом высаживал кусты крыжовника, черной и красной смородины, разбивал грядки с клубникой. Начинал устройство огорода с вкапывания столбов. К этому трудоемкому процессу всегда привлекал нас с братом. Отец никогда нас ни к чему не принуждал, но получалось всегда так, что мы с радостью помогали ему даже в самых трудных работах.

Сначала он копал ямы, затем вместе с Сергеем вставлял туда столбы. Моя задача заключалась поддерживать их, чтобы они стояли ровно. Брат забрасывал яму вокруг столба камнями, отец их утрамбовывал с помощью лома, затем все окончательно забрасывали землей, утаптывали ногами.

К столбам прибивали две параллельные доски, а уже к ним штакетник забора. Отец разрешал нам вбивать гвозди, а брат с обратной стороны загибал их концы другим молотком. Это делали и для крепости, и для безопасности. За этим отец всегда следил особо.

Именно с тех пор у меня появилась сноровка при забивании гвоздей: я научилась держать молоток, появилась тяга что-то мастерить, делать своими руками. Как будто кто-то взрослый сидел внутри меня и руководил моими поступками.

В дальнейшем, когда я обросла друзьями, в основном мальчишками, которые сами почему-то ко мне тянулись и говорили, что им со мной интересно, я подвигла их на строительство не просто шалаша, какие мы строили в бухте Ольга, а целого «штаба» из настоящих досок, полностью деревянного.

Поселок со всех сторон был окружен плотно стоящими высокими бамбуками. Они росли до самых сопок и были непроходимыми, выше человеческого роста. Дети дошкольного возраста были предоставлены сами себе и, как всегда, носились по окрестностям воинской части.

Во время войны с Японией на острове размещались их части. От японских войск остался какой-то взорванный военный объект, фанзы с геотермальными источниками, очень много ходов сообщений, к тому времени сплошь заросших малиной. Ее очень удобно было собирать, так как можно было идти по дну траншеи и рвать. Оставалось только поднять руку. Ягоды собирали очень быстро, так как природа была девственная, а народу мало.

В фанзы мы ходили каждую неделю — в баню. Круглый бассейн в центре был разделен на три части: в одной, самой большой доле, был просто бассейн для плаванья. А другая половина была разделена еще раз пополам: в одной четвертой доле была очень холодная вода, в другой — очень горячая. Обе доли бурлили, как современные джакузи. Фанзы обладали каким-то оздоравливающим эффектом, так как люди после них чувствовали себя умиротворенными, расслабленными, спокойными.

Поскольку бамбуки были непроходимыми, да и родители попугивали нас якобы живущими неподалеку медведями, мы, детвора, боялись удаляться в глубь острова. Свой штаб решили построить за первыми рядами бамбуков, недалеко от нашего огорода.

Кстати, огород отец вскопал, так же привлекая нас с братом. Посадил картофель, лук, редис трех сортов, щавель, салат. Свежими овощами мы обеспечивали себя сами. Ранней весной собирали на сопках черемшу, разновидность дикого чеснока. Черемши съедалось огромное количество. А осенью, в период созревания кедровых орехов, отец с солдатами ходили в сопки и приносили их. Все лакомились орешками с большим удовольствием. Маслянистый запах и неповторимый вкус до сих пор чудится мне, когда я пишу эти строки.

В период нереста красной рыбы горбуши, мы, дети, также самостоятельно могли добыть себе рыбу на пропитание. Находили идущую на нерест горбушу в мелкой горной реке, подводили под ее брюхо петлю из тонкой стальной проволоки, ближе к голове и резко дергали.

Обессиленная рыба оставалась в наших ликующих руках. Жарили ее на костре, ели красную запеченную икру и домой приходили сытые, пропахшие рыбой и костром, но довольные. К огромной радости наших матерей мы не требовали еды: практически добывали ее сами. Но это была сезонная добыча. В основном, мы все же еду просили.

Талоны на хлеб. Штаб. Коптильня отца

«Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. Это весьма полезно, а потому не только не следует этому мешать, но нужно принимать меры к тому, чтобы всегда у них было что делать.» Коменский Ян Амос.

Нашей детской обязанностью было отоваривание талонов на хлеб. Их было тридцать или тридцать один по количеству дней в месяце. Нужно было раз в день, примерно в три часа, подходить к пекарне воинской части и получать одну буханку хлеба. Пекарь отрывал один талон и выдавал хлеб.

Он был горячий, свежий, душистый, с неповторимым запахом чего-то очень родного, домашнего. Даже через сумку чувствовался его опьяняющий дух. Руки сами тянулись к еще теплой горбушке. Отщипывали сначала корочку, потом макушку… Так от буханки оставалась куцая половина. За такой «принос» от родителей доставалось на «орехи». Но не сильно. Зато в следующий раз хлеб доставлялся полностью. Тренировали и закаляли волю.

И вот решили мы с детворой строить штаб под моим чутким руководством. Никто меня в руководители не выбирал, но все слушались и делали то, что я им говорила. Столбы я уже умела вкапывать. Мы нашли их неподалеку. Могла пилить ножовкой доски, забивать гвозди.

Этому обучились и другие члены нашей дружины. А было то нам всем по шесть, семь лет отроду. Мы даже умудрились сделать крышу с уклоном от дождя. Не буду описывать весь процесс нашего строительства. Скажу только, что «штаб» был построен, мы все не жалели себя. А местные жители не досчитались в своем хозяйстве досок и прочих строительных материалов…

Внутри отделки никакой не было. Но был стол, сооруженный из ящиков из под стеклотары. Покрыли его куском старой домашней клеенки. Скамьи врыли вдоль стен. Окно занавесили куском принесенной кем-то из дома шторы. Пол остался земляным, утоптанный десятком трудолюбивых ног малолетних строителей.

Сейчас, когда прошло множество лет, я не перестаю удивляться, как мы, дети четырех, пяти и шести лет построили таки этот «штаб», где до самых холодов проводили все свободное время. Рассказывали страшные истории, ели снедь, принесенную из дома, и не было ее вкуснее на всем белом свете.

Играли в «фашистов», в «разведчиков», «пытали» в нашем «штабе» пойманных «врагов и шпионов». Словом, жизнь наша была насыщенной и интересной. И мы ведь не отдавали себе отчета, какой тяжелый труд свершили, и что сплоченные общей идеей, пришли к конечному результату.

Один раз к нашему штабу пришел мужчина, житель части, у которого мы еще летом утащили две хорошие доски. Он молча стоял перед нашим «архитектурным творением», долго разглядывал стены, крышу и дверь.

Мужчина был поражен и, одновременно, чем-то смущен. Провел рукой по когда-то своим доскам. Потом спросил:

— Неужели это вы все сами сделали? — и, получив утвердительный ответ, промычал что-то типа:

— Ну и ну.

Потом потоптался еще немного под взглядами высыпавшей на двор малолетней публики, доски забирать не стал, но предупредил, что когда они ему понадобятся, он их унесет. На том и порешили.

Благополучно «штаб» простоял до конца лета и осень. Но на следующий год многие наши «штабисты» пошли в первый класс, многие — уехали «по замене» и народу поубавилось.

Мы стали замечать, что доски из нашего домика стали исчезать. Некоторые выламывались просто варварски, «с мясом». Мы с горечью смотрели на зияющие дыры, из которых теперь дул холодный осенний ветер, но чинить их не было уже никакого желания. Постепенно интерес к нашему разграбленному домику у нас иссяк. Изредка мы забегали туда, как к старому другу, который стал неинтересен. С ним стало скучно…

Вернусь к своему отцу. Отец сутками дежурил, но потом у него было три дня для отдыха. Он отсыпался после дежурства и вновь приступал к домашним делам. Что-то мастерил, ходил с другими мужчинами добывать красную рыбу. Добычу мастерски разделывал: рыбу солил и коптил — смастерил в дальнем конце огорода коптильню.

В ней мы с друзьями не раз бывали, захлебываясь от сногсшибательного запаха уже готовой свежекопченой рыбы, покрытой золотистой, сверкавшей жирной кожицей. Конечно мы получали из рук моего отца по добротному куску этого замечательного продукта. Съедали все очень быстро, хотя и не без смакования. Особенно вкусной была та самая шкурка копченой рыбы, которую мы выгрызали дочиста.

У папы в коптильне были припасены сухари, которые он выдавал детворе предварительно немного размочив в воде. С ними рыба казалась еще вкуснее… Запивали все простой колодезной водой, которая отличалась отменным вкусом.

Икру добытых рыб папа солил и закатывал в банки. Всю зиму мы были обеспечены деликатесным завтраком, состоявшим их бокала душистого свежезаваренного чая и огромного бутерброда с маслом и красной икрой. Папа часто готовил нам завтрак. Любил всех потчевать своими заготовками. Когда мы с братом все съедали, он, как бы невзначай, спрашивал нас:

— Ну, как, вкусно?

На что мы удовлетворенно мычали в ответ «угу» и убегали в школу.

Мама — кулинар, просто красавица!

«Красота начинается в тот момент, когда ты решаешь быть собой.» Коко Шанель

Мама особенно готовить не любила. Нет, она могла, конечно, сварить борщ, суп, сделать вкуснейшие котлеты, приготовить пюре, различные салаты, но особой любви к кулинарии не испытывала. Была у нее в тот период чудо-печка, где она выпекала пироги и бисквиты. Любила готовить и белорусские драники. Подавались они с пылу с жару со сметаной. Очень вкусно. Частенько накрывала небольшой столик для нас с братом во дворе перед домом. От свежего воздуха и маминых стараний блюда казались еще более вкусными и аппетитными.

Зато мама любила и умела красиво сервировать стол, чтобы все располагалось на своих места, блестело и сияло чистотой. Любила ощущение праздника. И, по-моему, хорошо накрытый стол нравился ей больше, чем сам праздник, ради которого все и затевалось. Всегда что-нибудь веселое мурлыкала себе под нос.

Мама у нас была очень красивая. У нее слегка продолговатое, овальное лицо, чуть вздернутый маленький курносый носик, которым она очень гордилась. Ровные крупные белые зубы блистали во время ее очаровательной улыбки, прекрасные коралловые полные губы выдавали в ней чувственную натуру.

Обрамлял ее прекрасное лицо волевой подбородок и вьющиеся темно-русые волосы. Имела средний рост, крепкое телосложение. После макияжа мама становилась просто красавицей! В одежде, в манере одеваться ей не было равных — от рождения она обладала прекрасным вкусом. Все вещи ей не просто шли, а дополняли ее женственный образ, подчеркивая красоту и обаяние.

На всех вечерах отдыха, проходившие в части с завидной регулярностью, мама пользовалась неизменным успехом у кавалеров и была нарасхват в танцах. Отец порой ревновал ее и у них иногда случался «разбор полетов».

Мне, девочке, было необычайно приятно смотреть, как мама куда-нибудь наряжалась. И не важно, был ли это рядовой поход в кино, или вечер отдыха с танцами, поход в гости. Никогда у меня и окружающих ни возникало никакого сомнения по поводу того, почему именно эту брошь мама приколола к вечернему туалету, именно эти бусы надела к новому платью.

Казалось все, чего касались ее руки, это самый точный и безошибочный выбор. Мамин вкус в какой-то степени передался и мне. Теперь уже моя мама, которой сейчас под восемьдесят, радуется моим нарядам, нашему новому интерьеру и дизайну.

Хотя сейчас ей хочется побольше от нас тепла, заботы. А ведь мы живем все в разных городах, и она практически весь год находится одна с редкими выездами к нам, своим детям и внукам. Прости нас, мамочка!

Раз уж я упоминала здесь про свою маму, стоит рассказать о моем самом дорогом человеке подробнее.

Мама

«Всегда кажется, что нас любят за то, что мы так хороши. А не догадываются, что любят нас оттого, что хороши те, кто нас любит.» Лев Толстой

родители. Гибель отца. Замуж за Павловского

«Страдания формируют душу.» Виктория Токарева

Мама моя, Жук Тамара Владимировна, тоже белоруска, как и мой отец. Так что мы с братом являемся чистокровными белорусами, хоть сейчас и «не модно» подчеркивать свою национальность.

Отец ее, Владимир, служил лесничим. Мама ее, Софья, занималась как домашним хозяйством, так и тяжелым колхозным трудом, растила двоих дочерей. По рассказам моей мамы, у Софьи было восемь братьев и сестер. Софья была самая старшая из них. Мамины родители, Владимир и Софья, поженились по любви, жили очень дружно и счастливо. Мама и ее сестра Лидия были желанными и любимыми детьми в их дружной семье.

Жизнь семьи была счастливой до того момента, пока отец мамы не пошел зимой на охоту, и не провалился под лед. Как оказалось, он не заметил полыньи, припорошенной снегом. Звать на помощь было некого, и он сам, с очень большим трудом выбрался из нее. Много времени провел в ледяной воде, шел по морозному лесу в мокрой одежде. Придя домой, три дня пролежал в жару с высокой температурой и умер от двустороннего воспаления легких. Страшное горе обрушилось на бабушку Софью, на мою маму, на тетю Лиду. Бабушке не было еще и тридцати. Она осталась вдовой в самом расцвете своих лет.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.