Бесплатный фрагмент - До начала зверей

Посвящается родным,

которых больше нет со мной.

Маме. Сестре. Бабушке.

Я вас не забуду.

Предисловие

Словно волшебной палочкой, раскрывает человек темные глубины неизвестного прошлого, и первобытные страны возникают перед ним в солнечном сиянии при свете дня, в сумерках тихого вечера и в темноте ночи, при спокойной погоде и при свисте ветра и грохоте бури…

Августа Иозеф

В ледяных глубинах космоса, там, где звезды шепчут друг другу о тайнах мироздания, вокруг ничем не примечательного желтого карлика вращается пылинка палевого цвета, мельчайший из всех кусочков Вселенной, за который едва ли зацепится посторонний взгляд. И небрежный представитель чужой цивилизации пролетит мимо Солнечной системы, даже не заподозрив, что на пропущенной им крошечной планете уместились четыре с половиной миллиарда лет истории, по меньшей мере десять миллионов видов живых организмов и уж никак не меньше семи миллиардов разумных существ, называющих этот мир своим домом.

Называется же планета, разумеется, Землей.

В течение многих лет, из которых уже сложились целые эоны, она кружится вокруг Солнца, точно танцовщица фламенко, и пестрое ее одеяние вспыхивает то безмятежной лазурью океанов, то ослепительной белизной ледяных шапок, горит полыхающими лавовыми озерами и наливается мертвенной позолотой разрастающихся пустынь — но, сколь бы неприветливо она ни выглядела, она всегда была, есть и остается колыбелью жизни. С самого момента своего появления в первобытном океане эти крохотные слизистые капельки, именуемые клетками, развивались и росли, объединялись в группы и увеличивали численность, постепенно начав все больше влиять на окружающий мир, все глубже проникать в течение земной истории, оставляя в ней свой собственный, уникальный и неповторимый след.

Чем является история Земли, если не историей развивающейся на ней жизни? Перемещение земных плит может заинтересовать разве что геологов, ведь это масштабный, но слишком медленный процесс, если только не представлять, как сталкивающиеся между собой континентальные блоки вызывают мощные толчки, валящие наземь деревья и заставляющие животных в панике спасаться бегством, если не воображать окутанные пламенем вулканические хребты, засыпающие мелководное море густым серым пеплом, если не переживать последствия резкой смены климата, наблюдая за обитателями влажного леса или сонного болота, собравшимися у последнего пересыхающего водопоя. Уничтожая одни виды, подобные катаклизмы всегда открывали дорогу для других форм жизни — однажды освоенные, горные склоны или каменистые пустыни никогда не оставались свободными от неожиданно покинувших их обитателей. И вместо трилобитов и ракоскорпионов мелководные моря заселили плезиозавры и ихтиозавры, лишившиеся птерозавров небеса освоили птицы и летучие мыши, а там, где сравнительно недавно мирно паслись мамонты, ныне кочуют стада северных оленей, за которыми ходят терпеливые ненцы и коряки. Все меняется, и на смену чему-то ушедшему приходит что-то новое: до нас были только звери и птицы, еще раньше планету населяли динозавры…

А что было до них? До появления «ужасных ящеров», чьи колоссальные останки столь безгранично властвуют над воображением любого, кому стоит лишь услышать о доисторических временах? Ведь динозавры появились на Земле сравнительно поздно: если сжать всю историю планеты в одни сутки, то получится, что первые живые существа плавали в океане еще в четвертом часу ночи, первые наземные животные выползли на берег только к одиннадцати часам вечера, динозаврам отвели примерно минут пятнадцать ближе к полуночи, а сам человек разумный существует лишь последние несколько секунд. Воспринимать всю историю планеты исключительно сквозь призму тираннозавровых зубов и диплодочьей длинной шеи — все равно, что пытаться любоваться цветком, выложив на белую скатерть кончик листа да ссыпав пару крупинок пыльцы — глупо и бесполезно.

И уж подавно не стоит думать, что до появления динозавров в мире не за что было зацепиться глазу, тогда как после пришествия ящеров начался «Парк Юрского периода», с рычащими на каждом углу хищниками и колоссальными травоядными, размером с дом.

Вовсе нет.

Да, динозавры были первыми наземными созданиями, достигшими столь огромных размеров, и в этом смысле их действительно никто не переплюнет — но даже в меньших масштабах порой заключается не меньшее разнообразие форм. И задолго до появления первого «ужасного ящера», когда предки трицератопсов и карнотавров еще только выбирались из породивших их тропических болот на сухие равнины, рядом с ними свое победоносное шествие начали синапсиды, называемые также звероящерами или тероморфами — удивительнейшая и необычнейшая группа наземных позвоночных.

Эти восхитительные создания, главенствовавшие на планете около пятидесяти миллионов лет, были крохотными как землеройки и огромными, подобно слонам, массивными и поджарыми, длиннохвостыми и куцыми, с продолговатыми «собачьими» челюстями и короткими мордами, покрытыми роговым чехлом, напоминающим клюв попугая. От тяжеловесных охотников каменноугольных болот, едва ли не первыми после древних амфибий перешедших на питание крупными позвоночными животными, до последних пушистых обитателей раннемелового подлеска, больше смахивающих на привычных нам сусликов и мышей — синапсиды жили по всему земному шару, от полюса до полюса, и долгое время именно их присутствие не давало предкам динозавров стать крупнее и сильнее, выйти из тени соперников и дать начало Эре Рептилий, о которой столь часто грезит современный человек.

Между прочим вроде и забывая, что не динозаврам, но именно роду зверообразных мы с вами, как и вообще все млекопитающие, обязаны своим появлением на Земле. Ибо около двухсот миллионов лет назад, примерно в то же время, что и первые динозавры, на планете возникли совершенно новые создания — произошедшие от высших синапсид представители нашего с вами мохнатого класса. Эти первые зверюшки были малы и слабы, а размножившиеся рептилии на долгие сто пятьдесят миллионов лет оттеснили пушистое племя в «подвалы» наземного мира — но млекопитающие были упорны и терпеливы. Они развивались, неустанно размножались и постепенно наращивали разнообразие, путаясь под ногами гигантских ящеров в ожидании того момента, когда ситуация на планете в очередной раз изменится.

Потому что, как уже было сказано, ни одно вымирание в истории не было настолько глобальным, чтобы дотла выжечь всех живых существ и превратить Землю в безрадостную пустошь. После вулканических извержений или метеоритной бомбардировки, задушенные глобальными изменениями климата или исчезнувшие по каким-то своим, пока еще не ведомым причинам, но живые существа неизменно захватывали утраченные плацдармы, возвращались на арену и, сперва неуверенно, но потом все быстрее и быстрее начинали отплясывать на костях своих предшественников!..

И из всех созданий, обитавших на Земле, малых или больших, лишь одно-единственное по-настоящему задумалось о том, кто населял планету до его появления. Это странное существо, вместо того, чтобы просто искать пищу, просто спасаться от хищников, просто спариваться и просто же умирать, с какой-то радости начало копаться в земле — но не ради сочных корней или вкусных личинок, но разыскивая древние, совершенно не годящиеся в пищу окаменелости, дабы проводить часы, вглядываясь в их притягательные изгибы и силясь представить себе, какими были все эти загадочные существа, исчезнувшие с лица планеты миллионы лет назад.

Имя этому необычнейшему из животных — Homo sapiens.

И, как ни странно, первые строчки его истории оказались написаны очень и очень давно, в те далекие времена, о которых и пойдет наш рассказ…

Справочный отдел

Слово о миллиардах, или Что такое геохронология

Как уже говорилось, возраст нашей планеты составляет порядка четырех с половиной миллиардов лет, и такой огромный срок уж никак нельзя измерить человеческими мерками. Год, век или даже целое тысячелетие — все это поистине ничтожно по сравнению с теми миллионами, что отделяют, скажем, вымирание последнего индрикотерия от появления первого шерстистого носорога, так что, дабы не утонуть в безбрежном океане времени, ученые-геологи прибегли к давно испытанному способу: разделили срок существования Земли на более мелкие кусочки, потом на еще более мелкие, и еще, и еще… пока, наконец, вгоняющие в дрожь четыре с половиной миллиарда не превратились в куда более удобоваримые миллионы лет.

Тоже, разумеется, не так мало… Но, по крайней мере, в этих временных промежутках еще можно разобраться!

Итак, самой крупной единицей деления геологической истории является эон, что по-древнегречески значит «эпоха» — колоссальный отрезок времени, радикально отличающийся от остальных составом и степенью развития всех сфер Земли — водной, земной, воздушной и биологической.

Всего эонов насчитывается четыре:

1. Катархей («ниже древнего») — древнейший из эонов, начавшийся в момент зарождения Земли и окончившийся примерно четыре миллиарда лет назад. Осадочных горных пород того времени не существует — они на тысячу раз успели переплавиться в земной мантии, поэтому что именно происходило в те времена на поверхности планеты — неразрешимая загадка.

2. Архей («древний») длился целых полтора миллиарда лет, и именно в те времена на планете впервые появились живые организмы. Поскольку атмосфера древней Земли была бедна кислородом, первые живые клетки были анаэробами (то есть не нуждались в кислороде, более того — для них он был ядовит!) и обитали в глубинах архейского океана — мелкого и чрезвычайно кислого соленого раствора, ставшего колыбелью всей современной жизни.

3. Протерозой («первая жизнь») был еще длиннее архея и является самым продолжительным из всех эонов: он занял почти два миллиарда лет! За это время сформировалась кислородная атмосфера, объем мирового океана достиг современного уровня, а среди живых существ появились многоклеточные организмы, в том числе многие современные беспозвоночные, такие как моллюски и членистоногие. Также некоторыми учеными предполагается, что протерозоем датируется самое продолжительное глобальное оледенение, превратившее Землю в снежный шар почти на триста миллионов лет; в результате этой катастрофы огромная часть живых организмов погибла, и лишь чудом некоторым из них удалось выжить.

4. Фанерозой («явная жизнь») — последний из эонов, начавшийся примерно 550 миллионов лет назад и продолжающийся до сих пор. Именно во время фанерозоя жизнь окрепла и расцвела, породив сложные сообщества как в океанах, так и на суше; количество ископаемых, датируемых фанерозоем, в разы превосходит все, что известно из более ранних эпох, так что ничего удивительного, что именно на этом времени сосредоточена львиная доля внимания палеонтологов, и именно про фанерозой ученым известно большего всего.

Следом за эонами «по старшинству» идут эры — несколько меньшие по размеру временные отрезки, обычно разделяемые массовыми вымираниями. Насчитывается эр целых десять, при этом большая часть их относится к архею и протерозою, тогда как из фанерозоя известно всего три эры: палеозойская («древняя жизнь»), мезозойская («средняя жизнь») и кайнозойская («новая жизнь»). Эры же делятся на периоды, каждый из которых обычно составляет от пятидесяти до ста миллионов лет (есть, впрочем, и исключения — например, силурийский период длился всего около двадцати пяти миллионов лет), и именно периоды принято считать своеобразной «универсальной единицей» измерения геологического времени, точно так же, как объем измеряют литрами, а массу — килограммами. То, что периоды могут делиться на системы, ярусы и отделы, никого особо не волнует, и если об эоархейской эре или оленекском ярусе мало кто слышал, то юрский или четвертичный периоды известны многим школьникам.

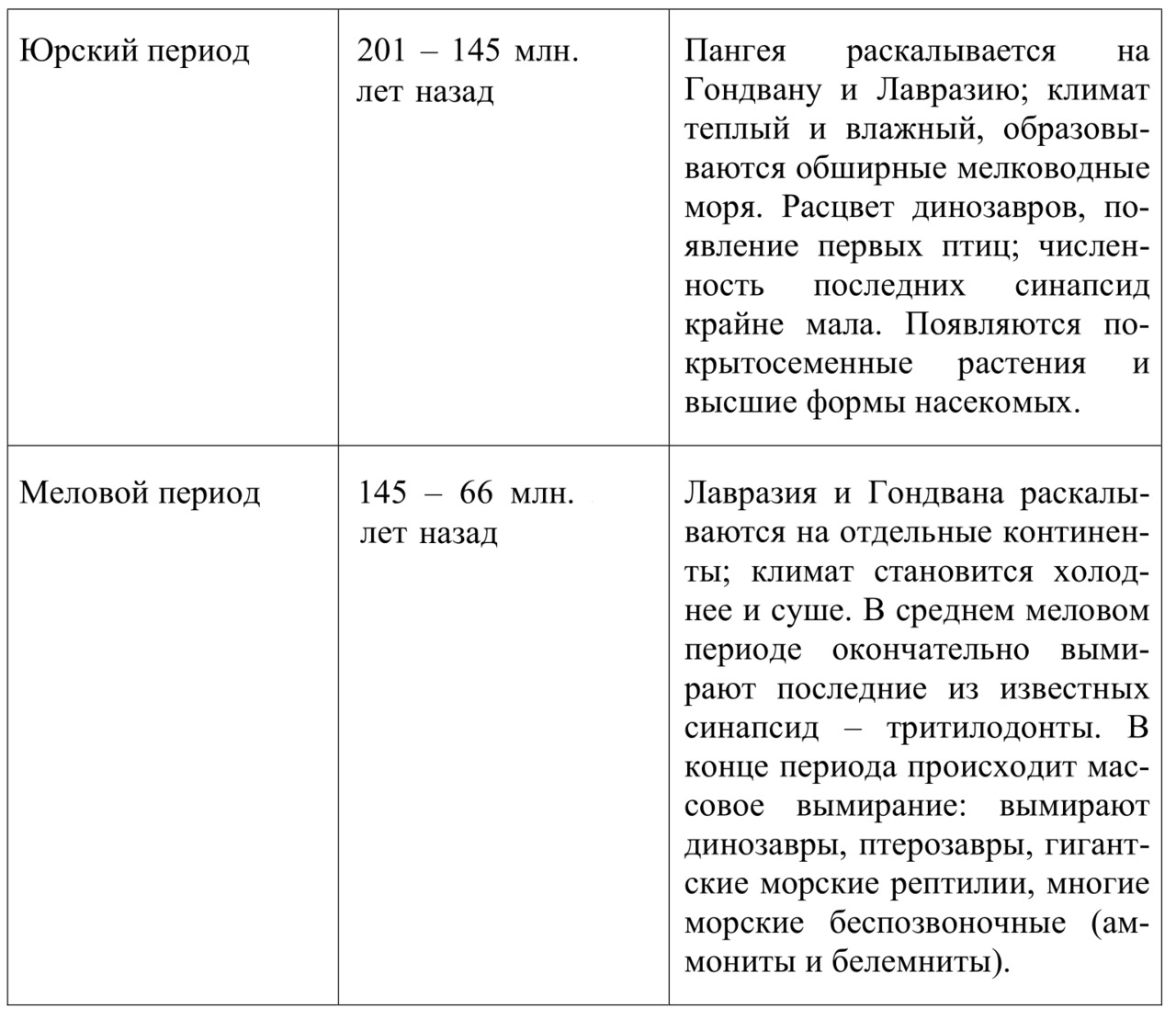

Впрочем, рассматривать все периоды истории — а их насчитывается двадцать два — не слишком-то интересно, особенно если учесть, что, опять же, чуть меньше половины их приходится на время до начала палеозойской эры… так что, пожалуй, остановимся подробно лишь на пяти периодах, имеющих к нашему рассказу непосредственное отношение. Два из них — каменноугольный и пермский — выделяются в конце палеозойской эры, а еще три — триасовый, юрский и меловой — это уже мезозой, и именно за этот промежуток времени, длившийся более двухсот миллионов лет, появились, расцвели и постепенно исчезли наши зверообразные предки, на середине своего пути успевшие-таки дать начало первым млекопитающим.

…и о миллионах, или Немного о систематике

Количество видов живых существ, населяющих Землю, поистине огромно — оно оценивается примерно в десять миллионов, при этом большая их часть по-прежнему не известна ученым. Каждый год все новые и новые имена вносятся в гигантскую библиотеку данных, и, как и во всякой библиотеке, этому впечатляющему собранию томов потребовался свой каталог, призванный не дать постороннему читателю заблудиться и запутаться в бессчетном количестве букв, слов и предложений, которыми записано биоразнообразие нашей планеты.

Так и родилась на свет наука под названием систематика.

Впервые о возможности упорядочить окружающую природу задумались еще древнегреческие мудрецы Гептадор и Аристотель, призвавшие объединять похожее с похожим, но в то же время не класть в одну корзинку розу и жабу, тритона и лягушку, а также саламандру черную и саламандру огненную, даром, что последняя и без того «кричит» о своем отличии вызывающей пятнистой окраской! Идея прижилась, и сегодня без систематики уже не обойтись, а уж в отношении ископаемых видов животных — тем более…

Вот только с ними все гораздо, гораздо сложнее.

Скажем, для примера, живет в современном мире серый волк. Canis lupus, если по-латыни, то есть волк (lupus) из рода Собак (Canis). Род этот, к слову, не такой уж многочисленный, однако только на территории России обитает сразу два его представителя: уже упомянутый серый волк, он же обыкновенный, а также азиатский шакал, он же чекалка Canis aureus. Оба этих вида довольно сильно смахивают друг на друга, внешне отличаясь лишь размерами, мелкими деталями анатомии и цветом меха, а уж по скелетам их и вовсе разграничить могут разве что специалисты, даже если кости в идеальном состоянии!

Теперь же представьте, что кости переломаны. Скручены. Частью потеряны, частью уничтожены геологическими процессами, давным-давно превратившими их в порошок. Что живые родственники обладателя костей приходятся ему далекими-далекими потомками, тысячу раз прошедшими горнила эволюции, либо же их прямое родство вообще не установлено, поэтому ученым приходится прибегать к «помощи» с левого бока притесавшихся десятиюродных внучатых племянников, дабы придать своим выводам хоть какое-то правдоподобие.

На подобном уровне быть полностью уверенным в идентификации скелета до вида?

Пф-ф-ф. Тут бы с семейством как-нибудь не ошибиться!..

Но не будем углубляться в дебри, ограничимся тем минимумом, что потребуется для переправы через двести миллионов лет, отделяющих друг от друга наших первого и последнего зверообразного предшественника. Итак, базовой единицей палеонтологической систематики, как и любой другой, служит вид, объединяющий тех животных, что разделяют общий внешний вид, анатомию и физиологию, живут в схожих условиях и способны приносить плодовитое потомство. Правда, при идентификации вымерших животных добраться до вида не так-то просто: мало того, что, как уже упоминалось, близкие виды не слишком-то отличаются друг от друга строением скелета, так еще и животные различных возрастов могут выглядеть совершенно по-разному! Поэтому тираннозавр рекс Tyrannosaurus rex как был, так и остается единственным видом рода Tyrannosaurus, тогда как род пситтакозавров Psittacosaurus насчитывает как минимум тринадцать видов животных, довольно хорошо различающихся как анатомически, так и местами обнаружения скелетов. Вдобавок, для пситтакозавров известны скопления останков молодых и взрослых животных, что позволяет с уверенностью отличать родителей и их детенышей друг о друга, так что, пожалуй, это один из немногих случаев, когда выделение нового рода ископаемых не ограничилось одним-единственным, так называемым «типовым» видом, но приобрело почти «современный» облик.

Следующим за родом обычно следует семейство, за семейством — отряд, за отрядом — класс… ну, а дальше уже идут такие крупные объединения, что обычно употребляются лишь в научной литературе, поэтому их мы рассматривать не будем. Также существует множество промежуточных делений — например, в семействе Кошачьих (Felidae) выделяют подсемейство Больших кошек (Pantherinae) — и внесистематических рангов — например, клад — которые зачастую вводятся исключительно удобства ради… либо же как «мусорная куча» для тех видов, которые пока еще не могут занять определенное положение в системе из-за малого количества окаменелостей или же сочетания нескольких противоречащих друг другу признаков, что не позволяют отнести животное к какой-то конкретной группе.

Часть I. Заря истории

Начальный этап развития наших зверообразных предков занял весьма долгий промежуток времени — с конца каменноугольного периода (или карбона) и до конца периода пермского, в общей сложности — около шестидесяти миллионов лет из тех последних, что были отведены природой на закат палеозойской эры, «эры древней жизни».

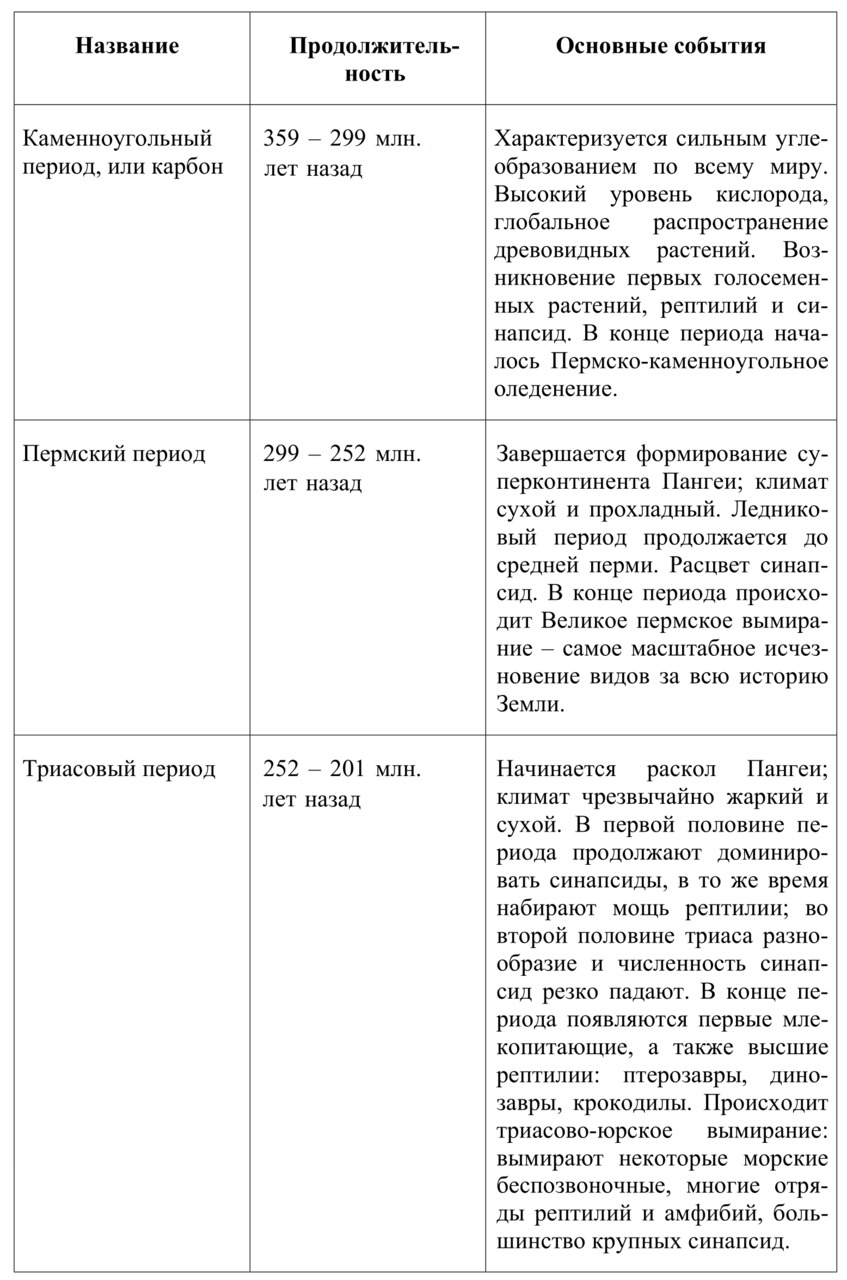

В те времена большая часть суши на планете была собрана в два гигантских континента — Лавруссию на севере и Гондвану на юге. В течение всего карбона эти два массива сближались друг с другом, и к концу периода между ними оставались лишь узкие проливы, занятые мелководным морем. Другие крупные «острова» — например, Ангарида, располагавшаяся неподалеку от Северного полюса — также двигались по направлению друг к другу, пока, наконец, не столкнулись, после чего медленно, но верно поползли на юго-запад, на встречу с Лавруссией. В конце концов все эти перемещения должны были привести к образованию единого суперконтинента — Пангеи — но до истечения каменноугольного периода теплые течения все еще безвозбранно омывали пологие берега, время от времени уступая место обширным болотам. В результате на планете установился достаточно теплый и влажный климат — идеальные условия для развития сложных форм жизни.

Знаменитые карбоновые леса, которые мы знаем под видом огромных залежей каменного угля, не только обеспечили человечество важнейшим источником энергии, но и создали плацдарм для появления множества новых животных, которых еще не видывала планета. В тени гигантских плаунов, хвощей и древовидных папоротников котел жизни бурлил вовсю, «выплевывая» из себя то сухопутных улиток, решивших покинуть уютные водоемы ради открывшихся пищевых возможностей суши, то крылатых стрекоз, первыми на Земле освоивших искусство полета, то юрких мелких «ящериц» — первых в мире рептилий и их дальних родственников — первых же зверообразных синапсид.

В те далекие времена наши предки еще никоим боком не походили на млекопитающих, и, в отличие от закованных в чешуйчатый панцирь пресмыкающихся, синапсиды также не могли похвастать полностью водонепроницаемыми кожными покровами — большую часть их тел защищала лишь сухая, но достаточно тонкая кожа, чем-то похожая на нашу. Естественно, такой «панцирь» плохо годился для освоения, скажем, сухих полупустынь (куда нередко забрасывало примитивных рептилий), что изрядно ограничило распространение синапсид, вынудив держаться ближе к влажным низменностям, а значит — и к гигантским амфибиям, что в то время были неоспоримыми владыками болотистых лесов. Спихнуть их с этого пьедестала было задачей на грани возможного: мало того, что двухметровый колостей или, еще лучше, пятиметровый фолидерпетон неосторожную «ящерицу» мог попросту проглотить, так еще и способность удерживать в организме влагу — едва ли не главный козырь ранних синапсид в борьбе за существование — в условиях заболоченных лесов не давала нашим предкам ровно никакого преимущества.

Типичная ситуация для дикой природы: эволюция не проводит кастинг и не отбирает самых совершенных претендентов — она просто выбрасывает все свои творения, вне зависимости от уровня развития, на общую игровую площадку, после чего берет в руки вместительный газетный кулек и, пощелкивая семечки, терпеливо ждет, что из этого получится. Сумел продержаться на батуте дольше остальных, сохранил все зубы после стычки с хулиганами и не позволил какой-то там девчонке занять твой участок песочницы? Молодец, значит, имеешь все шансы не оказаться «тупиковой ветвью» и продолжить свой род в новой, еще более совершенной форме. Не повезло?.. Ну что ж, тогда тебе на выход — вон туда, в выгребную яму, из которой человечество уже успело достать окаменелостей не на одну сотню тонн, и они все не заканчиваются!

Так что с этой точки зрения наши предки оказались редкостными везунчиками: они не были выбракованы из карнавала новорожденных еще на заре своего существования, и исхитрились прожить на положении «сорняков» еще почти десять миллионов лет, пока треск расползающегося ледникового щита и рокот вздымающихся горных хребтов не поприветствовали начало нового периода земной истории — пермского. Да, да, названного в 1841 году британским геологом сэром Родериком Импи Мэрчисоном в честь Пермской губернии Российской империи (по другой версии — в честь исторической области «Пермь Великая», встречающейся в русских летописях с конца XIV века), а посему являющегося единственной геологической системой, получившей «русское» название. Начавшись около трехсот миллионов лет назад, пермский период длился почти пятьдесят миллионов лет (немногим меньше, чем куда более известный юрский), и с его завершением история палеозоя необратимо подошла к концу. Ощутив на себе глобальное оледенение еще на исходе карбона и оставаясь под гнетом наступающих ледников большую часть перми, тем не менее, планета переживала довольно плодотворное время, и впервые в истории на ее просторах появились крупные сухопутные животные, уже не связанные напрямую с водной средой обитания. Это и были наши упрямые прародители, синапсиды, для которых пермский период считается эпохой величайшего расцвета, и едва ли не половина окаменелостей сухопутных позвоночных того времени относится к этим интереснейшим созданиям.

В связи с осушением климата и исчезновением большей части непроходимых заболоченных лесов (отныне они сконцентрировались только у экватора, а ближе к полюсам свое отвоевывали засухоустойчивые примитивные хвойные и семенные папоротники), наземные животные смогли выйти из зоны влияния гигантских амфибий и, пользуясь сближением древних материков, расселиться по всей суше. Нечто похожее наблюдалось и на заре эры динозавров, так что, как и на «ужасных ящеров», сегодня на пермских зверообразных можно полюбоваться в музеях по всему миру — в Бразилии, Индии, Китае, Германии, США, Южной Африке и, разумеется, в России. От крохотных «ящерок» до гигантов в несколько тонн веса, через ни на что не похожих «живых парусников» и устрашающих «саблезубых тигров», в лесах и на болотах, в сухих полупустынях и на морском побережье — наши предки пользовались любой подходящей средой обитания, чтобы заселить ее по максимуму, чтобы стать еще многочисленнее, еще разнообразнее. И хотя среди них вы не найдете подобных рогатым цератопсам или причудливым стегозаврам — что ж, следует помнить, что, в отличие от «парниковых» климатических условий мезозойской эры, климат в перми не слишком-то отличался от нынешнего. Средняя температура на планете держалась где-то в области +16º по Цельсию, к тому же, для большинства мест обитания синапсид были характерны сезонные смены климата (не просто «сухой сезон» и «сезон дождей», а именно зима, весна, лето и осень), и в таких условиях эволюции было особо не разгуляться.

Это динозавры, жившие в преимущественно ровном и мягком климате, не менявшемся миллионы лет, могли позволить себе всевозможные пластины, гребни и перепонки, большая часть которых, судя по всему, несла в основном демонстрационную функцию — синапсидам, чьи условия обитания могли поменяться всего за пару-тройку миллионов лет, излишества были ни к чему. Яркому павлину или разноцветному попугаю не место в северной тайге, так что на протяжении всего своего царствования зверообразные предпочитали «не разбрасываться», не углубляться в специализацию, но оставаться сравнительно примитивными, универсальными животными, способными в случае очередной резкой смены климата дать росток новым формам жизни. Именно поэтому среди них и не наблюдалось такого букета форм, зачастую гротескных и совершенно невероятных, и именно поэтому они процветали во времена оледенения планеты, когда все прочие их сородичи, в том числе и предки динозавров, довольствовались лишь вторыми ролями в наземных экосистемах.

Каждому — свой срок, говорит нам история развития жизни на Земле. Синапсиды ушли, уступив место динозаврам, точно так же, как в свое время сгинули гигантские рептилии, освободив дорогу млекопитающим и птицам… и, кто знает, а не исчезнем ли со временем и мы сами? Ибо велики мы лишь для самих себя, тогда как с точки зрения эволюции все человечество — горсточка песка в огромной пустыне, еще один причудливый выверт развития, и отмеряющей наш срок судьбе будет абсолютно неинтересно, сколь долгий эволюционный путь мы прошли, дабы, в конце концов, обрести разум и возомнить себя царями природы.

Путь, который начался давным-давно — в болотистых лесах на западном побережье древнего континента Лавруссия, почти 304 миллиона лет назад…

Охота на болотах

304 миллиона лет назад

Западное побережье Лавруссии

Территория современных Соединенных Штатов Америки, штат Оклахома

Солнце наконец-то показалось из-за горизонта, и его яркие лучи щедро вызолотили кроны растущих на склонах холмов кордаитов, хотя внизу, клубком свернувшись в долине, все еще сонно ворочался густой туман да томно вздыхали торчащие из молочной пелены лепидодендроны. Ночь неохотно уступала место свету, но день был настойчив, а ее силы были на исходе, и тьма, наконец, сдалась — серыми змейками отползла она в самые густые заросли, под древесные корни и в глубокие норы, после чего стрелы теплых лучей торжествующе пронизали воздух до самой земли, заиграли в бесчисленных каплях и лужицах, бросили полупрозрачные тени на бугристую кору деревьев, а целая стайка их, расшалившись, поскользнулась на влажной почве и проникла в одно из последних убежищ прошедшей ночи — под толстый ствол погибшего дерева, где, вжавшись в сырую землю, спал молодой офиакодон.

В эпоху позднего карбона на Земле еще не существовало теплокровных животных, способных поддерживать в своем теле постоянную температуру, как это делают птицы и млекопитающие, так что прошло несколько минут прежде, чем разбуженный солнцем древний монстр слегка пошевелился и с натугой приоткрыл темно-коричневые глаза. Какое-то время он просто лежал, изредка моргая, но постепенно кровь в его застывшем теле немного согрелась и, чуть приподнявшись на коротких мощных лапах, он вперевалку, волоча брюхо по земле, пополз из своего укрытия. Все еще сонный и даже более неуклюжий, чем обычно, он трижды оступился на глинистой земле, покрытой холодной пленочкой росы, но продолжал монотонно скрести ее плоскими когтями, пока не преодолел сложный участок и не выбрался на купающуюся в утреннем свете прогалину.

К тому времени от ночной прохлады не осталось и следа, и, едва добравшись до более-менее сухого места, офиакодон тут же лег, подобрав под себя лапы и вытянув короткую шею. Плотная моховая «подушка» слегка провалилась под его весом, так что теперь наружу торчали лишь голова и спина дремлющего создания, окрашенные в болотно-зеленый, в коричневых разводах цвет — идеальный вариант камуфляжа для того, кто хочет остаться незамеченным в густом лесу. А этому существу, несмотря на внушительных размеров пасть, полную острейших зубов, сейчас более всего было необходимо, чтобы его не беспокоили и не мешали принимать положенную солнечную ванну. Предки млекопитающих все еще стояли в самом начале своего эволюционного пути и не могли обходиться без внешних источников тепла, полагаясь лишь на работу собственного организма — до времен первых теплокровных еще оставалось много, много миллионов лет. Пока же на всей Земле не водилось ни одной рыбы, амфибии или рептилии, способной похвастать одинаковой температурой тела в любое время дня и ночи, так что все наземные существа каждое утро исполняли один и тот же ритуал, своеобразное приветствие наступающему дню. У кого-то он длился подольше, а у кого-то поменьше — все зависело от размеров и образа жизни, так что гигантские плотоядные амфибии, царствующие в местных реках, довольствовались всего несколькими минутами лежания на мелководье, после чего спускались обратно в глубокие омуты, а вот, скажем, метровой длины офиакодону требовалось нагреться градусов до двадцати, и, как следствие, провести на солнышке около часа, в течение которого он был вял и фактически беспомощен, а потому предпочитал тишину и покой.

И если тишиной каменноугольный период еще мог его обеспечить — ведь в то время не было ни говорливых птиц, ни звенящей мошкары, ни даже тяжелых майских жуков с их гудящими надкрыльями — то покоя едва ли можно было дождаться, ибо, обманувшись маскировкой, через какое-то время окружающий мир совершенно забыл о нежащемся во мху хищнике, и лесная подстилка вновь «ожила», наполнившись тысячами разнообразных обитателей. Многие из них показались бы нам очень знакомыми: тут были и крупные тараканы, и бессчетные многоножки, и хищные скорпионы да пауки, некоторые из которых вырастали с человеческую ладонь длиной! В воздухе то и дело проносились, трепеща крыльями, огромные стрекозы, гонявшиеся за практически не отличимыми от современных поденками, которых хищницы ловили прямо на лету, после чего, отягощенные добычей, присаживались неподалеку отобедать. Вот одна из них, самая удачливая, ловко подсекла неосторожную жертву у самой поверхности непересыхающей лужи и, отлетев в сторону, села на закачавшийся под ее весом папоротник, тут же оторвав поденке все четыре крыла. Одно из них, крапчатое, с коричневым пятнышком на передней кромке, покружившись в воздухе, чрезвычайно аккуратно опустилось прямо на полуприкрытое веко дремлющего офиакодона, и тот медленно открыл глаза, будто удивленный, как же это он здесь оказался. Чуть погодя из пасти, миновав частокол похожих на колышки зубов, неохотно показался почти черный язык, что без труда дотянулся до кончика морды и облизал нос, после чего, в очередной раз напугав снующих под его лапами членистоногих, офиакодон встал и, чуть приподняв массивное туловище над землей, неторопливо заковылял куда-то в чащу.

Теперь, когда он согрелся, его движения были гораздо увереннее и быстрее, хотя нам он все равно показался бы на редкость неповоротливым созданием, лишь на самую малость обогнавшим в этом своих ближайших родичей — амфибий, некоторые представители которых по размеру и уровню активности немногим отличались от полощущегося в тинистой заводи бревна. Правда, большая часть этих саламандр-переростков все же была не настолько огромной — львиную долю земноводного населения каменноугольных лесов составляли животные размером не больше кошки — но попадались среди них и сущие монстры, сравнимые с крупным крокодилом! Ничего удивительного, что не обладающий надежной природной защитой офиакодон избегал заходить на глубину и, даже увидев перед собой прямой путь через мелководное озерцо, все равно с шумом и треском начал проламываться сквозь свежую поросль гигантских хвощей, оставляя за собой просеку из изломанных и поваленных стволиков.

Там же ему попалась и первая за день добыча — молоденькая арчерия, похожая на стройную ящерку с длинным гибким телом и крошечными лапками, совершенно не приспособленными для убегания от врагов. Неопытная в силу возраста, эта водоплавающая малютка выбрала для себя небольшую «полянку» в самом сердце зарослей, чтобы выметать икру, и уже почти закончила с этим важным и нужным делом, когда ее буквально вычерпнули из облюбованного гнездышка, незамедлительно отправив в путешествие вниз по пищеводу.

Вторым блюдом на этом доисторическом шведском столе стало древнее земноводное, анконаст, чьи более крупные сородичи-лабиринтодонты не раз и не два пытались отобедать офиакодоном на заре его жизни, когда еще совсем крохотный малыш шустро гонял тараканов среди папоротниковых кущей. Теперь же настал час расплаты — не заметив приближающуюся опасность вовремя, амфибия смогла лишь беспомощно обмякнуть, когда страшенные челюсти одним укусом переломили ей позвоночник. Правда, с этой своей добычей офиакодону пришлось повозиться — целиком лезть в глотку полуметровый анконаст не желал, так что охотник еще довольно долго тряс головой, ломая кости и разрывая кожу, пока, наконец, не развалил тушку пополам и не расправился с ней в два несильных укуса, после чего еще долго стоял неподвижно, чуть приоткрыв пасть и, казалось, улыбаясь от уха до уха. На самом деле он, конечно, всего лишь остывал — к моменту окончательной расправы над лабиринтодонтом солнце успело выкатиться в зенит, так что лес быстро прогрелся от подножия до верхушек деревьев. Ни единый ветерок не тревожил застывший воздух, переполненный водными испарениями и запахом гнили, так что менее приспособленные существа вроде нас с вами не протянули бы в этой «турецкой бане» и пары часов, однако для порожденных ею существ такая погода была самым обычным делом, и, между делом окунувшись в неглубокую лужу, офиакодон почувствовал себя гораздо лучше, после чего вновь углубился в заросли.

Внезапно чуть впереди послышалось громкое бурчание, прерываемое редкими, тяжелыми вздохами, как будто там пасся невесть откуда взявшийся в доисторическом лесу бегемот… но офиакодона странные звуки не смутили, и, как ни в чем не бывало, он спокойно вышел на край обширного мелководного заливчика, сплошь покрытого невысокой растительностью. Немного поодаль, темными кочками возвышаясь над буроватыми шишечками хвощей, бродило с десяток массивных созданий, чем-то похожих на современных игуан, только гораздо крупнее — одно из них вымахало в длину на все два с половиной метра! — и гораздо, гораздо толще. Почти голая кожа, покрытая редкими бородавками, влажно блестела на солнце и собиралась складками, беспрестанно шевелившимися, пока животные неуклюже ползали по дну, вороша носом толстый слой ила. Это были диадекты — одни из крупнейших четвероногих своей эпохи, этакие динозавры каменноугольного периода. Мелкие их представители порой заходили довольно далеко вглубь суши, заселяя практически безжизненные пустыни за границей влажного леса, но крупные виды были надежно привязаны к богатым кормом болотным топям и вот уже на протяжении нескольких миллионов лет благополучно эксплуатировали местную экосистему, с удовольствием избавляя ее от некоторой доли водных растений, сгнившего дерева и речных моллюсков. Благодаря своим внушительным размерам эти огромные животные могли не бояться нападения хищника: и самые крупные амфибии не рисковали покушаться на этих колоссов, довольствуясь лишь молодняком и телами мертвых животных, а страшнее этих монстров в здешних краях мясоедов не было. Даже офиакодон, с его относительно сильными челюстями, был абсолютно бессилен в «бою» с толстой шкурой диадекта, которую не смог бы прокусить и при большом желании, а посему в представлении друг друга эти животные как бы вообще не существовали, являясь лишь непримечательными элементами пейзажа. Огромному лосю совершенно не интересны мыши, пищащие где-то под поваленным деревом, а отдыхающий крокодил в самом лучшем случае моргнет, если на него мимоходом вскарабкается пробегавшая по пляжу ящерица. Круг интереса большинства животных крайне ограничен — они не умеют любоваться цветами или звездным небом, ибо эволюция не нашла в таких занятиях никакого практического смысла, и потому ни один диадект, пасущийся на мелководье, даже не покосился в сторону мелкого хищника, появившегося на опушке, а сам офиакодон ограничился лишь коротким взглядом на движущиеся «горы» (далеко? не наступят?), после чего вновь исчез за папоротниковой зеленью, в непрекращающемся и жадно сосущем пустой желудок стремлении наконец-то ощутить!..

Хм-м-м… хм-хм… Пф-ф-ф!

…поистине чарующий аромат, внезапно достигший чувствительного носа, и заставивший офиакодона тут же приподнять голову, поводя ею из стороны в сторону.

К-а-ак… интересно.

Пахло мясом, но не свежим, а самым вкусным и замечательным — чуть-чуть подгнившим, но еще не кишащим пожирателями падали. Такую пищу уже куда легче рвать мелкими зубами, да и переваривается она не в пример лучше свежатины, так что офиакодон еще довольно долго фыркал и топтался на одном месте, пока ветер в очередной раз его не выручил — «Сюда!» — и, тяжело развернувшись, хищник рванул на поиски. Он «знал», что долго такой привлекательный источник дармовой пищи без внимания не останется, и уже через несколько минут может начаться жестокая битва за лакомый кусок — сам не раз становился свидетелем, как огромные амфибии, не поделившие один и тот же шмат пищи, с жутковатой молчаливостью разевали пасти и оглушительно колотили хвостами, поднимая волны и ломая угодившие под удар хвощи и молоденькие деревца! Порой эти великаны так увлекались происходящим, что совершенно забывали про само «яблоко раздора», и пронырливые падальщики, наблюдавшие за их потасовкой с безопасного расстояния, успевали под шумок его стянуть, так что ободранному и обессилевшему победителю оставалось лишь равнодушно обнюхать то место, где лежала еда, после чего, мгновенно позабыв о былом увлечении, отправиться к ближайшему водоему.

Этим гигантам были неведомы сожаления об упущенных возможностях или, уж тем более, депрессии по поводу долгой голодовки — для них не существовало ни сослагательного наклонения, ни даже понятия будущего времени, ибо вся их жизнь концентрировалась на постоянных «здесь» и «сейчас», и если первая попытка проглотить неосторожную жертву оказывалась неудачной, то все с той же терпеливостью охотник начинал ждать следующую жертву. Или послеследующую. Или ту, что попадется через неделю. Рано или поздно любое брюхо оказывалось набитым, так что крупному плотоядному, теоретически способному поститься в течение нескольких месяцев, просто некуда было торопиться — в отличие от всяких там мелких и несытых, конкуренция среди которых была значительно выше. Поэтому-то голодному офиакодону пришлось со всей возможной скоростью шевелить лапами, дабы поспеть к открытию завтрака — и, вывалившись из-под осклизлой коряги, он уже почти ощутил смутное чувство удовлетворения, заметив, что у источника всех благ (слегка раздувшегося трупа какого-то земноводного) все еще никого нет…

…но, впрочем, неуставно дернувшаяся перепончатая лапа вывела его из состояния легкой эйфории, вернув в суровый реальный мир, а раздавшееся чуть погодя глухое чавканье засвидетельствовало, что стол сервирован на одного, а клиент уже прибыл и вовсю работает челюстями. К слову, будь это самое чавканье хотя бы на полтона ниже, офиакодон, пожалуй, остался бы на своем месте, дожидаясь, пока заведомо более крупный соперник уйдет — но, на его удачу, звук оказался чуть менее внушающим, и, обогнув падаль стороной, молодой хищник самолично узрел, что и хвостик коротковат, и зубы в пасти не сказать чтобы очень страшные. Да и вообще, сородич оказался тем еще разгильдяем — одурманенный запахом мяса, он запихнул внутрь развороченного брюха мертвого животного всю голову целиком, давясь и судорожно глотая куски ароматных внутренностей, так что, естественно, не видел, не слышал и не чуял ничего вокруг… до тех самых пор, пока новоприбывший офиакодон не бросился на него — безо всяких предупреждений или боевых стоек, с места и во весь опор, чтобы, подобравшись вплотную, вцепиться челюстями в столь удачно открывшийся вражеский бок!

Весы качнулись, однако на сей раз Фортуне взбрело в голову улыбнуться другому: будь наш герой хоть на самую капельку крупнее, эта схватка закончилась бы, не начавшись, ибо даже самым живучим из живучих не так-то просто бегать со сломанным позвоночником! — но, увы, укус лишь оставил на шкуре рваную рану, а вот сам противник, зашипев, сумел вырваться на свободу и тут же, не разбираясь, разинуть пасть и броситься навстречу врагу. Офиакодоны сшиблись через долю мгновения, и, как ни странно, более мелкий оказался в выигрыше — его позиция оказалась ниже, так что ему удалось поднырнуть под голову соперника и ударить носом в незащищенное горло. Удар был весьма опасный: кабы не малый вес да тесное пространство, не позволившее пустить в ход зубы, старший офиакодон всей шкурой ощутил бы на себе его ярость, не погибнув, так получив очень серьезные раны… вот только сегодня удача явно решила во всей красе продемонстрировать свой переменчивый нрав — и старший претендент не стал выпускать ее из лап. В самом прямом смысле слова: он боком соскользнул с живой «подушки», отпихнув ее тупыми когтями и заодно едва не лишив соперника глаза, после чего, не дожидаясь, пока тот опомнится, снова ударил в бок, безошибочно отыскав челюстями уже нанесенную прежде рану. На этот раз его укус оказался гораздо серьезнее — не отыскав по пути преграды в виде жесткой шкуры, острые зубы без труда пронзили плоть, добравшись до ребер, и раненый офиакодон глухо застонал, извиваясь в жестокой хватке.

Случись эта битва хотя бы парой месяцев позже, и старший офиакодон не стал бы церемониться: голодный сезон диктует свои правила, так что единственного хорошего рывка головой вполне хватило бы, чтобы рядом с дохлой амфибией на землю легла еще одна гора готовой к употреблению пищи… но, как уже было сказано, животные каменноугольных лесов не имели привычки задумываться о возможных неприятностях, которые могли ждать их в туманном будущем. А потому, молодой и полный сил, старший офиакодон лишь какое-то время подержал противника в пасти, после чего чуть ли не презрительно его выплюнул — примерно так же, как сытый кот бросает только что пойманную мышь. Экзекуция откладывалась до следующего раза, и, едва почувствовав, что свободен, проигравший юнец торопливо заковылял прочь, оставляя за собой дорожку темной крови, едва различимую на фоне примятых папоротниковых листьев.

Победитель же проводил его холодным взглядом, методично облизывая морду. Быть может, расправившись с трофейной тушей и вновь ощутив саднящее чувство голода, он отправится по следу раненого сородича и, если только тот не погибнет раньше, закончит начатую драку единственным мощным укусом… но не сегодня. Сегодня, едва исчезнув из виду, бывший конкурент и смертельно опасный соперник просто перестал существовать для все еще слишком куцего разума древнего хищника, не способного вместить больше одной мысли за раз, так что, постояв немного в абсолютной неподвижности, офиакодон неторопливо развернулся и вальяжной походкой направился к главному призу, явно не желая думать ни о чем другом, кроме как о возможности досыта наесться.

Пройдут миллионы лет — и мозги далеких потомков офиакодона заработают эффективнее, дабы сохранять в своих извилинах все больший и больший объем информации; когда-нибудь они наконец-то поймут, что такое привязанность, после чего научатся воспринимать представителей своего вида не только как соперников, партнеров для спаривания или потенциальную пищу. Эти мозги будут становиться все сложнее, начнут задумываться об устройстве Вселенной и о своем месте в этом странном мире, а потом, впервые за всю историю планеты, заинтересуются созвездием Большой Медведицы и создадут удивительные парфюмерные композиции из тысячи тысяч различных цветочных ароматов.

Пройдут миллионы лет… но для этого офиакодона они были столь же отдаленными и непонятными, как и завтрашний день.

Как и оставшиеся ему, без малого, пятнадцать лет жизни.

Потому что весь смысл его существования — всей этой бесконечной череды совершенно однообразных дней — сейчас сосредоточился на единственном куске зловонных потрохов, вот-вот готовящихся провалиться в окровавленную бездну глотки…

ЧТО ТАКОЕ, КТО ТАКОЙ:

Кордаит (Cordaites, назван в честь чешского ботаника Августа К. Д. Корды) — род примитивных голосеменных растений, родственники (согласно некоторым предположениям — предки) современных хвойных, но, тем не менее, не имели хвои, а их узкие кожистые листья могли достигать в длину одного метра. Древесные и кустарниковые формы, самые крупные виды вырастали до 30 метров в высоту, при этом темпы роста у кордаитов были существенно выше, чем у современных им древесных растений. Известны как чисто наземные виды, так и обитавшие в зоне морских приливов, среди окаменевших корней которых найдены отложения морской соли и скелеты небольших рыб, использовавших «подкорневое» пространство в качестве убежища. Предположительно, возникли в первой половине карбона, окончательно вымерли к концу пермского периода.

Лепидодендрон (Lepidodendron, «чешуйчатое дерево») — род гигантских древовидных плаунов, достигавших в высоту тридцати пяти метров. Как и у современных плаунов, весь стебель и ветки лепидодендрона были покрыты узкими бесчерешковыми листьями, достигавшми в длину 50 сантиметров; при сбросе листвы на поверхности ствола оставались характерные рубцы, напоминающие видом змеиную чешую. Появившись в раннем карбоне (возможно — в позднем девоне), просуществовали до начала перми, впоследствии исчезнув в связи с осушением климата. Обитали исключительно в заболоченных местах и на затопляемых морских побережьях, поскольку их несовершенная корневая система могла обеспечивать растение влагой лишь в условиях ее переизбытка.

Синапсиды (Synapsida, «однооконные», из-за единственного височного окна в черепе), они же тероморфы (Theromorpha, «звероподобные»), они же звероящеры — класс (по другим представлениям — клада) высших позвоночных животных. Ранее считались представителями класса рептилий, однако в настоящее время выделяются в качестве отдельной группы. Главным их отличием считается наличие единственного височного окна в черепе, расположенного ниже заглазничной кости, по которому череп тероморфа можно легко отличить от черепа рептилии. Размеры синапсид колебались от 10 сантиметров до 6 метров в длину, вес — от нескольких граммов до девяти тонн. Делятся на две группы: пеликозавров и терапсид. Доминирующие наземные ископаемые пермского и раннего триасового периодов. Возникнув около 320 миллионов лет назад, в позднем карбоне, вымерли в среднем меловом периоде, около 115 миллионов лет назад. От высших синапсид — цинодонтов — в конце триасового периода произошли первые млекопитающие.

Пеликозавры (Pelycosauria, «шлемочерепные ящеры») — группа наиболее примитивных синапсид, сохранявших типичную для рептилий физиологию и внешний облик. Размеры колебались от 30 сантиметров до 6 метров. Отличались от настоящих пресмыкающихся слаборазвитыми защитными покровами, напоминающими кожу современных млекопитающих; как следствие, были околоводными животными, не отходившими далеко от водоемов. Хищные, всеядные и растительноядные виды. Возникнув в позднем карбоне, просуществовали до середины пермского периода; расцвет их пришелся на раннюю пермь. Предки терапсид.

Офиакодон (Ophiacodon, «змеиный зуб») — род примитивных пеликозавров, известный из позднего карбона и ранней перми Северной Америки и Европы. Крупный высокий череп, массивное туловище, ноги относительно короткие. В длину некоторые виды достигали 2,5 — 3,6 метров. Предположительно, вел полуводный образ жизни, был неспециализированным хищником, охотившимся на самую разнообразную добычу — от рыбы до земноводных и примитивных рептилий. Судя по отпечаткам покровов ближайших родственников офиакодона, как минимум на брюхе у него могли располагаться чешуи, внешне похожие на чешуи рептилий, но по строению скорее напоминающие рыбьи.

Рептилиоморфы (Reptiliomorpha, «подобные рептилиям»), они же батрахозавры (Batrachosauria, «лягушкоящеры») или антракозавры (Anthracosauria, «угольные ящеры») — клада четвероногих, объединяющих черты как амфибий, так и рептилий. Включают в себя всех современных наземных позвоночных: рептилий, птиц и млекопитающих (но не амфибий, которые ведут начало от других предков — темноспондилов), а также несколько полностью вымерших групп животных, просуществовавших с раннего каменноугольного периода до середины триаса. Большая часть ископаемых рептилиоморфов вела водный образ жизни, поскольку эти животные не откладывали яйца, а метали икру, как амфибии; последние из ископаемых батрахозавров (хрониозухи) вымерли, в том числе, из-за конкуренции с лучеперыми рыбами (которые уничтожали головастиков и икру) и крокодилами.

Арчерия (Archeria, в честь округа Арчер в Техасе) — род примитивных рептилиоморфов. Обладала удлиненным телом, маленькими лапками и очень длинным хвостом. В длину достигала 2 метров, вела исключительно водный образ жизни, охотилась на мелкую рыбу, личинок амфибий и крупных беспозвоночных. Вымерла в раннем пермском периоде.

Лабиринтодонты (Labyrinthodontia, «лабиринтозубые») — подкласс земноводных, ранее называемых стегоцефалами («панцирноголовыми») и батрахоморфами («лягушкоподобными»); в настоящее время это название практически не используется. Отличаются сложным внутренним строением зубов, на поперечном срезе которых хорошо видны складки дентина, формирующие на поверхности зуба продольные бороздки. Вероятно, подобное строение укрепляло зуб, помогая лабиринтодонтам в охоте на крупную добычу. Еще один характерный признак этих животных — сплошной кожный панцирь, покрывавший черепную коробку сверху и с боков, оставляя отверстия лишь для глаз, ноздрей и светочувствительного органа («теменного глаза»). Появились в середине каменноугольного периода, окончательно вымерли в первой половине мелового, таким образом просуществовав на планете более двухсот миллионов лет.

Анконаст (Anconastes, «горный житель») — род лабиринтодонтов, длина черепа около 9 сантиметров, общая длина тела — до полуметра. Сравнительно некрупное животное и, несмотря на название, едва ли забиравшееся далеко вглубь суши, охотясь в болотистой местности на мелких позвоночных и крупных беспозвоночных животных.

Диадект (Diadectes, «кусающий крест-накрест») — род примитивных рептилиоморфов, по уровню организации находящихся ближе к рептилиям, чем к амфибиям. Череп длиной до 50 сантиметров, общая длина тела — до 3 метров. Передние зубы долотообразные, щечные — расширены. Скелет массивный, хвост относительно короткий, конечности толстые. Когти небольшие, ногтеобразные. Считаются первыми растительноядными четвероногими животными на Земле, хотя, возможно, на самом деле были всеядными. Крупные виды были исключительно обитателями влажных биотопов, тогда как мелкие могли осваивать водоразделы. Возникнув в позднем каменноугольном, окончательно вымерли в раннем пермском периоде, вероятно, вытесненные примитивными синапсидами — казеидами.

Под парусом

285 миллионов лет назад

Северо-западное побережье Пангеи

Территория современных Соединенных Штатов Америки, штат Техас

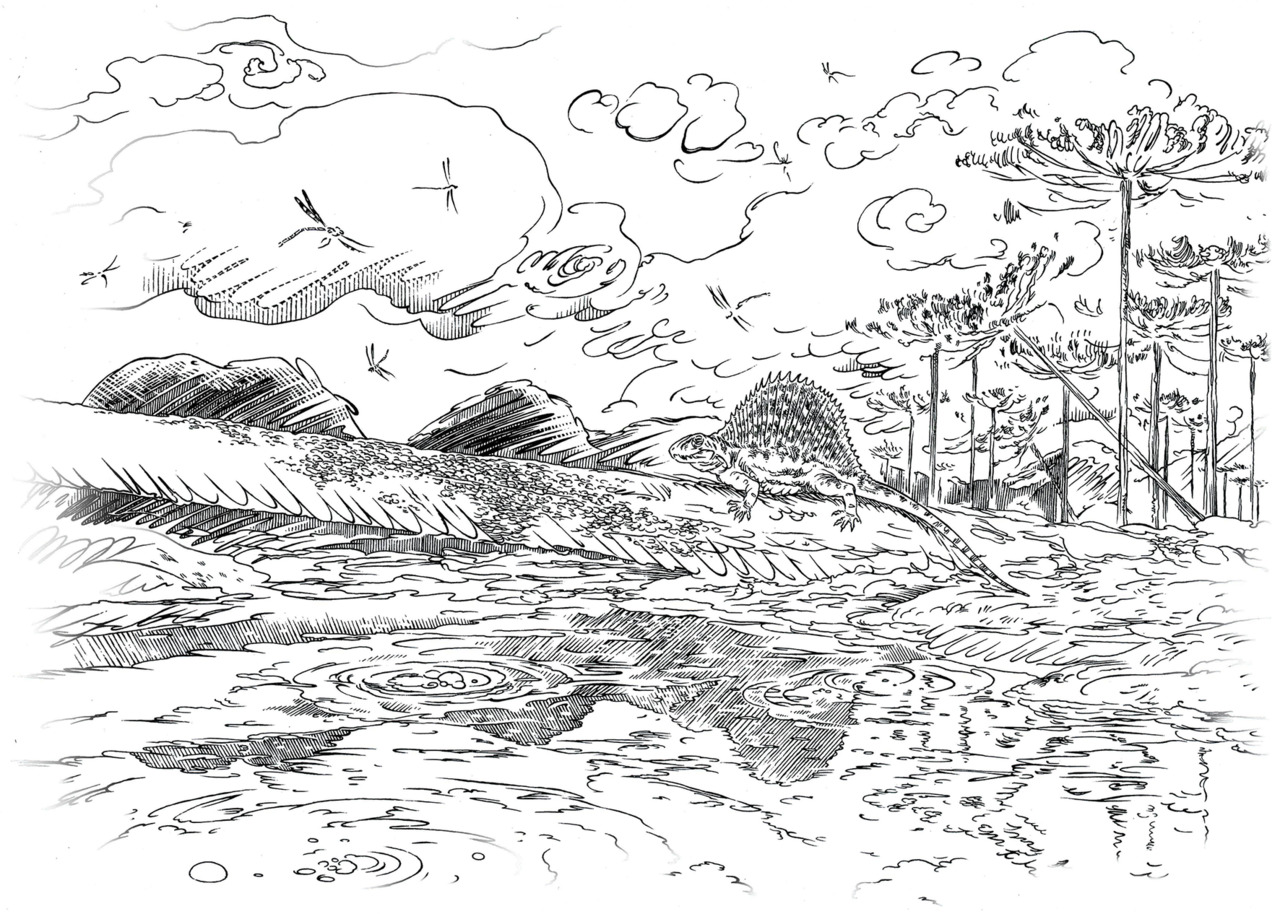

Наступил рассвет, и сколько солнечный шар ни ворочался в своей уютной колыбели из сгустившихся над горизонтом тяжелых дождевых туч, зов природы все же оказался сильнее, выманив толстощекого лежебоку на небосклон и заставив залить всю речную пойму зыбким бледно-золотистым светом. Здесь, в этой неширокой низменности, собрались сразу три реки, берущие начало где-то далеко на севере, в центральной области мегаконтинента Пангея, так что несмотря на то, что пермский период называют «временем пустынь», здесь было ненамного суше, чем где-нибудь в восточноафриканской саванне. Может быть, разве что не так жарко — все же на дворе время оледенения, рядом с которым ледниковый период, в котором живем мы с вами, кажется лишь горсткой снега, высыпанной за шиворот проказливым мальчишкой, и изрядное понижение уровня моря вызвало перебои с прежде ровным и мягким климатом: продолжительные засухи нередко сменяются тропическими ливнями, обрушивающимися на побережье с океана, после чего вновь могут наступить долгие месяцы без дождей, когда и самый глубокий водоем рано или поздно превращается в зловонную лужу.

Но, впрочем, не будем о грустном — этот денек, несмотря на приближающуюся бурю, обещает быть вполне спокойным, так что оставим позади невысокие холмы, покрытые примитивными хвойными вальхиями и приземистыми, похожими на молоденькие пальмы тениоптерисами, да спустимся на топкие, сплошь затянутые зеленой дымкой берега, где состав флоры не сильно изменился за прошедшие двадцать миллионов лет. Во всяком случае, куда ни глянь — повсюду все так же возвышаются стройные кордаиты, рядом с ними тянутся к солнцу измельчавшие, но все еще узнаваемые лепидодендроны, уже чуть больше смахивающие на современные плауны, а у подножия деревьев ковром стелятся братья-близнецы современных папоротников и хвощей, спускающиеся по берегу и плотным строем теснящиеся на мелководье. Новички растительного царства, постепенно меняющие примитивные листья на хвою, все еще только осваивают более засушливые регионы планеты, медленно приспосабливаясь к новым условиям обитания и готовясь занять главенствующее положение в наземных экосистемах, однако здесь, в этом своеобразном заповеднике карбона, их влияние пока что минимально, поэтому готовимся к приступу ностальгии… и идем поближе к воде — там как раз намечается что-то интересное.

Первыми, как водится издревле, наступающий день встречают насекомые — их хрупким тельцам требуется совсем немного тепла, чтобы согреться, и вот уже, трепеща полупрозрачными крыльями, в воздухе появляются пестрые скорпионницы и траурно-серые веснянки, а сразу за ними утренний моцион начинают стрекозы, несколько более мелкие, чем их каменноугольные родственницы, но все еще вполне грозные и опасные хищники. Во всяком случае, от этих крепких челюстей не всегда удается спастись даже первым жукам с их жесткими ребристыми надкрыльями, однако изящные охотницы редко соблазняются столь грубой дичью, предпочитая обходиться чем-нибудь поменьше и помягче. Например, небольшим паучком, зазевавшимся в центре своей паутины, а посему немедленно подписавшим себе смертный приговор: одна из стрекоз, чьи покрытые темно-синими полосами крылья слились в размытое голубоватое пятно, подлетела к нему вплотную и аккуратно вынула хозяина из его ловчей сети, ни единым взмахом не повредив натянутые шелковые ниточки.

Теперь этой паутине предстоит бессмысленно торчать здесь до следующего шторма — никто уже не явится, чтобы обновить поврежденные ячейки или извлечь попавшуюся в силки добычу, так как сотворивший ее паук уже через пару секунд лишился головы, а поймавшая его стрекоза элегантно приземлилась на торчащий из воды споровой колосок хвоща, дабы завершить трапезу. Ела она жадно, будто куда-то опаздывая, и волосатые паучьи лапки только успевали исчезать во всесокрушающей мясорубке челюстей… но, видно, даже столь похвальная скорость была недостаточной для того, чтобы опередить уготованную тебе смерть, и стрекоза даже крылом пошевелить не успела, как внезапно разверзнувшаяся посреди речной глади воронка обросла зубами и, взметнувшись в коротком прыжке, в мгновение ока втянула насекомое вовнутрь. Остальные летуньи, больше встревоженные всколыхнувшимся воздухом, чем гибелью соплеменницы, неистово закружили вокруг, и их огромные фасетчатые глаза со всех ракурсов разглядывали появившийся на поверхности воды силуэт нового животного, удивительно напоминающего современную саламандру… вот только длиной почти в метр.

Это был тримерорахис, один из лабиринтодонтов, покрытый тонкими пластинками костной чешуи, что придавала ему на редкость экзотический облик и заставляла искать родство с рептилиями… но не старайтесь — змее или ящерице эта зверюшка не больший родич, чем дельфину, поскольку славное семейство темноспондилов, к которому она принадлежит, в эволюционном древе заняло местечко близко-близко к основанию, и с лягушками ее близкие отношения еще просматриваются, а вот с черепахой — ну ни разу. Кстати говоря, темноспондилы — довольно занятная группа позвоночных, появившаяся во второй половине карбона и благополучно просуществовавшая до первой половины мелового периода, то есть сроком жизни почти в два раза побившая столь славных динозавров, с которыми делила планету большую часть мезозойской эры. Впрочем, на закате своего существования эти амфибии уже были далеко не так пугающи, и представляли угрозу разве что для молоди каких-нибудь гипсилофодонов, тогда как сейчас, в ранней перми, их племя все еще на высоте: в частности, одним из главных кошмаров этой речной дельты является эриопс — родич тримерорахиса, только с черепом полуметровой длины, вооруженным острыми зубами.

Изрядно походя на массивный бочонок, эриопс с успехом заменял еще не появившихся на планете крокодилов, утаскивая в свою пасть любое животное, показавшееся ему съедобным, так что только наши старые знакомые — массивные диадекты — еще могли чувствовать себя в относительной безопасности, тогда как всяческой мелочи оставалось лишь избегать своего врага, не заходя далеко в воду… и похожий на ящерицу любитель насекомых болозавр, промелькнувший в прибрежных зарослях, это охотно продемонстрировал, лишь слегка мазнув мордой по плеснувшей волне. Ему-то, казалось, особо беспокоиться было нечего — какой резон эриопсу гоняться за тридцатисантиметровой мелочью? — однако на безрыбье сгодятся и раки, а хищные амфибии никогда не славились разборчивостью.

В подобной ситуации чуть больше шансов уцелеть предоставлялось насекомоядному же эотирису, считающемуся примитивным представителем синапсид и, как следствие, отдаленным родичем офиакодона. Правда, габариты эотириса немногим превосходили таковые у болозавра — ну, может, череп слегка массивнее — однако довольно крупные «клыки», выделяющиеся на верхней челюсти, говорили, что это животное охотилось в основном на крупных членистоногих, а значит, не больно-то стремилось окунуться в воду, предпочитая выслеживать скорпионов, жуков и сочных многоножек в лесной подстилке. По схожим причинам относительно везло еще одному темноспондилу — короткохвостому аспидозавру, большую часть времени проводившему на суше и занимавшемуся охотой на насекомых, моллюсков и прочую мелочь… но если уж и существовало в этом мире хоть одно существо, которое могло воспринимать эриопса не как угрозу, но больше как соперника или даже жертву, то это тот самый зверь, ради которого и стоило вообще мочить ноги, забираясь в этакое болото: крупный, зубастый, относительно резвый и агрессивный, он был доминирующим хищником своей эпохи, этаким тираннозавром раннего пермского периода… и, скажу откровенно, именно на четвероногого тираннозавра диметродон и походил больше всего.

Не верите?

А обратите-ка внимание во-он на тот берег реки.

Вы ничего не видите? Ну же, присмотритесь…

Ага. Да, это вовсе не уродливый нарост на занесенном откуда-то с верховий древесном стволе. И совсем не замшелый валун только что моргнул зеленоватым глазом, провожая взглядом исчезнувшего на глубине тримерорахиса. Солнце еще только встало, но его лучи уже пронизали высокий гребень из натянутой между отростками позвонков кожи, и густая сеть кровеносных сосудов запульсировала активнее, разгоняя по телу застоявшуюся за ночь кровь. К сожалению (а может — и к счастью), нам попался неполовозрелый экземпляр, «всего-то» около полутора метров в длину, и его гребень, вернее, «парус», как называют эту кожно-костяную конструкцию палеонтологи, еще не вполне сформировался, хотя уже начал покрываться цветным рисунком, характерным для взрослых животных. Пройдет несколько месяцев, и «парус» поднимется вверх еще на десяток-другой сантиметров, вместе с этим приобретя вызывающий контрастный узор, после чего диметродон с чувством выполненного долга покинет родные края и спустится вниз по течению реки, к богатой крупной дичью области у морского побережья, где обычно и держатся его взрослые соплеменники. Путешествие обещает быть непростым: вполне возможно, что оно завершится в пасти какого-нибудь плотоядного, не потерпевшего вторжения конкурента на свою охотничью территорию… однако до начала странствий остается еще немало времени — целая вечность по меркам молодого хищника, так что он и не думает беспокоиться, продолжая лениво принимать солнечную ванну.

Благодаря «парусу» времени на это занятие у диметродонов уходило сравнительно немного: если существо аналогичных размеров, но без «паруса», вынуждено было бы валяться на солнышке не меньше трех-четырех часов, чтобы повысить температуру тела хотя бы на несколько градусов, этому хищнику было довольно срока вполовину меньше, и многие другие обитатели поймы еще только начинали переходить к дневной активности, а «живой парусник» уже спустился со своего древесного насеста и, опустившись в воду, неторопливо поплыл на соседний берег, изгибаясь всем своим длинным буро-полосатым телом. Надо признать, пловец из него был не ахти какой — речку пересечь он еще мог, но задерживаться в воде явно не любил, торопясь выбраться обратно на сушу, где чувствовал себя куда более комфортно, так что, едва под брюхом вновь захлюпала размокшая глина, животное немедленно приподнялось на коротких лапах и углубилось в заросли молодых деревьев.

Едва ли это была ленивая утренняя прогулка, призванная лишь как следует разогнать по жилам кровь: судя по подведенному животу и явно несытому взгляду, в последний раз хищник ел довольно давно и успел зверски проголодаться, поэтому неосторожный родственник — похожий на массивную ящерицу варанопс, не успевший вовремя убраться с нагретого солнцем валуна — лишь раздразнил его аппетит, в мгновение ока пропав за двумя рядами пильчатых зубов. Увы, но время, когда единственной «ящерицы» могло хватить на целую трапезу, безвозвратно прошло, и теперь подросшее брюхо требовало крупной дичи, способной набить его до отказа, так что, едва проглотив варанопса, диметродон решительной поступью, не останавливаясь и не оглядываясь по сторонам, двинулся к краю леса, где неделю назад им был обнаружен труп крупного эдафозавра — удивительно напоминающего самого диметродона травоядного, только вот длиной за три метра и весом под триста килограммов.

Неудачно оступившийся на песчаном обрыве и сломавший шею во время падения, этот колосс буквально чудом избежал знакомства с хищными амфибиями из ближайшей заводи — корявые древесные корни удержали его тело на песке, не дав коснуться тинистой поверхности воды, а сюда, на осыпающуюся почву, тяжеловесным земноводным было никак не вскарабкаться — что сделало эдафозавра, в глазах мелких рептилий и хищных синапсид, кандидатом номер один на звание самого вкусного подарка судьбы в этом сезоне. Даже молодой диметродон, существо совсем не микроскопических размеров, наелся в тот раз до отвала, и после его трапезы на костях оставалось еще немало съестного… но, видимо, не настолько много, чтобы кормить всех местных плотоядных в течение нескольких дней, поскольку, когда хищник все же добрался до знакомого места, то не увидел ничего кроме вытоптанной земли, нескольких клочков шкуры и пары слишком крупных костей, что не смогли уместиться ни в чьем объемистом желудке. Понюхав землю, дабы убедиться, что запах крови безвозвратно исчез, диметродон какое-то время простоял неподвижно, словно о чем-то раздумывая, после чего равнодушно отвернулся и зашагал обратно, к середине долины — на поиски новой дичи.

В отличие от своих дальних родственников, млекопитающих, диметродон на охоте не мог похвастать ни скоростью, ни стремительностью — для него добыча пропитания порой растягивалась на целый день, ибо холоднокровное животное, пусть и оснащенное терморегулятором, с легкостью может себе позволить и продолжительное выслеживание, и многочасовые засады в кустарнике… разумеется, в том случае, если приз оказывается соответствующим! Никто не намеревался рвать жилы ради какой-нибудь мелочи, так что еще одна наша старая знакомая, мокрая «колбаска» по имени арчерия, могла сколько угодно нырять под коряги — диметродон даже не покосился в ее сторону, когда спустился к одному из мест для водопоя, принюхиваясь к оставленным в грязи следам. Тонкие ноздри трепетали, вбирая оставшиеся крупицы запахов, но ничего обнадеживающего хищник не обнаружил — лишь несколько маловнятных отпечатков, наверняка сохранившихся здесь еще со времен последнего дождя — так что, побродив некоторое время по пляжу, «парусник» вновь направился в чащу, опустив морду к самой земле.

Он уже не первый год жил в этой пойме, и в его голове успела обрисоваться довольно четкая схема того, где и с какой вероятностью может попасться добыча, поэтому, лишившись возможности отобедать забесплатно, диметродон по широкой дуге отправился к местам кормежки и отдыха крупных травоядных, при этом стараясь не покидать укрывающие его плотные заросли папоротников, дабы не выдать себя «парусом». Большинство вегетарианцев того времени, начиная эдафозаврами и кончая, смешно сказать, неповоротливыми диадектами, спринтерами отнюдь не являлись и даже при нападении хищника едва ли могли развить мало-мальски приличную скорость, однако, как и все плотоядные, диметродон не любил тратить энергию попусту, гоняясь за потенциальной жертвой, поэтому предпочитал совершать внезапные нападения, позволяющие затратить минимум усилий с максимальной пользой.

…Солнце уже перевалило за полдень, но молодой хищник все так же неторопливо брел через заросли, и в желудке его, увы, по-прежнему царила удручающая пустота. В застывшем воздухе явно ощущалось дыхание приближающейся бури, так что все мало-мальски крупные животные, составлявшие львиную долю диметродоновой диеты, уже стянулись к безопасным местам у склонов долины, поэтому одинокому охотнику решительно некем было удовлетворить свои плотоядные наклонности. Отчаявшись, он даже сунул морду в неглубокое озерцо, где, помнится, в период особо жестокой засухи ловил в грязи крупных пресноводных акул — ксенакантов — однако, как оказалось, в этом году водоем не успел даже толком обмелеть, и единственная замеченная рыбина, почувствовав тревожные колебания, немедленно ушла на глубину, где ее не сразу поймал бы и эриопс! Разочарованному диметродону же осталось лишь негромко фыркнуть, после чего, подгоняемый усиливающимся ветром, он был вынужден свернуть свою неплодотворную экскурсию и вслед за исчезнувшей добычей потянуться выше по течению, намереваясь переждать непогоду в одной из многочисленных пещер, выточенных дождями на горных склонах.

Там ему предстояло проторчать несколько дней — тропические шторма не отличаются легковесностью, а поднятая ими вода могла еще долго подлизываться ко входу в подземное убежище, намекая, что в долине сейчас делать нечего. И все это время диметродону приходилось сидеть впроголодь, холодному и неподвижному, лишь время от времени поднимающему голову, чтобы окинуть открывающийся снаружи вид мутным взором и почти тут же вновь погрузиться в спасительную дремоту.

Впрочем, очень может быть, что после того, как наводнение немного схлынет, у него будет масса возможностей набить желудок — не одно неосторожное животное окажется выброшенным на берег или, наоборот, захлебнется в водовороте, так что непритязательному любителю мясного останется лишь пасть разевать, закусывая то оглушенной крупной рыбиной, то амфибией с переломанными костями, а то и незадачливым диадектом, которого чуть ли не насквозь проткнет обломок древесного ствола. То, что для одних становилось трагедией, другим обеспечивало безбедное существование, и в ближайшие пару месяцев на речных берегах будет не протолкнуться от хищников, так что даже взрослые диметродоны, обычно не жалующие соседей, вполне мирно уживутся на одной территории, не особенно порываясь отхватить у сородича половину хвоста!

Постепенно же вода уйдет, освободив побережье и завалив его берега питательным илом, который станет кормовой базой как для нового поколения растений, так и для многочисленной молоди рыб и амфибий, что выведутся в теплых водах, в свою очередь превращаясь в еду для более крупных животных. Этот цикл повторялся уже не один миллион лет, вечная игра воды с сушей, здесь, в этой обители теплых ветров на побережье древней Пангеи, где характерный для пермского периода холодный и сухой климат практически не чувствовался, а древняя флора отгремевшей эпохи гигантских лесов карбона делила среду обитания с новичками растительного царства, где рядом с гигантскими амфибиями и примитивными рептилиями уже вовсю расцветали будущие хозяева Земли — синапсиды.

А ведь им еще только предстояло стать еще быстрее, еще проворнее, получить настоящую теплокровность и обзавестись шерстью, появиться в горах и на равнинах, в пустынях и лесах… не говоря уже о том, чтобы дать начало тем невзрачным комочкам меха, от которых, в свое время, произойдут и слон, и мышка, из которых собьется табун лошадей и соберется дельфинья стайка, среди которых появятся существа с крыльями и плавниками, копытами и когтями, рогами и клыками…

…а еще — с длинными тонкими пальцами, что будут ловко сжимать мягкую кисточку, очищая от окаменевшей грязи великолепный парус, и внимательными глазами, от которых не укроется ни единая косточка из застывшего в земле черепа, крепко зажатого в красноватом песчанике и уже совсем не страшно скалящегося в небо новой эпохи своими, без малого, восемью десятками острейших зубов.

ЧТО ТАКОЕ, КТО ТАКОЙ:

Вальхии (Walchia, в честь Иоганна Эрнста Иммануила Вальха, немецкого естествоиспытателя) — род хвойных деревьев, родственных современным араукариям; одни из первых хвойных растений на Земле. Внешне напоминали современный кипарис, обладали короткими игловидными листьями и похожими на шишки репродуктивными органами, достигали 10 метров в высоту. Их окаменелые остатки обнаружены в США и Европе.

Тениоптерисы (Taeniopteris, «лентоперые») — формальный род вымерших растений, выделяемый по отпечаткам удлиненных лентовидных листьев. Предполагается, что в основном в эту сборную группу входят вымершие представители примитивных голосеменных.

Темноспондилы (Temnospondyli, «разрезанные позвонки») — отряд амфибий, одни из наиболее развитых лабиринтодонтов, предки современных хвостатых (саламандры) и бесхвостых (лягушки и жабы) амфибий. Водные, реже околоводные хищники. Некоторые представители в длину достигали восьми-девяти метров — например, прионозух. Ископаемые останки находят на всех континентах, семейство просуществовало с середины каменноугольного периода по первую половину мелового.

Тримерорахис (Trimerorhachis, «хребет из трех частей») — род водных темноспондилов, формой тела напоминающих саламандру, длиной в метр. Череп плоский, глазницы расположены в его передней части. Тело удлиненное, лапы слабые и короткие. Дыхание жаберное; тело тримерорахиса было покрыто мелкими тонкими костяными бляшками, возможно, служившими как для защиты, так и для балласта при нырянии. Питался различными беспозвоночными.

Эриопс (Eryops, «удлиненное лицо») — род хищных темноспондилов, длина тела — до двух метров. Череп массивный, формой напоминает череп аллигатора, челюстные зубы сравнительно небольшие и непрочные, однако хорошо развиты немногочисленные небные «клыки». Глазницы и ноздри смещены вверх, как у современных крокодилов. Пояса конечностей хорошо развиты, хвост относительно короткий и плохо приспособлен для плавания. На спине присутствуют единичные кожные чешуи. Скорее всего, вел полуводный образ жизни, питался в основном рыбой и мелкими наземными животными.

Болозавры (Bolosauridae, «комковатые ящерицы») — семейство примитивных рептилий, растительноядных или всеядных, с расширенными щечными зубами, предназначенными для перетирания грубой пищи. В длину достигали тридцати сантиметров. Отдельные виды были способны недолго бежать на задних лапах, как это делают некоторые современные ящерицы — например, василиски. Вымерли болозавры в конце пермского периода.

Эотирис (Eothyris, «раннее окно») — род примитивных пеликозавров, считается предковой формой казеид. Череп длиной около 6 сантиметров, общая длина тела — до 30 сантиметров. Обитал вдали от водоемов, поэтому в палеонтологической летописи представлен довольно скудно. Обладал хорошо выраженными «клыками», питался, вероятно, крупными беспозвоночными и мелкими позвоночными.

Аспидозавр (Aspidosaurus, «щитковый ящер») — род мелких темноспондилов, зубы тонкие и конические, примерно одинаковой формы, что предполагает питание мягкими беспозвоночными. Общая длина животного — около 30 сантиметров. Вдоль спины проходит единственный ряд костных пластин, крепившихся к остистым отросткам позвонков, возможно, служивший как для защиты, так и для удержания влаги в организме.

Диметродон (Dimetrodon, «двуразмерный зуб») — род хищных пеликозавров, достигавших в длину четырех с половиной метров. Наиболее характерными чертами являются крупный череп с дифференцированными (разделенными на резцы и клыки) зубами и высокий «парус» на спине, служивший как для терморегуляции, так и для внутривидовой демонстрации (предположительно, использовавшейся во время брачных ритуалов). Первый из сухопутных хищников, способный убить добычу крупнее себя самого. Был доминирующим наземным плотоядным раннего пермского периода; останки найдены в Северной Америке и Европе. Населял околоводные пространства, богатые пищей. Вымер к середине перми.

Эдафозавры (Edaphosauridae, «тротуарные ящеры») — семейство растительноядных пеликозавров, для представителей которого был характерен «парус» на спине, схожий с «парусом» диметродона. Тем не менее, на отростках позвонков, поддерживающих «парус» эдафозавра, имелись поперечные выросты, что увеличивало площадь «солнечной батареи» и ее эффективность; также возможно, что у основания паруса эдафозавра откладывались запасы жира. В длину достигали трех с половиной метров, весили около трехсот килограммов. По-видимому, везде сожительствовали с диметродонами — останки эдафозавров найдены в США и Европе (Чехия и Германия). Вымерли в конце ранней перми из-за ухудшения климатических условий и возросшей конкуренции с казеидами.

Варанопсеиды (Varanopseidae, «похожие на варанопса») — семейство пеликозавров. Размеры колебались от 30 сантиметров до полутора-двух метров, внешне и образом жизни напоминали крупных ящериц современности. Хищные и насекомоядные животные. Возникли в позднем карбоне, вымерли к середине пермского периода. Были последними из пеликозавров.

Варанопс (Varanops, «лицо варана») — род варанопсеид, достигал в длину 1,2 метров. Внешне очень похож на современных варанов, вероятно, вел схожий образ жизни, охотясь на мелких позвоночных и крупных насекомых, а также разоряя гнезда других животных. Известен только из ранней перми США.

Ксенаканты (Xenacanthus, «чужой шип») — род примитивных акул, появившихся в девонском периоде, около 350 миллионов лет назад, и вымерших в конце триаса, около 200 миллионов лет назад. Пресноводные рыбы, длиной до трех метров, питавшиеся в основном мелкими ракообразными. Примечательны наличием длинного шипа на затылке, благодаря которому и получили свое название (изначально предполагалось, что шип не принадлежит акуле и оказался рядом с ее скелетом случайно). Внешне ксенаканты напоминали современных угрей.

Вопреки всему

280 миллионов лет назад

Восточное побережье Пангеи

Территория современной Германии, земля Тюрингия

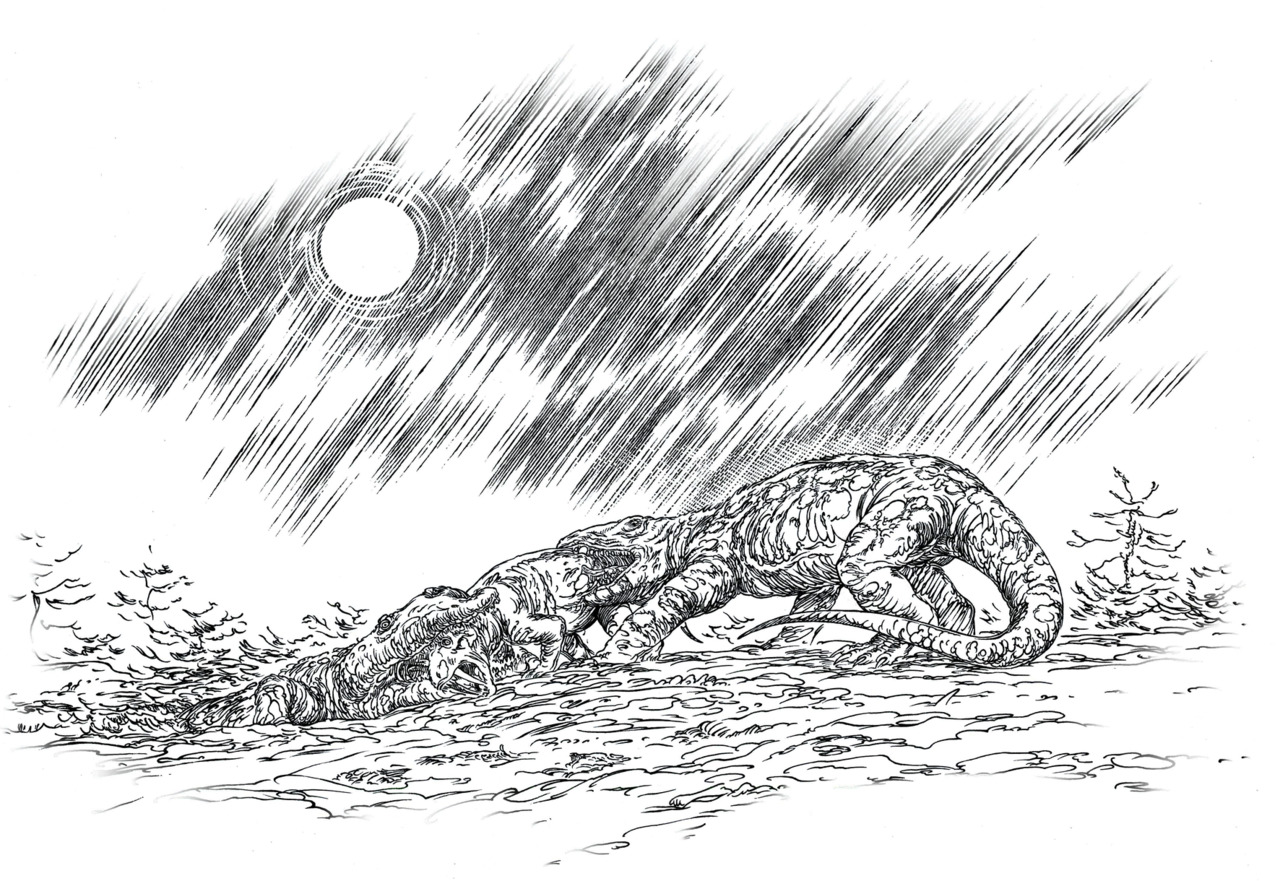

Ссохшаяся корка грязи наконец-то поддалась, и могучее животное приподнялось на передних лапах, будто собираясь во все горло объявить о своем триумфе… вот только, увы — это была лишь иллюзия, и через мгновение окончательно обессилевшая молодая самка тамбакарнифекса неуклюже плюхнулась наземь, с заметным трудом раздувая едва не насквозь проколотые переломанными ребрами бока.

Больно…

Болью был вдох и выдох. Болью отзывался каждый удар сердца. Болью было само ее существование — но все же легкие работали, и сердце билось, и зачем-то продолжалась жизнь. Наступающие сумерки, казалось, уже были готовы отметить ее тихую кончину — слишком много было красного и тоскливо-лилового в обычно бесцветном, как старая ветошь, небе, слишком мало корявых деревьев возвышалось над и без того пустынной равниной, слишком тяжело было видеть испещрившие землю бездвижные тела, принесенные сюда жестоким наводнением. Как и обычно, паводок наступил внезапно, всего за несколько часов покрыв землю толстым слоем воды и грязи, так что у животных, почти пять месяцев изнывавших без дождей, просто не было возможности хоть что-то предпринять — и их смыло, как сухую листву, крутя и швыряя из стороны в сторону.

Самке тамбакарнифекса еще повезло — она переждала первые, самые суровые часы наводнения, сидя верхом на скалистой гряде, где обычно принимала солнечные ванны и спасалась от агрессивных сородичей, нередко пытавшихся заняться каннибализмом. Тяжеловесные взрослые самцы, отдаленно смахивающие на перекормленных варанов, не рисковали забираться на осыпающиеся склоны, так что здесь самка чувствовала себя в полной безопасности… но кто же знал, что ей будет суждено проснуться, когда первый холодный язык подступающей воды лизнет ее по хвосту? Более того, даже обнаружив, что ее убежище вот-вот затопит, самка ничего не могла предпринять — поблизости не было никакой возвышенности, чтобы на нее перебраться, а в абсолютной черноте затянутого тучами неба нельзя было разглядеть даже крошечного просвета — так что, испуганная и сбитая с толку, она просто топталась на месте, пока вода не коснулась ее лап, брюха… и не понесла за собой, дабы через несколько часов выбросить на пологий глинистый склон в добрых двадцати километрах от прежнего дома.

И пусть тамбакарнифекс была избита и изувечена — она все-таки выжила.

Она все-таки собиралась жить!

Пусть даже это было совсем не так просто, как казалось…

— Тс-с-с! — невольно вырвалось сквозь узкие челюсти, когда очередная попытка встать на ноги заставила животное неуклюже шлепнуться на покалеченный бок, и без того постоянно напоминавший о себе пульсирующей болью. Очевидно, встреча с трупом мертвого оробатеса не прошла для тамбакарнифекса незамеченной: пусть этот ближайший родич диадектов и смотрелся карликом на фоне своих сородичей, живущих у морского побережья, в самой молодой самке длины было ненамного больше. Этакий местный юмор, если пожелаете: крупнейшее растительноядное животное экосистемы было размером с поросенка, а самый ужасный хищник не без труда, но все же уместился бы на руках взрослого мужчины! И это учитывая тот факт, что у взрослого оробатеса практически не было естественных врагов — за исключением взрослого же тамбакарнифекса, при желании способного расправиться с животным намного крупнее себя самого… если, конечно, такое вообще нашлось бы на его охотничьей территории.

Причина же для столь явно выраженной «скромности» была проста как день: недостаток пищи. В те далекие времена растения-первопроходцы еще только начали осваивать сухие пустоши за пределами приморских низменностей, и успехи их на этом поприще были все еще, мягко говоря, не особо заметны. Полностью наземным растительным сообществам, не нуждающимся в переизбытке влаги в почве, лишь предстояло полностью сформироваться, и животным-вегетарианцам приходилось с этим считаться, тем самым автоматически накладывая табу на гигантизм своих плотоядных потребителей. Шеститонному тираннозавру нечего делать в мире, где для него не найдется подходящего эдмонтозавра, и тамбкарнифексы охотно демонстрировали эту нехитрую истину в действии: при длине от кончика носа до кончика хвоста в полтора метра, весил этот хищник не больше собаки, однако, вцепившись своими кривыми зубами в бок оробатеса, валил неуклюжее травоядное наземь, а одним ударом когтистой лапы мог вырвать у жертвы приличный кусок кожи. Единственное, в чем тамбакарнифекс не был силен — быстрый бег за добычей, ибо выдыхался он уже через пару десятков метров неуклюжей рысцы, после чего ему еще требовалось почти полчаса на восстановление сил… однако большая часть добываемых им животных бегала еще хуже, и обычно, чтобы разжиться обильным завтраком, достаточно было лишь подобраться вплотную и совершить один-единственный резкий рывок.