Бесплатный фрагмент - Для вожатых и воспитателей

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ВОЖАТЫЙ О СВОИХ ВОСПИТАННИКАХ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА НАЧИНАЮЩЕМУ ВОЖАТОМУ

Существует несколько психологических правил, которыми желательно не пренебрегать при общении с вашими детьми.

Основа отношения собеседника к вам закладывается в первые 15 секунд общения. И чтобы благополучно пройти через «минное поле» первых 15 секунд, необходимо использовать ПРАВИЛО ТРЕХ ПЛЮСОВ, то есть нужно трижды сделать приятные «подарки» вашему собеседнику: комплимент, улыбку, поднятие его значительности.

Для того, чтобы дети хотели с вами общаться, вы сами должны хотеть общаться с ними, и они должны это видеть.

Будьте хорошим слушателем, говорите то, что интересует собеседников.

Внушите детям, что вы их уважаете, придайте им значительности: «Я хотел бы с вами посоветоваться…»

Но зачастую внешний облик и слова ребенка расходятся с делом, и вожатый не может сделать правильное суждение о состоянии и отношении его к тому или иному событию. Поэтому вожатый должен не только доверять своему внутреннему голосу и эмоциям, но и постараться проанализировать мимику и жесты своих подопечных. Ведь каждый жест не случаен, он выражает определенное внутреннее состояние человека. При желании и доле наблюдательности можно научиться «читать» по жестам движения души человека.

Вертикальная жестикуляция проявляется при авторитарной внутренней позиции: «Я вам докажу!» Такие жесты вызывают у слушателей подсознательный протест, неприятие говорящего, настраивают против сообщаемой информации.

Жесты в горизонтальном направлении — это показатель демократичной, взвешенной, совещательной позиции, рассуждения: «Давайте посоветуемся…»

Руки, прикладываемые к груди — жест честности и открытости. Римские легионеры приветствовали друг друга, прижав одну руку к сердцу, а другую, подняв открытой ладонью к тому, к кому обращались.

Стоять подбоченясь — демонстрировать другим свою твердость, уверенность, превосходство. Часто при этом маскируется слабость и смущение.

Руки, заведенные за голову, означают превосходство и самовлюбление.

Опора на стол, стул, спинку стула — стремление к дополнительной поддержке при внутренней неуверенности.

Одна или две руки спрятаны в карманах — скрывание затруднений, неуверенности.

Рука сжимается в кулак — попытка овладеть наступающим волнением или страхом.

Стирающее движение по лбу — стирание нехороших мыслей, плохих представлений.

Частая смена основной опорной ноги — недостаток твердости и дисциплинированности, воли к преодолению; стремление к удобству, боязливость.

Поднимание на носки — агрессивная позиция, еще чаще заносчивость.

Широко расставленные ноги — потребность в самоутверждении, высокой самооценке, часто маскирует скрытое чувство неполноценности.

Попеременное поднимание и опускание плеч — сомнения, раздумья, скепсис.

Тесно сцепленные руки — подозрение и недоверие.

Поглаживание шеи ладонью — защитная позиция.

Почесывание подбородка — размышление, оценивание. Часто сопровождается взглядом искоса, как бы желанием увидеть вдалеке ответ на вопрос.

Для того, чтобы правильно использовать полученные знания на практике, на их основании строить выводы и избежать на первых порах серьезных ошибок, следует внимательно наблюдать за своими подопечными и никогда не выносить суждения о человеке в целом лишь на основании подмеченных проявлений тела. Делайте вывод лишь тогда, когда несколько «сигналов» будут говорить об одном и том же состоянии человека.

РАБОТА С «ТРУДНЫМИ» ПОДРОСТКАМИ

«Только тогда, когда к каждому человеку будут относиться как к индивидуальности и ценить его, возможны реальные перемены во взаимоотношениях между людьми».

В. Сатир.

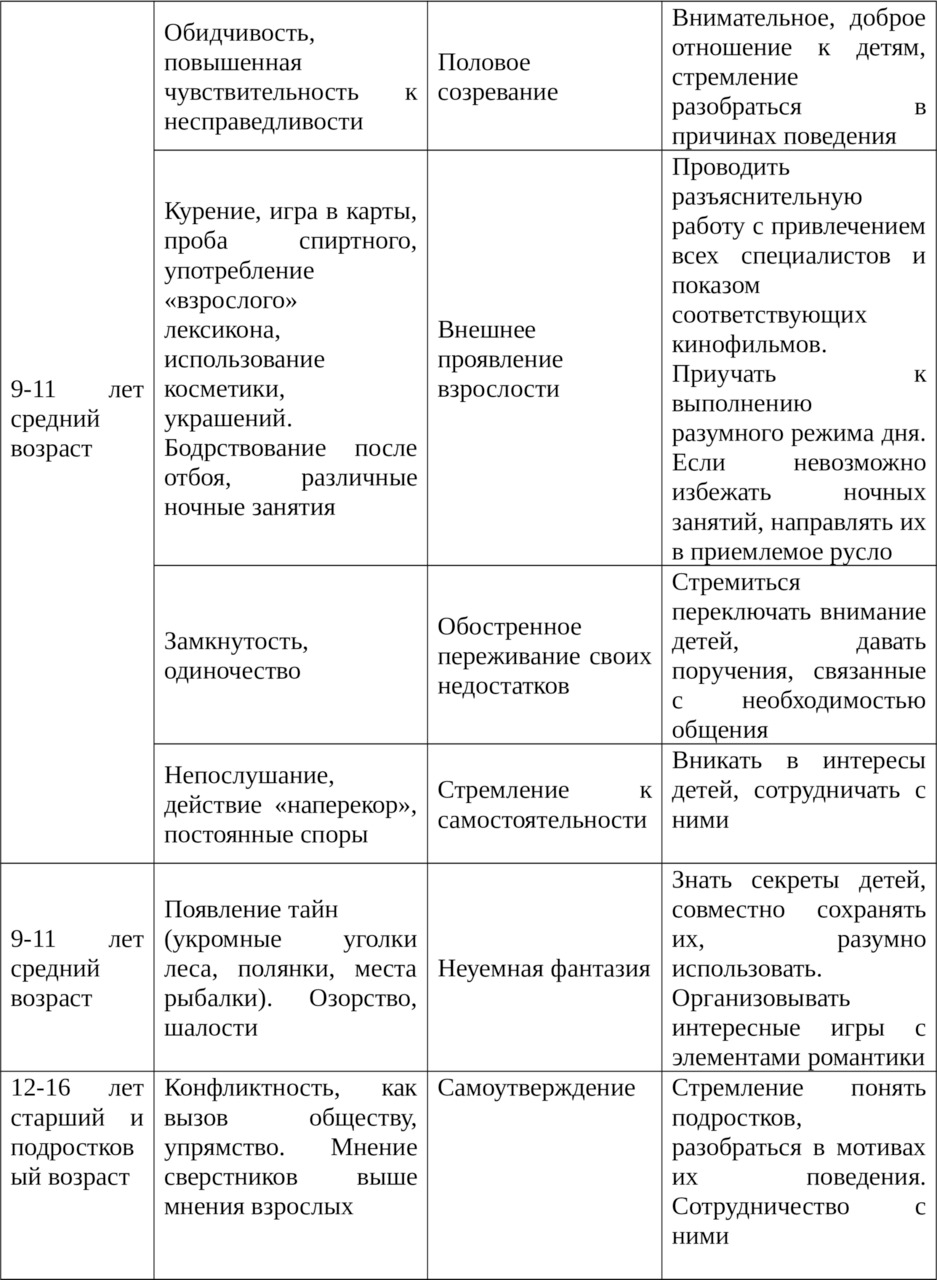

В подростковом возрасте происходит бурное психофизиологическое развитие и перестройка социальной активности ребенка. Данный возраст богат драматическими переживаниями, трудностями и кризисами. Состояние подростка можно сравнить с состоянием волнующихся, полных сил скаковых лошадей, с нетерпением ожидающих, когда же перед ними откроются ворота. Они полны вдохновения и непременно хотят добиться победы на скачках. В этот период складываются и оформляются достаточно устойчивые формы поведения, черты характера, способы эмоционального реагирования. В подростковом возрасте увеличивается внимание к себе, к своим физическим особенностям, обостряется реакция на мнение окружающих, повышается чувство собственного достоинства и обидчивость.

Подростки чаще начинают опираться на мнение своих сверстников, чем на мнение значимых взрослых. Стремление жить по своим идеалам, выработка этих образцов поведения может приводить к столкновениям взглядов на жизнь подростков и их родителей или социума вообще, создавать конфликтные ситуации. В связи с бурным биологическим развитием и стремлением к самостоятельности у подростков возникают трудности и во взаимоотношениях со сверстниками.

Упрямство, негативизм, обидчивость и агрессивность подростков являются чаще всего эмоциональными реакциями на неуверенность в себе. Попытки сексуального контакта подростков вызваны жаждой нежности, тепла и близости, а повышенная агрессивность — результат отчаянного желания не выглядеть слабым и зависимым.

Ситуация развития подростков (его биологические, психические, личностно — характерологические особенности) предполагает кризисы, конфликты, трудности адаптации к социальной среде. Подросток, не сумевший благополучно преодолеть новый этап становления своего психосоциального развития, отклонившийся в своем развитии и поведении от общепринятой нормы, получает статус «трудного».

Способствовать этому может ряд факторов: физическая ослабленность, особенности развития характера, отсутствие коммуникативных навыков, эмоциональная незрелость, неблагоприятное социальное окружение (начиная с семьи).

Вожатому необходимо уважать достоинство подростка, помогать ему развивать чувство правильной самооценки и давать при необходимости полезные советы. Все это способствует становлению личности и социальной зрелости ребенка. Следует научиться понимать и внезапные перемены настроения, и странные на первый взгляд увлечения, и эксцентричное поведение, и новый лексикон, и порой заведомо неудачные начинания.

Напуганные и встревоженные активностью и энергичностью детей вожатые стремятся окружить их всевозможными запретами. Но нужно делать обратное. Подросткам надо показать разумные пути для претворения в жизнь их энергии. При этом им нужны любовь и понимание.

Нельзя быстро и без труда разрешить все проблемы подросткового возраста. И вожатому, и подростку, и родителям необходимо набраться терпения и научиться разговаривать друг с другом, обходя или «сглаживая» острые углы взаимоотношений.

У большинства подростков, склонных к побегам, нет привязанности к друзьям, родителям, что объясняется заброшенностью, невниманием к ним. Этим подросткам присущи и такие личностные особенности, как стремление к доминированию, что может стать источником конфликта как внешнего, в случае если это стремление встретит противодействие, так и внутреннего, если подросток осознаёт, что у него нет для этого достаточных возможностей; отгороженность от сверстников и других людей, нежелание общаться в больших группах; стремление к нарушению социальных норм.

Не понимая нетерпения подростков или не желая его понимать, взрослые усложняют его жизнь в том случае, если не помогают им найти поприще для интересных и осмысленных занятий.

Поэтому работа вожатого должна быть направлена на снятие социального напряжения вокруг подростков, на заполнение досуга детей полезными, увлекательными делами, на заполнение окружающего пространства пониманием и любовью.

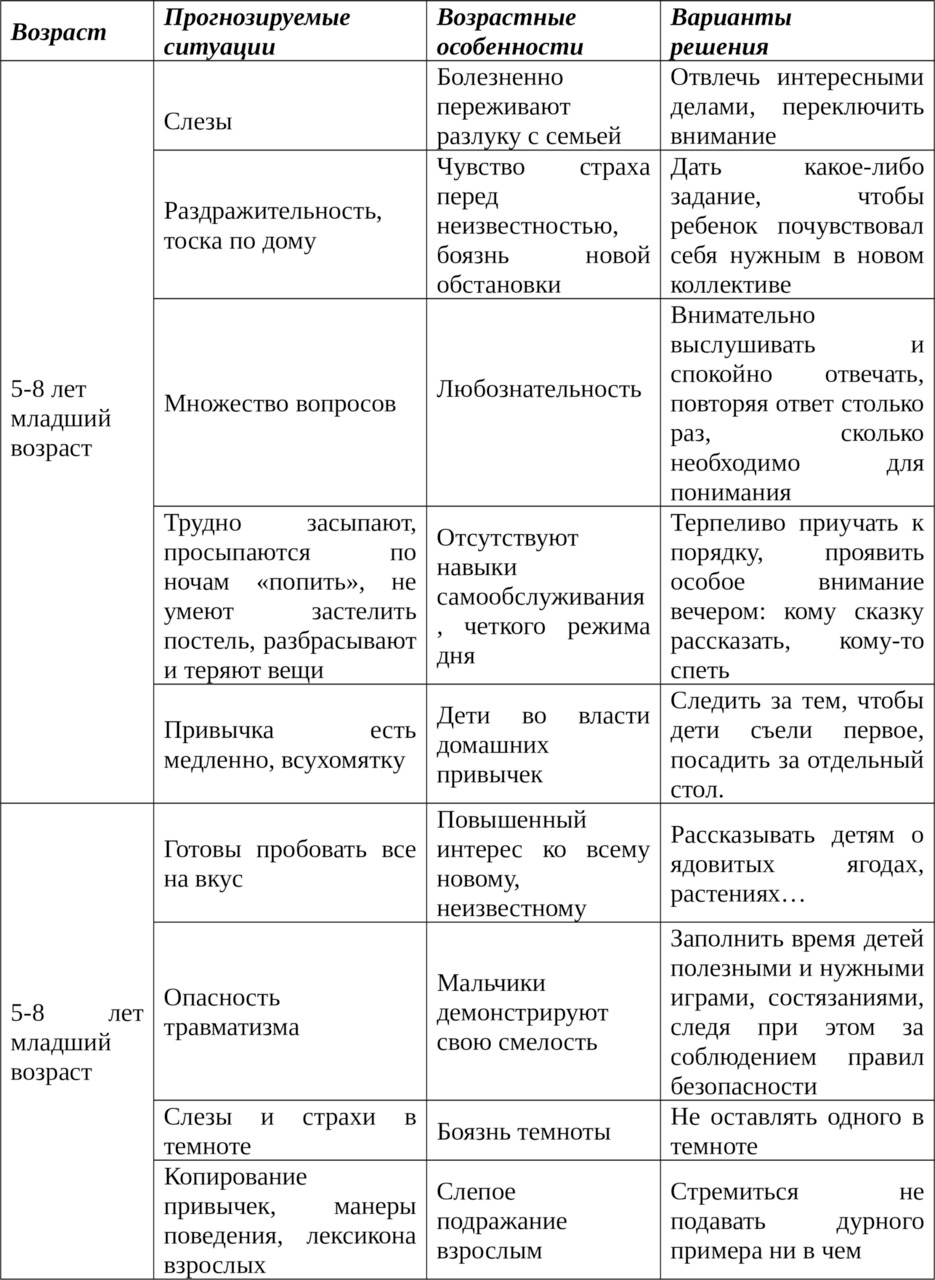

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.