Введение. Когда память становится тишиной

Иногда человек живёт, улыбается, строит планы — и не догадывается, что в глубине его памяти зияет пустота.

Он помнит даты, лица, запахи, маршруты до работы, но не помнит, кто он.

Он чувствует, что что-то не так, но не может понять, что именно.

Он словно смотрит на свою жизнь через матовое стекло — видит очертания, но не ощущает смысла.

Эта книга — о тех, кто пережил потерю связи с собой.

Не просто забывание событий, а разрыв нити, на которой держится личность.

О тех, кто живёт с диссоциативной амнезией — осознанно или не зная этого слова,

о тех, кто не может вспомнить, что с ними произошло,

и о тех, кто не может забыть, хотя очень хочет.

Почему эта книга важна

Многие люди проходят через травму, и у каждого свой способ выжить.

Кто-то начинает слишком много работать, кто-то теряет контакт с чувствами,

а кто-то — просто перестаёт помнить.

Это не слабость, не болезнь в обычном смысле.

Это — глубокий механизм самозащиты, благодаря которому человек однажды смог остаться в живых.

Но цена этой защиты — потеря целостности.

Когда части памяти, эмоций и идентичности оказываются изолированными, человек начинает чувствовать себя фрагментом.

Он живёт, но будто без ядра.

Его чувства могут быть притуплены, он может теряться в себе, избегать близости, испытывать тревогу, не понимая, откуда она.

Эта книга написана для того, чтобы помочь тебе —

мягко, бережно, шаг за шагом — вернуть себе себя.

Не насильно, не через боль, а через осознание, принятие и любовь.

Что ты найдёшь в этой книге

Ты не держишь в руках учебник психиатрии.

Перед тобой — живая карта путешествия, составленная из знаний, опыта и сотен человеческих историй.

Эта книга объединяет:

— Теорию — простым языком объяснено, как работает память, что такое диссоциация и почему мозг «забывает» боль.

— Практику — упражнения, задания, способы стабилизации, дыхания, работы с телом и внутренним пространством.

— Истории — реальные и собирательные примеры людей, которые прошли путь восстановления.

— Мотивацию — слова, которые поддержат тебя, когда будет трудно.

Ты сможешь не просто узнать о диссоциативной амнезии, но почувствовать, как память и сознание взаимодействуют, как они могут исцеляться.

Эта книга не заставит вспоминать — она научит быть готовым помнить.

Память как акт любви

Многие боятся своей памяти.

Кажется, что там — только боль.

Но память — это не просто хроника страдания.

Это путь к правде, к силе, к внутреннему источнику.

Память — это не про прошлое.

Это про то, кем ты можешь стать, когда перестаёшь прятаться от себя.

Возможно, тебе больно читать некоторые страницы. Возможно, появятся слёзы, злость, непонимание.

Позволь им быть.

Эти чувства — ключи. Они открывают запертые комнаты внутри, где до сих пор ждёт часть тебя, которая хочет быть услышанной.

О том, как читать эту книгу

Не спеши.

Эта книга не для того, чтобы «проглотить» её за вечер.

Её нужно проживать.

Иногда — по одной главе, иногда — по одной странице.

Дай себе пространство:

Читай, когда чувствуешь внутренний ресурс.

Останавливайся, когда становится тяжело.

Делай заметки, рисуй, дыши.

Говори с собой мягко.

Эта книга не будет торопить.

Она идёт рядом.

Как друг, который знает: у тебя всё получится, просто шаг за шагом.

Для кого эта книга

Для тех, кто:

— чувствует провалы в памяти, но боится узнать причину;

— пережил травму и хочет восстановить целостность;

— помогает другим — психологов, терапевтов, коучей, врачей;

— интересуется тем, как работает человеческое сознание;

— ищет вдохновение для внутренней трансформации.

Мой личный мотив

Я писал (а) эту книгу, видя перед глазами не клинический диагноз, а живых людей.

Людей, которые когда-то потеряли часть себя, но не перестали искать свет.

Каждая встреча с ними — напоминание:

человеческий дух способен пережить всё.

Даже то, что ум старается стереть.

Эта книга — не просто о травме и памяти.

Она о возвращении любви.

К себе. К жизни. К тому, что было отвергнуто, но всё ещё живёт внутри.

Твоя история начинается здесь

Ты уже сделал первый шаг — открыл эту книгу.

Значит, где-то глубоко внутри ты готов вспомнить.

Не обязательно сразу, не обязательно всё.

Главное — с любовью и без спешки.

Я буду рядом.

Пока ты идёшь этим путём.

Пока ты учишься снова доверять своему телу, своей памяти, своей душе.

Ты не должен помнить, чтобы быть целым.

Но если ты захочешь — ты сможешь.

И тогда всё, что казалось потерянным, превратится в опору.

Эта книга — не о забвении, а о возвращении.

Потому что помнить — значит жить.

А жить — значит снова выбирать себя.

Раздел I. Память, которая исчезает

Глава 1. Что такое диссоциативная амнезия

Иногда человек просыпается утром и понимает, что часть его жизни будто стерта.

Он узнаёт своё имя, но не узнаёт собственную душу.

Он помнит лица, но не помнит, что их связывает.

Он может жить годами, не осознавая, что внутри него — целые пласты опыта, вытесненные, запертые, заблокированные.

Это и есть диссоциативная амнезия — не потеря памяти, а спасение от боли, цена за выживание.

Что происходит при диссоциативной амнезии

Когда человек сталкивается с травмой, превышающей его способность её вынести — например, насилием, катастрофой, предательством, утратой, — психика может «выключить» часть сознания, чтобы сохранить остальное.

Эта защитная реакция называется диссоциацией.

В обычных условиях память — это связная история: «я» переживаю события, чувствую эмоции, делаю выводы, формирую опыт.

Но при диссоциации связь между этими компонентами рвётся.

Опыт отделяется от осознания, чувства — от тела, память — от «Я».

Так возникает амнезия, которая не случайна, а функциональна.

Это не болезнь мозга, как при инсульте или травме головы, — это механизм выживания.

Мозг не «ломается» — он защищает.

Почему память исчезает

Память тесно связана с эмоциями.

Когда переживание слишком болезненно, нейронные цепи, отвечающие за осознание и воспоминание, могут быть временно «отключены».

Мозг, словно заботливый родитель, говорит:

«Ты не готов это помнить. Сейчас — нет».

И действительно, иногда забывание — единственное, что позволяет человеку продолжать жить, ходить на работу, заботиться о детях, не сойти с ума от невыносимых чувств.

Но со временем, когда внешняя опасность исчезает, амнезия перестаёт быть защитой и превращается в тюрьму.

Тогда человек чувствует: что-то не так.

«Я не понимаю, кто я».

«Я не чувствую радости».

«Я вижу фотографии — и ничего не чувствую».

Это зов памяти, которая хочет вернуться.

Диссоциативная амнезия — не редкость

Часто мы думаем, что это редкое состояние, свойственное героям фильмов.

На самом деле, в той или иной форме диссоциативные феномены встречаются у миллионов людей.

Кто-то забывает отдельные эпизоды детства.

Кто-то не может вспомнить годы после травмы.

А кто-то чувствует, что живёт как будто не своей жизнью, «на автопилоте».

Это всё проявления одной природы — психики, которая защищает нас от боли.

Главное: это можно восстановить

Память не исчезает.

Она просто уходит вглубь, в те области сознания, куда доступ закрыт до поры.

И когда приходит время, когда появляется безопасность, поддержка, терапия — она начинает возвращаться.

Порой фрагментами, снами, чувствами, ощущениями.

Иногда — внезапным осознанием, словно кто-то включил свет.

Именно поэтому диссоциативная амнезия — не приговор.

Это приглашение к пути.

Пути к себе.

Практическое задание

Возьми лист бумаги и напиши:

— Что ты помнишь о себе ясно.

— Что ты чувствуешь, но не можешь объяснить.

— Где в твоей жизни есть «пустоты» — темы, воспоминания, периоды, о которых ты не хочешь думать.

Не нужно ничего анализировать. Просто напиши.

Память — это не только прошлое, это живая энергия, которая ждёт, когда ты посмотришь на неё с любовью.

Слова поддержки

Если ты читаешь эти строки и чувствуешь тревогу, пустоту или узнавание — знай:

ты не один.

То, что с тобой происходит, не безумие.

Это мудрость твоей психики, которая выбрала жизнь.

И эта книга — твой проводник на пути возвращения к себе.

Глава 2. Память и личность: почему без воспоминаний рушится «Я»

Каждый человек — это не просто тело и набор привычек.

Это история.

История, в которой переплетаются чувства, решения, ошибки, любовь, страхи и мечты.

Мы состоим из того, что помним.

Каждое воспоминание — это кирпичик, из которых строится наше «Я».

Когда память исчезает, рушится не только прошлое — теряется связь с настоящим.

Мы можем помнить, что делать, но не помнить, кто делает.

Мы можем выполнять роли, но не чувствовать себя живыми.

Что делает нас личностью

Психологи называют личность интеграцией опыта.

Это значит: все части нас — воспоминания, чувства, телесные реакции, убеждения — соединены в одну систему.

Мы знаем, кто мы. Мы чувствуем, что «это — я».

Когда ты смотришь на старую фотографию и вспоминаешь запах лета, друзей, музыку, которую слушал тогда, — это не просто кадр.

Это соединение твоего прошлого, настоящего и будущего в одно целое.

Память делает личность непрерывной.

Без этой нити человек начинает чувствовать себя разрозненно:

«Я не знаю, почему я так реагирую.»

«Я не понимаю, почему мне больно, ведь всё в порядке.»

«Я будто живу не своей жизнью.»

Это и есть опыт диссоциации — когда части личности существуют отдельно и не могут соединиться в целое.

Как память формирует «Я»

Каждое событие, даже незначительное, оставляет след.

Мозг записывает не только факты, но и чувства, телесные ощущения, контекст.

Эти слои создают сенсорную память личности.

Например, ты чувствуешь запах кофе и вдруг вспоминаешь человека, которого давно не видел.

В этот миг память соединяет нейронные сети — запах, эмоцию, образ, момент.

Так рождается ощущение непрерывности: «это часть моей жизни».

Но если в какой-то момент мозг решает, что воспоминание слишком опасно,

он «отключает» эти связи.

Фрагмент опыта остаётся где-то в глубине, без контекста.

Эмоция живёт, тело помнит, но сознание — нет.

Так появляется внутренний конфликт: тело тревожится, а ум говорит «всё хорошо».

Когда «Я» рассыпается

При диссоциативной амнезии личность может начать распадаться на части.

Это не шизофрения, не «раздвоение личности» в киношном смысле,

а реальный процесс, когда разные фрагменты опыта изолируются.

Одна часть помнит, как нужно действовать.

Другая — хранит боль.

Третья — живёт повседневной жизнью, будто ничего не произошло.

И все они не знают друг о друге.

Так человек может быть сильным, успешным, заботливым —

и при этом чувствовать глубокую пустоту.

Потому что где-то внутри осталась та часть,

которая пережила, но не прожила.

Личность как дом памяти

Представь, что твоя личность — это дом.

В каждой комнате — воспоминания: детство, юность, радости, утраты.

И вдруг некоторые двери закрыты.

Ты ходишь по дому, но не можешь войти туда, где когда-то жил.

Ты чувствуешь, что в доме что-то не так.

Ты слышишь звуки за стеной, запахи, ощущаешь сквозняк из щели под дверью —

но не можешь туда попасть.

Психика заперла эти комнаты, потому что внутри слишком больно.

Иногда ключ теряется. Иногда мы сами боимся открыть.

Но дом остаётся неполным, пока эти комнаты не возвращены.

Почему возвращение памяти — это возвращение идентичности

Когда память начинает восстанавливаться, человек переживает не просто «вспоминание».

Он восстанавливает связь между собой прошлым и собой настоящим.

Он вдруг понимает:

«Это случилось со мной. Я пережил это. Я выжил.»

Это момент не только боли, но и силы.

Потому что только тогда можно начать строить свою историю заново —

осознанно, честно, с уважением к себе.

Биология памяти и эмоций

Современная нейропсихология подтверждает: память не хранится в одном месте мозга.

Эмоции — в лимбической системе.

Образы — в височных долях.

Контекст — в префронтальной коре.

Телесные реакции — в стволовых структурах.

Когда травма нарушает связь между этими участками, память «рассыпается» —

как фотография, порванная на куски.

Фрагменты остаются, но картинка теряется.

Восстановление — это не просто вспоминание событий,

а интеграция всех уровней памяти: когнитивного, эмоционального, телесного.

Когда память защищает нас от самих себя

Важно понимать: амнезия — не враг.

Она появилась, чтобы спасти.

В момент ужаса мозг делает то, что должен: изолирует боль.

Но когда проходит время,

защита превращается в оковы.

Тогда человек начинает чувствовать, что живёт без вкуса, без красок.

Его жизнь становится «плоской».

Он вроде бы живёт, но не проживает.

И в глубине души возникает зов:

«Хочу вернуть себя.»

Психика стремится к целостности

Внутри каждого из нас работает удивительный принцип —

тенденция к интеграции.

Даже если память заблокирована, психика ищет пути восстановить связь.

Через сны, телесные ощущения, случайные образы, художественное творчество.

Часто люди говорят:

«Я вдруг нарисовал что-то странное.»

«Мне приснилось детство, хотя я не помню его.»

«Я услышал запах — и расплакался, не понимая почему.»

Это не случайности.

Это язык памяти, которая ищет дорогу домой.

Практическое упражнение: «Моя карта личности»

Возьми лист бумаги и раздели его на три части:

— Я, которого я помню.

— Опиши, кем ты себя ощущаешь сегодня. Что ты любишь, что умеешь, что тебя определяет.

— Я, которого я не понимаю.

— Напиши о своих реакциях, чувствах, поступках, которые тебе кажутся странными, нелогичными.

— («Почему я избегаю близости?» — «Почему мне страшно без причины?»)

— Я, которого, возможно, я потерял.

— Попробуй почувствовать, какая часть тебя могла когда-то уйти.

— Не заставляй себя вспоминать — просто отметь внутренний отклик.

Смотри на эту карту как на навигацию.

Ты не должен «знать» всё.

Важно просто быть готовым услышать внутренние сигналы, когда они появятся.

Путь к целостности

Личность не восстанавливается силой воли.

Она собирается изнутри, когда появляется безопасность.

Когда ты перестаёшь бороться с собой,

и начинаешь слушать — без осуждения, без страха.

Иногда память возвращается внезапно.

Иногда — тихо, через мелочи.

Иногда не возвращается в деталях, но оставляет понимание, принятие и мир.

Главное — не стремиться к «вспоминанию», а к соединению.

Потому что целостность — это не о том, чтобы знать всё,

а о том, чтобы снова чувствовать себя живым.

Слова поддержки

Если ты чувствуешь, что внутри тебя есть пустота — это не конец.

Это начало пути.

Эта пустота — место, куда однажды вернётся свет.

Ты не должен помнить всё, чтобы быть собой.

Ты уже есть.

Просто части тебя ждут, когда ты позволишь им вернуться.

Память — это не только боль,

это твоя сила, твоя история, твой смысл.

И шаг за шагом, страница за страницей,

ты научишься снова быть целым.

Когда память возвращается, возвращается жизнь.

Потому что помнить — значит снова стать собой.

Глава 3. Как работает память: нейроанатомия простыми словами

«Память — это не просто хранилище.

Это дыхание времени внутри нас.»

— неизвестный автор

Что такое память на самом деле

Когда мы говорим «память», большинство представляет себе некий «архив» — полки, где хранятся события.

Но мозг устроен иначе.

Память — это не библиотека, а живая сеть.

Каждое воспоминание — это не «запись» где-то в одном месте,

а паттерн активности — миллионы нейронов зажигаются в определённой последовательности,

и эта комбинация становится уникальной «мелодией события».

Когда мы вспоминаем, мозг просто воспроизводит ту же мелодию снова.

Он оживляет связи между нейронами, восстанавливая не только картинку,

но и чувства, запахи, звуки, телесные реакции.

Мозг — это симфония, а не склад

Чтобы понять, как работает память, представь оркестр.

Каждый инструмент — это часть мозга, которая отвечает за свой элемент:

— одни играют мелодию образов,

— другие — эмоции,

— третьи — тело.

Когда всё звучит в унисон — ты вспоминаешь.

Когда дирижёр (твой префронтальный кортекс) теряет контроль,

оркестр начинает играть хаотично — и тогда память становится фрагментарной.

Гиппокамп — архиварий нашей жизни

Главный герой памяти — гиппокамп.

Он похож на старого библиотекаря, который аккуратно расставляет события по полочкам.

Каждый день он принимает новую «информацию» и решает:

что важно запомнить, а что можно отпустить.

Гиппокамп особенно чувствителен к стрессу.

Когда мозг испытывает сильный страх, в кровь выбрасывается гормон кортизол.

И библиотекарь, растерявшись, закрывает архив:

«Слишком опасно. Не время записывать.»

В результате воспоминания о травме часто остаются неоформленными —

без временной последовательности, без слов, без контекста.

Они превращаются в сенсорные фрагменты: звуки, запахи, телесные ощущения.

Так возникает феномен флэшбеков — мозг не знает, что это прошлое,

и переживает событие заново, как будто оно происходит сейчас.

Амигдала — сторож на границе

Если гиппокамп — архив, то амигдала (миндалевидное тело) — сторож.

Она охраняет нас от опасности, распознаёт угрозы и мгновенно реагирует.

Когда ты видишь что-то, напоминающее о травме,

амигдала срабатывает первой — раньше, чем разум успеет осознать.

Она говорит:

«Стоп! Это опасно!»

Всё тело реагирует: учащается пульс, дыхание, сжимаются мышцы.

Это физиологическая память страха.

Даже если сознание «забыло», тело помнит.

В норме амигдала и гиппокамп работают вместе:

один фиксирует эмоции, другой — факты.

Но при травме амигдала берёт управление на себя,

а гиппокамп «отключается».

Поэтому воспоминание сохраняется в виде чувства — без истории.

Префронтальная кора — дирижёр оркестра

Префронтальная кора — это часть мозга за лбом,

которая отвечает за осознанность, контроль, анализ.

Она — дирижёр, который организует хаос.

Когда ты спокойно вспоминаешь прошлое,

префронтальная кора помогает увидеть:

«Да, это было тогда, и сейчас я в безопасности.»

Но при травме она как будто «теряет силу».

Эмоции становятся слишком сильными, а рациональное мышление — бессильным.

Вот почему человек с диссоциативной амнезией может не помнить событие,

но его тело, чувства и сны продолжают жить в этом прошлом.

Тело — живой носитель памяти

Современные исследования подтверждают:

память хранится не только в мозге, но и в теле.

Мышцы, фасции, дыхание, гормональные реакции — всё это части памяти.

Когда человек сталкивается с травмой,

его тело «записывает» момент в виде напряжения, зажатости, замерзания.

Поэтому иногда воспоминания возвращаются через телесную терапию,

через движение, дыхание, растяжение.

Тело начинает говорить, когда слова ещё молчат.

И наоборот — если тело всё время напряжено,

мозг не может безопасно вспомнить.

Без расслабления — нет интеграции.

Память работает через связь, а не хранение

Важно понять одну ключевую идею:

мозг не хранит память в одном месте.

Он воссоздаёт её каждый раз заново.

Каждый раз, когда ты вспоминаешь событие,

нейронные цепи активируются снова — и немного изменяются.

Вот почему воспоминания гибкие, живые.

Они могут меняться, исцеляться, становиться мягче.

Именно поэтому психотерапия работает:

когда мы возвращаемся к воспоминанию в состоянии безопасности,

мы переписываем его нейронный след.

Страх теряет силу, боль трансформируется в понимание.

Что происходит при диссоциации

Когда угроза становится невыносимой,

вся система памяти «отключается» от эмоций.

Связи между амигдалой, гиппокампом и префронтальной корой разрываются.

Память перестаёт быть историей.

Она превращается в фрагменты без начала и конца.

Сознание теряет доступ к ним — это и есть диссоциативная амнезия.

Но эти фрагменты никуда не исчезают.

Они ждут момента, когда мозг снова почувствует безопасность,

и начнёт восстанавливать связи.

Тогда память возвращается — порой в снах, чувствах, телесных реакциях.

Практическое упражнение: «Как мой мозг хранит воспоминания»

Закрой глаза и представь:

внутри тебя живёт библиотека, оркестр и страж.

— Библиотека (гиппокамп) — где аккуратно лежат книги твоей жизни.

— Сторож (амигдала) — который следит, чтобы никто не навредил.

— Дирижёр (префронтальная кора) — который соединяет музыку в гармонию.

Спроси себя:

— Какая часть сейчас уставшая?

— Какая слишком напряжена?

— Где мне нужно больше безопасности, чтобы «дирижёр» мог работать?

Просто наблюдай. Не анализируй.

Эта визуализация помогает восстановить внутренний контакт между эмоциями, памятью и разумом.

Почему важно понимать работу мозга

Иногда знание само по себе становится терапией.

Когда человек осознаёт, что с ним не «что-то не так»,

а что его мозг просто спасал его,

исчезает чувство вины и стыда.

Ты начинаешь понимать:

твои провалы в памяти — не слабость,

а следствие мудрого решения мозга:

«Лучше забыть, чем разрушиться.»

И именно это понимание становится первым шагом к восстановлению.

Слова поддержки

Мозг — не враг, не тюрьма и не загадка.

Он — твой союзник.

Он делал всё, чтобы сохранить тебя живым,

даже если для этого пришлось временно спрятать часть воспоминаний.

Теперь, когда ты начинаешь понимать, как он работает,

ты можешь стать ему партнёром.

Помогать ему исцеляться, а не бороться с ним.

Память — не наказание.

Это способ вернуть себе силу, когда ты готов.

Твоя память не разрушена.

Она просто ждёт, когда ты снова научишься чувствовать себя в безопасности.

Глава 4. Типы памяти и их роль в формировании личности

«Мы — не только то, что помним.

Мы — то, как помним.»

— неизвестный автор

Память — это не одна система

Когда говорят «у меня плохая память»,

на самом деле речь идёт не об одной способности,

а о целой вселенной разных процессов.

Мозг хранит информацию не в одном «архиве»,

а в нескольких взаимосвязанных структурах,

каждая из которых отвечает за свой вид воспоминаний.

Одни связаны с ощущениями,

другие — с навыками,

третьи — с эмоциями,

а четвёртые — с нашей личной историей.

Именно взаимодействие всех этих уровней создаёт чувство «Я».

1. Сенсорная память — мгновения, что не задерживаются

Это самый короткий и древний тип памяти.

Она хранит информацию всего несколько секунд:

звук, свет, запах, прикосновение.

Сенсорная память — как вспышка фотоаппарата.

Она фиксирует реальность, прежде чем мозг решит, стоит ли это запоминать.

Благодаря ей мы можем воспринимать мир как поток, а не как хаос отдельных кадров.

Роль в личности:

Сенсорная память формирует ощущение «здесь и сейчас».

Она соединяет нас с телом и реальностью.

При диссоциации именно этот тип памяти часто нарушается:

человек как будто не чувствует запахов, вкуса, контакта с миром.

Возвращение сенсорной чувствительности — первый шаг к восстановлению.

2. Кратковременная память — рабочий стол сознания

Если сенсорная память — вспышка,

то кратковременная — экран, на котором эта вспышка удерживается несколько секунд или минут.

Это память, которая помогает удерживать информацию прямо сейчас:

номер телефона, фразу из разговора, шаг инструкции.

Роль в личности:

Кратковременная память поддерживает фокус внимания, мышление, способность строить диалог.

Она соединяет мгновения в логическую цепочку.

При сильном стрессе или диссоциации этот механизм «зависает»:

мы можем забывать, о чём говорили, терять нить разговора,

потому что мозг в этот момент занят выживанием, а не обработкой информации.

3. Долговременная память — архив нашей жизни

Это то, что делает нас личностями.

Здесь хранятся истории, переживания, уроки, лица, имена.

Но долговременная память — не едина.

Она делится на декларативную (осознанную) и недекларативную (неосознанную).

Декларативная память — «я знаю, что…»

Это память, которую мы можем осознанно вспомнить и описать словами.

Она включает:

• Эпизодическую память — «я помню, как это было»

Это память о событиях нашей жизни:

детство, встречи, запах дождя в первый день школы.

Она делает историю нашей жизни непрерывной.

При диссоциативной амнезии именно эпизодическая память чаще всего страдает.

События могут быть стерты, но чувства — остаться.

• Семантическая память — «я знаю, что такое…»

Это знания, понятия, факты, язык, культура.

Например, ты можешь не помнить, где научился читать,

но знаешь, что такое буквы.

Роль в личности:

Эти два вида памяти создают наш личный «сюжет».

Эпизодическая даёт историю, семантическая — смысл.

Вместе они формируют нарратив «кто я и откуда».

Недекларативная память — «я умею, хотя не думаю об этом»

Эта память не требует осознания.

Она живёт в теле, в движениях, в автоматических реакциях.

• Процедурная память — навыки

Ездить на велосипеде, печатать, завязывать шнурки —

всё это мы не обдумываем, просто делаем.

Интересно, что даже при тяжёлой амнезии процедурная память часто сохраняется.

Человек может не помнить, где он учился играть на пианино,

но садится и играет.

• Эмоциональная память

Это реакции, которые сохраняются на уровне чувств:

страх перед тёмной комнатой, радость от запаха пирога, тревога при определённом голосе.

Эти воспоминания живут в амигдале — древней части мозга.

Они часто остаются, даже если эпизодическая память заблокирована.

Поэтому человек может испытывать сильные эмоции,

не понимая, откуда они.

• Телесная (соматическая) память

Она хранит опыт в ощущениях, позах, дыхании, боли.

Напряжённые плечи, ком в горле, замерзшее тело —

это не просто «мышечные зажимы», а следы опыта, который не был прожит.

Роль в личности:

Недекларативная память формирует бессознательную часть «Я».

Она отвечает за привычки, защитные реакции, стиль общения, интуицию.

Без неё личность была бы «механизмом без тела».

Когда память фрагментируется

При травме связи между этими системами разрываются.

— Эмоциональная память сохраняется,

— но эпизодическая исчезает — человек чувствует страх, не понимая, почему.

— Телесная память реагирует,

— а сознание говорит: «ничего не происходит».

Так формируется внутренний разлад:

одна часть личности живёт в прошлом, другая — в настоящем.

Отсюда тревожность, панические атаки, отстранённость, чувство «чуждости себе».

Память как ткань личности

Все типы памяти — это нити, из которых соткано «Я».

Когда хотя бы одна из них рвётся, ткань ослабевает.

Восстановление — это не только «вспомнить».

Это заново соединить системы:

чтобы тело, чувства и разум снова «говорили» на одном языке.

Когда человек начинает осознавать свои эмоции,

понимать телесные сигналы и связывать их с прошлым опытом,

личность снова становится цельной.

Практическое упражнение: «Карта памяти»

Возьми лист бумаги и нарисуй четыре сектора:

тело, чувства, мысли, история.

— Тело: какие ощущения чаще всего возвращаются? (напряжение, холод, жар, дрожь)

— Чувства: какие эмоции повторяются без видимой причины?

— Мысли: какие убеждения «всплывают» автоматически?

— История: какие события ты помнишь отчётливо, а где остаются пустоты?

Посмотри, где между секторами есть разрывы.

Эти линии — указатели туда, где память ждёт восстановления.

Когда разные виды памяти начинают «говорить»

Интеграция не происходит мгновенно.

Иногда сначала появляется ощущение,

потом — эмоция,

потом — образ,

и только потом — слова.

Это как сборка мозаики.

Каждый фрагмент важен, даже если кажется случайным.

Постепенно картина начинает складываться,

и человек чувствует:

«Вот она — я. Целая.»

Слова поддержки

Если ты обнаружил, что какие-то воспоминания тебе недоступны,

или эмоции живут отдельно от событий —

это не значит, что ты «сломлен».

Это значит, что твоя психика мудро разделила боль, чтобы ты мог выжить.

Теперь, когда ты готов смотреть с любовью,

эти части начнут возвращаться.

Каждый вид памяти — не враг, а союзник.

Даже то, что пока молчит, служит тебе.

Память — это не просто то, что мы храним.

Это то, что делает нас живыми.

И чем бережнее мы относимся к своим воспоминаниям —

тем целостнее становится наша душа.

Глава 5. Что происходит в мозге при травме: когда защита становится ловушкой

«Травма — это не событие.

Это то, что случилось внутри нас в ответ на событие.»

— Питер Левин

Травма: не то, что мы пережили, а то, что осталось внутри

Многие думают, что травма — это сама больная ситуация: насилие, авария, война, утрата.

Но с точки зрения мозга, травма — это не событие,

а реакция организма, когда уровень ужаса или бессилия превышает способность психики справиться.

Травма — это момент, когда мозг перестаёт верить, что мир безопасен,

и включает древнейшую биологическую программу — выжить любой ценой.

Мозг в момент опасности: кто берёт управление

Когда человек сталкивается с угрозой,

мозг действует не по логике, а по инстинкту.

Всё решается за миллисекунды.

Активируются три ключевые системы:

— Амигдала (миндалевидное тело) — тревожный сигнал.

— Она мгновенно определяет опасность и запускает реакцию «бей, беги или замри».

— Гиппокамп — библиотекарь, который обычно фиксирует контекст (время, место, последовательность).

— Но при сильном стрессе он «выключается»:

— кортизол (гормон стресса) повреждает его чувствительные нейроны.

— Префронтальная кора — центр осознанности и рассуждения.

— Она тоже замолкает. В момент опасности разум «уходит в тень».

Всё управление переходит к лимбической системе — древней эмоциональной части мозга.

Она действует быстро, но не думает.

Физиологическая буря: адреналин и кортизол

Когда амигдала подаёт сигнал тревоги,

гипоталамус запускает каскад реакций.

Надпочечники выбрасывают адреналин и кортизол.

Эти гормоны делают тело сверхчувствительным:

— зрачки расширяются,

— сердце бьётся чаще,

— мышцы напрягаются,

— кровь отходит от внутренних органов к конечностям.

Мозг фокусируется только на угрозе.

Всё, что не связано с выживанием, временно отключается:

пищеварение, репродуктивная система, даже логическое мышление.

Когда «замри» становится единственным выходом

Если убежать или бороться невозможно — тело выбирает третью стратегию: замереть.

Эта реакция идёт из глубин мозга — из ствола, где живут инстинкты.

Тело становится неподвижным, дыхание замедляется,

в мозге выделяются вещества, похожие на опиаты, чтобы уменьшить боль.

В этот момент сознание может «отделиться» от тела.

Это и есть начало диссоциации — защитного механизма,

когда психика «уходит» из невыносимой реальности.

Человек как будто наблюдает за происходящим со стороны,

слышит звуки, но не чувствует тела,

видит себя, но не ощущает, что это он.

Так мозг защищает от перегрузки.

Но если эта реакция закрепляется,

она становится ловушкой, из которой трудно выйти.

Как травма влияет на память

Когда гиппокамп «выключен»,

мозг не может правильно записать событие.

Информация сохраняется фрагментарно —

в виде звуков, образов, запахов, телесных ощущений,

но без контекста где и когда это было.

Амигдала, наоборот, остаётся гиперактивной.

Она «запоминает» эмоции и телесные реакции страха.

И тогда, спустя годы,

любое напоминание — звук, запах, выражение лица —

может включить ту же реакцию, как будто опасность вернулась.

Мозг не различает прошлое и настоящее.

Он просто повторяет сценарий спасения.

Почему мы забываем

Когда травма слишком сильная,

мозг может полностью «отключить» доступ к памяти о ней.

Гиппокамп не просто выключается —

он блокирует связи с другими участками мозга, чтобы не дать сознанию

доступ к воспоминаниям, способным разрушить психику.

Так возникает диссоциативная амнезия —

временная потеря воспоминаний, вызванная не повреждением, а защитой.

Это не слабость, а невероятная мудрость мозга.

Он выбирает жизнь.

Мозг после травмы: жизнь в режиме опасности

Даже когда угроза давно миновала,

у многих людей мозг остаётся «на стороже».

Амигдала остаётся гиперактивной,

гиппокамп ослаблен,

а префронтальная кора с трудом восстанавливает контроль.

Человек живёт как будто в «боевой готовности»:

— тревожится без причины,

— пугается звуков,

— не может расслабиться,

— избегает напоминаний о прошлом.

Это называется гипервозбуждение —

состояние, когда тело и психика живут в прошлом.

Как формируется диссоциация

Когда опасность длится долго (например, в детстве при насилии, контроле, унижении),

мозг не может постоянно держать систему тревоги включённой.

Тогда он создаёт внутренний выключатель.

Часть сознания продолжает жить «в обычном мире»,

а другая — остаётся в травматическом опыте.

Между ними возникает перегородка.

Так психика делится на части:

одна помнит, другая не знает.

Одна чувствует, другая ничего не чувствует.

Это не болезнь — это стратегия выживания.

Но со временем она приводит к тому,

что человек теряет чувство целостности.

Как мозг возвращается к жизни

Хорошая новость в том,

что мозг пластичен.

Связи между отделами можно восстановить.

Исследования показывают:

в безопасной обстановке,

при поддержке и осознанной работе над собой,

активность амигдалы снижается,

а гиппокамп и префронтальная кора вновь берут управление.

Мозг как будто говорит:

«Теперь можно помнить. Это уже не опасно.»

И память начинает возвращаться —

иногда через образы, чувства, телесные реакции,

а потом через слова.

Практическое упражнение: «Я снова в безопасности»

Это простая практика, которая помогает «успокоить амигдалу» и вернуть контроль префронтальной коре.

— Посмотри вокруг.

— Назови пять предметов, которые ты видишь.

— Это возвращает тебя в настоящее.

— Почувствуй тело.

— Где твои ступни касаются пола? Как дышит грудь?

— Заметь опору под собой.

— Скажи себе:

«Я здесь. Я жив. Опасность прошла. Это было тогда, а сейчас — другой момент.»

Так мозг получает сигнал:

«Я больше не в прошлом.»

Научиться снова чувствовать

Иногда возвращение к телу и чувствам кажется страшнее, чем сама травма.

Потому что именно тело — носитель воспоминаний.

Но именно через него проходит путь исцеления.

Шаг за шагом, через дыхание, движение, внимание к телу,

мозг начинает понимать:

«Я могу быть в теле и быть в безопасности.»

И тогда защита перестаёт быть ловушкой.

Слова поддержки

Если ты когда-то «выключился»,

если не помнишь часть жизни,

если чувствуешь, что в тебе живёт кто-то, кто боится или молчит —

помни: это не дефект. Это гениальный механизм выживания.

Твой мозг делал всё, чтобы спасти тебя.

И теперь, когда ты читаешь эти строки,

он готов учиться жить, а не выживать.

Травма — это не конец истории.

Это момент, когда система выживания становится историей,

которую можно переписать.

Глава 6. Психологическая защита: механизм выживания

«То, что мы называем слабостью,

часто оказывается способом выжить в аду.»

— неизвестный автор

Что такое психологическая защита на самом деле

Когда человек переживает боль, страх, стыд или утрату,

его психика делает то же самое, что тело при ожоге —

отдёргивает руку.

Это не отказ от реальности, а автоматическая реакция сохранения.

Психологическая защита — это способ психики уменьшить страдание,

чтобы человек мог продолжать жить.

Она не лечит боль, но временно изолирует её,

как перевязка, наложенная на открытую рану.

Проблема лишь в том, что со временем

эта перевязка может стать слишком тугой —

и мешать зажить по-настоящему.

Мозг и психика — союзники в выживании

В предыдущей главе мы видели, как мозг во время травмы «выключает» гиппокамп,

отключает эмоции и включает инстинкты.

Психика делает то же самое — только на уровне сознания.

Она создаёт внутренние фильтры, перегородки и искажения,

чтобы человек не разрушился от боли.

Можно сказать, что биологическая реакция «замри»

имеет психологический аналог — диссоциацию.

Почему защита — не слабость

Многие люди, особенно пережившие насилие или эмоциональное отвержение,

стыдятся своих защит:

говорят «я трус», «я безэмоциональный», «я убегаю от жизни».

Но в момент опасности эти реакции были единственно возможным способом выжить.

Ты не выбирал их сознательно —

они были включены природой, чтобы сохранить твой разум.

Психика не ломается — она адаптируется.

Основные механизмы психологической защиты

Психологи описали десятки защит,

но у всех одна цель: уменьшить внутреннюю боль.

Давай разберём самые важные —

те, что чаще всего встречаются при травмах и диссоциативных реакциях.

1. Отрицание — «этого не было»

Самая древняя и мгновенная защита.

Когда реальность слишком страшна,

психика просто не пускает её в сознание.

Человек может говорить:

«Нет, он не мог так поступить со мной.»

«Это просто сон.»

«Со мной всё в порядке.»

Отрицание даёт иллюзию контроля,

но блокирует возможность прожить боль.

Без признания невозможно исцеление.

2. Рационализация — «у этого есть логическое объяснение»

Когда чувства становятся слишком сильными,

мозг включает разум, чтобы спрятаться за словами.

«Он кричал, потому что устал.»

«Это моя вина, я спровоцировал.»

Рационализация помогает пережить хаос,

но часто лишает нас права на сочувствие к себе.

3. Проекция — «это не во мне, это в них»

Когда мы не можем принять собственные чувства,

мы приписываем их другим.

«Он злится на меня» (хотя злость — моя).

«Она холодна» (хотя я боюсь близости).

Проекция защищает от внутреннего конфликта,

но мешает честным отношениям и пониманию себя.

4. Разделение (сплиттинг) — «или идеально, или ужасно»

Чёрно-белое восприятие мира —

одна из ключевых форм психологической защиты при травмах.

Когда в детстве любовь и боль исходили от одного человека,

психика не могла это объединить,

и разделила: «или люблю, или боюсь».

Так появляется внутреннее качание:

идеализация — обесценивание,

слишком много — потом дистанция.

Это не нестабильность характера,

а след выживания в двойственной среде.

5. Диссоциация — «это не со мной»

Один из самых мощных и частых механизмов.

При невыносимом стрессе сознание отсоединяется от происходящего.

Человек может чувствовать себя наблюдателем,

терять ощущения тела, не помнить отрезки времени,

словно его «выключили».

Диссоциация спасает от ужаса,

но если закрепляется, создаёт ощущение пустоты и «нереальности жизни».

Это не бездушие — это след пережитой боли.

6. Интеллектуализация — «давай это проанализируем»

Это защита, в которой человек уходит в рассуждения, знания,

чтобы не чувствовать.

Он может досконально понимать психологию,

говорить о травме «умно»,

но внутри остаётся холод и отстранённость.

Это не цинизм — это способ сохранить дистанцию от боли.

7. Идентификация с агрессором — «если я как он, он не причинит боль»

Очень часто встречается у переживших насилие или контроль.

Психика бессознательно принимает логику обидчика:

«Если я стану похожим на него, он перестанет меня мучить.»

Так формируется защитная маска силы, контроля, жёсткости.

За ней — глубоко спрятанный страх и потребность в безопасности.

Психологические защиты и формирование личности

Все эти защиты — не просто реакции.

Они становятся частью структуры личности.

Когда ребёнок долго живёт в небезопасной среде,

его психика формирует устойчивые защитные паттерны,

которые позже проявляются во взрослом возрасте:

— недоверие,

— отстранённость,

— излишний контроль,

— потребность быть «идеальным»,

— трудность чувствовать любовь.

Это не черты характера — это шрамы на карте души.

Когда защита превращается в тюрьму

Проблема начинается тогда,

когда защита продолжает действовать после того, как опасность прошла.

Мозг по-прежнему живёт в режиме выживания,

хотя реальная угроза давно исчезла.

И тогда:

— отрицание мешает видеть реальность,

— рационализация блокирует чувства,

— диссоциация лишает связи с собой.

То, что когда-то спасало,

теперь мешает быть живым.

Как исцеляться: не ломать, а благодарить

Путь к целостности начинается не с разрушения защит,

а с признания их мудрости.

«Спасибо, что спасали меня тогда.

Теперь я вырос. Я могу сам.»

Когда психика чувствует уважение,

она начинает открываться.

Тогда защита перестаёт быть стеной

и превращается в дверь.

Практическое упражнение: «Мои внутренние стражи»

— Напиши на листе:

— «Как я защищаюсь, когда мне больно?»

— (Отстранение, шутки, раздражение, молчание, уход в работу, отрицание и т.д.)

— Рядом напиши:

— «От чего эта защита меня спасает?»

— (От стыда, от страха быть отвергнутым, от боли утраты…)

— Скажи каждой защите:

«Спасибо, что спасала меня тогда. Но теперь я в безопасности.»

Это простое упражнение постепенно создаёт внутренний диалог

между сознанием и бессознательным.

Так начинается путь интеграции.

Психологическая защита — это любовь в искажённой форме

Когда ты не мог получить внешнюю защиту,

твоя психика создала внутреннюю.

Это форма любви к себе, пусть и неосознанная.

Понимание этого превращает стыд в благодарность,

а боль — в силу.

«Я выжил не потому, что был холодным.

Я выжил, потому что был мудрым.»

Слова поддержки

Ты не обязан разрушать свои защиты.

Ты можешь приручить их.

Постепенно, шаг за шагом,

научиться чувствовать, не разрушаясь.

Научиться доверять, не теряя себя.

Научиться жить, не убегая.

Это и есть взросление после травмы —

не убить стражей, а превратить их в союзников.

**Психологическая защита — не враг.

Это след твоей силы.

Когда ты научишься слышать, зачем она появилась,

ты освободишь себя — не ломая, а понимая.**

Глава 7. Диссоциация как адаптация, а не болезнь

«Диссоциация — это не бегство от жизни.

Это способ остаться живым, когда жизнь становится невыносимой.»

— неизвестный автор

Что такое диссоциация

Слово диссоциация происходит от латинского dis — отделять, sociare — соединять.

Буквально — «разъединение».

Это состояние, при котором части нашего опыта — ощущения, эмоции, воспоминания, образ «я» — временно теряют связь друг с другом.

Психика делает это не из прихоти, а чтобы уменьшить боль, когда она становится невыносимой.

Когда невозможно убежать наружу, мы убегаем внутрь.

Как возникает диссоциация

В момент травмы мозг действует мгновенно:

— Амигдала подаёт сигнал «опасность!».

— Гиппокамп не справляется с потоком ужаса.

— Префронтальная кора отключается, чтобы не мешать инстинктам.

Если боль, страх или бессилие слишком велики,

включается механизм расщепления сознания.

Человек как будто выходит из тела:

всё происходит с ним, но не с ним.

Он может видеть сцену, слышать звуки,

но не чувствовать эмоций.

Так психика защищает ядро личности от разрушения.

Зачем психике «выключать» часть себя

Представь себе электрическую систему, где перегрузка вызывает короткое замыкание.

Чтобы не сгореть, включается предохранитель.

Диссоциация — это и есть такой психический предохранитель.

Он защищает мозг и душу от перегрузки.

Она отключает боль, чтобы сохранить жизнь.

Формы диссоциации: от лёгких до глубоких

Диссоциация — не всегда патологическое явление.

Мы все иногда «диссоциируем».

— Лёгкие формы: задумчивость, «залипание» в фильме, забывчивость за рулём, когда дорога «пролетает» незаметно.

— Средние: эмоциональное онемение, ощущение «я не здесь», потеря времени.

— Глубокие: амнезия, ощущение множественности «я», потеря связи с телом или реальностью.

Разница — в интенсивности и в том, насколько это мешает жить.

Диссоциация — это не болезнь

Многие боятся слова «диссоциация»,

связывая его с психиатрическими диагнозами.

Но важно понимать:

в основе любого расщепления лежит адаптация.

Это умный способ психики распределить боль по разным «комнатам» сознания,

чтобы не разрушить весь дом.

Это не ошибка системы.

Это система безопасности.

Почему диссоциация особенно часто возникает в детстве

Детская психика ещё не способна осмыслить насилие, страх или отвержение.

Ребёнок не может уйти, не может бороться — и тогда остаётся только одно: отделиться.

Часть сознания, которая не может справиться,

как будто «уходит спать»,

а другая — продолжает жить дальше,

улыбаясь, играя, стараясь быть «нормальной».

Позже эта внутренняя перегородка может оставаться:

человек вроде живёт, но не чувствует.

Словно внутри выключен свет.

Как проявляется диссоциация во взрослой жизни

— Потеря ощущения времени.

— Провалы в памяти («как будто выключили на пару часов»).

— Отстранённость: «Я смотрю на себя со стороны.»

— Онемение, отсутствие эмоций.

— Чувство нереальности («мир как будто во сне»).

— Трудность помнить детали травматического события.

Это не бездушие.

Это защита от перегрузки.

Диссоциация и память

Диссоциация часто сопровождается разрывом между эмоциональной и эпизодической памятью.

Человек может помнить факты («да, это случилось»),

но не чувствовать эмоций — или наоборот,

ощущать боль и страх, не понимая, откуда они.

Мозг как будто разбил воспоминание на кусочки — чтобы можно было их пережить частями.

Когда защита превращается в тюрьму

Проблема не в самой диссоциации,

а в том, что она может закрепиться.

Когда угроза давно миновала,

мозг продолжает держать перегородки,

не веря, что теперь безопасно.

И тогда человек теряет живость, глубину чувств, связь с тенью и радостью.

Мир становится «плоским», а внутри — тишина без вкуса.

Восстановление: возвращение связи, а не воспоминаний

Цель терапии — не в том, чтобы «заставить вспомнить»,

а в том, чтобы восстановить связь между частями опыта.

Когда человек чувствует себя в безопасности,

границы между «я, который пережил», и «я, который живёт сейчас»,

постепенно растворяются.

Память возвращается мягко, без насилия.

Появляются чувства, понимание, принятие.

Тело как мост между частями

Поскольку диссоциация часто «выключает» тело,

путь к интеграции начинается именно с него.

Через дыхание, движение, заземление, лёгкое прикосновение

мы посылаем мозгу сигнал: «Я здесь. Я жив. Я в безопасности.»

Постепенно тело становится надёжным якорем,

который помогает удерживать осознанность даже при всплывании воспоминаний.

Практическое упражнение: «Вернуться в тело»

— Сядь удобно. Почувствуй опору под собой.

— Сделай глубокий вдох — и медленный выдох.

— Назови три вещи, которые видишь,

— два звука, которые слышишь,

— и одно ощущение в теле, которое чувствуешь.

— Скажи себе:

«Это настоящее. Я здесь. Всё в порядке.»

Повторяй, когда чувствуешь, что «улетаешь» или теряешь контакт с реальностью.

Диссоциация — временный мост между болью и жизнью

Диссоциация не разрушает личность — она помогает временно разделить боль и сознание,

чтобы человек смог прожить опыт постепенно.

Она не враг, а разумный механизм отсроченного переживания.

Когда мы перестаём её бояться,

она превращается из преграды в помощника.

Слова поддержки

Если ты узнаёшь себя в этих описаниях — в провалах, онемении, чувстве «отключённости» — знай:

ты не сошёл с ума.

Ты адаптировался.

Твоя психика спасла тебя самым мягким способом, каким могла.

Теперь настало время научиться возвращаться — медленно, бережно, с любовью.

Диссоциация — не болезнь, а след любви к жизни.

Когда боль становится невыносимой,

сознание не умирает — оно прячется,

чтобы однажды вернуться и жить по-настоящему.

Глава 8. Почему память блокируется

«Иногда забывание — единственный способ сохранить себя целым.»

— неизвестный автор

Память — не просто архив, а живая система

Когда мы думаем о памяти, часто представляем её как библиотеку:

всё, что мы пережили, хранится в папках, и можно достать нужный файл.

Но на самом деле память — это живая, динамичная сеть.

Каждое воспоминание — не запись, а переживание, закодированное эмоциями, ощущениями и смыслами.

И если эмоции слишком сильные,

мозг может решить: «Это опасно — нельзя открывать».

Так включается механизм блокировки памяти.

Что именно происходит в мозге

В момент травмы активизируются три ключевых структуры:

— Амигдала — центр страха и тревоги. Она мгновенно реагирует: «Опасность!»

— Гиппокамп — отвечает за запись событий в долговременную память.

— Префронтальная кора — анализирует и осознаёт происходящее.

Когда стресс зашкаливает, амигдала перегревается,

а гиппокамп и кора отключаются, чтобы сохранить систему от перегрузки.

В итоге событие происходит —

но не записывается в сознательную память.

Как будто камера выключилась на самых страшных кадрах.

Блокировка памяти как механизм защиты

Мозг действует не по моральным, а по биологическим законам:

его цель — не истина, а выживание.

Если он оценивает, что воспоминание разрушит психику,

он блокирует его, чтобы человек смог продолжать функционировать.

«Не время помнить. Сначала нужно выжить.»

Эта блокировка — не ошибка, а мудрое решение.

Позже, когда человек окажется в безопасности,

мозг может начать постепенно возвращать забытое.

Как работает «замораживание памяти»

Учёные называют это травматической амнезией или диссоциативной блокировкой.

Происходит следующее:

— В момент шока тело замирает, дыхание становится поверхностным.

— Кровоток перераспределяется — от коры головного мозга к центрам выживания.

— Мозг фиксирует фрагменты: запахи, звуки, ощущения — но не цельную картину.

Воспоминание как бы «замораживается» в теле и подсознании,

а доступ к нему временно закрывается.

Почему память может возвращаться внезапно

Мозг — не бездушный архивариус, а живой организм.

Он не стирает, он прячет.

И когда обстоятельства напоминают о прошлой угрозе — запах, голос, место, даже интонация —

внутренние «сигналы тревоги» могут активировать фрагменты замороженной памяти.

Тогда человек внезапно чувствует:

— необъяснимую тревогу,

— телесную дрожь,

— паническую реакцию на «ничего особенного»,

— сны, образы, которые кажутся чужими.

Это не безумие — это мозг возвращает сохранённый фрагмент,

чтобы наконец интегрировать его.

Эмоции как клей воспоминаний

Интересно, что без эмоций воспоминания не могут соединиться.

А при травме эмоции блокируются,

поэтому события сохраняются как разрозненные куски без чувств.

Когда человек позже начинает ощущать то,

что не чувствовал «тогда», — память начинает собираться.

Это болезненно, но именно так происходит исцеление.

Когда блокировка памяти становится хронической

Если человек долго живёт в опасности —

насилие, война, эмоциональное давление,

— мозг привыкает «не записывать» всё, что связано с болью.

Тогда блокировка памяти становится привычным режимом.

И человек начинает:

— плохо помнить своё прошлое,

— не ощущать связь между событиями,

— терять чувство личной истории.

Он живёт «здесь и сейчас», но без внутреннего контекста.

Это ощущается как внутренняя пустота или «отсутствие себя».

Почему это особенно тяжело

Память — это не просто функция мозга.

Она — основа идентичности.

Когда блокируются куски воспоминаний,

человек теряет ощущение «я цельный».

Он не может понять, почему реагирует именно так,

откуда приходят эмоции, страхи, убеждения.

Без памяти нельзя почувствовать смысл,

а без смысла трудно почувствовать жизнь.

Важно: не заставляй себя вспоминать

Многие, узнав о травматической амнезии, пытаются «вспомнить всё любой ценой».

Это опасно.

Память возвращается тогда,

когда психика готова её принять.

Если форсировать — можно вновь травмировать себя.

Восстановление памяти должно происходить не из любопытства,

а из внутренней безопасности.

Как безопасно помочь памяти «проснуться»

— Создай опору в настоящем.

— Без чувства безопасности прошлое возвращать нельзя.

— Сначала укрепи настоящее: тело, сон, отношения, границы.

— Поддерживай тело.

— Тело хранит память.

— Через движение, дыхание и ощущение опоры

— мозг получает сигнал: «Я в безопасности.»

— Записывай фрагменты.

— Если появляются образы, сны, чувства — записывай.

— Не оценивай их, не анализируй, просто фиксируй.

— Не спеши соединять.

— Иногда фрагменты приходят кусками.

— Со временем они соберутся в целое — без насилия.

Практическое упражнение: «Я помню, что не помню»

Возьми лист бумаги и напиши фразу:

«Я не помню, но во мне живёт что-то, что помнит.»

Прочитай её вслух.

Почувствуй, как она звучит.

Позволь телу откликнуться — не головой, а ощущением.

Эта простая фраза помогает признать:

память не исчезла, она просто ждёт,

когда появится пространство для возвращения.

Парадокс памяти

Чем сильнее травма, тем глубже блокировка —

и тем больше энергии уходит на её удержание.

Пока воспоминание закрыто,

часть психической энергии постоянно направлена на «не помнить».

Поэтому люди с травматической амнезией часто чувствуют хроническую усталость,

туман в голове, эмоциональное истощение.

Когда память начинает мягко возвращаться,

энергия постепенно высвобождается.

И человек начинает чувствовать живость.

Блокировка памяти — не враг, а страж

Память блокируется не чтобы наказать,

а чтобы защитить.

Это не отказ от реальности.

Это забота о тебе, выраженная через забвение.

Когда внутри станет достаточно безопасно,

память откроет двери сама.

И ты сможешь встретиться с прошлым —

не разрушаясь, а исцеляясь.

Слова поддержки

Если ты ничего не помнишь — это не значит, что ты «сломанный».

Это значит, что твоя психика когда-то спасла тебя,

закрыв дверь туда, где было слишком больно.

Теперь твоя задача — не ломиться в эти двери,

а создать вокруг них атмосферу доверия и покоя.

Когда внутри станет спокойно,

воспоминания сами постучат — мягко, как гости,

а не как кошмары.

Память блокируется не из страха, а из любви.

Любви к тебе, к твоей жизни,

к тому, кто однажды всё-таки сможет вспомнить

— и не разрушиться, а понять.

Глава 9. Виды диссоциативной амнезии

«Иногда психика защищает нас не забвением, а спасением.

Мы не теряем память — мы временно её прячем.»

1. Общие сведения

Диссоциативная амнезия — это расстройство памяти, при котором человек теряет способность вспоминать значимые личные события, обычно травматического или стрессового характера.

Эта потеря не связана с органическим поражением мозга, интоксикацией или физиологическим заболеванием — она имеет психогенную природу.

Иными словами, психика «отключает» болезненные воспоминания, чтобы защитить личность от разрушительного переживания.

Такое забывание можно рассматривать как механизм психологической защиты, хотя в ряде случаев оно само становится источником страданий и нарушений целостности личности.

2. Классификация

В клинической психологии и психиатрии выделяют несколько основных типов диссоциативной амнезии, различающихся по объёму утраченных воспоминаний и по их структуре:

— Локализованная амнезия

— Селективная (или частичная) амнезия

— Общая амнезия

— Систематизированная амнезия

— Континуальная амнезия

— Диссоциативная фуга — особая форма, часто рассматриваемая отдельно.

Рассмотрим их подробно.

3. Локализованная амнезия

Это наиболее частый вид диссоциативного забывания.

Человек теряет память на определённый ограниченный период времени, обычно связанный с тяжёлым стрессом или травмой.

Пример:

После участия в катастрофе, насилии или военных действиях человек не помнит несколько часов, дней или недель, непосредственно следующих за событием.

Особенности:

— Начало внезапное;

— Другие воспоминания (до и после события) сохраняются;

— Человек может осознавать, что «что-то произошло», но не способен вспомнить подробности.

Функция:

Защитная. Личность изолирует воспоминание, чтобы избежать повторного эмоционального шока.

4. Селективная (частичная) амнезия

В этом случае память утрачивается на отдельные элементы травматического события, тогда как остальная информация сохраняется.

Пример:

Жертва насилия может помнить место и людей, но не само действие;

военнослужащий помнит начало боя, но не момент гибели товарищей.

Особенности:

— Часто сопровождается чувством внутренней «пустоты» или странного пробела в памяти;

— Иногда замещается ложными воспоминаниями (конфабуляциями), как попыткой психики восстановить целостность нарратива.

5. Общая амнезия

Редкий, но наиболее тяжёлый вариант.

Забывается вся личная биография — человек теряет сведения о себе, родных, профессии, прошлом.

Пример:

Индивид внезапно оказывается в состоянии, когда не знает, кто он, где живёт, кем работает. При этом базовые навыки и язык сохраняются.

Особенности:

— Может длиться от часов до недель;

— Иногда сопровождается странствованием (фугой);

— Постепенно память возвращается, часто спонтанно или под влиянием терапевтического контакта.

6. Систематизированная амнезия

Этот тип характеризуется утратой памяти по тематическому принципу.

Человек забывает все события, относящиеся к определённой категории или личности.

Примеры:

— Женщина не помнит ничего, связанного с умершим ребёнком;

— Мужчина теряет все воспоминания, касающиеся периода военной службы.

Особенности:

— Сохраняются другие аспекты биографии;

— Утрата избирательна и имеет эмоционально-символический характер;

— Часто связана с вытеснением чувства вины, стыда или потери.

7. Континуальная амнезия

В этом случае человек не способен запоминать текущие события, то есть новая информация не сохраняется.

Он помнит прошлое, но не может удержать происходящее в настоящем.

Пример:

Пациент помнит своё детство и молодость, но не помнит, что делал час назад.

Особенности:

— Напоминает органические нарушения памяти, но не имеет неврологической основы;

— Часто встречается при сильнейших эмоциональных потрясениях;

— Может сочетаться с дереализацией и деперсонализацией.

8. Диссоциативная фуга (как особый вариант)

Хотя формально это отдельное расстройство, диссоциативная фуга включает амнестический компонент.

Суть:

Человек внезапно покидает привычное место, уезжает, меняет имя, профессию, создаёт новую биографию — и не помнит прошлую жизнь.

Функция:

Психика как будто «обнуляется», чтобы избежать невыносимого внутреннего конфликта.

После выхода из состояния:

— Память о прошлой жизни возвращается;

— Период «новой личности» обычно забывается.

9. Временная динамика и возвращение памяти

В большинстве случаев диссоциативная амнезия временная.

Память может вернуться внезапно — под влиянием запаха, музыки, сна, беседы или терапевтической работы.

Возврат воспоминаний часто сопровождается всплеском эмоций, плачем, телесной реакцией.

Память не исчезает — она «запечатана» в глубинных слоях сознания, ожидая момента, когда человек будет готов встретиться с ней без разрушения.

10. Терапевтическое значение

Понимание типа амнезии помогает психотерапевту выбрать тактику работы:

— При локализованной и селективной — важно мягко вернуть связь с травмой без насилия над сознанием;

— При общей — первоочередна поддержка ориентации и безопасности;

— При систематизированной — работа с символическим значением «запрещённой темы»;

— При континуальной — акцент на стабилизации и снижении уровня стресса;

— При фуге — создание доверия и постепенное восстановление идентичности.

11. Заключение

Диссоциативная амнезия — не просто потеря памяти, а глубокий акт самосохранения психики.

Каждый её вид отражает способ, которым человек бессознательно стремится выжить, сохранив внутреннее равновесие.

И в этом проявляется удивительная мудрость человеческого сознания:

когда боль становится невыносимой, память уходит, чтобы дать шанс душе остаться целой.

Глава 10. Временные и постоянные провалы: как их отличить

«Мы не теряем память — мы теряем связь.

И пока эта связь не восстановлена, мы называем это забвением.»

1. Что такое «провал» памяти

Провал памяти — это участок жизненного опыта, который как будто исчез из сознания.

Человек знает, что что-то происходило, но не может вспомнить деталей.

Иногда этот пробел ощущается отчётливо («не помню кусок разговора, вечера, недели»), а иногда только интуитивно — как странная пустота между событиями.

Но не все такие провалы одинаковы.

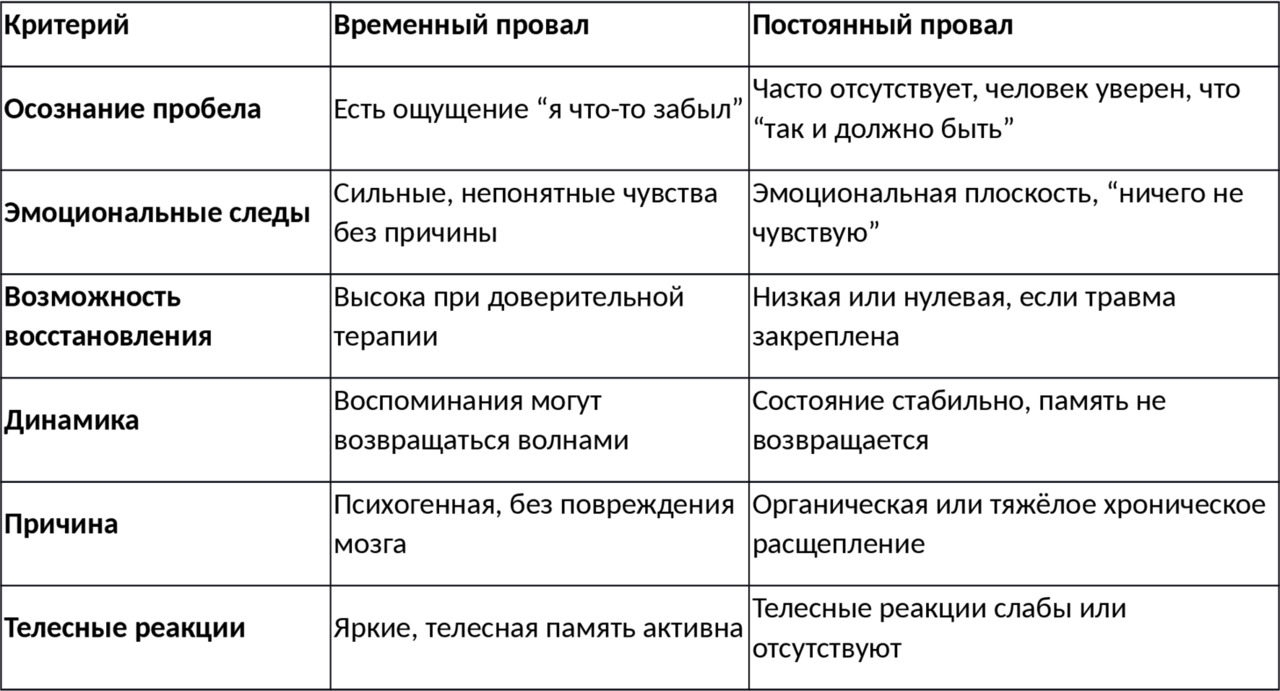

Психологи выделяют временные и постоянные амнестические состояния.

Понимание разницы между ними позволяет не только диагностировать глубину травмы, но и спрогнозировать возможность восстановления памяти.

2. Временные провалы: память как защитный занавес

Временные провалы — это случаи, когда воспоминания не исчезают безвозвратно, а временно блокируются.

Информация остаётся в психике, но недоступна сознанию.

Такой «блок» может возникнуть:

— после острого стресса или травмы;

— при сильной усталости, алкогольном или эмоциональном шоке;

— при глубокой тревоге или депрессии;

— в результате диссоциативных процессов.

Ключевая особенность: воспоминания могут восстанавливаться — спонтанно или под влиянием терапии, сновидений, гипноза, телесной работы, запаха, музыки и др.

Психика здесь действует как мудрый хранитель: она «ставит замок», пока человек не готов смотреть на боль.

3. Признаки временных провалов

— Чувство, что «что-то было»

— — человек осознаёт пробел, чувствует внутреннюю «дырку» в памяти.

— Например: «Я помню, что шёл домой, а потом уже очнулся в квартире».

— Фрагментарные воспоминания

— — отдельные картинки, звуки, ощущения, но без логической связи.

— Эмоциональные следы

— — чувство тревоги, вины, страха, которое не имеет очевидной причины.

— Телесные отклики

— — тело реагирует на определённые слова, места или людей (дрожь, сжатие, одышка), хотя человек «не помнит» почему.

— Постепенное возвращение памяти

— — воспоминания могут всплывать волнами: сначала ощущения, потом образы, потом смысл.

— Отсутствие органической причины

— — медицинские обследования мозга не выявляют патологий.

4. Постоянные провалы: когда память действительно утрачена

Постоянная амнезия — это состояние, при котором воспоминания разрушены или недостижимы даже при глубинной терапии.

Такое бывает редко, но возможно.

Причины могут быть двух типов:

а) Органические (неврологические)

— травмы мозга, инсульты, энцефалиты, нейродегенеративные болезни.

Тогда повреждается сама структура, где хранится память.

б) Психологические (тяжёлые диссоциации)

— при глубокой и длительной травматизации личность может настолько изолировать часть опыта, что между «я» и этим фрагментом образуется непреодолимая стена.

Иногда это сопровождается формированием множественных субличностей (диссоциативное расстройство идентичности).

В таких случаях воспоминания как бы существуют внутри другой части личности, но не доступны текущему «я».

5. Как отличить временный провал от постоянного

6. Важный парадокс: память не исчезает

Современные исследования нейропсихологии показывают: память не стирается бесследно.

Даже если человек «не помнит», след информации часто сохраняется на бессознательном уровне — в нейронных паттернах, телесных реакциях, подсознательных ассоциациях.

Поэтому можно сказать, что даже постоянные провалы — не уничтожение, а глубокое разделение.

Часть личности просто не имеет к ним доступа.

«Память — это не архив, это живая ткань.

Если нить порвана, она может быть сплетена заново — но уже в другом месте, другой рукой.»

7. Почему психика выбирает забыть

Когда боль превышает возможности психики, включается механизм диссоциации — разделение.

Сознание как бы говорит:

«Я не могу сейчас это пережить, поэтому пусть это живёт отдельно.»

Так появляются временные и иногда — постоянные амнестические барьеры.

Они защищают личность от дезинтеграции.

Проблема возникает, когда человек застревает в этом забывании и не может восстановить внутреннюю целостность.

8. Возвращение памяти: осторожность и доверие

Работа с провалами требует особой деликатности.

Главная ошибка — пытаться «вспомнить» насильно.

Память возвращается не под давлением, а в момент внутренней готовности.

Основные условия:

— безопасность (в теле, в окружении, в отношениях);

— поддержка терапевта или наставника;

— ресурс (возможность выдерживать эмоции);

— доверие к процессу.

Иногда воспоминание не нужно «вытаскивать» — важно просто исцелить чувство, которое за ним стоит.

Когда боль проживается, память часто возвращается сама — как естественное следствие.

9. Как помочь себе

— Принять факт пробела

— — не обвинять себя, не паниковать, а признать: «Сейчас я чего-то не помню — и это нормально.»

— Укреплять контакт с телом

— — телесная осознанность часто первой возвращает утерянную связь.

— Наблюдать эмоции без анализа

— — чувства подскажут, где скрыта память.

— Записывать фрагменты и сны

— — бессознательное может передавать «кусочки» воспоминаний в символической форме.

— Не спешить

— — память — живая энергия, а не файл в компьютере. Ей нужно время.

10. Когда забывание — исцеление

Не каждый провал нужно восполнять.

Иногда забывание — это форма милосердия.

Если человек уже прожил, осознал и вырос, воспоминание может не вернуться вовсе — потому что оно выполнило свою задачу.

«Есть вещи, которые лучше помнить сердцем, а не глазами.»

11. Заключение

Различие между временными и постоянными провалами — не просто медицинский факт, а отражение глубины внутреннего пути.

Временное забывание — это дверь, которую можно открыть, когда будешь готов.

Постоянное — это стена, которую можно осветить изнутри, даже если не разрушить.

И в обоих случаях смысл остаётся один:

человеческая психика невероятно мудра.

Она не стирает — она защищает.

И когда приходит время, она возвращает всё, что действительно нужно для целостности.

Глава 11. Амнезия и посттравматическое стрессовое расстройство

«Память — это не просто хроника событий.

Это живое дыхание души.

И когда дыхание замирает от боли, память прячется, чтобы жизнь могла продолжаться.»

1. Связь между травмой и амнезией

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это комплекс психических, эмоциональных и телесных реакций, возникающих после переживания экстремального, угрожающего жизни или глубоко шокирующего события.

Одним из его ключевых симптомов может быть диссоциативная амнезия — частичная или полная потеря воспоминаний о травматическом эпизоде.

Психика в такие моменты действует как аварийная система безопасности:

чтобы выжить, она отделяет сознание от невыносимого опыта.

Этот механизм — диссоциация — помогает сохранить внутреннюю целостность, но позже мешает восстановлению личности и интеграции пережитого.

2. Почему память «выключается»

Во время травматического события активируются древнейшие структуры мозга — миндалина, гипоталамус, стволовые центры.

Организм переходит в режим «бей — беги — замри».

В этот момент гиппокамп, отвечающий за формирование долговременной памяти, как бы отключается — чтобы не записывать непереносимое.

Событие происходит, но не кодируется в памяти привычным образом.

Результат:

человек может помнить обрывки, фрагменты, образы, но не иметь целостной картины.

Память становится разорванной, «взрывной», телесной.

«Травматическое воспоминание не рассказывается — оно переживается заново.»

3. Типы амнезии при ПТСР

При посттравматическом расстройстве амнезия может проявляться в нескольких формах:

— Локализованная амнезия — человек не помнит само событие или его часть (например, момент насилия или катастрофы).

— Селективная амнезия — сохраняются отдельные элементы, но главная линия стерта.

— Систематизированная амнезия — забываются все события, связанные с травматической темой (например, определённые люди, места, запахи).

— Фрагментарная память — воспоминания всплывают как вспышки, сны, образы, звуки, телесные ощущения.

Часто эти формы сочетаются, чередуясь с навязчивыми флешбэками, когда забытое внезапно возвращается — в виде коротких, пугающих эпизодов.

4. Амнезия как защита

Чтобы понять феномен амнезии при ПТСР, нужно отбросить представление о «поломке».

Это не сбой, а форма выживания.

Когда боль или страх становятся слишком велики, психика «разделяет» опыт на части:

— одна часть живёт и функционирует дальше,

— другая хранит травму в изоляции.

Так создаётся внутренний раскол, но он служит временной защитой, чтобы личность могла продолжать жить.

«Иногда мы не помним, потому что это единственный способ остаться живыми.»

5. Парадокс травматической памяти

Травматическая память — особенная.

Она не хранится как обычное воспоминание (с датой, местом, последовательностью), а как сырой чувственный след.

Это — не история, а «ощущение, что это всё ещё происходит».

Отсюда возникают:

— внезапные флешбэки,

— ночные кошмары,

— реакции тела без видимой причины,

— избегание всего, что напоминает травму.

Человек не вспоминает — он переживает снова, будто попадает в застывшее время.

6. Нейробиологическая основа

Во время травмы активируются разные отделы мозга:

— Амигдала (миндалина) фиксирует эмоцию страха.

— Гиппокамп отвечает за пространственно-временную контекстуализацию, но при травме его работа подавляется.

— Префронтальная кора (рациональное мышление) «отключается», уступая место инстинктам.

В итоге:

эмоция страха сохраняется, но контекст — нет.

Поэтому тело «помнит», но сознание — нет.

7. Когда память возвращается

Память может «проснуться» спустя месяцы или годы.

Это часто происходит, когда уровень безопасности повышается — когда человек обретает поддержку, любовь, стабильность.

Возвращение памяти сопровождается сильными эмоциями: слёзы, гнев, стыд, вина, телесная дрожь.

Это процесс интеграции — психика возвращает себе то, что когда-то была вынуждена отдать.

Иногда воспоминания возвращаются не буквально, а символически — через сны, образы, телесные боли, творческие импульсы.

Это всё формы языка бессознательного.

8. Терапевтический процесс

Работа с амнезией при ПТСР требует особой бережности.

Главная цель — не заставить вспомнить, а создать условия для безопасного вспоминания, если оно произойдёт.

Основные этапы терапии:

— Стабилизация

— формирование чувства безопасности,

— обучение саморегуляции,

— укрепление доверия и контакта с телом.

— Постепенная интеграция

— мягкое приближение к травматическому материалу,

— работа с фрагментами, символами, ощущениями.

— Интеграция памяти

— превращение «ощущения» в историю,

— восстановление связи между прошлым и настоящим.

— Реинтеграция личности

— осознание себя не как «жертвы», а как целого, выросшего из опыта.

«Мы не ищем воспоминания — мы ищем смысл.

Когда смысл найден, память возвращается сама.»

9. Разница между забыванием и исцелением

Забывание — это временная защита.

Исцеление — это осознанное возвращение связи с собой.

Иногда травма полностью не вспоминается — и это не провал терапии.

Главное, что возвращается — чувство живости, доверие к миру, способность чувствовать.

Тогда даже если события не восстановлены, внутренний мир становится цельным.

10. Когда амнезия — не враг

Часто клиенты стыдятся того, что «ничего не помнят»:

«Почему я не могу вспомнить? Может, я выдумал?»

Но забывание — это не ложь.

Это мудрость психики.

Она просто говорит: «Ты пока не готов видеть, но я сохраню это для тебя».

Иногда не нужно «вытаскивать» память.

Нужно научиться жить в мире с тем, что она хранит.

11. Исцеление памяти

В терапии восстановление памяти происходит не через насилие, а через расширение осознанности и телесного присутствия.

Когда человек учится быть в моменте, в теле, дышать, чувствовать — система постепенно сама «открывает архивы».

Работа с дыханием, телесно-ориентированные практики, EMDR, соматическая терапия, осознанные сновидения — всё это инструменты, помогающие памяти вернуться безопасно.

«Память — это не то, что мы вытаскиваем, а то, что всплывает, когда вода успокаивается.»

12. Заключение

Амнезия при ПТСР — не сбой, а следствие мудрого, но временного механизма выживания.

Она защищает, пока боль не станет переносимой.

А потом, когда приходит время, жизнь сама начинает возвращать кусочки того, что было утрачено.

И тогда человек впервые понимает:

он не потерял себя — он просто временно закрыл глаза.

«Когда боль исцеляется, память превращается в силу.

И тогда ты можешь смотреть на прошлое не с ужасом, а с благодарностью — за то, что ты выжил, чтобы стать собой.»

Глава 12. Мифы о диссоциативных расстройствах

«То, что мы называем безумием, часто оказывается высшей формой защиты.

Это не слабость, а способ выжить, когда мир перестал быть безопасным.»

1. Почему вокруг диссоциации столько мифов

Диссоциативные расстройства — одни из самых неправильно понятых явлений в психиатрии и психотерапии.

О них ходят легенды, пугающие истории, домыслы из фильмов и социальных сетей.

В массовом сознании человек с диссоциативным расстройством часто выглядит как «монстр с раздвоением личности» или «актёр, придумывающий себе роли».

Эта карикатурная версия сильно искажает реальность.

На самом деле — это глубоко человеческое, закономерное и даже мудрое явление.

Диссоциация — не сумасшествие, а форма адаптации психики, когда ей пришлось выживать в невозможных обстоятельствах.

2. Миф №1: «Диссоциативное расстройство личности — это редкость»

Это один из самых распространённых мифов.

Долгое время считалось, что диссоциативные расстройства (особенно ДРЛ — диссоциативное расстройство личности) встречаются крайне редко — «один случай на миллион».

Но современные исследования говорят об обратном:

по данным Международного общества по изучению травмы и диссоциации (ISSTD), признаки диссоциативных расстройств встречаются у 5–10% населения, а среди пациентов с ПТСР — у третьей части.

Большинство людей с такими проявлениями никогда не доходят до диагноза — потому что их состояния маскируются под тревожные, депрессивные, соматические или личностные расстройства.

Иначе говоря — это не редкость, а недоосознанность.

«Диссоциация — не болезнь единиц, а язык боли миллионов.»

3. Миф №2: «Диссоциация — это выдумка»

Ещё один миф, часто поддерживаемый скептиками и некоторыми профессионалами старой школы:

«Это всё фантазии. Люди просто придумывают себе личности, чтобы оправдать поведение.»