Бесплатный фрагмент - НЕДавняя быль

Петербург — Севастополь — Бизерта — Рига. 1917—1923

Горячо любимой матери посвящает эту книжку

Автор

ПРЕДИСЛОВИЕ

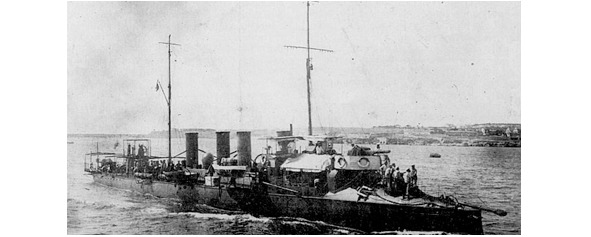

10 ноября (28 октября по старому стилю) 1920 года, после поражения Белой Армии на Перекопе, началась эвакуация Крыма, которой завершилось отступление Русской армии генерала Врангеля. В течение трех дней на 126 судов были погружены войска, семьи офицеров, часть гражданского населения крымских портов. Черноморский флот отступил в Константинополь, где был переименован в Русскую эскадру под командованием вице-адмирала Кедрова. Совет министров Франции 1 декабря 1920 года согласился направить Русскую эскадру в Бизерту. Русская эскадра, не принадлежавшая больше никакому государству и находящаяся под покровительством Франции, вышла в море под конвоем французских кораблей. Русские корабли шли с французскими флагами на грот-мачтах, а на корме развевались Андреевские флаги. Переход эскадры в Бизерту закончился только в феврале 1921 года. 30 октября 1924 года, после признания правительством Франции Советского Союза, Русская эскадра была официально расформирована. В конце декабря 1924 года в Бизерту прибыла советская техническая комиссия во главе с академиком Крыловым. Комиссия составила список судов, которые должны были быть переданы СССР. В Западной Европе поднялась волна протестов против выполнения франко-советской договоренности по части передачи эскадры, и Франция уклонилась от выполнения соглашения по флоту. Оставшиеся в порту Бизерты корабли были проданы на слом.... С кораблями в изгнание ушли 6388 беженцев, из них 700 офицеров, 2000 членов команды, 250 жен и детей моряков. В 1919–1923 годах мой отец, Николай Александрович Смирнов (1902 года рождения), служил радиотелеграфистом на эсминце Русской эскадры «Жаркий» под командованием старшего лейтенанта А.С. Манштейна.

В 1926 году он написал об этом времени, назвал свое произведение «Недавняя быль (Рассказы)», вклеил свои фотографии, дал к ним подписи и посвятил получившуюся рукописную книжку своей матери. Эта книжка хранится в нашей семье. Действие Рассказов начинается осенью 1918 года, когда Ника Смирнов отправился из голодного Петербурга в пока еще благополучный Севастополь к своему отцу. Далее — жизнь в Севастополе, смерть отца, Греция, возвращение в Севастополь, школа радиотелеграфистов, назначение на один из лучших миноносцев Императорского Черноморского флота «Жаркий», исход из Крыма, стоянка в Константинополе, переход в Бизерту, жизнь русских моряков в Тунисе, чудесное возвращение к матери, оказавшейся в Риге, Латвия. Публикуемые здесь Рассказы — документальная проза, только немногие эпизоды придуманы. Их все перечислил отец в коротком послесловии, написанном уже в 1993 г. в Юрмале (Латвия). Эти комментарии приведены в конце соответствующих рассказов. Поскольку Рассказы, безусловно, представляют интерес как документальное свидетельство малоизвестных страниц истории нашей страны, наша семья решила их опубликовать. Я благодарю своих родных и особенно сестру Татьяну Смирнову, ее дочь Наталию Малашенко и супруга Алексея Попова за помощь в подготовке рукописи к печати, а также уточнения и советы по поводу написанной мною и излагаемой ниже истории семьи Николая Александровича Смирнова — автора Рассказов.

Вернемся, однако, в Кронштадт 1902 года, в семью моего деда, инженера Александра Николаевича Смирнова. Александр Николаевич строил военные укрепления. Папа говорил, что табличка с его именем есть на одном из фортов Кронштадта. Когда маленькому Нике (моему отцу) было 8 месяцев, он заболел детским параличом (полиомиелитом). Юлиус Херман Мютель, отец Элионоры Юльевны Смирновой (урожденной Мютель), дед Н. А. Смирнова, мой прадед Петербург, Анненкирхе на ул. Кирочной, где служил Юлиус Мютель, мой прадед. В результате одна нога осталась парализованной. Рассказывали, что кто-то дал чудодейственную мазь, и ее не хватило на одну ногу. Полагаю, что это только легенда. Однако достоверно известно, что мальчика носили к Иоанну Кронштадтскому на излечение — не помогло. Несмотря на физический недостаток (у него был протез, и он всю жизнь ходил с палочкой, сильно хромая), отец был жизнерадостным, доброжелательным человеком с хорошим легким характером. Мы с сестрой Татьяной никогда не чувствовали, что отец — инвалид. Папа рассказывал, что его мать никогда не давала ему скидки на инвалидность, поручала, например, мыть пол. В семье были строгие порядки: за столом полагалось съедать все, что у тебя на тарелке, и вести себя благопристойно. В семье говорили по-русски, но была бонна немка, так что отец и его младшая сестра Ирина с детства знали этот язык как родной. Была и гувернантка француженка. Знание языков потом очень пригодилось отцу. Бабушка Нора Юльевна, выходя замуж, приняла православие (как тогда полагалось). По воскресеньям семья отправлялась в церковь, опять же, как полагалось, хотя особенно религиозными они не были. Отец рассказывал, что фанатически религиозной была сестра Норы Юльевны, тетя Инна. Нора Юльевна была веселой, жизнерадостной светской дамой, любила гостей, приемы, балы, красивые платья. Когда я ее впервые увидела, ей было уже за 80 (мы встретились в Ленинграде в 1964 г., она приехала из Финляндии вместе с дочкой, у которой жила). Это была элегантная пожилая дама с красивой, уложенной локонами седой прической. Она внимательно осмотрела, как я одета (все было сшито моей мамой), и одобрила. Как рассказывала тетя Ирочка (сестра отца), она поняла, что дело с мамой плохо, когда та перестала интересоваться туалетами. Нора Юльевна жила в последние годы с дочерью Ириной в Хельсинки, там и похоронена. Красивое кладбище с липами, все дорожки и цветники могил засыпаны гранитной крошкой, у гранитного памятника с надписью посажен красный цветок.

Но вернемся в Россию начала прошлого века. Дед мой, Александр Николаевич Смирнов, будучи военным инженером, по приказам начальства вынужден был часто менять место работы и жительства. Какое-то время он работал в Финляндии, строил форт Ино. Стройку принимал сам Государь Император Николай II, и мой дед, показывая царю укрепления, иногда вынужден был идти задом наперед, так как не должен был поворачиваться спиной к государю. Об этом мне рассказывал отец, который вместе со своей матерью присутствовал на церемонии. Долгое время семья жила в Ковно (Каунас), там Ника пошел в гимназию. Учили древнегреческий, латынь. Отец всю жизнь помнил и декламировал стихи из Илиады и Одиссеи Гомера. Особенно любил читать наизусть речь Цицерона, и мы с сестрой слушали, затаив дыхание и не понимая ни слова, но наслаждаясь музыкой незнакомого языка.

За время обучения отец сменил много школ. Говорил, что хуже всего дисциплина была в петербургской школе. Рассказывал, что мать при каждом переезде быстро обустраивала новое жилье и создавала элегантный интерьер. В одной из комнат прекрасно выглядела случайная мебель, но выкрашенная в белый (слоновой кости) цвет. Эту идею позже взяла на вооружение моя мама, а потом и я. Сохранилась старая фотография званого приема в доме деда в Ковно: офицеры в форме и с усами, дамы в вечерних туалетах — все сидят за длинным накрытым столом. Однако постоянные переезды и провинциальная жизнь, видимо, надоели бабушке Норе Юльевне. Так или иначе, она покинула деда и вышла замуж за петербургского адвоката поляка Иосифа Людвиговича Балинского, забрав детей с собой.

В Петербурге на Каменноостровском 26 у них была квартира в самом шикарном по тем временам доме («дом Бенуа»). Это был большой дом с 14 подъездами. Там был даже центральный пылесос, его включал швейцар по просьбе жильцов. После революции в «доме Бенуа» жили С. М. Киров, композитор Д. Д. Шостакович, нейрофизиолог академик Н. П. Бехтерева, физик Н. А. Толстой и многие другие партийные деятели, ученые, люди искусства. Дед продолжал службу и вскоре был переведен в Севастополь — там тоже есть форт его постройки. Дед во второй раз женился — на Таисе Михайловне Андреевой, у них родился сын Анатолий. Семья жила в интересном двухэтажном доме: он стоял на склоне холма, и с улицы в него попадали по мостику сразу на второй этаж. Этот дом, один из немногих, уцелел в войну, я его нашла по рассказам отца и сфотографировала, когда побывала в Севастополе в начале 1970-х. Ника (мой отец) тосковал без своего отца, и мать не раз его отпускала погостить у отца в Севастополе.

В 1918 году в Петербурге начался голод, и мать отправила 15-летнего Нику к отцу, через воюющую Россию и Украину, в Севастополь, где тогда было еще спокойно. Тут начинается действие Рассказов моего отца. В Харькове Нику сняли с поезда с температурой за 40°, там свирепствовала испанка — грипп, скосивший тогда миллионы людей. Ника выжил и добрался до Севастополя. Сначала мирная жизнь в семье отца, школа. Потом приход то ли «красных», то ли «зеленых», арест отца. Ника разузнал, где держат его отца, пытался говорить с тюремщиками — его прогнали. Александра Николаевича расстреляли на Инкермане. На похоронах было очень много народу, подчиненные его любили. Ника поклялся отомстить за отца. Мачеху, беременную вторым ребенком, полуторагодовалого Толю и Нику посадили на греческий военный корабль, из чего Ника позже заключил, что, возможно, его отец играл какую-то важную роль в Белом движении. В Пирее Ника расстался с мачехой, которая направилась в Париж. Через много-много лет (но папа был еще жив, овдовев, жил вместе с нами в Троицке), попав в Париж по работе, я пыталась найти следы Таисы Андреевой или Анатолия Смирнова, младшего брата отца, посетив русское кладбище, дав объявление в газету «Русская мысль» и отправив много писем парижским Смирновым (по адресной книге). Безуспешно. Так мой отец, шестнадцатилетний юноша-инвалид, оказался один в чужой стране. Его отец убит, мать неизвестно где, на его Родине бушует гражданская война. Когда в Пирей прибыл эмиссар Белой армии, Ника отправился с ним обратно в Севастополь и поступил в школу радиотелеграфистов морского флота (будучи уже старым человеком, отец с тех еще пор хорошо помнил морзянку).Окончив школу, он получил направление на эсминец «Жаркий». «Жаркий» под командованием Александра Манштейна участвовал в боях в Крыму. Перед исходом Белой армии из Крыма «Жаркий» оказался в порту Севастополя на ремонте машин. Его взял на буксир большой транспортный корабль «Кронштадт», наполненный беженцами. Разыгрался шторм, буксирный трос лопнул. А когда это произошло во второй раз, транспорт готов был бросить «Жаркий», опасаясь нехватки угля. Капитан «Жаркого» пригрозил открыть огонь по «Кронштадту», если их не подберут. «Жаркий» удалось взять на буксир, его команда перешла на «Кронштадт». В Константинополе команде «Жаркого» удалось починить машины, и далее в Бизерту эсминец пошел своим ходом. В повествовании отца о переходе «Жаркого» в Бизерту есть никому не известные подробности (например, про заход на Мальту). Рассказы иллюстрированы собственными фотографиями отца. Удивительно, что он фотографировал в таких условиях, с большой вероятностью погибнуть в любой день.

В Бизерте русский флот был под покровительством Франции до тех пор, пока та не признала Советскую Россию. Сохранялась флотская дисциплина, проходили учения, гонки под парусом на шлюпках. Семья Манштейна, капитана «Жаркого», также прибыла в Бизерту. Его дочь Анастасия (тогда ей было 8 лет, отец ее помнил) осталась там на всю жизнь, преподавала математику, воспитала видных представителей тунисской интеллигенции. Она не приняла никакого гражданства, кроме российского, и бережно хранила традиции русской культуры и православия.

Российский журналист Николай Сологубовский, много лет проживший в Тунисе, создал рунет-книгу «АНАСТАСИЯ. СУДЬБА И ПАМЯТЬ», а также снял фильм «Анастасия», в нем Анастасия Александровна Манштейн-Ширинская рассказывает о своей жизни. Есть и написанная ею книга. Русские моряки построили православную церковь Александра Невского. в Бизерте, теперь там служит русский священник о. Димитрий Нецветаев. В 2013 году моя дочь, Елена Боголюбова, профессиональный иконописец, написала в дар бизертскому храму икону Николая Угодника. Ее отвез туда мой муж Алексей Попов, когда ездил в Тунис на научную конференцию (он воспользовался этим случаем и взял с собой нашего внука Лёню Боголюбова, чтобы дать тому возможность поклониться памяти русских моряков).

Еще до окончания опеки Франции над русским флотом отец стал искать свою мать, давая объявления во французские газеты. Успеха не было. Но однажды он увидел объявление русского генерала, искавшего своего сына. Отец узнал в штабе эскадры, что этого юноши в Бизерте нет, и написал генералу, изложив и свою проблему. Через некоторое время пришло письмо из Риги от матери (она бежала туда из Петербурга) и деньги на дорогу. На французском судне отец плыл в Марсель. В Средиземном море попали в шторм, чуть не погибли. Через Францию и Германию с нансеновским паспортом, не без приключений, отец добрался до Риги, где и встретился с матерью. На этом кончается действие в Рассказах отца, предлагаемых вашему вниманию. Впереди была долгая, трудная, но счастливая жизнь. Это уже сюжет для другой книги. Очень коротко — что было дальше. В 1923 г. отец получил аттестат, окончив среднюю школу в Риге (реальное училище Ландау). Поехал учиться в Чехословакию, где поступил в Политехническую Школу в Брно. В Брно в 1926 году он написал «Недавнюю быль (Рассказы)». В 1933 году отец закончил Политехнику и получил два диплома о высшем образовании: как инженер по текстильным машинам и по транспорту. Вернулся в Ригу и стал безработным. Позже с большим трудом нашел работу в частной автобусной компании. В 1937 году женился на моей маме, Елене Петровне Рыбаковой. У них родились две дочери — Марина (в 1941 г.) и Татьяна (в 1945 г.). В войну в оккупированной немцами Риге отец был в партизанской организации «Буревестник», тайно слушал сводки Совинформбюро и передавал товарищам, которые печатали листовки. После освобождения Риги был назначен главным инженером рижского трамвая (позже — Трамвайно-Троллейбусный Трест, ТТТ, прославившийся своей женской баскетбольной командой) и оставался в этой должности до выхода на пенсию. Был, возможно, единственным беспартийным главным инженером в Риге. После выхода на пенсию работал в транспортном отделе рижского Исполкома. С севастопольских времен сохранил любовь к морю, был членом яхт-клуба «Даугава», ходил на парусных яхтах, а позже построил моторную лодку «Пингвин» с каютой, ставшую плавучей дачей для его дочерей и внучек. Овдовев, переехал жить к старшей дочери в г. Троицк Московской области. Николай Александрович умер от сердечного приступа 1 февраля 1998 г. в возрасте 95 лет. До последнего дня сохранял бодрость, ясную память, трезвый ум и радость жизни. Наша семья благодарна Н. А. Сологубовскому, немало сделавшему для увековечения памяти моряков Российского Черноморского флота, покинувших Россию в 1920 году, и о. Димитрию Нецветаеву за гостеприимство и содействие в передаче иконы Cв. Николая Чудотворца храму Св. Александра Невского в Бизерте.

Марина Николаевна Попова (Смирнова), дочь Николая Александровича Смирнова, радиотелеграфиста эсминца «Жаркий» Российского Императорского Черноморского флота

Август 2017 - август 2019

Путь из «рая»

Тихая, заснувшая в вековом сне, Россия вдруг всколыхнулась и встала на дыбы. Никакие силы не смогли удержать разбега революции, и через обломки старого режима, устранив, как соломинку, правительство главноуговаривающего Керенского, Россия прикатилась к большевизму, к позору Брестского мира, к классовой войне, т.е. попросту к беспощадному уничтожению честных людей. И вот — начался исход из России… Кто только мог, захватив с собою жалкие остатки имущества, потянулся прочь из советского «рая», надеясь проникнуть через кольцо красногвардейских застав и выбраться на волю, где нет убийств и грабежей, нет красных тряпок и не воюют, бия в грудь, ораторы на митингах.

Этот поток захватил и нашу семью, заставив покинуть прекрасную, с любовью обставленную квартиру на Каменноостровском и раскидал по всем частям когда-то великого Государства Российского.

И вот теперь, осенью 1918 г., я, провожаемый моим дядей, известным петербургским адвокатом, приехал в Курск, дабы сделать попытку пробраться на Украину, к отцу, занимавшему в Севастополе видный пост.

Как досадно сидеть в Курске, ожидая нужные для проезда разрешения, прислушиваясь к звукам «Интернационала» и ружейной перестрелки, когда, всего несколько верст южнее, царит порядок и спокойствие, как ни странно, восстановленный там врагами России; под «гнетом» немцев благоденствует Украина, привлекая тысячи «счастливых» граждан «самого свободного в мире» государства.

И в этом-то «свободном» государстве бюрократическая машина не стала работать скорей, чем в доброе старое время, наоборот, чтобы поддержать ее ход, необходимо частенько «подмазывать»; только изведя на смазку порядочную сумму можно надеяться получить нужную бумажку. Так было и с нами. С утра до вечера, высунув язык, бегаем по комиссариатам, изучая модную технику дачи взяток, в погоне за желанным пропуском.

В это страдное время нас приютила одна знакомая, снимающая на окраине города небольшой домик. Казалось бы, что у бедной вдовы мы можем чувствовать себя застрахованными от чекистских обысков, но не тут-то было. На второй же день, когда мы обедали, небольшие сени наполнились людьми в кожаных куртках и серых шинелях. Сдвинутые на бок смятые фуражки, пулеметные ленты на груди, устрашающие маузеры на поясе не предвещали ничего хорошего. Чекисты устроили облаву на контрреволюционеров и спекулянтов, давая этот титул всякому человеку, занимающемуся торговлей для поддержания своего существования.

По странной игре судьбы нас, не имеющих нужных документов, не тронули, попался же сосед, заподозренный в сношениях с курским Предводителем дворянства Офросимовым, впоследствии расстрелянным.

Велика была радость, когда наконец мы располагали предметом долгих трудов и мечтаний — пропуском. В тот же день решили отправиться возможно скорее на вокзал, каждый день, проведенный в Совдепии, тяжелым камнем ложился на душу. Вполне спокойными мы почувствовали себя только в теплушке тронувшегося поезда. Райской музыкой кажется постукивание вагонных колес, каждый оборот приближает к цели. Железнодорожные порядки в советской России общеизвестны, несколько десятков верст до границы придется ехать всю ночь. На каждом полустанке поезд стоит долгое время, тогда в теплушках делается душно, ясная же осенняя ночь манит выйти прогуляться. И когда мы шли по перрону, любуясь мерцанием звезд и прислушиваясь к стрекотанию кузнечиков в высокой траве, чей-то грубый голос вывел нас из мечтательного созерцания, мигом переселив в суровую действительность:

— А вы кто такие будете, товарищи? - Последовала неловкая попытка объясниться.

— Знаем мы вас, буржуев — ишь, пальто-то какое. Пойдем к комиссару! — Мигом нас окружил красногвардейский патруль и повел в местную Чеку, находящуюся в некотором отдалении от станции.

Не скажу, чтобы дорога к комиссару темной ночью, среди пустынного поля была приятной, особенное недоверие чувствовалось к конвойным — оборванным каторжанам с красной звездой на лбу, вразумительно постукивающим ружейными затворами. Много убийств произошло в подобной обстановке — пальто могло их соблазнить. Но вот наконец нас подвели к маленькой избушке со слабо освещенными окнами. Комиссар, как и следовало ожидать, оказался полуграмотным рабочим, на которого быстро и решительно повлияла речь знаменитого адвоката, умеющего черное представить белым. Мы, как оказалось, всю жизнь сочувствовали большевикам, глубоко оскорблены этим недоразумением и надеемся, что товарищ комиссар будет настолько умен, что сумеет отличить врагов республики от верных ее граждан. Поворочав своими тяжелыми мозгами, он, извинившись, отпустил на с миром. Но радость наша была кратковременной, подойдя к путям мы убедились, что поезд ушел. Итак, я застрял всего в нескольких верстах от пограничного пункта — Желобовки.

Тут, на маленьком полустанке, я попрощался с дядей, который уехал обратно в Петербург, порвалась последняя связь с семьей, вне которой мне пришлось пробыть свыше трех лет.

В первый раз в жизни я спал, не раздеваясь, на цементном полу вокзала, окруженный смердящими и храпящими фигурами красногвардейцев. Едва забрезжило утро, как я был на ногах и, имея 250 рублей в кармане, нанял вскладчину с группой беглецов телегу, на которой мы и двинулись по направлению к границе. После шести часов езды по выбоинам и ухабам мы чувствовали себя совсем разбитыми; к счастью, граница была близка. Проехав деревушку Желобовку, мы наткнулись на патруль, состоявший из матроса и нескольких красногвардейцев, но благодаря пролетарскому виду (я был в хаки) отделались благополучно.

Самое опасное впереди — это зона, называемая «нейтральной» очевидно потому, что здесь грабят как своих, так и чужих. Уже начало смеркаться, и наш возница не решился ехать ночью, он предложил переночевать у себя в деревне, которая как раз была вблизи.

Чистенькая белая хата с соломенной крышей, утопающая в цветах, около пасутся коровы, из загона слышно здоровое хрюканье. Какой патриархальный уклад жизни и уют! Накормили, напоили до отвала вкусным горячим деревенским хлебом с большими соломенными занозами. С какой страстью мы накинулись на него, пожирая так, что за ушами трещало. Большевики ведь не балуют своих подданных хлебом — это тоже «буржуазный предрассудок».

Потом улеглись спать на широких скамейках, опоясывающих горницу. Долго еще ворочались с боку на бок под аккомпанемент дружного рева полудюжины ребятишек нашего возницы.

Да, гостеприимство всегда выгодно отличает русского человека от его западных собратий, так гордящихся своей культурой и спокойно, без жалости глядящих на умирающих с голоду людей.

Чуть свет, следующим утром мы тронулись в путь и провели два жутких часа езды по густому лесу, ожидая ежеминутно нападения гайдамаков. Точно гора свалилась с плеч, когда мы увидали в отдалении серые каски немецких солдат. Отношение к нам врагов прямо поразительною Предупредительность, вежливость, полное внимание. Без замедления выдали разрешение для свободного проезда по оккупационной зоне.

Странным кажется порядок, какой сумели ввести немцы на Украине. Коренево, пограничное село блещет чистотой и аккуратностью. Кое-где на улицах видны низкие, точно квадратные фигуры часовых в стальных шлемах. Несокрушимой мощью веет от них, чувствуешь себя в безопасности. Первой моей прогулкой была прогулка на базар, второй — на вокзал. Оказалось, что поезда на Харьков ходят только два раза в неделю, но что сегодня пойдет на Ворожбу воинский поезд. Поговорив с комендантом поезда, молодым красивым майором, получил разрешение на проезд вместе с эшелоном немецких войск.

После привычного вида большевицких воинских поездов порядок, царствующий у немцев, поражал. У открытых дверей товарного вагона стоят часовые, в шлемах и с ручными гранатами наготове, так как повстанцы нередко нападают на поезда, устраивая крушения во славу Третьего Интернационала.

Пересев в Ворожбе на пассажирский поезд, ночью благополучно доехал до Харькова, остановившись в одной из привокзальных гостиниц.

На следующий день отправился осматривать город и на первой же улице разинул рот от удивления. Да, действительно, «ще не вмерла Украина», всюду слышна украинская мова, видны украинские надписи. Откуда появилась вдруг эта украинизация — диву даешься! Тот же самый человек, который недавно называл себя русским, теперь выцарапает вам за это глаза — помилуйте, он же украинец!

Вот на площади обучается рота гайдамаков. Русский офицер, русские солдаты одеты в какие-то опереточные запорожские костюмы. Звучит странная команда, только при повторении могу ее разобрать:

«Железяки до пузяки — геть!» Это значит — «На караул!». С непривычки смешно, на каждом шагу встречаются курьезы. Русская речь строго преследуется, все русское тщательно замазано. Точно краской можно стереть следы тысячелетнего русского господства!

Совсем как дети. А на каждом углу, точно добрая нянька, стоит серый немецкий солдат и зорко за всем наблюдает.

Только через неделю, выздоровев после модной тогда испанки, достал билет в скором поезде до Севастополя. И тут чувствуется рука немцев — вагоны чисты, введены плацкарты и поезда не опаздывают. Хорошо так путешествовать, в чистоте и порядке, после Совдепии с ее свинским «раем».

Поезд бежит уже по крутым горам Крымского побережья, минуя мосты и виадуки, то прижимаясь к груди утеса, то углубляясь в туннели. Около двенадцати часов дня, вынырнув из туннеля, с высоты скал увидел темно-голубой прекрасный Севастопольский рейд. Не видно на нем серых громад дредноутов, не пенят воду быстрые миноносцы — омертвел он. Колыбель Черноморского флота стала его могилой. Грустно и тоскливо смотреть на когда-то оживленную Южную бухту — как запустела она теперь, не слышно стука молотов, корабельных гудков.

Зато город не изменился совсем. Все такой же чистенький, уютный и веселый. Улицы полны народом, тоже праздничным, приодетым — отдыхают от ужасов большевизма. Недавно еще каждого прилично одетого человека обезумевшие матросы выводили в расход.

Приятно вновь видеть любимый город, бродить по обсаженным деревьями улицам, площадям, но есть и заботы. Надо разыскать отца, от которого больше года не было известий, с тех пор, как он уехал на турецкий фронт. Кто знает, в Севастополе ли он; быть может, революция не пощадила его, кадрового офицера.

С замирающим сердцем приближаюсь к маленькому домику, такому милому и знакомому. Вот и дверь с медной дощечкой: «Военный инженер, генерал-майор А. Н. Смирнов». Дергаю нерешительно за звонок. Дверь открывается и отец, видимо не узнав, спрашивает:

— Вам кого угодно?

— Папочка, здравствуй!

— Какой я вам папочка? — звучит раздраженный ответ, потом всматривается и заключает в объятия.

Так после четырехлетней разлуки произошло свидание с отцом.

Замечания к рассказу «путь из рая» (1993 г.):

В 1913 г. наша семья распалась, и мама увезла меня и мою сестру в Питер Там она вышла замуж за адвоката Иосифа Людвиговича Балинского. Я тосковал по отцу и дважды, в 1913 и 1914 г. меня сажали на скорый поезд в Севастополь, и я целый месяц жил с отцом.

До границы в 1919 г. меня провожал не дядя, а отчим.

Каковы были украинские команды — не знал, «Железяки до пузяки» — это из анекдотов.

Отец был не генерал-майором, а полковником — начальником инженеров Севастопольской крепости.

Отец в 1918 г. был женат, его жена — Таиса Михайловна, урожденная Андреева, мой сводный брат Толя — ему было меньше года.

По-видимому, мама как-то узнала, что папа находится в Севастополе, иначе не могу себе объяснить, как могли меня отправить в неизвестность.

Мое грехопадение

Бедный Ника! Давно ли, кажется, таким дурачком был в «науке страсти нежной», а теперь? Развращенный, испорченный в знойной Африке от француженок и арабок «тайнам любви» … Как произошла эта перемена? Кто свихнул Нику с пути истинного? Из неиспорченного чистого мальчика сделал enfant terrible?

Киса! И я благодарен ей за это. Это она открыла мне всю прелесть жизни. Милая Киса! Трудно же тебе было обработать меня.

Теперь я смеюсь над этим, но тогда… Сколько бессонных ночей провел я, мучимый угрызениями совести, как я жалел бедную Кису. Тогда я не подозревал, что не она моя, а я ее жертва. И все-таки воспоминание о Кисе будет одним из самых светлых в моей, пока еще коротенькой жизни.

Киса… Кто же эта Киса? Красивая двадцатичетырехлетняя брюнетка, дивная фигура, божественные ноги, обаятельное личико, обрамленное пышными космами иссиня-черных волос. Томные глаза, вечно окруженные синевой, алый маленький ротик — вся она дышит страстью.

Теперь только могу дать ей подобную характеристику, тогда же она была ангел, неземное чистое создание и я серьезно поссорился бы с человеком, не разделяющим моей уверенности в ее невинности. Она ведь была моей первой чистой любовью.

Как же я осмелился целовать и ласкать мою милую, славную Кису, упиваться ее ласками и телом? Как все это произошло?

Мне было шестнадцать лет, я только что приехал из Петербурга, из-под строгого маминого ока, в веселый, сияющий Севастополь и пользовался полной свободой. И впервые в жизни мне пришлось быть в обществе барышень.

Сами знаете или вспоминаете свои юношеские годы — сидеть рядом с прелестной девушкой, твоим идеалом, украдкой любоваться, мучительно краснеть и смущаться, если она это заметит. Милые, глупые годы…

Киса, мой ангел нежный, видимо заинтересовалась мною, маленьким наивным гимназистом, таким глупым и смешным. Сначала нежное пожатие рук, сидение часами у ног любимой, потом робкие поцелуи и угрызения совести — разве можно осквернить поцелуем такое святое и чистое создание, как Киса? И я считал себя преступником.

Так изо дня в день продолжалась моя обработка. И я стал мечтать обладать Кисой… Картины, одна соблазнительнее другой, носились в моем воспаленном мозгу. Но то были лишь мечты, об осуществлении их я не смел и думать.

Развязка приближалась быстрыми шагами — такое положение не может дольше продолжаться. Я потерял сон, аппетит, перестал учиться, в моих мыслях жила только Киса и она не могла не заметить этого. И вот настал день, когда неизбежное должно было случиться. Однажды вечером я пошел к Кисе…

Уютная комната, такую может создать только женщина. Красный полусвет. Беспорядок. На широкой оттоманке, окруженная подушками, полулежит, что-то читая, Киса. Ей так скучно. Она так рада, что Ника пришел. Она надеется, что Ника ее развлечет.

Робко сажусь у ее ног. «Ника, ты меня любишь?» — и ласково гладит мои волосы. Дрожь пронизывает меня. Горячо целую ее руки, ноги и тотчас же прошу прощения, подавленный моей виной — ведь она невинна. Но Киса не сердится, она наклоняется и целует меня в губы. «Подожди немножко» — шепчет тихо и уходит за ширмы. С горячей головой, точно в лихорадке, остаюсь сидеть на оттоманке, смутно слышен из-за ширм шорох белья. Неужели она отдастся мне? Нет, нет — какая вздорная мысль!

Неслышными, мягкими шагами подходит Киса. В пушистом халатике, она садится рядом со мной. «Расскажи что-нибудь, Ника» — просит она. Сама откидывается на подушки, глубоко дышит. «Киса… Киса…». Нет ответа. В беспокойстве нагибаюсь к ней.

«Киса, моя дорогая, любимая, отзовись же…» Страшная мысль проносится в мозгу — а вдруг она заболела, в обмороке. Дотрагиваюсь рукой — теплая. Но Киса шелохнулась — приподнявшись, она целует меня. Помутилось в глазах, кровь стучит в виски.

Долгое молчание. Вдруг Киса распахивает халатик, обнажая свое прекрасное, стройное тело. «Да ну же, дурачок, иди ко мне!». И в то же мгновение ее руки обвились вокруг моей шеи, и я забыл все на свете…

…

Несколько минут спустя я убит раскаянием, я плачу, целую Кисины руки. «Киса, простишь ли ты меня… Киса, я негодяй, я…». «Полно, мой миленький, маленький дурачок, не плачь, все уладится, поцелуй же меня».

И снова я упиваюсь ее телом, бесконечно целую всю, всю. В Кисиных объятиях и смерть сладка. Часы проносятся мгновениями, на востоке уже заалела заря. Привычка, выработавшаяся годами, ложиться в десять часов, обязательный восьмичасовой сон — все забыто, и я почти не спал ни в эту ночь, ни в следующую.

Я жил Кисой, ее дыханием, ее движением. Был ненасытен, как только может быть юнец, впервые познавший любовь… Неловкий, смешной.

Два дня я не показывался домой.

…

События идут своим чередом, Большевики взяли Севастополь, пришлось бежать, расстаться с Кисой. Знойная Греция не способствует усмирению темперамента, и я изменил ей… Мучимый совестью, но все-таки изменил.

Постепенно, шаг за шагом менялись мои воззрения, и я из мальчика превращаюсь в мужчину, но все же самым светлым воспоминанием была и останется Киса…

Милая, славная Киса.

Замечания к рассказу «Мое грехопадение» (1993 г.):

Моя «развращенность» — сильное преувеличение. В Тунисе у меня были близкие отношения с одной француженкой.

«Киса» была старшей сестрой моей мачехи и к ней на ночь меня послал папа. Дело в том, что в Севастополе английские корабли начали бить из тяжелых орудий по какой-то красной воинской части и сестра мачехи, под предлогом, что ей страшно, попросила отца послать меня к ней. Остальное верно.

Бунт на «Mirabeau»

Много раз собирался я писать о бунте на «Mirabeau» — маленьком эпизоде русской смуты, потонувшем в потоке более важных событий.

Скверный эпизод. Много русских трупов валялось тогда на улицах Севастополя, убитых чужой рукой. И не двигалось перо его описывать. Как во сне, вспоминаются мне иногда черные неподвижные фигуры, распростертые на асфальте, забрызганные алыми пятнами крови и мозгов. Много их валяется вокруг, на ставшей вдруг безлюдной улице…

А между тем. Еще утром пасхальный звон весело разносился над залитым солнцем городом и толпа, черная, оживленная сновала вокруг. Помню, ходил я тем утром на бульвар любоваться волшебной синевой рейда, смотреть на старые силуэты полуразрушенных батарей, всего полвека назад так славно оборонявших Севастополь от натиска союзного флота.

И снова теперь стоит союзный флот перед городом с гордо развевающимися флагами, овеянными победой. И гордо, как победители, разгуливают моряки по улицам. Как горько я завидовал им! Разве Россия недостойна победы? Или мало было жертв? Почему же нам не суждено испытать того дивно волнующего чувства, чувства победы?

Тяжелая болезнь поразила Россию, обессилив ее, повергнув в прах. Напрасно ходите вы, союзники с таким гордым видом, напрасно вы считаете себя высшей расой! Подлыми, невидимыми путями проникнет яд пораженчества и в вашу кровь и вырвет из рук плоды победы.

Помню, стоял я пасхальным утром на бульваре и взор мой скользил по стройным серым очертаниям французских дредноутов. «Gloir. Honneur. Patrie» — крупными буквами сверкают на заветы великих полководцев, заповеди моряка. Черная тучка покрыла славу трехцветного знамени, покрыла в пасхальное утро на Севастопольском рейде… Яд заразы проник и на гордые громады боевых кораблей. Первым заболел «Mirabeau».

Неделю тому назад вынесло его штормом на скалы, к подножью Константиновской батареи. В славные дни обороны Севастополя — она жила. Из черных жерл чугунных пушек вырывались снопы пламени и раскаленные ядра пронизывали корпуса линейных кораблей с трехцветным знаменем.

Давно уж смолкла батарея. Мощные стены покрылись мхом и черной пустотой зияют амбразуры. А у подножья, на острых рифах накренился корпус линейного корабля, трехцветный флаг развевается на гафеле. Нос беспомощно задран кверху, красной полосой обнажено днище. Черной стаей копошатся на нем люди — русские рабочие снимают «Mirabeau» со скал.

И яд передался…

Помню, что с бульвара было видно, как трехцветный флаг медленно пополз вниз и минуту спустя на гафеле развевалось кровавое знамя. Толпы людей бегали по палубе, изредка доносились выстрелы. Но понемногу волнение утихло, звучавший было «Интернационал» оборвался и замер. Работая кортиками и нагайками, сгоняли бунтовщиков с юта. И снова зареяло трехцветное знамя.

Медленно текли часы. Поодиночке пробирались матросы в город, и скоро синяя толпа заполнила площадь у Графской пристани. Вспыхнул кое-где «Интернационал» и подхваченный понесся над городом. Помню, шел я по вымершим улицам когда-то столь оживленного Севастополя и с замирающим сердцем прислушивался к этим звукам. Международный гимн ненависти, братоубийства. Везде оставлял он за собою горы изуродованных трупов, тоскливо стоящие стены обгоревших домов со свернутым в прихотливые узоры железом и одиноко торчащими покосившимися трубами. Вся Россия в огне. Пылают города, села и всюду победно звучит «Интернационал», захватывая все новые и новые области. Уже спускается великий пожар с гор к цветущему Южному побережью Крыма. Скоро и здесь все затихнет, только вопли голодных людей нарушат безмолвие.

И вот первая искра пожара упала на Севастополь. Все ширясь льются звуки «Интернационала», колыхнулись над толпой кровавые знамена. Откуда-то, из боковых улочек выбегают ободранные серые фигуры, присоединяясь к толпе. То отечественные босяки и коммунисты рады случаю возможной поживы. Забурлила толпа. Колыхнулась и двинулась, с песнями и гамом вливаясь в Екатерининскую улицу.

Мало на улицах любопытных. Большинство сидит в страхе дома, лишь одним глазком наблюдая из-за закрытых ставень беснующуюся процессию. Но я на улице, среди немногих, следую в сторонке за толпой. Озверелые, дикие лица. Из широко открытых глоток вылетают хриплые звуки. Судорожно сжатые жилистые кулаки вздымаются вверх. В экстазе размахивают флагами и идут все вперед.

Помню, как офицер в мундире с золотым шитьем бесстрашно подъехал на автомобиле к бунтующей массе; по загорелому мужественному лицу его текут слезы. Поднявшись на сидение, кричит что-то, страстно и убежденно. Минуту казалось, что он достиг цели. Первые ряды бунтовщиков стихли и подались назад. Но загудели стоявшие сзади, зашевелились, поднаперли и окружили со всех сторон офицера. Чей-то разухабистый крик покрыл гомон толпы: «Бей его, камрад!». Поднялись кулаки, протянулись десятки рук и офицера ведут впереди толпы, избитого, окровавленного, с сорванными знаками отличия. А автомобиль, опрокинутый, с беспомощно торчащими кверху колесами, остался лежать среди улицы.

Помню, вынырнул откуда-то толстый усатый мэтр и, выхватив штык, потрясая им, накинулся на матросов, бешено рыча и ругаясь. Его массивная фигура металась во все стороны и вокруг всегда было пустое место. Увидев, что ему не справиться, он исчез в одном из переулков.

Голова шествия уже подходит к часовне, что у Нахимовского. Вдруг откуда-то появился взвод мэтров, с усатым во главе, и растянулся, лежа на улице. Сверкнули винтовки. Прогремел трескучий залп. Завыли вокруг пули, сдирая со стен штукатурку и клочья коры с деревьев. «Интернационал» оборвался на полуслове. Низко пригнувшись, разбегаются люди с бледными от страху лицами. Красные флаги, недавно гордо реявшие, валяются теперь в пыли; около лежит знаменосец, с виска его капают густые черные капли крови, и лужица вокруг все увеличивается.

Помню, прижался я к витрине магазина и в безумном ужасе готов был вдавиться в волнистое железо жалюзи. У ног моих стонет и корчится девушка, рукав ее платья намок от крови. Как в тумане, видел я опустевшую вдруг улицу, валяющиеся по тротуарам трупы и все учащающую огонь цепь стрелков. Смутно слышатся стоны, проклятья, топот быстро бегущих ног и каждое мгновение оглушающий треск залпа.

Пуля ударилась в стенку, далеко полетели осколки. Тут с болезненной ясностью я увидел, что не прикрыт, что каменный выступ стены легко пробивается и не служит защитою. Панический страх сняло, как рукой. Шагах в тридцати передо мной переулок. Я понял, что если не достигну его, то весьма возможно получу номерок в морг. И двинулся вперед. Не сводя глаз со спасительного переулка, спотыкаясь о трупы, падая. Цепь стрелков все ближе. Все так же непрерывно стреляли они вдоль улицы, уже давно очищенной от демонстрантов, выбирая целью случайных прохожих. Заметь кто-нибудь меня — конечно одним трупом больше валялось бы на улице.

Напрягая всю силу воли, шел я все дальше. А так хотелось бы броситься на землю, зажать уши и не слышать этого противного треска, не видеть ослепительных огоньков стреляющих ружей. Но землю бороздят пули. Стукнув о камень, с жалобным воем они улетают прочь. И иду дальше.

Наконец у цели. Но не пошел я тогда домой, не убежал подальше от этого побоища. «Надо посмотреть» — вот что удерживало меня. Через полчаса вышел вновь на улицу. Вылезают из подворотен сконфуженные матросы, ставшие вдруг тихонькими, как овечки. И, понуря головы, бредут домой. Увидя убитого товарища — крестятся и тихо шепчут молитву… Вчерашние коммунисты!

Так кончился бунт на «Mirabeau». И как память о нем еще несколько дней были видны на мостовой кровавые пятна.

Теперь, как сквозь сон, вспоминаю иногда ревущую толпу, выстрелы и груды тел, неподвижных и корчащихся в агонии. То было на Пасху девятнадцатого года.

Замечания к рассказу «Бунт на „Mirabeau“» (1993 г.):

Демонстрацию французских моряков расстреляла греческая пехота. Остальное верно, случайно я оказался рядом с побоищем.

Смерть отца

Тяжелые, безотрадные думы не дают мне покоя. Всего неделю тому назад был так счастлив и беззаботен, наслаждался счастьем в кругу семьи, а теперь?..

Одним ударом судьбы я выбит из жизненной колеи, выброшен из родной земли в безвестную даль, лишен всякой поддержки, моральной и материальной. Любимый отец убит на поле брани, защищая родную землю от вторжения своих же обезумевших сынов. Три года щадила его судьба на Галицийских равнинах, в крутых ущельях Кавказа, не тронула его вражеская пуля; теперь он пал в вихре гражданской войны. Отрывочно бродят мысли, восстанавливая в сознании ясную картину прошедшего. Такую страшную, что не хочется верить ее правдивости.

Невеселым праздником была Пасха 1919 года. Со всех сторон приближались к Севастополю красные банды и не было уверенности в безопасности, хотя генералы антантского десанта заверяли население о готовности драться «до последнего солдата». «За штыками наших славных войск вы, как за каменной стеной!». И вдруг страшный слух облетел город «славные войска» грузятся на транспорты, оставляя на произвол судьбы беззащитных граждан. Наши «верные» союзники всегда так поступают: сначала обнадеживают, потом же бросают во власть красного зверя.

В городе наскоро формируются добровольческие дружины, назначение коих было задержать большевиков и дать населению возможность спокойно погрузиться на суда и покинуть город. Отец записался в одну из этих дружин и выступил вместе с нею на Исторический бульвар, который уже были готовы занять красные. День прошел в мучительном беспокойстве. Расположившиеся на внешнем рейде дредноуты союзников стреляют из своих башенных орудий по Малахову кургану и по городским окраинам. С балкона нашего дома отчетливо видны вспышки разрывов — мелькнет огонек и через некоторое время раздается грохот выстрела, летят во все стороны обломки, дребезжат и вываливаются оконные стекла. То там, то сям слышна частая дробь пулеметного огня и раскаты ружейных залпов, все ближе и ближе к городу.

Иду на Исторический бульвар предупредить отца, что на «Бештау» мне удалось достать место. Лучше тяжелое изгнание на чужбине, чем остаться во власти красного зверя — не будет пощады ни старому, ни малому. Укрывшись за мешками и фашинами старых бастионов, отстреливается горсть офицеров. Большевики открыли ураганный огонь и всюду видны облачка пыли, вздымаемые бьющими в песок пулями. Иногда, попадая в цель творят свое страшное дело: Взмахнув руками и как-то нелепо перегнувшись, сползает на песок человеческая фигура и медленно расплывается кругом алое пятно.

С замиранием сердца подхожу к защитникам, ища отца, но нет его среди живых. Там, в стороне лежит он, раскинув руки — пуля пробила навылет голову, он мертв. Опускаюсь возле него на колени, обнимаю его…

Зачем ты мертв, почему именно ты сражен, а многие недостойные вкушают сладости жизни?.. Потемнело все кругом, зачем мне жить? Родина оплевана, распята; каждый каторжник убивает лучших ее сынов; как воронье на падаль, слетаются на лакомые кусочки наши «доблестные союзники» грабя и уничтожая русское достояние. Русскому человеку стала невыносима жизнь. Но, как Феникс из пепла, вновь возродится великая могучая Россия и каждый ее сын должен напрячь все силы в работе на ее благо. Вот смысл жизни — явится когда-нибудь и для нас, русских счастье. Ты умер, защищая честь родной страны, и на твоей крови, смешавшейся с кровью многих и многих героев, будет построено благополучие будущей славной и сильной России и жертва твоя не будет забыта.

Большевики наседают со всех сторон и уже ясно видны на фуражках солдат, перебегающих цепями, красные звезды. Защитники бастиона по одному спускаются в город, надеясь найти приют в каком-нибудь замешкавшемся транспорте. Мой долг — остаться и предать честному погребению прах отца. Два офицера взялись помочь мне, и мы медленно подвигаемся по пустым улицам Севастополя к зданию военного госпиталя.

Темная ночь спускается на город, последние транспорты покинули рейд. На улицах, прилегающих к порту, громоздкой массой скопились грузовики, двуколки, брошенные союзниками. Одиноко бродят, издавая жалобное ржание, брошенные лошади. Город вымер, улицы безмолвны, ни души нет на них. Только разломанные тротуары, покинутые покосившиеся пулеметы, печально глядящие из-за спутанной колючей проволоки, свидетельствуют о недавней жизни, о готовности защищать город, так бесславно преданный союзниками.

Ранним утром появились на улицах большевицкие патрули, а к полудню вступили главные силы и, приветствуемые рабочими депутациями, прошли церемониальным маршем по главным улицам Севастополя. Впереди, на старом обтрепанном автомобиле, проезжает политком и из-за грязных стекол смутно видна его отталкивающая, давно не бритая физиономия. Рядом с ним какая-то размалеванная женщина в большой шляпе с пестрым пучком перьев, вся увешена драгоценностями. За комиссаром движется разноязычная толпа красноармейцев, грязных и оборванных, в серых фуражках, старых германских касках и просто в штатских шляпах. Пройдет какой-нибудь час, и все это стадо наводнит город грабящим и убивающим потоком, предавая все огню и мечу.

В небольшой часовне военного госпиталя отпевают отца. Смерть равняет всех и лежит он рядом с рабочим, умершим от болезни. Монотонно звенят слова дьячка, острой болью отзываясь в сердце: «За упокой души убиенного раба Божия Александра», и я горячо молюсь, только молитва в состоянии рассеять беспросветный мрак моей души. Не в силах удержать горячие слезы, я в последний раз прощаюсь с отцом, когда-то живым, отзывчивым, добрым, а теперь — холодным трупом…

Медленно ползут пустые дровни с телом отца к месту его упокоения — кладбищу у Стрелецкой бухты. Старый, седой сторож показывает могилу и скоро дощатый гроб скрывается за комьями сырого песку. Новый приступ горя овладевает мною, и я лежу часами на могиле, обняв руками деревянный крест, горючие слезы текут на курган… Нет ни приюта, ни пристанища. Родное гнездо разрушено, разграблено. Бесцельно брожу по улицам, наполненным пьяными красноармейцами. Богохульства и угрозы раздаются на каждом шагу, тут остаться невозможно. Вечером зашел к одному из школьных товарищей и тот сказал, что большевики намерены уничтожить семьи защитников Севастополя — «вырвать контрреволюцию с корнем». Это еще более укрепляет решимость покинуть пределы страны и бежать куда-нибудь за границу.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.