Бесплатный фрагмент - Дар одолеть раскол

Подвижничество Елеазара Анзерского

«Елеазаре, имейте заповеди Христовы — смирение и любовь, да во имя мое поставите святую церковь».

Прсв Богородица

В образах на Соловецкой иконе «Усекновение главы Иоанна Предтечи» мне двоякое видится:

— напоминание о такой глубине нераздельности русского Православия, до коей не достает Раскол;

— предостережение чрезмерного пекущемуся о букве и забывающему, что «Дух, идеже хощет, дышет».

Кто не беспечен, как иноки, что обрели главу Иоаннову в Елеоне, тот может невольно погубить многое. Что и произошло, как увидим, с Никоном. Да, он хотел, как лучше, но не хватило смирения и… беспечности.

Никон — первый, кто смог расколоть Русский Дух. И на святой Руси сделалось неспокойно, как и повсюду в мире.

Предтечею же раскола никонианского была «ересь жидовствующих», а почвой, на коей прививалась она — духовные потери от резни в Новгороде, учиненной с одобрения царя Иоанна Грозного, ослепляемого наветами.

До этого русофобы и христофобы тысячу лет пытались, а не могли расшатать духовное единство Руси ни ударами снаружи, ни порчами изнутри.

Однако последовательные три шага вниз: опричина, смута, недоискорененная ересь — вели ко времени, когда верховный духовный и верховный светский властители на Руси оказались оба невольными орудиями диавола.

А ведь оба — и Никон-патриарх, и Алексий-царь — могли бы устоять в истине, поскольку имели оба одного великого Учителя духовного: преподобного Елеазара Анзерского. О, если бы сии царь и патриарх тщательнее радели перенять его ДАР, ПРЕОДОЛЕВАЮЩИЙ РАСКОЛ!..

Духовное величие святого Елеазара открылось мне во время паломничества на остров Анзер, которое сподобил Бог совершить в августе прошлого года. Что, как, посредством чего открылось — этому и посвящена книга.

Лада Виольева

Остров Анзер

12 августа 2024, понедельник. Поездка на остров Анзер.

Путешествие длилось в целом с 6.45 до 17.00.

Очень много всего открылось ценного, было и забавное: приходила лиса, угощалась; встретили огромный белый гриб и много ягод, Анзер — великий черничник!

Но все по порядку.

Раннее утро. Собираемся у Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря.

Автобус везет к бухте вдоль побережья, мимо маленького аэродрома к дальнему Варвариному причалу. Там на катере, точнее, на баркасе «прп Сергий» мы отправляемся к Анзеру. От губы Долгой между Муксалмой и Большим Соловецким островом выходим в открытое море. Весь путь (26 км) занимает примерно 2 часа.

И вот уже скоро издалека стала видна Голгофская гора (86 м), а на вершине — Гологофо-Распятский скит.

Фотографируем. На море небольшие волны. На нас летят брызги, дует ветер, но мы не уходим с палубы вниз. Такая вокруг красота. Небо так близко. Розовый рассвет. Таинство Сугубой Аллилуйи предваряет встречу с Анзером. Высматривали белух, обыкновенно сопровождающих катера. Но они так и не появились, только темные волны вокруг с белыми гребешками.

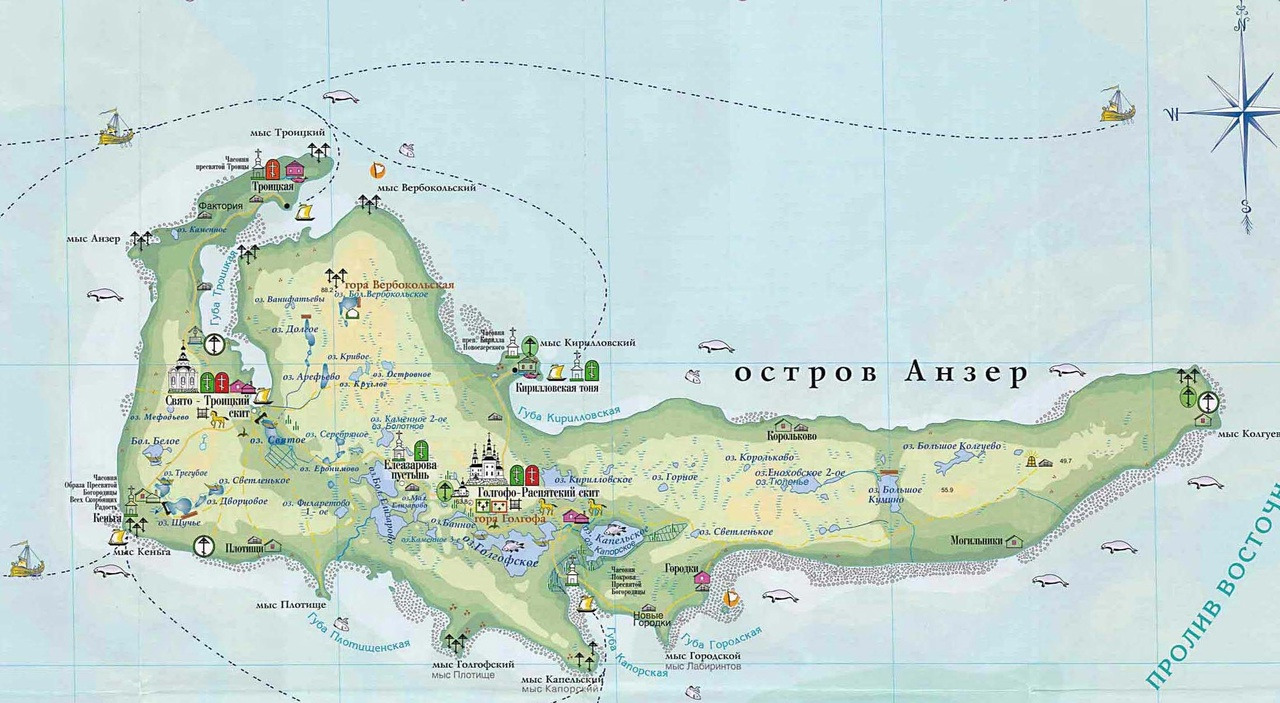

Анзер. На вепсском языке означает «очень вытянутый остров». Действительно, он заметно вытянут с востока на запад.

Попасть на остров непросто. Там, где мы высадились (берег мыса Кеньга) нет пристани. Здесь слишком мелко. Поэтому нас всех (примерно человек 20) по очереди на двух лодках переправляют с баркаса на берег.

Отсюда начинается грунтовая дорога, которая ведет через Троицкий скит, Елеазарову пустынь к Гологофо-Распятскому скиту на вершине, а потом спускается к морю, раздваиваясь: к бухте Капорская и с другой стороны горы — Кирилловская.

Вот как описывает Голгофу основатель Соловецкой библиотеки, игумен Досифей (ум. 1514г.): «Среди почти самого Анзерского острова, от Троицкого скита на восток, находится круглая гора отменной высоты, вулканического вида и чрезвычайно круглая, так что взойти на оную прямо весьма трудно… С вершины её при ясной погоде представляются взорам прекрасные виды: неотъемлемое для глаза пространство морских вод, на коих часто при благоприятном ветре носятся с распущенными парусами суда, и на самом острове возвышенные холмы, покрытые зеленеющим лесом, многие озера, различные по величине с разных мест и даже при подошве самой горы находящиеся, представляют величественную картину».

Наш экскурсовод — Николай Николаевич — личность явно неординарная. В прошлом — дирижер. Но оставив всё, ведет полумонашеский образ жизни на Соловках. Дело свое знает очень хорошо, рассказывает с душой. К концу экскурсии он нас таких очень разных превратил в небольшой хор. Дирижировал, когда пели акафисты. Многие их знали наизусть. Получилось нечто незабываемое.

Погружение в Анзер происходило постепенно. Началось все еще на берегу с раздачи полупрозрачных беловатых камешков, которые Н.Н. сам же и насобирал у воды, пока группу переплавляли по частям на берег. Уже не помню точно, что это за камешки: кремний, кварц… Но местные поморы кладут такой в чай вместо сахара. По словам Н.Н., это профилактика от диабета и ожирения. И этот именно вид кремниевого соединения есть только на Анзере.

Ламинарию же здесь добывают в промысловых масштабах. Морская капуста лежала вдоль берега повсюду. В идеально прозрачной морской воде на мелководье можно было видеть плантации фуксии, похожие на грозди винограда.

Николай Николаевич рассказал нам о двух поклонных крестах, обложенных камнями. Они — первое, что видишь, ступив на берег. Один из них старый уже, обветшавший. Второй установлен в 1992 году на месте разрушенной часовни иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Часовня эта была построена на месте, куда давным-давно молодой подвижник Елеазар приносил изготовленную им деревянную посуду, а сам удалялся в скит подальше от людей. Приплывавшие поморы брали посуду, взамен оставляли хлеб и другие продукты.

Наш маленький отряд двинулся в путь длиной 12 км, через каждые 3 км — остановка на рассказ и достопримечательности. Так мы выйдем в итоге к Капорской бухте, где нас будет ждать катер.

Анзер — остров болотистый, местами дорога покрыта дощатым настилом над вязкой не высыхающей грязью. Чтобы процессия не растянулась слишком сильно, Н.Н. назначил одного молодого добровольца идти в конце и следить, как пастырь за овцами. Двое присматривали ещё по бокам, чтобы не разбредались в стороны за ягодами и грибами. Сам Н. Н., уже немолодой, но темп взял очень бодрый. Порой приходилось совершать небольшие пробежки для того, чтобы слышать, о чем он рассказывает помимо экскурсии.

Моя спутница, поэтесса Алена Селиванова, все порывалась скушать красные ягоды, которые растут тут повсюду в изобилии. Кажется, на первый взгляд, что это брусника. Я спросила у Н.Н., на что он ответил: — Ничего красного брать в рот нельзя. Если даже не отравитесь, то пару дней полного очищения кишечника гарантированы.

Это не брусника, это дёрен шведский. Так что лучше поедать знакомую чернику. Благо и её вдоль дороги — изобильно. А также и грибов. Среди них встречаются белые, огромные.

Н.Н. обратил наше внимание на белесые космы, свисавшие прядями с ветвей деревьев повсюду. Они создают вид как бы болезненного леса, дремуче старого, умирающего. Но это действительно только вид. Реальность — прямо противоположна. Наличие лишайника (симбиоз водоросли и гриба) на деревьях — показатель чистейшей экологии. Древесный лишайник, как и ягель никогда не растет в загрязненных местах. Тут гармонично сочетаются несколько природных зон: от реликтовых папоротников, аспарагусов, лишайников до хвойной тайги и смешанных лесов, и — тундры со мхом, ягелем, но без мерзлоты.

Кто-то из группы спросил про стадо оленей, которые водились когда-то в изобилии, ведь на Анзере есть все условия для них. Оказалось, их завезли сюда очень давно. Они действительно размножились. В 16-м веке для сокращения численности завезли даже пару волков, но те не прижились. А оленей всех уничтожили — съели — во времена СЛОНа.

Стадо пытались возродить в перестройку. Говорят, что северного оленя ещё можно было встретить в середине двухтысячных, но браконьерство… Сейчас оленей на Анзере совсем нет.

Зато остались лисы, они совсем не боятся людей. Анзер называют ещё и Лисьим островом. Михаил Пришвин, будучи здесь в 1903 году, писал: «Но вдруг из леса выбежала лисица, села на опушке, проводила нас глазами и убежала… Меня, как охотника, это поразило необычайно. А диакон стал рассказывать, что птица и зверь у них вовсе нетращены, лисица к нему даже в келью повадилась. Через окно лазит и сахар ворует. По пути до Анзерского скита раз перебежал нам дорогу олень, раз мы видели совсем близко глухаря».

На Анзере совсем нет змей и клещей, только комары, но меньше, чем на Большом Соловецком.

Первое лесное озеро, которое повстречалось нам по пути, а на Острове их около семидесяти, это Щучье. Здесь нет щук, но зато водится особенный «черный» окунь. У берега водная гладь сплошь усыпана зелёными листьями-сердечками: цветение кувшинок на Азере приходится на июль. Можно только вообразить себе, какая красота, когда все это пространство покрывают белые водяные лилии.

Первый привал — Свято-Троицкий скит

Первую остановку мы сделали через три километра у Свято-Троицкого скита.

За двадцать лет тут ничего не изменилось. Троицкий храм, построенный в 19-м веке, по-прежнему находится в стадии реставрации. Правда, теперь уже мы могли войти внутрь, а в 2002 году это было невозможно. На фоне старинных беловатых кирпичей краснеют современные, стены восьмерика венчают килевидные закомары, еще не все до конца восстановленные. Но купол с шатром и деревянным крестом парит в синем северном небе. К храму пристроен новенький двухэтажный братский корпус.

Говорят, была и колокольня, но она обветшала и рухнула в конце девяностых. Непохоже, чтобы ее собирались восстанавливать.

До нашего времени не дошли и другие древние постройки скита за исключением частично сохранившейся трапезной 17-го века и двухэтажного келейного корпуса, построенного в 1803 году и обновленного теперь. Из деревянных построек сохранились бревенчатый двухэтажный дом для трудников, скотный двор, конюшни, амбары.

Нас встретило знакомое буйство красок ярко-розового иван-чая и прочего разнотравья.

Внутри церкви торжественно тихо и просторно. Кругом строительные леса. На южной стене видна еле различимая роспись, рядом стоит ковчежец-столик с мощами преподобного Елеазара и его икона. В 1757 году мощи были обретены нетленными. Но в годы СЛОНа по сообщению лагерной газеты мощи были вывезены в 1925 году и пропали. Обнаружить удалось только их фрагменты, они-то и находятся в мощевике. Память преподобного Елеазара совершается 13/26 января.

Н.Н. дирижировал, а мы довольно стройно пропели тропарь преподобному Елеазару и приложились с поклоном к мощам. Тихий схимник принял у всех записочки о здравии и об упокоении родных и близких.

В алтарной части в нише на стене арочного окна — копия рублёвской «Троицы». За полукруглым иконостасом из деревянных брусков, заполненным иконами, видно было только верхнюю часть иконы с ликами Троицы.

На фоне старых кирпичей, и местами сохранившейся штукатурки, икона Троицы выглядела очень органично.

Местный инок рассказал, что кладка свода выполнена восемью различными способами.

В двадцатые годы храм попеременно использовали под склад, театр и барак. Из-за большого количества заключённых пространство внутри церкви разделили на два яруса. После закрытия лагеря здание около 30 лет находилось в полном запустении. Монахи вернулись сюда только в 2001 году!

Понятно, почему в 2002 году мы не могли сюда войти. Требовался очень капитальный ремонт, чтобы просто было безопасно стоять под сводами.

Недалеко от храма стоят деревянные столы — летняя трапезная. Монахи накормили нас пирожками с рыбой, которую тут же и ловят у берега морского залива — Троицкой губы. Или во Святом озере (оно соединено с губой протоком).

Народ расположился кто где. Кто-то прямо на теплых камнях у самой воды на живописном берегу. Тишина, благодать. Н. Н. предупредил, что, учуяв еду, к нам может выйти лиса… Но это случилось позже.

А пока принесли большое ведро очень вкусной воды из святого Елеазарова источника. Все попили, набрали бутылочки. К самому источнику не пошли, он находится в стороне, примерно в километре от скита. Н.Н. рассказал, что рядом с источником — поклонный крест, установленный ровно за день до большевистского переворота. На кресте надпись: «При строителе Пармене поставлен иеромонахом Ефремом 1917 года октября 24-го».

Второй привал — Елеазарова пустынь

После трапезы мы двинулись дальше вдоль Святого озера. Второй привал сделали через три километра у часовни Елеазара Анзерского.

Настало время рассказать об этом удивительном святом провидце, чудотворце и духовном отце патриарха и царя.

Рассказ поведу на основе обширной лекции, которую прочитал нам Николай Николаевич на привале у Троицкой церкви. Он такой рассказчик замечательный, словно ведун-мудрец, какие были некогда на святой Руси. Калики перехожие несут слово Божье всем, кто имеет уши слышать.

О строителе и первом скитоначальнике Свято-Троицкого скита преподобном Елеазаре Анзерском

Прп. Елеазар был родом из купеческой семьи Севрюковых, проживавших в городке Козельск. Имя, данное родителями при рождении неизвестно. Елеазар — это третье духовное имя, оно дано было уже при постриге в схиму на Анзере!

Н.Н. очень акцентировал, что только это имя осталось известным. Означает «Бог помог», «Божья помощь».

Елеазар, Эльазар, Лазарь — это разные произношения одного и того же славного имени. Лазарь — брат Марфы и Марии, в доме которых любил останавливаться Христос. Однажды Он воскресил умершего Лазаря. Это величайшее из чудес. Ведь человек три дня уже был мертвым, а на четвертый восстал по слову Господа. С тех пор — Лазарь Четверодневный. Праздник Лазарева суббота в честь этого чуда отмечается на 6-й неделе Великого поста.

Н.Н. конечно говорил, что имя Елеазар в переводе с иврита «Бог помог». Но тут хочется уточнить, это имя арамейского происхождения. По одной простой причине. Оно начинается с имени протоветхозаветной Троицы Иль\Илиль, варианты озвучивания — Эль\Ель\Аль. Означает — Свет светов. Имя Бога Троицы, чье изображение — в алтаре в Свято-Троицкой церкви в виде списка с иконы Андрея Рублева.

Это важное уточнение. Потому что евреи не знали никакой Троицы, не знают и знать не хотят до сих пор, иудаизм проповедует одного своего национального божка яхве. Иудеи преследовали всех, кто в Средиземноморском регионе проповедовал имя древнейшего Триединого, включая хеттов, мадианитян, иевусеев, арамеев. Кто называл города в честь Триединого, например, Илион (Троя), гора Елеон (имеет три вершины) близ города Иевус, который построили иевусеи. Даже ведь патриарх евреев — Авраам, когда учился у царя-жреца Мелхиседека, удостоился созерцать Троицу. Именно Её и напишет святой иконописец Андрей Рублев.

На Руси о Троице (Великий Триглав) знали испокон — две тьмы (20 тысяч) лет. Так вот имя Елеазар — арамейское и означает помощь пресвятой Троицы, древнейшей, чьи пророки предсказывали явление Сына Божия испокон. Поэтому и Лазарь — друг Христа.

Но вернемся к рассказу Н.Н.

До сорока лет преподобный Елеазар вел целомудренную жизнь в отчем доме. Потом, схоронив родителей, он отправляется в Соловецкий монастырь, принимает постриг. Точной даты неизвестно, примерно от 1606-го, но не позднее 1612-го. Там открылось и его художественное дарование. Инок быстро обучился резьбе по дереву и участвовал в украшении Преображенского собора. Памятью его недолгого пребывания в монастыре остался иконостас.

Строгим постом, крепостью веры и погружением в молитву талантливый инок приобрел себе уважение братии и любовь духовного отца — игумена Иринарха. Ревнуя служить Господу с большим самоотречением будущий схимник Елеазар несколько раз смиренно испрашивает благословения на пустынножительство. Наконец, в 1612 году Елеазар удаляется на Анзер по благословению игумена Иринарха.

Эта деталь очень важна.

Инок Елеазар был образцом кротости и смирения. Никакого своеволия, никакого непослушания, самочинства он себе не позволял никогда. Всегда искал себе лишь уединенного средоточия на Боге, не отвлечения ни на кого. Средоточия только на молитве, богомыслии и богословии.

Безлюдный Анзер, находящийся в 20 верстах от Большого Соловецкого острова, подходил для отшельничества идеально.

Добавим еще, что Анзер идеальное место для совлечения власти мировой иллюзии над душой и непосредственного общения с Богом — с Тем, Кто воистину есть.

Чтобы добраться до такой высоты, необходимо соделать свой ум цельным и светлым, могущим снискать Ум Христов. И вот сохранилась запись об Елеазаре во вкладной книге Троицкого скита, что был он силен в духовном просвещении: «От многого Божественного писания различные повести собра и три книги Цветника своею рукою написа уставом; такожде и чин монашеского келейного правила в писании — от искусу, добре истолкова». А ещё всю свою жизнь преподобный Елеазар собирал библиотеку, которую впоследствии приобрела Казанская духовная академия.

(Подлинно хранитель, — как сказали бы в древнейшие времена волхвы северной традиции).

Сначала Елеазар поселился на горе у озера. Построил себе там деревянную келью. И жил тем, что вырезал из дерева чашки, миски, ложки и прочую мелкую утварь, обменивал все это на продукты питания у рыбаков, время от времени промышлявших на острове. С ними, впрочем, ни разу не пересекся, а просто оставлял изделия на досках импровизированной пристани, а добрые люди оставляли хлеб и другие съестные припасы. Воду брал себе прямо из озера.

Спустя четыре года, в 1616 году инок «встретился в пустыне с таким же подвижником, соловецким иеромонахом Фирсом, и от него принял пострижение в схиму» и наречение нового имени. Схимонах Елеазар вернулся на Анзер. Но не на старое место. Судя по всему, это был его фирменный стиль — не возвращаться к прежнему, не огладываться назад. Как в русских сказках. Возможно поэтому не сохранилось ни одно прежнее имя, а только то, которого удостоился в схиме и в котором почил. Вот и теперь Елеазар отправился новой дорогой на другой конец острова к Троицкой губе, к старой церкви св. Николая, поставленной для временных тружеников на солеварнях. Здесь поставил он себе маленькую часовню. И жил с Господом, молясь, творя Его волю. Со временем как бы сама собой образовалась вокруг схимонаха-отшельника община. Мало-помалу стали прибывать к нему иноки, ищущие духовной жизни, видящие в Елеазаре духовного отца и наставника, способного понять и исцелить смущения их души, рассказать о Боге, принять исповедь. Дюжина человек, среди которых и будущий патриарх.

Преподобный Елеазар ввел для общины сподвижников древний чин скитского жития, от первоначальника Савватия утвержденный еще. А то так и вообще — по образцу «древних отец скитских, еже комуждо особь келия, и пища, и молчание». Одним из образцов послужил «Устав скитской жизни» преподобного Нила Сорского.

Суть его в том, чтобы жить-быть в одиночестве пустыни, при этом видеться иногда по духовным требам. Поэтому келии строили в версте друг от друга, чтобы случайно не нарушить уединение собрата. А по вечерам в субботу или накануне праздника собирались для общей молитвы. И в следующий день, совершив воскресную литургию, причастившись тайн, расходились по келиям.

Позже совместно стали возделывать огороды, чтобы обеспечить общину пропитанием. На весенние посадки и осенний сбор урожая тоже приходилось объединять усилия.

В отличие от правил, установленных Нилом Сорским, в обители Анзерской разрешалось пострижение в монахи, принималась любая милостыня. Братии разрешалось выбирать игумена из своей среды.

Однажды монастырские трудники, ловившие рыбу в заливе, увидели «столп огнен, до небес восходящ» на месте будущего храма. Игумен Соловецкого монастыря — Иринарх — счел знамение истинным и повелел строить храм в честь Живоначальной Троицы.

Средства на такое серьезное строительство дал сам царь Михаил Романов. В знак благодарности за сына — Алексея, рождение которого провозвещал Елеазар.

Смутное время

Несколько слов надо сказать о времени, какое переживала тогда Русь. Оно вошло в историю, как Смутное.

Очень даже хорошо дано определение ему в Википедии, хотя не все там бывает таким точным, но тут даже захотелось процитировать:

Сму́тное вре́мя, или Сму́та — один из двух наиболее значительных (наряду с эпохой дворцовых переворотов) династических кризисов в царской России, вызванный пресечением московской ветви династии Рюриковичей, длившийся в период с 1598 года по 1613год (согласно некоторым точкам зрения по 1618 год), ознаменованный стихийными бедствиями, сопровождающийся многочисленными случаями самозванства и внешней интервенцией, гражданской, русско-польской и русско-шведской войнами, тяжелейшими государственно-политическим и социально-экономическим кризисами.

Совершенно верно указан корень всех внутренних и внешних бед: кризис власти, пресечение московской ветви династии Рюриковичей. Лишив Русь традиционных центров управления, сконцентрировав власть в Москве, царь Иван Грозный не оставил наследника. И подрубил стране её корни — северный ведизм и, тем самым, ослабил Русь изнутри. (Слава Богу, не все центры ведизма смог разорить!)

Не руби сук, на котором сидишь.

Новгородская резня — вот причина тяжелейшей смуты.

Знаменательно, что другой центр исконного ведизма — Нижний Новгород — спас Россию, подняв силу народную — ополчение. Купец Минин и князь Пожарский… Где еще в средние века столь разные люди, разных сословий могли объединиться? Нигде. В хваленой Европе это невозможно было ни тогда, ни теперь.

Но на святой Руси всегда главное — Дух, а не собственные амбиции и статусы. Князь и купец были одного Русского Духа и одной веры, славящей Правь. О нем-то, о Духе единства, и напомнили всем ополченцам. Святой метлой смела сила народная и польских интервентов, и внутреннее отрепье всех мастей.

Но вопрос о царе остался. И как же поступили? Устроили земский собор по образцу традиционного новгородского вече. И правильно сделали. Разве только, что гуслей не было, зато было трехдневное очищение — пост, как это велит ведический обычай. В целом, все воистину совершили, собрав доверенных представителей от всех земель, включая черные волости, от всех сословий.

«Повесть о Земском соборе 1613 года» сообщает о восьми претендентах из числа бояр, среди них Дмитрий Трубецкой, Иван Воротынский и, наверное, самый заслуженный, герой освобождения Москвы — князь Дмитрий Пожарский. Однако выбрали явно по принципу кровного родства, традиционному в те времена. Михаил Федорович Романов — сын патриарха Филарета (Федора Романова), приходившегося двоюродным братом Федору Иоанновичу, третьему сыну Ивана Грозного и Анастасии Захарьиной-Юрьевой (то есть Федор — последний из династии Рюриковичей). Романовы — побочная ветвь от погибшего древа Рюрикова и вполне здравствующего рода Захарьиных-Юрьевых.

Плюс к тому Михаил Романов искал смирения монашеского и подвигов духовных, а вовсе не власти самодержца, что тоже склонило выбор к нему. (Кстати, наречен юноша был именем Михаил в честь византийского подвижника Михаила Малеина, так как родился в день этого святого — 12 июля).

Для сильных и властных боярских родов (Семибоярщина) он казался послушным орудием, которым они будут легко управлять, а если что — не сносить юному царю головы.

На момент коронации Михаилу было всего 16 лет.

Патриарх Филарет прекрасно понимал угрозу для сына, для его жизни. Он стал соправителем Михаила Фёдоровича, но не сразу. Поначалу шесть лет владела престолом мать — Ксения Шестова (инокиня Марфа). В документах своего сына царя Михаила Федоровича именовалась не иначе, как «великая государыня».

В 1619 году из польского плена освобожден отец царя — патриарх Филарет. С этого момента до своей смерти в 1633 году он берет бразды правления в свои руки. По факту именно Филарет был тогда и царем, и патриархом, объединив, обе власти во одну. И также именовавшийся «великим государем».

К тому же Земский собор серьезно ограничивал царскую власть: «Предоставить полный ход правосудию по старым законам страны; никого не судить и не осуждать высочайшей властью; без собора не вводить никаких новых законов, не отягчать подданных новыми налогами и не принимать самомалейших решений в ратных и земских делах».

Северо-Западная Русь после смуты была полностью разорена. В разрушенном Новгороде осталось всего несколько сот жителей. Но и то благо, что Ладога, Гдов, Старая Русса и другие ближайшие городки остались в России, хотя Смоленск был временно оккупирован.

Разорение Новгородской земли повлияло на то, что шведы забрали себе Ингерманландию — побережье Финского залива и большую часть Карелии. Эти земли и выход в Балтику через сто лет вернул царь Петр Первый. И там же построил город-крепость Санкт-Петербург.

Царский кресник

Избрание юного царя Михаила Романова состоялось 7 (17) февраля 1613 года. Но официальное объявление было отложено до 21-го. Этот момент и считается окончанием смутного времени и перерождением Руси. Россия молодая была готова принять новую династию, новую царскую руку в управлении.

Как говорилось выше самостоятельно к власти царь приступил только после кончины своего батюшки в 1633 году. И правил двенадцать лет до своей кончины в 1645 году. Это весьма достойный срок служения у государственного кормила.

Но в личной жизни поначалу не складывалось, словно злой рок преследовал первого царя династии Романовых. Бесконечные интриги бояр… Но главное — вмешательство матери, «великой государыни», так и не дали жениться царю на его возлюбленной избраннице — Марии Хлоповой.

Инокиня Марфа пригрозила сыну: «Если Хлопова будет царицей, не останусь я в царстве твоём». После чего несостоявшийся тесть Иван Хлопов получил царскую грамоту: «Мы дочь твою Марью взять за себя не изволим».

Выбор жены Михаил безвольно возложил на мать. Инокиня Марфа рьяно сосредоточилась на устройстве личной жизни сына, на продолжении царского рода.

Первой супругой царя стала Мария Долгорукова. «Аще и нехотя, но матери не преслушав», царь Михаил венчался с Марией. Но брак продлился всего четыре месяца. Молодая царица заболела и умерла. В итоге тридцатилетний царь оказался вдовцом без детей.

Евдокия Стрешнева — вторая жена — пришлась по душе и сыну, и его властной матери.

Евдокия родила десять детей. Из них аж семь девочек и только трое мальчиков. До зрелого возраста дожили лишь четверо: самая первая старшая и две младшие сестры будущего царя Алексея. Его рождение было по Божьей воле и фактически спасло Россию от новой смуты.

По правилам наследия тех времен престол должен был перейти только сыну. А Евдокия рожала девочек: первой Ирину, вторую — Пелагею, вскоре умершую. И снова царь без продолжателя рода. Снова неудача в браке? А это значит, что вся династия Романовых ставилась под вопрос. Отовсюду стали слышаться боярские голоса, что нужен новый земский собор, есть другие более плодовитые и не менее благородные семьи. Голову подняли и опальные интриганы Салтыковы. Они прямо требовали убрать Евдокию.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.