Бесплатный фрагмент - Дальневосточная рапсодия

Москва — Владивосток и обратно. Дорога длиною в 10 лет

Московская прелюдия (1973—1975)

Описание моей московской жизни за эти несколько лет, могло бы разместится на парочке страниц, если бы не было продолжения давно установившихся, еще в пору моей работы в Тбилиси, отношений с немногими действующими лицами этой повести. Некоторые из них составили часть моей жизни, а один из них, упомянутый мной ранее в «Грузинской рапсодии in blue», Олег Чембровский, придал моей судьбе совершенно другое направление, или назначение, если угодно.

Я и ранее подозревал, что встречаются на моем пути особые люди, которые в определенный момент времени расщепляют ровную линию личной судьбы и в этой «точке бифуркации» заставляют принять решение, которое на долгие годы определяет новое направление, новое место, новую цель, новый образ жизни. Тогда неожиданно, вдруг, обновляется все мое окружение, среда обитания, под воздействием энергетического импульса этой личности. Не всегда этот человек отличается чем-то особенным, в моем понимании, но именно его слово, или действие, порой очень краткое и не всегда осознанное мною, и, наверное, им самим, оказывает такое воздействие на меня. Может быть, в этом мое отличие от других людей, или моя особая предрасположенность к восприятию новизны, или накопившиеся во мне к этому моменту, переполняющие меня желания пойти еще дальше, заглянуть, «что там», за уже устоявшимся, привычным жизненным кругом. Не знаю…

Женщины часто обладают этой способностью — круто изменить нормальную траекторию мужчины, не прилагая при этом никаких усилий. Но женщины — это природное явление и объяснять все, что с ними связано, можно только принимая за аксиому неотвратимость их воздействия на мужчин. Причем силу этого воздействия никогда не удается нам предугадать, а сами женщины вряд ли понимают весь этот природный акт. В лучшем случае, можно угадать только вектор, направление последующего движения двух, временно взаимодействующих объектов — мужчины и женщины. В этом смысле женщины, как все еще плохо осмысленная нами, мужчинами, часть природы, приближаются к погодным явлениям, предсказывать которые мы до сих пор можем только на короткий период. Но все по порядку…

Я провёл целый месяц в Москве, но все еще не определился с местом работы. Документы — заявление, анкета и тому подобные «бумаги», я уже сдал в «первый отдел» НИИ «Полюс», где «хозяйничал» мой старый знакомый по Тбилиси, наш бывший заместитель директора в Институте кибернетики, Игорь Букреев. Направление моей предыдущей деятельности, по-видимому, не выпадало из круга работ этой закрытой организации, но сама процедура устроения на работу и длительность «проверки» моих анкетных данных стала вызывать у меня отрицательную реакцию. «Долдон» из первого отдела зацепился за то, что я не мог указать в анкете точное место рождения моего отца, к этому времени уже умершему. Я написал в анкете — «Минск», но, наверное, ошибся, так как более точными сведениями я не располагал. Так что я сразу же попал у них на подозрении — «скрывает, наверное, истину». К тому же я из Тбилиси, — «чего от них там ожидать»…

Болтаясь по Москве второй месяц без работы, я случайно, по дороге в книжный магазин, встретил на улице своего «микрошефа» и оппонента на защите диссертации, Георгия Петровича Катыса («ГП»). Через несколько минут разговора с ним я уже был «принят» в его новый отдел, в новом институте. Он, как всегда, был краток, лаконичен и стремителен, а меня уговаривать тоже не надо было долго, так мне опостылело положение неопределенности. За то короткое время, что я его не видел, он уже ушел из ИПУ (Институт проблем управления) и организовывал новую команду в НИИ автоматических систем (НИИАС) — головном предприятии Министерства авиационной промышленности.

Я ни одной минуты не размышлял по поводу его предложения — общаться с ним, всегда было очень интересно, а работать у него, в его подразделении, я даже не мечтал, особенно в моем «подвешенном» состоянии. Да и бывшее открытое название этого нового предприятия как-то импонировало — «Институт технической кибернетики». По крайней мере, после моего тбилисского Института кибернетики я, хотя бы по названию нового места работы, не слишком отклонялся от направления моих творческих, научных интересов. Впрочем, что делается в этом новом для меня институте, мне было все равно — мое доверие к «ГП» было безгранично, я уже имел двухлетний опыт общения с ним и, главное, «ГП» был «человек слова», что всеми более всего ценилось.

Действительно, всё оформление в НИИАС заняло несколько дней, так что когда я получил «положительный» ответ из НИИ Полюс, прошла неделя, как я уже ездил через всю Москву на Ленинградский проспект к 9 часам, к проходной, замаскированной громадным неуклюжим зданием НИКФИ (Кинофотоинститут). Только вот после тбилисских расстояний дорога на работу, занимающая у меня примерно час времени в одну сторону, показалась мне бесконечной. Два часа из жизни уже пропадало в московском транспорте. Надо было привыкать к новым, столичным масштабам, новому месту работы, новой тематике.

НИИ — предприятие «режимное», то есть открытое название этого заведения может ни о чем не говорить, у него есть свой почтовый адрес — «П/Я N…» (почтовый ящик N «такой-то», в просторечье просто — «ящик»). Следовательно, в этом заведении много не очень удобных для человека, привыкшего к свободе академического института, правил внутреннего устройства. После «академической вольницы» мне было трудно войти в рамки жизни этого громадного, раскинувшегося на бывшем Ходынском поле, предприятия, где каждый шаг был под контролем бдительных «служб». А этих «служб» было море, было и бюро пропусков на главном входе, с отметкой времени и зверским взглядом охранника, сверяющего каждый день твою личность с фото на пропуске (помните? — «сличайте, ну, сличайте…»). Была и «вахта» в здании с отдельным, другого цвета пропуском, где распологалась лаборатория Катыса, также под бдительным присмотром «человека в штатском». Такая же пропускная система действовала на нашем этаже — пропуск в столовую, в библиотеку, колючая проволока с датчиками по периметру предприятия, вспаханная полоса около забора и т. д. И еще любопытнейшая должностная единица заместителя начальника «Отделения» (это было подразделение, аналогичное академическому отделу, но со значительно большей численностью сотрудников), за глаза называемая «зам по пыли». Серый, в прямом смысле слова, человек, сливающийся с фоном помещений, всегда с журналом в руке (для фиксации, чтобы «взять на карандаш»), тихо, как привидение, появляющийся в самое ненужное, с моей точки зрения, время прямо как-будто из соседней стены.

Для начала мне дали рабочее место в огромном машинном зале, где стояла новенькая вычислительная машина М-6000. Прямо у стоек этого вычислительного монстра поставили несколько столов, так образовался мой сектор, каждому вручили под расписку прошнурованные и опечатанные журналы и тетради, подлежащие ежедневной сдаче в спецотдел. На выходе из отделения дежурил «молодец» в штатском. Словом, «шаг вправо, шаг влево приравниваются…» Да, решил я для себя, я тут, по-видимому, не задержусь надолго.

Но в этом «ящике» была прекрасная библиотека. Была и занимательная история его появления, начало которой уходило в романтические, предреволюционные годы увлечения авиацией, была история, связанная с созданием в бывшей велосипедной мастерской на Ходынке первого российского самолета типа «Фарман».

Само место НИИ, расположенного первоначально в «Доме сирот русско-японской войны», позже стало основной базой конструкторских бюро выдающихся отечественных самолетостроителей. Да, еще одна интригующая меня любопытная деталь — часть нашего отделения сидела рядом с застекленной кабиной одного из первых в СССР авиационных тренажеров. Он мог вращаться по трем осям, и попал сюда будто из фантастического американского фильма, а под потолком зала висел макет пилотируемого космического орбитального самолета многоразового использования.

Бывалые сотрудники института рассказали мне о бывшем «начальнике» (директоров в таких заведениях не бывает), по фамилии Джапаридзе, из легендарного ЦАГИ. Интерес к работе в этом «ящике» стал нарастать. Может быть, думал я, и к режиму этого заведения привыкну, в конце концов, Олег Александрович Чембровский, мой наставник и микрошеф по всем моим работам, не даст пропасть.

Времени на втягивание Катыс не дал, сразу же озадачил меня новой идеей — надо было соответствовать его представлениям обо мне. Зарылся в литературу, обнаружил только что вышедшую книгу Тарасенко о корреляционных методах обработки изображений.

Постепенно стал привыкать к режиму «ящика», не замечать или точнее не реагировать на реалии мрачноватой столицы нашей родины, утомительным часовым поездкам на работу в переполненном метро…

После Тбилиси, его яркого обрамления, свободомыслия, солнечного света, городской симфонии из звуков и запахов, нарядно одетых горожан, прекрасных вин, еды удивительного разнообразия, прохладительных напитков «от Лагидзе», Москва казалась мне серой, невзрачной, слишком суетливой, напряжённой поисками пропитания, а в целом — унылой, раскинувшейся на огромной территории, забытой Богом и забывшей Бога страной. Государством в государстве, еще более бедном, подавленном огромной управленческой машиной и, естественно, без того «светлого будущего»», о котором все не переставало бабачить радио.

Ближе к зиме абсолютное отсутствие солнца в течение нескольких недель, сумерки в дневное время, жидкая грязь на тротуарах столицы, и сосредоточенные лица около каждого магазина, в попытках сколотить компанию для выпивки «на троих», вызвали устойчивую ипохондрию. Я с большим трудом привыкал к этому ежедневному зрелищу на ступеньках гастронома на первом этажеоколо моего дома, даже начал немного сочувствовать этой массе людей, почти не видящих за долгую московскую зиму голубого, яркого неба, не согретых солнцем, утративших человеческое достоинство из-за стояния в очередях, шаркающих по грязным тротуарам заснеженной Москвы нечищеными ботинками.

Я уже забыл об этих сюжетах моей университетской поры в Минске, разыгрывающихся каждый день во дворе моего дома после работы, связанных с повальным российским (да и беларуским тоже), алкоголизмом. Ведь в Тбилиси, хотя вино там всегда составляло неотъемлемый атрибут любой встречи, не было ни одного вытрезвителя, а увидеть лежащего на улице пьянчугу было просто невозможно. Что же это с этими столичными жителями здесь происходит, почему так? Климат, образ жизни или что-то «в головах»?

Да, и в моем «ящике», плотно укомплектованном специалистами самого высокого уровня, технической интеллигенцией, все время приходилось слышать в коридорах на обеденном перерыве одни и те же разговоры о вчерашней выпивке (кто и сколько выпил), и способах «поправиться», то есть придти в себя после тяжелого похмелья. Других тем, за исключением производственных, почти не слышно, они даже о женщинах не могли друг другу рассказать что-либо без связи с выпивкой. Интересно — о чем же тогда судачили их женщины, жёны? Ну, не о своих же мужьях, или о том, в каком виде «он добрался домой»… Может быть, это только в «ящиках» работает такой контингент?

Бесспорно, была в Москве и другая жизнь: попасть на премьеру в театр, например, было очень трудно, хотя мне казалось, что театры, консерватория, филармонические концерты в основном были забиты приезжими. В музеях бывало свободнее, там шумели многочисленные экскурсии школьников, а толпы приезжих, главным образом, женщин, ходили за зкскурсоводом с блокнотами в руках. Провинция, видимо, не сдавалась.

Еще одна черта бросилась в глаза в Москве — на улицах, в метро, на котором я ездил на работу, вызывало удивление количество людей в военной форме разного покроя и цвета. На моей «зеленой линии» — это были голубые погоны офицеров ВВС, толпами вываливающиеся на станции метро «Динамо» к стадиону. Здесь, на другой стороне Ленинградского проспекта, стоял, выстроенный в 50-е, громадный спортивный комплекс Советской Армии. Полтора десятка лет тому назад, в составе ватерпольной команды ОДО («Окружного Дома Офицеров» Белорусского военного округа), я участвовал в турнире по случаю открытия новенького, пятидесятиметрового бассейна ЦСКА. Но майоры и подполковники, составляющие большинство этих групп, не сворачивали к спортивным комплексам.

Вроде бы стало понятно, отчего здесь такое количество военных — район такой, район «готовых к труду и обороне», закрытых, военизированных НИИ, «ящиков»», СКБ. Появилось ощущение, что весь город, а может и вся страна опять готовится к следующей войне. Или все полковники и майоры этой громадной державы собрались в Москве на какое-то никому неведомое сборище?

Странное впечатление производила Москва в эти годы, взбудораженная прессой, радио и все более развивающимся телевидением, бесконечно предупреждающим нас о «происках», «зверином оскале», «враждебном окружении» со всех сторон света — слова, которые ничего для меня не означали и скорее раздражали. Тем более, что увидеть это «враждебное окружение» власти нам не давали, а «звериный оскал империализма» мы рассматривали на рисунках Кукрыниксов в журнале «Крокодил».

Вместе с тем, в новом для меня московском 1973 году, газеты зашумели о подписанном руководителями двух стран — СССР и США — «Договоре об ограничении систем противоракетной обороны» (ПРО-1). Вот короткая выдержка из газеты того времени — «исходя из того, что ядерная война имела бы для всего человечества опустошительные последствия, а также в целях смягчения международной напряженности и укреплению доверия между государствами».

Может быть, наконец-то, это военизированное насквозь государство стало поворачиваться к другому миру, другому будущему? Но, судя по обстановке в моем «ящике», оснований для таких надежд было мало. Начальство собирало всех сотрудников регулярно на «оповещения» о врагах вокруг нас, о бдительности и повышении трудовой дисциплины, о каком-то загадочном иностранном автомобиле, который якобы слишком часто стоял вблизи корпусов НИИ, о возможном прослушивании наших разговоров и т. д.

Москва 1973 года, ее улицы и серые массы людей, перетекающие из улиц на площади, с площадей на эскалаторы метро, из электричек всех девяти вокзалов в гулкие вокзальные пространства, этот гигантский муравейник не вызывал у меня положительных эмоций. Мне часто становилось не по себе на улицах этого города.

Как ни странно, но именно в моем сверхзакрытом «ящике», я неожиданно обнаружил прекрасную библиотеку — место для уединения и пищу для размышлений, несмотря на интенсивную работу под бдительным присмотром начальства всех уровней. Работа двигалась, удалось разработать принципиальную схему нового устройства, встроить свои волоконно-оптические преобразователи даже в головку самонаведения ракеты класса «воздух-земля», подготовить всю необходимую документацию и получить «авторское свидетельство». Немного озадачило при получении патента то, что кроме двух реальных исполнителей, меня и моего сотоварища, в авторах вдруг появилась группа людей, которых я и в глаза не видел. Не то, чтобы я отличался особенной наивностью, но бесцеремонность начальства озадачила. Ну, да, мы же «винтики», а начальство в этом заведении все еще ходит по привычке, как-будто в брюках с лампасами, даже если на них надета гражданская одежда, а при лампасах у них и ноги не сгибаются, как у обыкновенных людей. Что уж тут говорить о научной этике, сугубо цивильном изобретении…

Пришла пора разыскать Олега Александровича Чембровского, глотнуть свежих идей, поговорить с ним, эти беседы на самые разные темы всегда были большим наслаждением для меня, давали пищу фантазии.

Первая же встреча, после вынужденного перерыва, с Олегом Александровичем, у него дома, около ВДНХ, наполнила меня живительной радостью новых перспектив. Его наставление — «потерпеть немного в НИИАСе», и бодрое — «у нас впереди много интересных проектов», сняли с меня тяжесть навалившихся на службе — «надо, надо, надо…».

В «ящике» работал научно-технический конвейер, не оставляющий времени на размышления, там всё было подчинено одной цели — созданию все более совершенного оружия. Там все подразделения работали при остром дефиците времени, а работа шла по жёсткому графику, по которому надо было сдавать отчеты в соответствии с планом, выдавать регулярно заявки, переводить и писать аннотации на выкраденные «оттуда» закрытые материалы, и все время отчитываться «о проделанной работе». Наваливалась обычная бытовая тоска… Вот именно это и была та пресловутая, знакомая ранее мне только по газетам, журналам и телевидению, «гонка вооружений».

Из принципа, — чем сильнее давят, тем больше сопротивление, — я становился отъявленным пацифистом, начал собирать в библиотеке новый материал и погружаться в совершенно другое, новое для меня, научное направление, под воздействием бесед с Олегом Чембровским. Он уже приступил к формированию группы энтузиастов прикладного, мирного использования искусственных спутников Земли. Это направление отвечало моим представлениям о том, что надо делать разумным существам в нашем быстро меняющемся мире. Несколько встреч с ним и Олег Александрович открыл для меня новый мир, мир новых людей, мир новых идей. В этой неформальной группе единомышленников обсуждались вопросы метеорологии, так называемого «активного воздействия на среду», на погоду в интересах человечества, использование методов «дистанционного зондирования» для нужд народного хозяйства, навигационные задачи, полуфантастические идеи транспортировки тяжелых грузов с помощью новых типов дирижаблей, целые поезда из дирижаблей…

У Чембровского был невероятно интересный круг общения, в который он постепенно ввёл и меня. Я познакомился с Ощепковым Павлом Кондратьевичем — изобретателем первого в мире радиолокатора, за который его и репрессировали в конце тридцатых годов, как говорили, «чтобы не высовывался». Его изобретение очень высоко оценил когда-то на испытаниях в 1934 году, тоже «высунувшийся» своей эрудицией, маршал Тухачевский, оказавшийся в скором времени там же, где и Ощепков — и расстрелянный в 1937 году.

Одним летним днём Олег Александрович взял меня с собой на дачные «посиделки» к вдове «ракетного академика» Янгеля, специалиста в области авиастроения, Ирине Викторовне Стражевой, интересной женщине «со следами былой красоты», как писали раньше…

В окружении Чембровского я нашёл других людей, это был другой, настоящий мир…

Я возобновил в этот московский период, прерванные после защиты диссертации в Бабушкине, старые знакомства — с полковником Георгием Владимировичем Самойловичем из ВЦ МО и «вольноопределяющимся» Борей Стольбергом, калининским соавтором моих работ по применению астронавигационных датчиков в космических аппаратах, в проекте «Лунник». Боря наездами бывал в Москве, заходил по служебным делам в НИИАС.

И все же не оставляла меня мысль о том, что я делаю что-то «не то», работаю в сфере, ненужной, по моему глубокому убеждению, никому, кроме «руководства», к которому я не питал никаких симпатий, как и ко всей сфере совершенствования все более убийственного оружия. К армии у меня осталась устойчивая неприязнь еще со времени прохождения в университете военных сборов. Я же до сих пор помню бессмысленные до идиотизма работы по случаю приезда в часть высокого начальства, например, подкрашивание пожухлой травы по обочинам армейского «плаца» зеленой краской, или «лекции» сержантов-сверхсрочников об особом, советском смысле солдатской жизни.

Конечно, армия всегда в России была такой вот нелепой и отчужденной от нормальной жизни всего народа, со времён Пушкина. Ведь додумался кто-то отправить его прадеда, Ганнибала, в Сибирь, майором Тобольского гарнизона, с поручением «измерить китайскую стену». Прошло-то почти два столетия — неужели ничего не изменилось в головах у начальства?

Чтобы мне ни говорили о том, что мы работаем «на оборону отечества», «куем щит» или другие выспренные и часто фальшивые утверждения, вроде «хочешь мира — готовься к войне», я давно перестал верить этим лозунгам. Не может быть, чтобы одна страна все время была права, а все мировое окружение ошибалось, ведь все двести, или около того, стран в мире живут совершенно другой жизнью. В конце концов, не может быть так, чтобы четыре миллиарда людей на нашей планете (это был 1974 год) жили «в ужасающих условиях капитализма» только потому, что не осчастливлены «единственно правильным» марксистско-ленинским учением, катехизисом нашего отечества. Фразы, фразы и фразы, а вместе с тем, вся «миролюбивая политика» державы, вся история России и царской, и за ней Советской России, теперь СССР, свидетельствовали о постоянном, агрессивном отношении этой империи к своим ближайшим соседям. Непрекращающемся передвижении границ и захвате близко лежащих территорий под любым удобным предлогом, независимо от государственного строя на этих соседних территориях.

От Камчатки до Западных областей Беларуси и Украины, от Прибалтики или Карелии до Нахичеванской области, на Сахалине или в Дагестане — везде и всегда исповедовалась одна доктрина — расширения пространства, бесконечное присоединение чужих земель к «великой империи». Все эти «добровольно» присоединенные к России территории, все среднеазиатские республики, Польша и Лифляндия с Эстляндией, Дербент и Баку, Крым и Молдавия (Бесарабия), Грузия и Литва, Туркестан и «прочая, прочая, прочая», были завоеваны в неравной войне колоссальных русских армий с малочисленным «туземным населением». А затем начиналась стадия «ассимиляции» в русском исполнении, в чем я мог уже дважды удостовериться лично, родившись в Беларуси и прожив половину сознательной жизни в Грузии.

А что касается предлогов для аннексии, то идеологи «великой России» навострились за несколько веков, в спорах с внешним миром, друг с другом, («почвенников» и славянофилов с «западниками», большевиков с меньшевиками, великороссов с малороссами и т. д. и т.п.) превращать черное в белое, с пеной у рта доказывать «историческую необходимость» продвижения к «естественным границам», «спасать» бывших соотечественников, единоверцев, как «спасли» в ХIХ веке униатскую часть Великого Княжества Литовского (ныне Беларусь), и рассеяли по ветру почти половину «братского» народа. Или «поддержали христиан» Крыма в ХVIII-ом, окончившимся захватом целого государства Крымских татар.

Вообще, удивительное свойство, а чаще самомнение, россиянина «просвещать малые народы», приобрела такие формы, что трудно иногда понять смысл происходящего. Русские политики до сих пор не выучили простой истины — «не лезть в чужой монастырь со своим уставом». И всё-таки мне кажется, что многим нормальным людям в России становилось совестно в полуголодной стране участвовать в этой военно-политической афере, продолжающейся несколько столетий, на разных континентах, поглощающей чуть не весь бюджет нищей страны, доживающей последнее столетие второго тысячелетия от Рождества Христова.

В Москве контраст между центром и окраинами был особенно заметен, когда я наездами бывал в командировках по России. Все более и более выкристаллизовывалась мысль, что в этой последней мировой империи «жить в провинции у моря…», говоря словами Бродского, заниматься другими делами, было бы намного честнее, все равно «плетью обуха не перешибешь».

Вместе с тем, нельзя было пожаловаться на работу в моем московском НИИ. В этом хорошо отлаженном механизме все было рационально, это совершенно автономное предприятие смогло бы выдержать даже полную изоляцию от внешнего мира (например, на случай атомной войны). Библиотека, столовые, кондитерский цех (радость женщин), неплохие заработки — вроде бы все было. Но безрадостная тематика, сухие отношения между людьми, подозрительность, жесткий режим, не позволяющий расслабиться даже на минуту, бесконечные «политинформации» — вызывали все большее уныние и отчуждение.

Здесь все раскланивались, конечно, друг с другом, но делали это только по привычке, не умея просто улыбнуться встречному. Насупленные лица этой толпы в несколько тысяч человек, устремлявшейся через проходные на перерыв, напоминали кадры из фильмов Чаплина об Америке 20-х годов. Оживлялись сотрудники, мои сослуживцы, только в столовой, приближаясь к кассе с подносом в руках, уставленном стандартной едой. Еда, тоже вроде была приличная, но словно пропущенная через фильтр, после которого исчезают цвета и запахи. Даже разнообразные по виду пирожные, из собственного кондитерского цеха НИИ, имели всегда один и тот же вкус бисквита, пахнувшего яйцом, с намазанным на него сладким, тяжелым маслом. Где те тбилисские сладости — пахлава, шакар-чурек, када или в пору «ртвели» (праздник сбора винограда) — «чурчхела, пеламуши»?

Освоившись через несколько месяцев с режимом института и получив спецпропуск для выхода за пределы территории на обеденный перерыв, я стал бегать в закусочную на соседнюю улицу Викторенко. Там хотя и народ был странноватый, обшарпанный, даже иногда жуткий по внешнему виду, там хотя и собирались «забулдыги» со всего района Аэропорт-Сокол (в просторечьи ХЛАМ — художники, литераторы, артисты, музыкаеты), но еда хоть немного напоминала домашнюю кухню, да и разговоры были поживее и поинтереснее, чем в коридорах НИИАСа.

Олег Александрович при очередной встрече натолкнул меня на мысль о дистанционных, спутниковых методах исследования атмосферы и океана. Техническая сторона этого направления была близка теме моей диссертации. Я начал подбирать литературу, откапывать в институтской библиотеке интересные переводы западных книг, и погружаться в другой мир. В этой другой реальности происходили удивительные явления, которые начинали нащупывать океанологи, метеорологи, специалисты из космической области исследований в других странах. И в этой сфере работали совсем другие люди, которые всегда интересовали меня больше, чем физические явления. Это класс людей, которые по каким-то, неведомым мне причинам, погрузились в таинственный мир природы, природы как таковой, той что окружает человека, той которая часто приводит его в восхищение. Мне никогда не нравился тургеневский Базаров, как и многие его другие герои, и я оставался всегда и остаюсь до сих пор всего лишь благодарным зрителем в этом храме.

В Москве природы не увидишь, она залита бетоном, застрочена рельсами, утыкана шпалами, отгорожена от человека бесконечными заборами, оградами, решетками, шлагбаумами. Московское небо, бледное и чахоточное, заволакивается разноцветными дымами из труб, вдохновляющими только советских модернистов от живописи. Майская зелень, еще только недавно вспыхнувшая от радости весеннего пробуждения, жухнет в первую же летнюю неделю, покрывается войлочным слоем пыли. А звуки столицы скрежещут по позвоночнику, выводят из равновесия и не дают нормально высыпаться по ночам. Я живу на стыке двух улиц, одна из которых переходит в шоссе, пересекает кольцевую дорогу. По ней и днем и ночью грузовые автомобили, рефрижераторы, самосвалы, двухосные и трехосные, с прицепами и без них, везут тысячи тонн грузов, чтобы заполнить бездонное чрево Москвы. Я еще только начал втягиваться в железно-механические ритмы города, а уже сон становился прерывистым и возникало хроническое недосыпание, и все чаще мне хотелось уехать отсюда, подальше, хорошо бы к морю.

Мне в институтской библиотеке попалась на глаза «Физика моря» Шулейкина, и я начал зачитываться этой книгой, как детективным романом. Читал и заново перечитывал главы, посвященные тропическим циклонам, ураганам, поразившим мое воображение. Но когда я еще случайно добыл небольшую книжицу «Охотники за тайфунами» и проглотил ее за пару ночей, во мне начала, как при любовной лихорадке, звучать призывная, завораживающая мелодия, заглушающая мои внутренние тревоги, назойливые шумы города, дурацкие служебные разговоры, голоса радиодикторов, осчастливленных новостями. Это во мне возникла вновь хорошо мне знакомая «музыка странствий».

Я рос в послевоенном Минске, воспитывался улицей и добротным американском кино, так называемыми, «трофейными фильмами» — и в кино мы, мальчишками, ходили каждый день — утром, днем или вечером. Чаще всего «прорывались» в клуб МГБ на вечерние сеансы, или, удирая с уроков, просачивались в летнюю пристройку к кинотеатру «Первый», построенному еще во времена войны немцами, собрав несколько рублей и «дав в лапу» старику-контролеру. Фильм «Ураган» тех лет настолько врезался в мою память, — я его посмотрел раз десять, — что когда я стал читать все, что можно было найти в московских библиотеках об этих необыкновенных проявлениях природы, те далекие детские киновпечатления снова ожили в моем воображении. Тропические циклоны через некоторое время стали для меня навязчивой идеей. Я стал серьезно заниматься изучением всего, что было с ними связано, даже написал письмо академику Шулейкину, добротно описавшему это явление в своей «Физике моря». Он доживал свою жизнь в Кацивели (Крым), но, помнится, тогда уже сильно болел и мне не ответил.

Я «зацепился» в институтской библиотеке за американские материалы по структуре ураганов, которые изучала специальная авиагруппа, базирующаяся на острове Гуам в Тихом океане, единственная команда исследователей, которая осмеливалась летать сквозь смертельные, облачные, вихревые образования тропических циклонов, пролетать сквозь «глаз циклона» на самолетах типа В-52, легендарном цельнометаллическом четырёхмоторном бомбардировщике «Летающая крепость». Материалы этих самолетных экспериментов дали дальнейший толчок моим размышлениям об энергетических особенностях циклонов, о механизме накачки энергии в ураган восходящими потоками воздуха, насыщенного парами, поднимающимися с разогретой до температуры выше 26 градусов по Цельсию поверхности океана. Мне показалось, что я нащупал техническую возможность прерывать эти восходящие потоки паров морской воды молекулярными пленками специальных веществ, распыляемых на морской поверхности.

Не отличаясь ложной скромностью, я через несколько месяцев интенсивной работы, в промежутках между сдачей одного отчета и перехода к новому, отправил в Госкомитет по делам изобретений и открытий, первый вариант своего предложения — «Способ подавления тропического циклона». Через некоторое время я, как впрочем и ожидалось, получил отказ в выдаче патента со стандартной формулировкой: «в соответствии с изложенным отдел сельского хозяйства не находит оснований…». Интересно, каким образом заявка попала к специалистам сельского хозяйства?

Вот после такого «афронта» я уже по-настоящему загорелся идеей борьбы с ураганами, тайфунами, «вилли-вилли» и всеми другими дьявольскими природными образованиями, регулярно возникающими в тропических зонах Мирового океана. Особенно меня покоробила в отказе Комитета по изобретениям фраза о том, что «предложение не может быть признано полезным, а следовательно, не может быть признано изобретением». Если бы еще эти «специалисты по картофелю» сформулировали свой отказ более грамотно и по-русски, я бы согласился. Нет, я так просто не выйду из игры…

Так что я еще и еще раз переделал свои материалы, внес некоторые исправления и снова отправил уже в конце года новый вариант заявки на «Способ подавления тропического циклона». Дело было сделано, можно было заняться чем-нибудь другим. Могу только добавить, что положительное решение на мою заявку я, в конце концов, получил, а «Авторское свидетельство» пришло по почте в мой «ящик», после чего меня «пытали в первом отделе» и начальство стало враждебно на меня коситься. Назревал конфликт, который подтолкнул меня к дальнейшим действиям и принятию нового решения. Сам новый «Способ подавления…» уже не вызывал у меня радости, казался ничтожным, но сыграл дальнейшую роль в моей жизни.

Елена Сергеевна Вентцель и другие

Как хорошо иногда погрузиться в атмосферу устоявшегося быта, традиционного времяпровождения, со спокойными, умными, не навязчивыми собеседниками своего круга, своего миропонимания.

Большущий, низкий абажур с кистями обрисовывал желтый круг на темной столешнице допотопного стола-чудовища с резными, изогнутыми, дубовыми ножками. Карточные листки легко скользят при раздаче к участникам древнего церемониала — «московская пулька», преферанс, или как его раньше называли — «вист». Вот где мне, наконец, пригодились многолетние «занятия» на факультете университета с Женей Царьковым, моим школьным другом и сотоварищем по университетским «пулькам». Игроки за этим столом у Вентцелей — высочайшего класса и только свои, меня берут в игру лишь на правах «кавказского гостя».

Гостям не отказывают в собственных странностях, и предлагают не замечать эти странности у других по старой установленной веками традиции. Возглавляет стол Елена Сергеевна Вентцель, «Кот», как называют ее домашние. В этой семье всех более или менее близких родственников и знакомых зовут по разным прозвищам. Меня, например, вскоре уже зовут «Артурище», видимо за громкий голос и габариты. Я, хотя и привыкаю к этой форме обращения, но конечно, так называть Елену Сергеевну не решаюсь, так как, я, да и не только я, а многие сидящие за этим столом, учились по ее классическому учебнику «Теория вероятностей». За столом почти все «технари», а для меня она — фигура вроде Софьи Ковалевской. Только Рита, жена Миши, из гуманитарной сферы.

Ну, вот и Андрюшу, внука Елены Сергеевны уложили спать. Время застыло. Даже стрелки часов подчинились значительности момента и словно остановились. Миша «сидит на прикупе» и поэтому иногда прерывает тишину, комментируя расклад или уточняя записи. Время от времени слышны тихие замечания, понятные «посвященным»: «два в пулю», или «три в гору», «зуб на Миху». Споров не бывает, разве что при «ловленном мизере», когда все оживляются. Мира за пределами светового круга от старого абажура как будто и не существует.

Я, скоро будет десять лет, как поддерживаю отношения, сначала профессиональные, с Мишей, младшим сыном Елены Сергеевны, знакомому мне еще со времен тбилисских семинаров в Институте кибернетики, потом дружеские, а вот уже и личные — со всей семьей Вентцелей. Эти встречи переросли простое знакомство и стали для меня потребностью, привычкой. Мне в Москве особенно не хватает таких людей в моем окружении. Миша становиться первым московским другом, первым, а как потом оказалось, и единственным. Более, новых друзей у меня в Москве не появилось, поэтому я так ценю всех своих друзей и приятелей со школьной поры или университетского цикла. О тбилисских не буду говорить — их у меня много, но это особая тема. Здесь, в Москве, в России, друзья образуются, по моим представлениям, если не по совместной работе, то только на почве выпивки.

Семья Вентцелей, видимо, сохранила то, что в моем послевоенном детстве, с неполными семьями, разрушенными войной и бесконечными кампаниями НКВД, семьями, утрачивающими свое прошлое, известно было мне только по рассказам. Это были испытанные временем семейные традиции — цельность, открытость, толерантность, и, сконцентрированный за несколько веков, интеллект, а также абсолютное неприятие догм любого содержания, кастовая честь и достоинство.

Три поколения математиков в этой семье развивали большую науку, прикладную математику, основы новых научно-технических направлений — баллистику, теорию вероятности, исследование операций, топологию.

Я не застал в этой семье её главу, легендарного генерала, Дмитрия Александровича Вентцеля, он рано умер. А со всей семьей познакомился в период нового творческого подъема Елены Сергеевны, уже в качестве литератора, под псевдонимом И. Грекова. Так что мы читали все ее повести, что называется «из первых рук». Это было время, когда ее изгоняли после тридцатилетней работы из Военно-воздушной академии («Жуковки»), как писателя, «очернившего военное начальство», хотя мало было людей в СССР знающих, кто скрыт за ее литературным псевдонимом. Она мне напоминала своей породой и простотой мою мать, к которой я приезжал все реже и реже, увлекаемый центробежной силой своей страсти к «дальним странам», все дальше и дальше от моего «родного кута» (родной угол бел. яз.). Они были похожи и чем-то другим, интонациями, ясными определениями, да и родились в один день, во время весеннего равноденствия, 21 марта.

Ост-зейские корни этой семьи уходили во времена Петра Первого, когда немцев и других специалистов привлекали в Россию, что было засвидетельствовано «Разрешением 1722 года» на «устроение аптеки», хранившимся в семейном архиве Вентцелей. Санкт-Петербург и Ревель (сегодня Таллинн), были городами, где рождались и работали их замечательные предки. Они не делали большой государственной карьеры, они делали более важное дело — несли знание самой высокой пробы в отсталую Россию, воспитывали сотни учеников, и не просто их учили, но закладывали основы гражданского общества не политической демагогией, а нравственным примером и мужеством личной жизни. Принесшие присягу новому отечеству, они выполняли этот долг до конца своей жизни. Как это бывает в России, несмотря на их вклад и, по-немецки, добросовестную и ответственную работу, результаты их деятельности часто оборачивались против них. Их фамилия раздражала ревнителей русской самобытности, а обычная зависть к достижениям и успехам этой семьи часто порождала враждебное отношение окружения, воспитанного на домотканных идеалах. Но Вентцели исправно выполняли свою миссию, а иногда и «несли свой крест», не обращая внимания на «шавканье из подворотен» русских националистов.

«Я российский дворянин, — надменно отвечал Сиверс, — предки мои проливали кровь за Российскую империю, а я за Российскую Федеративную. Как-нибудь мы с Россией разберемся, русский я или нет», — так говорил один из литературных героев И. Грековой (приложение 1).

Так мог бы сказать и сам Дмитрий Вентцель — профессор, генерал-майор авиации, заведующий кафедрой баллистики в «Жуковке» (Военно-воздушная академия). О нем в Академии ходило много разных анекдотов, прежде всего как о человеке, которому «известно абсолютно все». Говорили что, когда Елена Сергеевна познакомилась с ним, она была потрясена его эрудицией и спросила: «Неужели вы все знаете?». А тот совершенно серьезно ей ответил: «Не все, но три четверти знаю». Он умер в 1955 году, ему было тогда чуть больше пятидесяти.

В 1968 году Елене Сергеевне Вентцель пришлось уйти из Военно-воздушной академии имени Жуковского, где она проработала 33 года. Ее повесть из жизни военных спецов «На испытаниях» (1967) высшими чинами Министерства обороны была объявлена клеветой на армию. К борьбе с «неугодной» писательницей подключились и советские филологи, было даже собрано чрезвычайное совещание в Институте русского языка Академии наук СССР. Помог Корней Иванович Чуковский: на совещании прокрутили пленку с записью его защитного слова, так как сам Корней Иванович в то время был болен. Корней Чуковский, отличавшийся особой строгостью в отношении к «пишущим дамам», Ирине Грековой (её литературный псевдоним) посвятил статью «К вопросам о «дамской повести», где отмечалась ее великолепная филологическая эрудиция. Ее высоко ценили многие профессиональные литераторы, например, Твардовский, прочитав ее первую повесть «На испытаниях», сказал: «У нее есть перо, золотое перо…».

Умерла Елена Сергеевна 15 апреля 2002 года на 96-м году жизни. Ее прах покоится на кладбище Донского монастыря, рядом с ее могилой лежит и мой единственный московский друг — Миша Вентцель, ее младший сын, рано ушедший от нас.

Миша Вентцель унаследовал от отца высокий рост, математические способности и любовь к военной форме, а от матери живой, красочный язык, мягкость движений и светящиеся золотым светом, карие глаза. И если сначала, еще тогда, в Тбилиси, нас объединил общий интерес к моделированию биологических систем и Алик Гачечиладзе, находящийся в вечном поиске основ памяти, то вскоре оказалось, что нам двоим и без этих, весьма искусственных предлогов, интересно общаться. А я был откровенно очарован всем бытом дома Вентцелей — их открытостью, расположенностью к новым людям и творческой безалаберностью.

Еще во времена моей тбилисской жизни, я прилетал в Москву и, если не мог воспользоваться гостиницей «Спутник», где «правил бал», известный всем командировочным из Тбилиси, «добрейший» Виталий Пивень, любитель грузинского коньяка, то на автобусе «Экспресс» быстро добирался к Вентцелям. Их, так называемый, «генеральский» дом находился на Ленинградском проспекте, как-раз напротив аэровокзала. Здесь жило много очень интересных, вообще говоря, даже исторических личностей. Одна «тетя Валя», как звал ее с детства Миша, Валентина Гризодубова, прославленная летчица, чего стоила. Выплывая из соседнего подъезда, она садилась в служебную черную «Волгу» и машина накренялась на эту сторону под воздействием ее могучего тела. Она тогда, по-моему, возглавляла Летно-испытательный центр Министерства авиационной промышленности.

Перебравшись в Москву, я стал бывать у Вентцелей чаще, обычно в свободное время, по выходным. Иногда летом, я оставался на несколько дней с ночёвкой, и мы с Мишей совершали небольшие путешествия по каналу «Москва-Волга», по водохранилищам — Клязьминскому и Истринскому, на его катере. Осталось до сих пор в памяти одно ночное возвращение по каналу на веслах, когда у нас заглох мотор и больше не заводился. Хорошо еще, что стоянка катера была на «Речном вокзале», так что за ночь, к утру, мы догребли до Москвы.

Миша не только скрасил мою московскую жизнь, но и дал мне очень много в понимании нового окружения, расширил круг моих московских связей, осветил своим неистребимым юмором наши монотонные советские будни. Мне до сих пор его очень недостает…

Если бы не Вентцели и Чембровский, с которым впрочем, как с любым профессиональным военным высокого уровня, не имеющим личной жизни, да ещё и вечно занятым решениями «мировых проблем», очень редко приходилось встречаться. Если бы не они, то вся московская жизнь осталась бы в моей памяти еще и в неприглядном свете людских взаимоотношений, хорошо отрегулированных советской властью. Эта всеподавляющая машина искоренения живой мысли и критического слова испортила, по моим наблюдениям, в дополнение к вечному «квартирному вопросу», уже не одно поколение москвичей, прибавив еще и страх и покорность судьбе.

Я попал как-то раз на очередной день рождения кого-то из родственников моей жены, где, как на первый раз показалось, встретились за столом вполне нормальные люди. Был там один не очень удавшийся художник, несколько людей с самым высшим образованием и несколько «приятной наружности» женщин, словом стандартная московская компания, где любят выпить, хорошо закусить и послушать анекдоты о евреях. Но среди приглашенных затесался, кажется, в чине майора, по его словам, представитель славного отряда людей «с холодным умом и горячим сердцем», который вдруг стал рассказывать, как они сидели в засаде, в кустах, у дачи Растроповича, когда там проживал Солженицын. Не хочу вдаваться в подробности этого рассказа, поданного аудитории с горящими от любопытства глазами, в очень распространенной в Москве приблатненной речевой манере. Я слушал этот бред, патологический, по своей ненависти к другим, непохожим на них людям, и понимал, что вот это и есть средний московский обыватель, у которого в голове уже давно, передаваясь из поколения в поколение, находится «некоторое особливое устройство, органчик», с его двумя «пиесами», давно описанный Салтыковым-Щедриным. А за прошедшие полтораста лет к тем двум «пиесам», заложенным в этот органчик, было добавлено лишь несколько новых музыкальных произведений, сочиненных специальной группой «композиторов и литераторов из отдела ЦК КПСС». Мне стало невмоготу, я оделся и тихо ушел. Появление таких людей в застольях и компаниях в Тбилиси было немыслимо.

Чембровский Олег Александрович

Прошел еще один год, еще одна весна стала манить своей недосказанностью, ожиданием чего-то нового, другого, хотя бы летнего тепла, ведь московские зимы сжимали мое сердце, и здесь мне часто казалось, что лето никогда больше не придет. И вот, наконец, Олег Александрович позвонил мне домой и пригласил к себе, в Президиум Академии наук на Ленинском проспекте, кратко сообщив, что «дело есть».

Он уже год, после всех злоключений, связанных с выходом в преждевременную отставку в чине полковника, занимал пост Заместителя Председателя Дальневосточного научного центра, но его рабочий кабинет находился в Москве. Я, под каким-то предлогом, не вышел на работу в НИИАС, и с утра, немного возбужденный загадочной перспективой, поехал на Ленинский проспект к дому номер 14, к невзрачной, всегда открытой калитке у главного въезда к Президиуму «Большой академии», с двумя, слегка покосившимися, обшарпанными кирпичными столбиками по бокам. Место знакомое всем сотрудникам академии по фонтану бывшего мытищинского водопровода, произведению скульптора Витали, перевезенному сюда в тридцатые годы. Конечно, о Витали и о фонтане я узнал много позже, но мне и тогда очень нравился старинный особняк Президиума в стиле ампир, тенистые дворы, почти всегда пустынные аллеи со служебными академическими зданиями, библиотекой, Минералогическим музеем.

Кабинет Олега Александровича Чембровского находился в одноэтажном, старом приземистом здании поблизости от упомянутого фонтана и Главного здания Президиума Академии Наук, на боковой, узкой улочке-аллее. Он попросил меня подождать, так как к нему толпились бесконечные посетителя. В приемной было оживление, в соседней комнате трещали машинками секретарши всевозможных мастей. Было начало лета, и солнце пробивалось в узкие окна этого особнячка, окрашенного в желтоватые, с темнеющими разводами, цвета. Здание напомнило мне наш старинный дом в Минске, дом моего детства, и у меня, как-то сразу же, улучшилось настроение и исчезла нервозность от ожидания предстоящего разговора.

Мне всегда нравились беседы с Чембровским, которые давали обильный материал для последующих размышлений и заражали оптимизмом, исходящим от всего облика этого нестандартного, увлечённого новыми идеями, человека. А тут еще и предполагаемое «дело». Он был в последнее время захвачен несколькими проектами, но один из них — «поезда-дирижабли» не вызывал у меня оптимизма, к тому же был очень далек от моих предпочтений в научной сфере. Но вот «активные воздействия», «дистанционные, космические методы исследований» — это уже было в сфере моих новых интересов.

После нескольких «вводных», как любят выражаться в армии старшие офицеры, он меня прямо ошарашил предложением организовать новое направление в Дальневосточном научном центре, то бишь во Владивостоке, «далеком, но нашенском». Дальше Урала и Средней Азии меня еще не заносило, так что перспектива увидеть новое, конечно, прельщала, но все бытовые вопросы нашей советской действительности вставали со своей каменной неумолимостью, тяготили. Надо было изучить возможности этого предложения и уже только после этого принять решение. Я к Москве все никак не мог прижиться, что, может быть, и позволило мне, в конце концов, принять окончательное решение. Чембровский мне дал месяц на размышление и обещал поддержку во всем, что у меня вызывало сомнение. Одно было ясно уже с самого начала нашего разговора, что мне выдадут «карт-бланш» в определении тематики и что финансирование будет обеспечено все теми же военными структурами, поддерживающими наши направления еще в Институте кибернетики в Тбилиси.

Только к концу нашей беседы я понял, что у меня появляется реальный шанс заняться «моей химерой», тропическими циклонами (они же — тайфуны, ураганы, вилли-вилли и т.д.). От меня лишь зависит придать этой задаче новый угол рассмотрения, который бы всех устроил, а этому я наловчился за десяток лет соприкосновения со всякими «Управлениями» ВМФ и Министерства обороны, «Комиссиями», «Военными представителями» и другими структурами и персонажами, правящими бал в нашей советской финансовой Ойкумене.

И опять стала подниматься из глубин подсознания знакомая, наверное многим, мелодия, наигрываемая легкой рукой «музы странствий»…

Колебания у меня, конечно, были — срываться снова в неизвестное, да еще и такое далекое — не просто. Не хватало для принятия решений еще какой-то малости, но опять случай аккуратно взял меня под локоток и повел еще дальше.

В очередном визите к Олегу Александровичу в Президиум на Ленинском проспекте я засиделся, поджидая, когда он освободиться, и в его предбаннике «царь момента и король судьбы случай», свел меня с любопытным человеком «оттуда», из Владивостока. Это был Гагик Гарегинович Прошьянц, который тогда, если не ошибаюсь, был помощником Капицы Андрея Петровича, возглавлявшим Дальневосточный центр. Или ученым секретарем Президиума ДВНЦ? Впрочем, это не столь важно, а дело в том, что ему надо было срочно внести исправления в План-программы рейсов научного флота, а машинистку отпустил по каким-то личным делам Чембровский. Я уже давно, со времен защиты диссертации, сам печатал на машинке все свои материалы и решил помочь этому общительному человеку с таким печальным носом. Оказалось, что он сам родился в Тбилиси, а этого для меня уже было достаточно, чтобы оказать ему небольшую услугу. И вот, печатая какой-то очередной лист «Планов работы научного флота ДВНЦ», я вдруг в графе «порты захода» вижу знакомое мне с детства слово «Сингапур».

Карты полуострова Малакка, на самом южном конце которого, на островах и находится «бананово-зеленый» Сингапур, я срисовывал еще на Урале, в Соликамске, с журналов «Огонек», где публиковались материалы о войне США на Тихоокеанском фронте Второй Мировой войны. Куала-Лумпур, Сиам, Бангког, острова Борнео и Целебес — эти слова завораживали меня, пробуждали мою детскую фантазию, когда меня на лютом и негостеприимном севере уложил в кровать на много месяцев туберкулез военного времени.

Когда же в беседе с Прошьянцем выяснилось, что все научно-исследовательские суда Дальневосточного научного центра (ДВНЦ) обязательно заходят в Сингапур, так как там самое дешевое топливо и вода («бункеровка»), и продукты питания, вопрос о том, поеду ли я к Тихому океану, был для меня решен. Особенно мне понравилось слово «бункеровка», впервые услышанное мною, пока еще абсолютно сухопутным человеком. Словом сомнений больше не было — «надо ехать», как в том старом еврейском анекдоте, где при обсуждении этого вопроса, а евреи тогда уже получали разрешение на отъезд из СССР, умудренный опытом и глуховатый, ребе говорил: — «Не знаю, о чем вы там говорите, но ехать надо…». Да, уж — «пути Господни неисповедимы…».

Все необходимые приготовления — заявление об уходе «по собственному желанию», подготовка моего ближайшего окружения к тому, что «в Париж он больше не вернется…», сбор информации о Приморском крае, Владивостоке и многое другое, что требуется для организации «экспедиции к Японскому морю», заняло у меня пару месяцев.

Очень тщательно я сверил погодные данные Москвы и Владивостока по Климатической таблице из своего любимого Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, издания 1899 года (том 54). Выходило, что среднегодовая температура там, в Приморье даже выше московской на полградуса. А еще из того же источника я узнал наиболее важное для меня — там выращивают превосходные помидоры, а в тайге встречается дикий виноград. Это было последним и самым необходимым аргументом, чтобы сдвинуться с места.

Ну что же, все вроде бы складывалось неплохо, а еще и Тихий океан где-то там, бухта Золотой рог и возможность увидеть другой мир…

В один из дней все учащавшихся визитов к Олегу Чембровскому, он познакомил меня с предполагаемым директором нового института — Тихоокеанского океанологического. Институт уже был утвержден постановлением Президиума СССР, а его возможный директор еще должен был пройти через несколько «вышестоящих инстанций», а самое главное — какую-то комиссию ЦК КПСС. Директор был из Грузии, точнее из Сухуми, где возглавлял Сухумскую акустическую станцию, практически филиал Института акустики АН СССР, звали его Ильичев Виктор Иванович. Неформальные, доверительные отношения с ним установились сразу же, — у нас с ним было много общего, — и Грузия, где мы оба проработали более десятка лет, и спортивное плавание, которым он серьезно занимался еще в школьные и студенческие годы в Горьком, и понимание новых технических методов исследования окружающей среды.

Ильичев был физиком, акустиком, так что мы с ним могли говорить на одном языке. Я сразу же «закинул» удочку с наживкой — «тропические циклоны», что его очень заинтересовало. У него было и определенное понимание перспектив использования искусственных спутников земли для анализа поверхности Мирового океана. Все складывалось, с моей точки зрения, удачно — «звезды располагали»… Да и сам он производил впечатление компанейского человека, не скованного предрассудками, а подслеповатые глаза и толстые стекла очков, которые он время от времени протирал носовым платком, вызывали ассоциации с литературными персонажами вроде Пьера Безухова.

После бесед с Ильичевым у меня исчезли последние сомнения, и когда он улетел принимать новое хозяйство, я отправил ему вдогонку свои документы во Владивосток, где уже были зачатки всех подразделений советского учреждения, так как там уже формально заработал Тихоокеанский океанологический институт на базе существующего несколько лет «Отделения» московского Института океанологии. К концу лета пришел и ответ, что я «прошел по конкурсу» и зачислен в штат Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного научного центра Академии наук СССР (ТОИ ДВНЦ) в должности старшего научного сотрудника. Я стал «собирать вещи».

С Ильичевым, с которым я теперь часто встречался у Олега Чембровского, у меня к этому времени уже была негласная договоренность о том, что, кроме развития направления исследований океана с помощью искусственных спутников земли и других летательных средств, я буду его помощником в организации структуры института, кадровых вопросах и научно-технической отчетности института в должности ученого секретаря. За это мне «причитались» некоторые льготы — первоочередное жилье во Владивостоке, надбавки к зарплате и т. п. К тому же он готов был оказать помощь в качестве руководителя моей докторской диссертации. Ну, что же, складывался почти «неловленный мизер», так что дело было за мной, надо было слетать туда на Восток «на рекогносцировку», чтобы уже наверняка на месте определиться, что я в скором времени и совершил.

На Дальний Восток

Как и было положено в нашей замечательной стране, никто меня не авансировал, что было немного накладно, учитывая, что стоимость билета до Владивостока, примерно, равнялась месячному окладу старшего инженера. Но, слава Богу, еще была небольшая «заначка», и заверения «шефа», что, в конечном счете, там, на месте, «бухгалтерия со мной рассчитается». Со своим желтым «командировочным» портфелем, подарком мамы, получив благословление Олега Александровича, я и полетел за десять тысяч километров в неизвестное…

Надо сказать, что навыки подготовки к экспедициям я получил еще в свою бытность путешествий по Грузии. Я научился минимизировать количество вещей, необходимых путешественнику в зависимости от сезона, а это был конец лета, так что почти налегке, не занимаясь багажом, я сел в ТУ-114, бывший бомбардировщик, переоборудованный в пассажирский лайнер. Впрочем, я должен был через некоторое время все равно вернуться в Москву за своими скромными пожитками. Ну, а если все пойдет так, как я рассчитывал, то и семью можно будет перевезти.

Итак, «был день…», когда начался новый этап моей жизни. Я улетал ясным летним днем, с пересадкой в Хабаровске, а весь маршрут занимал около 14-ти часов, так что на месте я рассчитывал оказаться утром, летя на другой край земли, навстречу солнцу.

Пока я летел, солнце разминулось со мной на встречном курсе, ушло назад, за горизонт, на запад, ночь накрыла всю страну подо мной, и только во мраке подо мной, где-то на половине пути, замерцали под крылом красноватым светом редкие огни горящих газовых факелов. Как мне сказал сосед: — «атмосферу отапливают, вместо того, чтобы газ поселкам дать». Эти газовые факела нефтяных скважин напомнили мне, как в Москве, в районе остановки «Нефтегаз», около шоссе Энтузиастов, такие же постоянно горят в ночи. Но раз они горят, значит кому-то это нужно.

Красное солнце снова выплыло через пару коротких ночных часов уже перед посадкой в Хабаровске, быстро заняло свое место на ясном небосклоне над всеми облаками и не исчезало более за все время дальнейшего полета, посадки, пересадки на другой самолет. Через час полета уже в другом самолете на юг, к Владивостоку, на посадке в Артеме, солнце, непривычно, не по-московски, стояло прямо над головой и заливало все пространство вокруг, сияло над широким полем аэродрома, слепило глаза, высвечивало невысокие округлые верхушки гор, выглядывающие из-за линии горизонта.

Из Артема мне надо было добираться своим ходом до места назначения. Ощущение было странное: во-первых, украденное во время полета время, из-за смены часовых поясов, во-вторых, совершенно южное, непривычно жаркое солнце, и мягкие силуэты синих гор, по дороге из аэропорта, обступившие со всех сторон шоссе, почти такие же, как в Абхазии. Это были сопки, как мне еще во время полета объяснил старожил края, соседний пассажир. Где-то там за сопками уже было и море, и Тихий океан, белые корабли и чайки. И горы, и море и чаек я давно не видел — с давних, прежних лет моей жизни в Грузии.

Никто, конечно, меня не встретил, хотя я направил телеграмму о вылете на адрес канцелярии института. Пришлось брать такси и ехать по адресу — проспект 100-летия Владивостока, дом 159-а. Интересно, думал я, как же его будут называть еще через 10—20 лет? Оказалось, что несколько институтов центра, в том числе и Тихоокеанский океанологический (ТОИ), расположены на этой трассе, основной и единственной магистрали, ведущей из города Артем, где находился аэропорт, к самому городу Владивосток.

Дорога была неплохая, очень живописная, да и не длинная по московским меркам, так что, примерно, через час, свернув с основной трассы куда-то в сторону, в лес, обступивший узкую дорогу со всех сторон, проехав несколько сотен метров, я уже стоял перед пятиэтажной «хрущевкой». В таком вот точно доме я прожил десять лет в Тбилиси, здесь же в каком-то подъезде и должна была находиться администрация Тихоокеанского океанологического института. Походив из одного подъезда этого здания с облупившейся штукатуркой в другой и третий, я, наконец, узнал от какого-то мальца лет десяти, что «научники в последнем подъезде». Никаких опознавательных знаков того, что здесь находится академический институт, я не нашел. Вид этого входа в «храм науки» был, мягко говоря, удручающий. Этакое отверстие в чистилище, где на первом же лестничном пролете, в тенёчке, лежали два разморенных летней жарой, никогда не мытых пса, не пошевельнувшихся при моем приближении. Пришлось переступить через них и двигаться выше, на верхние этажи, откуда слышались звуки человеческих голосов. Очень хотелось есть и пить, даже немного подташнивало, то ли после 14-ти часов проведенных в самолете, то ли оттого, что здесь был уже полдень, а в Москве я бы еще спал самым крепким, утренним сном.

Я поднялся еще на несколько пролетов по густо заплеванной лестнице с разрисованными сгоревшими спичками стенами и, именно здесь, на третьем и четвертом этажах, в обыкновенных, стандартных, двух и трехкомнатных квартирах, обнаружил «Институт». Здесь была и канцелярия и кабинет исполняющего обязанности директора института, Булгакова Николая Петровича, и все остальные службы, необходимых для деятельности советского учреждения. Почему-то вспомнилось описание конторы «Рога и копыта» из моей настольной книги «Золотой теленок». Началось оформление командировки в ТОИ ДВНЦ АН СССР, из туманной московской организации, которая называлась что-то вроде НИРПЦ при МАИ, куда меня временно, после ухода из НИИАСа, пристроил Чембровский, чтобы стаж не прерывался.

Итак, я был на месте, в самом конце моего нового путешествия, на этот раз уже на расстоянии в десять тысяч километров пространства от Минска, Тбилиси, Москвы, от всех моих друзей, родственников и знакомых, за семь часовых поясов от моей прошлой жизни…

Тихоокеанский океанологический институт ДВНЦ АН СССР (ТОИ ДВО АН РФ)

Океана не было видно из окна комнаты, где я занялся оформлением своей служебной командировки. Не было видно и моря, или улицы, или хотя бы соседнего дома, вообще ничего не было видно, кроме шумевшего лиственного леса за окнами, плотным пологом закрывавшим всю землю от здания, где я находился, до волнистых линий горизонта. В бывших жилых квартирах стояло несколько старых столов с тумбочками и дюжина казенных стульев, приходящих в полную негодность. Но, светило яркое солнце, зеленая листва за окнами шумела под порывами бриза, наверное, долетевшего с моря, и, поэтому, вдруг нахлынувшая тоска при виде служащих бухгалтерии, сменилась ясным ощущением, что это вот временное, а дальше «все пойдет…». Правда, что должно было «пойти», я еще не мог сформулировать. Надо было походить вокруг, сориентироваться, сделать, так сказать, рекогносцировку местности, познакомиться с будущими сослуживцами. Я представился и.о.директора, так как с Ильичевым я уже разминулся, он снова улетел в Москву, зашел в бухгалтерию, неожиданно даже получил причитающиеся мне командировочные, и еще какие-то, вполне приличные деньги в виде «подъемных», и меня направили в общежитие Дальневосточного центра, которое несколько месяцев тому назад закончили строить и постепенно стали заселять новыми академическими сотрудниками.

Поскольку из всех вещей я ограничился одним, туго набитым портфелем, мне посоветовали на выбор — пройти к месту моего дальнейшего проживания пешком через лес или проехать две остановки троллейбусом и оттуда «через сопочку» спуститься к общежитию. Я выбрал первое — путешествие хотелось продолжить, но уже другим способом, надо было вдохнуть свежего воздуха. Самолеты, автомобили уже до предела сократили мой путь к намеченной цели, осталось сделать последнее усилие — добраться до своей постели, если только она где-то имеется. А пройтись по летнему лесу, днем, с небольшой поклажей мне показалось даже интересно. В бухгалтерии меня напоили чаем, и я с легким сердцем и тяжелой от часовой перестройки головой (семь часов разницы) отправился пешком на поиски своего жилья с направлением в кармане от администрации ТОИ в общежитие Дальневосточного центра.

Я быстро миновал несколько отдельных зданий академического городка и пошел по тропе. Было очень жарко, даже душно, желтовато-красная, по-видимому, от необычной глинистой почвы, тропа вела меня, через лес, опутанный какими-то вьющимися растениями, дорогу сжимали густо растущие деревья с высокими кронами, смыкающимися в сплошной полог над головой, так что, несмотря на яркий и солнечный день, было немного сумрачно. Я не узнавал этих деревьев, цветов под ногами, запахов влажного воздуха с примесью чего-то знакомого, но давно забытого. Пиджак был переброшен через плечо, портфель стал через некоторое время тяготить руку и вдруг я услышал знакомый отдаленный шум — шум прибоя. Надо было только свернуть с тропы, спуститься по какой-либо тропочке с косогора через лесную чащу и — вот оно, вышло ко мне навстречу, пахнуло в лицо еще более горячим и влажным воздухом, темно синее море.

Нет, это было еще не море: я вышел к берегу широкого залива — на противоположном, отдаленном берегу этого залива, за несколько десятков километров виднелись уже другие горы, они высились в синем мареве, дрожащие линии этих гор сходились и растворялись далеко за горизонтом. Тогда я не знал, что эти горы находятся уже за границей, в Китае, что это древние земли империи Цзинь и царства Бохаи. Как хорошо ничего не знать — легче дышится. Я спустился ниже по овражку, отыскал глазами тропку, заросшую густой травой, и по ней вышел на узкую каменистую кромку берега, где валялись спутанные грязно-зеленые косы подсыхающих водорослей. Море лениво ласкало камни, торчавшие везде вдоль прибойной полосы, оно искрилось тысячью прыгающих жемчужин на морской ряби под дуновением ветерка, оно было теплое, живое, и рука, опущенная в воду, покрывалась, сверкающими радужными пузырьками. Все во мне наполнилось ощущением счастья. Я не долго раздумывал, сбросил с себя одежду, благо никого не было на всем пустынном берегу, и вошел в воду. Это была вода, живая вода, моя стихия, сливавшаяся с моим ощущением полноты жизни, родственная моему телу, знакомая еще с детства, возносившая сознание в какие-то неведомые выси. Вода была легкая, тело могло лежать в ней без движений, море покачивало, убаюкивало и, если бы не жгучее солнце, можно было бы и вздремнуть. Словом это были те редкие минуты полного блаженства, которые сперва не осознаешь, а потом помнишь о них очень долго.

Девятиэтажное, недавно выбеленное, новое здание гостиницы-общежития, или, как называли его кадровики, «общежитие гостиничного типа Дальневосточного научного центра» на улице Кирова, к которому я подошел ближе к вечеру, уже обживалось поэтажно. Внизу, на первом этаже, была академическая поликлиника, второй и третий этажи еще приводились в порядок ремонтными рабочими для лабораторий Тихоокеанского океанологического института, а на верхних уже были слышны даже детские голоса и у подъезда стояло несколько детских колясок. Сюда приезжали и заселялись в свободных помещениях общдежития молодые специалисты со всей страны. Меня, для начала, тоже устроили в комнате, где уже проживали два человека, оба из моего поколения, оба из Москвы, как и я, оба тоже кандидаты наук, один из подмосковной Черноголовки, химик, другой радиофизик, уехавший в свое время из Сухумского филиала Акустического института АН СССР в Москву, и потянувшийся за своим бывшим директором Ильичевым во Владивосток. Каждому из нас, поскольку мы были с семьями, пообещали к зиме предоставить отдельное жилье в этом же здании, несколько этажей в котором было отдано для «малосемейного общежития».

Крыша над головой была, «удобства» в комнате представляли собой совмещенный санузел со «стоячей ванной», все было внове, интересно, окна комнаты выходили прямо на Амурский залив, внизу, метрах в ста от здания, было море с пляжем, на котором маячило несколько фигур. Условия были привычные, почти такие же, в которых приходилось отдыхать летом обычно на Черном море, где-нибудь в Гурзуфе или Дагомысе. Мне все это понравилось с самого начала, даже общежитие, в котором мне не доводилось побывать в мои студенческие годы. Не до общежитий было мне в моем университете — спорт отнимал все мое свободное время.

Я вынул из желтого, «командировочного» портфеля плавки, вышел из комнаты, спустился к морю, чтобы уже спокойно, не торопясь поприветствовать его, хорошенько поплавать до вечернего чая, которым меня обещали напоить мои «сокамерники». Надо было еще и по старой традиции, после пляжа заглянуть в ближайший гастроном за бутылкой красного — с меня, как новенького в этом трио, «причиталось».

В том году во Владивостоке, как мне помнится, все пили красные венгерские вина и бывшее французское пиво марки «33», на этикетке которого еще можно было прочитать — «Сайгон». Потом я узнал, что его завезли в неимоверном количестве несколько пароходов из Вьетнама. Пиво было в бутылках необычной формы из темного стекла, стоило недорого. Брали его целыми коробками по 12 штук в упаковке. Любимый мной «Боржоми» стоял на полу гастронома в таком же, как в Тбилиси, деревянном ящике со стружками.

Очередей, обычных для Москвы, здесь в магазинах не было, в булочной, рядом с гастрономом продавалась деревенское, разливное молоко. Как потом оказалось, его привозили в бочках утром. По утрам тогда можно было выйти к морю и купить у местного рыбака, которому надо было срочно опохмелиться, еще живого краба рубля за три, или свернутый из газеты кулек вареных креветок («шримсы» — по-местному) за рубль. Очереди были только за пивом. Лососевые рыбы, палтус, навага, сельди, — вареные, копченые, малосольные, вяленые, икра минтая, — горками и на развес, лежали на прилавках. Местный, белоснежный, пахучий, липовый мед серебрился на солнечном свете в стеклянных шарах-аквариумах, да еще и продавался здесь же в консервных банках, чего я нигде не видел до этого. Все это изобилие, после не очень в то время богатой продуктами Москвы, произвело на меня в первое время ошеломляющее впечатление. Я, если быть откровенным, не ожидал увидеть здесь деликатесной рыбы в таком количестве, или таких разносолов, особенно на маленьких местных базарчиках, где сосланные в Казахстан в сталинские времена корейцы, начавшие массово возвращаться в родные края, торговали великолепными овощами, соленьями, травами, привычными для меня на тбилисских базарах. Всего хотелось попробовать, все было вкусное, пахучее, острое. Как я, оказывается, соскучился по настоящей еде после пресного и однообразного московского стола. Но, как говорится, все по порядку. Что-то я забежал вперед — мне ведь еще только предстояло познакомиться с моими «товарищами по работе», по общежитию, узнать о деталях местной жизни, изучить район в котором предстояло прожить не один год…

Советское общежитие тех лет, независимо от того, где оно находилось, при институте, на заводе или в научном городке, в центральном районе, в западной Сибири или на Дальнем Востоке, имело свои, устоявшиеся за многие годы пятилеток, черты и особенности. Только женские общежития имели некоторые отличия от общежитий смешанного типа, что было любимой темой наших кинематографистов и патриотических авторов «советских бестселлеров». Надо пояснить, что под этим названием я понимаю тех авторов и те напечатанные миллионными тиражами книги и повести, которые были рекомендованы цензурой (Главлит) и лежали потом годами на полках бесчисленных районных библиотек.

Общежитие ДВНЦ было одним из таких же, построенных в «эпоху Брежнева». Массовое строительство общежитий, вместе со строительством «хрущевок» для растущих городов, было следующим шагом, новым советским достижением после поголовного проживания наших граждан в «коммуналках» или домах барачного (не путать с барочным) типа. В них жили годами, иногда десятилетиями, женились и выходили замуж, рожали детей, привозили родственников, которые начинали «временно проживать» вместе с постоянными жильцами. Как мне рассказал как-то, значительно позже, один из деятелей городского исполкома, в те годы во Владивостоке, в таких общежитиях, проживало до половины населения города, то есть около 300 000 человек.

Вот с такого общежития и началась моя новая жизнь в этом удивительном по своей красоте крае, в приморском городе, самом большом советском порту на Тихом океане, населенном совершенно другими людьми, связавших себя, свою судьбу, с морем, с океаном, людей не похожих ни на москвичей, ни на тбилисцев, ни на минчан.

Надо сказать, что советское общежитие было своеобразной аэродинамической трубой, в которой проверялись на прочность все качества человека. Мне кажется, что те люди, которые прошли общежитие, выдержали это многолетнее испытание своей психики и физической пригодности, были готовы для преодоления любых предполагаемых трудностей жизни. Именно, такие люди и покоряли потом Арктику и Антарктику, выживали в любых непостижимых условиях, «выполняли свой интернациональный долг», не боялись ни превратностей климата, ни многодневного стояния в очередях за детскими вещами и питанием, осваивали целину, вспахивали для прокорма дачные «шесть соток», и летали в космос. Это была для меня «тера инкогнита», надо было освоить этот новый мир, испытать его сильное воздействие на себе, чтобы потом, уже не оборачиваясь, идти дальше, вперед к какой-то не очень ясно осознаваемой цели.

ВЛАДИВОСТОК (1974)

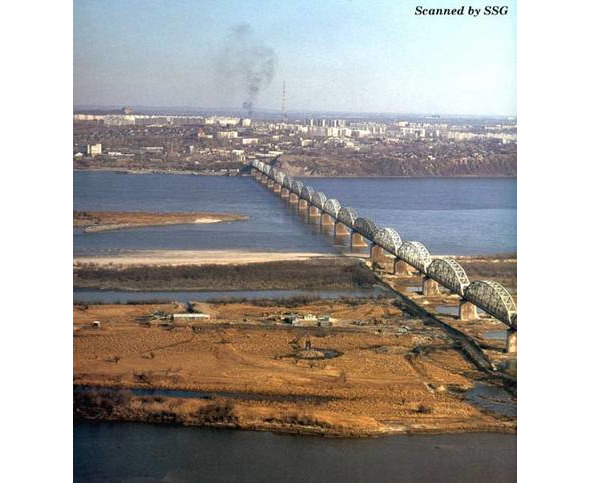

Владивосток оказался необычным городом, интересным своей историей, даже красивым с некоторых точек обзора, его многочисленных возвышенностей, «сопок», по-местному. Этот молодой город, в составе СССР очень быстро рос, в 60-70-е годы люди приезжали сюда по разным причинам, здесь было уже три или четыре специализированных порта, каждый в своей отдельной, изумительной по красоте и удивительной по названию бухте. Военные суда стояли в основном в бухте Патрокл, морской торговый и пассажирский флот базировался на нескольких десятках причалов в бухте Золотой рог, а самый многочисленный, рыбный флот был разбросан по всей извилистой береговой линии, по многочисленным бухтам, как например, Диомид, или на нескольких причалах от бухты Золотой рог до причалов в проливе Старка на острове Попова. В этих портах стояли сотни, а может и тысячи, судов разного назначения, одних судов Министерства рыбного хозяйства было в Приморском крае около тысячи. Мужчины «уходили в рейсы», а их жены жили, в основном, в общежитиях, разбросанных по всему городу, и летали на встречи со своими мужьями в порты захода судов, иногда в «Питер» через всю страну, а иногда в Калининград или Одессу. Весь город работал, жил и дышал морем.

Море было сразу же за порогом каждого дома, оно заходило в самый центр города, изогнувшись бухтой Золотой рог в его старинных кварталах, откуда город начал расти, от первых домов военного поста, до причалов портовой части Владивостока. Он строился всего-то чуть больше сотни лет, со второй половины Х1Х-го столетия, по причудливым изгибам береговой линии трех заливов: Амурского залива, Уссурийского и бухты Золотой рог. Город начинался у самой кромки моря, карабкался с морского берега на сопки, на них взлетали его улицы, а с улиц, идущих к морю, казалось, что город летит над морем, над миром, и расползается по долинам-распадкам «Первой» и «Второй речки», все глубже врезаясь в лесные дебри полуострова. Город вел счет своим годам со дня основания здесь военного поста в июле 1860 года, когда сразу же после подписания Айгунского договора между Россией и Китаем (1858 год), в безлюдную бухту вошел военный транспорт «Маньчжур» под командованием капитан-лейтенанта Алексея Карловича Шефнера (1-й председатель Владивостокского Морского собрания Шефнер Алексей Карлович (1832 — 1891) (Википедия)

В вахтенном журнале «Маньчжура» об этом событии была сделана следующая запись: «Сего числа отправлено на берег — один обер-офицер, 2 унтер-офицера и 37 человек рядовых 4-го линейного батальона для занятия поста». Солдаты и матросы под командованием сошедшего на берег прапорщика Комарова приступили к постройке поста. Через месяц после первой высадки на берег в бухту Золотой Рог пришёл винтовой корвет «Гридень» под командованием капитан-лейтенанта Г. Х. Эгершельда, корвет высадил маленький гарнизон для охраны поста Владивосток и обеспечил его необходимыми припасами Густав Христофорович Эгершельд (1831 — 1 февр. 1871). (Википедия).

1862 году военный пост Владивосток был царским указом объявлен портом, и здесь было введено «порто-франко» (право беспошлинной торговли заграничными товарами), что дало всплеск развитию торговли и было быстро оценено иностранными предпринимателями, ринувшимися сюда из Китая и Америки. А через двадцать лет была открыта регулярная морская линия Одесса — Владивосток судами «Добровольного флота», недавно организованного по подписке в виде пожертвований, достигших за два года трех миллионов рублей. Одним из первых пароходов этого флота был океанский пароход «Владивосток», осуществлявший вместе с двумя другими судами, по «высочайше утвержденному Временному положению о флоте, срочное и почтовое товарно-пассажирское сообщение между Одессой и портами Восточного океана для содействия развитию отечественной торговли». «ОСНОВАН ВЛАДИВОСТОК! https://www.prlib.ru/

Да, город был не похож на другие города, хотя и очень молодой, но у него уже была такая замысловатая история, что некоторые моменты ее не укладываются в рамки казенной летописи. Город был светлый, веселый, зеленые сопки сторожили темно синее море, было в нем что-то от Тбилиси — в обилии солнца, в удивившем меня фуникулере, в телевизионной вышке на вершине одной из сопок. Была даже своя улица Руставели, поднимающаяся от береговой черты Амурского залива к нашим общежитиям. Что-то было в нем и от Одессы, особенно в суете его портовой части и в летящей походке девушек. В нем хорошо дышалось, когда вечерний бриз залетал в окна нашей комнаты, вытесняя дневную жару. И не покидало какое-то весеннее настроение, хотя был уже конец лета. Город очаровывал, как это удается некоторым женщинам, с первого взгляда, что было тогда для меня очень важно. Значит, не зря я здесь, здесь будет хорошо, здесь есть перспектива, расширение горизонтов, размах Тихого океана, новизна встреч, и не было никаких сожалений о покинутой Москве.

И все же, надо выстроить в какой-то последовательности все, что произошло за годы, прожитые на далеких от Москвы берегах Японского моря, а Владивосток оказался именно там, а не на Тихом океане, как мне казалось ранее. Не думал я, что эти десять лет окажутся такими насыщенными по встречам, обстоятельствам, работе. Этот край дал почувствовать и пережить новые вершины ощущений, казалось, уже пройденных мною, навсегда оставил в памяти и душе, что видимо, одно и то же, образы и звуки тысячи лиц. Всю полноту переживаний, творческий подъем и глубину поражений, любовь и ненависть, восторги и боль души, настоящую мужскую дружбу и привязанность женщин… Не знаю, надо ли все осевшее на дне моей памяти переносить на бумагу. Не знаю, что оставить в тайниках сердца, что еще раз пережить, перекодировать в слова и предложения, и в какой последовательности. Этот поток сознания, поднятый из глубин, не имеет строгих границ, не имеет начала или конца, но всегда прокладывает свою дорогу, новую траекторию в хаосе памятных событий, так же как и морские течения, несущие свои, другие, отличительные от общей массы, воды, невидимые с борта судна, что обнаруживаются во всем токе вод Мирового океана.

Моя память — только часть бескрайнего, бесконечного поля этой всеобщей человеческой стихии. Что в ней особенного, отличительного, почему я выделяю что-то из нее, что всплывает раньше других образов и картин прошлого, не знаю…

Я думал, что побуду в свой первый приезд в Приморье месяц-другой, а задержался почти до зимы, не замечая ускользающего времени. Надо было войти в текущую работу по организации рутинной институтской жизни, понять себя в новой роли Ученого секретаря института, перезнакомиться с коллегами, постараться «заполучить» отдельную комнату, так как стали распределять еще один этаж в этом же здании, и уже потом спокойно вернуться в Москву за семьей.

Время летело, как никогда в моей жизни, дни были насыщены новыми впечатлениями, знакомством с сотрудниками, которые начали приезжать со всех сторон необъятной страны, закладыванием фундамента своей будущей работы, изучением ближайшей территории, освоением края, где предстояло провести несколько лет. Сколько лет? — я не предполагал тогда. Казалось, три-четыре года, а там видно будет. Но все сложилось иначе и намного сложнее и интереснее московских представлений о моей жизни на Дальнем востоке. «Шеф» (Ильичев Виктор Иванович) начинал большую игру по развертыванию нового направления для контроля океанической среды, в интересах военно-морского флота, всем нашлось подобающее для их амбиций и притязаний место.