- Все

- Экономика и бизнес

- Промышленность

- СМИ и индустрия развлечений

- Издательская деятельность и журналистика

Бесплатный фрагмент - Чёрное как грязь, белое как рапа

Предисловие

Во всякой науке и искусстве сеет тот,

кто открывает начала… (Ориген)

Тема истории медицины и курортологии в Крыму в отечественной историографии носит в основном очерковый характер. Научные труды аналитической направленности, где глубоко рассматриваются вопросы, касающиеся развития Сакского курорта, деятельности академика Бурденко в Крыму, жизни профессора Налбандова в Симферополе и Саках практически отсутствуют. Курортно-историческое крымоведение отстаёт от соседних районов Ставрополья и Краснодарского края. Проблема имеет и исторические корни — дореволюционная историография представлена преимущественно публикациями врачей курортологов, которые базировались на их собственной практике. Исключение здесь есть — это работа С. С. Налбандова «Исторические данные о Сакской грязелечебнице. Химические исследования. Сборник работ с 1795 — 1885 гг», который проанализировал труды учёных, врачей и книги писателей, путешественников, изучавших уникальные природные ресурсы Крыма и в частности Сак до него. Но у него не нашлось последователей и его работы недостаточно введены в научный оборот. Эта книга основана по большей части на архивном материале, не выведенном для общедоступного прочтения, она о свидетельствах великого триумвирата — врачей Налбандова и Бурденко и исцеляющего источника.

При художественном осмыслении научно-исследовательского материала автор всеми силами старалась избегать начётничества при изложении исторического текста, этого тихого недруга, поджидающего, всякого современного писателя, пишущего на основе богатых и разнообразных сведений о Крыме. Исторические факты, научные труды знаменитых русских учёных-врачей публицистика журналов и газет о том времени подвергались моему критическому анализу, пропуская через призму взгляда современного человека.

ↀↁↇↇↂↈ∞

Замысел книги явился спонтанно, сам собой. Поиск Крымских мифологем и того ореола Сакского курорта, который ещё не совсем утерян, он есть, пока жива память о Налбандове и Бурденко, известных врачей Сакской грязелечебницы того времени, когда ими была открыта новая страница в развитии старейшего в России грязевого курорта. Отсюда, из лечебницы Сергей Налбандов и Николай Бурденко уходили на фронт, но неизменно на летний сезон возвращались в грязелечебницу спасать больных и раненых, прибывших в Саки за спасением.

Следуя за событиями, бывшими на лечебном озере, непроизвольно воссоздавался обобщённый портрет врача нашего курорта. Собирательная, складывающаяся из разных судеб медиков картина, устремлялась к идее Бессменного лекаря города Саки, да и всего полуострова Тавриды. К изучению архивных материалов фондов автор взялась, имея за плечами только разрозненные факты из Крымской истории, известные со школы и студенческих лет. Они дополнялись собственными отрывочными детскими воспоминаниями, как это было в Саках в конце шестидесятых — начале семидесятых годов двадцатого века, когда здравница имела отличительный от нынешнего времени облик, приближенный к лику, который курорт имел в начале ⅩⅩ века. Осмысление исторических фактов добавило уверенности, что сеятелями Сакского курорта были они — наши замечательные учёные Налбандов Сергей Сергеевич и Бурденко Николай Нилович. Справедливости ради необходимо поставить рядом с ними ещё одну фамилию талантливой личности — Семашко Николая Александровича. Первый народный комиссар здравоохранения РСФСР, академик АМН два раза был в Саках и способствовал процветанию грязелечебницы в непростые времена становления новой общественной жизни. Тогда за 1921-ый год в освобождённом Крыму количество оздоровившихся пациентов увеличилось кратно в разы и достигло 25 тысяч за неполный год. На курорте Саки в 1921-ом оздоровилось более двух тысяч пациентов из самых различных уголков России: рабочих, крестьян, бойцов Красной армии, служащих, зарубежных гостей из Европы и не только. Непреложность служения медицине, которая, несомненно, полной мерой была дана Налбандову и Бурденко, роднит их судьбы с жизнью Семашко. В Симферополе давно областная больница носит имя Семашко. Спинальный санаторий в Саках назван в честь Бурденко, и это славно! Но, почему-то фамилия Налбандова незаслуженно забыта. К нам, возможно, приблизилось то время, когда необходимо исправить это недоразумение, и окрестить Сакскую грязелечебницу, которая является структурным звеном санатория «Саки» именем профессора Налбандова.

Шло время поиска исторических данных. Погружение в документы дополнялось воскрешёнными из раннего детства чувствами и образами. Как только мозг настраивал перспективу, обращённую к детским ощущениям, и осваивал механизм метаморфоз по обращению букв старых текстов в оживающие картины, любая черта современного пейзажа приобретала способность спонтанно обращаться в притягательный мираж. И этот мираж при ближайшем рассмотрении оказывался полосой воды или каймой лечебного озера с маленькими чёрными силуэтами людей старого, канувшего в лету берега.

Введение

С самого начала нашего бытия и до конца жизни все органы и ткани

приносят к нам и удерживают в нас целую массу ощущений, получая

впечатления то извне, то из собственного своего существа.

Н. И. Пирогов

Отвечая на вопрос: «Зачем всё это надо?», можно вспомнить подзабытые истины. А перефразировав известные слова Михаила Ломоносова: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», представляется, что медицина, не знающая своих предшественников и основателей, не имеет настоящего продолжения. Наше видение материальной и духовной культуры предшественников основывается на сохранившихся документах, артефактах прошлого. Чем больше в распоряжении исследователя этих материальных свидетельств, тем лучше, но не всегда объективную картину можно получить при опоре на разрозненные, хотя и конкретные факты. При восстановлении достоверности того или иного периода в истории не обойтись без сопоставления его с прошлым и будущим. Тем более этот аспект исследовательской работы важен при воскрешении жизни исторических персонажей.

Свой поиск автор начинала с изучения России, её общественно-политической, экономической, культурной составляющих времени конца ⅩⅠⅩ — начала ⅩⅩ века. Важен был фон, на котором предстояло жить и действовать героям. Поэтому состояние самого селения Саки, его вокзала, архитектуры лечебницы, промышленных предприятий (бромного завода и соляного промысла Балашова) отхватили свою законную часть книги. Нельзя было упустить момент осмысления логистических связей между Саками, Симферополем и Евпаторией, взаимодействий земской грязелечебницы и Таврической Губернской Земской управы, располагавшейся в центре Симферополя. А также взаимосвязей Сакской грязелечебницы и её руководителя — старшего врача лечебницы Налбандова Сергея с руководителями других учреждений: Евпаторийской грязелечебницы, Сакской военной станции. Также мною были просмотрены многие материалы, касающиеся исследований целебных факторов Сакского озера (преимущественно грязи и рапы); природного ландшафта Сак и его окрестностей, уникального парка. Особенно интересными представляется всё, что прямо или косвенно было связано с лечебным Сакским озером, характеристика свойств которого и послужила названием книги: «Чёрное, как грязь — белое, как рапа».

Как сквозь озёрную воду проходит солнечный свет, так артефакты античных времён в окрестностях селения Саки прошли сквозь время, став историческими свидетельствами. Так, например, древняя плита с изображением пирующего Геракла, остатки скифских и греческих амфор, чаш, монет на пересыпи косвенно указывают на возможность использования минерального ила лечебного озера ещё нашими дальними предками во времена до нашей эры. Не лишним оказалось и соединение в единое целое разных аспектов медицинской, организаторской, творческой деятельности учёных не медиков и врачей Крыма для воссоздания целостного исторического полотна. Социально-историческую информацию по интересующей теме найти непросто, но можно; гораздо сложнее получать сведения о погоде прошедших дней, житейских заботах, свободном времени, здоровье, личных проблемах интересующих исторических личностей. Занимаясь поиском необходимых для написания книги старых документов, автор, учитывая мнение графологов, искал записи, написанные самой рукой прототипов своих героев — Налбандова и Бурденко, их подписи под документами, чтобы по ним с большей точностью представить характер, темперамент, психологический тип писавшего, его наклонности, вкусы, стремления, физическое и душевное состояние. При этом надо было обращать внимание на написание заглавных букв, направление строк, поля, наклон и связь букв, нажим и беглость почерка, по которым можно рассмотреть психическое и эмоциональное состояние человека. Способствовало этому и рассматривание старых фотографий и открыток курорта. Также приходилось развивать способность улавливать контексты и скрытые личностные послания между строк официальных записок. Постоянная постановка вопроса: «Что чувствовал человек, писавший тот или иной текст», — давала свои результаты. А нацеленность на определение логических связей между собранными по крупицам фактами из биографии прототипов главных персонажей книги и других людей, соединяла в единое целое разрозненную информацию. Таким образом, определился способ взаимодействия с минувшим, который можно сравнить с ключами, открывающими файлы из прошлого.

Два мира

Пространство — факт, время — факт, движение — факт, жизнь — факт,

и в то же время и пространство, и время, и движение,

и жизнь — самые крупные и первостепеннейшие отвлечения.

Н. И. Пирогов

Когда-нибудь мы приблизимся к своим предкам и сольёмся с ними. Когда будущие почки зашумят листвой настоящего, а наши следы затеряются на пыльных звёздных дорогах, должен же будет найтись хоть один единственный человек, который захочет узнать и спросит, о чём думали, что чувствовали Они — это он о нас с тобой сегодняшних, дорогой читатель!

В Сакском парке живут новая и старая лечебницы, но между собой они переплелись; и не то чтобы борются, не то чтобы пытаются вытеснить друг друга. Новая и старая лечебницы обладают каждая своими подходами и никогда не смогут распутаться. Так и деяния выдающихся людей времени конца ⅩⅠⅩ — начала ⅩⅩ века навечно вписаны в мыслящую субстанцию Человечества, прочно вотканы в земную память. История моих героев закончится неожиданно — она получит своё продолжение в будущем. Так жизнь видит.

Дорога, крытая тротуарной плиточкой ведёт к новым корпусам, которые выступают бетоном архитектурной модернизации, объектами культурно-массового обслуживания, домами с богатым выбором комфортабельных условий проживания, блоками питания; лечебно-диагностическими отделениями, оздоровительными и спортивными площадками. А монументальные здания старой грязелечебницы…, они не сдаются, торжественно сохраняют свою красивую лепнину и круглые колонны фасада; изящные бельведеры, деревянные веранды, видоизменённые, но загадочные, они продолжают привлекать к себе людей. Содрав с сухощавых стен штукатурку, останавливают взгляд углы старых домов, которые ещё хранят отпечатки памяти об очаровательных внутренних двориках с разноцветными клумбами. Обвалившиеся здания, имевшие световые крыши, напоминают скелеты, выползающие из одичавших зарослей. Тащатся на костылях вдоль старой набережной «Надежды» ванные здания, одно из них, когда-то самое красивое возмущается, куда подевались бархатные занавеси, картины на стенах и ковры на полу, почему не журчит фонтан посередине между мраморными статуями. Как случилось, что обвалилась её уникальная отделка, и уже под Новый год в фойе никто не устанавливает большую нарядную ёлку? Столбы-колонны, когда-то ограничивающие территорию лечебницы, один, окрашенный белым с табличкой, другой серый, исписанный современным граффити, становятся странными изваяниями. А, может, по этим столбам проходит невидимая граница, за которую не может прорваться душа лечебницы?

Идущим за нами поколениям, когда старое уступит новому, предстоит заново собирать матрицу жизни. Опыт талантливых врачей и очень хороших людей послужит для этой цели. Я объединила наибольшее количество фактов, которое только можно было получить из исторических фондов Крыма, при этом постаралась сохранить контекст, чтобы не выплеснуть душу лечебного озера и Сакского курорта, и то, что получилось, представлено в этой книге. Милые дома и деревья, как описать вас, чтобы в памяти на века сохранилась каждая шероховатость вашей уникальности и каждая молекула воздуха, дышавшая вместе с вами, каждый человек, очарованный когда-то вами. И как избавиться от безнадёжных мыслей (пока? безнадёжных), и почему так не хочется уходить от вас на новую набережную или в современный сквер. И куда деть грусть, которая накопилась от повторных путешествий по растворяющимся во времени тропам вдоль заросшей просади. Неужели была какая-то возможность другой жизни моей, вашей; времени, едва вообразимого, разорванного в настоящем страстной печалью по той жизни. Каждое мгновенье с вами, милые мои создания старого курорта, прислушивается, вздрагивая по прошлому, каждый миг колеблется моей душой той будущей печалью, которая завибрирует в ком-то, когда его от меня отделит такой же отрезок времени, какой разделяет сейчас меня с вами молодыми…

Natrium civilization

Тогда в Саках

Но память, как я думаю, есть двух родов: одна — общая, более идеальная и мировая,

другая — частная и более техническая, как память музыкальная, память цветов, чисел и т. п. Первая (общая) хотя и отвергалась иными, но она-то именно и удерживает различного

рода впечатления, получаемые в течение всей жизни, и события, пережитые каждым из нас.

Н. И. Пирогов

В осознанном возрасте человек так привыкает к обыденному ежедневному течению, так вовлекается в повседневные заботы — ему не до восприимчивости сигналов от мира прошлого и будущего, одинаково чёрного и единого по сути, но разорванного тонкой щелью его собственной жизни. Вечности, что была до и, той, которая маячит впереди. Давайте прибегнем к памяти, которая сделала слепок первых впечатлений об удивительном мире, и воображению, способного заполнить пустоты между скачками воспоминаний. И если подумать о безграничности времени, соотнести эти умопомрачительной величиной пределы времени, с теми, которые надо отсчитать назад в интересующий нас день от сегодняшнего момента, выйдет совсем небольшой временной отрезок. Главное сделать шаг в нужном направлении, усилие для взятия неприступной крепости. Первые детские вспышки, которые можно соединить в удобовоспринимаемые картины, начинают свой отсчёт. Вот запускаю эту киноленту, и первое, что возникает на мысленном экране, судя по редкости солнечных зайчиков на твёрдой дорожке и ощущению мягкой пасмурности вокруг, понимаю, что стою под несколькими ярусами деревьев — высокими, ограничивающими широту солнечного света и низкими, узорчато-лиственными, явно придающими подвижность лучистым бликам.

Моё личное открытие курортного парка, в котором располагался стоматологический кабинет санатория имени В. И. Ленина, произошло поздней весной или ранним летом. Когда, узнав о карантине в детском саду, я выпрашиваю у мамы, взявшей меня с собой на работу, разрешения выйти на улицу и оказываюсь у лебединого озера, того, что меньше по размерам, а ещё рядом имеется большой пруд. В конце шестидесятых, начале семидесятых годов прошлого века здравница имени Ленина располагалась в месте, которое сегодня ассоциируется с санаторием «Саки». Одноэтажное здание, в восточном крыле которого находился стоматологический кабинет, а в западном — парикмахерская, не сохранилось до настоящего времени. Милый сердцу дом располагался параллельно корпусу, существовавшей раньше Малой гостиницы, и на момент написания этих строк бывшего живым, хотя и заброшенным. Здания эти были похожи. Созданные в едином архитектурном стиле, они отличались красивыми резными навесами над деревянными верандами и наружными дверьми, имели несколько ступеней перед входом. Поручни из древесины стояли на тонких перекладинах, цветные просветы между которыми были оживлены анютиными глазками и ещё какими-то лиловыми цветами, растущими в близкорасположенных к дому цветниках. Комнаты в помещении были небольшими, но необыкновенно уютными не сами по себе, а за счёт какой-то внешней живительной подсветки и умиротворяющим звукам, доносящимся сквозь тонкие стёкла окон. Ради объективной девственности тех картин я назову имена только тех врачей, которые сохранила детская память. Знакомьтесь: в маленьком кабинете, расположенном прямо от входной двери, склонился над пациентом заведующий курортной стоматологией Павел Семёнович Калюжный. Он невысокого роста, носит классический костюм с галстуком, у него аккуратные усики, внимательные глаза смотрят через круглые стёкла особенно весело, когда он скажет что-нибудь смешное, будто говорят: «Вот теперь хорошо». Справа от кабинета заведующего комната побольше — в ней три кресла для приёма больных, два возле окна и одно у стены. Среди врачей, которые здесь принимают пациентов в две смены — моя мама Горная София Прокофьевна и её подруга Логунова Антонина Владимировна. Влетевший через отворённое окно, сияющий свет выдаёт образ блестящего наконечника бор-машины в руке статной женщины, одетой в белый халат. У Антонины Владимировны длинные тёмно-русые волосы, собранные на затылке, сейчас не видимые — они спрятаны под белой медицинской шапочкой; сузившиеся от напряжения глаза, уверенный, волевой подбородок; её жаркая шея всегда открыта, правая нога сама по себе, совершает (на автомате) чуть заметные движения. В такт с ними заводится знакомое жужжание машинки и выполняемые на лету послания медицинской сестре насчёт материала для пломбы. В кабинете любят переброситься неожиданными прибаутками с включением латыни: «quantum satis», «ad usum externum», «tempus vulnera sanat», «medicus amicus». * Медсестра одна на несколько врачей, не прошло и пяти минут, а она уже стоит у другого кресла — подаёт на толстом квадратном стекле белую смесь, из которой моя мама шпателем скатывает малюсенький шарик. Но я уже знаю, что это и есть пломба, и что материал может быстро затвердеть, поэтому его всё время разминают на стеклышке. Значит, мама занята — лечит больные зубы молодой женщине, полулежащей в раскладывающемся кресле. Я иду в подсобное помещение, которое находится слева от входа — сумрачную, уютную каморку, в которой помещается невероятно много вещей, и усаживаюсь на стул рядом с электроплиткой. На плите санитарочка Зина часто что-то кипятит; на этот раз в кастрюльке булькает картошка в мундирах. Скоро перерыв на обед. Выглядываю из подсобки и смотрю, когда откроется дверь кабинета заведующего. Если Павел Семёнович спросит «Как дела?» и потрогает ладонью мой лоб, чтобы понять, нет ли у меня повышенной температуры, отвечу, что совсем не болею и хорошо себя чувствую.

Ежедневно в третьем часу дня я с мамой и её подругой возвращаемся домой одной и той же дорогой, начинающейся парковой аллеей от тех домов, где растёт столетний дуб. В тот раз детская головка покоится на мягком плече — мама несёт меня на руках; я уснула прямо на стуле в кабинете, пока она писала отчёт. И Антонина Владимировна что-то увлечённо рассказывает, таща несколько сумок в руках: свои и наши. Её и мамин смех, беспечный разговор коллег-подружек, высокие каблучки молодой женщины и палка хромающего калеки, идущих позади нас, спинки скамеек в изумрудной зелени, знакомые сладковатые духи, — всё это, смешавшись, погружается в сонный туман; как вдруг, минуя вечно воюющее с реальной картиной сознание, воплощается неожиданным образом. Я нахожу знакомый силуэт и говорю сквозь дрёму:

— Куда мы, домой? Но, по-моему, там идёт Павел Семьёнович (здесь нет опечатки).

Подружки оборачиваются и, действительно, в конце цветастой аллеи замечают фигуру их заведующего.

— Смотри-ка, — говорит Антонина Владимировна, — и вправду — Павел Семёнович идёт! Как же она всё видит, спала ведь только что?

На следующий день я, видимо, действительно почти здорова и уже не усыпаю в пустующем кресле, наоборот, слежу, когда из кабинета выглянет заведующий. А потом скажет, что за отличное поведение берёт меня с собой к фонтану с цаплей и лягушками, и это означает, что я получу порцию необыкновенно вкусного эскимо, название которого прекрасно помню до сих пор — «Ленинградское», моё любимое из всех сортов мороженого и шоколадку с потерявшимся названием. Эскимо будет съедено первым, спешу, чтобы мама не знала (это наш с Павлом Семёновичем секрет), а шоколад оставлен на послеобеденный десерт. Итак, мы отправляемся с заведующим на улицу, проходим мимо магазина, что слева, аптеки, которая стоит справа, перед входом в неё растут красивые миндальные деревья. Уже недалеко до киоска, где продают всякие сладости, всего несколько десятков шагов. И мне бы хотелось вспомнить все те дорожки, деревья, скульптуры, скамеечки, беседки, и дома, мимо которых мы проходили. Но к лабиринтам памяти, видимо, нужен особенный ключик, которого нет в руках современного человека. Нахожу заветные тайники в разных местах запоминания и соединяю их в понятную картинку.

Скоро мы оказываемся на небольшой площади с фонтаном почти посередине. Павел Семёнович с кем-то поздоровался и негромко разговаривает. Я смотрю на тонкую цаплю, которая задрала узкий клюв вертикально вверх, светло-серая птица под прицелом струек воды, которые вылетают из зевов, кажется, пяти или шести зелёных лягушек с высунутыми красными языками. Жабья композиция и журчанье воды вместе с прохладным ветерком оживляют в жаркую погоду и взрослых, и детей — летом возле фонтана всегда очень людно. Необыкновенно зелёные листья на сочном стебле с ярко-красными цветами — канны, они заполняют пролёты между каменными жабами, и вместе с ними веселят старую грязелечебницу. Настаёт пора ответить любопытству заинтересованного читателя, которому вероятно, не терпится узнать как можно больше о курорте в прекрасном парке. Но сначала — несколько глав о свойствах лечебного озера, суть исцеляющих факторов которого чёрная грязь и белая рапа. Затем, для лучшего восприятия несколько отойдём от поступательного линейного течения времени; не нарушая общий порядок жизни лечебницы, обратимся вначале к узловым событиям и научному вектору её истории.

Как это делалось на самом деле

Возможно, что самое зарождение жизни, внесшей вместе с собой много химических изменений, как в состав морской воды, так и в состав придонных илов, произошло именно в океане и в частности, в морском илу, где сочетается одновременно вода, соли, коллоидная среда, вулканические эксгаляции газов

(углеводороды, азот, углекислый газ, сероводород) со дна океана.

С. А. Щукарев

Много есть в мире больших и малых водоемов, названия которых ничего не говорят нам. В этом огромном ряду наше Сакское озеро площадью всего восемь квадратных километров можно сравнить с каплей в мировом океане. Однако по количеству публикаций об исследованиях рапы и лечебных грязей его можно назвать мировым рекордсменом. Почему именно Сакское озеро стало объектом исследования вы дающихся ученых? Ответ довольно прост: еще с древних времен оно служило объектом соледобычи и народного грязелечения.

Постепенно, не сразу Саки стал центром, где вырабатывались основы отечественной бальнеологии. Библиография научных работ по Сакскому озеру имеет более 1000 наименований. Итак, каково мнение известных ученых о сакских грязях.

Прежде, чем перевернуть эту страницу, остановись, читатель; не делай поспешных выводов о пресности преподнесенной информации. Нет, здесь речь пойдёт именно о соли земли. Возможно, конкретно в этих строчках и будет раскрыта интрига чудодейственной силы лечебного озера — чёрного как грязь, белого как рапа. В этой главе мы столкнёмся с трудами

С. А. Щукарева, профессора Московского университета и Харьковского политехнического института, который сказал: «Не подлежит ни какому сомнению, что при многих заболеваниях грязелечение в Саках дает поразительный лечебный эффект Наблюдения охватывали немалое число заболеваний с хроническим течением, а именно: хроническое воспаление женской половой сферы, остеомиэлиты, хронические инфильтраты, связанные с операциями гнойных полостей, инфильтраты и рубцовые процессы в тазовых органах и т. д. На материале лечения больных наблюдаются следующие результаты грязелечения: без всяких клинических проявлений местной или общей реакции — исцеление было в 81% случаев».

Мы не будем спорить о месте происхождения жизни, на этот счёт достаточно есть как фантазий, так и научных выкладок. Но, задумавшись над некоторыми фактами, сам собой явится ответ на вопрос: «А, действительно, каким образом зародилась жизнь на Земле? А вот, как!». Послушайте, что говорит на этот счёт профессор С. А. Щукарев в своей статье «Химическая характеристика сакской рапы и грязи». О, да, не удивляйтесь, он даёт развёрнутую картину происхождения не только свойств исцеляющих факторов лечебного озера, но и самой жизни. Представьте вначале Землю, на которой нет органической жизни. Быстро пробежим глазами абзацы, где профессор пишет о той большой роли углублённого и лабораторного изучения природных объектов, подобных грязям, в целом ряде естественно-исторических наук, главнейшими из которых являются гидрохимия, геохимия, физическая и коллоидная химия, биология, климатология, почвоведение и, сразу ни за что и не представить, океанология и геология. А также просто примем к сведению интересные данные, что ежегодно с поверхности океана испаряется слой в один метр толщиной, а затем низвергается в виде осадков. Профессор указывает и на то, что именно мировой океан, возникнув более миллиарда лет тому назад, проделал самую большую эволюцию и определил лик земли. Да, до появления на Земле такого высокоорганизованного существа, как человек, ещё шагать и шагать многие миллионы лет, а самый большой шаг на пути эволюции уже был сделан. Вместе с растворёнными солями реки вносили в океан большие количества твёрдых частиц раздробленных горных пород, в результате чего началась грандиозная аккумуляция пластов морских илов, частью которых является Сакская грязь.

Позвольте автору этой книги небольшую обоснованную дерзость. Выразить другим языком поэтический контекст небольшой части строго научной статьи профессора Щукарева, которому академические рамки не дали возможности облечь в красивую одежду некоторые принципиальные мысли — о вместимости закономерностей малого в большом, и того, каким образом длительные накопительные процессы приводят к качественно новым состояниям систем. Случайно или нет, но так совпало, что эту главу я пишу 27 июля 2025-го года, в день рождения замечательного учёного. Разумеется, прочла биографию Сергея Щукарева –учёного, сформировавшего новое оригинальное научное направление, синтеза двух важнейших линий развития химии — периодического закона и химической термодинамики (правило изобарной статистики). По этому правилу в природе не может быть двух стабильных изотопов с одинаковыми массовым числом и зарядом атомного ядра, отличающихся на единицу — один из них обязательно радиоактивен. Так называемое правило запрета Маттауха — Щукарева. Им было проведено несколько экспедиций, в результате чего была разработана новая коллоидно-химическая теория метаморфизации природных вод источников и озёр (генезис содо- и сульфато-образования). Это имело значение для практики курортного строительства. Занимательным является и тот факт, что русский и советский химик, гидролог, историк методологии науки, в трудах которого основное место занимала разработка фундаментальных научных проблем, связанных с периодическим законом Д. И. Менделеева, Сергей Александрович прожил около ста лет (27.07.1893 — 31.03.1984 гг). Вдохновило и то, что профессор был человеком высокой культуры и не замыкался в рамках своей профессии, интересовался и любил искусство, литературу. Он обладал талантом не только доступно изложить сложный материал о периодической системе элементов на основании представления о строении электронных оболочек атомов, но и затронуть много вопросов из совершенно других областей знаний — мог перейти к оценке творчества Кваренги, а затем вернуться к теме лекции. Вот какой представляется мне художественная составляющая статьи великого химика.

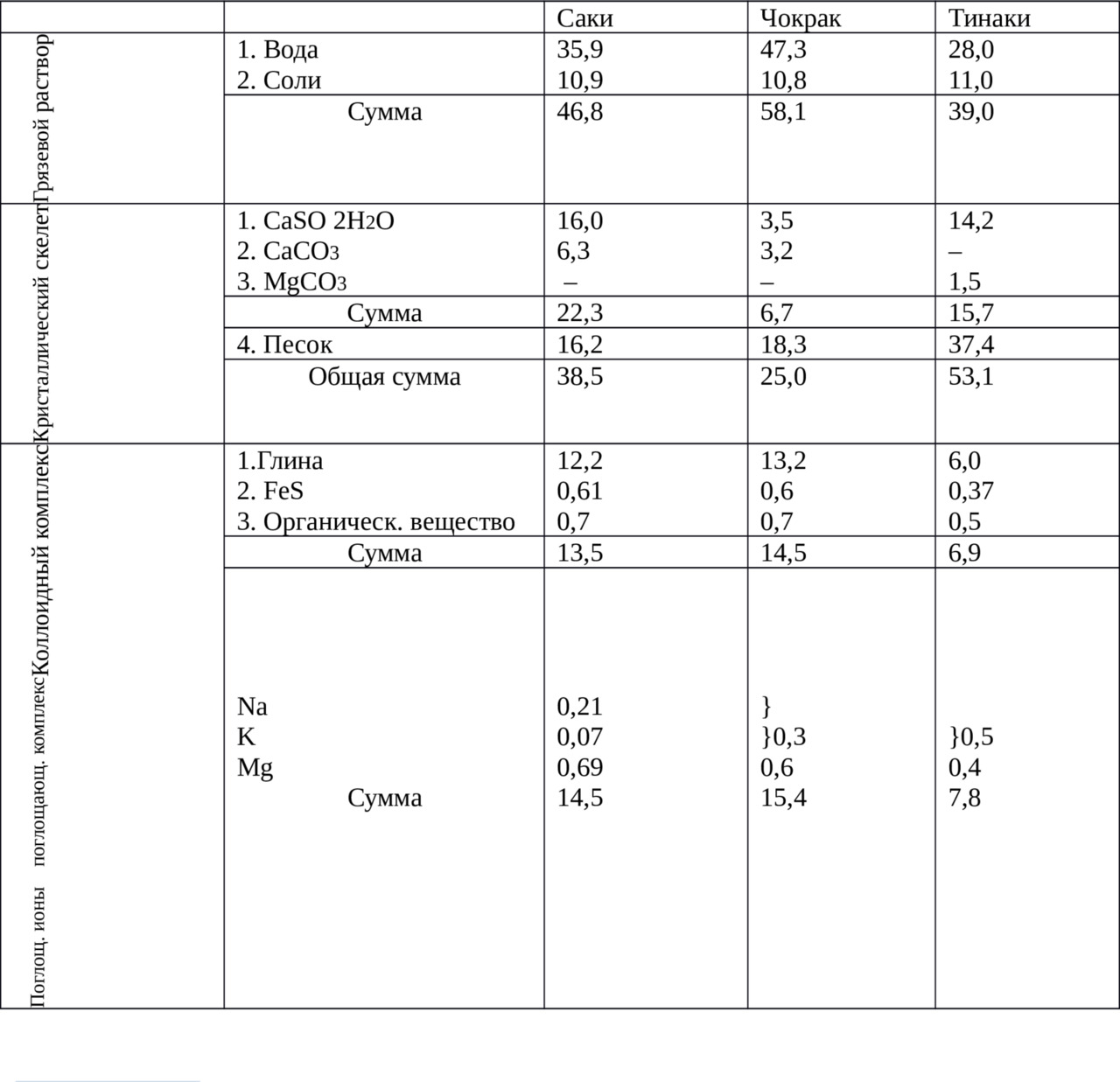

За длинной чередой прибоев в близости берега, скапливались крупные частицы; далеко от него, а также и вблизи берега, в спокойных, защищённых от волнения бухтах, отлагавших мелкий материал по величине зерна, формировался ландшафт, причём этот ландшафт и сам находился в сложном и многообразном движении. Бойкое солнце раскрывало золотистый веер вдалеке, ближайшие горы томительно поднимались над водной мешаниной, — прошло очень много лет, пока глинистые частицы морских илов не адсорбировали необходимое количество солевых ионов для мирового океана. Процитируем Щукарева: «Помимо адсорбционных явлений почти непостижимого для ума человеческого масштаба, в океане происходил, само собой разумеется, и целый ряд химических процессов, сопровождавшихся осаждением особого рода коллоидных илов в глубоких и отдалённых от берегового уступа частях океана (красный и голубой ил), куда почти не проникали частицы, приносимые реками, и только пыль, вулканический пепел, метеоритные частицы и остатки живых организмов пополняли химические осадки моря. Очень большого масштаба достигло в частности осаждение углекислого кальция и кремнезёма (кораллы, ракушки), диатомеи и корненожки, радиолярии». Невольным следствием таких процессов стало собрание кристаллических скелетных зёрен разной величины, которые погружались в гелеобразную коллоидную среду, пропитанную солевым раствором, наполняющим все промежутки между твёрдыми частицами. От процентного содержания скелета в грязи и величины его зёрен зависят пластичность, влагоёмкость, теплоёмкость грязи. «Ещё большее в определении физических констант грязи имеют коллоиды её». В свою очередь на поведение коллоидов влияют адсорбированные илом ионы Na, K, Mg, Ca.

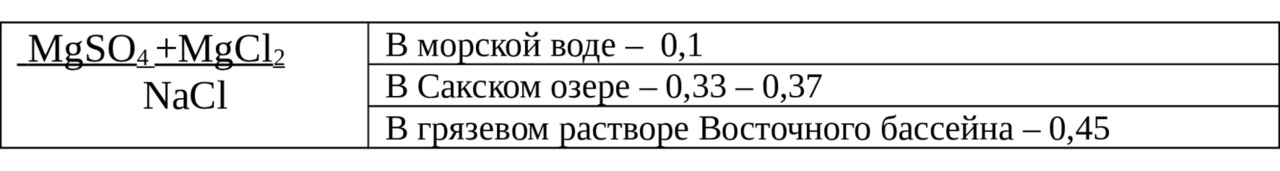

Большие осадки, попадавшие на материки, потрескивали и шумели, выщелачивая первозданные кристаллические породы. Они вносили в море соли, характерной чертой которых были щёлочи, в особенности натрий, ионы которого спокойно диффундируют в горных породах и выщелачиваются легче, чем ионы калия. А калий по распространённости в природе не уступает натрию. Поглощение солевых ионов морскими илами имело решающее влияние на солевой состав массы океана. Вот он, ключевой момент эволюции. «Если бы не было илов с их адсорбционными свойствами, состав солей массы океана был бы совсем иной, и в частности, калий играл бы почти ту же роль, что и натрий, а это, несомненно, коренным образом отразилось бы на всей эволюции животного и растительного мира». Слова подчёркнуты мной не зря; прозрачная мысль не хочет улететь — жизнь на Земле в общем аспекте и человеческая цивилизация в частности многим обязаны натрию, химическому элементу, значащемуся в таблице Менделеева под номером 11 — мы есть Natrium civilization, планета номер одиннадцать.

Тут мы подошли к очень важной мысли Щукарева: «Возможно, что само зарождение жизни, внесшей вместе с собой много химических изменений, как в состав морской воды, так и в состав придонных илов, произошло именно в океане и в частности, в морском илу, где сочетается одновременно вода, соли, коллоидная среда, вулканические эксгаляции* газов (углеводороды, азот, углекислый газ, сероводород) со дна океана. … жизнь могла возникнуть ещё в эпоху отсутствия кислородной атмосферы в анаэробных условиях морского ила, который можно рассматривать как вероятную колыбель жизни; свободная энергия жизненного процесса могла бы быть взята при этом (за отсутствием запаса готовых органических веществ и свободного кислорода, способного их сжигать) за счёт каких-либо иных химических превращений (реакции гидратации, гидролиза, процесса адсорбции и т. д.) или за счёт солнечной энергии, если жизнь протекала в мелких частях моря на поверхности грязи».

Так значит, химическая память иловых грязей помнит, что надо дать для правильного функционирования живому организму, прошедшему сложный путь эволюции, который начался именно здесь, на тёмной подстилке морских заливов миллиард лет назад. Как налаживался этот сложный инструмент, учёные наблюдают и сегодня: «… в морских илах и в лечебных грязях протекают многочисленные и разнообразные жизненные циклы бесчисленного множества как мельчайших существ (бактерий), так и более крупных организмов, включая сюда различные личинки и червей. Грязи и илы представляют собой не только собрание механически осевших на дно частиц горных пород; они в значительной мере пополняются разнообразнейшими остатками живых организмов, вносящими с собою не только обломки скелетов и раковин, но и органические вещества; морские осадки являются кладбищем неисчислимых поколений живых существ». Видно, что органические остатки привнесли в ил не только связанный углерод, но ещё соединения азота и фосфора. Щукарев называет морские осадки складом, жадно впитывающим в себя из воды наиболее ценные ингредиенты. Так течение планетарного сна Солнечной системы прервалось органической жизнью, стартовавшей на Земле, мимо которой, как и много веков до этого, тихо шагали огни звёзд. В положенное время световая разножка Луны мерила мрак океана; проплывая мимо, беззаботно улыбалась красавица Венера, пошатываясь, приближался непредсказуемо вспыльчивый Марс, поворачиваясь на боку, поглядывал издалека загадочный Уран. Эволюция так хорошо это всё устраивала; в общем, всё двигалось по привычному кругу.

Определённые процессы налицо и сейчас. Посмотришь, бывало, летним днём сквозь прозрачную воду лечебного озера на дно и видишь, как на тёмном дне рождается маленький пузырёк, который множится в пузырьковую струйку, бегущую к поверхности. О, как ослепительно сверкала в золотистых лучах, добираясь до поверхности озера, выделяющаяся из грязи струйка газа! Быстро исчезала пропитанная солнцем газовая дорожка, оставляя ощущение внезапного чуда. А рядом из ничтожно маленькой трещинки появлялся ещё один сквозной шарик, устремляющийся вверх. Исчезнув навсегда?, струйки газа больше не появлялись. Завеса чуда приоткрывалась ненадолго, и опять наступало спокойствие на озёрном дне. Прозрачность голубого неба и сероватой воды были так невесомы, а бегущие золотые пузырьки казались обязательно живыми. Загадочность простого дыхания жизни, а в статье профессора будет написано всего-то-навсего о выделении сероводорода из грязи или освобождении углекислого газа в результате интенсивной жизнедеятельности многочисленных организмов лечебного озера. CaSo4 +2C = CaS +2CO2.

Характеристика лечебной грязи и рапы

Почти весь калий значительная часть магния и натрия, снесённых реками в океан,

находятся в настоящее время погребёнными в адсорбированном состоянии в морских илах.

С. А. Щукарев

В ⅩⅨ — начале ⅩⅩ века к озеру жадно тянулись солепромышленники — они использовали грязь соляных озёр, как почти непроницаемую для солевых растворов подстилку, удобную для осаждения и собирания на ней соли. В это же время врачи применяли Сакскую грязь для лечения многих заболеваний, и хотелось бы разобраться, благодаря присутствию каких веществ и в каких соотношениях, ил служит делу врачевания. Для этого продолжим изучение статьи Щукарева. Сразу уточню, что для ознакомления с лечебными свойствами Сакской грязи мною выбран автор, изучавший природные факторы Крыма в годы, максимально приближенные к тому времени, когда на Сакском курорте трудились наши врачи Налбандов и Бурденко.

«Так почему всё же чёрная?», — спросим мы насчёт цвета лечебной грязи. Ответом будет совершенно прекрасная формула реакции сгорания органического вещества в грязи (прирост в грязевом растворе HCO3), идущем параллельно с восстановлением сульфатов (выпадение SO4″). Сероводород, получающийся в этом процессе, связывается железом, и мы обнаруживаем в илу чёрный коллоидный осадок FeS. Читаем у Щукарева: «Чем хуже аэрация, влекущая за собою окисление FeS, и чем больше в грязи органического вещества, тем при прочих равных условиях (температура, состав и концентрация солей и т. д.) больше накопляется в илу чёрного коллоидного сернистого железа или гидротроилита». Приведу выборочно данные из таблицы, приведенной профессором в статье. Серым ил является при содержании органического вещества от 0,1% до, приблизительно, 0,7—0,8% и FeS от 0,006% до 0,007%; тёмно-серым он становится при концентрации органического вещества 0,85% и FeS 0,04%; насыщено чёрный цвет грязь приобретает, когда включения органического вещества повышаются до 1,02%, но не обязательно именно до таких значений, а вот FeS должен прирасти до 0,07 — 0,22%. Причём, и это касается не только Сакского озера, но и ила водоёмов других территорий, таких как курорт Садгород (Владивосток), при большом содержании FeS в илу органическое вещество бывает сильно обогащено связанным азотом. А он, как ценное в питательном смысле органическое вещество, является особенно благоприятным стимулом для сульфат редуцирующих бактерий. «В чёрных илах отношение N/C повышено в десять раз по сравнению с илом серым».

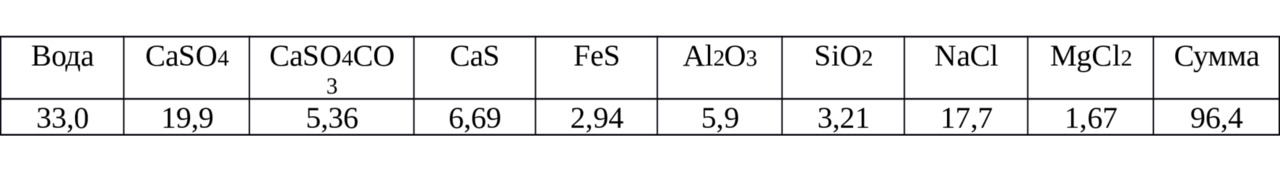

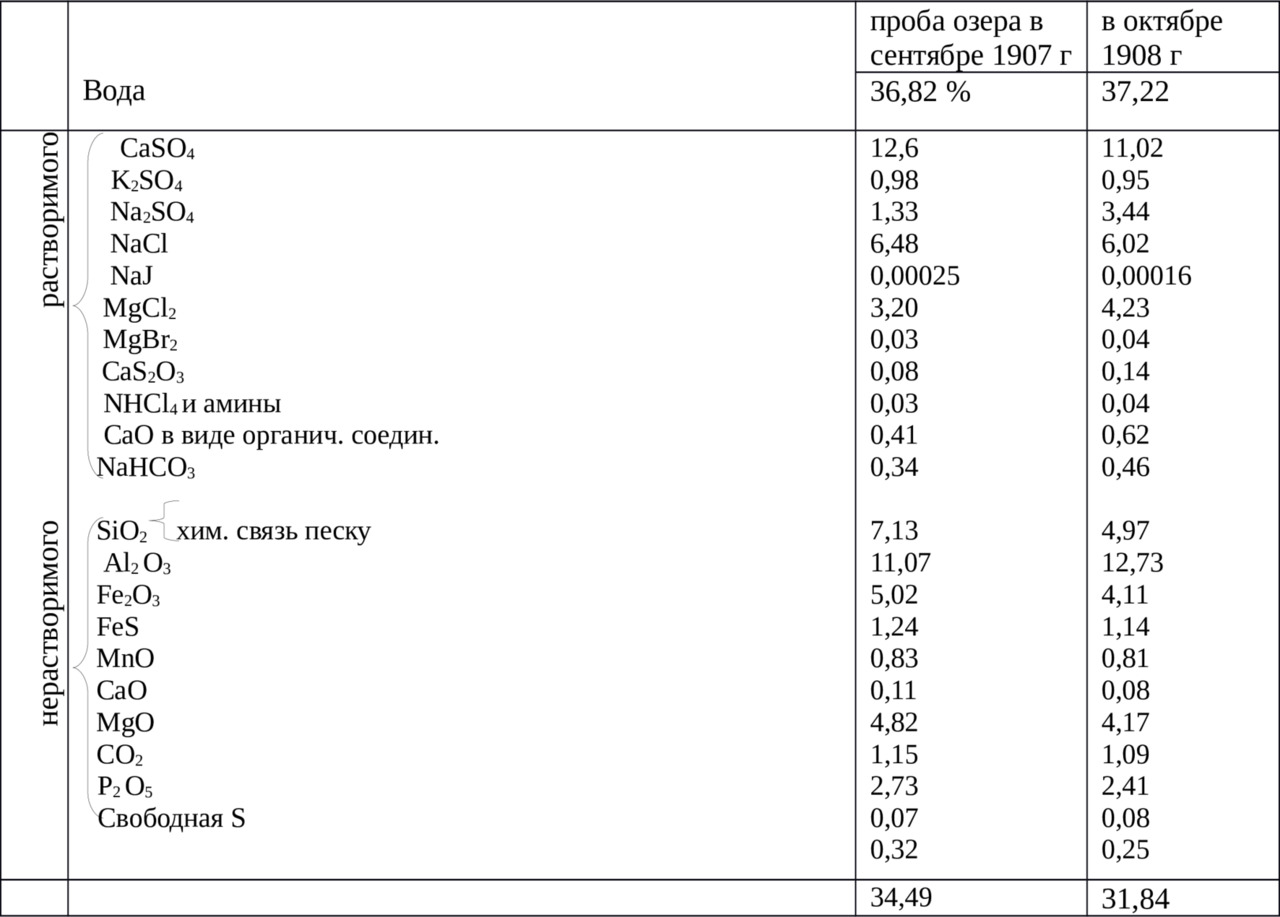

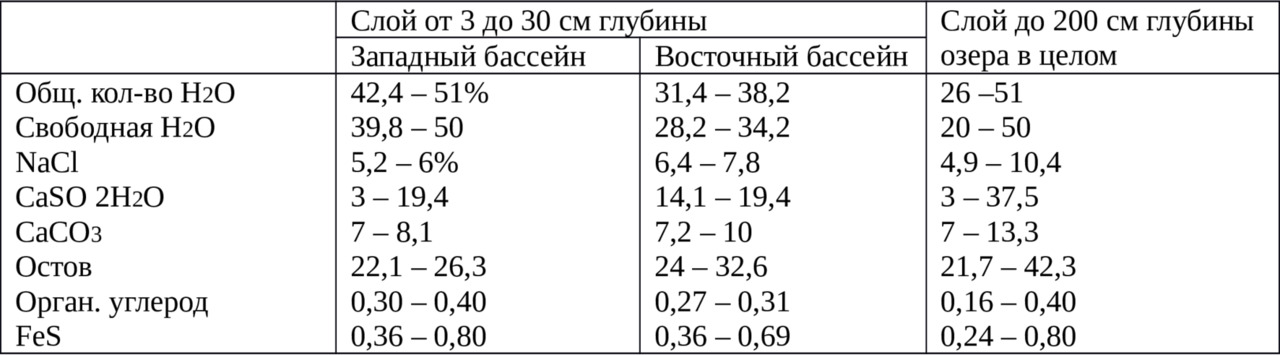

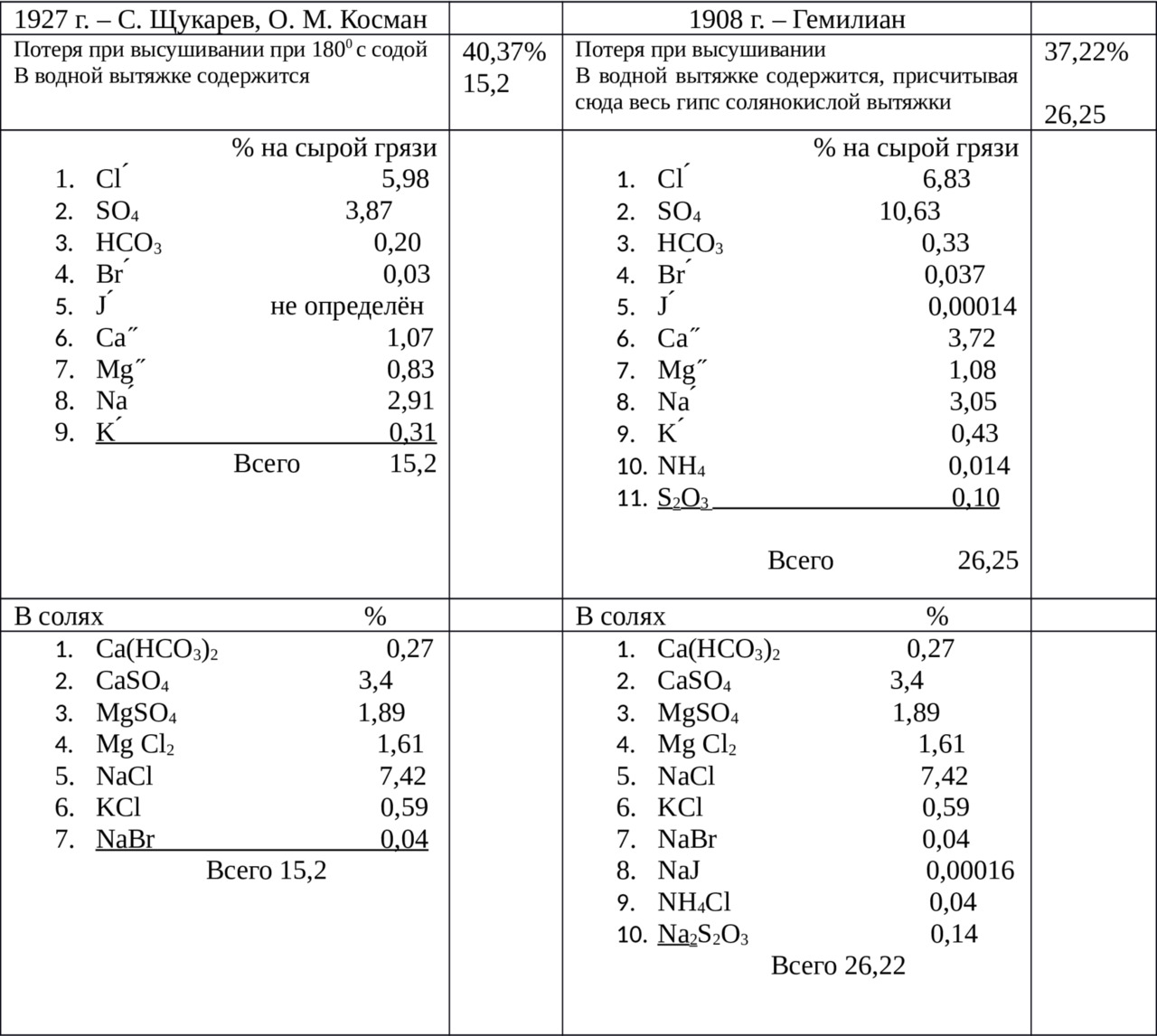

«Количественное содержание сероводородного газа в грязи гораздо больше, чем углекислоты. Стоит привести и более позднюю таблицу Щукарева, объясняющую состав лечебной грязи Сакского озера, данный в сравнении с другими водоёмами, имеющими лиманные грязи: озеро Чокрак в 16 км от Керчи, озеро Тинаки в 80 км от Астрахани. И в заключении этой главы хочется привести полный анализ профессора Щукарева, который можно считать за стандарт для изображения состава грязи и «заменить им несколько уже устаревшие формы прекрасного по своему времени анализа профессора Гемилиана.

На 100 г сырой грязи содержится

Химизм лечебного ила напрямую и косвенно зависит от концентрации солей в рапе. Для Сакского озера отчётливо выступает период с сентября по декабрь — от минимального содержания гипса в сентябре (0,16%) при масимально наблюдаемой сумме солей (22,18%) идёт увеличение количества гипса с уменьшением суммы солей. Согласно данным С. А. Щукарева, О. А. Косман и Постак начало выделения гипса в Сакском озере происходит при концентрации около 19% суммы солей. Выпавший ране гипс может растворятся в верхних слоях ила западного бассейна Сакского озера.

Мудрое время

Мудрее всего — время, ибо оно раскрывает всё.

Фалес Милетский

В то время, когда Сергей Сергеевич и Николай Нилович впервые увидели обрывистые берега солёного водоёма, они радостно сияли оранжевой улыбкой благодаря проступающей в грунте яркой глине, которую и посейчас разыскивают некоторые любители её лечебных свойств. В то время лечебное озеро впервые ощутило настоящую любовь и серьёзный научный интерес к себе, и серые волны до сих пор хранят тепло той встречи исцеляющего источника с человеческой заинтересованностью и эмпатией. Какое это было счастливое время! Какое это было насыщенное, целеустремлённое время! Время, забывшее линейность течения, закрутившееся вихрями — оно держит в своей деснице все витки спирали жизни лечебного озера, и нет среди них ни одного, в который с такой непредсказуемостью вписался магической зигзаг античности, как в те дни, когда здесь были Налбандов и Бурденко. Источник исцеления вернулся к себе, но на новом этапе научного познания. Поэтому целесообразным представляется, прежде всего, понять, какие учёные труды своих предшественников, писавших о Сакском озере, изучали профессор Налбандов и академик Бурденко. А также рассмотреть с точки зрения современного человека тот древний миф об исцеляющих свойствах солёного водоёма, который обладает удивительную способность быть чёрным, как грязь и белым, как рапа. Но сначала позволю себе несколько слов о главных героях произведения, вернее сказать центральных, так как главным, несомненно, является само лечебное озеро.

Итак, шёл 1916-ый год — мы застаём Сергея Сергеевича на втором этаже, у себя дома в Симферополе, на улице Фонтанной как раз в тот момент, когда он зажёг бронзовую настольную лампу под узорчатым абажуром, распространяющей по комнате зеленоватый свет. Забыв покой, дела и развлеченья, доктор склонился над книгой.

Наступил ещё один год постоянного Налбандовского внимания к развитию грязелечебницы, когда Сергей Сергеевич сроднился душой с Сакским озером. Наоборот, этим своим трудом, он открывал новую страницу своей деятельности на курорте в Саках. Она по времени должна была бы быть сдвинута несколько вперёд — разбор книг и статей предшественников для более полного погружения в тему Сакского озера. Скорее всего, к такому капитальному разбору истории грязелечебницы Налбандов шёл не один год, он накапливал архивный материал, документировал полученный в курортные сезоны опыт, сопоставлял и искал случая, чтобы его ничего не отвлекало от размышлений. Он ещё не знает, что дела семейные и политические в 1917-ом году потребуют от него переезда из Крыма. Их общую с женой комнату Сергей превратил в подобие кабинета, в котором он сам наводил порядок, особо заботясь, чтобы бумаги на столе были всегда на месте, каждая в своей стопке. Курортные каникулы Налбандов отдавал трудам по изучению материалов, касающихся Сакского озера. Черновики из Румянцевской библиотеки были аккуратно переплетены, страницы пронумерованы. Январь выдался переменчивым, холодные дни сменяли оттепели, которые напоминали, что скоро новый сезон в грязелечебнице.

Половина дела уже сделана, на столе собрано всё, что он соединит в общую книгу с комментариями, обобщит так, чтобы любому стало ясно о положении дел на курорте до него, и что стало в настоящее время, в 1916-ом году после его усилий старшего врача грязелечебницы. Налбандов разложил бесценные бумаги на столе, стульях, диване и даже на полу под окном. «С чего начать? Ну, конечно с Петра Палласа. Вот, с названием определено — «Исторические данные о Сакской грязелечебнице. Химические исследования. Сборник работ с 1795 — 1885 гг» и предисловие к книге готово:

«Стремление подойти ближе к всестороннему научному изучению грязелечения в Сакской Земской Грязелечебнице увенчалось, наконец, в настоящем году успехом. По постановлению Земским Собранием в январе 1916 г были отпущены средства, на которые было предложено в первый же сезон заняться изучением лечебных средств Сакского озера — рапой и грязью, так как эта сторона жизни грязелечебницы требовала к себе прежде всего внимания.

Двойная задача восточного бассейна служить лечебным целям грязелечебницы, снабжая ее грязью и рапой и быть в тоже время подготовительным бассейном для соляного промысла, уже давно заставила задуматься. Полная зависимость грязелечебницы в своих лечебных средствах от промысла, частые колебания характера рапы, полная неосведомленность относительно режима всего с озера, тревожила лечебницу сомнением о постоянстве состава рапы и грязи в настоящем и о возможности изменений их в будущем.

Вопрос приобрел серьезное значение и невольно приковывал все последние годы внимание грязелечебницы, требуя всестороннего обследования его.

Вместе с решением приступить к изучению вопроса, выдвигалась и необходимость ознакомится со всем тем материалом о прошлом Сак, который накоплен в литературе».

Налбандов посмотрел на раскрытый альбом с гравюрами и литографиями видов Крыма и крымскими типажами к путешествиям Палласа, первый лист которого был помечен внизу рукой Налбандова — Париж, 1805 г, и отстучал на пишущей машинке с новой строки «Оглавление» и начал последовательно вносить перечень документов в их хронологической последовательности:

«Оглавление»

1795 г. Петр Паллас. Краткое физическое и топографическое описание Таврической области. Сочинение на французском языке. Переведен Иваном Рижским. Петербург. стр. 36.

1799 г. Павел Сумароков. Путешествие по всему Крыму и Бессарабии. Кезлов или Евпатория. Целительные грязи. С дозволения Московской цензуры. М 1800. В университетской типографии у Ридигера и Клаудия.

1803 г. Павел Сумароков. Досуги крымского судьи или второе путешествие в Тавриду. Лечебная грязь.

1807 г. Географический словарь Российского государства. Сак — озеро Таврической губернии.

1808 г. Карл Герман. Статистический журнал. Петербург. Том 2, ч. 1. Описание Таврической губернии. Соль.

1827 г. Одесский вестник №2 (продолжение). Козловская грязь. Начало статьи (печать) Медицина. Библиотека Сакской земской Грязелечебницы.

1829 г. E. Osann Kochalzmineralsehlamm Physikalisch medicinische Darstilung der

Bekonten Hcilquetlen Erst. theil. Berlin.

1829 г Fr. Soebel Presreltate der ehimischem rexstersrecbereg des Wassers norm Solzsee Fresly bcȅ sah in der Hrim. Dorpat jrhrbűeher fűr litterat, strs. Rend Kunst. Erst. Dond. Drit heft.

Heinrich. Prathke Ueber die schlambäder in der Krym. Dorpat. Jahrbűcher fűr litterat. stast. Rend

Kunst. Ert. Hand Drit heft.

1829 г. ЖУРНАЛ Министерства Внутренних Дел. Ч. 16.

Правило для пользования целительными грязями близ Евпатории в Крыму.

1830 г. ЖУРНАЛ Министерства Внутренних Дел. Ч. 25.

Лечебные грязи в России. Анализ Десерра.

1831 Dr.Fr. Soebel schamische rentersuchung des Wasser nom Salzsee fusly bűsak in der Krym. Preise in die Steppen des sűdlichen Pruslands. Dorpdt.

1832 г Новороссийский календарь. Сакские целебные грязи.

1832 г. Северная пчела №17. Деревня Саки.

1832 г. Военно-Медицинский журнал. Ч. 14. №1.

Сакские минеральные грязи.

1832 г. ЖУРНАЛ Министерства Внутренних Дел. О целебных свойствах грязей Сакского соляного озера.

1850 г. Новороссийский календарь. Гассгаген-результаты химических изследований морских озёрных и лиманных вод и грязей Новороссийского Края.

1850 г. Новороссийский календарь. Издан Ришельевским лицеем. Саки.

1852 г. Журнал Министерства Внутренних Дел. Таблица, показывающая число больных пользовавшихся целительными грязями с 1828 г по 1851 г., с показанием рода болезней и грязелечения.

1852 г. Петербургские Ведомости №120. Весна в Крыму /письмо в редакцию/.

1853 г. Военно-Медицинский Журнал. Одесския* морские купания, минеральные грязи и песочныя* ванны. О. Дубицкий. Образование соляных озёр и лиманов в Южной России.

1855 г. Грум. Сакские минеральныя грязи. Полное систематическое практическое описание минеральных источников и грязей в Российской Империи.

1857 г. Одесский Вестник №49 Крымские заметки и вести.

1857 г. Одесский Вестник №62 Ответ на предыдущую статью.

1858 г. Комарова. Горный Журнал. Соляные озёра Тавр губернии.

1860—1861 гг. Протоколы заседаний Общества Русских врачей в Петербурге. Химический анализ рапы и грязи Траппа.

1862 г. Таврические Губернские Ведомости №24 и №25. Сакския целительныя* грязи.

1868 г. Географическо-Статистический словарь Российской Империи. том 4. Сакское озеро.

1875 г. В. Х. Кондораки. Универсальное описание Крыма.

1883 г. В. Х. Кондораки. В память столетия Крыма. Сакские грязи.

1884 г. Бертенсон и Воронихин. Минеральные воды грязи и морские купания в России и заграницей. Хим. анализ рапы и грязи Флекка и Лаборат. Министр. Финансов. 1874 г.

1884 г. Ломборь-де Буке об изследовании*рапы и грязей Сакского озера. Постанов. Губернского Земского Собрания

1885 г. Проф. Вериго. О Сакских грязях. Постанов. Губернского Земского Собрания.

1860 Академика Эйхвальда. О минеральных водах в России в естественно

историческом отношении. Петербург 1860 г».

Работы на немецком языке написаны Налбандовым собственноручно, его аккуратным, но эмоционально неровным почерком.

В подборке С. Налбандова из Румянцевского музея 1916 г. находим следующие статьи: «Лечебные грязи в России» Санкт-Петербург 1828 года, в которой Э. Грасман фармацевт и аптекарь опубликовал результаты первого анализа сакских грязей, выполненного химиком Дессером; «Отзыв о сакских грязях» А. Вериго. Знаком великий курортолог был и с работой С. Н. Оже «О сакских целительных грязях», напечатанную в «Таврических Губернских Ведомостях» №16 от 1843 года

Читатель, позволь несколько комментариев от мыслей, влетевших в голову при разборе Сборника работ «Исторические данные о Сакской грязелечебнице. Химические исследования». О чём может говорить нам, людям ⅩⅪ века, привыкшим считать обычными многие известные (неизвестные) о лечебных грязях факты. И представим себе, мои друзья, начало ⅩⅩ века, когда нет того, что есть сейчас. Было бы логично предположить, что такая поисковая работа, которую Налбандов проводил в 1916-ом, говорит не только о напряжённой работе ума и научном поиске; здесь считывается работа горячего сердца что-то ещё, возможно, даже мистическое. Он не планировал уезжать из Сакской грязелечебницы, но и сказать с уверенностью, как долго судьба позволит ему пребывать на берегах исцеляющего озера не мог. Налбандов стремился к одному — отдать познанию свойств лечебного озера всё, на что способны его ум и душа.

Суммируя научный материал, написанный Налбандовым о курорте Саки с тем огромным объёмом выполненных им работ за период с 1909 по 1916 годы, ясным становится одно, интерес к такому лечебному фактору, как Сакская грязь, у него надолго, а любовь к древнему исцеляющему озеру — навсегда.

Путеводитель по дороге к грязелечению

Анализировать жизнь и опыт наших предшественников

на фоне истории Крыма как единое целое, со всем очарованием и

болью, воссоздавать картины, основываясь на документальных

материалах и прибегая к глубоко проникающей интуиции.

Доверимся архивным документам не меньше, но и не больше, чем контексту, который может считать человеческий ум, подкреплённый стараниями любящего сердца. И если исторические источники могут сослужить нашему подходу добрую службу, отправимся по их следам с аккуратностью ищейки, спешащей по исчезающим следам. О Саках заговорили после того, как химик Феликс де Серр был приглашён из Франции А. М. Бороздиным, тогдашним Таврическим гражданским губернатором, и провёл исследование с Сакскими целебными грязями, затем дал заключение по ним. Доктор Ланг в 1814 году описал свойства Сакской грязи, перечислил болезни, излечиваемые ею, дал рекомендации по использованию грязи и мерах предосторожности, необходимых при грязелечении.

Сакская грязелечебница 1913 год

Отрывок из книги «Практический путеводитель по Крыму», Г. Москвич

Сакская грязелечебница, состоящая в заведывании Таврического губернского земства, расположена на северном берегу Сакского озера, у селения Саки, в 5 верстах от берега моря, на почтовом тракте между Симферополем и Евпаторией.

Озеро Саки, по-татарски Тузлы (туз-соль), являющееся самым видным представителем, так называемой Евпаторийской группы соляных озер, еще в древности было известно, как богатейший солеродный источник, имеющий грязь с большою целебною силой. Озеро отделяется от моря песчаною пересыпью, шириною около 1 версты и со всеми засухами и бассейнами представляет площадь около 1000 десятин, при длине около 5 верст, ширине от 1 до 3 верст и наибольшей глубине от 2 до 3 футов. Уровень Сакского озера лежит ниже уровня моря более чем на 4 фута. Окрестности озера представляют собою солончаковую степь. Воздух в Саках, благодаря близости моря и степи, чист и здоров.

Целебные средства Сакского озера состоят из грязи очень сложного состава образующей большие залежи на дне озера, и рапы или озерной воды, представляющей собою сильно концентрированный раствор разных солей. Из этих средств приготовляются ванны трех родов:

грязево-грунтовые или натуральные (общие и местные); грязево-разводные; рапные.

Болезни, от которых лечатся этими ваннами, приведены в начале книги в отделе «Лечебные средства Крыма».

Наиболее удобные пути в Саки: по железной дороге до станции Симферополь, отсюда 43 версты по шоссе до Сак; через Одессу морем до Евпатории, оттуда 19 верст по шоссе до Сак. По почтовому тракту Симферополь — Саки — Евпатория существует почтовое сообщение на перекладных в экипажах на срочных мальпостах и в автомобилях. Сообщение Симферополя и Евпатории с Саками поддерживается также вольнонаемными экипажами, а между Симферополем и Саками — экипажами земского контрагента, выезжающими на вокзал к приходу каждого поезда.

Плата за проезд в Саки: на перекладных из Симферополя 3 р. 88 коп., из Евпатории 1 р. 64 коп.; в экипажах от 8 руб. и выше от Симферополя и от 4 р. от Евпатории; в мальпосте 3 р. 50 коп. и 2 р. Экипажи земского контрагента подаются по таксе: при одном и двух пассажирах с ручным багажом 8 р., с громоздким багажом 9 р., при трех пассажирах с багажом в 3 пуда и при 4-х с ручным багажом 10 р. На автомобилях от Симферополя до Сак 2 р. 50 к. — 3 р. 50 к., до Евпатории 4—5 р., от Евпатории до Сак 1,5—2 р., до Симферополя 4—5 р. и от Сак до Симферополя 2 р. 50 к.-3 р. 50 к. Из Сак в Евпаторию на обратном извозчичьем экипаже можно проехать за 1—2 р. Эти обратные экипажи стоят всегда у главных ворот парка.

Саки соединены телефоном с Симферополем и Евпаторией. Плата за 3 мин. 30—40 коп. Почта приходить и отходить ежедневно. Телеграф открыть с 8 ч. у. до 12 ч. До Евпатории и Симферополя по 1 к. за слово. Для аккуратного получения корреспонденции следует записать свой адрес на почте.

Сезон начинается 15 мая и оканчивается 21 августа. Средняя продолжительность лечения от 3-х до 4-х недель, в некоторых случаях — дольше. Среднее число грязевых ванн 12, при них 9 рапных; среднее число рапных ванн при лечении только ими — от 20 до 30.

Сакская грязелечебница расположена среди красивого тенистого парка с разнообразной растительностью. Для жилья больных имеются несколько гостиниц с 132 №№, с общим залом для больных, библиотекой, читальней и рестораном. Для приёма ванн существует три ванных здания, с мужским и женским отделениями каждое, с грязевыми площадками и общими ванными комнатами с мраморными ваннами и обширными общими потельнями. Имеются также отдельные комнаты для разводных и рапных ванн. Для подачи хирургической помощи устроено хирургическое отделение с операционной и помещение для оперированных. При лечебнице имеются лаборатория для химических и бактериологических исследований, кабинет для электролечения, механотерапевтический кабинет, аптеки (земская и частная), приспособления для солнечных и песочных ванн. Для детей устроена площадка для игр под руководством специальной учительницы. Для лиц с ограниченными средствами при грязелечебнице есть помещение для женщин и мужчин в общих палатах на 100 кроватей с платой по 75 коп. в сутки за койку. За ванны и стол плата по таксе. Имеется пансион для железнодорожных служащих на льготных условиях.

Поликлиника санатория обслуживает и санаторных и амбулаторных больных. Она имеет специализированные лечебно-диагностические, рентгеновские кабинеты, залы лечебной физкультуры, массажа, механотерапии. Поликлиника разместилась в здании бывшего института физических методов лечения имени Цандера, созданного в 1912 г. по инициативе Н. Н. Бурденко и другого знаменитого русского медика — С. С. Налбандова. На его базе велась широкая подготовка врачей, изучающих грязелечение.

Цены на номера в гостинице от 1 р. до 5 р. 50 к. в сутки без постельного белья, причем в номерах ценою от 1 р. до 3 р. за помещение второго жильца уплачивается еще 30 коп. в сутки.

Цены на ванны в общих помещениях 1 класса: рапная или пресная 75 коп., общая грязевая с обмыванием натуральная или разводная 1 р. 75 к., грязевая местная 1 р. 20 к. Те же ванны в помещениях 2-го класса стоят 60 коп., 1 р. 50 к. и 1 р. За пользование кроватью с бельем в потельнях 50 и 60 коп.. Ванны в 3 классе дешевле немного.

За консультацию при назначении лечения, за ведение его, за всякого рода медицинскую помощь в течение месяца уплачивается: в 1 классе 25 р., во 2 классе 20 р. и в 3-ем классе 15 р.. За хирургические операции, электролечение, химические, бактериологические анализы, плата частью по таксе, частью по соглашению с лицами, занимающимися этим делом (массаж, втирания, впрыскивания).

Буфет и ресторан при грязелечебнице содержатся земством хозяйственным способом и доходной статьи лечебницы не составляют. Обед из двух блюд 70 коп., из 3-х — 90 коп. из 4-х — 1 р. 30 к.; порция от 35 коп. до 1 р. 50 к.

Медицинский персонал состоит из старшего врача, 13 врачей, заведующих отделениями и их помощников, в числе которых 4 женщины-врача, врач заведующий лабораторией, 7 фельдшеров и фельдшериц и др. лица. В числе врачей: специалисты по внутренним болезням, хирургии, невропатологии и женским болезням. Кроме того, есть штат массажистов и массажисток.

Постановка строгих показаний к грязелечению, к его форме и дозировка производится на основании лабораторных анализов, а самое лечение строго индивидуализируется в отношении каждого больного и проводится с клинической постановкой дела. Отпуск всякого рода ванн и процесс потения происходить под надзором врачей и фельдшеров и вообще больные находятся под тщательным и постоянным наблюдением медицинского персонала. Медицинский персонал получает содержание от земства и гонораром от больных не пользуется. Массажисты вольнопрактикующие, но работают под наблюдением врачей.

Для того чтобы обеспечить за собою помещение в грязелечебнице, следует заблаговременно заказать себе номер или место в пансионе с указанием цены номер и времени, когда желательно занять место в пансионе или номер.

При заказе номера прилагается задаток в размере стоимости номера за 8 дней, если номер заказывается с открытия лечебницы, или за 4 дня, если номер заказывается в июле месяце и последующее время. При заказе места в общих палатах прилагается задаток в размере 5 руб. На международной выставке гигиены в Дрездене в 1911 г. Сакской грязелечебнице присужден почетный диплом. В сезон 1911 г. в Саках лечилось около 6.000 чел., а чистая прибыль грязелечебницы выразилась в сумме 37.181 руб.

Все сношения пациента по Сакской грязелечебнице производятся до 10 мая с Таврической губернской земской управой в г. Симферополе, а с 10 мая до конца сезона — с конторою грязелечебницы в селе Саках Таврической губернии.

Главное руководство и надзор за грязелечебницей лежит на ее директоре, члене губернской управы.

В непосредственном соседстве с парком грязелечебницы расположено село Саки, где имеется достаточное число помещений, более или менее приспособленных для приезжих больных, с платой от 15 р. до 50 р. в месяц за комнату, в зависимости от рода помещения, количества приезжих и времени сезона. У южных ворот парка находится «Духовная» гостиница (усадьба духовного ведомства) с платой по 30 р. за комнату в месяц. Тут же находится грязелечебница военного ведомства, функционирующая с 15 мая по 1 сентября. Для сообщения с лечебницей можно пользоваться линейками земского контрагента с платой 15 коп. за конец».

В начале прошлого века добраться в саки можно было следующими путями: по Южным железным дорогам до станции Саки (с 1915 года), ехали ранее 1915 года до станции Симферополь, а из него конным или автомобильным транспортом, преодолев 43 версты, достигали Сак; через Одессу морем до Евпатории, оттуда 19 вёрст по грунтовой дороге до Сак.

Лечебница распахивала свои двери для отдыхающих 15-го мая; оканчивался сезон 31-го августа, затем его окончание перенесли на 14 сентября. Сообщалось, что ранее 15-го мая пациенты в Сакскую грязелечебницу ни в каком случае не принимались. Приезд больных в лечебницу начинался на вокзале, который в то время находился на площади перед входом в парк лечебницы (сейчас это площадка по улице Курортной). У ворот с двумя стройными белыми колоннами располагалось красивое белое здание, где выдавали справки о помещениях, условиях пребывания и лечения в земской грязелечебнице. Здесь же принимались и выдавались справки о свободных помещениях вне лечебницы.. Приезжавшие на лечение могли временно пользоваться комнатами вокзала бесплатно. Приехавшие после восьми часов вечера в случае отсутствия у них помещениями, могли оставаться на ночлег, пользуясь за плату комнатами вокзала. Здесь же принимали вещи на хранение. При заказе помещений в грязелечебнице требовалась предварительная запись, которая не нужна была на лечение. Отпуск ванн и пользование другими средствами лечебницы вообще не ограничены. Все больные, живущие на территории лечебницы и вне её, пользовались лечебными средствами на равных основаниях

Взгляд назад

Геометрический образ, как и любой другой плох тем, что он слишком обременён веществом чувственности.

Гегель

Нам, людям цифрового общества сложно представить, как в те далёкие времена велась статистика. В прессе начала двадцатого века писали, что населённый пункт Саки представляет из себя село с населением в две тысячи душ. Количество приезжих в летний сезон тогда прибывало, впрочем, как и теперь, в несколько раз превышало население Сак — например, в 1911 г. их было было шесть тысяч человек. Сдачей квартир промышляет 155 домохозяев. Огромное село это в санитарном отношении не выдерживает даже самой снисходительной критики. Отбросы и всякие нечистоты никуда из села не вывозятся, а сваливаются, в ямы в земле. Отбросы кучами лежать на дворах, часто в непосредственной близости с кухней, пока не придет санитарный врачебно-полицейский надзор и не заставит убрать эти «мусорники».

Жилищный вопрос и вопрос питания приезжих совершенно не отвечал даже скромным, санитарным требованиям. Имелось множество кофеен, кухмистерских и кухонь. Все это содержится крайне неопрятно. Почти во всех сдаваемых приезжим квартирах полы глинобитные, густо насыщенные всяческими болезнетворными началами. Многие дома построены по кабиночной системе — с крытою верандою, лишающей комнату полного солнечного света. Ретирады устроены кое-как и при том на дворах. Больные, особенно ночью, всегда рискуют простудиться.

В виду особых условий лечения грязями, сопровождаемого сильным потением после приёма ванн, больным необходимо в ограждение от простуды запасаться теплым платьем и достаточным количеством носильного и постельного белья.

Для развлечения больных служил — тенистый, хорошо содержимый парк, в котором ежедневно играл оркестр, вилась музыка. Поездки к морю, некоторые игры, как, например, теннис, кегли, музыкальные и литературные вечера, танцы проводились в общем зале лечебницы. На берегу моря (в 5 верстах от лечебницы) в кордоне у стражников можно было достать самовар, чай, сахар за невысокую плату (20—30 коп.); с колокольни сельской церкви (88 ступенек) хорошо видны Чатыр-даг, Яйла, Евпатория и море.

Интересующиеся больные ходили осмотреть соляные промыслы Ивана Балашова, расположенные на обширной площади в 287 десятин, откуда по рельсам «кукушка» тащила целые поезда с солями к берегу для стоящих на рейде пароходов. В среднем промыслы Балашова экспортировали около 5 миллионов пудов соли. Все промыслы района Евпатории экспортировали, около 15 миллионов пудов соли в год. Главные рынки для соли служили: Либава, Ревель, Рига, Одесса и другие рынки России. Средняя оптовая цена соли на месте 10—12 копеек за пуд».

Бурденко приехал в Крым в 1911 году после двух лет работы в клиниках Франции, Грмании. Взяв лучшее из европейской медицинской науки, развернул в Сакской грязелечебнице исцелять боли в суставах. В частных лечебницах Евпатории были рентгенологическая и серологическая лаборатории, и Бурденко использовал анализы, сделанные в них, пока в Саках в 1914 году появились свои лаборатории. В сентябре 1911 года Бурденко выступил на заседании Ассоциации евпаторийских врачей, которая была создана Казасом Б. И., Эфетом М. М. (заведующий Мойнакской грязелечебницей) в 1910 году, с лекциями, отражающими научные взгляды на терапию и диагностику суставных заболеваний. Профессор щедро делился наблюдениями, полученными в Европе, с врачами, работавшими в курорте. На основании многочисленных клинических наблюдений действия грязи при костно-суставном туберкулёзе доказал, что для этих больных грязелечение не показано. Он же установил, что грязевые аппликации средних температур ускоряют образование костной мозоли. Особенно вызывало интерес у врачей утверждение Бурденко, что с началом ⅩⅩ века в медицинской науке началась новая эпоха приоритета инструментальных методов исследования, точных знаний над клиническим чутьём и опытностью врача. И когда в следующем году Бурденко открыл в Саках специальный институт по подготовке врачей-курортологов, в числе первых прошёл у него курс обучения Канзас. Техника грязелечения, рациональные приёмы отпуска процеду ому. Империалистическая война не могла помешать прогрессу — в 1914 году евпаторийские и сакские врачи встретились с Бурденко на Всероссийском съезде по улучшению отечественных лечебных местностей. В последующие два с половиной года Сакская и Мойнакская грязелечебницы работали с большим напряжением, успешно излечивая фронтовые ранения и раны, за сезон они отпускали по двадцать тысяч рапных ванн. р пришли не сразу. За привычными способами стояли многие месяцы и годы наблюдений, раздумий. Мойнакская грязь более жидкая, чем Сакская. Её готовили по особенному. В 1917 году, осенью, Мойнаки стали на консервацию.

Теперь мы многое знаем о лечебном озере в Саках, его лечебные свойства описаны не единожды, но интересно узнать о нём взгляд наших предшественников. Из архивных документов Таврической Губернской Земской Управы от 1911 года и 1917 года о грязелечении в Сакской лечебнице мы узнаём, что она расположена на северном берегу Сакского озера, в его восточной части, у села Саки. Это небольшое селение находится в пяти верстах от берега моря, в сорока трёх верстах от Симферополя и в девятнадцати верстах от Евпатории. Татары называли озеро в Саках Тузлы (от татарского слова туз, которое означает соль). Этот уникальный водоём наши предшественники относили к Евпаторийской группе соляных озёр, расположенных по западному берегу Крымского полуострова. И считали, что он был известен с древних времён как богатейший солеродный источник, который имеет грязь с большой целебной силой. Координаты для озера были тогда определены: 44ο 36 ' с. ш.; 31ο 11 «в. д. Сакская грязелечебница с 1880 года состояла в подчинении Таврического Губернского Земства.

По описаниям Земской Управы — солёный водоём отделяется от Чёрного моря песчаною пересыпью, шириной не более версты. Привожу выдержку из документа: «Площадь озера со всеми засухами и бассейнами около 1000 десятин, наибольшая длина его с запада на восток около 5 вёрст, а ширина неравномерная, от 1 до 3 вёрст. Наибольшая глубина от 2 до 3 футов. В настоящее время уровень Сакского озера лежит ниже уровня моря более. Чем на 4 фута. Окрестности озера представляют собой солончаковую степь. Воздух в Саках, благодаря близости моря и степи, чрезвычайно чист».

В начале прошлого века добраться в саки можно было следующими путями: по Южным железным дорогам до станции Саки (с 1915 года), ехали ранее 1915 года до станции Симферополь, а из него конным или автомобильным транспортом, преодолев 43 версты, достигали Сак; через Одессу морем до Евпатории, оттуда 19 вёрст по грунтовой дороге до Сак.

Лечебница распахивала свои двери для отдыхающих 15-го мая; оканчивался сезон 31-го августа, затем его окончание перенесли на 14 сентября. Сообщалось, что ранее 15-го мая пациенты в Сакскую грязелечебницу ни в каком случае не принимались. Приезд больных в лечебницу начинался на вокзале, который в то время находился на площади перед входом в парк лечебницы (сейчас это площадка по улице Курортной). У ворот с двумя стройными белыми колоннами располагалось красивое белое здание, где выдавали справки о помещениях, условиях пребывания и лечения в земской грязелечебнице. Здесь же принимались и выдавались справки о свободных помещениях вне лечебницы. Приезжавшие на лечение могли временно пользоваться комнатами вокзала бесплатно. Приехавшие после восьми часов вечера в случае отсутствия у них помещениями, могли оставаться на ночлег, пользуясь за плату комнатами вокзала. Здесь же принимали вещи на хранение. При заказе помещений в грязелечебнице требовалась предварительная запись, которая не нужна была на лечение. Отпуск ванн и пользование другими средствами лечебницы вообще не ограничены. Все больные, живущие на территории лечебницы и вне её, пользовались лечебными средствами на равных основаниях.

Записи, записки, исследования

Для кого и для чего пишу я все это? По совести — в эту минуту

только для самого себя, из какой-то внутренней потребности,

хотя и без намерения скрывать то, что пишу, от других.

Н. И. Пирогов

Уже к тому времени лечебные свойства грязей были широко известны и породили много легенд. Считалось, что сакские грязи лечат всё от укуса тарантула до боли в спине и суставах. Вот описание приёма грязевых ванн академиком Сумароковым от 1799 года: «Стекающая и солнцем испаряемая вода оставляет у берегов род ила или грязи, в котором выкапывают глубокие ванны, наподобие могил, и в них зарывают недугующих по самую шею так, что лежащие в них не могут иметь никакого движения. Над головой делают из ветвей род шатра, дабы охранить её от раскалённых лучей, сидят в яме по часу и более, переменяя грязь свежею…». В те времена считали, что: «Начало целебной славы Сакских грязей теряется во времени владычества Ханов над Крымским полуостровом».

А вот как описана Сакская грязь в Одесском вестнике №2 (продолжение); начало статьи (печать) Медицина. Библиотека Сакской земской Грязелечебницы в статье «Козловская грязь». Здесь уместно напомнить, что Евпатория в конце ⅩⅤⅢ — начале ⅩⅨ века именовалась Козлов:

«Верстах двух от озера и в версте от деревни находится довольно чистый источник пресной воды, который составляет единственное, впрочем, обильное, продовольствие деревни. Вообще воздух при Сакском озере свежий и здоровый, но примесь в атмосфере серных испарений довольно чувствительна и для многих больных составляет очень выгодное условие. Деревня Сак состоит вся из татарских домов, в которых считается около 550 жителей мужского и женского пола, из которых многие могут почесться зажиточным и живут на европейский манер; по крайней мере, многих домов в деревне Сак нельзя назвать татарскими хатами. Отдача в наём этих домов под квартиры приезжающим больным и торговля съестными припасами составляет главный и значительный доход жителей, потому что цены на квартиры и жизненные припасы, во все продолжение курса лечения грязями, высоки до неимоверности».

Первый химический анализ, определяющий состав Сакской грязи сделал Десерр, который нашёл, что в 1000 весовых частях грязи оказалось:

Поваренной соли — 225,0 весовых частей

Солянокислой извести — 17,0 ″ ″

Солянокислой магнезии 45,0 ″ ″

Сернокислой извести 6,0 ″ ″

Потери 20,0 ″ ″

Итого сухого остатка — 313,0 весовых частей

Но, чтобы его правильно интерпретировать, надо вернуться к уже известной нам по предыдущей главе статье С. А. Щукарева «Химическая характеристика сакской рапы и грязи». Профессор пишет о том, что в анализ Десерра представляет исторический интерес, как памятник истории зарождающейся химии, «… которая успела уже раскрыть свои крылья и дотянуться даже до далёкого сакского лимана». Прежде всего учёный задаётся вопросом, как надо понимать этот анализ. И отвечая, Щукарев подчёркивает — для исследователя является очевидным, что Десерр выполнил изучение не самого или, а водной вытяжки из него. Переходя к процентам, профессор-химик переписывает анализ так:

Водная вытяжка из сакской грязи в % от сырой (или сухой) грязи

Сухой остаток — 31,30

NaCl — 22,50

MgCl2 — 4,50

CaCl2 — 1,70

CaSO4 — 0,60

Упоминания о сероводороде или сернистом железе у француза нет, поэтому Щукарев предположил, что проба либо была получена Дессером в сухом виде, либо он не обратил внимания на такую существенную характеристику грязи. «Если вспомнить заметку Дессера, что рапа отступила от берега более, чем на версту, а проба грязи была взята от берега недалеко, т. е. там, где обнажившееся дно озера было покрыто кристаллами NaCl, высокое содержание NaCl в пробе окажется неудивительным. Более странным фактом является присутствие в этом анализе CaCl2 и отсутствие MgSO4, т. е. характеристика грязевой вытяжки как раствора, очень сильно метаморфизированного, лишённого не только MgSO4, но и заменившего часть MgCl2 на CaCl2. Подобного рода растворы встречены были нами в первый год наших работ в Саках (1926) в озере Кизил-Яр (7 км от Сакского озера); пробы воды взяты весной (летом воды в засухе не бывает). Согласно всему изложенному выше, рапа, характеризуемая солями NaCl, MgCl2, CaCl2 представляет собою последнюю стадию метаморфизации морской воды и получается в последних стадиях жизни лимана, когда отсутствует морское питание, а береговое питание дождевыми водами, приносящими большое количество почвенных частиц, идёт интенсивно. Мы не можем сказать, характерен ли анализ Десерра для всего Сакского озера в 1807 г. или он относится к небольшому участку прибрежной полу-пересохшей полосы около селения Саки… Таким образом в начале ⅩⅨ века для объяснения повышенного значения коэффициента MgCl2/NaCl, не надо было ещё прибегать к деятельности человека, добывающего NaCl».

Подмеченный Щукаревым дух Лавуазье и Берцелиуса витает в записях Дессера, употреблявшего термины, такие как «сернокислая известь», вместо сернокислый кальций. Особенно удивительным было, что исследование грязи выполнялось в печальную зарю развития химии, через десяток лет после истории с Лавуазье, слывшего не только учёным — основоположником современной химии, но и финансистом, состоявшим в «Компании откупов», то есть получившего право взымать с населения налоги. Это вело к выполнению функций, близких к методам современных коллекторов. Деньги — его вторая любовь (первая, конечно, у Антуана была к химии) привела Лавуазье вместе с тестем к гильотине. Судьба француза Десерра, не смотря на присутствие в натуре двух страстей, аналогичных описанным выше, была счастливее участи своего великого соотечественника. Феликсу повезло — он очутился в России, которая после завоевания Крыма остро интересовалась природными ресурсами присоединённых территорий. Знания французского химика были востребованы и очень щедро оплачены (три тысячи рублей за один анализ). Таврический губернатор Андрей Михайлович Бороздин, увлечённый (особенно во втором периоде своего губернаторского срока) развитием своих обширных имений и собственных производств: суконного, шелководства, винодельческого, приглашал иностранных специалистов. Одним из них и был досточтимый Феликс Десерр.

Между тем, обаяние озера растёт

Грязь представляет продукт взаимодействия между соляной массою рапы

Сакского озера и органическим и животным и растительным веществом,

содержащимся в почве озера и развивающемся вне её…

Профессор Вериго

Между тем, проходили годы, обаяние жемчужных солевых отмелей озера росло; и следующим, кто провёл анализ Сакской грязи, был аптекарь Симферопольского военного госпиталя Лимбургер. Он исследовал лечебный ил после организации Сакской грязелечебницы в 1843 году и нашёл, что в 1000 гранах сырой грязи содержится:

1) свободный сероводородный газ,

2) свободный углекислый газ,

3) вода в количестве 5 драхм 30 гран.

Количественное содержание газов указано не было из-за недостатка пневматических трубок, но отмечено, что количество сероводородного газа гораздо больше, чем углекислоты. Лимбургер « в 100 гранах высушенной в тигле сакской грязи» находятся следующие составные части:

— Сернокислой извести 4 драхмы 58 гран

— Хлористого натра 4 драхмы 24 гран

— Хлористой магнезии 25 гран

— Углекислой извести 1 драхма 20 гран

— Сернистой извести 2 драхмы 23 грана

— Сернистого железа 44 грана

— Глинозёма 1 драхма 28 гран

— Кремнезёма 48 гран

— Следы органического экстрактивного вещества

При самом строгом исследовании Лимбургер не обнаружил в грязи никаких следов ни йода, ни брома. Щукарев отмечает, что он подробно рассказывает об исследованиях природных лечебных факторов озера от того момента, когда этот материал был совершенно новым. В современном мире старомодность языка анализа, описанного Лимбургером, впрочем, как и того, который записал Десерр, очевидна. Расчёт вёлся на драхмы и граны, вместо хлористый натрий и хлористый магний они употребляли слова хлористый натр и хлористая магнезия. С. А. Щукарев отмечает про анализ Лимбургера — «Если перейти от драхм к весовым процентам и пересчитать анализ на сырую грязь, получается:

Анализ сакской грязи 1843 г. Лимбургер

В 100 г сырой грязи содержится

Таким образом, изучив исторические материалы, С. А. Щукарев пришёл к следующему выводу: «Это первый, известный нам полный анализ сакской грязи; мы говорим полный в том смысле, что сумма приведенных в анализе компонентов, близка к 100%. В анализе на этот раз уже отсутствует хлористый кальций, но MgSO4 ещё не появился, и в этом отношении между результатами Дессера и всех последующих аналитиков, которые, начиная с 1849 года и по сие время, неизменно находят в сакской грязи кроме NaCl ещё MgCl2 и CaSO4, и не отмечают CaCl2». Советский химик на момент написания статьи знал о составе рапы и грязи гораздо больше, чем его предшественники: «… в солянокислую вытяжку переходят за вычетом солей, растворимых в простой воде, не только CaCO3, MgCO3, Ca3 (РO4) 2, CaSO42H2O, FeS и продукты разрушения силикатных зёрен: H2SiO3, H2TiO3, Fe2O3, Al2O3, но адсорбированные коллоидными частицами грязи ионы: MnO, Na′, K′, Ca″, Mg″».

Анализ Лимбургера говорил о бурном процессе восстановления сульфатов, протекавшем раньше, чтобы в последующем глубины озере могли преподнести человеку «склад законсервированной грязи, сохранившей в себе только ту часть связанного сероводорода, которая была более или менее ииммобилизована, связавшись с железом; растворимые в воде сульфиды (CaS, Na2S, (NH4) 2S) давно уже путём гидролиза, диффузии в рапу и окисления исчезли из сакской грязи».

После относительно небольшой паузы в 1849 году химик Гассгаген провёл своё исследование в Одессе и дал следующий состав сакской грязи:

В 100 г грязи вода выщелачивает: в 100 г нерастворимого в

Растворимых веществ 23,67 г воде остатка содержится:

NaCl 9,47 CaCO3 33,11

NaJ 0,48 Ca3 (РO4) 2 0,69

MgBr2 0,86 CaSO4 10,7

K2SO4 0,26 SiO2 31,86

CaSO4 3,95 MgO 5,82

MgSO4 1,83 Al2O3 8,30

Mg3 (PO4) 2 1,27 Fe2O3 9,52

(NH4) 2S 2,65

Органических веществ 0,55

КCl 2,35

В 100 гр грязи содержится: CO2 1,36

H2S 3,61

Углеводорода 0,83

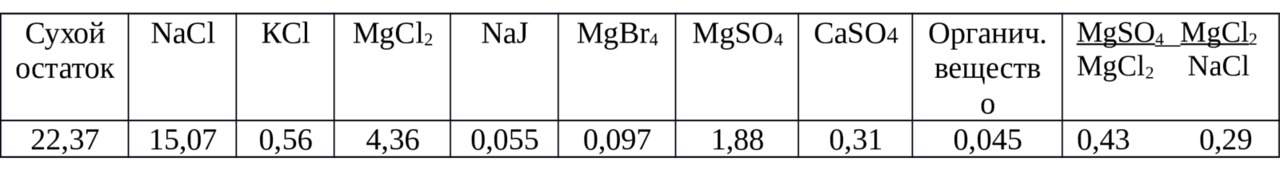

Рапа по составу сходна с современной:

В 100 г рапы содержится

Щукарев заметил, однако, что, по видимому, ошибочно в очень преувеличенном по сравнению с действительностью количество брома преувеличено химиком в тридцать раз, а йода — в тысяча пятьсот раз. Также Гассгаген впервые определил в сакской грязи калий, преумножив его количество примерно в два раза и соли фосфорной кислоты, сильно преувеличивая их количество. В анализе впервые была дана количественная характеристика органического вещества не только в вытяжке из грязи (0,55%), но и в рапе озера (0,045%), сообщено об углеводородах (0,83); в водной вытяжке найден новый партнёр для сероводорода — аммоний.

Сравнивая анализы Лимбургера и Гассгагена, подтверждалось одно и то же предположение, что сакская грязь в середине ⅩⅨ столетия была в десять раз богаче сероводородом, чем в первой половине ⅩⅩ века.

Когда с 1858 года соледобывание в Сакском озере усилилось из-за сдачи в аренду 13 промыслов вдоль берега озера (продолжалось собирание самосадки) и были впервые построены бассейны (бассейновая добыча), усилилась слежка за озером. Чтобы не давать концентрации спускаться, устраивали канавы и плотины для борьбы с весенними и дождевыми водами.