Бесплатный фрагмент - Чужие атакуют. Война внутри нас. Что нужно знать, чтобы выжить.

Предисловие

Здоровье — фундамент счастливой и полноценной жизни.

Согласно медицинской статистике, ежегодно в России фиксируют около 5 миллионов случаев паразитарных заболеваний. В мире от инфекций и паразитов умирает примерно 17 миллионов человек. Специалисты считают, что реальное количество заражений гораздо выше из-за несовершенства профилактических и диагностических мер.

«Зачем я пишу книгу на эту тему? Кто будет её читать? Их столько написано — и научных трудов от докторов, и статей на медицинских блогах», — подобные мысли не раз посещали меня во время творческого процесса. Но я сформулировала для себя смысл…

Моя профессия обязывает проводить просветительскую работу с населением. Я — дипломированный валеолог — специалист по ЗОЖ, интегративным персонализированным оздоровительным технологиям. Иногда мне встречаются люди с симптомами паразитарных заболеваний. У некоторых уже диагностированы инвазии, у других по ряду причин пока не выявлены…

Порой слышишь абсурдные мифы: «все болезни от паразитов», «паразиты — есть у каждого из нас», «существует универсальное средство от всех паразитов»… Хуже всего, когда интернет-семинары по данной теме ведут люди без медицинского образования. Они нагнетают ажиотаж, вводят в заблуждение слушателей (возможно, кому-то из них срочно нужна помощь квалифицированного специалиста). Встречаются и такие, кто, наоборот, легкомысленно относится к паразитарным инфекциям. Тем самым они подвергают опасности инфицирования себя, своих близких и четвероногих питомцев…

Сегодня путешествовать стало проще, но беспечность в поездках легко «сведёт на нет» приятные впечатления. Игнорирование санитарных правил может омрачить отдых и привести к проблемам со здоровьем после возвращения домой. В экзотических странах с плохими условиями риск особенно велик. Причина — плохая вода, небезопасная еда, несоблюдение гигиены и контакт с животными.

Тем, кто боится «подхватить глистов» и бездумно потребляет различные БАДы, лекарственные травы, стоит задуматься: фармакогнозия и фитотерапия — это научные области, требующие осознанного подхода и глубоких знаний.

Как валеолог, посвятивший годы изучению здоровья во всех его аспектах, я чувствую ответственность за то, чтобы направить внимание читателей на важнейшую задачу — осознанное отношение к своему здоровью и здоровью тех, кто дорог: близких людей и хвостатых друзей.

В этой книге:

• Рассмотрим сложные взаимоотношения между паразитами и человеком.

• Проследим за тем, как организм реагирует на вторжение «чужих» и какие последствия это может иметь для здоровья.

• Разберёмся в тонкостях работы иммунной системы в борьбе с «паразитарной интервенцией», а также о том, как поддержать эффективность иммунитета.

• Вы познакомитесь с медицинскими методами диагностики и терапии; немедикаментозными средствами профилактики; с лечебными и антипаразитарными протоколами и диетами.

• Изучите рецепты блюд, которые помогали нашим предкам бороться с паразитами, укреплять иммунитет и предотвращать болезни.

• Узнаете о «травяном десанте» — защитнике от «чужих» и много другой важной информации для поддержания здоровья.

• Путешественники (будь то опытные или только начинающие) также найдут ценные советы.

Уверена, что даже искушённые в данной теме почерпнут для себя новые и полезные сведения, в том числе и читатели с медицинским образованием.

Вот почему я взялась писать эту книгу.

Внимание! Не следует применять информацию из этого сборника для самостоятельной диагностики и лечения. Диагностические и терапевтические процедуры имеет право назначать только квалифицированный специалист. Дегельминтизация должна проводиться под контролем врача. Самостоятельный приём противопаразитарных препаратов может привести к тяжёлым побочным эффектам, так как эти лекарства токсичны. Для постановки диагноза и назначения эффективной медицинской помощи необходимо обратиться к вашему лечащему врачу.

В любом лечебном процессе архиважен не просто контакт, а истинный тандем врача и пациента. Ответственность за результаты лечения не должна возлагаться полностью на врача. Преодоление недуга во многом зависит от осознанных и целенаправленных действий самого пациента, его активной вовлечённости и готовности к переменам. В данной ситуации каждый участник процесса — будь то пациент или врач — предстаёт как ответственная личность (в идеале!). Они формируют друг друга, влияют на мировоззрение, направляют к развитию, совершенствованию и, в конечном итоге, к самореализации. Врач, видя перед собой не просто пациента с болезнью, а человека, который стремится к здоровью, находит дополнительную мотивацию и энергию для поиска эффективных решений. Пациент, чувствуя поддержку и профессионализм врача, обретает уверенность и готовность активно участвовать в своём исцелении.

Взаимопонимание, синергия и общая цель — вот что создаёт условия для здоровья. Истинное выздоровление — это результат совместного труда, где каждый играет свою незаменимую роль. Это партнёрство, основанное на доверии, уважении и стремлении к общему благу.

Если возникнет необходимость в лекарственной терапии паразитозов, вы можете обсудить книгу «Чужие атакуют» с вашим лечащим врачом.

Серьёзная угроза

Я родилась и выросла в одной из деревень Алтайского края. В те времена Сибирская жемчужина славилась как аграрный и животноводческий край. Не только колхозы были богаты разнообразными животными, но и личные подворья. Мы — дети росли в тесном контакте с различной живностью. Помню, как пила тёплое парное молоко, ела немытые ягоды с плодовых кустов и луговых трав; как с умилением целовала в носы и лбы лошадей, телят, любимых собак… Но не помню, чтобы когда-либо заражалась глистами или лечили меня от паразитозов. Размышляя над этим фактом, я сделала некоторые выводы:

— в нашей семье уделяли большое внимание гигиене;

— мы поддерживали чистоту в доме;

— мясо и рыбу подвергли тщательной обработке;

— перед едой всегда мыли руки;

— обязательно вакцинировали животных;

— в заведениях общественного питания, которые мы посещали, соблюдались санитарные нормы…

В те времена большинство питались качественно, разнообразно и достаточно для поддержания здоровья. Возможно, потому, что целинные деревни Алтайского края снабжались на порядок лучше, чем в других регионах. Тогда иммунитет у жителей страны был крепче, чем сейчас. Медицина тех лет, по сравнению с сегодняшней, была, конечно, менее прогрессивной, но более пациент-ориентированной. Ветеринарный контроль — обязательным и регулярным.

А что сейчас?

Загрязнённая окружающая среда, повышенный уровень радиации и употребление некачественных продуктов питания значительно ослабляют иммунную систему человека. В результате организм становится более уязвимым к заражению паразитами, которые могут нанести серьёзный вред здоровью. Паразиты способны вызывать эндогенную интоксикацию, которая проявляется в разнообразных клинических, метаболических и иммунологических нарушениях. Эндогенная интоксикация приводит в конечном итоге к широкому спектру симптомов: гастроэнтерологическим, неврологическим и иммунологическим расстройствам. Кроме того, паразитарная инфекция может активировать аутоиммунные процессы и снижать общую иммунологическую реактивность организма.

В последние два десятилетия некоторые врачи ошибочно полагали, что, к примеру, заражение лямблиями (Giardia lamblia) не сопровождается значительными повреждениями тканей; что организм человека способен адаптироваться к присутствию паразита посредством формирования симбиотических отношений. Этих простейших опрометчиво относили к безобидным обитателям кишечника. Это привело к росту их распространённости, особенно среди детей. Как показывают реалии жизни, в условиях современной экологической обстановки и снижении иммунного статуса лямблии могут стать грозным патогенным агентом. Сегодня важно выявлять и лечить лямблиоз у пациентов с аллергодерматозами, т.к. установлено, что у детей с изначально измененной реакцией организма, условия для длительного существования лямблий наиболее благоприятны. В настоящее время вопросы эпидемиологии, диагностики и лечения лямблиоза становятся всё более актуальными. Как отмечают ряд специалистов, инфекции, вызванные простейшими и гельминтами, часто остаются без должного внимания, хотя их глобальная значимость требует более серьёзного подхода.

Как было отмечено ранее, несмотря на значительные достижения современной медицины, паразитозы по-прежнему представляют серьёзную угрозу для человека. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), гельминтозы занимают четвёртое место по уровню ущерба для здоровья населения Земли, уступая лишь диарее, туберкулёзу и ишемической болезни сердца. Ежегодно примерно половина жителей планеты заражается одним из трёх основных видов гельминтов: аскаридозом (1,2 миллиарда человек), анкилостомозом (900 миллионов) и трихоцефалёзом (около 700 миллионов). В Европе гельминтами инфицирован каждый третий человек. В Африке и Азии проблема стоит ещё острее.

По оценкам специалистов, в России каждый год регистрируют примерно 5 миллионов случаев, связанных с паразитарными инвазиями. В мире же ежегодно от инфекционных и паразитарных болезней умирает около 17 миллионов человек. Эксперты полагают, что реальное число заражений гораздо выше, поскольку современные методы диагностики всё ещё не совершенны.

Простейшие и гельминты поражают даже тех, кто живёт в развитых странах с хорошей системой здравоохранения. Их переносчиками могут быть мигранты и путешественники, прибывшие из регионов, где распространены паразитарные инфекции. Паразитозы ослабляют организм, усугубляя уже имеющиеся болезни или становясь причиной других инфекций. Например, у людей с аскаридозом, трихоцефалёзом или гименолепидозом повышается риск заболеть дизентерией. Если они подхватывают шигеллу, болезнь протекает тяжелее и часто переходит в хроническую форму. Гельминты осложняют брюшной тиф, вирусный гепатит и туберкулёз. Это происходит из-за воспаления в кишечнике, недостатка витаминов, снижения кислотности желудочного сока и общего ослабления иммунитета. Взаимодействие патогенов может привести к смешанным инфекциям. С другой стороны, здоровая микрофлора подавляет рост паразитов, что может привести к их гибели. Но паразиты, в свою очередь, могут угнетать микрофлору, вызывая дисбиоз.

Некоторые паразиты приспособились к жизни в кишечнике или влагалище, где мало кислорода. Другие обитают в крови или тканях органов. Заражение кишечными паразитами происходит через пищу или воду, загрязнённые фекалиями. Это часто случается в местах с плохими санитарными условиями. Анкилостомы могут проникнуть в организм через кожу при контакте с заражённой почвой, а шистосомы — при купании в заражённой пресной воде. Малярия передаётся через укусы комаров, а трихомониаз — половым путём. Реже паразиты попадают в организм через переливание крови, использование общих игл или от матери к ребёнку во время беременности.

Типы взаимодействия живых организмов

Порой самые коварные противники — это те, кого мы не видим.

Живые организмы находятся в постоянном взаимодействии с окружающей средой. Экология — это наука, которая изучает эти взаимосвязи. Факторы окружающей среды, оказывающие влияние на организмы, называются экологическими. Они делятся на абиотические, биотические и антропогенные. Биотические факторы представляют собой любые взаимодействия между организмами.

Основные типы таких взаимодействий:

Антибиоз — это ситуация, когда один вид угнетает другой, но при этом сам не испытывает негативного воздействия. Пример антибиоза: плесневые грибы подавляют рост бактерий.

Симбиоз (от греческого «сожительство») — это совместное существование организмов, принадлежащих к разным видам.

Симбиотические отношения в экосистеме:

Мутуализм представляет собой форму взаимовыгодного сотрудничества между организмами. Например, кишечная палочка обитает в кишечнике человека, где питается его содержимым и разлагает клетчатку. В свою очередь, она синтезирует витамины K и B, которые необходимы человеку.

Комменсализм описывает сосуществование видов, при котором одно существо получает пользу, а другое практически не испытывает вреда. Например, ротовая амёба не наносит ущерба человеку, а черви в жабрах мечехвостов используют остатки пищи рыб в качестве пищи. Это можно назвать своеобразным «квартиранством».

Хищничество — процесс, при котором один организм (хищник) охотится, убивает и съедает другого. Примером таких отношений могут служить взаимоотношения между зайцем и лисой.

Конкуренция — это борьба за ресурсы (пища, энергия и защита). Особенно ярко она проявляется среди особей одного вида.

Нейтрализм — ситуация, когда два вида сосуществуют, не оказывая друг на друга никакого влияния. Это явление встречается довольно редко. Например, стрептококки и лактобактерии способны существовать в одной среде без какого-либо взаимодействия.

Паразитизм представляет собой особую форму взаимодействия между организмами, при которой один организм использует другого в качестве источника питания и места обитания, одновременно нанося ему вред. Взаимоотношения между паразитом и хозяином являются тесно связанными на протяжении всего жизненного цикла.

Роль паразитизма двоякая. В природных условиях он оказывает положительное влияние на экосистему, поддерживая баланс численности популяций. Однако для человека и животных паразитизм является негативным фактором, поскольку часто является пусковым механизмом для развития различных заболеваний.

Слово «паразит» греческое и дословно означает того, кто пи- тается за счёт другого или других (рага — около, sitos — питание). Определение паразитизма, предложенное немецким зоологом и паразитологом Р. Лейкартом, стало классическим в биологии. Академик К. И. Скрябин, основоположник отечественной гельминтологии, определял паразитизм как отношения, при которых паразит живёт на теле или в органах хозяина, питается за его счёт, не принося пользы. Паразиты живут за счёт соков, тканей или переваренной пищи своих хозяев. В отличие от хищников, паразиты не убивают мгновенно своих жертв, а многократно используют их для питания. Они могут обитать в организме хозяина как временно, так и постоянно.

Паразитология — наука, изучающая взаимодействие паразита и его хозяина на разных уровнях: клеточном, генетическом, организменном и биоценотическом.

Медицинская паразитология занимается изучением паразитов человека. Эта область исследует структуру, функции, химические процессы и генетику паразитов, а также их жизненный цикл; как паразиты взаимодействуют с людьми на уровне отдельных организмов и популяций. Её цель — разработка эффективных методов диагностики, лечения и профилактики паразитарных заболеваний. Эта область включает три раздела:

Медицинская протозоология рассматривает простейшие организмы, такие как лямблии и дизентерийная амёба.

Медицинская гельминтология исследует гельминтов и вызываемые ими болезни.

Медицинская арахноэнтомология занимается членистоногими, которые могут быть источником и переносчиками заболеваний человека.

Болезни, вызванные возбудителями животного происхождения, (гельминтами, паукообразными, насекомыми и простейшими) называются инвазиями; вызванные бактериями, вирусами, хламидиями — инфекциями.

Паразиты представляют собой разнообразную группу, в которую входят представители различных таксонов. Прионы, вироиды, вирусы, риккетсии, бактерии и грибы — все они способны существовать за счёт организма-хозяина. Заболевания, инициированные прокариотическими патогенами растительного происхождения, называют инфекционными.

Паразитами принято считать целостные организмы. Что нельзя сказать о вирусах. Вирусы относятся к неклеточным организмам, образующим отдельное царство. При проникновении в клетку вирус теряет белковую оболочку (капсид), и внутрь клетки попадает только нуклеиновая кислота — вирусная ДНК или РНК (изолированный геном).

К паразитам относят около 55 тысяч видов простейших, 20 тысяч видов гельминтов и 7 тысяч видов членистоногих. Паразиты встречаются среди организмов всех типов прокариот и эукариот. Паразитология обычно изучает паразитов из царства животных, которых насчитывается более 65 тысяч видов (около 7% всех видов животных). Паразиты из других систематических групп исследуются микробиологией, ботаникой, микологией и эпидемиологией.

Таким образом, паразитизм — это симбиотические отношения, при которых один организм (паразит) живёт за счёт другого (хозяина), используя его как среду обитания и источник пищи. Внешняя среда, где живёт хозяин, влияет на паразита только опосредованно и считается второстепенной средой. Паразит обычно вредит хозяину, но, в отличие от хищника, не приводит мгновенно к смерти.

Хозяином называют организм, который служит постоянным или временным пристанищем и источником питания для паразита. В теле хозяина паразиты находят более благоприятные условия и пищу, но вне этого специфического организма их жизнеспособность падает.

В зависимости от степени адаптации к паразитическому образу жизни, выделяют три типа паразитов: облигатные, факультативные и псевдопаразиты (ложные).

Облигатные (истинные) паразиты — это организмы, которые не могут существовать без паразитизма. Облигатные паразиты ведут исключительно паразитический образ жизни (аскариды, власоглавы, филярии, трихины, вши, блохи, иксодовые клещи и др.). Есть виды, частично перешедшие к паразитизму, но способные вызывать заболевания.

Факультативные паразиты — это организмы, которые могут стать паразитами, если случайно попадут в организм хозяина. Эти паразиты ведут свободный образ жизни, но при ухудшении условий или нападении на крупную добычу переходят к паразитизму (кишечная угрица, хищные пиявки, клопы). К ним примыкают и псевдопаразиты — свободноживущие организмы, которые при случайном попадании в другой организм могут некоторое время существовать в нём, нанося вред. Например, личинки мух и тироглифоидные клещи, попав в кишечник человека, могут вызывать кишечные расстройства.

Паразиты делятся на группы в зависимости от места локализации.

Эктопаразиты обитают на поверхности тела хозяина. К ним относятся различные членистоногие. Некоторые эктопаразиты, такие как вши и чесоточные клещи, живут на теле хозяина всю свою жизнь. Другие, например, комары и кровососущие мухи, используют хозяина только для питания.

Эндопаразиты живут внутри тела хозяина. Это могут быть простейшие и гельминты.

Сверхпаразиты — это особый вид микроорганизмов. Они живут внутри других паразитов и питаются ими. Такое явление встречается нередко. Например, гонококки и хламидии могут обитать внутри трихомонад. Это важно учитывать при лечении таких инфекций и использовать противопротозойные препараты. Сверхпаразиты обычно маленькие и просты по строению. Но их роль в экосистеме велика. Они контролируют численность паразитов, регулируя их популяцию.

Паразитарная система и паразитоценоз

Предупреждение — половина победы.

Паразитарная система — это сообщество живых организмов, которые обитают в одном месте. В этом сообществе есть один или несколько видов, которые живут за счёт других видов. Например, в паразитарной системе может быть два вида: один из них — паразит, который питается за счёт другого вида — хозяина. Такие системы называются двойными. Если в системе три вида: паразит, переносчик паразита и хозяин, то это тройная система.

Моногостальные (монофаги) — строго специфичны, паразитируют только на одном виде хозяина. Примеры: головная вошь, кривоголовка, цепни свиной и бычий.

Полигостальные (полифаги) — относительно неспецифичны, могут паразитировать на разных видах одного рода, семейства, класса или даже разных классов животных. Примеры: трихины инвазируют млекопитающих, аргасовые клещи — паразитируют на млекопитающих, птицах, рептилиях, токсоплазмы — в позвоночных, человеке.

Стеногостальные — паразитируют на нескольких видах, из которых один является основным, а остальные — факультативными.

Паразитарная система — упрощённое представление о биоценозе. Биоценоз, в свою очередь, представляет собой сообщество организмов, обитающих в одном месте. Биотоп — участок ландшафта с едиными условиями для жизни. В биоценозе обитает множество видов, которые взаимодействуют между собой. Если в биоценозе есть паразиты, его называют паразитоценозом. Биоценоз вместе с биотопом формируют биогеоценоз. Паразитоценоз включает вирусы, риккетсии, бактерии, простейшие, гельминты, клещей, насекомых и другие организмы. Они живут в человеке, животном или растении и взаимодействуют друг с другом и с хозяином. В паразитоценозе есть не только паразиты, но и симбионты, которые могут быть нейтральными или даже полезными для хозяина. Они влияют на его здоровье и активность паразитов. Иногда симбионты сами начинают вредить. У одного хозяина может быть много видов паразитов.

Организм хозяина — специфическая среда обитания для паразитов. В процессе борьбы с защитными реакциями хозяина они адаптируются, получая доступ к пище и пространству. Условия в разных органах и тканях различаются, что влияет на разнообразие паразитических ниш. Некоторые паразиты (токсоплазмы, личинки цепня, эхинококк) обитают во многих органах, другие (гельминты, простейшие, возбудители малярии, шистосомы, филярии) — в определенных тканях или органах, формируя свои экологические ниши.

Многие паразиты в процессе своего развития проходят через различные стадии, в том числе личиночную, и обитают в разных органах. Некоторые из них после попадания в организм совершают миграцию через различные органы и ткани, прежде чем окончательно обосноваться в определённом месте. Это касается, например, аскарид, анкилостомид, филярий, шистосом, кишечных угриц и других паразитов. Если паразит перемещается по кровеносной или лимфатической системе, то при нарушении циркуляции крови или лимфы он может оказаться в необычных для себя местах. Так, например, молодых фасциол обнаруживали в хрусталике глаза, а аскарид — под кожей.

Паразиты способны поражать различные органы и ткани человеческого организма. Например, на коже могут обитать вши. В сальных железах паразитируют железницы, или угрицы (Demodecidae). Лейшмании вызывают появление язв на коже. В саркоплазме мышечных волокон инкапсулируются личинки трихин. Хрящевая поверхность суставов может быть повреждена дизентерийными амёбами. В слюнных железах и трубчатых костях находят кисты эхинококка. Паразиты способны обитать в разных частях пищеварительной системы человека. В ротовой полости живут ротовая амёба (Entamoeba gingivalis) и Trichomonas elongata. В желудке разрушаются оболочки онкосфер цепня вооружённого, и личинки проникают в кровеносные сосуды. В двенадцатиперстной кишке паразитируют лямблии, некатор и анкилостома. В тонком кишечнике обитают лямблии и ленточные черви. В терминальной части тонкого кишечника и слепой кишке селятся острицы. В толстой кишке живут власоглав, дизентерийные амебы, трихомонады и балантидий. В желчных ходах печени и желчном пузыре паразитируют двуустки. В тканях печени и поджелудочной железе живут ларвоцисты эхинококка. В венах печени и брыжейки можно обнаружить возбудителей шистосомозов. Также кровеносная система становится путём миграции и местом обитания паразитов. Паразиты поражают и мочеполовые органы. В головной мозг попадают личинки вооружённого цепня и цисты токсоплазм. Личинки онхоцерков, токсокар, дирофилярий и токсоплазм добираются до тканей и среды глаза.

Этот список далеко не полный, но он демонстрирует то, что паразиты могут обитать в самых разных тканях и органах человека на разных стадиях своего развития.

Жизненный цикл паразитов и типы их носителей

Жизненный цикл паразита — это последовательность стадий развития паразита от яйца или цисты до половозрелой формы. Жизненные циклы паразитов могут быть простыми, когда весь цикл развития происходит в одном хозяине. Или сложными, когда в цикле развития происходит смена хозяев. Способность паразита переходить из одного организма в другой, сформировавшаяся в ходе эволюции, называется «путь передачи». Путь передачи — это среда, в которой возбудитель перемещается между организмами при определённых условиях. У сложных паразитов есть «феномен смены хозяев». Это значит, что паразит не развивается без прохождения всех стадий жизненного цикла. Каждая стадия может происходить только в определённом хозяине. Развитие паразита возможно только по пути, который сложился и закрепился в процессе эволюции паразитарной системы. Другие пути для него недоступны.

У многих паразитов выработались специфические жизненные циклы, которые помогают им перемещаться от одного хозяина к другому. Наиболее просты прямые циклы с участием одного хозяина. Они характерны для простейших в кишечнике, геогельминтов, заражающих через почву, и контагиозных гельминтов, которые передаются контактным путём (например, карликовый цепень, острица и иногда кишечная угрица).

Большинство простейших живут в кишечнике и распространяются фекально-оральным путём через цисты. Геогельминты, кроме трихин и остриц, должны развиваться во внешней среде, откуда попадают в нового хозяина. Яйца обладают защитными приспособлениями, например, яйца аскарид покрыты пятью оболочками. Заражение происходит при проглатывании инвазионных яиц. Личинки некоторых гельминтов, например, трихостронгилид и анкилостомид, могут выживать в неблагоприятных условиях. Личинки трихостронгилид выдерживают температуру до -10° C, сохраняют жизнеспособность до двух месяцев при +22° C и переносят кратковременное повышение температуры до +60–80° C. Личинки анкилостомид могут выживать до 18 месяцев на влажной почве, мигрировать в неё на глубину до 1 м и перезимовывать. Заражение может происходить при проглатывании или внедрении личинок в кожу. Распространение геогельминтозов зависит от климатических условий и свойств почвы.

Многие паразиты имеют сложные жизненные циклы, в которых они передаются от одного хозяина к другому через пищевые цепи (биогельминты). При этом их пребывание во внешней среде сводится к минимуму. Смена хозяев часто сопровождается чередованием поколений паразита, которые размножаются разными способами. Половое поколение обычно сменяется бесполым или партеногенетическим. Знание жизненного цикла паразитов важно для профилактики и диагностики паразитарных заболеваний.

Жизненный цикл паразита может проходить в теле нескольких хозяев:

Окончательный хозяин или дефинитивный — организм, где паразит размножается половым путём или живёт в половозрелой форме.

Промежуточный хозяин — организм, в котором паразит размножается бесполым путём или находится в стадии личинки.

Резервуарный хозяин — организм, где паразит накапливается и долго сохраняется, становясь источником заражения для других хозяев. Резервуаром часто бывает окончательный хозяин, но переносчик и промежуточный хозяин тоже могут выполнять эту роль.

В системе «паразит — хозяин» паразиты подрывают здоровье хозяина, вызывая болезни и даже смерть. Однако быстрая гибель хозяина (например, человека) невыгодна паразитам, потому что это приведёт к их собственной кончине. В процессе такого сосуществования паразиты способствуют развитию и улучшению защитных механизмов своих хозяев, а защитные механизмы хозяев, в свою очередь, контролируют условия жизни паразитов.

Пути попадания паразита в организм хозяина

Основные пути попадания паразита в организм хозяина включают: пероральный (употребление заражённой пищи или воды), трансмиссивный (укус насекомого), перкутанный (контакт с кожей), трансплацентарный (передача от матери к плоду), контактный (прикосновение к заражённым предметам) или ятрогенный (медицинские процедуры).

Пероральный путь передачи инфекции — это проникновение патогенов в организм через ротовую полость в желудочно-кишечный тракт. Заражение происходит при контакте с заражёнными объектами, водой или пищей. Пища может быть загрязнена насекомыми, которые переносят патогены. Этот путь является одной из самых распространенных форм инфекционного заражения. Фекально-оральный путь передачи инфекций — способ заражения, при котором возбудители выходят из организма инфицированного человека или животного с фекалиями и попадают в новый организм через рот.

Алиментарный путь заражения связан с употреблением плохо обработанного мяса больных животных. Заражение происходит при употреблении пищи, чаще всего мяса или сала, в которых содержатся личинки возбудителей инвазий. Эти личинки проходят часть своего жизненного цикла в организме животных или рыб, прежде чем стать способными к заражению человека. Такой путь передачи характерен для описторхоза (инвазионная стадия — метацеркарий, развивается в рыбе карповых пород) и дифиллоботриоза (плероцеркоид в организме хищных рыб), тениоза, тениаринхоза (в свинине и говядине соответственно) и других заболеваний.

Трансмиссивный путь заражения происходит через укусы кровососущих насекомых (лейшмании, малярийный плазмодий, филярии).

Перкутанный путь заключается в проникновении паразита через кожу, как повреждённую, так и неповреждённую (токсоплазма, анкилостома).

Трансплацентарный путь — это передача от матери к плоду через плаценту. Во время беременности у млекопитающих, включая человека, формируется плацента. Она защищает плод, разделяя организмы матери и ребёнка. Этот барьер обычно не пропускает патогенные микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности. Однако некоторые инфекции могут преодолеть плаценту или проникнуть через её ослабленные участки, что вызывает заражение плода ещё до рождения. Примеры таких болезней — врождённый токсоплазмоз и сифилис. Возбудители также могут нарушить развитие плода, приводя к врождённым порокам. Цитомегаловирусная инфекция и вирус краснухи — известные примеры. Или токсоплазмоз — передача этой инфекции через плаценту реализуется только в случае первичного инфицирования женщины незадолго (за 1–3 месяца) до беременности или при первичном заражении во время текущей беременности.

Контактный путь заражения предполагает передачу инфекции непосредственно от больного (влагалищная трихомонада).

Ятрогенный путь заражения связан с медицинскими процедурами. Возбудитель может передаваться при проведении инъекций, таких как внутримышечные или внутривенные. Этот путь передачи особенно важен при распространении вирусных заболеваний (гепатит и ВИЧ), особенно среди людей, употребляющих наркотики.

Гемотрансфузионный путь — передача инфекции через кровь. Возбудитель попадает в организм человека при переливании крови или её компонентов.

Ассоциированный путь — передача инфекции из-за нарушения санитарно-гигиенических норм, например, при катетеризации мочевого пузыря, гинекологического осмотра или лечении зубов.

Воздушно-капельный путь один из самых распространённых способов передачи инфекций. Он характерен для вирусов и бактерий, которые быстро погибают вне жидкой среды. Больной человек заражает здорового при чихании, кашле или разговоре. Так передаются грипп, корь, ветрянка и другие заболевания.

Воздушно-пылевой путь. Этот способ передачи характерен для инфекций, возбудители которых могут долго сохраняться в сухом виде. Например, так передаются геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) и туберкулёз. Заражение происходит при вдыхании мельчайших частиц, содержащих патогены, в том числе яйца некоторых паразитов.

Понимание специфики различных путей заражения необходимо для разработки эффективных профилактических мер.

Адаптация паразитов к паразитическому образу жизни

В процессе долгого совместного развития возбудителей и их хозяев у паразитов сформировались приспособления к паразитическому образу жизни.

Вот некоторые из них:

— высокая плодовитость и особенности репродуктивной системы;

— способность прикрепляться к телу хозяина;

— антигенная мимикрия;

— выработка веществ, которые подавляют иммунную систему хозяина;

— выработка ферментов, которые защищают паразитов от протеолитических ферментов хозяина;

— формирование защитной капсулы.

Паразиты обладают уникальными адаптациями, позволяющими им успешно существовать в организмах хозяев. Они имеют органы чувств, которые помогают им ориентироваться в пространстве. Кроме того, у них есть специальные органы для проникновения в организм хозяина. Многие паразиты используют переносчиков, чтобы распространяться в различных экосистемах.

Паразиты высоко приспособлены к жизни внутри хозяина, полностью завися от его жизнедеятельности. Их жизненный цикл синхронизирован с жизненным циклом хозяина. Это обеспечивает оптимальные условия для размножения и выживания.

Высокая плодовитость и особенности репродуктивной системы паразитов позволяют им значительно увеличивать численность популяции. В их жизненном цикле сочетаются половое и бесполое размножение. Например, у малярийного плазмодия есть шизогония, у токсоплазмы — спорогония, а у сосальщиков — партеногенез.

Для прикрепления к телу хозяина паразиты имеют специальные адаптации. У бычьего цепня это присоски на сколексе (головке), а у широкого лентеца — присоски и крючья, а также особые присасывающие щели, называемые ботриями.

Мимикрия антигенов — это явление, при котором антигены на поверхности паразита похожи на антигены хозяина. Из-за этого иммунная система хозяина не распознаёт паразита как чужеродный объект. В ответ на это организм хозяина вырабатывает вещества, которые подавляют иммунную систему. Также вырабатываются антипротеолитические ферменты, которые защищают паразита от переваривания в организме хозяина. Отдельные паразиты, живущие в тканях, образуют капсулы, например, трихинелла в мышцах или эхинококк в печени. Некоторые могут жить внутри клеток хозяина, например, малярийный плазмодий в эритроцитах или лейшмании в клетках печени и селезёнки.

В организме человека и других живых существ одновременно могут обитать разные виды паразитов. Эту идею впервые предложил Е. Н. Павловский, назвав её «паразитоценозом» — совокупностью паразитов, живущих в одном хозяине. От того, какие виды паразитов сосуществуют в организме, зависит, усилится или ослабнет их воздействие. Например, при аскаридозе вероятность заражения лямблиозом снижается в четыре раза. Если в кишечнике человека живёт цепень, риск лямблиоза возрастает в четыре раза. Аскаридоз усложняет течение дизентерии и ухудшает её лечение. Гельминтозы в сочетании с туберкулёзом или гепатитом протекают тяжелее.

Патогенное действие паразита на организм хозяина

Влияние паразита на хозяина весьма разнообразно. Они наносят разнообразный урон его организму:

Механическое повреждение. Паразиты причиняют вред, присутствуя в организме. Крупные паразиты вызывают непроходимость органов. Аскариды блокируют кишечник, перемещаясь по организму, могут повредить ткань лёгких. Достигнув тонкого кишечника, они иногда вызывают кишечную непроходимость. Трематоды поражают желчные пути, шистосомы — капилляры мочевого пузыря. Филярии приводят к элефантиазу — стойкому увеличению размеров какой-либо части тела за счёт болезненного разрастания кожи и подкожной клетчатки, которое вызывается постоянным застоем лимфы с образованием отёка. Кисты эхинококка ведут к атрофии печени, цистицерки в головном мозге — к различным серьёзным патологиям. Плазмодии малярии закупоривают капилляры мозга. Эхинококковая киста в печени давит на желчные протоки. Это вызывает механическую желтуху.

Кишечные паразиты повреждают слизистую оболочку кишечника с помощью крючьев, присосок и ротовых капсул. Аскариды способны проткнуть стенку кишки, что может вызвать перитонит. Личинки некоторых гельминтов травмируют слизистую при прохождении через неё. Страдают также ткани хозяина, когда в них поселяются филярии, ришта или когда мигрируют личинки аскарид, анкилостом, шистосом, угрицы кишечной, трихин и анизакид. Повреждения кожи могут возникать из-за личинок анкилостом, шистосом, кишечной угрицы и эктопаразитов, таких как членистоногие. Эти паразиты оставляют ранки, которые легко инфицируются бактериями, грибками или вирусами. В результате может развиться вторичная инфекция.

Трофическое воздействие. Поглощение и нарушение усвоения питательных веществ и витаминов. Паразит, поселившись в организме хозяина, использует его как источник пищи, что приводит к истощению. Особенно это заметно при заражении ленточными червями. Например, при дифиллоботриозе, вызванном широким лентецом, человек теряет вес, несмотря на повышенный аппетит. При интенсивных инвазиях гельминтами развиваются авитаминозы, особенно дефицит витамина А. При цистицеркозе снижается уровень аскорбиновой кислоты, а при дифиллоботриозе — дефицит витамина В12. Анкилостомы также питаются кровью, вызывая анемию. Лямблии при интенсивной инвазии покрывают значительную часть поверхности кишечного эпителия, нарушая пищеварение и всасывание питательных веществ.

Нарушение обмена веществ. Инвазия паразитами нарушает обмен веществ в организме хозяина. Это связано с недостаточной функцией органов и воздействием продуктов обмена паразитов на нейроэндокринную и иммунную системы. При гельминтозах часто страдает белковый обмен. Например, при фасциолёзе снижается уровень общего белка в печени, почках, мышцах и крови, что указывает на гипопротеинемию. В острый период инвазии увеличивается уровень остаточного азота и мочевины в крови из-за интоксикации метаболитами паразитов или распадом тканей хозяина, что свидетельствует о нарушении функции печени и почек.

Заражение карликовым цепнем приводит к изменению активности ферментов и, как следствие, к нарушению углеводного и жирового обмена. В клетках печени, поджелудочной железы и почек снижается уровень ДНК и РНК. При этом увеличивается количество белков, содержащих тирозин, триптофан и гистидин. О нарушении жирового обмена в организме, поражённом паразитами, можно судить по появлению жировых включений в клетках. Эти включения образуются из-за высвобождения липидов из повреждённых тканей.

Также при инвазии гельминтами снижается уровень холестерина в тканях, уменьшается количество тиреоидных гормонов в крови и возникает ацидоз и кетонемия. Кроме того, нарушение обмена веществ в тканях при заражении паразитами может быть связано с гипо- и авитаминозами.

Токсическое действие. Паразиты не выделяют токсины, но их метаболиты чрезвычайно ядовиты. Особенно опасны экстракты саркоспоридий и продукты обмена веществ токсоплазм. Метаболиты трипаносом, плазмодиев и гельминтов менее токсичны. Эти вещества могут нарушить метаболизм и увеличить риск рака (например, при шистосомозе и описторхозе). Некоторые паразиты вызывают деградацию половых желёз, что называется паразитарной кастрацией. Признаки интоксикации: повышение температуры, лихорадка, тошнота, головная боль, слабость, снижение работоспособности, раздражительность, судороги, проблемы с памятью и другие.

Действие секретов и экскретов паразитов. Паразиты выделяют продукты, повреждающие организм хозяина. Например, дизентерийная амёба может повредить внутреннюю оболочку толстой кишки, а лейшмании вызывают язвы на коже. Личинки некоторых червей, таких как аскариды, анкилостомы и шистосомы, выделяют вещества, которые помогают им перемещаться внутри организма. Личинки трихинелл и эхинококка образуют капсулы, которые защищают их от иммунной системы. Эти выделения также могут вызывать аллергические реакции.

Воздействие паразитов на иммунную систему хозяина. Продукты жизнедеятельности паразитов часто вызывают аллергические реакции и ослабляют иммунитет человека. Большие размеры паразитов затрудняют их контакт с клетками, которые защищают организм от болезней. Паразиты оказывают влияние на иммунную систему, выделяя особые вещества. Эти вещества производятся как в процессе их жизнедеятельности, так и после их гибели. Если паразитов становится слишком много, это может усилить аллергические реакции и привести к серьёзным последствиям. Поскольку паразиты являются чужеродными организмами для своих хозяев, они имеют свой набор антигенов. В ответ на это иммунная система хозяина начинает вырабатывать антитела. Этот процесс в ряде случаев сопровождается аллергическими реакциями (сыпь, отёки и кожный зуд). В крови также наблюдается увеличение количества эозинофилов. Механизмы воздействия паразитов на иммунитет ещё не полностью изучены, но это важно для понимания того, как лечить паразитарные болезни.

Ответные реакции организма хозяина на паразитозы

В организме хозяина есть генетическая информация, позволяющая контролировать взаимодействие с паразитами. В процессе совместной эволюции с возбудителями организм хозяина развил защитные механизмы:

Изоляция паразита. Паразит изолируется за счёт образования капсулы.

Реакции иммунной системы. Иммунная система реагирует на присутствие чужеродного агента. Реакция иммунной системы — это сложный процесс, в ходе которого организм распознаёт, атакует и уничтожает патогенные микроорганизмы, такие как вирусы, бактерии, грибки и паразиты. После этого иммунная система запоминает информацию о них, что позволяет организму быстрее и эффективнее реагировать на повторное заражение и предотвращать развитие инфекции.

Факторы резистентности. Организм человека обладает факторами невосприимчивости к паразитарным болезням. Они делятся на негенетические (возраст, питание, образ жизни) и генетические (тип конституции, группа крови, полиморфизм HLA-системы).

Паразиты повреждают клетки и ткани хозяина. Они механически разрушают их в местах проникновения и локализации. Например, анкилостомы вызывают механическое повреждение, а эхинококки сдавливают ткани. Некоторые паразиты, такие как дизентерийная амёба, выделяют протеолитические ферменты, разрушающие ткани. Они также вызывают хроническую интоксикацию, аллергические реакции и истощают организм хозяина, нарушая пищеварение и всасывание питательных веществ.

Защита состоит из двух механизмов:

Специфическая защита. Организм вырабатывает особые вещества, называемые антителами, которые помогают бороться с паразитами. Антитела работают как метки, по которым организм находит и уничтожает врагов.

Неспецифическая защита. Организм также запускает воспалительный процесс. Это как если бы он послал армию, чтобы сражаться с инфекцией. Воспаление помогает убрать повреждённые клетки и уничтожить паразитов. В процессе воспаления сосуды становятся более проницаемыми, что позволяет белым кровяным клеткам быстрее добраться до места воспаления. Эта реакция сопровождается покраснением и отёком тканей.

Организм также использует специальные клетки — тучные, которые выделяют биологически активные вещества, провоцирующие воспаление. Эти вещества помогают расширить сосуды и привлечь больше клеток к месту борьбы с паразитами. Воспаление — это своего рода тактика борьбы с чужеродными организмами. В воспалении участвуют особые клетки, такие как эозинофилы и макрофаги, которые пытаются уничтожить паразитов. Также в борьбе помогают клетки, называемые NK-клетками (от англ. natural killer — естественный истребитель) — большие лимфоциты с гранулами внутри, которые разрушают клетки паразитов. Со временем вокруг паразита образуется защитная ткань, состоящая из других клеток, которые размножаются в организме. Если паразита не удаётся уничтожить, вокруг него формируется плотная оболочка из соединительной ткани, чтобы ограничить его влияние. Иногда погибшие паразиты, например, личинки трихинелл, могут пропитываться солями кальция, становясь твёрдыми, как камень.

Способы защиты паразитов в организме хозяина

Паразиты используют разные способы, чтобы защититься от иммунной системы своего хозяина. Один из самых простых и распространенных методов — это образование защитной оболочки вокруг себя. Например, когда личинки трихинелл попадают в мышцы, они покрываются капсулами из тканей хозяина. Эти капсулы очень прочные и химически устойчивые. И хотя небольшое количество защитных белков (иммуноглобулинов) всё же проникает внутрь таких капсул, иммунная система хозяина не может их полностью разрушить. Такая защита возможна только для тех стадий паразитов, которые почти не нуждаются в обмене веществ. Например, цисты токсоплазм или цистицерки ленточных червей.

Ещё один способ защиты — это выбор места обитания в теле хозяина, где иммунная система не может их достать. Некоторые паразиты, например, метацеркарии трематод, прячутся в цереброспинальной жидкости за гематоэнцефалическим барьером. Это защищает их от воспалительных реакций и позволяет оставаться в безопасности.

Паразиты ухищряются по-разному, чтобы выжить в организме хозяина. Один из таких ходов — это передача от одного хозяина к другому. Например, когда одно животное ест другое, паразиты могут перейти в новый организм. Ещё один метод паразитической защиты — это подавление иммунной системы хозяина (иммуносупрессия). Например, паразит малярии может ослаблять иммунитет человека, чтобы выжить в его теле. В результате организм утрачивает способность эффективно бороться с инфекцией. Паразиты также могут менять свои «метки», чтобы иммунная система не могла их распознать. Когда иммунная система начинает бороться с одними белками, паразит просто заменяет их другими. Молекулярная мимикрия — это способ, которым паразит обманывает организм хозяина. Он покрывает себя веществами, похожими на те, что уже есть в организме хозяина. Благодаря этому, паразит становится невидимым для иммунной системы хозяина и может продолжать жить в его теле.

Таким образом, паразиты используют разные хитрые способы, чтобы выжить и размножаться в организме хозяина. Особенность паразитарных заболеваний в том, что нередко они протекают без явных симптомов. Обычно наблюдаются признаки хронической интоксикации, аллергии и дисфункции поражённого органа. Из-за отсутствия ярких симптомов основной метод диагностики — это лабораторные исследования.

Простейшие и протозойные инфекции

Ваше здоровье — в ваших руках, начните действовать сегодня.

Простейшие (Protozoa) — одноклеточные организмы, многие из которых паразиты; способны размножаться простым бинарным делением. Их тело состоит из цитоплазмы, ядра и клеточной мембраны. Цитоплазма делится на эндоплазму и эктоплазму. В цитоплазме находятся органоиды общего (для жизнедеятельности) и специального назначения: сократительные вакуоли для осморегуляции, пищеварительные вакуоли и органоиды движения (псевдоподии, жгутики, реснички). Между жгутиком и телом может быть ундулирующая мембрана. Число ядер варьируется от одного до нескольких. Эти организмы не относятся ни к животным, ни к растениям, ни к грибам.

Простейшие добывают питательные вещества из окружающей среды разными способами. Они могут поглощать пищу через фагоцитоз или пиноцитоз, а также получать нужные элементы осмотически.

Простейшие способны размножаться как половым, так и бесполым способами. Бесполое размножение происходит через продольное или поперечное деление, а также множественное деление. Половое размножение включает конъюгацию или копуляцию.

В неблагоприятных условиях некоторые простейшие формируют цисты. Цисты защищают их от внешних факторов, таких как недостаток пищи или изменение температуры. Они состоят из плотной оболочки, которая сохраняет жидкую эндоплазму и более вязкую стекловидную структуру.

Болезни, которые вызывают простейшие — протозойные инфекции. Простейшие способны размножаться в хозяине-человеке, численно увеличиваясь и вызывая тяжёлую болезнь. Известно около 50 видов простейших, способных провоцировать заболевания у человека. За редкими исключениями, такими как виды Isospora, протозойные инфекции не вызывают эозинофилию.

Заболевания, вызванные простейшими

Лямблиоз

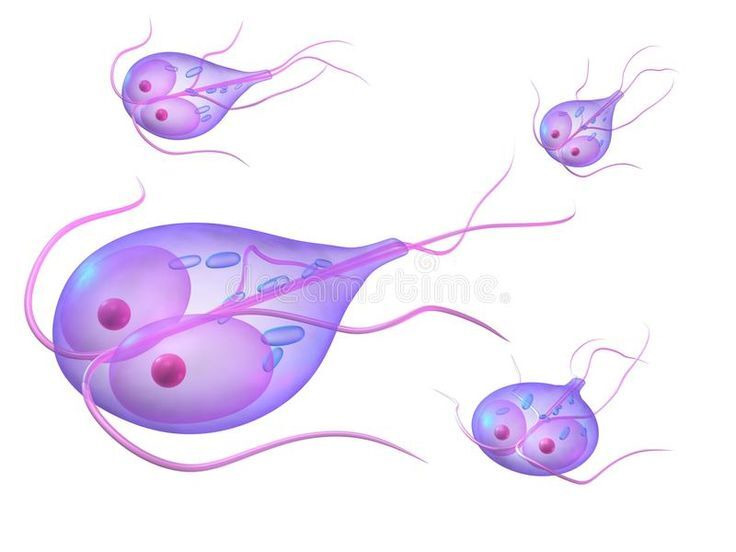

Лямблия (Lamblia intestinalis) — возбудитель лямблиоза. Лямблиоз (гардиазис, Giardiasis)) — распространённое паразитарное заболевание, поражающее детей и взрослых. Лямблии впервые описаны русским ученым Д. Ф. Лямблем в 1859 году.

Географическое распространение: Лямблии встречаются повсеместно. Заболеваемость составляет 0,5–18%, среди детей — 27—70% (в группах риска). Цисты лямблий в кале сохраняются до 3-х недель, в воде — до 3-х месяцев. Обычные концентрации хлора в воде неэффективны против цист. Риску заражения особенно подвержены дети и ослабленные взрослые — у них защитные механизмы работают недостаточно эффективно. Установлено, что при иммунной недостаточности лямблии начинают активно размножаться, вызывая изменения в слизистой тонкой кишки: уплощение ворсинок, увеличение глубины крипт (кишечных желёз) и уплотнение клеток в подслизистом слое.

Морфология: две формы — трофозоит и циста. Инвазионная форма — циста, передаётся фекально-оральным путём через грязные руки, пищу и воду. Через 30 минут после попадания из цисты выходят 2 трофозоита, активно размножающиеся. Локализация — слизистая верхних отделов тонкого кишечника, особенно двенадцатиперстной кишки. Цисты сохраняются инвазионными до месяца, при высыхании погибают.

Трофозоит: грушевидная форма, 9–12 мкм длиной и 8–10 мкм шириной. Имеет 2 ядра, 4 пары жгутиков и 2 аксостиля. Движется активно, питается всей поверхностью тела, размножается делением.

Циста: овальная, 10–14 мкм длиной и 6–10 мкм шириной, с плотной оболочкой. Содержит 4 ядра и остатки жгутиков.

Лямблиозная инфекция распространена во всем мире, особенно в регионах с плохими санитарными условиями. Передача инфекции через воду является основным источником заражения. Инфицирование также происходит при употреблении заражённой пищи или при прямой передаче инфекции от человека к человеку. Лямблии могут выживать в поверхностных водоёмах и устойчивы к обычному хлорированию питьевой воды. Поэтому горные реки и городские системы водоснабжения с плохим качеством фильтрации могут стать источниками заражения.

Риск возрастает при использовании необработанной или плохо очищенной воды из озёр, ручьёв или колодцев. Особенно уязвимы пешие туристы, путешественники и люди, живущие в палатках. Они могут заразиться, если пьют необеззараженную воду или не моют руки. Также опасность представляет проглатывание воды во время купания в озёрах, прудах, реках или ручьях.

Заражение возможно из-за тесного контакта с членами семьи, страдающими лямблиозом. А также через фекалии при половом акте.

Существует восемь генотипов лямблий, два из которых опасны для людей и животных; остальные заражают только животных. Лямблии обитают в кишечнике различных животных, включая собак, кошек, крыс, хомяков, овец и лошадей.

Для развития лямблиоза достаточно проглотить всего несколько цист лямблий (до 10 штук). Цисты проникают в желудок, не разрушаясь желудочным соком, и попадают в двенадцатиперстную кишку. Здесь они делятся на две вегетативные формы, прикрепляясь к ворсинкам кишечника с помощью присасывательного диска. Простейшие размножаются в двенадцатиперстной кишке, начале тощей кишки (до 1 метра), где щелочная среда (рН 6,38–7,02) и интенсивное пищеварение. Они поглощают продукты расщепления, конкурируя с организмом за питательные вещества.

Лямблии хорошо себя чувствуют в условиях, когда в кишечнике не хватает желчи. Это может быть связано с различными патологиями желчного пузыря (перегибы или перетяжки). Также лямблиям благоприятствует диета, богатая сладким и мучным. В таких условиях паразиты активно размножаются. В тонком кишечнике на одном квадратном сантиметре слизистой оболочки может находиться до миллиона лямблий. За сутки заражённый человек способен выделять до 18 миллиардов цист с испражнениями. Иногда кал может полностью состоять из цист лямблий.

Патогенное действие. Раздражают рецепторы слизистой, вызывают патологические рефлексы, нарушают пищеварение и всасывание, особенно жиров и жирорастворимых витаминов. Способствуют развитию холецистита, холецистохолангита, дискинезии желчевыводящих путей и токсико-аллергических реакций из-за продуктов обмена веществ лямблий. Значительное количество лямблий и их активное размножение в кишечнике, особенно при неправильном питании, приводят к резкому изменению микрофлоры кишечника. В первом случае появляются микроорганизмы и грибы, которые обычно не встречаются в кишечнике, они стимулируют рост простейших. Во втором случае резко снижается количество полезных бактерий (кишечная палочка, бифидобактерии и лактобактерии), которые важны для нормального пищеварения и всасывания питательных веществ.

Симптомы и признаки лямблиоза. Инкубационный период длится от 10 до 15 дней. У взрослых лямблиоз часто протекает бессимптомно. Но носители инфекции могут заражать других, выделяя цисты. Симптомы обычно появляются через 1–14 дней после заражения (в среднем через неделю). Они выражены слабо и включают водянистую диарею с резким запахом, боли в животе, вздутие, метеоризм, отрыжку, приступы тошноты, дискомфорт в желудке и иногда общее недомогание, слабость, потерю аппетита. Острая форма длится 1–3 недели.

У больных часто развивается непереносимость лактозы. В тяжёлых случаях нарушается всасывание жиров и сахара, что может привести к значительной потере веса. В кале нет крови и лейкоцитов. У некоторых пациентов лямблиоз переходит в хроническую форму. Она проявляется диареей с гноем, вздутием живота, зловонным метеоризмом, потерей веса и усталостью. У детей хроническая форма может замедлить набор веса. Симптомы характерны при сильной инвазии, если снижена кислотность желудка, недостаточно ферментов (например, лактазы) или понижен иммунитет. Основные признаки: периодическая тошнота, боли в животе и жидкий стул. Температура остаётся нормальной.

У детей лямблиоз чаще проявляется ярко. Это обусловлено способностью паразитов вызывать воспалительные процессы в слизистой оболочке кишечника, что приводит к нарушению всасывания питательных веществ и развитию метаболических расстройств. Боли в кишечнике могут быть сильными и схваткообразными, особенно ночью. Они сопровождаются позывами к дефекации, что называют «симптомом будильника». Аппетит ухудшается, периодически возникает тошнота, рвота и нарушение стула. Возможны невротические симптомы: слабость, утомляемость, плаксивость, головокружения, головные боли и в сердце.

При хроническом лямблиозе у детей и взрослых наблюдаются дерматологические симптомы, которые могут служить основанием для диагностики и целенаправленного обследования на лямблии. Эти симптомы связаны с эндогенной интоксикацией, длительностью заболевания и состоянием иммунной системы.

Поражение кожи при лямблиозе связано с интеграцией иммунопатологических, нейротрофических и микроциркуляторных нарушений в организме. Основные дерматологические симптомы лямблиоза:

• Бледность кожи, особенно лица и носа, что связано со спазмом сосудов и задержкой жидкости в тканях.

• Неравномерная окраска кожи («разноцветная кожа») и желтушность, указывающие на холестаз.

• Серый и серо-желтушный оттенок кожи при запорах и сочетании с описторхозом.

• Буро-желтушно-коричневая окраска шеи, живота и подмышечных складок.

• Изменение кожи ладоней и подошв: кирпично-красный оттенок, желтушно-розовый цвет, сухость, шелушение и псевдопузырьки.

• Фолликулярный точечный кератоз (ФТК) — гиперкератотические пробки выводных протоков, создающие эффект «гусиной кожи».

• Поражение красной каймы губ: сухость, шелушение, трещины и заеды.

• Изменения волос: истончение, замедленный рост, разноцветная окраска.

При лямблиозе аллергодерматозы (экзема, нейродермит) протекают тяжелее.

Цисты лямблий устойчивы к хлору. В водопроводной воде с концентрацией хлора 0,3–0,5 мг на литр они погибают только через 72 часа. Паразиты долго сохраняются в пыли, на плохо помытых овощах, ягодах и зелени, а также на шерсти домашних животных. Лямблионосители могут заразить любые продукты: готовые блюда, молоко и творог. В них цисты лямблий остаются живыми от 6 часов до 2-х суток.

Для диагностики паразитарных инфекций используют иммуноферментный анализ (ИФА) на антиген или молекулярные тесты на ДНК паразита в кале, а также микроскопическое исследование кала. ИФА более чувствителен, чем микроскопия. Однако характерные трофозоиты и цисты в кале могут быть диагностическими признаками, но их выделение неустойчиво при хронических инфекциях. Поэтому микроскопическое исследование может потребовать повторных анализов. Диагностируют вегетативные формы в содержимом двенадцатиперстной кишки, цисты в фекалиях — нативные (неокрашенные) и окрашенные раствором Люголя мазки. Инфекция развивается при попадании цист и вегетативных форм. Цисты активно выделяются в течение 1–2 дней до 2-х недель, затем наступает период их отсутствия. Исследование проводят до 6–7 раз с интервалом в 1–2 дня.

Также существует исследование высокочувствительным методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что позволяет выявить ДНК простейших в кале. Анализ используется в диагностике кишечных паразитозов, вызванных лямблиями, амёбами, бластоцистами, криптоспоридиями и изоспоридиями. Если лямблии не обнаруживаются в трёхкратном анализе стула с высокой концентрацией или при повторном анализе, то можно с высокой вероятностью предположить, что пациент больше не заражён.

Как свидетельствует анализ медицинской литературы, лечение лямблиоза, особенно у детей, представляет собой сложную задачу. Это связано с рядом факторов.

Во-первых, экологическое неблагополучие и хронический стресс, вызванные социально-экономической нестабильностью, приводят к снижению иммунной защиты организма. В результате организм не способен полноценно вырабатывать антитела против лямблий и формировать устойчивый иммунитет.

Во-вторых, на рынке недостаточно эффективных противолямблиозных препаратов, которые не имели бы побочных эффектов. Это ограничивает возможности лечения.

В-третьих, высокий уровень реинфицирования, особенно в детских коллективах и семьях, связан с отсутствием планомерных противоэпидемических мероприятий на государственном уровне. Это способствует распространению инфекции.

Кроме того, лечение осложняется наличием сопутствующих и острых заболеваний, а также фазой их течения (компенсация, декомпенсация). Также следует учитывать склонность к развитию аллергических реакций на медикаменты.

Важным фактором является степень выраженности синдрома эндогенной интоксикации. Для оценки этого состояния используется эндотоксикограмма.

Для каждого пациента нужно разработать свой план лечения, учитывая его историю болезни и текущее состояние.

При остром лямблиозе, помимо мер по очищению организма (приём специальных веществ, которые выводят токсины, и капельниц), а также восстановлению работы желудка и кишечника (приём ферментов, пробиотиков и витаминов), используются лекарства, которые убивают лямблии.

Существует и проблема устойчивости паразитов к препаратам, которые использовались на протяжении многих лет, таким как Трихопол и Фуразолидон. Кроме того, применение Трихопола может вызывать значительные побочные эффекты.

Лечение детей с лямблиозом, особенно если он сочетается с аллергодерматозами или другими аллергическими заболеваниями (бронхиальная астма, аллергический ринит и т.д.), представляет определённые трудности для практических врачей. При выборе правильной тактики лечения необходимо учитывать следующие факторы:

— выраженность и длительность клинических проявлений лямблиоза;

— эффективность ранее проводимой терапии (если паразитоз выявляется не впервые);

— возможные источники инфицирования и реинфицирования (члены семьи, окружающие в детских коллективах).

При лямблиозе применяют Тинидазол, Метронидазол, Секнидазол или Нитазоксанид. Тинидазол и Метронидазол эффективны, но Тинидазол принимается однократно, а Метронидазол — 5–7 дней. Тинидазол лучше переносится ЖКТ, чем Метронидазол. Секнидазол назначается однократно, Нитазоксанид — 3 дня, доступен в жидкой форме для детей. Фуразолидон, Хинакрин и Альбендазол используются редко из-за токсичности и низкой эффективности. Макмирор (Нифуратель) — его можно использовать для лечения детей и взрослых. Преимущество Макмирора — возможность применения у детей с первых лет жизни.

Согласно данным специализированной литературы, комплекс для лечения лямблиоза у детей включает в себя:

— противопаразитарные препараты — 7—10 дней;

— препараты урсодезоксихолевой кислоты (урсо-

фальк суспензия для детей весом менее 34 кг);

— желчегонные средства — курс 2—4 недели;

— сорбенты — 10—14 дней;

— пробиотики (бифиформ, линекс, рио-флора) —

2—4 недели (после окончания приёма противолямбли-

озных препаратов).

Внимание! Лечение проводится исключительно по назначению врача. Самолечение чревато серьёзными осложнениями.

Даже после успешного лечения от паразитов у пациентов могут сохраняться такие симптомы, как непереносимость лактозы, синдром раздражённого кишечника или хроническая усталость, которая может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Диагноз острого лямблиоза у детей и взрослых ставят редко. Чаще всего врачи сталкиваются с хронической формой лямблиоза, которая может длиться годами. История болезни и осмотр могут показать, что человек заразился лямблиями в первый год жизни. Но обычно лабораторное подтверждение происходит в возрасте 7—10 лет. К этому времени в организме уже сформировались симбиотические связи с паразитом. Поэтому быстрое лечение лекарствами иногда приводит к сильной реакции организма. В разделе (Фитотерапия приведены дополнительные схемы терапии лямблиоза).

Ошибки в диагностике и лечении паразитарных инфекций включают:

• Недооценка географических и эпидемиологических сведений.

• Применение неподходящих лекарств, неверных дозировок или недостаточной продолжительности терапии.

• Замена медикаментозного лечения народными методами.

• Невнимательное отношение к сопутствующим заболеваниям внутренних органов.

Профилактика. Личная профилактика включает соблюдение простых правил гигиены: мытьё рук, кипячение воды и защиту продуктов от насекомых, таких как мухи и тараканы. Для обеззараживания воды лучше использовать кипячение. Как было отмечено выше, цисты лямблий устойчивы к обычным уровням хлоризации. Эффективность йода в их уничтожении зависит от качества воды, температуры и времени воздействия. Некоторые портативные фильтры способны удалять цисты лямблий, но их эффективность пока не полностью доказана.

Общественная профилактика состоит в выявлении, лечении больных и носителей инфекции. Необходимо проверять работников пищевых предприятий и детских учреждений. Также важно контролировать состояние источников водоснабжения, уничтожать мух и тараканов, проводить санитарно-просветительские мероприятия.

Амёбиаз

Амёбиаз вызывает паразит Entamoeba histolytica. Заразиться амёбиазом может каждый.

Географическое распространение. Этот паразит распространён повсеместно, особенно в регионах с плохими санитарными условиями. Чаще всего случаи заражения регистрируются в Центральной и Западной Америке, Западной и Южной Африке, а также в Индии и некоторых районах Южной Азии. В Средней Азии количество случаев заболевания довольно большое в Туркмении и Киргизии. В России заболеваемость амёбиазом отличается в различных регионах неравномерен и колеблется от 0,28 до 21,6 человек на 100 000 населения. Эндемичным районом по амёбиазу является Дагестан.

В странах с высокими санитарными стандартами большинство случаев амёбиаза наблюдается у недавно прибывших иммигрантов и туристов, которые вернулись из эндемичных районов.

Амёбиаз передаётся фекально-оральным и половым путями. Обычно протекает бессимптомно, но может проявляться диареей или дизентерией. Внекишечные формы включают абсцессы печени и мозга. Диагноз ставится по выявлению E. histolytica в кале, подтверждается иммуноанализом или серологическими тестами.

Entamoeba существует в двух формах:

• Циста (инфекционная).

• Трофозоит (инвазивная).

Цисты устойчивы к внешним факторам, передаются фекально-оральным путём, включая орально-анальный контакт, и выживают в окружающей среде недели или месяцы. После проглатывания они превращаются в трофозоиты в толстой кишке.

Трофозоиты питаются бактериями, тканями, колонизируют кишечник, иногда проникают в органы. Они преобладают в жидком стуле, быстро погибают вне организма и под действием желудочного сока. Часть трофозоитов превращается в цисты, выделяемые со стулом.

E. histolytica трофозоиты прикрепляются к эпителиальным клеткам кишечника и полиморфноядерным нейтрофилам (ПМН), разрушая их. Это вызывает дизентерию с примесью крови и слизи, но с низким уровнем ПМН. Трофозоиты секретируют протеазы для проникновения в подслизистый слой. Они могут распространяться через воротную вену, вызывая абсцессы печени. Также возможны метастазы в лёгкие, кожу, мозг и другие органы.

Симптомы и признаки амёбиаза.

Большинство людей с амебиазом не испытывают симптомов, но постоянно выделяют цисты с калом. Когда паразит проникает в ткани толстой кишки, симптомы обычно появляются через 1–3 недели после заражения. Они включают:

— диарею и запоры, которые чередуются;

— метеоризм;

— спазмы в животе.

Также возможны боли в области печени или восходящей ободочной кишки, лихорадка. В стуле может быть слизь и кровь.

Амёбная дизентерия.

Амёбная дизентерия проявляется частым жидким стулом с кровью, слизью и амёбами. Симптомы варьируются от дискомфорта до сильной боли в животе, температуры и интоксикации. Осложнения включают перитонит и токсическое расширение толстой кишки. В периоды между обострениями возможны спазмы, потеря веса и анемия. Хроническая форма имитирует воспалительное заболевание кишечника (ВЗК) с диареей, болью и анемией. Внекишечный амёбиаз чаще поражает печень, вызывая абсцесс с болью, лихорадкой и слабостью. Абсцесс может распространяться на другие органы. Кишечные осложнения: перитонит, перфорация, кровотечение, амебомы и сужение кишечника. Внекишечные: абсцессы печени, лёгких, мозга, диффузный гепатит.

Амёбную дизентерию путают с бактериальными инфекциями, такими как бактериальная дизентерия, сальмонеллёз или язвенный колит. Амёбный стул бывает реже, менее водянистым, содержит слизь и кровь, но в нём меньше лейкоцитов (белых кровяных клеток).

Недизентерийный амёбиаз путают с синдромом раздражённого кишечника (СРК), ВЗК, дивертикулитом или раком кишечника. Амёбиаз печени и абсцесс (гнойное воспаление) можно спутать с другими заболеваниями, такими как эхинококкоз или опухоли. Он проявляется болью в правом верхнем боку и лихорадкой. Для диагностики врачи используют рентген, лабораторные анализы и иногда берут кусочек ткани на исследование. Диагноз ставится на основании выявления E. histolytica в кале и подтверждается иммуноанализом или серологическими тестами при подозрении на внекишечную болезнь. Диагноз подтверждается, если в кале или тканях находят особые клетки (трофозоиты) или их оболочки (цисты). Также существуют тесты, которые выявляют антигены (частицы) и ДНК паразита.

Клинические проявления:

— боли в животе, напоминающие схватки, особенно в правой нижней части живота;

— стул скудный, содержит слизь с примесью крови (5–20 раз);

— язвы на слизистой оболочке кишечника.

Лабораторные исследования:

• Обнаружение дизентерийной амёбы (forma magna) в мазках кала.

• Исследование мазков должно проводиться не позднее 20 минут после дефекации, т.к. тканевые формы амёб быстро разрушаются.

• Серологические реакции (РИФ, РНГА) эффективны при любой локализации амёб.

Иммуноферментный анализ (ИФА) — самый распространенный тест на кровь. Он помогает выявить антитела (защитные белки) к паразиту. Антитела могут оставаться в организме долго и способны показывать на хроническую инфекция (при сопутствующих симптомах). Такие тесты полезны для людей, которые путешествуют в районы, где часто встречается амёбиаз.

Лечение:

• Метронидазол 750 мг три раза в день в течение 10 дней.

• Тинидазол 1,0 г два раза в день в течение 3–5 дней.

• В тяжёлых случаях — Дигидроэметин 1–2% раствор внутримышечно.

Профилактика. Личная: соблюдение гигиены, кипячение воды, защита пищи от мух. Не ешьте и не пейте:

— фонтанные напитки или любые напитки с кубиками льда;

— свежие фрукты или овощи, которые вы не сами чистили;

— молоко, сыр и другие молочные продукты, которые не прошли пастеризацию;

— еду или напитки у уличных торговцев.

Безопасно для употребления:

— бутилированная вода с неповреждённой упаковкой;

— газированная вода и напитки из закрытых банок или бутылок;

— водопроводная вода, прокипяченная не менее 1 минуты.

Вы также можете сделать водопроводную воду пригодной для питья: отфильтруйте её через фильтр (размер пор «не более 1 микрона»), затем растворите в отфильтрованной воде таблетки хлора, диоксида хлора или йода.

Общественная профилактика: выявление и лечение больных, контроль водоснабжения, уничтожение насекомых, санитарно-просветительная работа.

Кокцидиоз

Кокцидии Isospora belli вызывают кишечный кокцидиоз. Г

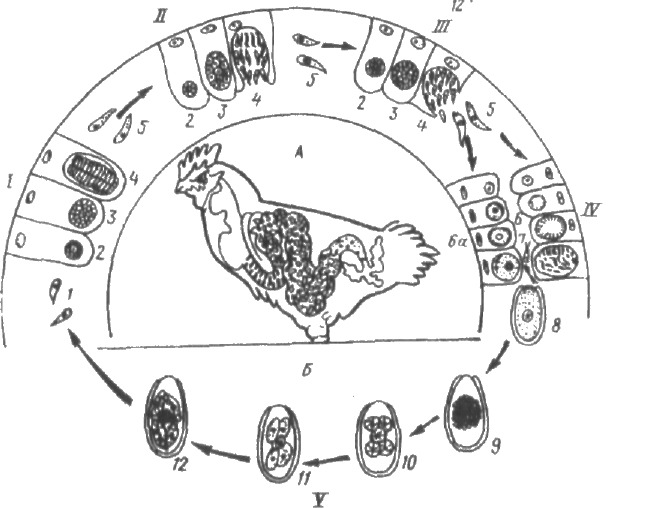

Географическое распространение: повсеместно. Заражение происходит через загрязнённую пищу или воду. Инвазионная форма — зрелая ооциста. Шизогония протекает в эпителии кишечника, затем следует гаметогония, зиготы и образование ооцист. Ооцисты с фекалиями попадают во внешнюю среду, где происходит спорогония, занимающая 2–3 дня.

Кокцидиоз чаще встречается у животных, особенно у птиц. У людей проявляется поражением желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) с диареей и рвотой. Сегодня известны две основные формы кокцидиоза у людей: изоспороз и криптоспоридиоз. Инфекция передаётся через воду и пищу, реже — при контакте с инфицированными животными. Возбудитель развивается в ЖКТ за 4–7 дней. Криптоспоридии вызывают дегенерацию клеток тонкого кишечника, нарушая всасывание и ферментативную активность. При снижении иммунитета, поражение может распространяться на другие отделы ЖКТ и органы, особенно на дыхательную и желчевыделительную системы.

При нормальном иммунитете лечение не требуется. В тяжёлых случаях, включая иммунодефицит, назначаются антибиотики.

Патогенное действие. Кокцидии разрушают ворсинки тонкой кишки, что приводит к эрозиям, язвам и синдрому мальабсорбции. Инкубационный период длится от 4 до 10 дней. Симптомы включают водянистый стул, энтерит и энтероколит. У людей с иммунодефицитом заболевание может протекать хронически, более месяца.

Диагностика. Клинически диагностика затруднена из-за схожести симптомов с другими энтеритами. Лабораторное исследование заключается в обнаружении незрелых ооцист в фекалиях, начиная с 10-го дня болезни.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.