Бесплатный фрагмент - Чувства. Основы

Просто и без мистики. То, что должен знать каждый

Предисловие

Природа всегда права.

Привет, дорогой читатель!

В первую очередь искренне благодарю вас за внимание, интерес и доверие к этому материалу. Мне важно, что вы нашли время и желание ознакомиться с идеями, изложенными в этом тексте.

Данная книга этого цикла посвящена основам работы с чувствами. Я, как смогу, просто и доступно передам главную суть этой идеи, ее техники и подход. Возможно, вы уже знакомы с понятием эмоционального интеллекта, и в какой-то мере то, о чем пойдет речь, можно назвать его частью. А может быть, и не совсем — это зависит от того, как вы воспримете предложенный метод.

Важно сразу уточнить: все, что вы прочтете, — это не универсальная панацея, а мнение, основанное на частной практике. Это информация, полученная из наблюдений за повседневной жизнью, предназначенная для того, чтобы помочь приблизиться к простому, человеческому счастью.

Цель цикла книг — сделать нашу жизнь более понятной и управляемой. А цель данной — предназначена помочь:

• получить первичное, общее понимание о чувствах;

• разобраться в их отличиях друг от друга;

• понять мотивацию, решения и поведение людей;

• понять причины своих реакций;

• заложить фундамент для дальнейшего углубления знаний в области чувств;

• увидеть, как можно поддерживать других людей в их стремлении к счастью.

Все идеи я изложил без мистификации и сложных терминов. Моя цель — поговорить с вами на одном языке, понятном и доступном. Это не о том, чтобы внедрять в вашу жизнь что-то сложное или революционное, а о том, чтобы сделать ее чуточку яснее и счастливее.

Что вы получите?

• Возможность лучше понимать себя, своих близких и в целом людей.

• Простые, но действенные знания, которые можно применять в повседневной жизни.

• Инструменты, которые помогут сделать вашу жизнь счастливее и понятнее.

Также важно сказать, что данная книга содержит основные идеи, концепции, законы и механизмы функционирования чувств. Поэтому разобраться в ней — важно. Без этого дальнейшее понимание чувств будет крайне затруднительным.

Фраза «шестнадцать книг» может сначала показаться пугающей, но не переживайте: вам не обязательно читать все книги строго по порядку. Если, например, вы захотите разобраться в чувстве страха или, скажем, в злости, в стыде или в вине, вам достаточно будет прочитать данную книгу и затем — ту, что посвящена интересующему вас чувству. Не обязательно проходить весь путь, прочитывая книги от первой до последней.

Но важно понимать: пропустить именно эту книгу — невозможно. Она как букварь, как азбука, как основа основ. Без нее остальные книги будут восприниматься фрагментарно и не дадут цельного понимания, а совокупность знаний, изложенных в шестнадцати книгах этого цикла, формирует целостное представление об эмоциональном интеллекте и предлагает практические инструменты для работы с чувствами. Это не просто теоретический материал — это полноценный метод.

Этот подход получил название Метод Шароватова.

Я желаю вам легкого и приятного чтения, новых осознаний и открытий. Надеюсь, что этот материал принесет вам пользу и станет шагом к большему пониманию себя и своего мира.

Спасибо, что вы здесь. Благодарю! Шароватов

Мир живет по своим законам, а не по тем, которые мы себе придумали.

1. Общие положения

Проблема понимания чувств и эмоций

Чувства знают ответы на все вопросы, учитесь их слышать.

В реальной жизни многих из нас не учили разбираться в своих чувствах. В школах, университетах и даже в кругу семьи этот вопрос зачастую обходился поверхностными советами. Если же такая тема все-таки поднималась всерьез, то ее качество оставляло желать лучшего и создавало скорее путаницу или дезинформацию.

Различные обучения или самообразование не всегда включали системный подход к работе с чувствами. Этот аспект часто рассматривался фрагментарно и без достаточной глубины. При поиске информации в интернете можно было столкнуться с противоречивыми данными: одни источники выделяли шесть базовых чувств, другие перечисляли десятки или даже сотни вариантов. В результате создавалось ощущение разобщенности и отсутствия четкой структуры, что могло приводить к восприятию чувств как чего-то интуитивного, не требующего детального анализа.

Различие между чувствами и эмоциями

Еще одной сложностью было то, что чувства и эмоции нередко объединяли в один список, несмотря на их различия. Представьте себе фразу: «Наиболее полный список цветов и твердости». Сложно представить, как можно объединить «жесткий», «теплый», «красный» и «быстрый» в одну категорию. Подобное смешение кажется нелогичным, но с чувствами и эмоциями такая путаница встречалась регулярно, что приводило к ошибкам в их понимании и работе с ними.

Популярная точка зрения, встречающаяся в литературе, заключалась в том, что чувства — это более глубокие и длительные состояния, а эмоции — кратковременные и поверхностные реакции. На первый взгляд это кажется логичным, но при более детальном рассмотрении становится очевидно, что различие между этими понятиями все еще остается неясным.

Почему важно разбираться в чувствах?

Мы хорошо изучили физиологию тела, знаем, как удовлетворять физиологические потребности, но часто не осознаем, что происходит с чувствами. Эта область по-прежнему остается недостаточно структурированной, что делает ее сложной для анализа и применения на практике.

Разобраться в этой теме — значит сделать шаг к более глубокому пониманию себя и окружающих. Это не только позволяет эффективнее работать с собственными чувствами, но и дает возможность строить более гармоничные отношения и принимать более осмысленные решения.

Проблема систематизации и мифы

Сегодняшнее состояние эмоционального интеллекта можно сравнить с полем, где отсутствуют четкие ориентиры, определения и структура. Это порождает множество мифов, заблуждений и, в конечном счете, неэффективность в понимании и работе с чувствами. Чтобы осознать масштаб вопроса, давайте разберем ключевые моменты.

Иллюстрация хаоса

На момент 2025 года, вбив следующий поисковый запрос в браузере: «Наиболее полный список чувств и эмоций взрослого человека», вы обнаружите несколько вариантов перечней чувств и эмоций, содержащих от 150 до 220 слов каждый. На первый взгляд это похвальная попытка систематизировать данные. Однако если копнуть глубже, сразу возникают вопросы:

• Что включают эти списки при детальном анализе? Например, такие пункты, как «искупление» или «прощение», вызывают сомнения. И искупление, и прощение — это не чувства, а процессы, связанные с чувствами обиды и вины, то есть это разные категории.

• Чувства и эмоции объединены в один список, наряду с шаблонами поведения, характеристиками и иными психическими процессами. Это все равно что объединить цвета и текстуры в один перечень: «жесткий», «красный», «гладкий». Хотя чувства, эмоции, поведение и характеристики человека — разные понятия, их часто путают, что усугубляет ситуацию.

Почему важно разделение и систематизация?

Когда отсутствует четкое понимание различий между базовыми определениями, корректность дальнейшего анализа затрудняется. Представьте себе сферу, где нет стандартов, терминология размыта, а субъективизм преобладает. Это открывает путь для мифов.

Пример

• Чувство вины может быть спутано с эмоцией испуга.

• «Истинное чувство любви» и «Мимолетная влюбленность» воспринимаются как разные понятия, хотя это одно и то же состояние с разной субъективной оценкой.

Без системы сложно построить эффективную работу и на бытовом, и на профессиональном уровне.

Что предлагает данный Метод?

Одна из целей Метода — устранить мифы и путаницу в понимании эмоций и чувств. Выстроить систему, которая поможет:

1. разделить понятия чувств и эмоций;

2. понять, как они работают и какие задачи выполняют;

3. осознать, что работа с чувствами требует той же логики, что и с физиологическими потребностями: максимально быстрое, эффективное и корректное удовлетворение, а не подавление.

Вместе с вами мы познакомимся с системой, которая даст ориентиры и инструменты для работы с эмоциональной сферой, минимизируя хаос и субъективизм.

Итог

Эмоциональный интеллект сегодня — это область, в которой немного не хватает порядка, стандартов и четких определений. Пришло время заменить путаницу и мифы на систематическое знание, которое станет базой для работы с чувствами и эмоциями.

Чувства — это инструкция к счастливой жизни.

2. Ключевые идеи Метода

Обучение — это процесс неизбежных изменений.

1. Чувства и эмоции управляют мышлением, выборами и поведением человека.

2. Чувствами и эмоциями невозможно управлять. Метод учит не управлению ими, а решению их задач.

3. Единственный рабочий подход — выполнять задачи чувств безошибочно в кратчайшие сроки.

Как чувства управляют нашим мышлением, решениями и поведением

Чувства оказывают ключевое воздействие на нашу способность принимать решения, выбирать варианты действий и формировать субъективный взгляд на мир. Однако часто человек даже не осознает степень влияния чувств на его мыслительные процессы. Попробуем разобраться, как это работает.

Многие уверены, что полностью контролируют свои мысли, решения и поведение. Например, взрослый человек может сказать: «Я управляю своими мыслями и поступками», «Я не обижаюсь, я делаю выводы, обида — детское чувство», «Любой взрослый человек должен уметь управлять своими чувствами и эмоциями — это и есть психологическая зрелость». Доля правды здесь есть. Да, вы можете принимать решения, но они всегда ограничены «рамкой» чувства, которое неочевидно влияет на ход вашего мышления в данный момент.

Чувства создают своеобразный «вольер» — невидимую «рамку», внутри которой вы принимаете решения. Проблема в том, что человек обычно воспринимает эту «рамку» как весь возможный спектр выборов, не осознавая, что его варианты ограничены.

Два фактора влияния на мышление человека:

1. доминирующее чувство

2. объем доминирующего чувства

1. Доминирующее чувство (подробно об этом я расскажу ниже)

Согласно теории Метода, существует 14 чувств. Когда человек находится под воздействием одного из них, количество доступных вариантов для выбора уменьшается в 14 раз, как и весь масштаб мышления. Это не просто ограничение, это потеря объективности. Например, если вы охвачены чувством злости, ваша способность увидеть полную картину ситуации снижается в 14 раз. Вы делаете выборы, но только в границах, которые заданы чувством злости.

Такая ограниченность приводит к субъективности мышления, что лишает человека трезвости восприятия и последующего анализа, решения становятся прогнозируемы и сводятся к нескольким вариантам. Вместо объективного анализа ситуации и рассмотрения всех возможных вариантов решения они становятся предсказуемыми, зависящими от доминирующего чувства.

2. Объем чувства как фактор влияния

Помимо самого факта воздействия чувства, важен его объем, то есть интенсивность. Чем сильнее чувство, тем сильнее сужается «рамка» возможных выборов. Рассмотрим пример злости.

• Когда человек злится, он вряд ли сможет искренне выразить любовь, благодарность или сострадание.

• Даже если он попытается это сделать, результат будет выглядеть как суррогат — неискренний, формальный, лицемерный жест.

• Чем сильнее злость, тем более ограничена выборка поступков человека, вплоть до рефлекторного поведения, где контроль над собой практически отсутствует, а поведение человека становится закономерными и сводятся до пары вариантов.

Итак, чтобы принимать действительно осознанные решения и нейтрализовать влияние чувств, важно уметь:

1. распознавать, какое чувство на вас влияет;

2. понимать, как это чувство формирует вашу «рамку» мышления, выбора и поведения;

3. осознавать степень сужения ваших возможностей и работать над выполнением задачи доминирующего чувства, чтобы освободиться от его рамок субъективности, что позволит принимать жизненные решения с очень низкой вероятностью ошибки.

Итог

Чувства управляют не только нашим настроением, но и нашей способностью видеть объективную реальность. Они задают рамку, внутри которой мы делаем выборы. Поэтому осознание своих чувств, своевременная и корректная работа с ними — это ключевой шаг к трезвому мышлению и более объективным решениям.

Пост из соцсетей

Эмоциональная чистоплотность

Многие считают допустимым вспылить, накричать, уколоть, обидеть или сорваться — ссылаясь на то, что «я человек и у меня есть чувства».

«Я же человек, мне свойственно злиться» — звучит как объяснение. Но по сути это попытка оправдать отсутствие самоконтроля.

Да, чувства естественны. Но их проявление требует ответственности.

Так же, как естественно ходить в туалет, но при этом мы не делаем этого демонстративно на глазах у других людей.

Мы привыкли соблюдать физиологическую гигиену: не обнажаться, не испражняться при других, не доставлять обонятельного, визуального, аудиального и иных видов дискомфорта окружающим.

С чувствами, с эмоциональной гигиеной — мы пока ведем себя не так.

Злость, раздражение, обиды, сарказм, мстительность и т. д. иногда, выплескиваются на других под предлогом «искренности» или «естественности».

Это и есть эмоциональная нечистоплотность.

Взрослый человек, потерявший контроль над своим поведением, не должен прикрываться своей человечностью и «естественностью» процессов эмоциональной жизнедеятельности.

Ему стоит признавать: «Я сорвался. Я вышел за рамки». А в идеале — не допускать подобных проявлений.

Не искать ни виноватых, ни оправданий, ни легализации своей эмоциональной нечистоплотности. Ни в триггерах, ни в обстоятельствах, ни в других людях.

Мы не оправдываем того, кто ведет себя физиологически неадекватно. Например, мы не оправдываем того, кто справляет нужду в углу зала в разгар празднования, ссылаясь на естественность его физиологических потребностей.

Не стоит оправдывать и тех, кто выбрасывает свое эмоциональное состояние на других.

Эмоциональная чистоплотность — не про подавление чувств.

Она про способность не загрязнять пространство.

Эмоциональная чистоплотность — это не признак слабости.

Это норма цивилизованного взаимодействия.

Развивайте свой эмоциональный интеллект, за ним будущее.

Предметное отношение к чувствам

Научите себя изучать себя.

Одна из ключевых идей Метода — развитие так называемого предметного взгляда на чувства. Эта формулировка может звучать немного необычно, поэтому начнем с контекста.

Сегодня значительная часть людей живет в состоянии импульсивной реактивности. Мыслительные процессы, решения, (без) действия — все это часто происходит под влиянием неосознаваемых внутренних импульсов. Человек действует не потому, что осознанно выбрал тот или иной вариант, а потому, что в этот момент почувствовал что-то и автоматически отреагировал, хотя ему искренне может казаться, что он контролирует свои мысли и поведение. В этом и есть корень проблемы.

Обычно под импульсивностью понимают что-то внешне яркое: вспышку гнева, необдуманное решение, эмоциональный поступок «в моменте». Но импульсивность гораздо глубже. Даже если вы не реагируете на чувство моментально, если вы умеете отсрочить свою реакцию — досчитать до трех, применить дыхательную технику, медитацию или сделать «паузу перед ответом», — это еще не означает, что вы освободились от власти чувства. Скорее вы просто отложили момент реакции, пусть даже на месяцы, но внутренний импульс остался доминирующим фактором, рано или поздно отложенная реакция или реализуется, или проявится в виде психосоматического явления. Поведение по-прежнему определяется чувством, просто с задержкой, малой или большой. Это важно понимать.

Настоящая свобода от импульсивности — это не подавление чувства и не его контроль. Это невовлеченность. Здесь и начинается предметное отношение. Оно предполагает способность исследовать чувство как нечто отдельное, как явление, с которым можно работать осознанно и предметно, без слияния и без попытки управлять им.

Три формы взаимодействия с чувствами

Существует три основных формы взаимодействия с чувствами:

1. вовлечение;

2. игнорирование;

3. исследование без вовлеченности.

Рассмотрим каждую из них отдельно, начиная с самой распространенной — вовлечения.

1. Вовлечение

По наблюдениям, большую часть времени современный человек проводит именно в этой форме. Ее суть можно кратко выразить так: человек находится в подчинении у чувств. Это состояние, в котором поведение определяется не рациональностью, а непосредственным «эмоциональным» импульсом. Человек не осознает, что (без) действует под влиянием чувства. Более того, он часто не фиксирует сам момент его возникновения.

В этой форме чувство полностью захватывает внимание и поведение. Человек действует импульсивно, неосознанно, без внутреннего контроля. Это может противоречить его логике, целям, моральным установкам и представлениям. Иногда — и нормам закона, как, например, в случае поступков, совершенных в состоянии аффекта.

Характерный признак вовлечения — поступок, о котором человек потом жалеет.

После такого действия или бездействия он пытается найти объяснение. Либо перед другими, либо для себя. Он убеждает себя, что все произошло не случайно: якобы это было частью плана, либо обстоятельства вынудили, либо «так было нужно», либо «иначе было нельзя», в крайнем случае списывает все на случайность.

Такая самозащита снижает уровень стресса и позволяет избежать глубокой рефлексии. Однако в более тяжелых случаях человек не просто оправдывает поступок — он даже не замечает, что это было действие вне контроля. Он искренне считает, что поступил осознанно, потому что «таков его характер», «такой у него темперамент», «он просто такой человек».

Это и есть форма слепого, полного вовлечения в чувства. В ней человек утрачивает самобытность и действует как реактивная система. Его поступки продиктованы не выбором, а эмоциональным автоматизмом. Выражаясь просто: человек является рабом своих чувств.

Примеры таких стратегий — знакомые многим фразы вроде:

• «Мне было так хорошо — хочу еще»;

• «Я не хочу, чтобы это состояние заканчивалось»;

• «Мне нужно сохранить это чувство»;

• «Жить нужно на позитиве и в хорошем настроении».

Такое стремление запускает зависимость от приятных состояний и ведет к попытке управлять своими чувствами, а такая идея обречена на провал.

Это признак того, что чувства управляют человеком, а не наоборот. Даже если снаружи все выглядит спокойно и контролируемо, внутри человек остается заложником внутренних реакций.

2. Игнорирование чувств

Вторая форма взаимодействия с чувствами — это игнорирование. Она распространена менее широко, чем вовлечение, но тоже остается массовой. Это форма, при которой человек пытается отстраниться от влияния чувств, не осознавая их или отвергая их значимость.

В этой стратегии человек создает себе иллюзию эмоционального контроля. Он убежден, что не является «рабом чувств», и стремится действовать рационально, «зрело», «взросло». На интеллектуальном уровне он может понимать, что чувства и эмоции влияют на его решения, но не желает признавать этот факт. Ему не нравятся мысли о собственной уязвимости — о том, что он не контролирует свое поведение, а находится под властью чувств, над которыми у него нет контроля. Он стремится подавить или игнорировать чувства как способ защиты и поддержания иллюзии контроля над своей жизнью — безумный самообман.

Примеры таких стратегий — знакомые многим фразы вроде:

• «Взрослые люди не обижаются, они делают выводы»;

• «Мужчины не плачут»;

• «Обида — это инфантильность»;

• «Я не боюсь, мне не страшно»;

• «Мне нужно срочно перестать чувствовать вину и стыд — это вредные чувства и вообще не мои»

• «Это не настроение плохое, это я просто не с той ноги встал»

Это стремление приводит к подавлению, вытеснению и иным формам защиты. Важно подчеркнуть, что человек отдает себе отчет, что он что-то чувствует, но хочет это прекратить.

Подобные убеждения выглядят как сила, но по сути свидетельствуют о непонимании человека, что делать в таких ситуациях. И это не решения, а формы избегания. Человек не перестает испытывать чувства — он просто перестает признавать их наличие, переводит внимание на рациональные конструкции, создает внутренние противоречия. Проще говоря: он закрывает глаза на проблему и полагает, что если ее не видно — значит, ее нет.

Отсюда возникают когнитивные искажения, внутренние конфликты, психологические защиты. И в итоге — нарастающий внутренний конфликт и дискомфорт.

Если провести аналогию с базовыми физиологическими потребностями, то игнорирование чувств похоже на отрицание чувств голода и жажды. Человеку может казаться, что он силен, потому что не ест и не пьет, но потребности никуда не исчезают. Рано или поздно организм даст сбой — это вопрос времени, или дней, или месяцев, но исход закономерен и един. Точно так же работает игнорирование обиды, боли, страха, стыда: они не исчезают, а накапливаются в слепой зоне и влияют на поведение — уже без всякого контроля.

Таким образом, вторая форма взаимодействия — игнорирование — также приводит к утрате субъектности, хоть и по другому механизму. В отличие от тотального вовлечения, где чувство доминирует импульсивно, напрямую, в моменте и открыто, здесь чувство управляет из тени, на постоянной основе, так сказать, вдолгую. А человек продолжает ошибочно верить, что контролирует ситуацию.

Следует отметить, что вторая форма взаимодействия с чувствами может быть даже более деструктивной, чем первая. Причина — в механизме психологических защит. С одной стороны, психологические защиты — это бессознательные механизмы, которые искажают восприятие реальности, чтобы сберечь психику человека от избыточного стресса и перегрузок. Однако обратная сторона этой способности — сложность в прямом взаимодействии с чувствами.

Психологические защиты маскируют чувства, подменяют их интерпретациями, искажают восприятие причин и последствий. Это создает иллюзию ясности, в то время как реальный контакт с чувствами теряется. Подробнее о механизмах психологических защит и их типах см. в главе 17.

3. Исследование чувств

Третья форма взаимодействия с чувствами — исследование без вовлечения (мы часто будем рассматривать эту идею по ходу погружения в книгу с разных точек зрения). Это та форма, которая предлагается для освоения. Она не только отличается от первых двух, но и представляет собой потенциальный выход из хронической эмоциональной реактивности.

Эта форма подразумевает не слияние с чувством (как в первой форме), не его подавление или отрицание (как во второй), а внимательное изучение. Здесь важно не путать исследование с пассивным наблюдением. Многие духовные и медитативные практики учат наблюдать чувства, не вовлекаясь, и это прекрасные навыки. Однако в контексте данной методологии речь идет именно об активном исследовании: отслеживании оттенков, фиксировании признаков, запоминании симптомов, анализе телесных реакций, интонаций, мыслей, возникающих в момент проживания чувства, их изучении, структурировании и запоминании.

Это осмысленная работа с внутренними состояниями, направленная на расширение эмоциональной грамотности. Задача — не просто видеть, что чувство возникло, но точно идентифицировать его и не действовать автоматически.

Именно это — ключевая цель: создание паузы между импульсом и реакцией.

Первая форма — это слепое реагирование.

Вторая — это бесперспективная попытка установления контроля или избегания.

Третья — это контролируемое создание временного зазора: вы фиксируете чувство, распознаете его, понимаете задачу чувства, выполняете задачу и только затем принимаете решение, как действовать.

Аналогия с физиологической потребностью помогает прояснить суть.

Представьте, что вы почувствовали позыв в туалет.

• В первой форме вы немедленно справляете нужду в том же месте в тот же момент, вне зависимости от контекста — где бы ни находились и кто бы за вами ни наблюдал.

• Во второй — убеждаете себя, что вам «не нужно», потому что «это слабость», «не по-взрослому», «неуместно» и вообще вы не из тех людей, кому нужно ходить в туалет в этой жизни, так как у вас иной организм, чем у остальных людей, — абсурд.

• В третьей — вы четко осознаете, что это позыв, понимаете, к чему он относится, и выбираете адекватное время и место для удовлетворения потребности.

Так же следует взаимодействовать и с чувствами.

Осознавать: что я чувствую, что это за сигнал, каковы его задачи, что и как с ним делать и главное — когда и в какой форме.

Эта третья форма требует знаний и практики. Она формирует привычку к рефлексии, к отслеживанию своих состояний без вреда для личности и без бегства в отрицание, а путь к эмоциональной зрелости и целостному восприятию себя.

Это тонкая работа. Она требует навыка, времени и честности. Но только с появлением этой способности — исследовать чувства как феномены, а не как команды к (без) действию, можно перейти к следующему этапу — осмысленному взаимодействию с чувствами.

Когда такая внутренняя позиция становится устойчивой, вы можете использовать технологию, которую мы называем Таблица Шароватова и Пункт №8. Это диагностическая карта чувств и четкая последовательность шагов, с помощью которых вы можете объективно убедиться, что именно вы чувствуете, убедиться, что чувство обрабатывается не автоматически, а осознанно и контролируемо вами. Что позволяет выполнить задачу этого чувства без негативных последствий для себя и окружающих согласно четким алгоритмам.

И только в этом случае вы действительно перестаете быть ведомыми внутренними состояниями. Вы становитесь тем, кто исследует, понимает и управляет без подавления, без вожделения и без самообмана. Именно в этом и заключается одна из самых важных идей Метода — выйти из позиции «реакции» и перейти в позицию осмысленного, глубокого, предметного отношения к собственным чувствам, а также подлинному контролю над ними.

Как растождествлять себя с чувствами, описано в главе 8.

На некоторые процессы в жизни нужно больше времени, чем нам хотелось бы.

А как же КПТ?

На сегодняшний день когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) является признанной и популярной методикой среди психологов и терапевтов во всем мире. Ее основная идея заключается в том, что с помощью мышления можно управлять чувствами, эмоциями и поведением. Теоретическая база и инструменты КПТ строятся на предположении, что изменение мыслей ведет к изменению эмоций и действий.

В отличие от КПТ, данный Метод предлагает обратную гипотезу — чувства являются результатом работы гормональной системы, которая формирует гормональный фон человека. Этот фон решающим образом влияет на наше мышление, выборы и поведение. Например, плохое настроение, вызванное «негативным» гормональным фоном, порождает негативные мысли, а хорошее — позитивные.

Таким образом, существует два фронта влияния:

1. мысли, воздействующие на чувства;

2. чувства, влияющие на мысли.

Оба подхода важны, и противопоставлять их не имеет смысла. КПТ доказала свою эффективность, но это не означает, что чувства, их природа и гормональная составляющая не играют ключевой роли в нашем состоянии.

Два фронта, одна цель

Идея состоит в том, чтобы не противопоставлять КПТ и работу с чувствами, а признать, что оба подхода могут дополнять друг друга. Мысли влияют на чувства, но и чувства задают рамки для мыслей. А работая над обоими фронтами, можно добиться уникального результата.

Например, если человек сосредоточен исключительно на изменении своих мыслей, игнорируя чувства, это может привести к подавлению чувств и эмоций и внутреннему конфликту. С другой стороны, работа только с чувствами, без осознания роли мыслей, также может привести к дисбалансу.

Пример баланса

КПТ усиливает «фронт мыслей», предоставляя инструменты для корректировки восприятия и поведения. Однако если мы дополняем это вниманием к чувствам и их гормональной основе, то расширяем возможности и терапии и человека. Например, техники осознания «эмоционального» фона помогают лучше понять, как чувства формируют наши реакции.

Что общего у чувства любви и желания покакать?

Чувства человека и физиологические потребности организма — совершенно разные категории. Однако если взглянуть глубже, то можно заметить, что они подчиняются одному и тому же природному механизму — движению от дискомфорта к комфорту.

Физиологические потребности, такие как сон, еда, питье или посещение туалета, существуют для сохранения и поддержания жизнедеятельности человека. Когда мы испытываем дискомфорт (например, жажду), организм сигнализирует о необходимости действия. Выполнив это действие, мы возвращаемся в состояние комфорта.

Точно так же работают наши чувства. Любовь, страх, злость, грусть, стыд и другие — это сигналы психики, которые помогают нам решать проблемы и адаптироваться к внешнему миру. Они тоже призваны вести нас от состояния дискомфорта к ментальному комфорту. Важно понимать, что движение к финальному ментальному комфорту может сопровождаться дискомфортными ощущениями в моменте, но обо всем по порядку.

Проблема отрицания чувств

Люди давно осознали важность удовлетворения своих физиологических потребностей. Мы не подавляем их, не игнорируем, а, напротив, оптимизируем. Мы строим дома с ванными комнатами, кухнями и спальнями, чтобы эффективно обслуживать физиологические потребности организма, разрабатываем бытовую технику и технологии, призванные повысить эффективность их удовлетворения и даже получать от них удовольствие. В этом плане мы стали «рабами» своих физиологических нужд, принимая их как неотъемлемую часть жизни.

Но в отношении чувств ситуация обстоит иначе. Вместо того чтобы признавать их и работать с ними, мы иногда стремимся подавить их или вовсе отрицать. Мы говорим себе: «Стыд — это разрушающее социальное чувство», «Сильные люди не грустят и не плачут» или «Страх — это слабость». Такая стратегия не только не эффективна, но и заведомо обречена на провал.

Единственная эффективная стратегия работы с чувствами

По аналогии с физиологическими потребностями наиболее эффективный подход к чувствам — это не борьба с ними, а изучение и удовлетворение их задач максимально, насколько это возможно, быстро и эффективно. Чувства — это сигналы нашей психики, и чтобы приблизиться к ментальному комфорту, нужно:

1. изучить природу своих чувств: понять, какие чувства существуют, как они проявляются и что означают;

2. распознавать сигналы: уметь различать, какое чувство доминирует в данный момент;

3. выполнять задачи чувств: осознавать, что требуется для того, чтобы перевести чувство из состояния деструктива в конструктив.

Из-за недостатка знаний в области чувств и эмоций человек предпочитает оправдывать свое поведение такими словами, как «характер» и «темперамент».

Пост из соцсетей

О чем я думаю?

Мысли — это лишь вершина айсберга, самая его верхушка. Основой, которая скрыта под водой, являются чувства, определяющие все, что мы думаем. Попытки управлять своими мыслями без понимания и работы с чувствами — это иллюзия контроля, которая не приводит к реальным результатам.

Почему мысли зависят от чувств?

Наши мысли формируются на основе эмоционального фона, который мы испытываем. Это означает, что чувства являются первопричиной, а мысли — лишь следствием.

Пример:

Когда мы разочарованы, наш внутренний мир окрашен в мрачные тона и мысли становятся негативными. Силой воли мы не можем заставить себя думать о хорошем, потому что ваши чувства не соответствуют этому настроению. Попытки отвлечь внимание от внутреннего негатива с помощью развлечений, юмористического контента, вредных привычек или общения временно снимают симптом, но не решают проблему.

Иллюзия контроля над чувствами

Может казаться, что мы способны управлять чувствами, подавлять их или игнорировать. Однако это заблуждение. Попытка решить проблему только анализом или логическим размышлением, без учета своих чувств, обречена на провал.

Чувства — это фундамент нашего восприятия. Они управляют нами на бессознательном уровне и определяют, какие мысли будут приходить в голову. (подробнее об этом я расскажу ниже)

Измените настроение правильными технологиями — и только тогда вы сможете влиять на свое мышление. Это не слабость, а понимание того, как вы устроены. Чем лучше вы осознаете эту связь, тем больше контроля вы сможете обрести над своей жизнью.

P. S. Меняйте свое настроение и чувство, а не фокус внимания. Медитации, дыхательные практики, спорт, прогулки, танцы, музыка, общение с друзьями, развлечений — это великолепные активности и неотъемлемые части жизни, но не инструменты работы с чувствами.

Развивайте свой эмоциональный интеллект, за ним будущее.

«Рамка» мышления и как ей управлять

Единственное, что поможет разрешиться любой ситуации, — это перевод своих чувств в конструктив.

Когда человек испытывает острую физиологическую потребность, его мышление становится крайне ограниченным: все его мысли направлены только на удовлетворение этой необходимости. Вариативность выбора постепенно сужается к одному — как найти способ решить эту задачу.

Однако как только потребность удовлетворена, рамка мышления расширяется. Человек снова может думать свободно и принимать решения на основе более широкого набора факторов. Принцип перехода от ограниченного мышления к широкой вариативности после удовлетворения потребности применим и к чувствам.

Чувства, так же как и физиологические потребности, задают вектор мышления и поведения. Например, сильная обида, злость или стыд ограничивают восприятие, заставляя нас мыслить в соответствующем ключе. А пока чувство остается в деструктиве, мышление ограничено, но мы не отдаем себе отчет в этом. Чтобы избежать этого, нужно:

1. распознать чувство — понять, какое именно чувство оказывает влияние на ваше решение в данный момент;

2. выполнить его задачу — осмысленно выполнить задачу чувства и перевести его в конструктив;

3. увеличить объективность — после удовлетворения потребности горизонт восприятия становится шире, позволяя увидеть больший спектр возможных выборов и принимать решения, снижая риск ошибки.

Этот подход позволяет в значительной степени избегать последствий и издержек, которые часто возникают из-за заведомо неверных решений.

Когда мы перестанем бороться с чувствами и начнем работать с ними по аналогии с физиологическими потребностями, мы сможем иметь больше контроля над нашей жизнью.

Главный вывод

Любое решение, принятое из деструктива чувства, — всегда ошибочно.

Пост из соцсетей

Антиаксиома

Аксиома — это исходное положение любой теории, которое принимается истинным без необходимости доказательства. В вопросах психологии аксиома иногда превращается в своеобразное «стоп-слово», которое используется, чтобы прекратить размышления и анализ. Произнося такую «аксиому», человек как бы говорит: «Дальше думать не нужно, вот готовый ответ».

Почему аксиомы становятся проблемой в вопросах психологии

Когда человек не может или не хочет анализировать, не знает точного ответа или боится выглядеть неловко в разговоре, он прибегает к аксиомам. Вместо поиска причин и понимания сути проблемы, аксиомы становятся инструментом для того, чтобы защитить себя от неудобных вопросов или сложностей.

Список типичных аксиом, которые используются для прекращения анализа:

• гормоны;

• инстинкты;

• судьба;

• карма;

• энергия;

• природа;

• характер, темперамент, психотип;

• программы, установки, динамики;

• и другие слова, которые прекращают анализ и создают иллюзию истинного ответа.

Как это выглядит в диалоге

• Человек: «Привет, мне изменили, и мне очень больно, потому что это не в первый раз. Почему они со мной так поступают?»

• Ответ с аксиомой: «Да тут все просто! Это потому что ________ (вставьте любое слово из списка: инстинкты, природа, гормоны, судьба, карма, энергия и другие)».

Аксиома в этом случае не дает подлинного объяснения. Она лишь заменяет анализ поверхностным утверждением.

Почему аксиомы опасны

1. Останавливают анализ

Использование аксиомы сводит разговор к стереотипу, ярлыку, клише вместо того, чтобы исследовать причины и разобраться в ситуации глубоко.

2. Создают иллюзию ответа

Человек, использующий аксиому, избегает дискомфорта, связанного с осознанием своей некомпетентности или сложностью проблемы.

3. Упрощают сложные вопросы

Поведение и чувства человека всегда многогранны. Сведение их к одной аксиоме упускает из виду важные детали и глубину.

Что делать вместо этого

1. Отказывайтесь от аксиом

Не принимайте аксиомы как объяснение поведения или чувств.

2. Чувства база для мысли и поведения

За любым поведением или реакцией человека лежат чувства. Чтобы понять, почему человек так говорит или почему так себя ведет, нужно понять, что он чувствовал во время своих речи или поступка.

3. Сохраняйте критическое мышление

Не бойтесь сложных вопросов. Если что-то непонятно, лучше признать это и продолжать анализ, чем прикрываться аксиомой.

Заключение

Бойтесь аксиом. Они не объясняют, а останавливают движение мысли. Не принимайте стереотипные ответы, ищите чувства, которые лежат в основе любого поведения. Только так можно прийти к истинному пониманию человеческой природы и качественному решению проблем.

Развивайте свой эмоциональный интеллект, за ним будущее.

3. Основополагающие правила Метода

Судьба — это результат вашей работы с вашими же чувствами.

Данный Метод основан на четырех ключевых правилах. Эти правила — не теоретические концепты, а практические основы, которые меняют подход к работе с чувствами и в результате делают нас счастливее.

Четыре основополагающих правила:

1. Трезвое мышление

Умение видеть объективную реальность и осознавать, что решение проблемы будет всегда внутри человека, а не вовне.

2. Работа с чувствами

Чувства — это механизмы, которые всегда ведут нас от дискомфорта к комфорту. Эти механизмы нужно понимать и работать с ними правильно.

3. Преодоление торга

Уметь выявлять когнитивные искажения и психологические защиты, эффективно и своевременно избавляться от них.

4. Анализ эмоций и чувств как предмета

Развитие навыка активного исследования своих чувств и эмоций, их причин и задач для осознанного управления своим состоянием.

Это путь к внутренней гармонии, ментальному комфорту и способности реагировать на любые жизненные вызовы с ясностью и уверенностью. Начав разбираться в работе чувств, можно получить ответы почти на все вопросы и найти ключи к решению большинства жизненных проблем.

Первое правило: видеть правду и мыслить трезво

Правда всегда выгоднее.

В основе Метода лежит ключевое правило — способность видеть правду и мыслить трезво. Это может показаться очевидной идеей, но ее глубина и важность в данном контексте раскрывается только в ходе погружения в механизмы работы чувств. Главная задача на первых этапах — принять данное правило и постепенно углубляться в его понимание.

Почему это важно?

К сожалению, реалии таковы, что человек, не понимающий механизмы работы чувств, будет неосознанно фокусироваться на снятии симптома, а не на поиске причины, но при этом будет пребывать в устойчивой иллюзии, что он сфокусирован именно на поиске причины. Это можно сравнить с ситуацией, когда у человека болит зуб, и вместо того чтобы устранить причину — например, удалить его, — он просит обезболивающее, которое лишь временно снимает боль, искренне считая, что это и есть решение проблемы.

Точно так же и человек, который не знает механику работы чувств, неосознанно будет желать услышать то, что облегчит его состояние в кратчайшие сроки, а не то, что поможет устранить проблему. Он будет искать успокоение, а не правду, при этом думая, что ищет именно ее. Однако такой подход приводит к повторению проблем, потере результатов и разочарованию в психологических технологиях.

Метод, о котором идет речь, работает иначе:

• Видеть объективную реальность. Это значит разобраться, что считать за правду, а что называется правдой, но таковой не является, перестать убегать от подлинной правды и искать оправдания. Иногда это бывает очень больно. Забегая вперед: подлинная правда — это то, что описано в строчках «Конструктив» Таблицы.

• Признавать проблему. Только честный взгляд на свои точки роста, проблемы, слабости и трудности помогает найти решение.

• Отказ от «обезболивания». Этот метод не дает временного утешения. Вместо этого он предлагает столкнуться с «болевой» реальностью в моменте, чтобы получить устойчивое облегчение на будущее.

Возражение, что идея о необходимости смотреть на проблему трезво и признавать ее очевидна и встречается часто. Можно сказать: «Мы и так понимаем необходимость признавать свои проблемы, видим их, соглашаемся с тем, что это может быть болезненно. Что нового в этом подходе?» На первый взгляд такое возражение кажется справедливым, но есть нюанс.

Суть Метода — работа исключительно со своими реакциями

Это значит научиться изолированно видеть правду непосредственно в себе, исключая из контекста анализа ответственность других людей и иных внешних факторов. Всегда работать со своими реакциями и чувствами, даже в самых абсурдных ситуациях, где даже при детальном анализе может быть очевидным, что с вами все в порядке и вам не нужно прибегать к работе с собой и со своими чувствами.

Часто, когда люди сталкиваются с трудностями, они концентрируются на:

1. внешнем факторе.

Пример

«Мой муж/жена нарцисс — потому что травмированный (ая) в детстве», «Мой ребенок зависимый — потому что современное поколение подвержено психическим расстройствам», «Моя девушка изменщица, потому что у нее избегающий тип привязанности», «Мой начальник прессует меня — потому что он агрессор и абьюзер, а я играю роль жертвы». Эти утверждения, безусловно, отражают объективную реальность, но в них отсутствует работа со своими реакциями на эти вполне объективные обстоятельства. И в лучшем случае за конструктивное решение этих вопросов будет выдаваться готовый совет, как нужно поступать, но не провести работу со своими реакциями.

2. работе со своими реакциями.

Пример

«Да, мой муж/жена — нарцисс. Но:

— как я на это реагирую?

— почему я так реагирую?

— в чем причина моей реакции?

— а действительно ли он/она нарцисс, или это искаженное восприятие, обусловленное рамкой моего чувства?

— а объективен ли я?

— что я могу сделать, чтобы перепроверить свой вывод и лично убедиться в его достоверности?

— могу ли я посмотреть на ситуацию с другой стороны — своими глазами, а не через мнение из интернета или от других людей?

Я хочу сам увидеть достоверную правду, чтобы принять верное решение о наших отношениях — не снимая с себя за это ответственности».

В данном примере внимание направлено на анализ собственной реакции, а не на внешний фактор (жены или мужа) — не потому, что это попытка оправдать агрессию или навязать вам позицию «жертва сама виновата, потому что провоцирует». Нет.

А потому, что при любом варианте — является ли партнер нарциссом или нет — вам необходимо получить подлинную, достоверную правду и увидеть ее своими глазами. Прочувствовать ее на собственном опыте, а не услышать или прочитать ее в чужом мнении.

Мнение со стороны — даже если оно подтверждает или опровергает ваши убеждения — даст только информацию. Но оно не изменит внутреннего убеждения, а лишь временно поставит его под сомнение, оно может являться дополнительным или ключевым аргументом, но не вашим собственным мнением, которое, возможно, вы будете выдавать за свое.

Подлинно поменять свое мнение — или, наоборот, окончательно в нем утвердиться — можно только через собственный, личный анализ.

Чтобы этот анализ стал объективным, необходимо сделать восприятие реальности как можно более чистым — без искажений, ваших внутренних субъективных или внешних, как чье-то субъективное мнение. И сам анализ должен быть последовательным, основанным на фактах.

Это возможно в том случае, если сам анализ будет происходить из конструктива чувств, а деструктивы чувств и есть тот самый субъективизм. Про деструкции и конструктивы чувств мы подробно поговорим ниже.

Конструктив чувства — единственное, что позволяет видеть реальность трезво и проводить объективный анализ.

Давайте подытожим: такой подход переориентирует фокус анализа с внешнего фактора на собственные реакции — не ради оправдания другого человека и не ради самобичевания, а ради поиска правды. Метод настаивает на том, что в любой ситуации, без исключений, нужно полностью сосредоточиться на себе и анализировать исключительно свою реакцию.

• Внешний фактор не анализируется.

Важно отказаться от размышлений о том, почему другой человек принял то или иное решение, почему сложились определенные условия, в противном случае Метод перестает работать.

• Фокус исключительно на своей реакции с последующим ее анализом.

В любой ситуации Метод требует задаться вопросами: «Какая моя реакция? Как я реагирую? Что я почувствовал? Что я чувствую?»

Почему это сложно?

Такая категоричность может быть болезненной. Признавать свои ошибки и искать причины внутри себя требует честности и трезвого взгляда на реальность, и может казаться, что вашей зоны ответственности нет вовсе. Это разрушает привычные оправдания и перенос ответственности на внешние факторы. Метод не просто учит распознавать проблемы, а заставляет смотреть в глубину собственных решений, реакций и моделей поведения, исключая любые искажения, и помогает вынести урок из любой ситуации, а не найти ее причину, объяснение или оправдание.

Почему это работает?

Когда вы перестаете избегать своих реакций, начинаете анализировать их в абсолютно любой ситуации, вам становится яснее природа происходящего, и вы получаете ответы, отражающие объективную, а не субъективную реальность. Повторюсь, это будет болезненно и вызывает острое несогласие. Но, как и в случае с удалением зуба, кратковременная боль приводит к долгосрочному избавлению от страданий. Данный Метод и его инструментарий неприменим к внешнему фактору, он может лишь дать понимание другого человека, но понимание другого человека не равно решению ваших психологических проблем.

Итак, основное правило Метода — мыслить трезво и видеть правду, даже если это неприятно. Признание реальности — не просто теория, это базовая практика, которая помогает выйти из тупика временных решений и обрести долгосрочное стабильное эмоциональное состояние. Мыслить трезво — значит замечать моменты, когда ваше восприятие и поведение искажены деструкциями чувств. Это не врожденная способность, а навык, который требует тренировки. Мы склонны искать причины происходящего в нашей жизни вовне — в обстоятельствах, людях, инстинктах, судьбе, будучи прекрасно осведомленными, что все проблемы внутри нас. И даже помня, что нужно начинать с себя, мы в этот же момент можем не обращать внимания на собственные реакции — парадокс.

Эта склонность к фокусировке на внешнем факторе еще давно закодирована в пословицу: «В чужом глазу соринку увидишь, а в своем бревна не заметишь».

Важно научиться осознавать такие состояния и фиксировать их. Если этот навык отсутствует или слабо развит, вы не сможете мыслить трезво, поскольку будете захвачены, как говорится, эмоциями. Однако при регулярной практике вы постепенно научитесь удерживать трезвость рассудка, а значит — сможете управлять своим поведением, действуя не под влиянием деструкции чувств, а осознанно, благодаря той самой трезвости мышления.

Второе правило: распознавать свои чувства и выполнять их задачи

Не нужно перекладывать ответственность за переваривание своих чувств на время. Это стагнация (застой). Стагнация в перспективе времени — деградация.

Это правило основывается на понимании, повторим его: все человеческие чувства служат природным механизмом, который ведет нас от дискомфорта к комфорту. Это не просто теория, а работающая реальность, основанная на физиологических и психологических законах.

Дискомфорт и комфорт: как это работает?

Чувства — естественная составляющая человеческой психики, созданная природой для того, чтобы помочь нам преодолевать трудности и справляться с вызовами жизни.

Пример

• Физиология: Когда вы хотите пить, вы чувствуете жажду (дискомфорт), пьете воду и ощущаете насыщение, утоление (комфорт).

• Психика: Вас мучит совесть (дискомфорт), вы выпрашиваете прощения и чувствуете облегчение, как «камень с души упал» (комфорт).

Проблема возникает, когда люди избегают понимания конкретных задач своих чувств.

Проблема в том, что человек искренне начинает верить: путь к внутреннему комфорту лежит вне меня самого.

Он думает, что причина его страданий — в обстоятельствах, людях или событиях и что именно они должны измениться, чтобы ему стало легче. На самом деле за ментальный комфорт отвечают не внешние факторы, а чувства.

Когда чувства находятся в деструктиве — возникает ментальный дискомфорт. Когда они в конструктиве — ментальный комфорт.

Попытка выстроить длинную цепочку — изменить человека, внешний мир и обстоятельства, чтобы потом не реагировать, чтобы потом стать спокойным, чтобы потом почувствовать комфорт, — неэффективна. Она слишком зависима от множества переменных.

Куда точнее и выгоднее — работать с ментальным комфортом напрямую: через осознание, признание и выведение чувств из деструктива в конструктив. Именно так появляется ощущение устойчивости, которое не требует подстраивания мира под себя и также не требует пожертвования собой ради мира.

Когда человек перекладывает ответственность за свое состояние на внешние факторы, он теряет главное — возможность использовать собственные чувства как инструмент. Инструмент не только для восстановления внутреннего равновесия, но и для дальнейшего развития, роста и положительных изменений.

Чувства — это не враги и не помехи. Это сигналы и ориентиры, с помощью которых можно понять, что именно внутри требует внимания, переоценки или перестройки. Но чтобы использовать их как ресурс, а не как повод для обвинений или бегства, нужно изменить фокус: с внешнего — на внутреннее.

Итог

Принятие этого правила требует отказаться от внешних оправданий и сосредоточиться на себе. Важно понимать, что:

1. все ответы и решения подскажут чувства. Осознание этого — первый шаг к их решению;

2. ссылки на внешние факторы (карма, судьба, гены) уводят нас от работы с собственными чувствами;

3. наши чувства — это не препятствия, а ключи к внутренним изменениям.

Удовлетворение задач чувств, как и физиологических потребностей, создано природой для комфортной жизнедеятельности человеческого организма.

Если физиологические процессы, такие как сон, еда или посещение туалета, выполняются уже почти автоматически, потому что люди научились с ними работать, то с чувствами ситуация сложнее. Задачи чувств могут оставаться не выполненными десятилетиями, нанося серьезный ущерб психическому и даже физическому здоровью (об этом рассказывает психосоматика).

Пример

Многие люди уверены, что они «не обижаются» или «делают выводы», а вместо того чтобы в кратчайшие сроки признать обиду, выполнить ее задачу и стать счастливее, игнорируют ее иногда десятилетиями. На самом деле избегание задачи чувства лишь усиливает его долгосрочные последствия. Проблема заключается также в том, что люди иногда ошибочно считают, что время может решить задачу чувства, говоря: «Время лечит». И да, существует вероятность, что чувство выполнит свою задачу естественным путем, но гарантия этого очень мала и сомнительна. Перекладывать ответственность на решение задач своих чувств — крайне неэффективная стратегия из-за сроков, уходящих на решение, которые могут исчисляться десятилетиями, и отсутствия уверенности в позитивном исходе.

Почему важно изучать чувства?

После прочтения предыдущего абзаца может появиться вопрос: «Если чувства перевариваются естественным путем, зачем их изучать?»

Ответ прост:

• Чувства действительно задумывались природой для естественного проживания, но в современном обществе этот процесс часто блокируется специальными надстройками, убеждениями, страхами и культурными шаблонами, отсутствием образованности в эмоциональном интеллекте и иными факторами.

• Без осознания своих чувств человек может годами находиться в состоянии психологических защит, искажений, проще говоря, в состоянии внутреннего конфликта, которое влияет на его здоровье и качество жизни.

Заключение

Работа с чувствами требует изучения своих реакций, отказа от оправданий и внимания к внутреннему состоянию. Второе основополагающее правило Метода учит нас распознавать свои чувства и выполнять их задачи. Работая со своими чувствами, мы можем пройти путь от дискомфорта к комфорту и научиться воспринимать чувства как важный инструмент для личностного роста.

Главный вывод второго правила: суть Метода — это работать исключительно со своей реакцией и изолированно с собственной зоной ответственности в любых ситуациях.

Ответственность ведет к свободе. Безответственность — к рабству.

Третье правило: устранение «торга» и работа с чувствами

Если понаблюдать за детьми, можно предположить, что природа задумала чувства как нечто, способное «перевариваться» естественным образом, — так же, как и физиологические потребности.

Однако с возрастом у человека усиливаются бессознательные психологические защиты и развивается осознанное критическое мышление. И то и другое нередко вмешивается в процесс так называемого «переваривания» чувств, нарушая его естественное протекание. Такие, условно говоря, «барьеры» упрощенно предлагается называть торгом.

Эти барьеры проявляются через:

• психологические защиты

• когнитивные искажения

• когнитивные диссонансы

Что такое торг?

Торг — это процесс сопротивления, в котором человек не видит или отказывается принимать свои чувства и переводить их из деструктива в конструктив. Вместо того чтобы провести надлежащую работу с чувством, человек неосознанно или вполне осознаваемо пытается игнорировать, рационализировать, подавить или создать иную иллюзию работы с чувством.

Примеры

• Человек говорит себе: «У него/нее был тяжелый день на работе, поэтому он/она не уделяет мне внимания», — и подавляет свою обиду, вместо того чтобы выполнить ее задачу.

• «Это у него/нее просто плохое настроение, поэтому он/она на меня злится» — стереотипизация вместо работы со своим чувством отвращения.

Из-за таких торгов задачи чувства остаются невыполненными, приводя к накоплению внутреннего напряжения и негативным последствиям.

Почему это важно?

Если чувства не «перевариваются», то в дальнейшем они будут находить выражение психосоматических проявлениях:

• психосоматические явления и заболевания (например, астма, лишний вес, экзема);

• более серьезные состояния, такие как доброкачественные или злокачественные опухоли, заболевания щитовидной железы и т. д.

Неосознанный торг становится основной причиной отсутствия ментального комфорта. Такие состояния, как счастье, гармония или благополучие, недостижимы, пока человек находится в состоянии внутреннего конфликта и сопротивления.

Как работать с этим правилом?

Третье правило Метода — научиться распознавать торг и убирать его. Только избавившись от торга, можно начать работать со своими чувствами, переводя их в конструктив.

Заключение

Торг — это главный барьер на пути к гармонии и счастью. Признание его существования и работа с ним — это шаг к осознанной жизни, в которой чувства выполняют свои задачи полноценно, без подавления и негативных последствий для здоровья.

Четвертое правило: отношение к чувствам как к предмету исследования

Как мы уже обсуждали выше, один из ключевых моментов Метода заключается в том, чтобы научиться относиться к своим чувствам и эмоциям как к предмету исследования. Рассматривать чувства стоит не как самобытный, неизменный фактор, а как явления, которые можно наблюдать, анализировать, понимать и эффективно корректировать.

Однако этот подход часто оказывается сложным для восприятия. Многие искренне убеждены, что уже контролируют свои чувства и эмоции, или, напротив, считают, что их чувства и эмоции «заблокированы».

Глубинная ошибка восприятия

Если вы думаете, что можете контролировать свои чувства и эмоции, подавлять их или, например, «заблокировать», это уже следствие деструкции какого-то чувства, забегая вперед, скажу, что это эксклюзивный признак чувства обиды. Любое действие, которое вы предпринимаете, включая подавление, абстрагирование, защиту границ или использование техник управления эмоциями, — это уже следствие и признак деструкции какого-либо чувства.

Пример

• Если вам кажется, что ваши чувства «заблокированы», сама эта мысль является признаком того, что вы что-то чувствуете. Заблокированность — это симптом определенного эмоционального состояния и, скорее всего, обиды.

• Когда вы говорите: «Я не обижаюсь, я делаю выводы», эта фраза возникает из-за того, что вы испытываете конкретное чувство, даже если вы его не осознаете или отрицаете.

Почему это важно?

Большинство людей, сами того не понимая, живут под влиянием импульсов своих чувств. Их действия, решения и вся жизнь формируются в ответ на сигналы чувств, которые часто остаются незамеченными. При этом возникает иллюзия контроля — будто сделанные выборы являются осознанными. Однако в реальности эти выборы ограничены рамками доминирующего чувства, которое человек не осознает, но которое незримо управляет его восприятием и поведением.

• Вы думаете, что управляете своими чувствами и эмоциями, но на самом деле именно чувства управляют вами.

• Каждые наши мысль, выбор, решение, действие или бездействие, даже те, которые кажутся рациональными, имеют чувственный фундамент.

Хочу верить, вы уже допустили вероятность, что человеческие чувства, как и физиологические потребности, могут полностью захватить внимание человека. И когда чувство становится доминирующим, оно сужает мышление до одной цели, а свобода выбора в такие моменты — лишь иллюзия. Мы понимаем и принимаем такие правила игры в области физиологических потребностей, однако в области эмоционального интеллекта, где речь идет о работе с чувствами, мы пока только делаем первые шаги. Это объясняется двумя причинами:

1. множественность и сложность чувств. В отличие от понятного и небольшого набора физиологических потребностей, у человека есть 14 чувств с нюансами и подкатегориями. Это делает их анализ и работу с ними более сложными;

2. недостаток образования в области эмоционального интеллекта. Мы только начинаем осознавать, как чувства формируют наше мышление и поведение, а значит, их влияние остается для многих неочевидным.

Таким образом, чувства, как и физиологические потребности, задают рамки, в пределах которых человек мыслит и действует. Осознание этих рамок и умение работать с чувствами — ключ к более свободному и осознанному мышлению.

Как относиться к чувствам?

Для того чтобы перейти на новый уровень эмоционального интеллекта, необходимо изменить подход.

1. Признание: Осознайте, что вы находитесь под воздействием чувств, даже если кажется, что вы их контролируете.

2. Исследование: Изучите по Таблице, которую вам будет предложено скачать в главе 9, какие чувства запускают ваши (без) действия и какие задачи они пытаются решить.

Пример

Если у человека ломается автомобиль и он перестает ехать, первое, что он делает, — ищет причину поломки. Допустим, машина не едет потому, что пробиты два колеса. В такой ситуации фокус внимания очевиден: чтобы автомобиль снова поехал, нужно починить колеса. Это приоритет. Это то, что человек делает в первую очередь.

Только после устранения самой поломки — или параллельно с этим — можно удовлетворить свое любопытство и выяснить, почему колеса были пробиты: где, когда, при каких обстоятельствах. Но все прекрасно понимают, что знание причины поломки не устраняет саму поломку. Даже если вы найдете ту самую яму, из-за которой пробились колеса, и заделаете ее — это не восстановит сами колеса. Машина не поедет, пока не будут устранены повреждения напрямую.

Это всем понятно. Но в работе с чувствами иногда можно увидеть иную позицию.

Когда в жизни что-то «не едет» — в деньгах, в отношениях, в реализации, в здоровье, в интиме, в страхе, — человек начинает искать внешнюю причину: кто, где, когда, что повлияло. Он фокусирует внимание не на реальной поломке — внутреннем состоянии, чувстве, реакции, — а на событиях, которые этому предшествовали и вызвали его.

Вместо того чтобы работать с чувствами напрямую, иногда он пытается устранить внешний триггер в надежде, что это автоматически исправит внутреннее. Это все равно что найти яму, из-за которой пробились колеса, заделать ее — и ждать, что колеса отремонтируются автоматически и машина будет готова к дальнейшей эксплуатации. Но колеса от этого не починятся.

Точно так же и при работе с чувствами: если устранить внешний фактор, вызвавший состояние, само состояние от этого не исчезнет. Оно просто затаится до следующего похожего триггера.

Иногда действительно наступает облегчение. Но это не восстановление — это лишь временное снижение симптома. Чувство, внутренняя реакция, и деструктивный его механизм — остаются. И будут снова запускаться в похожих обстоятельствах.

Поэтому такой подход не очень эффективен на долгий срок. В чувствах нельзя «починиться» за счет внешнего. Чувство — это и есть точка поломки. И работать нужно с ним — напрямую. Так же, как с пробитым колесом. Иначе движение будет существенно затруднено.

Пример №2: «Утреннее плохое настроение»

Многие из нас просыпались утром в плохом настроении и считали это чем-то естественным: «Ну, так бывает. Просто не с той ноги встал». Такой подход неэффективен. Когда вы просыпаетесь в плохом настроении, это не случайность. Это симптом какого-то чувства, которое требует вашего внимания.

Часто мы принимаем свое настроение как данность и начинаем жить под его влиянием, вместо того чтобы задаться вопросом: мое настроение — это результат какого чувства?

Вопрос «Почему я это чувствую?» — ошибочный, потому что фокусирует человека не на самом чувстве, а на его причине. Правильный вопрос: «Что я чувствую?».

Также если вы просто фиксируете свое настроение в сознании или дневнике, но не предпринимаете правильных действий по переводу его в конструктив, то изменения не произойдут. Запись чувств, эмоций в дневнике без дальнейшего перевода их в конструктив — слабо эффективна.

Здесь важно обратить ваше внимание на один, казалось бы, очевидный, но крайне показательный феномен. Практически каждый человек, который когда-либо сталкивался с изучением новой информации или с освоением нового навыка, испытывал это состояние. Речь идет о характерном эффекте, который возникает после получения новых знаний.

До того как вы узнали что-либо, этого попросту не существовало для вас — ни в сознании, ни в опыте, ни в восприятии окружающего мира. В вашей ментальной картине не было соответствующего образа, смысла, концепта. А если чего-то нет в сознании — вы не способны это ни заметить, ни осмыслить, ни использовать. Это важное допущение: мы видим только то, что у нас уже есть внутри в виде знания, идеи или хотя бы намека на концепцию.

Давайте рассмотрим простой пример. Представьте, что вы никогда не слышали о существовании автомобиля марки Lodia, модели Aurora. Эта модель, допустим, уже двадцать лет как ездит по дорогам, но вы понятия о ней не имели. Вы жили себе спокойно — и все было в порядке. А потом кто-то упомянул эту марку, вы увидели ее в статье или услышали в разговоре — и вдруг… начинаете замечать ее везде. На парковке у магазина, в пробке, в фильме, в рекламе.

И у вас может возникнуть ощущение, будто раньше этой машины не существовало вовсе. Как будто она буквально вдруг появилась во внешнем мире и начала попадаться на глаза повсюду. Хотя в реальности ничего не изменилось — кроме одного: теперь вы знаете, что она существует. Ваш мозг получил новую опору — внутренний ориентир, — и теперь он начал автоматически выделять эту информацию из общего потока.

Этот феномен называется эффект Баадера — Майнхофа, или иллюзия частотности. Это одна из форм когнитивной избирательности: как только вы замечаете что-то новое, ваш ум начинает активно искать это в окружающей реальности. Не потому что стало «больше», а потому что вы теперь способны это увидеть.

Этот эффект особенно важен для понимания работы чувств: если у человека нет внутреннего образа какого-либо чувства, состояния или психологического механизма — он не будет замечать его ни в себе, ни в других, ни в жизни в целом. А значит, не сможет с этим взаимодействовать. Именно поэтому «оцифровка» (осознание) — первый и самый важный шаг. Сначала мы узнаем, потом начинаем видеть, затем — применять.

Однако важно понимать: начав замечать, например, тот самый автомобиль Lodia Aurora, вы не становитесь автоматически способным им управлять. Видеть — не значит уметь. И именно это — ключевая мысль, ради которой мы рассматриваем данный пример.

Работа с любой новой информацией, будь то знание, чувство или навык, всегда проходит через три этапа.

1. Первый этап — это узнавание. Вы получаете новую информацию, и в вашем сознании формируется смысловой образ. Это может быть идея, определение, схема, понимание сути явления. Пока этого образа нет — вы просто не замечаете явление ни во внешнем мире, ни в себе. Например, если вы никогда не знали, как выглядит страх, вы не распознаете его ни в глазах ребенка, ни в поведении друга, ни в собственных телесных сигналах. А узнав — начнете замечать.

2. Второй этап — распознавание. После того как вы познакомились с новой информацией, ваш ум начинает видеть это в окружающем мире. Так, как вы начинаете замечать упомянутую модель автомобиля. Так же вы начнете видеть и чувства — в других людях, в поступках, в выражениях лиц, в себе. Этот этап может быть очень вдохновляющим — появляется ощущение инсайта, узнавания, понимания. Однако именно здесь возникает одно из самых частых заблуждений: ощущение, будто одного распознавания вполне достаточно, но это не так.

И вот здесь хочется вас предостеречь: распознавание чувства — это еще не умение с ним работать. Узнав, что существует злость, вина, обида или стыд, и начав видеть их в себе и в других — вы еще не умеете работать с ними, регулировать их, не знаете, как переводить их в конструктив. Это так же, как с автомобилем: вы знаете, что он есть, вы узнаете его на дороге — но от этого вы не становитесь его водителем.

3. Третий этап — практический навык. Только через опыт, через упражнения, через проживание вы начнете осваивать регулирование своих чувств. Именно здесь формируется мастерство — способность не просто видеть чувства, а понимать их механику, слышать их сигналы и отрабатывать их без вреда для себя и других. Это требует времени, внимательности и навыка.

В педагогике это называется ЗУН: знание, умение, навык.

Лишь после прохождения всех трех этапов — знание → распознавание → навык — ваши знания обретают настоящую силу и практическое применение. До этого момента вы просто обладаете теорией, и это уже очень ценно. Быть теоретиком — это очень хорошо и точно лучше, чем быть невеждой. Но нужно помнить: образованность — это еще не инструмент. Она — великолепный потенциал инструмента. Информация сама по себе не делает человека счастливым. Она становится полезной, только если применяется по назначению — правильно, осознанно и точно.

Вывод

Не стоит принимать плохое настроение или другие эмоциональные состояния как данность. Научитесь анализировать свои чувства, задавать один-единственный правильный вопрос в любой ситуации: «Что я чувствую?» — и выполняйте задачи чувства. Этот подход поможет вам не только справляться с негативными состояниями, но и улучшать качество своей жизни.

Сильный — это когда вы честный и не манипулируете.

Сможете так?

Пост из соцсетей

Чувство как несущая конструкция личности

Личность — это совокупность психологических характеристик, качеств и поведенческих особенностей, которые формируют индивидуальность человека и определяют его взаимодействие с миром. Личность включает как врожденные черты, так и те, которые формируются под влиянием опыта, социальных факторов и культуры.

Как формируется восприятие своей личности?

По мере взросления и развития человек изучает себя:

• знакомится со своими реакциями, поведением, эмоциональностью;

• формирует систему ценностей, принципов и границ дозволенного.

Это складывается в целостное представление о себе: «Вот такой я человек». Это восприятие своей личности часто оценивается как устойчивое, неизменное и вечное (самоидентификация). Человек объясняет это так: «Мне суждено было родиться именно таким, это моя природа» — или иными смысловыми синонимами.

Где скрывается проблема?

Человек может ошибочно принять за неизменную характеристику своей личности деструктивное проявление чувства или нескольких чувств. Пример:

• Злопамятность или горделивость может быть проявлением обиды, а не частью характера и личности человека.

• Суеверность — результат страха, а не врожденная черта.

• Чувство постоянного предательства — проявление вины, а не карма.

• Ранимость или импульсивность — незавершенная работа с чувством обиды или злости, а не особенность личности.

• Робость — нерешенный вопрос с чувством стыда, а не факт интровертности.

Человек начинает ассоциировать свою личность с этими деструктивными проявлениями, считая их своей неизменной сутью. На самом деле такие характеристики легко поддаются изменениям, но вместо работы над ними человек живет в иллюзии, что это его природа. Что порождает страдания, иногда затрагивающие не только психологическое, но и физическое здоровье.

Что делать?

1. Ставьте под сомнение свои представления о себе.

Внимательно пересмотрите, что вы считаете своей неизменной чертой личности. Особенно обратите внимание на те аспекты, которые мешают вам жить или создают сложности в отношениях с окружающими.

2. Ищите корень в деструкции чувств.

Возможно, ваши «неизменные» черты — это не более чем «непереваренные» чувства, которые вы ошибочно приняли за свою личностную особенность.

3. Работайте над развитием эмоционального интеллекта.

Изучая и понимая свои чувства, вы научитесь отличать временные состояния от устойчивых характеристик своей личности. Это позволит вам повысить степень управления своей жизнью, а не быть заложником иллюзий о себе.

Ваше представление о себе — это лишь картина, которую вы нарисовали, основываясь на своем опыте и восприятии. Но картина может быть ошибочной. Те черты, которые вы считаете неизменными, могут оказаться всего лишь деструкцией непрожитых чувств.

Поставьте под сомнение свои убеждения о себе. Возможно, они мешают вам жить полной жизнью. Развивайте свой эмоциональный интеллект, чтобы осознанно формировать свою личность и двигаться к гармонии с собой и миром.

Развивайте свой эмоциональный интеллект, за ним будущее.

4. Таблица и Пункт №8

Работа с эмоциональным интеллектом будет малоэффективной без системного подхода. Для этого в Методе предлагаются два ключевых инструмента:

1. Таблица Шароватова

2. Пункт №8

Каждый из них выполняет свои уникальные задачи, и вместе они помогают не только осознать природу собственных чувств, но и работать с ними.

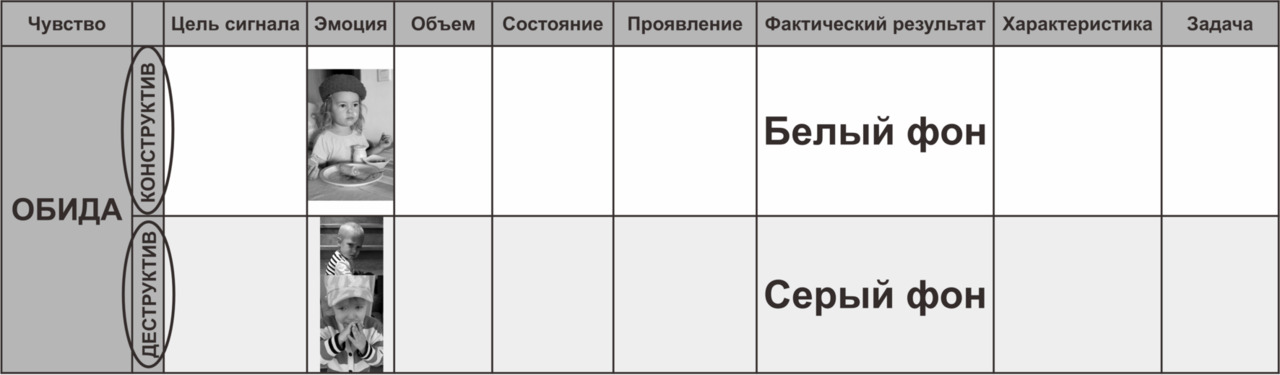

Таблица Шароватова

Этот документ представляет собой систематизированную таблицу, в которой структурированно прописаны основные понятия о чувствах, эмоциях, поведении человека и другое.

Таблица предлагает ориентир, основанный на систематике с прагматичным подходом. Она позволяет:

• уточнить термины. Что такое чувства, эмоции, их различия и объемы, конструктивные и деструктивные стороны, задачи и характеристики;

• увидеть взаимосвязь. Как чувства влияют на поведение, мышление и принимаемые решения;

• избавиться от мифов. Исключить такие мифы, как «искупление», «прощение», «чувство ревности», «чувство мести», «чувство агрессии», и массу иных, которые часто ошибочно приписываются к категории чувств.

Этот инструмент помогает осознать, как именно ваши реакции и чувства влияют на конкретные аспекты жизни, будь то отношения, здоровье или карьера. Однако систематическое знание — это только начало.

Таблица проста по своей сути. Когда мы разберем ее структуру, я надеюсь, что смогу показать ее логику и простоту, а также что она соответствует тому, что вы уже ощущаете на интуитивном уровне.

Почему это важно?

Работа с этой таблицей поможет вам перейти от абстрактного понимания своих чувств к конкретному, а также к последовательным действиям в работе с чувствами:

— Нет волшебства. Это не про простое, готовое, быстрое, универсальное решение. Работа с чувствами чуть сложнее простых решений, но не настолько, чтобы оставаться непонятной.

— Это доступно каждому. Вам не нужно изучать новый язык или осваивать сложные науки. Все, что вам нужно, — это внимание и немного времени к тем процессам, которые и так происходят в вас всю вашу жизнь. По сути, вникание в чувства — это не обучение, а процесс понимания знакомого.

Пункт №8: практический алгоритм действий

Когда вы поймете, что именно вызывает ваши проблемы (например, чувство обиды или вины), возникает закономерный вопрос: что с этим делать? Здесь на помощь приходит документ «Пункт №8», который:

• предоставляет пошаговые инструкции. Какие действия нужно предпринять для перевода определенного чувства из деструктива в конструктив;

• адаптируется под контекст. Универсальных решений не бывает. Алгоритмы учитывают ваш личный опыт и обстоятельства;

• помогает избежать ошибок. В документе указаны места типичных ошибок, которые легко совершить при работе с чувствами.

Пример применения

Допустим, у вас есть проблемы в отношениях с партнером. Это может быть отсутствие понимания, недостаток внимания или постоянные конфликты. Вы уже знаете, что в вашей ситуации можно списать все на «абьюзивные отношения» или «детские травмы», но это не решает проблему.

С помощью Таблицы Шароватова вы диагностируете свои чувства, которые являются причиной ваших трудностей в отношениях, пример:

• обида

• стыд

• вина

• страх

Далее вы переходите к Пункту №8, который объясняет, какие действия необходимо предпринять, чтобы «переварить» причинные чувства и скорректировать ваши отношения в лучшую сторону.

Например, используя Таблицу, вы выявили, что причина непонимания партнера — не в том, что он/она нарцисс или у него/нее СДВГ, а в вашем чувстве отвращения.

Тогда, перейдя к Пункту №8 и выполнив задачу отвращения, вы увидите, как ваше восприятие партнера глубоко меняется — и, как следствие, меняется и само качество ваших взаимоотношений.

В отличие от ситуации, когда вы просто убеждаете себя, что причина проблем — в некоем «нарциссизме» или СДВГ, предлагаемый подход работает с реальным источником, а не с самовнушением и обоснованием самому себе выбранного под вашу ситуацию ярлыка или стереотипа.

Итог

Работа по Методу базируется на двух ключевых документах:

1. Таблица Шароватова — для системного и наглядного понимания чувств и эмоций;

2. Пункт №8 — для перевода выявленных чувств из деструктива в конструктив.

Оба этих инструмента не просто помогают разобраться в теории, но дают четкие шаги для преобразования ваших реакций и выбора решений, основанных на конструктиве чувств. Эти документы будут демонстрироваться и раскрываться по степени изучения вами каждого чувства в соответствующей книге, а саму Таблицу вы уже сможете скачать в главе 9.

Пост из соцсетей

Стимул

Есть один способ, к которому часто прибегают, когда сталкиваются с душевной болью, переживаниями, утратами, разбитыми сердцами и так далее. Этот способ называют по-разному:

● «закрыть сердце»,

● «заблокировать чувства»,

● «сделать выводы и больше не подпускать никого близко»,

● «стать жестким и неуязвимым»,

● «контролировать эмоции любой ценой»,

● «научиться управлять чувствами, чтобы больше не страдать» и иные варианты.

Это кажется естественной реакцией — защититься от боли. Но, к сожалению, это тупиковый путь.

Когда мы закрываемся от боли, мы одновременно закрываемся и от роста. Мы лишаем себя возможности осмыслить, получить опыт и вырасти. А значит, и возможности по-настоящему двигаться вперед.

Если в вашей системе ценностей есть такие ориентиры, как развитие, внутренний рост, движение к себе, — тогда путь через изоляцию чувств не лучший выбор для вас.

Преодоление не в том, чтобы стать «неуязвимым». Преодоление — в том, чтобы стать живым и целостным.

Человек растет и развивается благодаря стрессам, дискомфорту и раздражителям, то есть стимулам. Как и мышца, как и дисциплина, как привычка. И да, я не верю в теорию развития через некий «положительный» стресс, природа человека не предрасположена к развитию через комфорт, а скорее ровно наоборот.

А закрываясь, вы лишаете себя стимула и возможности расти, узнавать эту жизнь и себя. Взрослеть, становиться опытнее и зрелее.

Чем быстрее вы поймете, какие в вас слабые места, где нужно расти, быстрее набьете мозоли, наберетесь опыта, знаний, тем быстрее станете взрослее, лучше, наберетесь качеств, избавитесь от иллюзий, победите стыд, поймете свои ошибки, найдете свое дело и т. д., что в итоге ведет вас к стабильному ментальному состоянию и так называемому счастью.

Защищаясь от ментального дискомфорта, вы лишаете себя стимула вырасти в том аспекте своей жизни, от которого защищаетесь, то есть, обижаясь на партнера — не растете в отношениях, злясь на клиентов — не растете в профессиональном плане, ждете чуда — тратите свою жизнь впустую, боитесь публичных выступлений — не избавляетесь от комплексов и зажатостей и т. д.

Ищите стимулы, триггерите себя, выясняйте, какая именно «боль» в вас возникает, и используйте ее как стимул для скорейшего роста, чтобы получить максимальную выгоду для себя сейчас и не допускать подобной «боли» в будущем, но не из-за того, что вы научились защищаться, а из-за того, что вы выросли из нее и она уже для вас как укус комара.

Но да, для этого надо чуть-чуть разобраться, где именно и как расти, какие правильные действия делать, потому что можно сделать неправильный вывод и использовать стимул себе во вред, усугубляя свой дискомфорт, истощаясь без последующего роста.

Нужно просто немного разобраться в этих стимулах — их 14, называются чувства.

Развивайте свой эмоциональный интеллект, за ним будущее.

5. Что такое чувства и эмоции

Люди врут, чувства — никогда.

Приступаем к основному. Чувство.