Бесплатный фрагмент - Чудеса в центре тишины

Адов Юг

Я, не спеша, брел в направлении ратуши по прямой, как стрела, улочке Мивейланда. Дождь прекратился, и зонт, свернутый в трость, отсчитывал мои шаги. Улица пересекала канал уютным мостиком, и я остановился, застигнутый врасплох неожиданной панорамой любующихся собой домов в отражении воды. Они стояли так близко друг к другу и воде, что казалось, что будто им пришлось хорошо потолкаться боками, пока они выстроились вот так в ряд, не оставив ни малейшего зазора между собой. Раздался громкий «плюх», и картинка пошла рябью, а я невольно оглянулся на мальчишку, бросившего камень и вздрогнул. От кондитерской отъезжала девушка на красном велосипеде. Вся ее фигура, манера держать голову и яркая, рыжая грива вдруг напомнили мне о её сверстнице, которой здесь не должно быть. Правильней сказать, ее не должно было быть ни здесь, в маленьком европейском городке — ее не должно быть нигде вообще. Я потёр переносицу, пытаясь вспомнить подробности, но, увы, прошло уже столько лет и у меня почти ничего не получилось. Всё, что вспомнилось — это несколько фраз, идущих рефреном и меняющих интонации: «У Юргена такое горе. Ада больна. Ей осталось несколько дней… часов… горе…»

Я постоял еще пару минут, а потом стряхнул печальные мысли, как стряхивают пылинки, приставшие к рукаву, и мой зонт радостно стал отстукивать время отпуска в милом моему сердцу Мивейланде, знакомство с которым еще в студенчестве я свёл как раз из-за Юргена. Он родом отсюда. Юг, я и Ганс часто проводили время в доме его деда — старого университетского профессора.

«Странно, так странно, всё это странно», — отстукивала трость по мостовой. А чайки уже зависали надо мной с любопытством стрекоз, кричали и требовали уплаты дани.

— Терпенье, господа и дамы, дойдем до кафе, и я для вас закажу пару булочек.

Ничего не меняется в этом городке. Он, словно муха в янтаре, застыл во времени, пронизанный каналами со снующими по ним маленькими лодчонками, парящими чайками и стоящими в обнимку домами вокруг маленьких площадей. С его часами на ратуше и с самым вкусным горячим шоколадом.

Мой любимый столик на летней веранде кафе пустовал. Я пристроил зонт в подставку и улыбнулся спешащему мне навстречу Францу.

— Как я рад тебя снова видеть, Нимблус. Отпуск? Или уик-энд?

— Отпуск, дружище, отпуск. Буду гулять, любоваться цветущими лужайками, кормить чаек и пить кофе в твоей кофейне. Мозгу нужно отдохнуть от решения нерешаемого. Кстати, только что видел девушку на велосипеде. Она напомнила мне Аду.

— Ну, так она поди и была. Они с Югом снова недавно вернулись.

Я оторопел. Обрадовался, что в этот момент я, пододвигая стул, отвернулся на миг, и Франц не мог заметить моего вытянувшегося от потрясения лица. И спросил, как можно небрежнее.

— Давно вернулись?

— Пару, тройку дней, кажется. Но я не уверен, они много путешествуют. Часто приезжают, уезжают. Да ты и сам, наверное, знаешь… Ну, тебе как обычно? Или?

Франц похлопал меня по плечу и ушел. Я смог, наконец, снять с лица вынужденную улыбку. «Дьяволы Босха! Что происходит? Юг, о котором ни слуху, ни духу уже почти двадцать лет. Ада, которая должна была умереть двадцать лет назад, отъезжающая от кондитерской. Да! Виноват. Не помню умерла или нет. У меня тогда у самого была жизненная трагедия… Смешно. Теперь смешно. „Мо-ни-ка-мне-из-ме-ни-ла. Мир-стал- не-мил…“ Ха-ха. А друг пропал, его жена умерла — это все мимо меня и в сознании пусто. Кажется, мы пили с Гансом за помин ее души. И упились, горюя не о ней, а об проваленном с исчезновением Юга эксперименте. Он всегда был у нас генератором идей. А мы? Мы детализировали его гениальные озарения. Хорошо, что, исчезая, он оставил нам все свои наработки. Мы их уже второй десяток лет используем в работе. Прорыва, конечно, нет, но ушли мы далеко…»

Я улыбнулся, когда внучка старого приятеля сноровисто украсила мой столик корзинкой с горячей выпечкой, исходящим паром кофе и крошечным сливочником. Привычно разломил на куски пару булок и, отойдя к парапету, стал бросать нетерпеливым чайкам. Они ловили, как обычно на лету, но сегодня это нисколько не умиляло. Игры с птицами сейчас раздражали, как и их крики. Эти «кьяк-кьяк», повторяющиеся раз за разом, звучали нынче, как «дурак-дурак». И кажется они правы. Радовало только, что не я один такой. Уверен, что Ганс тоже ничего не знает. На этой мысли я остановился и с блуждающей улыбкой, вернувшись к столу, не торопясь, выпил кофе. Отдал должное содержимому утренней корзинки мефрау Марты и не спеша, все так же постукивая зонтом по брусчатке, пошел в сторону канала Святых. Там, на левом берегу, зажатый с обеих сторон, стоял дом Юга, оставленный ему дедом. И что мне мешает прогуляться по правому берегу и понаблюдать за домом?

И я гулял. Уже целую неделю. Наблюдал. Да. Как колышутся гардины. Как входит и выходит мефрау Нелл. Однажды по ступенькам крыльца спустилась Ада, катя рядом велосипед. Показалось, что она чем-то огорчена. Я припустил следом и резко затормозил. А вдруг она меня не узнает, то-то будет конфуз? Я ждал. Чего? Не знаю. Юга, пожалуй. И однажды увидел. В проеме распахнутого настежь окна. Он стоял, скрестив руки на груди и смотрел на воду канала. Со спины подошла Ада и тронула его плечо. Он перехватил её руку и прижал губы к внутренней стороне ладони. Отпустил. Оторвал взгляд от канала и как мне показалось, посмотрел мне в лицо. Прямо в лицо. Словно выстрелил в лоб. Я даже вздрогнул. А он поприветствовал кивком, улыбнулся и изобразил поклон и приглашение. Я склонил голову, принимая его, и отошел от парапета.

Я шел к ближайшему мосту через канал, то ускоряясь почти до бега, то резко тормозя и цепляясь за призрак привычного образа, в попытке вернуть себе размеренность шага. Я не знал, как сейчас себя вести. Мы не виделись почти двадцать лет. Что вот так зайти и сказать: «Привет Юг. Привет Ада. Рад, что вы живы. Так рад, что не бросился к вам со всех ног, а следил за вами пару дней. Ну, неделю?..»

Боже, Ада! Надо же купить цветы! Что она там любила? И какая женщинам разница розы или ромашки?

Конечно, я купил у цветочницы на мосту розы. Поднялся по ступеням и качнул кольцо колокольчика. (Анахронизм? Весь этот город сплошной анахронизм! Но Мивейланд очарователен, как румянец на щеках девственницы.)

Мефрау Нелл открыла дверь и расцвела в неподдельной радости:

— Нимблус, ай-яй-яй, где тебя носило столько лет. Повзрослел. По… солиднел. Большой стал. Заходи, тебя ждут в гостиной, — она прижала на минутку меня к своей необъятной груди и подтолкнула в сторону двери, отобрав на ходу мой плащ, шляпу и зонт, — Иди, иди, мой мальчик, они тоже соскучились.

Я сделал пару шагов и замер, положив руку на ручку двери. И только голос Юга вынудил меня вновь отмереть:

— И что ты там встал соляным столбом? Нимблус, входи уже!

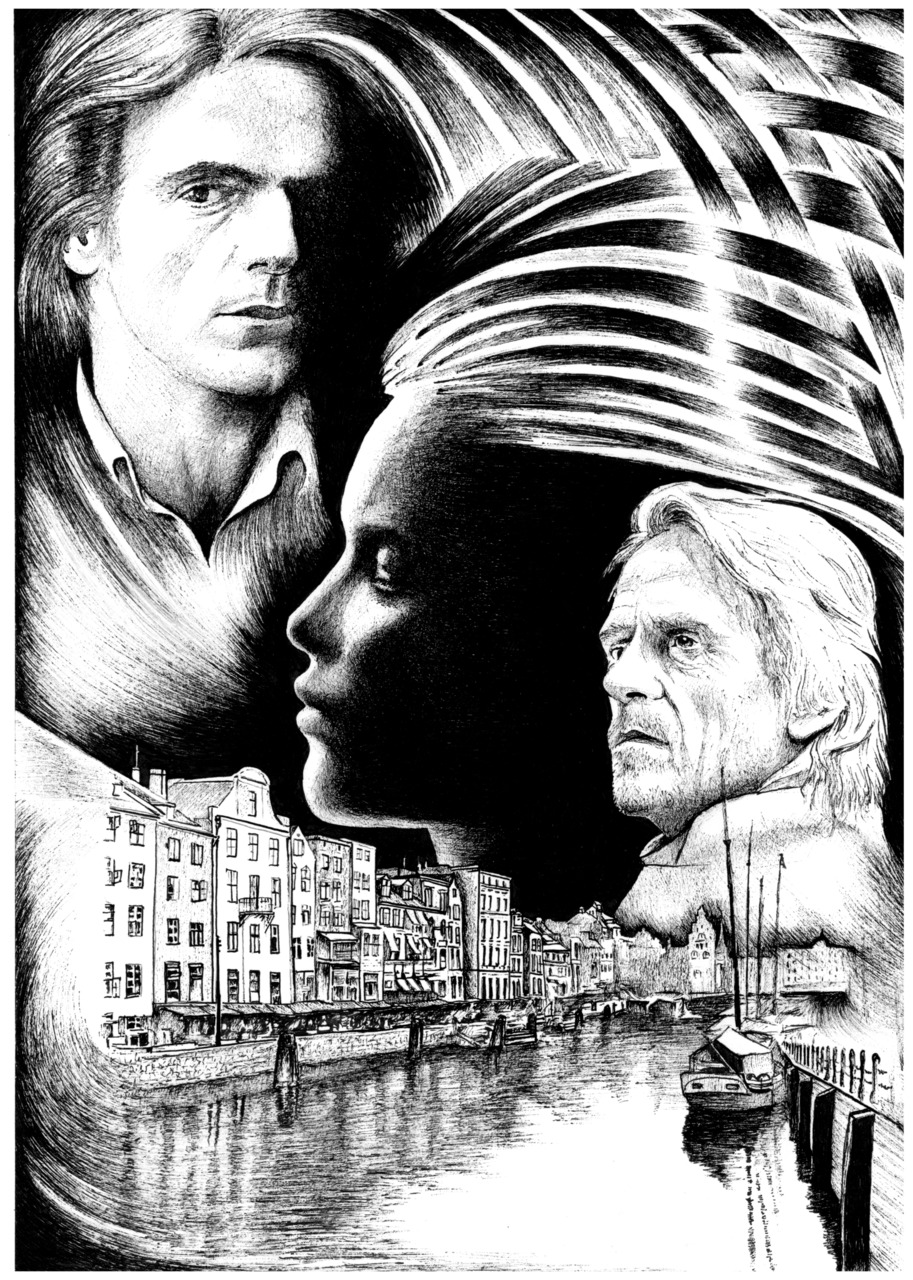

Я распахнул дверь. Постаревший, но все еще поджарый Юг стоял, протягивая мне руку в приветствии. Всё такой же: высок, плечист, элегантен. Непокорные пряди рассыпаны по плечам, как и прежде, только больше не черные. Пепел времени заглушил ярость цвета и добавил ему серебра. Мы всмотрелись в глаза друг другу, обменялись рукопожатием и обнялись.

— Давно не виделись, прости, — практически одновременно сказали мы, разжимая объятья. Юг отступил на пару шагов, пропуская вперед Аду. Она замерла на миг, пристально глядя мне в лицо, а потом улыбнулась, разрушая своей улыбкой все выстроенные за эту неделю теории.

Так улыбаться могла только одна женщина. Ее улыбка безмолвно приносила извинения за невозможность полюбить вас, а в то же время ее слегка прищуренные глаза, трепещущие ресницами и сияющие внутренним светом, одаривали вас нежностью. Всегда. Это была Ада. Я забыл о приличиях, схватил её протянутую руку и вместо того, чтобы её пожать, неожиданно поцеловал. Губы коснулись бархата кожи, ощутив ее тепло, вена под ней пульсировала, отсчитывая удары сердца. Ада. Сомнений больше нет. Она.

— Ну-ну, дружище, не увлекайся, — улыбаясь, предостерег меня Юрген, обнимая женщину за плечи, — присаживайся. Рассказывай. Столько лет не виделись, я думаю, что мы найдем, о чем поговорить. Хотя?.. Не отобедать ли нам для начала?

Я машинально кивнул, не отрывая взгляда от молодой женщины. Она смутилась от слов обнимавшего её мужчины и прижалась к нему сильнее. Будто искала защиты… Нет! Прежняя Ада не сделала бы этого никогда. Она бы рассмеялась и провоцируя Юга, сейчас бы уже чмокнула меня в нос и рассмеялась. Девушка качнулась в мою сторону, разрывая объятья мужа, и вот уже моё лицо в её ладонях. Звонкое «чмок!» разрушает неловкость молчания, а смех уничтожает её совершенно.

— Ну уж нет, Юг, обед еще не готов. Мы пока выпьем кофе.

Она вышла, а я продолжал стоять, глядя ей вслед. Боковое зрение вдруг поймало отражение в зеркале — приятель рассматривал меня так же изучающе, как мгновение до этого делал я.

— Отвык от ее выходок? — улыбнулся он. — С годами она стала еще более эксцентрична. Привыкай.

Он пожал плечами и пошагал вглубь комнаты. Сел в кресло и махнул мне рукой.

— Присоединяйся. Как там Ганс? Не забросили еще тему?..

Вскоре вернулась Ада, и так и неразвившуюся научную дискуссию пришлось свернуть. Мы, не торопясь, пили кофе, а тем временем женщина энергично брала в плен и нас, и комнату, и тишину. Её голос звенел радостью встречи и возможностью поделиться скопившимися впечатлениями. На меня обрушился поток рассказов об их путешествиях, городах и встреченных там людях. Их традициях. Обрядах. Одеждах. Я был оглушен и сражен. Впрочем, и лики предков Юргена, глядящие с портретов, дагерротипов и фотографий, украшающие стены гостиной, тоже были повержены. Меня несло в новостном потоке, но я продолжал барахтаться, пытаясь не утонуть, машинально фиксируя реакции на мои вопросы. Да. Мне иногда удавалось их вставить… Юг молчаливо посмеивался, впрочем, как и всегда. А Ада сияла и переливалась в объятьях своей оправы –мужа.

Время обеда подошло, и мудрая Нелл прикатила сервировочный столик сразу к нам. Мы наполнили тарелки и продолжили беседу, держа их на весу. Я был счастлив. Время, как акробат в цирке, сделало кульбит и вернуло нас на двадцать лет назад.

— Ада, ты все время говоришь и почти ничего не ешь.

— Не хочу, Нимбл. Я так часто болею и все время боюсь.

— Чего? — вырвалось у меня.

— Часовых стрелок. Боюсь, что они остановятся, а я не успею.

— Чего? — не удержался я снова.

— Не успею тебе рассказать… какое вкусное мороженное мы ели во Флоренции, — она рассмеялась и рука Юга, гладящая ее ладошку, остановилась.

— Ты устала, милая? — спросил он и, дождавшись кивка, предложил ей опереться на свою руку. — Нимблус, прости, ей давно пора отдыхать.

Я приподнялся, а Юг голосом и движением руки, приказал мне снова сесть.

— Нет, нет. Мы тебя никуда не отпустим. Подожди меня здесь. Я быстро.

Я крутил в руках фарфоровые фигурки на каминной полке и ждал возвращения Юга. Мысленно выстраивал разговор и даже видел картину целиком: как я стою, расправив плечи и небрежно опираюсь на эту полку локтем; как щурюсь, глядя в переносицу всё еще друга и бросаю ему в лицо свое знание и понимание свершившегося.

— Ну, как? Дошло до тебя? Ты, Нимблус, у нас всегда был… основательным и не торопливым. Но похоже ты понял?

Я вздрогнул и оглянулся. Демоны Босха, вся мизансцена по ветру пеплом! И когда он вернулся?

— Я понял.

— И что ты понял? Будешь глинтвейн? Вечерами пока всё еще промозгло. Как поживаешь? — Юг, как обычно, без всякого перехода, вывалил сразу несколько вопросов, превратив их в хаос. Я просто кивнул, не желая тоже все смешивать в кучу. Да и не ждал он, по обыкновению, моих ответов — вон уже протянул руку и снимает щипцами с крюка закопченный чайник.

— Ты садись, садись, а то вдруг ошпарю нечаянно, — а я вздрогнул и отшатнулся словно это уже случилось, — На. И, давай, уже спусти пар.

Я взял протянутую кружку, погладил ее глиняный бок и приосанился. Юг вдруг засмеялся.

— Прости, Нимблус, просто так оказывается здорово вдруг осознать, что хоть что-то остается неизменным. Итак…

Я вздохнул и уткнувшись носом в кружку выпалил:

— Это не Ада. Верней не со всем она, да? Как тебе удалось? Мы до сих пор топчемся на месте, но дальше тупых резиновых кукол не ушли. А здесь… Она реагирует на раздражители! Она адекватно реагирует на раздражители. На все: на тактильные, на эмоциональные… на свет, на звук, — я вскочил и чуть не облился все еще горячим глинтвейном. Замер на миг и поставил кружку на камин, — Юг, уверен, что она и на огонь, и воду реагирует. А рефлексы!!! У!!! Какие у нее рефлексы! И условные, и безусловные… — я схватил себя за волосы, взъерошил их, и заметался по комнате, не находя слов…

Глаза друга не следили за моими метаниями. Он сидел, смотрел в огонь и отхлебывал время от времени их своей чашки. Его лицо порой освещалось довольством человека, добившегося признания, а потом снова проступала усталость, тревога и что-то еще… я не смог прочитать этой эмоции на его лице и заткнулся. Тишина замерла в растерянности, а потом плавно растеклась по комнате, и я присел в кресло, прихватив по дороге свою кружку.

— Что ты умолк? Оказывается, это приятно — услышать столь бурную оценку своей работы от старого друга. Может еще позадаешь вопросы?

— Вот еще! Можно подумать ты дашь ответы, — буркнул я и отхлебнул.

— Отчего же, — усмехнулся Юг. Встал и прошел к бюро его деда, открыл и вынул несколько папок. Открыл верхнюю и одну за другой отколол несколько фотографий, — Прости, это личное. А вот это бери. Надеюсь, ты найдешь все ответы на свои вопросы.

Он протянул мне папки и я, не веря, опасаясь того, что все это исчезнет с моих колен, начал торопливо листать. День за днем, год за годом были подшиты в эти папки педантичной рукой друга. Отчеты, исследования, результаты… Фармакология, ЭЭГ, регистрация потенциалов. Каторжный труд, в одиночку…

— Боже! Когда ты спал? Ел? И кстати, на что ты жил и проводил исследования? Я же помню дед оставил тебе только дом и ни гроша в карман не положил.

— Ты не поверишь, — хохотнул Юг, — сначала я проел все, что мы скопили с Адой при ее жизни. Потом пришлось продать кое-что из дедовой коллекции, — он скривился, как от боли, — а потом позже — Ада писала любовные романы, а я продавал. Но до этого я учил эту… копию правильно держать вилку, ложку, носить солнцезащитные очки, ходить, причесываться, разбираться в искусстве, музыке, литературе, религии, а она эту кашу переваривала и писала. Да и писала по началу… у, лучше не вспоминать. Хотя? Это было незабываемо. Сейчас…

Я хотела б сказать тебе, милый,

Все, что помнишь и мной не забыто.

Все, что было в душе не убито.

Много лет только это спасало.

— Да, этот период был неповторим. Думал сойду с ума. И вдруг, она знакомится в парке со стареющей дамой, — он вновь хохотнул и усмехнулся, — Да, повезло со старушкой. Та читала взахлёб бульварную муть и подарила новой подруге книжку. Ада прочла и утром села писать сама. Оказалось, что ей есть, что сказать об этом, — он кивнул в сторону книжных полок, — И удивительно, но в каждом слове была Ада. Словно ее подсознание просыпалось в этот момент.

Он замолчал, снова глядя в пламя, и покачивая в пальцах опустевшую кружку.

— Ну, что ж пора. Тетушка Нелл постелила тебе в прежней комнате. Она помнит твои привычки. Утром Ада уедет с тобой. Прости, друг, что накрылся твой отпуск, — я замер, безмолвно глядя в лицо друга, а он, скептически поджав губу, хмыкнул и продолжил, — Не предполагал я, что ты нас так быстро «поймаешь» …Хотелось всё же дать тебе отдохнуть, — он хохотнул и посмотрел на меня, — пару дней, а ты оказался шустрым, и Аду засёк в первое же утро.

— Ты не жалеешь? Говоришь так, словно рад от нее избавиться.

— Рад, — кивнул Юрген. Вдохнул глубоко и встал, не выпуская кружку из рук, — Гансу скажи, пусть с кожей поработает. Та, до которой додумался я, не стабильна. Раз в полгода приходится «ложиться на обследование» и полностью менять. Расслаивается, — он еще раз отхлебнул из кружки и продолжил, — Да расслабься ты. Я не жалею. Я счастлив и полон надежд. Вы с Гансом вытяните из моих наработок всё, что нужно для науки. Вы — мои друзья. Я в вас верю. А я?.. Это всего лишь модель, и я устал от неё. И у меня другие цели и задачи в этом деле. Я, пожалуй, снова «уеду на неопределенное время».

Он прошелся к окну, отдернул штору и застыл, глядя сквозь стекло. Почему-то у меня возникла мысль, что он вряд ли видит, то что там, за ним.

— А вернешься? — решился я прервать его молчание.

— Вернусь, — покивал он, не поворачивая головы в мою сторону, — Разлюблю Аду и вернусь. Или, — он помолчал еще и продолжил, — вернусь с ней. А вы уж там постарайтесь не сломать эту… подделку.

Утро встретило меня ощущением радости от предстоящей работы. Я не спал всю ночь, читая и перечитывая дневники исследований, но был бодр, как никогда. Хотелось быстрей назад. К работе. В лабораторию.

Я привел себя в порядок, решая сразу несколько задач: позвонил и попросил портье отеля собрать мои вещи и доставить их сюда, вместе с машиной; позвонил Гансу и предупредил, что нужна комната для Ады. Начал мысленно писать расписание исследований, но оборвал себя на пятнадцатом пункте — нужно было забрать Аду (а то вдруг Юг передумал?) и попрощаться с ним, собственно.

Я спускался по лестнице, когда увидел мефрау Нелл и окликнул её.

— Тетушка Нелл, мы с Адой уезжаем. Ей, наверное, нужно помочь собраться. И где мне найти Юга? Я хотел попрощаться.

— Мальчик мой, все давно собрано и стоит в холле. Ада скоро выйдет. А Юг? Я его видела незадолго до полуночи, спешащего в кабинет деда. Но туда нельзя, — она покачала головой и, видимо для надежности, еще и пальцем, — никому и никогда. Он работает — и выйдет, когда закончит. Не раньше. Хоть разверзнись бездна Босха!

Я озабоченно потер переносицу.

— А он ничего не сказал?

— Как же, бормотал: «Я должен опередить себя. Должен».

Я удивленно вкинул брови, пытаясь осмыслить услышанное, и в это время мимо нас пробежала Ада, на ходу застегивая спортивную куртку.

— Ты куда? — одновременно спросили мы с тетушкой Нелл.

— На утренний променад. И к Францу за горячей выпечкой для Юга.

— Ада, — шагнул я к ней, пытаясь удержать, — ты забыла? Мы уезжаем.

— Нет. Два раза нет. Юг вернется, — она оглянулась на стоящие у стены часы, — через тридцать четыре минуты. И мне нужно спешить.

Она открыла дверь, вышла на крыльцо и подхватила свой велосипед. Шустро сбежала по ступенькам, оставив нас на пороге в полной прострации.

Первой в себя пришла мефрау. Она пожала плечами и, глядя вслед Аде, спокойно произнесла:

— Что ж. Пойду сервировать стол к завтраку, — и величественно удалилась.

Я продолжал стоять на пороге распахнутой настежь двери и глядя на стремительно удаляющуюся гриву ярко-рыжих волос. Во мне зрела уверенность, что я увезу отсюда только дневники Юргена, и сделать это нужно как можно быстрей. И я поспешил наверх в свою комнату. Подхватил стопку дневников и устремился вниз, на выход. Перекинул через руку плащ, надел шляпу и вышел из дома. И вовремя: служащий отеля пригнал мой автомобиль и сейчас закрывал дверь. Я припустил к машине.

— Не стоит. Спасибо, — я протянул руку, принимая ключ, — счет оплачен. Ваши чаевые в нем учтены.

Только сложив папки на пассажирское сиденье и закрыв дверь, я ощутил некое подобие успокоения. Оглянулся на дом, скользнув взглядом по окнам и выжал сцепление: «Вперед. Без сомнений и душевных терзаний. Сейчас главное дневники. А кукол у нас и так полно». И нажал газ, резко трогаясь с места и прощаясь в Мивейландом. Чья-то невидимая рука гнала меня прочь, предрекая нашу долгую разлуку с городом чаек.

Юрген. Около девяти часов назад.

Я глядел вслед уходящему другу и злился на себя изо всех сил. Я… я хотел догнать его. Принести пару бутылок женевера. Перестать изображать сноба. Сесть, как в юности, на ковер у камина и говорить всю ночь. Рассказать всё. День за днем. Деля свою боль на двоих, нет, пожалуй, на троих, потому что Нимблус не удержится и по приезде перескажет всё Гансу и даже сквозь время и расстояние я почувствую его молчаливую поддержку. Но нельзя. Нельзя было и тогда, когда мы с Адой исчезли из их жизни, не прощаясь. И сейчас. Не стоит расслабляться. Время откровений еще не пришло.

Я встал, оставляя давно пустую кружку на подлокотнике кресла, и направился в дедов кабинет. Мысль, что шутки со временем плохи он вбил в мою голову насмерть. Незадолго до полуночи я закрыл за собой дверь кабинета на ключ и откатил книжную полку, открывая вход в лабораторию. Следуя инструкциям деда разделся, снимая с себя одежду и аккуратно убирая ее в нишу «2051». Достал комплект «2027», надел и с удивлением вынул из кармана, сложенный в журавлика фантик. Покрутил в пальцах и убрал на место. Пусть лежит, где лежал. Часы начали отбивать полночь, а я — набор цифр кода на сейфе, сверяясь с указанной дедом последовательностью: год, месяц, день, час, минута и два нуля… Раздался последний удар часов и сейф с тихим скрежетом распахнулся. В нем лежал конверт, в котором была изложена очередная инструкция деда. Я сунул его в задний карман брюк, намереваясь распечатать и прочесть позже. Выходя из кабинета, закрыл за собой дверь и покинул дом десятого июня две тысячи двадцать седьмого года в восемь часов утра. Время уже загибало пальцы, начав отсчет. Я должен был успеть перехватить Аду до того момента, как она сядет за столик в кофейне Франца, а я, молодой я, стоящий у парапета и глядящий на воду, усыпанную лепестками глицинии, вот-вот развернусь, собираясь возвратиться домой. И вдруг замру, глядя на девичью руку, поправляющую россыпь рыжих волос и заправляющую прядь за ухо…

Я помнил всё в мелочах, но не помнил откуда она пришла, а так хотелось бы перехватить её еще на подходе. Ну нет, так нет. Значит надо успеть в момент «До». До того, как она сядет за столик. А самому успеть занять соседний. И встать, загораживая ее от самого себя, пока я буду уходить из кафе. Почти нереально. Но я был уверен, что успею. Успею! Не дам себе влюбиться в копию. Найду оригинал и… Дальше не придумывалось. Сколько ни фантазировал — не получалось создать ясную картинку. Будь, что будет!

Я уже бежал по мосту через канал, не отрывая взгляда от маячивших невдалеке столиков кофейни, когда меня вдруг схватили за рукав и дернули на себя.

— Стоять! — рявкнули в ухо и прижали к себе, заслоняя обзор, — Дурак. — Захват прекратился, и я ощутил смачный хлопок ниже поясницы. А потом конверт с инструкциями покинул карман и полетел в воду.

— Эй, полегче, — дернулся я, пытаясь высвободиться, — что вы себе позволяете?..

— Да, мало я тебя порол в детстве. Ну, здравствуй, Юг. Поседел, — он провел рукой по моим волосам, и я вдруг понял, как сильно я соскучился по этому голосу.

— Дед, — я шагнул в распахнутые мне навстречу объятья…

Мы замерли на миг и вот уже руки деда прижимают мою макушку к плечу. Он отстраняется от меня и прерывисто вздыхает, не стесняясь, смахивает слезу с глаз.

— Приступ сентиментальности, — ворчит он и подталкивает в противоположную от кофейни Франца сторону.

— Пойдем, пойдем. У нас мало времени. Как я понимаю, дневники ты Нимблусу отдал? И Аду тоже?

— Отдал. И её. Скрепя зубами.

— Ну, она-то, полагаю, никуда не уехала, — хмыкнул дед.

— Уедет. Дед, она механизм. Я ей сказал, и она уедет, — буркнул я. Дед в ответ цыкнул языком и остановился.

— Ну-ка объясни мне какого… ты здесь забыл? Вот здесь и сейчас? Зачем ты здесь? — он стоял, широко расставив ноги и уперев руки в бока, как частенько делал в университете, отчитывая своих студентов. Я и почувствовал себя сейчас, не внуком, а одним из них. Я замялся и повторил все свои планы вслух. Дед стоял и неотрывно смотрел на меня. И под этим взглядом я понимал, что за чушь я несу. И все, во что я верил эти неполные двадцать лет, — пыль, зола, растертая между пальцев. Я умолк, отвернулся и опёрся о парапет. Мне было стыдно смотреть ему в глаза.

— Да, — подтвердил мою догадку дед, — ты свалял дурака. У Ады нет никакого прототипа. Нет и не было. Ты — ее создатель, — он хрустнул пальцами, как делал всегда, когда ему приходилось принимать трудное решение и продолжил, — Да, ты. Ты ее создавал в линейном потоке времени двадцать лет. Ты — воссоздал ее в интервальной петле, снова пройдя весь путь созидания. А я, — он постучал кулаком себе по голове, — старый дурак, заигравшийся с темпоральной логикой, виноват в том, что появилось это странное временное кольцо. Кольцо, где все важное вдруг становится ненужным, уходит на второй план, но потом вновь возвращается… Любовь. Это странное чувство. Мне думается, что даже бог не понял, что создал. Ему бы остановиться на желании продолжать род, а его видимо в этот момент отвлекли чем-то. И вот эта непознанная переменная сместила векторы. Что это было? Кто знает… Прости, но это я похулиганил однажды и привел Аду посмотреть на тебя молодого. Ей, видите ли было любопытно, а я старый романтичный дурак… Она же, как маленький сгусток счастья. Разве можно ей было отказать? Но кто же знал, что вы полюбите друг друга? В этом времени. И в том, где она почти погибла и снова возродилась, продолжая тебя любить. Ведь так? — я кивнул, подтверждая его последние слова, -Торопись. У нас у всех теперь есть возможность вернуться к линейному течению времени. Ты сейчас вернешься домой, тебя Ада ждет к завтраку, а в полночь уйдешь с ней в 12.06.2061год. Там Ганс и Нимблус уже закончили работу над кожей для Ады и готовятся к первой операции по искусственной регенерации кожи. Первой успешной операции. А сейчас возвращайся, не заставляй ее ждать.

— Дед, — уже делая шаг от него сказал я, — дед… Операция во сколько?

— Да беги уже! В полдень. Увидимся еще! — махнул он на меня, прогоняя…

Нимблус. Спустя десять лет.

Дверь грохнула, распахиваясь, и в лабораторию влетела каталка, которую толкал Юг. На ней, рассыпав медь волос по белоснежной простыне, лежала, укрытая до подбородка Ада.

— Парни, привет. Я знаю, что лаборатория уже готова. Ганс, я просил Нимблуса при прошлой встрече разобраться с материалом для кожи Ады. И я знаю, что у тебя все готово для эксперимента. Начинаем. Я буду оперировать сам. И пусть разверзнется ад, если мы не сделаем это…

Соло для судьбы в сопровождении вечности

Светофор мигнул желтым и поднял красную карточку. Вика откинула голову на подголовник, собираясь вздремнуть по дороге, но вдруг выровнялась в кресле и нажала кнопку стеклоподъемника, опуская стекло. Высунула голову, не спеша повернула её, разглядывая граффити на заборе под разными ракурсами, и повернулась ко мне.

— Смотри! А они все совершенствуются, — удивленно проговорила и дотронулась до, лежащей на рычаге переключения скорости, моей ладони, привлекая внимание к рисунку на стене. — Жаль, что предыдущую картинку закрасили. Стены им, что ли мало? Предыдущая мне так нравилась! Мужчина делал шаг вперёд… Знаешь, как он улыбался! Так, словно встретил очень важного для него человека. И дождался. И его нарисовали за миг до последнего шага. Это было гениально. Настолько, что я себе даже историю его любви придумала.

— Ты же прошлый раз говорила, что ему кто-то стёр улыбку, — мельком оглядываясь на ошеломивший мою подругу «шедевр» и переключился с нейтралки на первую, плавно отпуская сцепление.

— Было такое. Да, правда, было. Позавчера дождь шел. Наверное, из-за дождя. А вот вчера мне показалось, что она стала еще шире. И увереннее что ли. Я еще подумала, что ему осталось сделать последний шаг. Он стал… ближе. А теперь? Посмотри, — она снова тронула меня, теперь положив руку на колено и слегка его сжимая.

— Другой раз. Зеленый.

— Вот же… Ну, пожалуйста, посмотри.

— Хорошо. Сделаю кружок, а ты расскажи…

— Что? Что расскажи…

— Ты сказала: «Я придумала историю». Расскажи.

— Потом, — буркнула недовольно девушка и демонстративно начала рыться в сумке. Я свернул на круговое и Вика расплылась в улыбке, отбросила сумку на заднее сидение и вдохнув побольше воздуха, кивнула. — Хорошо. Сейчас еще раз посмотрю на нее и расскажу…

*

…А Бэта Невер вернулась домой в состоянии ожидания чуда. В командировке неожиданно для себя она влюбилась. Она была очарована. Совпало всё: голос, гуляющий эхом по её душе; блеск прищуренных глаз, купающих её в ласке и желании; руки, которые так уверенно и легко вдруг стали опорой и защитой. Ощущение взаимности, шальная радость, желание бежать по траве босиком — всё это было настолько чуждым, не пережитым ею, не прижившемся в её сердце за сорок лет, и вдруг ставшее настолько необходимым, что это пугало. Она так и не сделала последний шаг к нему и не позволила этому мужчине переступить порог её номера. Но уже в аэропорту на вопрос: «Когда я увижу тебя снова?», — она вдруг улыбнулась и ответила: «Когда ты захочешь меня увидеть и прилетишь». Улыбка тронула его губы, и он кивнул. Прикоснулся губами, целуя, к её ладони и ещё раз кивнул: «Сегодня. Я прилечу сегодня.» И теперь Бэта стояла у окна и смотрела с высоты десятого этажа на забор, ещё девственно железобетонный в момент отъезда. Теперь с него на неё смотрели глаза мужчины, идущего вперед. Словно на встречу… к ней. Он улыбался, как улыбаются только любимым людям. Это раздражало. Это бесило. Она стояла и смотрела ему в глаза. Ошеломленно. Ошарашенно застыв с недонесенной до рта чашкой чая. Лицо мужчины непостижимым образом, похожее, как две капли воды, на того мужчину, чей звонок Бэта ждала с минуты на минуту. Этот звонок и вывел её из оцепенения, она опустила чашку на подоконник, взяла телефон в руку и нажала на зелёный символ видеосвязи. Соединение прошло, и экран отразил лицо мужчины, идущего к ней. Он улыбался так знакомо, что Бэта вытянула руку с мобильным, сверяя картинку и оригинал. И только сейчас, глядя на эти два лица: нарисованное и, улыбающееся с экрана мобильного, воспоминания настигли её, не давая опомниться, пробуждая, срывая, слой за слоем, присохший, причиняющий невыносимую боль очередной виток времени, обнажая память со слежавшимися полуистлевшими воспоминаниями.

— Бэта? С тобой всё в порядке? — голос, ещё пять минут назад такой желанный, вывел из ступора. Осознание того, что она всё ещё стоит у окна, и таращится молча во включенный монитор, привело в чувства.

— Да. Не прилетай. Я больше не жду тебя…

*

Вика замолчала, сосредоточенно теребя мочку уха и глядя в окно.

— Ты шутишь? Это история? Милая, в лучшем случае это начало истории. — Протянул я разочарованно, съезжая с окружной, — Ну, давай же. Дорога длинная и я требую историю целиком. Пожалуйста, — я скосил глаза на непривычно сосредоточенное лицо моей подруги. Она молчала, погруженная в свои мысли, смотрящая прямо перед собой, сложившая руки на колени, как школьница. Сомнение, что она меня вообще слышала, поскреблось невзначай и я неожиданно для себя нашёл диктофон на телефоне и нажал на запись. Зачем? Не знаю. Минутный порыв. Мотор мирно урчал, и машина отмеряла километр за километром. Вика молчала. Захотелось потеребить девчонку, но что-то остановило. Я выщелкнул сигарету из пачки, опустил стекло и закурил. Вика вздохнула и заговорила:

— Ну, скажем так. Париж. 1678 год от рождества Христова…

Я усмехнулся и подавил желание спросить: «Почему именно Париж и этот год?».

*

Бэт Жаме кружилась в кухне своей маленькой мансарды от счастья. Она готовила ужин… для двоих. Её сердце то и дело срывалось в полёт, и тогда она замирала, прислушиваясь к себе. Веря и не веря. Предчувствуя. Предвкушая. Закрывая глаза и видя его глаза совсем близко и себя, отражённую в его зрачке. Она одернула себя и заодно расправила несуществующую складку на белоснежной скатерти. Глубоко вдохнула и налила себе чаю. Алекс, провожая её, сказал: «Милая Бэт, я сегодня приду в твою жизнь навсегда».

Солнце плавно, боясь её потревожить, ушло за горизонт, а вечер торопливо включил фонарь, освещая путь к её сердцу. Ночь прокралась и теперь тихо стояла, притаившись в тени фонаря. Она затаилась, нервно теребя ветви деревьев, и разделяя ожидание девушки.

«Навсегда. Какое глупое слово. Разве такое бывает? Чтобы навсегда? А как же смерть?», — она вздрогнула от не кстати пришедшей мысли и отмахнулась от неё, — «Глупое. Да.»

Бэт аккуратно взяла чашку, отошла к окну и выглянула наружу. Кивнула, как старому другу, чугунному фонарю и привычно заскользила взглядом по стене дома напротив, невольно заглядывая в обнаженные июльской ночью окна, и взмахом ресниц завершила ритуал, заглянув в мансардное окно, напротив. В нём вдруг вспыхнул свет и выхватил из темноты незавершенную художником картину. По холсту к ней навстречу шел мужчина. К ней. Бэт совершенно была в этом уверена и сейчас хмурила брови.

Не отрывая взгляда от лица мужчины, девушка опустила, застывшую с недонесенной до рта чашкой чая, руку. Аккуратно поставила её на стол, а потом распахнула окно и встала на подоконник. Нарисованный на стене мужчина, сделал шаг вперед, и покачал головой, и она шагнула ему навстречу.

— Не в этот раз, Бэт. Это точка, — услышала она голос Алекса, входящего в кухню и пытающегося поймать её руку. Пальцы скользнули, пытаясь удержать, но было уже поздно.

— Никогда… Никогда больше, — шептала она, летя вниз и переставая быть собой, а из далекого «навсегда» её догонял переливающийся радостью девичий смех и память столетий…

*

— Бэта! Стой! Я же тебя всё равно догоню, — парнишка остановился и закрутился на месте, ловя звуки и образы. Вот солнечное облако волос мелькнуло за деревьями и бесшумно пропало в чаще. «Ну же! Не молчи! Бэта, подай голос!»

— Никогда, Альф! Ты будешь гоняться за мной всегда и никогда не поймаешь! Я же — белка! Даже я не знаю куда побегу сейчас. — засмеялась девчонка. А парень повернулся в противоположную сторону и уверенно зашагал, улыбаясь и бормоча себе под нос:

— Конечно, ты не знаешь. Только гоняться я за тобой, белка, не буду. Я буду ждать. И ты придешь сама.

Бэта еще поплутала по лесу и побежала к озеру. Альф уже давно её не окликал, и это почему-то одновременно огорчало и радовало. Огорчения почему-то было больше и оказавшись уже на берегу, Бэта топнула ножкой и засмеялась. Прихлопнула свой смех ладошкой, не давая ему расплескаться по лесу. Раскинула руки, открывая миру себя и свою непонятную радость-печаль и закружилась. Где-то в лесу хрустнула ветка и Бэта, подобрав подол, тихо шагнула в воду. Поднырнула под ветку сокоря, прячась. Тихонько отошла, за дерево, пятясь и вдруг упёрлась во что-то теплое. Обернулась. Глаза Альфа смеялись прямо перед ней и в его зрачках отражались её широко распахнутые глаза.

— Попалась.

Альф наклонился и коснулся кончика её носа губами.

— А говорила, что не догоню.

Бэта молчала, завороженно глядя на лицо парня и из радости, наполняющей её, уходила горечь. Рука парня осторожно, боясь вспугнуть коснулась её щеки. Следом другая стёрла каплю солнечного света, замешкавшуюся на губе девчонки, и погладила вторую щеку. И вот осмелевшие пальцы, разделяя волосы на пряди, обняли голову Бэты, притягивая к себе. Альф заглянул в ошеломленные глаза девочки и поцеловал в губы. Руки скользнули ниже, притягивая, закрепляя за собой право сильного, и мокрая туника повисла на ветке дерева. Бэта не возражала, продолжая заворожено смотреть в глаза Альфа, где как в волшебном зеркале многократно её глаза отражались в его, а в них светились восторженные его.

Альф подхватил её на руки и вынес на берег. Любуясь полупрозрачной кожей девочки, уложил на ковёр из клевера, касаясь, знакомясь и узнавая.

— Моя. Больше не сбежишь никуда. Никогда. Ты моя. Навсегда.

— Да, — выдохнула Бэта в целующие её губы.

— Навсегда, — слился воедино их шепот…

— Порченная! — окрик и дикий злой крик и смех отрезвил. Бэта вскочила и заметалась в поисках платья.

— Порченная! Порченная! Порченная! — казалось, кричал весь лес. Бэта попятилась, отступая обратно в воду, закрывая глаза. Отгораживаясь от всех сжатыми веками. Последнее, что она увидела, была спина Альфа, неподвижно стоящего на берегу. Она развернулась и прыгнула, загребая, подминая под себя воду озера. «Подальше отсюда. Навсегда. Навек».

— Бэта! Вернись! Там омут.

Девушка оглянулась и нырнула в глубину.

*

…И теперь уже Бэт Жаме летела, всё ещё отсчитывая свои жизни и имена. В каждой из них она бежала от своего Альфа, имена которого так же неуловимо менялись. Она бежала, не давая больше сделать ему последний шаг, за которым начинает звучать злой крик, смеющихся, улюлюкающих людей. Но это не спасало. Всё повторялось. Раз за разом Бэта влюблялась в него, отдавая навсегда своё сердце. Горела в смеющемся пламени его глаз и каждый раз — единственный путь спасения от этого огня — смерть. И она спасалась, умирая. Зная, что она сделала что-то неправильно и покоя ей снова не будет. И придут другие. И будут их звать разными именами… Она сделала последний вдох перед ударом и благословила последнюю, рождённую с изначальным именем, возможностью вспомнить, прыгнуть сквозь время и поставить точку, или… позволить себе счастье.

*

Бэта Невер выключила телефон. Посмотрела на почерневший монитор, открыла окно и выкинула мобильник.

— Не звони мне больше, Альф. Никогда.

Она вскинула голову и посмотрела на граффити. Мужчина, изображенный на стене, тоже ждал, продолжая улыбаться и чуть-чуть склонив голову. Правда, улыбка потеряла уверенность.

— Ну, уж нет. Не в это раз. Как ты сказал в прошлый раз? Точка? — глядя в глаза, нарисованному Альфе, твердо, рубя фразы, сказала Бэта, аккуратно переставила чашку на стол и задернула шторы. Опустилась в кресло на пару минут, а потом вышла из кухни. Распахнув дверь кладовки, оглядела ее, кивая своим мыслям, собирая сумку, и наконец, вышла из квартиры…

Она шла медленно, задрав голову и глядя ему в глаза. Под её взглядом рисунок стал уменьшаться, принимая обычные человеческие размеры, и когда лицо Альфа оказалось прямо перед ней Бэта с размаху ударила по нему. Ещё и ещё. Она била, сдирая кожу на костяшках пальцев и не чувствуя боли.

— Я тебя подпустила. Я опять прозевала момент, когда моё сердце перестало биться в унисон со мной, а стало ловить ритм твоего, путая мои мысли, сбивая дыхание. Я позволила тебе пустить во мне корни. Сплестись. Перепутаться со мной. Запутать меня. Растворить в себе, забрав всю меня. Зачем? Снова — зачем? Я вновь тебя подпустила! И бежать мне больше некуда. Я повзрослела. Мне понадобились века, чтобы повзрослеть. Чтобы перестать быть маленькой наивной девочкой. Всё изменилось. И этот мир далёк от нашего изначального.

Она опустила руку, перестала стучать кулаками по всё ещё улыбающемуся ей лицу, уголками разбитых губ. Отошла на шаг, на два… Не отступила, не сбежала. Просто отошла к машине.

— Нет. Больше никогда.

Открыла багажник и достала ведро с краской. Валик. Телескопическую ручку. И вернулась.

— Что ты скажешь теперь? Сгинь!

Закусив губу, собрала инструмент и погрузила его в лоно ведра… Методично слева направо и сверху вниз она начала уничтожать его лицо. Сводя на нет: седину на его висках; морщинки, разбежавшиеся лучиками в углах, сощуренных в улыбке глаз; линию носа, по которой она так любила проводить пальцем перед тем, как встать на цыпочки и потянуться к нему губами; губы, продолжавшие ей улыбаться из-под слоев краски. Она всё ещё видела изогнутую радостью линию и плеснула остатки краски прямо из ведра в его лицо… и вдруг бросилась вперед.

— Нет! Нет. Нет, нет… — её руки тут же зашарили по выбеленной стене, стирая краску и ища его глаза. — Нет… Ну, нет же…

Она ткнулась в краску лбом, а потом, прижимаясь щекой, сползла по мокрой стене и прислонилась к ней спиной, откинула голову со слипшимися и мокрыми прядями. Замерла, слушая стук своего сердца и вторящий ему ритм его…

Они так и встретили утро. Сидя, прижавшись спинами друг к другу, и, запрокинув голову до касания затылками. Каждый смотрел вперед. Он в утро, расцвеченное икрами росы на траве и листьях деревьев, в ожидании момента, когда она ещё теплая, не отошедшая ото сна, подойдет к окну и распахнет шторы в окне, впуская новый день и увидит его, стоящего под деревом. А потом встретит его и подарит себя… Она в ночь, где в свете старых сводников — уличных фонарей его глаза светятся радостью встречи, а губы улыбаются от счастья завершившегося ожидания. В ночь, где она знает, что всё равно сделает последний шаг к нему, потому что он её защитит. И будет защищать всегда. Главное — дать ему это сделать. Позволить защитить себя.

И время наблюдало, как эти двое сидят, опираясь друг о друга, как на самую надёжную стену, и глядя всегда в противоположные стороны.

И только вечность знала, что на самом деле смотрят они в глаза друг друга, и видят там отражение себя… через века.

*

Вика замолчала, отвернувшись в окно, следя за мелькающими вдоль дороги деревьями.

— Спасибо, милая. Это была чудесная сказк… история.

Я умолк и не заметно выключил диктофон. Отчего-то все слова оказались лишними и пустыми. Я протянул руку и подхватил руку девушки. Поднес к губам, на миг оторвавшись от дороги, заглянул в её удивленные, широко распахнутые глаза и увидел в них своё отражение…

Мы вернулись в город уже за полночь, закончив все свои дела. Подъезжая к граффити, я невольно сбросил скорость. Машина скользила, подкрадываясь к картине, словно боясь того, что высветит вскоре.

И вот свет фар, выхватил почему-то погасший фонарь и двоих, сидящих на траве, освещенные лишь лунным светом, и сжимающие руки друг друга. Мужчины, идущего на встречу судьбе, уже не было. Я нажал на тормоз, останавливаясь. Вика ошеломленно смотрела на картину. Я достал диктофон и включил запись последних слов Бэт Жаме в Викиной истории.

— Ты поставила точку. Позволь нам счастье…

Постулат Мари'Арти

Постулат — положение или принцип, не отличающийся самоочевидностью, но принимаемый за истину без доказательств.

(толковый словарь Ожегова и Шведовой)

— Не смей! Не смей. Никогда. Ни под каким предлогом. Даже если разверзнутся хляби небесные. Подходить ко мне. — голос Дэниз, как обычно, ударил мне в спину. И я, как обычно, не успевал положить телефонную трубку, обернуться и сделать шаг к чеканящей слова девушке, уже почти дошедшей до точки невозврата. И сейчас она поставит последнюю точку…

Последней точкой хлопала стеклянная дверь, осыпаясь осколками стекла. А уже тридцать лет — осколками сна. Смысла в ковырянии в подробностях увиденного не было — сон был привычным, регулярно повторяющимся, и повторяющим до мельчайших подробностей нашу последнюю встречу с Дэниз.

Я встал и распахнул только что виденную во сне дверь, и вышел на террасу. Ветер хлестнул меня по лицу, бросив в него, как вызов, горсть мокрого снега. Я сгреб налипший на веки снег в пригоршню, очищая глаза, ссыпал его в открытый рот и прожевал, потом запустил пятерню в мокрые от снега волосы и рассмеялся в небо.

— Никогда говоришь? Я исправлю всё, спорим? — опустил в карман брюк руку и выудил отполированную за годы двухкопеечную монету. Подкинул, прихлопнул на ладони и заглянул. «Орел». Что ж, я так и думал. Пора. — Сегодня. И твое «никогда» станет моим «всегда».

В душе начало просыпаться, свернувшееся и спящее многие годы нетерпение. Прошлось придушить его привычным режимом. И мысленным приказом — «Всё как всегда». Пробежка, душ, завтрак, дорога в лабораторию, планерка с сотрудниками. И только потом «эксперимент». Уже столько лет неукоснительного следования расписанию, которое выгнало из моей жизни хаос и укрепило надежду. Сегодня мой последний эксперимент. И он будет с моим участием. Сегодня иду в прошлое я. И иду я уже сейчас, опустив руку в карман и привычно сжав монетку номиналом в две копейки, написав завещание, отдав последние указания сотрудникам лаборатории и запретив попытку вытащить меня из 1990 года, если вдруг я не вернусь. А я скорей всего не вернусь. Даже больше, я уверен, что не вернусь. Прошлое и будущее столкнувшись друг с другом сотрут меня нынешнего.

Я усмехаюсь и делаю последний шаг в кабину, имитирующую обыкновенный лифт. Набираю на сенсорном экране цифры: год, месяц, день, час. Подмигиваю ассистентке так и не дождавшейся ни слов любви, ни самой её за все время пока она была со мной рядом, и нажимаю кнопку «ВНИЗ». И вот теперь выпускаю нетерпение на волю.

Перед глазами не мелькают дни и годы в обратном порядке. Даже не звучит музыка, хотя мы и накачали нашу машинку музыкой под завязку всем: стонами волынок, клавесином, классикой, роком, рэпом …Время не идет вспять. Ничего не меняется. Те же стены кабины, тусклый свет лампы на потолке. Я слышу только своё обезумевшее от близости к исполнению надежды сердце. Оно ломится сквозь решетки ребер, отсчитывая моё время. Усмехаюсь. Бред — близость исполнения надежды. Пожимаю плечами. А что делать? У меня всегда была только надежда — самая легкомысленная из сестер. Но именно она не оставила меня, тогда как любовь и вера, взмахнув рукой Дэниз ушли с ней и остались в 90-м. И сейчас мы с надеждой об руку будем возвращать любовь в мою жизнь… и не дадим ей уйти.

Дверь, наконец, распахнулась, и я шагнул на потрескавшийся асфальт улицы Постышева. Покрутил в пальцах монетку и оглянулся. Прекрасно. Всё на месте. Розовая аллея еще разделена пешеходной зоной и отсыпана гравием. Каштаны чуть выше человеческого роста и еще не сплелись ветвями. Даже кусты роз пока еще на месте, их еще не растащили по домам, перестав бояться «дяденьку милиционера». Скамейки так же стоят вдоль аллеи и две «наши», сдвинутые нами с Дэниз как-то ночью втихаря напротив друг друга, тоже. Отлично. С одной из них прекрасно видна застекленная терраса моего дома. Захотелось пересечь полосу движения и посидеть пару минут откинувшись на спинку лавочки и погладить, вырезанные на ней нами имена. Но — нет. Если успею, потом дойду и посижу. Если успею. Если дойду. Если успею присесть… Не удалось рассчитать время искривления временного потока.

Я повернулся к дому спиной и зашагал к площади. Дорога длиной в три дома. Зеленый дом. Пятиэтажка в четыре подъезда.

Кто бы мог подумать, что разговор под сигаретку после секса может кончиться научным спором и полным разрывом?

Еще дом. Белый. Шесть подъездов.

И почему не выключил видик? Или хотя бы не поставил на паузу? Почему вместо того, чтоб сказать ей, что у меня только что был лучший в жизни секс и она была великолепна, я сказал, что сценарист фильма дебил и ничего не понимает в темпоральной физике? Да ладно секс! Можно было бы сказать ей хотя бы то, что я люблю её? И соврать, что буду любить её вечно? Хотя почему соврать? Ведь люблю. Всё еще люблю. И готов миры столкнуть лишь бы её вернуть.

Я остановился и оглянулся назад — окна моего дома мерцали голубоватым светом работающего телевизора. Я мысленно отвесил подзатыльник себе двадцатилетнему и прибавил ходу. Может успею сказать пацану больше.

Желтый дом. Торцом. А вот теперь перейти аллею и войти в телефонную будку. Два. Тридцать семь. Пятьдесят два. Тридцать лет жизни в бешенном режиме не стерли домашний номер стационарного телефона. Уже распахнув дверь будки оборачиваюсь еще раз. По аллее не спеша идет женщина. Вхожу и достаю монетку их кармана. Опускаю ее в отверстие и набираю номер. Слушаю гудки совершенно спокойно. На девятом гудке я молодой возьму трубку, бросив в Дэниз фразу, вызвавшую атомный взрыв в её мозгу. Кто бы знал, что она разрушит нашу жизнь?

— Помолчала бы со своей теорией вероятности вероятностей. Что название, что сама теория — бред потерявших мозги, — и Дэниз вдруг сорвется на крик, выковывая каждое слово из своего упрямства, гордости, обиды и злости.

Один. Два… восемь, девять.

— Алло. Какого? Кому не спится в ночь глухую?

— Тебе, — усмехаюсь и говорю спокойно, уверенно, давно выверенный с психологами текст. Каждым словом вдалбливая ему в мозг, что совершенно необязательно терять любовь всей своей жизни, споря с Дэниз по пустякам. Объясняю, что если он сейчас засунет свою гордость в задни… й карман своих брюк и схватит Дэниз за руку, не дав разбиться стеклу, и вместо того, чтобы кричать на неё, он обнимет девушку, и не дав ей опомниться зацелует её обиду, то проживет полную счастья жизнь. А теории, свершения и достижения человечество все равно получит, но не ценой их сломленных жизней. И что ему нужно успеть, пока она рубит их мир надвое своими словами, и он висит на волоске. Успеть…

Трубка падает на пол, и я слышу слова, которые не успел сказать тогда. Вешаю свою на рычаг и выхожу на аллею. Шагаю не спеша. Не сомневаясь в правильности сделанного. Просто иду, опустив руку в опустевший карман, но продолжая сжимать в пальцах надежду, что успею услышать её счастливый смех до того момента, когда вселенная сотрет меня. Дохожу до своей скамейки и сажусь. Последний раз бросаю взгляд на дверь террасы со всё ещё целым стеклом и закрываю глаза, слушая тишину, продолжая надеяться…

— Я тоже по тебе соскучилась, — смеется она мне в ухо и касается губами щеки. — В этой вероятности нас не сотрет. Правда вернуться мы не сможем. Я просчитала порядка десяти тысяч вариаций. В каждой мы остаемся в 90-м. Тебя это не огорчит?

Я открываю глаза и вижу веснушчатый нос прямо перед своими глазами. Встряхиваю головой, отгоняя наваждение и снова слышу её смех. Поворачиваю голову и любуюсь игрой первых лучей солнца в её глазах, не веря своим. Протягиваю руку. Касаюсь. Всё ещё не верю. Она смеется и торопит меня. А я не готов к такому повороту. Я собирался умереть. Я был уверен, что моя личность перестанет существовать. Я строил будущее для мальчишки, который скорее всего сейчас не выпускает из рук любимую. Мою? Но моя же вот здесь. Рядом. И я ей сейчас смотрю в глаза.

— Объяснись. — говорю ей и делаю то, о чем даже не мечтал: обнимаю её, подгребая всю к себе, целую её макушку и вдыхаю запах. Сердце перестает колотиться, вдруг успокаиваясь и ловя ритм её сердцебиения.

— Как скажешь, — она ворочается, устраиваясь поудобнее «под крылышком», не переставая говорить. — Представляешь, любимый, всё-таки существует такая теория вероятности вероятностей и она способна предположить вероятность того, что временной поток примет «две версии» личности. Понимаешь, геном человека со временем меняется… и всё становится возможным. Даже невозможное.

Из лекций профессора Мари» Арти. 1990 г.

…переменная, называемая «любовью», является основным катализатором процессов, кардинально меняющих миры и позволяющих появляться вероятностям.

— Профессор, а как же холодный разум?

— Холодный разум всего лишь сухой остаток в не завершившейся реакции любви. Он не может опровергнуть постулат, так как является его частью.

Ангел Упования

«Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе —

охранять тебя на всех путях твоих.»

(Псалом 90, стих 11)

В ослепительно белой комнате, стены которой сочились мягким теплым светом, в кресле, откинув голову на подголовник, дремал человек. Несколько таких же ослепительно белых капсул, плавно качались на оси, периодически меняя горизонтальное положение на вертикальное. Интенсивность освещения сменилась на агрессивно-холодную, и веки, закрытых глаз, спящего в потертом кожаном кресле дрогнули. Гладкий лоб пересекла вертикальная морщина, брови сдвинулись к переносице. Человек сел и потер ладонями все еще зажмуренные глаза. Пальцы его скользнули в короткий ежик волос и замерли. Он наклонился и поставил локти в колени. Какое–то время он так и продолжал сидеть, обхватив виски длинными сухими пальцами. Мужчина выпрямился, окончательно отгоняя сон. Его кресло повернулось к ближайшей капсуле, а пальцы рук легли на клавиатуру управляющей панели и привычно застучали по поверхности, отдавая команды. Заняв горизонтальное положение, капсула замерла и прозрачная, крышка плавно отъехала в сторону, открывая взгляду лежащую там женщину. Мужчина протянул руку и большим пальцем провел по ее лицу от подбородка к виску.

— Жаль, что я могу позволить себе только раз в году видеть твои глаза. Каждый раз надеюсь увидеть там что-нибудь кроме пустоты… А в твоих глазах не живет даже желание жить.

Я ошибся, полагая, что нашей любви не страшно время. Оказалось, это так просто — забыть о любви. Нужно просто забыть себя. Знаешь, милая, иногда, лежа ночами без сна, я думаю — стоило ли спасать человечество, забывшее о любви? Человечество, потерявшее чувства в гонке за технологиями и завоеваниями космоса?.. В гонке за приумножением материальных благ… В борьбе за власть над нашей планетой? Вечное желание оставить свое имя в истории. Кто ее помнит, эту историю, кроме меня? Нужно ли, чтобы помнили?

Чистый лист. Я думаю, что это лучшее, что я могу предложить нашим детям — незнание опыта человечества, ты уж прости. Не хочу на их плечи взваливать ошибки людей, накопленные за нескольких тысячелетий. Главное, чтобы они выжили. А ошибки? Пусть они делают свои. А я? — он накрыл своей ладонью кисть руки спящей, погладил, а потом прижал ее ладонь к своим губам и закрыл глаза, — а я? Я буду продолжать будить чувства в оставшихся, потому что иначе нам род человеческий не спасти. Как долго? — он усмехнулся и погладил ее по неподвижной руке. — Насколько хватит сил, дорогая. Насколько хватит сил…

Часы в кают-компании мерцали стремительным бегом цифр. Секунды подгоняли друг друга, стремясь к своему краткому триумфу, но тут же оказывались низвергнутыми «следующим претендентом на вечность» … и все повторялось снова. Более рассудочные минуты успевали перевести дух, часам даже удавалось задуматься о чем–то, а годы снисходительно отсвечивали, застыв на цифре «40». На противоположной стене другой циферблат с презрением смотрел на суету своего соседа, избрав постоянство и подвел итог — 2053.25.04.18.:32:16.

«Почему их до сих пор не отремонтируют? Сколько себя помню они все время на этой цифре» — офицер Хоуп перевела глаза с циферблата на обшивку стен кают компании. Странные мысли бродили сегодня в ее голове. Никогда ранее она не обращала внимания, что вот та заклепка, поцарапанная и потемневшая от времени, похожа на божью коровку. Кокцинеллидас — привычно повторила она мысленно, но тут же упрямо перебила подсознание: Божья коровка, — и удивилась абсурдности такого названия. До сегодняшнего дня ей не приходило в голову, как можно было совместить в названии жука абстрактное слово «бог» и громадное млекопитающее.

Доклады офицеров продолжались. Офицер Ле Фолгерон (высокий брюнет, с коротко стриженными волосами), говорил о необходимости плановой остановки третьего энергетического блока и включения второго блока перед очередным скачком через гиперпространство. Энжел Хоуп, пытаясь сосредоточиться, задержала взгляд на его лице. «У него красивые глаза. Темная мерцающая бездна космоса. Да и сам он красив. Коваль и Смит тоже. Но они…», — ее взгляд метнулся к сидящему напротив мужчине, и оценивающе пробежал сверху до низу. А потом она скосила глаза и посмотрела на сидящего по левую сторону от нее офицера. Каждый из них был красив своей особой красотой.

«Что мне сегодня в голову лезет?» — поразилась Энжел и покраснела. Она даже предположила, что больна, рефлекторно вскинув руку, посмотрела на браслет. Датчики мерцали зеленым — норма.

Капитан корабля, молча наблюдавший за метаниями взгляда офицера Хоуп, усмехнулся и встал, беря слово. Ле Фолгерон коротко кивнул, соглашаясь с правом капитана вмешаться в доклад и сел.

— Офицеры: Хоуп, Ле Фолгерон, Коваль и Смит, — сдать дела резервной смене. Через шесть часов высадка на планету Лилит. Цель — колонизация планеты. Подготовиться к высадке. Остальные офицеры смены свободны. Всем спасибо. Отдыхайте.

Следом за командиром кают–компанию покинули один за другим все. Лишь Энжел все еще сидела в своем кресле. Когда–то давно, когда она впервые вошла в этот круглый зал, и командир указал ей место за столом, оно приняло ее и ненавязчиво изменило свою форму, подстраиваясь под ее фигуру. Она погладила подлокотник, прощаясь с креслом навсегда. Никто из получивших задание «колонизация» на ее памяти не возвращался сюда.

Прозрачная поверхность стола перед девушкой обрела цвет, и бортовой компьютер бесстрастным женским голосом сообщил:

— Офицер Хоуп, вас ожидают в медицинском блоке для передачи дел.

На экране монитора застыло изображение стоящей навытяжку молоденькой девушки в лиловом комбинезоне группы резерва. Энжел провела рукой, стирая изображение со стола. Последним погасли бесстрастные глаза той, что пришла ей на смену.

Капитан шел по станции известными только ему одному тропами. Тех, кто создавал и обживал станцию, сейчас не было среди живых. Или можно сказать, что не было. Трудно назвать жизнью, состояние искусственного летаргического сна. Капитан Нойман — Адам, как когда–то его звали друзья, нередко просиживал в закрытом блоке «вечных снов» у саркофагов своих друзей ночи напролет. С теми, кто создавал этот корабль, продумывая до мелочей его «живучесть». С теми, кто был уверен, что они смогут спасти свой биологический род и несколько десятков других от вымирания, когда они решились на отчаянный шаг — угон корабля. Порой ему казалось, что он слышит их голоса. И тогда он учитывал их мнение, принимая очередное решение.

Он обрек себя на одиночество, когда понял, что его друзья и жена, постепенно день за днем, теряют чувства и забывают о своей цели и своем предназначении.

Сейчас он шел и вспоминал горящие безумной надеждой глаза жены, когда она, захлебываясь мыслью и перебивая саму себя, тыкала ему пальцем в грудь и пересказывала библейскую легенду о Ное, спасшем все живущее на планете, взяв «каждой твари по паре» на свой ковчег. «Ты — Ной–ман. Адам Нойман! Это твое предназначение!»

Он помнил горячие споры с друзьями и горечь прощальных объятий с теми, кто помог осуществить безумный проект Лилит, но решивших остаться на Земле до последнего. У них еще оставалась надежда…

Помнил, как нашел эту планету, и первая группа колонистов покинула станцию, забрав контейнеры с биологическим материалом, домами-трансформерами и лабораториями. Почему он тогда не остановил их? Ведь, уже тогда в груди ворочался холодный комок неузнавания людей, знакомых ему много лет. Депрессия замкнутого пространства… Как легко он тогда дал этому название.

Он помнил, как «выключал» своих друзей один за другим, укладывая их в саркофаг «вечного сна», а они даже не выказывали недовольства. Лишь безмолвно выполняли приказ, верней просьбу прилечь и выспаться.

Он помнил, как обезумевший от потери, метался по Вселенной, отыскивая миры, пригодные для жизни людей. Как растил детей, отчего–то так же лишенных чувств, как и их спящие родители.

Когда? Когда он понял, что нельзя спасти человечество, если последние из живых лишены воли, чувств, желаний? Где им взять силы, а главное желание, чтобы выжить?

Когда? Когда не найдя других миров так похожих на родную Землю, вернулся сюда? И не нашел в живых тех, кого здесь оставил? Ни их, ни их потомков. Он похоронил их останки. Тех, кому было все равно жить или умереть.

Несколько десятков лет он искал ответ на возникающий вновь и вновь, вопрос — почему он единственный у кого остались чувства? И каждый раз станция возвращалась к планете, которой он дал имя жены.

Он помнил, как хохотал и плакал в своем отсеке, обретя надежду. Перечитывая дневник Лилит, он наткнулся на несколько строк: «Адам упорно не пьет витамины. Он будет любить меня дольше, чем я его. Надо напомнить! Нет. Он не должен перестать меня любить. Он не должен ничего забыть. Да и мое забытье… сможет ли оно убить память о любви?». Витамины! Конечно же! Горстка таблеток каждое утро, ссыпавшаяся в ладонь из лотка в стене. Синтезатор, производящий их, исправно функционировал все эти годы. Только он, с презрением относящийся к любым таблеткам, игнорировал их. Только он.

Он перестал давать «витамины» детям. Девочки быстрей приходили в себя. Свой дом уже обрели Энжел Лав и Энжел Белив. Сегодня и Хоуп уйдет с мужчинами, которые ей понравились.

Он прошел мимо стеклянной двери «Зоопарка», в котором завершалась комплектация «ковчега». Заглянул мимоходом в «Ботанический сад». Контейнер с семенами уже стоял запечатанный. Особой нужды в этом не было — планета давно была обильно оплодотворена земными видами флоры и фауны, но Нойман продолжал следовать придуманному и продуманному сценарию спасения плодов эволюции родной планеты, написанному их командой еще в первые годы поисков «земли обетованной» … Ему, нравилось соблюдать ритуал пункт за пунктом. Каждый раз, делая обход перед высадкой очередной семьи, он мысленно салютовал своим друзьям, создавшим этот остров жизни…

Он свернул в нишу подъемника и переместился на другой уровень. «Детская». Уткнувшись лбом в молочно–белое стекло двери стояла Энжел Хоуп.

— Хоуп? Ты уже закончила сборы?

— Да, капитан, — девушка вздрогнула и резко повернулась к нему, — странно, но мне захотелось на минутку заглянуть сюда.

— Тебя что–то беспокоит?

— Беспокоит? — Энжел покатала слово на языке, будто пробуя его на вкус, — да, пожалуй, беспокоит: — меня беспокоит, что слова стали обретать какой–то иной смысл, который я раньше в них не замечала. Каждое слово стало показываться мне с разных сторон, будто красуясь. Я раньше этого не замечала. Да и предметы… Люди. Они тоже меняются.

— Это хорошо, девочка. Это в тебе просыпаются чувства. Пока ты с ними только знакомишься, и это тебя пугает. Ты не волнуйся. Ты не единственная. Прислушивайся к себе, к тем ощущениям, что рождаются в тебе. Они тебе помогут. Страх подскажет, что рядом опасность. Радость и волнение будут предвестниками счастья. Надеюсь, и любовь не обойдет тебя стороной. Ты — человек, помни об этом. И мальчикам не дай забыть. Их чувства тоже проснуться скоро. Ваша цель выжить самим и не дать погибнуть своему потомству. Каждое семя должно дать росток. Вы хорошо подготовлены. Я верю, что у вас все получится. У тебя, у Лав, у Белив. Они тоже высадились на эту планету. Не так уж много во Вселенной миров, где бы людям не угрожала опасность.

— Лав? Белив? Я плохо помню Лав. Я, как–то ее мало замечала. Я ее словно не видела и Белив тоже. Я даже не помню лиц.

— А мое лицо ты запомнишь? — капитан прищурился и улыбнулся девушке.

Хоуп сморщила нос, и часто-часто заморгав, подняла на него взгляд. Нойман отшатнулся от него, как от пощечины, а потом словно устыдившись, сделал шаг и обнял девушку. Она вздохнула всем телом и уткнулась ему в плечо носом.

— Твоя мать в твоем возрасте делала точно так же.

— Мать? — плечи девушки вздрогнули в руках капитана и она, слегка отстранившись, посмотрела на него снизу-вверх.

— Да. Мать — женщина, давшая тебе жизнь. Она здесь. Спит. Идем, я покажу тебе её, запомни и это лицо.

Блок «вечных снов» встретил их ярким светом, как только они перешагнули порог. Хоуп замерла, ослеплённая обилием белого цвета. Она шагнула вперед и огляделась. Ничего подобного она не видела на станции, которую… она считала домом? В абсолютно круглом помещении вдоль стен стояли белые капсулы, а по центру, нарушая стерильность помещения — странная, виданная только в старых фильмах, мебель: два потертых кожаных кресла, с подлокотника одного свисало клетчатое покрывало («плед» подсказала память); низкий столик с облупившимся и потрескавшимся лаком на столешнице; шахматы; раскрытая книга, с пожелтевшими страницами. Энджел Хоуп сделала пару шагов и наклонилась над столом, ее рука нерешительно коснулась удивительных предметов и замерла на фигурке «коня». Она улыбнулась, осторожно взяла резную фигурку в ладонь, и повернулась к капитану:

— Я помню ее. Помню! Я ее уже видела!

Капитан стоял, привалившись к обшивке и, не отрываясь, смотрел вглубь комнаты. Энжел перевела взгляд и только сейчас заметила, вцепившуюся в раскрытый саркофаг женщину, которая, так же не мигая смотрела на Ноймана.

— П… ри… веет, — с трудом прошептала она, — я сос..ку..чи..лась, Адам, — слабая улыбка, скользнула по ее губам и она, расцепив, последний браслет со связывающими ее с саркофагом проводами датчиков, оттолкнулась от опоры и качнулась, в попытке сделать шаг навстречу мужчине. Тот, всё также, не видя ничего кроме улыбающейся женщины, рванулся к ней, и прижал к себе. А она обхватила его руками и уткнулась носом в плечо и вздохнула каждой клеткой тела. В этом вздохе было всё: и облегчение, и радость узнавания. Было еще что–то — неведомое и незнакомое для Энжел. Может быть любовь, о которой говорил капитан? Опешившая и ничего не понимающая девушка, тихо опустилась в кресло. А двое: седой сухопарый старик и молодая красивая женщина, обняв друг друга, стояли в кольце рук друг друга.

— Я думал, что я так и умру, не услышав больше любви в твоем голосе — Адам наклонился и поцеловал макушку Лилит.

— Услышал? — прошептала она, — говорить трудно. Не додумали Райаны с саркофагом, — она повела головой в сторону спящих… и только сейчас заметила, сидящую в кресле девушку, — это кто?

— Энжел Хоуп. Она родилась уже здесь. Последней. Помнишь?

— Наш ангел упования? Скольких я успела родить во время забвения? — она откинула голову, заглядывая ему в глаза.

— Троих… Энжел Лав и Энжел Белив. Ангелов любви и веры. Энжел Хоуп тебя чуть не убила. Ты была уже совершенно безразлична к происходящему. В тебе не осталось даже чувства самосохранения, — Адам вдруг словно опомнившись, подхватил Лилит на руки и перенес ее в кресло. Укутал пледом и сел на пол у ног жены, — они все живы, Ли. Я их сохранил. Всех. И наших детей, и детей наших друзей. Рожденных ими и выращенных в инкубаторе. Не знаю, как мне это удалось? — он вдруг рассмеялся.

— Я знаю, дорогой. Я слышала. Все слышала. Прости меня… Это я тебя обрекла на это. Всех нас, — она сжалась в своем кресле, словно в ожидании пощечины и замерла на какое–то время так. Адам протянул руку и прижал ее ладонь к своей щеке. Подержал, будто согревая ее или согреваясь сам, а потом повернул и поцеловал исчерченную линиями поверхность ладони:

— Я знаю. Понял. Понял, когда прочел твой дневник. Но не понял зачем? Ведь мы могли это сделать вместе? Мы и хотели сделать это вместе! Скажи — почему?

— Ты единственный кому это было под силу, дорогой, — она погладила его лицо, — все мы, всё время, оглядывались назад, хотели вернуть или воскресить Вчера… Нам нужны были эти сорок лет в пустыне снов, чтобы перестать цепляться за то, чего нет. Ты единственный кто понимал, есть только «Здесь» и «Сейчас» и пока они есть, есть надежда, что будет «Завтра»…

Пыль дорог

Она недоумевала, оглядываясь по сторонам и не понимая, где находится. Еще миг назад в её руках была глиняная крынка с молоком, а из сеней выскочил кот, торопясь успеть спрыгнуть в подпол, пока не закрылась ляда. Молоко… Оно кажется разлилось? Ганька вскинулась, вспоминая, как шарахнулась от кота и упала навзничь в открытый зев подполья, путаясь в откинутых половиках. «Ах! Как больно!» — вспыхнуло в памяти и тапка, слетевшая со ступни, упала ей на живот. «Ах! Живот!» — Ганька обхватила его руками, щупая и проверяя. Даже наклонила голову прислушиваясь. Тишина. Не слышно. Не шевелится. «Сынок, — позвала она, оглаживая зрелый плод бремени, — сынок, испугался? Не боись, сыночка, мамка цела-целехонька. Счас огляжусь и домой пойдём.»

— Думаешь?

Молодка оглянулась на голос:

— Кто тут?

— Ты тут.

— А где это — тут? — почему-то испугалась женщина и еще теснее обняла, замерший большим камнем живот.

— В конце пути. Всех путей. И ты, и твой сын.

— Дядечка, вы так не шуткуйте, какой-такой конец путей. Мне сыночку родить еще нужно, научить стоять ножками на земле, ходить по ней, а потом только его путь начнется. Нельзя вот так без начала да в конец. Родить его нужно. Дядечка, ты понял? Родить.

— А если он уже дошёл?

— Вот же! Шутник. Ты послушай. Я душеньку мою, кровиночку позову, и он тебе покажет себя.

— Покажет? — голос потеплел, словно неведомый собеседник растянул губы в невольной улыбке. — Ну, может и покажет, если вместе позовём. Только цена, девка, велика будет. Сдюжишь?

— А чё ж. Ты только пути не обрывай, батюшка-хозяин. Дай сыночке счастья у жизни зачерпнуть, любимку суженную встретить и деток в путь собрать.

— Что ж, голуба, по слову твоему и будет. И сын твой здоров, да счастлив будет весь путь свой. И ты пойдешь по пути своему. Только виру свою за помощь возьму. Путь ты свой отмерянный пройдешь нелюбимой никем. Одна. Никто твоё сердце не согреет. Ни лаской. Ни словом добрым. А ты будешь. Любить. Беречь. Спасать. Ничего не прося взамен. Ничего не беря себе.

— Дядечка, я пока ничего не поняла, но ты уж отпусти нас. Все слова твои беру на себя.

— Берешь? Бери!

Ганька услышала еще, как кто-то хлопнул в ладоши, и тапка снова упала ей на живот. «Ах! Как больно!» — успела она подумать…

Приходила в себя она скачками: вздохом облегчения, когда крик новорожденного разорвал темень беспамятства; рвущей глотку жаждой и каплями воды, медленно текущими по губам; бормотанием людей и словами, которые никак не получалось понять.

И она снова блуждала во тьме, ища выход. Когда очень долго живешь в темноте, то и в ней начинаешь видеть свет. И она увидела. Почувствовала голыми ступнями, что стоит на мягкой пыли большака и где-то истошно кричит ребёнок. «Сынок?» Ганька качнулась, толкая и открывая проход в… Куда? Свет ослепил, но она слышала и понимала слова. Торопясь, она двинулась на голос, постепенно прозревая. «Сынок?» — слово обожгло желанием прикоснуться, взять на руки, приложить к груди, ощутить мягкие губы младенца на своем соске. Она сделала еще один торопливый шаг и визг заглушил все мягкие, обволакивающие слова.

— Уберите! Не хочу её видеть! Унесите её отсюда! Пусть её не будет! Не будет! Никого нет, и её пусть не будет!

— Как же так, девонька? — Кинулась Ганька на голос. Обняла. Прижала к себе, баюкая, качая на руках растрепанную девчонку. — Как же так, милая? Ты же её в этот мир привела. Разве можно отпустить её ладошку? Она же пропадет без тебя. Посмотри. Посмотри, какое небушко яркое в её глазах. Возьми!

Ганька не успела понять, когда плачущая малышка оказалась на её руках. Она только скользнула своим пальцем, стирая слезинку и положила ребенка в руки матери, ощутив их своими. Как, когда она стала этой девочкой? И как только эти руки коснулись волос малышки, как увидела: комья земли, падающие на крышки гробов, сложенных в длинной канаве; льющуюся с неба воду, наполовину заполнившую яму и сползающую пластами землю; людей, торопящихся быстрей засыпать, спрятать под землей её любимых: муж, отец, мать, дядя, дед… все, кто был в доме. Крик рвался наружу и застревал в горле, мешая дышать, сводя судорогой заледеневшие пальцы. Ребенок пискнул, приводя в себя, и Ганька потянула к себе паутину тоски и боли, разжимая пальцы, становясь снова собой, гладя и приговаривая, успокаивая обоих девочек, оставшихся без опоры. Наедине друг с другом.

— Дурочка, маленькая, глупенькая дурочка. Да разве ж ты одна? Разве без любви осталась? Ты поглянь, поглянь милая, какая она маленькая, а уже тебя любит. Она и плакала потому, что любит тебя и не хочет жить без тебя. Да и не сможет без тебя. И ты без нее. Видишь? Видишь? Она уже молчит и смотрит на тебя. Улыбнись ей. Дай надежду. Вот. Вот так, милая, вот так.

Не прекращая говорить, она уже распахивала ворот рубашки и доставала материнскую грудь. Гладила, разминала сосок и подталкивала к ротику малышки. Сжала у самого личика, выдавливая каплю молока и провела по губёшкам, давая попробовать вкус. Обе: и мать, и дочь вздрогнули, когда губы сомкнулись и ребенок, прижимая его языком втянул сосок.

— Маленькая моя, — прошептала мать и уже сама погладила девочку по голове.

— Вот так. Вот так, милые.

Ганька выпрямилась, разгибая уставшую поясницу и сжала руками свои груди. «Сынок». Груди были пусты. А вокруг снова клубилась тьма, ставшая гуще от принесенной с собой боли двух девочек. «Устала», — подумала женщина и села на землю, обняла себя за плечи и завыла, раскачиваясь и отдавая крику понимание, что она никогда не увидит дитя, которому даровала жизнь. Не увидит мужчину, которого полюбила однажды. Мамка. Папка. Сестрёнка. Все остались там, неведомо где, куда не найти пути-дороги, а путь её долог. Сама таков выторговала. Но разве ж стоит её крохотная душонка жизни сыночкиной? А мужниной? А родительской? Пусть меня с ними нет и не будет, но они же смогут жить в счастии и довольстве. Им же было обещано. Мной уплочено.

Постепенно она затихла, смирившись с долей, встала, отряхнула с юбки пыль дорог и пошла, слушая зов. Так и шла, открывая проходы и залечивая своей любовью чужую боль. Забирая себе. Уча видеть любовь и беречь её.

Долгие ночи ожидания перестали слышать её плач. Теперь она закрывала глаза и думала о всех, кого полюбила: о маменьке и её пахнущих пирогами руках; о папиной ладони, хлопающей её по плечу, ободряя; о шепоте мужа и о словах, заставляющих пылать когда-то уши и таять сердце; о сыне, теперь, наверное, уже большом и встретившим свою любовь. Она вздыхала, радуясь, что он не зовет — значит тот, кому она задолжала, не солгал, и её сын счастлив и любим. И его не нужно учить любить. Другие справились. О девочках, её первенцах на этом пути. О… она улыбалась и говорила с ними вслух, и тьма стала редеть, и однажды взошло солнце, освещая её путь. Она шла, не жалея себя, становясь на время встречи той, от которой можно учиться любви, и старела, устав от груза взятой на себя чужой боли. И тогда она снова садилась в пыль дорог, опускала распахнутые небу ладони на распухшие колени и закрывала глаза. Время качало её на ветру. Дни сменяли ночи, рассветы — закаты, а она продолжала слушать, ловя ту ноту отчаянья, которую должна впитать и растворить в себе, научив любить, ничего не взяв себе кроме боли.

Она больше не плакала. Она больше не молила о любви для себя. Она слушала тишину и улыбалась ей, как самому дорогу другу, потому что пока она здесь — с её, Ганькиными, любимыми всё хорошо… и мир сжалился, растворив её в себе.

Правила игры

— Луна сегодня блудная…

— Хоть бы раз от тебя услышать, что-то другое. Это просто пятно, похожее на пустое, к тому же грязное, блюдце, забытое на бархатной скатерти мира.

— Фу, Люци! Опять ты манерничаешь! Расслабься! Мы сейчас не на работе. А Луна? Я вот смотрю на это фальшивое светило и убеждаюсь, что нет в нём ничего — лишь призыв к блуду.

— Мизери, окстись, родимая! Скольких поэтов и философов сие сияние вдохновило на написание своих нетленных трудов, а ты её совсем без уважения– блу-д-на-я.

— Ну, положим, тех немногих, что полнолуние провели с пользой для человечества, не этот осколок мироздания вдохновлял, а наша компания. А вот все остальные тупо улучшали демографию планеты. Надеюсь, и сейчас работают на этим. Или хотя бы получают удовольствие от процесса. Ну что поможем конкурентке? — черная, словно вырезанная из куска базальта, мерцающая глянцем в лунном свете, кошка, выгнула спину, потянулась, а потом легко и непринужденно запрыгнула на парапет. Широко расставив свои безупречные лапы, она вытянула шею, огласив округу протяжным «Мяв-в-ву-у-у-у». Вибрирующее «У» еще накрывало город невидимой сетью, когда рядом с ней приземлилась белая тень ее подруги и отвесила ей подзатыльник.

— Выбирай аккуратнее амплитуду, Мизери, меня тоже накрыло! И значит, что сейчас сюда сбегутся все уличные коты из ближайшей округи. А Душечки все нет. Они же её на бантики порвут.

— Вот же повезло подружке с имечком… И о чем её подопечная думала, когда нашу очаровашку так назвала?

— Когда кардинал звал её Душечкой, ты не оскорблялась? Или Мими-Пайон звучит престижней? Ну, извини, этой простушке никак не могло бы в голову прийти назвать её так. Для этого как минимум французский нужно знать. И историю. Ты не в курсе, она знает?

— Вот сейчас и спросим. — Она оглянулась на скрипнувшую дверь и показавшуюся из двери странную пару: белого длинноногого поджарого пса и вытянутой и узкой головой, увенчанной большими стоячими ушами и трехцветную персидскую кошку с кокетливым бантиком на шее. Пара степенно шла к парапету о чем-то, видимо, беседуя. Хотя… тихо и вкрадчиво говорила кошка, а пёс, слегка нагнув голову в её сторону, внимательно слушал. Подойдя к парапету, псина остановилась, еще раз внимательно посмотрела на спутницу и кивнула. На миг почудилось, что та присела в реверансе… и запрыгнула на парапет к подружкам.

— Мими, мы тут поспорили. — начала Мизери, но Люци фыркнула в ответ, — Ладно, не поспорили. Просто интересно, твоя подопечная знает французский?

— Нет. Ей он ни к чему. В этой стране он уже давно не в ходу.

— Яс-но. — Черная кошка прогнула спину и вытянула вперед лапы. Вдруг подобралась вся и спрыгнула прямо перед сидящим псом:

— Простите, монсеньор… не заметила. — Нарочито наиграно наклонила в поклоне голову и тут же расслабленно улеглась, вытянув лапы.

— Я даже не буду спрашивать, когда ты повзрослеешь, — хохотнул пес. — Ну, что, бродяжки, поговорим?

Кошки мгновенно подобрались, уловив изменения в голосе и в настроении собеседника. Люци и Душечка переглянулись и присоединились к Мизери. Та уже перестала изображать безмятежность. Теперь она сидела, обвив лапы хвостом и спрятав, вздрагивающий кончик, между ними и смотрела на, будто бы ставшего крупней, кобеля иввисинской борзой [1].

— Сириус, что? Почему ты… Что случилось? — все трое заговорили одновременно и замолчали тоже.

— Случилось. Да, пожалуй, уже случилось. Вы, трое, здесь зачем? Котов заставлять хвостами трясти? Мурлыкать чуть что? Обои драть тем, к кому я вас пристроил? А, я понял — вы здесь затем, чтобы изображать тех, кого изображаете! — рявкнул Пес и кошки пригнули головы и даже прижали уши.

— Нет, монсеньор. Мы здесь…

— Вижу вспомнили. А теперь расскажите, что вы поняли? Дорогая, — он обернулся к Душечке, — Мими, что ты поняла об Агате?

— Милая девочка. Сказочница. Не фыркайте, дамы! Она не только сказки пишет. Для неё мир — сказка. При чем добрая. Дурного в упор не видит и не желает видеть. Хожу, в ногах путаюсь, а она подхватит и кружится, как дурочка. Ещё и морду мою наглую нацеловывает и приговаривает: «Марфушечка-душечка».

— Ты ещё и Марфушечка? — Мизери повалилась на спину и заколотила лапками по воздуху, хохоча.

— Цыц, вертихвостка, Арману можно было её душечкой звать и Агате тоже можно. — рявкнул Сириус и его длинный узкий хвост, щелкнул как плетью по крыше. Голова с разного цвета ушами повернулась к Мими. — Дальше. И — по делу.

— Пишет милые сказочки. Сейчас это называется «женский роман». Правда чаще её фантазии на рассказики только и хватает. Но ничего так пишет, живенько словечки нижет на сюжетик. И истории милые придумывает, такие же, как и сама. Героини: милые, добрые, замечательные, несчастные… Но в финале их всех любят. И каждой мужчинка находится. Правильный такой. Подходит под все её заморочки, как… в общем подходит, как половина целого.

— Вот, а потом эти двое оказывается существуют. Они совершенно реальны в этом мире. И они встречаются и проживают ту любовь, что для них написала Агата, слово в слово по сценарию. Мизери! Ангел бессмысленности! Что твой недоодноглазый Один? Ничего не изрёк? — пес повернул голову к белой кошке.

— Сказал. Сказал, что пить лучше на троих. Вот думаю, может тебя пригласить? Третьим будешь?

— На троих. На троих… Люци! Что твой? — Сириус пошевелил ушами, не поднимая опущенной на лапы головы.

— Мой пьёт… — вздохнула Люци, — жалко его дурака. И девка у него была дрянь, и друг его дрянь. А Сеня пьет. Потом пишет ей письма. Потом рвёт их. Спит. И снова пьёт.

— Ты уверенна что письма пишет? — Пёс вскинул голову и повернул её к Люци.