- Все

- Экономика и бизнес

- Промышленность

- СМИ и индустрия развлечений

- Издательская деятельность и журналистика

Бесплатный фрагмент - Чтение и словесность

Теория литературы в диалогах с младшими школьниками

МАРИНА САВВИНЫХ

Чтение и словесность, или художественная ЛИТЕРАТУРа В ДИАЛОГАХ Со ШКОЛЬНИКАМИ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Проблема ПРЕДМЕТА ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ является отправным пунктом при любой попытке создания целостного подхода к такому образованию. Анализ существующих программ по русской словесности показывает, что всякий раз ученикам и учителю предлагается особый предмет внимания и всевозможных умственных операций.

В преподавании литературы в школе до сих пор сосуществуют, по крайней мере, две полярные тенденции. Одна ведет к признанию за художественной литературой роли важнейшего средства воспитания и социализации растущего человека, средства, которое учитель использует для воздействия на ученика с какой-нибудь «воспитательной» или «развивающей» целью. Другая — сводится к максимальному удалению школьной «литературы» от возможности какого бы то ни было воздействия на личность, не «воспитание», а «обучение» выступает здесь на первый план, и задачей учителя становится введение ученика в лабораторию художественного слова, в мир делания текста. Если каждая из этих тенденций на практике доводится до крайности, то и литературе, и ученику наносится неизбежный ущерб. Либо мы «теряем» художественное произведение в его несводимости ни к философии, ни к социологии, ни к морали, ни к историческому контексту, либо «теряем» его действительные возможности и место в жизни человека, который приучается смотреть на него лишь как на объект научного анализа, как на предмет исключительно познавательный.

В последние годы все больше учителей занимают (или — декларируют) «постструктуралистскую» позицию в подходе к школьной «литературе». Самый последовательный курс в этом направлении держит система Г. Кудиной и З. Новлянской. Школьная литература здесь — предмет эстетический, то есть внимание учеников и учителя сосредоточено на ФОРМЕ произведения. На уроке дети — исследователи формы. Достоинство этой системы хотя бы уже в том, что предмет внимания и всевозможных действий участников работы — постоянно определяется и фиксируется. Замечательно уже и то, что мы знаем, ЧТО делаем на уроке литературы. Однако — и на это указывают многие учителя-практики — при таком, сугубо «литературоведческом», подходе неизбежны потери со стороны «содержания». «Умерщвляющий анализ» (М.М.Бахтин) в общении с произведением искусства возможен только в известных пределах. А вообще-то «писатель не приглашает литературоведа к своему пиршественному столу».

Философия искусства с древнейших времен рассматривает соотношение «содержания» и «формы» как важнейшую проблему. Их неразрывность в едином художественном феномене чуть ли не с момента существования самой проблемы — общее место. Тем не менее — особенно в отношении такого сложного и специфического вида искусства, как художественная словесность — к этому вопросу приходится постоянно возвращаться.

М. М. Бахтин посвятил ему еще в 1924 году специальное исследование — о содержании, материале и форме словесного художественного творчества. И вроде бы — предупредил еще раз обо всех опасностях, поджидающих человека на пути понимания художественного текста. Да, содержание и форму невозможно разъять. Эстетическая деятельность есть деятельность ОФОРМЛЕНИЯ СМЫСЛА. «Схватывание» смысла — первичная реакция на текст («синтез») для понимания едва ли не важнее, чем специально организованная «расшифровка формы» («анализ»). Мы понимаем — читая, переживая, откликаясь, причем так же «личностно-целостно», как целостно и личностно было творческое усилие писателя. Выделить в нем без потерь для смысла какую-то особую линию рассмотрения и сосредоточенности — задача непривлекательная, да и, по большому счету, невыполнимая.

Но обучение и учение — всегда предметны. Всякая предметная деятельность предполагает максимально четкое выделение и фиксирование своего предмета, «очищение его от примесей» — хотя бы на ранней стадии овладения им. И в любом случае «за кадром» по-прежнему остается что-то очень важное. Именно то, что художественное произведение НЕСВОДИМО ни к формам отношений автора и героя, ни к формам выражения эмоций, ни к формам презентации взглядов и убеждений.

Как же быть?

Автор концепции Школы Диалога Культур В. С. Библер (подробно и тонко рассмотревший саму дефиницию «предметной деятельности» в известной работе «Самостоянье человека»), опираясь на важнейшие пункты культурологии М.М.Бахтина, предлагает ввести «произведение культуры», в том числе и художественной, в самый центр учебной деятельности. Предметом освоения является САМО ПРОИЗВЕДЕНИЕ во всей его полноте и целостности. Как возможен ТАКОЙ предмет? «Освоение текста данной культуры означает, что школьник овладевает ФОРМОЙ ОБЩЕНИЯ, продуцируемой этим произведением, этим речевым жанром… Наш девиз — культура общения на основе произведения. Не знание как итог, извлеченный из произведения, но именно ЦЕЛОСТНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ФОРМА ОБЩЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ, конгениальная данной культуре». Событие встречи автора и читателя, родственное событию со-творения художественного текста, уникальное и неповторимое по сути, предваряется тем не менее длительной подготовкой и освоением целого ряда «частных» предметностей (например, специальных «диалогических» умений — важнейшего, если не основного, продукта т.н. «учебного диалога»).

Концепция ШДК, по замыслу автора, учитывает взаимодополнительность ПОНИМАНИЯ (связь «смысл-смысл») и ПОЗНАНИЯ (субъект-объектная связь, сфера деятельности интеллекта, направленного на формирование и преобразование понятий, узнавание и закрепление значений). В предисловии к программе ШДК В.С.Библер подчеркивает необходимость постоянного движения «челнока «сознание-мышление-сознание», в котором смысл непрерывно разрушается, становясь предметом дискурсивного действия, и возрождается, обогащенный этим действием и влиянием изменившегося контекста. Мысль все время как бы возвращается в свое собственное начало на новом витке — предмет заново переосмысливается, остраняясь для самого ее субъекта, действующего разума, взрываясь в т.н. «точках удивления». Тем не менее сам В.С.Библер настаивает на том, что Школа Диалога Культур «обдуманно и целеустремленно занята развитием именно интеллекта», предполагая, что «глубинно развитый разум (не рассудок) … справится с делом очеловечения всех наших эмоций и стремлений», причем под «разумом» в отличие от «рассудка» понимается «субъект сознания», в акте мышления трансцендирующего себя, делающего самого себя предметом объективного рассмотрения («разум, но не рассудок» Бахтин называл «духом»). Следовательно, по Библеру, развитие интеллекта необходимо влечет за собой развитие духа — с его неизбежным влиянием на эмоционально-нравственную сферу личности («душу»). Поэтому учитель не воспитывает, а только учит. («Не надо лезть в душу!»). Момент смыслообмена, встречи автора и читателя в целостном событии художественного произведения — что декларируется в качестве ОСНОВНОГО ПРЕДМЕТА освоения (!), остается ИНТИМНЫМ АКТОМ между субъектами речи: одинокое учение как общение между мной, учеником, и ушедшими в ничто, но (по Н.Ф.Федорову) вновь возникающими, воскресающими людьми.

Таким образом ученик в школе, читая и обсуждая текст вместе с учителем и товарищами, по сути дела лишь ПОДГОТАВЛИВАЕТСЯ к чтению, которое мыслится как свободное, самостоятельное, глубоко интимное дело, принципиально вынесенное за пределы урока, за порог школы. На уроке же остается — литературоведение, преимущественно формально-содержательного толка: «чтение, заряженное литературоведением» (С. Курганов), особые действия учеников и учителя по осуществлению «челнока внутренней и внешней речи» (лингвистический аналог «челнока «сознание-мышление»), освоение способов применения различных речевых жанров и т. д.

Несколько соображений по этому поводу.

Во-первых, необходимо учитывать, что ФОРМА ПРОИЗВЕДЕНИЯ и ФОРМА ОБЩЕНИЯ, продуцируемая им, НЕ ОДНО И ТО ЖЕ. Форма произведения — лирическая или эпическая, трагическая или элегическая, басенная или новеллистическая и т.д., и т. д. — в своем идеальном («языковом») виде — столь же предметно обозрима и устойчива, столь же поддается изучению и освоению, как и любая другая форма. Поскольку произведение культуры в дидактике ШДК понимается, как «ситуация общения и трагического сопряжения личностных феноменов» — форма общения, «кристаллизованная» и «опознаваемая» в конкретной форме произведения, неизбежно должна преломиться, трансформироваться и «диалогизироваться» в точке соотнесения предметно-смыслового напряжения жизни героя текста и сферы жизненного смысла читателя. Поэтому продукт литературоведческой работы непрерывно выносится в общее пространство диалога (это пространство всегда значительно шире пространства урока): челнок «сознание-мышление-сознание» должен удерживаться в работе учителя и учеников, а значит, участники этой работы постоянно возвращаются из области значений в область смысла, в сферу ценностей (то есть того, что имеет отношение к Истине, Добру и Красоте, по Бахтину).

Во-вторых, декларируемые право ученика на свободное самостоятельное общение с произведением культуры и право учителя на «невмешательство» и молчание — опять-таки в дидактике ШДК — поглощаются установкой на приоритет учителя в полагании предмета общения участников диалога. «Создание культурных напряжений, но не ожидание ученических проблем», — такова задача учителя, как ее понимает В.С.Библер. «Формы центрирования, избранные основные проблемы зависят от идеи преподавателя, от неожиданного характера данной ученической группы… Каждый автор-педагог вместе с детьми каждого нового класса обнаруживает некую сквозную воронку-проблему, могущую стать именно в данном случае основой десятилетней программы обучения. Такая воронка, такое особенное средоточие удивлений — уникальное, неповторимое, непредсказуемое для каждой малой группы каждого нового поколения — постепенно втягивает в себя все предметы, проблемы, возрасты, культуры в их целостном диалогическом сопряжении».

По сути дела, учитель задает СВОЙ вопрос как героям и авторам произведений культуры, так и ученикам. Круг участников диалога все время расширяется — получается тоже своего рода воронка: у нас все больше и больше собеседников, и в ходе беседы мы не только вместе познаем предмет-проблему, но и раскрываемся навстречу друг другу, открываем себя друг для друга. В этом смысле учитель выступает не столько носителем культурной нормы (ведь он ее тут же разрушает, демонстрируя детям собственную «точку удивления»), сколько носителем «культуры незнания», взрослым учеником. Коль скоро речь идет о художественном произведении, предстающем перед учениками и учителем в качестве участника диалога культур, то такой сквозной проблемой, найденной учениками и учителем, может быть (и чаще всего бывает) не научно-теоретическая проблема (допустим, проблема поэтики или лингвистики), а именно социально-нравственная, «смысложизненная», проходящая как проблема общечеловеческая через все эпохи в жизни разных народов и государств. Образовательная граница как бы прорывается тогда в область воспитания — только роли «воспитателя» и «воспитанника» приобретают иную модальность: в общении с произведением культуры учитель каждый раз воспитывается не менее, чем ученики. Результат такого образовательного процесса точно предвидеть невозможно — он и является, собственно, продуктом коммуникации как творчества нового содержания, трансформации смысла, отраженного в новые контексты.

Задача читателя — обеспечение растущего значения художественного текста за счет его включения в новый, чужой для автора, «мой» личностный контекст, произведение литературы прирастает читательским пониманием — именно благодаря ему оно получает новую жизнь в исторически меняющемся контексте. Этапы диалогического понимания, по Бахтину, таковы: исходная точка — данный текст, движение назад — к прошлым контекстам, к данному, узнанному и узнаваемому, то есть ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ движение; движение вперед — предвосхищение и начало будущего контекста, размыкание границ текста как бы в зеркальную анфиладу незавершимого диалога, осмысления своего несовпадения с пониманием автора, творческое приращение смысла, то есть КОММУНИКАТИВНОЕ движение, делающее возможным продуктивное участие читателя в событии жизни художественного произведения.

Таким образом, и предмет литературной деятельности школьника должен быть, по всей вероятности, рассмотрен в двух аспектах: научно-теоретическом и смысловом. С задачами, определяемыми первым аспектом, связаны филологические учебные дисциплины — лингвистика и теория литературы (поэтика) в неразрывной связи с историей культуры, представленной как диалог культур. С задачами второго рода, видимо, должно быть связано какое-то особое пространство в жизни школьника, где именно читаются и обсуждаются произведения художественной литературы ради смыслообмена между участниками диалога — взрослыми и детьми, когда-то и ныне живущими собеседниками, развернутого вокруг предмета, положенного в качестве сквозной проблемы кем-то из участников «симпосиума» понимающих.

Непосредственный контакт с художественным произведением, мое впечатление, соотнесенное с впечатлением других, в том числе и авторов литературоведческих исследований, столкновение мнений, спор, согласие создают предпосылки для глубокого творческого, обогащаюшего понимания произведения. Это понимание уникально, единственно, оно живет только здесь и теперь, только в этом кругу собеседников и не подлежит тиражированию, оно само сродни произведению искусства.

Красноярский Литературный Лицей, проект которого разрабатывался с учетом теории и практики Школы Диалога Культур, по сути дела и представляет собой попытку воплощения изложенного здесь подхода к литературному образованию школьников. Обе его линии неразрывно связаны между собой как необходимые полюса единого целого. С одной стороны, учебный процесс разворачивается как движение в предметной области филологических учебных дисциплин (лингвистики, теории и истории русской и зарубежной литературы), с другой, обязательной формой деятельности является здесь Мастерская — место свободного общения учеников и Мастера, где практически сняты ограничения, налагаемые на образовательный процесс требованиями предметного обучения.

***

19 октября 1998 года в Лицей пришли первые первокурсники. Девятнадцать человек. Свою литературную газету они потом так и назвали — ДЕВЯТНАДЦАТЬ.

Младшеньким, Ниночке Кургановой, Машеньке Смоленской и Нике Кондратьеву, было в ту пору восемь лет. Старшим — по одиннадцать. Возникли две разновозрастные группы. Одновременно Лицей «запустил» и второй, и третий курсы — так называемые блоки «Поддержка» и «Подготовка». Но настоящие лицейские программы стартовали с командой «началки».

Нам очень помогли — Красноярская городская администрация, мэр Красноярска Петр Иванович Пимашков, Красноярский завод цветных металлов, издательство «Гротеск» — его директор Виктор Николаевич Манаев. Лицей органично вписался в структуру хорошо организованной и славной своим вниманием ко всему новому и интересному школы «Универс» — ныне Первой городской университетской гимназии. Спасибо ее экс-директору, Исаку Давидовичу Фрумину, и нынешнему — Вячеславу Владимировичу Башеву. Возглавил Попечительский Совет Лицея и благословил его в добрый путь — Виктор Петрович Астафьев.

К детям пришли Роман Солнцев, поэт, прозаик, драматург, журналист, редактор журнала; Г. М. Шленская, профессор кафедры теории литературы и поэтики, известный историк литературы и литературный критик; кандидат филологических наук, лингвист Л. С. Сильченкова, замечательные — уже ставшие легендарными в Красноярске! — учителя: Ф.А.Денежкина, А. Б. Коряков, Н. В. Перова, Н. Т. Пугачева, заслуженный артист России — А. А. Ушаков.

Сегодня, в самом конце 1999 года, оглядываясь назад, я вижу, как много было сделано за год и сколько не сделано: не успели, не поняли, переоценили свои возможности…

Тем не менее, в Лицее накоплен уникальный, на наш взгляд, материал, которым мы могли бы поделиться со всеми, кто этого захочет. Этот материал сосредоточен в шести номерах Детской Литературной газеты — «Девятнадцать», в последних пяти выпусках «Синей тетради», отдела детского творчества журнала «День и Ночь», в протоколах Лицейских уроков на первом курсе.

Эти протоколы — расшифровка магнитофонных записей, которые с известной регулярностью осуществлялись на наших уроках. До сих пор я испытываю едва ли не эстетическое наслаждение, заново слушая их.

Я хотела, чтобы придирчивый читатель воспринял этот «текст» сначала как просто читатель… Потому и старалась выдержать вступление в «не очень научной» манере. Хотя… Может быть, кто-то из коллег, учителей словесности, воспользуется нашим опытом — как своеобразным зеркалом собственной работы. Спасибо!

Чтение и словесность

или художественная литература в диалогах со школьниками

8 декабря 1998 года. Занятие двенадцатое

БАБА ЯГА И СКАЗОЧНЫЙ МИР

ВЗРОСЛЫЕ:

М. О. САВВИНЫХ, учитель

НАДЕЖДА БАХТИГОЗИНА, стажёр

ДЕТИ:

НИНА КУРГАНОВА, 8 лет

НИКА КОНДРАТЬЕВ, 8 лет

АЛЕША АНИКИН, 8 лет

ДИМА КАРЕЛОВ, 10 лет

АНЯ РЫЖКОВА, 10 лет

СВЕТА САНДЫРКИНА, 10 лет

СЕРЕЖА НИКИТИН, 9 лет

ВЕРА ЛАВЦЕВИЧ, 9 лет

ВОЛОДЯ ЧУРИЛИН, 8 лет

М. О. На прошлом занятии я просила вас ответить на вопросы. И первый вопрос был такой: почему Бабу Ягу назвали Бабой Ягой? У кого есть гипотезы на этот счет?

СВЕТА. Может быть, ЯГА связана со словом НОГА?

АНЯ. А может, на славянском языке ЯГА означало, что это вредная, плохая женщина?

М. О. То есть ЯГА — это все равно, что ведьма и колдунья?

НИНА. А вот у меня есть маленький рассказик, чтобы ответить на этот вопрос. Один раз я сидела делала уроки. Когда я все сделала, я выглянула в окно и увидела: мчится по воздуху старушка. Я думала: это какая-нибудь сумасшедшая… но вдруг она залетела ко мне в дом и разбила стекло. Я увидела — стоит передо мной какая-то бабушка… со скрюченным носом… и ногой… и причем еще с метлой. И со сковородкой. Я думаю: что такое? А мне говорит она: я в какую страну попала? А ну отвечай, а то зажарю! Я испугалась — что же это такое?

Вдруг — из-за чего непонятно — она вылетела в окно и разбилась. Я в окно поглядела — старухи там не было. Был один камушек с одной маленькой ножкой нормальной, а с другой — костяной. Этот камушек поместили в Музей и назвали — КАМЕННАЯ БАБА ЯГА КОСТЯНАЯ НОГА.

АНЯ. Нина, ты на какой вопрос ответила — почему она Яга или почему у нее костяная нога?

НИНА. Почему она Костяная Нога.

М. О. В рассказе Ниночки есть очень интересный момент. Не знаю, обратили вы внимание или нет. Вы когда-нибудь видели изображение — или по телевизору, может быть… изображение каменных истуканов?

ДЕТИ. Кого?

М. О. Каменных истуканов. В хакасской степи — большие, на туловища людей похожие, камни… Или — на Острове Пасхи… огромные головы каменные — с длинными ушами… Очень часто, между прочим, таких каменных истуканов — знаете, как называют? Каменные бабы. Почему? Интересно. Мне кажется, что ниночкин рассказ соприкасается с этим названием. Баба — это что-то такое… очень древнее, большое, загадочное даже…

НИНА. А может, это было такое древнее большое… потому что… вот «Сказка о рыбаке и рыбке». Там такой старичок — дряхленький такой, маленький… и такая — БАБА! Большая, толстая, разряженная. Подавай мне то, что я хочу! Может, все деды очень сильно боялись — и потом БАБЫ вымерли такие страшные… и вот так назвали, что у них сердца не было… каменные.

М. О. Но почему — ЯГА?

СЕРЕЖА. Я хочу дополнить, почему костяная нога. Может быть, когда-то это была простая бабушка. И она хотела иметь волшебную силу. И вот там оказался какой-то колдун, и она попросила у него силу волшебную. И вот за то, что он научил ее колдовать, ей пришлось отдать ему свою ногу.

М. О. И поэтому у нее одной ноги не стало и вместо нее сделали костяную, так?

ДИМА. Я думаю так, что она… летала, колдовала… может, кто-нибудь кушать захотел… и ничего не нашел — и…

М. О. То есть вы все почему-то лишаете бедную старушку ноги — и «костяная нога» значит протез?

СВЕТА. Костяная нога у нее… как… потому что она лежит в гробу! Она мертвая. Поэтому у нее костяная нога…

М. О. Как у любого уважающего себя скелета…

(с м е х)

НИНА. Я… по поводу того, что Сережа сказал. Ты сказал, что… ой, забыла, что хотела сказать…

(с м е х)

М.О. … потеря мысли на лету… ну ничего, бывает… Ниночка вспомнит — нам скажет.

АЛЕША. А вот просто… может быть, костяная нога — это просто… ну… нога маленько оголилась? И нога все равно же стала костяной.

М. О. То есть вообще-то у всех людей костяные ноги. Нам Алеша в прошлый раз еще сказал, он продолжает свою мысль: Баба Яга — это просто очень ХУДАЯ баба. До того худая, что даже — до кости.

АНЯ. Но тогда было бы — костяное тело… или костяные ноги… не одна же — нога?

М. О. Одна нога — видна. Все остальное — закрыто.

НИКА. А мне кажется, она могла… она же все время у печки… все время сует туда что-то. Может, она — обожглась? И у ней нога заболела… ну как-то… ожог был — и нога стала костяной ногой?

НИНА. Я вспомнила, что хотела сказать. Сережа, зачем «бабаежкина» нога понадобилась тому Волшебнику? Ему что — ноги не хватало? Зачем ему нужна была нога такая — Бабы Яги. Причем — женская.

НИКА. А может быть, для опытов!

СЕРЕЖА. А может быть, у нее вообще все с ногами было в порядке. Просто понятие «костяная нога» — значит, например, большая нога… может, у нее одна нога была больше другой.

ВЕРА. А может, она — прихрамывала?

М. О. То есть что-то у нее с одной ногой было особенного?

ДЕТИ. Да!

АЛЕША. А может быть, ее Кощей Бессмертный наругал?

ДИМА. А вот посмотрите она вся какая — нос в потолок врос… зубы на полке… вот что надо, чтобы дополнить все описание.

М. О. То есть перед нами картина ОЧЕНЬ УРОДЛИВОЙ ТЕТКИ?

НИНА. Не обязательно! Есть такая сказка, что принц должен был выбрать… Баба Яга превратилась в его невесту. И ему надо было угадать, где его невеста. Баба Яга превратилась в красавицу. Она была такая же. И он должен был выбрать, какая из них — настоящая его невеста. А он узнал свою невесту, что у нее не было костяной ноги. Он увидел, что под платьем у одной красавицы видна косточка. А у его невесты не было такого.

АЛЕША. Нина, а эта сказка называется — «Руслан и Людмила»?

(с м е х)

НИНА. Нет!

М. О. Нина очень интересную версию проводит. Баба Яга… то есть все, что мы говорили… не знаю, правильно ли я тебя поняла, Нина… все, что мы говорили, это, конечно, правильно, но Баба Яга может быть красавицей, а нога-то у нее все-таки — КОСТЯНАЯ! Значит, костяная нога к сущности Бабы Яги относится, а не к внешности?

НИНА. Ее назвали Бабой Ягой не потому, что она уродливая. Почему представляют картину уродливой? Она же женщина… Это «зубы на полке» уже потом придумали люди. Может быть, Баба Яга и была красавицей, ее просто себе уродливой представили люди.

НИКА. А вот вы говорите, что она может красавицей быть… сказка есть… что Кощей превратился в молодца, он пошел на болото, а там лягушки-царевны кончились, то они встретились с Бабой Ягой. Так она была красавицей.

НИНА. А может, Баба Яга для каждого р о д а — она своя. Мы же не виноваты, что мы такие красивые уродились. Мальчики и девочки. Мы же могли родиться в какое-нибудь животное… или в растение… или в «бабаежек» … А для всяких леших, которые из-под листиков выглядывают в лесу в сказочном, для них же Баба Яга — красавица. Потому что друг для друга… Вы же не можете, например, сказать, что Ника — некрасивый.

М. О. Ника — очень красивый. Необычайно красивый мальчик.

НИНА. Или Аня… вы же не можете сказать, что она некрасивая.

М. О. Анечка — очень красивая. Это правда.

НИНА. Вот они тоже не могут сказать, что кто-то некрасивый. Они говорят, как мы, что — красивый.

СЕРЕЖА. Это ко всем сказочным героям относится. Автор… или авторы… тот, кто придумал… Бабу Ягу придумал… просто захотел, чтобы в сказке вот эти герои — участники сказки… например, Василиса Прекрасная — она прекрасней всех на свете, говорится… Баба Яга отличается тем, что у нее костяная нога. И Кощей Бессмертный отличается от людей, от нас. Именно как сказочные они отличаются.

М. О. Только тут есть одна тонкость… мы не можем сказать конкретно, кто этот автор. Потому что мы говорим о народной сказке. У нее вроде бы и нет никакого автора. И можно сказать, что в сознании людей есть ТАКОЕ МЕСТО, где герои, персонажи отличаются от людей, очень сильно, да?

НИНА. Есть такой дядя… дедушка даже уже, который самую знаменитую Бабу Ягу на свете сыграл. Мужчина играет Бабу Ягу. И она такая получилась правдивая!

М. О. Евгений Лебедев зовут этого артиста.

Н. Б. И еще — Милляр.

НИНА. И маленькие детки, может, даже думают, что это настоящая Баба Яга. Люди могут так загримироваться, так одеться…

М. О. Надо принести вам этот фильм! А какая Баба Яга там симпатичная! Она говорит себе — ах ты моя бабусенька-ягусенька!

НИНА. А она еще там пудрой мазалась.

М. О. И пудрой мазалась, и помадой. Вот какая там Баба Яга. Посмотрите, какие интересные штуки мы с вами открыли: оказывается, Баба Яга… она хоть страшно уродливая, но она вовсе не обязательно должна быть уродливой. Я вам давала задание написать Новую Сказку про Бабу Ягу и, откровенно говоря, думала, что вы пофантазируете, что вы пойдете «от противного». В сказке она уродливая — нос в потолок врос… зубы на полке… нога костяная… а вы пошли бы от противного — и придумали бы такую Бабу Ягу, которая была бы красивая, модная…

НИНА. А может это и будет задание?

М. О. Может быть. Но теперь уже — все. Поезд ушел. Я же вам уже подсказала. Единственное, что… как ее можно распознать… нам Ниночка подсказала. У Бабы Яги есть отличительный признак — у нее костяная нога.

НИНА. Не обязательно. Не обязательно.

М. О. А что тогда ее отличает-то, Бабу Ягу?

ДИМА. Ступа.

М. О. А если не ступа? И не метла?

НИНА. Вот возьмет… прилетит… как из космоса… как Альф… из измерения другого. Вот такая же Баба Яга. Свалится, например, на наш Лицей. И — пожалуйста — выбирай! И актер переоденется. И узнай — кто настоящая, а кто тут — дядя.

М. О. Значит — никак ее не отличишь. Раз у нее и нога не костяная, и выглядит она, как все. Вообще мне больше всего понравился этот эпизод в рассказе Ниночки, когда там стоят две прелестные красавицы… и Ивану Царевичу надо выбрать, которая из них его невеста. И он ни за что бы не выбрал, если бы нечаянно из-под юбочки у одной девушки не выглянула костяная ножка.

НИНА. А может нос у нее будет высовываться — крючком?

М. О. А если он — не крючком? Если это очаровательный греческий носик?

(молчание несколько секунд)

Ну вот… вроде бы мы с вами обсудили этот вопрос со всех сторон. Выяснилось, что Баба Яга — скорее не к внешности относится, а… к чертам характера?

НИНА. Это как в стихах… в зависимости от того, с какой интонацией ты читаешь, — может измениться его смысл. А тут так же… От того, какая она — злая или добренькая, зависит и ее внешность.

ДИМА. Уж конечно! Если она уродина, то никакой голос этого не изменит!

НИНА. Изменит, изменит! Если мы не видели ее по-настоящему. Если она заперлась в шкафу и на всех обиделась. И мы слышим все только оттуда.

М. О. А есть такая специальная интонация Бабы Яги? Вот такая — именно Бабы Яги. Не хорошая, не добрая или злая… а вот именно — Бабы Яги!

ДЕТИ. Нету! … Есть! (примерно поровну — есть и нет).

НИНА. Я могу доказать, что нету. Это может сделать любой актер. Есть же такие актеры, которые могут так подобрать, как она.

М. О. А — КАК? Как — она… Что значит — КАК БАБА ЯГА?

АНЯ. Она — бабушка. А у бабушек голос такой…

М. О. А если она не бабушка? Мы же увидели, что она может быть и не бабушкой.

АНЯ. Но ведь не зря же ее назвали БАБА Яга, а не ДЕВУШКА Яга!

Н. Б. Есть сказки, где Баба Яга превращается в прекрасную девушку… и их много становится. И юноша, который должен выбрать, обязательно выбирает свою невесту. И не по внешности… он — чувствует…

НИНА. Может, у нее были вот такие — духи! И он почувствовал — какой ПАХНЕТ и подошел к ней.

НИКА. Он СЕРДЦЕМ чувствует! Как МАГНИТ — ЖЕЛЕЗО.

М. О. Вот мы с вами и увидели, что ни внешность, ни какие-то специальные признаки, ни какая-то костяная нога Бабу Ягу вроде бы Бабой Ягой не делают… даже вроде бы поняли, что и характер тоже бывает разный. Вероятно, есть что-то такое, что действительно Бабу Ягу отличает. Было бы неплохо, если бы вы подумали и попробовали ее образ создать, — нарисовать или написать словами. Если кто-то из вас напишет… покажет нам такую неожиданную Бабу Ягу, чтобы это была не просто всем знакомая сказочная Баба Яга, а такая странная и непонятная. Чтобы душа Бабы Яги, ее особенности проявились независимо от внешности и привычных вещей, которые в сказке ее окружают. Это самой мне только сейчас пришло в голову, и я буду очень рада, если кто-то из вас нам такую Бабу Ягу покажет.

Но я попросила вас на прошлом занятии подумать о том, почему избушка на курьих ножках стоит к лесу передом, а к приходящему — задом?

СЕРЕЖА. Баба Яга же не любит людей. И у нее так сделано, чтобы все было от людей отвернуто. Ведь в лесу же никто не живет. В поселках живут.

М. О. В лесу никто не живет?

СЕРЕЖА. Я имею в виду, из людей.

СВЕТА. Баба Яга не любит, когда русским духом пахнет.

АНЯ. У меня две версии. Первая- то, что она действительно не любит русский дух и сделала так специально, чтобы, как появился человек, то она бы уже знала — избушка будет поворачиваться.

АЛЕША. Как сигнализация.

АНЯ. Да. Нужна сигнализация. Вторая версия — что Баба Яга ходит по лесу. Она на ступе путешествует именно по лесу. Поэтому ей удобнее выходить из избы, если изба стоит к лесу передом.

НИКА. А у меня… вошел в голову вопрос: приходящий откуда знает, что изба поворачивается и почему он не хочет просто избушку ОБОЙТИ И ПРОЙТИ К ДВЕРИ?

М. О. Это очень интересно! Ты молодец, Ника! Избушка-то сама поворачивается, а ОБОЙТИ ЕЕ ВОКРУГ НЕЛЬЗЯ! В лес можно только ЧЕРЕЗ ИЗБУШКУ войти. Почему?

НИНА. Смотрите — там же были такие слова: встань по-старому, как мать поставила. Может, когда-то эту избушечку на курьих ножечках родила мама… была какая-то мать неизвестная, женщина, которая ее просто построила… и мать ее так поставила — к лесу задом. А потом неизвестно из-за чего они с мамой поругались, и она взяла и повернулась к маме — задом.

М. О. Чудная версия! К маме когда-то избушка стояла передом, а к лесу задом. А потом что-то произошло — и избушечка развернулась к матери родной задом, к лесу передом. Так и стоит. Тогда куда же она смотрит-то? Что же она в лес-то смотрит дверью? Что же там в лесу такое? Что там за лес такой?

НИНА. ЛЕС-ТО СКАЗОЧНЫЙ!!! Значит, именно В СКАЗКУ СМОТРИТ ИЗБУШКА! А не там, где могут пройти люди.

М. О. Избушка смотрит в сказку. Входом в дремучий лес. И когда человек подходит к избушке… Ника — смотрите, он сразу почувствовал… ведь эту избушку нельзя обойти. Потому что, если ты обойдешь…

НИНА. Там же могут пройти только сказочные герои. Вот как пароль в наших дверях. В некоторых, где дорогие дома. Туда может пройти только тот, кто знает пароль. Туда может пройти только тот, кто сказочный. Это же сказочный герой. Значит, обойти избушку может только сказочный герой.

М. О. Права ли я, Ниночка, что избушка Бабы Яги стоит на границе между обычным миром и сказочным миром и…

НИНА. Например, если в ступе пролетит человек через границу — даже по воздуху — если он заденет эту границу, он может умереть… это — сказочное! Там как бы током бьет… Можно пройти только через «бабыегин» труп!

(с м е х)

Как говорят — «только через мой труп!»

М. О. А избушка на курьих ножках — знаете что напоминает… Я вам не рисовала? Вот эта штука на столбе. Она называлась у древних славян — домовиной. Места были болотистые, и мертвых хоронили вот так, повыше над землей, как бы в домике на столбе. Правда, похоже на избушку на курьих ножках?

НИНА. Раньше все это было нормально… как в Древней Руси. Там были болота. И чтобы не промокли люди в домах, то придумали эту домовину… в виде ножек… когда появился сказочный лес, то, наверно, все там стало… нереальным. Значит, и избушка могла поворачиваться и, как Светином рассказе, хихикать. И она могла ногами двигать. Раз все сказочное, значит, и это сказочное. Не сказочного там не может быть. И туда нельзя попасть без Бабы Яги.

М. О. Баба Яга — как сторож сказочного мира, да? Сидит и не пропускает. Нужно знать специальные слова, чтобы избушка повернулась, так?

НИКА. А вот… мне кажется, когда-то давным-давно, очень много лет назад, собралось собрание сказочных героев. И они договорились, чтобы Баба Яга была сторожем сказочного леса, чтобы не зашел туда человек. И получается, что у них была магия?.. Они дали ей магию и избушку на курьих ножках.

ДИМА. А откуда избушка знает — кто сказочный, а кто несказочный?

НИНА. А вот почему именно к людям поворачивается избушка передом? Может, мама ее была сказочная и обиделась она именно на сказочную. И повернулась. Но повернулась она к сказке, потому что это ее дом. И она обиделась раз на сказочную, то стала поворачиваться к несказочным, то есть к людям. К человеку, потому что он несказочный. Она откуда-то знает, что он несказочный. Она… как бы унюхает запах несказочного и сказочного. Баба Яга — унюхает… фу-фу-фу, русским духом пахнет. И избушка унюхает.

М. О. У сказки есть СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАПАХ? Она как-то пахнет?

НИНА. Обязательно!

М. О. Мало того, что она где-то находится. Она пахнет специальным сказочным запахом.

НИНА. Да, пахнет. Поэтому она и говорит… Она привыкла к какому-то сказочному запаху. Вот и говорит — фу-фу-фу, русским духом пахнет. Если, например, горелой печенкой пахнет, то мы скажем — горелой печенкой пахнет. У каждого есть свой запах.

ДИМА. Чем это интересно может НЮХАТЬ избушка?

НИНА. Окном!

М. О. Окном. Понятно? Исчерпывающий ответ.

АЛЕША. А мать-то избушки, наверное, сама Баба Яга? Вот она ее так и поставила. И ноги ей дала. Чтобы она бегала от врага.

АНЯ. Действительно, а ведь избушка еще и бегает.

НИНА. Если избушка с Бабой Ягой поссорилась, то она может делать что-то против ее указки. Она вольная даже. Она может убежать. Но вместо того, чтобы убегать, она стала поворачиваться к людям. Смотрите! А ведь почти всегда в сказках Баба Яга — ДОМА, когда избушка поворачивается. Как же избушка тогда поворачивается, если Баба Яга это ЧУЕТ?

ДИМА. Тогда получается, что Бабу Ягу уже давно пора уволить. Потому что она допускает людей в лес.

М. О. А еще я просила вас в прошлый раз нарисовать карту сказочной страны. Мне очень интересно, что сейчас у нас даже граница определилась. На границе сказочной страны стоит Избушка на Курьих Ножках.

НИНА. Только так, как мы видим. А не так, как видят все.

М. О. А как МЫ видим? Вон видите у меня там пустое место? Я положила там карту сказочной страны. Она совсем пустая. Может быть, мы попробуем вместе ее заполнить.

НИКА. А давайте посмотрим рисунки.

М. О. Давайте. Посмотрим рисунки. А потом попробуем вместе разобраться с картой. Ника замечательные рисунки нарисовал.

Ника показывает рисунки.

М. О. Ника, прокомментируй, пожалуйста.

НИКА. Вот это — деревня. В каждой сказке есть деревня. Вот это вот домик Бабы Яги. А это — Дом Кощея Бессмертного.

М. О. То есть, если Иван Дурак, или Иван Царевич из деревни или из сказочного города хочет попасть в царство Кощея Бессмертного… чаще всего пропавшие царевны и царевичи прекрасные оказываются в царстве Кощея Бессмертного, то ему надо дойти сначала до Избушки…

НИКА. Вам увеличить?

М. О. Увеличь! Вот, пожалуйста, вид номер два. Вот это Избушка на Курьих Ножках. Вот такая она у Ники. Покажи, Ника, что тут есть.

НИКА. Вот это ступа. Это помело. Это курьи ножки.

М. О. А это — вид внутри.

НИКА. Вот это печка. А это — кошка.

М. О. Кошка — в лукошке.

НИКА. Кот.

М. О. Кот сидит в лукошке. Его не видно, но он там сидит.

НИНА. Зеленый?

НИКА. Нет. Это одеяло. А вот это — буфет.

НИНА. А-а… у Бабы Яги — зубы такие страшные, желтые. Может, потому, что она любит все грызть. Она очень любит сладости. Может, потому Коля и нарисовал буфет именно. Что она сладости обожает.

НИКА. А может, она любит витамины?

ДИМА. Ну теперь понятно, почему у нее зубы страшные — объелась витаминов.

М. О. Посмотрите — Ника показал нам общий план. Вот так он видит волшебную страну…

НИКА. Мне кажется, что это не страна…

М. О. Город?

НИКА. Мне кажется, что есть… ВОЛШЕБНАЯ ЗЕМЛЯ. Нету волшебной страны. Есть волшебная земля.

НИНА. Есть… очень много стран. Есть страна «бабаежков». Может, где-то есть страна «Волшебная Звездочка», где всякие феи живут.

НИКА. Я говорю — есть Волшебная Земля. Много стран. Но Земля — одна.

НИНА. Может, где-то на Марсе… в другом измерении…

М. О. Не важно где… главное, что где-то не здесь?

НИНА. Ой!!! А ЭТО ИЗМЕРЕНИЕ ВЕДЬ МОЖЕТ КАК РАЗ В КНИЖКЕ! Мы говорим — автор написал. Книжка, книжка… Но если хорошенько всмотреться, то мы увидим, что именно книжка про Бабу Ягу и Кощея Бессмертного и есть эта страна. Она представляется маленькой в книге, но на самом деле она очень большая!

М. О. Страна. Или земля, как Ника говорит. Или, может быть, целый мир.

НИКА. А может, есть картина… этой земли… может, это и есть ВХОД? И если ты задумаешься — то ты исчезнешь из этого мира и попадешь в сказку?

М. О. Какую интересную мысль сейчас сказал Ника! И Нина сказала потрясающе интересную мысль!

(обрыв записи)

Занятие возобновилось через десять минут.

НИНА. Мне кажется, что нарисовать сказочную страну невозможно, целую. Потому что у каждого, вот у каждого есть какое-то дополнение. Очень много придется дополнять, дополнять… это, наверно, займет целый потолок.

М. О. А есть ли в сказочной стране такие точки… такие места, с которыми все согласны, что они есть?

ДЕТИ. Есть. Есть сказочные герои…

М. О. Сказочные герои. Где-то они живут.

НИНА. А вот знаете… мы на уроках говорим — магическое число три… значит, оно какое-то такое… оно — часть сказки и причем очень большая. Значит, его тоже надо где-то зарисовать?

НИКА. У меня здесь есть. Видите? Это их место жительства — три домика… три башенки…

М. О. Ниночка, правильно ли я тебя поняла, что мы можем поставить только знак вопроса здесь, и ничего у нас здесь больше не появится, потому что каждый эту страну видит по-своему?

НИНА. Если мы все покажем рисунки, то мы уже себе представим, какая это страна… Ее не потребуется больше рисовать. Мы ее и так увидим. Соедините в уме, например, Никину сказку и Димину сказку… И Светину… Если все рисунки посмотреть, то у нас в голове образуется один рисунок. Но… есть тут такой вопрос, а как это все соединить?

Что получится? Можно же себе представить, что получится. Если бы представить… сколько нас тут — девять избушек… девять Баб Ежек… если бы взять все рисунки наших ребят — склеить эти рисунки… Получится одна страна, где есть… сто «бабаежек»! Сто Кощеев Бессмертных!

М. О. То есть получается не плоская карта… а огромный мир…

НИКА. Нина, тогда получается одна земля… одна страна… а как же — много стран?

НИНА. А надо складывать рисунки по сюжетам. Что к какому подходит. Если Димин рисунок будет сильно отличаться от Никиного, его надо поместить в другую страну. Значит, Димина фантазия очень не совпадает с Никиной.

М. О. Может быть, действительно — не стоит делить на разные страны, на разные части. Вот наша планета Земля… Смотрите, какая она большая! На ней всему есть место.

НИНА. Да! Наша планета считается пока одной, потому что… на остальных планетах не существует людей. Наша планета в космосе пока одна с людьми. Пока там не появится человек, хотя бы один — другие планеты не будут считаться!

НИКА. Нина, ты не права. Мне кажется, инопланетяне на своей земле — они тоже… свои.

М. О. А инопланетяне… они вот в этой нашей… сказочно-волшебно-магической… в волшебно-магическом мире или …там, где наша планета Земля?

НИНА. В магическом.

М. О. У нас получилось как бы два огромных шара…

НИНА. Я подозреваю, что есть такие герои сказочные… Кощей Бессмертный, Баба Яга… но ведь есть еще волшебные герои… Альф, например… инопланетяне всякие…

М. О. Ох, какой у нас получается волшебный мир! Здесь есть место и сказкам, и выдумкам писателей… и вообще всевозможным фантазиям!

НИНА. А мне кажется, Пушкин раздваивается. У него раздвоение личности. В стихах и в настоящей жизни. В настоящей жизни он такой деловой. А именно в сказке он существует. Он настолько сказочно пишет… он в нее так сильно погружается, что уже нельзя отличить, где Пушкин сейчас находится: в сказке или где-нибудь за своим столом.

СВЕТА. А может быть, и нет никакой сказочной планеты? И сказочные герои просто рядом с нами? В воображении?

НИКА. А мне кажется, есть сказочная земля. Только ученые не могут ее добиться… не видят ее… не улавливают… она — как прозрачная. Ну не могут… спутники туда не летят. Можно только туда попасть… я говорил — в воображении…

НИНА. А мне кажется, что вокруг нас просто кишат все эти сказочные герои. Ведь стоит только начать читать сказку, мы все видим по-настоящему. И сказочные герои как бы выходят из книжки сюда… и залетают в наше воображение… будто мы видим эту сказку. Представляем ее, как она выглядит.

СЕРЕЖА. А у меня вот такой вопрос — почему взрослые меньше стараются верить в сказки. Дети любят, когда им читают сказки, а взрослые… им не то, чтобы не нравятся сказки… просто уже не так любят…

М. О. Знаешь, я должна тебе сказать, что это далеко не всегда так. Взрослые, мне кажется, тоже любят сказки.

НИНА. Вы взрослая. Поэтому вы можете судить. А мы пока еще нет. Мы не имеем права это делать.

ДИМА. (возмущенно) Ну вот сейчас она опять …кто-нибудь начнет говорить — она поднимет руку. Скажет, через секунду кто-то опять начнет говорить — и она опять поднимет руку. Пусть уж в конце концов скажет все до конца!

М. О. Дима, тебе не кажется, что сейчас ты обидел Ниночку?

ДИМА. Я просто посоветовал. Пусть уж лучше скажет все сразу!

НИНА. Дима! Знаешь почему. Потому что как только кто-то говорит — так возникает МЫСЛЬ.

М.О. (Диме) А разве у тебя не так?

НИНА. Есть такой стих — « В моей Вообразилии».

М. О. Да. Борис Заходер написал его.

НИНА. Там же говорится, как попасть туда. Туда несложно попасть. Может, в сказку можно попасть, как и туда. Там же написано. Туда попадает только тот, у кого есть воображение, кто им владеет.

М. О. Ну, по крайней мере, один способ перейти эту границу мы видели — нужно сказать: «Избушка, избушка, повернись ко мне передом» — и войти. Можно, как предлагает Ника, просто очень-очень захотеть и думать-думать-думать об этом… и поневоле попадешь.

НИНА. Мы туда уже попадали. Мы уже много раз там были. Мы и в мифах были. И в сказке «Царевна Лягушка»… Мы уже туда ходили. Все, что вы читаете, — мы представляем картину… Если мы представляем, значит, мы там как бы побыли.

М. О. Вы не устали? Мы очень интересно с вами сегодня поработали. У нас осталась такая мысль, которую мы не додумали до конца… о способах общения с магическим-сказочным-придуманным-воображаемым миром. Два способа мы вроде бы уже обнаружили. Давайте в следующий раз с этого и начнем.

НИНА. Я думаю, вот раньше можно было поставить так вопрос… а сейчас нельзя так ставить вопрос. Мы уже сказочную страну каждый для себя открыли. Ведь все же говорят — для каждого своя страна… каждый видит свою страну… вот мы смотрим на доску — и каждый видит свою страну. Доска — это как бы наша картина.

М. О. Но мне интересно, как возможно начать общаться с этим миром?

НИНА. С книжкой. Вы же, когда читаете, вы общаетесь с книжкой.

М. О. Чудесно! Тогда сейчас мы сядем, и я прочитаю вам обещанную сказку.

ДЕТИ. А как она называется?

М. О. Она называется — «Городок в табакерке».

ДЕТИ. Мы ее знаем. Читали.

М. О. Мы много чего с вами уже читали. Но я хочу, чтобы вы ее услышали еще один раз. И потом сказали мне, почему именно эту сказку я прочитала вам сейчас.

(читает сказку Одоевского)

КОНЕЦ ЗАНЯТИЯ. ОБЩЕЕ ВРЕМЯ — 80 минут.

11 декабря 1998 г. ЗАНЯТИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

МОЯ ВООБРАЗИЛИЯ

ВЗРОСЛЫЕ:

М.О.САВВИНЫХ

НАДЕЖДА БАХТИГОЗИНА

ДЕТИ:

НИНА КУРГАНОВА

НИКА КОНДРАТЬЕВ

ДИМА КАРЕЛОВ

АНЯ РЫЖКОВА

СВЕТА САНДЫРКИНА

ВЕРОНИКА КУРАШОВА, 9 лет

ОЛЕГ НАУМОВ, 10 лет

СЕРЕЖА НИКИТИН

ВЕРА ЛАВЦЕВИЧ

ВОЛОДЯ ЧУРИЛИН

МАША СМОЛЕНСКАЯ, 8 лет

АЛЕША АНИКИН

Занятие начинается чтением детских сочинений.

ВЕРОНИКА. Я буду читать от себя, но я буду не мной, а другой девочкой. Сашей. Она встретилась со сказочными героями, точнее сказать — со сказочным героем.

«Меня разбудила Кэри, это моя кошка. Она спит у мамы, а под самое утро решает забраться ко мне.

— Саша, тебя к телефону, — крикнула меня из зала бабушка.

— Иду, — ответила я и подбежала к телефону.

— Саша, это я, Женя.

Женя — это моя подруга. С ней мы еще с садика дружим. А еще Алешка и Артем. С ними мы познакомились позже.

— Мы с ребятами задумали идти в театр, пойдешь с нами? — предложила Женя.

— Конечно, — согласилась я.

— О*кей. Значит, в твоем дворе в 17.00.

— Отлично.

Вскоре я позавтракала и села к телевизору.

В 17.00 я вышла во двор. Алешка, Артем и Женька уже ждали меня. Мы пошли в театр. Мои родители и бабушка сказали мне, что пойдут в гости, чтобы я их не ждала.

После театра мы решили немного погулять с друзьями. Когда мы возвращались, Артем резко закричал, показывая на мои окна: «Смотрите!»

О, Господи! Окна горели каким-то тусклым светом.

— Ой-е-ей! — взвизгнула эмоциональная Женька.

Нужно проверить, что там. Я еле слышно открыла дверь. Мы тихонько вошли. Из моей комнаты виднелся слабый огонек — свет от свечек? Я дрожащей рукой открыла дверь в мою комнату.

О, Боже! Здесь сидела какая-то фигура. Фигура повернула голову — и… Упс! Это кто — Кощей Бессмертный?

По моим расчетам, вернее, по картинке из сказок, — это он.

— Я — Кощей Бессмертный! — хриплым голосом произнес незнакомец.

— Что и требовалось доказать, — подытожила я.- Как вы сюда попали?

— Это вам знать не обязательно, — ответил Кощей. — Итак, кто вы?

— Мы… Я — Саша, это Женя, это Алеша, это Артем.

— Вообще-то, я здесь живу, — сказала я.

— Нет, где вы работаете?

— Мы не работаем. Мы учимся в школе. Номер сорок восемь. С уклоном в математику, — ответил Артем.

— Там все ходят в белых рубашках и черных штанах. Все хотят стать Пифагорами.

— Во-первых, Пифагор жил в Греции. А во-вторых, это было очень давно.

— Ты еще осмеливаешься спорить со мной! — закричал Кощей Бессмертный.

— С каких это пор вы имеете право на меня кричать! — возмутилась я.

— Ах, ты еще и огрызаешься! Да я превращу тебя в лягушку! — закричал Кощей. И произнес заклинание.

— А-а-а… — закричала я.

И…

— Саша, Саша! Я тебя уже полчаса бужу. Вставай. Иначе в школу опоздаешь

— Что? Где? Когда? — вскочила я.- А, мама, это ты… Что случилось? Это что, был сон?

— Что? — удивилась мама.

— Ничего, — спохватилась я.

— Скорей одевайся, школа не ждет, соня».

М. О. Ну вот… мы еще одну сказку услышали. О встрече со сказочными героями. Я хочу спросить, чем сказка Вероники отличается от всего того, что мы до сих пор слышали.

НИНА. Она отличается тем, что тут такой сон необычный… У нее есть подружка Женя, и очень хорошо описывается, где героиня учится… с кем она учится… откуда друзья. Она очень хорошо все описывает.

СЕРЕЖА. Тоже сон. Как у Ани… у Олега…

М. О. А чем сон, который мы видели у Вероники, отличается от сна, который был у Ани, у Светы… или, скажем, у Олега?

ОЛЕГ. Тем, что сон заканчивается в самый острый момент. Когда обстановка начинает накаляться во сне — то она просыпается.

М. О. А еще чем? Мне кажется, не только этим. Вот смотрите: и у Ани, и у Светы… там какая была ситуация? Там…

АНЯ. Там я одна встречаюсь… а здесь они все вместе…

М. О. Хорошо. Там ты одна попадаешь туда, где сказка.

ВЕРОНИКА. А здесь — собственная квартира.

М. О. Да. Здесь — наоборот. Примерно то же самое было и у Ниночки, да? Она сидела, делала уроки — и вдруг к ней влетела Баба Яга. Либо мы в сказку попадаем — одни или с друзьями…

ВЕРА. Либо выпрыгивает из сказки кто-то к нам домой.

НИКА. Я хочу сказать, чем эта сказка от машиной отличается. Там Маша Кощея победила, а здесь Кощей заколдовал.

ОЛЕГ. Этот самый сон является незаконченным… я же говорю, обстановка начинает накаляться, накаляться, и когда наступает самый острый момент… сон обрывается…

М. О. Хорошо. Что ж — обсудили мы этот рассказ. Вероника использовала уже известный нам прием сна для того, чтобы со сказочными героями встретиться. Правда… иногда ведь бывают такие штуки… здесь подчеркивается, что это был сон, да? А иногда у героя, который встречается со сказочными персонажами, остается ощущение, что он не понимает, — сон это или не сон. Но все равно, встречаясь со сказкой, он очень удивляется и спрашивает себя — не сплю ли я? Давайте теперь послушаем, что есть у Димы.

ДИМА. «Однажды, когда мамы и бабушки не было дома, я вошел в ванную и с испугом увидел, что Кощей Бессмертный прячет яйцо со своей смертью в раковине. Я отшатнулся и услышал крики. Войдя в свою комнату, я увидел, что Баба Яга, засунув пальцы в розетку, орет от удара током.

(с м е х)

Услышав, что кто-то бьет посуду, я побежал на кухню, где Водяной, сидя в раковине, со смехом бил посуду. Тут я подумал, что мне за это будет, и очень разозлился. Я включил воду, Водяного засосало в раковину, и он с криком скрылся в канализации. Взяв у Кощея яйцо, я бросил его в унитаз, Кощей со страху кинулся за ним. И, наверно, пять минут слышался отрывистый крик: « По-о-ой- ма-а-а-л!».

(с м е х)

С Бабой Ягой пришлось потруднее, но я все-таки придумал дать ей понюхать табаку, который я нашел на улице. Баба Яга, понюхав, стала сильно чихать, минуты через три она, все еще чихая, на ступе скрылась в неизвестном направлении.

Победив сказочную троицу, я как раз все успел убрать до прихода мамы и бабушки. Когда они пришли, они не заметили ничего необычного, и этому я был очень рад.»

Теперь второй рассказ.

М. О. Подожди… давай подумаем, что ты нам прочитал-то. Что необычного в этой сказке?

ВЕРА. Похоже на машину сказку. Очень даже.

НИНА. Просто когда кто-то читает рассказ, то один человек то, что ему понравится, начинает смешивать… Дима смешал рассказ Маши и свои выдумки. Ему понравилось, что Кощей Бессмертный шалил…

ДИМА. Да я это еще две недели назад написал!

М. О. Вот тут я готова встать на сторону Димы и сказать, что вообще у Димы такая манера… вы обратили внимание, как он обычно работает? Ему присуща такая ироническая манера. Это вообще очень похоже на него. Он всегда ситуации показывает странными… он как будто посмеивается всегда. Над своими героями и над нами, которые его слушают… Помните, какие басни у него были интересные, какие он реплики всегда подает на занятиях. Так что мне кажется, что здесь он как раз очень похож на себя. Но еще один момент. У него здесь нет никакого сна. Ни сна, ни миража. Он просто описывает эту ситуацию как нормальную. И совершенно даже не удивляется тому, что происходит.

НИНА. Он как бы… копирует? Как это назвать? ПЕРЕВОДИТ С МАШИНОГО ЯЗЫКА НА СВОЙ. Будто Маша говорит по-английски, а он переводит на русский.

М. О. Я не знаю, так ли… Это интересная гипотеза, хотя…

ДИМА. Я это написал, когда она еще вообще не читала.

М. О. Дима написал это раньше, чем Маша. Маша не слышала димин рассказ, и Дима не слышал машин рассказ… но они почему-то очень похожи.

НИНА. Но я же говорила… похожие герои… у Маши же было в рассказе, что герои убежали: они же шаловливые и решили забежать в другой дом.

МАША. Не в дом, а в банк… они пошли грабить банк…

М. О. Они побежали в дом к Диме? А там уже Дима хозяин, он ими распоряжается, как угодно.

НИКА. Мне кажется, одни пошли в банк, а другие — к Диме… в какой-то другой дом…

НИНА. Не подозревая, что Диме после Маши будет как-то…

М. О. Не знаю, не знаю… пока он с ними вполне справился, с такими шаловливыми героями. Но… Давайте послушаем второй рассказ.

ДИМА. « Прошло пять лет с того времени, как я победил сказочное трио, но война не закончилась. Я увидел сон, где Кощей Бессмертный сказал мне, что расплата придет скоро.

Через две недели после сна учеными был замечен НЛО. Когда я вышел во двор, НЛО приблизился ко мне, и я еще издалека увидел, что это Баба Яга в ступе. Приблизившись ко мне, она сказала: «Бой произойдет 20 апреля 1999 года в 6 утра на Красной площади».

Я собрал армию из тех немногих, кто мне доверял, и 20 апреля 1999 года ровно в 6 утра был на месте, думая о том, что мне будет от Кощея Бессмертного за то, что я искупал его в унитазе.

Первый бой был между Бабой Ягой и Горбачевым. Задание заключалось в том, чтобы заговорить зубы противнику. Не успела Баба Яга открыть рот, как Горбачев начал: « В смысле консенсуса мы вышли на период решения одних важнейших задач, чтобы потом перейти к решению других важнейших задач, в общем, дорогие друзья, процесс пошел!». Баба Яга упала в обморок и ее утопили в Енисее.

Второй бой был между Кощеем Бессмертным и Зюгановым. Кощей Бессмертный хотел метнуть копье, но Зюганов достал яйцо и съел его. Кощей испугался и упал в обморок. Он подумал, что это яйцо с его смертью.

(с м е х)

Зюганов взял яйцо, которое находилось на шее у Кощея, и сломал его вместе с иголкой. И Кощей умер.

Третий бой проходил между Водяным и Явлинским. Явлинский разжег костер и сказал: «А ты можешь так?». И он перепрыгнул через костер. А Водяной сдуру тоже прыгнул и растаял.

Вот так мы с нашим российским правительством раз и навсегда победили сказочное трио!».

НИКА. Водяной не мог растаять. Надо было сказать, что он испаряется…

М. О. Да, я думаю, это можно учесть. Вода не тает, а испаряется. Дима это, видимо, учтет… Чем отличается эта сказка от того, что мы слышали?

ОЛЕГ. Это какой-то карикатурический рассказ. Он как будто с известными именами рисует смешную картинку.

НИНА. Знаете, такое чувство… когда Дима пишет, перед этим он… сотни, наверное, анекдотов прочитает — и потом только идет и пишет. У него в голове анекдоты, у него в голове новости… про Ельцина какого-нибудь… у него то, что в голове, мешается с рассказом. Если бы у него были провалы памяти, он бы, наверное, сочинил что-нибудь не в связи с этим. А так, если он посмотрел много анекдотов, посмотрел новости с Ельциным или Зюгановым и потом пошел писать, то, наверное, это так. Когда он писал рассказ или басню про птичку, которая лапку себе сломала…

М. О. Про ворону.

НИНА. Да. Он, наверно, долго смотрел на птичек в окно… на снегирей или на ворон …и потом написал.

М. О. Причем он об этом пишет, стараясь сделать смешно. Хотя мне кажется, что все эти политические фигуры, о которых он говорит, это скорее… что-то вроде басенных героев. Нельзя сказать, что Горбачев там похож на себя. Или Зюганов. Можно было бы любого другого человека там подставить. Действительно, у него такой… анекдотический склад ума.

ОЛЕГ. То, о чем говорила Нина, можно назвать, по-моему, одним словом — ВДОХНОВЕНИЕ. То есть, если он долго будет чем-то заниматься… кино, например, смотришь интересное… и появляется вдохновение.

М. О. То есть вдохновение что делает? Оно берет все, на что человек смотрел, о чем он думал… и начинает все это перемешивать… с выдумкой?

СЕРЕЖА. Пегас прилетает.

М. О. Да. Пегас несет какие-то слова… какую-то форму…

НИНА. А мне кажется, что у нас у всех в голове… может, там какая-то метелка… вся информация, которая туда поступает, она там перемешивается… или как Буквоедик …к нам поступает в ухо информация, и мы что-то говорим, получаем что-то из этой информации. Так же Буквоедик. Он если число два, например, съест, он что-то с ним делает и получит — четыре.

НИКА. Мне кажется, что в голове у нас типа компьютера. Он все записывает. А если там какие-то провалы в памяти, то это типа вируса.

(с м е х)

М. О. Может быть.

ДИМА. А можно я скажу точнее? В голове — мозги. И все.

(с м е х)

М. О. Это Дима! Вот он так мыслит. У него в голове мозги. Он всегда очень точен. Он всегда все наши разговоры поворачивает так, что они делаются, с одной стороны, очень простыми, а с другой стороны, очень смешными. Он такой молодец. Мне, например, страшно нравится, что у нас есть Дима, и он все время нам как бы зеркало показывает: вот вы, посмотрите, с вашими разговорами, вот вы какие.

НИНА. Один мальчик говорил мне: « Нин, классно, что ты с нами!». Я что-то сделала … « Ну все-таки, Нин, классно, что ты с нами!».

М. О. Очень хорошо, что мы все есть друг у друга. Что у нас есть Верочка, Сережа… Олег, Володя, Алеша… Прекрасно, что мы все время друг другу даем посмотреть на себя со стороны. Чудесно! Девочки, Аня и Света, в прошлый раз хотели нам карту показать. Но карту они не сочинили, зато сочинили стихи. Сейчас мы их послушаем, а потом двинемся дальше.

(Аня и Света читают длинное стихотворение « Лисичка сидит на пригорке» — по очереди, сначала — Света, потом — Аня).

ОЛЕГ. Тут два автора… Первый автор, который читал первую половину…

АНЯ. Нет! Мы вместе писали!

М. О. Они просто читали по очереди.

ОЛЕГ. Я понимаю. Но все равно… Первая часть получилась как бы от автора, у которого есть басенный характер. Вдохновение в тот момент, когда писали, у одного было такое. А у другого в тот момент было вдохновение типа диминого…

(с м е х)

Переход резкий получается.

НИКА. Мне кажется, это от того, что они вместе писали. У одного было такое вдохновение, у другого — другое. Они соединили, и получилось интересное стихотворение.

М. О. Интересное стихотворение?

ДЕТИ. Интересное.

АНЯ И СВЕТА. Нет там никаких половин. Мы все вместе писали.

М. О. Понятно. Но смотрите, что Олег говорит нам. Ваши характеры разные, получилась как бы перекличка.

СВЕТА. С меня все началось. У нас в учебнике по русскому было написано — «Лисичка сидит на пригорке». Я села писать стихотворение. Потом Аня пришла, и мы стали писать вместе.

М. О. Кто-то из вас задал определенную тему. Помните, мы прошлый раз об интонации говорили? С точки зрения Олега, если я правильно тебя поняла, Олег, кто-то задал басенную интонацию — лисичка-сестричка, зайчик, ежик… понятно, что это такие басенные моменты… а потом включается ироническая интонация… анекдотическая… как у Димы… что дает нам право говорить, что там есть вот такая интонация? А? Там появляется больница для психов… и так далее… Вот такое и получилось. Два вдохновения встретились — и получилось такое стихотворение.

ОЛЕГ. Стихотворение + стихотворение = вдохновение.

М. О. А, может, наоборот, вдохновение равно стихотворение, поделенное на стихотворение?

(с м е х)

Ну в общем, не так важно. Какая-то, наверное, тут своя математика есть.

Теперь Ниночка читает свой рассказ.

НИНА. Не читаю… я запомнила.

Дома я пришла… Я когда пришла после школы… Пришла я после уроков. Мама сказала: « Иди спать, уроки сделаешь попозже».

(с м е х)

Это был не вечер. Но мне все равно очень хотелось спать. Я легла спать. И вдруг — что такое? — я просыпаюсь. И нахожусь в зеркальной комнате. Я ступила шаг — я уже нахожусь в пустыне. Я ступила еще шаг — я нахожусь в Африке. Вдруг я вижу — идет какой-то волосатый мужчина и поет: « Пчелка-пчелка… Пчелка-пчелка…». Поворачиваюсь — такая большая оса на огромном великаньем цветке. И поет: «Волосатенький мужик… волосатенький мужик…».

(с м е х)

Я думаю: ничего не могу понять. Где я нахожусь? Думаю: так, если я сплю, первый способ… Нина, вспоминай!

Вижу — откуда-ниоткуда — появляется озеро. Я иду, хотела взять облить себя, только просунула руку — и вытащила за руку крокодила. Я тут совсем уже обомлела. Что такое? Я побежала куда глаза глядят. Я, наверно, когда бежала, ущипнула себя сто раз. Никак не могла проснуться.

Стоит Баба Яга. На одной ноге. Делает цаплю. Смотрю — вырастает огромный клюв. Нога становится журавлиной. Вдруг у нее вырастает клык. Я смотрю и не могу ничего понять. Куда я попала? — спрашиваю я у цапли-льва-бабы-яги.

Она говорит: Угу! Двойку получила. Теперь иди — найдешь возле озера пятерку, тогда уже и возвращайся.

И такими глазами — большими, круглыми и злыми — посмотрела на меня.

Я начала вспоминать все события. Стала так перечислять: математика — четыре… русский — а!..

Я побежала к озеру. Смотрю там купается пятерка: Нина двойку получила! Нина двойку получила! Ха-ха-ха-ха-ха…

А на берегу стоит надутая двойка и говорит: Меня обзывают!

Я думаю: Ну вот… вот пятерка… вот я ее и нашла.

Быстренько я побежала, оседлала пятерку. Как на ней было приятно! Как будто ешь мамины блинчики.

Но вдруг я увидела, что ко мне подходит этот волосатый мужик и гладит меня по головке.

Вдруг я открываю глаза и нахожусь в комнате. Надо мной стоит мама и гладит меня по голове.

— Нина! У тебя температура. Делай уроки.

(с м е х)

ДЕТИ. Температура — и делай уроки…

СЕРЕЖА. Нина засунула руку в озеро — и достала за руку крокодила. У него же лапа!

НИНА. У него была человеческая рука!

НИКА. Насчет двойки — это правда было.

М. О. Была двойка по русскому?

НИКА и ВОЛОДЯ. Да. Была. В первом классе, когда не было оценок еще…

ОЛЕГ. Здесь интересно то, как меняется настроение-вдохновение. Шаг один — одно. Шаг другой — другое. Нина, может быть, я не прав… Но я хочу спросить, не смотрела ли ты одно кино?

НИНА. Смотрела я кино.

ОЛЕГ. Как оно называлось? На букву П? Тогда все понятно. Первое у нее от этого самого фильма.

М. О. А какое кино-то?

ОЛЕГ. «Перекресток миров».

НИНА. Да, помню… «Путешествие в параллельные миры».

М. О. Ага! Понятно. Вот, Ниночка… Сегодня у нас, между прочим, с этого и началось. Ты упрекнула Диму, что он что-то там такое «слямзил» у Маши. На самом деле оказывается, что все сюжеты, приемы… они все время вот тут с нами — и трудно сказать, кто на кого повлиял.

ОЛЕГ. Про двойку… это, конечно, она у меня выловила…

М. О. А вот говорят, что это была ее собственная двойка.

НИКА. Да! И не одна к тому же…

М. О. Вот — видишь. И Ника радостно об этом сообщает.

НИНА (конфиденциальным тоном) Ника, я вот покажу тебе твою тетрадь — очень ты будешь рад…

М. О. Но вот посмотрите — уже много мы с вами сказок и рассказиков видели, где обыгрывается этот сюжет. Человек получает двойку — такая вот неприятность случается — он попадает куда-то в сказочный мир непонятный, чаще всего при помощи сна..

НИНА. А вот про пчелку… это я сделала из анекдота …Есть такой анекдот. Идет Вовочка и поет: Пчелка-пчелка… Пчелка сидит на цветке и поет: Вова- Вова…

М. О. Видите, что происходит с нашим вдохновением? Оно берет и все, что ему попадается, перемешивает.

ВЕРА. Получился рассказ, как в «Стране невыученных уроков».

М. О. Ну вот… теперь мы уже совершенно вплотную подошли к тому, на чем мы закончили в прошлый раз. Помните, на чем закончился наш разговор? Я спросила вас о том, как можно попасть в сказочную страну.

Мы по-разному говорили о сказочной стране. Она у нас была даже не страна… а земля… или планета,.или, может быть, целый мир …потом выяснилось, что сказочные герои вообще, может быть, среди нас постоянно… помнишь, Света, ты говорила …потом Ниночка нам сказала, что …они все время с нами… что наш мир, в котором мы живем реально, и сказочный мир…

НИНА. Я не так сказала. Я сказала, что эти герои не видимы для нас. Как мы не видимы для них.

М. О. То есть мир, в котором мы живем, и мир — сказочный, фантастический, придуманный, воображаемый… они перемешиваются друг с другом, да?

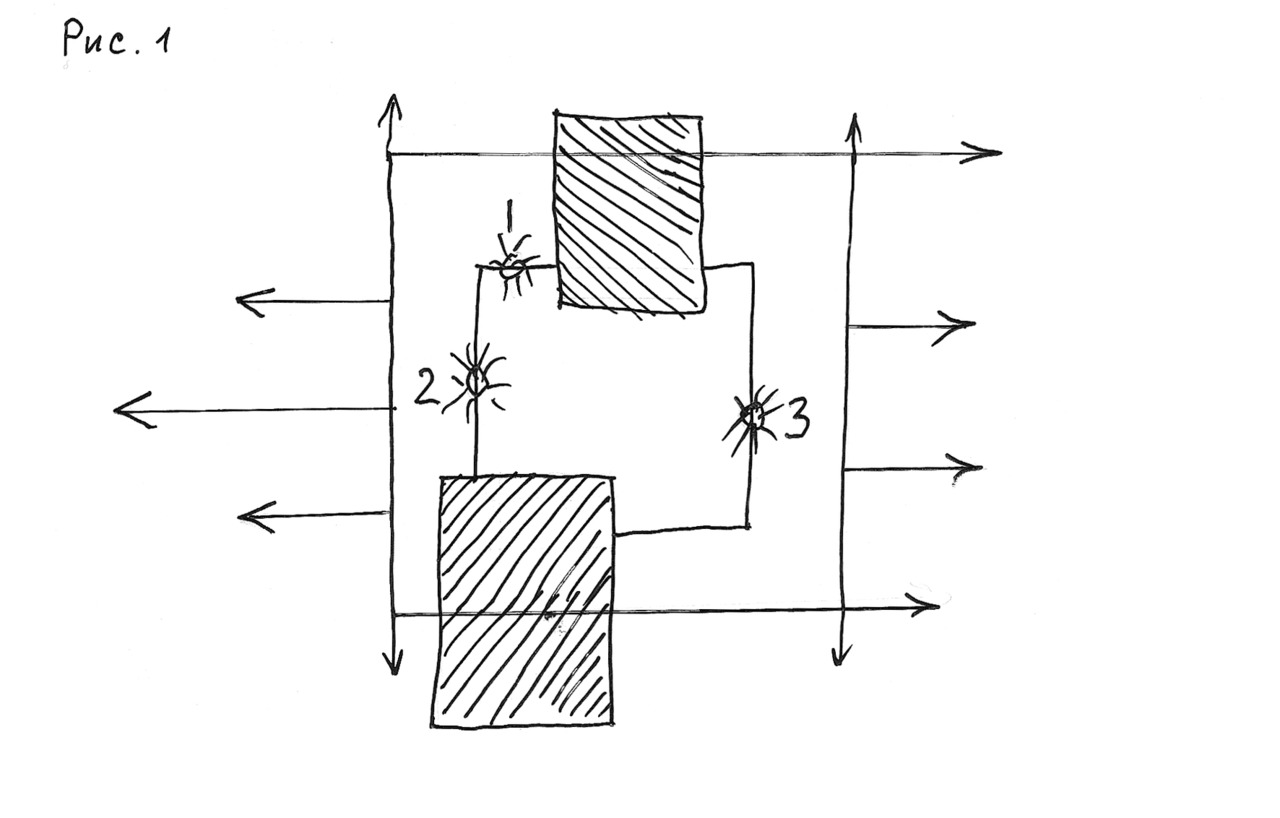

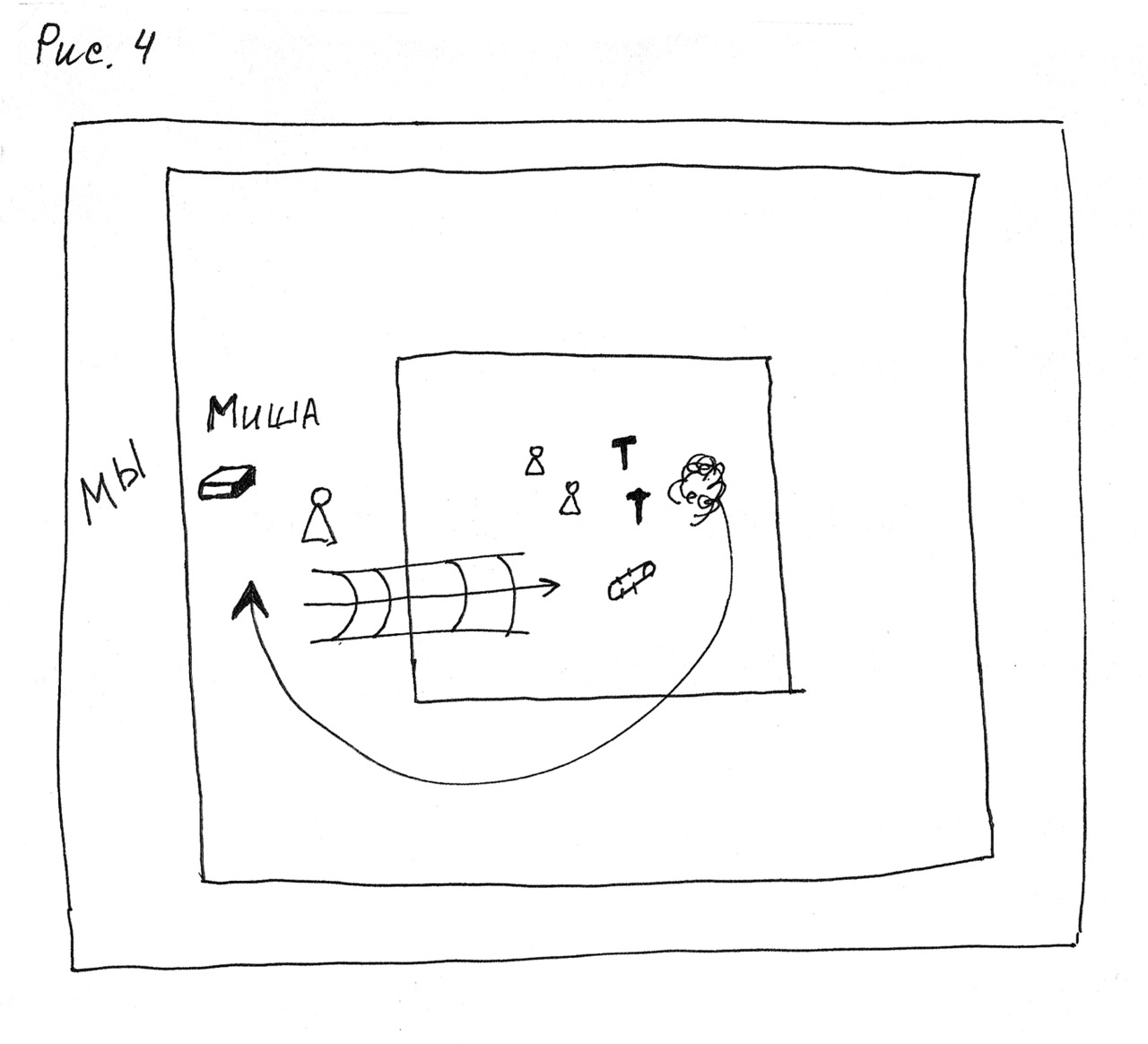

ОЛЕГ. Я хочу свою мысль изобразить в виде небольшой схемы.

М. О. Ну попробуй.

Олег рисует на доске.

Ты уверен, Ника, что ты его слушаешь? Ты уверена, Ниночка, что ты его слушаешь, поднимая руку? Девочки, вы уверены, что вы с нами?

Он рисует какие-то квадратики — один в другом.

НИНА. Он, кажется, сказку рисует. За пределы выходят герои…

М. О. Сейчас он нам пояснит, что он имеет в виду.

Дети внимательно следят за возникающим на доске рисунком.

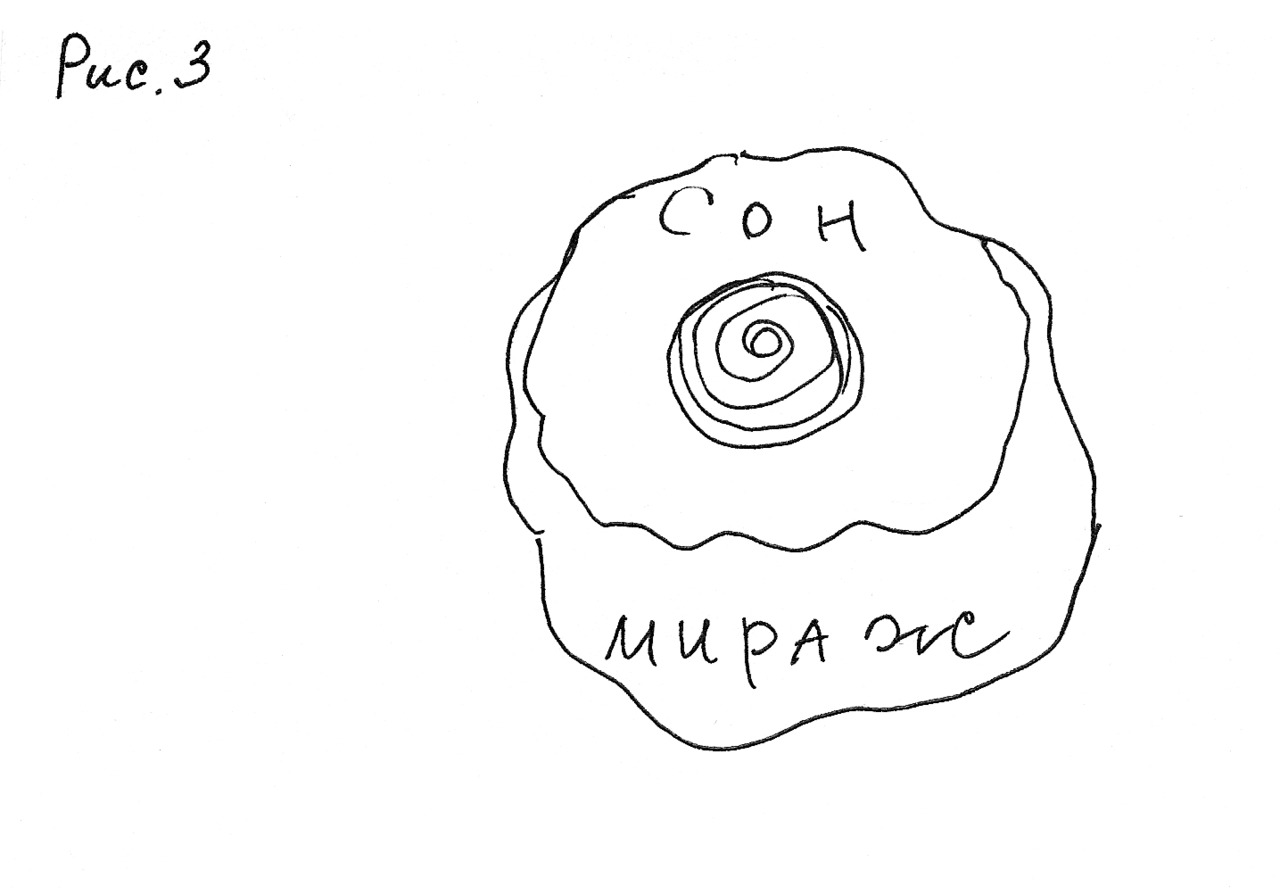

ДЕТИ. Смотрите — он пишет: сон… мираж… видение…

НИКА. Что там получилось?

М. О. Он сейчас пояснит нам…

НИНА. А вот я хочу сказать к вашей теме…

М. О. Сейчас говорит Олег — и мы будем работать с тем, что он покажет. Запомни, что ты хотела сказать.

НИНА. А можно я запишу?

НИКА. Можно записать?

М. О. Конечно же! Это очень здорово, что у нас есть тетрадки, и мы можем — раз! — на полях и пометить свою мысль, а потом — вспомнить и сказать… Олег! Аудитория заждалась! Нарисовал! Объясняй.

ОЛЕГ. Маленький квадратик — это наш мир и все, что в нем существует. Большой квадратик — это и сказка, и литература. Тут еще есть маленькие штриховые квадратики, которые показывают, что этот мир… то он есть, то его нет… вот — мираж… видение… сон… и так далее. Вот тут у меня есть что-то вроде… таких бомбочек… бомбочки могут иногда в этих квадратиках проделывать дырки… именно тогда, когда в маленьком квадратике у какого-либо человека в сознании появляется какое-то такое… первый вариант — совесть… начинают они прорываться, и эти миры начинают потихонечку перемешиваться… второй вариант — это сон… это бывает чисто ото сна… вот я отдельно нарисовал …и третий вариант — надежда …это чисто от надежды… называется миражом. Именно тогда, когда чего-то очень-очень ждешь, и его появление невозможно… появляется мираж…

ВЕРОНИКА. Мне кажется, что Сказка — это невидимый спутник Земли.

М. О. Посмотрите, ведь то, что Олег нарисовал очень похоже на то, что говорит Вероника. Вы согласны? Ведь посмотрите — вот у него мир, где мы все живем, наш мир, мы, а большой квадратик…

ОЛЕГ. Он бесконечный, там это стрелочками показано…

М. О. Да, бесконечный… сказка, фантазия… вот тот воображаемый мир… назовем это условно — Планета Сказок… Литературы… как угодно… и Олег говорит, что есть ходы, благодаря которым эти миры как-то действуют друг на друга… Мы и сказочные герои… между нами возможны какие-то отношения… мы переживаем какие-то контакты… Героя мучит совесть, и он видит сон…

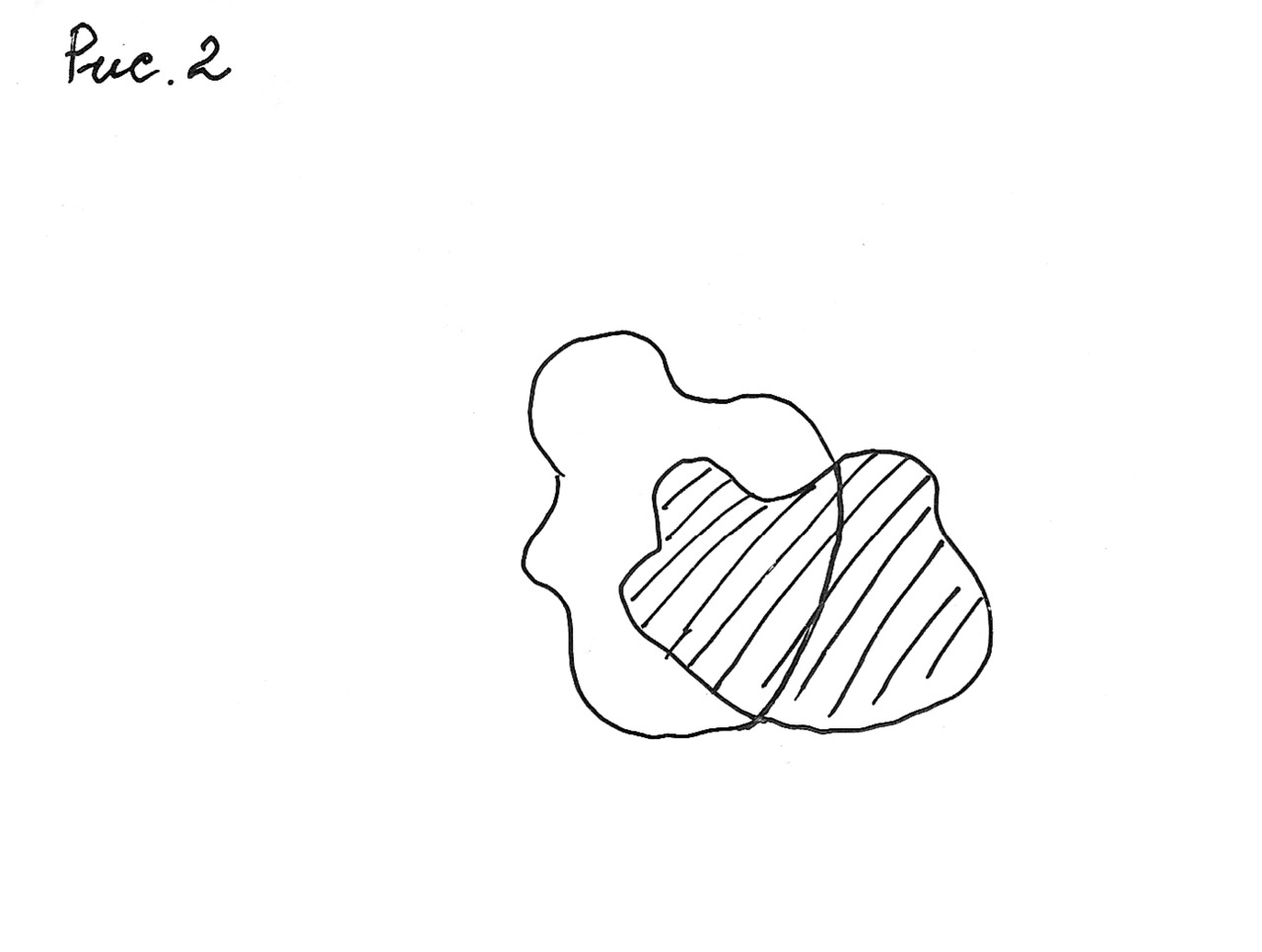

НИКА рядом с рисунком Олега рисует свою схему.

НИКА. Мне кажется, что можно нарисовать вот так — землю… как в математике. Сейчас мы проходим…

АЛЕША. А ведь в этот мир сказок можно попасть только через сон…

М. О. А вот говорят, что не только через сон. Мы хорошо обсудили с вами именно сон.

НИНА. Если через сон, то это, наверное, будет выглядеть вот так.

НИНА рядом с рисунком Олега и Ники рисует свою картинку.

ДИМА. А если — книга?

М. О. Через книгу еще… Ниночка в прошлый раз очень подчеркивала это. И Ника говорил об этом. Сама книжка и есть то самое другое измерение… дверца, вход…

НИКА. (комментирует рисунок Нины) Мне кажется, видение — это то же самое, что мираж.

М. О. Мы можем пообсуждать потом это, чем мираж или сон от видения отличаются.

НИКА. А можно туда попасть через картину… Если долго на нее смотреть, то можно в ней оказаться… внутри…

НИНА. А мне такая мысль пришла, что можно прямо сейчас… пойти, обыскать все это помещение… найти дверцу… мне кажется, что в нашей комнате, есть что-то загадочное…

(обрыв записи)

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

НИКА. Герои — они инопланетяне.

НИНА. А мне кажется, что сказка… ОНА ЖИВЕТ НАМИ. Как будто тело принадлежит сказке. Ведь когда кто-то берет книжку, ее очень сложно положить на место. Потому что сказка как бы притягивает и начинает командовать. Как бы книжка светится, и она заставляет себя читать. Как будто там герои засели, как в тюрьме, пока их кто-нибудь не вызволит, и они притягивают… когда же их освободят.

М. О. Итак… мы начинаем читать книжку… в книжке нам открывается какое-то другое измерение, и оказывается возможна встреча… мы открываем книжку… и что же мы там видим? Что нас там ждет?

НИНА. Я нарисовала… солнце вместе со звездами… у домика Кощея Бессмертного — усы и глазки…

М. О. То есть сразу видно, что что-то необычное, да?

НИКА. А у меня всегда предметы живые в сказке…

М. О. Начинают оживать предметы, и мы догадываемся, что попали в сказку. Предметы начинают оживать, звери начинают говорить человеческим голосом… Я даже напомню вам сейчас такой эпизод, когда Олег стоял у доски и говорил нам… бывает иногда в фильмах и книгах, что мы начинаем видеть этот мир глазами героя… как будто все время мы движемся вместе с ним… и наши глаза становятся его глазами и мы видим все вокруг его глазами… мы попадаем словно … «в шкурку» героя… как кто-то уже говорил сегодня — в тело… Наше тело становится…

НИНА. Чьим-то.

М. О. Да. Чьим-то.

НИНА. Раньше вот считалось, что если человек умирает, то душа переселяется в его родного. Открываешь книгу, начинаешь читать, то уже не бросишь, потому что из книги весь смысл начинает как бы в тебя переселяться. И если ты закроешь книгу, то, может быть, эта душа останется тут, и ее как-то можно увидеть даже.

ВЕРА. А мы вот сейчас по истории проходим. Люди думали, что во сне душа уходила к своим предкам, и если человека внезапно разбудить, то он может умереть.

СЕРЕЖА. Потому что душа не успеет вернуться.

М. О. А если мы умудрились свою душу оставить там в книжке… то когда кто-то начинает читать книжку… вот тут-то и… начинается, да?

ОЛЕГ. По-моему, это совершенно точно, и даже могу сказать, как это дело проявляется. Когда читаешь любую книжку, даже не обязательно литературную… а может, какой-нибудь учебник, читаешь, читаешь, а потом приходит отец и говорит: все, давай делай уроки. Книгу закрываешь, но все, что ты прочитал — у тебя остается.

НИНА. А вот я хотела сказать, что, если ты засыпаешь, глаз у тебя же закрыт. Но ты все равно видишь.. например, если ты читал книгу, у тебя был глаз открыт, и ты чувствовал себя героем, а когда ты спишь, глаза у тебя закрыты, но они как бы открыты — и ты видишь глазами этого героя, так что…

(рисует на доске)

МАША. Когда глаза закрываешь… вот сейчас у нас свет горит, а когда глаза закрываешь, все равно в глазах — свет…

НИНА. Я сегодня не только спала и видела глазами героя. Я сегодня провела опыт. Вчера ночью. Когда мама ушла. Что кто-то все-таки тут есть. Я долго верила в Пушкина, маленькая. Я решила проверить, ходит ли тут Пушкин. Чтобы не страшно было засыпать. Я взяла круг и там алфавит весь в круг написала. И нарисовала гроб… ДА и НЕТ по углам… накалила иглу, повесила ее на ниточку и спрашиваю: «Пушкин-Пушкин, ты здесь?». Иголочка начала сама двигаться и показывать на ДА. Я спрашивала у него так все. Я спросила у него: «Марина Олеговна мне нравится?» — ДА. Я думаю, что такое? Что он — предвидит, что ли? Вот как бы Пушкин… он будто тут… он как будто сочиняет эти сказки. И мы — видим глазами героя.

М. О. Чудесно! Но ведь герой-то тоже… я хочу сейчас обратиться к сказке, которую мы начали читать в прошлый раз. Мы начали ее читать — что мы видим?

СЕРЕЖА. Что мальчику удалось попасть в сказку.

М. О. Но мы-то начинаем читать книжку… открываем книжку… начали читать… вот оно, соприкосновение с другим измерением — вот оно, в книжке. Мы сразу же попадаем — куда?

ДЕТИ. В табакерку.

М. О. Сразу в табакерку?

ВЕРА. Нет.

НИНА. Знаете, я хочу сказать — мы как-то неправильно поступили. Вы вот сразу сказали — все, времени нет и книжку захлопнули. Так же нельзя. Произошел взрыв. Что, может быть, одни герои из табакерки остались там. А другие оказались здесь. Я же говорила, что опасно так делать.

М. О. Тогда мы вот что сейчас сделаем. Итак… мы открыли книжку … «Папенька поставил на стол табакерку. „Поди-ка сюда, Миша, посмотри“. Миша был послушный мальчик, тотчас оставил игрушки и подошел к папеньке». Куда же мы попали с вами?

НИНА. В дом.

М. О. В комнату к Мише. Мы видим стол. На столе — табакерка. Видим Мишу. Мы в комнате Миши находимся?

ДЕТИ. Да.

М. О. Вот он — Миша. А потом с этим Мишей начинает что-то происходить.

НИНА. Марина Олеговна, а что такое табакерка? Шляпа, что ли?

М. О. Табакерка — это коробочка, в которой хранится табак. Но поскольку Миша жил в начале девятнадцатого века… тогда было очень модно делать такие игрушки. Кажется, что это табакерка, в ней хранится табак, но на самом деле это вовсе не коробочка для табака. В этой коробочке устроен специальный механизм. Открываешь крышку — начинает музыка играть. И очень часто в этой табакерке устраивались фигурки — начинает механизм крутиться, и они двигаются, кружатся, иногда очень сложные движения выписывают. Вот какая табакерка была у Миши.

НИКА. Сейчас есть… типа таких вот… шкатулочки…

М. О. Да. Шкатулочка. Музыкальная шкатулочка.

ОЛЕГ. А как тогда бывает, когда проникаешь… даже и не в литературу… а в учебник какой-нибудь…

М. О. Вот у Олега, например, есть любимая книжка про Бейсик. «Основы программирования на Бейсике». Куда он попадает, когда начинает эту любимую книжку — на ночь! — читать? Куда-то, наверное, попадает.

НИНА. Я хочу сказать, что мы просто не видим этой сказки. Взрослые говорят …некоторые мамы …Ну, подумаешь… сказка… не бывает ничего. Просто мы еще не пробовали! Есть же такие шкатулки, в которых играет музыка, и человечки танцуют. Можно же тоже туда как-то проникнуть. Мы не имеем права говорить, что все такое нормальное. Мы вообще не имеем права сказать, что эта комната нормальная.

М.О. (смеется) Потому что все мы тут собрались очень странные.

ДИМА. Ну почему же?!

ВЕРА. А я сейчас читаю книжку «Баранкин, будь человеком». Там один мальчик… Ему мама говорит — если захочешь, то получится. И вот он решил превратиться в воробья. И стал воробьем.

М. О. Чудно. То есть посмотрите — Миша попал в табакерку, во-первых, потому, что засыпает плюс еще он очень хотел узнать… да? Баранкин очень-очень захотел… Смотрите, очень часто, открывая книжку, мы попадаем в другое измерение, очень похожее на наше. Миша — обычный мальчик. Баранкин — обычный мальчик. И Олег — обычный мальчик. Но тут с этими героями, к которым мы уже привыкли, начинают происходить разные события. Включаются те «бомбочки-зениточки», про которые Олежка говорил. Например, герой засыпает… герой начинает мечтать, сильно-сильно хотеть, как Ника нам говорил, смотрит на картину… И…

Ребята, у нас закончилось время. Дочитайте, пожалуйста, дома эту книжку. Она очень известная, наверняка у вас есть.

ВОЛОДЯ. У меня есть.

М. О. Есть у Володи. Вот с Володи в следующий раз и начнем. Он опять промолчал весь урок.

НИНА. Нет, не промолчал. Один раз сказал. Может быть, Вова слишком догадлив? Он ничего не говорит, но он догадывается.

М. О. А может быть, он — слишком воспитанный мальчик? Он ждет, когда все скажут, и ему, конечно, не хватает времени, пока вы все выскажетесь.

ВЕРА. А может, он стесняется?

М. О. Я думаю, что он воспитанный очень человек и очень деликатный. И если мы будем вести себя так все время, Володя, может быть, никогда ничего не скажет. Поэтому в следующий раз мы начнем с Володи. Он нам дочитает сказку. И расскажет нам, как же происходит там проникновение героя в сказку. И что там происходит с ним.

ДЕТИ. Он потом проснулся.

М. О. Э, нет. Он не просто проснулся. Зачем же было сказку начинать, если с героем ничего не происходит. Заснул — ну, проснулся. Ну и что.

НИНА. С нами-то тоже должно что-то происходить. Только если мы этого хотим. У нас же просто нету времени спокойно начать делать что-то необычное. Тогда это будет сказка. Вот сказки на самом деле — они немножко скучные. Если мы начнем в нее играть, то просто сядем и начнем делать что-то необычное. И все. И на этом вся сказка. Что мы делаем что-то необычное.

М. О. Да. Но если это необычное еще и имеет какой-то результат, с героем и с нами что-то действительно происходит, то мы меняемся от встречи со сказкой. Тогда, наверное, нескучно получается, да?

ОЛЕГ. Володя, наверное, очень много думает. Он додумывает все до конца — и только потом говорит.

М. О. Что ж, пропоем в конце урока дружно СЛАВУ ВОЛОДЕ ЧУРИЛИНУ за то, что он дает всем сказать и при этом очень много думает.

НИКА. Есть поговорка — «Говори мало, слушай много, а думай еще больше.» И еще есть поговорка — «В умном разговоре ума наберешься, а вот в глупом — свой потеряешь».

М. О. Мы закончили на сегодня. До вторника. Спасибо за работу.

КОНЕЦ ЗАНЯТИЯ. Общее время — 80 минут.

15 декабря 1998 г. ЗАНЯТИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ

ВЗРОСЛЫЕ

М. О.

НАДЯ БАХТИГОЗИНА

ДЕТИ

НИНА

АЛЕША

НИКА

ВОЛОДЯ

СЕРЕЖА

ВЕРА

ДИМА

АНЯ

ОЛЕГ

МАША

АЛЕША. Вы говорили, что мы начнем с Володи.

М. О. Для того, чтобы начать нам сегодня заниматься, нам надо как-то настроиться на работу. День какой-то тяжелый…

АЛЕША. Да, плохой.

М. О. Нам надо собраться… и нас сейчас Володя замечательно соберет.

МАША. А у меня сегодня очень хороший день. Я две пятерки получила.

ОЛЕГ. И у меня — хороший.

М. О. Да… скорее всего, это только у меня день плохой.

НИКА. У меня тоже плохой.

АЛЕША. И у меня тоже плохой.

М. О. Ну что ж… давайте сделаем вид, что у нас всех сегодня хороший день, потому что нам всем сейчас будет очень интересно. Ведь Володя нам сейчас расскажет о той сказке, которую он прочитал. Пожалуйста, Володя.

ВОЛОДЯ. Там самое главное — пружинка.

НИНА. А ты прочитай!

Володя читает сказку «Городок в табакерке» — до конца.

Володя учится во втором классе и читать ему еще трудно. Через пару минут он, что называется, «теряет аудиторию».

М. О. Извините, пожалуйста, ребята! Смотрите, что у нас происходит… Дима что-то Олегу объясняет, всем своим видом показывая, что ему не интересно с нами… Ника чем-то шуршит… Нина…

НИНА. (очень выразительно) Я слушаю.

М. О. Ну вот… Понятно, что Володя еще неопытный читатель. Но, тем не менее, нам очень важно узнать, чем закончилась сказка. И хотя как будто бы мы все прекрасно знаем, чем она закончилась, я думаю, Володя нам сейчас покажет некоторые тонкости, на которые раньше мы могли не обратить внимания. Поэтому я прошу вас быть очень-очень внимательными. Договорились мы?

ДЕТИ. Договорились.

Володя продолжает чтение — уже без помех до конца.

М. О. Спасибо большое, Володя.

СЕРЕЖА. Я хочу сделать вывод из этой сказки.

М. О. Подождите. По-моему, о выводах нам еще рановато говорить. Как вы думаете, почему именно эту сказку я тогда, после наших долгих разговоров о Бабе Яге, о сказочной стране, о способах попасть туда — решила с вами прочитать?