Бесплатный фрагмент - Человеческий атом

Глава 1. Атом в поле

(версия 2.1 — «человек-атом» как открытая система)

Часть 1

1. Пустое притяжение

Когда-то старый астроном говорил: чтобы понять Вселенную, нужно почувствовать вкус пустоты. Я родился в таком месте, где пустота жмёт язык, как шершавый песок: посёлок-на-отвале, вытянутый вдоль заброшенного рудника. Рудник был похож на кратер вырванного сердца — и он действительно вытягивал из жителей силу, знание и мечту, пока здесь не остались только оболочки.

Мою мать звали Алия, отца — уже никто не помнил. Отец исчез ещё до моего первого слова; в посёлке говорили, что таких людей «высасывает отвал»: кто-то едет в город за работой, кто-то в приграничную армию, кто-то просто пропадает — и пустота заполняет трещины. Так я познакомился с первой физической истиной: среда давит. Давит так же, как воздух в забое давил на виски покоробленных шахтёров.

Школа была одноэтажным бараком с помятым флагом. Учителя задерживались редко, учебники — ещё реже. Моё инфантильное ядро — зародыш знаний и навыков — не получало ни протонов истины, ни нейтронов умения. Электронные уровни — семья, друзья — гудели пустотой. Ближе к вечеру, когда ветер тянул серу из карьера, улицы вспыхивали блёклым оранжевым свечением, как если бы кто-то резко повысил напряжённость внешнего поля. Мы сидели на бетонных трубах и слушали хруст камней под ногами стариков.

В тот год в посёлок прибыл учитель физики по имени Эрнар. Он приехал на списанном внедорожнике, который буксовал на каждой кочке. Его появление стало моей первой «квантовой флуктуацией» — всплеском энергии среды.

2. Протоны истины

Эрнар распахнул двери класса и первым делом спросил:

— Кто скажет мне, что тяжелее — тонна воздуха или тонна железа?

Мы молчали, как вакуум между галактиками. Он усмехнулся:

— Одинаково. Но воздух кажется легче, пока вы им дышите. Знание — тот же воздух; перестанете дышать — задохнётесь.

С тех пор он таскал в школу странные приборы: рубиновые лазеры, германиевые диоды, даже кусок метеорита в стеклянном кубе. Каждый урок становился реакцией: моя оболочка тревожно дрожала, а ядро впитывало протоны — формулы, факты, мысли.

Первая формула, прибитая мелом к доске, сияла как знак откровения:

E = Δmc²

Эрнар говорил: «Энергия — это цена превращения массы. Человеческая масса — это ваши знания, навыки, ценности. Чем массивнее ядро, тем больше энергии можно высвободить, когда придёт импульс».

Я впервые увидел, как среда обогащённая — даже если это всего один человек — ускоряет рост ядра экспоненциально. Через месяц у меня появилось первое устойчивое «состояние» — привычка решать задачи до рассвета.

3. Нулевая орбита

Семья была моей нулевой орбитой: я и мать. Она пела тихие степные колыбельные, обвивая голосом пустоту. Но теперь между нами возникла новая частица — вопрос: «Почему небо звенит ночью?» Я делился теориями, а она улыбалась так, будто заря покрывала рудник заново.

В ржавой кухне, при свете керосиновой лампы, я объяснял:

— Ночное небо звенит, потому что космический ветер бьёт в магнитосферу.

— Так же, как ветер бьёт в наш дом?

— Точно. Но там, вверху, дом — это вся планета.

Мать слушала, и это был первый электрон на моей семейной орбите — связь, наполненная смыслом.

4. Импульс среды

Из города пришло известие: рудник хотят взорвать и затопить, чтобы не осталось «социального капкана». Старики в магазине ругались: «Нас хотят вычеркнуть, будто ошибку в журнале!»

Среда колебалась, как газ под поршнем. Давление росло. Эрнар написал петицию — «Ликвидация без рекультивации убьёт нас». Он предложил ученикам подписать. Я поставил подпись первым — моё ядро дрогнуло, высвободив энергию долга.

Впервые я почувствовал себя атомом в ионном поле: меня тянули разные заряды — страх, гнев, надежда. Мать сказала: «Не суйся, сломают». Но ядро уже имело три протона — закон Ньютона, закон сопротивления материалов и закон равенства масс. Они держали меня жёстко.

5. Вспышка адаптации

Слух о петиции дошёл до районной администрации. В школу приехал инспектор — гладкий, как отполированный бериллий. Он говорил: «Ваша инициатива деструктивна. Порядок выше самолюбия».

Эрнар не спорил. Но в тот же вечер он дал мне книгу Клаузевица и сказал: «У войны тысяча лиц, но цель всегда одна — изменение среды».

Я понял: если не изменить поле, поле изменит тебя.

6. Первая реакция

Через неделю Эрнар собрал нас на выходные у рудника. Мы спиливали металлические фермы, собирали микротурбины из старых динамиков. Он объяснял: «Вода затопит шахты — мы поставим турбогенераторы и запитаем посёлок». Мы строили модель автономного реактора, даже не думая, что это — молекула: ядра знаний объединяются, чтобы стабилизировать внешнюю среду.

В тот день у меня появились первые нейтроны-навыки: сварка, резьба, расчёт напора. Я видел, как каждый протон знания требует нейтрона умения, иначе ядро станет радиоактивным — сломается от избыточного заряда теории.

7. Разряд

Ночью, возвращаясь домой по пустому карьеру, я чувствовал, как под ногами гудит металл. Отдалённый взрыв дробил тишину — где-то опускали старую переправу. Вспышка света высекла тень посёлка на сером небе. Я поймал себя на мысли: меня трясёт от восторга.

Это было похоже на переход электрона на более высокий уровень — я увидел масштаб. Моя жизнь из локального вопроса «выжить» стала задачей «изменить поле». И с этой задачей конец пустоты означал начало вселенной.

Часть 2

1. Набат среды

Утро началось со стука в дверь: два полицейских в пыльных мундирах. Они вежливо попросили пройти в школу: «Несанкционированные работы на объекте». На их лицах застыла суровая нейтральность, как на каменных идолах пустыни.

Во дворе школы собрали всех, кто участвовал в ночной вылазке. Инспектор-бериллий держал в руках нашу импровизированную турбину. Лопасти болтались, словно обрубленные крылья.

— Это незаконно, — произнёс он, — и главное, бесполезно. Вода будет токсичной. Ваш генератор не спасёт.

Эрнар шагнул вперёд:

— Значит, нам нужен фильтр и катализатор. Мы готовы.

Инспектор посмотрел на нас, как физик — на ошибочный эксперимент, и вздохнул:

— Открытая система, говорите? Запомните: открытая система быстро загрязняется. Закройте её, пока не поздно.

Эти слова стали для меня антирезонансом — попыткой среды подавить колебания ядра. В тот же миг я почувствовал, как мой внутренний заряд усилился.

2. Предел вакуума

После собрания одноклассник Даник предложил:

— Соберём команду. Раздадим задания: кто ищет материалы, кто чертит схемы. У нас три недели, пока не взорвут вентиляционный ствол.

Так оформилась моя первая молекула — шестеро подростков и учитель-катализатор. Мы назвали себя «Предел Вакуума» — из протеста против пустоты.

Молекула была нестабильна: каждый из нас имел разные ядра. У Сэма — богатый навык механики, но мало знаний теории. У Марьи — море формул, но руки дрожали над болгаркой. Лика тащила из дома старый ноутбук с «Маткадом», а Даник спорил о справедливости с каждым болтом.

Я видел, как наши электронные уровни — социальные связи — перепутались, создавая узел. Иногда узел пульсировал болью: ссорились, замыкали цепь, тонул сигнал. Но каждый раз мы приходили к Эрнару, и он добавлял в реакцию нейтрон-совет:

— Ковалентная связь — это обмен, а не поглощение. Дайте друг другу по электрону.

3. Дефицит нейтронов

На третий вечер я заметил, как Лика сидит на крыше гаража и плачет.

— У меня голова трещит, — призналась она, — я не могу рассчитать поток.

Я сел рядом. Луна подсвечивала дорожку ржавых рельс, как серебряный спектр.

— Знание без навыка — как протон без нейтрона, — сказал я. — Колеблется и выбрасывает энергию. Давай учиться вместе. Я покажу, как рассчитывать напор, а ты объяснишь, зачем нужен катализатор на входе.

Так у нас появилась валентная пара — устойчивый обмен, сглаживающий заряд.

4. Внешний обстрел

Через неделю районная газета вышла с заголовком: «Подростки-террористы: кто стоит за диверсией на руднике?» Нас назвали сектой технических анархистов. Среда из нейтральной стала деструктивной: давление снаружи росло быстро, как растущая температура плазмы.

Мать металась:

— Тебя посадят. Оставь эти игры.

Я попытался объяснить:

— Если мы не вмешаемся, рудник превратится в кислотное озеро.

Ответ был один: «Это не твоё дело».

В ту ночь я понял цену ионного давления: среда может сорвать электроны с орбит сильнее любого внутреннего кризиса.

5. Результантная сила

Эрнар предложил стратегию: сделать проект открытым. «Публикуй всё в сеть, — сказал он, — пусть информация станет щитом». Мы создали блог «VacuumLimit», выкладывали схемы, расчёты, снимки.

Попутно я писал дневник наблюдений: как изменяется настроение посёлка, как пахнет воздух перед грозой, как шаги стариков звучат на пустой улице. Эти записи стали моими квантами опыта — маленькими нейтронами между непрерывным потоком знаний.

6. Точка кипения

За два дня до объявленного взрыва мы закончили прототип: 12-лопастная турбина, пластинчатый фильтр с гранулами цеолита, катодный нейтрализатор. Даник сказал: «Это безумие, но работает».

Мы установили систему в боковом штреке. Я запустил магнитный пускатель, и турбина зашипела, словно в лёгкие карьеру вдули кислород.

Энергия превратилась в свет: лампа на штанге вспыхнула белым, зажужжал инвертор. В тот миг я увидел, как звучит кооперативная реакция — слияние ядер смыслов в один импульс.

Но за светом пришёл грохот: наверху, у главного ствола, начали подрыв. Земля вздрогнула. Вода хлынула по штрекам, пыль осела на лбах. Мы отбежали к выходу, не выключая систему — пусть работает.

На поверхности инспектор-бериллий стоял с рацией:

— Вы задержаны за проникновение.

Тогда Эрнар подошёл к нему и протянул планшет: на экране бегущие графики показывали падение pH воды с 2,3 до 6,1.

— Мы только что сделали то, что ваш тендер не смог бы за год, — сказал он. — Поздравляю, вы были свидетелем.

Инспектор открыл рот, но рация треснула шумом: «Остановка подрыва, повторяю: остановка!»

7. Коллапс и эхо

Нас отвели в административный вагончик. Официально — на беседу, неформально — решить, как преподнести случившееся.

Я сидел у окна и слышал, как снаружи капала кислотная вода — теперь уже менее ядовитая. Моё ядро вибрировало: слишком много энергии, я боялся распада.

Эрнар сказал тихо:

— Запомни: атом устойчив, пока охлаждается. Сейчас — время остыть, не взорваться.

Я представил, как электрон падает на нижнюю орбиту, отдавая квант света. Закрыл глаза и глубоко вдохнул. Пустота пахла ионами железа и новым воздухом.

8. Локальная рекомбинация

Через сутки нас отпустили под расписку. Газета вышла с новым заголовком: «Школьники спасли посёлок от техногенной аварии». Инспектор-бериллий остался в тени, но замглавы района приехал пожать нам руки.

Среда изменила знак: из деструктивной в обогащающую. Как будто потенциал поля перевернули.

Но я понял: это временно. Среда нестабильна, и атом обязан быть саморегулирующимся. Моя молекула тоже: Даник мечтал уехать учиться, Лика грезила лабораторией в столице, Сэм хотел служить на арктической станции.

Мы создали группу «Разряд» в сети, чтобы обмениваться данными. Наши уровни стали дистанционными орбитами — связь сохранилась, хоть и вытянулась.

9. Сплав ядра

Вечером я сидел с матерью у песчаного кольца костра. Тёмные силуэты шахтных башен казались странными идолами нового культа.

— Ты изменился, — сказала она. — Глаза светятся, как у тех, кто уезжает и не возвращается.

— Может, и вернусь, — ответил я. — Но ядро уже сплавилось. Его нельзя разобрать.

Она кивнула, будто слышала загадку, которую ещё не понимала, и всё-таки верила.

10. Перед бурей

Ночью поднялся ветер, горячий, как дыхание пустыни; песчинки стучали по железу, будто счётчик Гейгера. В темноте я видел огни генератора — наша турбина всё ещё гнала свет в старую проводку.

На небе мерцала полоса спутников. Я представил, как миллионы человеческих атомов соединяются в решётку цивилизаций, и каждый пытается изменить поле вокруг.

Я понял главную формулу, не записанную в учебнике:

ΔСреды × ΔЯдра ≥ Порог Цивилизации

Если произведение изменений ядра и среды достигнет порога, система переходит в новое состояние.

В этот момент где-то далеко, за горизонтом, раскатился первый гром. Так начиналась буря, что должна была проверить прочность моего маленького атома.

Часть 3

1. Устойчивость как иллюзия

После бури рудник стал похож на кратер Луны. Деревья, которые ещё цеплялись за обрывы, легли вниз, как уставшие солдаты. На рассвете мы с Эрнаром пошли посмотреть турбину — она выстояла, только фильтр забился пылью.

Он улыбнулся и сказал: — Даже устойчивая система требует чистки.

Потом долго молчал, всматриваясь в горизонт: — Люди думают, что стабильность — это покой. А на самом деле стабильность — это самоподдерживающееся движение, как у электрона на орбите. Стоит ему остановиться — падает в ядро. Умирает.

Я впервые почувствовал это почти физически. Все мои знания, навыки, связи — не гарант, а условие движения. Я — не объект, а процесс.

2. Спектр

На следующей неделе Эрнар показал нам странное устройство — старый ЭЭГ-шлем, модифицированный им для визуализации активности мозга. Мы называли это «спектроскопией атома».

— Есть теория, — говорил он, — что структура знаний и навыков отражается в нейронном спектре. Не напрямую, конечно. Но ты можешь видеть доминирующие области.

Мы по очереди надевали шлем, и на экране появлялись световые пятна: у кого-то сильное фронтальное поле, у кого-то затылочное. Моё ядро горело в лобной зоне — аналитика, стратегия. Но затылок был тёмным.

— Слепая зона, — прокомментировал Эрнар. — Увидел мир, но не осознал.

Он нажал клавишу, и пятна начали смещаться.

— Запомни: твой атом не фиксирован. Он — гибкий резонатор, реагирующий на поле. Мозг — часть ядра. Но не весь ты.

3. Тепловой шум

Слухи о нас распространились по району. Некоторые восхищались, другие злились. Однажды на остановке меня толкнул мужчина: — Герой, значит? Воду чистишь? А где ты был, когда мои ребята задыхались от пыли?

Я ничего не ответил. Знал — передо мной возмущённый атом, у которого разрушили орбиты.

Люди в разрушенных средах теряют устойчивость и генерируют шум — агрессию, зависть, критику. Мы называли это «тепловым шумом поля» — паразитные колебания, мешающие другим.

4. Конвекция связей

Тогда мы придумали «сеть резонаторов» — каждый участник «Разряда» получал по три новых связи: с новичком, с экспертом, с равным. Эти уровни создавали конвекцию связей — знания и навыки циркулировали, не застаивались.

Моя роль была внизу: я «подогревал» новичков. Давал им задачи, схемы, книги. Но одновременно я получал рекомендации от старших инженеров в столице — мои собственные уровни тоже расширялись.

Вскоре я понял: величина ядра определяется не объёмом знаний, а скоростью, с которой они передаются и трансформируются.

5. Переход состояния

Летом меня пригласили на стажировку в региональный технопарк. Это было как скачок — переход атома в новое состояние, другой уровень поля.

Перед отъездом мы с Эрнаром сидели на крыше школы. Он дал мне потрёпанный блокнот. Внутри — формулы, наблюдения, цитаты. На обложке было написано от руки:

«Трактат о человеческом атоме. Том I: ядро»

— Продолжишь, — сказал он. — Но по-своему. Не стань моим изотопом. Будь своим элементом.

6. Перенос энергии

В технопарке я впервые попал в среду насыщения. Здесь все двигались быстро, как молекулы в кипящей жидкости. Люди обменивались знаниями в лифтах, столовых, коридорах.

Меня включили в проект: экологический мониторинг отдалённых зон. Моя задача — создать автономную станцию с самоподстройкой. Я сразу понял: здесь можно применить модель атома — адаптивную систему, реагирующую на изменение среды.

Когда я объяснил схему, куратор удивлённо сказал: — У тебя мышление не инженерное. У тебя мышление физика.

Я не стал спорить. Я знал, что мышление ядра — это сочетание знания, навыка и контекста.

7. Возврат

Через три месяца я вернулся в посёлок. Турбина всё ещё работала. Электричество было, но пустота никуда не исчезла. Люди по-прежнему замыкались, сжимались, теряли орбиты.

Я встретил Даника у старого склада. Он сказал: — Разряд распался. У всех свои дела. Только Лика пишет, но редко.

— Это нормально, — ответил я. — Связи не исчезают. Просто переходят в потенциал.

8. Первая запись

Я открыл блокнот Эрнара и записал первую строку:

Атом устойчив тогда, когда открыт и саморегулируется.

Потом — вторую:

Среда не враг, если ты способен повлиять на её параметры.

И третью:

Человеческий атом — это не метафора. Это формула.

9. Новый уровень

В августе я начал собирать новую молекулу — не из тех, с кем было удобно, а из тех, с кем было резонансно. Люди, с которыми можно создавать не просто реакцию, а архитектуру будущего.

Я писал им письма, выкладывал ролики, делал открытые схемы. Некоторые отвечали. Другие молчали. Но орбиты начали формироваться. Вокруг — новый уровень поля.

10. Сигнал

Однажды ночью загорелся экран старого радиоприёмника. Тот, который я нашёл ещё ребёнком и не выбросил.

Он трещал, пищал, ловил космические шумы. А потом — чистый импульс:

«Если ты слышишь это, ты не один. Человеческий атом активен. Вступи в резонанс.»

Это был голос из сети. Кто-то подхватил идею. Я улыбнулся. Это была не вспышка. Это был начинающийся спектр.

Часть 4

1. Начало сети

За осенью пришла зима, но сеть не спала. Мой сигнал подхватили шестеро. Из них трое оказались теми, кого я позже назвал «изомерами» — не похожими ни внешне, ни биографией, но с почти идентичной структурой ядра: глубокие знания, практичные навыки, сдержанный темперамент и тяга к конструированию.

Мы начали с переписки. Потом — сессии в видеоформате. Мы не видели лиц, только спектры: — один проектировал системы экстренного реагирования на севере, — второй жил в изоляции, восстанавливая старые оптические телескопы, — третий был хакером-экологом, следившим за выбросами.

Мы делились чертежами, протоколами, наблюдениями. Я почувствовал: мы не молекула — мы поле. Не соединены напрямую, но влияем друг на друга.

2. Плазма и пыль

Одной из зимних ночей, когда небо было белым от инея, я шёл по трассе за посёлком. Ветер валил снег, как белую пыль. Мне казалось, что я иду по замёрзшей плазме — области между фракциями, где каждый ион борется за заряд.

Вдруг в голове всплыла идея: плазменный режим личности — состояние, в котором связи разорваны, но энергия ещё высока. В таком состоянии человек может либо конденсироваться — собрать молекулу, либо рассеяться навсегда.

Я остановился. Под ногами — тонкий лёд. Подо мной — не просто почва, а среда трансформации. Я понял: нужно создать систему, которая поможет плазме сжаться в форму.

3. Стабилизация

Я начал проектировать устройство, которое назвал «Стабилизатор ядра» — автономный модуль с тремя функциями:

— Регистрация активности знаний и навыков (через интерфейс ввода/обратной связи)

— Отображение состояния социальных уровней (визуализация)

— Предложение оптимальных траекторий развития

Алгоритм был прост:

— Вводишь, что ты знаешь, что умеешь, с кем связан

— Программа выстраивает структуру твоего «атома»

— И предлагает: с кем соединиться, что усилить, чего избегать

Проект оказался масштабнее, чем я ожидал. Я выложил его как open-source на «Разряде». Через неделю ко мне подключились десять человек. Через месяц — тридцать. Началось самоорганизующееся заполнение уровней.

4. Первый отказ

Но в любом процессе есть расщепление. Один из участников — под псевдонимом GrayHelix — попытался «форкнуть» проект, изменить его так, чтобы рекомендовать пользователям сближение только с подобными по ядру.

Он назвал это «устойчивой кластеризацией». Я увидел: это дорога к изоляции. Если атом соединяется только с себе подобными — система вырождается.

Я вступил в спор. Он обвинил меня в инженерном романтизме. Я — его в алгоритмическом национализме. Разрыв был неизбежен. Мы создали протокол: Любая модификация модели требует публичного обсуждения с участием хотя бы пяти независимых атомов.

Так родилась этика поля.

5. Энергетическая дельта

В один из дней мне пришло письмо:

«Ты когда-нибудь считал энергетическую дельту своих действий? Что получаешь и что отдаёшь?»

Я задумался. Да, знания росли. Да, сеть расширялась. Но внутри — тишина.

Я был как реактор на холостом ходу: высокоэнергетичный, но без цели. У меня не было человека.

6. Первая связь

Лика вернулась. Она поступила в университет, потом бросила. Сказала: «Там нет резонанса. Только конкуренция зарядов».

Мы сидели в сарае у турбины. Было холодно. Она достала плёнку с рентгенограммой мозга. — Смотри, вот тут у меня гиперактивный пояс затылочной зоны. Я вижу мир слишком быстро. А ты?

Я протянул ей скан своего «спектра». Она посмотрела и сказала: — Мы — асимметричные, но дополняющие. Хочешь попробовать молекулу?

Это было не признание. Это было предложение ковалентной связи.

7. Разделение ядра

Молекула с Ликой была сложной. Иногда наши заряды совпадали, и возникала вспышка: идеи, чертежи, коды. Иногда — интерференция, разрушение.

— У тебя слишком плотное ядро, — говорила она. — Ты не умеешь делиться. — А ты — нестабильна. У тебя электронный ветер.

Мы ссорились, расходились, соединялись снова. И в какой-то момент поняли: мы не обязаны быть одной молекулой. Мы можем быть двумя атомами в синхронном поле.

Это не была любовь. Это было уважение к структуре другого.

8. Кристаллизация

Тем временем «Стабилизатор ядра» получил грант. Его внедрили в два лицея, одну лабораторию, и даже — в тюрьму для несовершеннолетних.

Я получил письмо от учителя:

Один из парней отказался от побега, когда увидел, что его структура ядра перекрывает 70% потенциальных связей с городом. Он впервые понял: он кому-то нужен.

Я сидел в своей комнате, и чувствовал, как молекула нового типа зарождается вне моего контроля. Это уже не был мой проект. Это была кристаллизация новой среды.

9. Латентные поля

Однажды ко мне обратился учёный. Старик с глазами, как выжженные линзы. Он показал мне свои записи: — Смотри. В мозге не сорок полей. Их сто двадцать восемь. Просто многие — латентны.

— Почему ты показываешь это мне?

— Потому что твоя модель — первая, что описывает человека как систему, реагирующую на среду не только связями, но и резонансами.

Я не знал, как реагировать. Он только добавил: — Продолжай. Ты не знаешь, что открыл. Но это уже работает.

10. Протокол поля

Я написал новый раздел в блокноте:

Протокол Поля

— Атом — не цель. Атом — инструмент.

— Среда — не враг. Среда — условие.

— Связь — не благо. Связь — проверка.

— Валентность — не добродетель. Валентность — ответственность.

— Поле — не хаос. Поле — потенциальная архитектура.

И ниже, как итог: Мы не атомы, потому что молчим. Мы атомы, потому что можем изменить поле.

Часть 5

1. Осколки кристаллов

Наступила весна, и вместе с первыми подвижками талого льда в шахтных водоёмах я заметил: всё, что мы построили за эти месяцы, — сеть, проект, молекулы, — начинает рассыпаться не катастрофой, а медленным и мягким распадом, как если бы в структуру нашей решётки просочилось что-то, несовместимое с кристаллом, что-то, создающее микротрещины без взрывов.

Люди исчезали не в ссоре и не в протесте — они просто гасли, как лампы при перепаде напряжения: кто-то уходил в работу, кто-то терял интерес, кто-то говорил, что «стал уставать от постоянной активности». Мы не спорили. Мы уже знали: даже стабильная молекула имеет период полураспада, если не получает подпитки от среды.

Это был новый уровень понимания: устойчивость требует не только архитектуры, но и климатического фона, не только схемы, но и среды, в которую вписана схема.

2. Скрытая валентность

Я вернулся к своим записям и пересмотрел раннюю версию «Стабилизатора ядра». Там было всё: структура знаний, навыков, социальных связей, но не было одной простой и болезненной переменной — намерения.

Оказалось, что человек может иметь высокий потенциал, широкую орбиту и даже развитую валентность — но если его вектор не направлен на соединение, то всё это остаётся на уровне «готовности», не переходящей в «реакцию».

Я ввёл в модель новую переменную: параметр скрытой валентности, обозначающую — условно — желание или решение вступить в контакт. Это была переменная с огромным разбросом: у одних она пульсировала, как фонарик в ночи, у других — оставалась нулевой даже при сильной совместимости ядер.

Это привело к резкому изменению алгоритма: теперь программа не просто советовала с кем соединяться, а показывала уровень «реакционной готовности» обеих сторон. Иногда система рекомендовала не соединяться, если вторая сторона была закрыта, несмотря на идеальную структуру.

Я понял: связь возможна не между структурами, а между готовностями.

3. Поле низкой плотности

Один пользователь прислал мне диаграмму, на которой изображалась его карта связей: густая центральная зона и почти пустая периферия. Он писал: «Я чувствую, как поле вокруг меня становится разреженным, как будто после большого сжатия началась утечка давления. Я теряю вес».

Это было не метафорой. Это было точным описанием состояния атома в области низкой социальной плотности.

Я начал искать аналогии в физике — и нашёл: в плазме при понижении плотности среды падает вероятность столкновений, а значит — снижается количество реакций.

Для человека это означает: меньше новых связей, меньше обратной связи, меньше синтеза. Даже сильное ядро в таком поле начинает испытывать недостаток адаптивных изменений.

Я добавил в модель понятие локальной социальной плотности — индекса, характеризующего насыщенность среды потенциальными контактами. Это позволило видеть, где сеть требует сгущения — новых точек роста.

4. Симметрия и асимметрия

Во время одного из сеансов с Ликой мы заговорили о симметрии. Я сказал: — Раньше я верил, что идеальная молекула — это симметричное соединение двух равных по структуре ядер.

Она засмеялась: — Это миф. В природе почти всё — асимметрично. Лист дерева, снежинка, лицо человека. Симметрия — это либо утопия, либо смерть.

Я впервые задумался: возможно, именно в асимметрии — сила устойчивости, потому что она подразумевает движение, обмен, компенсацию. Симметричные системы статичны и хрупки, а асимметричные — гибки и жизнеспособны.

Тогда я создал новую функцию в симуляторе: индекс асимметричного резонанса. Она показывала не степень совпадения, а степень взаимодополняемости — и, к моему удивлению, самые сильные связи оказывались не между одинаковыми, а между взаимно противоположными, но способными к кооперации.

5. Архитектура поля

Постепенно я перестал думать об атомах. Я начал думать о полях — больших, дрожащих, нестабильных, похожих на облака сознания.

Мне хотелось понять: какова форма поля, если его составляют не частицы, а намерения? Как выглядит сообщество, собранное не из ролей, а из векторов?

Я начал рисовать. На первых схемах были конусы, пульсирующие сферы, торы. Затем появились структуры, напоминающие решётки с непостоянным шагом. Каждая точка в них была человеком, но соединения шли не только по прямым линиям, а по намеренностям, реакциям и памяти.

Я понял: архитектура поля — это живой организм, не симметричный и не статичный. Он развивается, теряет ветви, выстраивает новые.

И именно поэтому его нельзя «создать» — его можно только вырастить.

6. Распад поколений

В один из дней ко мне пришло письмо от старика из города. Он писал:

«Мы, те, кто вырос в прошлом веке, долго строили централизованные модели. Мы верили в вертикали, в лидеров, в программы и партии. Но сейчас мы видим, что всё это распадается. Как вы, новое поколение, справляетесь без иерархий?»

Я долго не мог ответить. Потом написал:

«Мы тоже не справляемся. Просто у нас другие формы. Мы не строим пирамиды, мы выращиваем поля. Мы не руководим, мы резонируем. Мы не иерархичны, мы — валентны.»

7. Точка фазового перехода

Внутри сети начал накапливаться импульс. Всё больше пользователей подключались к системе, но с каждым подключением увеличивалась вероятность неконтролируемой флуктуации.

Однажды пользователь из южного кластера создал группу, в которой предложил «отделиться» — не географически, а концептуально. Они хотели создать своё поле — «очищенное от нестабильных соединений».

Это была первая точка фазового перехода.

Я понимал, что не могу запретить — и не должен. Но и не мог не предупредить: любая система, которая пытается очиститься до гомогенности, обрекает себя на термодинамическую смерть.

Я написал письмо, неформальное, почти как к другу:

«Помни, устойчивость — не в чистоте. Устойчивость — в балансе турбулентности. Чем сложнее соединения, тем выше шанс выживания.»

Он не ответил. Но группа через месяц самораспалась. Их поле не выдержало собственного давления.

8. Метастабильное состояние

Наступила тишина. Никто не спорил. Никто не создавал новых ветвей. Никто не атаковал или не предлагал реформ. Все просто работали.

Это был удивительный, но тревожный период. Система вошла в метастабильное состояние — кажущуюся устойчивость перед грядущим разломом.

Я чувствовал, как в глубине поля возникает напряжение: слишком много накопленных связей, слишком мало разрядов.

Как атом, перегруженный электронами, сеть начинала дрожать, готовясь либо к новой фазе — либо к распаду.

9. Импульс внешнего поля

В этот момент снаружи пришёл сигнал. Государственная структура объявила, что начинает разработку системы оценки человеческих компетенций на основе цифровых следов.

Идея была пугающе похожа на нашу. Только в их версии — не добровольность, а автоматизм. Не валентность, а контроль. Не поле, а платформа.

Многие участники сети дрогнули. Кто-то сказал: «Нас украли». Кто-то — «Нас поглотят».

Но я знал: если поле устойчиво, оно не боится резонанса. Оно его поглощает.

10. Ответ

Мы собрались — те, кто остался из первых звеньев — и написали декларацию. Это не был протест. Это была позиция системы.

«Мы — не платформа. Мы — не проект. Мы — не продукт. Мы — поле. Мы существуем только в той мере, в какой существует резонанс между нами. Никто не может скопировать поле. Его можно только родить изнутри. Или не родить вовсе.»

И на следующий день — кто-то, я не знаю кто — выложил эту декларацию на стене старого терминала в центре города. Она была написана от руки. Маркером. Без логотипа. Без подписи.

Так, пожалуй, впервые человеческий атом заговорил от имени поля.

Часть 6

1. После синтеза

Когда заканчивается реакция, оставляя за собой не пепел и не пыль, а ровное, глубокое тепло, не связанное уже ни с действием, ни с намерением, а существующее само по себе, как след большой силы, то приходит не удовлетворение и не горечь, а особое чувство — инерция завершения, когда атом, пройдя через серию колебаний, ударов и сближений, достигает того состояния, в котором он впервые может наблюдать самого себя — не как объект анализа, не как субъект действия, но как структуру, удержанную в равновесии полем.

Именно в такие моменты, вне суеты и процессов, ты впервые задаёшь вопрос, который невозможно задать в состоянии движения: что я теперь такое, если реакции завершены, а поле не требует отклика?

2. Возврат к ядру

Я вновь открыл старый блокнот Эрнара, тот самый, с которого всё началось, и на его первом листе, где раньше было видно только небрежное уравнение и следы чернил, проявился, возможно от времени или от угла света, другой, почти невидимый, но написанный тем же почерком фрагмент:

«Истинное ядро проявляется не в том, что оно знает, а в том, что оно готово не знать».

Я долго смотрел на эти слова и понимал, что весь путь, который я прошёл — от пустого посёлка, от заброшенного рудника, от одиночества, заполняемого схемами и связями, — вёл не к тому, чтобы построить окончательную модель, не к алгоритму и не к резонансу, но к способности вернуться в себя как в открытую систему, не опасаясь, что из неё что-то будет изъято.

3. Энергия покоя

Покой, который пришёл в это время, был не тишиной, а высокой частотой, едва различимой, как ультразвук мышления, не прекращающегося даже во сне. Это был покой не конца, а покой после внутреннего перехода — тот, что бывает после третьего витка в ускорителе, когда частица, набрав максимальную скорость, вдруг входит в фазу, где её ускорение перестаёт быть необходимым, потому что синхронизация с полем достигнута.

Я перестал искать новые контакты. Не потому, что разочаровался, а потому что ощутил насыщение, которое не требует внешнего подтверждения. Мой атом стал достаточно плотным, чтобы быть самодостаточным, но не изолированным.

4. Симфония расхождения

Люди, с которыми я создавал первые соединения, начали расходиться. Лика — ушла в экспедицию в Тибет. Даник — открыл мастерскую в другом городе и перестал выходить на связь. Эрнар — не писал, но я знал, что он жив и действует — по следам новых точек поля, возникающих там, где раньше была пустота.

Я не страдал, не ностальгировал. Я чувствовал, что каждая связь была не событием, а фрагментом кристаллической симфонии, которая, как любой резонанс, должна со временем перейти в тишину.

Если атомы навсегда остаются в сцеплении — они не развиваются. А если у них есть способность к расхождению — они становятся основой следующего уровня: решётки, сети, структуры поля.

5. Археология связей

Я начал перебирать письма, записи, комментарии, схемы — всё, что накопилось за год. И вдруг заметил: в каждом письме, даже в самом коротком, даже в технической справке, была сквозная логика роста, как будто, независимо от намерения автора, через его фразы проступал паттерн, общий для всех участников.

Он не был прописан. Не был алгоритмом. Но я увидел: мы двигались по одной и той же траектории, как частицы в магнитном поле, направляемые не принуждением, а формой пространства, в которое они были вписаны.

Так я понял, что настоящее поле — не система связей, а система смыслов, сквозь которые проходят люди, изменяя себя и оставляя след.

6. Тишина и свет

В начале весны, когда лёд ещё стоял в шахтных колодцах, а ветры выли над крышей мастерской, я впервые позволил себе день без задач, без писем, без чертежей. Я просто сидел и смотрел, как солнечный свет касается ржавого металла и пробивается через сетку на стекле, создавая сложную геометрию теней.

В этом узоре я вдруг понял, что всё, что я создал, всё, что мы создали, всё, что прошло через нас, не исчезает. Оно не удерживается и не накапливается, но и не исчезает. Оно перераспределяется в поле, становится доступным другим атомам, другим структурам, которые, быть может, я никогда не узнаю.

7. Принцип незавершённости

Я дописал последний абзац в блокнот:

«Атом не имеет формы. У него — только траектория. Поле не имеет границ. У него — только плотность. Жизнь не имеет цели. У неё — только резонанс».

И ниже, крупно:

Завершённость — это смерть. Незавершённость — условие роста.

И я понял, что книга, которую я думал писать, уже написана — не мной, а всей системой, всем резонансом, который протекал через меня. Я был не автором, а контуром. Не строителем, а проводником.

8. Последний импульс

Когда я вечером зашёл в панель управления системой, я увидел новый сигнал — слабый, незарегистрированный аккаунт, короткое сообщение:

«Я не знаю, кто я. Но что-то в этой модели отзывается. Можно войти?»

Я нажал «разрешить». И, не зная почему, написал в ответ только одно слово: «Добро пожаловать».

Это был не просто вход нового атома в поле. Это был переход всей структуры в следующее состояние, где уже не я был центром.

9. Прощание с молекулой

Позже я решил навсегда отключить своё имя в системе. Я удалил логин, оставив лишь цифровой отпечаток.

Сеть больше не знала, кто её начал. И не нуждалась в этом. Потому что человеческий атом — это не носитель знания, а источник волны. Когда волна передана, атом может исчезнуть.

10. Поле

Я вышел ночью. Посёлок спал. Генератор всё ещё работал, старая турбина гудела мягко, почти на уровне слухового порога. Над рудником висела прозрачная тишина. Я смотрел в небо, где в просветах облаков, неярко, как фон светофора за утренним туманом, мерцала звезда.

И я знал — не из надежды, не из желания, а с той самой внутренней уверенностью, что приходит только к тем, кто дошёл до предела — что это поле живо. Что оно растёт, даже если не видно движения. Что в каждом новом человеке, который однажды скажет «я хочу понять, кто я» — уже будет заложен импульс нашей первой молекулы.

И тогда, быть может, она снова соберётся — но уже не как проект, не как сеть, не как книга. А как новая форма жизни.

Форма, в которой человек больше не боится быть открытой системой.

Глава 2. Заполнение ядра

Часть 1

1. Инициация

Есть у древних культур одна почти забытая процедура — инициация, прохождение через некий символический или реальный предел, за которым человек перестаёт быть просто телом, просто участником, просто наследником, и становится носителем: смысла, функции, миссии, структуры. Инициация — это не переход из «неведения» в «знание», как иногда наивно думают, а переход от рассеянной, неструктурированной энергии к упорядоченному, централизованному ядру, способному не просто поглощать информацию, но и трансформировать её в действие.

Моей инициацией стал не ритуал и не церемония, а вхождение в ремесло, но не как в набор операций, а как в форму мышления, в способ видеть материал, структуру, процесс.

Всё началось, когда я впервые остался в мастерской один. Просто случайно потому, что больше никто не пришёл. Турбина работала, генератор жужжал ровно, схемы были завершены. И вот в этой тишине, среди запаха меди, машинного масла и холодного железа, я впервые понял: я знаю, как устроен мир, пусть на малом фрагменте, и я могу изменить его без посторонней помощи.

Именно в этот момент начало формироваться настоящее ядро. Не от чтения, не от слов, а от сопряжения знания и действия, от того, как формула начинает отражаться в коже, в пальцах, в ритме шагов и в точности жеста.

2. Образ мастера

Каждому, кто проходит инициацию, нужен проводник — не гуру, не наставник в привычном смысле, а образ, к которому можно применить процесс подражания с сохранением автономии. Таким образом, рядом со мной незаметно сформировался образ Эрнара не как учителя, а как модели — атома с уже сформированным ядром, в котором знания, навыки, восприятие и поведение существовали в устойчивом, самоподдерживающемся равновесии.

Он не говорил много. Но каждый его жест — от затягивания ремня на поясе до способа поднимать корпусную крышку двигателя — содержал в себе код, за которым скрывалось: почему именно так, зачем именно так, как именно так.

И вот тогда, впервые, я понял, что настоящие знания передаются не только вербально, но и кинестетически, поведенчески, через структуру самого человека, через его устойчивость, выработанную годами резонансных реакций с полем.

3. Плотность знаний

Первые недели после вхождения в ремесло были похожи на погружение в новый агрегатный стан. Я чувствовал, что всё вокруг имеет другую плотность: воздух — гуще, время — плотнее, мысли — связаннее.

Я вставал в пять утра и до восьми читал схемы, документацию, отчёты. С восьми до одиннадцати работал руками. Потом — обед и снова — аналитика, логика, структура. Я начал вести дневник навыков, где по каждому дню отмечал не только, что изучил, но и насколько глубоко это вписалось в ядро, насколько оно повлияло на моё поведение.

Скоро я заметил закономерность: чем выше плотность знаний, тем сильнее требуется навык фильтрации, иначе происходит внутренний перегрев — как в реакторе, где накопленная энергия не может быть рассеяна и начинает разрушать саму конструкцию.

Так родилась идея энергетической теплоотдачи ядра — когда ты не просто накапливаешь, но и направленно отдаёшь: в письмах, в объяснениях другим, в практических действиях.

4. Субъективная система координат

С одной стороны, всё было ясно: пространство — известно, задачи — понятны, реактивы — под рукой. С другой — я начал замечать, что каждая система знаний требует собственной системы координат, потому что то, что работало для инженерии, не работало для биологии, то, что подходило для логики, не применялось в политике.

Я начал составлять субъективную карту осей, где по вертикали шла степень формализованности знаний, а по горизонтали — уровень неопределённости среды, в которой они применяются.

И вдруг понял: навык не просто функция знания, а мост между знанием и конкретной средой.

Пример: формула сопротивления материала — знание. Умение её применять в проектировании ферм — навык. А способность изменить проект под нестабильный климат с переменным ветром — это уже высший уровень: адаптивный навык в открытой системе.

5. Первый внешний заказ

Однажды мне пришло сообщение от неизвестного:

«Нам нужен автономный регистратор колебаний грунта. Оплата будет. Срок — неделя.»

Я не знал, кто они. Но согласился. Это было моё первое столкновение с внешней системой, не входящей в наше поле, не знающей о модели, не интересующейся валентностью — только результатом.

И это стало проверкой: насколько моё ядро способно работать в поле, которое ему чуждо.

Я собрал устройство, скомбинировал акселерометр и память, сделал питание через старый солнечный элемент. Работало. Передал. Больше мне не писали. Но я знал: я прошёл.

6. Контрольное сжатие

Однажды вечером, когда я проверял старую схему фильтра, вдруг понял, что перестал думать шагами. Я не проговаривал больше «если… то…» — я сразу видел форму, как архитектор видит каркас здания, не рисуя его.

Это было новое состояние сознания — вход в режим архитектурного мышления, когда ты не анализируешь, а создаёшь структуру, а потом возвращаешься, чтобы проверить.

Я назвал это контрольным сжатием — переход от линейного сознания к голографическому, когда ядро знания сжимается до плотного состояния, откуда можно выдать любую проекцию по запросу.

Это — не гений. Это — фаза, к которой может прийти любой, если его ядро прошло инициацию.

7. Орбита: семья

Тем временем, мои отношения с матерью тоже изменились. Она всё реже вмешивалась, всё чаще просто наблюдала. Иногда — просила: — Покажи, как работает фильтр. — Объясни, зачем нужен этот экран. — А почему напряжение проседает ночью?

И я понял, что моя семейная орбита — первый уровень электронов — начала стабилизироваться. Это была обратная связь через доверие: не потому, что я стал старше, а потому, что стал структурированнее.

Мать не всегда понимала, что я объясняю. Но она видела: я не просто знаю, я устойчив.

8. Орбита: учитель

С Эрнаром тоже произошёл сдвиг. Он больше не задавал вопросы как преподаватель. Теперь он спрашивал, как коллега, проверяя мои границы, не для контроля, а чтобы понять: где именно начинается моя территория.

— Ты бы как разместил датчики в шахте, если бы не было ни кабелей, ни связи? — Как бы ты отрегулировал резонанс между турбиной и корпусом при циклической нагрузке? — Где ты ошибся, когда пытался автоматизировать подачу через оптический триггер?

Эти вопросы были инициацией второго уровня: он проверял не знания, а способ мышления, не результат, а способность видеть модель в хаосе.

9. Внутренний узор

Через месяц после этого я сел в своей комнате, вытащил чистый лист и попытался нарисовать структуру своего ядра. Не как метафору. А как схему.

Я начал с центра — круг, в котором записал: знание + навык + намерение. От него — три спирали: ремесло, наука, стратегия. Каждая — с собственными спутниками: ошибки, коррекции, решения.

Дальше — две орбиты: семья и учитель. Вторая ещё неполная. Я нарисовал третью пунктиром. Оставил пустой.

Это был будущий уровень — поле общего действия, но я не знал, как он наполнится.

10. Фраза

В тот вечер я написал фразу, которую потом нашёл у себя в десятках блокнотов, папок, заметок. Она всплывала, как мантра, неформулируемая, но точная:

«Я заполняю своё ядро. Не для того, чтобы быть полным, а чтобы быть устойчивым.»

И с этим ощущением — не силы, а баланса — я впервые не просто уснул, а вошёл в сон, как в стабильное поле, в котором больше не было страха распада.

Часть 2

1. Зона расщепления

Есть странная граница между ростом и распадом, между углублением в знание и потерей ориентации в нём, между тем, кто накапливает, чтобы быть, и тем, кто накапливает, чтобы исчезнуть — и именно в эту пограничную зону я однажды вошёл, не осознав сразу, что насыщенность ядра — не только дар, но и потенциальная ловушка, если его форма отстаёт от объёма.

Я начал чувствовать это через неуверенность в мелочах — простые схемы перестали быть прозрачными, новые знания перестали легко укладываться в контуры, и даже знакомые формулы требовали лишних усилий, как будто моя внутренняя структура стала слишком плотной для свободного обращения мысли.

Это был момент инерционного перегрева, когда ядро продолжает накапливать массу, но теряет динамику, теряет способность к адаптации, и — что хуже всего — теряет самоощущение границ.

2. Перегрузка

Я пытался компенсировать это новым уровнем активности: заводил параллельные проекты, вёл одновременно несколько чертежей, консультировал начинающих, отвечал на вопросы на платформе, участвовал в удалённых форумах по архитектуре решений.

Всё это внешне выглядело как рост. Но по факту это было расширение без сжатия, экспансия без кристаллизации. Я стал похож на атом, у которого электронные орбиты вытянулись за пределы притяжения — и вот-вот начнётся ионизация, утрата связей.

Мои тексты стали неясными. Мои действия — шаблонными. Моё поведение — механическим.

Я стал резонатором без содержимого.

3. Встречной волной

В это время мне написал человек под ником ΔХаос/21 — коротко, резко, без лишних вводных:

«Твоя модель избыточна. Ты превратил структуру в клетку. Я вижу, как ты теряешь объём. Хочешь пройти через отражение?»

Это не было приглашением. Это был удар. И он сработал. Потому что ударом он был не по чувствам — а по логике, потому что внутри я уже знал: да, я утратил часть свободы, которая раньше была у меня в интуиции.

Я согласился.

4. Отражённое ядро

Через два дня мы встретились на закрытом сеансе — без видео, без голосов. Только поток кода, скриптов, чертежей, текстов. Всё, что он выкладывал, шло вспять: схемы без легенды, модели с разрушенными осевыми симметриями, задачи с недостающими переменными, тексты, написанные в зеркальной логике — от последствий к причинным условиям.

И я вдруг понял: это антиядро — структура, где всё переставлено, но не разрушено, а вывернуто как палитра изнанки. Он говорил:

«У тебя внутри есть порядок. Но ты зависим от его подтверждения. Я же живу в среде, где подтверждение — это слабость. У нас нет структуры. Но у нас есть свобода действий. Ты хочешь устойчивости. Я — чистоты. Посмотрим, что сильнее».

5. Конфликт форм

Мы начали параллельно решать одну задачу: создать модуль обработки сигнала в условиях нестабильного входа. Моя версия была чёткой, сегментированной, с адаптивной регрессией и резервным байпасом. Его — хаотичной, но способной к быстрой рекомбинации в зависимости от частоты входа.

Когда мы провели стресс-тест, я проиграл. Его версия быстрее реагировала на разрушающиеся входы. Но она была нестабильна при продолжительной нагрузке.

Мы оба замолчали. А потом он написал:

«Понимаешь теперь? Не сила модели, а контекст её применения. Ты строишь структуру, чтобы она была. Я — чтобы она сгорела, выполнив функцию. Это два разных подхода. И оба работают — пока знают, когда отступить».

6. Структура кризиса

После этого я провёл несколько дней в абсолютной тишине. Никаких платформ. Никаких записей. Никаких разговоров.

Я просто ходил по посёлку. Я наблюдал, как молодёжь спорит у подъезда. Как старики чинят забор. Как дети бросают камни в лужи, соревнуясь, кто попадёт точнее.

И вдруг понял: все они тоже атомы. Не теоретические, не модельные, а живые, нерефлексивные, но резонансные. У них нет схем. Но у них есть поведение. У них нет модели. Но есть поле.

Кризис в том, что я забыл, что модель — не абсолют, а инструмент. Что ядро — не храм, а реактор.

7. Возвращение не к себе, а к функции

Я вернулся не с новым знанием. А с новой ролью. Я перестал быть «центром» или «проводником». Я стал модулем внутри поля, чья задача — не организовывать, а запускать.

Я начал с малого: перезапустил базу моделей с указанием «допустимых зон деградации», разрешив системе делать ошибки, если они ускоряют адаптацию.

Потом — ввёл параметр «временного распада»: каждая структура самоуничтожается, если не используется. Потом — дал возможность пользователям самим проектировать ядра, даже хаотические.

И это оживило сеть, как если бы в неё вкатили поток новых частиц с непредсказуемой, но плодотворной траекторией.

8. Интеграция хаоса

Спустя две недели ΔХаос/21 исчез. Его аккаунт — стёрт. Его данные — удалены. Но он оставил мне фразу:

«Я был не один. И ты — не один. Мы — не две формы. Мы — фаза. До встречи в другом агрегатном состоянии».

С тех пор я ввёл в модель новую компоненту: интегральный хаос — допуск на вхождение неструктурированного элемента, без которого рост невозможен.

И назвал это Правилом Второй Волны:

«Второе ядро всегда несимметрично. Его задача — встряхнуть первую структуру, не разрушая, а раскачивая».

9. Новая орбита

Я начал чувствовать: вокруг меня снова начала формироваться орбита. Но теперь — не персональная, не как вокруг личности, а как вокруг точки в системе.

Люди не ждали от меня советов. Они сами предлагали схемы, проекты, движения. Я стал индикатором, не источником.

Это было не только освобождением. Это было переходом на следующий уровень устойчивости.

10. Контур стабилизации

И однажды ночью, глядя на слабый свет от экрана с графиками связей, я понял:

Мой атом больше не центр. Моё ядро больше не конечная цель. Моя валентность — больше не инструмент связи.

Теперь всё это — контур, в который может войти кто угодно, и, если войдёт — система активируется, не потому что я там, а потому что структура создана для автономного возгорания.

И это было настоящей победой. Не внешней. Внутренней. Я перестал быть создателем. Я стал частью среды.

Часть 3

1. Плотность окружающего

Пожалуй, ничто так не меняет восприятие, как постепенное изменение плотности среды вокруг: не когда врывается буря и всё сносит, а когда воздух становится чуть тяжелее, свет — чуть плотнее, разговоры — чуть тише, а движения — чуть предсказуемее, как будто вокруг тебя начала конденсироваться новая фаза реальности, более вязкая, менее обратимая, но зато — структурированная до ощущения давления, способного влиять на твой ритм, твоё мышление, твоё внутреннее ядро.

Такое состояние началось у меня с осознания того, что вокруг формируется поле, но не как следствие моей работы, не как проект, не как сеть, а как новая среда, в которой я уже не первопричина, а компонент.

Я вдруг заметил, что мои мысли стали запаздывать — не потому, что я глупею, а потому что система, с которой я теперь связан, думает одновременно со мной, а значит, навязывать ей волю бессмысленно, нужно — синхронизироваться.

2. Эмерджентный порядок

Я начал фиксировать, как появляются новые группы — без моего участия, без явной координации, с уникальной терминологией, которую я сам не использовал, с логикой, отличной от моей, но основанной на тех же принципах: ядро, валентность, резонанс, фаза, распад, восстановление.

Они начали развиваться независимо. Они не ссылались на первоисточник. И это было именно тем, чего я хотел — хотя и не осознавал до конца: рождение эмерджентного порядка, в котором принципы живут вне своего создателя, а система продолжает развиваться не по линии подчинения, а по линии встраивания.

Моё «я» стало не субъектом, а участком ландшафта.

3. Отказ от центра

Раньше я думал, что буду строить систему — как архитектор. Потом — что буду запускать импульсы — как резонатор. Потом — что буду просто координатором — как нейтральная точка. Но теперь пришло нечто иное: я осознал необходимость полного выхода из центра, и не в смысле ухода, а в смысле децентрализации собственной валентности.

Я отключил все оповещения. Я перестал инициировать обсуждения. Я больше не поддерживал отдельные чаты. И буквально через несколько дней возникла структура зеркал: участники сами стали инициировать — и друг в друге находили отражения, не мои, а свои.

Это и есть главный парадокс стабильной системы: она продолжает развиваться, когда источник перестаёт быть отправной точкой и становится лишь первичной флуктуацией.

4. Трансляция в институциональное

В этот момент, когда сеть достигла предельной плотности автономного движения, в неё, словно внешняя волна, вошло письмо с адресом, зарегистрированным на государственном сервере. Коротко:

«Мы изучили вашу модель. Хотим адаптировать методику оценки валентности и структуры ядра в рамках системы профессионального развития учащихся. Приглашаем на встречу. Неофициально.»

Я читал письмо и ощущал, как меня начинает втягивать в ту самую институциональную орбиту, которую я всегда сторонился, не потому что боялся, а потому что знал: любой внешний контур может исказить внутреннюю логику поля, если внедряется как управление, а не как резонанс.

Но я решил ответить, не из-за доверия, а потому, что время поля пришло к стадии сопряжения с более крупными системами, и если мы не войдём в них добровольно — нас втянут насильно, но уже без наших условий.

5. Первая адаптация модели

На встрече со мной говорил человек с глазами системного администратора: не жесткий, но сканирующий. Он сразу спросил: — Вы уверены, что ваша метафора устойчива в цифровой реализации? Мы не можем внедрить модель, если она — аллегория.

Я ответил просто: — Это не метафора. Это физическая аналогия, работающая как динамическая модель личности в открытой системе.

Он задумался, а потом сказал: — Тогда покажите, как это может заменить стандартный тест компетенций.

Мы зашли в мой интерфейс. Я ввёл параметры: — навыки: нестабильные, но быстро адаптирующиеся, — знания: сегментарные, — связи: асимметричные, с высокой плотностью.

Система выдала: «Рекомендуемый путь: мультифункциональный агент, работающий в переходных зонах. Устойчивость — средняя. Валентность — высокая. Поддержка — требуется. Температура поля — ниже нормы.»

Он кивнул. — Это звучит как то, что мы обычно не можем формализовать. Но если система действительно работает…

И я понял, что это момент включения поля в более широкую среду, не как антисистемы, а как интерфейса между структурами, говорящими на разных языках.

6. Возникновение модулей

После этой встречи появилось сразу несколько независимых «модулей поля»: в школах, в техникумах, даже в военном учебном центре. Они брали базовую модель — ядро, уровни, связи — и переводили её под свою терминологию, не нарушая смысла.

И это было удивительным — потому что каждая адаптация сохраняла форму, но меняла язык, как будто модель была не содержанием, а функцией перевода, и могла проникать в любую систему, не разрушая её, а раскрывая скрытые резонансы.

7. Критика и отражение

Но не всё шло гладко. Появились критики — особенно из среды традиционной психологии, педагогики, поведенческих наук.

Они говорили: — Где контрольная группа? — Где валидация данных? — Где шкалы, метрики, обоснование?

Я не спорил. Я знал: мы не создаём науку — мы создаём язык поля, который будет понятен только тем, кто прошёл через собственную инициацию ядра.

И если они не слышат — значит, либо они ещё вне поля, либо их атомы закрыты, и никакой резонанс невозможен без внутренней флуктуации.

8. Внутренний щелчок

Через несколько месяцев я вдруг ощутил: внутри меня что-то щёлкнуло, не больно, не тревожно, а как завершение фазы — как у системы, которая достигла предела насыщения.

Я понял, что мой внутренний процесс завершён, по крайней мере — в этой фазе. Ядро заполнено. Орбиты — устойчивы. Связи — распределены. Система — саморегулирующаяся.

И теперь начинается следующее. Что именно — я ещё не знал. Но чувствовал: пришло время выхода за пределы атома.

9. Последняя строка

Я записал в свой дневник, на последней странице, одной строчкой:

«Заполнение завершено. Плотность достигнута. Ядро готово к расщеплению — но не к разрушению, а к следующему уровню связи: молекула сознаний».

Я закрыл блокнот. Выключил интерфейс. И в полной темноте ощутил, как внутреннее напряжение исчезло.

И вместо него появилась лёгкость, напоминающая не пустоту, а точность.

10. Точка выхода

На следующее утро я вышел к руднику. Солнце только поднималось, касаясь острых кромок остатков конструкций. Ветер сносил сухую пыль вдоль рельсов, на которых уже никогда не пойдут вагоны.

Я остановился и прошептал: «Атом завершён. Теперь начинается сборка молекулы.» Внутри не было волнения. Была ясность как форма. Готовность как поле. Собранность как структура. И молчание как максимальный резонанс.

Часть 4

1. Начало молекулы

После того как я прекратил прямое управление сетью и сосредоточился на наблюдении, мне стало ясно: если ядро индивидуального мышления может быть стабилизировано через соединение знаний, навыков и личной ответственности, то следующий этап развития — это не просто объединение людей, а распределение функций между ними на основе совместимости логических моделей, а не эмоций, убеждений или прежних ролей.

Именно так и появилась первая рабочая молекула — не как дружеский коллектив, не как клуб интересов, а как сборка специалистов, которые выбрали друг друга не из симпатии, а потому что их способы решения задач были совместимы по времени, языку, операционным подходам и уровню готовности к самостоятельности.

Я не участвовал в этом напрямую. Я только зафиксировал начало процесса.

2. Логика сборки

Участников было четверо. — Один отвечал за прототипирование, — Второй за обработку входящих данных, — Третий — за управление сроками, — Четвёртый — за проверку гипотез.

На уровне традиционного понимания это выглядело как распределение ролей. Но по факту — каждый из них опирался на собственное устойчивое ядро, не дублирующее чужое. Это исключало конфликты.

Они не тратили время на обсуждение принципов взаимодействия. Не было харизматического лидера. Не было обсуждения «кто кому что должен». Были временные обязательства, логика деления ответственности и общий формат отчётности.

Проект, который они реализовали, был несложным: модуль быстрой установки мониторинга влажности в изолированных помещениях. Но время реализации — 3 дня. И ни одного сбоя. Это было первое доказательство работоспособности модели без центра.

3. Статическая стабильность

После этого случая я начал анализировать похожие случаи в сети. Большинство так называемых «групп» не доходили до стадии совместной реализации. Причина — перекрытие функций, отсутствие синхронности по темпу, попытки совместного принятия всех решений.

Я сформулировал три условия статической стабильности временной группы:

— У каждого участника должна быть одна отличительная функция, не заменяемая остальными.

— Решения должны приниматься в автоматизированном формате — заранее заданная логика или алгоритм.

— Каждый участник должен быть готов выполнить задачу в одиночку, если остальные выпадут.

Это противоречит большинству моделей коллективной работы, основанных на идее взаимозависимости. Но именно это — независимая совместимость — оказалась устойчивее любых эмоциональных или мотивационных факторов.

4. Подключение анонимных узлов

Через некоторое время начались подключения с закрытых узлов. Люди, не называвшие имён, не раскрывавшие биографий, не дававшие обратной связи. Они запрашивали модели, внедряли у себя, возвращали доработки.

Поначалу это настораживало. Но когда я начал сравнивать их логику — стало ясно: — Они не просто использовали материалы. — Они встраивали их в свои системы — как элементы конструктора, а не как конечный продукт.

Это требовало от меня отказа от контроля. Любое стремление «взять ответственность» за их решения оказалось не только невозможным, но и ненужным.

5. Первое негативное расщепление

Параллельно с ростом числа автономных групп появилась первая отрицательная молекула — команда, собранная по формальным признакам: одинаковый уровень образования, одинаковый профессиональный профиль, схожие социальные предпочтения.

Они провалились за неделю. Причина: все мыслили одинаково, но не дополняли друг друга.

Их основная ошибка — путать согласие с совместимостью. Они быстро пришли к единому мнению — и ни один не проверил его на прочность. Они делили задачи поровну — и ни один не принял решения в одиночку. Они выжидали инициативу — и в итоге не начали ничего.

Я зафиксировал этот случай как негативный кейс структурной симметрии:

«Симметричные ядра без различий в темпе и приоритетах не образуют устойчивой рабочей молекулы.»

6. Контроль качества взаимодействия

На основании этих наблюдений я добавил в систему индикатор функционального расхождения — он измерял:

— Темп отклика на задачу,

— Количество отклонений от базовой логики,

— Степень совпадения аргументаций.

Цель не в том, чтобы исключать похожих, а в том, чтобы выявить: есть ли смысл в кооперации, или это имитация работы.

Первые тесты показали: — Оптимальное расхождение между участниками — 20–35% по логике и структуре решений. — Ниже — дублирование. — Выше — конфликт.

7. Обратная сборка

Один из модулей предложил идею обратной сборки — когда вместо того, чтобы формировать команду под задачу, задача формируется под команду.

Это противоречит бизнес-логике. Но в нашей системе с гибким ядром это оказалось рабочим подходом:

— Имеем 3 ядра с известными функциями и темпами.

— Из них создаётся задача, к которой они максимально пригодны.

Результат — быстрый старт, отсутствие фрустрации, высокая завершённость.

Это открыло новый принцип:

Сильное ядро не следует встраивать в слабую задачу. Задача должна быть рассчитана на конкретную архитектуру участников.

8. Первичная валентность

Ранее я считал, что валентность — это свойство устойчивой связи. Теперь я понял: это всего лишь способность войти в связь. А прочность связи определяется не этим, а структурной комплементарностью.

В терминах системного анализа:

— Валентность = интерфейс сопряжения.

— Совместимость = соответствие протоколов.

— Прочность = способность совместно выдерживать нагрузки.

Это три разных уровня. И путать их — ошибка.

9. Долговременные группы

Некоторые молекулы начали работать дольше месяца. Они создавали вторичные проекты. Распределяли роли. Модернизировали методику. У них появилась оперативная память — документированные логики. У некоторых — даже бюджеты.

Это стало первой формой устойчивой молекулы — не как форма самоорганизации, а как производственный узел с высокой функциональной плотностью.

10. Предельно точная формулировка

В конце месяца я записал в журнал одну строку:

«Молекула — это не союз людей, а временная оптимизация коллективного мышления с минимальными затратами на координацию.»

Если структура требует постоянных обсуждений — она не молекула. Если она не создаёт результат — она не система. Если она держится только на доверии — она не устойчива.

Молекула существует, пока существует практический смысл её сборки. После — должна быть либо реконфигурация, либо выход.

Часть 5

1. Исходные данные для следующего шага

К маю сеть насчитывала сорок две рабочие «молекулы». Каждая существовала в собственном ритме, но все разделяли три общих правила, выработанных эмпирически — их я записал на доске мастерской, чтобы не забывать простые вещи, которые легко теряются в усложнённой системе: 1. Функция> симпатия: повод для объединения — совпадение задач, а не дружеская химия. 2. Автономия> иерархия: любая роль дублируется алгоритмом, чтобы группа не превращалась в пирамиду. 3. Срок> традиция: если проект завершён, команда распадается без попытки «сохранить коллектив».

Четвёртого правила ещё не существовало, но необходимость в нём уже чувствовалась: молекулы начали пересекаться. Одни хотели совместных ресурсов, другие — совместимой документации, третьи — унифицированного канала безопасности.

2. Простейший пример интеграции

Группа М-14 («мониторинг складских газов») запросила у группы R-9 («роботизированные манипуляторы для обслуживания вентиляции») протокол соединительного фланца. Манипуляторы R-9 использовали собственный разъём, несовместимый с датчиками М-14. Чтобы не тратить неделю на печатание переходника, R-9 предложила перенести логику крепления в программное пространство: манипулятор «досматривал» QR-матрицу на корпусе датчика, подтягивал параметры и устанавливал уплотнительное кольцо в регенеративном режиме.

Прототип сработал, но обнаружилась «тонкая» ошибка: из-за различия в тайминге датчик иногда стартовал в режиме диагностики, а это означало лишние полторы минуты простоя.

Чтобы устранить задержку, обе группы вывели основную цепь запуска на блок, названный «узел стыковки»: кусок кода, который проверял полученные параметры и вычислял доверительный интервал перед физическим соединением. Он весил 12 килобайт, но именно эта «малярная лента» не дала рассыпаться всей конструкции.

Опыт оказался заразительным — через два дня шесть других команд запросили доступ к узлу стыковки, а через месяц в репозитории появилось почти двадцать модификаций одного и того же файла.

3. Нулевая версия «молекулярной архитектуры»

Я зафиксировал: нам больше недостаточно знание того, как формировать отдельные команды. Требуется контейнер верхнего уровня — совокупность правил, гарантирующих совместимость между полностью автономными группами.

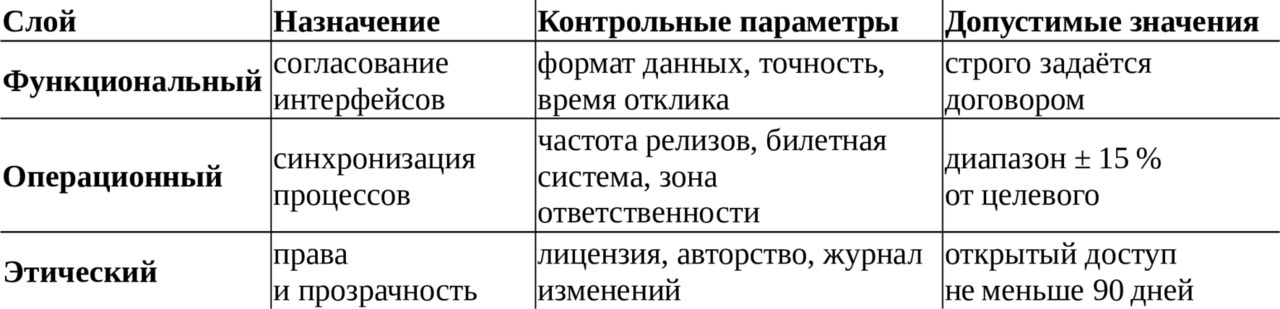

Я предложил каркас из трёх слоёв:

Главная особенность — отсутствие «слоя лидерства». Файл-манифест, в котором перечислены правила, подписывают не люди, а их сервис-аккаунты — тем самым решается вопрос «кто главный»: главный тот процесс, который подтверждает свою пригодность выполненными задачами.

4. Первый конфликт узлов

Реальность, конечно, не терпит красивых диаграмм без напряжения на проводах. Через неделю после публикации каркаса две группы — L-2 (энергоёмкие теплицы) и B-7 (блоки бесперебойного освещения) — не смогли договориться о последовательности обновлений прошивки.

L-2 требовала выпускать патч «ночью по UTC», чтобы не останавливать фотосинтез. B-7 настаивала на дневном окне, иначе инженеры-операторы не материализовывались у оборудования. Чат быстро перешёл от аргументов к сарказму, от сарказма — к упрёкам: — «У вас теплица, а не реактор, перемрёт две салатные грядки — не страшно». — «У вас лампы, а не медицинский лазер, поспите днём».

Потребовалось вмешательство «узла стыковки» второго уровня — в системе его метка выглядела как Dock_Δ v2. Он не запрещал спор, но вводил правило: если разногласие длится дольше двух часов, обе стороны обязуются сгенерировать расчёт ущерба в цифрах.

Через тридцать минут спор прекратился: выяснилось, что финансовый риск L-2 действительно выше, но B-7 может перекинуть штат на удалённый мониторинг. Решение: патч в 01:00 UTC плюс дополнительный шаг самодиагностики.

Важно, что никто не искал «виноватых»; движок просто заставил стороны перейти с эмоций на рассчитываемые показатели.

5. Обратная связь с «наружным миром»

В июне в проект постучалась крупная компания системной интеграции. Они предложили финансирование в обмен на приоритет доступа к технологиям. Некоторые участники посчитали, что деньги не помешают; другие — что появится цензура; третьи — что рынок неизбежен, но можно выторговать условия.

Чтобы не перепалить всё в затяжных спорах, мы ввели метрику прозрачности: каждый внешний партнёр получает рейтинг на основе открытых данных — судебных решений, публикаций, репутации у подрядчиков.

Компания набрала 68 из 100. Диапазон «условно приемлемо» начинался с 70. Предложение было отклонено без личных выпадов. От меня потребовалось только обновить репозиторий с правилами, добавив пункт:

«Любое решение о финансировании принимается большинством модулей на основании внешнего рейтинга, вычисленного автоматическим скриптом. Порог доверия — 70 баллов».

Через неделю та же компания вернулась, показав публичный план по улучшению практик конфиденциальности, и второй рейтинг дал им уже 73 балла. Сделка прошла, и никто не ощутил давления: регулятором выступала цифра, а не харизма переговорщика.

6. Точка отказа «центрального канала»

Мы давно понимали: если все коммуникации проходят через единственный сервер-ретранслятор, то в какой-то момент он станет «бутылочным горлом» или уязвимостью. Теоретически мы называли это точкой отказа канала C₀.

В конце июля C₀ действительно упал — перегрелись SSD-накопители, а резерв не успели поднять. Половина молекул потеряла хранилище CI/CD, четверть — каналы голосового созвона.

Но система выдержала. Почему? Потому что многие группы перешли на локальные зеркала и каталог распределённых хеш-сумм. В интерфейсе зависли «красные» предупреждения, но через час все критические процессы синхронизировались по p2p-схеме.

Я отметил это событие как проверку модели на катастрофоустойчивость. Вывод: «контур автономии» сработал. Практически без паники.

7. Первая попытка внешней стандартизации

Почти сразу после сбоя пришло письмо из технического комитета по стандартизации: они предлагали «внести разработанную модель в национальный регистр методик командообразования».

Звучало солидно, но мы уже понимали: любая попытка закрепить динамическую систему в ГОСТ-подобной процедуре превратит её в музейный экспонат.

Поэтому ответ был вежливый и короткий:

«Методика открыта для использования, но не рекомендуется фиксировать её как стандарт: каждая версия жизнеспособна только в режиме непрерывного обновления».

Тем самым мы избежали превращения в «официальную технологию» с искусственным сроком службы.

8. Метрика «живая сложность»

Чтобы доказать, что мы не прячемся за красивыми словами, группа Q-5 вывела формулу LCI — live-complexity index:

LCI=Nf⋅Ds/Tr⋅Eu

* Nf — число активных функций, * Ds — средняя различность подходов, * Tr — среднее время реакции на ошибку, * Eu — затраты энергии (человек-часов) на поддержку.

Задача — держать LCI в интервале 0.8–1.3. Ниже — застой; выше — хаос. Метрика простая, но показала себя полезной: когда LCI падал, мы инициировали внешние коллаборации; когда рос — проводили «обрезку» лишних процессов.

9. Этическая дилемма: данные подростков

Группа S-11 создавала обучающие модули для школьников. Они хотели собирать телеметрию об успеваемости. Появился вопрос: «Можно ли хранить данные несовершеннолетних?»

Ответ был найден не юристом, а программистом, написавшим скрипт, который анонимизирует ID ученика локально на устройстве и отправляет только агрегированные показатели.

Решение обсуждали тридцать минут. Потом проголосовали: 37 «за», 0 «против». Вопрос закрыт.

10. Сжатое резюме этапа

К концу лета у нас появилось: 1. Архитектура из молекул, каждая — автономная, но совместимая. 2. Каркас трёх слоёв для межгрупповой стыковки. 3. Индикатор LCИ для контроля живой сложности. 4. Проверка на сбой единого канала и успешное восстановление. 5. Решённые кейсы — от приёма сторонних денег до обработки персональных данных.

То есть модель не просто работает «в лаборатории»; она проходит проверку на реальных задачах, реальных рисках и реальных людях, не связанных общим куратором.

11. 8. Что дальше?

Следующий вызов очевиден: масштаб выше сотни молекул. Здесь начнутся совсем иные проблемы — роль глубокой экспертизы, конкурентный доступ к редким специалистам, совместимость юридических зон.

Я открыл новый файл с рабочим названием «сеть решёток». Первой строкой написал: «Что удерживает систему, когда её элементы не знают друг друга лично?»

Именно на этот вопрос придётся отвечать в следующей главе. Но прежде — ещё две части этой: надо показать, как молекулы проходят испытание общим проектом, с жёстким сроком, серьёзными последствиями и открытым контролем со стороны крупного заказчика.

Часть 6

1. Проект «Гелиопарк»

Если первые молекулы рождались на стыке свободных интересов и минимального давления, то следующий шаг возник по иной логике: городской департамент инновационного развития объявил открытый конкурс на прототип энергоавтономной станции обслуживания удалённых площадок. В переводе с чиновничьего: нужно было собрать модуль, способный круглогодично обеспечивать питание, освещение, связь и сервисный доступ в любой точке, где нет проводов, стабильного климата и гарантий, что завтра кто-то туда вернётся.

Нас не приглашали. Но один из участников проекта, узнав о существовании нашей структуры, вышел на связь:

«Вы работаете в полевых условиях. У вас гибкость. Мы — связаны регламентом. Хотите попробовать собрать сборную?»

Проект назвали «Гелиопарк» — не ради пафоса, а потому что один из ключевых компонентов системы — автономная солнечная панель с поворотным рёбром.

2. Архитектура сверхмолекулы

В организации работы было два непримиримых ограничения:

— Заказчик требовал юридически оформленного единого исполнителя с ответственностью по графику и бюджету;

— Сеть, как система, не имела юридического лица, не существовала на бумаге и принципиально избегала централизации.

Мы приняли решение: создать временный консорциум, куда вошли 19 команд, каждая с чётко очерченным функционалом, и одна юридическая организация, подписывающая договор с заказчиком, но не принимающая технических решений.

Это была инженерная адаптация известной структуры: «ядро-компетенции — оболочка-юрлицо», где первое принимает решения, второе их лишь регистрирует.

Чтобы это работало, был введён протокол согласования изменений с тремя уровнями контроля:

— Все технические решения утверждаются консенсусом трёх независимых экспертов, назначенных из других модулей.

— Юридическая оболочка обязана реагировать в течение суток, иначе команда продолжает без согласования.

— Финальные сборки проходят двойное тестирование: в нашей среде и на стенде заказчика.

3. Разделение и стыковка

Система делилась на 7 подсистем:

— Питание (солнечные панели, аккумуляторы, преобразователи);

— Освещение и погодное поведение (датчики освещённости, блок защиты от перегрева/обледенения);

— Связь (LTE + mesh-резерв);

— Обслуживание (манипуляторы, адаптация под человеческий доступ);

— Оболочка (корпус, стойки, крепления);

— Логика управления (алгоритмы, прошивки, интерфейсы);

— Документация и производственный протокол (включая все проверки и тестовые карты).

Каждая команда подписывала свою часть ответственности, но — и это важно — обязана была документировать всё в общем формате, чтобы другие могли проверить или пересобрать.

Мы выдали универсальный шаблон:

— техническая спецификация;

— список используемых сторонних компонентов;

— условия повторяемости;

— инструкция по интеграции;

— область применения;

— известные сбои.

4. Первые расхождения

Через две недели начались сбои. Не катастрофа — обычные нестыковки. — Питание не выдавало нужный вольтаж при запуске связи в холод. — Связь периодически теряла пакет в момент поворота панели. — Манипулятор сбивался, если угол крепления был изменён при транспортировке.

И если в обычной компании всё свелось бы к обмену обвинениями, у нас был инструмент: граф технической ответственности, где каждый элемент системы имел своего «носителя», но все интерфейсы проверялись двусторонне, и при конфликте смотрелись кросс-зависимости, а не только виновник.

Этот граф стал ядром нашей координации. Не люди, не роли, не начальники. Структура системы сама задавала правила взаимодействия.

5. Обострение: «Кейс 17:32»

На 17-й день испытаний один из модулей вышел из строя прямо на демонстрации. Панель отказалась поворачиваться при порыве ветра. Сбой повторился трижды.

Виноват оказался алгоритм предиктивной стабилизации, разработанный командой из Воронежа. Формально он работал, но не учитывал локальную турбулентность при обрыве ледяного кристалла с панели.

— Простая недоработка? — Да. — Катастрофа? — Нет.

Но именно эта ошибка вызвала первую попытку вынесения персонального приговора — некоторые участники настаивали, что команда должна быть удалена из проекта.

В ответ был активирован механизм «решения через декомпозицию»:

— Система выделяет ошибочный узел.

— Выясняется, могла ли другая команда предотвратить ошибку (например, корпус — дополнительной рамой).

— Если ошибка не перекрывается никем — она остаётся на балансе разработчика, но без исключения.

— После исправления команда обязуется передать обновлённый блок в два соседних проекта — как способ вернуть доверие.

Это было жёстко, но справедливо. Никто не ушёл. Код исправили. Документацию обновили. Ошибка стала частью стандарта.

6. Вмешательство заказчика

На 30-й день департамент прислал запрос:

«Требуем предоставить имена ответственных разработчиков по каждому модулю. Контракт предусматривает возможность назначения контроля.»

Законно? Да. Уместно? Нет.

Мы понимали: как только внешняя власть начнёт управлять изнутри, гибкость закончится, решения превратятся в согласовательные совещания.

Наш ответ был предельно вежливым, но жёстким:

«Мы предоставим метки команд, журнал изменений, доступ к git-веткам, информацию об архитектуре ответственности. Но не предоставим фамилии. Ответственность несёт консорциум как единая система.»

Ответом было молчание. А через неделю — акт успешного прохождения второго этапа тестирования.

7. Завершение этапа и «негероическая сборка»

Мы не проводили финальных собраний. Не выкладывали поздравлений. Не делали «итоговой презентации». Станция была собрана. Проверена. Опробована в трёх климатических зонах.

Кто-то уехал. Кто-то перешёл в другой проект. Кто-то начал свой. Группа растворилась. Не потому, что развалилась. А потому что выполнила задачу и не стала держаться за прошлое.