Бесплатный фрагмент - Центральный институт труда: становление научной работы и изыскания по биологической линии

1920–1930-е гг.

ПРОЛОГ

Имей при себе молоток и гвоздь и воздвигни город.

А. К. Гастев

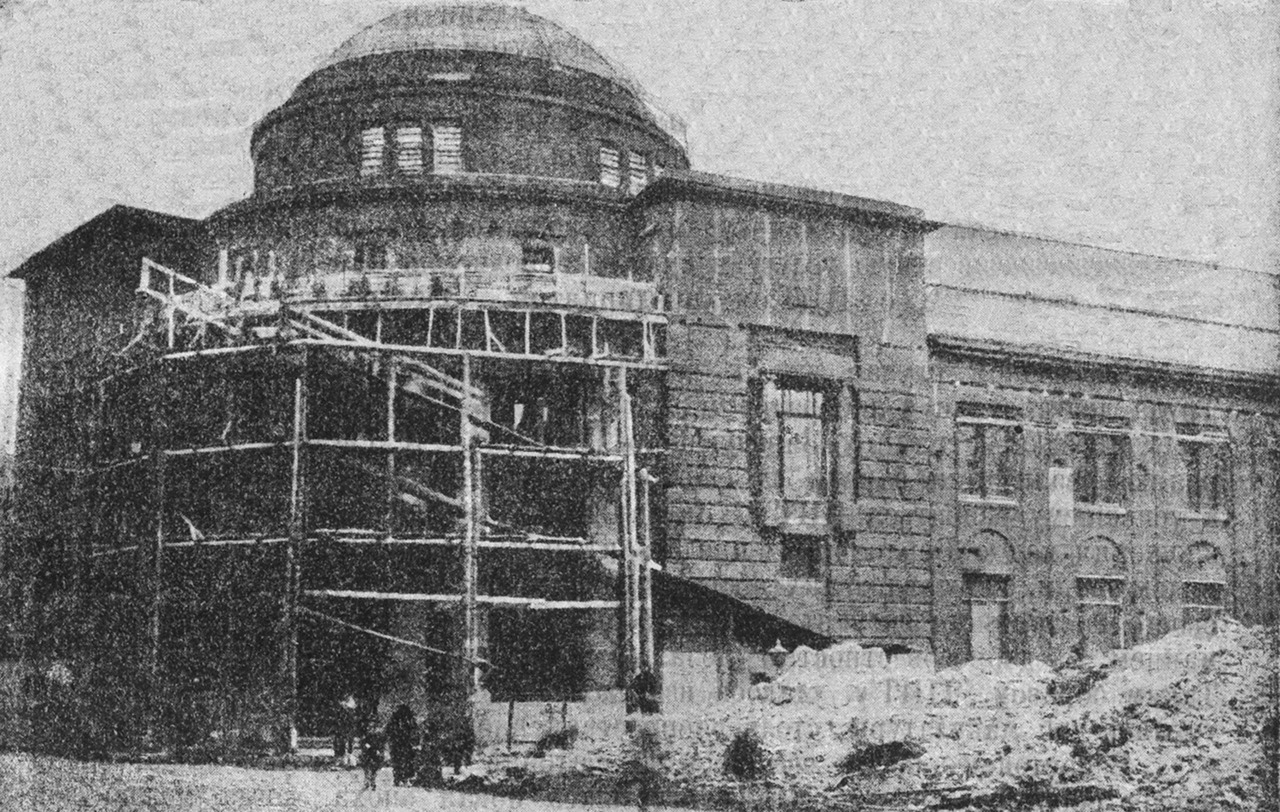

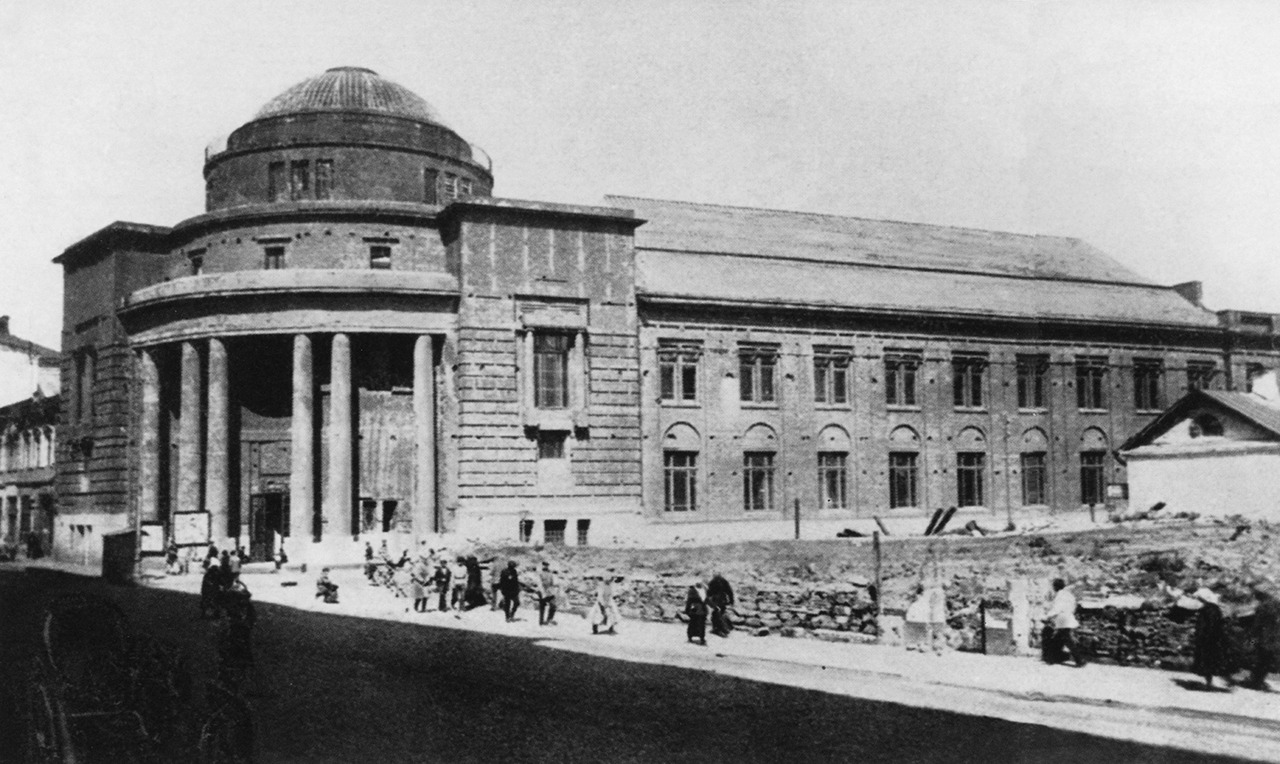

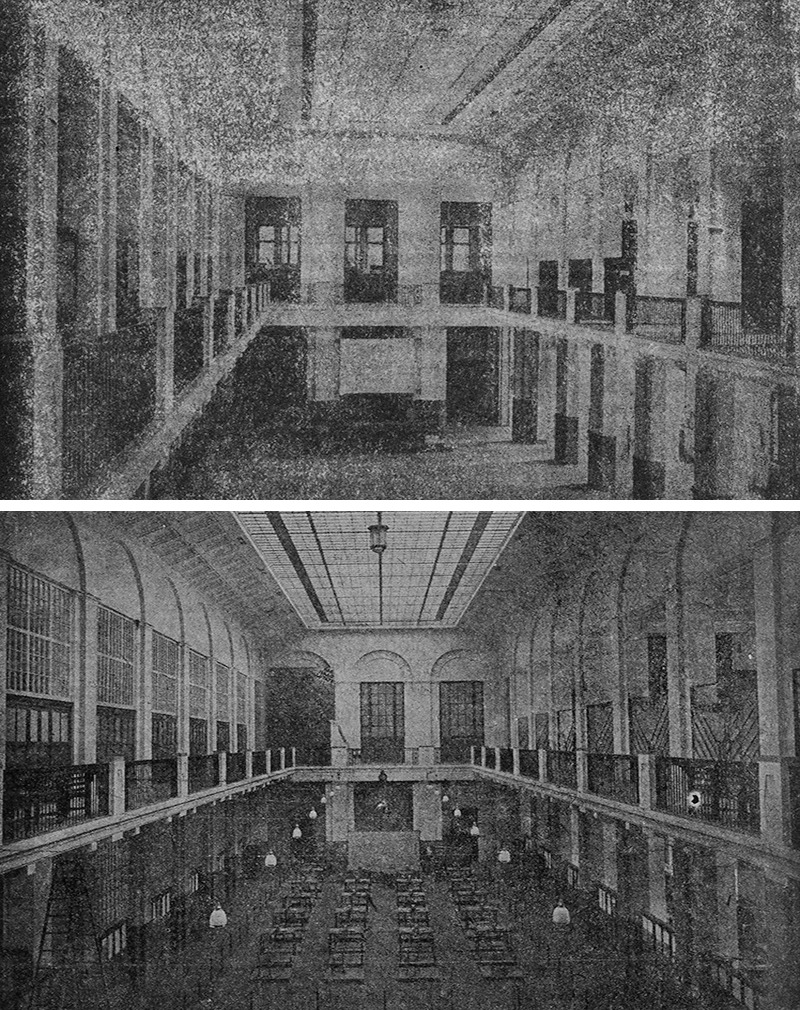

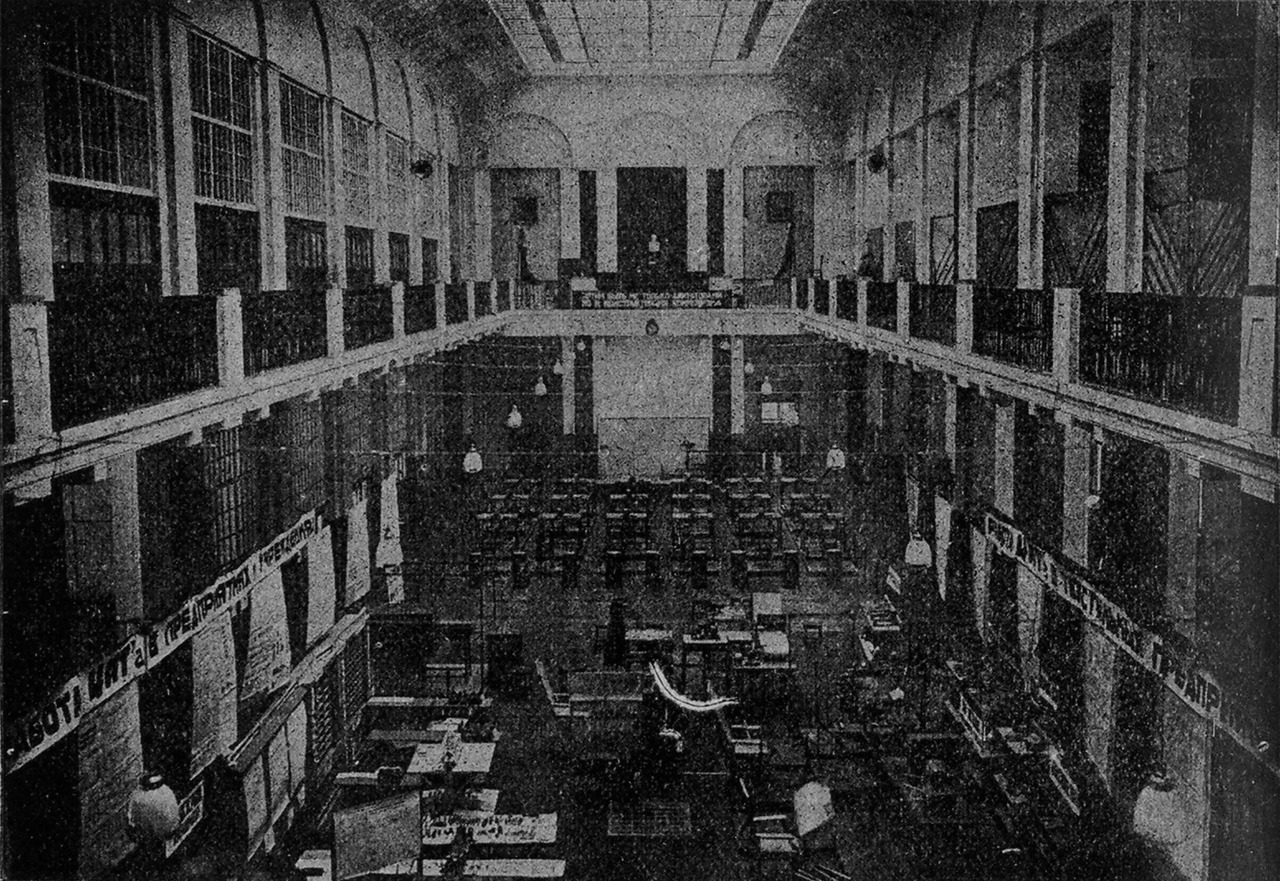

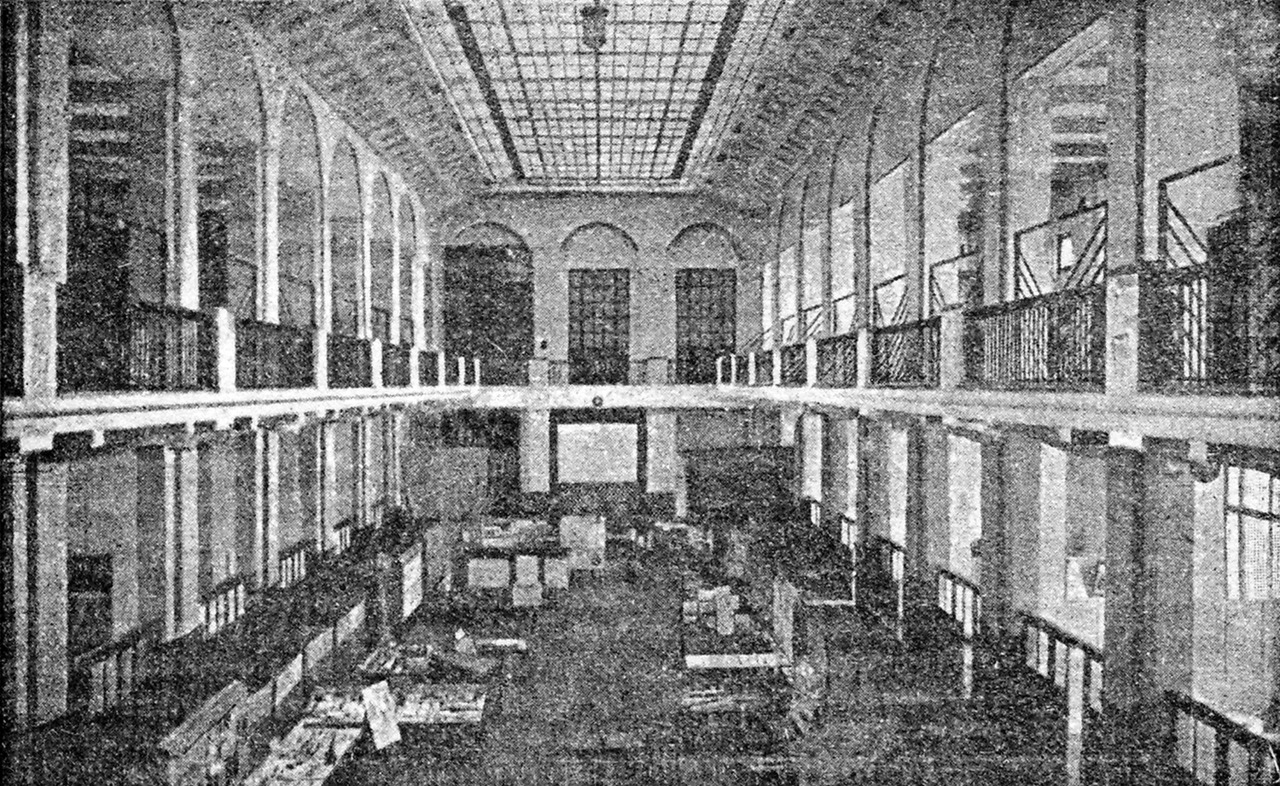

Если, обогнув Большой театр, пройти полсотни шагов по Петровке, то вверху улицы, по правой стороне можно увидеть угловое здание со стеклянным куполом и величественными колоннами ионического ордера вокруг входных дверей. Подойдя поближе, прохожий увидит на фризе крупные золотистые буквы: «Центр диагностики и телемедицины». С 2020 года здесь расположен один из ведущих научных центров России в области здравоохранения и цифровых технологий. Однако инновационные идеи и смелые научные изыскания кипели в этих стенах и раньше — сто лет назад по адресу Петровка, 24 находился Центральный институт труда (ЦИТ)…

Социальные потрясения начала ХХ века в той или иной мере охватывали большинство стран мира. Осознавая несовершенство и хрупкость экономического устройства жизни, кажется странным, что множество умов билось над его улучшением. Рождались политические теории, утопии, гипотезы, свергались правительства, гремели войны, в схватке сходились капиталистическая и социалистическая системы. Однако даже в этой ужасной смуте у самых отчаянных антагонистов находилось что-то общее. Этим общим стала проблема научного подхода к повышению производительности и качеству труда. Обе полярные системы мироустройства, не смотря на все возможные противоречия, осознали и устремились к разрешению указанной проблемы, так как именно в этом они увидели возможность неограниченного экономического роста, а значит неотвратимой победы своей веры.

Так возникла новая отрасль знаний, новая дисциплина — научная организация труда (НОТ) как научно обоснованный комплекс организационных, технических и психофизиологических мероприятий, направленных на получение максимальных производственных результатов при минимальных затратах труда.

Сама по себе история становления и развития НОТ очень интересна, многогранна и разнообразна, при этом довольно обстоятельно изучена многими поколениями историков. Эта предметная область интенсивно прогрессировала и в СССР в период 1920–1930- х гг., а позднее, во второй половине ХХ столетия многие её аспекты были переосмыслены и возрождены на новый лад.

ЦИТ собственно и занимался научной его организацией. В этом вопросе он был вовсе не одинок, несколько крупных научных учреждений и целый ряд отдельных лабораторий в СССР посвятили себя проблематике НОТ. Однако ЦИТ имел одно ключевое отличие: только здесь было предложено выстраивать труд (от отдельно взятых операций до целых производственных процессов) на основе постоянного контроля и анализа организационно-технических и психофизиологических показателей. Такой подход получил наименование «социально-инженерного», он предполагал научно обоснованное создание отлаженного, синхронно работающего механизма, состоящего из машины и «живой машины», то есть из техники и человека.

В этом ключе путь ЦИТ был уникален. В то время, как другие учреждения в области НОТ исследовали профессиональный отбор, охрану труда и вопросы гигиены, в здании на Петровке, 24 создавали уникальные методологии комплексного изучения состояния человеческого организма непосредственно в процессе осуществления трудовой деятельности. Знания о психофизиологии трудящегося человека применялись для разработки оптимальных способов обучения; здесь не сортировали работников, а обучали и организовывали. В ЦИТ не следовали догмам, а смело их трансформировали, создавая новые сущности: от отдельных методов до целых научных отраслей.

Создателем и первым руководителем ЦИТ был Алексей Капитонович Гастев — уникальный человек, сочетавший в себе таланты поэта и слесаря, учёного и организатора.

Биографии и научному наследию А. К. Гастева посвящено значительное количество научных трудов, причем как российских, так и зарубежных авторов. Начиная с 2017 г. трижды проводилась специальная конференция — «Гастевские чтения». Общественно-политическая, литературно-художественная, научная деятельность Алексея Капитоновича, в том числе, как одного из основоположников научной организации труда, стандартизации, бережливого производства и проч. изучена весьма скрупулезно. Помимо многочисленных статей, книг, диссертаций, совершенно особенный вклад внесен его потомками, прежде всего — Ю. А. Гастевым и А. А. Ткаченко-Гастевым.

Вовсе не ставя своей целью дать исчерпывающий обзор трудов об Алексее Капитоновиче, лишь приведём примерную их классификацию. Его личность и исторический вклад изучены со следующих позиций:

1. Биография — даты, этапы и особенности жизненного пути.

2. Развитие научной организации, социологии и педагогики труда. Непосредственное исследование истории научной и методологической деятельности Алексея Капитоновича в контексте общей истории НОТ. Особо следует отметить единичные работы, указывающие факт наличия «научной школы Гастева», но детально этот аспект практически не разбирающие.

3. Вклад в современную теорию и практику управления, кибернетику. В таких трудах преимущественно прослеживаются взаимосвязи достижений и концепций А. К. Гастева с современными методологиями менеджмента.

4. Культурология. Литературный критик З. С. Паперный говорил, что художественные произведения А. К. Гастева — «одна из самых ярких страниц пролетарского творчества революционной эпохи». А поэт Г. А. Санников утверждал, ни много, ни мало, что «великая и обширная „земля“ советской литературы покоится на трех китах и этими китами являются Максим Горький, Владимир Маяковский и Алексей Гастев». Несколько авторов, включая современника и соратника В. О. Перцова, многогранно исследовали художественное наследие Алексея Капитоновича, его вклад в поэзию и литературу.

Конечно, необходимо указать, что во многих трудах перечисленные выше аспекты пересекаются, взаимно дополняют друг друга. Далеко не всегда конкретную публикацию можно абсолютно точно отнести к той или иной категории.

На фоне весьма обширной исторической литературы об А. К. Гастеве, история именно Центрального института труда, как научного учреждения, изучена крайне поверхностно.

Наиболее значительными представляются монография «ЦИТ и его методы НОТ» 1970 года издания (во многом это просто компиляция научных статей Института); весьма обстоятельная научная статья Д. М. Беркович, опубликованная в 1970 г.; работы по отдельным эпизодам истории ЦИТ А. В. Силина; серия статей о становлении и развитии социальной инженерии А. И. Кравченко; серия статей И. Е. Сироткиной с обзором истории ЦИТ и о развитии биомеханики; диссертация и статьи О. Г. Носковой и некоторые иные труды.

В этих работах обозначены основные этапы развития Института, вводятся в обращение некоторые материалы, однако, при этом делается акцент исключительно на менеджмент, консультирование промышленных предприятий с целью их реконструкции и обучение рабочей силы, развитие стандартизации. На этом фоне психофизиологическим исследованиям уделяется минимум внимания (лишь обзорно освещены аспекты изысканий в области биомеханики и структурирования научной работы Института).

Впрочем биологическое направление НОТ вообще плохо изучено, обойдено вниманием историков как науки, так и медицины. В частности, проанализировано историческое значение первых Всесоюзных конференций по НОТ в обосновании и развитии психофизиологии труда, а также для современных организационно-управленческих подходов в здравоохранении. Вместе с тем, конкретные учреждения и научные группы в предметной области только перечисляются, их вклад и процессы становления остаются неизученными.

Что уж говорить о плеяде выдающихся учёных, трудившихся в ЦИТ и непосредственно составивших научную школу Алексея Капитоновича Гастева! Фактически внимания историков удостоились только Н. А. Бернштейн, Н. П. Тихонов и И. Н. Шпильрейн — их деятельность в период работы в ЦИТ изучена более или менее детально, хотя и в отрыве от общей канвы психофизиологических исследований Института.

Иногда отмечается парадоксальная ситуация: биографии выдающихся учёных изучены, но период их деятельности в Центральном институте труда просто игнорируется или упускается, в лучшем случае упоминается одним предложением (яркий пример — С. Г. Струмилин).

Таким образом, в исследованиях о ЦИТ отмечается явный дисбаланс в сторону инженерно-технических аспектов, организации производства и промышленной стандартизации.

Историки указывают: «Гастевцы сформулировали оригинальную, не имевшую в мире аналогов идею социальной инженерии. Авторы концепции ставили во главу угла человеческий фактор. Социально-инженерный подход предполагает четкое, синхронное, взаимосогласованное функционирование техники и человека, напоминающее работу безупречно отлаженного механизма». А далее изучают только «технику» — инженерные и управленческие аспекты, «человек» же при этом исчезает из поля зрения.

В существующей историографической базе преобладает изучение личности А. К. Гастева и истории инженерно-управленческих научных исследований ЦИТ. Анализ развития психофизиологических изысканий ограничен единичными биографическими исследованиями отдельных учёных. Биологическое направление научной работы ЦИТ, бывшее на самом деле ключевым в период 1920-х гг., практически не исследовано.

А. К. Гастев — инженерный гений организации труда, но почему же именно биологическому (психофизиологическому) направлению он уделял такое повышенное внимание?

В следующей части повествования будет много цитат, и автор заранее просит прощения у читателя за то, что дал возможность своим героям высказаться напрямую.

В период своего становления и расцвета научная организация труда не имела чётко очерченных и однозначно воспринимаемых границ, единых подходов и толкований. Относительно общепринятой была её глобальная цель — обеспечение максимальной производительности труда. Но вот концептуальные подходы, теоретические постулаты и конкретные методологии весьма варьировались. В самых общих чертах можно сказать, что они разделялись на направления: управленческое, организационно-техническое, социально-экономическое и психофизиологическое.

Границы между направлениями зачастую сложно провести, в исследованиях и практической работе они тесно переплетались, дополняли друг друга. Вместе с тем, в рамках отдельных научных групп и школ можно выявить расстановку приоритетов. Алексей Капитонович Гастев и его приверженцы в 1920-е — начале 1930-х гг. основной акцент сделали именно на психофизиологическое (биологическое) направление.

Они однозначно воспринимали психофизиологию труда как новую отдельную науку, целью которой «является выяснение таких условий работы, в широком смысле этого слова, чтобы производительность была наибольшей, а усталость и вредные действия профессионального труда на организм наименьшими».

Объектом этой новой науки был трудящийся человек — «живая машина с окружающими её условиями (рабочий инструмент, рабочее место, технические приспособления, приёмы работы)».

А. К. Гастев утверждал: «все новейшие значительные исследования по вопросам труда и все новейшие методики воздействия исходят в последнее время именно от работников и учреждения, умевших синтетически учесть биологический и технический моменты в производстве».

Выдающийся физиолог и сотрудник ЦИТ Крикор Хачатурович Кекчеев считал, что: «почти все люди работают неправильно, ненаучно. Следствием неправильного способа работы является малая производительность труда в количественном и качественном смысле, преждевременное изнашивание организма и несчастные случаи».

Эту проблему прекрасно понимали все ведущие мировые специалисты по НОТ. Однако предлагаемые ими пути её решения были весьма специфичны:

1. Формализованный профессиональный отбор методами психотехники (психологического тестирования). По факту здесь происходило «выбрасывание из жизни» произвольного числа людей, не подходящих по неким характеристикам или тестам.

2. Рационализация и стандартизация трудовых движений и операций для достижения максимальной производительности в соответствии с методологией основоположника НОТ Ф. Тейлора. Однако при этом не учитывались аспекты утомления, рационального режима труда и отдыха, влияния работы на организм рабочего; именно за это «тейлоризм» и подвергался жёсткой критике, в том числе со стороны В. И. Ленина.

3. Охрана труда, преимущественно, в виде элементарных норм техники безопасности. Интересно, что А. К. Гастев метко назвал физиологию в зарубежных исследованиях методом «хозяйского гуманитаризма», подчеркивая спорадический характер соответствующих научных изысканий и отсутствие системного психофизиологического подхода к НОТ.

В СССР предложили другой путь. Вновь слово К. Х. Кекчееву: «на живую машину, на человека-рабочего обратили как-то мало внимания, а если и интересовались им, то почти исключительно с точки зрения охраны труда; подходили к нему, руководствуясь соображениями человечности, а между тем упорядочение способов работы и построение их на научных основах дали бы возможность, как и показали многочисленные исследования, резко повысить производительность труда, не нанося вреда здоровью самого рабочего. Работа в наилучших условиях, вот — задача научной организации труда: не выжать человека, не добиться от него во что бы то ни стало возможно большей производительности, а поставить его в такие условия, где он мог бы работать возможно лучше, — вот к чему стремится научная организация труда».

В этом ключе о недостатках существующих методик НОТ очень ясно высказывался академик В. М. Бехтерев. Он настаивал на рассмотрении рабочего как «сложного биосоциального существа» и отмечал, что имеющиеся подходы и системы НОТ «извлекая из рабочих рук всю возможную энергию для поднятия производства <…> уделяют сравнительно мало внимания сбережению от изнашивания самой человеческой машины, не вводя каких-либо научных методов для установления той меры, длительное превышение которой может отражаться неблагоприятно на состоянии самой человеческой машины и её здоровья».

В. М. Бехтереву вторит не менее выдающийся физиолог и тоже сотрудник ЦИТ профессор Алексей Александрович Кулябко: «в вопросах регламентации труда и выработки норм продолжительности рабочего дня физиологии должно быть отведено первенствующее место. Эта мысль не должна оставаться достоянием одних учёных, подающих свой голос только тогда, когда прибегают к их авторитету. Нет! Эта мысль должна внедриться в умы народных масс, которые сами принимают участие в своей организации, в своем строительстве».

Подход к воплощению сказанного в жизнь предложил А. К. Гастев, сформулировав научную парадигму ЦИТ: «Мы переворачиваем современную биологию и говорим: человек полон возможностей; в нем тысячи возможностей для приспособления, тренировки, победы. Вот почем мы жестко противопоставляем себя психотехникам — не сортировка на первом плане, а тренировка». На фоне механизации производства Алексей Капитонович сформулировал научную проблему: организовать «воспитание особого нового скоростного человека, с его быстрой реакцией, с его способностью всегда быть настороженным и, в то же время, расходовать минимум нервной энергии. И здесь опять-таки не отбор, а тренировка, ибо все должны быть такими, а не только избранные».

Итак, для Центрального института труда психофизиология — это фундамент НОТ, основа для создания нового типа трудящегося человека.

Живую машину в контексте рабочей среды надо всесторонне изучать, чтобы вырабатывать «методику умелой работы, рабочей, трудовой культуры, методику „как надо работать“».

Но А. К. Гастев ясно видел текущие проблемы: отсутствие методологий таких научных изысканий, дистанцию между сугубо лабораторными исследованиями (которых кстати немало за рубежом) и изучением живой машины в реальных производственных условиях. Тому подтверждением слова цитовцев: «Обращение с этой совершенной живой машиной до сих пор остается грубо эмпирическим. Опыт, не проверенный данными науки, всё ещё является главной основой организации труда и научное отношение к физиологическому организму работника считается чем-то академическим, годным для лабораторных опытов, но не для фабрики <…> Развитие техники, т.-е. мёртвых орудий производства — машин определяется точными данными естественных и математических наук, — использованием живой рабочей силы до сих пор идет по старинке, — на основе стихийных экономических процессов и передаваемого из поколенья в поколение опыта».

В аспекте методологии А. К. Гастев на первое место выдвинул объективные методы, дающие измеримый результат, фактически применив к биологии подходы точных наук: «С тех пор, как технологический прогресс индустрии, выразившийся в сильнейшем внедрении в производство инженерного метода и во внедрении инженера на место ремесленника-мастера, поставил задачу научной организации производства и труда, в вопросе установления норм обозначилось аналитически-исследовательское начало <…> Значение этой аналитически-исследовательской тенденции не в том, что на дала или может дать абсолютно точные или глубоко всесторонние измерители и определители норм, а именно в том, что она в вопросе об определении норм на место обычая и личной секретности выдвинула объективно-аналитическое начало, фиксированное в особых расчетных документах».

В «объективно-аналитическом начале» и «особых расчетных документах» в приложении к психофизиологии можно усмотреть своеобразную предтечу современной доказательной медицины с её стандартизированными дизайнами научных исследований, статистическим аппаратом, требованиям к «прозрачности» и воспроизводимости процессов и результатов научных работ.

Подтверждением этому служит ещё одно концептуальное высказывание Алексея Капитоновича: «В социальной области должна наступить эпоха тех же точных измерений, формул, чертежей, контрольных калибров, социальных нормалей <…> мы должны поставить проблему полной математизации психо-физиологии и экономики, чтобы можно было оперировать определенными коэффициентами возбуждения, настроения, усталости с одной стороны, прямыми и кривыми экономических стимулов с другой». Фактически он предписывал учёным подойти к рабочему «с таким же чисто инженерным расчетом и анализом, с каким мы подходим к любому станку-орудию».

В самом начале пути, формируя научные задачи для Института, А. К. Гастев подчеркивал фундаментальную роль психофизиологии труда и научного разрешения проблемы утомления; а ещё выделял отдельное изучение «статики» и «кинематики» работника; в аспекте психотехники он призывал не тратить время на «маленькие проблемы социальной охраны личности», а идти путём «смелого проектирования человеческой психологии в зависимости от такого исторического фактора, как машинизм».

Интересно, как Алексей Капитонович подходил к проблеме дистанции между лабораторной наукой и наукой в реальных условиях производства. Как весьма системный человек он начал с классификации явлений и выделил четыре вида труда и соответствующие подходы к их изучению:

1. «Чисто мускульный, индивидуализированный» — его изучение оптимально в «традиционно-лабораторных условиях», оно наиболее доступно для современного учёного.

2. Кооперированный — требует более сложного подхода, чем лабораторный.

3. Механизированный со «сложным или настороженным» управлением — это «самый интересный и ответственный в смысле методов изучения и ценности психо-физиологических выводов» вид труда.

4. Индустриальный, заводской — «даёт возможность перевести чисто психо-физиологическую проблему в проблему психо-физиологической культуры пролетариата».

В этой классификации прослеживается вся программа научных изысканий по биологической линии ЦИТ: от лабораторных исследований в начале 1920-х гг. Институт придёт в начале 1930-х гг. к интеграции непрерывного мониторинга и научного анализа потока данных в реальном производстве («олабораторенному» заводу и «трудовой клинике»).

А. К. Гастев утверждал: «Перед нами во весь рост встаёт задача синтезировать все достижения психо-физиологических исследований». Более того, на основе этого синтеза с привлечением технических наук, педагогики и экономики требовалось обобщить данные, «проэкспериментированные и учтённые на протяжении определённого периода и на громадных людских массах», чтобы создать совершенно новую науку, сменяющую социологию — «творцом этого нового социального инженеризма, создателем новой социально-трудовой методики должен стать Институт Труда».

В научном развитии психофизиологии труда и социального инженеризма на её основе А. К. Гастев опирался на два концептуальных подхода. Первый возник одновременно с созданием Института, второй появился спустя 5–6 лет в ходе развития многочисленных идей.

При создании ЦИТ, в начале 1920-х гг., на психофизиологической основе предполагается разработать методики формирования «биологических установок» или «автоматических био-приспособлений в организме». Под этим подразумевалось создание предрасположения организма к выполнению тех или иных, разумеется научно обоснованных рациональных, движений (так называемая «биологическая автоматизация» действий работника). Это предрасположение формировалось путём обучения (тренажа), причём конкретные упражнения располагали строго в порядке нарастания трудности их выполнения, многократно повторяли, а всю методику и программу обучения в целом формировали на основе результатов научных изысканий, в том числе в области трудовых движений. Изначально в качестве одного из ключевых средств формирования биологических установок в ЦИТ рассматривали тренажёры и всяческие «внешние приспособления» для обучения, направляющие и корректирующие движения; сами цитовцы называли их «организационно-вещевыми установками» или орга-приспособлениями.

А. К. Гастев определил четыре типа биологических установок:

1. Активаторные (выработка энергии, борьба с утомлением, система возбудителей для организма, охрана труда).

2. Статические («основное корпусное устройство», «поддержка равновесия человеческой машины»).

3. Динамические (двигательно-силовая способность, двигательная культура).

4. Сенсорные (зрительные, слуховые, осязательные и высшие нервные рефлексы, выражающиеся в форме ассоциаций).

Для каждой из них он планировал научно обосновать и создать педагогическую методику формирования, шагнув в «область, где ещё не ступала нога исследователя». По замыслу А. К. Гастева ЦИТ должен разработать принципы «биологически-организационной тренировки», чтобы из революционной молодежи с «организационно-биологическими качествами» создавать «кадры организационно-трудовой агентуры, своего рода культурных установщиков, способных прямить неприспособленные к организации широкие народные массы и знающие искусство проведения основных культурных предпосылок». Примечательно, что к «организационно-биологическим качествам» (sic! «биологическим») Алексей Капитонович относил «быстроту и полноту обследований (разведки), точность донесений, способность неотступно биться, ловкое владение телом, уменье выполнять основные трудовые приёмы», соблюдение «выдержанного режима работы и отдыха», умение «давать чеканную организацию на малых участках, изворотливую хозяйственность».

Второй уникальный концептуальный подход появился в середине 1920-х гг.: основой для всей работы ЦИТ стало функциональное разделение. В соответствии с идеей А. К. Гастева каждый трудовой процесс раскладывался на три функциональных этапа: установку, обработку и контроль. По аналогии с работой слесаря: сперва рабочий подходит к верстаку, размещает в тисках заготовку и выбирает инструмент — это установка; затем он изготовляет деталь — это обработка; наконец, измеряет размеры детали, проверяет отсутствие брака — это контроль.

В педагогическом процессе усматривались такие же этапы: психофизиологический отбор и подготовка учебно-методических материалов — это установка; непосредственно обучение курсантов — это обработка; выпускные экзамены и оценка динамики изменения психофизиологических параметров по окончании учёбы — это контроль.

Концепцию выделения функциональных этапов применяли во всех аспектах деятельности ЦИТ, на её основе выстраивали производственные процессы, методики рационализации и организации производства, проводили научные изыскания и т.д., и т. п. При этом, как «обывательский предрассудок», полностью стирали грань между физическим и умственным трудом — функциональное разделение считалось для этого своеобразной панацеей.

Три функциональных этапа стали концептуальной основой и изысканий по биологической линии. А. К. Гастев требовал: «Организационно-производственное измерение трудового процесса в ЦИТ’е производится по формуле: установка — обработка — контроль <…> Значение биологических измерений в производстве должно быть подчинено чисто инженерно-расчетным измерениям технологического процесса».

Это означало необходимость выявить и объективно измерить колебания физиологических параметров рабочего в течение каждого функционального этапа; сопоставить трудовое поведение и биологические показатели отдельно в ходе установки, обработки и контроля. И здесь таилась беда… Но всему своё время.

В целом биологическое направление научно-изыскательной работы Центрального института труда было ключевым и предусматривало разработку психофизиологических основ труда, физиологических концепций научной его организации и управления, методик рационализации трудовых движений, операций и процессов.

В той или иной форме ЦИТ просуществовал много десятилетий, в какой же период времени биологические изыскания носили основополагающий характер?

В ЦИТ достаточно трепетно относились к своей истории, тщательно ведя своеобразную летопись развития и достижений. В первом обобщении деятельности учреждения (формально за 1923 г.) приводится история его основания и самого раннего развития. В 1924 г. А. К. Гастев впервые систематизировал эволюцию учреждения, описав основные достижения и процессы за каждый год. В следующем году Алексей Капитонович лаконично указывал лишь основные вехи:

— 1920 — основание ЦИТ;

— 1921 — лабораторно-производственная выработка установочной методики ЦИТ;

— 1922 — пробная практическая работа по обучению трудовым приемам по методике ЦИТ;

— 1923 — создание курсов инструкторов ЦИТ; установка операций в предприятиях;

— 1924 — массовая подготовка инструкторов, «разброска» их по СССР; общественное признание методики ЦИТ; выпуск инструкторов-операторов; установка операций в предприятиях посредством инструктажа;

— 1925 — общая методическая консолидация ЦИТ; формулировка организационной методики ЦИТ; внедрение в предприятия методом органического обновления.

В 1932 г., когда ЦИТ уже перешёл в ведение народного комиссариата тяжелой промышленности, были описаны следующие исторические периоды его развития с точки зрения методической направленности деятельности:

— до 1924 г. — «узкая база», создание методики обучения;

— 1927 г. — аналитическо-методическое толкование организационно-производственного содержания тенденций социалистической реконструкции и связанного вопроса о типах рабочей силы и формах их подготовки;

— 1928 г. — нормирование труда;

— 1928–1929 гг. — функциональная организация труда и функциональной системы обучения.

Наконец, в монографии, приуроченной к 20-летию Института в 1940 г., появилась следующая периодизация:

— 1920–1924 гг. — возникновение и начало работы;

— 1925–1929 гг. — широкая практическая работа по подготовке кадров;

— 1930–1934 гг. — развёртывание работ по организации труда и производства;

— 1935–1936 гг. — комплексное проектирование производственных участков и развёртывание работ по агрегатному станкостроению;

— 1937–1940 гг. — переход на работу в авиационной промышленности.

В более современных исторических исследованиях альтернативных предложений по периодизации не выявлено.

Исходя из приведенных данных очевидно, что в 1920-е гг. ЦИТ фокусировался на научном развитии методологий и обучении (фактически это уровень отдельно взятого работника), а в 1930-е гг. перешёл на проектирование и организацию производства (уровень целого предприятия), а потом и вовсе на узкую специализацию в виде самолётостроения (фактически с конца 1930-х и до настоящего времени).

Таким образом, периодом институционализации и развития научных исследований в области психофизиологии в ЦИТ можно полагать 1920-е — первую половину 1930 гг. Вместе с тем, для раскрытия событий и процессов, обусловивших появление биологической линии научных изысканий Института, следует обратиться к истокам появления этого учреждения, а значит рассмотреть и отдельные аспекты становления личности А. К. Гастева как учёного. Исходя из сказанного отмечаем, что хронологические рамки нашего исследования охватывают периоды 1900–1935 гг.

Территориальные рамки преимущественно ограничены деятельностью основной базы Центрального института труда в г. Москве.

Целью данной работы стала реконструкция истории зарождения, развития и институционализации биологического (психофизиологического) направления научных исследований Центрального института труда в период 1920-х — первой половины 1930-х гг., выявление влияния соответствующих исследований на отрасли биомедицинских наук, определение вклада и приоритета отечественных учёных.

Источниковая база исследования представлена совокупностью опубликованных и неопубликованных документов. В основу положены письменные источники (научные труды — статьи, монографии, брошюры; законодательные акты; делопроизводственная документация; периодическая печать; публицистические издания); изобразительные источники (фотоизображения из научных трудов и периодической печати); материалы личного происхождения (в том числе, эго-материалы сотрудника Национального института авиационных технологий Николая Ивановича Серёгина).

В ходе работы над монографией использованы письменные источники из фондов ФГБУ «Российская государственная библиотека», документы из Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), архива Российской академии наук (АРАН), Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), Российского государственного архива экономики (РГАЭ), Российского государственного архива в г. Самара (РГАС), Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД). Детальная информация об использованных фондах приведена в конце монографии.

Целый ряд материалов и документов впервые вводится в научный оборот.

Итак, «среднестатистический» физиолог 1920-х годов исследовал рефлексы собаки, жёстко зафиксированной в специальном приспособлении, или расчленял лягушку, формируя нервно-мышечный препарат. В ходе десятков и сотен экспериментов по крупинкам накапливались знания о функционировании живого организма. Но Гастев поставил вопрос по-другому: вот завод, на заводе рабочий, у рабочего в руках молоток и зубило; как результаты препаровки лягушки можно применить для улучшения конкретной трудовой операции? Чистая теория ЦИТу была неинтересна, как и крупинки фундаментальных знаний. Научные изыскания должны сразу давать практический результат. Для большинства учёных-психофизиологов того времени такой подход был неприемлем или вовсе непонятен. Однако находились и те, кто принимал вызов…

Технический комментарий автора

Оригинальный стиль письменного изложения А. К. Гастева включал обязательное акцентирование отдельных слов и словосочетаний. В монографии приводится довольно много цитат, так отмечены в них оригинальные акценты. Вместе с тем, автор также взял на себя смелость акцентировать определённые термины и мысли, которые отмечены в тексте таким образом. В цитатах сохранены оригинальные пунктуация и орфография.

ГЛАВА 1. СОЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ТРУДА

1.1. Гастев

Нам надо стоять на базе разбуженных к

новой невиданной жизни рабочих масс и

купать их в остром огне научных проблем века.

А. К. Гастев

Алексей Капитонович Гастев родился 26 сентября (8 октября) 1882 года в городе Суздале в семье служащих. Его отец Капитон Васильевич был учителем в церковно-приходской школе при Вознесенской церкви, а мать Екатерина Николаевна — портнихой. Едва окончив трёхклассное училище, 19-летний Алексей погружается в политическую и революционную борьбу. В 1901 г. он вступает в Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП). С этого момента начинается полулегальный, насыщенный отчаянными событиями период его жизни. Создание подпольных организаций, руководство рабочими дружинами, аресты, розыск, ссылки и побеги… В активный революционный период — вплоть до 1917 г. — товарищ Лаврентий (такова подпольная кличка Гастева) известен как идейный руководитель, агитатор, боевик, председатель совета рабочих депутатов, чрезвычайный комиссар, делегат партийных съездов. Он знаком с В. И. Лениным, М. И. Калининым, А. В. Луначарским. А ещё А. К. Гастев — поэт и писатель, под семью разными псевдонимами он печатается с 1904 г. Из-под его пера выходит полу-ритмическая проза, стихотворения, рассказы о ссылках и стачках, о фантастическом будущем… О творчестве Алексея Капитоновича положительно отзывались А. М. Горький, В. Я. Брюсов, а по свидетельству В. О. Перцова «Маяковский видел в Гастеве идейного союзника и хотел работать в литературе вместе с ним».

В контексте данного исследования важно выделить следующие биографические факты. Окончив в Суздале технические курсы, А. К. Гастев переехал в Москву, поступил в Учительский институт, изучал слесарное и столярное дело. В 1907 г. он вступил в профессиональный союз работников металлообрабатывающей промышленности (металлистов) — событие, предопределившее его судьбу. В периоды как относительно легального, так и нелегального существования А. К. Гастев трудился на различных заводах; он — рабочий, слесарь, досконально знающий реалии промышленных предприятий. В 1908 г. в Санкт-Петербурге Гастев работал на постройке мостов, в 1906–1910 гг. — в Василеостровском трамвайном парке, в 1910–1912 гг. — на заводах во Франции. В 1913 г. он работал на Петроградских заводах акционерного общества «Я. М. Айваз», в то время одном из наиболее прогрессивных, с точки зрения организации и управления, промышленных предприятий. На «заводах Айваза» реализовывались подходы и методики американского инженера Ф. У. Тейлора (1856–1915) — первые в своем роде разработки по научной организации труда (НОТ).

Отметим, что 14 лет (с 1903 по 1917 гг.) А. К. Гастев жил на нелегальном положении. Он не мог выступать официально, «не считая мелких статей в легальных журналах». По его собственному утверждению свои идеи в этот период «трактовал» в художественной форме, благодаря чему сложилась книга «Поэзия рабочего удара». Гастев — поэт, писатель, фантаст; в среде футуристов и конструктивистов он создаёт собственный стиль. Строки его стихов рисуют в сознании грохочущие заводы, гудки и клубы пара. Его проза — это художественное изложение зарождающихся научных идей, предчувствие победы индустриализации и нового мира. В 1921 г. он издал своё последнее литературное произведение — книгу «Пачка ордеров», после чего предложил и осуществил «самый радикальный подход — выход из искусства». Гастев-поэт «замолк, полностью отдавшись ЦИТу, организацию которого он творил, как истинно поэтическое произведение». Центральный институт труда заполнил всю его жизнь и стал «последним художественным произведением» Алексея Капитоновича.

Осмысление опыта организации производства и сама идея научного подхода — ключевые процессы биографии Алексея Капитоновича. Впрочем лучше всего о них рассказал сам герой…

Путь к науке А. К. Гастева, по его собственному свидетельству, начался в 1908 г. и к 1927 году включал 13 лабораторий.

Алексей Капитонович утверждал, что мысль о новой науке — «социальной постройке предприятий» — впервые пришла к нему в 1908 г. в период работы на стройке мостов на Петербургском Гагаринском буяне. Здесь «блеснули первые, потом отодвинутые жизнью проблески методологии, известной потом как методика ЦИТа». Впрочем первые «проблески» не исчезли вовсе, а нашли некоторое отражение в публикациях Гастева под псевдонимами «Васильев» и «Назаров» в журнале «Металлист» (1908–1909 гг.) с критикой «американской системы» заработной платы, вводимой на казённых предприятиях, обсуждением вопросов организационно-цехового производства.

После «проблеска» последовали тринадцать «лабораторий», выковавших из юного слесаря выдающегося лидера научной школы.

Лаборатория №1. Василеостровской трамвайный парк в Санкт-Петербурге, 1908–1910 гг., где А. К. Гастев работал слесарем и регистратором производственных операций в мастерских. Здесь он столкнулся с интересной попыткой организовать научную лабораторию, задача которой — внести элементы научной организации труда в ремонтные работы. В парке «причудливо сочетался крайний примитивизм рабочего состава и состава мастеров с несколько необычным просвещенным руководством со стороны начальника парка, инж. Павлицкого». Этот руководитель организовал «особый музей, в которой были обозначены и расположены по определенной системе все изученные части при ремонте вагонов». Музей стал для Гастева «недурной организационной школой», позволил соединить «свои небогатые теоретико-статистические знания с эмпирикой ремонта, уложенного <…> в определенные градации, в определенную систему». Фактически здесь впервые А. К. Гастев получил опыт научной систематизации и попытался применить «свои мысли и выкладки об организации труда на практике».

Лаборатория №2. Французские заводы, 1910–1912 гг. Будучи «в изгнании» за границей А. К. Гастев работал на производстве по изготовлению паровых машины и наладке котельного оборудования, а также на автомобильных заводах. В качестве обычного рабочего ему удалось изучить систему заводских инструментальных приспособлений, систему текущих браковок, а главное, познакомиться «с интереснейшим заводским учреждением — „бюро изысканий“». Такие бюро представляли собой лаборатории «нового типа», в целом похожие на университетские, но занятые исключительно разрешением текущих проблем по монтажу и эксплуатации автомобиля. Здесь А. К. Гастев впервые вникает в вопрос организации научной работы при предприятиях, непосредственно сталкивается с «тейлоризмом». Он отмечал, что университетские лаборатории обычно поражали «внешней неряшливостью», а вот заводские отличались «строгой оперативностью и чистотой работы». Во время пребывания в Париже, параллельно с работай на заводах, Гастев учится в Высшей школе социальных наук.

Период двух первых лабораторий был для Алексея Капитоновича временем «скитаний из страны в страну, с завода в завод <…> Живя в этом мире заводов, расположенных в разных частях света и государствах» он всё больше проникался «мыслью нормализации и тренировки трудового приёма».

Лаборатория №3. Завод акционерного общества «Я. М. Айваз» в Санкт-Петербурге, 1913–1914 гг. — один из крупнейших заводов того времени, который отличался передовым подходом к управлению и смело проводил «новую организационную систему индустрии». Вся работа его выстраивалась «чисто экспериментально», внедрялся «тейлоризм», была создана оригинальная система этапных браковок. Именно здесь Алексей Капитонович сфокусировался на проблематике нормирования. Он вёл наблюдения над нормами выработки отдельных рабочих, по его собственным словам вскрыл «производственный анархизм в поведении русского пролетариата». Зато с тех пор идея норм стала занимать его «как определённый социальный фактор, как определённое социальное явление». Он критично осмыслил систему Тейлора. В отличие от неё Гастев стал рассматривать вопрос нормирования не как исключительно проблему повышения выработки, а как «определённую социальную силу» и «показатель социально-производственного развития пролетариата».

Лаборатория №4. Тюрьма, 1914 г. Живший на нелегальном положении А. К. Гастев раскрыт и арестован. Вынужденная резкая остановка, как ни парадоксально, сыграла важную роль в его развитии как учёного. В «тиши» каземата он перебирал, анализировал и упорядочивал накопленные знания: «многократные тюремные сидки не только для меня сыграли роль идейного конденсатора. Вот почему тюремная камера, несмотря на свои решетки, так обаятельна, особенно… в прошлом». Алексей Капитонович изучал тюремную библиотеку, пересмотрев все издания о социальных нормах пролетариата и социально-производственных нормах (занятно, что в ней нашлись и такие труды). Именно здесь он сформулировал для себя обобщение в виде «руководящего начала» по подходу к заводу и к отдельной работе сугубо с точки зрения определенных норм. По собственному утверждению Алексея Капитоновича это обобщение имело позднее фундаментальное значение для создания «методики ЦИТ». А ещё именно в тюрьмах Гастев писал свои стихи.

Лаборатория №5. Нарымская ссылка, 1914 г. Здесь А. К. Гастев продолжил систематизацию, проведя «общефилософскую формулировку всего того эмпирического материала», который был накоплен им ранее и в России, и за рубежом.

По утверждению Алексея Капитоновича именно в ссылке в Нарыме ему впервые пришла идея «социально-инженерной машины», когда он читал реферат о новой индустрии, развитии и организации завода, о заводе-машине перед «сравнительно избранной по современному пониманию публикой». По-видимому, одним из участников аудитории в сибирской глуши, слушавшей этот реферат, был член Президиума Центрального комитета (ЦК) Союза металлистов Б. Г. Козелев (1891–1937). Позже, в своих воспоминаниях он указывал, что идеи НОТ полностью захватили Гастева именно в период ссылки в Нарым: «Мы невольно вспоминаем Алексея Капитоновича Гастева в далекой тайге, в Сибири — он ещё там мечтал о научной организации труда и производства».

Суть идеи Гастева состояла в достижении «невиданной производительности» труда за счёт «органического скрепления человеческого фактора с остальной трудовой обстановкой, которое целиком разрешило бы проблему человеческого труда и всех возникающих в связи с этим взаимоотношений в окружающей среде в самом широком смысле. Это идея социально-инженерной машины, где человек выступает уже не как индивидуум, как субъект работы, а как единица комплекса, как составная часть целого организма, трудовой организации».

Итак, идея объединения организационно-технического и социального (биологического) подхода в организации труда довольно точно датирована самим Гастевым, она «впервые вскрыта в подполье и потом вынашивалась с определенной силой».

Лаборатория №6. Центральный комитет профессионального союза металлистов, 1917 г. Тут, во время «интереснейшей работы на заводах во время революции», Гастев находит сторонников своих идей об организации труда — таких же лидеров профсоюзного движения, как и он сам — А. З. Гольцмана и В. Ф. Оборина. В профсоюзе идет работа по тарификации оплаты труда и соответствующей классификации видов и характера работы. Инициативная группа «вскрывает классы, подклассы, группы и серии пролетариата», то есть систематизирует и классифицирует трудящийся состав. Со слов Алексея Капитоновича это позволило «скрестить предыдущую эмпирику» с «обобщающими концепциями», сформированными в тюрьме и ссылке.

Лаборатория №7. Завод Всеобщей компании электричества в Харькове, 1918 г. На заводе Гастев вёл «поистине лабораторную» работу, осуществлял массовое наблюдение, сводил и анализировал его результаты, формировал практические предложения, которые «вводились на заводе, несмотря на их организационный радикализм». Этот период стал ключевым в персональной научной эволюции А. К. Гастева. Во-первых, в этот момент формировалась концепция «узкой базы», которая в дальнейшем стала фундаментом для всей научно-изыскательной, образовательной и консультативной деятельности Центрального института труда, а также его своеобразной визитной карточкой. Вот как это описал сам А. К. Гастев: в Харькове «углубился в молекулярное изучение отдельных операций и приёмов и впервые развил в печати теоретическую попытку построить классификацию в зависимости от самого метода приёма, который рабочий употребляет на заводе». Это и есть будущая «узкая база». Во-вторых, это момент институционализации — первая попытка создать структуры, в том числе самостоятельные, для научного изучения вопросов организации труда и взаимосвязанного с этим обучения. В то время по линии основной деятельности профсоюза металлистов на предприятиях создавались нормировочные бюро — организационно-методические структуры для тарификационной работы. Развивая эту концепцию Алексей Капитонович, опираясь на весь свой предыдущий опыт и идеи, выступил с проектом социально-инженерной школы в Харькове. Далее, и «узкая база», и социально-инженерная школа будут изучены детально.

Лаборатория №8. Завод «Наваль» в Николаеве, 1919 г. Здесь А. К. Гастев обобщал и сводил в единую систему результаты всех предыдущих «жизненных лабораторий». Параллельно он продолжал развивать методы классификации специальностей, вводя систему рабочих характеристик на заводе, а также — вероятно впервые — выступил как педагог, прочитав цикл лекций по системе технических и организационных норм в местном политехническом училище.

Лаборатория №9. Завод «Электросила №5» (позднее — тормозной завод), 1920 г. А. К. Гастев — технический руководитель предприятия; он анализировал работу автомата как «самой совершенной машины», развивал методику обучения работе как на станках, так и с ручным инструментом. Но главное, здесь произошёл чрезвычайно важный для контекста данного исследования момент. Именно здесь Алексей Капитонович определенно решил, что «подход в методике должен обязательно идти через систему определённых инструментально-мускульных операций», крайне важных и перспективных с точки зрения упражнения и тренировки современного рабочего состава. Итак, организационно-технические идеи А. К. Гастева впервые объединились с биологическими, психофизиологическими подходами. При заводе Алексей Капитонович создал технико-нормировочное бюро, но расширил его задачи — именно здесь были предприняты первые попытки проведения психофизиологических изысканий.

В этот же период А. К. Гастев создаёт ЦИТ, который он сам назвал своим «последним художественным произведением»! Последующие четыре «лаборатории» — это труд Алексея Капитоновича уже исключительно как учёного и организатора научной работы, лидера научной школы.

Лаборатория №10. Педагогическая лаборатория ЦИТ, 1921–1922 гг. Период становления Института, его структуры и базовых методик; период, «когда при ужасающей бедности небольшая кучка товарищей-сотрудников обладала одним интереснейшим качеством — молодым огнём искания».

Далее чёткая датировка исчезает, так как оставшиеся 3 лаборатории — это поле деятельности А. К. Гастева непосредственно в момент написания им цитируемой нами книги.

Лаборатория №11. Для Алексея Капитоновича — это сам могучий ЦИТ с развернувшимся рядом лабораторий, где ему, не имея прецедентов, удалось «создать фабрику исследования по образцу той индустрии, которая перед глазами автора промчалась в прошлое десятилетие», то есть организовать научную работу на принципах организации работы промышленного предприятия, ввести систему её стандартизации.

Лаборатория №12. Социально-инженерная лаборатория ЦИТ, где А. К. Гастев пытался «практически и теоретически сблизить проблему инженерной работы с проблемой социальной», решая, как технико-конструктивные, так и социально-биологические задачи.

Лаборатория №13. ЦИТ и промышленные предприятия. Теперь Алексей Капитонович утверждал, что «современная индустрия идет к системе лабораторной работы». Это значит, что методы постоянного научного анализа («лабораторного метода») должны быть внедрены в сами производственные и управленческие процессы заводов и фабрик.

Вернёмся на несколько шагов назад и попытаемся разобраться, как же случилось так, что из череды весьма условных жизненных «лабораторий» вдруг получился целый институт.

1.2. Профсоюзы, металлисты и научная организация труда

Из глубин трудового народа несем жажду

обновления проклятой работы и превращения её в подлинный мир производственного мятежа и силы.

«ЦИТ 5 лет. 1920 — 1925»

Этапное развитие А. К. Гастева как учёного сочеталось с профсоюзной работой, которая занимала совершенно особенную часть его жизни. В 1907–1910 гг. Алексей Капитонович избирается членом правления «Петербургского союза металлистов», а после Октябрьской революции, в 1917–1918 гг. становится членом исполнительной комиссии, казначеем, а затем входит в состав Центрального комитета Всероссийского союза рабочих-металлистов. В 1917–1918 гг. А. К. Гастев — один из редакторов журнала «Металлист», издаваемого профессиональным союзом.

Именно в профсоюзах зародилась русская, советская наука организации труда. Алексей Капитонович писал: «Ещё на заре открытого рабочего движения в нашей профессиональной среде обнаружился интерес к организации производства. Он, правда не выносился на обсуждение в собраниях, но литературное отражение его можно видеть хотя бы в статьях „Металлиста“ в 1908–1909 годах в Петрограде».

В первой четверти ХХ в. базировавшийся в Санкт-Петербурге союз рабочих металлообрабатывающих предприятий (или попросту металлистов) играл ведущую роль в российском профессиональном движении, причём не только в своей отрасли, но и в целом. Лидерство обеспечивали масштабность и инновационность деятельности, готовность и амбициозность оказывать всероссийское влияние, вовсе не замыкаясь в кругу только местных интересов. Удивительно, как в сугубо прикладных, житейских задачах профсоюзной работы родились фундаментальные аспекты научной организации труда.

В профсоюзах вопросы НОТ появились как «производное их борьбы за высокую заработную плату». Первым этапом в этом процессе стал сформировавшийся ещё до революции компромисс между собственниками-управленцами и работниками: был принят принцип гарантированного количества работы взамен на гарантию заработка. Принцип требовал наличия чётко сформированных и принятых всеми участниками процесса тарифов. Очевидно, что для разных групп рабочих (по специальностям, опыту, стажу и проч.) тарифы должны были различаться. Так возник вопрос квалификации, то есть разделения трудящихся по различным профессиональным группам, как впрочем и определение видов и характеристик таких групп. Параллельно, потребовалось нормирование труда, как с точки зрения его гарантированного объёма для разных рабочих групп, так и с позиции определения конкретных сумм гарантированной оплаты.

Таким образом, одним из ключевых направлений деятельности профессиональных союзов в тот момент времени было нормирование труда и создание тарифов. Тарифные вопросы неизбежно переходили в производственно-организационные; здесь нельзя не согласиться с самим Алексеем Капитоновичем, который и усматривал в этих процессах зарождение НОТ.

Разберём указанные выше процессы более детально.

В 1910-е г. на некоторых петербургских заводах активно внедрялись методы Ф. Тейлора (строгая операционная специализация, точный учёт работы и отдельных операций и т.д.); система управления отличалась гибкостью, открытостью к экспериментам и новациям; рабочие получали более высокую заработную плату. В таких условиях и собственники-управленцы, и работники стремились к улучшениям, не всегда, но довольно часто конструктивно действуя совместно, находя компромиссы. Ещё до войны «рабочая масса», постепенно сливающаяся в профессиональные союзы, выдвинула понятие «нормы выработки», критичное с позиции, прежде всего, справедливой оплаты труда. Начиная же с 1914 г. нормирование стало «бесспорной частью организации труда» в связи с тотальным введением массового производства.

После февральской революции 1917 г. («ещё при Керенском») профсоюзы подходят к необходимости решения организационных вопросов предприятий, формированию системы сдельной оплаты, норм выработки, профессионального подбора рабочих, к проблемам административно-технических функций, инструкторства и учёта работы. Определенным развитием идей нормирования стал коллективный тарифный договор, в том числе включавший не только гарантированную оплату гарантированного объёма работы, но и оплачиваемые отпуска; тарифы предусматривалось определять в специальной расценочной комиссии.

«В начале в тарифах работников интересовала исключительно только номенклатура профессий. С течением времени голая номенклатура оказалась недостаточной, её пришлось дополнять и развивать так называемой квалификацией. Квалификация профессий постепенно усложнялась, вводились все новые и новые формы для характеристики профессий, и в конце концов, оказалось необходимым создание особого типа работников, совершенно новых технических специалистов, которые могли бы давать как технические, так и социальные характеристики различных профессий». Для каждой профессии количество указанных характеристик колебалось от 10 до 30.

Сам А. К. Гастев говорил об этом так: «Когда начали строить тариф, начали заключать коллективные договоры, то сейчас же, автоматически за вопросом чисто экономическим (тариф, ставка, оплата) автоматически стали вопросы технической характеристики рабочих, характеристики работы, характеристики инструмента, а затем фатально встала необходимость биологической характеристики работника, напряжения, которое он испытывает во время работы, и, наконец, фатально встал вопрос об организации предприятия в целом». В контексте этого исследования, в этой фразе надо особо подчеркнуть пассаж про биологические характеристики рабочего, свидетельствующий о том, что биологическое направление научно-изыскательной работы ЦИТ было задумано и запланировано изначально, ещё на этапе формирования идеи института.

Ещё одно подтверждение содержится в обзоре первых трёх лет работы ЦИТ: «невозможно было классифицировать профессии только от случая к случаю, а необходимо разработать особый аналитический метод, дающий возможность установить точное неопровергаемое качество для профессиональной характеристики. Вот тогда-то и оказалось, что необходима организация особого учреждения, которое могло бы построить такой классификационный метода. Он тогда намечался по трем линиям: технической — всё, что касается инструмента и самой работы, биологической — всё, что касается состояний и действий работника, и наконец, социально-экономической — всё, что касается вопросов рынка труда и общей экономической политики».

Но вернёмся к профсоюзу металлистов, который фактически занимался «тейлоризацией производства». Примечательно, что впервые инициативы по НОТ появились не со стороны владельцев и организаторов производства, но по инициативе металлистов. Вместе с тем, в этот период со стороны иных рабочих организаций наблюдается или сдержанное, или даже резко отрицательное отношение к научной системе организации производства. «Только у металлистов с первого же момента тарифной работы, ещё в 1917 году, обнаружилась тенденция к реформированию производственной организации в предприятиях <…> серьёзная агитация за нормы выработки в 1917 году с особенной резкостью выдвинула проблему организации производства и научной постановки живого труда».

20–28 июня 1917 г. состоялась Третья Всероссийская конференция профсоюзов, а в её рамках — вторая Всероссийская конференция металлистов. Здесь был сформирован временный всероссийский Центральный комитет ЦК, в который вошли: А. Г. Шляпников (будущий первый народный комиссар труда), А. К. Гастев, И. Волков, В. Г. Чиркин, В. Рубцов, М. П. Владимиров, А. З. Гольцман, А. С. Лабутин, Н. Д. Филиппов. Бюро ЦК возглавил А. Г. Шляпников, его заместителями стали В. Чиркин и А. З. Гольцман, секретарём — А. К. Гастев, казначеем — М. П. Владимиров. Примечательно, что в состав Центрального комитета вошли четыре меньшевика, в том числе Александр Сергеевич Лабутин (будущий сотрудник ЦИТ), избранный как опытный и заслуженный профессиональный работник.

Деятельность ЦК развивалась по двум направлениям: регулирования и контроля производства; тарифно-нормировочной работе.

Лето 1917 г. Центральный комитет металлистов преимущественно посвятил переговорам с петербургским обществом фабрикантов о заключении общего тарифного соглашения. В конце концов, к вящей радости профсоюзов, оно было подписано. Для создания единого тарифа при союзе металлистов были созданы центральная расценочная комиссия и тарифный отдел — структуры, фактически ведавшие, в том числе, созданием методологий квалификации, нормирования и тарификации.

Разработка тарифов нашла колоссальный отклик в рабочей среде: «На местах всюду проделывается грандиозная организационная работа: из самой глубины рабочей массы являются в союзы представители цехов, в общей лестнице профессий находят свое место, вносят в тариф определенные особенности; самый затхлый, самый отсталый цех, самый отсталый рабочий в тарифной работе осознал свое технико-производственное и социальное значение. На отдельных предприятиях работа по выработке тарифа создавала целые социальные лаборатории». В качестве примера такой «социальной лаборатории» А. К. Гастев приводит рабочую группу при заводском комитета Путиловского завода.

Начался 1918 год. Грохот революции, голод, болезни, закипающая Гражданская война.

«Промышленность, брошенная старыми хозяевами и распылённая по тысячам отдельных изолированных рабочих коллективов, доживала свои последние дни». На заводах и фабриках «разруха самого аппарата управления <…>, разложение работающего коллектива, гниение заводского организма», падение — или правильнее сказать отсутствие — производительности труда. Хозяйственные задачи правительства сводились, преимущественно, к поддержке военной промышленности и использованию оставшихся скудных ресурсов для «войны и спасения от гибели городского населения».

В январе в Петрограде (в рамках Всероссийского съезда) собирается Учредительный съезд Всероссийского союза металлистов, где избирается уже постоянный ЦК, в состав которого входят только большевики. Вместе с тем, А. К. Гастев избран во временное Рабочее Бюро, которое также составляют председатель Н. И. Иванов, его заместители М. П. Владимиров и В. В. Косиор, казначей И. Морозов.

В повестке в основном организационные вопросы, но также есть и тарифная политика. Вместе с тем, рабочее движение оказывается в определённом кризисе. Профсоюзные организации, немаловажную роль сыгравшие в революционных событиях, вдруг остались не у дел: от борьбы надо было переходить к системному строительству, восстановлению хозяйства. В новых условиях профсоюзы часто не могли определить своё место в деятельности организаций и учреждений, ведавших народным хозяйством. Оказалось совершенно неясным, как провести границу между госучреждениями, организующими производство, и профсоюзами. Впрочем иногда сама мысль об этой границе была кощунством.

Свое место «в историческом процессе завоевания пролетариатом власти над народным хозяйством» профессиональные союзы нашли целенаправленно и систематически занявшись нормированием труда, в котором они увидели основное средство борьбы с разрухой в промышленной жизни.

На съезде А. К. Гастев делает доклад о демобилизации промышленности, акцентируя аспекты научной организации труда: «Начиная громадное переустройство нашей промышленности с её технической административной стороны, мы должны проводить систему Тейлора, в полном её объёме. В настоящее время мы можем с социалистической стороны справиться с вредом системы Тейлора; что же касается её чисто технической стороны, — тщательная регистрация работы и регламентация, — мы должны взять её бесповоротно <…> Мы сторонники научной, технической и административной организации предприятий». Гастев критикует методы Тейлора «за систему выжимания пота, за социальные его стороны, за то, что он делает отбор лучших рабочих сил, делает их модельными типами, образцовыми типами». Однако это не пустое политизированное критиканство. Алексей Капитонович предлагает очень конструктивный подход: в противовес «тейлоризму» устанавливать нормы производительности. Он называет американского учёного «гееной капитала <…> в которой были скрыты и ангел и демон» и призывает «беспощадно убить в Тейлоре всё отрицательное, но всё, что в нем есть положительного, мы должны взять безоговорочно».

Это первое свидетельство публичного представления А. К. Гастевым своего концептуального отношения к развитию методологий НОТ.

В развитие идей, прозвучавших на съезде, А. К. Гастев, А. З. Гольцман, В. Ф. Оборин, Н. Д. Филиппов формируют концептуальный документ, названный «Платформой рабочего индустриализма» и содержащий «производственные задачи рабочих союзов». В нём излагались взгляды этого методического и идейного «ядра» союза металлистов на пути индустриального развития и организации рабочего класса, звучала идея широкого участия рабочих масс в технической и административной организации предприятий, но главное — заявлялось создание научных структур для изучения вопросов организации труда, причём непосредственно на заводах и фабриках: «в организацию предприятий мы будем вносить производственную гласность, достигаемую созданием диаграммных контор, особых заводско-технических школ, бюро изысканий и показательных мастерских». Соответствующие структуры должны были заниматься вопросами тарифов, норм выработки, обеспечения взаимосвязанных одинаково высоких заработной платы и производительности труда.

Примечательно, что «квалифицированная производительность» и нормы идейно возводились в ранг некого эталона, отклонение от которых — причём как в меньшую, так и в большую (!) стороны — рассматривалось как «общественно-моральное разложение». Вводились понятия «производственного поведения пролетариата» (также подлежащего строгому нормированию наряду с рабочим отдыхом и трудовым темпом) и «социального нормирования» быта, рабочего интеллекта и «новой могущественной этики». Отмечалось, что основу социальному нормированию положила именно тарифная работа. Именно здесь впервые официально обозначены психофизиологические аспекты будущей науки организации труда.

Декларацию огласили на заседании Московской профессиональной конференции 16 марта 1918 г. от имени трёх её авторов — А. К. Гастева, А. З. Гольцмана и В. Ф. Оборина. В заключении выдвигалось требование профсоюзам вести работу по социальному нормированию, организации управления предприятиями и «регулирующим усилиям».

Подчеркнём, что по утверждению современников, впервые вопрос о нормировании труда в России поставили участники профессионального союза металлистов А. К. Гастев, А. З. Гольцман и В. Ф. Оборин.

Итак, направляемые Центральным комитетом, в том числе А. К. Гастевым, профсоюзы металлистов берутся за нормирование, «экспериментальный учёт производства» на заводах.

Вслед за этим в Совете Народных Комиссаров (Совнаркоме) проходит знаменитая встреча В. И. Ленина и представителей профсоюзов, на которой обсуждается проблематика НОТ и, фактически единственная на тот момент методология Ф. Тейлора.

Отношение к НОТ сложное, неоднозначное; «тейлоризм» безжалостно критикуют. Это наглядно подтверждают слова В. И. Ленина: «Учиться работать — эту задачу Советская власть должна поставить перед народом во всем ее объёме. Последнее слово капитализма в этом отношении, система Тейлора <…> соединяет в себе утонченное зверство буржуазной эксплуатации и ряд богатейших научных завоеваний в деле анализа механических движений при труде, изгнания лишних и неловких движений, выработки правильнейших приемов работы, введения наилучших систем учёта и контроля и т. д. Советская республика во что бы то ни стало должна перенять всё ценное из завоеваний науки и техники в этой области. Надо создать в России изучение и преподавание системы Тейлора, систематическое испытание и приспособление её». Владимир Ильич предлагает дать НОТ «определенные приспособления к той социально-экономической среде, которая образовалась в эпоху советской власти». Очень важно отметить, что «тейлоризм» — именно с физиологической точки зрения — критиковали не только большевики. Французский учёный Лян говорил: «Ценность физиологических данных, на которых основывает Тэйлор свои теории ничтожна <…> Трудность проблемы утомления заключается в том, что необходимо согласовать организацию заводов с законами человеческой физиологии. Тэйлор же обходит эту трудность, выдвигая ряд рассуждений — философию — и слишком этим злоупотребляя. Он даёт результаты, но не даёт достаточных для них доказательств; он формулирует закон, не обставляя его предварительными опытами, которые бы его подтверждали». По результатам встречи профсоюзы обосновывают необходимость взаимосвязи методов НОТ со способами расчёта оплаты труда и нормирования.

Из сказанного выше надо отметить принципиальное сходство отношения к развитию методологии НОТ и к «тейлоризму» у В. И. Ленина и А. К. Гастева.

Критично важно то, что в изучаемый период времени учение Тейлора, фактически, безальтернативно. Нет ни иных развитых методологий, ни дальнейшего, действительно научного прогресса. Несовершенство «тейлоризма», с одной стороны, и осознание необходимости научного подхода к организации труда, с другой, создают серьёзное противоречие. Как впоследствии сообщал заместитель директора и заведующий отделом изысканий Института К. Х. Кекчеев: «о самой возможности научно подходить к трудовым проблемам слыхали лишь немногие лица», была известна лишь система Тейлора, «да и то в расплывчатых, туманных очертаниях». На этом фоне и В. И. Ленин, и А. К. Гастев предложили путь научного развития.

И тут Центральный комитет металлистов «выдвинул мысль о создании института труда. Идея этого института явилась выражением того запроса об углублении нормировочной работы, которого требовала союзная действительность <…> Предложение члена ЦК металлистов т. М. П. Владимирова было зафиксировано в особой резолюции».

Таким образом, в профсоюзных организациях (прежде всего в союзе металлистов) в 1910-х гг. велась активная работа по созданию системы тарифов, которая, в свою очередь требовала разрешения вопросов нормирования и квалификации труда. Существовал явный и весьма выраженный социальный запрос на практическое решение указанных вопросов. Была развёрнута активная организационная работа (создание расценочных комиссий, впоследствии эволюционировавших до технико-нормировочных бюро). Однако камнем преткновения оказалось отсутствие обоснованных методологий в области тарификации, нормирования и квалификации. Подчеркнём, за исключением базовых наработок Ф. Тейлора и его ближайших учеников, никаких других методов и способов просто не существовало. Очевидной стала потребность научного подхода, необходимость накопления новых научных знаний, а на их основе разработки новых же методологий. По свидетельству А. К. Гастева вербализация этой потребности состоялась в выступлении заместителя председателя Рабочего бюро Центрального комитета Всероссийского союза металлистов Михаила Петровича Владимирова в 1918 г. Сугубо практические тарифные вопросы перешли в производственно-организационные, а затем — и в научные.

Вот как ёмко описал эти процессы другой активный участник ЦК союза металлистов Абрам Зиновьевич Гольцман: «Грубое распределение по тарифным разрядам <…> заменяется <…> научной системой изучения рабочих процессов и характера работы и производства. На основе этого изучения со временем вырастет новая стройная наука, которая должна будет, с одной стороны, обучать рабочих наиболее экономно для своего здоровья и наиболее производительно выполнять возложенные на них работы, а с другой стороны, указывать вступающим в жизнь молодым людям наиболее подходящие к их физическому и умственному укладу профессии <…> На ряду с чисто практической работой колоссальной важности, наш союз заложил первые камни той величественной теории, которую несёт с собой торжествующий пролетариат и имя которой — наука об организации труда». В контексте нашего исследования крайне важно подчеркнуть, что здесь говорится не просто об организационно-технической деятельности, но о «физическом и умственном укладе профессии» и производительном труде на фоне «экономного» отношения к здоровью.

Впрочем от вербализации до реализации прошло немало времени и довольно много событий.

1.3. Институционализация научной организации труда в профессиональных союзах

ЦИТ — дитя, родной сын профессиональных союзов.

«Организация труда», 1924

В 1918 г. Центральный комитет Союза металлистов впервые поставил вопрос о создании особого института труда, который занялся бы исследованием проблем организации. «И только гражданская война с её особым боевым пульсом не дала возможности развернуть это дело тогда».

Вместо института формальное структурирование научной организации труда началось при предприятиях. В апреле 1918 г. Всероссийский Центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС) принимает резолюцию об организации бюро нормирования на заводах. Теперь это уже не просто расценочная комиссия, а «чисто деловой производственный орган», в котором совместно работают инженеры, техники и рабочие. В мае эти структуры преобразуют в технико-нормировочное бюро. В них начинают появляться и накапливаться специалисты по квалификации и нормированию, впервые начинает регулярно применяться объективный метод исследования — хронометраж трудовых процессов и операций. Летом 1918 г. создаётся центральное бюро нормирования для дифференциации работы центральной тарифной комиссии.

В бюро «постоянно кипела большая теоретическая работа по изысканию новых более усовершенствованных способов оздоровления промышленности». Примечательно, что это были вполне научные структуры, так как им вменялись задачи:

— организации экспериментальных лабораторий для производства изысканий и опытов при работах массового производства;

— установления норм выработок по операциям;

— вычисление нормального выпуска завода и его частей;

— исчисление сдельных расценок;

— разграничение функций административно технического персонала.

И всё это для «практического проведения принципа нормировок труда в предприятии». Бюро (отделы) нормирования имели унифицированную структуру, включающую: подотделы тарификации, квалификации, нормирования выработки и юридический. На этом фоне явной проблемой было отсутствие единых методик научно-методической работы.

ЦК союза металлистов вело активную работу, взаимодействовало с заводами и предприятиями, обследовало их путем организации новых нормировочных бюро, издавало «Тарифный справочник».

Увы, попытки ввести всероссийский единый тариф оказались неуспешными, прежде всего в силу войны и общей социально-политической ситуации. Выход нашли в создании региональных единых тарифов и коллективных договоров на их основе. Первый таковой был подготовлен и заключен в Донбассе, второй, почти одновременно, на Урале.

На фоне увеличения масштабов деятельности ЦК союза металлистов всё более чётко обозначалась необходимость централизованного развития единой методологии создания практических инструкций по составлению норм и учету производства, по системам заработных плат, принципам премирования.

Промежуточным решением во второй половине 1918 г. стало создание на базе Центральной тарифной комиссии ЦК союза металлистов Всероссийского совета нормирования труда в металлообрабатывающей промышленности.

Направления деятельности совета по своей структуре во многом совпадали с нормировочными бюро и включали квалификацию профессий, нормированию работы, организацию производства, нормирование потребления, а также — «организацию кадра инструкторов». Кроме того, совет вёл и научную работу, производя «всевозможные опыты и экспертизы и статистические исследования». В 1919 г. бюро совета выпустило инструкцию по производственному обследованию. Вместе с тем, ресурсы и научные возможности совета были ограничены, так как физически он состоял всего из 5 человек. Вновь зазвучала «идея создания учреждения, которое научно разрабатывало бы все эти системы нормирования и заработных плат», а также реализовало бы «стык» между профсоюзами и хозяйственными регулирующими органами.

В 1919 г. отделы нормирования занимаются вопросами «проведения начал премирования», частичной натурализации заработной платы, повышения платы за увеличенную производительность и «разрешением ряда частных вопросов тарифа». Проводятся специальные тарифные конференции, разбирающие проблемы регулирования профессионального состава расценочных комиссий, деятельности в области нормирования, тарифа ответственных работников, прожиточного минимума, обучения по вопросам нормирования, новых форм организации труда, учёта и отчётности. Крайне важно отметить, что решением второй тарифной конференции вводится унифицированная структура отдела нормирования труда для местных отделений профсоюза, включающая бюро квалификации, бюро нормирования, бюро контрольно-инструкторское, коллегию отдела под председательством заведующего.

Тарифная работа эволюционирует «от расценочных комиссий, занятых только вопросам тарифной разбивки на разряды, через осложнение административно-технического аппарата предприятий новыми органами (нормировочное Бюро и пр.) к полной реорганизации всей системы труда на заводах, к научной постановке вопросов организации труда — таков путь в этой области, где вопросы организации труда так тесно переплетаются с вопросами организации производства».

А что же Гастев?

С началом Гражданской войны он переезжает на юг, работает в управлениях завода «Наваль» (Николаев), во «Всеобщей компании электричества» (Харьков). Именно в Харькове Гастев знакомится с Виктором Осиповичем Перцовым — будущим цитовцем, а в тот момент времени сотрудником Народного комиссариата просвещения Украины. Помимо профессиональных задач Гастева и Перцова объединили интересы в искусстве. В частности, они оба знакомы с поэтом Велимиром Хлебниковым, благодаря которому Перцов «начал осваиваться в футуризме» (что и предопределило в конечном итоге его творческую судьбу). А. К. Гастев в это время «уже расставался с поэзией и немного стыдился своей литературной славы», но интересоваться творчеством иных не перестал, он «очень высоко ставил Хлебникова, симпатизировал футуристам, футуристы были за Октябрьскую революцию».

Рабочий-организатор или поэт? В 1919 г. Алексей Капитонович делает попытку совместить две сущности. Он работает на заводе, в том числе, занимается вопросами квалификации рабочих-металлистов, а одновременно возглавляет отдел искусств и входит в коллегию народного комиссариата просвещения Украины в Харькове, затем в Киеве. Секретарем этого отдела и работает В. О. Перцов. Параллельно А. К. Гастев входит в редакционную коллегию Луганской газеты «Донецко-Криворожский коммунист».

История не знает сослагательного наклонения, но иногда так хочется, хотя бы на минуту, не следовать стереотипу. Если бы летом 1919 г. план Московского похода Вооружённых Сил Юга России под командованием А. И. Деникина по какой-либо причине сорвался, а войска белых остались бы в Таврии или вовсе были бы рассеяны, то Центральный институт труда появился бы не в Москве, а в русском городе Харькове. Ведь именно здесь, в 1919 г. А. К. Гастев сформулировал и предложил концепцию «школы социально-инженерных наук».

Под «социальной инженерией» Алексей Капитонович полагал науку «о таких конструкциях и расчётах предприятий, в которых наряду с чисто технологическими моментами выступают моменты расчета поведения производителя».

Школа должна была стать образовательным и научным учреждением при народном комиссариате просвещения, которое смогло бы «сблизить проблему технической и социальной организации предприятия». В газете «Известия Харьковского совета рабочих и крестьянских депутатов» (выпуск от 2 апреля 1919 г.) А. К. Гастев опубликовал статью «Школа социально-инженерных наук» с детальным описанием структуры и организационно-производственных процессов будущего учреждения.

В частности, им предлагалась следующая структура:

1. Общие образовательные курсы, состоящие из четырёх отделений: производственного, хозяйственного, государственного, «журнального».

2. Бюро изысканий социально-инженерных наук; в составе которого учёный комитет с «известной учёной автономией».

3. Образцовые «прикомандированные определённые заводы и государственные учреждения» для практических семинариев и показательных экскурсий.

С точки зрения организации работы во главу угла были поставлены стандартизация и строгое нормирование всех процессов и учебных материалов. По выражению Алексея Капитоновича «организационно-творящий бес должен чувствоваться в каждой бытовой мелочи школьной жизни».

Идея была не только поддержана южными бюро ВЦСПС и профсоюза металлистов, а также народным комиссариатом просвещения, но начала реализовываться на практике, в частности был организован подбор бригад работников. Однако удачное наступление войск А. И. Деникина уничтожило эти планы. Процитируем Гастева (курсив — его): «Эта школа в несколько другой структуре была реализована потом в виде Центрального института труда в Москве».

В 1920 г. А. К. Гастев возвращается в Москву и начинает работу на заводе «Электросила №5» на должности технического руководителя. Именно здесь он создаёт технико-нормировочное бюро, развернувшее организационно-техническое и психофизиологическое обследование предприятия. По воспоминаниям В. О. Перцова в этот момент Гастев «был еретиком. Он носился со своими планами новой организации работ, которые казались вдвойне фантастическими на фоне непосредственной вооруженной борьбы за территорию. Гастев исходи из того, что новый собственник производства — класс производителей — должен дать и новую постановку вопроса о формах и методах этого производства».

Страна лежит в руинах… Война, нарастающий голод, вши, тиф, безработица… «Разруха достигла своего максимума и приходилось думать не о научной организации труда, а о том, как оживить и восстановить транспорт, пустить в ход мёртвые заводы и наладить нормальную жизнь в стране». Политики, хозяйственники окутаны тысячами насущных практических вопросов, но стране в целом нужны системные решения. И таковым А. К. Гастев считает именно научный подход. Спустя два года «набросанные первые контуры Института Труда» надо претворить в жизнь.

Удивительно упорство Алексея Капитоновича. Он вовсе не идеалист и прекрасно понимает общий контекст: «Мы переживаем небывалую разруху, мы имеем в наличности трудовую апатию, грозящую отравить, задушить все инициативное, живое». Тем не менее, в тяжелейших условиях он не опускается до уровня мелочного решения сиюминутных вопросов, но смотрит на проблему стратегически: суетой и «затыканием дыр» промышленность и экономику страны не поднять, требуется системный научный подход. В качестве реальной силы, которая действительно может помочь, Гастев видит не заводы или наркоматы, а профессиональные союзы; тем более, он сам сотрудничает с ВПЦСП.

Тем временем за счёт опыта, методик и ресурсов профсоюза металлистов системная и весьма результативная тарифная работа велась в целом в ВЦСПС. Эффективность её подтверждается фактом того, что в ноябре 1920 г. тарифный отдел народного комиссариата труда (НКТ) был ликвидирован и полностью передан в ВЦСПС. За наркоматом сохранилась лишь формальная функция подписания основных тарифов. Таким образом, вся ответственность за нормирование заработной платы была возложена на ВЦСПС.