Бесплатный фрагмент - Бесхозные Лондоны

Кружинка

Жила-была кружинка.

И не знала она, что ей делать.

— Что мне делать? — спросила она, — что должна делать настоящая кружинка?

Все разводили руками:

— Нет такого слова — кружинка.

— Как это — нет? — обижалась кружинка, — я же есть!

— И вас нет, — говорили ей.

И тогда кружинка плакала.

Но нашелся добрый и умный человек, который сказал ей:

— Кружинка должна снежиться.

— Ура! — закричала кружинка, — я знаю, что мне делать! Я должна снежиться!

Оставалось только выяснить, снежиться — это как.

Пять тактов

— Ну что, Мейерс, задание вам…

— Будет исполнено, сэр.

— Вот это хорошо…

— Да, сэр.

— Человечество в опасности.

— Да, сэр.

Нечто не понимает — почему никого нет, обещали же, договаривались же, звали нечто, нечто так старалось, придумывало вокзал…

А никого нет.

— Вот есть наш мир…

— Да, сэр.

— А есть чужой…

— Да, сэр.

— Ну как бы это сказать… даже не знаю… чужой. Опасный. Мало ли там что…

— Да, сэр.

Нечто вытягивается по координатам, зовет кого-то в пустоте — беззвучно, безмолвно…

…никого нет.

— …уничтожить портал.

— Есть, сэр.

— Вопросы?

— Да, сэр.

— Слушаю.

— А… как уничтожить?

— А бомбардировщики вам что, для красоты или как?

— Слушаюсь, сэр.

— Во время войны здание Оперы сильно пострадало в результате американских бомбежек.

— А зачем они Оперу бомбили?

— Вот-вот, после войны американцам задали тот же самый вопрос. И знаете, что они ответили? Они сказали — а мы бомбили вокзал.

Нечто спрашивает, как его зовут.

Его.

Трехмерного напротив.

А у нечто имени нет. И номера порядкового нет.

Ничего нет.

Поэтому — нечто.

Нечто смотрит напротив, видит мышечные мешки, наполненные кровью, чует электромагнитное поле, понимает:

Трехмерный.

Инь.

Трехмерные, они разные бывают: есть инь, есть янь.

У человека надо спросить имя. Так нечто приучили, видишь трехмерного (мешки, наполненные соленой кровью, пульсирует магнитное поле) — спроси имя.

Нечто спрашивает имя.

Трехмерный отвечает.

Нечто спрашивает, что означает его имя. Так у трехмерных заведено, имя дается по имени какого-нибудь зверя или птицы, или по какой-то работе, или еще как.

Трехмерный рассказывает. Это в честь зверя ему дали имя. Зверь такой с четырьмя ногами, трехмерные ему на спину сядут и едут, а он по земле бежит — тык-тык, тык-тык, тык-тык, а потом визжит — и-и-и-и-и-и-и!

Вот такое у него имя.

Нечто прислушивается.

Приглядывается.

Причувствывается.

Кожаный мешок, наполненный кровью.

Один.

Инь.

И еще один.

Тоже инь.

Трехмерные. Даже отсюда видно — трехмерные, можно не поворачивать глаза, не присматриваться.

Нечто спрашивает имена.

У одного имя коротенькое, а что оно значит? А это значит, что ничего нет. Вот когда один камень — это один, а когда два — это два, а когда нет камней, вот тогда и говорят…

Нечто не понимает, зачем говорить про то, чего нет. Нечто осторожно спрашивает, а сам трехмерный есть, или его тоже нет — трехмерный объясняет, что он есть.

Нечто совсем ничего не понимает.

Ну да ладно.

У трехмерных свои правила.

А у второго имя сложное, оно означает место, где много трехмерных живут.

Трехмерные, они кучей живут.

Может, так теплее, может, еще что.

Нечто говорит:

Вокзал.

Место такое, куда идут, чтобы попасть куда-то далеко-далеко.

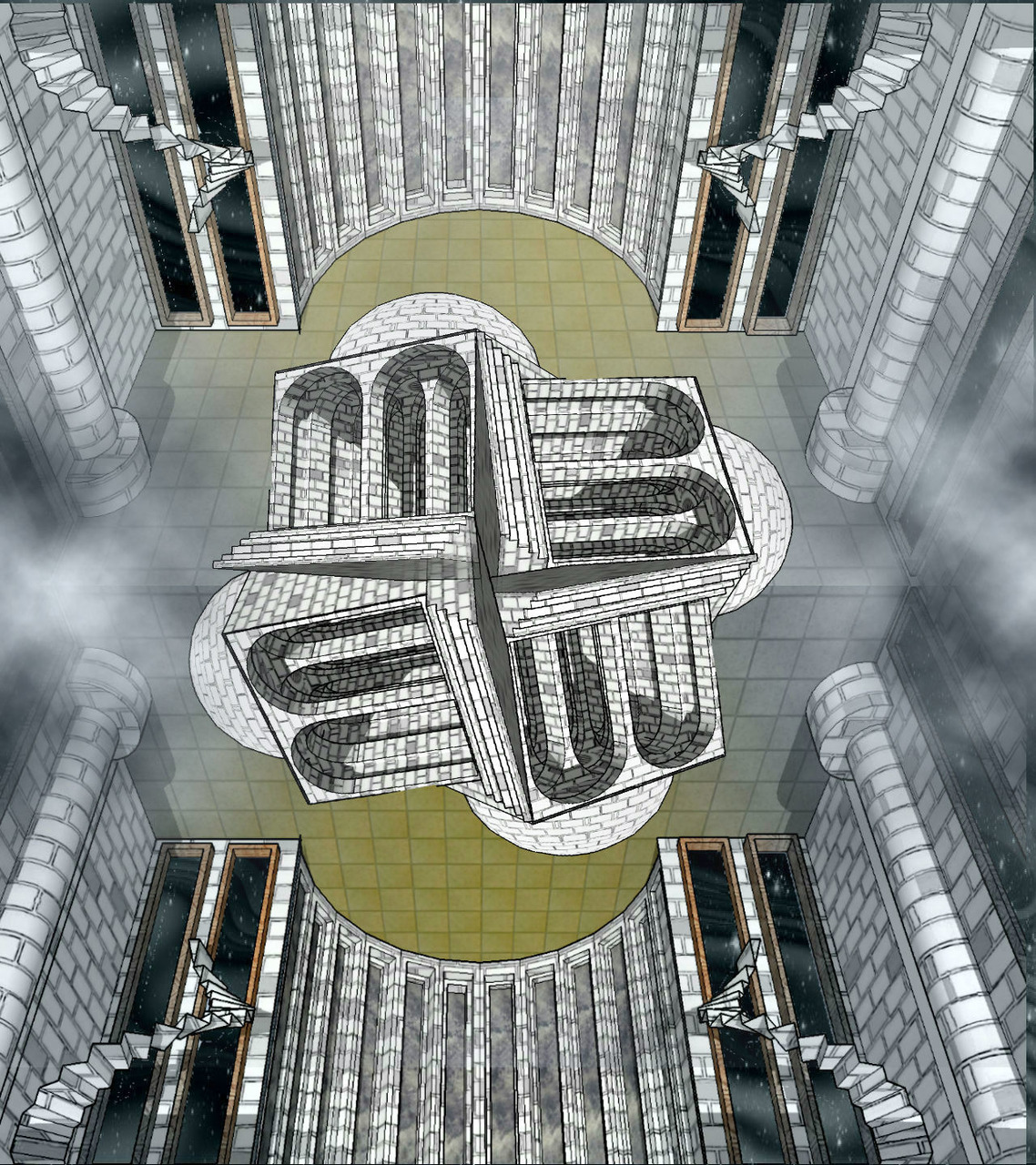

Трехмерные достают модели вокзала. Нечто сердится, нечто фыркает, нечто не понимает, мало того, что сами загнали себя в три координаты, еще и вокзал запихали на плоскость, и как его теперь на плоскости понять?

Трехмерные пугаются. Один из них (у которого имя — то, чего нет) берет тончайшую древесину, сворачивает из неё трехмерную модель…

Нечто всё равно сердится.

Но уже не так.

Поменьше.

Нечто прикасается к чему-то уже не живому, но еще не мертвому, шершавому, с шипами, трехмерному, да тут все трехмерное.

Нечто спрашивает имя.

Повторяет за трехмерными:

— Кас-с-стани-и…

— Строительство Оперы поручили двум выдающимся архитекторам — фон Зикардсбургу и ван дер Нюллю…

Трехмерный (у которого имя, как место, где кучей живут) соскакивает с места, комкает древесину, спешит прочь:

— Не могу, не могу, не могу, не понимаю…

И верно.

Где им вокзал понять, нечто и само не понимает, как связать три измерения и пять.

А надо понять.

Надо.

Нечто осторожно прикасается к сознанию трехмерного, бережно-бережно зовет назад. Трехмерный отскакивает, обожжённый чужим сознанием, растирает виски…

Вокзал построили.

Знатный вокзал получился.

Как надо.

Ну, трехмерные не видят, какой вокзал получился, они только три координаты видят, ходят, смотрят, ахают, а чего ахают, не видно же им ни черта…

Янь.

То все ини были.

А то янь.

Привели вот.

Янь.

У янь камни на шее.

Нечто придирчиво смотрит на камни, точно ли такие, как надо — всё верно, хорошие камни, и отточены как велено. Смотрит на янь — и янь что надо, и аура что надо, мягкая, нежная, податливая…

Янь боится.

Нечто мягко успокаивает янь, не понимает, чего янь боится, так всё хорошо, и вокзал такой хороший, и янь такая хорошая, и нечто такое хорошее, нечто, оно, правда, одно, его сравнить не с чем, ну да ладно, всё равно хорошее.

Янь закручивает пространство.

Раз-два-три, раз-два-три.

И нечто закручивает пространство.

Раз-два-три-четыре-пять.

Ну, у нечта побольше измерений будет.

Пространства извиваются, закручиваются координаты, два мира — трехмерный и пятимерный осторожно соприкасаются…

Что-то происходит, измерения захлебываются сами в себе, янь падает, раскидывает белые руки, нечто видит красное, мутное, соленое, оно должно быть внутри, почему оно снаружи, почему, почему…

Другие трехмерные бросаются к янь, нечто останавливает их — нельзя, нельзя, вы подождите, пока пространство успокоится…

…пространство утихает.

Нечто наклоняется над янь, спрашивает, когда янь снова встанет и будет крутить пространство.

Не понимает, почему — никогда.

— Император был крайне недоволен результатами работы: он ругал архитекторов, говорил — я заказывал вам оперу, а вы мне построили вокзал. А потом в городе разобрали крепостную стену, выровняли улицы, и опера оказалась вровень с землей, без ступенек…

— Это ему такая красота не понравилась? Ну, вообще…

— Что значит, крепостную стену убрать? А весь город для вас, случайно, перестроить не надо?

Нечто слушает.

Запоминает.

Город.

Место, где трехмерные кучей живут.

Нечто выговаривает слова:

— Не-на-до-го-род. Сте-ну. Сте-ну.

Нечто терпеливо объясняет главному, втолковывает, чтобы пространства раскрыть, это надо стену убрать, а то так и будет —

Сломанное пространство.

Сломанные тела.

Мутное, красное, что должно быть внутри, а оно снаружи.

Нечто сердится, нечто волнуется, ведь если убрать крепостную стену, пропадут ступеньки, а без ступенек пространство как надо не изогнется. А тут еще главный фыркает, не соглашается, еще стену из-за вас ломать, еще что прикажете, дворец королевский снести или собор…

— Не-на-до-со-бор. Сте-ну.

Главный сердится.

Нечто до сих пор понять не может, что есть — главный.

У нечто главного нет, нечто само себе главное, нечто много и нечто одно — одновременно, а у трехмерных всё запутано, и не разберешь, то они сами по себе, то все вместе…

А вот нечту показали мясной мешок с кровью, сказали: главный.

И вот главный сердится. На этих сердится, которые вокзал делают.

— Что вы сделали? Что сделали-то, я спрашиваю? Вокзал они сделали… вот чтобы теперь каждый спрашивал, а что это у вас тут вокзал, а поезда не ходят!

— Ну… может, поезда пустить…

— Еще чего куда пустить?

— А… а что делать?

— Что делать, что делать… хоть замаскируйте под что-нибудь, я не знаю…

— М-м-м… рынок?

— Не, не пойдет… хоть бы, что ли…

Трехмерные волнуются, это же переделывать придется, а переделывать, это опять в пять измерений лезть, одна черточка не туда — и всё развалится…

Нечто тоже волнуется.

Этот с именем в честь места, где люди живут, говорит:

— Не хочет главный, чтобы про вокзал знали.

Нечто не понимает, как такое может быть, чтобы один знал, другие не знали.

А вот может.

Трехмерное существо.

Янь.

То всё ини были, а то вот снова янь.

Янь раскрывает челюсти, натягивает, напрягает тонкие сухожильные нити где-то там, в глубине кровяно-мясной трубки.

Нечто слышит звук.

Почти такой — но вот именно, что почти, почти-почти, — пространство вздрагивает, потревоженное звуковыми волнами, готовится раскрыться…

…снова схлопывается.

Инь с именем — нет-ничего — вопросительно смотрит на нечто.

Нечто показывает знак отрицания: не получилось.

Тот, с именем нет-ничего идет к существу, напрягавшему сухожильные нити, втолковывает что-то, не то, не то. Существо теребит камни, подвешенные на теле, бормочет что-то, да я в Ла Скала, да я…

Тот, с именем нет-ничего терпеливо втолковывает второму существу, да вы поймите, это же вокзал, ну, не вокзал, портал…

Главный сердится.

Видно, работа у него такая — сердиться.

— Вы ей что сказали? Вы ей что про портал сказали?

Так иначе не поймут они, что надо-то…

— А надо, чтобы поняли! Еще не хватало, чтобы вся страна знала, что тут…

…распахиваются челюсти, натягиваются тонкие нити в мясной трубке…

Вздрагивает потревоженное пространство.

Раскрывается.

Пять измерений и три измерения сливаются в восемь…

Главный переводит дух.

Получилось.

Главный говорит с неглавными.

Уже не на вокзале.

Уже у себя где-то. В своей норе. Большая у главного нора, блестит и сверкает.

Главный говорит:

— Эти… знают слишком много… дамочке вон проболтались…

Неглавные спрашивают:

— Что делать?

— Убрать бы их…

— Понятно все. И дамочку… и этих тоже?

— И этих тоже… что ж тут поделаешь…

…архитекторы не выдержали критики: в скором времени де Нюлль повесился, а фон Зикардсбург умер от сердечного приступа…

— Так вы полагаете, что этот мир обречён?

— Да, трехмерный мир в необозримо далеком будущем схлопнется в коллапс.

— Печально.

— Ну, по вам я вижу, что нисколько вам не печально. Человек не может печалиться о том, что случиться через миллиарды лет.

— М-м-м-м…

— В утешение скажу, что такая кончина ждет не только наш мир, но и еще немало вселенных, например, соседствующий с нами шестимерный мир.

— И все-таки нужно что-то делать…

— Ну, знаете, если бы у нас было хотя бы восемь измерений, проблема была бы решена.

— Вы говорите, — восемь?

— Ну да.

— А если соединить наш мир… и их мир?

— Как вы это себе представляете?

— Ну, я не знаю… портал какой-нибудь сделать… вокзал…

Это было раньше.

Давно.

А вот что сейчас:

Нечто настораживается. Нечто не понимает, нечто думает, нечто смотрит в хитросплетение измерений, предчувствует что-то плохое, что-то, что-то…

Нечто выбирается с вокзала, ползет по тесным лабиринтам трехмерного мира, то и дело выпадает куда-то в другие координаты, снова возвращается, снова выпадает, ищет, ищет…

Чует знакомые волны, электромагнитный поток.

Спешит туда.

Поток волн извивается безумной петлей, мечется.

Нечто такое первый раз видит.

Чтобы поток так метался.

Нечто спешит, нечто видит трехмерного, у которого имя нет-ничего, что-то случилось с трехмерным, что-то, что-то, нечто не понимает, нечто присматривается, нечто видит хитросплетение нитей вокруг мясистой трубки, раньше этого не было, зачем здесь это, зачем, нечто вынимает трехмерного из хитросплетения, почему магнитные волны скачут, как бешеные, почему, почему, почему мясной мешок не шевелится… Нечто теребит мясной мешок, сжимает, приотпускает — мешок вздрагивает, нехотя толкает мутную соленую жижу.

Трехмерный вцепляется в нечто, тут же отдергивается от ожога.

— Спаси… спрячь… меня…

Нечто тащит трехмерного к вокзалу, боится повредить, трехмерный извивается, показывает куда-то в сторону, говорит имя второго, которого назвали в честь места, где трехмерные кучей живут…

Нечто спешит туда, хватает второго трехмерного, и снова то же самое, мясной мешок застыл, электромагнитное поле мечется, как бешеное…

Первый бормочет:

— Отравили уже… отравили… ловко работают…

Нечто снова теребит мясной мешок, мешок долго не хочет двигаться, наконец, нехотя толкает соленую жижу, раз, другой, третий…

Нечто возвращается на вокзал, бережно кладет на пол трехмерных, трехмерные следуют за нечтом в лабиринт пяти измерений, путаются, натыкаются на стены, спотыкаются о пустоту…

— Вы что натворили-то? Что натворили, я вас спрашиваю?

Это главный сердится.

На неглавных.

— Так вы же сказали… убрать…

— Убрать… увезти куда-нибудь… на кой черт убивать-то надо было?

Нечто прислушивается.

Чует.

Трехмерный.

Там.

В зале.

Нечто прислушивается, причувствывается.

Инь.

Трехмерный, каких много, да много их тут бывает…

Другие трехмерные хлопочут, показывают на вошедшего, сигналят нечту:

— Главный.

Нечто не понимает, что значит, — главный, нечто само себе главное.

Ну, главный так главный.

Главный говорит.

Нечто слушает. Нет, не то, что говорит трехмерный, а самого трехмерного слушает.

Что-то не так.

Что-то…

Что-то…

Нечто отскакивает, обожженное нестерпимой болью, — нечто и не знало, что трехмерные могут быть такими… такими… Нечто не хочет видеть, а никуда не денешься, смотрит и видит сожженные останки, обугленные остовы, обломки, обрывки, землю, пропитанную красным, соленым, что должно быть внутри, внутри мускульных мешков, но никак не снаружи…

Нечто хочет спросить, зачем так — не спрашивает.

Нечто хочет спросить, зачем трехмерному весь мир — и свой, и чужой.

Не спрашивает.

Нечто отскакивает, шипит, сигналит — уходи, уходи.

Трехмерный сопротивляется, трехмерный не уходит, трехмерный хочет себе все восемь измерений, трехмерный…

Нечто обжигает трехмерного — больно, сильно, отскакивает, проваливается в хитросплетение координат, обожженное чужой болью.

Нечто ждет.

Подходит время, когда пора открывать портал.

Никто не пришел.

Никого нет.

Нечто не понимает — почему никого нет, обещали же, договаривались же, звали нечто, нечто так старалось, придумывало вокзал…

А никого нет.

Нечто вытягивается по координатам, зовет кого-то в пустоте — беззвучно, безмолвно…

…никого нет.

Нечто прислушивается.

Настораживается.

Что-то происходит там, наверху.

Небо гудит.

Что-то происходит, там, рядом, совсем близко, небо с грохотом раскалывается, осколки падают на землю, на крышу вокзала…

…было почти полностью разрушено в результате американской бомбардировки…

…пространства смещаются, пространства рушатся одно на другое, дрожат, замирают в мимолетном равновесии, которое может рассыпаться в любой момент.

Нечто отползает — обожженное, израненное, испуганное, отступает в темноту.

— Зачем вы бомбили оперу?

Командир летчиков откашливается:

— Оставим эти игры… мы же с вами оба знаем… никакая это не опера…

Вода.

Там.

В трех координатах.

Падает с неба.

Существо.

Тоже там.

Тоже в трех координатах.

Существо прячется от дождя. Здесь. Среди камней вокзала. Нечто спрашивает себя, почему трехмерный прячется от воды с неба, вода же, любят же трехмерные воду.

А вот прячется.

Здесь.

На вокзале.

Подходит к искалеченному пространству — близко-близко.

Нечто кидается прогнать трехмерного — поздно, поздно, измерения захлебываются сами в себе, захлестываются на трехмерном…

Нечто вспоминает, как нужно сжимать мясной мешок — поздно, поздно, нет уже никакого мешка, ничего нет, обожженные обрывки на полу…

— Вы хоть понимаете значение этого портала?

— Очень даже понимаем… и что с этим порталом мы полгорода не досчитаемся, тоже понимаем… троих уже там нашли… одни кости обожженные…

— Может, они туда зашли, сделали что-то неправильно?

— А вы, может, знаете, как правильно? Может, сами туда и зайдете?

Он смотрит на этих людей, недоверчивых, испуганных, им только волю дай, разнесут вокзал к ядреной фене…

Кивает:

— И войду.

Американцы почти полностью разрушили здание Оперы, и знаете, что они предложили в качестве компенсации? Ни за что не догадаетесь…

— Деньги?

— Мимо!

— Оперу отстроить?

— Не-е-т… Ни за что не угадаете. Они предложили построить на месте Оперы первый в Вене Макдональдс.

— Вы это серьезно?

— Да быть того не может…

— …а вот может… на что комендант Вены, маршал Конев, ответил… нет, тут женщины в группе, я при женщинах не скажу…

Шаги.

Там.

У входа.

Нечто смотрит напротив, видит мышечные мешки, наполненные кровью, чует электромагнитное поле, понимает:

Трехмерный.

Нечто бросается наперерез, но трехмерное существо замирает в зале.

Существо.

Нечто смотрит на трехмерного.

Спрашивает, как его зовут.

Его.

Трехмерного напротив.

Трехмерный отвечает.

Нечто спрашивает, что означает его имя. Так у трехмерных заведено, имя дается по имени какого-нибудь зверя или птицы, или по какой-то работе, или еще как.

Трехмерный рассказывает. Это в честь зверя ему дали имя. Зверь такой с четырьмя ногами, трехмерные ему на спину сядут и едут, а он по земле бежит — тык-тык, тык-тык, тык-тык, а потом визжит — и-и-и-и-и-и-и!

Вот такое у него имя.

Трехмерный спрашивает, можно ли войти.

Нечто не соглашается, нечто не позволяет, нечто объясняет — вокзал-то искалечили, измерения сами в себе запутались, только тронь, рухнут оба мира, рассыплются в прах…

Трехмерный спрашивает, а вот если починить как-нибудь?

Нечто думает. Нечто давно думает, как починить, только нечто не знает.

Трехмерный утешает, ничего-ничего, что-нибудь придумаем.

— …и не вздумайте даже ничего там трогать… хотите, чтобы весь мир к черту полетел?

Люди смотрят на человека, который побывал там, люди думают, да точно ли это человек, а то придет оттуда что-нибудь под видом человека, приблизится к людям, вопьется смертоносным жалом…

— То есть, вы предлагаете восстановить…

— …знать бы еще, как восстановить… короче, не подпускайте туда никого, чтобы и духу людей там не было…

— Охрану поставить?

— Ну да, или… стойте-стойте, лучше бы припугнуть народ, чтобы туда не ходили… вот что… скажете, что бомба там лежит… нет, не лежит, если лежит, так спросят, чего не уберете… вот что, бомба в куполе повисла… тогда точно на километр никто не подойдет…

Нечто вздрагивает.

В зал входят трехмерные, что-то давно их не было, а вот пришли.

Нечто бросается наперерез, шипит, фыркает, больно жалит ауры вошедших, всем своим видом показывает — сюда нельзя, нельзя, нельзя…

Идущий первым выставляет вперед ладони, знаем, знаем, нельзя, мы пришли всё исправить…

Нечто боится.

Трехмерные тоже боятся. Бережно-бережно касаются искалеченного пространства, бережно-бережно поворачивают координаты, нечто помогает, нечто хлопочет, нечто волнуется…

…пространство вырывается из рук, извивается, взбрыкивает, готовое схлопнуться в ничто…

…из пустоты, из хитросплетения пространств появляется трехмерный, нет, уже пятимерный, имя у него всё тоже, означает — нет-ничего.

Перехватывает пространство.

Выпрямляет, выгибает, складывает безумной головоломкой…

Измерения успокаиваются.

Трехмерные еще не понимают, что случилось, только догадываются — переводят дух.

Нечто успокаивается.

Оборачивается, хочет поблагодарить этого, у которого…

…этого нет.

Он стал тем, что значило его имя — нет-ничего.

Вечереет.

Это хорошо, что вечереет, портал только ночью открывается.

Входят трехмерные. Нечто придирчиво смотрит, что за трехмерные, трехмерных надо помоложе брать, у них аура еще не затвердела, еще мягкая, податливая. Трехмерные складываются в комплекты инь-янь, нечто считает — достаточно ли, да, верно, двести пар, для портала хватит.

Комплекты вертятся, закручивают пространство, сначала в одну сторону, потом в другую.

Пространство вздрагивает, потревоженное, крутится в заданном такте, раз-два-три, раз-два-три…

Нечто кружится во все стороны, изгибает координаты по числу измерений…

Раз-два-три-четыре — пять…

Полночь.

Раз-два-три, раз-два-три…

Раз-два-три-четыре — пять…

Портал открывается.

Нечто встречает гостей.

Облачно-белая пена

Я сбрасываю с себя одежду — рывками, рывками, рывками, — шелковые одеяния падают к моим ногам.

Я шагаю в шумящие волны — волны расступаются передо мной…

…тоже — рывками, рывками, рывками.

Белый мрамор.

Огромная чаша в виде морской раковины.

Белоснежные жемчужины — размером с мою голову — на мраморном полу.

Балкон с видом на холмы.

Белая пена ванны.

Белая пена.

Расправляю плавники, выпускаю жабры.

Вода обволакивает меня — со всех сторон.

Белая пена.

Облачно-белая пена.

Вспоминаю, через что пришлось пройти, сколько пришлось мотаться по белу свету, прежде чем стало так:

Огромная чаша в форме морской раковины.

Жемчужины величиной с мою голову.

Белая пена.

Облачно-белая пена.

Еще когда-то бесконечно давно в безвестности и нищете знал, что будет так.

Просто.

Потому что.

Будет.

Что-то рассекает облачно-белую пену.

Что-то.

Не сразу понимаю, что вижу.

Самолет.

Легкий, воздушный.

Летящий.

Я спрашиваю себя, откуда здесь взялся самолет — не нахожу ответа. Тут же спохватываюсь, взмахиваю длинным хвостом — чтобы не пустить самолет вниз, вниз, где он исчезнет в шумящих волнах.

Самолет не понимает, самолет будто не замечает меня, стремится вниз, вниз, вниз.

Я боюсь за него.

Я не знаю, как объяснить человеку за штурвалом, что если он опустит самолет, то упадёт в воду.

В воду…

…смотрю в шумящие волны, — не вижу волн, подо мной расстилается бесконечно далекая земля, города, темные кляксы лесов…

Летчик смотрит на меня, летчик не боится моих жабр и плавников, машет мне рукой, показывает, уплывай, уплывай, а то упадешь с огромной высоты.

Белая пена.

Облачно-белая пена.

Проблески волн высоко над землей.

И снова пустота.

Стараюсь удержаться в тающих волнах.

Думаю, что случится раньше — самолет упадет в волны или я рухну с высоты…

…Выбираю…

…Теряюсь в догадках…

…просыпаюсь.

Бережно кладу сон на полку рядом с такими же снами — в которых я совсем-совсем не знаю, что делать.

Потерянный василиск

— А где у вас тут василиск?

Вот так.

С ходу.

Нет, конечно, не с ходу, сначала он вошел в таверну, бросил на стол золотую монету, попросил вина, да получше, а то знаю я вас, нальете всякую дрянь и радуетесь…

А потом уже, после бараньей лопатки с фасолью:

— А где у вас тут василиск?

И хозяйка вздрагивает, оборачивается:

— Какой василиск?

— Какой, обыкновенно, какой… который в колодце живет.

— В каком колодце?

— Да я откуда знаю, в каком, это вы здесь живете, вам виднее…

Хозяйка всплескивает руками:

— Да сколько здесь живу, первый раз про такое слышу…

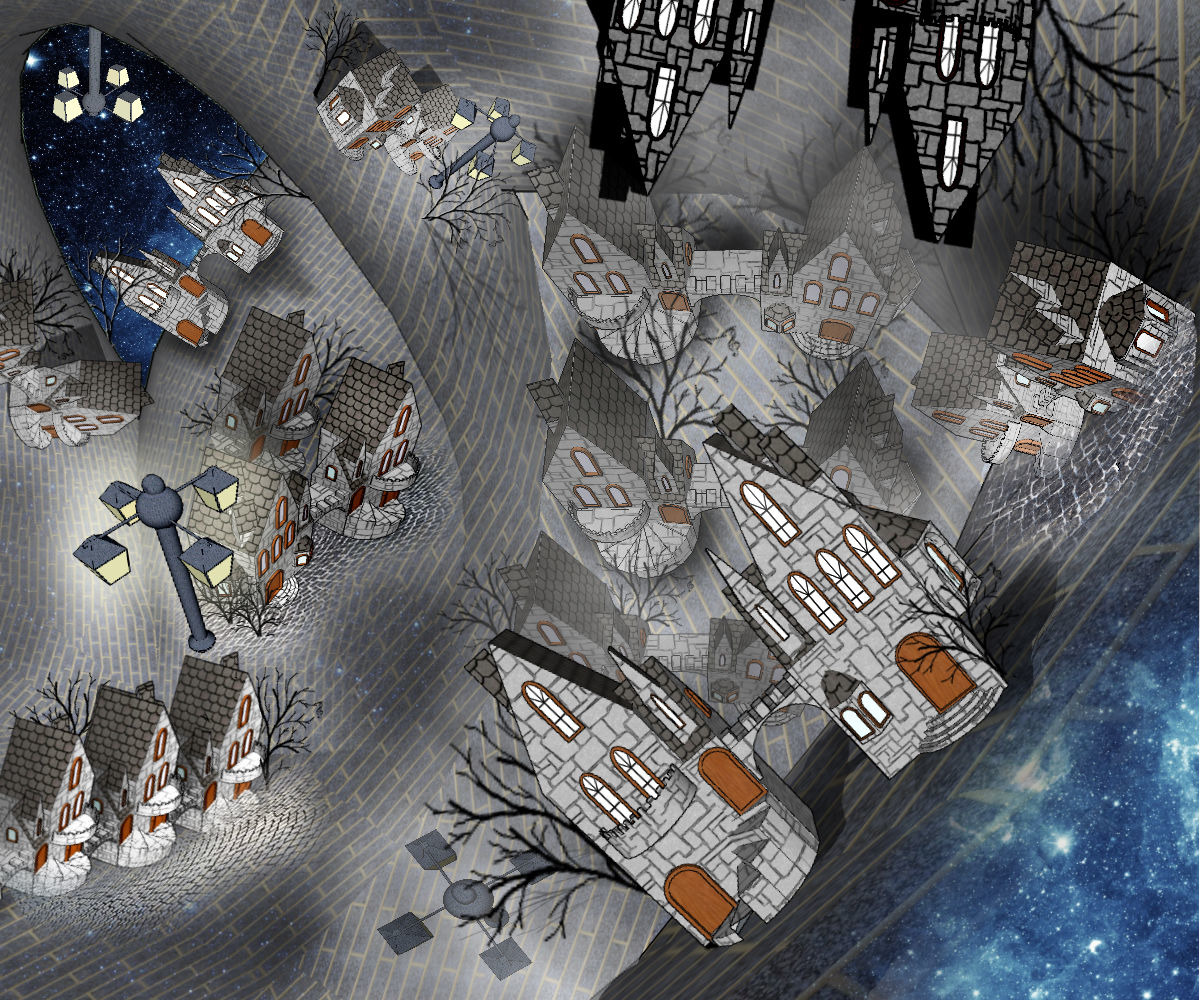

Город.

Осажденный город.

Обреченный город.

Город, который не сдается.

Враги за крепостной стеной.

Там.

За стеной.

А здесь город.

Солнце ползет по стене ратуши.

Красный плющ на стенах.

Звон колокольчика.

Старый библиотекарь выходит в зал, смотрит на молодого мужчину, — почему он здесь, зачем он здесь, да разве молодые люди сейчас ходят в библиотеки.

— День добрый.

Это гость.

— И вам того же.

Это хозяин.

— Я василиска ищу.

Кого ищете?

— Василиска ищу.

Хозяин припоминает человека по имени василиск — ничего не припоминается, хотя…

…хотя…

— Это этот, который жаром пышет?

— Ну да. И в камень обращает.

— Гхм, вот, помню, был какой-то сборник легенд… Вы диплом пишете или как?

— Да не-ет… настоящий василиск…

Хозяин недоуменно смотрит на гостя, пьяный, что ли, или разыграть решил старого хозяина, за молодежью не убудет, чего только не попросят, и книгу со вкусом земляники, и полкило сказок, и много еще чего…

А тут вон чего.

Василиск.

— Вы меня поймите, я за василиском этим за тридевять земель приехал…

Хозяин спохватывается:

— Да нету у нас василиска никакого, что вы говорите такое…

— Да как же нету… — гость разворачивает потертую карту, показывает на соседнюю улицу, — я читал, что тут вот где-то, а вот где…

— Молодой человек, я полвека здесь живу, первый раз про такое слышу…

Враги подступают к городу.

Со всех сторон.

А город обороняется.

Тоже со всех сторон.

Не возьмет город никакая сила, это в пророчестве написано.

Уже и сами враги это понимают — отступают, зализывают раны, поджимают хвосты.

Думают.

Никакая сила не возьмет.

Никакая сила…

— Еще далеко?

Это спрашивает гость. Хоть бы узнать, что за гость, откуда приехал — да какая разница, откуда приехал, главное, сколько денег привез…

Кирдык пожимает плечами:

— Далековато.

Кирдык.

Так провожатого зовут.

А настоящее имя его знать незачем.

Разводит руками, мол, а ты как хотел, без труда не вытянешь и рыбку из пруда… василиска, то есть.

Двое идут по ночному городу, гость и провожатый, смотрит одинокая луна, прячсется в ветвях, качаются на ветру фонари…

Кирдык идет чуть позади, присматривается, приглядывается, примеряется, как бы половчее проломить голову гостю, а то гость большие денежки за василиска обещал, а денежки Кирдыку очень кстати будут…

— Здесь он обычно околачивается, — шепчет Кирдык, показывает в узкий проулок.

— А где там колодец? Не вижу…

Да и не увидите отсюда, это надо в проулок зайти… пойдемте давайте…

— Темновато там…

— Ну а что вы хотели, кто ж вам там будет свет зажигать, василиска боятся…

Понятно… фонарь-то зажечь можно?

— Фонарь зажгите…

Фонарь летучая мышь покачивается в руках, взмахивает крыльями, пытается улететь, врешь, не уйдешь…

Кирдык затрввленно оглядывается, прислушивается к ночным шорохам, кто-то крадется за ним, кто-то, кто-то…

…нет, померещилось.

Ну, конечно, померещилось, что там может красться, кошчонка какая-нибудь драненькая, или мышь какая, или крыса, развелось их тут как звезд на небе, куда власти смотрят…

Змеиное шипение за спиной…

Нет померещилось.

По-ме-ре-щи-лось.

Потому что.

Не бывает никаких василисков, не…

Колодец.

Здесь.

Совсем рядом.

Гость подходит к колодцу, Кирдык не выдерживает, хватает гостя за рукав, стойте, стойте, куд-да вас понесло, опасно же…

— Опасно? Там и есть василиск?

Шорох за спиной.

У Кирдыка холодеет сердце.

(померещилось, по-ме-ре-щи-лось)

— Нет! Нет никакого василиска! И не было никогда!

Это Кирдык. Срывается на крик.

— Не было? Да нет, вы посмотрите…

Кирдык убегает по темным улицам, пропади оно все, пропади, пропадом пропади, и деньги пропадом пропади, и гость, и всё, всё…

Гость сотрит вслед бегущему, ждет, когда тот перемахнет через крепостную стену, разрушенную на окрание.

Мысленно отмечает про себя: последний.

Город пуст.

Гость поднимается по винтовой лестнице на высокую башню, светит фонарем.

Вражеский дозорный видит знак. Трубит в трубу, ведет войско.

Враги входят в город.

Вражеский полководец хлопает гостя по плечу, вешает гостю на грудь медаль, а вы молодец, дело свое знаете…

И шорох за спиной.

Шорох.

Померещилось. По-ме-ре-щи-лось.

Шорох.

За спиной.

Гость отворачивается.

Не слышать.

Не видеть.

Не замечать.

Змеиное шипение.

Не слышать.

Не слышать.

Предупреждающее покашливание.

— Прошу прощения… это вы меня придумали?

Гость сглатывает.

— Д-да.

— Большое спасибо.

— Д-да не за что…

Гость замирает.

(не смотреть, не смотреть, не смотреть…)

Толкает дверь, чтобы войти в спальню…

…вот он.

Там.

Их взгляды встречаются.

Всё замирает внутри.

Гость прислушивается к себе, ждет, когда обратится в камень.

Ничего не происходит.

Ни-че-го.

Но…

Василиск непонимающе смотрит на гостя, что-то он, василиск, сделал не так…

— Но… вы же… василиск…

Василиск. Вы меня придумали.

— …а вы в камень людей обращаете…

— Обращаю. Настоящих людей.

— А я, по-вашему…

…осекается.

Василиск снова откашливается:

— Я давно вас спросить хочу… а вас кто придумал?

Гость смотрит на свои руки, тающие в пустоте…

Адриан

Адриан допивает кофе.

И идет летать.

Нет, не сам, конечно, крыльев у Адриана нет.

На самолете.

Целует Люси, уходит.

Нет, Люси это не жена, Люси — это сестра Адрианова.

Еще дядюшка есть, он богатый.

Называется раньте.

Дядюшка спохватывается, стой, Адриан, куда пошел, а день рождения Люси, а гости, а…

Адриан отмахивается.

Его самолет ждет.

Дядюшка головой качает, ну что ты с этим самолетом, как в последний раз…

Вздрагивает.

Да.

В последний раз.

Адриан садится за штурвал плохонького кукурузника, разгоняется.

Шасси отрываются от земли — сладкий миг, когда замирает тряска, и впереди только бескрайнее небо.

Внутри всё больно сжимается, будто хочет выжать из человека все внутренности.

Земля маленькая-маленькая далеко внизу.

Самолет врывается в пелену тумана, — ничего не видно.

Облака.

Белые холмы облаков, насколько хватает глаз…

…Вечереет.

Адриан опускает самолет на поле — в последний раз.

Только сейчас понимает, как дрожат руки, как все тело колотит мелкая дрожь.

Идет домой.

Спать.

Проходит мимо гостей в холле, рассеянно здоровается с кем-то — и спать.

Спать.

Утро.

Адриан просыпается.

Вспоминает, какой сегодня день.

Нет, не в смысле — пятница там или пятое число — а какой… какой…

Ну да.

Идет туда, где должен быть аэродром.

Смотрит на пустое поле.

— Вы куда?

Это охранник. Интересно, что он тут охраняет.

— Полетать…

— Воздушный шар?

— Не… на самолете.

Охранник фыркает:

— Смеетесь, самолет еще не изобрели… вон, чертежи посмотрите…

Адриан смотрит чертежи.

По крайней мере, есть чертежи.

Пока есть.

Адриан смотрит на чертежи, в чертежах чего-то не хватает, чего-то, чего-то, чего-то, понять бы еще, — чего.

Уже не поймет.

Не поймет…

Сегодня Адриан будет ездить.

На автомобиле.

У Адриана автомобиль.

Дядя ворчит, все люди, как люди, а ты ишь чего, ездишь и ездишь…

Адриан мотает головой:

— Да это гоночный спорт называется…

— Ка-акой гоночный, плетется с черепашьей скоростью…

Адриан пожимает плечами, ну, лет двадцать назад шустро машины носились…

Адриан садится за руль.

Едет по городу.

Люди глазеют, еще бы не глазеть — автомобиль едет.

Мальчишки перед машиной бегут.

Адриан хочет их прогнать, потом отмахивается, пусть скачут.

…вечереет.

Адриан выходит из машины, в изнеможении вытирает лоб.

Идет домой.

Дядя ворчит, парни в твои годы с девушками гуляют, хоть бы сходил куда, а этот всё по машинам своим…

Адриан молчит.

Утро.

Адриан пьет кофе.

Идет к гаражам.

— Ты куда?

Это кто-то из знакомых.

— Покататься.

— Велосипед?

— Не-е-е… автомобиль.

Знакомый фыркает:

— Смеешься, его еще не изобрели…

Адриан смотрит на чертежи…

…убирает чертежи в стол.

Идет домой.

Дядя заходит в комнату.

— Франсуа жеребца породистого продает… думаю, тебе подошел бы…

Адриан мотает головой.

Молчит.

Дядя хмурится.

— Ну что ты, ну я-то тут при чем… я вот тоже… все на подводную лодку хотел, все думал, успеется, успеется… потом прихожу как-то в порт, говорю, а мне бы подлодку зафрахтовать, а мне — еще не изобрели…

Адриан думает, почему говорят еще, а не уже.

Не знает.

Адриан клеит воздушного змея.

Про воздушных змеев ничего не понятно, когда их изобрели, так что клей — не хочу.

Вот Адриан и клеит.

Большого змея.

Воздушного.

Поднимается на крышу смотровой башни по винтовой лестнице.

Вверх.

Вверх.

Расправляет крылья…

Человек в сером окликает Адриана, бежит за ним по лестнице.

— Стойте… стойте!

Кричит что-то — еще не изобрели…

Адриан поворачивается, орет, что значит — не изобрели, где написано, что змея не изобрели…

— Да не змея… вас еще не изобрели…

— М-меня?

— Пойдемте… пойдемте.

Адриан идет. От волнения поправляет стеклянные глаза, потирает свежую ржавчину на лице, переставляет заевшую пружину, — человек в сером торопит Адриана, успеете, успеете, а пружину вашу вообще выкинуть надо, новую ставить…

— А… а мы куда?

Человек в сером пожимает плечами, не знает.

Адриан подходит к серой пелене, человек в сером бросает туда часы, велосипед, еще что-то, кивает Адриану — прошу.

Адриан смотрит в серую пелену.

Прислушивается.

Слышит рокот самолета.

Там.

В темноте.

Делает шаг.

Один.

Другой.

Третий.

Кто-то подхватывает Адриана, показывает публике:

— Позвольте представить мое новое творение — механический человек…

Бесхозные лондоны

— Вот вы мне скажите, сколько у нас лондонов?

Вздрагиваю. Не ожидал такого вопроса.

Лихорадочно припоминаю, ничего не припоминается, какие-то зачеты, какие-то экзамены, всё вылетело из головы, да оно туда и не влетало, честно говоря…

— М-м-м…

— Так сколько?

Сдаюсь:

— Много.

— А если подумать?

— По числу людей… которые здесь жили.

— Ой ли?

Понимаю, что ляпнул что-то не то, очень сильно не то…

— А, нет. Еще те, кто в городе когда-либо был, они тоже каждый свой Лондон оставили.

— Ну, молодец, хоть это знаете. Так вот и получается в целом циферка вот такая красивая…

Смотрю на красивую циферку. Киваю.

— Вот, а в том месяце лондоны мы посчитали, так оно что получилось-то… циферка больше получилась. Знаешь, насколько?

— Ну… может, за это время еще кто в город приехал…

— Ага, сто миллионов человек так вот взяли и приехали.

Вздрагиваю.

— Вот и разберитесь, откуда еще города взялись.

Киваю:

— Есть разобраться.

Выхожу в Лондон — в свой Лондон, Лондон у меня скромный получился, в центре родительский дом, большой дом, и лавочка рождественская, и Харродс. А на отшибе квартирушка, которую снимаю, и контора наша.…

— Я нашел.

— Нашли?

— Ага…

— И что же вы нашли, хотел бы я знать?

— Вот… посмотрите…

Разворачиваю свои записи, гордый собой, в кои-то веки до чего-то додумался.

— Вот, смотрите… сколько человек про Лондон читали? Слышали?

— Да только ленивый не читал…

— Вот именно. А как по-вашему, представляли эти люди себе Лондон?

— Думаете… они?

— Уверен.

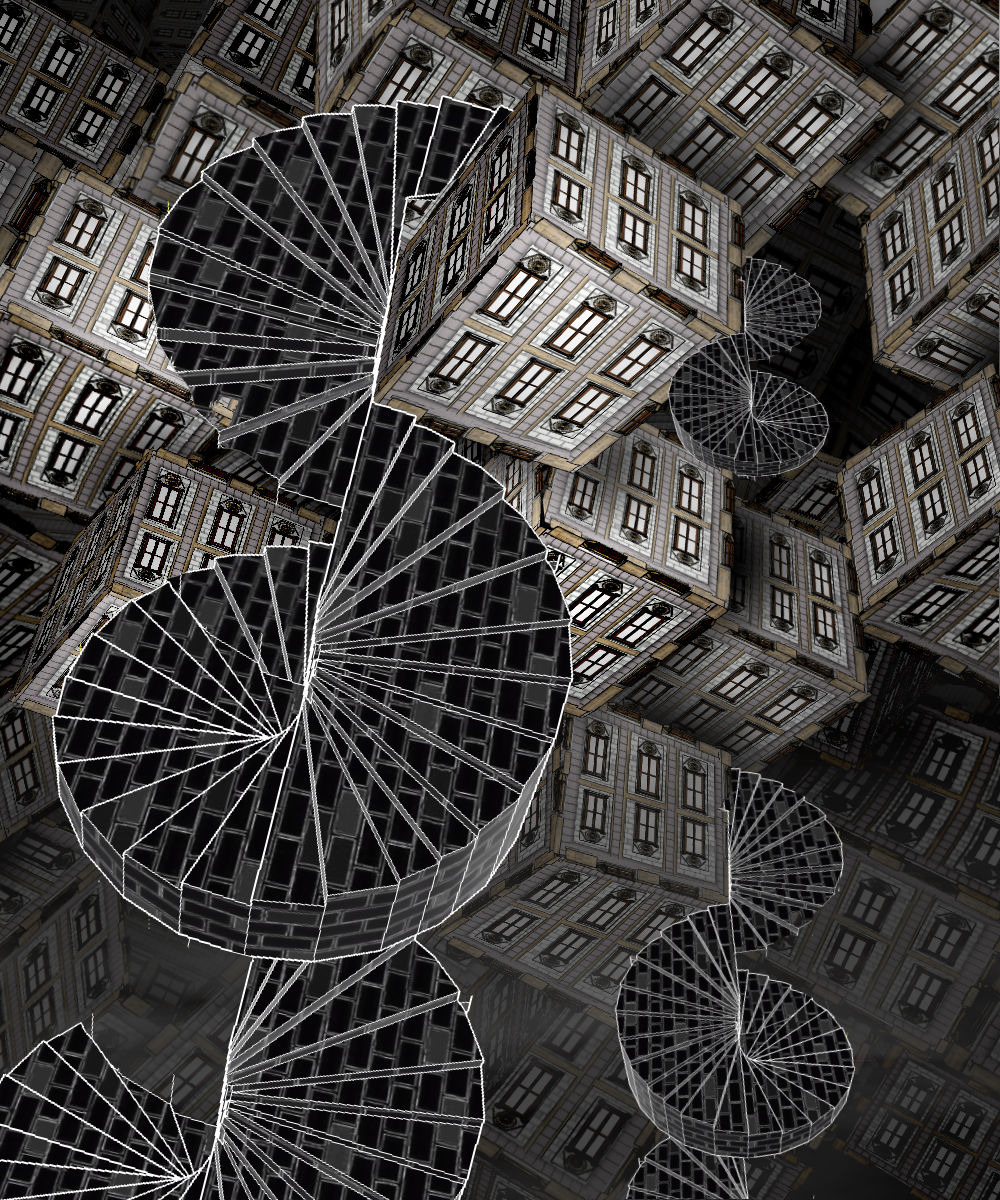

Пересчитываю лондоны.

Работа такая.

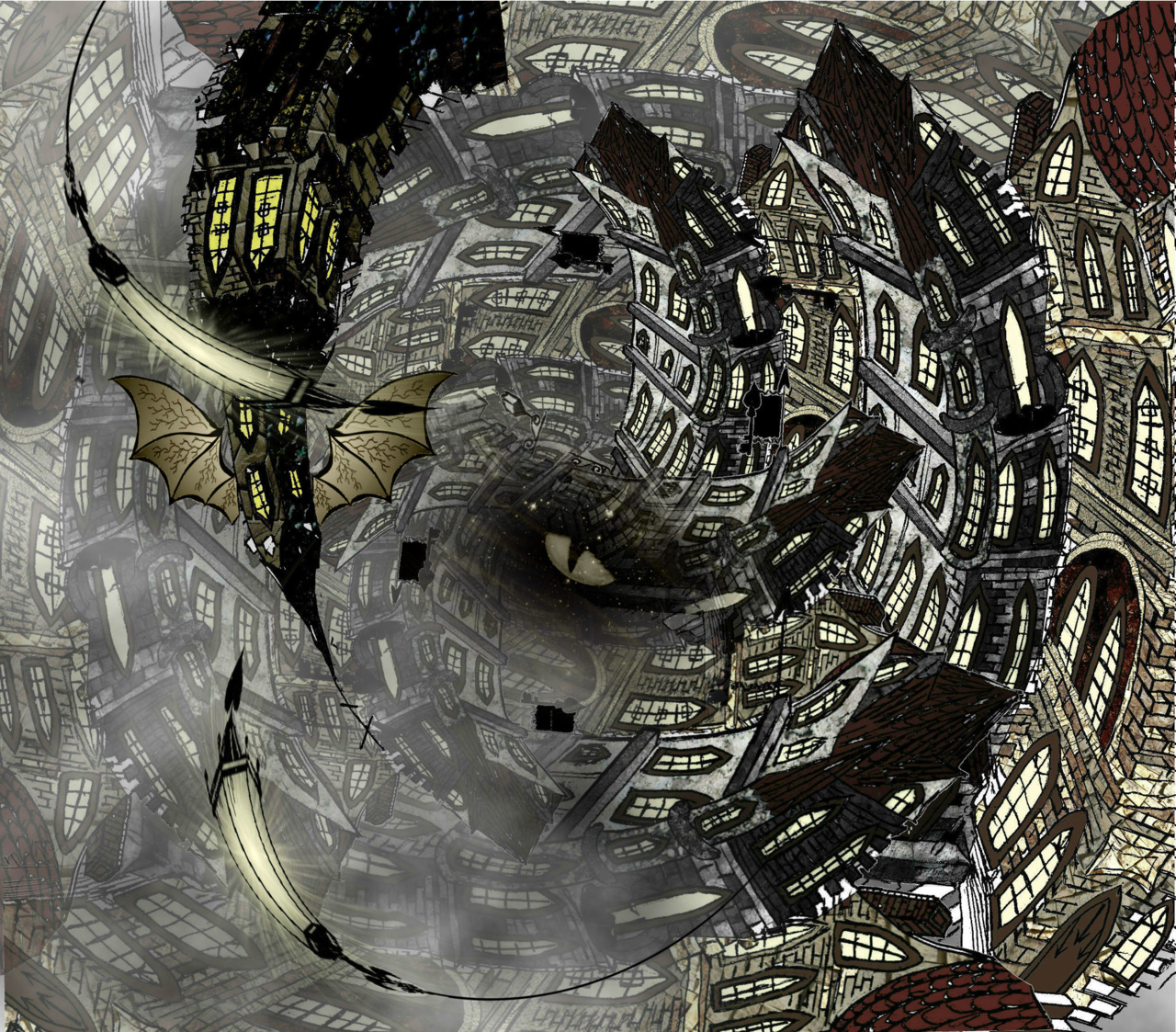

Лондоны считать дело хлопотное, они же на месте не стоят, порхают туда-сюда. Вот это Лондон премьер-министра, покачивается под велосипедом, извивается улицами. Вот Лондон маленького клерка — вид из окна конторы и уютный паб на углу. Вот Лондон человека, который только что приехал — где-то в центре призрачный Парламент (приезжий его еще не видел), а вокруг бешеный лабиринт скачущих туда-сюда улиц, в которых надо как-то не заблудиться, да уже заблудился, и не выберется отсюда больше никогда, а-а-а-а-а…

Уже знаю, как определить, откуда человек — или всю жизнь в Лондоне прожил или только приехал — у кого по центру Биг Бен с парламентом, тот заезжий, у кого что-то другое, тот давно здесь живет…

— …не сходится.

— А?

— Не сходится. Вы посмотрите-ка, всё равно в десять раз больше цифра получается.

Хочу спросить, сколько у нас бесхозных лондонов — не спрашиваю.

И так понятно.

Много.

Очень много.

Хватаюсь за соломинку.

— А если… а если это не люди на город смотрели?

— Звери? Птицы? Нет, не похоже, тогда бы и Лондона никакого не было…

— Ну, не звери… не птицы…

— Тогда кто?

— М-м-м…

Понимаю, что не знаю, да что не знаю — даже предположить ничего не могу. Бормочу что-то, сам не знаю, что:

— Посмотреть надо, как эти Лондоны выглядят… бесхозные…

— Ах, говорите, посмотреть? Ну, раз такой умный, так сходите и посмотрите сами…

Понимаю, что попался. Крепко попался. Но отступать поздно.

Выхожу в Лондон. В свой Лондон. Лондон у меня скромный получился, в центре родительский дом, большой дом, и лавочка рождественская, и Харродс. А на отшибе квартирушка, которую снимаю, и контора наша.

Оглядываю города, города и города. Лондоны, лондоны и лондоны. Темные, зловещие, и яркие, солнечные, зыбкие, будто разорванные на части, и цельные, стройные, гармоничные…

Оглядываюсь. Это вот Лондон какого-то старожила, это детский Лондон, это Лондон какого-то китайца, который про Лондон один раз в жизни слышал, а вот один Лондон рассыпается на пять…

Это еще что…

…один Лондон рассыпается на пять…

— Я нашел.

— Нашли?

— Ну, да. Вот, посмотрите… живет человек…

— Ну…

— …вот он книжку какую-нибудь открыл и про Лондон прочитал.

— Ну-ну.

— А вот он другую книжку про Лондон открыл, прочитал.

— Так.

— А там Лондон совсем другой. Скажем, в первой книге мрачно всё так, готично, а во второй книге Лондон романтичный, мягкий, уютный…

— Ага, понятно, так вы думаете…

— …а потом человек в Лондон приехал, своими глазами увидел. А то и не один раз приехал, первый раз летом приехал, потом зимой на Рождество, потом еще когда, один раз по работе, весь в делах, второй раз развлекаться поехал, третий раз влюбился там в кого-нибудь, у него вообще весь Лондон красками расцвел…

— Слушайте, ну голова у вас…

— …да что голова, я тут посмотрел, один город на четыре, на пять распадается… вот и проверил…

— …вы молодец. Всё сходится.

Откашливаюсь:

— Всё, да не всё… я тут лондоны посмотрел…

— …а кто это вам разрешил чужие лондоны вот так просто смотреть?

Теряюсь, тут же спохватываюсь:

— И хорошо, что посмотрел, не посмотрел, хуже бы было… А тут есть такие лондоны… гхм… как бы это сказать-то… ну вот человек в Лондон попадает — он чему удивляется?

— Гхм… ну, вы меня прям огорошили… чему… я вот первый раз попал, как-то и не впечатлило ничего… ну, Биг Бен и Биг Бен, ну и что… а нет, по улице прохожу, а там перед баром Шалтай-Болтай на стене сидит, уж не помню, из чего его там сделали… прикольно так…

— Ну вот. Каждый человек в Лондон попадает, он чему-то удивляется, а что-то для него дело привычное, вот видели вы, чтобы человек смотрел на асфальт — и восхищался? А на деревья? А на камни?

— Ну, может, на ферме на какой жил, где асфальта отродясь не было. Или в Африке в какой, где деревья совсем другие, а тут первый раз березу увидел…

…а если всему удивляется, откуда приехал?

— А что, есть такие?

— Имеются.

— И… много?

Называю цифру.

— Нехило… А вы с нулями не ошиблись?

— Точно, ошибся… там еще два нуля…

— Ничего себе… и кто это может быть, по-вашему?

Молчу.

Понимаю, что мне сказать нечего.

Дважды Си

«Падай, ты убита».

Три слова.

Падай.

Ты.

Убита.

Как в детской игре, когда целятся в кого-то, или палочкой ткнут и —

— Падай, ты убита!

Дважды Си мотает головой:

— Нет. Нет.

Встает.

(Её на землю бросили).

Идет.

Как ни в чем не бывало.

Только что бросивший её на землю оторопело смотрит, не верит, не понимает.

«Падай, ты убита».

Это ей говорят.

Там говорят.

Дважды Си не согласна:

— Нет. Нет.

Там ей пытаются объяснить, что это ну уже просто неприлично, тебя убили, так падай, а то что такое, её убили, а она тут разгуливает…

Дважды Си снова повторяет:

— Нет. Слышали вы? Нет!

Там говорят слово.

Одно-единственное слово:

«Франц».

Дважды Си срывается на крик — мысленный, беззвучный:

— Не смейте… не смейте его трогать!

«Тогда…»

Дважды Си всё понимает.

Хватается за грудь.

Падает, кажется, убедительно, давится собственным голосом:

— Ирма… Ирма!

И всё, и нет никакой Ирмы, ничего нет…

А за месяц до этого.

Дважды Си падает на колени, заламывает руки, смотрит на полную луну:

— Не надо… пожалуйста… не надо…

А там говорят:

«Пора».

Дважды Си сжимает зубы, тёмные волосы разметались по плечам:

— Нет… нет! Нет!

А там говорят:

«Франц».

— Вы… вы… вы… только посмейте… да только посмейте… да вы… вы…

…отличалась замкнутостью, со временем всё больше уходила в себя…

«Ну что у тебя там?»

Это там спрашивают.

— Не получается у меня с ними… ну не получается…

Это дважды Си.

«Надо, чтобы получилось. Или хочешь, чтобы от нас одни руины остались?»

— Да не понимаю я их…

Это снова дважды Си.

«Надо понять… надо…»

Кто-то зовет дважды Си по имени. Не по такому, сложному, с титулами, а по простому, по настоящему её имени.

Не кто-то.

Франц.

Дважды Си обнимает Франца, прижимается губами к щеке.

Дважды Си понимает…

А до этого.

Дважды Си беспомощно заламывает руки.

— Нет… об этом и речи быть не может!

— Мам, я взрослый уже… и она взрослая…

— Если ты это сделаешь, я не выдержу, слышишь, не выдержу!

Дважды Си плачет.

Смотрит на сына.

Уже понимает:

Он это сделает.

Лидерцы недоверчиво смотрят на чужаков, удивляются, глазам своим не верят. Да правда что, где это видано, где это слыхано, парень и девушка на болото идут в ночную тьму. Кто-то из лидерцев замечает кровь, текущую изо рта парня, начинает понимать…

Парень говорит, хрипит, плюется кровью.

Говорит, что он сын дважды Си.

А это женщина его.

Радуются лидерцы.

Пышут звездами.

Ишь, кто пришел.

А еще до этого.

— Изведу я тебя… изведу… сама отсюда бегом убежишь…

Это Мудрость шепчет.

Её так зовут — Мудрость.

Смотрит на дважды Си, с ненавистью смотрит, шепчет:

— Сама сбежишь, еще просить будешь, чтобы отпустили…

Дважды Си дергает плечиком, уходит. Мудрость сжимает зубы — нет, нет, не позволит она девчонке этой овладеть думами короля.

Вечереет, последние лучи заката золотят вершину Айскугель, где лежит закованный в вечные льды родной город Мудрости, Таннен-Э. Мудрость мысленно кивает тем, на вершине, не беспокойтесь, не подведу…

А потом…

— Миленький, я тебя попросить хочу…

Это дважды Си.

Забирается на кровать к Францу.

Ложится на грудь.

Чарует, лихоманит, околдовывает, это дважды Си хорошо умеет…

Франц не верит, не понимает, пытается что-то возразить, не может.

Дважды Си свое дело знает.

Придет на постель, на грудь ляжет, душу высосет…

Франц повторяет, как в тумане:

— Позволить им… самим решать… внутренние вопросы…

— Ваше величество, это безумие…

Это на следующий день.

— Вы же знаете, я не терплю возражений.

Это Франц.

— Спасены! Спасены!

Лидерцы ликуют.

Носятся в темноте ночи, оставляя за собой звездный след, сжимают в когтистых лапках вечерние газеты, которые уже начинают тлеть.

— Спасены! Спасен наш народ!

Мудрость рвет и мечет.

В бессильной злобе смотрит на вершину Айскугель, что-то скажет она в Таннен-Э…

А до этого что было…

Дважды Си обнимает Франца, прижимается к нему губами.

Дважды Си знает, что делать.

Сердце дважды Си сладко трепещет.

А до этого…

Дважды Си яркой звездой падает в трубу, печной искрой разгорается в очаге, оглядывается.

Вот он, спит на постели.

Дважды Си пробует на языке имя.

— Франц.

Так ей сказали.

— Франц.

Повторяет.

— Франц.

— А?

(Спящий открывает глаза)

— Франц…

Франц называет её по имени.

— Да, это я…

Задумывается, не знает, как объяснить — кто я.

— Мы с тобой у Софии виделись.

Дважды Си не понимает, что за София — а неважно, кивает, кивает:

— Да-да, у Софии.

— А я тебе предложение сделал…

— Да, да… а я согласилась…

— А мы помолвлены…

— А помолвлены.

— А нет, женаты уже…

Дважды Си кивает:

— Женаты, конечно, женаты…

Очаровывает, околдовывает, это она умеет.

Прячет под одеялом птичью лапку, чтобы не видел Франц.

А одна лапка у дважды Си птичья.

У всех лидерцев так.

— Это нам всем конец будет.

Это отец дважды си говорит.

— Таннен-Э, город под вечными льдами нас поработит.

Это снова отец дважды Си говорит.

Дважды Си руками всплескивает, да как так поработит…

А вот.

И дважды Си не соглашается, головой мотает, а если повлиять как…

И отец дважды Си спохватывается:

— Вот ты и повлияешь.

— А…

— Вот и пойдешь, и повлияешь…

Дважды Си всплескивает руками:

— Но… как же?

Отец щелкает клювом, здоровенный клюв у отца:

— А то сама не знаешь, как…

— Да я и не знаю ничего…

— Не беда… Майлата в помощь дадим…

Боязно дважды Си.

А куда деваться…

«Падай, ты убита».

— Не надо… пожалуйста… не надо…

Падай.

Ты.

Убита.

Дважды Си встает, делает шаг. Второй.

Не дождетесь.

— Моя госпожа…

Дважды Си смотрит на фрейлину:

— Все хорошо, Ирма. Всё… хорошо.

Там говорят:

«Падай, ты убита».

И там говорят:

«Франц».

Дважды Си сжимает кулаки:

— Только… только посмейте тронуть…

— Тогда падай… падай…

Дважды Си падает.

Есть Си.

Есть дважды Си.

Есть трижды Си.

Это три дочери.

У лидерца…

…нет, не у короля лидерцев, этот лидерц поскромнее будет.

Вон они мерцают в темноте ночи, искрами пышут по болоту:

Си.

Трижды Си.

А дважды Си нет.

Сейчас придет.

Сегодня должна прийти.

Уже в газетах пишут:

Зверское убийство императрицы…

— Придет сегодня? Придет?

Старый лидерц бледнеет:

— Я… я не посылал за ней никого…

Взмахивает крыльями, осененный страшной догадкой:

— Это Айскугель! Это они сделали! Они!

Мудрость торжествующе смеется в белокаменных палатах.

Так её зовут — Мудрость.

Вспыхивает яркая звезда в тумане.

Тает.

У старого лидерца дочери.

Си.

Трижды Си.

А дважды Си нет.

Нет…

Восстановлению не подлежит

Смотрю на идущего передо мной. Как его зовут. Ну да. Майкл. Михаил. Михаэль. Мишель. Светлые волосы. Шрам на затылке, интересно, откуда. Окликаю. Мишель оборачивается, смотрит непонимающе.

Спрашиваю:

— А ты в каком году родился?

Он начинает что-то высчитывать, кивает:

— В восемьдесят восьмом.

Снова толкаю его в спину:

— А умер когда?

Он фыркает:

— Пош-шел ты.

Смотрит на меня так, что понимаю: я спросил что-то неприличное. Очень неприличное.

— Нет, правда, когда?

— В двадцать седьмом.

Хочу спросить — как.

Не спрашиваю.

Оглядываю идущих. Думаю, кто из них кто. Кто из них такой, а кто другой. Смотрю на идущего рядом со мной, крепко сжимаю его ладонь. Рука холоднее самого льда. Он пожимает мне руку в ответ, хлопает по плечу — мол, всё хорошо.

Кто-то сзади стучит мне по спине. Оборачиваюсь, смотрю на молоденького солдатика.

— Проверяешь?

Он улыбается.

Киваю:

— А по мне ничего не поймешь. На мне доспехи.

Он фыркает:

— Хитро устроился. А если попросим снять, тогда чего?

— Да оставь ты его…

Понимаю.

Мы все хотим знать, кто есть кто.

И все боимся знать.

Бетти, — говорит он себе.

Надо думать про Бетти.

Не про дождь, не про холод, не про слякоть, не про это вот всё. Про Бетти. Бетти, Бетти, Бетти. Тонкие пальчики перебирают пальцы его руки, пухлые губки бормочут какую-то считалку, как же там… Эники-Беники ели вареники… нет, не так… Сорока-ворона кашу варила… тоже не так… он уже не помнит… не помнит…

Бетти…

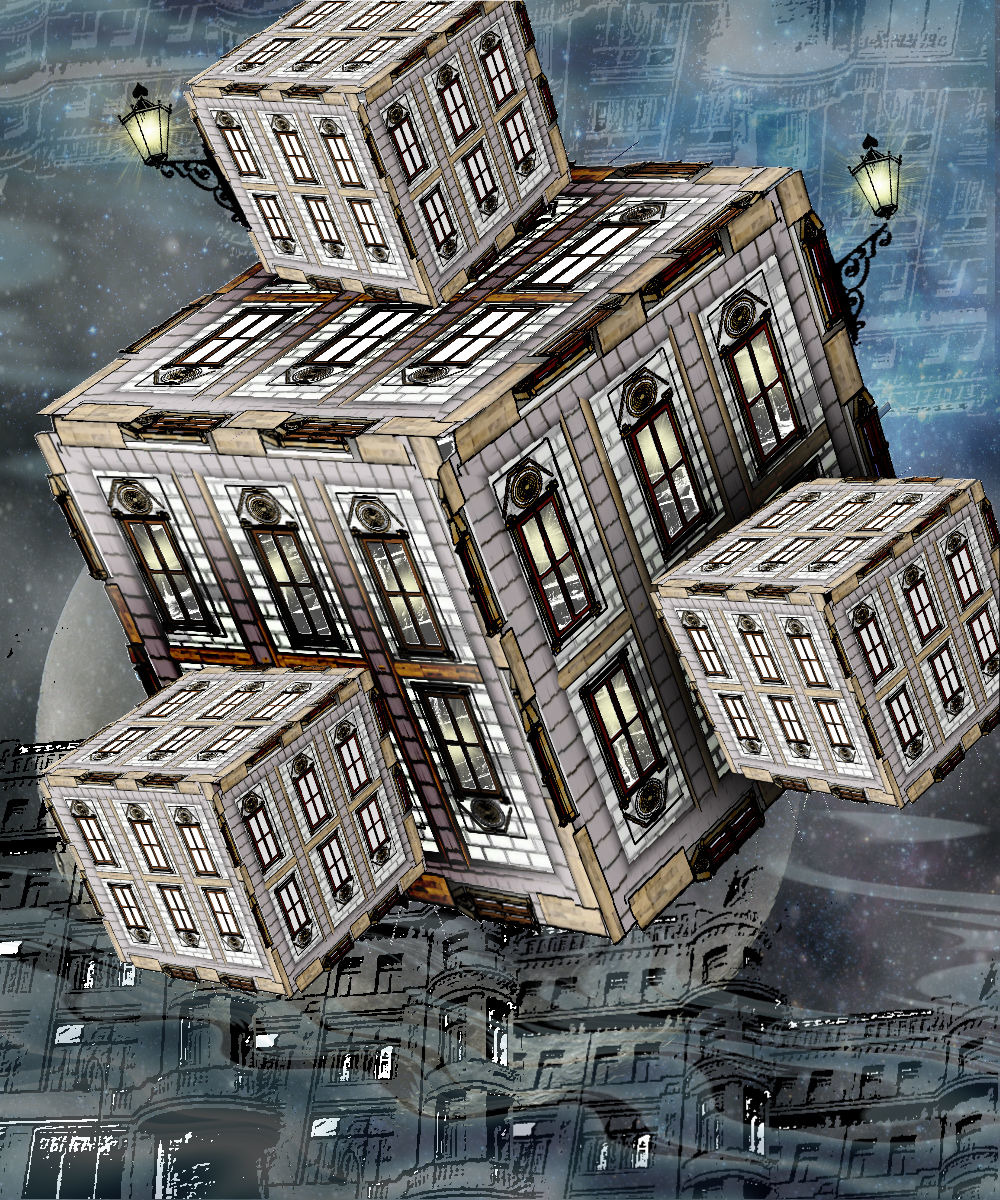

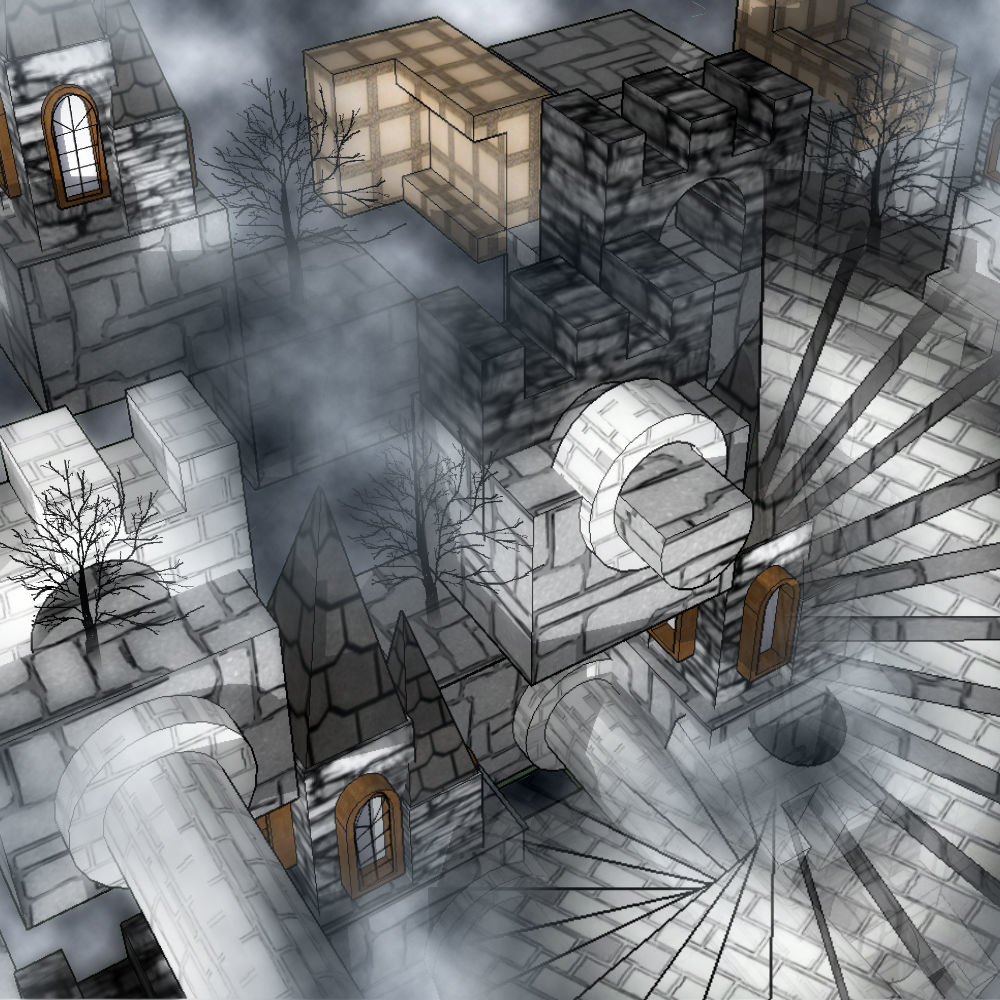

Еще один дом срывается с места, надвигается огромной массой, угрожающе скрежещет колоннами, ощеривается башнями.

Он сворачивает в проулок, стены которого тут же приходят в движение, опрометью бежит по лестнице, которая извивается под ногами.

Бетти.

Выжить. Ради Бетти. Вернуться. Ради Бетти.

Сорока-ворона кашу варила…

Дома обступают — величественные дворцы, исполинские замки, анфилады, колонны, бельведеры, бельэтажи; угрожающе поводит башнями горделивая ратуша, рядом извиваются причудливые ступени какого-то дворца…

(Бетти).

Он бежит в последний оставшийся проулок между домами, маленький проулок, который сужается всё больше…

(Бетти)

…он спотыкается, заставляет себя не падать…

(Бетти, Бетти, Бетти)

…а дальше города нет, а дальше трасса, уходящая из ниоткуда в никуда, а дальше…

Кто-то хватает его, тут же получает кулаком в грудь, кто-то орет — ты чё, блин, своих не признал, тут же добавляет слова, от которых даже у бывалого солдата уши сворачиваются в трубочку…

Он переводит дух.

(Бетти)

Свои.

(Бетти)

В изнеможении опускается на траву, только сейчас понимает, как все тело бьет мелкая дрожь…

Враги близко.

Еще не здесь, нет-нет, вы их не увидите на широких улицах, на площадях, на извилистых лестницах, на бульварах. Их здесь еще нет. И даже на горизонте вы не увидите темную полосу, которая неумолимо приближается, и в небе не разглядишь темные вражеские стаи.

Но враги близко.

Город замирает, затихает, прислушивается.

Вздрагивает, потревоженный далеким шорохом.

Снова ждет.

Враги близко.

— Стой!

Здание оперы уже готовится раздавить крохотную фигурку солдата — человек разворачивается, вытягивает руку:

— Стой! Не прогоняй меня.

Опера замирает, взбрыкивает колоннами. Тут же корит себя, зачем она застыла, зачем, зачем, негоже людям знать, что понимают оперы и дворцы человеческие слова. И что не может дом растоптать человека, не поднимется у дома ни колонна, ни башня, чтобы превратить живое человеческое сердце в кровавые ошметки, — про то людям тоже знать не положено.

А тут на тебе.

— Стой! Не прогоняй!

Опера не согласна, опера грозно скрежещет, надвигается, всем своим видом показывает, что она тоже не лыком шита,, что нечего живым людям в городе делать, не для людей здесь место…

— Да ты погоди! — солдат колотит себя кулаком в грудь, слышится звон металла, — слышала, да? Слышала? Чугунный я! Чугунный! Слышал, да?

Опера вздрагивает, отступает, смущенная. Солдат не унимается, солдат выговаривает опере, хоть бы посмотрела сначала, с кем дело имеешь, а то вам всем лишь бы народ разогнать. Опера окончательно смущается, втолковывает что-то — ошиблась, ошиблась, с кем не бывает, солдат меняет гнев на милость, даже идет в ближайшую стекольную мастерскую подобрать опере стекла взамен выбитых — повылетети стекла, когда возле города разорвалась бомба.

— Да где я их тебе возьму, стекла-то? У меня тут что, стекольная мастерская, что ли?

— Ну… вообще-то да…

Стекольная мастерская смущается, вспоминает, что она действительно стекольная мастерская, а значит, в ней должно быть стекло, а стекла нет, всё побилось, и ей, стекольной мастерской, стыдно, что у неё нет стекла.

А?

Нет, это не солдат пришел за стеклом, это до солдата было, где-то за год до него. И перед мастерской стоит белоснежный храм, у которого взрывом повыбило стекла — а стекол нет.

— А цемент у вас есть?

Это старенькая церквушка спрашивает.

— И цемента нет, и не было никогда.

— А…

— Тоже нет! И тоже не было никогда!

Из толпы зданий выступает нечто футуристическое, непонятное, смущенно откашливается. Все смотрят на нечто, с ненавистью смотрят, тут и на хорошие здания материала не хватает, еще и уродцев всяких архитектурных чинить будем…

— Что надо-то?

Всё-таки спрашивают — что надо-то. Куда деваться, все жить хотят, не время решать, кто красивый, кто некрасивый, кто город портит, кто украшает…

— А вот для таких материалы есть у вас?

Все смотрят на то, что показывает архитектурный уродец.

Вздрагивают.

Все.

Разом.

— Это… это не восстанавливается.

— То есть, нет материалов?

Стеклянная мастерская откашливается:

— Это… невозможно. Для них запчастей вообще не бывает.

— Не делают?

— Не делают.

Архитектурный уродец смотрит на то, что принес с собой.

— А я запчасти для них видела… там… в земле… — говорит молодая башенка, её построили совсем недавно.

— И как ты их приставишь? И как? — сердится старый музей.

— Не приставишь ты их, — поясняет кто-то.

— Вон туда и отнеси, — кивает опера, — в землю. Стой, не бросай так просто, тут надо землю рыть. И это еще… — смотрит на крест на верхушке стоящего поодаль храма, пытается сложить то же самое из досок.

— Постойте-постойте, — храм не согласен, храм волнуется, — может, там и не крест, может, там полумесяц надо…

— А как узнать?

— А на шее посмотрите…

— А вроде нельзя сразу в землю, вроде ящик надо…

— А цветы будут? Еще цветы положено…

— Исполнять.

Это ратуша говорит, она тут за главную. Ну есть еще, правда, королевский дворец, но он так, сбоку припека, а за главную — ратуша.

Вот ратуша и говорит:

— Исполнять.

Это приказ, значит, надо исполнять — королевские казармы исполнять будут.

А приказ такой:

— Вывезти из города всё, что не подлежит восстановлению.

— Так мы же вывезли.

Это казармы говорят. Вроде бы уже всё вывезли-попрятали от врага, и картины, и книги, и всё-всё…

— Я сказала — ВСЁ, что не подлежит восстановлению.

— Но…

— Всё. Вы понимаете?

Казармы думают, что ослышались.

Ну конечно, ослышались, быть такого не может.

— Госпожа… вы сказали… всё?

— Да. Всё.

Бетти, — говорит он себе.

Надо думать про Бетти.

Еще один дом срывается с места, надвигается огромной массой, угрожающе скрежещет колоннами, ощеривается башнями.

Он сворачивает в проулок, стены которого тут же приходят в движение, опрометью бежит по лестнице, которая извивается под ногами.

Бетти.

Дома обступают — величественные дворцы, исполинские замки, анфилады, колонны, бельведеры, бельэтажи; угрожающе поводит башнями горделивая ратуша, рядом извиваются причудливые ступени какого-то дворца…

(Бетти).

Он бежит в последний оставшийся проулок между домами, маленький проулок, который сужается всё больше…

(Бетти)

…он спотыкается, заставляет себя не падать…

(Бетти, Бетти, Бетти)

В изнеможении опускается на траву, только сейчас понимает, как все тело бьет мелкая дрожь…

Враги близко.

Да они уже не просто близко, они уже здесь. Небо гудит, потревоженное самолетами, дрожит земля, придавленная танками. У ратуши сбили выстрелами два главных шпиля, у главного собора повалили левую башенку…

— Цельсь… пли!

Это кто-то из солдат.

То ли чугунный, то ли мраморный, отсюда не разобрать.

Старые генералы смотрят на солдата с автоматом, с завистью смотрят: у них автоматов нет, удружил скульптор, посадил на коня, выдал саблю, и воюй, как хочешь, да кто же знал, что придется воевать…

А вот пришлось.

Пуля вонзается в солдата — это еще что, ух ты, батюшки, какие мы нежные, в него попали, он дыру от пули зажимает. Других вон изрешетили сплошь, и ничего…

Солдат падает, чугунные изваяния бегут к нему, — понимают, что случилось. Откуда он здесь, как пробрался, надо бы в землю его, да некогда в землю, небо гудит, потревоженное самолетами, дрожит земля, раздавленная танками…

— А ты в каком году родился?

— В восемьдесят восьмом.

— А умер когда?

— Пош-шел ты.

— Нет, правда, когда?

— В двадцать седьмом.

Хочу спросить — как.

Не спрашиваю.

Оглядываю идущих. Думаю, кто из них кто. Кто из них такой, а кто другой. Смотрю на идущего рядом со мной, крепко сжимаю его ладонь. Рука холоднее самого льда. Он пожимает мне руку в ответ, хлопает по плечу — мол, всё хорошо.

Мы все хотим знать, кто есть кто.

И все боимся знать.

Потерянное измерение

Потеряно измерение.

Особых примет — нет.

Просьба вернуть за вознаграждение.

Видели объявления такие?

Ну, признайтесь, видели, не обращали внимания, да кто там вообще смотреть будет, что там по столбам по всяким развешано.

А вот. Теряют измерения. Теряют. Еще как теряют.

Кто?

Да много кто.

Вот, кочевники, например. Вы их видели? И не увидите. Только если очень-очень присмотритесь, заметите, промелькнет что-нибудь плоское по тротуару и скроется. Ну, может, замрет на секунду-другую объявление тиснуть — пропало измерение, и всё такое.

Почему плоское?

Потому. Вы посмотрите, как кочевники испокон веков жили? Скачут в чистом поле на юг, на восток, на север, на запад — куда глаза глядят. Туда, где сама бесконечность, выдыхаясь, падает без сил. А кочевники скачут. Разбивают шатры, жгут костры, поют песни о дальних странствиях. Ну, нет-нет да посмотрят в небо, где парит высоко-высоко степной орел.

А видели вы когда-нибудь, чтобы какой-нибудь кочевник в небо полетел? Вот так — крыльями замахал и полетел? Нет? То-то же, мы тоже нет. Кочевники, они всё по земле, по земле, а вверх? А? Видели вы, чтобы у степного всадника крылья выросли? Нет? Вот то-то же.

А природа, она умная. Она поумнее нас с вами будет. Природа, она что? Она как увидит, что кому-то что-то не нужно, она тут же скажет: ах, не пользуетесь? А тогда я это у вас заберу. Вон киви-киви, птица такая, где у неё крылья? А нету. А вон черви под землей слепые живут, где у них глаза? А нет у них глаз.

А вон кочевники живут, которые на север, на юг, на запад, на восток… а вверх не летят. Вот природа их в два измерения и засунула.

Потеряны измерения…

А?

Нет, не измерение.

Измерения.

Это уже не кочевники объявления вешают, это другие. Кто другие? Да вон…

…нет, они с вами разговаривать не будут, они люди занятые, им некогда. Они в горах жили. Или на островах. Где-то, где земля дорогая очень. Вот так придете вы на такой остров, скажете — я землю купить хочу. А вам такую цену за землю за эту заломят, вы про эту землю думать забудете. Вот как.

А жить-то на острове всем хочется, а куда деваться? А что им делать? А вот. Придумали. Стали дома вверх тянуть. Выше, выше, выше. А в сторону? А влево? А вправо? А на север? А на запад? А на юг? А на восток? А не-ет. А дорого потому что. Вот так и живут люди. Вверх, вверх, вверх. Миллион сто тысяч двести какой-то этаж. Смотровая площадка. Ресторан. Дорого, дорого всё, а вы как хотели…

А природа что? А природа, она умная. Она, природа, видит, что людям север-юг-запад-восток не нужен, тогда она что?

То-то же.

Уж кто и когда хватился, что влево-вправо свернуть не получается — теперь не узнать, только хватились — а где измерения? А нету. Вот то-то же.

Ну мы-то ничего, мы-то свои измерения держим, мы…

— Ложь.

— А?

— Ложь. Что врете-то?

Смотрю на него, не понимаю. Откуда он взялся вообще. И кто он. И почему ложь.

— Сколько измерений вы потеряли? Сколько? Сколько?

Наскакивает, наседает на меня, срывается на крик.

— Но…

Он не дослушивает. Уходит. Исчезает. Остаюсь наедине с тремя измерениями, спрашиваю себя, сколько мы потеряли.

Маленький город

Мьяу-У.

Нет, это не кошка кричит.

Мьяу-У.

Да говорю вам, не кошка.

А что?

А это город.

Нет, не кричит город, а просто — город такой:

Мьяу-У.

Маленький город.

Ну, вот так посмотрите на карту, вон крохотный городок — Мьяу-У, а вон вокруг него чужое царство.

Карты нет?

Ну, крылья расправьте, поглядите.

Крыльев нет?

Ну, вон, воздушный шар изобрели, попробуйте на шаре.

Вот и посмотрите.

А?

А на самолете не получится, не-ет… Самолет еще не изобрели. Ну, если вы изобретете, так мы вам только спасибо скажем. Не изобретете? Не знаете, как? Ну, ладно.

Бенгальская кошка выгибает спину, точит когти о толстую ветку, смотрит на город, говорит, как он называется:

Мьяу-У.

Умные здесь кошки.

Бенгальские.

А город в осаде.

На город напали.

Кто напал?

Царство.

Какое царство?

Чужое. Вражеское. Все-то неймется ему, царству, все-то хочет под себя подмять, чтобы весь мир был его.

Большое царство.

Тянется и тянется на весь белый свет, последняя препона осталась, последний клочок земли, город —

— а как называется город, вам бенгальская кошка скажет:

Мьяу-У.

Правильно.

Город. Маленький город. А вот спросите у жителей города, что больше — их город или вражеская страна?

Вот спросите.

Ничего, что языка не знаете.

Они поймут.

Посмотрят на вас, рассмеются, скажут:

Конечно, наш город.

И атлас вам покажут.

И карту.

Там, где нарисовано вражье царство — всего-ничего — а вокруг город Мьяу-У в бесконечность расстилается.

Скажете, так не бывает?

Вот так прямо горожанам и скажете?

Ну-ну.

Вы волнуетесь, ходите по городу, втолковываете людям, что городок их крохотный-крохотный, и что не выстоять им против многомиллионной армии…

Люди слушают.

Смеются.

Поговаривают — смотришь, да не видишь.

Бенгальская кошка выгибает спину, говорит про город:

Мьяу-У.

Город в осаде.

Город штурмуют.

А вы волнуетесь, вы идете в королевский дворец, вы хотите предупредить военачальника…

Военачальник сидит в зале дворца.

Не торопится отдавать приказы.

У начальника круглый стол из мрамора, а на круглом столе у него земля.

Тоже из мрамора.

Вон все материки, моря-океаны, да вы не бойтесь, посмотрите, военачальник вас не прогонит, вон он уже слугам кивает, чтобы вино вам налили и персиков принесли. Так что и на глобус посмотрите, да, тут и Австралия нарисована, и Антарктида, ну и что, что люди про то еще не знают, а глобус знает.

А враги атакуют город.

Это они могут.

Ломают стены.

Это они тоже могут.

А вот посмотрите, круглый стол.

А на нем круглый мир лежит.

А на верхушке круглого мира маленький городок.

А как зовут городок, вам бенгальская кошка скажет, вон она, лежит на мраморном полу, подставила солнцу пятнистое брюшко.

А вот что будет, если круглый мир на плоский стол развернуть?

А?

А вот посмотрите.

Вот расстилается круглый мир, разворачивается из шара на плоский стол.

Какие города поближе, те на плоский стол ложатся такими же, какими были. А какие города подальше, там город был маленький, а на плоском столе развернулся вширь, вширь, вширь. А какой город совсем далеко от стола на шарике земли — тот и совсем вширь развернется…

А вот городок маленький…

(а как его зовут, вам кошка скажет)

Вот он на плоскость разворачивается, развора…

…а где город кончается?

А нигде.

В бесконечность разворачивается.

Идут вражеские войска вражеской страны, идут, идут — а что они сделают против города, имя которому — бесконечность…

И кошка бенгальская поправляет:

Мьяу-У.

Вот и скажите теперь, что больше — маленький городок или большая земля?

То-то же.

А люди не верят.

На карту смотрят, руками разводят.

Где страна большая, а где городок маленький.

Городок.

Маленький.

Мьяу-У.

Мясо на рождество

Алан ведерко малины собрал.

Домой принес.

Алан мальчик послушный.

Не то, что Ив.

Ив вообще сегодня играл, окно раскокал.

Папа с мамой ругались.

Ну, еще бы не ругаться, осень скоро, в школу скоро, дети взрослые уже, а ведут себя как маленькие…

Мама недовольна.

Мама вспоминает Берти, вот Берти такой не был…

Берти…

Когда он родился…

В прошлом году…

Нет, десять лет назад…

Или…

Мама окликает папу:

— Миленький, а когда у нас Берти родился?

Папа задумывается:

— Это который Берти?

Мама показывает на картину на стене:

— Ну, вот же, он меня рисовал. Десять лет назад же было?

Папа фыркает:

— Окстись, этой картине двести лет исполняется.

Мама вздрагивает.

— Как время-то летит…

Папа кивает:

— Да не говори.

Папа заваривает маме кофе.

А мама пирог испечет.

Лето в этих краях долгое, теплое, по полгода лето.

А скоро осень.

А осенью в школу.

Мама Алана к школе готовит.

И Даниэллу.

И Ива.

И Зои.

Спрашивает:

— На мельнице кто работает?

— Мельник!

— Правильно, мельник. А в булочной кто?

— Булочник!

— Правильно! А в кузнице кто?

— Кузнец!

— Верно, верно! А в школе кто?

И все молчат.

И Алан кричит:

— Мясник!

Мама в ладоши хлопает.

— Правильно, мясник!

Скоро осень.

А пока лето.

Хорошее лето выдалось, благодатное, урожайное.

Вон сколько малины.

И черники.

И тыквы вон какущие.

И пшеница.

И репа.

И детей народилась куча, в каждом доме штук пять да есть, не детишки — загляденье.

В церкви хвалу небесам поют за благодатный год.

Много еды зимой будет.

Зимой еще мясо будет, совсем станет хорошо.

— А мясо, это как?

Это Зои спрашивает. Смотрит на картину в кафе, там окорок на картине, и елка праздничная, и много чего.

Папа кивает:

— А вот увидишь.

— А когда?

— А на Новый Год. Окорок, знаешь, его коптят, дух такой идет… а пироги с фаршем твоя мама какие делает, пища богов…

Зои ждет Новый Год.

Придет осень — осень в наших краях коротенькая — а там и зима, долгая-долгая, там и новый год.

Мама открывает книгу.

Выпадает зажатый между страницами белый цветок.

Вспоминает.

Это было весной.

Весна в этих краях коротенькая, быстро сойдет редкий снег да проклюнутся молодые подснежники — а там через неделю и лето, буйное, жаркое, красочное.

А подснежник весной был.

Тогда как раз Алан вылупился…

…то есть, нет, не вылупился, еще никто не вылупился, еще лежали в детской в кроватках пять яиц, одно белое, четыре в крапинку.

Вот тогда папа маме подснежник подарил, благодарил за детей.

Еще кулончик серебряный подарил, только мама уже не помнит, куда его спрятала.

…или нет, это позапрошлым летом было, а может, три года назад, или еще когда, мама уже и не помнит, года сливаются в единую серую массу…

Скоро осень.

Папа заваривает маме кофе.

Мама режет тыкву, будет делать консервы.

Надо будет папе напомнить, чтобы крышу подлатал.

И еще что-то…

А.

Да.

— Миленький, а может, это…

— Что?

— Алан…

— Что натворил?

— Да не натворил… может… его наследником сделать?

Папа думает.

Хмурится.

— Ты подумай, зима-то холодная будет, лютая…

Мама кивает.

— Холодная.

— Ну вот, а ты…

Осень пришла.

Постучалась в дверь, звякнула в колокольчик.

Дети по дорожке бегут.

Радуются.

— О-о-о-сень!

Осень.

Алан букет берет.

И Зои берет букет.

И Ив.

И Даниэлла.

И Перри.

И в школу бегут, со всех домов бегут, со всех ног:

— Шкоо-о-о-ла-а-а-а-а!

Бегут.

Радуются.

Папа с мамой пьют вино.

Вечером приходит мясник, приносит мясо, много мяса.

Маме с папой хлопот привалило, мясо коптить.

Мама закрывает дверь детской.

До следующей весны.

Новый год.

Елка.

Мама разливает по бокалам вино.

Папа режет окорок.

Ужинают.

— А ведь здорово получилось…

Это мама про окорок.

— Ну вот, а ты — наследник, наследник…

Мама кивает.

— Ты смотри, сейчас-то годы так себе, середка на половинку… а дальше, говорят, неурожайные годы обещали… ты погоди, лет через десять изобилие будет, там и наследника выберем толкового…

Мама кивает. Толкового. Думает. Правда что, что за Алан, подумаешь, Алан, то ли дело Берти был, вот Берти, это да… когда это было… мама не помнит, может, десять лет назад, может, еще когда…

За окнами летит снег, зима в наших краях долгая, морозная…

Ледник

Он придет сегодня.

Октахор Симплекс смотрит на заснеженные холмы на севере, думает:

Он придет сегодня.

Ну, может, завтра.

Но скоро.

Октахор Симплекс подметает крыльцо музея, смахивает с картин невидимую пыль.

Входит в гостиницу, проверяет белоснежные простыни в номере.

Все готово.

— А когда ледник вернется?

Туристы оборачиваются, оторопело смотрят на тощего человека, откуда он здесь вообще…

— А когда ледник вернется?

Люди смотрят с ненавистью, тебе это как вообще в голову пришло…

А вот пришло.

А только что:

— Миллионы лет назад на месте нашего славного Таймбурга был ледник, но позже ледник ушел на север, за полярный круг…

Октахор Симплекс думает, почему ушел ледник, что ему не понравилось.

А потом спрашивает:

— А когда ледник вернется?

И люди оборачиваются, смотрят, тебе это как в голову пришло вообще…

А вернется.

А вы историю посмотрите.

Ледниковый период.

Оледенение.

И потепление — на какие-то короткие десять тысяч лет, которые вместили в себя всё — первые костры, рисунки на скалах, колесо года — Самхейн, Йоль, Имболк — амфитеатры Рима, крестовые походы, поиски философского камня, первые крылатые машины, белые паруса, пирамиды из черепов, взломанные аккаунты…

А потом вернется ледник.

— Наш славный Таймбург славится своими музеями и театрами, дворцами и замками, многие из которых вошли в мировой фонд архитектуры…

— А что будет с Таймбургом, когда придет ледник?

Это Октахор Симплекс спрашивает.

И другие косятся, смотрят — тебе это как в голову вообще пришло…

Ледник.

Не было, не ждали, а вот — ледник.

Люди уходят.

Уходят из города.

И кто-то спрашивает:

— А… а Таймбург?

И люди фыркают, какой Таймбург, ишь, чего выдумал, до Таймбурга ли сейчас…

Люди уходят.

Последний автобус, груженный непонятно чем, катится в туман.

Октахор Симплекс остается один на ступенях большого музея.

— …а у нас в эфире снова «Жизнь удивительных людей» и сегодня мы гостим у необычайного человека — Октахора Симплекса. Господин Симплекс, как мы понимаем, вы решили остаться в покинутом всеми Таймбурге?

— Да, это так.

— И что же вас заставило остаться в обреченном городе?

(сглатывает)

— Я подготовлю город… к приходу ледника.

Октахор Симплекс готовится.

Знать бы еще, как это — готовиться к леднику.

Он заказал в гостинице номер для ледника и заказал в кафе ужин. Потом Октахор подобрал для ледника экскурсии в музей, хотел было заказать представление в опере, но вспомнил, что людей в городе нет.

А потом пришел ледник.

В половине третьего ночи.

Ледник очень волновался, он так боялся опоздать, ведь у него не было часов. Ледник не знал, что ему надеть, галстук или бабочку, тем более, у него не было ни того, ни другого. Наконец, ледник нашел галстук-бабочку и подхватил её на себя.

Ледник осторожно прошел по улицам, заглянул в музей — и замер, пораженный красотой. Он подолгу останавливался перед каждой картиной, и даже оставил запись в гостевой книге.

Потом ледник вошел в маленькое кафе и заказал себе кофе. В этот вечер он вошел в концертный зал, а на следующее утро отправился в королевский дворец.

— Вам нравится? — спросил Октахор Симплекс.

— Да, — сказал ледник, — какой красивый город… а вы кто?

— А я… слежу за городом, — сказал Октахор Симплекс.

Ледник очень беспокоился, что с таким красивым городом что-то случится — ведь он читал умные книги и знал, что все города рано или поздно разрушатся.

— Не волнуйтесь, дорогой ледник, я слежу за городом, — сказал Октахор Симплекс…

— Господин Симплекс!

— А?

— Господин Симплекс! Время подточило часы на Старой Ратуше… они могут обрушиться…

Октахор Симплекс с трудом разлепляет веки, пытается поднять голову, не может.

— Я… я не могу это… исправить.

— Что вы такое говорите, у вас это всегда прекрасно получалось…

— Всегда… — Октахор говорит с трудом, голос его не слушается, — но не теперь…

Ледник выслушивает. Думает.

— А что… люди тоже ветшают?

— Тоже…

— А я думал, только города ветшают…

— Нет… и люди тоже…

— А кто вас реставрировать будет?

Симплекс сглатывает:

— Ни… никто.

Октахор пытается поправить стрелку в треснувших часах — понимает, что никакую стрелку он уже не поправит.

— Не беспокойтесь.

— А?

— Не беспокойтесь, пожалуйста… я буду следить за городом…

— Вы…?

Это Октахор Симплекс.

— Я буду следить за городом.

Это ледник.

— Вы будете…

— …следить за городом. Не беспокойтесь, я всё сделаю… как надо…

Ледник бережно окутал городскую ратушу, и башню с часами, и музеи, и театры, и дворцы, и замки, и всё-всё…

А под конец ледник поймал время — время долго не ловилось, пыталось убежать, но наконец, ледник схватил время и спрятал в треснувших часах — чтобы время остановилось.

И только тогда ледник успокоился и замер, бережно храня драгоценный город.

Черное перо ночи

Сегодня минус три.

Нет, это не температура.

Это три человека сегодня…

М-м-м-м…

Официально значится — пропали без вести.

А неофициально…

Гхм…

Ночь идет по городу.

Заглядывает в окна.

Смотрит.

На секунду замирает у кофейни, смотрит на пирожные.

Идет дальше, приподнимает темный шлейф.

Толкает запертую дверь большого дома, входит…

Сегодня минус пять.

Это не температура, как вы уже поняли.

Да, жалко людей.

Очень жалко.

Мама вешает оберег над кроваткой Кэтти.

Красное сердечко.

Говорит, как учили:

— Да хранит тебя моя любовь.

— Ма, а я сегодня…

— Некогда, некогда…

Торопливо целует Кэтти, бежит вниз по лестнице.

Ночь наклоняется над чьей-то кроватью, отдергивает полог…

— Вызывали?

Детектив оглядывает большую залу богатого дома.

— Вы найдете её.

Это хозяин.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.