Бесплатный фрагмент - Архитектура

Учебно-методическое пособие для ВУЗов

Введение

Настоящая книга подготовлена в формате учебно-методического пособия и предназначена для студентов архитектурных и строительных специальностей высших учебных заведений. Она сочетает академическую строгость с практическими рекомендациями, обеспечивая последовательное освоение принципов архитектурного проектирования и работы с современными цифровыми инструментами.

Архитектура представляет собой сложную систему, объединяющую эстетические, функциональные и конструктивные аспекты. Каждый проект здания требует глубокого понимания взаимосвязей между формой, пространством, материалами и инженерными системами. Эффективное овладение этими знаниями невозможно без систематического изучения как теории архитектуры, так и современных методов информационного моделирования (BIM).

Программа ArchiCAD, используемая в книге, позволяет создавать не просто чертежи, а полноценные трёхмерные модели зданий, включающие сведения о конструктивных элементах, материалах и инженерных системах. Освоение этого инструмента обеспечивает высокую точность проектирования, ускоряет процесс разработки и интегрирует все разделы архитектурного проекта.

Цель пособия — предоставить студенту последовательное методическое руководство по архитектурному проектированию, начиная от создания координационных осей, планов этажей и несущих конструкций до проектирования сложных кровельных систем, мансард, эркеров и стропильных узлов. Особое внимание уделено практическим аспектам работы в ArchiCAD: моделированию, построению планов и фасадов, подготовке чертежной документации и визуализации проекта.

После изучения материала студент сможет:

— Понимать структуру архитектурного проекта и последовательность этапов проектирования;

— Создавать точные планы, фасады, разрезы и трёхмерные модели;

— Применять строительные нормы и рекомендации при проектировании конструкций;

— Работать с инструментами ArchiCAD для моделирования, деталировки и визуализации;

— Разрабатывать проекты с учётом инженерной логики и архитектурной выразительности.

Структура книги построена по принципу «от простого к сложному»: студенты последовательно осваивают базовые элементы проектирования, а затем переходят к сложным архитектурным и конструктивным задачам. Каждый раздел сопровождается методическими комментариями, пояснениями инженерной логики и принципов композиции, что позволяет интегрировать теоретические знания с практическими навыками.

Пособие ориентировано на формирование у студентов не только практических умений работы с программой ArchiCAD, но и системного понимания архитектуры как науки, соединяющей проектирование, инженерное мышление и художественное восприятие пространства.

Глава 1. Архитектура как наука и искусство

1.1. Понятие архитектуры

Архитектура — это наука и искусство проектирования зданий и сооружений, создающих предметно-пространственную среду, необходимую для жизни и деятельности человека. Она соединяет в себе рациональные основы инженерии и эмоциональные категории искусства, формируя гармоничное пространство, способное удовлетворять функциональные, эстетические и психологические потребности человека.

Классическое определение архитектуры дано древнеримским архитектором Витрувием (I век до н. э.), который сформулировал три основных принципа архитектуры:

— Firmitas — прочность (устойчивость конструкции);

— Utilitas — польза (функциональность и удобство);

— Venustas — красота (эстетическая выразительность).

Эти принципы образуют основу архитектурного мышления и до сих пор лежат в основе любого проектного решения.

1.2. Архитектура как синтез науки, техники и искусства

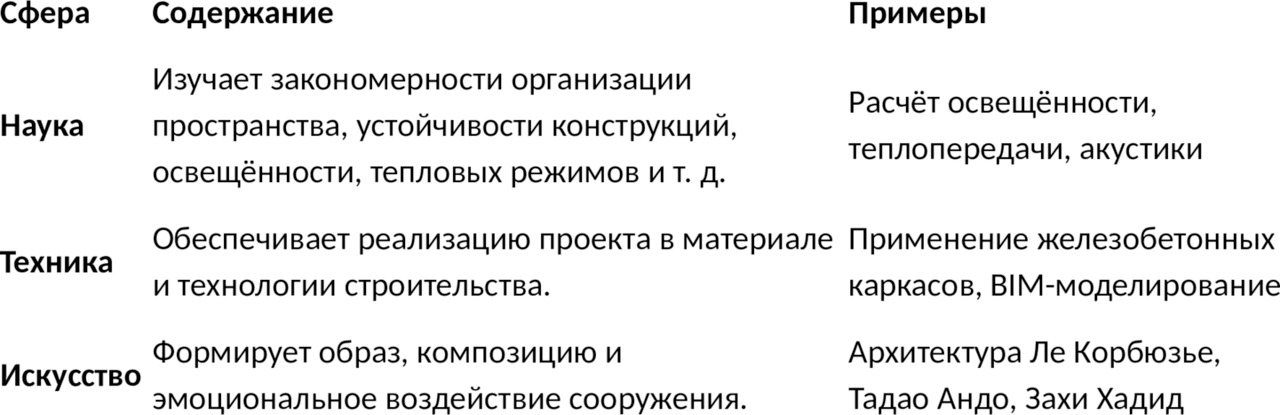

Архитектура представляет собой синтетическую область знания, в которой взаимосвязаны три составляющих:

Таким образом, архитектор должен мыслить одновременно научно, технически и художественно, соединяя расчёт, технологию и эстетику в едином проектном решении.

1.3. Цели и задачи архитектуры

Цель архитектуры — создание функционально и эстетически совершенной среды, соответствующей потребностям человека и общества.

Основные задачи архитектурной деятельности включают:

— обеспечение функциональности (удобство, логичность планировки);

— достижение прочности и надёжности конструкций;

— формирование эстетического облика зданий и пространств;

— соблюдение экологических и экономических принципов;

— обеспечение психологического комфорта пользователей.

Современная архитектура направлена на создание устойчивой, энергоэффективной и человеко-ориентированной среды.

1.4. Архитектура и общество

Архитектура — это отражение общественного строя, культуры и мировоззрения своего времени.

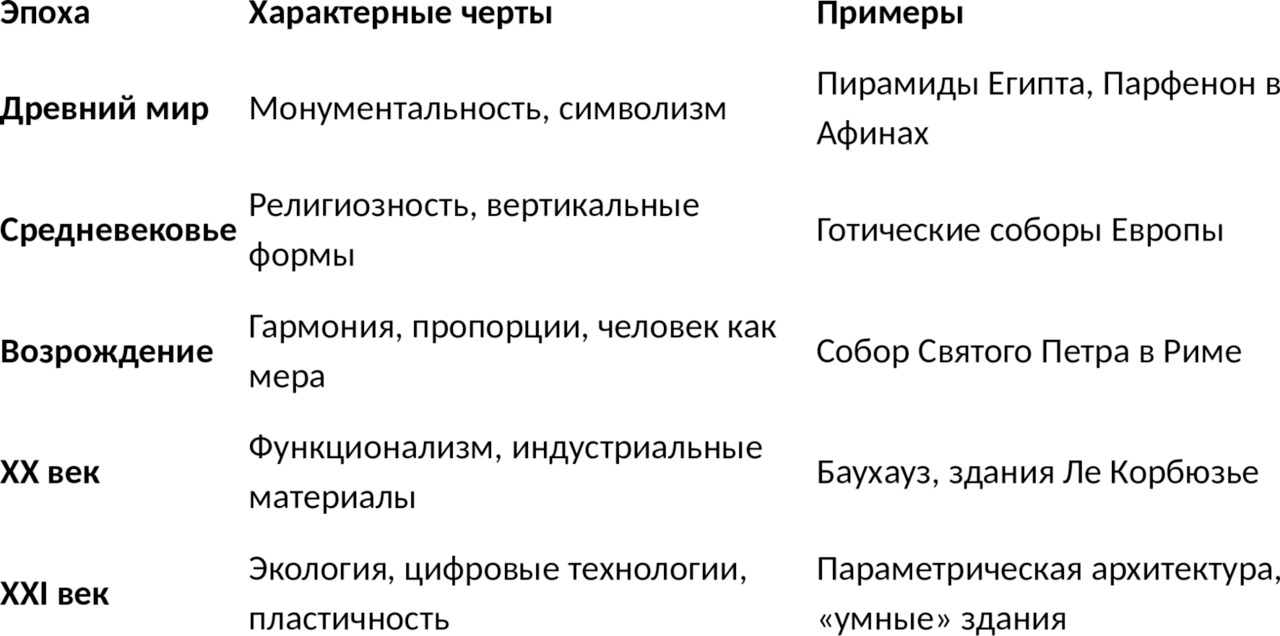

Каждая эпоха выражала себя в архитектуре:

Архитектор всегда работает в социальном контексте, поэтому архитектурная форма — это не только конструкция и композиция, но и выражение общественных ценностей.

1.5. Архитектура как организация пространства

Архитектура — это искусство организовывать пространство. Она определяет, как человек движется, воспринимает и ощущает окружающую среду.

Основные категории архитектурного пространства:

— Ось — направление, организующее композицию (например, ось входа или аллеи);

— Центр — фокус внимания (главный зал, площадь, алтарь);

— Ритм — повторение элементов с интервалами (колонны, окна);

— Контраст — противопоставление форм или материалов;

— Масштаб — соотношение размеров объекта и человека.

Пример: в античных храмах пространство организовано строго по оси симметрии, а в современной архитектуре (например, у Захи Хадид) применяется динамичная, текучая организация пространства без жёстких осей.

1.6. Элементы архитектурной формы

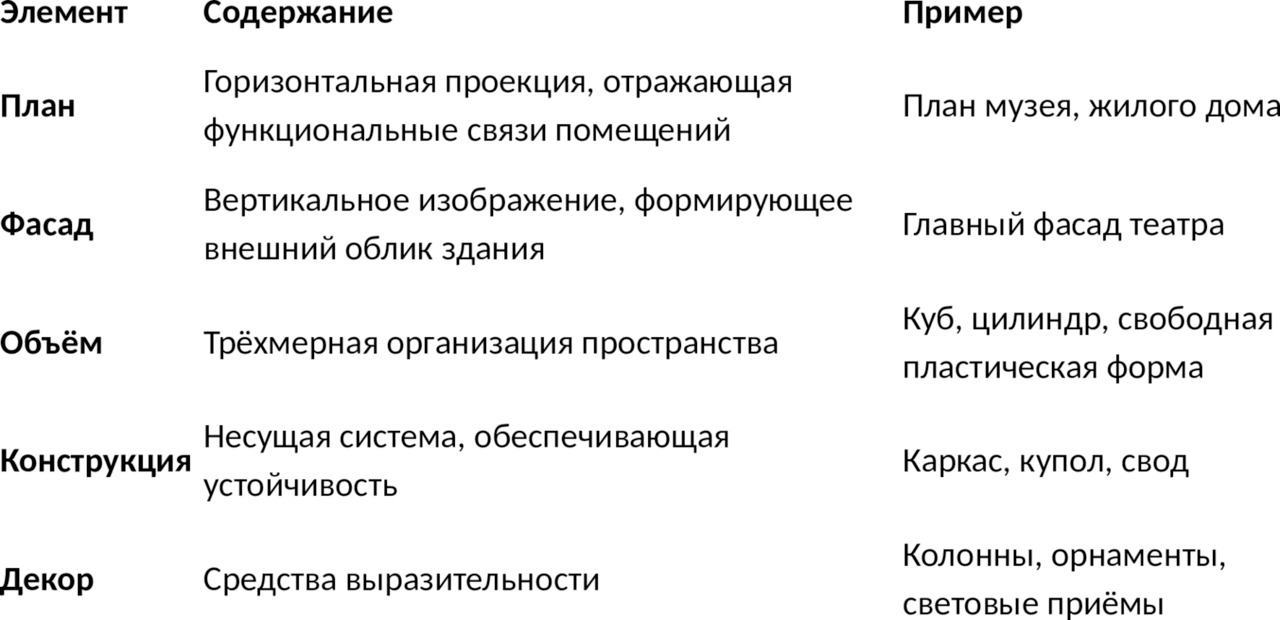

Архитектурная форма включает несколько взаимосвязанных компонентов:

1.7. Архитектурное пространство и человек

Главный критерий архитектуры — человек. Пропорции, высота, свет, цвет и акустика должны соответствовать физиологическим и психологическим особенностям человека.

Примеры восприятия высоты помещения:

— 2,4–2,7 м — уютное пространство (жильё, офис);

— 3,5–4,5 м — торжественное (вестибюль, зал);

— более 8 м — монументальное (театр, собор).

Эргономика — наука, изучающая взаимодействие человека со средой, — помогает архитектору проектировать комфортные и безопасные пространства.

1.8. Архитектурная композиция и пропорции

Композиция — это система организации элементов архитектурной формы, обеспечивающая её целостность, равновесие и выразительность.

Основные принципы композиции:

— Симметрия — равновесие относительно оси;

— Асимметрия — динамическое равновесие;

— Ритм — повторение элементов;

— Контраст — противопоставление размеров, цвета, света;

— Пропорция — соотношение частей между собой и с целым.

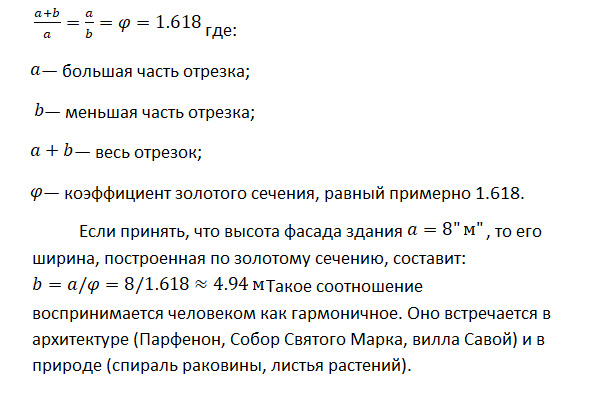

Пропорции и «золотое сечение»

Одной из важнейших гармонических закономерностей является золотое сечение — пропорция, при которой отношение целого к большей части равно отношению большей части к меньшей. Формула золотого сечения, смотрите Рис. 1

1.9. Архитектура и время

Архитектура — искусство, в котором время материализуется в пространстве.

Она долговечна, но отражает дух своей эпохи.

Современный архитектор должен соединять:

— традицию (контекст, культурное наследие);

— инновацию (новые технологии, материалы, формы).

Текущие тенденции — это параметрическая архитектура, экологическое проектирование и BIM-технологии, позволяющие управлять зданием на протяжении всего его жизненного цикла.

1.10. Заключение

Архитектура — это универсальная форма знания, объединяющая рациональное и чувственное, техническое и художественное. Её изучение требует понимания пропорций, структуры, формы и функции, а также знаний в области инженерии, материаловедения и психологии восприятия.

Глава 2. Основы архитектурного чертежа: оси, план и несущие стены

2.1. Значение архитектурного чертежа в проектировании зданий

Архитектурный чертеж представляет собой основополагающий элемент в процессе проектирования зданий и сооружений. Он является графической моделью будущего объекта, в которой в условно-пространственной форме отображаются все элементы конструкции, их взаимное расположение, геометрические параметры и функциональные связи. Черчение в архитектуре не является просто визуальным отображением идеи. Оно служит точным средством коммуникации между архитектором, инженером-конструктором, строителем и заказчиком. На основе чертежей выполняются расчёты прочности конструкций, определяются объёмы строительных материалов, разрабатываются инженерные сети и схемы технологических процессов.

Таким образом, архитектурный чертеж выполняет три основные функции:

— Информационную — передаёт точные данные о форме, размере и расположении элементов.

— Коммуникативную — обеспечивает взаимодействие всех участников строительного процесса.

— Контрольную — позволяет проверять правильность и логичность проектных решений.

Каждый чертёж создаётся с соблюдением государственных стандартов (ГОСТ, СП, СНиП), которые регламентируют порядок выполнения линий, обозначений, масштаба, подписей и условных символов. Знание и строгое соблюдение этих норм — необходимое условие профессионального архитектурного проектирования.

2.2. Логика построения архитектурного чертежа

Любой архитектурный чертёж начинается с определения координатной основы здания, то есть системы осей, на которых строится всё дальнейшее изображение. Оси — это воображаемые линии, которые задают пространственную структуру здания в плане и служат для точного размещения всех его элементов: стен, колонн, перегородок, оконных и дверных проёмов, лестничных клеток и т. д. Система осей является своего рода «скелетом» чертежа, обеспечивающим геометрическую логику и взаимосвязь всех конструктивных частей. Ошибки в построении осей на раннем этапе ведут к искажению пропорций и, как следствие, к проблемам при строительстве. Архитектор должен понимать, что оси — это не просто линии на бумаге. Это математически точная система координат, по которой весь объект привязывается к строительной площадке, фундаменту и инженерным коммуникациям.

2.3. Система координат и нумерация осей

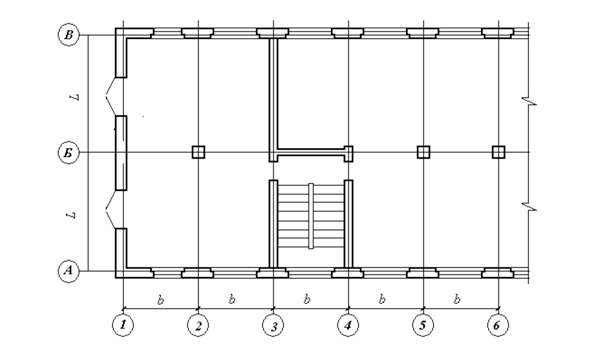

Оси в архитектурных чертежах бывают продольные и поперечные. Продольные оси, как правило, обозначаются цифрами (1, 2, 3, 4 и т.д.), а поперечные — буквами русского или латинского алфавита (А, Б, В, Г…).

На чертеже образуется сетка, пересечение линий которой образует координатные точки — опорные точки для нанесения элементов конструкции. Каждая точка имеет уникальное положение, которое определяется по двум координатам: например, точка А–1 или В–3.

Расстояние между осями задаётся в соответствии с конструктивными и функциональными особенностями здания. В жилых домах этот шаг, как правило, составляет от 3 до 6 метров; в промышленных зданиях он может достигать 9 или 12 метров в зависимости от пролёта.

При нанесении осей необходимо учитывать следующее:

— Все оси должны быть строго параллельны и перпендикулярны между собой.

— Толщина линий осей меньше толщины линий стен. Обычно оси изображаются тонкой штрихпунктирной линией с утолщёнными концами.

— На концах каждой оси наносятся обозначения (маркировки) в виде кружков с буквенно-цифровыми символами.

2.4. План этажа как основа проектной документации

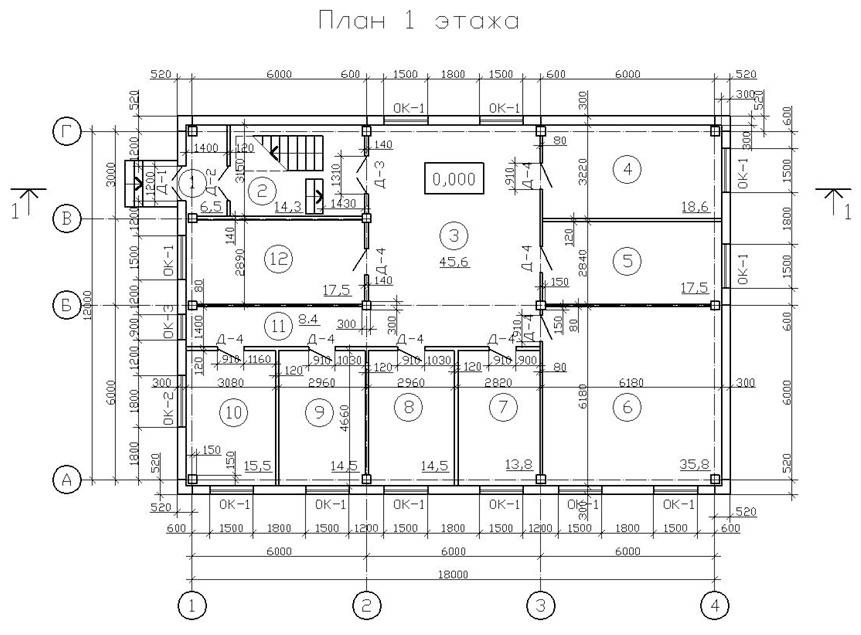

После построения системы осей выполняется план этажа — одно из основных графических изображений в архитектурном проекте. План представляет собой условное горизонтальное сечение здания, проходящее обычно на высоте 1,0–1,2 м от уровня пола.

На плане отображаются:

— наружные и внутренние стены;

— перегородки;

— оконные и дверные проёмы;

— лестницы, лифты, колонны;

— осевые линии и размеры помещений.

План является основой для всех остальных видов чертежей — фасадов, разрезов, схем инженерных сетей. Именно на плане впервые появляется пространственная структура здания в проекции, и от его точности зависит корректность всех последующих чертежей. Особое внимание уделяется масштабу. Для жилых зданий обычно используется масштаб 1:100, для мелких объектов — 1:50, для генеральных планов — 1:500 и более. Масштаб определяет степень детализации и влияет на читаемость чертежа.

2.5. Нанесение несущих стен по осям

2.5.1. Понятие несущей стены

Несущие стены — это основные конструктивные элементы здания, воспринимающие вертикальные нагрузки от перекрытий, кровли и собственного веса, а также горизонтальные усилия от ветровых и сейсмических воздействий. В отличие от перегородок, они входят в общую систему устойчивости сооружения и участвуют в распределении нагрузок на фундамент.

2.5.2. Методика построения несущих стен

Процесс черчения несущих стен всегда начинается от осей. Оси служат базовыми линиями, относительно которых выполняется построение геометрических контуров стен.

— Определение положения стены

— Каждая несущая стена располагается либо по оси, либо с определённым смещением от неё. Например, при толщине стены 300 мм центр её толщины часто совмещают с осью, чтобы обеспечить симметричное расположение относительно координатной сетки.

— Отложение толщины стены

— Если стена имеет толщину 300 мм, от осевой линии откладывается по 150 мм в обе стороны. Полученные линии обозначают внешние границы стены. В чертежах их изображают сплошными толстыми линиями.

— Соединение контуров стен

— После определения положения всех несущих стен их линии соединяются, формируя общий план конструктивного каркаса. В местах пересечения осей располагаются углы или узлы сопряжений стен.

— Обозначение и подписи

— После прорисовки стен на плане наносятся размеры, отметки уровней, обозначаются проёмы и конструктивные элементы (колонны, ниши, пилоны).

2.6. Точность и контроль чертежа

Точность построения несущих стен играет решающую роль для последующих стадий проектирования. Малейшее отклонение в привязке осей может привести к несоответствию между архитектурными и конструктивными чертежами, затруднить монтаж конструкций и вызвать дополнительные затраты при строительстве.

Для контроля применяются:

— размерные цепочки, показывающие расстояния между осями и стенами;

— координатные отметки, фиксирующие положение ключевых элементов;

— проверка симметрии, особенно в зданиях регулярной структуры.

Архитектор обязан не только владеть техникой черчения, но и понимать физический смысл изображаемых конструкций. Чертёж должен быть не просто красивым, а инженерно осмысленным документом.

2.7. Методические рекомендации для начинающих архитекторов

— Всегда начинайте с построения осей. Это фундамент, на котором держится весь проект.

— Строго соблюдайте масштаб и пропорции. Нарушение масштаба искажает восприятие пространства.

— Разделяйте линии по назначению. Оси — тонкие, стены — толстые, размеры — средней толщины.

— Проверяйте взаимное положение стен и осей. Каждая несущая конструкция должна быть логически связана с системой координат.

— Периодически выполняйте контрольные замеры. Это позволит избежать накопления ошибок при нанесении элементов.

2.8. Заключение

Архитектурное черчение — это дисциплина, объединяющая точность инженерии и эстетику архитектуры. Понимание принципов построения осей и стен является первым шагом на пути к профессиональному владению проектной графикой.

Любой чертёж начинается с линии оси — простого, но фундаментального элемента, который превращает идею в измеримую структуру. Освоив основы, студент получает инструмент для создания реальных архитектурных объектов, где каждая линия имеет функциональное и конструктивное значение.

Глава 3. Внутренние перегородки, фасады и разрезы здания

3.1. Общие принципы внутренней планировки здания

После того как на архитектурном плане нанесены оси и построены несущие стены, следующим этапом проектирования является детализация внутреннего пространства здания. Внутренняя планировка служит не только для функционального зонирования помещений, но и для обеспечения рациональной конструкции, удобства эксплуатации и соответствия санитарно-гигиеническим нормам.

Ключевыми элементами внутренней структуры являются перегородки, которые разделяют помещения внутри несущего контура здания. В отличие от несущих стен, перегородки не воспринимают основные конструктивные нагрузки, но играют важную роль в организации внутреннего пространства, обеспечении звукоизоляции и пожарной безопасности.

3.2. Перегородки: назначение, типы и материалы

3.2.1. Назначение перегородок

Перегородки служат для разделения здания на функциональные зоны, создания отдельных помещений и регулирования акустического и температурного комфорта. Они позволяют гибко формировать внутреннюю структуру без изменения несущего каркаса.

3.2.2. Типы перегородок

По конструктивному исполнению перегородки делятся на:

— Кирпичные и блочные — тяжёлые, стационарные конструкции, используемые в капитальных зданиях.

— Каркасные (гипсокартон, гипсоволокно) — лёгкие, сборные перегородки, применяемые для быстрой планировки интерьеров.

— Стеклянные и комбинированные — декоративные, светопроницаемые перегородки, используемые в общественных и офисных зданиях.

3.2.3. Материалы перегородок

Выбор материала определяется требованиями по прочности, звукоизоляции, огнестойкости и влагостойкости. Наиболее распространённые материалы:

— керамический и силикатный кирпич;

— бетонные и газобетонные блоки;

— гипсокартонные листы на металлическом каркасе;

— стеклоблоки, дерево, металл и композитные панели.

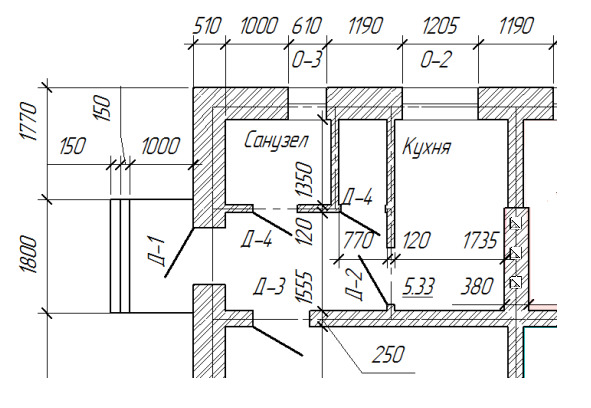

3.3. Методика черчения перегородок на плане

3.3.1. Принцип привязки к осям

Перегородки чертятся относительно осей и несущих стен. Обычно их размещают симметрично между осями или на фиксированном расстоянии от несущих конструкций.

— Определение положения перегородки

— Перегородка должна быть логически связана с общей планировкой: она должна завершать помещения, обеспечивать рациональные проходы и логичные траектории движения.

— Толщина перегородки

— Зависит от материала:

— кирпичные — 120 мм;

— гипсокартонные — 75–100 мм;

— блочные — 100–150 мм.

— На плане эти значения соблюдаются с точностью к масштабу.

— Построение линии перегородки

— В отличие от несущих стен, перегородки выполняются тонкой сплошной линией. Их контуры строятся параллельно осям или стенам.

— Разметка дверных проёмов

— На месте дверей оставляют разрывы в линии перегородки, обозначая створки условным символом (дугой открытия).

3.3.2. Взаимосвязь с коммуникациями

При построении плана важно учитывать расположение инженерных сетей — водопровода, канализации, вентиляции, электрики. Перегородки не должны пересекать основные трассы коммуникаций, если это не предусмотрено проектом.

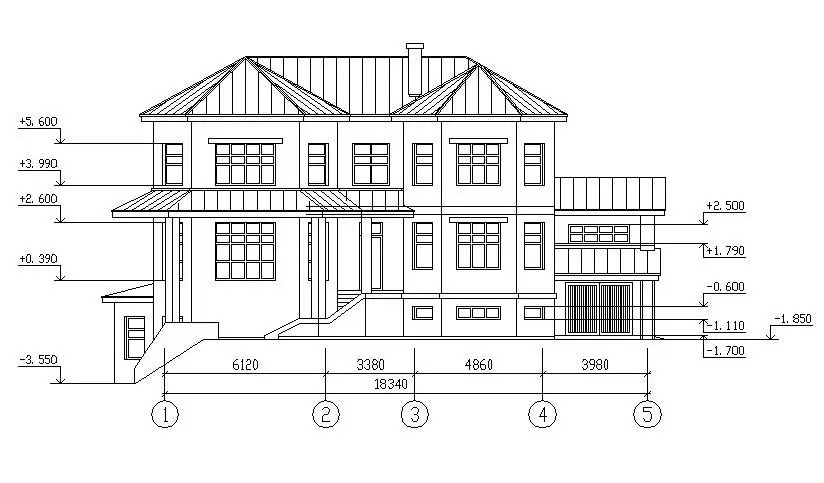

3.4. Фасады: понятие, структура и оформление

3.4.1. Определение фасада

Фасад — это вертикальная проекция наружной поверхности здания, выполняемая в ортогональной проекции без перспективных искажений. Он отображает архитектурный облик сооружения, его пропорции, пластические элементы, оконные и дверные проёмы, а также материалы отделки.

3.4.2. Основные типы фасадов

— Главный фасад (парадный) — обращён к улице или главному входу, несёт художественную и композиционную нагрузку.

— Боковые фасады — отображают продольные стороны здания, важны для понимания глубины и пропорций.

— Дворовый фасад — функциональный, менее декоративный, но необходимый для понимания целостного облика.

3.4.3. Построение фасада

— Фасад вычерчивается по линиям осей, перенесённым с плана. Каждая ось на фасаде соответствует оси на плане.

— По высоте наносятся отметки уровней:

— отметка 0.000 — уровень чистого пола первого этажа;

— отметка +3.000 — уровень пола второго этажа;

— отметка +6.000 и т. д.

— На фасаде указываются:

— оконные и дверные проёмы с размерами;

— отделочные материалы;

— декоративные элементы (карнизы, пояса, ниши);

— кровельные элементы и водостоки.

3.4.4. Художественная роль фасада

Фасад — это «лицо» здания. Он выражает его архитектурный стиль, характер и эпоху. При проектировании фасада архитектор стремится к гармонии пропорций, симметрии и единству композиции. Даже при функциональном назначении здание должно обладать эстетической выразительностью, которая достигается через ритм окон, членение по этажам и фактуру материалов.

3.5. Разрез здания: назначение и особенности построения

3.5.1. Понятие архитектурного разреза

Разрез — это графическое изображение здания, получаемое в результате мысленного сечения его вертикальной плоскостью. На разрезе отображается внутреннее устройство сооружения: высота помещений, перекрытия, лестничные марши, уровни полов и потолков.

Разрез даёт представление о пространственной структуре здания, что невозможно увидеть на плане или фасаде.

3.5.2. Виды разрезов

— Продольный разрез — проходит вдоль длинной оси здания.

— Поперечный разрез — перпендикулярен продольной оси.

— Локальные разрезы — выполняются для отдельных узлов и помещений.

3.5.3. Методика выполнения разреза

— На плане обозначается линия разреза (толстая штрихпунктирная линия с обозначениями «А–А», «Б–Б» и стрелками направления взгляда).

— На отдельном листе вычерчивается разрез по выбранной линии.

— На разрезе отображаются:

— уровни этажей и перекрытий;

— высота помещений;

— стены, перегородки, лестницы;

— отметки и размеры.

3.5.4. Отметки и масштабы

Для разрезов используется тот же масштаб, что и для планов (обычно 1:100). Все горизонтальные уровни подписываются:

— 0.000 — уровень первого этажа;

— -0.150 — уровень чистого пола подвала;

— +3.000 — уровень второго этажа;

— +9.000 — уровень кровли.

Отметки позволяют определить взаимное положение конструкций по высоте, что особенно важно при расчётах лестниц, высоты проёмов и вентиляционных каналов.

3.6. Взаимосвязь плана, фасада и разреза

План, фасад и разрез — это три взаимосвязанных графических представления здания, которые в совокупности дают его полную пространственную характеристику.

— План показывает горизонтальную организацию пространства.

— Фасад демонстрирует внешний облик.

— Разрез раскрывает внутреннюю вертикальную структуру.

Для профессионального проектирования важно, чтобы все три изображения соответствовали друг другу. Любое изменение в плане должно быть отражено на фасаде и разрезе. Это обеспечивает целостность архитектурно-конструктивной модели.

3.7. Методические рекомендации по выполнению фасадов и разрезов

— Соблюдайте взаимосвязь с осями. Каждая линия фасада и разреза должна строго соответствовать координатам, заданным на плане.

— Подписывайте все отметки уровней. Это необходимо для точного понимания вертикальных размеров.

— Выделяйте контуры несущих конструкций толстой линией. Второстепенные элементы (мебель, оборудование) выполняются тонко.

— Проверяйте соответствие оконных и дверных проёмов. Их высота и ширина должны быть одинаковы на всех изображениях.

— Соблюдайте масштаб и чистоту линий. Графическая культура чертежа — один из признаков профессионализма архитектора.

3.8. Заключение

Формирование внутренних перегородок, построение фасадов и разрезов — это переход от базовой геометрической структуры к архитектурной форме. На этом этапе идея проекта приобретает полноту: здание начинает «жить» в пространстве, приобретая внутреннюю логику и внешний облик.

Для начинающего архитектора важно усвоить, что архитектурный чертёж — это не просто совокупность линий. Это язык архитектуры, на котором выражается пространственная мысль, инженерная точность и художественный замысел. Умение грамотно читать и выполнять план, фасад и разрез — основа архитектурной грамотности и профессионального роста.

Глава 4. Архитектурные детали: окна, двери и лестницы в проектной документации

4.1. Роль архитектурных деталей в проектировании

Архитектурные детали представляют собой совокупность конструктивных элементов, которые обеспечивают эксплуатационную пригодность и художественную завершённость здания. К деталям относятся оконные и дверные проёмы, лестницы, балконы, карнизы, перила, ниши, а также элементы декоративной и функциональной отделки.

Деталь — это связь между общей архитектурной идеей и конкретным инженерным решением. На уровне деталей проявляется мастерство проектировщика: именно здесь архитектурная форма встречается с физической материей, а эстетика — с конструктивной логикой.

Архитектор должен уметь не только правильно разместить и обозначить детали на чертежах, но и понимать их конструктивную природу, функции и технологические особенности монтажа.

4.2. Оконные проёмы: конструкция и принципы проектирования

4.2.1. Значение окон в архитектуре

Окно является одним из ключевых элементов фасада и интерьера. Оно выполняет сразу несколько функций:

— Освещение — обеспечивает поступление естественного света.

— Вентиляция — способствует воздухообмену.

— Визуальная связь — соединяет внутреннее пространство с внешней средой.

— Художественная роль — формирует композиционный ритм фасада.

4.2.2. Конструктивное устройство оконного проёма

Оконный проём состоит из нескольких элементов:

— Перемычка (верхняя часть) — воспринимает нагрузку стены над проёмом.

— Подоконная часть (простенок) — нижний участок стены под окном.

— Оконная коробка — деревянная, металлическая или пластиковая рама, в которую устанавливаются створки.

— Откосы — боковые поверхности проёма, формирующие переход от стены к окну.

4.2.3. Основные размеры оконных проёмов

Размеры окон зависят от назначения помещения, высоты потолков и архитектурного стиля.

— В жилых зданиях высота окон составляет от 1,2 до 1,8 м, ширина — от 0,8 до 1,5 м.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.