Великое Прозрение

Анти-клаус Шваб

«Не бойся незнания, бойся ложного знания. От него все зло» Л. Н. Толстой

Введение

Так или иначе, на момент начала написания этого материала по данным сайта, отражающего численность населения в реальном времени, на Земле насчитывалось 7 871 445 775 человек. И, даже если кто-то из нас имеет брата-близнеца, всем несложно согласиться с утверждением о том, что все мы — люди разные. Ведь, что также абсолютно понятно, каждый из нас не является, всего лишь, одной из почти 8-ми миллиардов бумажных копий одного и того же цифрового файла.

Нет ничего удивительного поэтому в том, что когда-то длительное время одни люди считали, что Земля плавает в бесконечном океане на трех гигантский китах, а другие — что она покоится на трех слонах, бредущих по бескрайней саванне. Удивлять и наводить на глубочайшие размышления должно другое. А именно то, что, не смотря на громадное большинство в древнем обществе и первых, и вторых, со временем в человечестве восторжествовала точка зрения тех первооткрывателей, которые утверждали, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца, восторжествовала, таким образом, объективная истина.

Не удивительно поэтому, например, и то, что в свое время одна часть экономического научного мира во главу своих теорий положила человеческие потребности и процессы потребления (субъективные маржиналисты), а другая часть — объективные процессы производства и распределения (марксисты). Удивлять и стимулировать глубочайший анализ должно отсутствие и в наши дни истинного понимания всей диалектики, всей совокупности объективных процессов и субъективных отношений людей в процессе их цивилизационного воспроизводства.

Не удивительно, что в музыкальной культуре человечества сосуществуют, например, и изысканное и утонченное оперное пение (и о глубоком личном, и о великом и всеобщем), и песенное творчество «казахских акынов», которые, как говорят, поют обо всем, что каждый из них видит в текущий момент.

Нет ничего удивительного поэтому и в том, что до сих пор в мире есть и преуспевает некий творческий коллектив «англо-саксонских ученых», своеобразный «сборный хор акынов Йельского университета», участники которого скрупулезно и педантично описывают все текущие поверхностные процессы и тенденции в развитии мирового сообщества и даже строят какие-либо прогнозы. И нет ничего удивительного в том, что в этом хоре есть свои солисты. И одним из них является бессменный президент Всемирного экономического форума в Давосе, профессор многих университетов Клаус Шваб, который в июле 2020 года опубликовал очередную описательную и прогностическую книгу «Великая перезагрузка» («The great reset»). В ней он, всего лишь, зафиксировал многие противоречия и проблемы в современном развитии человеческой цивилизации и попытался аппроксимировать технические и социально-экономические тенденции этого развития на ближайшие годы.

Удивительно другое. В этой книге нет и намека на какую-либо научное обоснование чего-либо, никаких претензий на научную теорию. Но эту книгу во всем мире посчитали манифестом очередного этапа развития мирового посткапиталистического либерализма и глобализма, всей человеческой цивилизации.

Удивительно также, что к этим отраженным в книге Шваба, хотя во многом и рукотворным, но в основе своей, объективным для большинства людей текущим реалиям и ближайшим техническим и технологическим перспективам нашей жизни многие известные и популярные в патриотических кругах России научные специалисты (А. И. Фурсов, В. Ю. Катасонов, В. Г. Буданов и др.) отнеслись, всего лишь и едва ли не, как «луддиты» — разрушители машин — к ткацким и иным станкам времен промышленной революции в Англии первой четверти ХIХ-го века. И «цифровизация» им не угодна, и «чипы» им помешали (хотя никто из них самих и не думает отказываться от всевозможных «гаджетов»), и глобальное видеонаблюдение воспринимается, как «цифровой концлагерь». А один из наиболее известных российских знатоков мировой философии, профессор Александр Гельевич Дугин в ответ на, едва ли, не безобидный и с научной точки зрения, беззубый манифест Шваба выпустил в марте 2021г. свой манифест «Великое пробуждение», в котором всего лишь призвал всех разно-партийных, интуитивных и «ментальных» противников англосаксонского либерального курса к неприятию такого «обнуления» человеческой цивилизации, к пробуждению и объединению для оказания этому падению человечества в бездну посильного сопротивления.

И это происходит в стране, которая когда-то имела своим «научным знаменем» открытие Карлом Марксом первичности для всесторонней жизни общества производственных отношений. А производственные отношения не есть отношения между людьми и орудиями труда, средствами производства, машинами, чипами и цифровыми камерами (это все технические и технологические отношения). Производственные отношения есть отношения между людьми по поводу и в процессе производства.

Сегодня-то, в ХХI-м веке всем и каждому, как «дважды два», должно было бы быть понятно, что во всех текущих и возможных колоссальных будущих бедах человечества виноваты не машины и цифровые технологии, а люди, которые используют их, как маньяки, используют ножи для расчленения своих жертв. Которые, как террористы, обвязывают и взрывают заложников с помощью такого полезного для человечества «динамита». Люди, которые с помощью чипов и «Big date» намереваются высасывать из наемных работников не только каждый джоуль их физической работоспособности, но и каждый электронвольт работоспособности их мозга и сознания.

А что в своей критике и своем «отпоре» Швабу сказали вышеназванные уважаемые авторы об эгоистической мотивации и классовой, частнособственнической подоплеке деятельности нынешних претендентов на мировое господство и мировое правление? Что они написали о единственно возможной научной и практической, подлинно социалистической альтернативе геноциду человечества, запланированному обезумевшими от своей трудососной и кровососной успешности и ложной исключительности псевдолибералами и псевдоглобалистами? Ничего!

И ведь, не разве зря писал в свое время В. И. Ленин о том, что:

«,прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться» (В. И. Ленин. ПСС, т. 6).

Я бы сказал, необходимо решительно и определенно ПРОЗРЕТЬ!

Человек — существо биологическое

Кто бы и что не говорил и не писал (в том числе, и я сам) об уникальности и исключительности человека, как единственного на планете Земля сознательного (обладающего сознанием) и духовного феномена жизни, какие бы примеры величия его духа и творчества не приводил, совершенно очевидно, что человек есть, прежде всего, существо биологическое. Человек есть, прежде всего, биологический организм, сложнейшая биологическая система.

Человек зарождается, как продукт биологического, физического и химического слияния двух (мужской и женской) половых клеток. Человек, как и любое другое биологическое существо на Земле, существует, первичным образом, посредством предметного и биологического обмена веществом с окружающей его природой. Человек мыслит посредством физико-химических процессов, протекающих в биологических клетках нервной системы и головного мозга. Человек лишается всей своей разноплановой сознательности и духовности сразу после того, как перестает функционировать его мозг (как говаривали в старину, когда человек испускает дух).

Человек появился и существует, как, может быть, и не последнее, но, на длительную историческую перспективу, высшее звено в цепи саморазвития на Земле биологической белковой жизни. И, как таковое звено, человек наследует и реализует многие природные биологические процессы и отношения с окружающим миром. И человек всегда будет оставаться существом, организмом биологическим. Каких бы высот ни достигало его психическое развитие, какие бы титановые «запчасти» и кремниевые чипы «злые или добрые дяди» под любыми предлогами не вживляли в его организм.

Человек — существо биологическое индивидуальное

Как существо биологическое, как биологическая система, человек всегда существует и функционирует, как организм индивидуальный, как совокупность жизненных органов и систем, ограниченных и сконцентрированных в пределах, в границах своего индивидуального человеческого тела. Человек рождается, как индивидуальный плод своей индивидуальной биологической или суррогатной матери (при этом каждая из них выполняет свою роль индивидуально и последовательно, а не параллельно и совместно) (у отцов своя и другая индивидуальная роль). Человек проживает жизнь, в лучшем случае, при сохранении своей индивидуальной телесной целостности и уходит из жизни индивидуально, когда перестает функционировать его индивидуальный головной мозг, перестает биться его индивидуальное сердце, сколько бы близких людей не было в этот момент рядом с ним и сколько бы случайных людей не были свидетелями этого его ухода.

Человек может вступать с другими людьми в различные парные, коллективные и общественные отношения, жить отшельником или чувствовать себя гражданином мира. Но по своей биологической природе, биологической материальности и вещественности человек был, есть и будет оставаться существом индивидуальным. А организмы, подобные «Сиамским близнецам» будут оставаться редкими природными аномалиями из этого «железобетонного» биологического закона.

Это мой, так сказать, «гимн» объективной основе биологического и индивидуалистического характера многих проявлений многочисленных человеческих жизней.

Однако, известно, что дикие предки человека вели стадный образ жизни. И первобытный получеловек воспринял этот стадный способ существования индивидов. Он всегда существует как индивидуальный экземпляр некоей совокупности, некоторой общности людей. И хорошо известно (см. материалы профессора С. В. Савельева), что в биологическом мире главными мотивами поведения и особей, и стад являются питание, размножение и доминирование.

Питание и потребление

Как индивидуальный биологический организм человек может существовать в материальном мире только посредством обмена веществом между ним и окружающей природой, посредством потребления продуктов питания, других объектов потребления и выделения продуктов жизнедеятельности.

Питание и, более широко, потребление является фундаментальным способом существования всякого биологического организма, в том числе и человека, не смотря на то, что со временем важнейшей содержательной стороной его жизни стала мыслительная и созидательная деятельность. И регулируется потребительное поведение, главным образом, подсознательно, инстинктивно. Ребенок протягивает ручонки ко всему, что попадает в поле его зрения, и все, до чего дотягивается, тянет в рот. Зрелый человек очень часть «попадает в плен» и естественных раздражителей, и искусственных усилителей вкуса продуктов питания и испытывает от этого известные проблемы со здоровьем. Нехватка полноценной и сбалансированной пищи у беременных женщин серьезно сказывается на полноценном развитии структур головного мозга, мыслительных и творческих способностей новорожденного ребенка. Напротив, наличие в необходимо-достаточном количестве здоровой пищи является наилучшей предпосылкой для полноценного развития всего человеческого организма.

У человека физиологическое питание дополняется разнообразным непищевым потреблением: одежды, жилища, предметов быта, средств транспорта, объектов культуры и прочее. Жизнь современного человека совершенно невозможно представить без такого масштабного непищевого потребления. Наличие в необходимо-достаточном количестве непищевых объектов потребления является для современного человека важнейшим способом экономии жизненных сил, затрачиваемых в процессе его деятельности. Но слишком часто формы потребления и этих объектов оказываются подвластными инстинктивному регулированию и приобретают избыточные и извращенные черты.

Вещественная и энергетическая эффективность потребления

Важнейшее значение в появлении и развитии человека играла и продолжает играть вещественная и энергетическая эффективность его питания, его потребления.

Современная биологическая наука раскрыла чрезвычайную сложность структурного, белкового, клеточного и молекулярного строения организма человека. В его строительстве природа использует едва ли не все известные химические элементы периодической таблицы Д. И. Менделеева. Для нормального развития человеку необходимы и комплексные белки, жиры и углеводы, и витамины, и различные микроэлементы. Всякая двигательная активность человека предполагает и требует соответствующего энергетического обеспечения, которое осуществляется в организме посредством расщепления соответствующих питательных веществ. Поэтому вещественный состав и энергетическая ценность продуктов питания, энергосберегающая способность непищевых объектов потребления всегда осознавалась людьми, как важнейшее средство обеспечения их целостного благополучия. А стремление к вещественной (элементной) и энергетической содержательности и эффективности питания и потребления для биологического существования человека всегда было и будет оставаться важнейшим мотивом индивидуальной и общественной деятельности людей всех времен и народов.

Человек — существо биологическое парное

Смыслом бытия всякого материального объекта на Земле является пребывание его в своей индивидуальной материальной сущности, в особенном материальном составе, структуре и форме, в своей уникальности и неповторимости. И поскольку такое пребывание осуществляется в материальном пространстве и времени, при наличии величайшего количества иных материальных объектов, поскольку способом существования материи является движение, постольку уникальное существование естественно-природно (объективно закономерно) дополняется процессами взаимосуществования, столкновения, отражения, соединения и разделения различных материальных объектов природы.

У более сложных, чем неживые, объектов биологической жизни процессы пребывания в уникальном состоянии дополняются еще и процессами повторения, воспроизводства этой своей уникальности во времени, от поколения к поколению, через размножение, через «производство» потомков.

Биологическая природа человека и биологический смысл его существования, как субъекта системно и индивидуально уникальной высокоорганизованной жизни, диктуют и человеку необходимость размножения. Поскольку размножение не подменяет собой само существование человека в течение всего времени его жизни, а лишь является способом ее «продления», постольку эволюционирующая природа закрепила в человеческом виде двуполый способ существования и размножения. Для зачатия человека минимально необходимо участие двух индивидов (мужчины и женщины). Поэтому, как биологическое существо, человек есть существо двуполое, парное. И это парный способ продолжения рода, в подавляющем количестве случаев, реализуется в двуполой семье.

Для реализации двуполого способа размножения природа сопроводила процесс зачатия человеческого плода многими приятными, стимулирующими его ощущениями. И это все тоже, преимущественно, инстинктивные процессы. А потому, для многих людей половое поведение стало не столько способом продолжения рода, способом воспроизводства человечества, сколько самоцелью, средством удовлетворения своей второстепенной физиологической похоти, исключающим деторождение, как свою природную цель.

Человек — существо стадное

Уже и у приматов, ввиду наибольшей в живом мире количественной и качественной биологической сложности их организма, детеныши после вынашивания и рождения созревают для самостоятельной жизни длительное время. В течение него они требуют особой защиты, заботы и внимания. Наилучшим образом, уже и с элементами некоторого разделения обязанностей, они могут быть оказаны взрослыми особями, живущими в стаде. Поэтому дикие предки человека были существами стадными.

Первобытные люди восприняли и развили этот стадный образ жизни. Поэтому биологически человек есть существо не только индивидуальное и парное, но и стадное.

Биологическое доминирование

Во всяком биологическом стаде каждая его особь имеет свои индивидуальные особенности, отличающие ее от других представителей вида. В нем всегда выделяются особи, которые отличаются от других особей стада благоприятным для них образом. Они оказываются выше, быстрее, сильнее остальных. Эти высокоразвитые особенности позволяют их носителям с большей результативностью добывать более содержательную и энергетически ценную пищу и привлекать внимание наилучших особей противоположного пола. Это обстоятельство становится объективной основой для их биологической успешности в стаде: роста продолжительности их жизни, количества их потомков, для их лидирования, влияния, доминирования в стаде. Со временем, с возрастанием степени такого доминирования его носители получают от стада некоторые «преференции»: их поведение не оспаривается, им предоставляется право на больший и лучший кусок добычи, право доступа к большему количеству лучших самок.

Человек — существо сознательное, духовное

Кто бы и что не говорил и не писал о биологической природе человека, о биологическом детерминизме (биологической обусловленности, предопределенности) жизни людей, человек, «homo» есть существо психическое, сознательное, духовное, потому что он есть «homo sapiens» — «человек разумный».

Человек есть уникальное в биологической природе существо, имеющее нервную систему и головной мозг, количественно и качественно развитые в такой особенной и исключительной степени, что материя мозга имеет уникальную в природе способность отражать материальный мир в форме знания, сознания (самознания, знания о самом себе), мышления, в форме духовной жизни. Благодаря наличию высокоразвитого мозга «homo sapiens» получил возможность познавать окружающий мир и самого себя, объективные закономерности его и своего саморазвития и действовать не только и не столько биологически, инстинктивно, по-звериному, но и осознанно, целенаправленно и целесообразно, собственно, по-человечески.

В результате за тысячи лет саморазвития человечество увеличило численность своего «стада» до никогда невиданных ранее, почти, 8 млрд. человек. Оно увеличило среднюю продолжительность жизни человека более чем в 3 раза. Создало второй мир рукотворной материальной культуры. И простирает свои усилия за пределы родной планеты в космическое пространство. Человек доразвивался и «доотражался» в такой степени, что, наконец, осознал глобальный смысл своей жизни, смысл существования человечества, как познание объективных законов саморазвития материи, природы и общества, как ее части, и содействие этому саморазвитию (действие в соответствии с объективными законами саморазвития материи, а не в противоречии с ними).

И все это было достигнуто благодаря тому, что человек и человечество дополнило, обогатило, облагородило свое природное инстинктивное, звериное поведение под управлением лимбической системы (широко распространенной у многих видов живых организмов) мыслительной, познавательной и созидательной деятельностью, осуществляемой под управлением коры головного мозга. При том, что ни один косяк рыб, ни один муравейник, ни одна пчелиная семья, ни одно стадо человекоподобных приматов и близко не достигло таких результатов своего, исключительно, инстинктивного существования.

И это, так сказать, мой гимн объективной основе закономерностей и тенденций ускоряющегося развития мыслительных, сознательных, духовных способа и цели жизни человека, смысла существования человечества.

Человек — существо общественное

Тысячи лет назад, с началом развития и совершенствования семейного, общинного и общественного разделения труда, началось неуклонное и последовательное превращение человека из существа, исключительно, биологического индивидуального, в существо биологическое парное, биологическое общинное и, наконец, в существо биологическое общественное.

Жизнь в семье дополняла сугубо физиологические отношения между представителями обоих полов отношениями заботы о беременных женах, о подрастающих детях, отношениями наделения их пищей, отношениями защиты от посягательств иноплеменников и т. д.

Жизнь в общине дополняла физиологические и семейные отношения отношениями совместного кооперированного ведения хозяйства, производства и обмена продуктами труда, организации управления общиной и ее защиты от внешних угроз.

И уже сотни лет семейные и общинные отношения колоссальным образом дополнились различными общественными отношениями: отношениями общественного разделения труда, производства и обмена, отношениями между классами и социальными слоями общества, межнациональными отношениями, отношениями государственного управления, отношениями между государствами.

Сегодня подавляющее множество людей на Земле ничего не производят для себя лично и ничего не потребляют из того, что производят сами. Сегодня подавляющее большинство людей проводит большую часть своей активной жизни в отношениях с другими людьми в семье, внутри трудовых коллективов и в отношениях с другими людьми по месту проживания, транспортного перемещения, совершения покупок, проведения досуга. Благодаря таким сложнейшим общественным отношениям сегодня человек добился выдающихся результатов в своей индивидуальной потребительской жизни, в своем приобщении к лучшим творениям мировой культуры, мировой духовной жизни.

И сегодня человек, исключенный в связи с различными обстоятельствами из различной множественности общественных отношений, может существовать только как получеловек или недочеловек.

Человеческий индивидуализм

Чем ниже стоит на ступенях пирамиды саморазвития жизни на Земле тот или иной биологической вид, тем в большей степени для каждой особи данного вида характерен биологический индивидуализм. И лишь с развитием в ходе эволюции видов у развитых животных отдельных элементов и все более функциональных структур коры головного мозга индивидуалистическое восприятие себя и окружающих, ощущение себя, как, исключительного, самодостаточного и абсолютно самоценного субъекта биологической жизни, дополняется и облагораживается необходимостью считаться с наличием такой же индивидуалистической самооценки у других особей популяции, необходимостью ограничения своей индивидуалистичности ответно-встречной индивидуалистичностью окружающих, необходимостью совместного сосуществования.

Такие отношения достались человеку в наследство от его ближайших звериных предков. Лимбическая система организует и реализует его индивидуалистическое поведение. Кора головного мозга — парное, коллективистское и общественное поведение, дуализм, коллективизм и общественизм. Но ни одна из этих базовых систем мозга не подменяет собой другую. Они сосуществуют. И человек всю жизнь живет под управлением обеих этих систем, и как индивидуалист, и как коллективист, общественнист, общественник. Примером проявления управления первого рода является особенности поведения человека под действием гормонов в период пика полового созревания, которые другие люди (и он сам позднее) признают неразумными. Примерами же управления и поведения второго рода служат многие образцы человеческого самопожертвования в интересах близких и даже незнакомых людей. И всю жизнь в человеке происходит борьба между его врожденным животным индивидуализмом и приобретенным, благовоспитанным коллективизмом.

При этом, важно то, что инстинктивное и подсознательное поведение человека под управлением лимбической системы является наследуемым. Его не нужно воспитывать и развивать. А вот мыслительное, сознательное, духовное поведение не передается по наследству и, безусловно, требует развития в каждом человеке с «ноля» и до возможного максимума. Воспитанные навыки сознательного поведения не передаются потомкам. И воспитание каждого нового человека осуществляется всякий раз заново, как с «чистого листа». Вот почему при изменении общественных отношений в сторону исторического регресса от многих достигнутых в предыдущих поколениях людей духовных качеств у их потомков не остается никакого следа. Вот почему, например, в условиях реставрации капиталистического общества на Украине процесс переформатирования человеческого коллективистского сознания бывших советских людей под идеологическим напором местных националистов и заокеанских духовных инквизиторов достиг таких масштабов.

Человеческий эгоизм и альтруизм

Итак, человек есть врожденный инстинктивный подсознательный биологический индивидуалист. И главным побудительным мотивом его биологического существования является обеспечение его наилучшего биологического развития, благополучия. И при всяком «удобном случае», при всяком попустительстве человеческим инстинктам со стороны индивида, семьи, коллектива и общества человек будет склоняться к инстинктивному индивидуалистическому и эгоистическому поведению.

Такой врожденный биологический мотив, в той или иной степени, свойственен всем людям, всем членам коллектива и общества. Поэтому и в коллективе, и в обществе неизбежно столкновение индивидуалистических интересов его членов. И разрешаются эти противоречия, как правило, посредством различных форм человеческого доминирования, когда выгодоприобретателями конфликта непосредственно становятся доминаторы данного социума за счет притеснения интересов остальных членов общества. У недалеких и неглубоких, безрассудных и малорассудительных людей эгоистический, совершенно не считающийся с интересами окружающих людей, стиль поведения, образ жизни является доминирующим, а они сами являются в обществе оголтелыми индивидуалистами и эгоистами. А результатом такого поведения становятся, например, демонстративное потребление, неудержимое самодурство, и, в том числе, единичные и даже многочисленные загубленные человеческие жизни.

У многих других людей корковая часть нервной системы, различные тормозные центры, центры и формы рассудочной деятельности развиты в более высокой степени. Они реализуют менее жесткие и конфликтные формы реализации своего индивидуализма. Нередко более глубокое осмысление, осознание существа конфликтов и способов реализации своих индивидуалистических интересов позволяет более глубокомысленным людям находить более выгодные и эффективные (более результативные и менее затратные, менее конфликтные), можно сказать, «окольные» способы («умный в гору не пойдет, умный гору обойдет»). Когда-то австрийский экономист и государственный деятель Ойген фон Бем Баверк объяснял позитивную роль вещественных средств производства, капитального оборудования повышенной производительностью «окольных путей производства». А автор этих строк нещадно критиковал его за то, что он такой аргументацией так и не вскрыл истинную ценностную производительность капитала. Но вот в вопросе об «окольных» и эффективных путях согласования противоречивых индивидуалистических интересов членов общества его аргументация может быть вполне уместна.

Если уровень, глубина счета таких людей простирается на немногие личные или ограниченные групповые и производственные отношения, то они добиваются своей индивидуалистической цели с некоторым учетом интересов оппонентов, без применения прямолинейного и катастрофического насилия («окольным путем», выжиданием, интриганством и прочее).

Но есть в обществе и такие немногие люди, которые «просчитывают» способы реализации своих индивидуалистических интересов настолько системно и глубоко, учитывают в процессе согласования индивидуальных интересов такое большое количество их носителей, что придумывают совершенно немыслимые никем ранее, сильно опосредованные, но и запредельно эффективные «окольные пути» существования общественного индивидуализма.

Приведу здесь только один пример эффективности таких путей. Во все времена до зарождения общинного разделения труда человеческий индивидуализм диктовал каждому человеку необходимость и целесообразность патриархального способа самостоятельного производства всех продуктов личного потребления (уж кто лучше тебя самого знает, что тебе нужно и лучше тебя умеет это нужное изготовить?). Но со временем нашлись люди, которые осмыслили, «просчитали» большую эффективность обменного способа удовлетворения своих, по-прежнему, индивидуалистических интересов посредством изготовления в большом количестве самых дешевых в своем производства продуктов и обмена их на все другие объекты чужого производства. Благодаря этому способу саморазвитие человеческой цивилизации получило колоссальное ускорение. А степень удовлетворения индивидуалистических интересов всех членов общества поднялась на высочайший качественный уровень.

Можно смело утверждать поэтому, что в человеке существует две формы индивидуализма: инстинктивный, подсознательный (лимбический, животный), «прямолинейный» индивидуализм-эгоизм и глубоко осознанный, глубокомысленный, точно просчитанный «окольный» индивидуализм–коллективизм, общественизм и альтруизм.

Человек — существо биосоциальное

Таким образом, человек есть существо психобиологическое общественное (социальное), или биосоциальное. В нем всегда будут присутствовать, сохраняться природные биологические начала инстинктивного безрассудного, малорассудного индивидуалистического поведения и всегда будут присутствовать и нарастать глубокомысленные, рассудочные, сознательные мотивы и формы коллективизма, общественизма и альтруизма. И при достаточно глубоком осмыслении тенденции единства и борьбы этих мотивов и начал в человеческой жизни очевидны в пользу последовательно-прерывистого и неуклонного роста последних.

При всей внешней видимой и фактической противоречивости и незавершенности процесса, при всей кажущейся «неискоренимости» человеческого эгоизма в развитии человеческой цивилизации существуют три главенствующие тенденции:

— последовательное и неуклонное превращение человека из самодостаточного, индивидуалистического субъекта, преимущественно, биологической жизни во все более духовного, общественнического частичного человека, частичного работника, и частичного субъекта глобальных общественных отношений, глобального общества;

— последовательная и неуклонная гуманизация (очеловечивание) отношений собственности на средства производства в обществе, в первую очередь, отношений собственности одних людей на жизненные системы других людей (систем «жизнь», «тело», «рабочая сила», «продукт труда»);

— последовательное и неуклонное приближение числа активных и полноправных субъектов отношений всеобщего рынка обмена частичными продуктами частичного труда к числу всех работающих членов общества.

А вместе с этим превращение человека из состояния дикости и звероподобия в состояние «богоподобного» существа на Земле. Однако, этот процесс еще далек от своего завершения. И сегодня и в этом отношении человечество в очередной раз переживает переломный и судьбоносный момент в своей истории.

Социальное доминирование и социальная несправедливость

Уже с давних времен человек живет в семье, в общине, трудовом коллективе, обществе, государстве. Индивидуальные физиологические, психологические и мыслительные особенности каждого человека служат материальной, объективной и субъективной основой для разнообразного ранжирования (выстраивания) людей по степени развития их отдельных человеческих качеств (одни оказываются сильнее физически, другие обладают лучшей памятью или навыками устного счета, третьи — превосходным знанием человеческой психологии и т.д.).

В зависимости от уровня развития производительных сил общества, от характера основных предметов и продуктов труда, от господствующих технологических способов производства и в зависимости от того, какие человеческие качества объективно или субъективно оказываются наиболее востребованными в человеческих общностях в данный период времени, по итогам такого ранжирования в семье, общине, трудовом коллективе и, в конечном итоге, в обществе складываются отношения общественного (социального) доминирования.

Религиозное доминирование

Одним из наиболее ранних и длящихся на протяжении всей истории человечества отношений общественного бытия людей были отношения религиозного доминирования.

В первобытные времена жизнь людей была организована простым и понятным каждому человеку образом. Господствовал патриархальный способ производства, при котором каждый человек, каждая семья самостоятельно производили все объекты своего потребления и все условия своей жизни. И каждый человек был хозяином себя и своего мира.

Но и тогда существовали такие отношения человека с природой, которые были непонятны и неподвластны большинству людей. Например, отношения со стихийными силами дикой природы (извержения вулканов, пожары, наводнения, ураганы и прочее), отношения по поводу смертельных заболеваний и отношения ухода их жизни. По этому поводу у людей естественным образом складывались различные представления о могуществе и ничтожности человека, о существе и формах добра и зла, о сотворении человека и мира, об их будущности. Опять-таки, естественным образом представления по эти вопросах одних людей выглядели для других более убедительными. А методы донесения своих представлений — более «доходчивыми». На началах личностного доминирования эти представления в семьях и общинах складывались в определенные верования, вероучения. В обществе зарождались различные религии и иерархические религиозные структуры.

В местах соприкосновения носителей различных вероучений между ними развивалось известное соперничество, очень часто перераставшее в непримиримую борьбу, «венцом» которой были многочисленные и кровопролитные религиозные войны. Таковые отношения религиозного доминирования для верующих людей сохранились и в наши дни. А наиболее яркими примерами межрелигиозной борьбы в истории человечества служат «Крестовые походы» ХI — ХV веков европейских христиан против мусульман Азии и «христианское оцивилизовывание» европейцами народов Центральной и Южной Америки в ХV-м и ХVI-м веках.

Силовая эффективность и силовое доминирование

Однако еще более масштабным и кровавым в истории человечества всегда было силовое доминирование одних людей над другими, возникшее во времена зарождения рабства (и ранее) и продолжающееся в превращенных, в закамуфлированных и менее масштабных формах и в наши дни.

В давние времена главным человеческим качеством было обладание наибольшей физической силой. Повышенная физическая сила позволяла более длительное время и с большей результативностью добывать пищу, строить жилища, защищаться от нападений диких животных и чужеродных племен. Более сильные воины становились воеводами и князьями. Более сильные, склонные к насилию (и хитроумные, конечно) князья становились царями и императорами. И всегда и те, и другие становились пищевыми, потребительскими, размножительными и социальными доминаторами.

Когда эффективность хозяйственной деятельности каждого отдельного человека и семьи достигли более высокого, чем при патриархальном производстве, уровня в общинах появился некоторый относительный избыток объектов потребления и потенциальная возможность для части членов общины не заниматься их производством непосредственно, а присваивать их используя свое природное силовое доминирование — захват с помощью вооруженной физической силы. В обществе возникла и закрепилась частная собственность на объекты потребления и средства производства.

Поскольку, основным средством производства в то время (помимо рабочего скота) был, собственно, человек с его ручным трудом, постольку частная собственность распространилась на человека, на все его жизненные подсистемы: «жизнь», «тело», «рабочая сила», «продукт труда». В обществе стали доминировать отношения рабовладения, а основными общественными доминаторами того времени стали рабовладельцы, которые изначально продемонстрировали свое силовое доминирование на полях сражений.

И в наши дни силовое доминирование в разной степени сохраняется в различных общественных и межгосударственных отношениях (силовое «одемокрачивание» и «принуждение к миру»).

Расовое доминирование

В эпоху рабовладения превращенной формой силового доминирования стало доминирование расовое. Наличие превосходящей военной силы служило для в высшей степени эгоистичных вооруженных представителей белой расы основанием считать и объявлять представителей других рас неэффективными и даже неполноценными и подвергать их всесторонней дискриминации, эксплуатации и даже массовому истреблению. И эти отношения продолжались долгие десятилетия и столетия. И вполне устраивали многих «твердолобых» эгоистов.

Сословное доминирование

Однако, позднее, некоторым, а затем все большему числу более «расчетливых» индивидуалистов «пришло в голову» что, с одной стороны, не желательно каждому новому поколению общественных силовых доминаторов всякий раз доказывать свои «силовые основания» для их текущего доминирования и будущего доминирования уже и их потомков. Ими была придумана, закреплена и развита сословная, пожизненная и наследуемая система общественного доминирования — сословная стратификация общества (бароны, князья, графы, герцоги и так далее).

С другой стороны, наиболее «расчетливые» доминаторы того времени «посчитали» слишком расточительными, иррациональными свои имущественные потери на нескончаемую борьбу с сопротивлением рабов, затраты, связанные с их поиском и наказанием, в конце концов потери от неограниченного законом умерщвления самих рабских жизней и их жизненных сил. И рабовладение изжило себя, было заменено крепостничеством, поскольку проигрывало последнему в экономической эффективности ведения частного и общественного хозяйства.

Феодальные доминаторы теперь избавляли себя от «бремени» права собственности на целостную систему «жизнь» своих бывших рабов (и расходов на поддержание их жизни). Теперь крепостные должны были сами обеспечивать свою жизнь дополнительным трудом, помимо труда на феодала. А феодальные доминаторы сконцентрировались на выжимании максимального результата из прав собственности на системы «тело», «рабочая сила» и «продукт труда» своих нынешних крепостных.

Частная экономическая эффективность и экономическое доминирование

А со временем история повторилась. Некогда более «расчетливые» индивидуалисты — феодалы, одолевшие «твердолобых» индивидуалистов — рабовладельцев, сами стали оголтелыми эгоистами, фанатиками своего феодального доминирования, хотя и начали утрачивать свою хозяйственную эффективность. Им на смену стали приходить более «расчетливые» индивидуалисты, которые со временем «обнаружили», что нести «бремя собственности» на системы «тело» и «рабочая сила» их крепостных более расточительно и менее неэффективно, чем возложить это бремя на самих наемных работников. А еще эффективнее заодно получить опосредованную «окольными путями» выгоду от предоставления наемным работникам права продавать свою рабочую силу разным капиталистам, в разных частях страны и уголках мира. За счет чего еще более совершенствовать (согласовывать, состыковывать) систему разделения и совмещения различных рабочих мест и систему наличной рабочей силы. В обществе восторжествовали капиталистические производственные и общественные отношения, отношения экономической эффективности и экономического принуждения, отношения прибыльности хозяйственной деятельности, отношения предпринимательского доминирования,

За прошедшие столетия эти отношения доказали свою относительную экономическую эффективность по сравнению с прежними феодальными и различными альтернативными псевдосоциалистическими отношениями. Но эта эффективность всегда была и остается, главным образом, эффективностью частной и частичной, поскольку она базируется на праве частной собственности на средства производства. А ее основными бенефициарами всегда являлась только, сравнительно, ограниченная часть членов общества.

Во времена географических открытий и становления мировой торговли, когда основным ресурсом обогащения были вновь открываемые земли с их природными, материальными и людскими ресурсами, основными выгодоприобретателями зарождающегося капиталистического общества стали земельные и торговые капиталисты. А аборигенам, остальному человечеству доставались объедки с их «барского» стола, стеклянные бусы, огонь, меч, опиум, свинец и прочие инквизиторские «прелести» (и ценности обще-цивилизационного прогресса).

Во времена зарождения и господства машинного способа частнокапиталистического производства — машинизма — когда основным источником прибыли стало присвоение капиталистами не только неоплаченного труда своих наемных работников, но и присвоение не полностью оплаченного труда наемных работников капиталистов, производящих и продающих машины, основными бенефициарами и доминаторами капиталистического общества стали промышленные капиталисты. А остальному человечеству доставались только какие-никакие достижения цивилизационного научно-технического прогресса, жалкие средства поддержания существования и воспроизводства рабочей силы и средства поддержания системы в стабильном состоянии.

Позднее, в эпоху мирового финансизма и глобализма, когда наиболее «расчетливые» индивидуалисты «обнаружили», что издержки обращения финансового капитала значительно меньше издержек обращения вещественного капитала, а скорость его приращения значительно выше, основными выгодоприобретателями частнокапиталистического хозяйствования стали мировые «хозяева денег», мировая глобальная финансовая элита. А остальное человечество получило катастрофически противоречивое общество иррационального потребления, губительной гонки вооружений и экологических катастроф.

Сегодня частнокапиталистическими экономическими доминаторами (оголтелыми эгоистами) для дальнейшего наращивания своих богатств «сняты сливки» со всех традиционных системных факторов частнокапиталистического производства: и с фактора «земля», и с фактора «капитал», и с фактора «труд». Сегодня различные общественные, государственные и межгосударственные отношения накладывают многие, основанные на отстаивании интересов собственных национальных государств и национальных капиталов, ограничения на дешевое потребление в интересах глобалистов всевозможных материальных и человеческих ресурсов. Сегодня у мировых доминаторов-эгоистов существенно сокращаются привычные для них потоки денежных средств. И для сохранения своего имущественного господства и общественного доминирования они вынуждены искать новые подходы и возможности.

Фактор производства «информация»

На смену мировым финансам, как главному источнику сокращающихся доходов эгоистов-глобалистов, приходит фактор производства «информация».

Сегодня гигантская часть информации о мировой технической и технологической культуре стала храниться на электронных носителях и обращаться в цифровом виде. Сегодня средства производства в их колоссальной номенклатуре стали программируемыми, управляемыми с помощью информационных управляющих программ. Наконец, сегодня компьютеризированы и автоматизированы многие и разнообразные виды человеческой умственной деятельности. А мировое финансовое обращение стало осуществляться, главным образом, посредством функционирования государственных и международных электронных платежных систем.

С другой стороны, случайные или искусственно спровоцированные сбои в движении потоков информации во всех сферах производства и обращения несут колоссальную угрозу стабильности и эффективности мирового экономического хозяйства.

Как когда-то ранее наука стала непосредственной производительной силой, в таких условиях и при таких тенденциях «информация» стала непосредственным средством производства и доминирования. Поэтому некоторое время назад наиболее «расчетливые» финансовые частнокапиталистические эгоисты приложили громадные усилия, чтобы приватизировать «информацию», как перспективное высоко-прибыльное средство производства. Появились и достигли монопольного господства мировые гиганты по производству электронных компонентов, компьютеров различного класса и назначения, средств программного обеспечения и информационного сетевого оборудования.

И мировые капиталисты — «информационисты» получили еще один «шанс» для своего выживания и экономического доминирования. И, следует признать, они с лихвой им воспользовались и в очередной раз доказали свою частную и частичную (исключительно, для себя) высокую экономическую эффективность.

Приватизация мозга человека

Кроме того, сегодня наиболее «расчетливые» и «ушлые» капиталисты-эгоисты в погоне за минимизацией издержек своих производств пришли к, поистине, членовредительскому выводу об избыточной затратности, экономической нецелесообразности найма на работу всего человека, как субъекта системы «рабочая сила». Они «додумались» до приватизации его мозга! Ведь работающий человек — это биполярная система в составе биологического механизма, биологической машины и управляющей системы, его мозга. Современная наука, техника и технологии позволяют заменить физическую работоспособность человека различными управляемыми механизмами и машинами, промышленными и прочими роботами. Сегодня очень часто физическая работоспособность наемного работника капиталистам не нужна.

Более того, сегодня и многие мыслительные способности человека реализуются кибернетическими системами, искусственным интеллектом. А там, где технические суррогаты человеческого мозга не справляются с творческими задачами, идеальным работником творческого труда будущего общества «идеальным супернелюдям от эгоизма» видятся, вероятно, люди, подобные британскому физику-теоретику и инвалиду-колясочнику Стивену Уильяму Хокингу

У такого работника не будет ни жены, ни детей. Его можно будет усадить в кресло, уложить в кровать, подвести к телу трубки с питательным раствором, подключить к голове цифровые коммуникаторы и эксплуатировать мозг по полной программе. Ему не нужна будет никакая общественная инфраструктура. Он не выйдет на митинг протеста. А чтобы не устраивал «итальянскую забастовку» можно будет периодически просто подавать на мозг высокое напряжение. Издержки такой экономики будут минимальные, а результат наивысший!

Эксплуатация сознания

Но «совершенствовать» человека будущего оголтелые частнокапиталистические эгоисты собираются не только, как, к их сожалению, незаменимого пока производителя, но и как потребителя.

Научно-технический прогресс позволяет обеспечить каждого члена общества компактными и высокопроизводительными электронными гаджетами, обеспечивающими в режиме реального времени глобальную планетарную связь, мобильный интернет, работу поисковых информационных систем и передачу больших объемов информации в любую точку Земли. Мобильные устройства и глобальные информационные сети концентрируют в гигантских хранилищах (Big Date) мировых IT-компаний информацию о местонахождении пользователя, о его запросах и предпочтениях, о круге и характере его контактов и прочее, и прочее. Искусственный интеллект формирует своеобразный цифровой портрет, цифровой паспорт человека, как потребителя и субъекта общественных отношений, и осуществляет контекстное управление потребляемой им информацией (контекстная реклама, рекомендуемые друзья в соцсетях, блокируемые Интернет-ресурсы и т.д.). Человеку переформатируют сознание!

В производственной сфере человек все более «конструируется», как частичный работник. А в сфере потребления, как управляемый, манипулируемый потребитель. Близка к осуществлению на новом технологическом уровне мечта одиозного персонажа советского фильма «Мертвый сезон», нацистского преступника доктора Хасса: днем для работы оператором машины «работодатели и благодетели» дают человеку миску питательного бульона, а перед сном, для «счастья» — даже не женщину, а порнофильм или «дополненную реальность».

Сознательное сокращение мирового населения

При современном уровне автоматизации общественного производства современным гегемонам и доминаторам частнокапиталистического общества не нужно так много работников. И они не хотят терпеть рядом с собой такое количество бесполезных для них «едоков» планетарных ресурсов, «засорителей» окружающей среды.

Когда-то полудикие предки нынешних англосаксонских конструкторов посткапиталистического мира, такие, как английский ученый XVIII-го века Томас Мальтус, создали человеконенавистническую теорию избыточности народонаселения Земли. Сегодня их обезумевшие от, якобы, своей экономической эффективности (обусловленной на самом деле многовековым ограблением и эксплуатацией большинства населения Земли), наследники «просчитали» и «прослезились» от тенденций общемирового потребления, расходования ископаемых ресурсов, техногенного воздействия на климат. Они почувствовали реальную угрозу своему благополучию и своей жизни уже не в обострении глобальной конкуренции и классовой борьбы, а в «потребительской прожорливости» миллиардов простых людей планеты. И, руководимые своей античеловечностью, превосходящий даже самые страшные деяния фашизма и гитлеризма, они нашли выход: сознательное и всемерное сокращение человечества с 8 млрд. до 1 млрд. человек!

Выход был найден, цель поставлена. А, как мы знаем, добиваться своих целей капиталисты-эгоисты умеют. Делается все для того, чтобы люди меньше рожали и большее их количество преждевременно умирало, не исчерпав свой биологический ресурс.

В международных отношениях утвердилась политика разорительнейшей гонки вооружений, санкционных войн, «демократического оцивилизовывания» (Югославия, Афганистан, Ливия, Йемен, Украина и далее по списку), «управляемого хаоса» (наркоторговля, исламский терроризм, «цветные» революции).

Под видом гуманитарной и санитарной помощи в странах Африки и Азии распространяются контрацептивы и медикаментозные средства, приводящие людей к бесплодию.

По всему миру распространяется вредный фастфуд, канцерогенные и генномодифицированные продовольственные продукты, приводящие к повышенной заболеваемости и сокращению продолжительности жизни людей.

Развязана всемирная гендерная вакханалия, приводящая к нарушению естественных биологических отношений человеческого воспроизводства.

Инспирированы буйство БЛМ-движения и расовые конфликты (даже «расовое покаяние») в самих Соединенных Штатах Америки.

Делается все возможное для того, чтобы любыми путями уменьшить количество претендентов на «отправление человеческой жизни» в ближайшем историческом будущем.

«Доказав» в очередной раз свою частную и извращенную экономическую эффективность «отмороженные» частнокапиталистические эгоисты замахнулись и на мировое господство, на ликвидацию национальных государств, на легитимацию власти немногих корпораций, на образование мирового правительства. Мол, государства забюрократизированы и коррумпированы, чиновники неэффективны и продажны, а национальные общества расточительны и традиционно непрогрессивны.

Мол только высокоэффективные корпорации обеспечат человечеству наивысшую общественную производительность труда, инклюзивное участие в распределении совокупного общественного продукта, гарантированных доход и социальную справедливость на основе цифрового слежения за вкладом каждого.

И ведь они добьются своего. Если в мире не случится Великое Прозрение!

Социалистическая альтернатива

Как всегда, уникальные технические средства и высокие технологии, которые человечество создает сегодня и может создать в ближайшем будущем, как упоминавшиеся ранее нож, динамит, реакция деления урана, могут быть, как чудодейственными средствами обеспечения всеобщего благополучия десятков миллиардов жителей Земли, так и изуверским орудием прекращения существования человеческой цивилизации. Все зависит от того, в чьих руках и в чьей власти они окажутся и для каких целей будут использованы.

Общественный (глубокомысленный) индивидуализм (коллективизм, общественизм)

Как было показано выше, человеческий индивидуализм и эгоизм в общественной жизни всех времен и народов, обусловленный биологической, звериной природой человека, является постоянным атрибутом развития человеческой цивилизации. Но он не является атрибутом неизменным по своему содержанию и по степени воздействия на поведение, как отдельных человеческих личностей, так и народов, и государств. Как было показано выше безрассудный (малорассудный), ограниченный, оголтелый, по сути и природе, звериный индивидуализм части людей на протяжении истории развития человеческой цивилизации постоянно эволюционно и периодически революционно ограничивался, облагораживался все более тонким и глубоким осмыслением, осознанием более эффективных (менее кровопролитных и затратных) способов реализации индивидуалистических интересов многих людей, вынужденных проживать в тесном общении. Звериный и получеловеческий индивидуализм и эгоизм в мотивации поведения людей замещался все более разумным, осознанным и расчетливым, человекосберегающим индивидуализмом. И для общего благополучия цивилизации это давало свои и частичные, и масштабные результаты.

Для своего самосохранения и дальнейшего процветания человечество обязано совершить новый качественный взлет в процессе очеловечивания своего звероподобного индивидуализма, превращения его в общественный индивидуализм, во всеобщий коллективизм и общественизм.

Словосочетание общественный индивидуализм может показаться критически противоречивым. Но это только на первый взгляд и не более, чем словосочетание общественное сознание. Ведь и общественное сознание имеет своим носителем только всю совокупность индивидуальных членов общества и своим содержанием — совокупность индивидуальных сознаний всех членов общества. Но общественное сознание не является простой суммой развивающихся изолированно и неизменных индивидуальных сознаний его членов. Оно является суммой индивидуальных сознаний всех взаимодействующих членов общества. И если из различных процессов межличностного общения будет исключена значительная часть людей (как это иногда происходит в результате нечеловеческого отношения некоторых недородителей к своим детям — отсутствия нормального содержания и воспитания), то совокупное общественное сознание будет уменьшено на недоразвитое индивидуальное сознание этих несчастных. И, наоборот, если в результате усиленного воспитательного процесса и дополнительного вовлечения подростков в здоровую физическую, социальную и духовную жизнь общества возрастет каждое индивидуальное сознание по отдельности, то это означает, что на величину этого суммарного прироста увеличится и общественное сознание (по сравнению с таковым при традиционных процедурах воспитания и общения).

Диалектически, и общественный индивидуализм (разумный индивидуализм разумного, подлинно человеческого общества), коллективизм, общественизм возрастет ни в ходе всевозможной экспансии оголтелого, подсознательного индивидуализма малой части населения за счет запредельного подавления индивидуализма, индивидуальных интересов большинства народа, а посредством разумного, глубоко осознанного и согласованного, адекватно ограниченного индивидуализма нынешних доминаторов и всех членов общества.

Экономическая сверхэффективность

Пресловутая «непревзойденная» экономическая эффективность современной англосаксонской финансово-информационно-фармацевтической элиты, которую они полагают в основу всех своих социальные и управленческих притязаний, есть эффективность фальсифицированная, «фейковая», подложная. Это, образно говоря, денежная эффективность казино, у которого, как многими и многократно доказано, выиграть невозможно!

Современная, так называемая, мировая элита выигрывает на рынке у остального человечества потому, что она играет «краплеными картами» на частнособственническом капиталистическом рынке труда и капитала. Этот рынок со времени своего основания никогда не был и не будет действительно свободным. На нем только наемные работники являются собственниками своего единственного фактора капиталистического производства — только и именно своей «рабочей силы». А остальные участники капиталистического производства всегда имели в собственности, минимум, два фактора производства: свою «рабочую силу» и плюс титульный фактор производства Земельные капиталисты-латифундисты свою «рабочую силу» плюс «землю». Промышленные капиталисты — свою «рабочую силу» плюс «вещественный капитал». Финансовые капиталисты — свою «рабочую силу» плюс «финансовый капитал». И «свободно» конкурировать на капиталистическом рынке в таких условиях наемным работникам, практически, невозможно. Это, как выходить на кулачный бой с противником, у которого в арсенале не только собственные кулаки, но и «финский нож» или «шмайсер» (немецкий автомат времен ВОВ). Потому-то наемные работники на капиталистическом рынке постоянно и проигрывают.

А еще каждому рядовому наемному работнику — якобы, «свободному бойцу» частнокапиталистического рынка закрывают глаза, затыкают уши и запудривают мозги ложью о том, что именно его скудное потребление, и он сам (ну хорошо, не он, так ему подобные «папуасы» из третьего мира) являются главной причиной глобальной потепления климата и грядущей катастрофы земной экологии. Насколько вопиюща и гнусна эта ложь становится очевидно если сравнить масштаб потребления и его углеродный и ресурсный след простого жителя планеты и любого современного отечественного или мирового олигарха-доминатора.

Вопрос об эффективности всех и вся, о подлинной (а не «дутой») ценности всякого частичного продукта всякого частичного труда в обществе нравственно корректно и математически точно может быть решен только в условиях всеобщего рынка обмена этими частичными продуктами частичного труда всех работающих членов общества. Такой всеобщий рынок возможет только в условиях реализации в обществе отношений всеобщего права собственности каждого работающего человека (и бывшего наемного работника, и бывшего капиталиста, и чиновника государства) на продукт своего и только своего труда, в условиях индивидуально-коллективной формы общенародной, общественной, подлинно социалистической собственности на средства производства.

Такие производственные отношения создадут наилучшие предпосылки для наиболее оптимального стыкования системы рабочих мест и системы наличествующей рабочей силы, для наиболее ускоренного развития системы разделения общественного труда, для наиболее ускоренного роста общественной производительности труда.

И можно быть абсолютно уверенными в том, что при таких производственных отношениях, при отношениях СОЦИАЛИЗМА 2.0, общество достигнет своей всесторонней сверхэффективности, даже немыслимой для всякого «швабовского» инклюзивного посткапитализма.

(Подробнее о Социализме 2.0 см. статьи «Манифест социализма ХХI-го века» http://www.safonchikvn.ru/stati/2020-05-03-manifest.pdf, «Благие намерения или смерть. Социализм 2.0» http://www.safonchikvn.ru/stati/2021-01-26-blagie_namereniya.pdf и другие материалы автора, представленные на сайте «Социализм 2.0» http://www.safonchikvn.ru/).

Для реализации таких производственных и общественных отношений необходимо Великое Прозрение и Великое Единение тех, кому современными мировыми доминаторами уготован всемирный цивилизационный крематорий!

Жизнь и смерть постпандемийных национальных государств

Испытать Великое Прозрение и Великое Единение должны многомиллионные и многомиллиардные эксплуатируемые капиталом наемные работники, народные массы всей планеты. Ибо им уготована роль «последнего углеродного топлива» будущего «экологически чистого» общества «золотого миллиарда» или «бриллиантового миллиона».

Испытать Великое Прозрение и Великое Единение с народом должны многотысячные массы национальных промышленных и финансовых элит. Ибо и они «могут сгореть в костре» англо-саксонской оптимизационной инквизиции XXI-го века. Могут «задохнуться», как это уже когда-то бывало, от того самого газа, которого по их мнению «на их век хватит». Они должны подавить свой малорасчетливый индивидуализм — эгоизм и «просчитать» для самих себя пользу общественного индивидуализма и коллективизма.

Испытать Великое Прозрение и Великое Единение с народом в движении к социалистической альтернативе должна всякая национальная государственная власть. Ибо сейчас она проигрывает транснациональным корпорациям в подспудной (возможно, все еще даже не осознаваемой ею) борьбе за экономическую эффективность. И единственным оружием власти в борьбе за свое самосохранение является самая современная научная, подлинно социалистическая, мировоззренческая, идеологическая и политэкономическая мысль. Мысль, идея, идеология, которая обеспечит всему человечеству жизнь, мир и процветание!

26 марта 2021 г.

Анти — маржинализм

Анти — Карл Менгер. Теория субъективной НЕ ценности и (1-Х) — НЕэффективность

У многих читателей заголовок статьи, возможно, вызовет немалое удивление. В самом деле в главном научном труде австрийского экономиста К. Менгера — книге «Основания политической экономии», написанной в 1871 году, с которого, в значительной степени и началась маржиналистская революция в экономической теории, нет не только никакого подобного вынесенному в заголовок математического выражения, но и ни одного упоминания ни о неэффективности, ни об эффективности чего бы то ни было вообще. С другой стороны, в экономической теории есть выражение «Х-эффективность». И применено оно было впервые только в 1966 году профессором Харви Лейбенстайном в статье «Аллокативная эффективность в сравнении с Х-эффективностью» (American Economic Review, 1966, №3, June, Vol. 56).

По мере изложения содержания нашей статьи мы постараемся дать этим кажущимся несоответствиям исчерпывающие объяснения.

Прежде всего и строго говоря, математическое выражение в заголовке должно было бы выглядеть, как « (1-Х) — эффективность», и обозначать оно могло бы аллокативную эффективность деятельности экономического субъекта. В самом деле, если, согласившись с проф. Лейбенстайном, принять фактически выявляемую экономическую эффективность хозяйствующего субъекта за единицу и вычесть из нее никак не обозначаемую Лейбенстайном, но рассчитываемую экономистами по соответствующим методикам микроэкономики аллокативную эффективность, то можно получить остаток эффективности, который профессор и называет Х-эффективностью — неизвестной эффективностью.

Профессор Лейбенстайн приводит далее данные расчетов многих исследователей, которые свидетельствуют о том, что в современной уже и ему самому структурированной капиталистической экономике во многих случаях величина аллокативной эффективности (эффективности от размещения ресурсов и продуктов) составляла доли процента, а в большинстве случаев не превышала 2%…5%. В то время, как остаточная Х-эффективность достигала 10%…50% и более. Именно этот констатированный профессором относительно минимальный уровень аллокативной эффективности современной капиталистической экономики и послужил автору основанием для некоего математико-лингвистического каламбура.

Однако, в действительности, у всех нас причин для излишнего веселья не так уж и много.

В конце своей статьи Х. Лейбенстайн делает следующее заключение:

«Из данной работы следует вывод о том, что фирмы и экономики оперируют не на внешней границе поверхности производственных возможностей, согласующейся с их ресурсами. На самом деле они скорее работают на производственной поверхности, которая находится под внешней границей» (Харви Лейбенстайн. Аллокативная эффективность в сравнении с Х-эффективностью» (American Economic Review, 1966, №3, June, Vol. 56)

Более того, собственный вывод он подкрепляет еще более категоричным мнением Нобелевского лауреата по экономике Р. А. Манделла, высказанным последним в статье Mundell R.A. Rev. Of: Janssen L.H. Free Trade, Protection and Customs Union. // Amer. Econ. Rev. 1962.Vol.52. June.

«… в последние годы появились исследования, имеющие целью продемонстрировать, что потери благосостояния из-за монополии малы, что значение эффективности и производства для благосостояния преувеличено и что доход от торговли и прирост благосостояния от сокращения пошлин почти незаметны. Если не существует строгого теоретического пересмотра обоснованности инструментария, на котором основаны эти исследования, и особенно возрожденных к жизни понятий излишка производителя и потребителя, можно неизбежно сделать заключение, что экономическая теория утратила свое значение!» (Mundell R.A. Rev. Of: Janssen L.H. Free Trade, Protection and Customs Union. // Amer. Econ. Rev. 1962.Vol.52. June. Выделено Сафончиком В. Н.)

Как далеко от границы производственных возможностей работали люди и фирмы, современные ему самому, профессор Х. Лейбенстайн в статье не пишет. На сколько глубоко и по каким причинам «погрузились» под эту границу люди и фирмы современной России остается судить только нам самим. И, может быть, при этом, при всей сложности вопроса, нам удастся обнаружить те самые основания для «строгого теоретического пересмотра» самих основ экономической науки.

Теория НЕ ценности

Хрестоматийное определение категории ценности благ К. Менгер дает в главе 3 «Учение о ценности» книги «Основания политической экономии»:

«… ценность есть значение, которое для нас имеют конкретные блага или количества благ вследствие того, что в удовлетворении своих потребностей мы сознаем зависимость от наличия их в нашем распоряжении» (Карл Менгер. Основания политической экономии. Глава 3. Учение о ценности благ. Цитируется по ресурсу: https://libertarium.ru/lib_mbv_menger03. Выделено Сафончиком В. Н.).

Таким образом, для Менгера и для всей последующей экономикс ценность = значение, ценность есть субъективное психологическое отношение значения блага для человека, обусловленное осознанием зависимости его благополучия от наличия в своем распоряжении конкретного количества данного блага.

Подчеркивая важность понимания ценности не как объективного свойства блага, а как индивидуального отношения человека к благу, а именно как отношения значения, К. Менгер на протяжении главы 3 «Учение о ценности» употребляет слово «значение» (в различных падежах) 171 раз, а на протяжении всей книги — 245 раз! Можно отметить также, что, при том, что размер главы 3 (количество знаков, размер файла) составляет 25,6% от общего размера книги, частота употребления слова «значение» в этой ключевой главе составляет все 69,8%.

В таблице на рисунке 2 приведены (и по существу анализа и, если угодно, для «придания» ему большей «наукоподобности») данные по частоте употребления К. Менгером слова «значение» в различных частях своего труда.

Такой плотности, такой частоты употребления, такой убежденности автора в истинности и важности своего суждения, в его значении для перспектив всей экономической теории, такой настойчивости, такому упорству в его отстаивании остается только позавидовать. И вряд ли их удастся кому-либо превзойти.

И все же.

Энциклопедия «Кругосвет», например, трактует слово «значение», как:

«Значение — информация, передаваемая знаком в процессе коммуникации (см. ЗНАК). Значение является неотъемлемой принадлежностью любого знака, будь то сигнал светофора, рукопожатие, знак сложения в арифметике, элемент герба или слово. Наиболее развитая, всем знакомая и дольше всего изучаемая знаковая система — это естественный язык, и рассматривать значение удобнее всего на примере естественно-языковых знаков» (Цитируется по ресурсу: https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/ZNACHENIE.html)

Большая советская энциклопедия дает такую трактовку:

«Значение, содержание, связываемое с тем или иным выражением (слова, предложения, знака и т.п.) некоторого языка. З. языковых выражений изучается в языкознании, логике и семиотике…» (Цитируется по ресурсу: https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/)

Энциклопедия постмодернизма определяет:

«СМЫСЛ и ЗНАЧЕНИЕ — понятия, задающие разные формы осуществления основной языковой связи „знак — означаемое“ в процессах понимания и в системе языка. Содержание этих понятий в логике (логической семантике), лингвистике и семиотике различно. В логической семантике, в традиции, идущей от Фреге, З. языкового выражения (предметным З.) называют его денотат, т.е. тот предмет (или класс предметов), который обозначается этим выражением» (Цитируется по ресурсу: https://fil.wikireading.ru/41188).

Толковый словарь русского языка Ушакова трактует слово «значение», как:

«ЗНАЧЕ'НИЕ, я, ср. (книжн.).

— Смысл, то, что данный предмет (слово, жест, знак) значит. Слово «знание» имеет несколько значений. Слово «больной» в значении существительного. Значение этого жеста было трудно определить. 2. Важность, значительность, назначение. Этому процессу придается большое политическое значение. Книга, имеющая важное значение для изучения истории революционного движения. Пуговицы на конце рукавов никакого значения не имеют. Мне нужна оберточная бумага плотная, а цвет не имеет значения. 3. Влияние, общественная роль. Значение французской революции в политической жизни Европы» (Цитируется по ресурсу: https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=19607).

Как можно видеть в процитированных определениях слову «значение» придается совершенно «не ценностный», не денежный смысл. Смысл не трудозатратный или ресурсозатратный, а совершенно другой, знаковый или «языковый».

И только в «Словаре синонимов» в перечне синонимов слова «значение» слово «ценность» стоит последним в перечне из 8 слов:

«Значение, смысл, разум; вес, важность, авторитет, достоинство, сила, ценность. Настоящий, переносный, прямой, собственный, строгий, фигуральный, буквальный, широкий смысл слова. Эта девушка — артистка в полном смысле слова. Тург. Разум закона (прот.: Буква закона). Нынешние судьи… буквы закона держатся только в делах уголовных, а в гражданских допускают толкования. Писемск. Эти слова имеют глубокий смысл. Он имеет известное значение, играет известную роль, он не последняя спица в колеснице. Его слово имеет большое значение, много значит. Ср. Стоить, Достоинство, авторитет, важность, достоинство, иметь значение, получить значение, придавать значение, умалять значение» (Цитируется по ресурсу: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims).

Да и сам К. Менгер многократно употребляет слово «значение» далеко не в денежном (за редчайшими исключениями), не в ценовом или ценностном смысле. Читатель с успехом может самостоятельно поупражняться в подстановке наиболее подходящего из приведенных выше синонимов в любые 245—171= 74 случая употребления. Мы же, в интересах экономии времени и места, приведем лишь два подобных примера. Первый:

«Таким образом, Адам Смит принял за исходный пункт хозяйственного прогресса людей возрастающее разделение труда в соответствии с тем преобладающим значением (Выделено Сафончиком, и может быть заменено на: „в том смысле, в котором“, „с той важностью, какую“ и т.д.), какое он придает трудовому элементу в человеческом хозяйстве» (Карл Менгер. Основания политической экономии. Глава 1. Общее учение о благе. Цитируется по ресурсу: https://libertarium.ru/lib_mbv_menger03. Выделено Сафончиком В. Н.).

И второй:

«Слово „Bedarf“ в немецком языке имеет двоякое значение. С одной стороны, оно обозначает те количества благ, какие необходимы для полного удовлетворения потребностей лица, с другой стороны, те количества, которые человек, по предположению, потребит». (Карл Менгер. Основания политической экономии. Глава 2. Хозяйство и хозяйственные блага. Цитируется по ресурсу: https://libertarium.ru/lib_mbv_menger03. Выделено Сафончиком, и может быть заменено на: «двойной смысл», «толкование», «понимание», но никак не «двойную цену»).

Далее. Помимо употребления слова «значение» в не ценностном смысле (не ценностном, опять-таки, значении) К. Менгер использует в тексте и слова, с ним однокоренные: «назначение», «обозначение» и другие:

«Исчезновение назначения хины имело бы дальнейшим следствием то, что большая часть соответственных благ высшего порядка перестала бы быть благами» (Карл Менгер. Основания политической экономии. Глава 1. Общее учение о благе. Цитируется по ресурсу: https://libertarium.ru/lib_mbv_menger01. Выделено Сафончиком В. Н.).

«Однако потребность в научном обозначении только что упомянутой совокупности благ является столь законной и выражение „народное имущество“ столь распространено и санкционировано употреблением, что устранять этот термин представляется тем менее оснований, чем яснее мы представляем себе истинную сущность так называемого народного имущества» (Карл Менгер. Основания политической экономии. Глава 2. Хозяйство и хозяйственные блага. Цитируется по ресурсу: https://libertarium.ru/lib_mbv_menger02. Выделено Сафончиком В. Н.).

И еще одно неэкономическое замечание. В русском языке существует слово «значимость». Толковый словарь Ушакова трактует его следующим образом:

«ЗНА'ЧИМОСТЬ, и, мн. нет, ср. (нов. книжн.):

Обладание значением. Социальная значимость» (Цитируется по ресурсу: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/817654).

А в немецком языке его аналогом является слово «Bedeutsamkeit» с его синонимом «Wichtigkeit», f. (важность).

Представляется, что уже только по сугубо лингвистическим соображениям в большинстве случаев использования К. Менгером слова «значение» с приданием ему (опять же, значения) ценности мы можем использовать слово «значимость», как обладание значением. Например, в том же процитированном первым определении:

«… ценность (ЗНАЧИМОСТЬ) есть значение (слово в скобках и курсив Сафончика В. Н.), которое для нас имеют конкретные блага или количества благ вследствие того, что в удовлетворении своих потребностей мы сознаем зависимость от наличия их в нашем распоряжении» (Карл Менгер. Основания политической экономии. Глава 3. Учение о ценности благ. Цитируется по ресурсу: https://libertarium.ru/lib_mbv_menger03. Выделено Сафончиком В. Н.).

Впрочем, от «скучных» и «утомительных» казуистических упражнений в лингвистике нам пора переходить к экономическим, которые, однако, могут показаться столь же казуистическими, но отнюдь не бесполезными.

Для начала приведем пример из современной практической жизни некоторых россиян, который автор позволил себе назвать парадоксом Сафончика.

В Российской детской клинической больнице ежегодно примерно 1 тысяче детей ставится диагноз о тяжелейших, смертельно опасных заболеваниях и делается заключение о необходимости проведения спасительных операций по трансплантации костного мозга. Примерно для 300 детей врачи находят доноров в рамках программы сотрудничества с международным банком доноров. И спасают детей. Еще одной сотне детей доноров находят среди их ближайших родственников. И спасают и их. Примерно 600–стам детишкам бесплатных доноров не находят. Единственной возможностью их спасения является выполнение платных операций в европейских клиниках. Предположим, что стоимость такой операции составляет 50000 долларов США. И предположим, что родители одного из детей собрали только 5000 долларов США.

Зададимся рядом вопросов.

Вопрос 1: является ли операция важнейшей объективной жизненной потребностью данного ребенка?

Ответ: да, несомненно, является.

Вопрос 2: является ли операция важнейшей субъективной жизненной потребностью данного ребенка (его родителей)?

Ответ: да, после того, как врачи все диагностировали и все объяснили, а ребенок и родители все осознали.

Вопрос 3: обладает ли данная операция менгеровым значением (мы бы сказали и значимостью), осознанной и высшей жизненной потребности для ребенка (его родителей)?

Ответ: да, является. Например, по таблице К. Менгера она соответствует максимальному значению 10х10=100 ед. (например, ютилей).

Вопрос 4: обладает ли данная операция для этого ребенка (его родителей) индивидуальной субъективной ценностью в 50000 долларов?

Ответ: нет! Не является! При всем трагизме, при всем ужасе этой жизненной и экономической ситуации, при всем желании родителей отдать за операцию все, что у них есть, есть у них, например, только 5000 долларов. И отдать они могут только их. А потому их индивидуальная субъективная ценность операции в этой ситуации составляет (не превышает) только 5000 долларов. И потому ребенок (около 600 детей, находящихся в подобной ситуации) обречен!

Какая это катастрофа для ребенка, для родителей, для их близких и врачей знают только они сами! Но и экономист, даже «ограниченный» рамками только самих основ экономической теории, не может не отметить имеющегося парадокса: наивысшие и объективное, и субъективное значение (наивысшие объективная и субъективная значимости) операции имеются, а ценность (цена), сопоставляемая с этой наивысшей потребностью, недостаточна. И удовлетворения потребности — сохранения жизни — нет!

Предположим далее, что какая-либо благотворительная организация находит и передает родителям недостающие 45000 долларов.

Вопрос 5: изменились ли после этого объективное и субъективное значение (соответственные значимости) спасительной операции?

Ответ: нет, не изменились.

Вопрос 6: изменилась ли индивидуальная субъективная ценность операции для этого ребенка (его родителей)?

Ответ: да, изменилась. Она стала равняться имеющейся теперь в наличии необходимой и достаточной на ее проведение сумме денег в 50000 долларов. Таким образом, субъективное значение остается неизменным, а ценность изменяется, и ребенок оказывается спасен!

Оказывается, что в данном конкретном примере и жизненном случае (а в несколько менее выраженной форме и в большинстве других) выявленное высочайшее объективное и субъективное (менгерово) значение, субъективная значимость одинаково жизненно важной потребности в операции не выражается автоматически и однозначно в одинаковой же ее ценности для людей, находящихся в различных экономических и финансовых условиях. А выражается в той сумме денег (5000 или 50000 долларов), которые разные люди и даже одни и те же в разных ситуациях могут соотнести (сопоставить и, в конечном счете, заплатить) с этой значимостью и этим значением.

Оказывается, что, вообще, при развитых отношениях обмена, характер или форму ценности значение (значимость) той или иной потребности приобретает только тогда, когда оно выражается в соответствующем и противопоставляемом первому количестве денежного товара, в количестве денег, в соответствующей цене.

Точно также для первобытного дикаря предположительные повышенные полезность и приятность самого зрелого фрукта, растущего, в отличие от других, на верхушке дерева, остаются лишь субъективным значением, которое может быть выражено в различных качественных определениях (лучше — хуже, вкуснее — полезнее) и количественных единицах, в том числе и в ютилях, но приобретут форму ценности только тогда, когда дикарь соотнесет (выразит) это дополнительное значение с дополнительным же количеством затрат своей звериной жизненной силы, необходимой для взбирания не до середины дерева, а на самую его вершину.

Точно также полезность выращенного дополнительного количества зерна для земледельца, ведущего натуральную форму хозяйства, из формы значения получит форму ценности только после того, как он выразит ее в количестве необходимых для его производства дополнительного продукта осуществления дополнительных затрат своего труда (в человеко-часах, в человеко-днях и т.д.) по более тщательной обработке почвы.

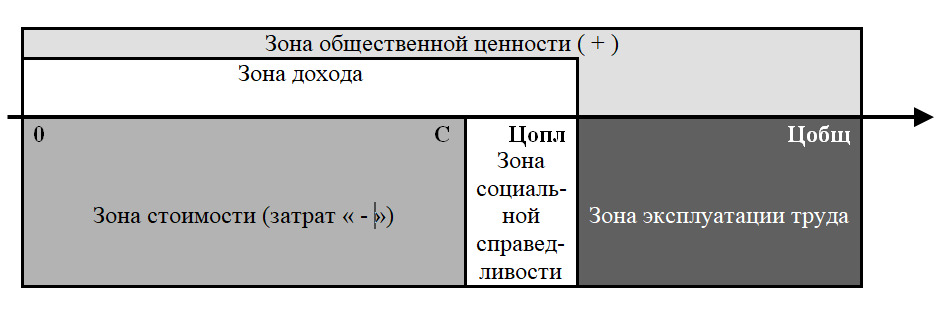

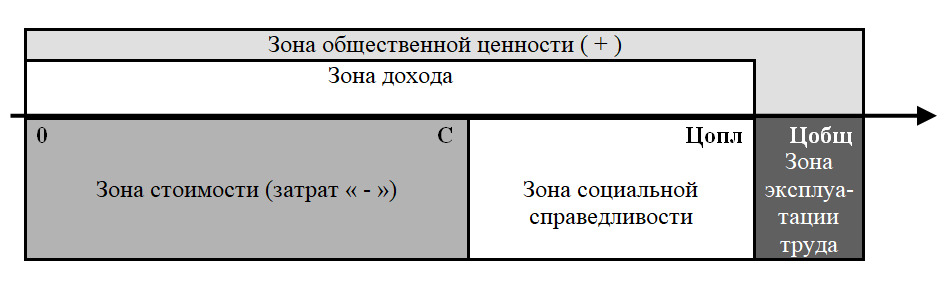

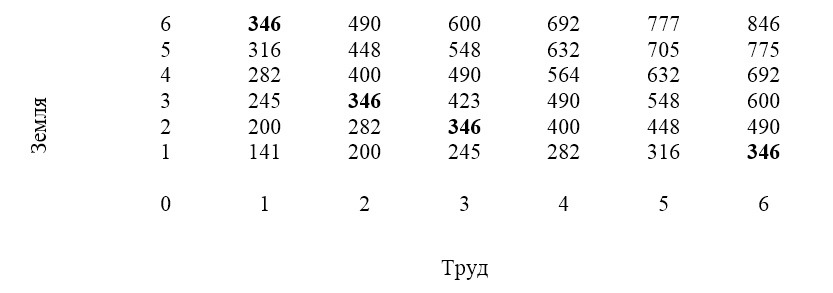

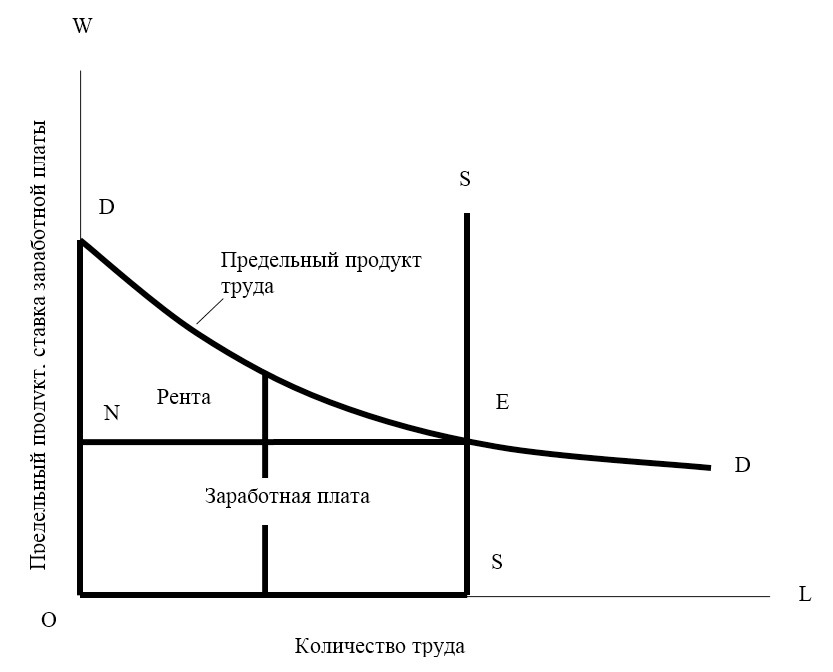

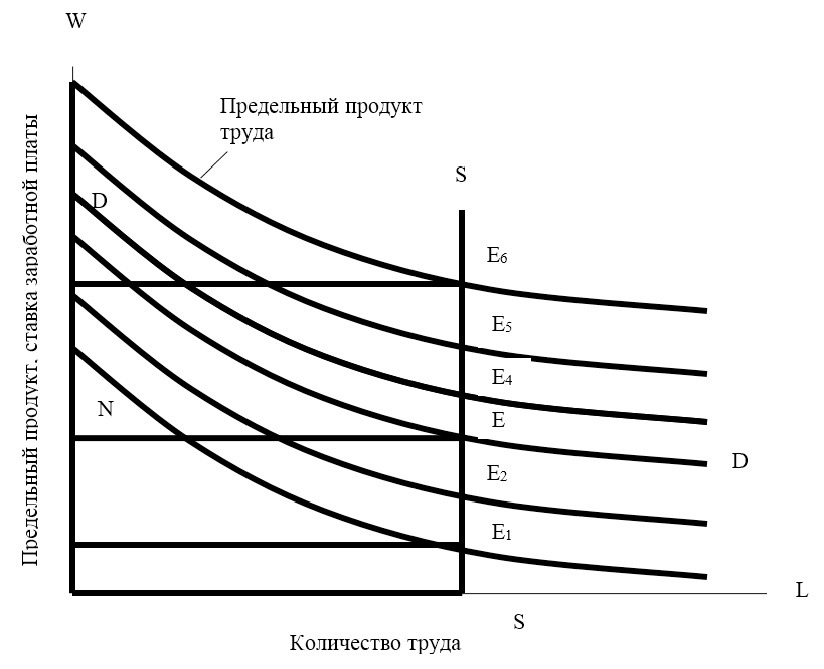

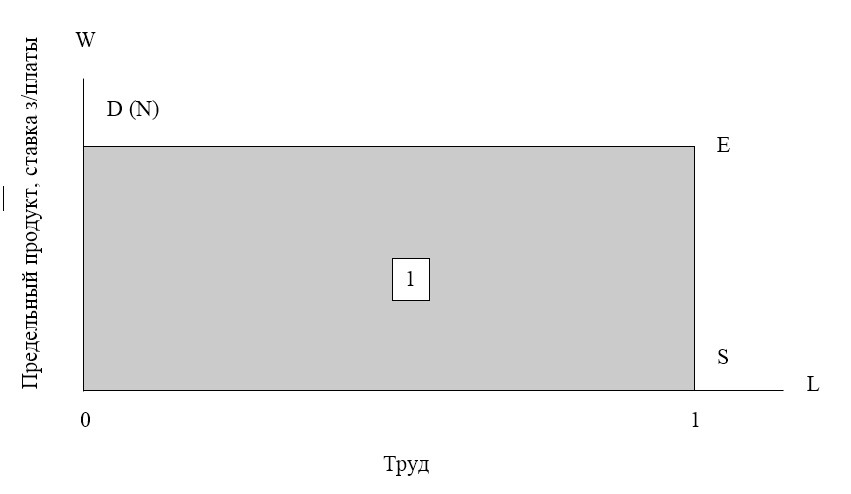

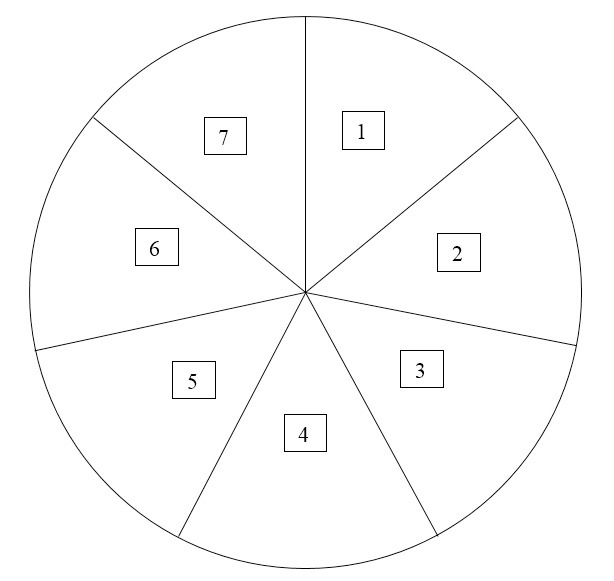

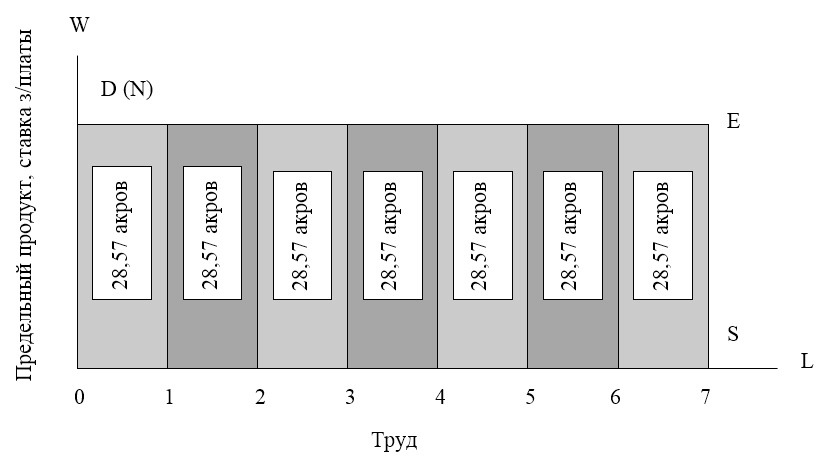

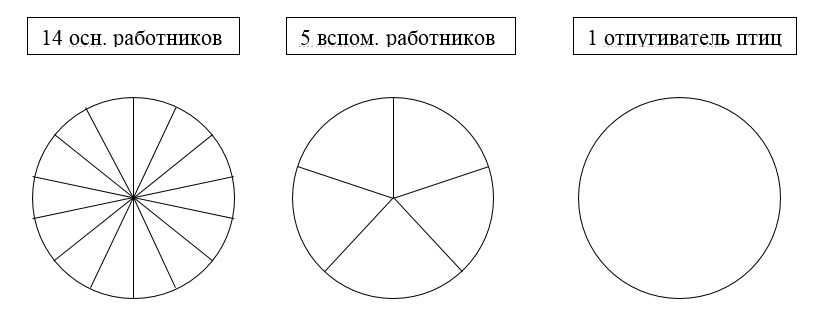

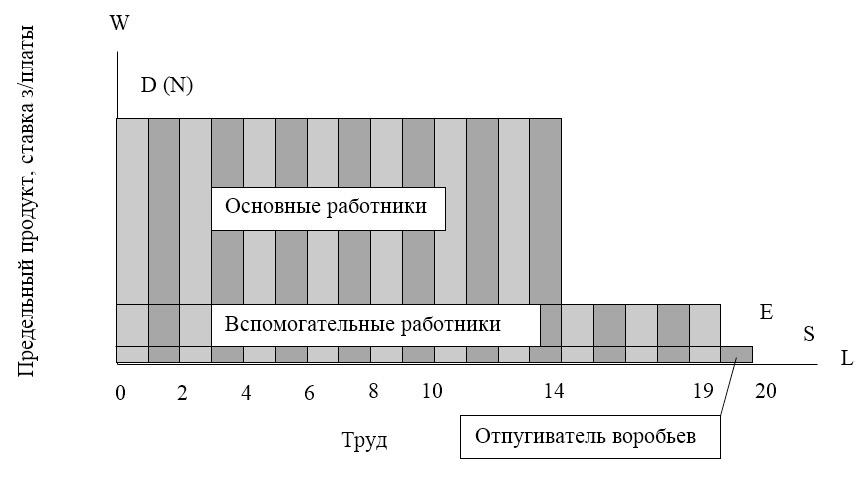

Таким образом, вообще, субъективное значение той или иной потребности для потребителя приобретает характер и форму ценности только после того, как оно будет выражено в единицах затрат труда, затрат ресурсов, в конечном счете, в денежных единицах, необходимых для получения возможности удовлетворения данной потребности, в единицах затрат, предваряющих процесс потребления, в единицах затрат предпотребления и необязательно совпадающих в общем случае с затратами на изготовление данного объекта потребления.