Бесплатный фрагмент - Анти-«Капитал»

Критика и развитие теории Карла Маркса

Предисловие

«Не бойся незнания, бойся ложного знания. От него все зло».

Лев Николаевич Толстой

Всеобщий, глобальный, вселенский смысл жизни человека, смысл существования человечества есть его саморазвитие в познании объективных законов саморазвития природы и общества, как ее части, и содействии этому саморазвитию, а не противодействие ему.

Всем лучшим, что имеет сегодня человек и общество, люди обязаны знанию и самознанию, науке. В том числе и совокупности всех общественных наук. В первую очередь, философии, экономической теории, медицине, образованию, юриспруденции и т. д.

Весь комплекс общественных наук доказывает, что природа и человечество развиваются и непрерывно, и неравномерно, с переменной скоростью.

Важнейшей формой неравномерности общественного развития является формационная цикличность хода человеческой истории, крупнейший вклад в понимание которой внес Карл Маркс. Он доказал, что по мере саморазвития общественного разделения труда и производительности общественного труда во всякой общественной самоорганизации происходит накопление противоречий между возрастающим общественным характером труда, общественным характером производительных сил и частнособственническим характером присвоения. Со временем и периодически состав и характер этих противоречий достигает таких критических масштабов, такого количества и качества, что они находят свое разрешение посредством, как правило, революционной смены производственных и общественных отношений, смены социально-экономических формаций.

Так в своей истории человечество прошло через первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную и капиталистическую формации.

Карл Маркс и его сторонники научно (на уровне развития науки в 19-м веке) обосновали достижение количеством и качеством противоречий капиталистических и империалистических частнособственнических производственных и общественных отношений «критической массы» и неизбежность смены капитализма социалистической общественной формацией, основанной на общественной собственности на средства производства и на планомерно-пропорциональном развитии в нем отношений производства и потребления. В целом, в начале ХХ-го века марксизм стал наиболее адекватной своему времени теоретической концепцией дальнейшего развития человеческого общества.

Вдохновленные этим, казавшимся безошибочным, обширным и глубоким знанием большевики и коммунисты осуществили в Российской Империи в 1917 г. Великую Октябрьскую социалистическую революцию и в течение более чем 70 лет строили социалистическое общество. В течение этого времени в СССР были достигнуты многие выдающиеся (и всегда критически противоречивые по методам достижения) результаты в развитии экономической и социальной сферы жизни общества, в борьбе с гитлеровским фашизмом, в соревновании двух конкурировавших мировых социально-экономических систем. Однако к концу этого периода в советском народном хозяйстве накопились существенные структурные диспропорции, проблемы с ростом общественной производительности труда, трудности с обеспечением людей качественными товарами народного потребления. На фоне этих нарастающих противоречий, негативного внешнего влияния и неспособности партийно-хозяйственной элиты предложить эффективные меры разрешения возникавших противоречий развития в обществе разразился экономический и социальный кризис, закончившийся предательством элит, развалом СССР, крахом социалистической идеи и практики социализма 1.0.

Однако процесс познания человеком природы и самого себя неостановим. За более чем 150 лет, прошедшие со времени научной и общественной деятельности Карла Маркса, человечество приобрело новые всесторонние, колоссальные по количеству и качеству знания, накопило гигантский практический опыт. Противоречия капитализма, империализма и глобализма, даже на фоне очевидных, но «очень дорогостоящих» для человечества их достижений, чрезвычайно углубились и обострились. И у человечества вновь накапливается «желание» осмыслить их и построить более социально справедливое и богатое посткапиталистическое общество.

Автор книги в течение крайних 35 лет своей жизни активно занимался (всегда факультативно, помимо основной работы конструктором в области машиностроения) критическим осмыслением марксистско-ленинской теории социалистического общества, противоречий теории и практики строительства социализма в СССР и других странах социалистической ориентации и «конструированием» теории подлинно социалистического общества, СОЦИАЛИЗМА 2.0.

По глубокому убеждению автора главной причиной краха СССР, кризиса теории и практики социализма 1.0 является наличие в марксистской трудовой теории стоимости и теории, так называемого, научного социализма существенной неполноты и критической ошибочности, исключающих долговременное и эффективное функционирование системы.

В книге предлагаются вниманию читателей важнейшие статьи автора, посвященные критике марксистской трудовой теории стоимости и ее развитию в диалектико-материалистическую теорию трудовой стоимости-ценности, теорию подлинно социалистического общества.

Все материалы автора представлены на сайте http://www.safonchikvn.ru.

Противоречие в названии категории «потребительная стоимость»

Широко известно, что фундаментальной теорией Карла Маркса, ставшей впоследствии базовой теорией, так называемой, марксистско-ленинской теории научного коммунизма (социализма), является его «трудовая теория стоимости». А ключевым положением уже этой теории является положение о двойственном характере труда и двойственном же строении продукта труда, как потребительной стоимости и стоимости.

Самое первое и, возможно, самое сигнальное (сигнализирующее о противоречивости) противоречие марксистской трудовой теории стоимости заключается уже в самом названии одной из двух системообразующих ее категорий — категории «потребительная стоимость».

В своем главном экономическом труде «Капитал. Критика политической экономии» термин «потребительная стоимость» К. Маркс употребляет уже на первой странице, в названии пункта 1 «Два фактора товара: потребительная стоимость и стоимость (субстанция стоимости, величина стоимости)» главы первой «Товар».

Казалось бы, непреложным фактом является то, что, по Марксу, категория «потребительная стоимость» имеет, исключительно, вещественное, натуралистическое, материалистическое содержание. В подтверждение этого утверждения можно привести такую цитату из «Капитала»:

«Полезность вещи делает ее потребительной стоимостью. Но эта полезность не висит в воздухе. Обусловленная свойствами товарного тела, она не существует вне этого последнего. Поэтому товарное тело, как, например, железо, пшеница, алмаз и т.п., само есть потребительная стоимость, или благо» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 36).

С другой стороны, бесспорно и то, что категория «стоимость» в теории Маркса имеет, противоположное материалистическому, вещественному трудовое содержание, измеряемое количеством труда, общественно необходимого для производства продукта.

И, тем не менее, в названии категории, полностью лишенной стоимостного содержания, Маркс употребил слово «стоимость».

Маркс мог бы употребить, например, слово полезность или значимость (от слов потребительное назначение, предназначение) или какое-либо другое. Но он соединил в одном словосочетании несоединимое! Он смешал в одной категории ту самую сущностную противоположность результата труда в конкретной форме и труда в абстрактной форме. И уже в этом проявляется глубинная противоречивость и самого термина «потребительная стоимость» и всей теории трудовой стоимости в целом.

Март 2019 г.

Противоречие в содержании категории «потребительная стоимость»

Казалось бы, нет в экономической теории Карла Маркса ничего более простого и однозначного, чем категория «потребительная стоимость» и материалистического, вещественного понимания содержания этой категории. Однако.

В предыдущем разделе мы анализировали противоречие в названии категории «потребительная стоимость». И говорили о том, что это, казалось бы, малозначительное и, на первый взгляд, сугубо лингвистическое противоречие является, вместе с тем, сигнальным, сигнализирующем о некоторое скрытом неблагополучии теории. И, как это часто бывает в различных науках, противоречие в названии, действительно, не является случайным, а является отражением наличия более существенного противоречия в содержании марксова понимания категории «потребительная стоимость».

С одной стороны, Марксом постоянно провозглашается вещественное, телесное, физико-химическое содержание потребительной стоимости. Уже в 4-м абзаце пункта 1 «Два фактора товара: потребительная стоимость и стоимость (субстанция стоимости, величина стоимости» главы первой «Товар» Маркс пишет:

«Полезность вещи делает ее потребительной стоимостью. Но эта полезность не висит в воздухе. Обусловленная свойствами товарного тела, она не существует вне этого последнего. Поэтому товарное тело, как, например, железо, пшеница, алмаз и т. п., само есть потребительная стоимость, или благо» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 36).

И повторяет эту мысль многократно, в различных вариациях. Особенно, в первой части книги первой. А с другой стороны, например, Маркс пишет о том, что для портного, пошившего два сюртука — один для себя, а второй для обмена — потребительная стоимость второго сюртука, близка к нолю или, практически, равна нолю:

«Эту отсутствующую у товара способность воспринимать конкретные свойства других товарных тел товаровладелец пополняет своими собственными пятью и даже более чувствами. Его товар не имеет для него самого непосредственной потребительной стоимости. Иначе он не вынес бы его на рынок. Он имеет потребительную стоимость для других» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 83. Выделено Сафончиком В. Н.).

При этом получается, что, с одной стороны, физико-химические и прочие материалистические свойства этих двух сюртуков одинаковые, следовательно, и потребительная стоимость должна быть одинаковой, а, с другой стороны, объявляется, что она, в то же время, может быть разной. А куда же, позвольте спросить Маркса, подевались материалистические, вещественные, предметные свойства второго сюртука этого незадачливого портного, даже если он и не вынесет его для обмена на рынок? Разве второй сюртук утратил свою способность укрывать портного от непогоды, ровно так же, как и первый? И разве он не содержит в себе, как и первый, столько же ткани, ниток, крючков и пуговиц? Ведь, всем же очевидно равенство вещественного содержания и вещественных потребительных свойств обоих сюртуков! Но Маркс утверждает в этой цитате, что второй сюртук для портного потребительной стоимости, то есть, вещественного содержания, вещественной формы и вещественных свойств — не имеет! Не имеет потому, что портной сам им не пользуется, а выносит его на рынок для обмена.

В другом месте «Капитала», развивая теорию происхождения денег, Карл Маркс пишет:

«Потребительная стоимость денежного товара удваивается. Наряду с особенной потребительной стоимостью, принадлежащей ему как товару, — например, золото служит для пломбирования зубов, является сырым материалом для производства предметов роскоши и т.д., — он получает формальную потребительную стоимость, вытекающую из его специфически общественных функций» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 87. Выделено Сафончиком В. Н.).

Не правда ли, налицо парадокс. Ведь, по изначальному определению Маркса должно получаться, что, поскольку физико-химические состав и свойства, например, одной унции золотого песка до и после того, как золото стало выполнять роль денежного товара, остаются одинаковыми, и, соответственно, одинаковой должна была бы быть в обоих случаях и его потребительная стоимость! Ан нет! Она, по приведенному выше утверждению Маркса, удваивается!

Эта противоречивость, с одной стороны, в неизменности и, с другой стороны, одновременной изменчивости потребительной стоимости денежного товара, еще очевидней будет, быть может, если вспомнить, что в свое время роль денег выполняли другие, более обыденные, товары: скот, раковины и т. п. Неужели у читателей, живущих в ХХI-м веке, хотя бы и в некоторой степени являющихся материалистами, могут возникнуть какие-либо сомнения в неизменности материальных свойств этих объектов до и после установления их денежного бытия?!

Приведу еще один пример противоречивости взглядов Маркс по вопросу о содержании категории «потребительная стоимость». Маркс пишет:

«Машина, которая не служит в процессе труда, бесполезна. Кроме того, она подвергается разрушительному действию естественного обмена веществ. Железо ржавеет, дерево гниет. Пряжа, которая не будет использована для тканья или вязанья, представляет собой испорченный хлопок. Живой труд должен охватить эти вещи, воскресить их из мертвых, превратить их из только возможных в действительные и действующие потребительные стоимости» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 174,175. Выделено Сафончиком В. Н.).

В этом рассуждении Маркса получается, что вся совокупность вещественных свойств простаивающей, но все еще работоспособной машины, остается, присутствует, а, следовательно, ее потребительная стоимость и одна потенциальная, всеобщая сторона полезности остается, а другая сторона, конкретная, действительная, реализованная сторона полезности — участие в процессе труда и создания продукта и стоимости отсутствует! Но причем здесь вещественное определение Марксом потребительной стоимости и превращение вещественных свойств машины из «возможных» в действующие, «действительные»? И получается, что одна и та же машиностроительная конструкция, как сложнейшая вещественная система имеет потребительную стоимость, если действует, и не имеет потребительной стоимости, если не действует!

Нет, Карл Маркс в этом Вы не правы!

И, в завершение, еще одна цитата:

«Первая предпосылка, необходимая для того, чтобы предмет потребления стал потенциальной меновой стоимостью, сводится к тому, что данный предмет потребления существует как не потребительная стоимость, имеется в количестве, превышающем непосредственные потребности своего владельца» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 85. Выделено Сафончиком В. Н.).

Представляете? По Марксу получается, что предмет (материальный объект, материальная система) то существует, как предмет, когда он потребляется, скажем, самим изготовителем, то существует, как «не потребительная стоимость», как не предмет!

Впрочем, легко нам сегодня подшучивать над великим мыслителем. Задумаемся лучше над тем, каковыми были бы мы на его месте 150 лет назад. И каковы мы сегодня по сравнению с его прошлым величием?

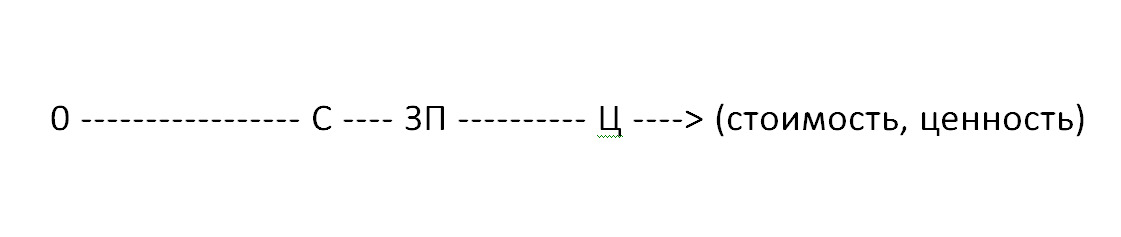

Сегодня мы у такой противоречивости можем усмотреть следующую причину. Для нормальной диалектики его главной категории «товар» Марксу, кроме вещественной потребительной стоимости и трудозатратной стоимости, катастрофически не хватало еще одной категории. Категории, отражающей результативное, полезностное и субъективно оцениваемое потребителями свойство продукта труда, товара, его редкость, его качество, его способность удовлетворять потребность конкретного потребителя, находящегося в конкретной потребительной ситуации. Категории, хотя бы отчасти отражающей содержание категории «ценность», присутствующей в альтернативном марксизму субъективистском маржинализме его идеологических оппонентов. Отсюда и наблюдаемое смешение в трактовке базовых категорий марксовой теории.

Однако подробнее об этом мы будем говорить ниже, в разделах, посвященных разрешению противоречий марксизма, после того, как предложим истинное понимание тройственного строения продукта труда.

Март 2019 г.

Противоречие в определении стоимости общественно необходимым рабочим временем

Более глубокое, более точное обоснование и утверждение трудового характера стоимости продукта труда, чем это было достигнуто А. Смитом и Д. Риккардо, являлось одной из главнейших задач К. Маркса в его работе над «Капиталом». Таковое утверждение служило фундаментом всего выстроенного Марксом здания политической экономии капиталистического общества, важнейшим источником его внутренних противоречий и предпосылкой его исторически преходящего характера. Долгие годы и десятилетия сторонниками марксистской теории оно считалось высочайшим и безупречным достижением основоположника марксизма и социализма.

Однако более чем полтора века истории человеческой цивилизации, наличие более чем семидесятилетнего опыта построения социалистического общества, социализма версии 1.0, вообще, новый уровень человеческого знания позволяют по-новому, критически и, вместе с тем, конструктивно, оценить положения марксизма о стоимости и увидеть в них все скрытые и неразрешенные противоречия. Сложность и колоссальная важность такого их обнаружения и разрешения диктует необходимость обширного цитирования представлений К. Маркса о стоимости, представленных в его работе «Капитал», и возможно более подробного их анализа.

Итак, в «Капитале» Маркс пишет:

«Если отвлечься от потребительной стоимости товарных тел, то у них остается лишь одно свойство, а именно то, что они — продукты труда. Но теперь и самый продукт труда приобретает совершенно новый вид. В самом деле, раз мы отвлеклись от потребительной стоимости, мы вместе с тем отвлеклись также от тех составных частей и форм его товарного тела, которые делают его потребительной стоимостью. Теперь это уже не стол, или дом, или пряжа, или какая-либо другая полезная вещь. Все чувственно воспринимаемые свойства погасли в нем. Равным образом теперь это уже не продукт труда столяра, или плотника, или прядильщика, или вообще какого-либо иного определенного производительного труда. Вместе с полезным характером продукта труда исчезает и полезный характер представленных в нем видов труда, исчезают, следовательно, различные конкретные формы этих видов труда; последние не различаются более между собой, а сводятся все к одинаковому человеческому труду, к абстрактно человеческому труду.

Рассмотрим теперь, что же осталось от продуктов труда. От них ничего не осталось, кроме одинаковой для всех призрачной предметности, простого сгустка, лишенного различий человеческого труда, т.е. затраты человеческой рабочей силы безотносительно к форме этой затраты. Все эти вещи представляют собой теперь лишь выражения того, что в их производстве затрачена человеческая рабочая сила, накоплен человеческий труд. Как кристаллы этой общей им всем общественной субстанции, они суть стоимости — товарные стоимости» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 38).

Итак, рассуждая об абстрактно человеческом, одинаковом для всех людей характере труда, как созидателе субстанции стоимости, подчеркивая с этой точки зрения полнейшее отвлечение от качественных особенностей различных видов конкретного труда, Маркс определяет его, как «простой сгусток» лишенного различий человеческого труда, очевидно имея ввиду, что «простой сгусток» есть высшая форма качественной однородности чего бы то ни было в природе.

Сегодня, спустя 150 лет после того, как это сделал Маркс, не представляет особого труда, отвлекаясь от конкретного характера и специфических форм таких достаточно отличающихся друг от друга видов труда как, например, труд ткача и портного, от особенностей движения их тел, рук, ног, глаз в процессе ткачества и портняжества, увидеть общую обоим этим видам труда затрату мышц, мозга, нервов, сердца, общую им обоим затрату, в целом, рабочей силы, общее им обоим накопление усталости, имеющее место быть у обоих к концу рабочей смены, общее снижение работоспособности и прочее, и прочее. Однако сегодня уже и не так очевидно, а вернее, очевидно совсем наоборот, что это сравнение абстрактно человеческого труда с «простым сгустком» не в полной мере является отвлечением от всех его качественных характеристик и различий. Ведь сегодня у нас перед глазами есть куда больше примеров аналогичных «сгустков, чем перед взором Карла Маркса.

В качестве такого «сгустка» мы можем представить себе, например, всевозможные жидкие молочные продукты, начиная от обезжиренного молока и заканчивая сметаной высокой жирности. Ведь все это есть лишь «сгустки» воды и, главным образом, белков, жиров и углеводов, присутствующих в этих продуктах в различных количествах. И все эти однородные по составу сгустки, не говоря уже здесь об их пищевой полезности, имеют, по крайней мере, еще одно различное качество — разную физическую плотность.

Так и однородный абстрактно человеческий труд, например, труд двух разных ткачей, совершающих одни и те же конкретные рабочие движения, но производящих за одно и то же рабочее время разное количество одинакового по качеству полотна и расходующих разное количество затрат рабочей силы, представляет собой «сгустки» труда различной «плотности».

Я привел здесь этот пример с различными жидкими продуктами, содержащими молоко, для того, чтобы подчеркнуть, что сравнение Марксом абстрактно-человеческого труда с «простым сгустком» представляется в значительной степени упрощенным. Маркс, конечно, понимал, что одинаковый по конкретному характеру труд может осуществляться с различной интенсивностью, с вмещением в одно и то же рабочее время различных по количеству затрат рабочей силы, с расходованием различной рабочей энергии. Но предположить, что затраты неравномерно расходуемой рабочей силы можно (нужно) измерять, например, затратами рабочей энергии, в середине XIX-го века, видимо, не мог даже Маркс. Случись бы такое, возможно, Маркс и к своему среднему, общественно необходимому рабочему времени отнесся бы более диалектично. А так он им и ограничился. Исходя из некорректной аналогии с «простым сгустком» Маркс сформулировал свой главный тезис:

«Итак, величина стоимости данной потребительной стоимости определяется лишь количеством труда, или количеством рабочего времени, общественно необходимого для ее изготовления. 9) Каждый отдельный товар в данном случае имеет значение лишь, как средний экземпляр своего рода 10)» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 39).

И далее Маркс дал сноску 10)

10) «Все продукты одного и того же рода образуют, в сущности, одну массу, цена которой определяется в целом, независимо от частных обстоятельств» (LeTrosne, цит. соч., стр.893) (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 39. Выделено Сафончиком В. Н.).

Дал сноску и сам, как будто, не заметил, что в ней речь идет не о стоимости товара, а о его цене. И это еще одно противоречие теории. Цена же, как политэкономическая категория, в его, марксовом, и нашем нынешнем рассмотрении пока отсутствует. В дальнейшем же мы увидим: что справедливо для цены, неверно по отношению к стоимости.

С другой стороны, у отмечаемой нами неоднородности труда есть и еще одно измерение. Качественное. И хотя здесь мы рассматриваем содержание марксова понимания категории стоимость и, как бы, должны отвлекаться от качественных характеристик труда, попробуем, отчасти, не отвлечься.

Профессионально одинаковый труд двух разных художников, совершающих практически идентичные рабочие движения, качественно одинаково отличающийся и от труда ткача, и от труда портного, вполне может создавать и, чаще всего, и создает картины, имеющие совершенно различающееся эстетическое значение, потребительную ценность, обусловливающую совершенно различную их продажную цену, например, на одном и том же аукционе. А это означает, что этот представлявшийся К. Марксу однородным «простой сгусток» качественно отличающегося ото всех других видов труда, но качественно однородного самому себе, уже и по затратам рабочей силы художественного труда, обладает совершенно различным качеством и обусловливает совершенно различное качество своего продукта.

Другим ярчайшим примером глубокой качественной неоднородности, глубокого качественного различия, казалось бы, однородного по качеству труда, поскольку он, очевидно, качественно отличается от всех других видов трудовой деятельности, является труд музыкантов, исполняющих одно и то же произведение, на одном и том же музыкальном инструменте, например, труд разных пианистов. Оба таких музыканта пользуются одними и теми же «средствами производства»: роялем, стулом, партитурой. Оба затрачивают во время исполнения одну и ту же рабочую силу. Однако, как это сплошь и рядом оказывается на практике, музыку они «производят» совершенно разную. И одного из них, вполне возможно, слушать не захочет никто, в то время как другого отблагодарят и бурной овацией, и соответствующим материальным вознаграждением.

Но такая и именно такая качественная неоднородность, качественно неодинаковая результативность труда различных представителей каждой отдельной разновидности труда, наиболее очевидная в приведенных примерах труда работников, так называемых, творческих профессий, имеет место в труде самых различных и не столь специфически особенных и сложных разновидностей. Каждый читатель может найти тому величайшее количество примеров из своей личной и общественной практики.

И как же Маркс предложил решать эту проблему качественной неоднородности, качественной различности продуктов труда одного конкретного характера, одного и того же профессионального рода? Он предложил логику и процедуру учета труда сложного, качественного, как «возведение в степень или умножение труда простого»! То есть, при определении стоимости каждого продукта на основе общественно среднего, общественно необходимого рабочего времени практикующие экономисты (бухгалтеры) и руководители предприятий, учреждений, организаций должны были относить конкретный продукт еще и к определенной качественной категории (определенному сорту, группе качества) и исчислять общественно необходимое рабочее время только в пределах продуктов именно этой качественной категории.

К каким трудностям счета это приводило, могут доподлинно знать, видимо, только те, кто этим занимался в советское время непосредственно.

Из приведенных примеров можно сделать вывод о том, что предложенный родоначальниками теории трудовой стоимости и подтвержденный Марксом уровень анализа продукта труда, характер разделения его количественной и качественной сторон сегодня может быть признан, по меньшей мере, неполным и недостаточным. Можно утверждать, что в экономических трудах Маркса и его предшественников был достигнут только первый уровень разделения продукта труда по категориям количество и качество. Говоря языком математики, можно сказать, что ими была взята только «первая производная» всех продуктов всевозможных разновидностей труда по качеству — разделение всех видов труда на его качественные специфические профессиональные разновидности по признакам различного конкретного характера выполненного труда

Сегодня необходимо взять «вторую производную» труда по качеству — сделать анализ, дать показатель, предложить политэкономическую категорию, отражающую неоднородность труда людей одной и той же профессии, выполняющих труд одного и того же рода, одной и той же разновидности. «Вторую производную» по его результативности, по потребительному значению, по степени удовлетворения потребителя неодинаковыми результатами этих, на первый «марксов» взгляд, по первой производной, однородных видов труда.

Какой может быть эта «вторая производная» по качеству от продукта труда будет показано в соответствующем разделе данной работы позднее. А пока вернемся к противоречиям марксистской категории «стоимость».

Повторим, по Марксу, стоимость есть рабочее время, общественно необходимое для изготовления продукта, товара. Правомерно понимать, что, по Марксу, в экономической теории должна существовать только общественно необходимая стоимость продукта. Но ведь сам Маркс употреблял и понятие «рыночная стоимость», как стоимость, отклоняющаяся на рынке от общественно необходимой, и даже «индивидуальная стоимость», как, стоимость продукта у индивидуального производителя. Например, Маркс писал:

«Индивидуальная стоимость этого товара теперь ниже его общественной стоимости, т.е. товар стоит меньше рабочего времени, чем огромная масса продуктов того же рода, произведенных при средних общественных условиях» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 296. Выделено Сафончиком В. Н.).

Проведем элементарную подстановку в последнее предложение. По Марксу, рыночная стоимость есть рыночное общественно необходимое рабочее время?! Индивидуальная стоимость есть индивидуальное общественно необходимое рабочее время?! Но возможно ли такое с точки зрения нормальной логики, с точки зрения здравомыслия? Возможно ли это, наконец, с точки зрения так горячо любимой Марксом диалектики?

С точки зрения здравомыслия, нормальной логики и диалектики единичного и всеобщего, части и целого сначала существует и сначала должна быть определена единичная категория — индивидуальная стоимость, как затраты рабочего времени, индивидуально необходимые каждому работнику, изготавливающему данный продукт в своих реальных и индивидуальных (а не гипотетических общественно средних) условиях. А затем из различных по величине индивидуальных стоимостей должны определяться и исчисляться любые общностные категории: парная стоимость у двух индивидуальных производителей, групповая стоимость, отраслевая стоимость. И только потом и, наконец, общественная, общественно необходимая стоимость! А у Маркса наоборот! Он сначала, образно говоря, определил лес, как некую совокупность «неизвестно чего», а уже затем стал говорить об одиночном дереве, как каком-то, своеобразном, лесе, состоящем всего из одного растительного объекта.

Если это не грубейшее и фундаментальное противоречие, тогда объясните мне что есть противоречие вообще.

Но и это еще не все. В существе понимания и употребления Марксом категории общественно необходимое рабочее время есть и еще одно противоречие. Эта категория употребляется Марксом в единственном понимании содержания, как времени, общественно необходимого для изготовления продукта. А разве для теоретика политической экономии и для практика хозяйственного управления безразлично рабочее время, общественно необходимое для удовлетворения всей общественной потребности в данном продукте? И ведь, согласитесь, чаще всего, это далеко не одно и то же рабочее время!

Предположим, например, что в обществе в год имеется потребность в 1 млн. электроламп мощностью 100 вт. И предположим, на заводах в Саранске и Саратове есть производственные мощности как раз на эту потребность, с совокупными годовыми затратами в 1 млрд. часов рабочего времени в год. Это и есть общественно необходимое рабочее время и для изготовления электроламп и для удовлетворения потребности в лампах именно сегодня. А завтра КПСС построила новый город в Сибири и потребность в лампах возросла на 10%. Общественно необходимое рабочее время для изготовления (производственные мощности) на старых заводах прежние, а общественно необходимое для удовлетворения возросших потребностей, общественно потребное рабочее время стало 1,1 млрд. часов. А какой категорией у Маркса выражается такое общественно необходимое, общественно потребное рабочее время? Никакой.

В очередной раз, на примере очередного противоречия мы наблюдаем очевидную нехватку в теории стоимости Карла Маркса экономической категории, отражающей результативную сторону индивидуального и общественного труда. И такая нехватка может быть устранена, как мы увидим в дальнейшем, в рамках развития трудовой теории стоимости в теорию трудовой ценности.

Март 2019 г.

Противоречия относительной и эквивалентной форм стоимости

Анализ меновой формы стоимости К. Маркс начинает с простой, единичной или случайной формы стоимости

«х товара А = y товара В, или: х товара А стоит y товара В. (20 аршин холста = 1 сюртуку, или: 20 аршин холста стоят одного сюртука.)» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 48).

По словам К. Маркса:

«Тайна всякой формы стоимости заключена в этой простой форме стоимости» (Там же, Стр. 48).

Как известно, Маркс разгадывает эту тайну следующим образом.

На протяжении последующих 14 страниц «Капитала» он последовательно и методично доказывает, что:

— в меновом отношении двух товаров товар, находящийся на первом месте, находится, исключительно, в относительной форме стоимости, а товар, находящийся на втором месте, исключительно, в эквивалентной форме стоимости;

— в меновом отношении двух товаров только товар, находящийся на первом месте, получает форму стоимости в натуральном виде, в виде совокупности вещественных свойств, в виде потребительной стоимости второго товара;

— в меновом отношении двух товаров только натуральная форма второго товара, находящегося во второй части уравнения, и выступающего в эквивалентной форме стоимости, становится формой стоимости первого товара.

А в результате:

«посредством стоимостного отношения натуральная форма товара В становится формой стоимости товара А, или тело товара В становится зеркалом стоимости товара А 18). Товар А, относясь к товару В как к стоимостной плоти, как к материализации человеческого труда, делает потребительную стоимость В материалом для выражения своей собственной стоимости» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 52).

и

«Натуральная форма товара становится формой стоимости. Но nota bene [заметьте хорошенько]: для товара В (сюртука, или пшеницы, или железа и т.д.) это quid pro quo [появление одного вместо другого] осуществляется лишь в пределах стоимостного отношения, в которое вступает с ним любой иной товар А (холст и т.д.), — лишь в рамках этого отношения» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 56).

Иными словами, по Марксу, натуральная форма товара, его потребительная стоимость, может быть и зеркалом стоимости товара, и формой стоимости товара, но только не самого этого товара, а другого товара, стоящего на первом месте в меновом отношении, и только в пределах этого менового отношения.

Вспомним теперь, что, по Марксу и марксизму

«Величина стоимости данной потребительной стоимости определяется лишь количеством труда, или количеством рабочего времени, общественно необходимого для ее изготовления» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 39).

И зададимся закономерным вопросом: каким, образом натуральная форма одного товара, его потребительная стоимость, может быть, например, зеркалом рабочего времени, общественно необходимого для изготовления другого товара? Да и, вообще, как можно, расположив рядом с зеркалом один товар, увидеть в нем другой, а, тем более, не его внешние, видимые вещественные, а специфические общественные стоимостные свойства? Как, вообще, стоя перед зеркалом в сюртуке, можно увидеть в нем не только стоимость холста, а хотя бы только сам холст?

Представляется, что увидеть в этом зеркале можно только вместо левобортного сюртука правобортный, или наоборот!

Это, что касается зеркала. Теперь о форме.

Чтобы увидеть в сюртуке, например, такое его специфическое, но, опять-таки, вещественное свойство, как, например, молекулярный или атомный состав составляющих его материалов, необходим электронный микроскоп высочайшего разрешения. Возможно, изображение холста под этим же микроскопом будет выглядеть очень похожим на изображение сюртука. И эта похожесть ничуть не противоречит всеобщему атомно-молекулярному строению материального мира! Только, спрашивается, зачем и почему, для того, чтобы выявить и, возможно более точно, качественно и количественно определить это самое атомно-молекулярное строение холста нужно класть под микроскоп сюртук?!

Соответственно, спрашивается, почему у Маркса стоимостное содержание холста полнее и точнее обнаруживается в сюртуке, а не в самом холсте?!

Можно предположить, что просвещенный читатель ответит словами самого Маркса:

«В стоимостном отношении холста к сюртуку сюртук фигурирует как нечто качественно одинаковое с холстом, как вещь того же самого рода, потому что он есть стоимость. Он играет здесь роль вещи, в которой проявляется стоимость или которая в своей осязательной натуральной форме представляет стоимость» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 51).

Но ведь Маркс сам же констатирует в следующих строчках «Капитала» и сомнительность, и неубедительность своих аргументов:

«Конечно, сюртук — тело товара сюртук — есть только потребительная стоимость. Сюртук столь же мало выражает собой стоимость, как и первый попавшийся кусок холста» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 51).

Но если согласиться с этим — рушится вся теория стоимости! Марксу нужно искать спасительные аргументы! И Маркс их «находит»!

«Но это доказывает лишь, что в пределах своего стоимостного отношения к холсту сюртук значит больше, чем вне его, — подобно тому, как многие люди в сюртуке с золотым шитьем значат больше, чем без него» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 51).

Еще одна аналогия! Человек в простом сюртуке и человек в сюртуке с золотым шитьем! Ну что против этого можно возразить?

Действительно, часто или даже, как правило, в служебном, в имущественном и многих других отношениях человек в сюртуке с золотым шитьем значит больше, имеет большую значимость, в конце концов, имеет большую власть над людьми, чем человек в простом грубом сюртуке. Но, ведь, по аналогии со стоимостным отношением, в котором происходит отвлечение от всяких качественных различий соотносимых друг с другом товаров, основой сравнения, основой сопоставления, основой соотношения двух человек в этом примере является то общее, объединяющее их между собой и отличающее их от других живых и неживых предметов, качество — их человеческая родовая сущность, их обоюдная принадлежность к роду «homo sapiens», которая, на самом деле, естественно, устанавливается раньше их взаимного соотношения, в отношениях каждого из этих двух людей к окружающему их внешнему миру: к животным, растениям, земле, воде, воздуху и т. д. Только это их сущностное равенство, установленное прежде взаимного различия, и позволяет далее соотносить их друг с другом, сравнивать их относительную значимость.

Таким образом, относительно более высокая значимость человека в сюртуке с золотым шитьем, как бы велика она не была, не может быть воплощением, выражением человеческой природы и сущности человека в простом сюртуке. Относительно более высокая значимость не является воплощением человеческой сущности в отношении двух людей друг к другу в большей мере, чем вне этого отношения. Воплощением, выражением, формой человеческой сущности является сама собственная форма данного конкретного человека, сама его данная конкретная форма в той части, в которой она отличает его от других объектов природы.

С другой стороны, конечно, данная конкретная форма человека, например, наличие на нем сюртука с золотым шитьем, облегчает и ускоряет обнаружение в нем самом (а не в другом человеке!) человеческой сущности по сравнению с выявлением таковой в «раннем» человеке, имеющем из одежды лишь набедренную повязку. Ведь какой-либо клочок травы на бедрах дикой обезьяны можно еще спутать с набедренной повязкой первобытного человека. А вот чтобы не увидеть в макаке, напялившей сюртук с золотым шитьем, прежнюю обезьяну нужно очень «постараться».

Так и в стоимостном отношении товара холст и товара сюртук. Их стоимостная сущность, их стоимостное содержание, т.е. наличие в них овеществленного человеческого труда, обнаруживает сама натуральная форма этих товаров, каждого по отдельности и раньше их взаимного соотношения, коль скоро натуральная форма товара холст и натуральная форма товара сюртук обнаруживает и, прямо-таки, выпячивает наличие в них воплощенного всеобще абстрактного человеческого труда при сравнении каждого из них с предметами окружающего мира, данными человеку природой в готовом виде.

В стоимостном отношении холста и сюртука последний не может быть воплощением стоимости холста в большей мере, чем вне этого отношения. Хотя, конечно же, при сравнении холста и сюртука, например, с яблоком на прилавке рыночного торговца, и в сюртуке, и в холсте, как продуктах, заключающих в себе, очевидно, большее количество труда, стоимость обнаруживается и легче, и быстрее.

Вернемся теперь к следующим строкам «Капитала»:

«Относительная форма стоимости и эквивалентная форма — это соотносительные, взаимно друг друга обусловливающие, нераздельные моменты, но в то же время друг друга исключающие или противоположные крайности, т.е. полюсы одного и того же выражения стоимости» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 48).

И еще к этим:

«Правда, выражение 20 аршин холста = 1 сюртуку, или 20 аршин холста стоят 1 сюртука, включает в себя и обратное отношение: 1 сюртук = 20 аршин холста, или 1 сюртук стоит 20 аршин холста. Но мне приходится, таким образом, перевернуть уравнение для того, чтобы дать относительное выражение стоимости сюртука, и, раз я это делаю, холст вместо сюртука становится эквивалентом. Следовательно, один и тот же товар в одном и том же выражении стоимости не может принимать одновременно обе формы. Более того: последние полярно исключают друг друга» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 49).

Приложим, далее, несколько большие, чем это сделал Маркс, усилия и, все-таки, «перевернем уравнение» простого выражения стоимости, простой формы стоимости, не в одной только фразе, а на протяжении всех упомянутых ранее 14 страниц «Капитала». Или, даже, иначе, не будем «переворачивать» теорию, а просто станем на точку зрения владельца второго товара. И применим всю, якобы, убедительнейшую марксову аргументацию по поводу относительной формы стоимости и эквивалентной формы стоимости теперь уже товаров В и А (а не А и В).

И теперь уже с еще большим основанием мы можем констатировать, что, по Марксу и марксизму, в меновом отношении двух товаров натуральная форма первого товара, его потребительная стоимость, является и зеркалом стоимости, и формой стоимости второго товара, а натуральная форма второго товара, его потребительная стоимость, является и зеркалом стоимости, и формой стоимости первого товара. То есть, применительно к «любимым» холсту и сюртуку, по Марксу и марксизму, в меновом отношении холста и сюртука натуральная форма сюртука, его потребительная стоимость, является и зеркалом стоимости, и формой стоимости холста, а натуральная форма холста, его потребительная стоимость является и зеркалом стоимости, и формой стоимости сюртука.

А это означает, что ровно то же, что Маркс пишет о роли и характере сюртука в меновом отношении с холстом:

«В производстве сюртука в форме портняжного труда действительно затрачена человеческая рабочая сила. Следовательно, в нем накоплен человеческий труд. С этой стороны сюртук является „носителем стоимости“ хотя это его качество и не просвечивает сквозь его ткань, как бы она тонка не была. И в своем стоимостном отношении к холсту он выступает лишь этой своей стороной, т.е. как воплощенная стоимость, как стоимостная плоть» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 51).

Маркс должен был бы написать и о холсте, а именно, что и холст, его потребительная стоимость, является и «носителем стоимости» и «воплощением стоимости».

В таком случае, получается, что, при всей своей «призрачности и прозрачности», и холст, и сюртук, все-таки оба, каждый и именно своей собственной натуральной формой, своей собственной потребительной стоимостью являются и «носителями стоимости», и «воплощениями стоимости». И какую такую «еще более воплощенную форму» своей стоимости они находят в меновом отношении в потребительной стоимости друг друга?..

Вернемся далее еще раз к фундаментальному положению Маркса о стоимости:

«Величина стоимости данной потребительной стоимости определяется лишь количеством труда, или количеством рабочего времени, общественно необходимого для ее изготовления» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 39).

И теперь зададимся вопросом, каким таким чудом в меновом отношении холста и сюртука натуральная форма сюртука, его потребительная стоимость, является и зеркалом, и формой рабочего времени, общественно необходимого для изготовления холста? И каким таким чудом в меновом отношении холста и сюртука натуральная форма холста, его потребительная стоимость, является и зеркалом, и формой рабочего времени, общественно необходимого для изготовления сюртука?

И, пытаясь ответить на этот вопрос, не будем забывать также, что, по Марксу и марксизму, натуральная форма холста, его потребительная стоимость никогда и ни при каких обстоятельствах не может быть ни зеркалом, ни формой рабочего времени, общественно необходимого для изготовления самого холста! А натуральная форма сюртука, его потребительная стоимость, по Марксу и марксизму, никогда и ни при каких обстоятельствах не может быть ни зеркалом, ни формой рабочего времени, общественно необходимого для изготовления самого сюртука! Ни в меновых отношениях, ни вне таковых!

Может быть таким чудодейственным приемом оказалось проявление все того же товарного фетишизма, о котором Маркс будет писать позже, но почему-то забудет в этом фундаментальном месте «Капитала» и своей теории стоимости:

«Несмотря на то, что сюртук выступает застегнутым на все пуговицы, холст узнает в нем родственную себе прекрасную душу стоимости. Но сюртук не может представлять стоимости в глазах холста без того, чтобы для последнего стоимость не приняла формы сюртука» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 51).

«Сюртук выступает», «холст узнает», «сюртук не может представлять», «в глазах холста»…

Давайте сейчас вместо этих мифических «действующих лиц» отношений обмена вернемся к реальным действующим лицам, к людям, к владельцу товара холст и владельцу товара сюртук. Владелец товара «20 аршин холста» обменивает свой холст на товар «1 сюртук» владельца сюртука, и, наоборот, владелец товара «1 сюртук» обменивает свой сюртук на товар «20 аршин холста» владельца холста.

По Марксу и марксизму получается, что, при этом, владелец товара «20 аршин холста» обнаруживает в вещественных, натуральных свойствах, в потребительной стоимости получаемого им товара «1 сюртук» такие же затраты общественно необходимого рабочего времени, как и рабочее время, общественно необходимое для изготовления его товара «20 аршин холста», и, на основании этого обнаружения, делает вывод о том, что именно это рабочее время и составляет стоимость его товара «20 аршин холста»…

Для того чтобы полнее и глубже понять всю парадоксальность подобного представления, целесообразно привести и дополняющее его, соотносительное.

По Марксу и марксизму получается, что, при этом, владелец товара «1 сюртук» обнаруживает в вещественных, натуральных свойствах, в потребительной стоимости получаемого им товара «20 аршин холста» такие же затраты общественно необходимого рабочего времени, как и рабочее время, общественно необходимое для изготовления его товара «1 сюртук» и, на основании этого обнаружения, делает вывод о том, что именно это рабочее время и составляет стоимость его товара «1 сюртук»…

Кто скажет, что эти формулировки есть строгое диалектическое причинно-следственное отношение, а не есть вопиющее противоречие, тот пусть, как говорится, бросит в автора (разумеется, этих строк) камень. А автор, если «выживет», предложит свой путь разрешения и этого противоречия, только тоже несколько позднее.

А пока укажем еще на одно.

Перейдем, вслед за Марксом, от анализа качественного содержания форм стоимости, относительной и эквивалентной ее форм, к количественному содержанию.

В подпункте «b) Количественная определенность относительной формы стоимости» «Капитала» Маркс пишет:

«Каждый товар, потребительная стоимость которого должна быть выражена, представляет собой известное количество данного предмета потребления, например, 15 шеффелей пшеницы, 100 фунтов кофе и т. д. Это данное количество товара содержит в себе определенное количество человеческого труда. Следовательно, форма потребительной стоимости должна выражать не только стоимость вообще, но количественно определенную стоимость, или величину стоимости. Поэтому в стоимостном отношении товара А к товару В, холста к сюртуку, товар вида сюртук не только качественно отождествляется с холстом, как стоимостной плотью вообще, но определенному количеству холста, например, 20 аршинам, приравнивается определенное количество стоимостной плоти, или эквивалента, например, 1 сюртук. Уравнение „20 аршин холста = 1 сюртуку, или 20 аршин холста стоят одного сюртука“ предполагает, что в одном сюртуке содержится ровно столько же субстанции стоимости, как и в 20 аршинах холста, что оба эти количества товаров стоят равного труда, или равновеликого рабочего времени» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 52, 53).

В этом фрагменте «Капитала» Маркс однозначно и категорически утверждает, что уже простое, единичное, и случайное меновое отношение двух товаров (20 аршин холста = 1 сюртуку) содержит в себе не только качественное единство, качественную тождественность стоимостной плоти обоих товаров, но и количественное равенство этой стоимостной плоти.

И, действительно, если помимо качественной тождественности, обоюдного содержания в двух товарах стоимостной плоти, затрат абстрактно-человеческого труда, не предполагать еще и количественного равенства таких затрат, оказался бы не возможен никакой эквивалентный обмен, не было бы никакой его «количественной определенности». (Почему 1 сюртуку, а не 2-м сюртукам, или не ½ сюртука?). Но, утвердив здесь это количественное равенство, двумя страницами «Капитала» ниже Маркс сам же и отвергает его:

«Если данный вид товара, например, сюртуки, приобретают характерное свойство — находиться в форме, непосредственно обмениваемой на холст, то этим отнюдь еще не указывается та пропорция, в которой сюртуки и холст могут обмениваться друг на друга. Она зависит, поскольку дана величина стоимости холста, от величины стоимости сюртуков» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 55. Выделено Сафончиком В. Н.).

Но, во-первых, где ранее, на 20 страницах «Капитала», Маркс показал, что стоимость холста дана?! Наоборот, он постоянно утверждал там, что при обмене холста на сюртук именно относительная стоимость холста находит себе форму в натуральной форме сюртуков и количественное выражение в величине стоимости определенного количества сюртуков! И, что никакого другого «сюртукового» способа установления относительной стоимости 20-ти аршин холста, кроме как приравнивания 20 аршин холста к определенному количеству сюртуков в экономических отношениях товаропроизводителей и быть не может!

А, во-вторых, если, как далее утверждает Маркс:

«Но раз товар вида сюртук занимает место эквивалента в выражении стоимости, величина его стоимости, как таковая, не получает никакого выражения. Более того: она фигурирует в стоимостном уравнении только как определенное количество данной вещи» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 55).

то где тогда абсолютно необходимая стоимостная тождественность в стоимостном же отношении этих двух товаров? И как тогда прикажете относиться к кавычкам вокруг слова «стоят» в следующей фразе Маркса:

«Например: 40 аршин холста „стоят“ — чего? Двух сюртуков» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 55).

Как к тому, все-таки, что стоимость 40 аршин холста равна стоимости двух сюртуков? Или, что стоимость 40 аршин холста равна количеству (весу, объему, плотности и т.п.) и ткани, и ниток и пуговиц, и еще, бог знает, чего, из чего состоят два сюртука?

Получается, для того, чтобы выразить относительную стоимость холста нужно соотнести ее с определенным количеством сюртуков. Это количество можно установить лишь, зная стоимость одного сюртука. Но она, по Марксу, как, впрочем, и стоимость 20 аршин холста, определяется количеством рабочего времени, общественно необходимого для ее изготовления. Но как определить это общественно необходимое рабочее время ни до этого места «Капитала», ни где бы то ни было далее Маркс не показывает! До этого места «Капитала» Маркс показывает, что относительную стоимость сюртука можно выразить лишь соотнеся сюртук с некоторым количеством другого товара, например, того же холста, зная и стоимость самого сюртука, и стоимость холста!

И что же это получается? Получается порочный замкнутый круг!

Как же, все-таки, определяется по Марксу стоимость товара? До обмена, в соответствии с количеством труда, общественно необходимого для его изготовления? Если да, то тогда обмен должен был бы начинаться с того, что каждый его участник должен был бы называть действительное значение стоимости своего товара, действительное значение общественно необходимых затрат времени и труда! Если нет, то тогда как владельцам товаров «холст» и «сюртуки», даже и прочитавшим весь «Капитал», осуществлять обмен без обнаружения в нем (в «Капитале») методики определения общественно необходимых затрат рабочего времени? Может быть так, как это осуществляли советские товаропроизводители во все разнообразные эпохи социализма, начиная от военного и кончая «развитым» и «демократическим»?! Может быть, поэтому при рыночном товарном производстве этого не делал, не делает и не будет делать никто и никогда!

А если, как пишет и сам Маркс:

«Только стоимость холста находит себе выражение. И притом, каким образом? Путем его отношения к сюртуку как его „эквиваленту“, как к чему-то, на что холст может быть обменен. В этом отношении сюртук служит формой существования стоимости, воплощением стоимости (Wertding), потому что только как стоимость он тождественен с холстом. С другой стороны, здесь обнаруживается или получает самостоятельное выражение стоимостное бытие самого холста, потому что лишь как стоимость холст может относиться к сюртуку как к чему-то равноценному или способному обмениваться на него» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 50).

стоимость товара проявляется, «находит себе выражение», выражается и существует только при обмене и только в форме относительной стоимости и величине меновой стоимости, если никакой другой, «внутренней», «естественной», «имманентной», «справедливой» или абсолютной стоимости, кроме относительной и не существует, то при чем же тогда общественно необходимые затраты рабочего времени на производство товара? И где тот абсолютный товар, в котором, в конечном счете, выразят свои относительные стоимости все другие товары? Деньги? Но деньги, прежде всего, тоже товар и их стоимость относительна!

Из этого порочного замкнутого круга, как представляется, Маркс так и не нашел выхода. Все исследование закономерностей развития капиталистического общества и всю неизбежность его краха он построил на анализе относительной и эквивалентной форм стоимости, а все перспективы нового, более прогрессивного, социалистического общества связал с затратным, трудовым содержанием стоимости, механизм определения которого так и не предложил.

В примечании 20) к 2 изданию «Капитала» Маркс написал:

«20) Это несовпадение величины стоимости и ее относительного выражения используется вульгарной политической экономией с обычным для нее остроумием. Например: «Допустите только, что А падает потому, что В, на которое оно обменивается, повышается, причем, однако, на А затрачивается не меньше труда, чем раньше, и ваш всеобщий принцип стоимости терпит крушение… Раз мы допустили, что стоимость В по отношению к А падает вследствие того, что стоимость А по отношению к В возрастает, то тем самым уничтожается та почва, на которой Риккардо воздвигает свое великое положение, что стоимость товара всегда определяется количеством воплощенного в нем труда. Потому, что если изменение в издержках производства А изменяет не только его собственную стоимость по отношению к В, на которое оно обменивается, но изменяет также стоимость В по отношению к А, хотя никакой перемены в количестве труда, необходимого для производства В, не произошло, то рушится не только доктрина, уверяющая, что стоимость товара регулируется количеством затраченного на него труда, но также доктрина, согласно которой издержки производства данного товара регулируют его стоимость» (J.Broadhurst. «PoliticalEconomy». London, 1842, p.11, 14).

Г-н Бродхерст мог бы с таким же правом сказать: присмотритесь к числовым отношениям 10/20, 10/50, 10/100 и т. д. Число 10 остается неизменным, и, не смотря на это, его относительная величина, его величина по отношению к знаменателям 20, 50, 100 и т.д., постоянно убывает. Следовательно, рушится великий принцип, согласно которому величина целого числа, например, 10, «регулируется» количеством содержащихся в нем единиц» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 54, 55).

Но все-таки не напрасны, как оказывается, были сомнения в теории стоимости Риккардо и Маркса господина Бродхерста и др. Все-таки, позднее, и практика, и исторический опыт человечества в очередной раз подтвердили непреложную истину о том, что наличие в любой теории, какой бы мощной, фундаментальной и совершенной она не казалась своим создателям и приверженцам, скрытых или явных, неразрешенных в полной мере противоречий, приводит рано или поздно к ее краху, к ее взрыву.

Маркс очень убедительно показал разницу между абсолютным значением величины стоимости какого-либо товара и величиной относительной стоимости того же товара по отношению к стоимости другого товара, приведя пример с простыми дробями из самой точной из всех наук — математики. Он подчеркнул эту разницу в величинах стоимости и относительной стоимости в четырех примерах этого пункта! И, несмотря на все это, в своей теории он использовал для выражения стоимости товара его относительную стоимость в другом товаре, а затем в деньгах! Другими словами, он в одном месте, говоря о затратах рабочего времени, говорит о числителе, в другом месте — при обмене, при обсуждении формы стоимости — о простой дроби в целом!

Еще одним примером марксовой противоречивости и неразрешенности в диалектике стоимости и ее относительной формы является и такая «классическая» фраза из «Капитала»:

«Наконец, вещь не может быть стоимостью, не будучи предметом потребления. Если она бесполезна, то и затраченный на нее труд бесполезен, не считается за труд и потому не образует никакой стоимости» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 41).

Сказал бы об этом Карл Маркс, стоя лицом к лицу, например, перед многотысячным коллективом создателей в СССР многоразовой космической системы «Буран». Сказал бы он им, что раз их детище не летало в космос более одного испытательного полета, раз не оправдались все ожидания и прогнозы его потенциальной полезности, оно не несет в себе никакой стоимости. А, значит, стоимость их многолетнего труда равна нулю и равна нулю вся затраченная ими рабочая сила. Значит, не тратили они за все эти многие годы ни мозга, ни мускулов, ни нервов, ни рук…

Итак, если стоимость товара определяется общественно необходимыми для его изготовления затратами рабочего времени, то даже оказавшаяся бесполезной вещь (в данном примере и, конечно, с серьезной поправкой на ее «бесполезность»), система «Буран» имела колоссальную стоимость!

Если же стоимость товара существует только, как относительная стоимость, и если она определяется при обмене и на основе ее полезности, то нужно раз и навсегда прекратить все разговоры об общественно необходимом рабочем времени, как количественном содержании стоимости! А, заодно, забыть и о марксистской теории социалистического общества!..

Однако и из этого теоретического тупика есть выход, речь о котором пойдет несколько далее. Здесь же уместно сказать хотя бы то, что даже если вещь оказалась не в полной мере полезной или даже вовсе бесполезной, стоимость ее остается такой же, как если бы она была потреблена обычным образом! Совсем иначе обстоит дело с ее ценностью.

Март 2019 г.

Противоречия издержек обращения

Чистые издержки обращения

Другими важнейшими противоречиями марксистской теории трудовой стоимости, обусловившими крах СССР и мировой социалистической системы в ХХ-м веке, являются противоречия в теории издержек обращения.

Известно, что Карл Маркс категорически разделял всеобщечеловеческий труд на труд, создающий стоимость (в марксовом, ошибочном, общественно необходимом понимании) и труд, не создающий стоимость. К первой группе труда он относил все разновидности конкретного труда всех разнообразных работников, создающих потребительную стоимость продукта, товара, изменяющих его вещественный состав, структуру и его вещественную же форму. К таковым Маркс относил, прежде всего, труд по изготовлению продукта, товара. Ко второй группе он относил все различные конкретные разновидности человеческой трудовой деятельности, которые не создают вещественной потребительной стоимости продукта, не изменяют его вещественный состав, структуру и форму. К таковым он относил труд по осуществлению обращения товаров на рынке. Маркс называл затраты труда на осуществление такой трудовой деятельности издержками обращения.

Обосновывал такое понимание Маркс, например, следующими рассуждениями:

«Так как мы приняли, что товары покупаются и продаются по их стоимостям, то при этих актах речь идет лишь о превращении одной и той же стоимости из одной формы в другую, из товарной формы в денежную форму и из денежной формы в товарную форму, — речь идет лишь о перемене состояния. Если товары продаются по их стоимостям, то величина стоимости остается неизменной в руках как покупателя, так и продавца; изменяется только форма ее существования. Если же товары продаются не по их стоимостям, то сумма претерпевших превращение стоимостей остается неизменной: то, что является плюсом для одной стороны, есть минус для другой. Но метаморфозы Т — Д и Д — Т суть торговые сделки, которые совершаются между покупателем и продавцом; им требуется время, чтобы договориться о сделке, тем более, что здесь происходит борьба, в которой каждая сторона стремится нанести ущерб другой; друг против друга стоят дельцы, a «whenGreekmeetsGreekthencomesthetugofwar»*. Изменение состояния стоит времени и рабочей силы, но не для того, чтобы создать стоимость, а для того, чтобы совершить превращение стоимости из одной формы в другую. При этом дело нисколько не меняется от взаимных стараний присвоить себе избыточное количество стоимости. Труд этот, злонамеренно преувеличиваемый обеими сторонами, точно так же не создает стоимости, как труд, затраченный на ведение судебного процесса, не увеличивает стоимости объекта тяжбы» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 8. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 128. Выделено Сафончиком В. Н.).

Уже в первом допущении об обмене товаров по стоимости, которое в этих рассуждениях делает Маркс, как мы увидим впоследствии при рассмотрении процесса обмена, скрывается ошибка, обусловленная неверным определением стоимости, как общественно необходимых затрат рабочего времени на изготовление продукта труда, и отсутствием в его теории второй трудосодержащей, альтернативной и трудорезультативной категории (мы назовем ее категорией «ценность»). Но это станет ясно нам позднее.

А сейчас вернемся к труду. Ведь, ясно же, что всякий труд, даже «труд… судебного процесса», какой бы результат он не имел с точки зрения полезности, что бы он ни создавал или, наоборот, не создавал, носит марксов же конкретный характер и носит марксов же абстрактный характер, требует и сопровождается затратами человеческой рабочей силы, человеческой жизненной энергии!

Значит таковой психофизиологический, конкретный и абстрактный характер имеет и труд по осуществлению судебной тяжбы. Иначе, это был бы вовсе и не труд, не осознанная, целенаправленная и целесообразная деятельность человека и его общностей. Значит, в психофизиологическом смысле слова, он тоже должен создавать стоимость.

Ортодоксы могут возразить. Мол, стоимость создает только труд по созданию потребительной стоимости, только по приведению вещественного состава, структуры и формы предмета труда в их новое состояние в продукте труда. А в труде по обращению, мол, этого не происходит.

Да и сам Маркс настаивает:

«Роль этого труда, являющегося необходимым моментом капиталистического процесса производства во всей его совокупности, т. е. когда капиталистический процесс производства включает в себя также и обращение, или, когда этот процесс включен в обращение, — роль этого труда такая же, как, например, роль труда, затрачиваемого при сжигании какого-нибудь вещества, которое употребляется для производства тепла. Этот труд по сжиганию не производит тепла, хотя он и является необходимым моментом для процесса горения. Например, чтобы употребить уголь как топливо, я должен соединить его с кислородом и при этом перевести его из твердого состояния в газообразное (так как в углекислом газе, результате горения, уголь находится в газообразном состоянии), следовательно, я должен произвести изменение физической формы его существования или его физического состояния. Образованию нового соединения должно предшествовать отделение молекул углерода, соединенных в одно твердое тело, и распадение самих молекул углерода на их отдельные атомы. Все это стоит известной затраты энергии, которая таким образом не превращается в добавочное количество тепла, а вычитается из него. Поэтому, если товаровладельцы не капиталисты, а самостоятельные непосредственные производители, то время, затрачиваемое ими на куплю и продажу, есть вычет из их рабочего времени. Вот почему они всегда старались (как в древности, так и в средние века) приурочивать такого рода операции к праздничным дням» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 8. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 129).

И вот здесь мне придется быть предельно жестким.

А что, по Марксу и его апологетам, иная ситуация была бы, если бы в процессе труда по производству тепла, сгорал бы сам трудящийся человек? Ведь именно в этом случае тело работающего таким человеконенавистническим способом человека действительно и непосредственно, в виде продуктов его горения, входило бы в вещественный состав и структуру горячего воздуха, являющегося продуктом производственного процесса горения! Но, ведь, нормально работающий человек, как материальный объект природы, нигде и никогда не входит никакой своей вещественной телесной субстанцией в готовый продукт. Во всяком процессе всякого производства он лишь выступает посредником между одними веществами (вещественными предметами труда) и другими вещественными объектами — орудиями труда и другими средствами производства. И почему тогда посреднический труд шахтера между углем, находящемся в горном пласте, киркой и вагонеткой создает стоимость, а посреднический труд купца между углем на шахтном дворе, телегой, перевезшей поднятый на-гора уголь до городской котельной, и самой котельной не создает стоимости?

А известно ли апологетам, что уже с давних пор, а тем более в эпоху глобального разделения труда, производственные процессы включают в себя массу посреднических конкретных разновидностей труда, не принимающих участия в непосредственном веществообразовании и формообразовании продукта? Как вам труд по ремонту оборудования, по конструкторской и технологической подготовке производства? Ведь ни один из тысяч необходимых чертежей не входит непосредственно в вещественную структуру, например, автомобиля. Эти разновидности труда создают стоимость?

Другой пример. Громадное большинство товаров и в прежние времена, а особенно сегодня, требуют изготовления упаковки. Это изготовление требует издержек. Но оно не добавляет вещественной потребительной стоимости самому продукту. И на месте потребления упаковка или выбрасывается, или утилизируется. И эти процессы тоже превращаются в масштабные виды общественного производства. И, ведь, тара, упаковка — это атрибуты, скорее, не самого продукта труда, изделия (особенно, если речь идет о массе разновидностей продукции машиностроительного комплекса и процесса его производства) а, скорее, процесса обращения. Спрашивается, изготовители упаковки и ее переработчики тоже не создают стоимости?

Еще один важный момент.

Маркс определил общественно необходимое рабочее время, как рабочее время, употребляемое на изготовление данного продукта в среднем, при общественно средних, нормальных условиях труда, и при общественно среднем, нормальном уровне умелости работника. И, ведь, всем ортодоксальным марксистам известно, что по Марксу не все производительные рабочие создают за равное время равное количество и равную стоимость продукта. Многие создают меньшую стоимость, многие — большую.

По Марксу получается, что одни работники, которые недосоздают его «стоимость» в общественно необходимом содержании и затрачивают меньшее индивидуальное рабочее время, все-таки являются производящими, производительными. И другие, которые пересоздают «стоимость», затрачивают большее, чем общественно среднее, индивидуальное рабочее время, тоже являются производящими, производительными. Даже, если недосоздают и пересоздают в 2, в 5, в 10 раз?!

Но, ведь, и марксовы непроизводящие и непроизводительные работники из сферы обращения, хранения, транспортирования тоже могут быть учтены в логике общественно необходимого рабочего времени. Ведь, Маркс соглашается, что их труд является необходимым, выполняемый в общественном масштабе и даже приносящим пользу за счет своей специализации. Значит, труд по обращению тоже должен иметь общественно необходимое измерение.

Рассуждая далее о труде агента капиталиста по продажам Маркс пишет:

«Он выполняет необходимую функцию, потому что сам процесс воспроизводства заключает в себе и непроизводительные функции. Он работает так же, как всякий другой, но содержание его труда таково, что он не создает ни стоимости, ни продукта. Он сам относится к faux frais* производства. Он приносит пользу не тем, что превращает непроизводительную функцию в производительную или непроизводительный труд в производительный» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 8. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 130, 131. Выделено Сафончиком В. Н.).

А куда здесь делся марксов диалектический постулат о «частичном работнике», которому он посвятил в первом томе «Капитала» пункт «Частичный рабочий и его орудие» главы двенадцать? Присутствует? А почему тогда мы не можем рассматривать труд (агента) по продаже, как частичный труд частичного работника некоей мануфактуры, включающей в себя все стадии производства и обращения до стадии «потребление»? И тогда не будет никакой нужды делить всеобщечеловеческий труд на, принципиально, производительный и, принципиально, непроизводительный.

Но Маркс этого сделать не может. Потому, что понимает, что если при учете стоимости в сравнительно осязаемых процессах производства материальных продуктов общественно необходимые затраты рабочего времени он хоть как-то может представить и некоторым образом описать, то вспомогательный труд и его стоимость, как общественно необходимые затраты вспомогательного труда, труда по обращению, по управлению, по конструированию и так далее он и сам исчислить не сможет, и другим не объяснит. Потому, что по отношению ни к одному из этих видов труда невозможно однозначно сказать, каков его продукт и является ли он общественно необходимым. И это — противоречие. Противоречие его теории издержек обращения.

Издержки по хранению

Еще интереснее обстоит дело с трактовкой Карлом Марксом издержек хранения.

В соответствующем разделе «Издержки по хранению» главы VI «Издержки обращения» Маркс пишет:

«Они могут вытекать из процессов производства, которые только продолжаются в обращении и производительный характер которых, следовательно, лишь затушевывается формой обращения. С другой стороны, с общественной точки зрения, они могут быть чистыми издержками, непроизводительным расходованием живого или овеществленного труда, но именно как раз благодаря этому они могут действовать таким образом, что создают стоимость для индивидуального капиталиста, образуют надбавку к продажной цене его товара» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 8. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 135. выделено Сафончиком В. Н.).

Здесь Маркс еще более запутывает себя и нас двойственным характером издержек хранения: и производительным, и непроизводительным, и создающим стоимость и надбавку к цене товара капиталиста, и являющимся, с общественной точки зрения, чистыми издержками, не образующими стоимость. Особенно в этом отношении характерно последнее предложение цитаты. По Марксу, ведь стоимость создает не абы какой труд, не абы какие его издержки, а труд общественно необходимый. А здесь у него «чистые издержки» создают стоимость «именно как раз благодаря этому», именно благодаря тому, что являются «непроизводительным расходованием живого труда».

Транспортные издержки

Наконец, «справедливость восторжествовала» в отношении неоспариваемого и не обусловливаемого Марксом причисления транспортных издержек к издержкам, увеличивающим продажную цену товара и, соответственно, отнесения труда по транспортированию к труду, хотя и являющемуся трудом в сфере обращения, но создающему стоимость.

«С одной стороны, транспортная промышленность составляет самостоятельную отрасль производства, а потому и особую сферу вложения производительного капитала. Но, с другой стороны, она отличается тем, что является продолжением процесса производства в пределах процесса обращения и для процесса обращения» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 8. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 150).

По этому поводу возникает только одно соображение. Почему у Маркса издержки транспортирования, которые являются издержками «для процесса обращения», оказываются в «привилегированном положении» в отношении образования стоимости по сравнению с издержками обращения, осуществляемыми, собственно, в процессе обращения?

Ответ и на этот вопрос и на все другие, возможно, возникшие в ходе ознакомления читателей с эти разделом будут даны далее в разделе книги, посвященном разрешению всех противоречий марксизма. Здесь же уместно лишь упомянуть, что и это противоречие в издержках обращения обусловлено отсутствием в трудовой теории стоимости К. Маркса второй трудосодержащей полезностно-результативной категории «ценность».

Март 2019 г.

Неполнота вещественного определения производительности труда

Сколько бы и каких бы научных школ и направлений экономической мысли в мире не существовало, в них всегда уделялось значительное место производительной деятельности человека, роли труда в совокупном производственном процессе.

В, так называемой, западной, англосаксонской, либеральной экономикс труд признается одним из нескольких равнозначных факторов производства: земля, капитал, труд, предприниматель и т. д. Так же, как и все другие факторы, труд участвует в образовании издержек производства, имеет свою ценность (цену) и подчиняется действию законов убывающей предельной производительности.

В марксистско-ленинской теории, так называемого, научного социализма и коммунизма труд считался важнейшим элементом процесса производства и единственным созидателем стоимости продукта. А особенное значение производительности труда в народнохозяйственном механизме, роль ее неуклонного роста базировалось на известном выражении В. И. Ленина:

«Производительность труда, это, в последнем счете, самое важное, самое главное для победы нового общественного строя» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 39, с. 21).

Карл Маркс широко использовал в своих трудах понятие «производительность труда» и его синонимы. Только в первом томе «Капитала» он употребил их в различном склонении более 122-х раз. Выражение «производительность труда» — более 33-х раз. Выражение «производительная сила труда» — более 70-ти раз. Выражение «производительная сила» — более 22-х раз. При этом, в подавляющем большинстве случаев такого употребления, в тексте речь шла о влиянии производительности труда на стоимость продукта, на стоимость рабочей силы, на динамику прибавочной стоимости и прибыли. В других случаях — о влиянии различных факторов и условий производства на изменение самой производительности труда. И все же есть в «Капитале» выражение, которое вполне может выступать в роли марксова определения производительности труда:

«Производительная сила, конечно, всегда есть производительная сила полезного, конкретного труда и фактически определяет собою только степень эффективности целесообразной производительной деятельности в течение данного промежутка времени» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 46).

Помимо этого, у К. Маркса, в марксизме, имеется несколько ключевых положений, более глубоко характеризующих его понимание содержания категории «производительность труда».

Прежде всего, это положение о двойственном характере труда, как труда конкретного, труда в конкретной форме, и труда абстрактного, труда в абстрактной форме. Конкретный труд, по Марксу, создает вещественную, материалистическую потребительную стоимость продукта труда.

«Всякий труд есть, с другой стороны, расходование человеческой рабочей силы в особой целесообразной форме, и в этом своем качестве конкретного полезного труда он создает потребительные стоимости» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 46).

Абстрактный труд, по Марксу, образует стоимость продукта труда, как рабочее время, общественно необходимое для производства продукта и затрачиваемое при общественно средних условиях труда.

«Всякий труд есть, с одной стороны, расходование человеческой рабочей силы в физиологическом смысле, — и в этом своем качестве одинакового, или абстрактно человеческого, труд образует стоимость товаров» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 7. — М.: Политиздат, 1987. Стр. 46).