Бесплатный фрагмент - Ананд

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Мама! Мама! — прозвенел чей-то голосок, возвращая Ананда из беспамятства в реальный мир. И сразу ожили другие звуки: шорохи ветра в невидимых кронах, чириканье какой-то птахи, монотонное жужжание шмеля.

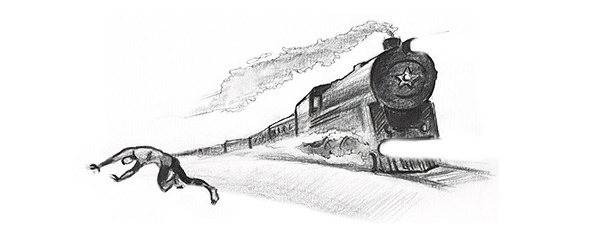

Он приподнял голову, огляделся. Сверху шатер из густо переплетенных еловых лап. Вокруг в метре от жесткого ложа неровные, сочащиеся влагой земляные стены. На левой стене расплывчатые, подрагивающие пятна света. Где я? В памяти всплыло свисающее с крыши вагона одутловатое лицо какого-то мужика, радостно орущего: «Попался, голубчик!» Панический страх быть схваченным. Ноги пружинят, подбрасывают тело вверх и в сторону от рвущего клубы паровозного дыма поезда. На мгновение оно зависает в воздухе. Удар о землю. Резкая боль в шее, в правом бедре. И всё… Поймали? Значит, я снова в лагере? Но эти земляные стены, голос ребенка…

Снаружи зашуршали чьи-то шаги, лапы елей раздвинулись, и пространство подземного жилища залило солнцем.

Ананд зажмурился, а когда, подслеповато щурясь от избытка света, вновь открыл глаза, увидел небо и обрамленное белой косынкой мягкое округлое женское лицо. Встретившись с ним взглядом, незнакомка тотчас исчезла. Снова зашуршали шаги. Спустя несколько секунд женщина вся целиком — в сшитом из мешковины платье, в резиновых сапогах — сошла с небес по каменным ступеням вниз, улыбнулась и негромко произнесла:

— Вот мы и очнулись.

Тут же, не мешкая, присела на край ложа, приложила ко лбу страдальца влажную, холодную ладонь. Потом, слегка отстранившись, свернула в рулон укрывавшую тело рогожку, положила ее на что-то позади себя. Расстегнув пуговицы, стащила с тела Ананда потную, порванную в нескольких местах рубаху, прижалась ухом к груди, замерла на минутку, распрямилась и, глядя ему в глаза, приободрила:

— Небольшой жар есть, но сердце бьется ровно, хрипов в груди нет, а раны твои и синяки мы быстро вылечим. Будешь жить!

— Где… я? — разжав непослушные, опухшие губы прошептал Ананд.

Сверху появилось миловидное лицо девочки-подростка. В ее больших миндалевидных глазах читалось любопытство.

— Мама, можно я спущусь к вам вниз?

— Сбегай к ручью, Настенька, принеси сначала водицы, — откликнулась незнакомка и вновь обернулась к Ананду. — Разве можно сигать с поезда против его хода?

— Где я? — повторил вопрос Ананд.

— В келье.

— В мо… на… стыре?

— Почти. Прошлое лето здесь монашка из Покровского монастыря укрывалась, не то сумасшедшая, не то прозорливица. В народе говорят, будто бы ученица Ксении Рыбинской. Слыхал про такую?

— Нет.

— Как-нибудь расскажу. Досифея, так нашу монашку звали, прошлой осенью покинула эту келью, чтобы прислуживать в Ларионовской своей наставнице — та в годах, да и ослепла совсем. А недавно пошли слухи, что скоро опять в наших краях объявится. Сам-то ты из каких мест будешь?

Ананд задумался. Вспомнил подробности побега. Честно и откровенно открыться перед незнакомым человеком опасно, а никаких легенд заранее он не составил, да и врать не любил. На лбу выступила испарина, заныли ушибленные бедро и шея. Он закрыл глаза.

— Принимайте воду, — раздался сверху голос Насти.

— После расскажешь, не напрягайся, — успокоила беглеца незнакомка. Встала, приняла ведро с водой, сняла со своей головы косынку, намочила, приложила ко лбу страдальца и, обратив лицо вверх, дала дочери новое задание: — Настенька, помощница моя, передай сюда нашу сумку, а сама походи окрест, насобирай хвороста для костра и грибов поищи, чтоб пообедать всем хватило.

Минуту спустя, когда большая холщовая сумка разместилась в келье возле дощатого ложа, женщина вновь склонилась к Ананду:

— Не бойся, я не собираюсь тебя сдавать НКВД. В бреду ты много чего наболтал про лагерь, про охранников, я поняла, что ты беглый, поэтому мы с Настей и спрятали тебя здесь, подальше от чужих глаз. Давай теперь знакомиться. Меня Надеждой звать. Фамилия — Яковлева. Студентка Ленинградского университета. Приехала сюда, чтобы дочь с собой в Питер забрать и маме помочь с переездом в другую деревню. Да и на зиму заготовки надо делать: грибы, ягоды, травы… Случайно видела, как ты из поезда летишь под откос. Подошли с Настей, думали, насмерть расшибся, но, слава богу, обошлось. Теперь твоя очередь: кто ты, как, почему…

— Чандра… кант Вен… ката Раман, — представился Ананд и, превозмогая боль, улыбнулся, предвкушая реакцию этой маленькой женщины на столь странное для русского уха имя.

Она никак не отреагировала.

— Я… индус, — пояснил он спустя пару минут и с короткими интервалами продолжил: — Выучил русский и пришел в вашу страну, чтобы строить с вами самое прекрасное во вселенной общество. Но не имел при себе удостоверяющих личность документов. Думал, у вас по-ленински давно покончили с паспортами. Меня арестовали в Сталинабаде, приняли за какого-то беглеца, били, чтоб сознался. Я сознался. Беглеца потом поймали, но меня не освободили, а переслали из Таджикистана в Волгострой. В лагере прозвали Анандом. Можешь и ты меня так звать. Это имя проще произносить, и у него вибрации хорошие, теплые…

Он снова смолк, а когда собрался было продолжить рассказ, Надежда, видя, как трудно ему дается каждое слово, приложила палец к губам и остановила:

— Достаточно. К вечеру синяк с губы сойдет — доскажешь. Твоя ссылка на Ленина, ратовавшего за отмену паспортов и предоставление всем и вся свободы передвижения, сегодня звучит упреком нынешней власти. Так что об этом больше нигде не упоминай. А сейчас для тебя главное — подлечиться, встать на ноги.

Она раскрыла сумку, достала кусочек хозяйственного мыла, две маленькие клеенки, множество разноцветных тряпочек, несколько листьев подорожника. Обмакивая тряпочки в ведро с водой и слегка намыливая, мягкими, нежными движениями помыла лицо страдальца, пораненные губу, грудь. Подложила под синяк на шее смоченный в холодной воде и сложенный в несколько слоев тампон из марли, а снизу клеенку. Вынула из сумки большое лоскутное одеяло, накрыла им верхнюю часть тела и руки. Затем осторожно сняла с Чандраканта Венката Рамана брюки, продезинфицировала мыльным раствором порезы и синяки в нижней части тела, наложила на ранки листья подорожника, поставила холодный компресс на распухшее правое бедро.

— Ты не смущайся, — произнесла она, когда Ананд, мешая ей, застенчиво скрестил ноги. — Принимай меня за доктора. У нас в университете все девочки, помимо лекций и семинаров по специальности, проходят курсы оказания первой помощи.

Закончив процедуры и расправив одеяло поверх тела пациента, она взяла в руки его брюки, осмотрела их.

— Придется тебе до завтрашнего утра побыть без брюк и рубашки. Я заберу все с собой: постираю, проглажу от блох, поставлю заплатки.

— Холодновато тут будет… голенькому, — пожаловался Ананд.

— Потерпи немного, — Надежда подоткнула под него одеяло. — Это от компрессов холод идет. Без них никак нельзя. Но здесь в углу кельи полно камней. Настя придет, разожжем костер, прокалим камни на костре и обратно в келью занесем. Они потом долго тепло отдавать будут — согреешься. А вечером еще горячих камней подложим, чтобы ночью не замерз.

Ананд закрыл глаза.

— Правильно, — похвалила его Надежда. — Поспи немного, а я наверх пойду. Хорошо?

— Побудь еще чуть-чуть. Я полежу с закрытыми глазами, а ты говори, говори…

— Что говорить?

— Не знаю…

— Мама! — раздался снаружи голос Насти. — Я все принесла. Можно теперь к вам спуститься?

Надежда встала, сняла со лба Ананда ставшую почти сухой косынку, провела пальчиками по его щеке:

— Я пойду разведу костер, обед приготовлю, а ты пока с Настей пообщайся — без ее помощи я бы тебя сюда не затащила. Потом вместе перекусим. Горячие грибы да еще и с печеной картошечкой — вмиг согреешься и сил прибавится.

Он открыл глаза, улыбнулся.

Она поднялась по ступенькам наружу. В келью тотчас спустилась тоненькая, с синеватыми прожилками на руках, светловолосая девочка-подросток в светло-коричневом домотканом платье и в таких же, как у матери, черных сапожках. Оглядевшись по сторонам и не найдя, куда присесть, она неожиданно предложила все еще продолжавшему улыбаться бывшему зэку:

— Давайте я вам песню спою!

— Ну, пой, — согласился тот.

Пройдя в угол кельи, где было чуть попросторней, и повернувшись лицом к Чандраканту Венката Раману, Настя громко, размахивая в такт мелодии руками, запела:

— А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер!

Веселый ветер!

Веселый ветер!

После обеда Надежда ушла с дочерью в деревню, оставив рядом с ложем пациента ведро с холодной водой и много чистых полотняных лоскутков, чтобы тот мог самостоятельно менять компрессы. Горячие камни в келью решили пока не заносить, воздух и без того основательно прогрелся струящимися сквозь просветы в листве жаркими лучами летнего солнца. Ближе к вечеру она обещала еще раз навестить горемыку и тогда уже подумать, как быть дальше.

Оставшись один, Ананд час или два лежал неподвижно, иногда проваливаясь в сон. Наконец почувствовав себя достаточно отдохнувшим и окрепшим, осторожно пошевелил пальцами ног, рук, согнул и разогнул колени и, определившись, что это ему под силу, приподнялся на локтях. Мысленно прошел сознанием по всему телу, отметил болевые места, принял боль как временную неизбежность, позволив ей быть, и сел на своем ложе с выпрямленной спиной в позу лотоса.

Неделю назад у него не было мыслей бежать из лагеря. Вообще не было никаких планов на будущее: вся мыслительная деятельность сводилась к заботам об удовлетворении насущных нужд. И лишь по вечерам в бараке он шептал мантры на санскрите, мысленно совершая пуджу. Перечислял имена великих гуру и мастеров: бессмертного неподвижного господа Нараяны; рожденного из лотоса Брахмы; господа Кришны; спасителя Шанкарачарьи и многих-многих других. Мысленно преподнося каждому из них благовония, фрукты, огонь камфоры, цветы, Чандракант благодарил их за то, что помогают ему пройти через невзгоды, клал поклоны. Просил их и далее защищать его душу от уныния, а тело от немощности. Потом пел баджаны и всегда завершал любимой, в которой рефреном звучали слова: «Ананда, нанда, нанана, Ананда, нанда, нана». Изнуренные полуголодным существованием, холодом и каторжным трудом, зэки вслушивались в непонятные слова древнейшего из языков и на периферии сознания ощущали, что не все в этом мире плохо, что есть какой-то свет в каждой живой душе — и троцкиста, и раскулаченного крестьянина, и гонимого за веру пастыря. Охранники, избив пару раз для порядка Чандраканта, более не препятствовали «этому чокнутому индусу» бормотать вечерами в бараке на непонятном языке. Они же и прозвали его Анандом.

В этот раз поблизости не было ни охранников, ни товарищей по бараку, и Чандракант произносил мантры громко, как когда-то у себя дома в Индии. После завершения обряда погрузился в медитацию, меняя мудрами потоки целительной энергии в теле и соединяя их с потоками энергии Вселенной.

Когда Надежда вернулась навестить своего пациента, тот, закутанный в одеяло, неподвижно сидел на бревнышке у потухшего костра рядом с входом в келью и улыбался.

— Ты сумасшедший! — накинулась она на него. Поставила принесенную корзину на траву, подошла вплотную к Ананду и, сбавив тон, тихим голосом, как малому дитя, пояснила:

— Тебе надо лежать. Так доктора нас учили. Предоставь все заботы мне и будь послушным.

Он медленно поднялся в рост, подоткнул плотнее, чтоб не спадало, одеяло на поясе, сложил ладони на уровни сердца в «намасте» и склонился перед ней в поклоне:

— Ты мой добрый ангел. Позволь припасть к твоим стопам.

Прежде чем Надежда успела сообразить, что к чему, он, распростершись всем телом на земле, ткнулся лбом в носки ее сапог.

— Не смей этого делать! — она в ужасе отступила назад, потом опустилась на колени и силой заставила Ананда распрямить спину.

Несколько минут, стоя на коленях, они без слов смотрели друг другу в глаза. Чандракант протянул своей спасительнице ладони. Она медленно, не отрывая взгляда от его лица, вложила в них свои маленькие ладошки. Оба замерли. Сначала у нее, а потом и у него на ресницах задрожали слезы. Не сговариваясь, они одновременно закрыли глаза. Некоторое время все так же в молчании каждый вглядывался мысленно в глубины самого себя и сидящего напротив человека. Потом, разжав ладони, но не поднимаясь с колен, склонились друг к другу и обнялись.

Ни она, ни он не произнесли ни слова, но Чандракант почувствовал, что между ним и этой женщиной исчезли все барьеры, что где-то в глубинах своего сознания он принял ее как неотъемлемую часть самого себя. Это ощущение единства родилось естественно, без каких-либо усилий, как нечто само собой разумеющееся. Оно не нарушало обоюдной свободы, благодаря чему исключало возможность взаимных притязаний и разбивало временные границы, обретая вкус вечности. Он приподнял голову, отклонился от ее плеча. Она тоже распрямилась. Он искал в ее глазах подтверждения испытываемых им чувств, но Надежда не поднимала ресниц, а когда подняла, лишь мельком взглянула на него, снова опустила глаза долу и тихо произнесла:

— Мне хорошо с тобой. Кажется, что мы знаем друг друга вечность. Но… — она немного помолчала, потом осторожно взяла его ладонь, положила себе на колени, раскрыла и, проведя по ней пальчиком, как бы ставя черту, закончила фразу, — но ты меня совершенно не знаешь.

— Неправда, — возразил Ананд. — Я знаю о тебе больше, чем ты знаешь обо мне. Ты ангел, сошедший с небес, самая добрая и самая прекрасная из всех небожительниц.

Коснувшись пальцами ее ладони, он приподнял ее и перевернул, намереваясь поцеловать запястье.

— Не надо! — Надежда отдернула руку и приложила к его губам свой мизинчик, как маленький, но непреодолимый барьер. — Рано или поздно ты узнаешь от деревенских такое обо мне, что раскаешься во всех сказанных только что комплиментах и с презрением отвернешься.

— Ни словами, ни сплетнями невозможно затмить то, что услышано в тишине, — вновь попытался настоять на своем Ананд.

— Может, и так, — она встала, расправила платье. — Но мне спокойнее, когда сердце и разум не противоречат друг другу. Пересядь пока на свое место.

Ананд, опираясь на руки, послушно пересел с травы на бревнышко. Надежда разожгла костер, подвесила над ним на металлической треноге помятый алюминиевый котелок, закипятила в нем воду, бросила внутрь цветы иван-чая, листья мяты. Пока травы настаивались, запекла в углях картошку с корешками каких-то растений.

Ужин прошел в молчании.

ГЛАВА ВТОРАЯ

После ужина, надев брезентовые рукавицы и взяв в руки принесенный из кельи металлический совок на длинной ручке, Надежда разложила поверх тлеющих углей камни, набросала на них хвороста. Костер вспыхнул с новой силой. Она присела на бревнышко рядом с Анандом.

— Пока мы одни, я расскажу тебе о своей жизни, чтобы ты не судил о ней по чужим рассказам и в то же время не строил относительно меня иллюзий. Только не перебивай вопросами. Договорились?

— Договорились. Но никакое прошлое не способно очернить настоящее. Оно прошло. Жизнь кипит здесь и сейчас.

Надежда помолчала, собираясь с мыслями, вздохнула и начала рассказывать.

«Я родилась в Рыбинске за четыре года до революции. Мама моя родом из Мологи, а папа работал старшим приказчиком у одного из рыбинских купцов. Мы жили в просторном пятикомнатном доме на Нижне-Новой улице, недалеко от дома княгини Ухтомской. Когда в восемнадцатом году после покушения на Ленина по России поднялись волны террора, мы с мамой находились в гостях у ее сестры в Мологе. Вернувшись в Рыбинск, узнали, что папу, моих старших братьев: Володю, Сергея, Анатолия — и сестру Марию расстреляли во дворе нашего дома, а сам дом со всем находившимся в нем имуществом уже национализирован и заселен чужими людьми. Какой-то дядя, сжалившись над нами, вынес мне из дома Таню, любимую тряпичную куклу с большими сиреневыми глазами. Белоснежное платье Тани было запачкано сажей и разорвано на спине, а левая щечка подпалена. Я прижала ее к груди, сделала доброму дяде книксен, сказала: «Спасибо». Он ничего не ответил, развернулся и пошел обратно в дом. Двери захлопнулись. Мама расплакалась, я стала ее утешать. Позже она пыталась выяснить, как все происходило, но безрезультатно. В опубликованном газетой «Известия Рыбинского совета» списке расстрелянных чекистами заложников дорогих нашим сердцам имен не было, как не было в нем имен и многих других горожан, даже таких именитых, как Дурдины, Поленовы, которые тоже были расстреляны в первых числах сентября того страшного года.

В тот день мы с мамой, не в силах смириться с обрушившейся на нас бедой, долго сидели в молчании на берегу пруда в Карякинском саду. Наконец, погладив меня рукой по голове, мама сказала, что надо куда-нибудь идти, и мы пошли. Побродив по городу, остановились на Кузнецкой у большого дома, украшенного кружевными наличниками и широким витиеватым подзором под скосом крыши (моя подружка Лида Пионтек когда-то приводила меня к этому дому и говорила, что в нем живет сказочная принцесса). Постучали в дверь. У меня замерло сердце. На порог вышел большелобый усатый дядечка с внимательными, ласковыми глазами. Это был доктор Ливанов. Он узнал маму: она, как и многие горожане, была когда-то его пациенткой. Мы вошли. Доктор с мамой уединились в его кабинете, а надо мной взяла шефство дочь доктора Галя. Она была намного старше меня, но так нежно приняла, что я мысленно для себя решила, что Галя и есть та сказочная принцесса, о которой говорила мне подружка. Мы принялись с ней лечить Танюшу: подобрали краску и закрасили подпалину на лице, потом сшили моей кукле из серебристого шелкового лоскутка новое платье.

В доме Ливановых нас с мамой, малознакомых людей, приняли как родных, обласкали и поселили в отдельной комнатке (для этого младшему сыну доктора Герману пришлось переселиться в комнату своего брата Вадима). Мы прожили у них до декабря восемнадцатого и лишь накануне отъезда в Лещанск узнали, что доктор Ливанов сам в тот мрачный сентябрь чудом избежал расстрела. Его тогда, как и многих других состоятельных горожан, арестовали в качестве «классового заложника» и поместили в городскую тюрьму, чтобы было кого расстрелять в ответ на возможные повторные теракты белых. Потом посчитали, что без докторов городу не обойтись, выпустили из тюремной камеры и назначили на должность начальника госпиталя. Его коллега, провизор Ивенский, арестованный в те же окаянные дни, такой чести не удостоился и был расстрелян.

В те времена ни красные, ни белые, ни анархисты с эсерами не отличались щепетильностью. Мамин старший брат, Барыгин Иван Федорович, прибыл по работе из Мологи на кожевенный завод в Ярославль, где вместе с десятками ярославцев за компанию был захвачен восставшими тогда эсерами и в качестве заложника перевезен на стоявшую на якоре посреди Волги «баржу смерти». Заложников было много — больше ста человек. Кто-то погиб от бесконечных обстрелов, кто-то от голода, кто-то, пытаясь спастись вплавь, утонул. В тринадцатый день плена лопнул якорный канат и баржу понесло течением к красным. Тем остальные и спаслись. Некоторые из них потом влились в ряды красноармейцев, а кто-то примкнул к белым. Вся страна тогда была сплошной кровоточащей раной. Позже, когда я подросла, мама как-то сказала, что все чистое рождается из грязи, как цветок белой лилии посреди гнилого болота. Так же и грядущий новый мир, чистый, справедливый, в котором все люди — товарищи и братья, рождается в муках и страданиях. Но нельзя предаваться отчаянию, надо идти вперед, иначе насилие будет торжествовать вечно. Мама боялась за меня, за мое будущее и такими вот сказками пыталась примирить с окружающей действительностью, а я слушала их и понемножку начинала верить, что еще чуть-чуть и все вокруг устроится наилучшим образом.

В начале двадцатых годов из переписки с доктором мы узнали, что дочь Ливановых Галину, мою «сказочную принцессу», исключили из Петроградского университета за «непролетарское происхождение». Мне до поступления в университет было еще далеко, но мама намек поняла и приняла превентивные меры: вышла замуж за бобыля, который был старшее ее на пятнадцать лет, работал когда-то грузчиком на винокуренном заводе в Мологе и уже год как вышел на пенсию «по утрате трудоспособности». Он удочерил меня, что впоследствии позволило мне в самой важной графе всех анкет писать: «происхождением из рабочих».

Степан Васильевич был человеком добрым, незлобивым, вот только здоровьем слаб. Большую часть дня лежал в постели, много курил махорки и сильно кашлял. Мама ухаживала за ним, давала лекарства, выводила на улицу, чтобы подышал на лавочке свежим воздухом, на людей посмотрел. Все заботы по дому также легли на мамины плечи, да она еще умудрялась и подрабатывать в местном ателье по ремонту одежды. Мне она редко позволяла себе помогать: «Для тебя, доченька, главное — учиться, учиться и еще раз — учиться! Думай не обо мне, а о том, чтобы стать грамотным активным строителем коммунизма».

О моем отце, сестрах и брате она избегала разговоров, и я уже с трудом вспоминала их лица.

Училась я на круглые пятерки, активно участвовала во всех внешкольных мероприятиях, шефствовала над отстающими, собирала металлолом, поэтому в пятом классе меня приняли в пионеры, а в шестом избрали в совет школьной пионерской дружины. В школе все считали моим отцом Степана Васильевича, а я, слушаясь маму, скрывала, что у меня есть и другой отец, расстрелянный в Рыбинске.

Однажды на совете дружины мы разбирали дело ученика седьмого класса Жени Цветкова. В школе стало известно, что Женин отец Цветков Михаил Александрович, крестьянин из деревни Прямик Веретейской волости, осенью тысяча девятьсот восемнадцатого года был расстрелян латышскими стрелками за участие в крестьянском восстании. Женя об этом молчал, а когда правда всплыла наружу, заявил, что отец невиновен, так как восставшие крестьяне никого не убивали, а хотели справедливости и порядка. Кто-то сразу предложил исключить Цветкова из пионерских рядов. Я принялась Женю защищать: «Сын за отца не в ответе». Председатель дружины, Женин одноклассник Мишка Шаронов, ехидно прокричал, что у меня самой, наверное, не все чисто с родственниками, коль говорю такую ерунду. Меня злость на него взяла. Я возьми да ляпни, что моего отца, моих братьев, одному из которых едва исполнилось восемь лет, и старшую сестру тоже той осенью безвинно расстреляли, но это не мешает мне «быть верной заветам Ильича», а вот некоторые пионеры вроде Мишки забыли ленинские заветы: смотрят не на человека, а на его предков. Если так, то все мы произошли от обезьяны. Тут такая буча поднялась, каждый старался всех перекричать. Мишка стукнул кулаком по столу и сказал, что на сегодня все свободны. Мы разошлись по домам.

На следующий день меня вызвал к себе директор школы. Я ничего не стала от него скрывать: ни про отца, ни про братьев с сестрой. Он подумал-подумал и сказал, чтобы я шла заниматься в класс, а после уроков пригласила маму зайти в школу.

Деталей разговора мамы с директором я не знаю. Вернувшись домой, она обняла меня за плечи и сказала:

— Что же ты, доченька, столько напраслины на себя возвела. Отец твой невиновен перед революцией, и никто его не обвинял, нет на него никаких обвинительных документов. Кто его, Лидочку и твоих братишек убил, неизвестно. Наверно, какие-то бандиты. Но кто их найдет? Таких жертв у нас в стране миллионы. Когда-нибудь всем жертвам революции поставят в Москве на Красной площади памятник выше Александрийского столпа, и Россия, да что там Россия, весь мир, склонится в скорби перед ним. Но сейчас не до того, страна вырывается из тисков голода, разрухи, строит коммунизм. Вокруг столько боли и слез! Пусть наша боль остается только с нами. Не рассказывай о ней больше никому. Договорились?

Потом мама села за швейную машинку. Я пристроилась на табуретке рядом, помогая ей расправлять ткань, чтобы быстрее шла работа. Сначала мы работали молча, а потом мама, продолжая крутить ручку машинки, вспомнила слышанные когда-то от папы слова английского поэта Джона Донна о том, что каждый человек не сам по себе, не остров, а часть материка и если волной снесет в море утес, то станет меньше весь материк, весь мир.

— Как ты понимаешь эти слова? — спросила она у меня.

— Все мы дети Ильича, — ответила я, не раздумывая. — Все объединены «борьбой за освобождение рабочих и крестьян всего мира». Потеря каждого бойца умаляет нашу армию, а потому мы должны дорожить каждым бойцом, поддерживать друг друга в беде, помогать товарищам и всегда быть в полной боевой готовности.

Мама удивленно посмотрела на меня, вздохнула, помолчала немного и в раздумье произнесла:

— Пожалуй, можно и так, — снова помолчала и уже более уверенно: — Да, сегодня так и надо говорить, по-другому нельзя.

— А как по-другому? — спросила я.

Она снова вздохнула, прекратила крутить ручку машинки, провела рукой по моим волосам:

— Пусть пока будет так, как сказала ты, но не забывай, пожалуйста, этих папиных слов. Вспоминай, задумывайся над ними почаще. Когда-нибудь сама все поймешь.

На следующей неделе Женю Цветкова из пионеров все же исключили, но я уже ничем не могла ему помочь, так как меня вывели из совета дружины «за недостаток принципиальности и политическую безграмотность». Мишка Шаронов добивался и моего исключения из пионеров, но другие члены совета его не поддержали.

В мае 1929 года, когда я училась уже в девятом классе, меня как активного товарища, теперь уже правильно понимающего политику партии и правительства, приняли в комсомол. Мишку Шаронова приняли на год раньше. Когда я выходила из кабинета, в котором заседала приемная комиссия, он первым подбежал ко мне поздравить, долго тряс руку и сказал, что очень волновался за меня. Я искренне простила ему былые нападки. Мы вышли вдвоем на улицу, он достал из кармана брюк папиросы, щелкнул по донышку пачки пальчиком, протянул мне и предложил:

— Закуривай, товарищ Яковлева!

Я сказала, что не курю и не желаю этому учиться.

— А вот это уже никуда не годится! — прокомментировал Мишка мой отказ и пояснил. — Женщины в нашей стране тоже люди. Во всех правах и обязанностях революция приравняла вас к нам, мужчинам. Пора бы это осознать, а не жить по старинке — тут мужское, там женское. Мужья жен бьют, жены терпят. Ты как комсомолка должна ходить с высоко поднятой головой и всем видом своим демонстрировать, что с любым мужиком находишься на равных. Поняла?

Он снова протянул мне пачку с папиросками.

Я легонько отвела его руку:

— Погоди немного. Если на то пошло, давай вместе равноправие демонстрировать.

— Как это? — удивился Мишка.

— Я буду идти по улице с папиросочкой, а ты прикроешь голову моим платочком, чтобы мужское равенство с женщинами демонстрировать. Могу и туфельки свои тебе предложить, если по размеру подойдут.

— Ну змея! — Мишка смачно сплюнул себе под ноги. — Я к тебе как товарищ к товарищу, от всего сердца, а ты… Сразу видно — не нашей крови, не из пролетариев!

Так и не закурив, он сунул папиросы в карман, развернулся и, размахивая руками, пошел в сторону своего дома.

Мне почему-то жалко стало и его и себя. Радость от вступления в комсомол немного поутихла.

На следующей неделе в школе Мишка поймал меня на перемене и сунул в руки перевязанную тесемкой толстую картонную папку:

— На вот. Из горкома комсомола велели передать для изучения. В конце месяца, перед летними каникулами, вернешь мне, отнесу в горком и получу для тебя инструкции! Понятно?

Я повертела папку в руках, прочитала на корочке надпись: «Женский вопрос».

— Зачем мне это?

— Если дали, значит надо. Вопросы тут неуместны. В горкоме лучше нас знают, зачем и почему.

Я ткнула папкой ему в живот:

— Неси обратно! Пусть объяснят зачем, тогда подумаю. А просто так читать, времени нет: сквер городской с ребятами в порядок приводим, с отстающими в школе после уроков занимаюсь, да еще и самой надо учиться и маме помогать.

У Мишки аж пятна по лицу пошли от возмущения. Он оттолкнул от себя мою руку с папкой и прокричал:

— Ты соображаешь, что несешь? Горком — это власть. Советская власть! Ты что, против советской власти?

Я не отвечала и уже хотела бросить злополучную папку на землю к ногам Мишки, развернуться и уйти, но он сменил тон:

— Ладно. Давай не будем кипятиться. Я поделюсь с тобой своими соображениями, а дальше делай что хочешь.

Я посмотрела ему в глаза, собираясь съязвить что-нибудь насчет его «соображалки», но неожиданно поймала в его взгляде какую-то боль, неуверенность. Неужели это он из-за меня переживает? Так или иначе, решила выслушать.

— Понимаешь… — задумчиво продолжил Мишка, отпустил голову и снова замолк, собираясь с мыслями. Потом сжал кулаки. — Ты такая! Такая!!! Ну… Не как все! Ты из школьных девочек единственная стала комсомолкой. Да и вообще в городе комсомолок кот наплакал. О чем это говорит?

Он поднял на меня глаза.

Я молчала.

— О том, — не отводя от меня глаз продолжил Мишка, — что другие женщины не чувствуют своей силы, не чувствуют себя равными с мужчинами. Ты всех за пояс можешь заткнуть. А это о чем говорит?

Я продолжала молча слушать.

— О том, что в наших рядах явный недостаток активных, просвещенных комсомолок. Вот горком и хочет поднакачать тебя в этой области знаний. — Мишка помолчал и подытожил: — Так мне думается…

Он снова потупил взор.

Поколебавшись, я сунула папку себе под руку, свободной рукой шлепнула Мишку по спине, развернулась и пошла домой.

Дома развязала на папке тесемки и внимательно просмотрела ее содержимое. Сверху перевязанные шелковой лентой лежали четыре брошюры издательства Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова: «Происхождение семьи, частной собственности и государства», «Революция и молодежь», «Манифест коммунистической партии» и «Речь Ленина на III съезде РКСМ». Далее уже разрозненно шли: «Новая мораль и рабочий класс» со статьями Александры Коллонтай, журнал «Молодая гвардия» номер три за тысяча девятьсот двадцать третий год и сброшюрованная подборка газетных статей.

Речь Ленина и «Манифест» я читала раньше, перед вступлением в комсомол, сочинение Энгельса на тему семьи и государства показалось мне чересчур большим и заумным, поэтому я отложила эти три брошюрки в сторону и открыла «Революцию и молодежь». Красным карандашом в содержании была подчеркнута статья под заголовком «Двенадцать половых заповедей революционного пролетариата». Автором «заповедей» был некий Арон Залкинд, имя которого мне ни о чем не говорило. Я перелистала брошюрку, нашла «заповеди», прочитала. Первые восемь ничего интересного собой не представляли и поэтому в памяти не задержались. Последние четыре были обведены карандашом, а на полях стоял восклицательный знак. Я примерила их к себе, перечитала несколько раз, но так и не поняла, как и кто должен проводить «половой подбор по линии революционно-пролетарской целесообразности». Закрыв брошюру, взялась за изучение «Молодой гвардии». В этом журнале было выделено восклицательными знаками письмо Коллонтай к трудящейся молодежи «Дорогу крылатому Эросу!». Оно буквально взорвало мой ум. Я читала его медленно, вдумываясь в каждую строку…

Конечно, я и раньше заглядывалась на мальчиков, мечтая о большой чистой любви, в которой двое становятся одним целым. С одним из них, Женечкой Будылиным, у нас возник целый роман без слов: мы украдкой от учителей подолгу на уроках смотрели друг другу в глаза и читали в них такую бурю высоких чувств, что в голове зашкаливало. Этой весной я стала ощущать, как и от других мальчиков со всех сторон ко мне тянутся флюиды повышенного интереса, но игнорировала их, чтобы не давать поводов для несбыточных надежд. Мне безумно хотелось, чтобы именно от Женечки и только от него эти флюиды обернулись в красивые слова, в букеты цветов, в признания… Коллонтай называла все это буржуазными пережитками. Она не требовала напрямую, как Арон Залкинд, вовсе исключить из любовных отношений «элементы флирта, ухаживания, кокетства и прочие методы специально полового завоевания», но делала акцент на более радостных, чем в капиталистическом обществе, отношениях между полами, на разнообразии половой жизни, половых фантазиях. При этом, однако, вторя автору заповедей, также предписывала на первое место ставить трудовой коллектив, а не любимого человека.

Последующие несколько дней я была одержима мыслями о «разнообразии половой жизни» и о пролетарской морали, предписывавшей всю себя отдавать коллективу. Примеряла мысленно эти революционные идеи к себе, к моим отношениям с Женечкой, но как-то ничего не складывалось. Попробовала представить, как воспримет эту новую реальность мама, но быстро поняла, что для нее такой коммунизм будет шоком. Мама была бесконечно далека от мыслей о «разнообразии половой жизни», и даже со Степаном Васильевичем они спали раздельно. Правда, тот по слабости здоровья и сам никаких прав на мою маму не предъявлял. Как тут быть?

Может, с Мишкой поговорить? У него комсомольский стаж больше. Вот только застенчивым каким-то стал. На переменах и при встречах на улице опускает глаза, краснеет. Вероятно, неравнодушен ко мне, но напрямик сказать трусит, а косвенно выразить чувства, не нарушив при этом восьмой заповеди Залкинда, невозможно. В принципе он парень неплохой — с прибамбасами, но честный, и я решилась.

Как-то в середине мая мама послала меня в магазин за хлебом. Очередь была на час с лишним. Я увидела перед прилавком Мишку, протиснулась к нему вплотную и попросила отоварить мою хлебную карточку, сказав, что у меня к нему срочный разговор, но не для посторонних ушей.

Отоварив карточки, мы с буханками хлеба выбрались наружу. На улице начинал накрапывать дождик. Мишка пригласил для разговора пойти к нему домой. Мы пошли. Его родителей и братьев дома не было — все работали во вторую смену. Мишка раздул сапогом самовар, заварил в чайничке смородинные листья с кипреем, достал из застекленного шкафа чашки с блюдечками, мы сели за стол и приступили к чаепитию.

— Ты читал брошюрки из той папки? — спросила я, отхлебнув из блюдечка ароматный чай.

— А то как!

— Да так, что я плохо себе представляю, что такое «разнообразие половой жизни» и как в этом деликатном вопросе можно исходить из интересов коллектива.

Мишка радостно оживился, затем напустил на себя умный вид и, прищурив глазки, поинтересовался:

— Ты что, плохо изучала речь Ленина на Третьем съезде РКСМ?

— Учиться, учиться и еще раз учиться коммунизму, — отрапортовала я.

— Просто так учиться — ничему не научишься. Ленин говорил, что учебу надо не отрывать от практики, — назидательно поправил он меня, достал из кармана записную книжечку, полистал и процитировал: — «Одно из самых больших зол и бедствий, которые остались нам от старого капиталистического общества, — это полный разрыв книги с практикой жизни».

Полистал дальше и извлек еще одно ленинское:

— «Коммунист — значит общий. Коммунистическое общество — значит все общее“**. — Закрыл книжку и уже от себя расшифровал: — Заводы и фабрики пролетариат сделал общими в октябре семнадцатого. Сейчас крестьяне отвоевывают у кулаков землю, чтобы объединиться в колхозы. Следующий этап, который тоже давно назрел, — половая революция. Мы знаем, что семьи — главное препятствие на пути к коммунизму, потому как каждая семья заботится о своем благе более чем о тех, кто живет за стенкой, и в конечном итоге — более чем о благе родины и освобождении всех стран от ига капитализма. Улавливаешь суть?

— Мне кажется, у каждого человека должно быть гнездышко, в котором можно отдохнуть, а потом с новыми силами работать ради общего блага.

— Гнездышко — это мещанство! Из гнездышек надо вылезать, жить интересами коммуны. Половая жизнь — важнейшая часть межчеловеческих отношений. Половая революция покруче Октябрьской — тут винтовками не обойтись. Если мы застрянем на теориях и не перейдем к практике, к раскрепощению половых отношений, ликвидации семей, будущие поколения нам этого никогда не простят!

Он замолчал. Я сидела на стуле, не поднимая на него глаз, не зная, что возразить, и тоже молчала.

Мишка встал из-за стола, подошел ко мне сзади, наклонился, неожиданно обнял вместе со спинкой стула, ухватил ладонями за груди, припал губами к уху и прошептал:

— Пора переходить к практике.

По моему телу разлилась легкая истома, но что-то более тонкое в глубинах души с ужасом прокричало: «А как же Женечка Будылин?» Я встрепенулась, вырвалась из рук Мишки и, вскочив со стула, ударила его с размаху ладонью по щеке.

Он отпрыгнул назад, защитил лицо локтем правой руки и с обидой прокричал:

— Я к тебе по-товарищески, со всей душой, а ты… Ты ко мне как мещанка к хахалю!

Я пошла к дверям и на ходу пояснила:

— Извини, Миша, я люблю другого. Безнравственно любить одного, а обниматься с другим!

— Нравственность выводится из интересов классовой борьбы пролетариата, — услышала я уже в сенях. — А ты ставишь личное над классовым. Во мне все горит, мешая мысли и парализуя работу! Я должен разрядиться, чтобы вновь обрести ясный ум и способность работать для общества. Бросать меня в таком состоянии — не по-комсомольски!

Я остановилась, обернулась. Он, опасаясь заработать очередную оплеуху, продолжал защищать лицо рукой, при этом не двигался и смотрел на меня с мольбой, как на икону. А когда по его щеке покатилась слеза, я не выдержала, подбежала, думая ограничиться братским поцелуем, но Мишка обрадованно подхватил меня на руки, бросил на кровать, навалился сверху, стиснул все тело…

Дальше случилось то, что когда-нибудь случается с каждой девушкой. Потом он расслабленно перевернулся на спину, потянулся за лежавшей на подоконнике пачкой папирос, увидел вдруг пятна крови на простыне и уже не жалобным голосом, а с обидой раздраженно скомандовал:

— Быстро сними простынь и замой все под рукомойником!

Я спрыгнула с кровати, оправила на себе измятое платье, обернулась к Мишке, показала ему дулю, выбежала в сени, схватила оставленную там на полочке свою буханку и выскочила на улицу…»

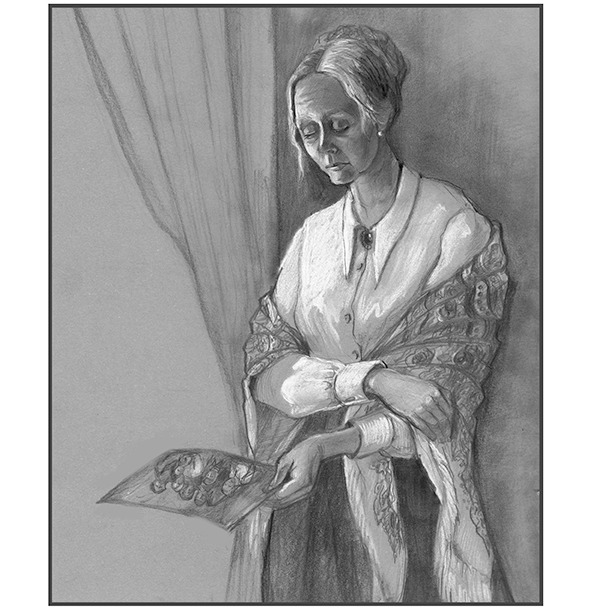

Надежда замолчала, собираясь с мыслями. Костер догорел. Она поднялась с бревнышка, огляделась по сторонам, обернулась к Ананду:

— Извини, но уже начинает смеркаться.

Потянулась, тряхнула головой, разбросав по плечам волосы, и подвела итог:

— Доскажу завтра.

Оставив прошлое позади, надела на руки брезентовые рукавицы, выкатила толстой веткой из потухшего костра горячие камни и совком стала переносить их по одному в келью. Ананд тоже поднялся, намереваясь помочь, но усилившаяся боль в бедре заставила его снова сесть. Управившись с камнями, Надежда помогла ему спуститься, устроиться на ложе, приложила к ушибам новые холодные компрессы и, поцеловав в щеку, поднялась наружу. Со своего ложа Ананд с непонятно откуда навалившейся на него тоской молча наблюдал, как узкое отверстие входа закрывается укладываемыми сверху ветками. Потом она ушла. Спустя пару минут ветки зашуршали, потревоженные не то зверем, не то птицей, и все стихло.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На следующее утро Надежда опять пришла одна, принеся с собой узелок с приведенной в порядок одеждой страдальца, бидончик с молоком и маленький мешочек с гречкой.

Ананд в нарушение ее рекомендаций снова самостоятельно выбрался наружу, заготовил хворост для костра и, не отходя далеко от кельи, успел насобирать целый котелок черники. Увидев свою спасительницу, он, запахнув плотнее вокруг тела одеяло, прихрамывая, подошел к ней, поклонился в пояс и протянул до краев наполненный ягодами алюминиевый котелок. Она хотела было поругать этого легкомысленного индуса за нарушение постельного режима, но, взглянув на его улыбающуюся физиономию, передумала: коль выздоровление идет столь быстрыми темпами, может, преподававший на курсах оказания первой помощи фельдшер не совсем был прав, предписывая неподвижность при травмах конечностей? Приняв котелок, она передала ему узелок с одеждой, высыпала чернику на лоскут чистой материи и пошла к ручью за водой. Ананд переоделся, одеяло отнес в келью.

Спустя некоторое время, позавтракав гречневой кашей с молоком, они снова сидели плечом к плечу на бревнышке возле костра. Вероятно, Надежде самой хотелось выговорить все наболевшее, чтобы простить себя. А перед кем еще можно так откровенно раскрыть душу, как не перед посторонним человеком? И, вздохнув, она продолжила свою исповедь.

«Прибежав от Мишки домой, я села в сенях на табуретку и разревелась. Наревевшись вдоволь, прошла в горницу, положила буханку в хлебницу. Мама была в ателье, и это спасло меня от ее расспросов. Я достала из ящика в письменном столе папку с материалами по женскому вопросу, развязала тесемки, раскрыла брошюрку со статьей Коллонтай. Перечитала ее рассуждения о бескрылом Эросе, который калечит душу.

Да, с Мишкой при его зацикленности на физической стороне отношений мой Эрос взлететь никак не мог: потрепыхался немного и ткнулся в грязь. Мишка тут ни при чем, он такой, какой есть. Я сама виновата во всем, могла бы залепить ему оплеуху, вырваться, убежать. Вероятно, где-то в глубинах подсознания моя плоть хотела изведать эту близость с мужчиной. Вот и изведала. А душа теперь рыдает по сломанным крыльям.

Я промокнула платочком остатки слез на щеках. Как жить дальше? Как теперь будут складываться отношения с Женечкой Будылиным — он такой чистый, безгрешный… А я? Как буду смотреть в его глаза? Если не сказать ему обо всем, между нами появится трещина. Мои глаза будут лгать — в них не будет чистоты. Но рассказать, не значит ли оттолкнуть от себя, ниточка нашей зарождающейся любви такая тонкая.

Я мучительно долго думала, как найти выход, и наконец определилась: коль ниточка тонкая, надо ее укрепить, а потом и открывать свою тайну.

Мысль захватила меня. Я положила папку в стол, подошла к зеркалу, оглядела себя. Вид, конечно, неважнецкий. Отошла в сторону, взяла с маминой полочки косметический карандаш и гребень для волос. Снова подошла к зеркалу, слегка насурьмила брови, поиграла с волосами, вплела в косу ленточку. Оглядела себя со всех сторон, надела мамины туфельки и пошла к Будылиным.

Двери в дом были приоткрыты. Я для приличия постучалась в створку. Из глубины донесся голос Женечки:

— Заходите, кто там есть!

Я зашла. Увидев меня, он засуетился, стал извиняться за беспорядок. Я сказала, что не могу разобраться с натуральными логарифмами и пришла к нему за помощью.

Потом, сдвинув стулья, мы долго сидели за письменным столом. Я делала вид, что целиком сосредоточена на его объяснениях, и прижималась «ненароком» грудью к его боку. Женечку кидало в жар, он путался в определениях и формулах. Наконец я обрадовано воскликнула, что все поняла, встала в полный рост. Он тоже поднялся со стула. Я как бы в порыве благодарности бросилась ему на шею, повисла на ней, обхватив двумя руками, плотно прижалась всем телом и поцеловала в щеку.

А потом… Потом мы смотрели друг другу в глаза и так долго целовались, что заболели губы. Вечером пришел с работы его отец. Мы расстались, договорившись встретиться через пару часов у входа в сквер. Женечка пришел на свидание в новых ботинках, с букетом ландышей. Мы гуляли по аллеям, снова целовались, он читал посвященные мне стихи, нежные, искренние.

На третий день нашего бурно расцветшего романа я отдалась ему на сеновале в старой риге. Все было ужасно романтично и сказочно прекрасно, но Женечку сильно удручило то, что он у меня не первый и я отдалась ему, уже не будучи девственницей. Я рассказала про Мишку, он стал упрекать меня, почему я не дала этому пошляку и задаваке достойного отпора. Я плакала, умоляла меня простить, но не умолила. Наш роман закончился.

Я чувствовала себя одинокой, никому ненужной, всеми презираемой и, вернувшись домой, решила разом покончить с этой жизнью. Воображение сладостно рисовало, как Женечка раскаивается в своей жестокости и, задыхаясь от слез, падает на крышку моего гроба. Осуществлению планов помешал приход мамы. Она без слов поняла, что со мной происходит, обняла меня. Я разревелась у нее на груди, рассказала о разрыве с Женечкой. Она слушала, гладила меня по голове, что-то говорила, утешала…

До конца мая оставалось два дня. Я не хотела встречаться с Мишкой, поэтому решила сама отнести злополучную папку в горком комсомола.

В дверях горкома столкнулась с первым секретарем и сунула ему папку в руки. Он повертел ее в руках, прочитал на корочке надпись «Женский вопрос» и удивленно спросил:

— Что это?

К дверям подошла какая-то женщина в брючном костюме и с погасшей папироской в уголке рта.

Я посторонилась, пропуская ее, и ответила секретарю:

— Это ваша папка. Мне ее Мишка Шаронов передал для изучения и сказал, что до летних каникул надо вернуть в горком.

— Идея Константиновна, — окликнул секретарь уже поднимавшуюся по лестнице женщину, — вернитесь к нам на минутку.

Женщина обернулась, вынула изо рта папироску:

— Что еще?

Секретарь поднял вверх папку.

— С вашего отдела?

Женщина спустилась с лестницы, взяла папку, посмотрела на меня:

— Как, девочка, это оказалось у тебя?

— Мишка Шаронов дал.

Она окинула меня быстрым взглядом с головы до ног и скомандовала:

— Иди за мной. Будем разбираться.

Я послушно поднялась за ней по лестнице. Мы зашли в маленькую комнатку с низким потолком и маленьким окошком, открывавшим вид на глухую стену соседнего дома. По стенам комнаты напротив друг друга висели в массивных рамках портреты Крупской и Сталина. Под портретом Крупской, чуть ниже, без рамок на гвоздиках были прикреплены портреты Александры Коллонтай, Розы Люксембург и Клары Цеткин. Почти все место в комнате занимал стол, застеленный прожженной в нескольких местах красной скатертью, заваленной сверху бумагами, книгами, папками. Вокруг стола стояли четыре деревянных стула, выкрашенных темно-зеленой краской, изрядно протертой на сиденьях и спинках.

— Присаживайся, — предложила мне Идея Константиновна, указав рукой на один из стульев.

Я присела на краешек. Она положила папку на стол, изучающе посмотрела на меня:

— Тебе сколько лет?

— В октябре шестнадцать будет.

— Комсомолка?

— Да.

— А звать как?

Я ответила.

Она села за стол напротив меня, пододвинула к себе лежавшее на бумагах чайное блюдечко, достала папироску, закурила, развязала на папке тесемки, просмотрела содержимое. Пару минут сидела в задумчивости, пуская кольца дыма в потолок и стряхивая пепел в блюдечко, потом перевела взор на меня:

— Ну вот что, Наденька, если в столь нежном возрасте ты все это прочитала, то расскажи-ка мне, в чем суть «женского вопроса».

Я стала пересказывать статью Коллонтай.

Она перебивала, дополняла и под конец, увлекшись, уже говорила одна.

С ее слов, выходило, что «женский вопрос» — это не о женщинах вообще, а о полном пересмотре отношений между полами, вопрос будущего страны, вопрос построения коммунизма. Без ликвидации буржуазного института семьи коммунизм построить невозможно. Она обильно цитировала Ленина, Маркса, Энгельса, Бебеля, и все выходило так, что нам надо срочно создавать коммуны, в которых все будет общим, мужчины и женщины станут свободно сходиться вместе на час или на год и так же свободно расходиться, находить себе других сердечных друзей, а рождающиеся от таких свободных отношений дети будут расти и развиваться отдельно от биологических родителей под руководством и опекой специалистов.

— «Коммунистическое общество — значит, все общее: земля, фабрики, общий труд», — процитировала она Ленина, и пояснила: — Согласно ленинским заветам, к 1940 году мы должны построить коммунизм, превратить страну в единую трудовую коммуну. Вот в чем суть «женского вопроса»! Поняла?

— Надо подумать, — ответила я и опустила глаза.

Идея Константиновна достала вторую папироску, закурила. Не вынимая ее изо рта, переложила языком в уголок губ, оценивающе оглядела меня и спросила:

— У тебя роман с Мишкой?

— Нет никакого романа.

Она пригнулась через стол, дыхнула мне дымом в лицо:

— А че покраснела? Неужели даже не приставал?

Я молчала.

— Ладно, разговор окончен, — она встала со стула и протянула мне руку.

Я тоже встала, сунула свою ладошку в ее широкую ладонь. Она крепко сжала мои пальцы, отпустила и подвела итог:

— Будет Мишка приставать, скажи, что я ему ноги выдерну, мала ты еще для больших дел. А осенью, как исполнится шестнадцать, заходи, подумаем обо всем вместе.

Я вышла из дверей горкома, постояла, огляделась по сторонам и пошла на берег Волги. В скверике у реки присела в задумчивости на камешек возле воды. Так много всего вместили эти дни в мою жизнь — и ничего позитивного. Сначала я обожглась о Мишку, культивирующего жеребячью простоту отношений между полами. Потом о Женино презрение. Теперь передо мной нарисовали как идеал картину жуткого будущего, в котором не будет места для супружеской верности и вообще не будет супругов, а лишь товарищи-партнеры, строгающие детей и передающие, как заготовки, для дальнейшей обработки другим специалистам. Я так и сяк примеряла это будущее, но для себя в нем места не находила.

Прошло десять лет. Коммунизма у нас не построили. Идея Константиновна и наш секретарь горкома были объявлены врагами народа и отбывают сроки в лагерях. У меня растет дочь. Кто ее биологический отец — Мишка или Женечка, я не знаю. Никто из них о своих правах на отцовство не заявил, и мама предложила мне дать Настеньке отчество по моему отцу — Алексеевна.

Незадолго до рождения Настеньки умер Степан Васильевич. Спустя некоторое время после похорон мы переехали сюда под Некоуз в деревню Гулебино, так как в городе начались проблемы с продовольствием и молока для дочери даже на рынке стало невозможно достать. Купили корову. Когда Настеньке исполнилось пять лет, мама настояла, чтобы я шла учиться дальше, а дочь пока оставила при ней.

Я поступила в Ленинградский государственный университет имени А. С. Бубнова на биологическое отделение физико-математического факультета. Сейчас имя Бубнова из наименования университета убрали, так как этот именитый революционер тоже оказался врагом народа, как, впрочем, и все отцы-основатели комсомола. Мама, как переехали из города и до конца этого учебного года, работала учительницей в школе. Каждый день ей вместе с деревенскими ребятами приходилось по утрам добираться из Гулебино в деревню Исаково, а вечерами обратно. Иногда их подвозили на санях или на телеге, но чаще пешком приходилось ходить. Уставать она стала, а тут предложили ей переехать в деревню Новинки, преподавать русский язык и литературу в старших классах Артемьевской школы. В Новинках и дом больше, и ее сестра туда из Мологи перебраться собирается, и речка рядом, и работа интереснее.

В это воскресенье погрузим на телегу скарб и поедем. Конечно, далось ей такое решение нелегко. Думаю, повлияло и то, что меня, ее дочь, местные женщины промеж собой называют падшей женщиной, чуть ли не проституткой: дитя неизвестно от кого нагуляла, как бы теперь у кого мужа не увела. Через меня и на маму косятся: «дочь родную не смогла воспитать должным образом, а мы ей своих дочерей доверили». Вот такие дела.

А во мне все это время живет какая-то боязнь мужчин. Даже на танцы в Некоуз не хожу. Наверное, оттого что никак не могла и до сих пор не могу примириться с прошлым: с расстрелом сестер, брата, отца, презрением ко мне Женечки. Но главное, что мне не нравится, — я не в ладу сама с собой. Вокруг все такие правильные и счастливые, полны веры в Сталина, в коммунизм, в то, что мы живем в самой передовой стране мира, а я постоянно во всем сомневаюсь…»

— Ты первый, с кем я так разоткровенничалась. Ничего, что так?

— Ничего, — откликнулся Ананд. — Хочешь, кое-что посоветую?

Надежда поднялась с бревнышка, нагнулась, взяла в руки котелок.

— Давай чуть позже. Схожу вначале принесу воды для чая.

Она ушла к ручью. Ананд тоже встал. Обратив взор к поднявшемуся над деревьями светилу, попробовал выполнить пару кругов сурья-намаскар, но тело плохо слушалось. Почувствовав боль в позвоночнике, опять присел на бревнышко и сложил пальцы в мудру коровы.

Вернулась Надежда, подложила в костер несколько толстых веток, установила треногу, подвесила над огнем котелок с водой, снова присела рядом с Анандом. Некоторое время оба молча наблюдали за игрой пламени, потом Ананд медленно перегруппировал пальцы в мудру ветра, закрыл глаза и произнес:

— Мы, люди, подобны язычкам пламени в костре. Каждый пляшет по-своему и в то же время может существовать лишь в единстве со всеми. Глупо кого-либо обвинять в том, что он такой, какой есть или был, а не такой, каким мы хотим или хотели бы его видеть. Хорошо, что ты высказала наболевшее. Теперь найди силы простить и Мишку, и Женечку, и саму себя, и революцию — это все прошло. Настоящая жизнь только здесь и сейчас. Живя прошлым, мы обкрадываем настоящее. Извлеки урок и живи полной жизнью. Не сетуй на время, в которое довелось жить. Каждый человек живет в наилучшем для него мире. То, что невозможно изменить, принимай как есть. Направляй силы лишь туда, где можешь что-то изменить к лучшему, привнести позитив. При желании это в любой обстановке делать нетрудно. Главное — не терять радость в сердце. Радость — это пламя души; не будет язычков пламени, и душа скукожится от холода. В тебе океан радости, позволь ему заполнить твою жизнь. Я выжил в лагерях потому, что умею радоваться.

— Вот как? — Надежда, повернув к нему лицо, удивленно приподняла брови. — Ты в лагерях радовался жизни?

— Почему бы и нет? — Он тоже развернулся к ней. Их взгляды встретились. Повисла пауза. Окружающий мир исчез. Только две пары изумленных глаз. Ананд вновь медленно сомкнул веки, перенеся внимание в глубь себя. Спустя несколько секунд распахнул их и переспросил: — А почему это тебя удивляет? Что такое радость? Где она находится?

Надежда молча пожала плечами.

— Забудь об окружающем мире, — попросил Ананд и, вглядываясь в сидевшую рядом с ним женщину, тихо пояснил: — Радость внутри тебя, внутри каждого человека. Материальный мир дан нам для того, чтобы мы, люди, несли в него красоту и расцветали в радости. Закрой глаза и перенеси акцент с меняющегося, а значит, иллюзорного, на неизменное, на то, чем ты являешься по сути.

Надежда послушно закрыла глаза и перенесла внимание в глубь себя. И то ли сама себе внушила, то ли действительно отыскалась радость, но на ее губах появилась легкая улыбка.

— Смотри, — услышала она голос Ананда, — когда внимание человека касается его сути, ничто внешнее не может стереть улыбку с лица. Разве не так?

Надежда открыла глаза и вновь пожала плечами:

— Сейчас я улыбаюсь. Но когда душат слезы, как можно улыбаться?

— Если слезы душат, наплачься вволю, позволь им излиться. Помни, что радость никогда и никуда от нас не исчезает, просто иногда ей нужна передышка. Если все время есть один сахар — кишки слипнутся. Так ведь?

— Слишком заумно, подумаю над этим как-нибудь позже. Расскажи лучше немного о себе.

— Как скажешь, — ответил Ананд. Помолчал, собираясь с мыслями, раскрыл пальцы от мудры ветра и начал свой рассказ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Я был седьмым ребенком в богатой семье. Отец хотел, чтобы сын пошел по его стопам и стал адвокатом. Он договорился о принятии меня в университет и подыскал в жены дочь местного князя, но я воспротивился его воле, желая лишь одного — познать себя. После долгих бесед, уговоров и обильных слез меня поддержала мама. Благодаря ее заступничеству отец позволил мне идти своим путем. Так я стал одним из учеников Вишвамитры. За пределами Индии его имя ничего не говорит, но у нас, в Кашмире, он не менее популярен, чем Махатма Ганди.

Гуру учил нас воспринимать мир в его целостности, где ничто бесследно не исчезает, а, рождаясь и умирая, перетекает из одних форм в другие. Человек в этом меняющемся мире наделен особой способностью — познавать окружающую действительность и преобразовывать ее по законам красоты. Из-за лености многие люди не осознают своей силы, становятся рабами страстей: жадности, властолюбия…

В качестве примера таких глупцов он приводил англичан, которые вывозят на кораблях в Англию золото Индии, насилуют наших женщин, но не прикасаются к нашим главным богатствам — ведическим знаниям и йогическим практикам. Поскольку эти «жадные и лживые людишки» в своих газетенках усиленно поливали грязью все происходящее в Советском Союзе, то Вишвамитра решил, что ваша страна достойнейшая из достойных.

В небольшой библиотечке нашего ашрама появились переводы статей из советских газет с портретами ваших вождей, улыбающихся стахановцев, рабочих, крестьян. Мы стали изучать русский язык. Благодаря медитативным практикам я довольно быстро добился в этом успеха. Во мне крепло желание увидеть вашу легендарную страну воочию, стать активным участником строительства коммунизма, чтобы, вернувшись в Индию, поделиться полученным опытом с гражданами своей страны. Что из этого вышло, ты уже знаешь.

Ананд замолчал.

Надежда подправила длинным толстым прутом горевшие в костре ветки, чтобы пламя плотнее охватывало висевший на треноге котелок, и приободрила Ананда:

— Рассказывай, рассказывай. Ты разочаровался в нашей стране?

— Нет. Разумеется, здесь все не так, как представлялось в Индии. Но в ваших людях больше энтузиазма, больше, чем у нас, индусов, веры в будущее. У вас «нет ни черных, ни цветных». У нас в Индии не так. Мы на своей родине люди второго сорта да еще и между собой разделены по кастам. Вы стремитесь к равенству и братству, а капиталистические страны живут грабежом и унижением людей других национальностей, другого цвета кожи. Американцы разбогатели за счет отобранных у индейцев земель и рабского труда привозимых из Африки негров. Индейцы и негры у них считаются людьми второго сорта. В Германии евреи официально объявлены людьми второго сорта. В вашей стране не все так плохо. Даже многие из заключенных Волголага, несмотря на полуголодную жизнь и рабский труд, гордятся своей страной. Теория и практика еще далеки от совпадения, но это временно.

— Ты бежал из лагеря, чтобы вернуться в Индию?

— Чтобы помочь другим людям. Полгода назад моим соседом по нарам стал отец Павел — православный священник, который во время Гражданской войны был в армии Колчака членом Временного церковного управления. Мы сдружились. У отца Павла это был третий срок. Выглядел он неважнецки и сознавал, что живым ему на волю не выйти. Он рассказал мне о своем знакомстве с архиепископом Андреем, который у Колчака руководил духовенством Третьей армии и тоже был членом Временного церковного управления. Несколько лет назад их пути снова пересеклись в одном из ИТЛ. Предчувствуя скорую смерть, архиепископ Андрей поведал отцу Павлу о спрятанных в погребе одного из деревенских домов вблизи Югской пустыни древних иконах, в числе которых была семейная икона рода Ухтомских из храма в Восломе. И попросил, если тому удастся выйти на свободу, спасти иконы от затопления водами водохранилища, а семейную икону передать его брату Алексею, единственному из оставшихся в живых представителю древнего княжеского рода. Отец Павел нарисовал прутиком на песке карту деревни, план погреба, обозначил место клада, сообщил мне домашний адрес академика Ухтомского и взял с меня клятву, что, оказавшись на свободе, я приму все меры по спасению древних православных икон. Я понял, что эти святыни для него и великого множества других христиан бесценны, и спустя десять дней после этого разговора бежал из лагеря.

— Как это тебе удалось, там же кругом охрана?

— Очистил тело постом и в одну из ночей перевел организм в состояние глубокого самадхи, при котором все процессы жизнедеятельности почти прекращены: снижена температура тела, пульс не прощупывается, дыхание приостановлено до такой степени, что без специальных приборов его невозможно уловить. Меня приняли за мертвеца и положили тело вместе с телами еще девяти заключенных в стоявший на границе ИТЛ полуразрушенный сарай, чтобы на следующий день увезти на телеге и закопать в отведенном для этих целей месте. Как только двери сарая закрылись, я постепенно пробудил тело к жизни, ночью подполз к выходившей за пределы лагеря стене, вытащил гвозди из одной прогнившей доски и выбрался наружу. Оказавшись на свободе, прислонил доску на место и пошел на железнодорожную станцию в уверенности, что если ваш христианский Бог свел меня с отцом Павлом, то он позаботится и о том, чтобы все устроить наилучшим образом.

— Из поезда тебя тоже Бог выкинул?

— И из поезда выкинул, и синяков наставил — как бы иначе мы с тобой встретились? Ты для меня посланница всевышнего! Во-первых, выходила, поставила на ноги; во-вторых, могу доверяться тебе во всем; а тут еще такой сюрприз — ты учишься в университете, в котором ведет научную работу и читает студентам лекции академик Ухтомский! Моя задача упростилась до невозможности: нарисую тебе карту деревни, план погреба, ты передашь все Ухтомскому и расскажешь об иконах. Он при его высоком положении без проблем сможет оформить себе разрешение для въезда на подлежащие затоплению территории, заберет иконы и распорядится ими наилучшим образом. Разве без вмешательства Всевышнего могло все так удачно сложиться?

— А сам что планируешь дальше делать?

— Что делать? Хотелось бы лично встретиться с потомком Рюриковичей, побеседовать о жизни, о революции. Но я в вашей стране бесправный беглый каторжанин, не имеющий на руках никаких документов. Мне в городах появляться опасно. В лагере ребята говорили, что у вас по городам милиция облавы на приезжих устраивает, документы проверяет, беспаспортников вылавливает, чтобы неповадно было из колхозов бегать. Многие по этой статье срок тянут. Меня один раз в Сталинабаде замели, повторений искать не хочется. Буду окольными путями пробираться к себе, в Индию…

— Ну вот, только что читал мне лекцию про радость, а теперь «бесправный беглый каторжанин». И лицом осунулся… Так дело не пойдет!

Надежда подняла с земли прут, встала, сняла с треноги котелок, поставила его на траву, бросила в кипящую воду цветы мать-и-мачехи, походила вокруг костра, разминая ноги, снова остановилась перед Анандом, протянула ему руку:

— Вставай, посмотрим, как ты ходить можешь.

Ананд обхватил ее ладонь своею ладонью, но, вместо того чтобы опереться и встать, склонил голову и поцеловал запястье.

Надежда отдернула руку:

— Снова за свое? У нас в стране не принято целовать дамам ручки. Это называется барскими замашками.

Слегка оперевшись ладонью правой руки о бревнышко, Ананд встал самостоятельно и шагнул к Надежде:

— Тебе неприятно?

— Мы должны соблюдать неписаные законы общества, в котором живем.

— Неписаные законы пишутся людьми и людьми же отменяются. Ваше общество стремится к коммунизму, а коммунизм — это свобода, терпимое отношение к любому поведению людей, если таковое не причиняет никому вреда.

— Из тебя получился бы хороший адвокат, если бы ты пошел по стопам своего отца.

— Извини. Меня распирают благодарность к тебе и нежность. Я не знаю, как их выразить, боюсь обидеть неосторожным словом или жестом. Скажи мне, как тебе поклоняться.

— Я не богиня, чтобы мне поклонялись!

— Тебя послал мне ваш христианский Бог, а посланницами Бога могут быть только богини! Ты не осознаешь своей божественности, но я-то ее осознаю! Я ощущаю невидимые вибрации, идущие от всего живого: от людей, животных, деревьев, — читаю их чувства, желания, потребности. В тебе много света, любви, царственности, но они скованы каким-то страхом, предубеждениями. Ты стесняешься быть самой собой и рядишься в чужую личину. Расслабься и царствуй! И потом…

— Ну ладно, хватит лирики, а то размякну и натворю глупостей! — прервала его Надежда, закусила нижнюю губу, отгоняя ненужные фантазии и, возвращаясь к реальности, скомандовала: — Давай руку! Пока чай заваривается, проведу тебя до ручья и обратно, мне надо знать, можешь ли ты с моей помощью дойти до нашей деревни.

Ананд послушно оперся на ее руку, сделал несколько шагов и осторожно поинтересовался:

— А зачем мне уходить отсюда? Здесь…

— Затем, что надо! — нарочито грубо выкрикнула Надежда и тут же поспешила загладить свою грубость: — Не обижайся, это я вхожу в роль богини, учусь повелевать. А если серьезно, наши деревенские с Досифеей в Ларионовской разговаривали. Она собирается вернуться сюда. Откроет келью, а тут ты на ее ложе спишь.

— Пододвинусь…

— Не ерничай. Вы вдвоем, может, как-то и найдете общий язык, но к ней пойдут паломники с болячками да проблемами. Люди разные. Тобой с твоим нерусским лицом всяк может заинтересоваться.

Они подошли к ручью. Остановились. Разняли руки. Ананд наклонился, зачерпнул ладонями искрящуюся бликами воду, выпрямился, поднес к губам и медленно, наслаждаясь каждым глотком, выпил.

— Не устал? — шагнула к нему Надежда и, подняв руку, промокнула уголком платка застывшие на его лице капельки не то воды, не то пота.

Ананд отрицательно покачал головой:

— С тобой на край света могу идти.

— Тогда возвращаемся наверх, попьем чаю, соберемся и пойдем. Пока что не на край света, а поближе. Пару деньков поживешь у нас на сеновале. Он у нас построен заодно с хлевом как продолжение избы, если сам не будешь на улицу высовываться, то никто тебя и не заметит. Мама моя в курсе дел, переговорит со знающими людьми, как да что можно сделать, тогда и определимся с дальнейшими планами.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.