Здравствуйте, уважаемые читатели!

Название книги, что перед вами, не случайно. История создания Александровской колонны изложена мною в окружении сведений об аналогичных сооружениях, о технических достижениях и об изобретениях того времени. Это позволяет видеть не только уникальность замечательнейшего творения рук человеческих, но также то, что даже простейшими, имеющимися в начале 19 века средствами, возможно достижение вершин такого уровня, и оно оказалось по плечу русскому народу — нашим предкам.

Становится понятно, почему наряду с Петром I именно Александровская колонна, Исаакиевский собор и их автор — французский архитектор Огюст Монферран, оказались «особо любимыми» целями для нападок, отрицания и лжи зачинщиков и адептов альтернативной истории. Тогда, когда другие даже в мыслях не тщатся повторить славные подвиги древних созидателей, Монферран пишет:

«Однако средства, которыми располагали египтяне для строительства пирамид, возведения обелисков и тех огромных гранитных колоссов высотой в шестьдесят футов, которые до сих пор стоят перед дворцом Осимандиаса, не утрачены.

Зачем оставаться неподвижным и довольствоваться любованием произведениями древности, когда, объединив усилия, мы можем если не превзойти, то хотя бы сравниться с ними?»

Но к этим словам Монферрана мы ещё обратимся не раз. А пока о книге, что перед вами.

Со многими из вас, уважаемые читатели, мы уже встречались на dzen канале Яндекса, где вот уже несколько лет в противостоянии навязываемой нам западом альтернативной истории я публикую свои статьи по самым разным темам давних времён. В их ряду история двух творений Монферрана — Александровской колонны и Исаакиевского собора получилась наиболее развёрнутой, особо насыщенной деталями и аспектами рассмотрения. Многое, прежде не известное современному читателю было найдено в старинных публикациях (книгах, газетах и документах). Большой пласт информации обнаружился в публикациях на иностранных языках — французском, немецком, итальянском и др. То, что встретилось, переводила, соединяла с уже известным и сразу знакомила с этими материалами читателей канала.

Как инженера строителя меня более всего интересовали технические детали, особенно то, как решались проблемы добычи, перевозки и обработки гранита, как поднимали и устанавливали колонны столь огромного веса, когда не было современной нам техники. То есть, особо интересовала меня технология — стандартные и нестандартные решения. Поскольку подобные задачи (добыча, транспортировка и установка монолитов большого веса) были единичными и решались по-разному, в зависимости от условий и возможностей созидателей, я постаралась ознакомить вас, уважаемые читатели, и с примерами этих решений. Все они представляют собой контекст самого настоящего подвига русского народа в достижении вершин, ни тогда, ни до сих пор никем не превзойдённых по разным объективным причинам (начиная от желания заказчика). Однако, эта непревзойдённость — не основание и не доказательство для утверждений альтернативщиков о невозможности создания аналогов в 19 веке, а, тем более, в наше время. Правильные инженерные решения, знание и верное использование законов и средств механики, а также тяжкий труд многих сотен рабочих в течение продолжительного времени позволили создать «невозможное».

Всё это прослеживается во множестве моих статей, посвящённых Монферрану, Адамини, Исаакиевскому собору и Александровской колонне. Мне давно уже советовали собрать в одно целое эти материалы и создать отдельную книгу, читать которую гораздо удобнее, чем отыскивать на канале отдельные статьи. До последнего времени я всё как-то на это дело не решалась. К старту пригласили просьбы от питерских экскурсоводов, высказанные в комментариях.

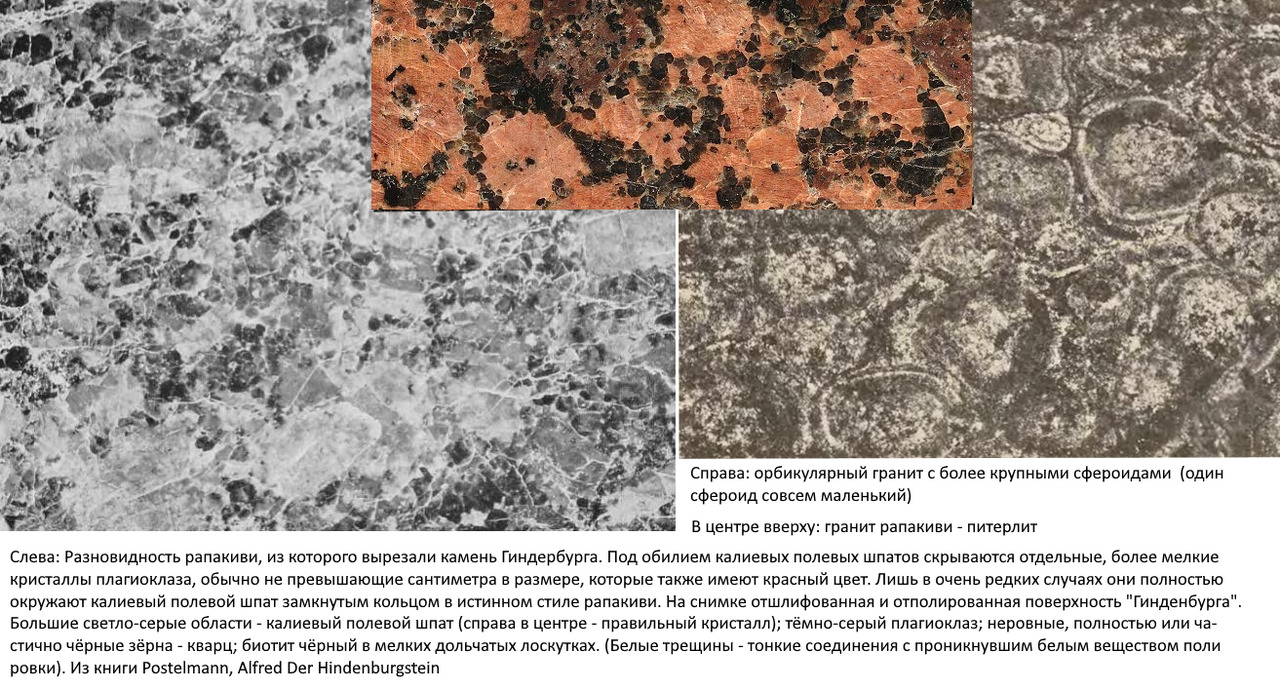

Эту книгу я пишу почти в той же манере, какую выработала для себя, и какую считаю наиболее понятной вам. То есть материалы самых различных источников будут соединяться аналогично сложению минеральных зёрен в текстуре гранита-рапакиви. Главные темы, подобно крупным «почкам» зёрен полевого шпата, окружаются и соединяются в единоцелое кристаллами зёрен других минералов — сведений, представляющих информацию времён сооружения памятника, или аналогов, коими изобилует история. Описание технологий и инженерных решений станет цементирующим материалом. Тем самым постараюсь раскрыть красоту истории Александровской колонны, прочность её внутренних связей и устойчивость её основания в веках памяти народа нашего.

О размещении материалов в этом томике.

В первой части вы найдёте перевод первой книги Монферрана об Александровской колонне, изданной в год её открытия — в 1834 г. Она малоизвестна, однако интересна тем, что главами её стали статьи в прессе, опубликованные в ходе работы над созданием памятника, то есть, писались для современников. В завершении архитектор публикует планы содержания своего будущего альбома (1836 года издания).

Поскольку о колонне я пишу в контексте истории, то во второй части книги привожу сведения о неудачной попытке американцев создать колонны, аналогичные исаакиевским, в самом начале 20-го века. Горесть крушения их амбиций связана, прежде всего, с недочётами по токарной обработке больших гранитных монолитов на гигантском станке. Разумеется, в завершении будет «разбор» полётов.

Материал о создании великолепного качества альбома Морферрана (1836 г.) — это содержание третьей части. Действительно, альбом сам по себе является выдающимся произведением как автора, так и исполнителей. Долгое время, как проигравшая в войне с русскими сторона, по политическим соображениям французы старательно отворачивались от своего соотечественника Огюста Рикара де Монферрана и, тем более, от сооружения Александровской колонны — памятника Александру I. Как пишет Филипп Хофер: «…Ещё один великолепный фолиант, выполненный в том же духе, избежал даже библиографического внимания. В стандартных справочниках он чаще игнорируется, чем упоминается.» В этой части много сведений, интересных не только искусствоведам.

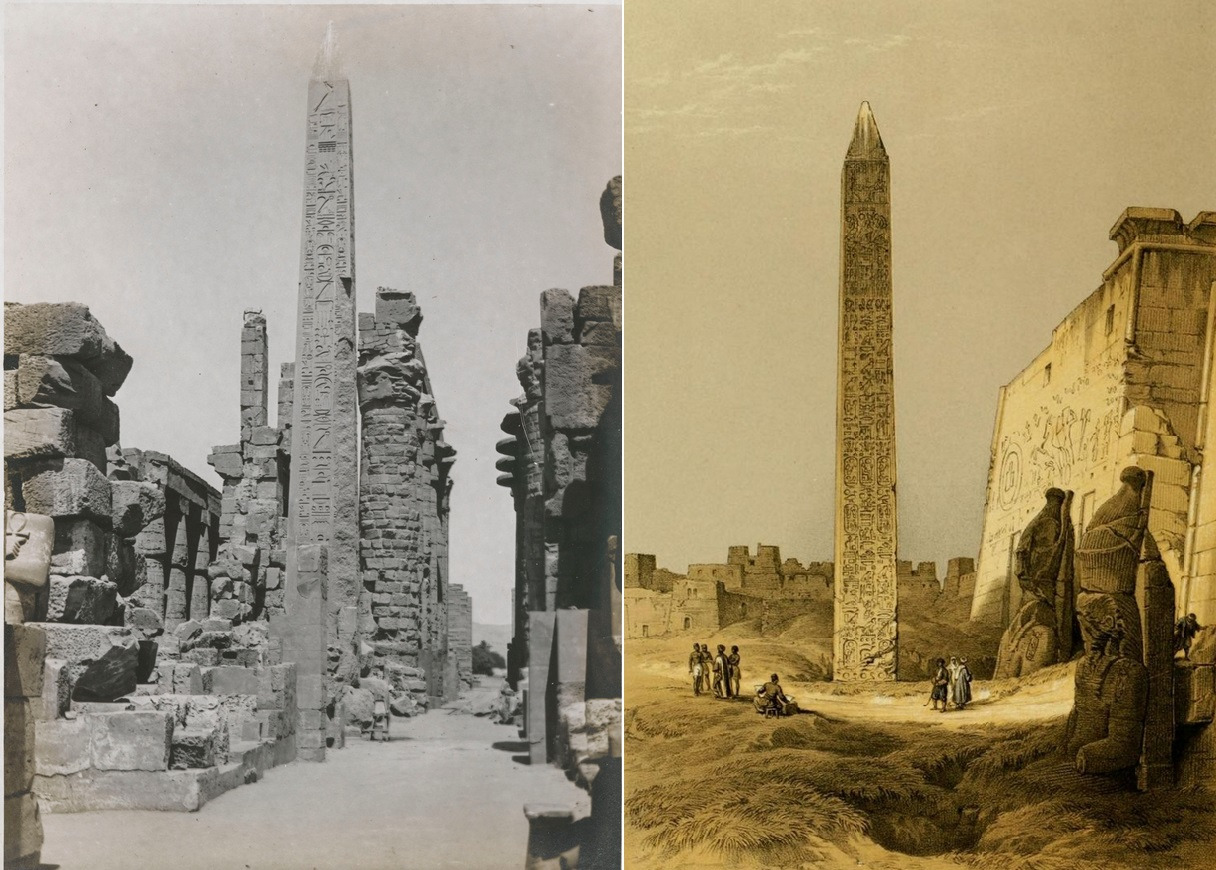

К данному материалу я добавила перевод введения из книги французского архитектора Лебаса (также, Леба — Louis-Hippolyte Lebas), которому в конце тридцатых годов 19-го века была поручена вывозка египетского обелиска из Луксора во Францию и установка его в Париже. Вы можете сравнить подходы двух архитекторов к сооружению памятников — Луксорского обелиска и Александровской колонн и к созданию альбомов.

И в завершение, совсем коротко, о построении энтазиса (полноценно будет во второй книге).

Забегая вперёд.

В следующем томике (Часть II) собрана информация о работах в Питерлаксе, приводятся сведения о дальнейшей судьбе замечательного судна, построенного для перевозки монолита колоссального веса, и, собственно, перевод основного альбома Монферрана 1836 г. Вниканию в особенности технологий того времени, приведению многочисленных «свидетельских показаний», а также критике альтернативных версий отводится место в последующих томиках книги.

Позвольте представиться. Образование у меня самое технарское — инженер по строительству мостов. Имеется строительная практика по специальности и богатый жизненный опыт. А вот филологического образования нет. В книге очень много переводов, сделанных с помощью он-лайн переводчиков, с привлечением бумажных томиков французско-русских словарей не только общего профиля, но и технического. Потому, всегда приветствую у себя на канале поправки читателей. Если в книге обнаружите неточности, прошу сообщить о них на Дзене в комментариях.

Знакомство с дореволюционными публикациями позволило мне пополнить и оживить лексикон словами, кои нынче употребляются не столь часто, но весьма ценны своим колоритом.

Чуть не упустила: о) Изображения взяты из различных источников: часть из старинных публикаций (книги и пресса), часть — из альбома Монферрана, снимки карьера — с сайта о Виналхейвене, несколько картинок — домашнего изготовления.

С уважением. Взор.

Часть I

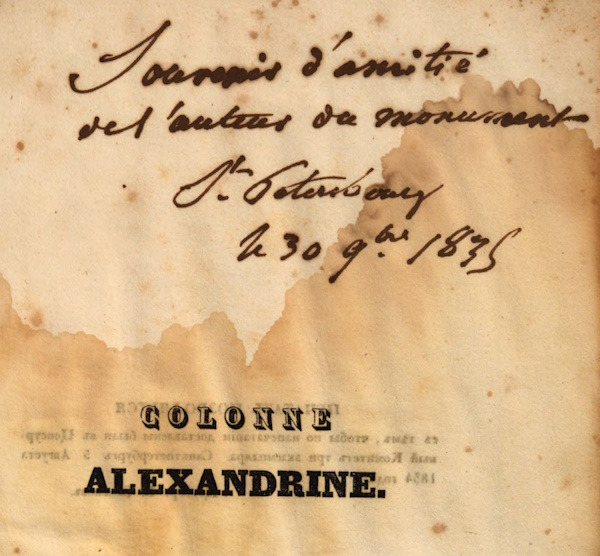

Первый альбом Монферрана

Знакомство с Александровской колонной, наверное, следует начать с азов — с чтения первых статей Монферрана, написанных для публики в процессе создания им памятника Александру I. Эти статьи в разное время были опубликованы в прессе. В 1834 году архитектор собрал их в небольшую книжицу и издал сразу после открытия монумента. Экземпляр найденной и переведённой книги хранится в библиотеке Мичиганского университета.

Второй альбом Plans et details du monument consacre a la memoire de l’empereur Alexandre (1836 г.) был написан Огюстом Монферраном много обстоятельнее и известен гораздо больше. Именно его вместе с архивными документами и чертежами используют в своей работе реставраторы. Во второй альбом архитектор добавил иллюстрации — пластины чертежей и рисунки художников, нанятых для запечатления хода работ в штат Комиссии по строительству Исаакиевского собора. Эти рисунки, выполненные до изобретения фотографии, облегчают нам восприятие той эпохи.

Начну с первого издания, поскольку написанное в нём предназначалось для людей, бывших свидетелями работы, ведущейся над памятником, тогда как второй альбом написан, прежде всего, для истории.

Описание монументальной колонны, воздвигнутой в память императора Александра I. А. М. (*) с геометрической фигурой колонны. Санкт-Петербург. Типография М. В. Плюшара и сыновей. Август 1834 г.

(*) — видимо, А. М. — Август Монферран

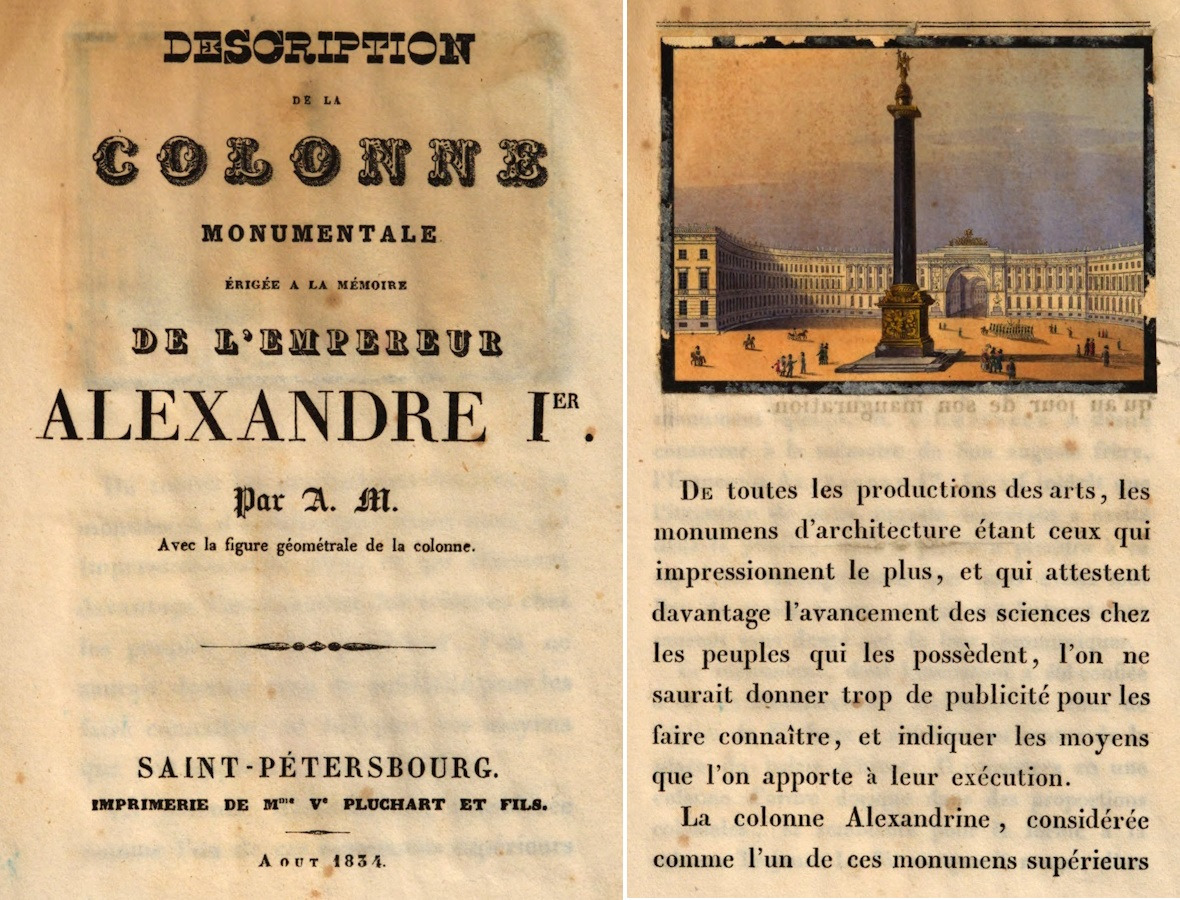

Из всех произведений искусства архитектурные памятники производят наибольшее впечатление и служат лучшим доказательством развития науки у обладающих ими народов. Нельзя не уделить должного внимания их известности и указанию средств, использованных для их создания.

Александровская колонна, считается одним из тех превосходных памятников, которые приумножают славу великой нации, — мы предлагаем вниманию публики эту заметку, состоящую из сборника статей, которые в течение нескольких лет публиковались в политическом и литературном журнале С.-Петербурга, о ходе работ над этим памятником, начиная с извлечения его монолита в каменоломне и до дня его торжественного открытия.

Глава 1

29 сентября 1831 г. (№117)

Причины, определившие выбор монолита; каменоломня, из которой он был изъят; анализ его гранита; его добыча и опрокидывание камня на дно.

И древние, и современные люди всегда испытывали потребность увековечить память о великих правителях, великих людях и великих подвигах с помощью памятников. Действительно, история запечатляет памятные события и передаёт их будущим поколениям; но если для небольшого числа учёных* она говорящая, то для простого человека она немая. Памятники же — это вечно открытая страница, из которой обыватели в любой момент могут почерпнуть знания о событиях прошлого, по праву гордиться при виде выдающихся примеров, завещанных им их славными предками, и воспылать благородным желанием подражать им.

* — т. е. людей образованных, умеющих читать

Однако трудно объяснить, почему вот уже несколько столетий самые цивилизованные народы Европы, достигшие, благодаря глубокому знанию наук, столь высокого уровня процветания, в искусстве и, особенно, в архитектуре остаются гораздо ниже древних народов, причём настолько, что, рассматривая памятники последних, вызывающие уважение на протяжении веков, мы не можем не признать своей неполноценности.

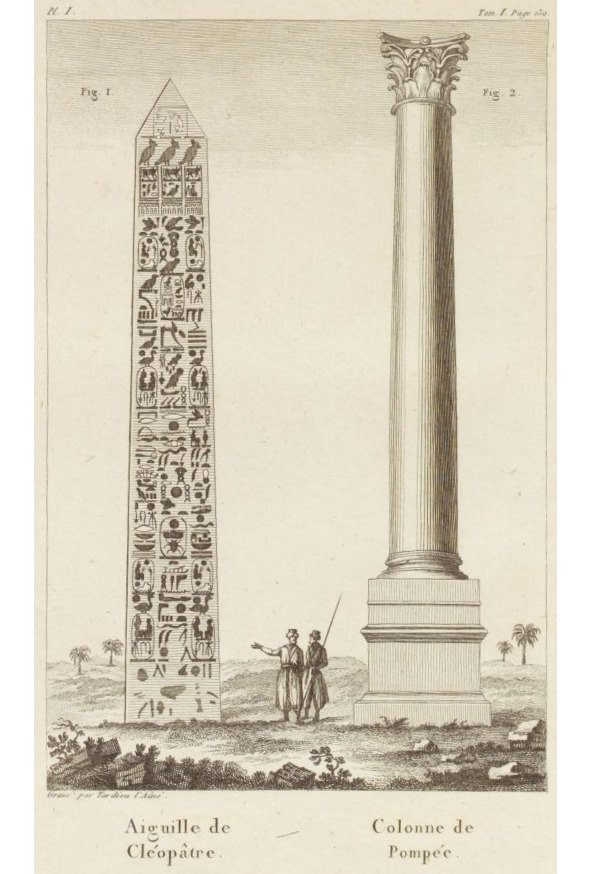

Средства, которыми располагали египтяне для строительства пирамид, возведения обелисков и тех огромных гранитных колоссов высотой в 60 футов, которые до сих пор стоят перед дворцом Озимандиаса (см. стр. 22), не были, однако, утрачены. Когда римляне, в свою очередь, привели свои галеры с самыми большими обелисками из Александрии в Тибр и триумфально установили их посреди своих цирков, они доказали всему миру, что нет ничего невозможного для человека, если он руководствуется твёрдой волей и чувством собственного величия.

Почему же мы должны оставаться недвижимыми и довольствоваться восхищением произведениями древних, когда, напротив, мы должны объединить наши усилия, чтобы сравняться с ними?

Несомненно, этими благородными идеями руководствовался Его Величество Император, желая передать потомству ослепительное свидетельство народной благодарности за царствование своего Августейшего брата, Императора АЛЕКСАНДРА, и выразил желание воздвигнуть монумент в его память. Мы уже упоминали, что этот памятник, который предполагается воздвигнуть в центре площади Зимнего дворца, будет иметь некоторое сходство с колонной Траяна; но как мог его создатель быть настолько безрассудным, чтобы соперничать с неподражаемыми шедеврами скульптуры, украшающими эту колонну, воплощение всего самого прекрасного, что создано гением? Самые искусные художники нашего века не осмелились бы на такое. Поэтому ему пришлось бы либо смириться с этими несовершенными подражаниями, которые только показывают неполноценность современного искусства, либо полностью отказаться от этого вида красоты, компенсируя, если возможно, это отсутствие другим преимуществом, которое придало бы памятнику особый характер величия и грандиозности. Г-н де Монферран выбрал последний вариант, предложив для основания колонны гранитный блок необычайных размеров, который он обнаружил во время своих частых инспекционных поездок в одной из каменоломен, где добывались 48 колонн церкви Святого Исаакия.

Люди, знакомые с трудностями добычи гранита определённого размера, не могли поверить, что из него можно извлечь колонну диаметром 41 фут и высотой 84 фута, и с тревогой ожидали момента, когда будет объявлен результат этой затеи. Теперь, когда кропотливая работа увенчалась успехом, мы считаем, что нашим читателям будет интересно взглянуть на каменоломню и средства, использованные для того, чтобы обеспечить столицу одним из самых необычных памятников, на которые когда-либо отваживался человек.

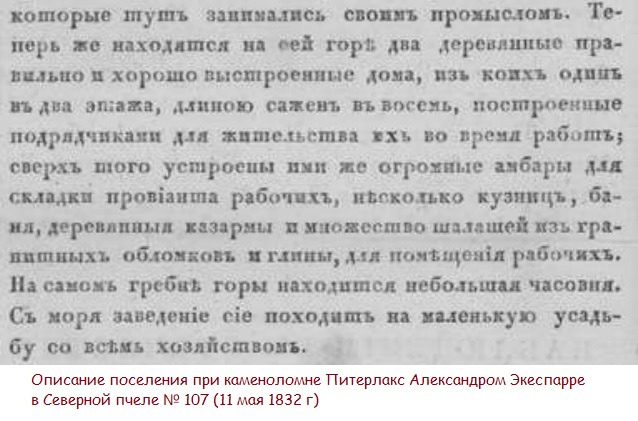

В одной из бухт на северо-востоке Финского залива, между Выборгом и Фридрихсгамом, находится каменоломня Питерлакс (*), к которой ведёт неровная тропа, проложенная между скалами. Расположенная на полпути вверх по побережью и примерно в 300 футах от пляжа, эта каменоломня имеет живописный и дикий вид. Единственными следами человеческих рук, которые можно увидеть, являются скопившиеся обломки недавно отколовшихся гранитных масс и несколько жалких хижин, вокруг которых сгруппированы земляные хижины рабочих. Гора находится на высоте 49 футов над уровнем моря и наклонена на 5 градусов к горизонту в сторону точки на берегу, где построен передовой пирс для облегчения погрузки монолита. Вершина этой примитивной скалы местами голая, а местами покрыта тонким слоем почвы и кустарников. Масса, которую нужно было извлечь для изготовления ствола колонны, составляла 98 футов в длину и среднюю толщину — 22 фута; её вес можно оценить примерно в девять миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч фунтов (4 343, 600 тонн). Она была высечена из цельной скалы с трёх сторон (**). Эта замечательная работа, требующая мужества и терпения, в которой постоянно было задействовано 600 рабочих, продолжалась два года. Эта плотная порода без какой-либо помощи глютена (клейковины) обладает в своих составных частях такой адгезией, что их легче разломить, чем расщепить.

(*) — Питерлакс, откуда мы и позаимствовали название, — это почтовая станция, где мы съезжаем с главной дороги на боковую дорогу, ведущую к каменоломне. Расстояние от Выборга до этой станции 76 вёрст, а от Фридрихсгама — 36 вёрст.

(**) — Поскольку, для того чтобы высечь ствол рассматриваемой колонны, извлечение столь большой массы было бы безполезным, следует отметить, что мы хотели воспользоваться трещиной, которая почти полностью разделяла скалу у её основания, и что из-за другого дефекта пришлось удалить камень толщиной почти 8 футов, чтобы колонна вышла целой.

В её состав входят:

1° Полевой шпат красивого тёмно-красного цвета, чьи авантюриновые или чатояновые (***) отблески создают игру света и очень живой блеск.

2° Очень редкая чёрная слюда, маленькие, гладкие и гибкие пластинки которой имеют металлический блеск.

3° Серый кварц, рассеянный в массе в виде мелких неправильных кристаллов.

(***) — Чатояновый отблеск (у Монферрана chatoyans) — так называемый эффект кошачьего глаза, от французского el de chat. Он представляет собой оптический эффект отражения, наблюдаемый в определённых драгоценных камнях. Обычно характеризуется одной или несколькими чётко выраженными полосами отражённого света, вызывается наличием в материале волокнистых веществ.

Таков состав этого камня, способного к самой тонкой полировке и во всех отношениях похожего на описанные г-ном де Розьером сиенские породы, из которых были получены обелиски и большинство египетских монолитов. Однако было бы ошибкой полагать, что гранитные колоссы, обелиски и другие монолиты Египта были высечены в недрах гор; За исключением нескольких мест к югу от Сиены, египтяне, чтобы не увеличивать трудности своих основных операций, довольствовались тем, что выбирали из изолированных (единичных, одиночных) камней, покрывавших страну, те, форма и пропорции которых были им удобны.

В этом месте я хотела бы обратить ваше внимание на особенность строения гранита рапакиви, которое невозможно повторить именно из-за его текстуры. Об этом будет в другом месте. Текстура есть та самая подножка для альтернативных версий оштукатуривания, лепки и литья колонн. Неповторимы все граниты, рапакиви же — особенно (ибо содержат овоиды!!!).

Здесь также (до сих пор) действуют подрядчики, отвечающие за поставку гранита, чем можно объяснить небольшие следы добычи, обнаруженные в Финляндии, по сравнению с огромным количеством гранита, которое содержит Петербург. В любом случае, если знаменитый монолитный храм Сатис возник из глыбы, отколотой от гранитных скал, окаймляющих реку Элефантины (Elephantine); если огромная скала, служащая пьедесталом для статуи Петра Великого, была с трудом извлечена из болота, где она была погребена в течение стольких веков, то эти монолиты — не менее выдающиеся памятники, которые Александровская колонна оставит далеко позади себя.

Мы не намерены сейчас вдаваться во все подробности извлечения нашего монолита; позже они будут опубликованы; мы только скажем, что средства, которые с таким успехом были применены, отличаются от тех, которые рутинно использовались до сих пор, и что (ими) они обязаны г-ну де Монферрану, который имел счастье указать на эту уникальную скалу. В этой работе архитектору помогали г-да Яковлевы (*), которые взяли на себя поставку этого камня и руководили этой деликатной операцией с усердием и умом, заслуживающими похвалы. Однако мы не можем закончить эту статью, не представив небольшую зарисовку картины, которую давал карьер в момент опрокидывания массы.

(*) — Монферран упоминает двух Яковлевых — сына Василия Абрамовича Яковлева, который и был подрядчиком по заключённому контракту, и помогавшего ему отца

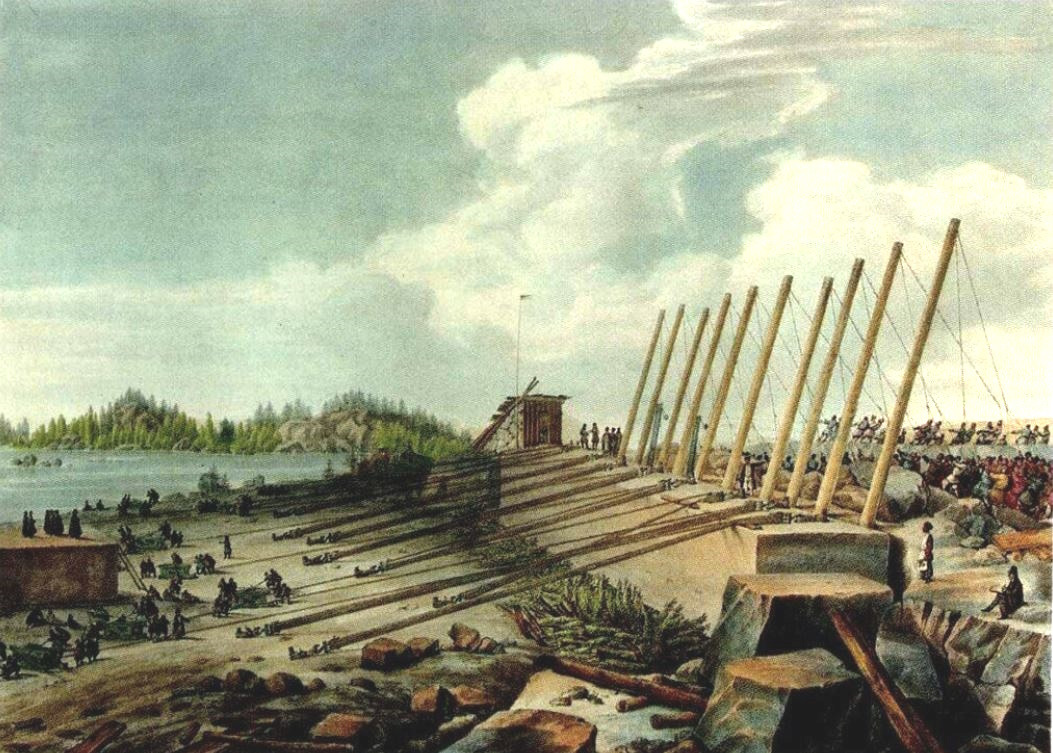

На гребне горы (*), в разрезе скалы, на равных расстояниях по всей её длине были установлены десять берёзовых рычагов, поднимавшихся на высоту 35 футов (10.7 м), к концам которых, чтобы привести их в действие, прикрепили полиспасты и канаты. К усилиям, которые приходилось прилагать этими рычагами для отталкивания породы, добавились усилия девяти кабестанов, закреплённых на (материковой) скале в нижней части каменоломни.

(*) — указаны два уровня, с которых велась операция — верхняя часть забоя и дно каменоломни.

Канаты и блоки (полиспастов), соответствующие этим кабестанам, крепились к стольким же прочным железным пуансонам, вбитым глубоко в вершину скалы (каменной заготовки), по всей линии её разлома. У подножия массы был установлен прочный каркас в виде наклонной плоскости, который до высоты 12 футов (3.66 м) был покрыт кустарником, вырубленным в лесу. Цель этого каркаса и древесного лапника, помещённого на нём, заключалась в том, чтобы принять камень, когда он опрокинется, и смягчить его падение, чтобы избавить от сильного удара. Всё было подготовлено, и гранитная масса была опрокинута за семь минут, 19 сентября в 6 часов вечера, в присутствии главного архитектора, который выехал на место, чтобы убедиться, что были точно соблюдены все меры предосторожности, которые требовала Комиссия, отвечающая за руководство работами.

Интересно было наблюдать за тем, как о скалы Питерлакса бьются волны, в то время как рабочие под звуки колокола скромной часовни, установленной на вершине горы, просят благословения небес на успех их работы, и когда через несколько мгновений эта скала, устрашающая своими размерами, покачнулась, бесшумно и медленно отделилась, чтобы лечь на приготовленное для неё ложе из веток.

В заключение добавим, что с того момента, как была выполнена добыча этого камня, мы неустанно работали над его округлением; что судно длиной 150 футов (45.72 м), которое было специально построено для его транспортировки, стоит на якоре в порту каменоломни, и мы надеемся вскоре увидеть, как эта колонна, помещённая на корабль, буксируемый несколькими пироскафами, величественно поднимется по Неве и подойдёт для выгрузки к подножию дворца Его Величества Императора.

Глава 2

16 ноября 1829 г. (извлечение)

С давних пор много говорили о монументе, который Его Величество Государь Император изволил посвятить памяти Августейшего Брата Своего, Императора Александра I. Живой интерес, возбуждённый в публике намерением нашего Августейшего Государя, побудил нас собрать об этом предмете сведения, которые мы имеем все основания считать достоверными, и которые, без сомнения, будут с благодарностью приняты нашими читателями.

Памятник, создание которого было поручено месье* де Монферрану, главному архитектору Исаакиевской церкви, будет возвышаться в центре площади Зимнего дворца. Он будет представлять собой дорическую колонну колоссальных размеров, схожую по форме с колонной Траяна. Цельный вал из красного гранита будет иметь высоту 12 саженей, или 84 фута. Высота монумента, включая его пьедестал и статую с крестом над ним, составит 24 сажени, или 168 футов. Гранитная капитель и пьедестал будут покрыты бронзой. Четыре стороны пьедестала будут украшены трофеями древнерусского оружия, сгруппированными с древнегреческим и римским оружием. Посвятительная надпись будет размещена на главном фасаде перед дворцом.

* в последующем вместо слова «месье» буду употреблять слово «господин»

Работы над проектом уже начались, ожидается, что они займут четыре года.

Небольшое отдельное пояснение

— Osymandias — греческое имя фараона Рамсеса II, а также название одного из сонетов английского поэта Перси Биши Шелли, написанного в рамках дружеского конкурса на тему фараона Рамсеса II.

Глава 3

1832 (№33)

Укладка монолитного камня для основания. Размеры частей памятника. Его общая высота. Работы по погрузке монолита в каменоломне.

Колоссальные подготовительные работы, которые видны на площади Зимнего дворца, привлекают столь большое внимание жителей столицы, что мы полагаем полезным дать для них краткий обзор операций, которые будут следовать друг за другом до того момента, когда монолитный ствол Александровской колонны будет поднят на своё основание. Несмотря на зиму, работы по возведению этого памятника не прекращаются и активно ведутся. Над фундаментом уже возвышается камень, образующий первое основание, а также камни, составляющие массу гранитного пьедестала.

Это была довольно сложная задача: математически правильно установить гранитный блок весом около миллиона фунтов на поверхность, имеющую такой же размер; однако именно это и было сделано. Эта первая операция, которая является лишь прелюдией к другим, более важным, показалась нам требующей превозмогания трудностей больших, чем те, которые пришлось преодолеть архитектору Фонтана при возведении обелиска Св. Петра.

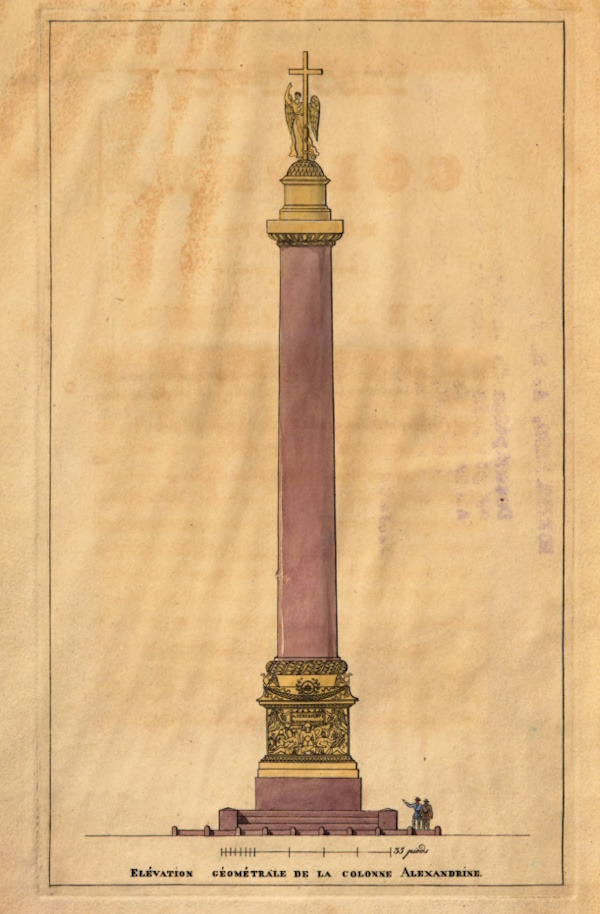

Чтобы составить представление о размерах монумента, посвящённого памяти императора АЛЕКСАНДРА I, стоит напомнить его основные размеры.

Тротуар со ступенями у подножия памятника — 4 фута 9 дюймов (1.45 м).

Пьедестал с цельным гранитным основанием — 26 футов (7.92 м).

Основание колонны, 2 фута 6 дюймов (0.76 м).

Монолитный вал, 84 фута (25.6 м).

Капитель и пьедестал (*), 16 футов 6 дюймов (5.03 м).

Статуя без креста — 14 футов (4.27 м), с крестом — 21 фут (6.4 м).

Общая высота памятника от основания площади до вершины креста — 154 фута 9 дюймов (47.17м **).

(*) Пьедестал для ангела

(*) Под футом мы всегда подразумеваем английский фут, который относится к французскому футу, как 0,932 к 1,000.

Наши читатели, вероятно, помнят, что для того, чтобы развеять сомнения, которые мог вызвать у некоторых успех столь грандиозной затеи, мы уже сообщали о счастливом исходе извлечения гранитной массы в каменоломне и рассказывали о том, как эта огромная масса, весившая более девяти миллионов фунтов, была плавно опрокинута к подножию скалы, частью которой она являлась, после чего рабочие приступили к её обработке.

Последняя (ещё только предстоящая) операция, самая трудная из всех, что ей предшествовали, и в которой будет задействовано 3000 человек, станет зрелищем тем более интересным, что в соответствии с волей Его Величества Императора именно те старые храбрецы, служившие под командованием покойного Монарха, воздвигнут памятник, призванный увековечить его память.

Поэтому принимаются все меры, чтобы колонна была доставлена в Петербург в течение следующего июня месяца, и чтобы она была поднята в назначенный день 30 августа (11 сентября), в праздник святого Александра. Это колоссальное предприятие не может не привлечь со всех сторон огромную толпу зрителей, потому что оно достойно того, чтобы привлечь внимание и вызвать интерес тех, кто дорожит памятью о добрых государях и кого благородная гордость заставляет видеть в памятниках, воздвигнутых им признанием, лишь ещё одну славу для нации.

Один из отголосков события

Как дополнение к данной главе, привожу сведения из книги Neueste Gemälde des europäischen Rußlands und des Königreichs Polen: mit einem Abriß des Freistaats Krakau / 1 (Новейшие картины Европейской России и Царства Польского: с эскизом Свободного государства Краков) 1833 г. стр. 284—285

В ней нашлось сообщение о будущей колонне, заготовка для которой на момент написания находилась в Питерлаксе. Колонна упоминается при перечислении объектов северной столицы, достойных внимания.

Площадь перед императорским зимним дворцом, окружённая прекрасными зданиями, на которой нынешний император воздвигает покойному императору Александру памятник, который будет состоять из колоссальной колонны дорического ордера и внешним видом будет напоминать колонну Траяна в Риме. Художник Монферран, которому было поручено совершить эту работу и который также является главным архитектором строительства Исаакиевской церкви, выбрал для ствола колонны блок гранита необычайных размеров, который был добыт в северо-восточной бухте Финского залива между Выборгом и Фридрихсгамом в Петерлаксе. Его длина составляет 98 футов (29,87м), средняя толщина — 22 фута (6,71 м), а вес можно оценить примерно в 9576000 фунтов (4 343,6 т). На этих работах в течение двух лет было занято 600 человек. Этот гранитный блок, похоже, поддаётся самой прекрасной полировке и напоминает знаменитые скалы Сиены в Египте.

Как только стало ясно, что он выломан, началась непрерывная работа по его округлению. Судно длиной 150 футов (45,72 м), специально построенное для перевозки этого камня, стоит на якоре в гавани этой каменоломни, и ожидается, что эта колонна, которая будет иметь 12 футов (3,66 м) в диаметре и 84 фута (25,6) в высоту, вскоре будет видна плывущей по Неве на судне, буксируемом несколькими пароходами. Говорят, что весь памятник, включая постамент колонны и крест, достигает высоты 154 фута (46,94 м). Постамент, также выполненный из гранита, будет облицован бронзой и украшен древнерусской металлической «облицовкой» (в оригинале — «арматурой»), а также греческими и римскими трофеями, металл для которых будет получен из пушек, отбитых у противника. На боковой стороне вы прочтёте простую надпись: «Александру I, благодарная Россия».

Глава 4

16 июля 1832 (№84)

Параллели с самыми известными монолитами. Погрузка, транспортировка и выгрузка монолитного ствола колонны.

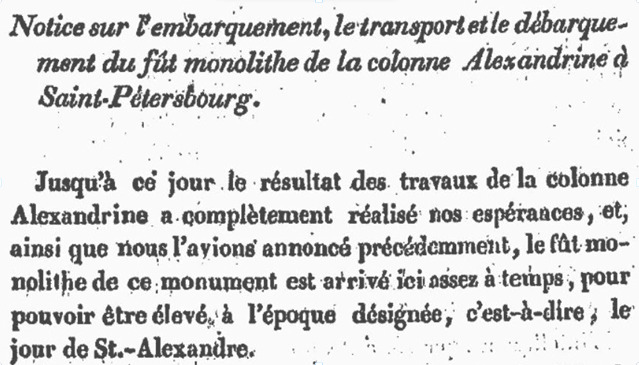

На сегодняшний день результат работы над Александровской колонной полностью оправдал наши надежды, и, как мы уже сообщали ранее, монолитный ствол этого памятника прибыл сюда вполне вовремя, чтобы его можно было возвести в назначенное время, то есть в день Святого Александра (Александра Невского, имя которого получил при крещении Александр I).

Те, кто не имел возможности узнать, какие трудности понадобилось преодолеть для погрузки и выгрузки этой гранитной массы, несомненно, с интересом прочтут следующие подробности, касающиеся этих операций. Чтобы лучше оценить это великое предприятие и заслуги человека, которому оно было поручено, мы считаем необходимым прежде всего сообщить нашим читателям, что во время своих частых поездок в Финляндию для работы над 48 колоннами церкви Св. Исаакия г-н де Монферран, главный архитектор монумента, продолжающий его строительство, заметив гранитный блок длиной 100 футов (30,5 м), задумал использовать его для украшения столицы. Этот художник, который на протяжении 12 лет продолжал привлекать внимание к этому необычному монолиту, (уже едва было не) отчаялся использовать его, когда его пригласили представить проект памятника, призванного увековечить память покойного императора АЛЕКСАНДРА. Возможность была благоприятной; г-н Монферран предложил (в качестве второго варианта) колонну, цельный ствол которой был бы высотой 84 фута и 12 футов в диаметре (*). Подобный памятник, который превзошёл бы всё, что в этом жанре создали древние и современные мастера, соответствовал взглядам Его Величества ИМПЕРАТОРА; его утвердили.

(*) Здесь указаны высоты наиболее известных монолитов,

Александрийская колонна, известная как колонна Помпея … 63 фута.

Колонны Пантеона, в Риме …………………… 46 футов 9 дюймов 11 линий.

Обелиск собора Святого Петра ………………………………………….. 78 футов.

то же в Александрии, известный как игла Клеопатры …….. 65 футов.

Правда, древний обелиск, который император Август воздвиг в большом цирке в Риме, и который сегодня стоит на площади Святого Иоанна Латеранского, имеет высоту 99 футов, но он состоит из трёх частей.

Колонны Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге имеют высоту 56 футов, а Александровская колонна — 84. Последняя является самым большим из известных монолитов.

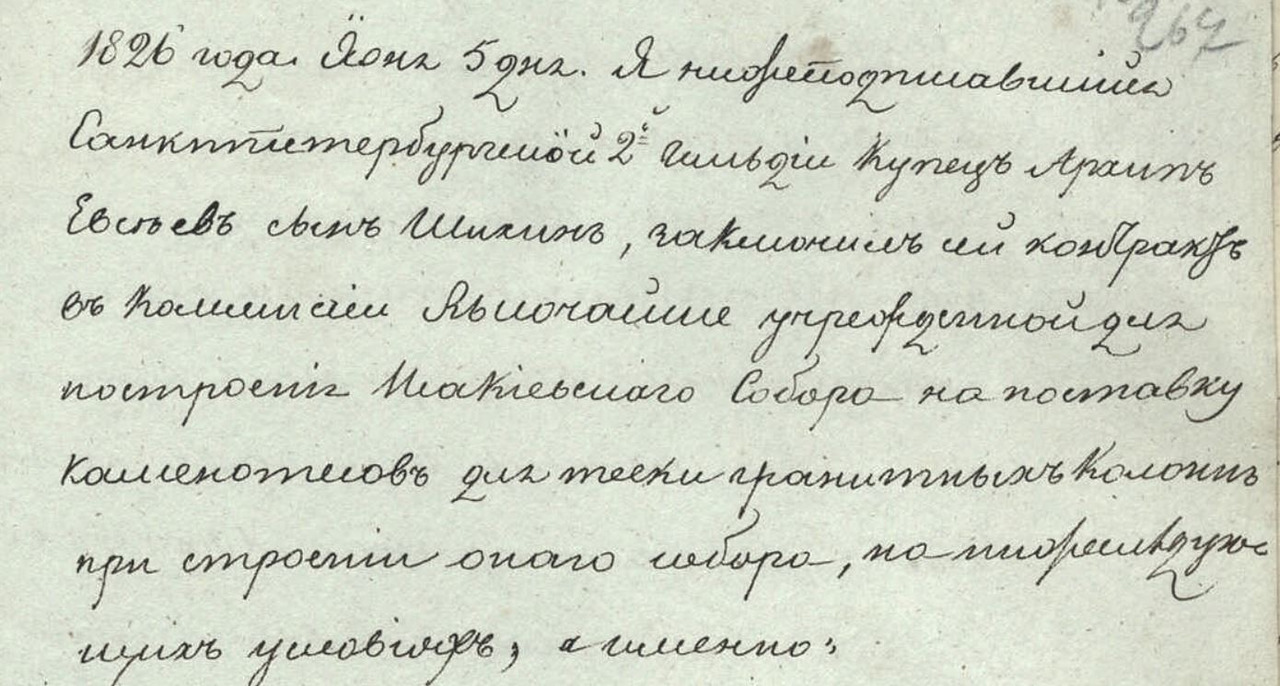

Купец по имени Архип Шихин, работавший над колоннами Исаакиевской церкви, был тем первым человеком, кому архитектор предложил возглавить работу над монолитом. Также, чтобы создать конкурентное преимущество, г-ном Монферраном был рекомендован другой купец, доказавший своё мастерство, — Василий Абрамович Яковлев. Тем временем купец Шихин умер, и операция была поручена Яковлеву.

Ум, проявленный этим подрядчиком во время извлечения монолита, и успешный результат, полученный им при опрокидывании этой грубой массы весом в 9 миллионов фунтов, убедили главного архитектора доверить ему обтёску и погрузку колонны, возложив на него ответственность за неё вплоть до выгрузки (и откатки) на 70 футов (21.3 м) за пределы набережной (*).

(*) Безпристрастность, с которой мы рассказываем о событиях в каменоломне Питерлакс, заставляет нас отметить, что обтёска колонны была поручена подрядчику только при условии, что за ней будет наблюдать главный архитектор, который, не имея времени посещать место, назначил руководить работой г-на Паскаля, одного из своих помощников. Именно этот художник в соответствии с полученными эскизами и инструкциями округлял колонну до того состояния, в котором она нынче находится.

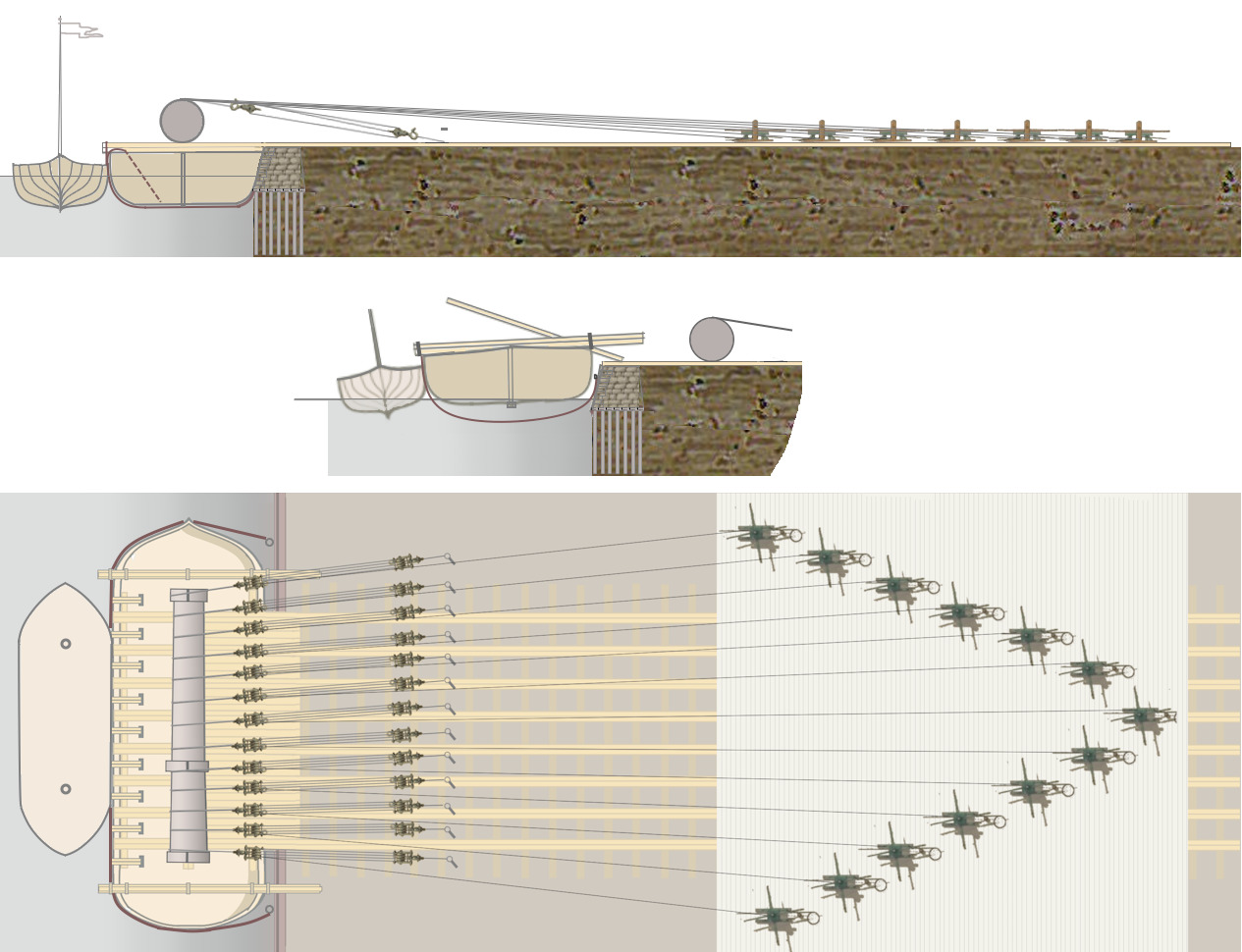

Помните, мы сообщали, что в каменоломне Пютерлаксе в море был сооружён передовой (заходящий в глубь моря) пирс*, разделённый каналом в виде шлюза, в котором должно было находиться судно. После того как прочность тараса была проверена, и стало ясно, что судно находится в хорошем состоянии, купцу Яковлеву было велено заняться погрузкой колонны.

(*) — он же, по-русски, тарас — конструкция из бревенчатой клети с каменной засыпкой

В соответствии с обязательствами 5 июня судно встало перед каменоломней на якорь, и подрядчик с 400 рабочими приступил к приготовлениям, о которых мы сообщим ниже.

Очисткой канала, в котором должно было находиться судно, были заняты две команды рабочих, которые день и ночь трудились, сменяя друг друга. Чтобы получить глубину в 10 футов (3.1 м), необходимую для установки судна, нужно было удалить два фута плотной глины. Работы по углублению дна проводились достаточно быстро, чтобы не мешать другим работам.

Чтобы доставить колонну от места её выломки до судна, ей нужно было преодолеть по ровной дороге расстояние около 300 футов (91.5 м), но этому прохождению препятствовали многочисленные неровности скал. Подрядчик взорвал их, обломки были перенесены подальше, а путь окончательно выровнили, разместив по всей его длине балки, одну рядом с другой, так, чтобы они располагались на одном уровне. (*)

(*) — в поперечном сечении дорога должна была быть строго горизонтальной, путь выравнивали по ватерпасу.

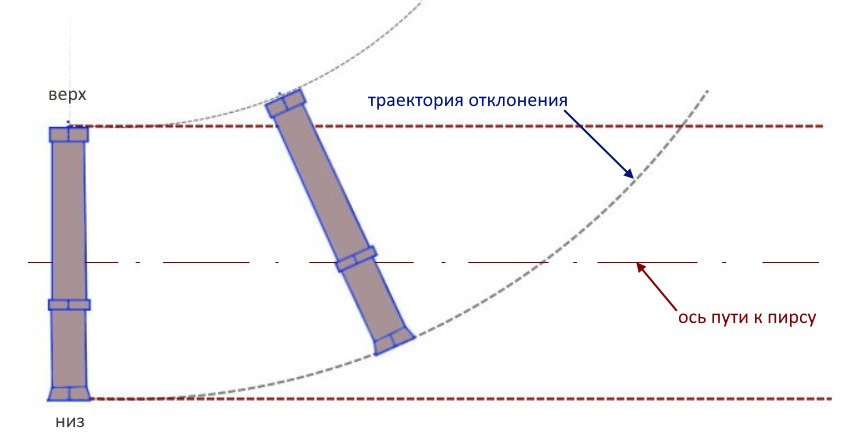

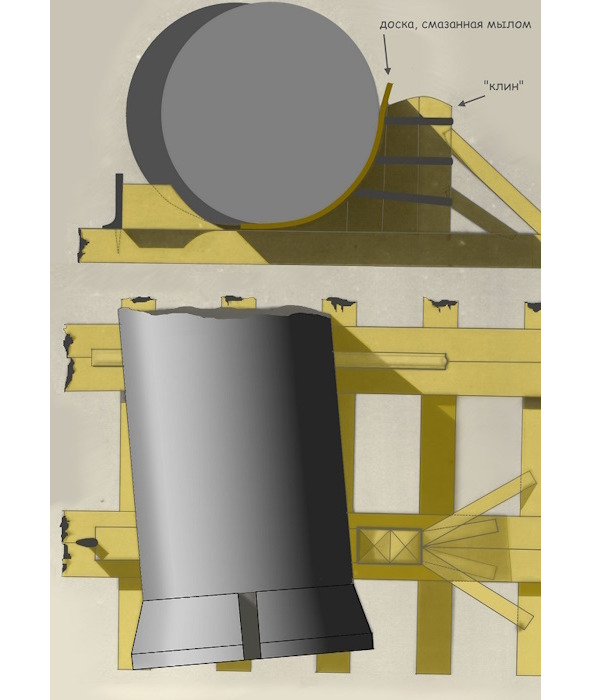

Одновременно с завершением обустройства нижней части пути колонну спустили к пирсу. Для перемещения этой массы, которая по мере продвижения принимала отклоняющееся от курса направление, обусловленное разной величиной её концов, достаточно было восьми кабестанов. Поскольку для осуществления погрузки было необходимо, чтобы колонна была установлена на левом борту параллельно кораблю, подрядчик был вынужден во время перекатки несколько раз поворачивать ствол, чтобы компенсировать эту разницу, которая нарушила бы параллельность ствола (причалу). Этот поворотный маневр осуществлялся с помощью прочного, обитого железом клина, останавливающего колонну, и находящегося на расстоянии 12 футов от её основания. Между этим клином и колонной было вложено несколько досок, покрытых мылом. Шесть кабестанов, поддерживаемых блоками, тянули колонну вперёд, в то время как два других, установленных сзади, удерживали её в точке поворота. (12 футов — 3.7 м)

После пятнадцати дней напряжённой работы подрядчику Яковлеву удалось установить колонну на конце пирса. По ширине пирса были уложены 28 балок длиной 35 футов (10.7 м) и шириной 2 фута (61 см), самых прочных, какие только смог достать этот купец, и которые он привёз из Петербурга. Эти балки сообщались с судном и все вместе образовывали наклонную дорожку (*), которая должна была опускаться перед колонной при вкатывании на палубу. Десять кабестанов, установленных на стоящей отдельно в море части пирса, по данному сигналу должны были приступить к погрузке. Для направления канатов у подножия колонны спереди и позади были поставлены 60 рабочих. Судно было пришвартовано другими канатами, которыми его обвили и закрепили к молу.

(*) — Устройство дороги будет описано в другой главе

Утром 19 июня, когда все эти подготовительные работы были завершены, предприниматель Яковлев отдал приказ о погрузке. Затем колонна покатилась вперёд; она уже достигла края палубы, и операция близилась к завершению, когда непредвиденный случай вызвал смятение среди рабочих.

28 балок, служивших переходом для монолита, из-за движения корабля одновременно оказались на весу (*). Не в силах больше выдерживать такой огромный вес, все эти балки разом сломались, а затем колонна врезалась в их обломки. При первом же треске древесины подрядчик и его отец, а также рабочие, прокладывавшие канаты, поспешно отступили, так что этот несчастный случай, который для многих людей мог оказаться смертельным, не стоил жизни никому, и, что самое необычное, никто не пострадал.

(*) — Во время накатки балки «покаты» одновременно утратили опору в средней своей части и опирались одним концом на край пирса, вторым — на середину палубы. В этот момент колонна находилась над палубой, но не достигла середины её.

Оправившись от потрясения, вызванного падением монолита, г-н Яковлев, не будучи обескураженным этим новым препятствием, напротив, обрёл больше энергии. Несмотря на усталость рабочих, не прекращавших работу ночью, были немедленно приняты все меры предосторожности, чтобы удержать колонну на судне, которое, накренившись на бок, глубоко увязло в глине. После сорока восьми часов неслыханных усилий и с помощью умело комбинированных действий колонна была возвращена на середину палубы судна, которое тут же восстановило равновесие и было спущено на воду.

Один уважаемый человек (*), находившийся в каменоломне Питерлакс в то время, когда происходили все эти работы, оказал нашему предпринимателю большую помощь, взяв на себя ответственность за столь опасное предприятие, которое ещё более было затруднено положением монолита и перевернувшегося судна (**), борт которого покоился на дне моря на глубине 9 футов (2.7 м). Он был свидетелем того, как подрядчик, заметив нескольких рабочих, медленно и нерешительно направлявшихся к своим постам, немедленно бросился к колонне и своим хладнокровием и присутствием духа вернул тем мужество, так что они уже не вспоминали об опасностях, которым подвергались два дня назад.

(*) — Монферран упоминает присутствовавшего в каменоломне графа Юлия Помпеевича Литте (Джулио Ренато Литта-Висконти-Арезе), с 1832 г. бывшего председателем Комиссии для построения Исаакиевского собора.

(**) — судно не перевернулось, но, погрузившись пригружённым колонной левым бортом и упёршись дном в донную глину, оно лишь на пол аршина (около 35 см) возвышалось им над водой. Правый борт был прикреплён к тарасу, и, поднявшись, упёрся в его стенку.

Сразу после того, как монолит был поднят на борт, на буксир перевозившего его корабля были отправлены два пироскафа (*). После перехода в 160 вёрст, который продолжался четыре дня из-за неполадок в работе машины одного из пироскафов, столь нетерпеливо ожидаемая колонна прибыла сюда 1 июля, в счастливую годовщину рождения Е. В. ИМПЕРАТРИЦЫ. С этого момента предприниматель взял на себя заботу о его выгрузке. Будучи единолично ответственным за эту операцию, он не упустил ничего из того, что могло бы способствовать её успеху. Его первой заботой было извлечь из-под воды в том месте, где должно было находиться судно, шпунтовые сваи перемычки, оставшиеся после строительства причала. Затем на основании нижних конструкций этой набережной он построил прочный каркас, чтобы с помощью вертикальной плоскости устранить неудобства (наклонной) гранитной стены её; что облегчило подход колонны, не оставив зазора между судном и причалом.

(*) — первый экспериментальный пароход был назван пироскафом, это название было в ходу в начале 19 века.

Завершив эту работу, г-н Яковлев приказал по всей длине колонны разместить рядом (бок о бок) тридцать пять балок, которые соединяли причал с судном. Одиннадцать из этих балок проходили под колонной и пересекали палубу судна, на концах которого всё ещё были закреплены шесть других очень больших балок, связанных вместе и опиравшихся одним концом на причал, на который они заходили на шесть футов, а с другой стороны — на второе тяжело нагруженное судно, назначением которого было создание противовеса, который предотвращал бы опрокидывание во время выгрузки. Судно также охватывали и надёжно прикрепляли к причалу двенадцать канатов. Двадцать кабестанов были расставлены таким образом, что четырнадцать из них должны были тянуть колонну на берег, а остальные шесть — удерживать судно.

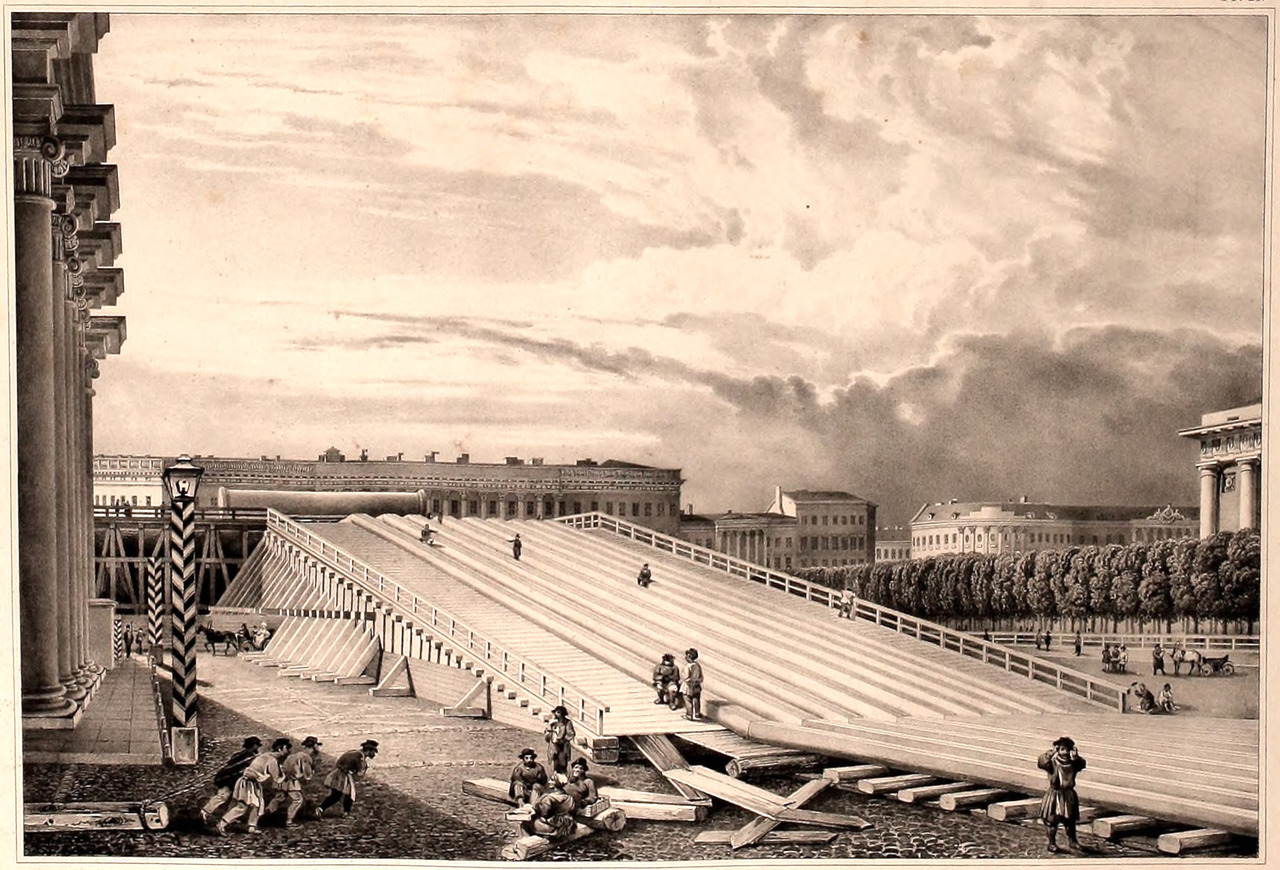

С момента прибытия колонны её ежедневно посещало большое количество людей. 3 июля Их Величества Император и Императрица в сопровождении Его императорского высочества великого наследного князя, Её высочества великой княгини и Его королевского высочества принца Вильгельма Прусского соизволили приехать, чтобы увидеть её и подняться на борт корабля. Так как выгрузка была назначена на 12-е число, с утра того же дня огромная толпа заполнила Адмиралтейский бульвар и площадь. Наклонная плоскость, по которой колонна должна быть поднята под огромные леса, благодаря мудрой предусмотрительности, была преобразована в огромный амфитеатр, который в одно мгновение заполнила публика. То же самое можно сказать и о трибунах, которые были устроены для почётных гостей, и которые сразу же заполнились.

В полдень, чтобы привлечь благословение небес на успешное завершение выгрузки, состоялась торжественная служба, на которой присутствовали члены комиссии, ответственные за руководство работами, а также главный архитектор.

Его императорское высочество наследный князь Михаил, а также Его королевское высочество герцог Вюртембергский прибыли на место заранее и подробно осмотрели сооружения, которые не оставили у них никаких сомнений относительно успеха выгрузки. Их Величества ИМПЕРАТОР, ИМПЕРАТРИЦА и их августейшая семья в сопровождении Его Королевского Высочества Принца Вильгельма Прусского прибыли на пироскафе в 2 часа дня и сошли в Зимний дворец. Затем разразился сильный шторм и ливень, из-за чего операция была приостановлена на три четверти часа. Однако, после того как Император соизволил отправиться в рабочее ограждение и с интересом осмотреть приготовления вокруг монолита, Его Величество приказал г-ну Василию Яковлеву начать выгрузку; в тот же самый момент послышался звук колокола, рабочие пали ниц, и после короткой и пылкой молитвы был отдан приказ привести машины в движение. Затем было видно, как огромный колосс затрясся, легко двинулся, затем бесшумно спустился с судна, на котором он находился, и остановился около дворца под окном, из которого Его Величество Император наблюдал за всей операцией.

По завершении выгрузки, длившейся 10 минут, Его Величество Император соизволил выразить предпринимателю Яковлеву своё удовлетворение произведёнными им хорошими распоряжениями и их счастливым результатом. Затем Её Величество посетила внутренние помещения корабля (*) и отбыла под шумные возгласы радости рабочих и толпы, всегда радостной в Ее присутствии.

(*) Судно, использовавшееся для перевозки монолитного фуста Александровской колонны, было построено в Санкт-Петербурге на верфях купца Громова под руководством г-на. полковника Гласина, один из самых выдающихся строительных офицеров Императорского флота, согласно планам Его Превосходительства Генерала Брюна.

Дополню здесь Монферрана. Генерал Яков Яковлевич Брюн де Сен-Катерин — французский кораблестроитель, находившийся на службе в России с 1799 года, где начал с корабельных мастеров. Его «трудами и усердием» на воду было спущено много превосходных кораблей, а сам он стал генерал-лейтенантом флота.

Пресса не дремала…

Как выяснилось, эта статья была также опубликована 1 апреля 1833 г. в «Nouvelles annales des voyages, de la géographie et de l’histoire…»

«Извещение о погрузке, транспортировке и выгрузке монолитного вала Александрийской колонны в Санкт-Петербурге.

На сегодняшний день результат работы над Александровской колонной полностью оправдал наши надежды, и, как мы уже сообщали ранее, монолит этого памятника прибыл сюда вовремя, чтобы его можно было установить в назначенное время, то есть в день святого Александра.»

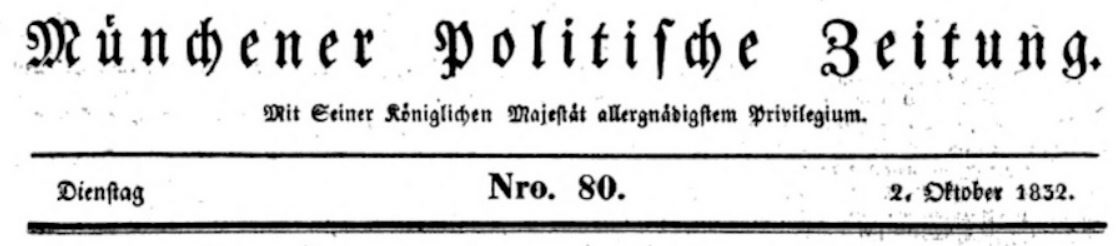

В баварской газете Munchener politische Zeitung было обнаружено сообщение о подъёме Александровской колонны, в котором содержится ряд ранее неизвестных деталей этой операции. Мне встретилось несколько терминов, употребляемых немцами, например, пандус, по которому вкатывали колонну, и помост-платформу, на котором были установлены кабестаны и выполнялись работы, немцы называют Apparat (оборудование, приспособление, махина/громадина), для лесов-каркаса у них своё название, а кабестаны/шпили, или, по-немецки — Erdwinden (земляные вороты). Можно встретить и иноземные единицы измерения: фунт — 0.5 кг, фут (скорее всего взяли у Монферрана, ибо у немцев иное название — fuss) — 0.3 м. Для удобства восприятия я поделила текст на абзацы.

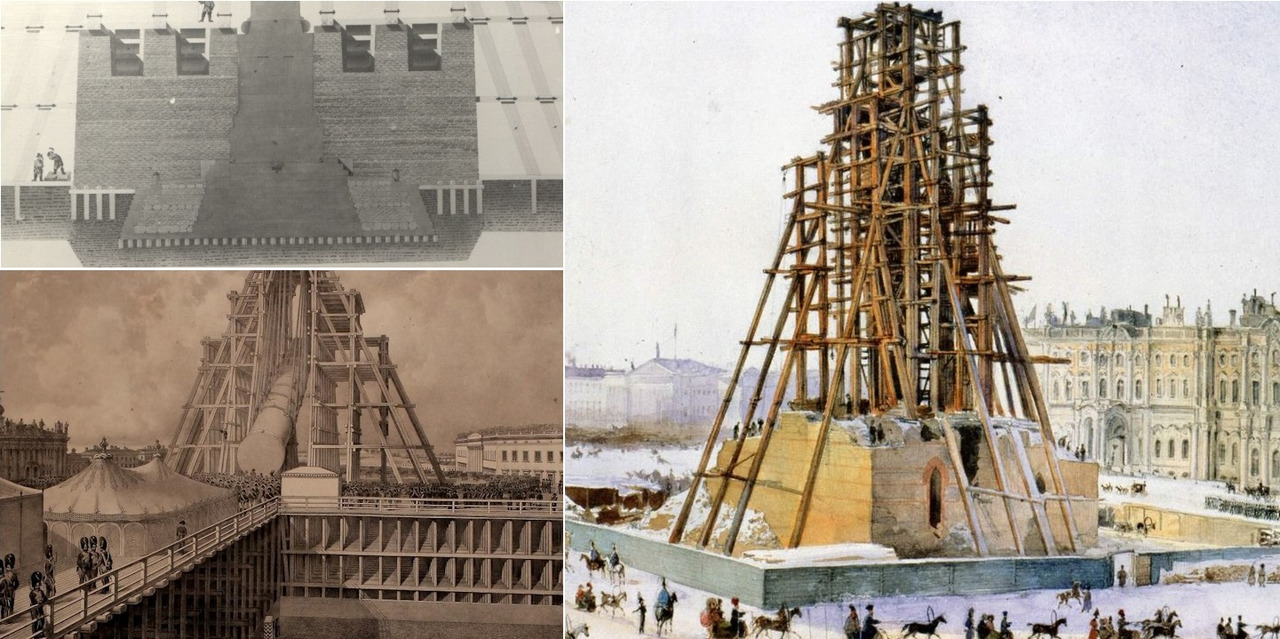

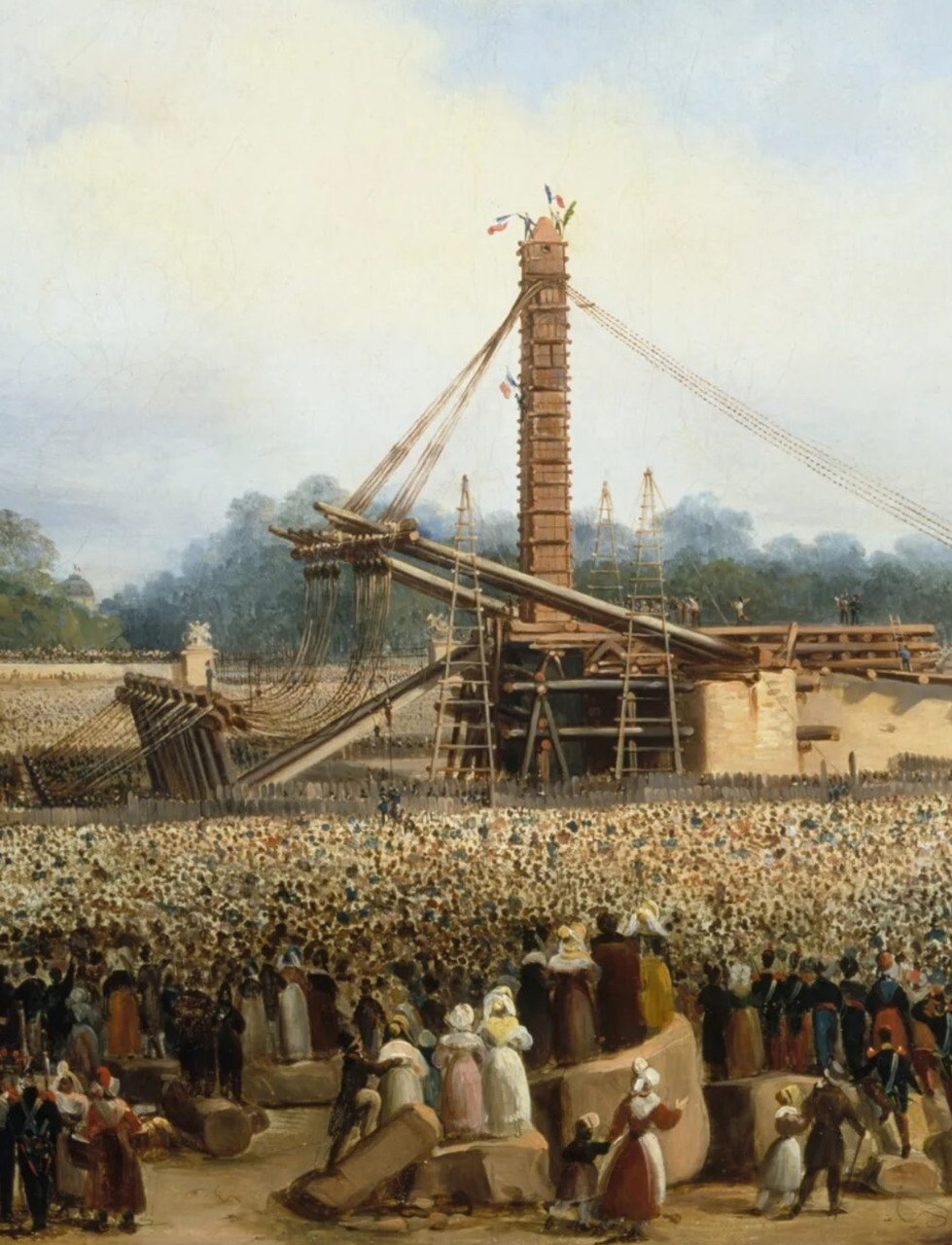

День святого Александра Невского (11 сентября — по старому стилю) был выбран для того, чтобы на площади перед императорским Зимним дворцом из горизонтального положения поднять на уже готовый постамент гранитный колосс и закрепить его там. Для этой цели всё пространство от набережной до середины Исаакиевской площади (расстояние от набережной вглубь застроенной территории) было снабжено аппаратом, который плавно поднимался на высоту основания колонны (более 30 футов — 9.1 м!!!) и был соединён с колоссальным каркасом из балок, который (аппарат), возможно, был когда-либо построен. Он занимает более половины площади, полностью обшит досками толщиной в 3 дюйма (7.6 см) и, среди прочего, усеян 2 600 000 больших корабельных гвоздей; на его платформе можно было совершать кавалерийские маневры.

На этой платформе покоятся леса для возведения колонны, и, несмотря на прочность этой платформы, всё равно была признана необходимость обеспечить путь, на котором должен был перевозиться столб, максимально прочными фундаментными стенами, которые, если смотреть снизу, напоминали бы трёхэтажный дом. На этих стенах возведена башня лесов с огромными взаимосвязанными контрфорсами, проходящими через платформу до самого основания; наверх ведет широкая и удобная лестница. На транспортировку колонны от причала до места её установки отводилось всего три недели.

Колонну, с помощью змееподобных канатов, обвитых (вокруг фуста) несколько раз, медленно подкатили шпилями к аппарату, положили поверх огромных балочных саней (beam sledge) и затем подтолкнули на них к раме основания, на расстояние 210 шагов. После этого 60 канатов, пропущенных через три и четыре железных шкива (*), прикрепили к такому же количеству кабестанов, а другие концы канатов (имеется в виду подвижный блок талей) крепились в большим петлям на самой колонне. Канаты, на которых были подвешены шкивы, состояли из 400 шнуров, и каждый канат выдерживал вес 40 пудов (1600 фунтов). Так был подготовлен день, когда величественное произведение должно было занять своё место.

(*) — речь о подвижном и неподвижном блоках полиспастов

Широкая Исаакиевская площадь напоминала муравейник, всё вплоть до набережной и Невы, где на императорских кораблях развевались флаги, представляло собой огромную массу людей. После часа дня появились император и императрица, последняя в сопровождении отряда черкесов в проволочных рубахах (кольчугах), с луками и стрелами. Для двора были установлены великолепные шатры.

Барабанная дробь возвестила о молитве, после чего войско разошлось к 60 кабестанам, установленным двойным кругом. В 2 часа по сигналу мастера-строителя Монферана, который руководил всей операцией, зазвонил колокол, служивший для подачи команды, и все 60 кабестанов немедленно пришли в движение. На каждую лебёдку приходилось по 22 человека (*), всего около 3000 человек, все — гвардейцы, принимавшие участие в походах при императоре Александре, и каждый из них носил многочисленные награды.

(*) — такой численностью были назначены команды для работы на каждом шпиле, однако к рукояткам ворота одновременно становились не все они: часть рабочих находилась в резерве (для подмены уставших), часть занималась сворачиванием канатов в бухты. Чтобы не допустить запутывания или соскакивания канатов, у блоков на лесах также находились обученные люди.

Медленно поднимался камень, окружённый ими, и зрители почти не представляли себе его огромного веса (вместе с канатами колонна весит около 2 миллионов фунтов (1000 тонн), имеет высоту 84 фута и диаметр 14 футов). Через час колонна была приподнята настолько, что с помощью четырёх воротов можно было медленно продвигать вперёд сани, на которых она лежала; однако, давление было настолько сильным, что ролики толщиной 10 дюймов (25,4 см) с железными опорами раскололись, как мякина (*); также произошла небольшая задержка из-за поломки блока шкивов. Однако через некоторое время шпили начали вращаться снова, в 2 часа 50 минут прозвучал колокол, и колонна встала. На подмостках был поднят императорский флаг, раздалось громовое «ура»; император и императрица ещё раз осмотрели близлежащие сооружения, а господин Монферран со всех сторон принимал поздравления с успехом этого чудесного начинания.

*- Монферран пишет о чугунных роликах в 4 главе своего альбома

Privilegirte Schlesische Zeitung. 1832, No. 226 (26 сентября):

«11 сентября Александровская колонна была возведена и поднята на своё основание. При исполнении этого интересного предприятия присутствовали Их Величества Император и Императрица, Их Высочества Великий Князь Цесаревич, Наследник Престола, Великий Князь Михаил, Великие Княжны Мария, Ольга и Александра, а также члены Императорского Совета, министры, сенаторы, генералы, придворные должностные лица и дипломатический корпус. Безчисленные зрители заняли окна Зимнего дворца, гостиницы Министерства Иностранных дел, Министерства финансов, Генерального штаба, покрывали площади вокруг них и крыши всех зданий, с которых была видна верхушка колонны. Возведение последней продолжалось около семи четвертей часа и полностью оправдало все ожидания, чему способствовала прекраснейшая погода.»

Глава 5

24 октября 1833 г. (№127)

Перемещение монолита по наклонной плоскости и его транспортировка под большие строительные леса. Описание этого каркаса; испытание машин и т. д.

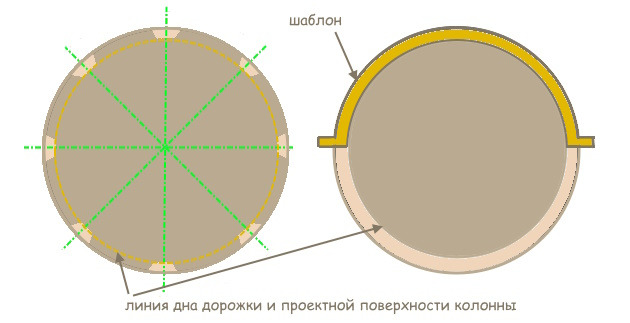

13 июля, на следующий день после выгрузки на сушу, колонна была помещена под палаточный навес, чтобы облегчить обтёску её по размеру. Поскольку эта работа требовала тщательной аккуратности и должна была выйти за рамки установленного (к поднятию) срока, г-н де Монферран довольствовался тем, что в разных направлениях прорезал в колонне несколько канавок, которые доходили до её сердцевины (*) и определяли её кривизну (**). Цель архитектора заключалась в том, чтобы быстрее отправить монолит к строительным лесам, избежав трудностей, которые неизбежно возникли бы при его обтёске после возведения.

(*) — по применяющейся до сих пор технологии ручной обделки (высечения, или обтёски) поверхности камня, сначала на черновую поверхность заготовки наносятся линии разметки. Следом по ним высекаются канавки (или, как говорят каменотёсы, — дорожки), дно которых находится на одном уровне с проектной поверхностью монолита. Эти дорожки вытёсываются с применением шаблонов. Для каждой поперечной дорожки — свой шаблон, форма рабочего края которого точно повторяет линию окружности колонны в конкретном сечении. Прикладывая шаблон, каменотёс видит: где и на какую глубину нужно ещё удалить камень. В последующем дорожки служат маяками, то есть, ориентируясь по ним, стёсывают остальной камень на участках между канавками. Об этом будет обстоятельно сказано в другом месте.

Нанесение маячных «ямок», или «точек», видных в левой части, пока опускаю

Кроме поперечных дорожек высекаются продольные, таким образом на теле заготовки получается сетка. Монферран сообщает, что эту «маячную» сетку сделали до поднятия монолита в промежутке между выгрузкой и операцией поднятия.

(*) — Как и в случае с цельными античными колоннами, утонение Александровской колонны начинается снизу. Её изгиб (энтазис), наиболее близкий к изгибу колонны Траяна, был рассчитан полковником Ламе на основе рисунка, сделанного г-ном де Монферраном. Этой интересной работе будет посвящена отдельная глава.

В то время как над колонной трудились 150 рабочих, 600 плотников достраивали пандус и высокую дорожку (эстакаду), по которым она должна была подняться к своему пьедесталу. За девять дней она преодолела расстояние в 840 футов (256 м) и была установлена на верхнем конце наклонной плоскости, на высоте 35 футов (10.7 м) над уровнем площади.

Чтобы осилить эту часть пути, понадобились 9 дней. Колонна поднята по пандусу на «высокую дорожку» (эстакаду) и находится в точке поворота траектории движения. Справа перед деревьями видно ограждение места производства работ, куда так стремились попасть любопытствующие. На фусте колонны не показан один из маяков, но мы помним, что акварель, выполненная на основании чертежей и натурных эскизов — не фотография. Промежуточное кольцевое утолщение предназначалось для выполнения операции подъёма монолита, оно было стёсано после установки колонны.

С момента появления монолита интерес к монументу возрос настолько, что сдерживать толпы людей, пытавшихся пересечь ограждения, удавалось лишь трудом. Все эти люди, несмотря на видимую опасность такой работы, успокоенные прочностью конструкций и мощью машин, без страха любовались огромным цилиндром, катящимся по наклонной плоскости и поворачивающимся вокруг себя (упорного клина), чтобы исправить косое направление, придаваемое ему неровностями его концов.

Отметим, что во время движения колонны по пандусу, его каркас оставался недвижим, но давление на балки оголовка и балки, что находились выше, по которым непосредственно проходила колонна, было настолько сильным, что оно с силой выжимало содержащуюся в древесине влагу, которая маленькими струйками выходила наружу.

Известно, что из-за особенностей планировки местности, пандус, достигнув высоты 35 футов, поворачивал под прямым углом к дворцовой площади, а затем образовывал горизонтальную дорожку, которая заканчивалась на площадке напротив больших строительных лесов, возведённых в центре. Именно на стыке этого пандуса с дорожкой главный архитектор был вынужден приостановить продвижение колонны на два дня, которые потребовались для подготовки к установке её на тележку и подтягиванию под строительные леса.

Однако существовал риск, что операция, которая до этого была так хорошо отлажена, может осложниться, если 80 роликов, установленных под тележкой, при её нагружении будут раздавлены. Также существовало опасение, что при использовании чугунных роликов, с учётом их веса, они будут вдавлены (*) в пол (где и застрянут). Применение желобков и металлических пушечных ядер графа Карбури потребовало бы подготовки, что вело к задержке работ. Сдвинуть монолит (волоком) не представлялось возможным из-за опасений, что это приведет к нагрузкам (**) на столь высокую конструкцию. Только после рассмотрения различных вариантов главный архитектор решил переместить монолит вперёд (под леса) с помощью тех же методов, которые он использовал при доставке 48 колонн к месту строительства портиков Исаакиевской церкви, и которые (методы) отлично работают. Сразу же после того, как монолит был доставлен к центру строительных лесов, в направлении, указанном для его возведения, 300 матросов получили приказ обмотать его канатами и закрепить на нём блоки.

(*) — жёсткость чугунных роликов намного превышает способность древесины сопротивляться смятию поперёк волокон. Одно дело, когда по деревянному пути катятся нагруженные деревянные ролики: они сминаются так же, как сминается пол, потому не проваливаются в него и не застревают; чугунные же ролики раздавливают волокна древесины, сохраняя свою форму.

(**) — данная высокая конструкция более чувствительна к горизонтальным силам, чем к вертикальным. При транспортировке колонны волоком из-за огромной силы трения требуются и более мощные горизонтальные усилия.

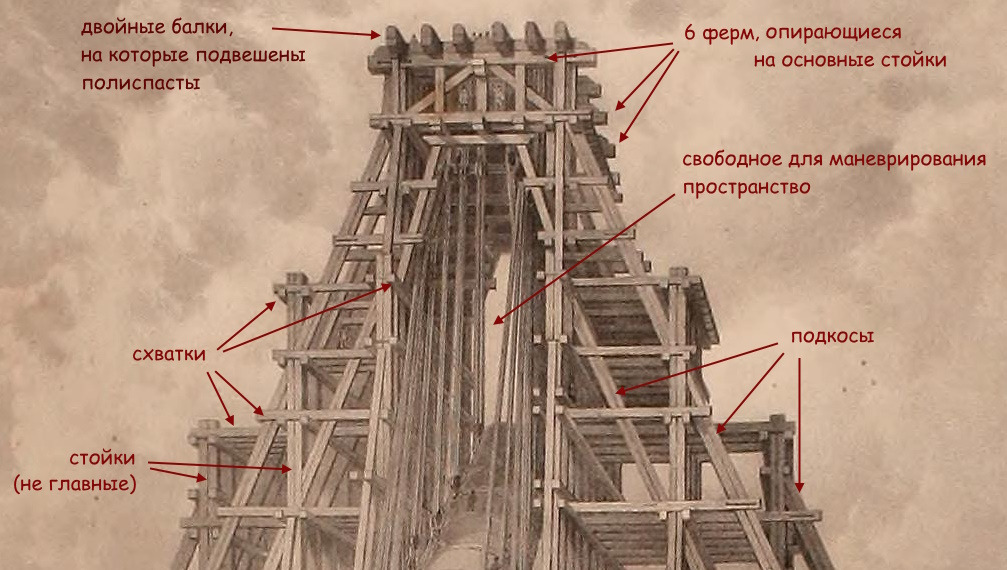

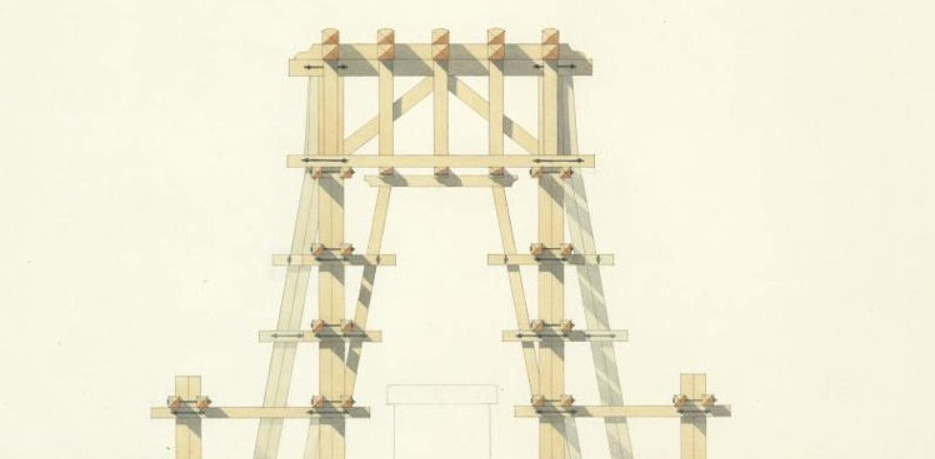

В центре платформы площадью 3600 туазов (13 676.4 кв. м. почти 137 соток) огромные леса, поднимающиеся на высоту 200 футов (61 м), со всех четырёх сторон имели форму равностороннего треугольника. Их остов, согласно проекту состоящий из 24 стоек, был устроен таким образом, что 12 из них, более прочных и высоких, чем остальные, служили непосредственными точками опоры для восприятия сил от массы груза. В верхней части они были соединены шестью фермами, увенчанными двойными балками, к которым были подвешены полиспасты. Этот каркас, укреплённый 28 подкосами и удачно соединённый схватками, оставлял в своей середине свободное до высоты ферм пространство шириной 20 футов (6.1 м.), в котором и находился монолит. Возвратные шкивы были прикреплены к обвязке 12 главных стоек, так что их нельзя было отсоединить, не расстроив систему (*) (1).

(*) Эти леса, отличающиеся прочностью и простотой конструкции, были построены по модели (макету) г-на де Монферрана плотниками Кесариным, Фарафонтьевым и Быковым. Этими искусными плотниками руководил господин Адамини, первый помощник главного архитектора, который продемонстрировал в этом случае глубокие познания в практическом плотницком искусстве.

В две круговые линии вокруг этого каркаса на платформе были расположены чугунные кабестаны, с помощью которых должна была подниматься колонна. Каждая из этих машин с соответствующими полиспастами была испытана отдельно и выдержала вес в 60000 фунтов (29340 кг). Опыты по определению прочности канатов были проведены в интересах предприятия Сазонова (*). Чтобы обезпечить успех, были приняты все меры предосторожности.

(*) Машинные канаты господина Сазонова состояли из 522 нитей лучшей пеньки. Каждая из этих нитей выдерживала вес в 180 фунтов (88 кг), так что, как показали эксперименты, эти канаты могли выдерживать вес 93 960 фунтов (45946 кг).

Прежде чем описывать мероприятия и порядок, установленные для возведения монолита, следует с интересом вспомнить, что Его Величество Император повелел, чтобы монумент, посвящённый памяти Его августейшего брата, был воздвигнут храбрыми солдатами, которым посчастливилось служить под его командованием во время славных кампаний 1812, 13 и 14 годов. В результате этой высочайшей воли в распоряжение архитектора г-на Монферрана были предоставлены 2000 унтер-офицеров и солдат из различных корпусов гвардии и флота под командованием генерала Шильдера.

28 августа было проведено испытание механизмов и каркаса, и колонна, поднятая на высоту 20 футов (6.1 м.), в течение часа оставалась подвешенной на канатах, за это время была снята первая часть её тележки. Это испытание прошло успешно, весь день 29-го числа мы были заняты установкой палаток для Их величеств Императора и Императрицы, которые соизволили объявить, что почтят эту операцию своим августейшим присутствием.

30-го числа, в годовщину праздника святого Александра Невского, в 10 часов утра один за другим прибыли отряды гвардейского корпуса. Эти солдаты, работавшие накануне на машинах, в полном порядке заняли свои посты. В полдень, когда собрались господа члены комиссии по руководству работами, совершили молебен, чтобы испросить у небес покровительства для успешного завершения работ.

Дополню.

25 октября 1836 г. в Париже на пл. Согласия был установлен обелиск, привезённый из Луксора.

Французов снедала зависть…

«И тогда мы увидим, как переместивший его гений науки с такой же лёгкостью работает над его подъёмом. Мы все знакомы с гениальным устройством, которое французский архитектор г-н де Монферран только что придумал для поднятия на площади в Санкт-Петербурге гранитной колонны, выполненной из одного блока высотой восемьдесят восемь футов (26.8 м.) и весом один миллион пятьсот тысяч фунтов, то есть в три раза больше, чем обелиск. Это простая платформа, на которой возведены строительные леса, удерживающие каркас колонны (*) восемью железными якорями в четырёх разных местах, и расчёт этих сил не оставляет сомнений в том, что они легко применимы к Луксорскому обелиску.» отсюда

(*) — скорее всего здесь сказано про конструкцию для поднятия обелиска

Обелиск в Париже был установлен 25 октября 1836 года.

После возведения Луксорского обелиска французы озадачились изготовлением собственной монолитной колонны. В 1839 году 24 марта в Journal des beaux-arts et de la littérature… на стр. 160 известили:

«Из Аяччо (Ajaccio) сообщают, что операция по вырубке колонны только что завершена и прошла полностью успешно. 27 февраля эта внушительная масса весом в шестьсот тысяч килограммов потеряла равновесие и упала на приготовленную для неё подставку (ложе). Эту прекрасную работу выполнил г-н Розе, мастер-плотник из Парижа, который достойно оправдал доверие, оказанное ему г-ном де Линьи (Ligny), архитектором памятника Наполеону. С чрезвычайной ловкостью и удивительной простотой средств г-н Розе (Roze) извлёк нашу гигантскую колонну из карьера, где она всё ещё находилась на своей материнской скале. Сегодня она отделена со всех сторон и находится на площадке забоя, где её предстоит ещё доделать. Её нынешняя высота составляет 52 фута (15.9 м.), а наибольший диаметр — 11 футов (3.4 м). Чтобы составить себе ясное представление о важной операции, которая только что была с таким успехом проведена г-ном Розе, нужно было бы увидеть этот гигантский монолит, всё ещё единый со скалой и почти на полфута (15 см) приподнятый над землёй. Необходимо было перевернуть вверх дном огромную массу весом около шестисот тысяч килограммов; Достаточно было всего двадцати рабочих. В Санкт-Петербурге для Александровской колонны их понадобилось более тысячи. Извлечение нашей колонны, несомненно, станет эпохой в художественной летописи Франции. Единственные монолиты достаточно больших размеров, которыми она обладает, были завещаны ей античностью. Подобная работа никогда ещё не производилась во Франции. Мы должны поаплодировать себе за то, что впервые увидели её исполнение на родине Наполеона, в нашем департаменте.»

Глава 6

3 февраля 1834 г. (№15)

О кривой (*) Александровской колонны.

Так как графические средства, использованные архитектором г-ном де Монферраном для определения кривой монолитного вала Александровской колонны, существенно отличаются от тех, которые применялись до сих пор, мы полагаем, что порадуем наших читателей, сообщив им следующее описание, которое принадлежит г-ну Ламе, бывшему полковнику Корпуса путей сообщения (**); по просьбе г-на де Монферрана этот учёный любезно согласился взять на себя вычисления, которые определяют категорию кривой этой колонны (***).

(*) — эту линию плавного изгиба, или утонения формы фуста колонны ещё называют энтазисом

(**) — Габриель Ламе был профессором, возглавлявшим кафедру прикладной механики в Корпусе инженеров путей сообщения, созданном Бетанкуром.

(***) — Монолитный ствол Александровской колонны имеет диаметр над листелем в нижней части 12 футов (3.7 м); в верхней части, под астрагалом, диаметр составляет 10 футов 6 дюймов (3.2 м).

Вид высокой, элегантной и прочно построенной колонны доставляет истинное удовольствие, смешанное с восхищением; удовлетворённый глаз любит рассматривать детали и отдыхать на целом. Художнику и учёному важно изучить причины этого чувства, чтобы иметь ориентир в выборе пропорций, которые могут способствовать совершенству здания.

В соответствии с правилами искусства, вкус требует, чтобы колонна постепенно поднималась, уменьшаясь в диаметре, и чтобы это уменьшение достигалось с помощью непрерывной кривой, первый тангенс которой должен быть вертикальным. Представьте себе три колонны одинаковой высоты, первая из которых идеально цилиндрическая, две другие (сверху вниз) увеличиваются в диаметре, вторая идёт по прямой линии, образуя усечённый конус, и, наконец, третья идёт по выпуклой кривой, первая часть которой перпендикулярна горизонту. Давайте рассмотрим вероятные причины такого предпочтения.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.