Бесплатный фрагмент - Александровcкая колонна в русле времени

Часть III

К читателям

«… великолепная колонна Александрийская, остановляя взор, приковывает к себе невольно мысль; мощная дочь полуночи, единственная, как тот, чьё имя она носит; из недр собственной земли собственными руками добытая и воздвигнутая; великая, чистая, целая, блестящая, прочная; — колонна Русская не во всём ли подобна Русской славе? Когда в гигантской тени её скрываются остальные чудеса света, она склоняет величественную главу свою под знамением креста, превыше себя вознося веру и смирение!» — Башуцкий «Панорама Санкт Петербурга» 1834 г.

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Перед вами материалы публикаций 19 века и документы, в которых нашла отображение история воплощения в камне замечательнейшего замысла человеческого и произведения рук человеческих.

Более восьми лет время от времени обращалась я к теме создания Александровской колонны, можно сказать, в противостоянии множественным вымыслам и недоумениям альтернативщиков. Тогда для меня самой даже так называемая «официальная версия» истории сего памятника была знакома лишь поверхностно. Потому каждая новая находка становилась открытием «века», так продолжается и поныне, потому я частенько радуюсь, узнавая всё больше деталей, порой совсем неожиданных. А, поскольку, есть я человек с технарским складом ума (или попросту инженер-строитель), то особо привлекательными для меня были, есть и будут, естественно, технологические подробности.

Шутка ли — перед нами непревзойдённая операция по масштабам и весу добываемых монолитов, их обработке, доставке и установке в первой половине 19 века.

В те времена, когда работой каменотёсов и камнерезов горожане могли любоваться ежедневно прямо на улицах городов, и у них не возникало даже мысли о том, что вручную камни обрабатывать «нивазможно», столь грандиозное, на грани технических возможностей того времени дело вызывало живейший интерес, изумление и восхищение как у простых обывателей, так и у специалистов. И, естественно, оно заслужило величайшее уважение к тем, кто его совершил.

Мы не будем уподобляться невеждам, а будем пополнять сокровищницы знаний наших сведениями о способах и приёмах, порой весьма простых и неожиданных, рождённых смекалкою созидателей того времени.

Те, кто ранее читал первые две части книги, уже ознакомились с деталями сооружения, описанными Монферраном и полковником Экеспарре. И нам остаётся собрать известное, добавить ещё не упомянутое и разобраться с различными операциями подетально.

Кстати, о первых двух «томиках» и этом их продолжении. Задумывалась эта «эпопея», как познавательная книга (одна, а не несколько «серий»). Но, поскольку первым появилось название, а оно, как водится, значительно определяет всё дальнейшее, то обойтись чисто описанием одной колонны не получилось. Ключик кроется в словах «в русле времени». И действительно, невозможно рассматривать историю колонны вне контекста происходящего в те времена.

Надеюсь, вам будет интересно прочитать не только эту, но и две предыдущие книжечки.

I. Сакральные знания — народу!

А не начать ли нам с транспорта?

Ведь, как известно, камень в городе не растёт, его туда снабженцы завозят: о)

Любое сооружение, имеющее в составе своём монолиты, будь то Стоунхендж, Саксайуаман, Баальбек, Стена плача, различного рода колонны и обелиски вызывает в среде альтернативщиков колоссальные волны и водовороты недоумений и вымыслов, ибо, без современной техники (впрочем, некоторые заявляют, что и ею) доставка и установка гигантов такого веса невозможна.

Погрузка-выгрузка гром-камня, колонн для Исаакиевского собора и монумента Александру, разработанные на основании уже имеющегося у человечества опыта и добавившие в технологию свои новшества, не остались безвестными для последующих инженеров, механиков, технологов… В любом деле удачный опыт применяется и развивается. Так и тут.

Через 110 лет опытом транспортировки гром-камня с помощью шариков воспользовался Генри Горринг, которому было поручено перевезти из Александрии в Нью-Йорк египетский обелиск Игла Клеопатры.

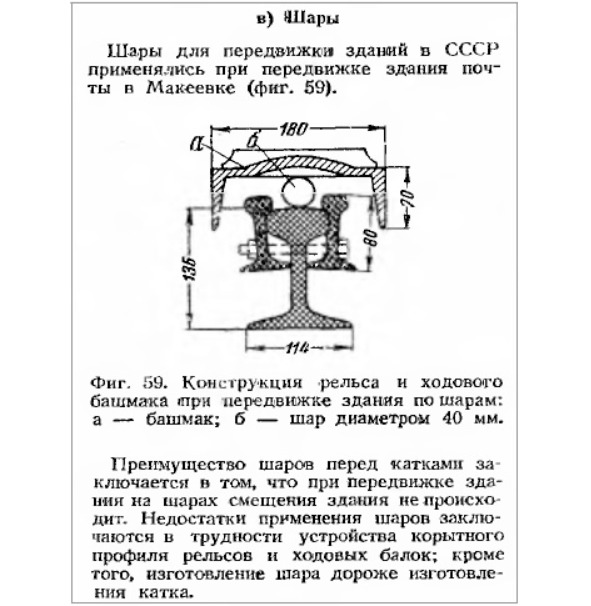

С некоторыми изменениями способ перемещения «верхом на шариках» был применён даже в 20-м веке:

Сама закатка округлых предметов на палубу, конечно, не была новой, про весьма распространённую во всех портах погрузку бочек на палубу закатыванием их по сходням, можно было бы и не упоминать, если бы не альтернативщики, которые физику и законы механики, видимо, прогуливали в школе. Механика гласит, что округлые предметы легче катить, чем тащить, и что при подъёме (в случае вкатывания) наклонная плоскость значительно уменьшает прилагаемые усилия, и можно поднять то, что не всегда получится сделать краном.

Чтобы не возвращаться к этому вопросу ещё раз, предлагаю сразу выполнить расчёт, который по силам школьникам.

Известно, что:

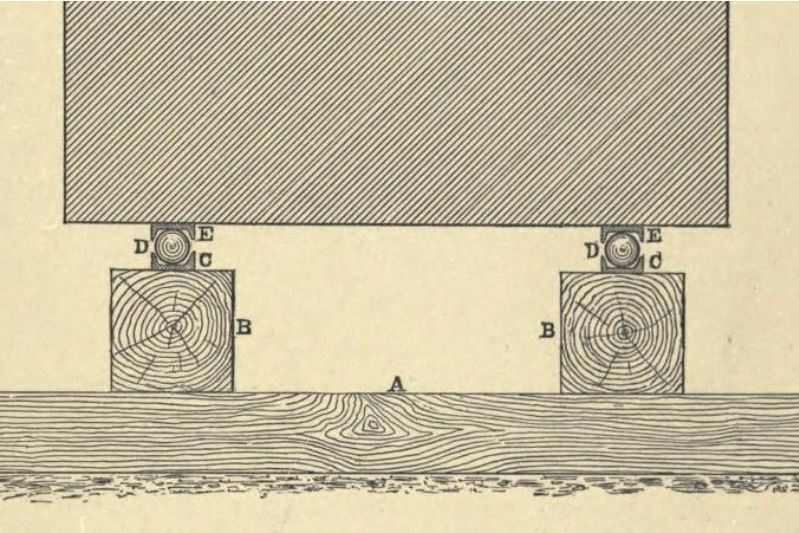

Александровскую колонну катили с помощью кабестанов и полиспастов, о чём говорят и рисунки, и тексты. Катили по настилу из деревянных балок (отёсаных сверху и снизу), обмотав монолит канатами с прикреплёнными к ним подвижными блоками. Каждый блок крепился к своему канату, обвитому вокруг колонны, при указанном числе кабестанов, таких «обёрток» было: при погрузке на баржу — 10, при подъёме на эстакаду — 14.

Вес колонны — 600 тонн, берём с запасом — 700 т или 6864655 ньютонов. Диаметр её (больший — 12 футов или 366 см, меньший — 10 футов, 6 дюймов, или 320 см) принимаем средний — 343 см.

К сожалению, не нашла коэффициента трения качения камня по дереву. Но из таблиц следует, что чем более мягок материал поверхности, по которой катится ролик, по сравнению с материалом ролика, тем значения коэффициента выше. Помня, что дерево гораздо мягче гранита, я для запаса взяла коэффициент, который принимают для качения чугуна по пашне — 0.85. Для начала откидываю силу трения, возникающую в канатах (по случаю понедельника).

Теперь надо решить задачу — каковой должна быть сила тяги для качения колонны без ускорения.

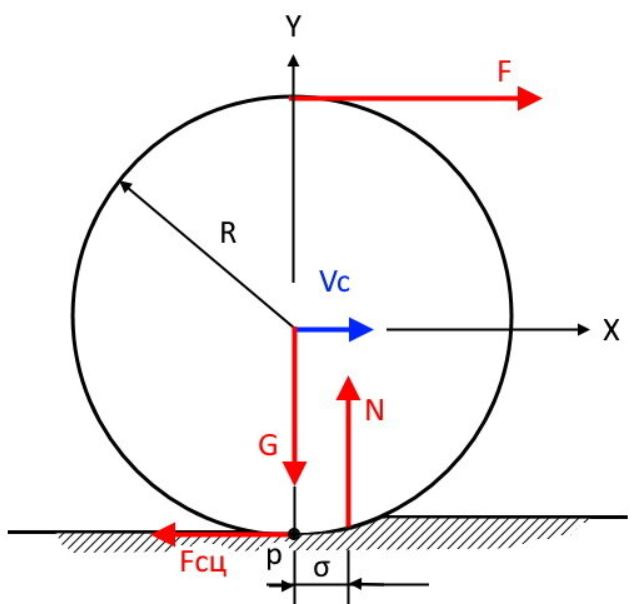

По условиям задачи:

σ = 0.85 см (коэффициент трения качения)

G = mg = 6864655 Н (вес колонны, который 700 т)

2R = 343 см (или средний диаметр колонны)

Изображаем все силы, действующие на цилиндр. (см. схему).

Поскольку скорость движения принимаем постоянной, сложение сил, действующих вдоль осей X, Y принимаем равными нулю. Отсюда уравнения предельного равновесия принимают следующий вид:

— по оси Х (∑Fx=0): F — Fсц = 0 (1)

— по оси Y (∑Fy=0): G — N = 0 (2)

— сумма моментов относительно точки р (∑Mp=0): F х 2R — N х σ = 0 (3)

Далее решаем уравнения:

Из уравнения 2: N = G

Из уравнения 3: F = σN: 2R = 0.85 x 6864655: 343 = 17011.535 Н, или 1734.7 кгс.

Делим на количество кабестанов или канатов (10 при качении по горизонтали), получаем: 173.5 кгс (менее тонны). Чуете, какой запас? Тут даже сила трения в канатах большой роли не сыграет.

Возвращаемся к возможностям и законам механики относительно погрузки-выгрузки. Ясен пень, что чем ниже находится палуба судна, тем положе наклонная плоскость, следовательно, тем меньшие усилия требуются для погрузки. Потому и старались размещать пристань и палубу судна на одной высоте, а борта транспортного средства делать съёмными или откидными.

Оказывается, и поныне способ безкрановой погрузки длинномерных и тяжеловесных грузов имеет ту же основу и те же принципы.

Некоторым знакомо, другим, возможно, будет интересно узнать, что есть нынче среди всевозможных судов и суда типа ро-ро (от сокр. англ. roll on — roll off — вкатывай-выкатывай)

«Ролкер (также: судно типа ро-ро) — судно с горизонтальным способом погрузки и выгрузки. Ролкеры подразделяют на специализированные и универсальные. К специальным ролкерам относят железнодорожные паромы, пакетовозы и суда для перевозки легковых автомобилей. Универсальные ролкеры могут перевозить различные грузы в средствах укрупнения (контейнерах, контейнерных тележек, полуприцепах, трейлерах и платформах, поддонах и строп-лентах), а также грузов на поддонах или европаллетах, которые завозятся на грузовые палубы ролкера вилочными погрузчиками.» Источник

Естественно, появились такие суда не сразу в готовом виде, появились они в результате развития технологий. Собственно, роднит их с теми судами, на которых перевозили гром-камень и колонны для Петербурга то, что погрузка на них осуществлялась без помощи подъёмных кранов, а именно — накатом.

В принципе, нужно было решить главные задачи: не только сделать судно нужной грузоподъёмности, но и обеспечить безопасную и успешную погрузку-выгрузку.

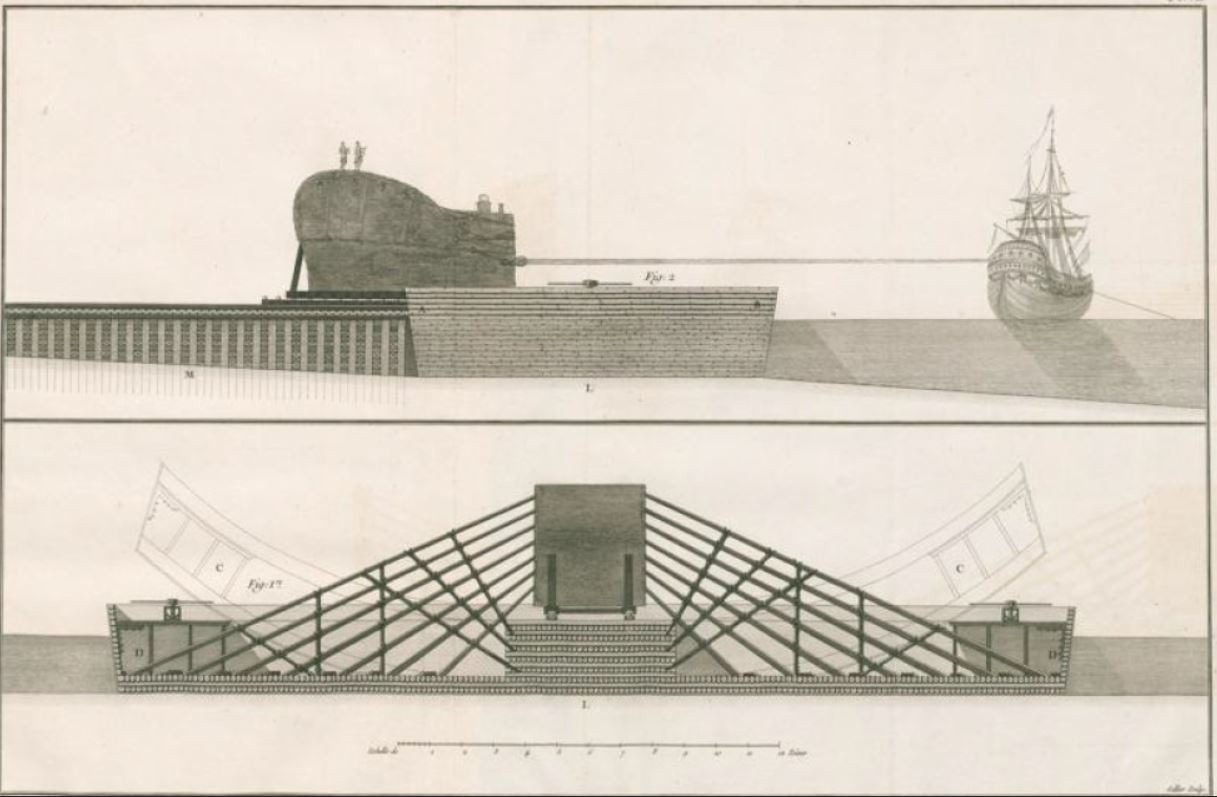

Опыт перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов нашими предками решался в указанных случаях по разному. Про погрузку гром-камня читаем Бакмейстера:

«Как скоро достигли берега, то начали опускать камень на построенную подле реки плотину. Адмиралтейство приняло на себя дальнейший по воде провоз оного и приказало на сей конец построить судно 180-ти футов в длину, 66-ти в ширину и 17-ти в вышину.

Построенное по сему показанию судно, конечно, было бы в состоянии снести гораздо большую тяжесть, но только не тяжесть камня. Мелкие места в реке, в коих она на восемь только футов глубиною, отчего судно не могло бы глубже идти, сделали показанную длину и ширину судна необходимыми. Высота также не могла быть иная, поелику от края плотины до дна реки было только 11 футов глубины. Нагруженное камнем судно хотя только на 8 футов могло опуститься в глубину, но чтоб взвезти на оное камень, должно было оно стоять неотменно на твердой земле, дабы одна сторона судна не возвысилась, а другая не погрузилась, и следовательно, естли бы судно потеряло свое равновесие, то камень подвергнулся бы опасности падения в воду. И так впущено было в судно столько воды, что оно даже до дна погрузло. Поелику плотина тремя футами была ниже судна, то отворили одну сторону оного, и 28-го августа стащили камень помощью двух на другом судне поставленных воротов с плотины на находящуюся посреди судна решетку, коей обоюдные высоты составляли ровную поверхность. Открытая в судне сторона была опять надлежащим образом закрыта.»

Для закатки гром-камня судно притопили, опустив его на дно. Тем самым обеспечили устойчивость самого судна во время погрузки. Для выгрузки же камня, судно опустили на специальную «постель» из забитых деревянных свай рядом с набережной.

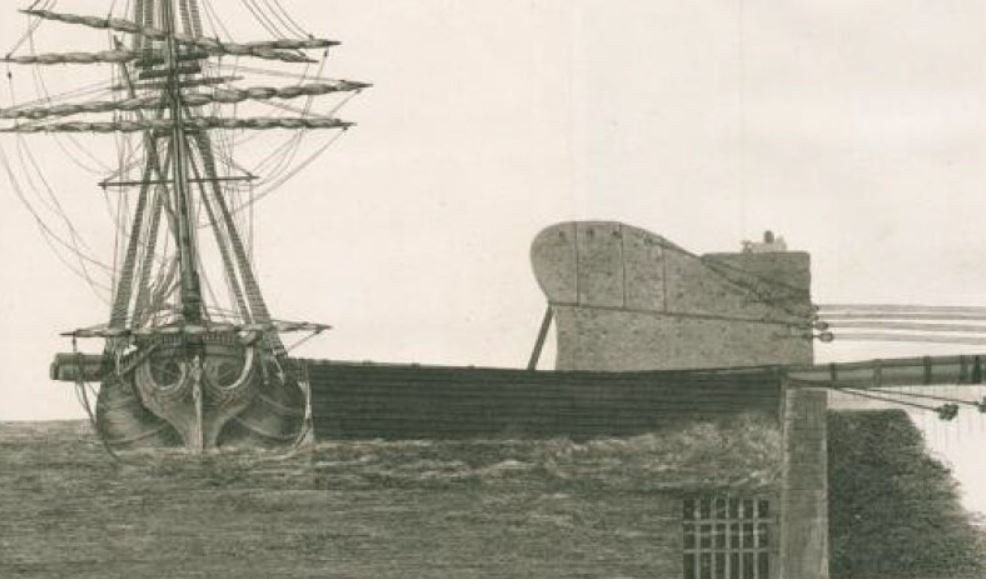

С погрузкой колонн дело обстояло несколько иначе. Вместо того, чтобы устанавливать кабестаны на втором судне, построили тарас, чем обеспечили возможность размещения нужного количества кабестанов и их крепления. Нагружаемое судно не притапливали.

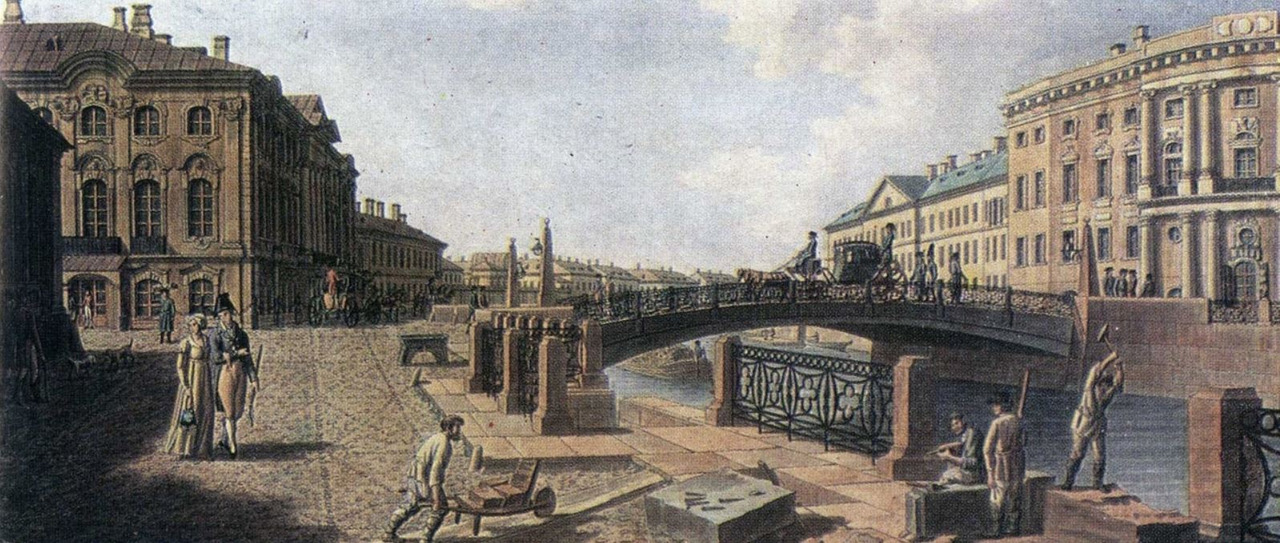

Эти новшества появились при строительстве Казанского и Исаакиевского соборов, когда для них начали выламывать гранит в Питерлаксе и в других финских каменоломнях. Во-первых, изготовление колонн было поставлено «на поток», а потому и место погрузки-выгрузки колонн на судно потребовалось не одноразовое, причём, обустроенное надёжно и основательно. Во-вторых, кораблестроители изменили конструкцию судов, предусмотрев продольное размещение на палубе сразу двух колонн. Баржу нагружали их поочерёдной накаткой. Колонны для Казанского собора и часть колонн для Исаакия поставлял Самсон Суханов. Другую часть колонн для Исаакиевского собора неподалёку от него добывал подрядившийся купец Архип Шихин. В третьих, для перекатывания вчерне обтёсанных, т.е. округлённых колонных заготовок было устроено, так называемое, верхнее строение дамбы и пристани.

Конструкцию пристаней проектировали в Петербурге. Позже, с учётом уже имеющегося на тот момент опыта, была разработана и конструкция судна «Святой Николай», и пристани для погрузки Александровской колонны, и технология самой погрузки.

«Подрядчик Яковлев, которому была поручена операция погрузки и выгрузки колонны, приступил к работе, располагая четырьмястами человек. Для осуществления погрузки колонны я распорядился выстроить мол, выдающийся в море на 30 сажен. Мол был сооружен из осколков гранита, отколовшихся при разработке скал. Заканчивался он портом длиною в 105 футов, шириною в 80. Сооружение это состояло из поставленного на сваи сруба, брусья которого, скрещиваясь, создавали подобие клеток; клетки эти заполнялись гранитом.

Сверху клетки перекрывались брусьями на близком расстоянии, а поверх брусьев укладывались доски в два слоя, что составляло мостовую порта, у окончания которого был выстроен поперек него выдающийся в море мол. Это создавало фарватер для судна. На молу были установлены кабестаны для погрузки колонны.

Мол, как и порт, имел 106 футов длины. Что же касается фарватера, то он был только 44-х футов ширины, чтобы создать устойчивость судна во время погрузки.

Чистка фарватера производилась двумя бригадами, работавшими посменно день и ночь. Этот форсированный темп расчистки дна был предпринят во избежание задержки работ.

Чтобы получить 10 футов глубины, необходимой для погрузки, потребовалось извлечь со дна два фута глины чрезвычайной плотности.» (из книги Монферрана)

Обстоятельнее конструкция судна, пристани и технологии погрузки-выгрузки Александровской колонны была изложена в книге «Александровская колонна в русле времени. Часть II»

Возвращаемся к транспортным решениям разных времён, а их было предостаточно, ибо как по суше, так и по морю тяжёлых грузов перевозили всё больше и крупнее, всё тяжелее и весомее. Нынче, например, транспортируют и устанавливают различные промышленные колонны-агрегаты весом 1000 тонн.

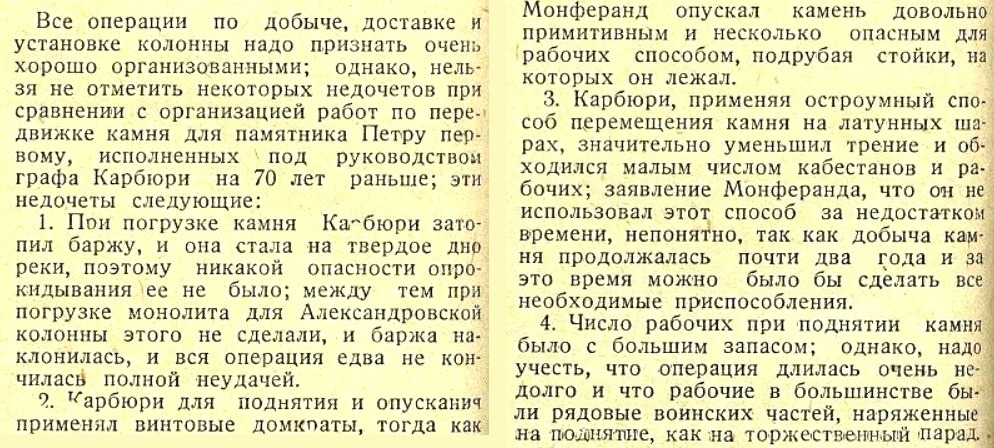

После Монферрана, был опыт транспортировки обелиска «Игла Клеопатры» Генри Горрингом. О нём у меня на канале Дзен имеются отдельные статьи: Гром-камень научил американцев и Генри Горринг, Игла Клеопатры и гром-камень

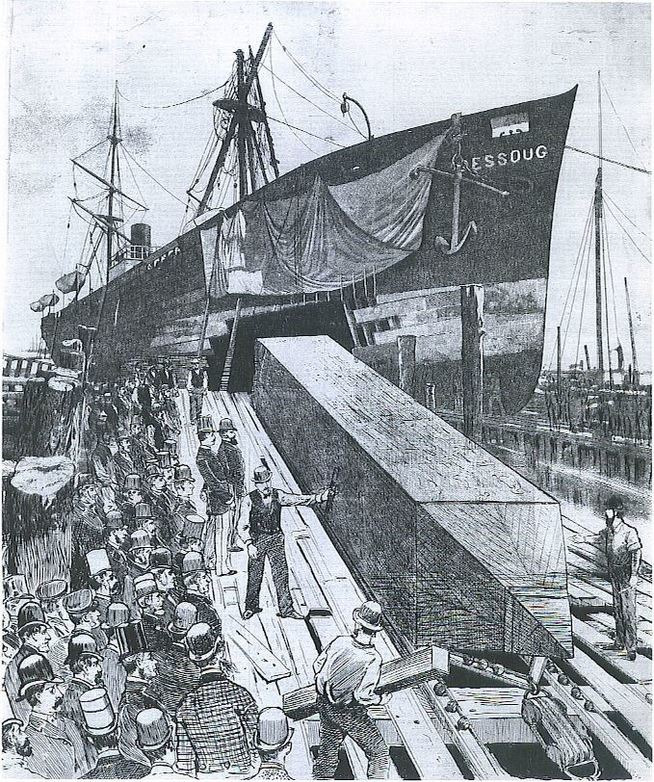

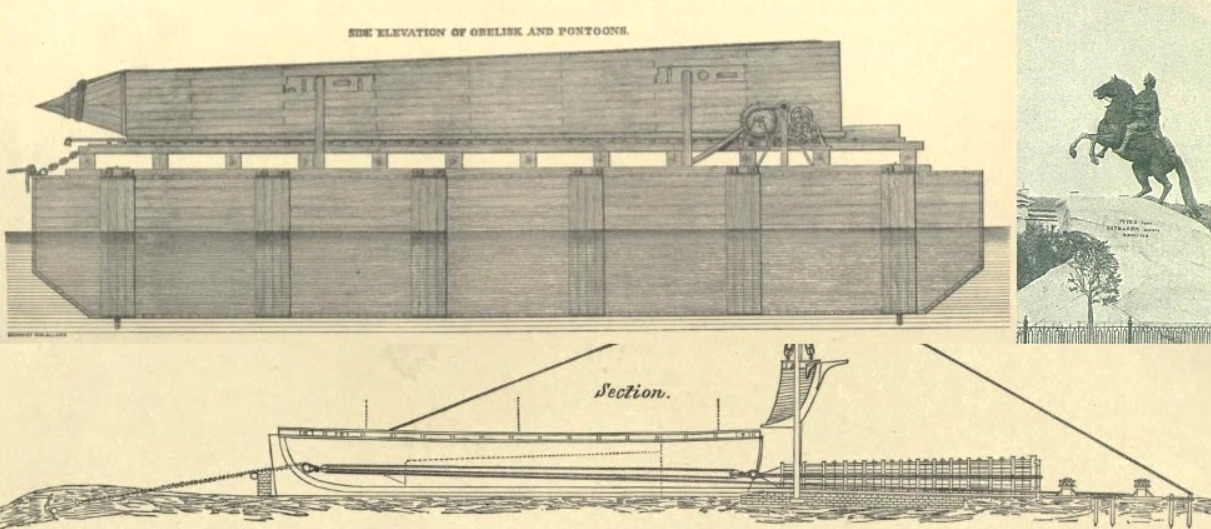

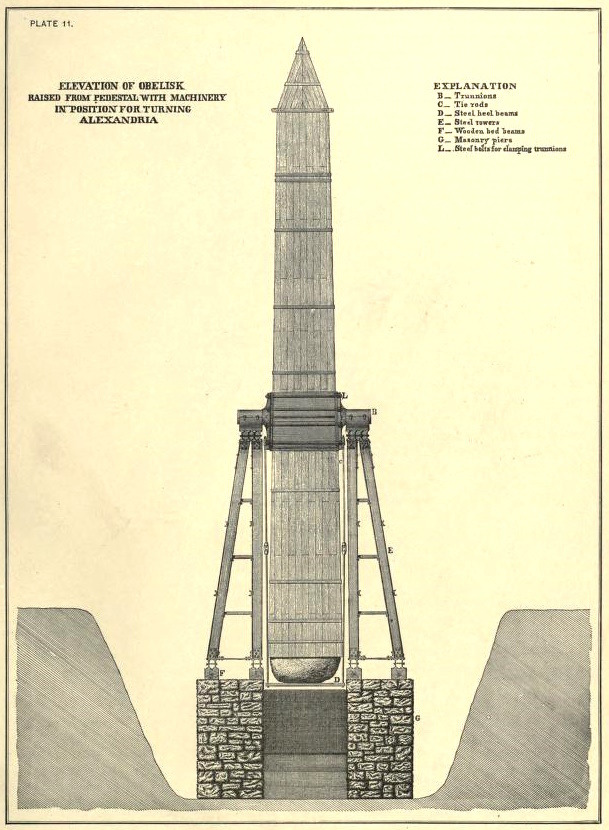

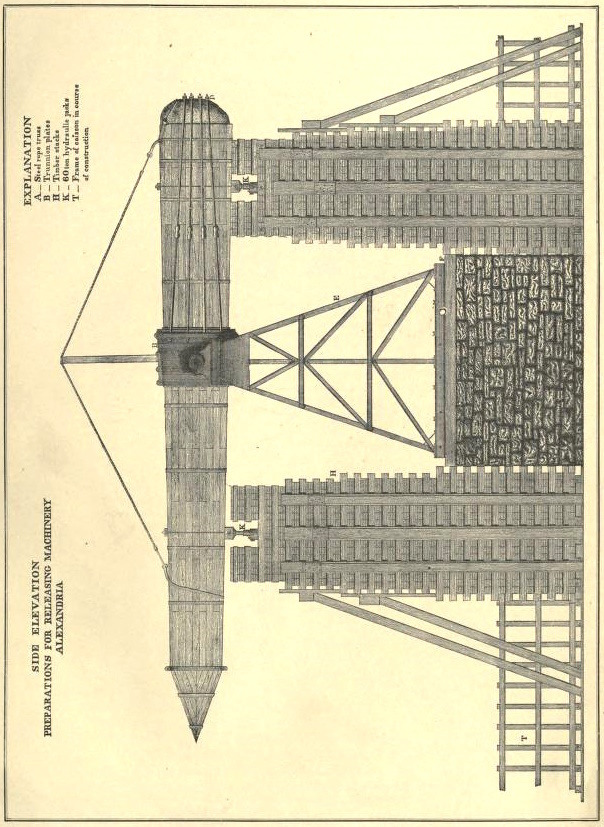

О транспортировке обелиска в 1880-х годах

Операцией вывоза обелиска из Александрии и доставкой его к месту установки руководил военно-морской инженер Генри Горринг (Henry Honychurch Gorringe). Просто здорово, что он написал об этом книгу со множеством фотографий и схем. Благодаря ей, мы можем узнать, как был учтён и использован опыт прошлых транспортировок, в том числе и доставки гром камня.

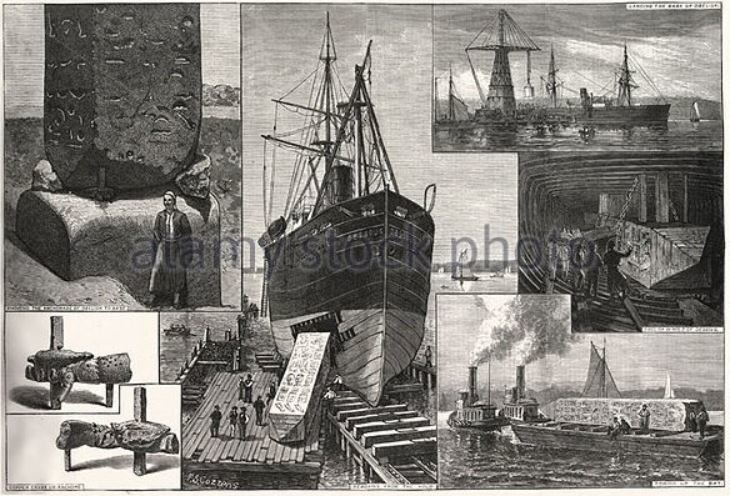

Горринг сообщает, что египетский обелиск находился посреди сооружений старинной арабской крепости, выстроенной на руинах древнего города — второго Рима начала христианской эры. Берег там усеян огромными гранитными валунами, глыбами сиенита и мрамора, многие из которых покрыты египетскими иероглифами, а также греческими и римскими надписями. Обломки зданий этого города лежат не только на берегу, но и загромождают морское дно, что делает затруднительным приближение к обелиску со стороны моря ближе, чем на полмили, даже на лодочке. Когда море спокойно, с поверхности воды можно увидеть на дне капители колонн и сломанные колонны, основание большого здания… Это часть королевских дворцов, в которых была библиотека, спортивный зал, музей и др. Проседание земли в этой части Северной Африки, привело море почти к самому обелиску. Берег размывал прибой.

Низкий уровень воды и загромождённость дна близ обелиска добавили сложности в задачу, решаемую Горрингом: ему пришлось выбирать между использованием длинного объездного пути к удобному месту причаливания и сооружением «подхода» к обелиску со стороны моря. Американский инженер выбрал второй вариант. Попутно замечу, что «объездной вариант» ему с обелиском всё-таки понадобился, только на завершающем этапе пути. В Нью-Йорке они долго и муторно «колесили» по городу.

Опыт двух предшествующих транспортировок обелисков (из Египта в Париж и в Лондон) продемонстрировал негативные стороны доставки морем подобных грузов на буксире, ибо вследствие этого в обоих случаях наблюдалась очень сильная болтанка. Поэтому Горринг решил осуществлять транспортировку на судне с собственным двигателем. Но сначала предстояло обелиск уложить и доставить к месту его погрузки на судно. О том, как обелиск переводился в горизонтальное положение, нужно писать отдельно. Скажу только, что обелиск был опущен и уложен на специальную раму. Поскольку Горринг выкопал заодно и постамент обелиска до уровня высоты уровня моря, то в образовавшийся котлован начала поступать морская вода. Чтобы этого избежать, была выстроена защитная каменная стенка скреплённая цементным раствором, а для транспортировки обелиска был изготовлен специальный деревянный кессон.

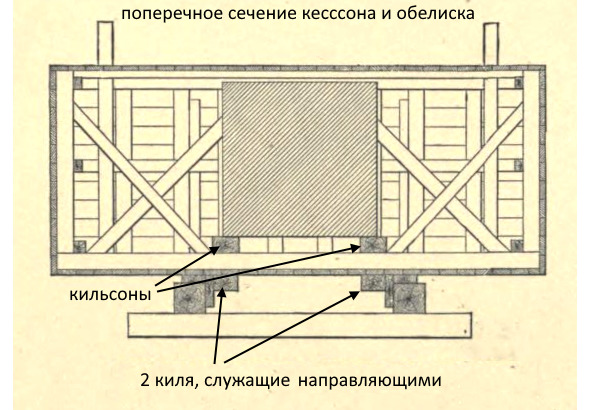

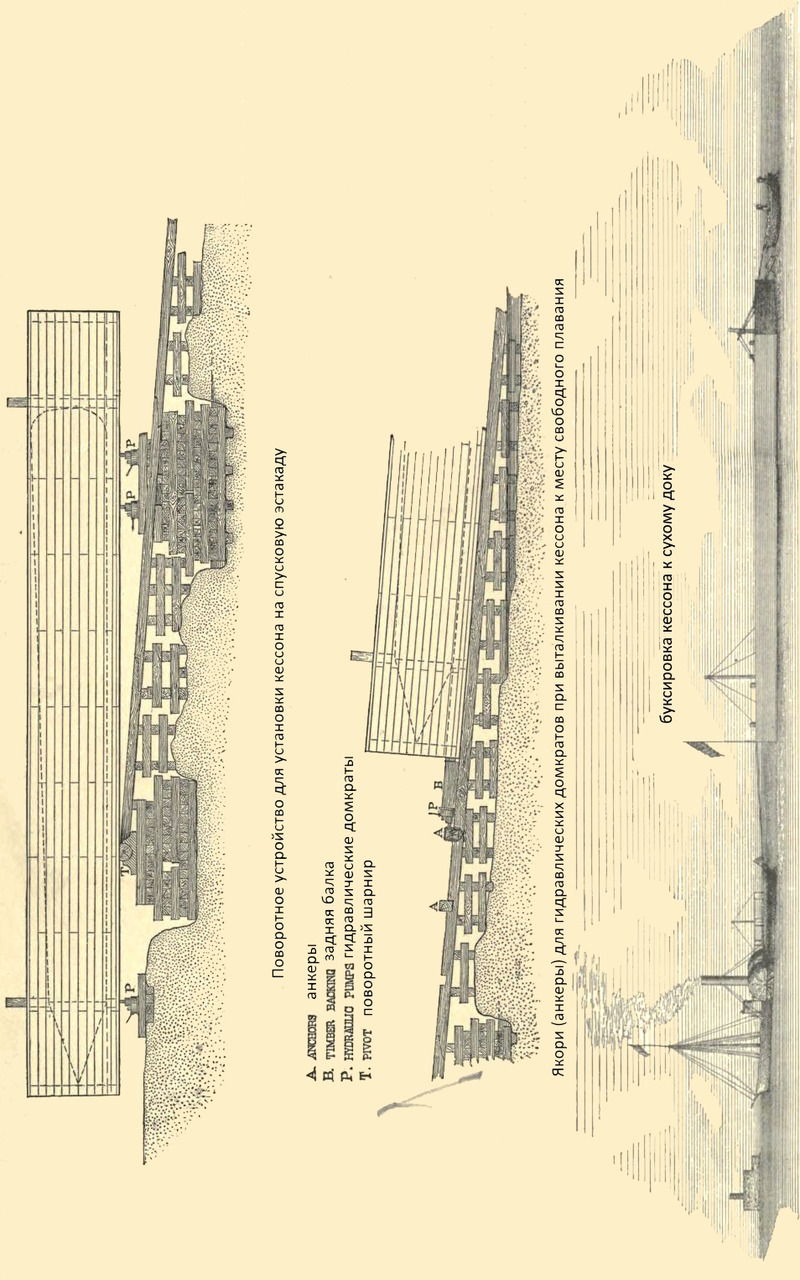

«После того, как фундамент был убран с дороги, завершение кессона и опускание в него обелиска заняло совсем немного времени. Кессон с обелиском в нём нужно было разместить на спусковых путях, которые были проложены под уклоном в семь процентов и простирались на расстояние в сто десять ярдов от линии отлива у берега до глубины семь футов. Кессон представлял собой не что иное, как большую коробку длиной восемьдесят три фута, шириной двадцать два фута на одном конце, шириной тридцать футов на другом конце и глубиной/высотой одиннадцать футов снаружи. Он имел два киля и два кильсона; первые служили направляющими при спуске, последние образовывали ложе для обелиска, на котором он мог бы покоиться, и оба придавали ему дополнительную прочность. Размеры определялись весом самого кессона с обелиском в нм и глубиной воды в конце спусковых путей, которая составляла около семи футов на среднем уровне прилива.»

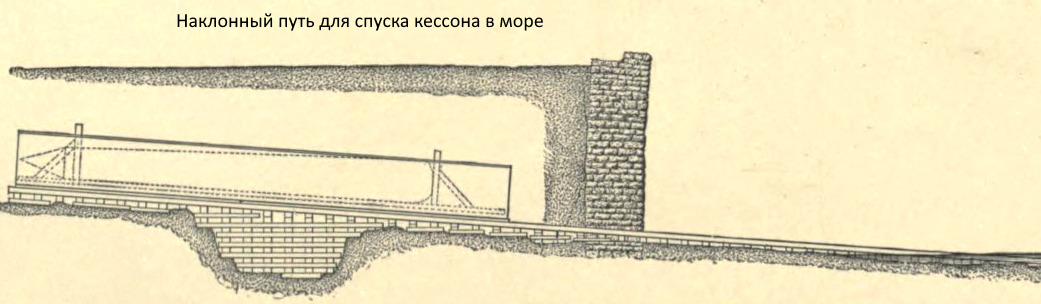

Для спуска кессона на воду, Горринг соорудил наклонную эстакаду. Работа по расчистке дна и устройству эстакады затруднялась штормовой погодой, порой полностью за несколько часов сметающей результаты многодневного труда. На эти работы ушло более 4 месяцев.

После того, как обелиск опустили, защитную стенку разобрали. Постамент транспортировали так же, как и гром-камень — на шариках, уложенных в желоба (операция прошла легко и просто). С кессоном проблем у Горринга было больше. После удаления из котлована камней постамента, появилась возможность опускания обелиска с опор, установки самого кессона и заключения в него обелиска. Все пути следования ценного груза были проверены, в том числе и водолазами. Эстакада имела длину около 110 ярдов (от линии малой воды у берега до глубины 7 футов) и уклон 7 градусов. Все эти пути были чистыми и обильно покрыты смазкой. Кессон понемногу начали подвигать при помощи гидравлических домкратов. Конструкция начала скольжение. Поначалу кессон двигался медленно, затем несколько ускорился и затормозился. У берега поджидал буксир, готовый немедленно включиться в транспортировку. Попробовали подтянуть кессон дополнительно ещё и буксиром, вставшим на якори. Но дело не пошло. Начало подниматься море, и буксир был вынужден уйти в порт. Море потемнело и заволновалось. Все попытки подвинуть кессон были прекращены. На следующий день кессон пришлось толкать гидравлическими домкратами дюйм за дюймом. И так продолжалось несколько дней с перерывами на время прибоя. Как потом обнаружилось, во время шторма море покрыло пути каким-то вязким густым веществом.

Чтобы избежать болтанки и биения во время морского волнения, кессон частично заполнили водой, которую потом откачали. По воде отбуксировали кессон в порт к плавучему сухому доку, в который уже было заведено купленное судно, в борту его было проделано отверстие для погрузки обелиска в трюм накатом, а в доке были сделаны пути для накатки обелиска.

В общем-то, погрузка обелиска в трюм судна проходила без неожиданностей, так, словно всё это делалось на берегу. Единственное затруднение возникло перед этим, когда в порту не нашлось ни одного крана грузоподъёмностью 60 тонн (вес постамента). Но мы не рассматриваем погрузку крановую.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.