Календарь

Январь

Отдам я и вере, и верности дань.

В Крещенский сочельник парит Иордань.

Морозно. Над прорубью плавится пар.

Шлет колокол в ночь за ударом удар.

В небесной пыли растворятся шумы.

Мирское застынет на кромке зимы.

И станет светло на душе и в ночи.

И звезды сведут перекрестьем лучи.

Февраль

Февраль. Достать чернил — и плакать!

Б. Пастернак

1

Февраль. Чернил уж не достать, и плакать не о чем.

Снега скрипят. Ветра воюют за своё.

Метель хлопочет за окном косматым неучем,

вслепую рыщет, ищет вход в мое жилье.

Февраль. Снега. Ветра гуляют. Тьма над крышами.

Щепотка чая. Кипяток. И наплевать!

Покуда пишется еще, покуда слышится —

пойду гулять.

Пойду чернила доставать.

2

Писать о феврале навзрыд…

Б. Пастернак

Ты будешь рыдать, и пурга за окошком подвоет,

и серое небо совьется в соломенный жгут,

авто завопят, собираясь в колонну по двое…

А ты не спеши. Если надо — тебя подождут.

Тебя подождут, если надо. Пусть небо побесится,

грома насылая и молнии в гневе меча.

Рыдай, если хочешь.

Зеленое зеркало месяца

еще не тускнеет.

И не догорает свеча.

Март

Ленится дворник: лед не колот.

Конечно, март. Так что же — март?

В Сибири этот месяц долог.

Уже весна — еще зима.

И снег хрустящ, и ветер резок,

и на реке вода — паркет.

Гоня ногой снежка огрызок,

пацан смеется. Счастлив, шкет!

И я предчувствием взволнован.

Ну что же, дворник, ты заснул?

Взмахни в сердцах мятежным ломом!

Ломай паркет! Твори весну!

Апрель

Куда ты идешь? Для чего ты на землю ложишься?

В зените апрель, и пора уж на май уповать.

Ты скоро растаешь, тебя не оценят, дружище.

И в грязь тебя втопчут. И слез не дадут проливать.

Зачем этот снег? Для чего этот ветер колючий?

К чему эти серые тучи над темной горой?

В зените весна, и снежок запоздалый летучий

напрасно летит.

Он умрет, как последний герой.

Май

Еще не август, дорогая. Только май.

Еще не хлопают дожди по серым крышам.

И хлопот листьев на березе ясно слышен.

Весна.

И в небе — то звезда, то каравай.

Уже скребет скворец затылок коготком,

стремясь ремонта дать родимому жилищу.

Всего-то — май.

Но сердцу — радостней и чище.

Весна идет.

Зачем печалиться?

О ком?

Июнь

Ну, что ты нос повесил?

Зачем ты сам не свой?

Июнь. Округлый месяц,

оплаканный росой.

Взлелеян и взъерошен,

он — лета бахрома.

Весна — так это в прошлом.

А в будущем — зима?

Кого еще настигнет,

когда еще придет.

Стремителен, как «стингер»,

нечетный четный год.

Заглядываю в завтра —

печали нет как нет:

яичница на завтрак,

рассольник на обед.

И я — угрюм и весел,

и нос, и хвост — трубой!..

Июнь. Округлый месяц,

назначенный судьбой.

…Поют часы на башне

мелодию без слов.

Заглянешь в день вчерашний —

какое там число?

Июль

Июль. То жарит, то полощет,

то не дает покоя гнус.

Казалось бы, чего уж проще —

сказать: «Уеду — не вернусь!»

Сказать: «Прощай, угрюмый север,

прощай, печальная страна!»

…Вот к берегу по Енисею

бредет тяжелая волна.

Как пес, стелясь перед тобою,

лизнет подошвы: «Ну, плыви…»

И, заражен ее любовью,

ты задохнешься от любви.

Август

В Сибири август есть синоним осени.

Меняют цвет косматые леса.

Темнеют небеса. И паруса

дождей раздуты ветром.

Гнезда бросили

пернатые певцы, и весело

перед отлетом пробуют крыло.

Забиты погреба цветными банками

и печи прочищают дымоход,

сердито кашляя.

Кричит подранком и

спешит в сентябрь последний теплоход.

И важно, посреди погоды всей,

на север катит воды Енисей.

Сентябрь

Зачем нам лучшие дома, в которых делать нечего?

Не перекинуться словцом, винцом не чокнуться.

Зачем нам странные дома, в которых вечером

печалью светится лицо, и можно чокнуться?

Приходят поздние друзья — осенние оборвыши.

Ни горя с ними не хлебнуть, ни трубки выкурить.

Сентябрь мешает колера, заботой морщит лоб.

И уж теперь до октября его не выкурить.

Зачем нам новые дома? Нам в старых делать нечего.

Пойдем с тобой туда, где осень в пламень сложена.

Пойдем пораньше, а вернемся поздно вечером.

Сентябрь пылает, как куплет, удачно сложенный.

Октябрь

Раннее утро. Серое небо. Дождь со снегом.

Не было прежде такой печали: октябрь — в самом начале.

Что же тут нового? Что тут печалиться? Невидаль эка!

Это распутство меня почему-то не огорчает.

Сыплет летучий снежок анонсом зимы колючей.

Ловит пацан снежинки ртом, разбойник: мокрое дело!

Снова влезть в сапоги и калоши — это ль не случай!

Осень на голое тело дырявый халат надела.

Ноябрь

Ноябрьский сплин. Серебряная осень.

Халва небес — хоть мажь ее на кус.

И, медный звон в сердцах швыряя оземь,

звонарь зашелся. Гнев его — кургуз.

Короткий день сменяет заступ ночи.

Пора уснуть — поди, сочти до ста.

…Поет ли кто? Не то: река лопочет

и обещает скорый ледостав.

Декабрь

1

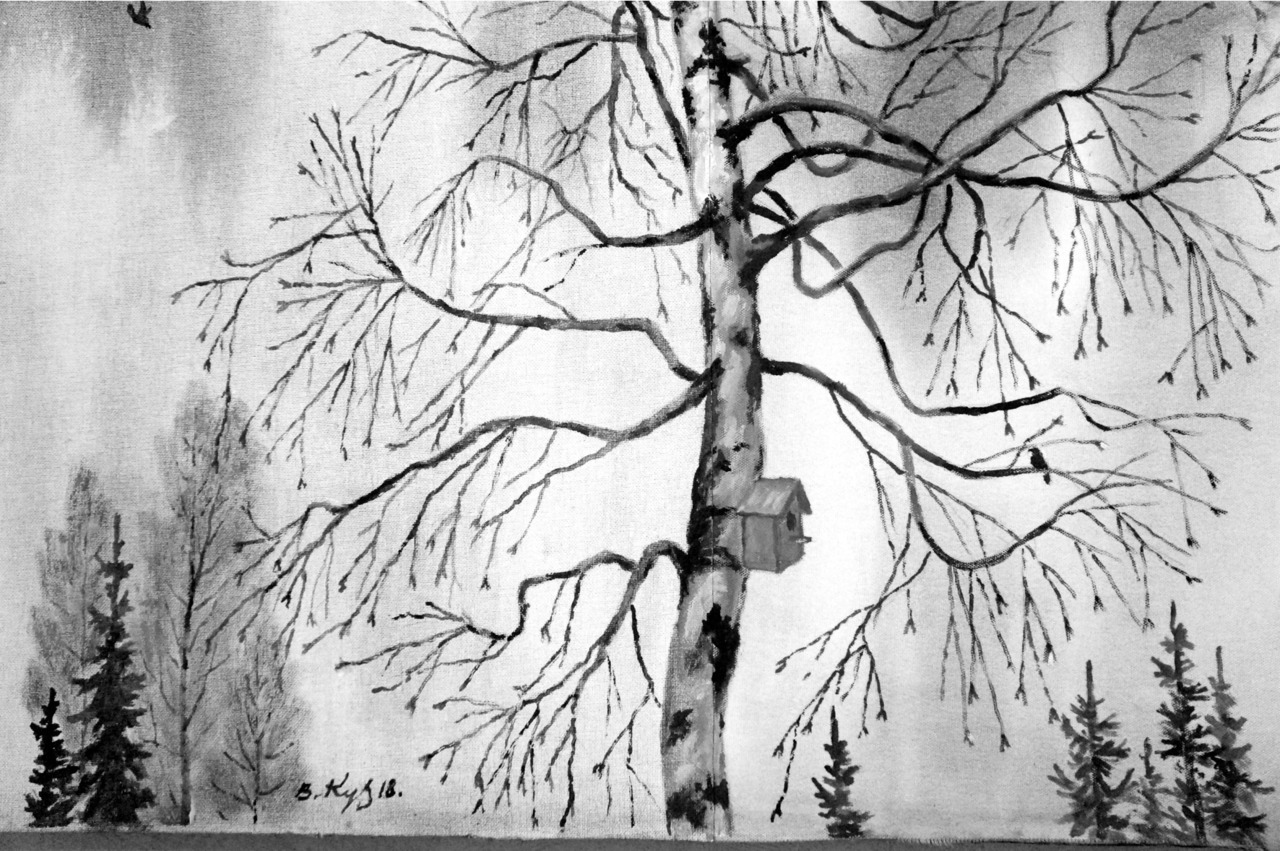

В почерневших ветвях не заблудится солнечный луч.

Он чуть-чуть поплутает — и выйдет опять на свободу.

Надо ж так исхитриться: и в ступе воды потолочь —

и из ступы извлечь не только толченую воду.

Слово — тот воробей, что склюет из кормушки зерно,

прочирикает: «Чур меня!», крылышком чиркнет — и ходу.

Я — из племени меченых, коему право дано

бить по ветру крылом и слова отпускать на свободу.

Пусть сбиваются в стаи. Пусть ходят под рифмой и без,

не беду накликая — из бездны звезду извлекая.

В почерневших ветвях не споткнется осколок небес,

он чуть-чуть поплутает — и в небо вернется, сверкая.

Календарь декабрем выпадает. Вот-вот Рождество.

И подарки доспеют, и звездами небо заплачет.

С нами вот что случится: еще не увидев волхвов,

мы поймем: что-то будет.

Кто-то грядет, не иначе.

2

Декабрем календарь не кончается, нет.

Прокрадется сквозь шторы простуженный свет.

Пробирается свет. Распускается звон.

Длинноносая птица спешит на поклон.

Забинтовано небо аптечным бинтом.

Ртутный столбик с утра говорит не о том.

И стоит на своем, и упасть не спешит.

Ветер птице атласные перья пушит.

Робко прячется солнечный заяц в углу.

Пробирается луч сквозь молочную мглу.

В черных ветках, как в строчках, запутался день.

Распускается звон. Уменьшается тень.

Ты проснешься, стряхнешь с покрывала перо.

Удивишься — как вымахал за ночь сугроб,

как напуганный заяц глядит из угла…

И протянешь ладонь.

И расправишь крыла.

Акварели

Касанье о душу души

тогда не могло не оставить

ожога, тогда не могло

бесследно пройти для души.

Но нет: только легкий ушиб,

лишь нежности трата пустая.

…И только теперь обожгло

касанье о душу

души.

* * *

Позабуду старые печали,

новую придумаю печаль.

Я и полюбить тебя — не чаял.

Мне и разлюбить тебя — не жаль.

Так ли? Зубоскаля над собою,

я сижу на кухне, как сверчок,

просклоняв «любовь, любви» — с любовью

разминаю пальцами бычок.

Дремлет кот, уткнувшись носом в угол,

тикает будильник-стукачок…

До конца положенного круга

сколько нам осталось, старичок?

Забывая старые замашки,

соблюдаю сдержанность в письме.

За окошком — клочья промокашки —

из снежинок состоящий снег.

Состоящий сплошь из аллегорий,

лунный свет ложится на бугор…

Дважды два — четыре. Горе — горе.

Счастья — нет. И кончим разговор.

Осень

Эта осень

пришла и дунула

серой сыростью

по полям.

Эта осень

сплеча придумала

почерневшие тополя.

Отыскав, проложила скатертью

к нам дорогу

издалека.

Перекатною голью катятся

перелетные облака.

То они закурлычут, жалуясь,

то они загогочут, злясь,

то на землю дождем пожалуют —

и разжалуют землю

в грязь…

Эта осень пришла

недобрая,

необычно пришла, не в срок.

Эта осень

перроном дрогнула,

убегающим

из-под ног.

И скатились

к нулю по Цельсию

две слезинки в колесный стон.

Неожиданна, как агрессия,

сыплет осень

сухим

листом.

* * *

Мир был еще таким новым,

что многие вещи не имели названия,

и на них приходилось показывать пальцем.

Г.Г.Маркес. «Сто лет одиночества»

Когда бы я знала, что ты уже был у меня

тогда, когда мир еще только терпел сотворенье,

когда еще не было белого стихотворенья,

когда еще не было ночи и не было дня,

когда бы я знала, когда б разглядела, любя,

тогда, когда тверди и тверди едва обозначив, —

«А может быть, как-нибудь все это переиначить

и сделать не так?» — так Творец размышлял про тебя,

поскольку еще про кого же ему размышлять?

Ни духа вокруг. Ни души. Ни слезинки, ни слова.

И переиначивал, и сотворял тебя снова.

Когда бы я знала. Когда б я могла это знать.

И был ты — и не был. И снова ты не был — и был.

И вот завершилось творенье. Когда бы я знала!

И мир, торопясь, становился всемирным вокзалом,

но в нем еще слышалось чистое пенье трубы.

Тогда, когда все объяснялись одним языком,

когда еще не родилось мастерство перевода,

и слово «свобода»… да не было слова «свобода»,

свобода еще не надела словесных оков.

Свобода была — как младенец: светла и нага,

никак не звалась и ничем себя не выдавала.

Она ликовала! Она, как дитя, ликовала!

Была она светом дневным — и теплом очага.

Слова не нужны, где теплом согревает очаг.

Где царствует свет — не важны очертанья предметов.

Когда бы я знала, когда б догадалась об этом —

все шло бы иначе. Скорее. Не так, как сейчас.

Не знала.

И время застыло на мертвых часах.

И сердце заныло, по жилам гоняя водицу.

И я поняла: еще час не назначен родиться

и мне, и тому, кто качнет мою жизнь на весах.

И небо моля, на лицо уложила ладонь,

закрыла глаза — и услышала голос далекий:

«Я был у тебя! Я давно уж стою на пороге!

Когда бы ты знала — я твой негасимый огонь!»

И вот я увидела: там, на краю, на краю,

у самой черты горизонта, на грани покоя

стоишь, молчаливый, и машешь кому-то рукою,

и машешь рукою — и в сторону смотришь мою.

Мария

1

Простишь ли, Мария, мне звук опрометчивый тот,

который, два имени накрепко соединивши,

смятенного духа и плоти уродливый плод,

свободу однажды обрел — о, Мария, простишь ли?

Простишь ли заплеванный пеной морскою причал,

куда я тебя провожать выходил на рассвете,

где после, с восходом луны, осторожно встречал,

где мокрый песок да рыбацкие дряхлые сети

висели на белых от высохшей соли столбах…

Ты каждую ночь приплывала на узенькой лодке.

И весело было — избавить тебя от рубах,

себя — от тоски и от страха!..

Звериной походкой,

точнее — побежкой неслась за окошком луна.

В рыбацкой лачуге шарахались тени под лавки.

Простишь ли, Мария… Бокал азиатский вина

сильнее пьянил, чем теперешний спирт без разбавки.

Коптила свеча или лампа с плохим фитилем.

Под грязным стеклом рыжеватое морщилось пламя.

Лачуга казалась не то чтоб совсем кораблем —

скорлупкой рыбачьей, замученной в море штормами.

А море и правда штормило. Мы слышали, как

ломаются волны о берег, просоленный, крепкий,

как ветер кряхтит, отрывая от гор облака,

швыряя с размаху их в белые хищные гребни.

И не было в мире греха, что считался б грехом,

поскольку хозяйничал дьявол от тверди до тверди.

И весело, весело было — единым глотком

бокал осушить, ожидая рассвета, как смерти!

Простишь ли, Мария… Рассвет был изящен и сух.

Уже не штормило, и берег блестел от ракушек.

И было расстаться легко.

Только, названный вслух,

тот звук опрометчивый крепче вязал наши души,

чем узел морской.

Щекотнула губами висок,

толкнулась легко, заскользила — все дальше… все ближе…

Причал опустевший, заплеванный пеной песок,

да волны ленивые берег просоленный лижут.

Мария! Мария! Бывает — шумит за окном,

то ливень шумит, то следы заметающий ветер, —

покажется вдруг: это море царапает дно,

совсем не фонарь, а луна одуревшая светит.

И я в подоконник упрусь, припадая к окну,

и вижу: на белых столбах — полусгнившие сети.

И узкая лодка плывет, попирая волну.

Все дальше от берега, все — вдалеке — неприметней.

2

Шьет Мария рубаху себе из холста.

Над Марией ночная висит темнота,

неподвижна. Лишь пламени чуткая тень

чуть качнется порой — и поскачут со стен

тень Марии, холста, тень иголки в руке,

тень свечи, тень печи, тень кольца в потолке,

на которой качается тень колыбели.

Спит младенец. Ах, как ему все надоели!

Как вы, Господи, все надоели ему!

Он проснется, уставится в теплую тьму,

что висит над Марией, над хижиной, над

колыбелью, над миром, который не рад

ни Марии, ни новой рубахе ее,

ни младенцу, над миром, что весь — забытье.

Что ему этот сморщенный отпрыск недельный?

И заплачет в своей колыбели младенец.

И Мария, склонившись, отложит шитье,

и качнет колыбель, и на чадо свое

поглядит, как на чудо, увидеть стремясь

эту легкую нить, эту дивную связь

меж младенцем, что страхом полночным влеком, —

и холодного берега черным песком,

и заплеванным пеной прилива причалом,

у которого лодку волною качало…

А когда за окном задрожит темнота,

и Мария рубаху дошьет из холста,

и послушные тени отпляшут свое, —

на мгновенье Марию возьмет забытье.

И она в небесах не увидит звезду

и волхвам не откроет. А те подойдут

и, тихонечко стукнув доскою дверною,

не услышав ответа, пройдут стороною…

Рождество. Иосиф

1

Ах, у любви свои резоны,

свои златые купола.

Опять, тепла не по сезону,

зима зимы не сберегла.

Снега становятся водицей,

к земле спешившею зазря.

И радость пьяная светится

на мокрой морде января.

И я бы выпил белой водки

или хоть красного вина…

И осязаемо, и кротко

раздвинет облако луна.

Возьму и выпью, я не гордый.

В бокал литого хрусталя

плесну — и чокнусь с мокрой мордой,

свою тревогу оголя.

И вновь. И разобью посуду!..

Ах, дорогой мой пьяный друг!

Ведь сколько ни готовься к чуду,

оно всегда приходит вдруг.

Оно всегда наступит сразу,

и горло сдавит немота.

И заготовленную фразу

не смогут вымолвить уста.

2

…Ну вот, ну вот: стезей ведомы,

робки, возвышенны, тихи,

идут тропой, подходят к дому,

плащами скрыты, пастухи.

И — чу! — меняется погода.

Слеза застынет на бегу.

И белой стружкой с небосвода

прорехи скроет на снегу.

И мир, и суетный, и бренный,

прозрачным станет, как слюда.

Светает. Пахнет свежим сеном.

А в небе

теплится

звезда.

Сретенье

Симеон не может умереть:

он Христа покудова не видел.

Дверь в его холодную обитель

смерть никак не может одолеть.

Что же за тревога Симеону?

Он хоть стар, пожить еще не прочь,

аккуратно счет ведет поклонам,

молится и молится всю ночь.

И снедает тайная мечта

праведника в тишине обители:

вот бы никогда ему не видеть

этого блаженного Христа.

Так бы он и жил, другим на зависть,

и на убыль не пошли б года…

Но над Вифлеемом показалась

как-то ночью новая звезда.

Сделались и четче, и ясней

очертанья пламени над свечкой.

Пастухи, забыв своих овечек,

принесли младенца из яслей.

Все, что дальше будет, знал заране

праведник усердный Симеон:

в Иерусалимском Божьем храме

нового Христа увидит он,

и тогда возьмет его Господь

и зачтет молитвы и поклоны…

Ах, как не хотелось Симеону

покидать дряхлеющую плоть!

Но, когда к назначенному сроку

в храм внесли младенца, — пьян от слез,

Симеон, назначенный пророком,

вслух ему осанну произнес.

После вышел и не оглянулся,

промыслом Господним угнетен.

Той же ночью лег и не проснулся

праведник усердный Симеон.

Акварель

Валерию Кудринскому

Здесь так тихо и благостно так.

Солнце яркое, небо пустое.

Пахнут яблони терпким настоем,

утопает рябина в цветах.

Все струится желанием жить,

все стремится достичь совершенства.

И при помощи слова и жеста

ничего невозможно решить.

Ничего невозможно понять

в щебетании птичьем беспечном.

«Мир достроен, но жизнь бесконечна», —

очень просто на веру принять.

Очень просто поверить в себя

и в себе разобраться — и ахнуть.

Ах, как яблони искренне пахнут

и рябины цветами рябят!

Очень трудно сюда не прийти,

а придя — очень просто остаться,

с маетой повседневной расстаться

и былинку покоя найти.

Но прошел ветерок, и увлек

за собою мечтанья пустые.

И посыпались с яблонь цветы. И

я вспомнил, что путь мой — далек.

Художник

Юрию Попову на юбилей

Куда приводит наше ремесло,

которое мы втайне обретаем?

Холодный мир людей необитаем,

и нас сюда случайно занесло.

Как будто лампу вздули в темноте —

и озарили скудное пространство.

Неровен свет, он весь — непостоянство.

Фитиль дрожит — и внемлет пустоте.

Но выступает тень из темноты,

из пустоты выходят горлом звуки,

рождая образ, заставляя руки

готовить краски, грунтовать холсты.

Художник слеп, покуда в темноте

случайный свет не озарит детали.

Но — ремесло! Его мы обретали,

глотая тьму и внемля пустоте.

Оно теперь уводит за порог,

мешает жить, полощет криком горло,

и, подхватив, возносит к высям горним,

хоть мир людей уже не так убог.

И вот уж с кистью спаяна рука,

и Чаша Озера явилась из тумана.

И Бог вздохнул, раздвинул облака —

и поглядел на мир глазами Пана.

Три Грации

Марине Саввиных,

Румяне Внуковой,

Анне Киселевой

Явились мне три Грации вчера,

одна другой прекраснее сестра.

Явились наяву, а не во сне.

Теперь живут три Грации во мне.

Твоих картин магическая ясность,

Твоих стихов кавказская пастель,

Твоих романсов подлинность и страстность —

и Светлый Лик, и Промысел, и Цель.

Будь счастлив, Дом, в котором это было,

в котором слово множится на звук!

Живут цветы, хоть озеро остыло.

Звучат стихи. Искусство сходит с рук.

Зачем поешь, и пишешь, и колышешь

Ты гладь холста, невинную досель?

Мы — не вольны, нам все дается свыше:

вот — Светлый Лик, и Промысел, и Цель.

Прекрасен мир, где царство светотени,

где слог в цене и музыка — в весне!

По моему ль, по Вашему хотенью —

прекрасен мир!

Три Грации — во мне!

Грузия. Фрагменты

1

О, горы Грузии! Языческий восторг

и христианский трепет неподдельный!

Горел сентябрь. Наш отпуск двухнедельный

стоял в зените. Плавился восток,

а вечерами запад напоказ

катил закат на алой колеснице.

И нам порой казалось: только снится

нам вольный край по имени Кавказ.

Тифлис дышал покоем и родством,

струил вино и аромат хинкали.

И «мамин хлеб» из дедовых пекарен

был так пахуч, что пахло волшебством!

И волшебством дышало всё: река —

ее валы желтели под мостами, —

и над рекой волшебный Пиросмани

держал барашка в бережных руках.

Волшебно пел булыжник под ногой,

мы шли наверх, к короне Нарикала.

И синева прозрачно намекала,

что пропустить пора бокал-другой.

Пылал в стекле рубиновый пожар.

Бокал вскипал лозою Алазани.

И мы у груши сердце вырезали —

нас грушей щедро одарил Важа.

И это было тоже волшебство —

грузин Важа (хоть правильнее — Важа;

порой, ища изящного пассажа,

мы не щадим буквально никого!),

и виноград, и сливы сизый бок,

и спелой груши мягкая истома!..

Нам хорошо. Мы далеко от дома.

Тифлис дышал.

И плавился восток.

2

Скульптор Акакий Кабзинадзе

Бронза от времени не стареет, лишь покрывается патиной.

Патина — не паутина, хоть время — паук.

Будь удача щедрей, она платила бы золотом или платиной

за одно только золотое сечение,

выходящее из-под этих рук.

Золотое сечение, бронзовое свечение.

Патина — тусклый отблеск ушедшего. Плотина. Преграда

у забвения на пути.

Бросить ли карты веером? Вздремнуть над кофейной гущей?

Впасть в искус столоверчения,

понять чтобы: чего он хочет?

Какую сагу бормочет?

Какой мотив?

Патина — не паутина. Искусство — не искус.

Культура — культова.

Бронза от времени не стареет. Она от времени требует

жарких объятий, лютой любви огня.

Будь удача мудрей, из паутины щедрот она б соткала мастерскую скульптору,

такую, чтобы вся бронза мира могла поместиться в ней —

и покрываться патиной, победно звеня.

Старому другу

1

Был январь.

На станции «Тайга»

мы вошли в святилище буфета.

Столики на выгнутых ногах

приняли измученных поэтов.

Мы вина спросили, а еда

нас тогда не слишком занимала.

На двоих была одна беда,

да и та бедой не называлась.

Бледный свет облизывал столы,

обходя стаканы с темной влагой.

Наши мысли были так стройны,

что пера просили и бумаги.

За окном кричали поезда,

от перрона счастье уплывало.

Нас манила дальняя езда.

Шел январь.

И денег было мало.

Мы тянули терпкое вино.

Был январь. Погода подвывала.

Мы не знали, сколько нам дано, —

вот беда.

А горя было мало.

2

Редеют старые леса.

Их не осталось

Мой друг уходит на глазах.

Виной — не старость

и не усталость, не недуг

непоправимый.

Я сам — виной.

И старый друг

проходит мимо.

Идет потерянный, ничей.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.