Аэронет: общая информация

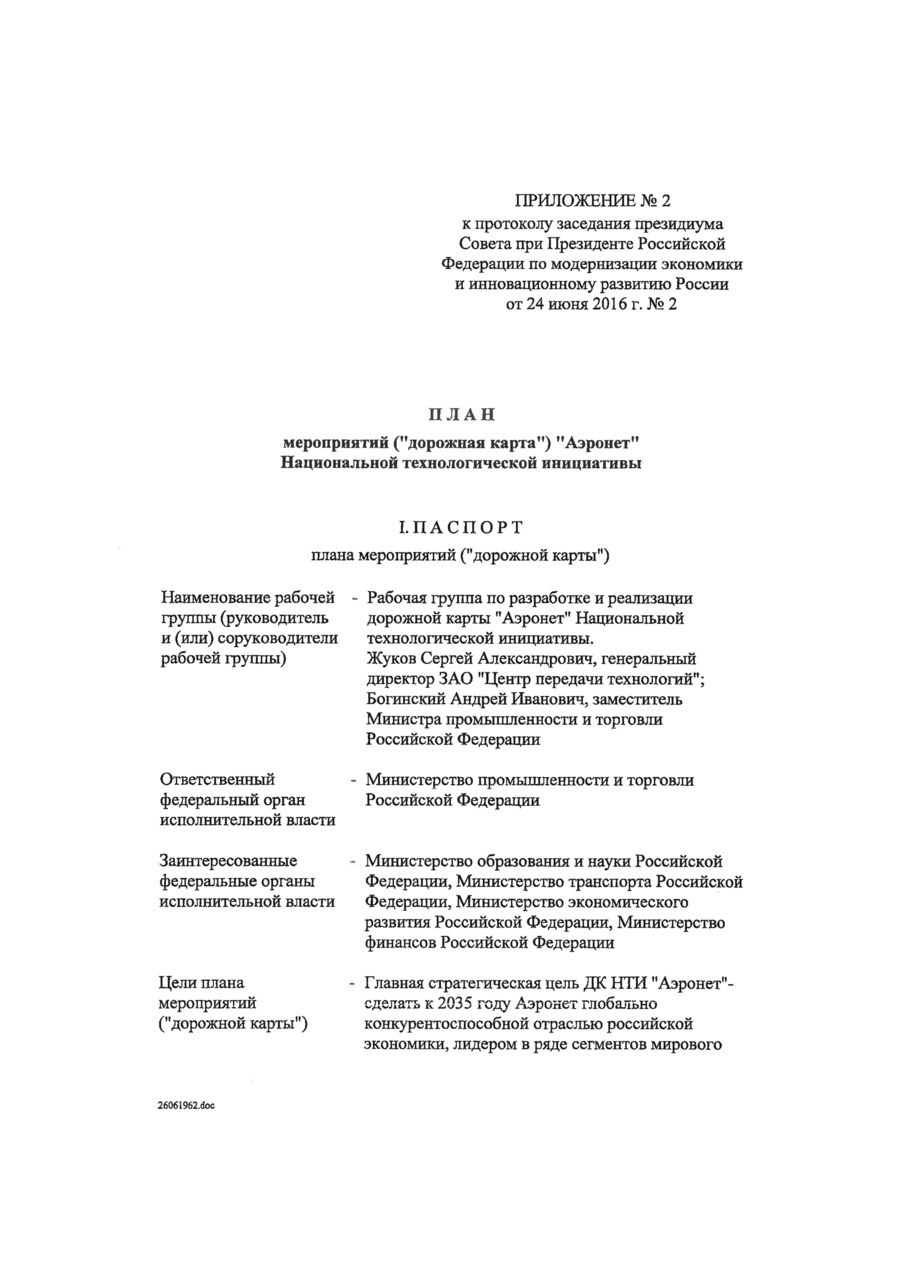

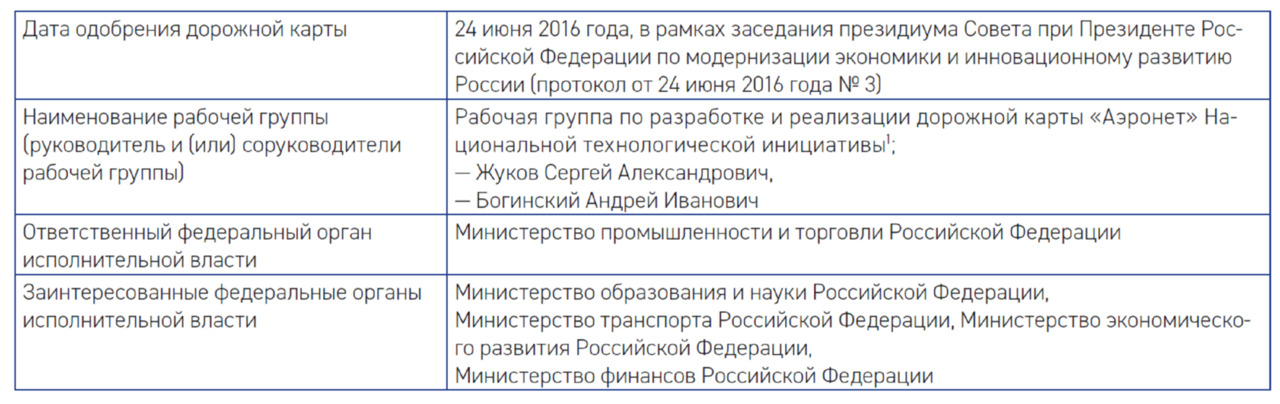

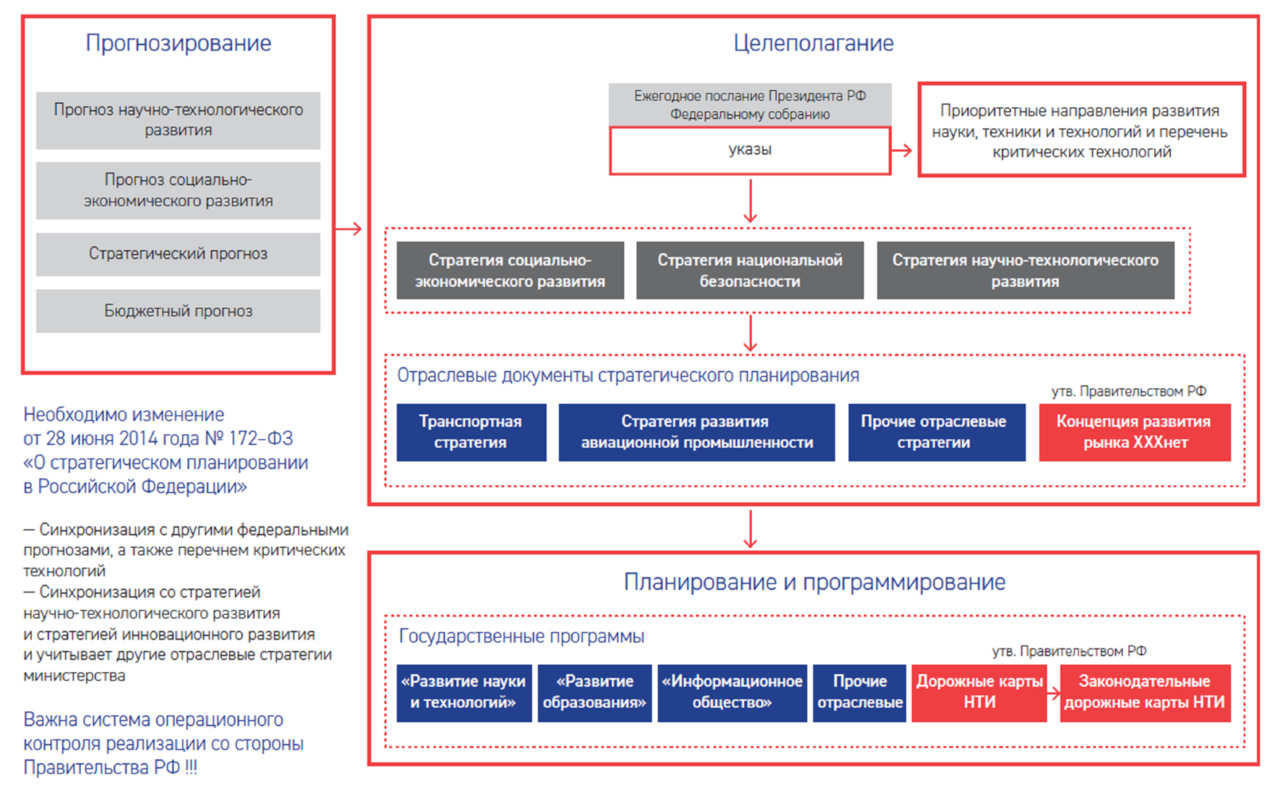

Дорожная карта одобрена Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России.

АЭРОНЕТ: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Описание

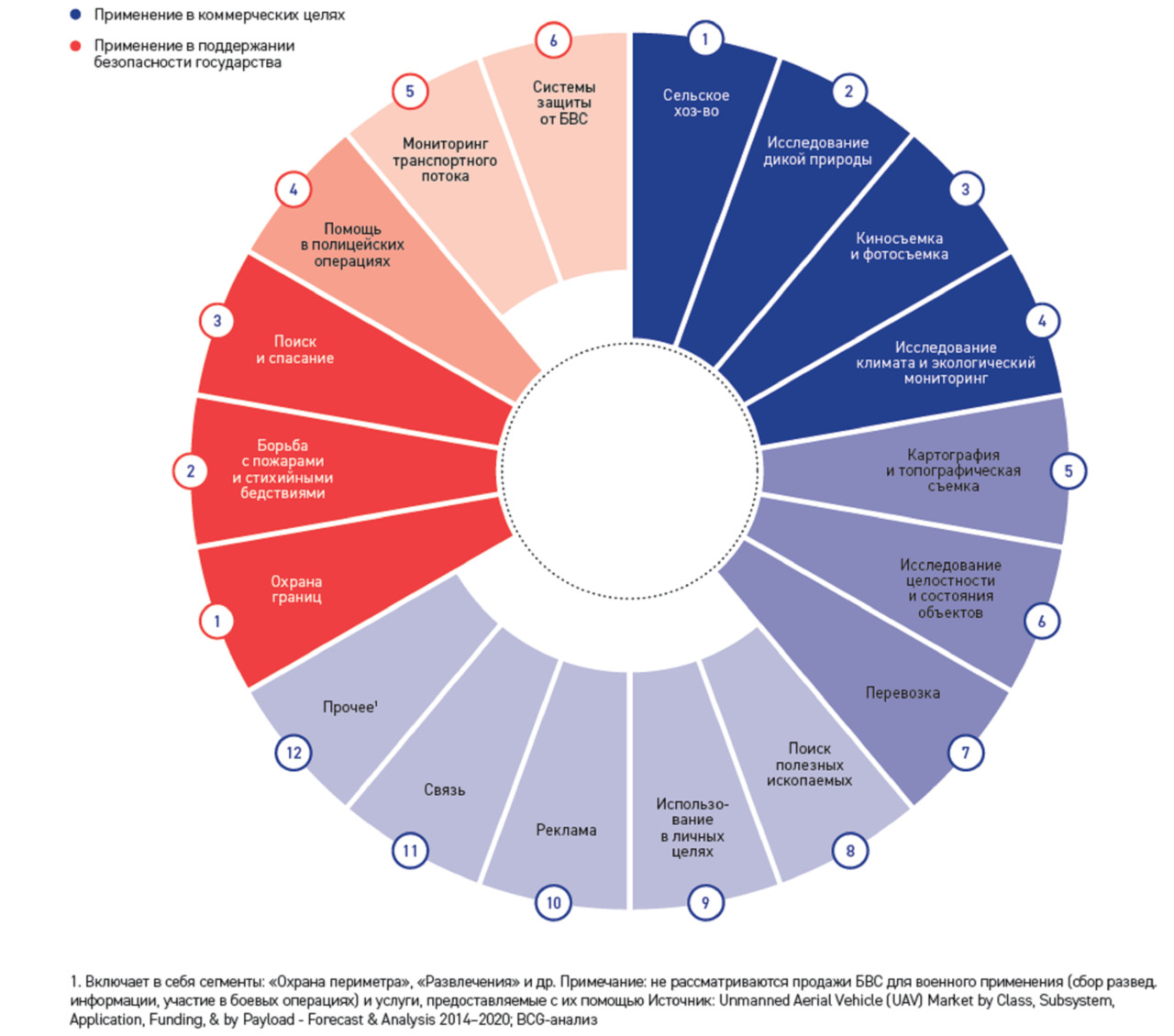

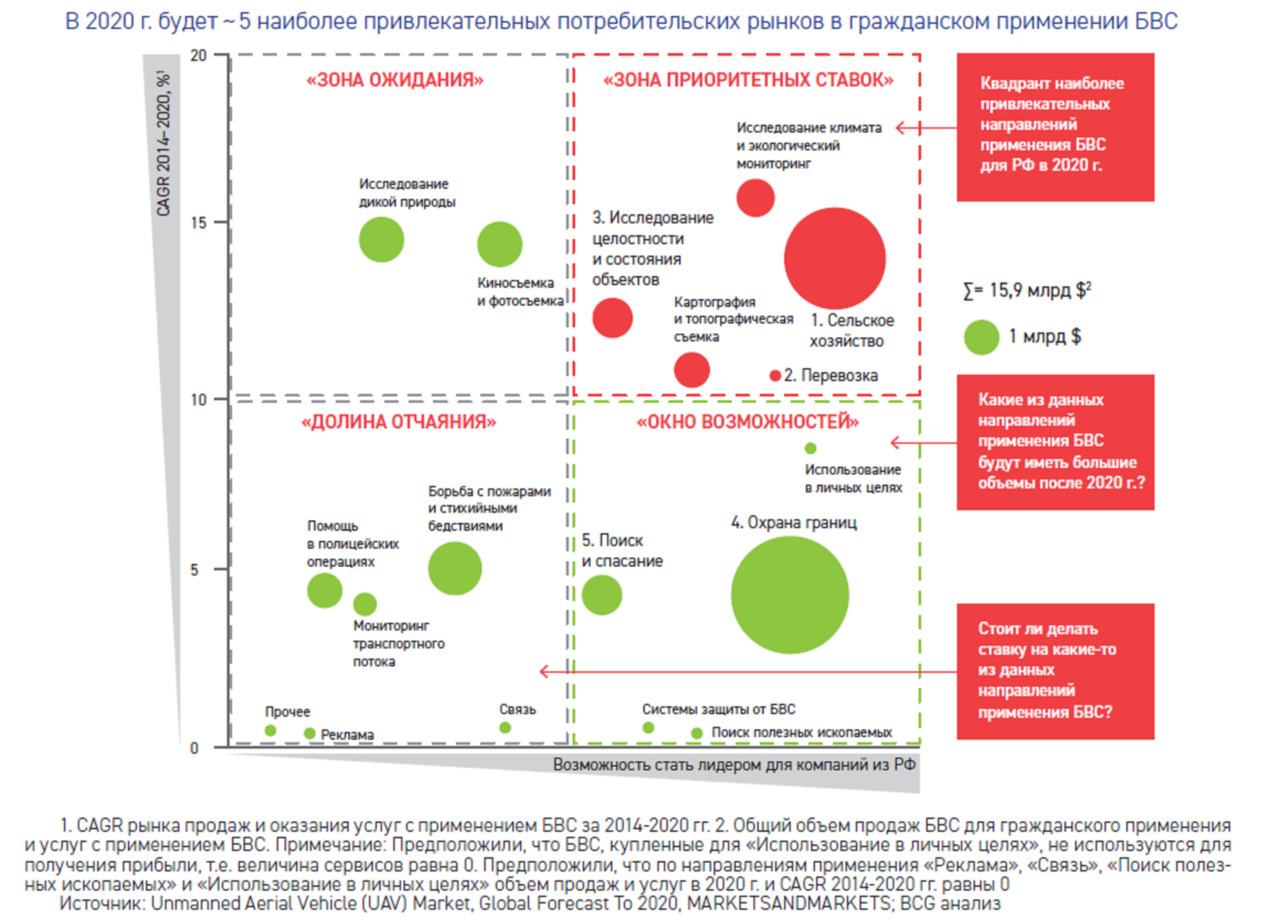

Распределенные системы беспилотных летательных аппаратов. В ближайшие 10—20 лет благодаря развитию технологий существенно расширится применение беспилотных авиационных и околоземных космических систем, комплексных решений и услуг на их основе. Возникнет новый глобальный сетевой рынок информационных, логистических и иных услуг, предоставляемых флотом беспилотных аппаратов, постоянно находящихся в воздухе и на низких космических орбитах. В рамках НТИ этот рынок получил название Аэронет. Рынками-предшественниками являются рынок авиаработ, выполняемых с применением пилотируемых воздушных судов, и рынок услуг дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), предоставляемых космическими аппаратами.

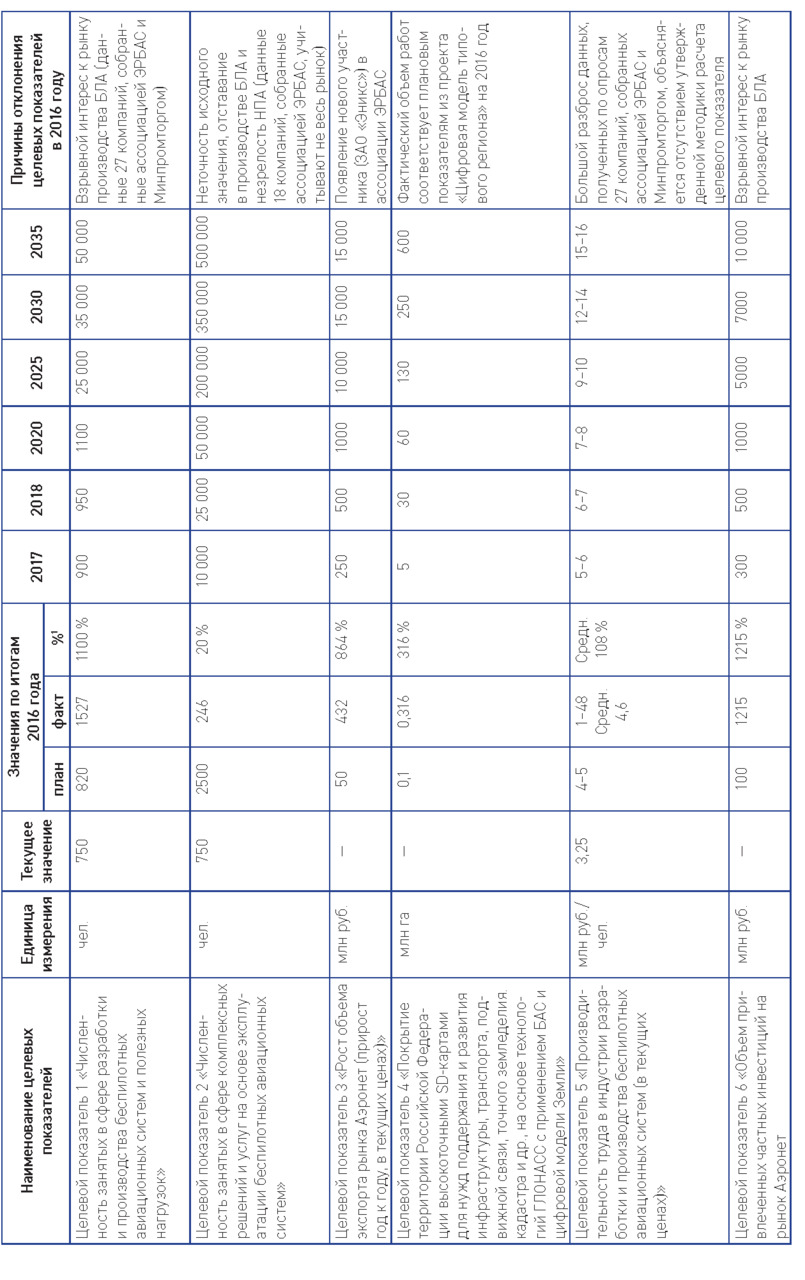

Развитие беспилотных авиационных и космических систем, а также технологий беспроводной связи приведет к росту распределенных систем безопасности полетов и обмена информацией. Повышение надежности защищенных сетевых коммуникаций обеспечит массовое безопасное использование беспилотных аппаратов, в том числе и в городских условиях. Над территорией Российской Федерации к 2035 году постоянно (в режиме 24/7/365) смогут находиться в воздухе не менее 100 тыс. беспилотных воздушных судов (БВС), объединенных в единую систему предоставления работ и услуг для удовлетворения различных, постоянно возрастающих потребностей экономики. Среднесписочная численность занятых в разработке и производстве беспилотных авиационных систем (БАС) составит 50 тыс. человек, численность занятых в эксплуатации БАС, обеспечении комплексных решений и услуг на их основе достигнет 500 тыс. человек к 2035 году.

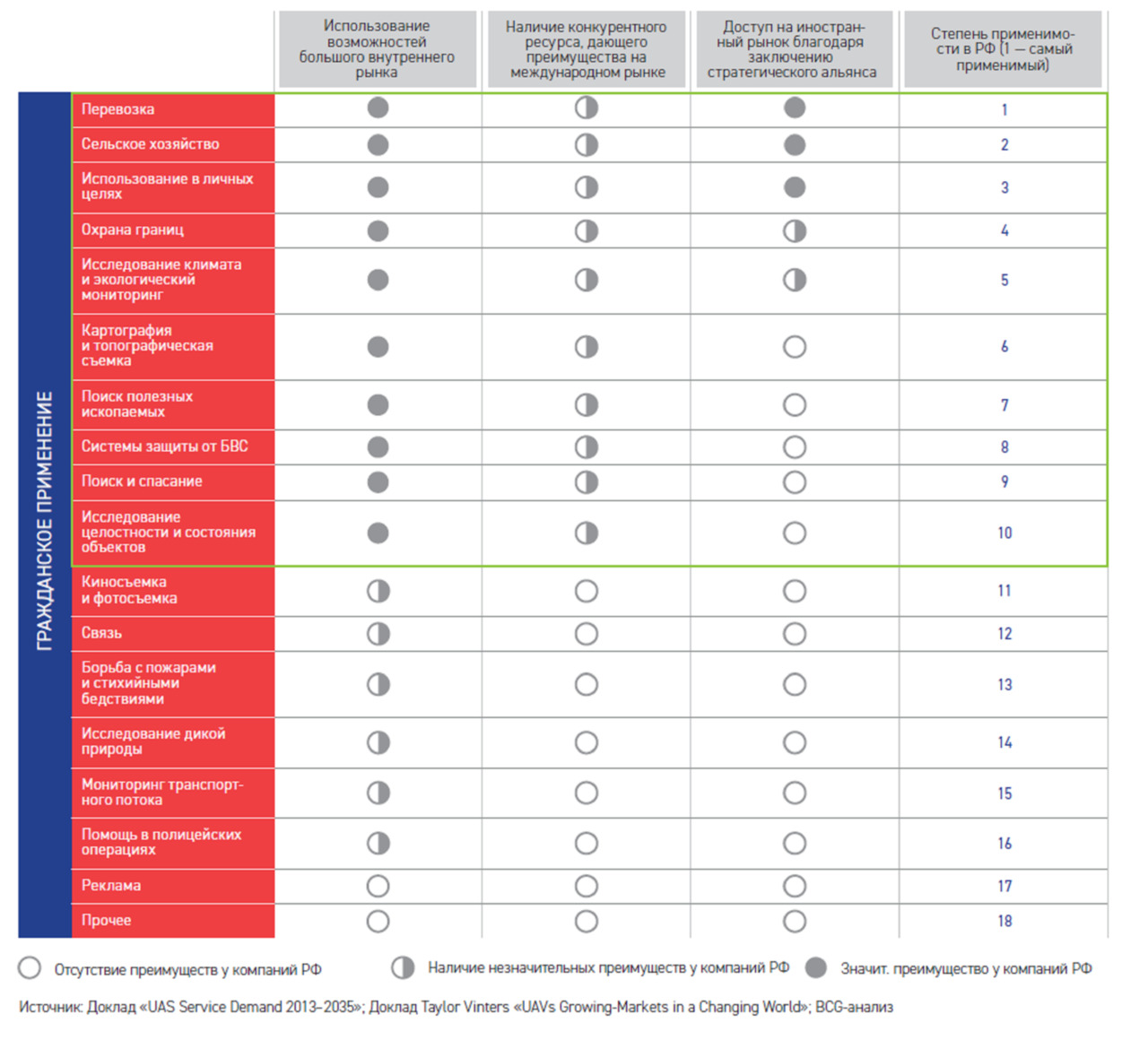

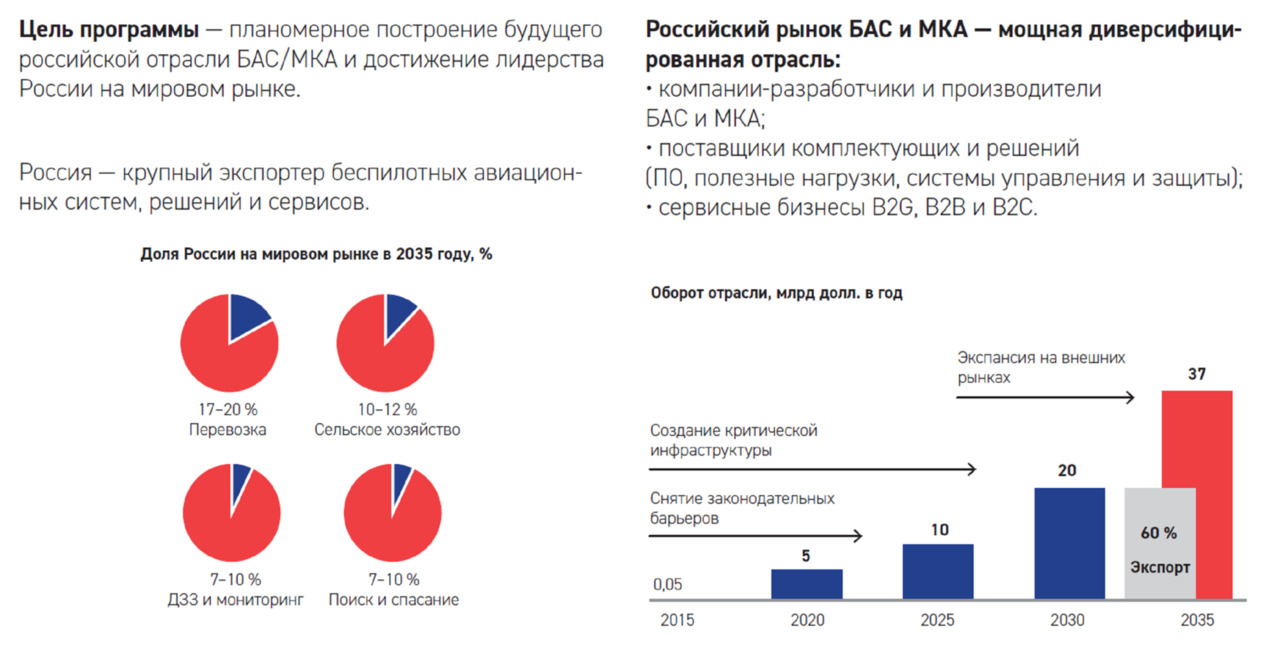

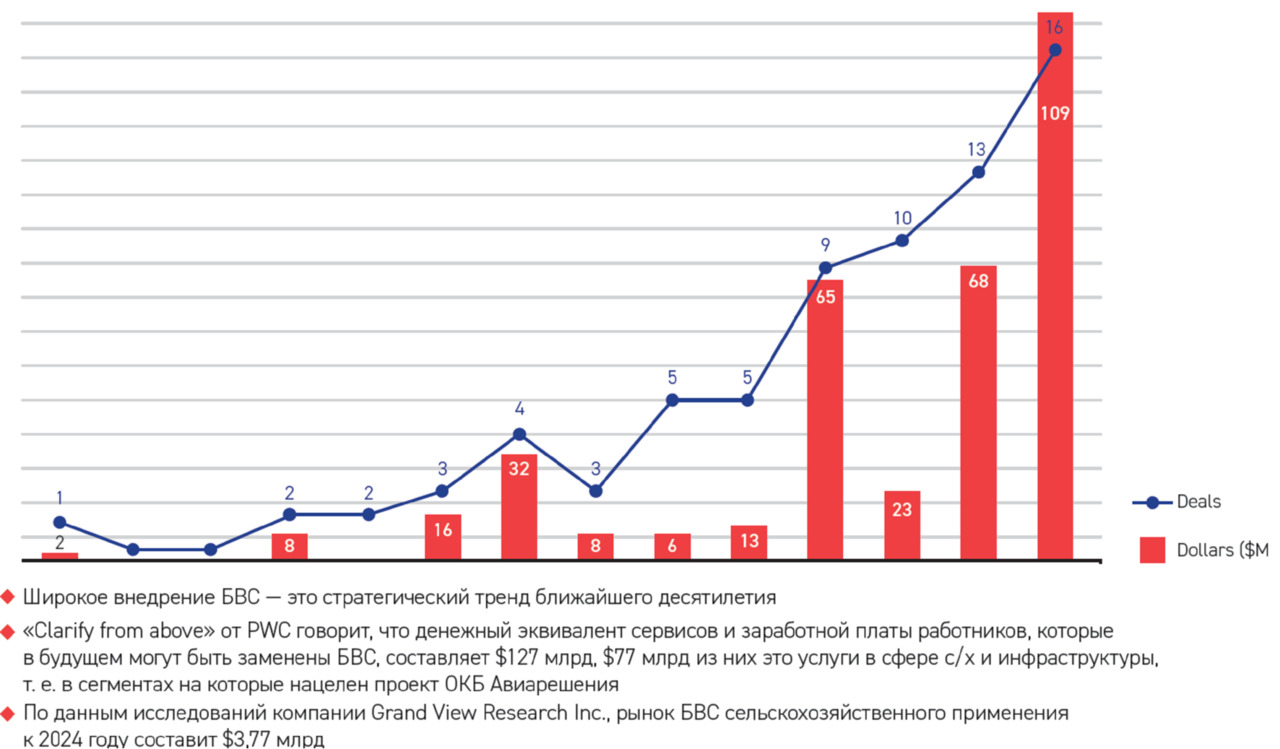

Оценки показывают, что объем мирового рынка БАС, комплексных решений и услуг к 2035 году составит более 200 млрд долларов (в текущих ценах). Изменится не только структура рынка, но и запросы потребителей, под которые придется адаптироваться новым лидерам в глобальной конкуренции. Доля России на этом развивающемся рынке может составить более 35–40 млрд долларов. Возникнут крупные отечественные компании, которые зададут отраслевые стандарты в своих сегментах.

Цели

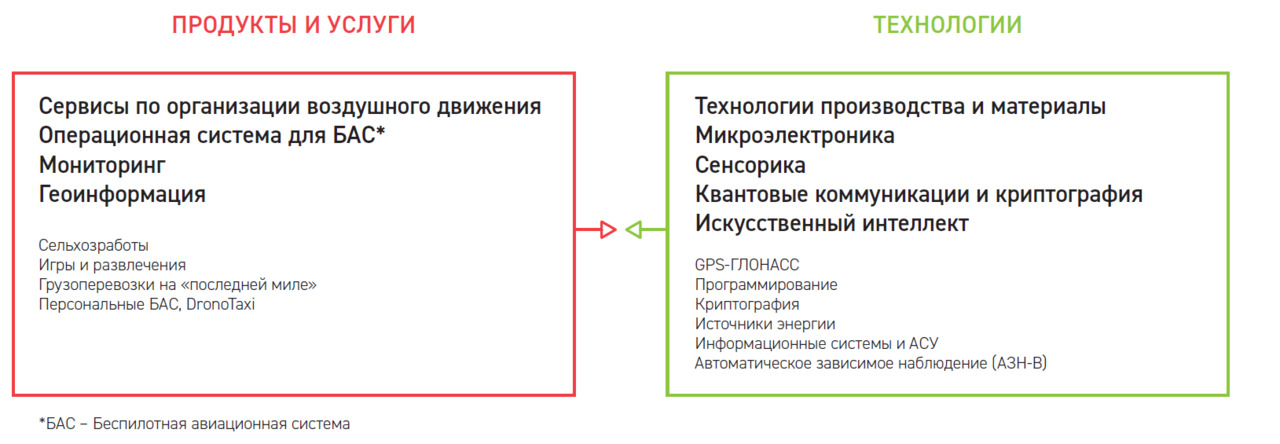

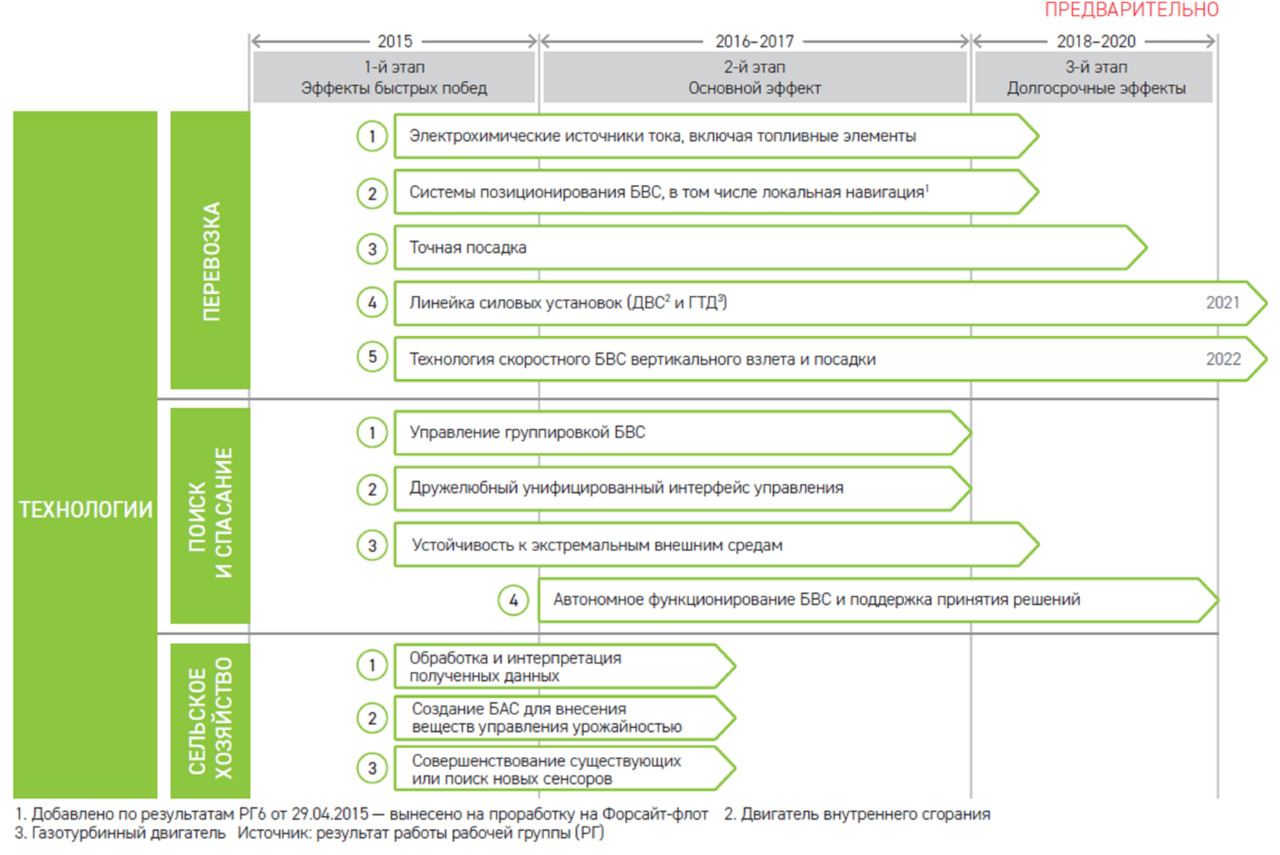

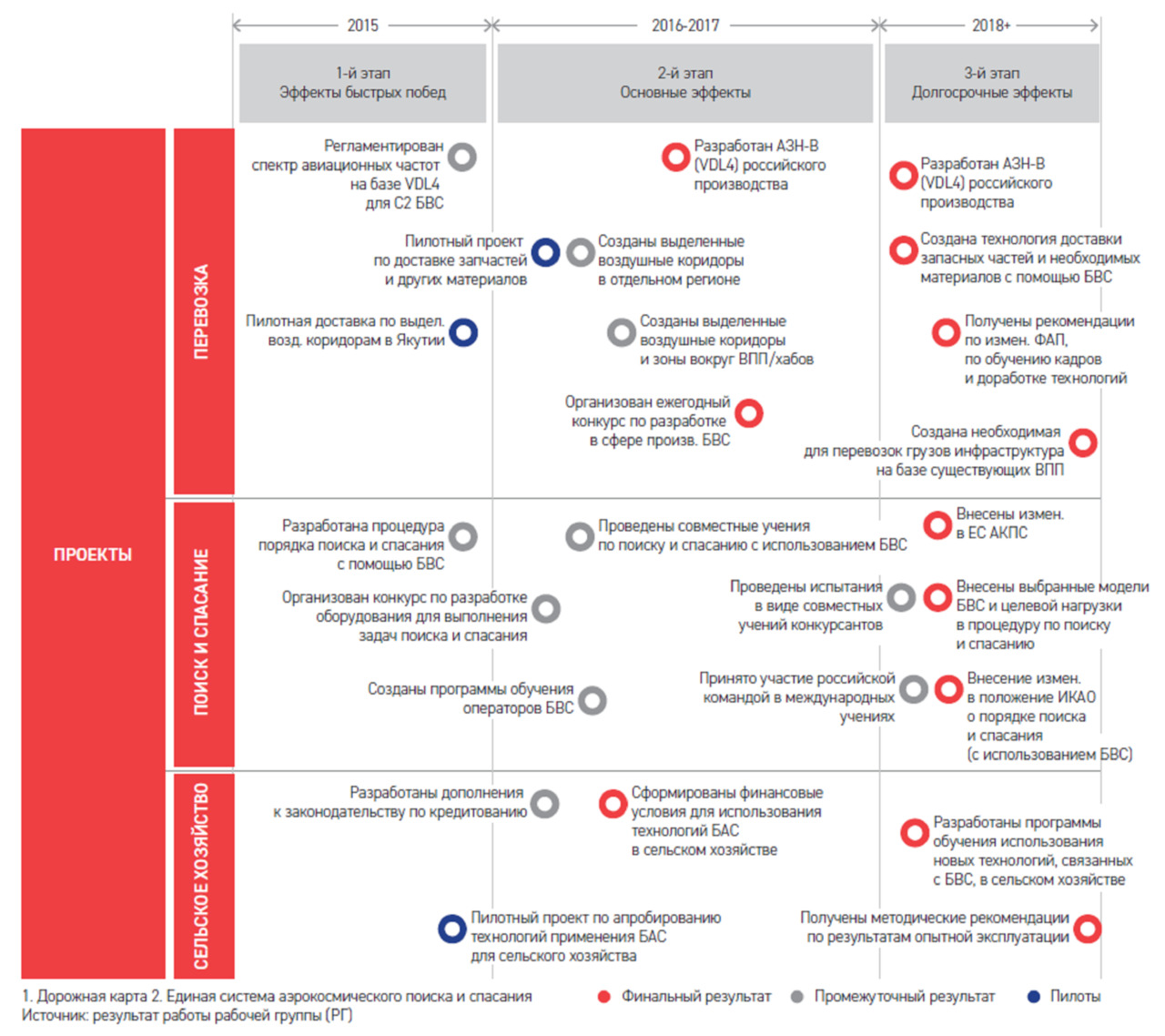

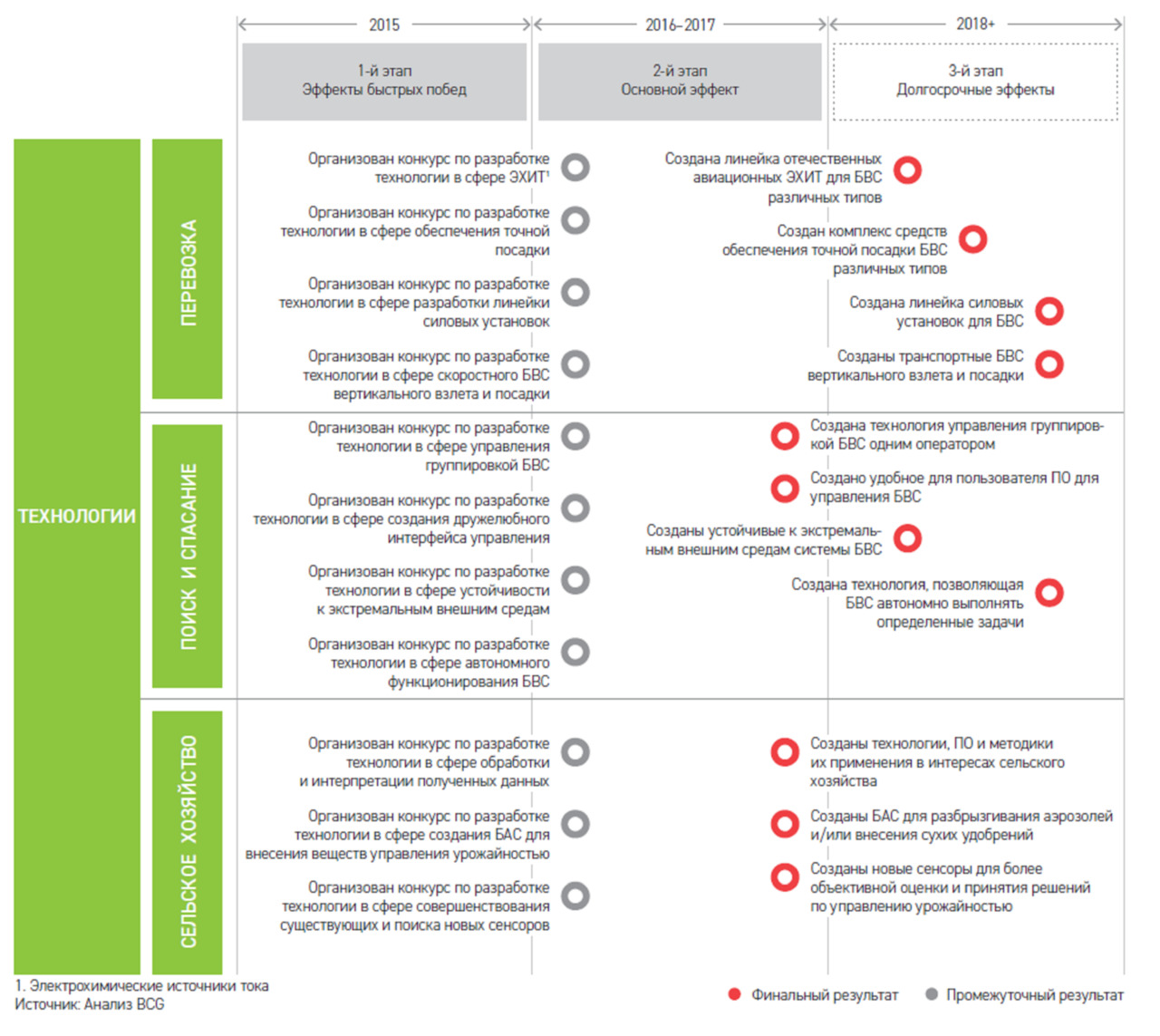

Развитие сегментов:

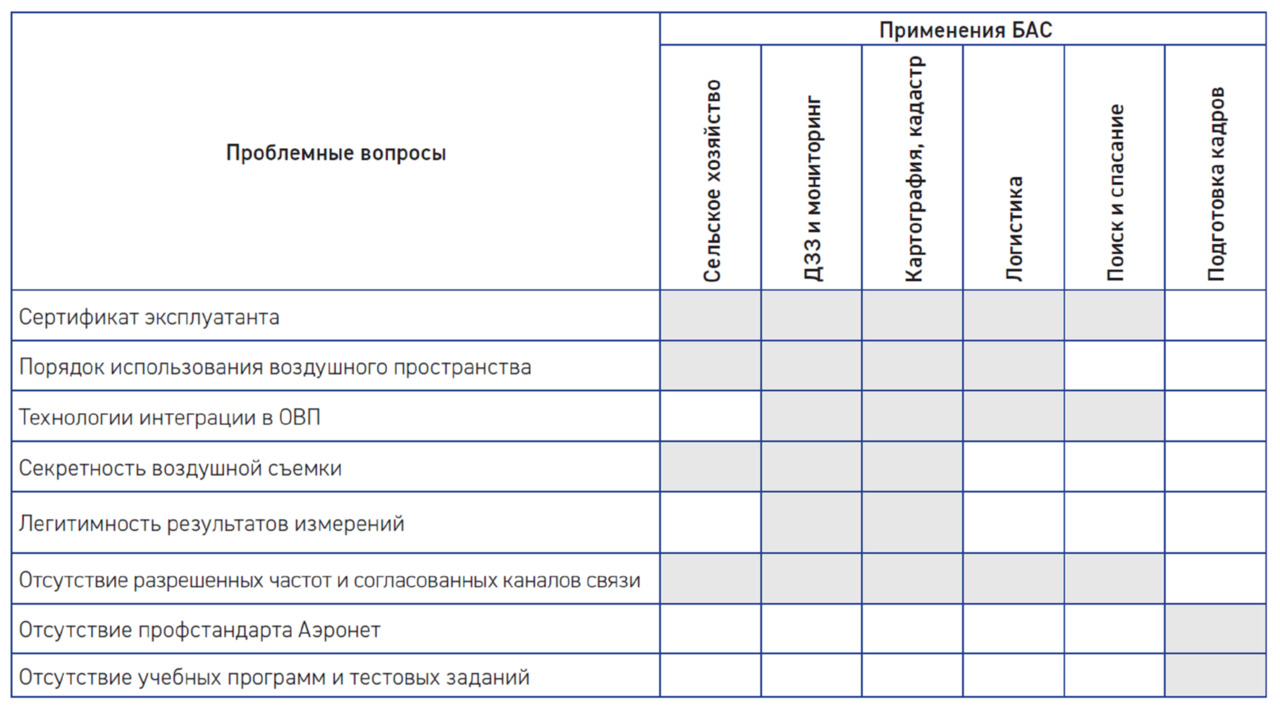

•дистанционного зондирования Земли и мониторинга;

•сельского хозяйства;

•перевозки грузов (в перспективе и людей);

•поиска и спасания;

•связи и телекоммуникаций.

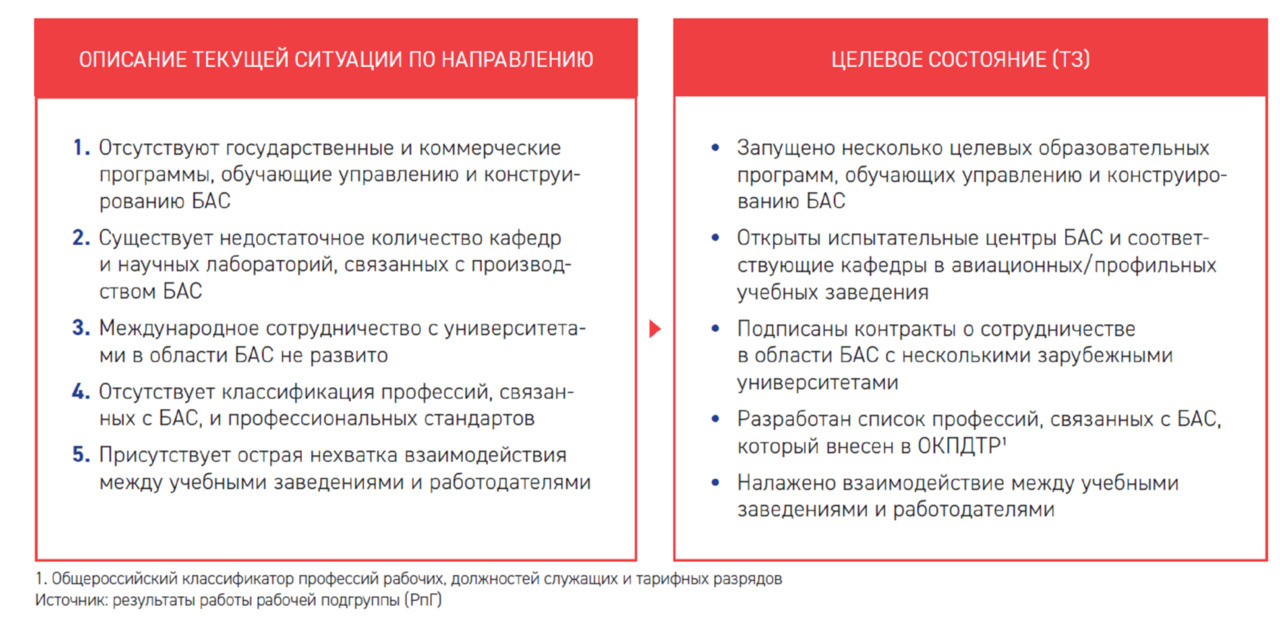

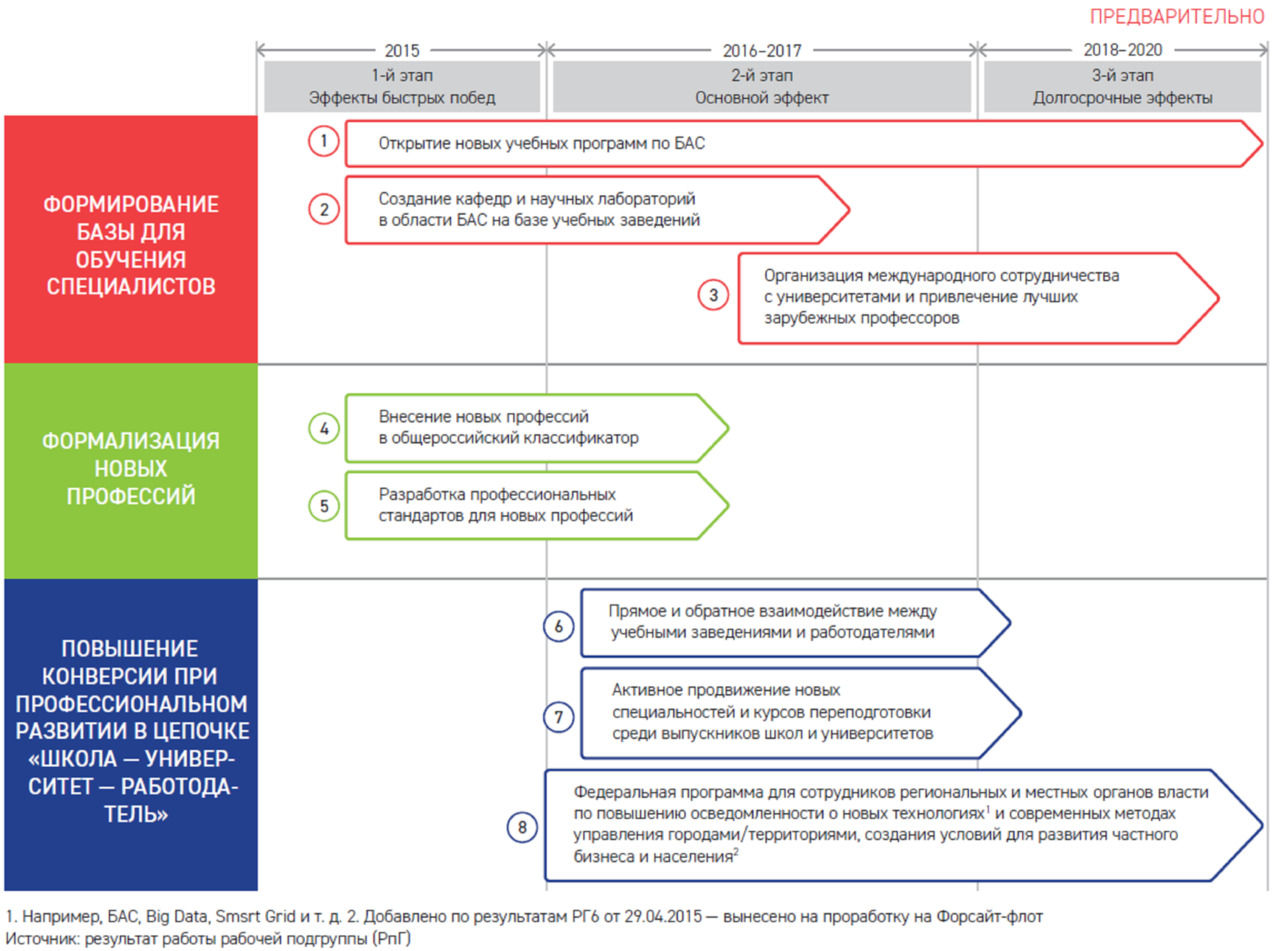

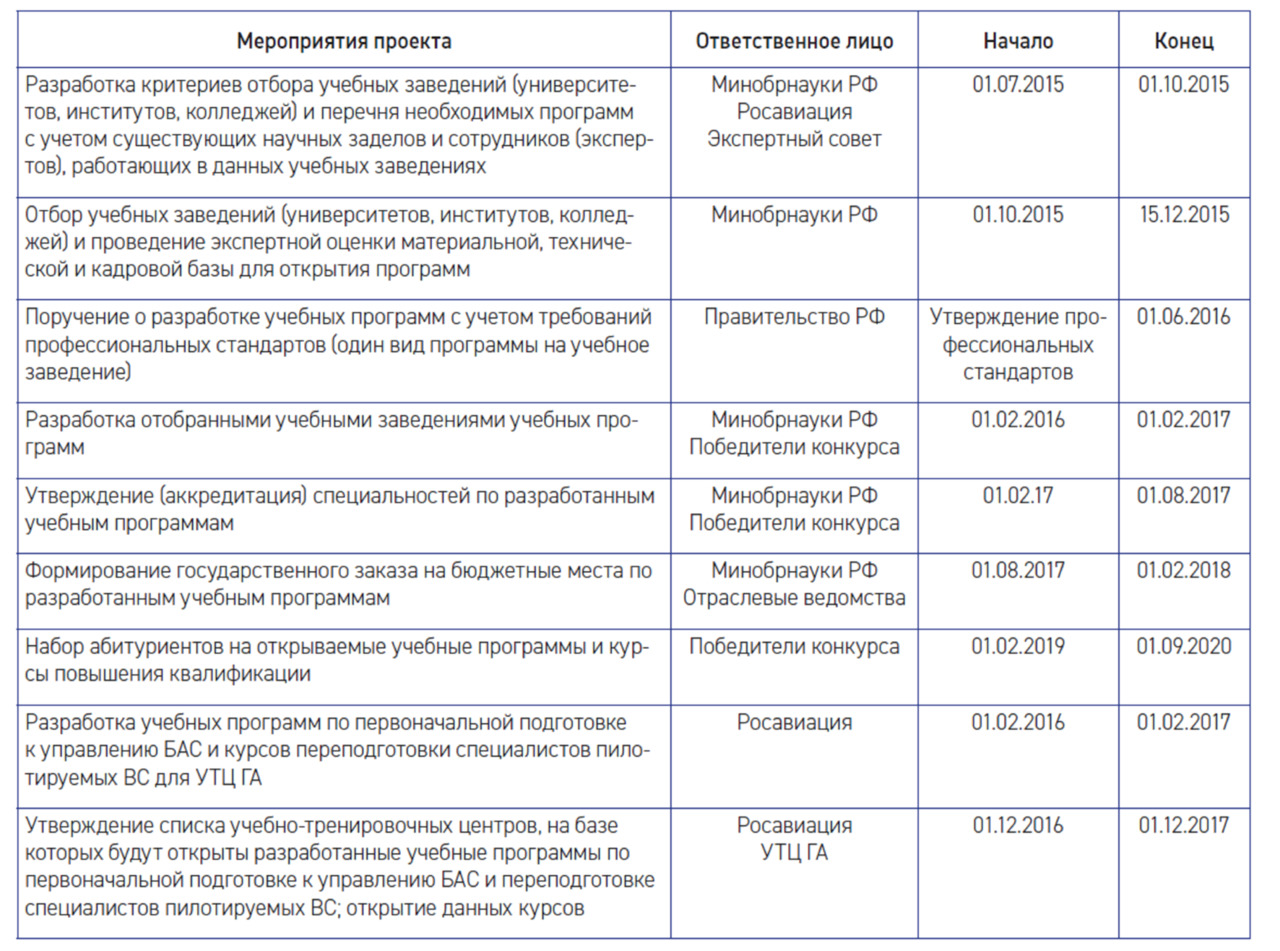

Развитие наземной инфраструктуры связи и глобальной системы управления воздушным движением (УВД).Развитие технологий БАС. Развитие законодательного регулирования авиационной отрасли. Подготовка кадров.

Ключевые сегменты рынка

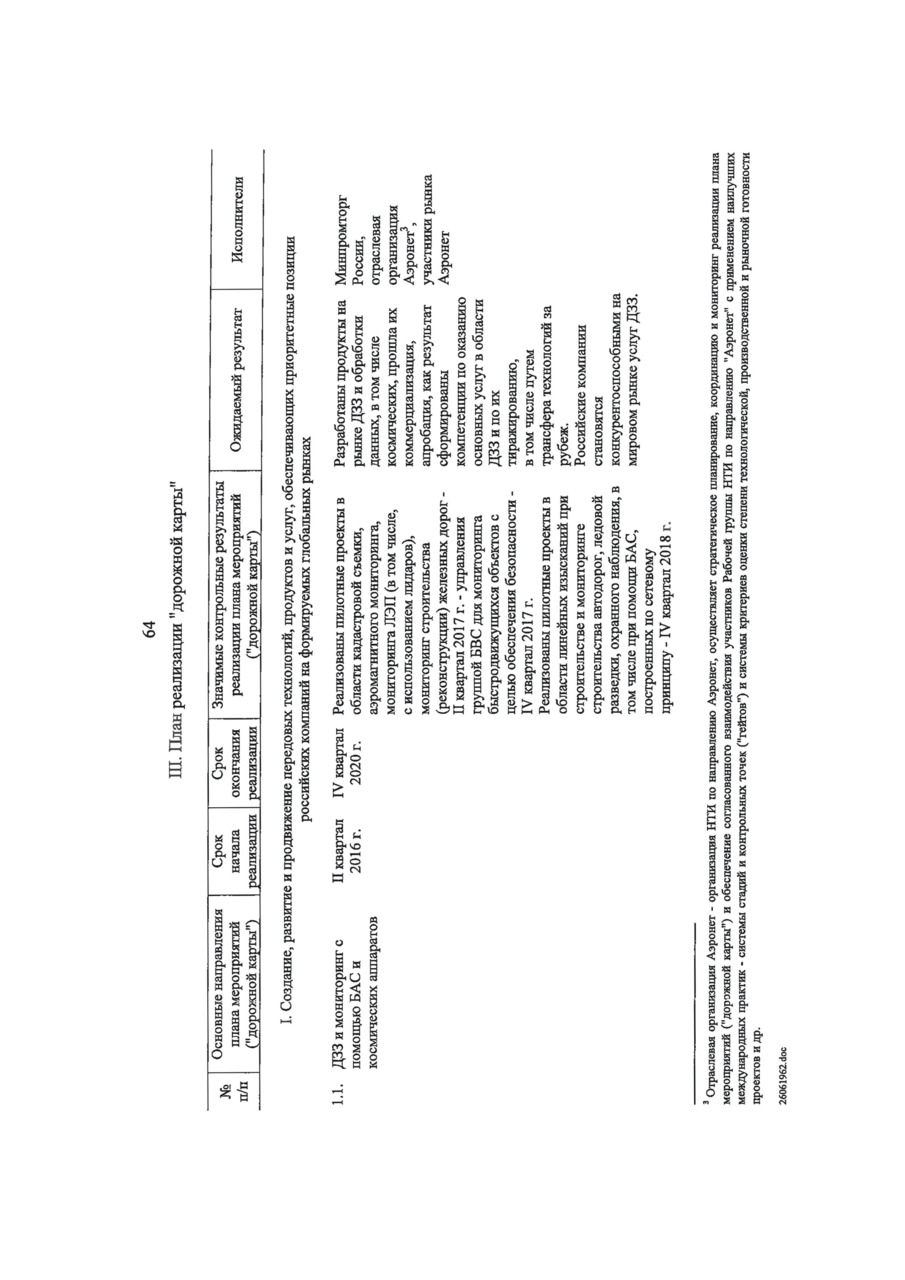

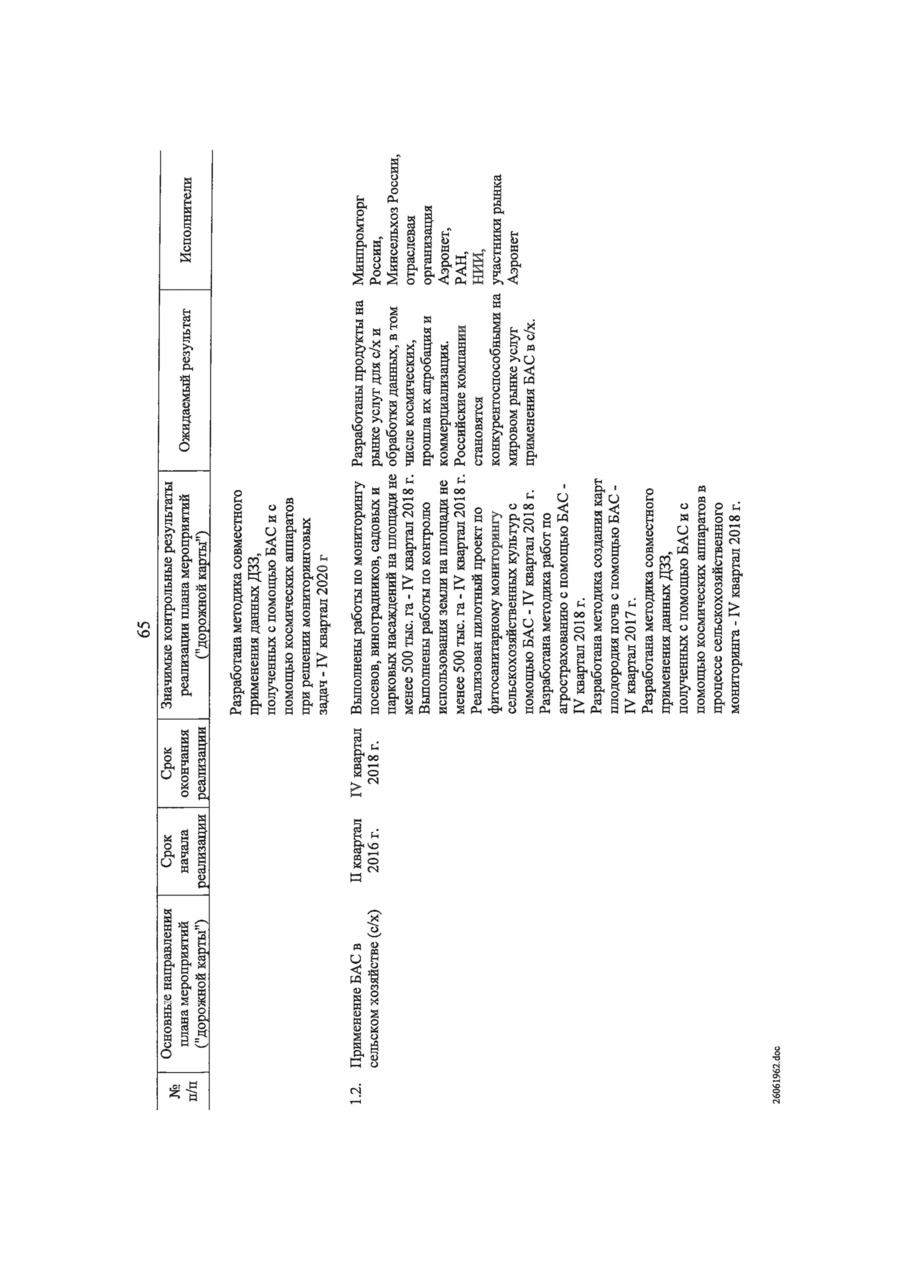

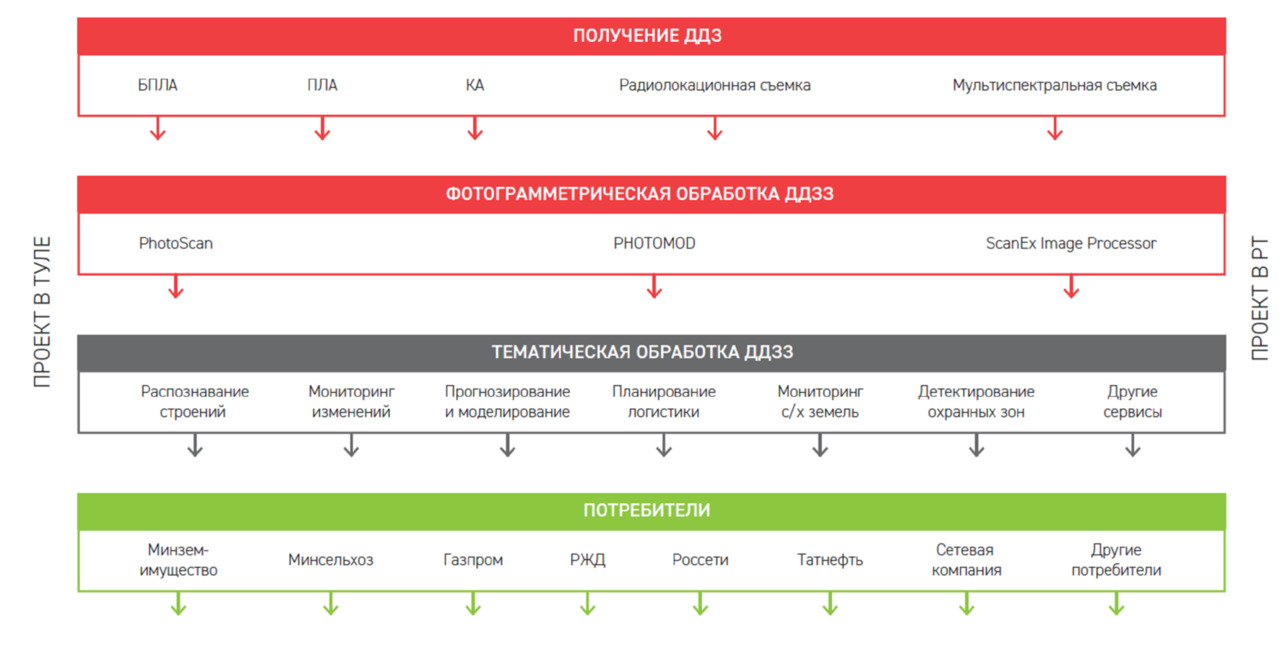

Дистанционное зондирование земли и мониторинг

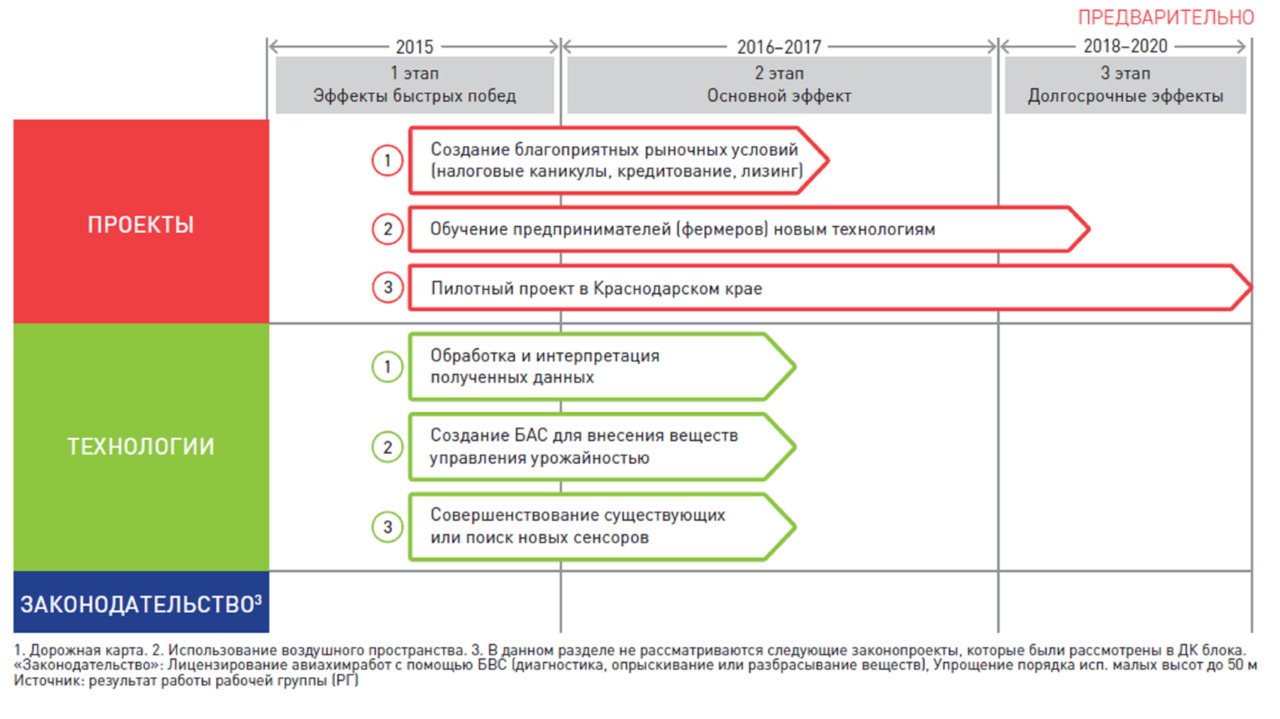

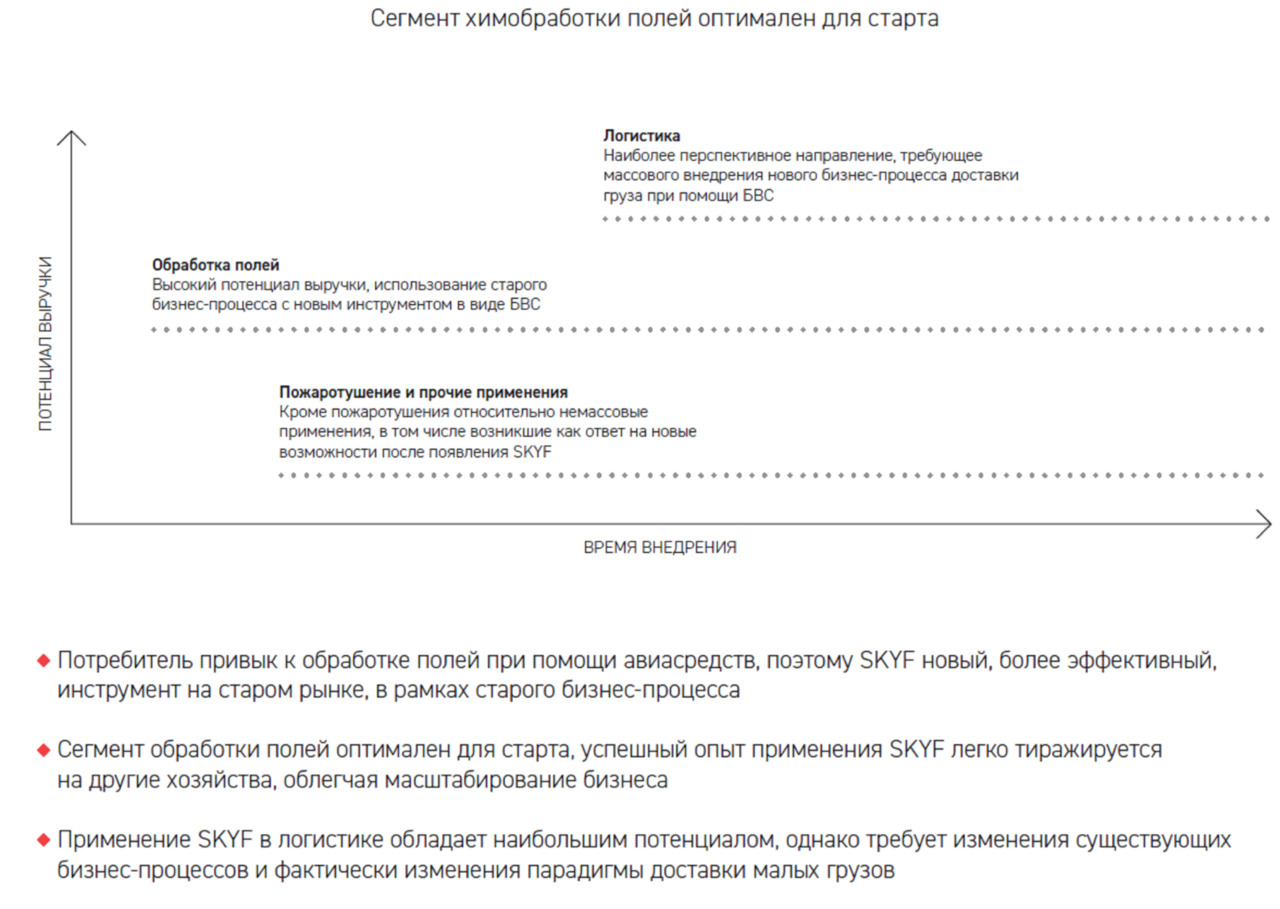

Применение в сельском хозяйстве

Дистанционное зондирование Земли, включая картографирование и обследование объектов наземной инфраструктуры (промышленной, транспортной, гражданской и тому подобное) посредством БВС. Мониторинг в целях повышения безопасности мест массового скопления людей, дорожной ситуации, строительства сложных сооружений, состояния протяженных и масштабных сооружений во все время их эксплуатации.

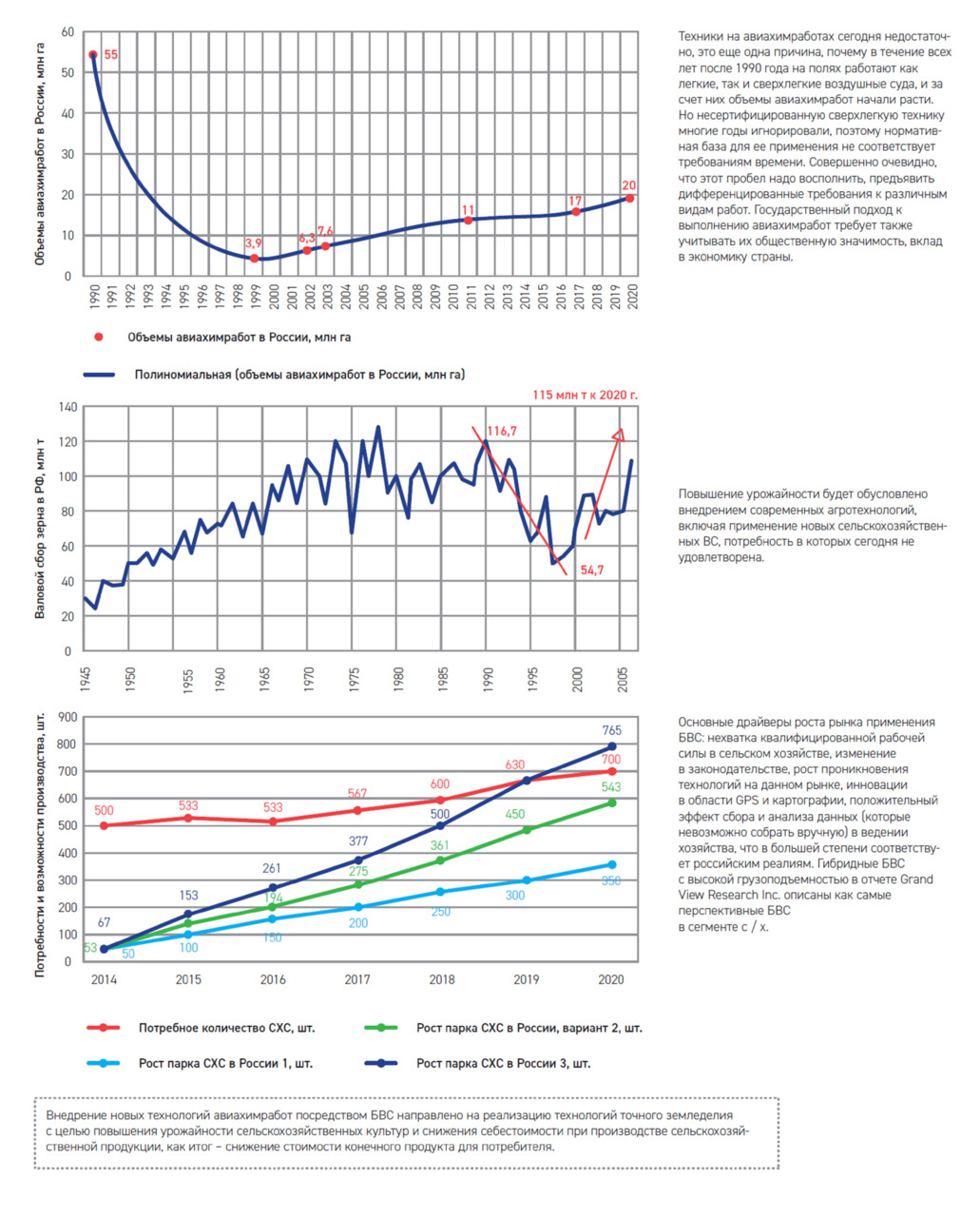

Использование мониторинга на основе БАС для картирования почв, создания 3D-моделей полей с целью оптимального построения систем ирригации и мелиорации, обустройства лесополос, а также определения индекса вегетативности с целью эффективного внесения удобрений, борьбы с вредителями и болезнями.

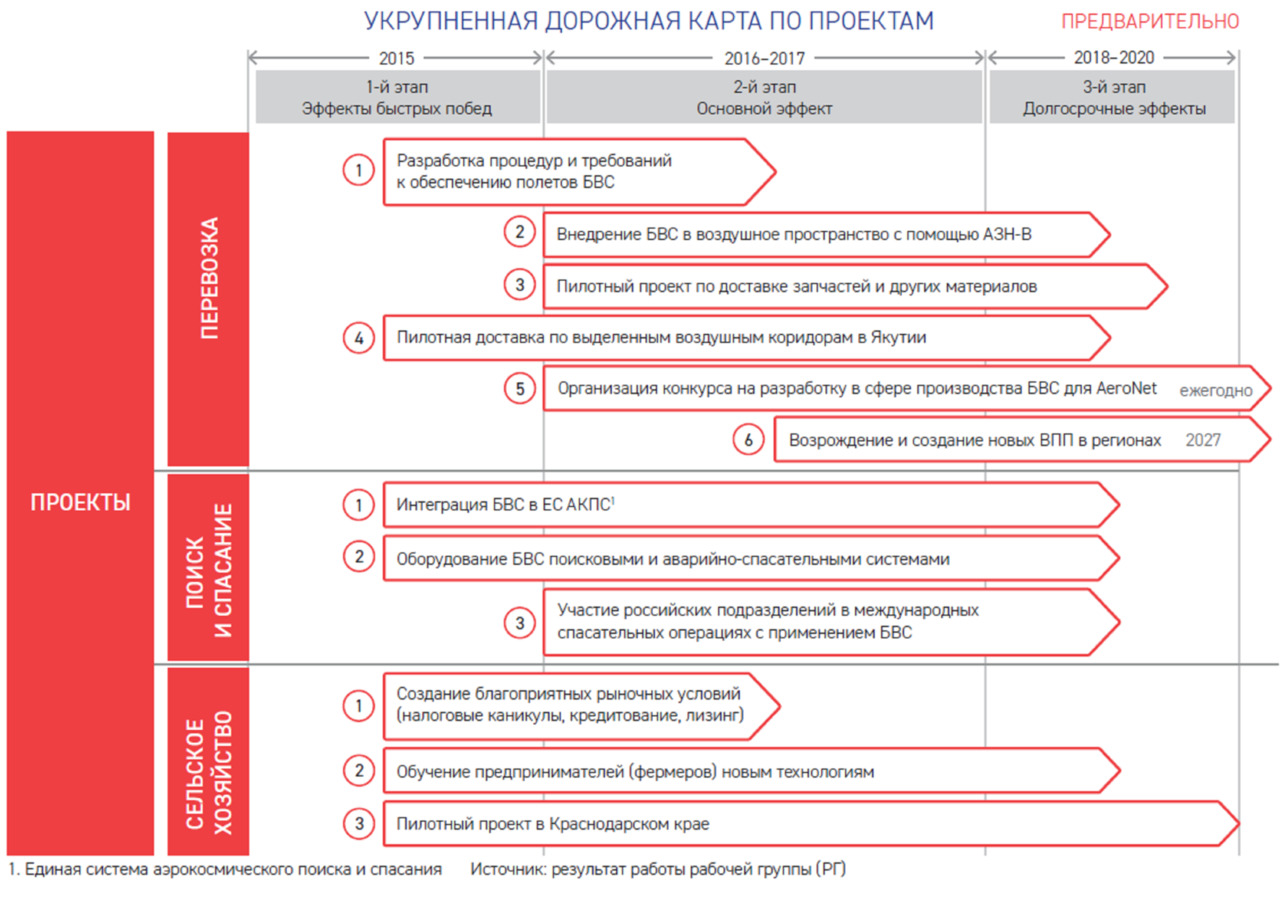

Перевозки

Этот сегмент позволяет реализовать ключевое технологическое преимущество БАС — возможность быстрой адресной индивидуальной доставки товаров и грузов непосредственно потребителю без использования традиционной транспортной инфраструктуры (дорожной сети, складских терминалов, локальных дистрибьюторских пунктов, курьеров). Решая проблему «последней мили», БВС осуществляет доставку потребителю в течение минут, тогда как традиционная курьерская доставка осуществляется в течение дня. Помимо традиционной экспресс-доставки одним из сегментов рынка может стать доставка медикаментов и биоматериалов.

С развитием беспилотных авиационных технологий и снятием законодательных ограничений БАС будут способны осуществлять регулярные перевозки грузов на маршрутах, где традиционные автомобильные перевозки затруднены вследствие слаборазвитой дорожной сети либо где воздушный путь позволит осуществить перевозки кратно быстрее, чем наземный (например, через естественные водные преграды и горные цепи).

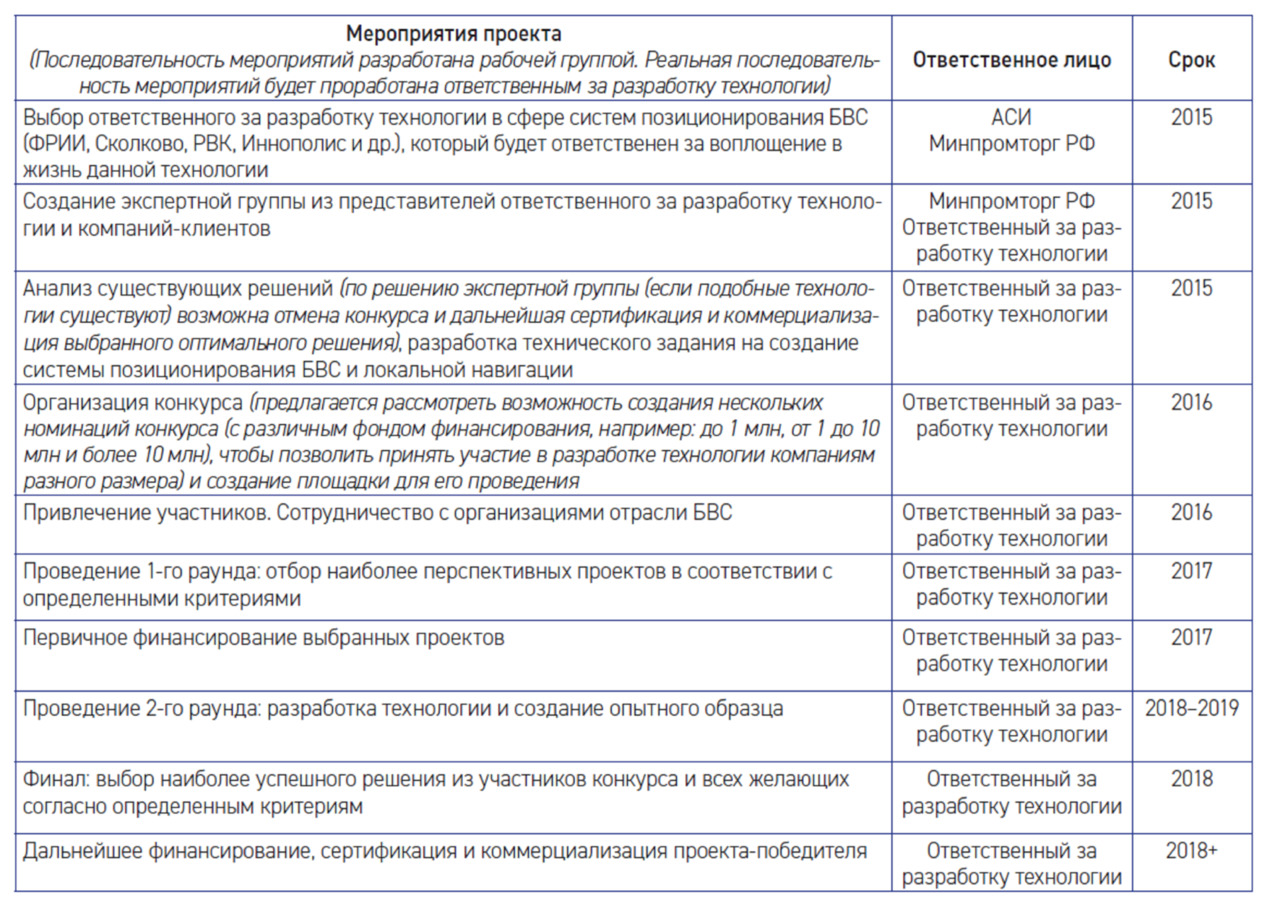

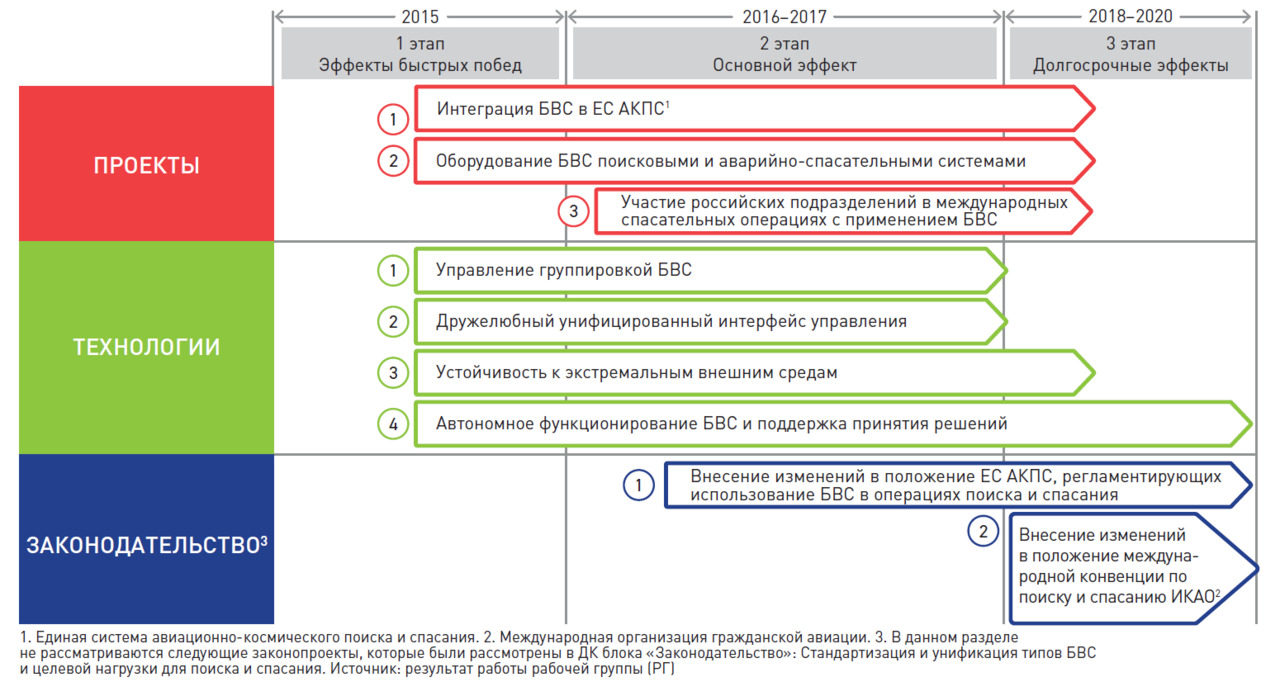

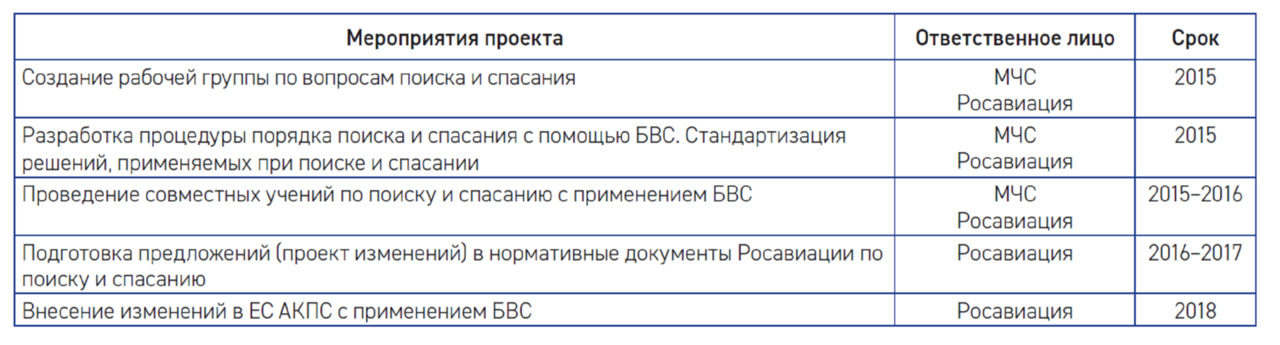

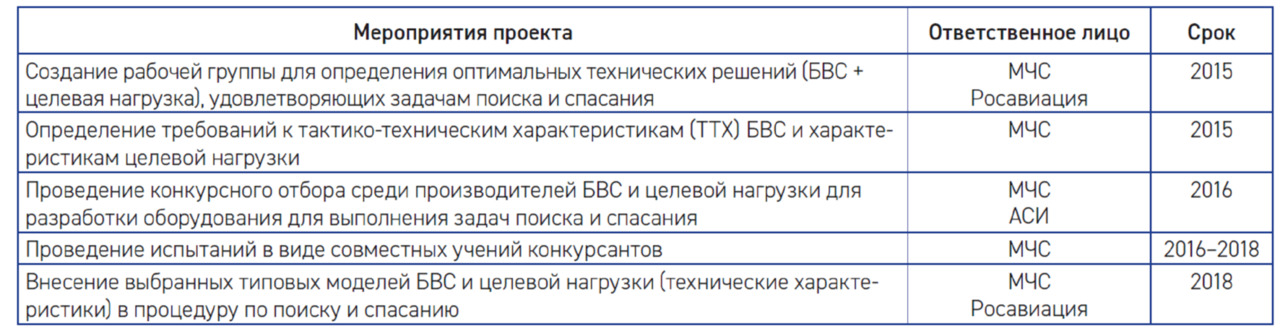

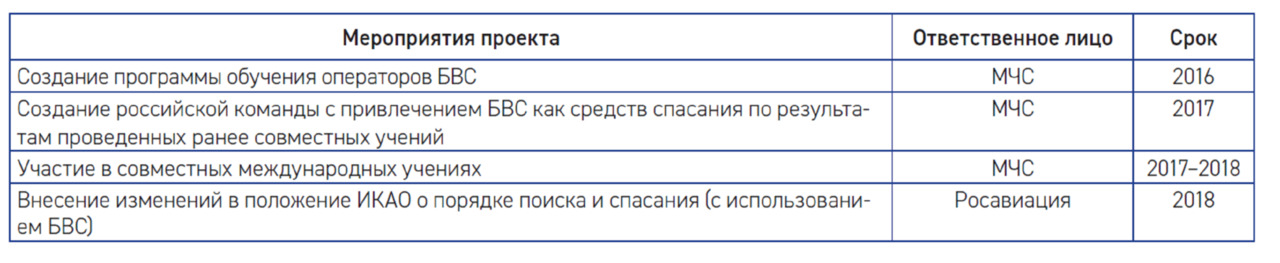

Поиск и спасание

Выбор сегмента рынка по направлению применения БВС «Поиск и спасание» в качестве приоритетного основан на анализе аварийных случаев на море, авиационных катастроф и происшествий за период с 2007 по 2014 год. В частности, за этот период только на море зарегистрировано 1825 аварийных случаев, проведены 643 спасательные операции, в ходе которых спасено 3525 человек. Применение БАС поможет повысить эффективность эвакуации людей, терпящих бедствие на суше и на море, ускорить доставку им жизненно необходимых медицинских препаратов, повысить координацию действий спасателей и вероятность обнаружения пострадавших в кратчайшие сроки.

Связь и телекоммуникации

Использование мониторинга на основе БАС для картирования почв, создания 3D-моделей полей с целью оптимального построения систем ирригации и мелиорации, обустройства лесополос, а также определения индекса вегетативности с целью эффективного внесения удобрений, борьбы с вредителями и болезнями.

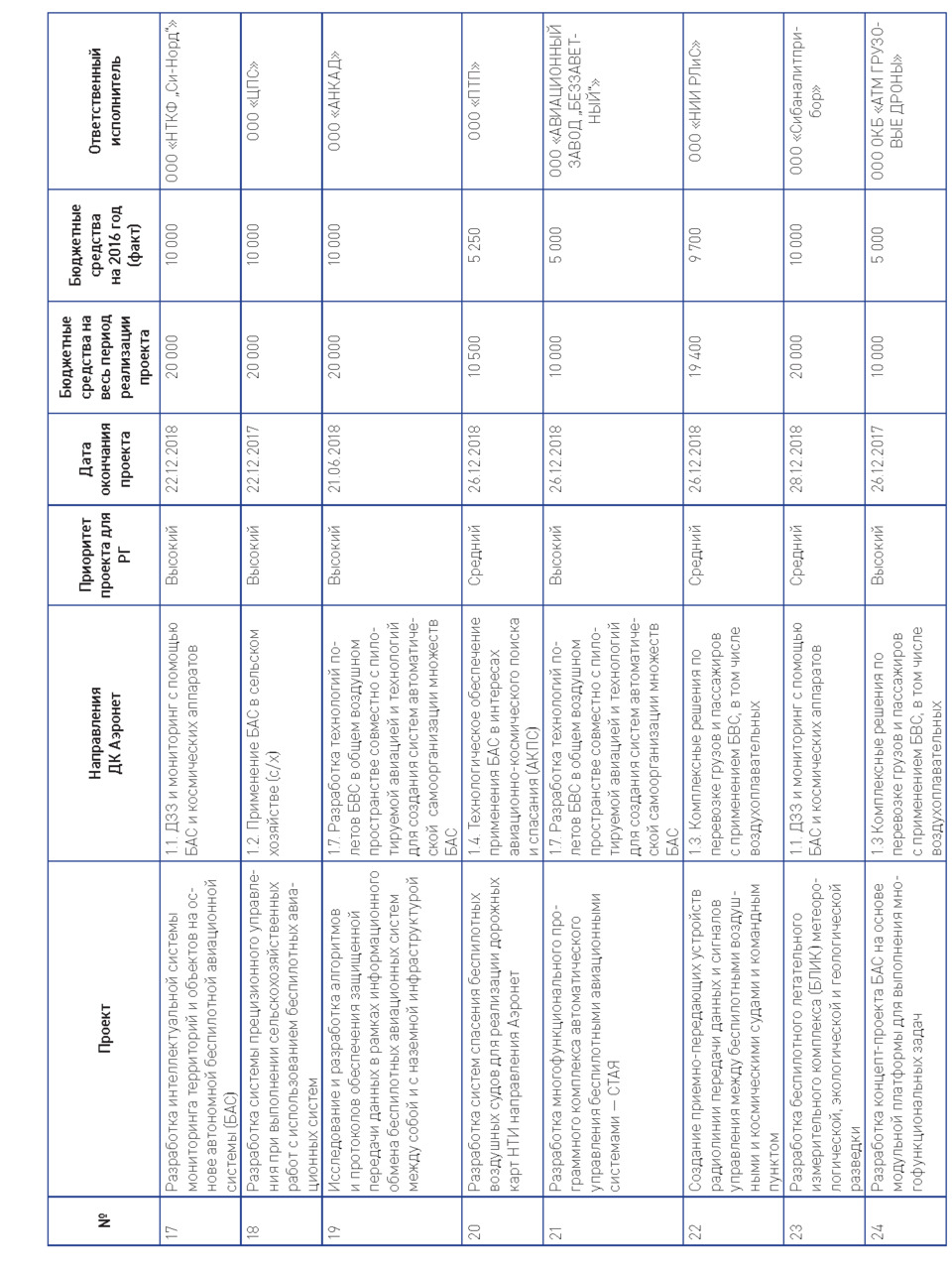

Пилотные проекты

•Развитие системы подготовки кадров для рынка Аэронет, в том числе разработка системы кадрового прогноза и оценки трудовых ресурсов.

•Развитие системы профессиональных сообществ и популяризация рынка Аэронет.

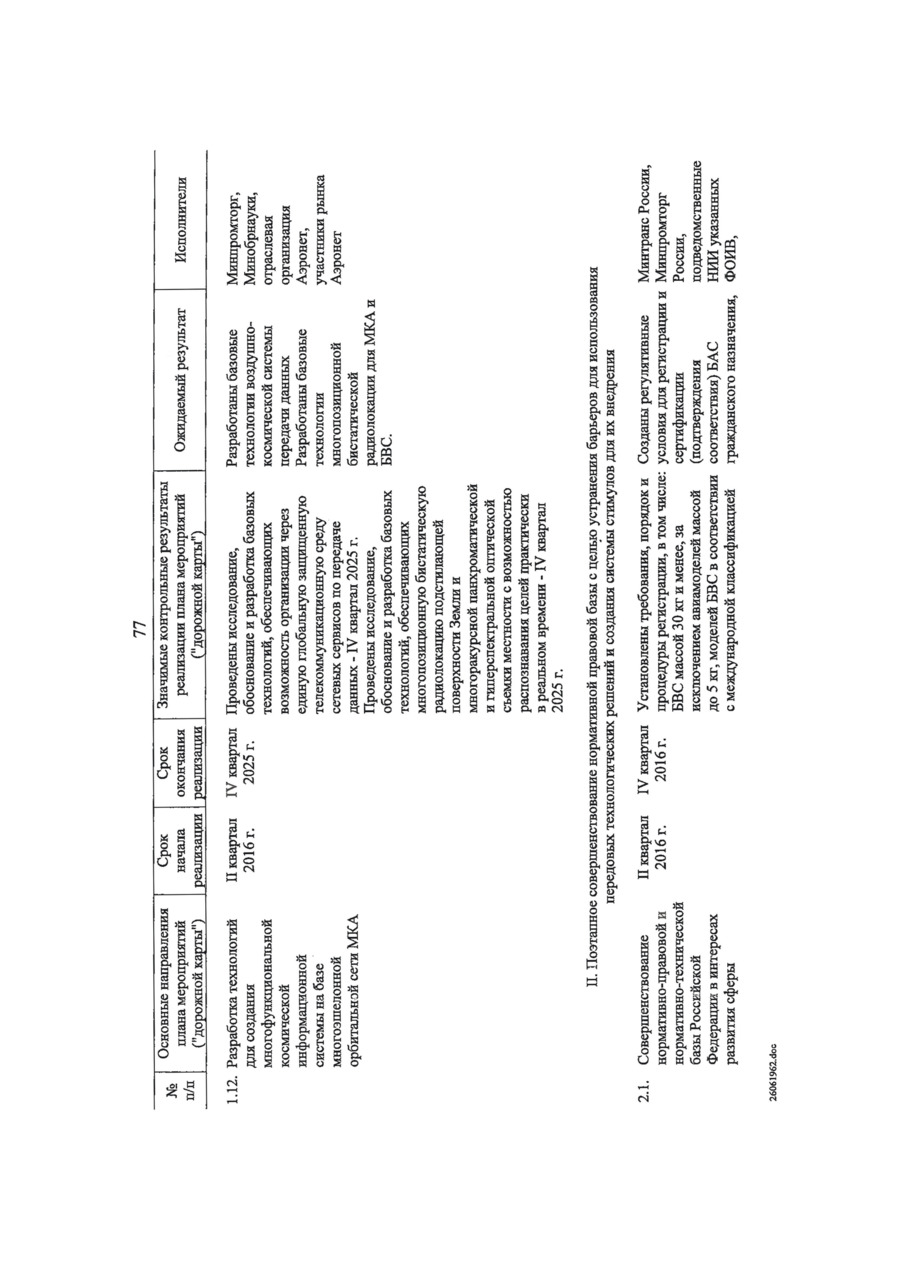

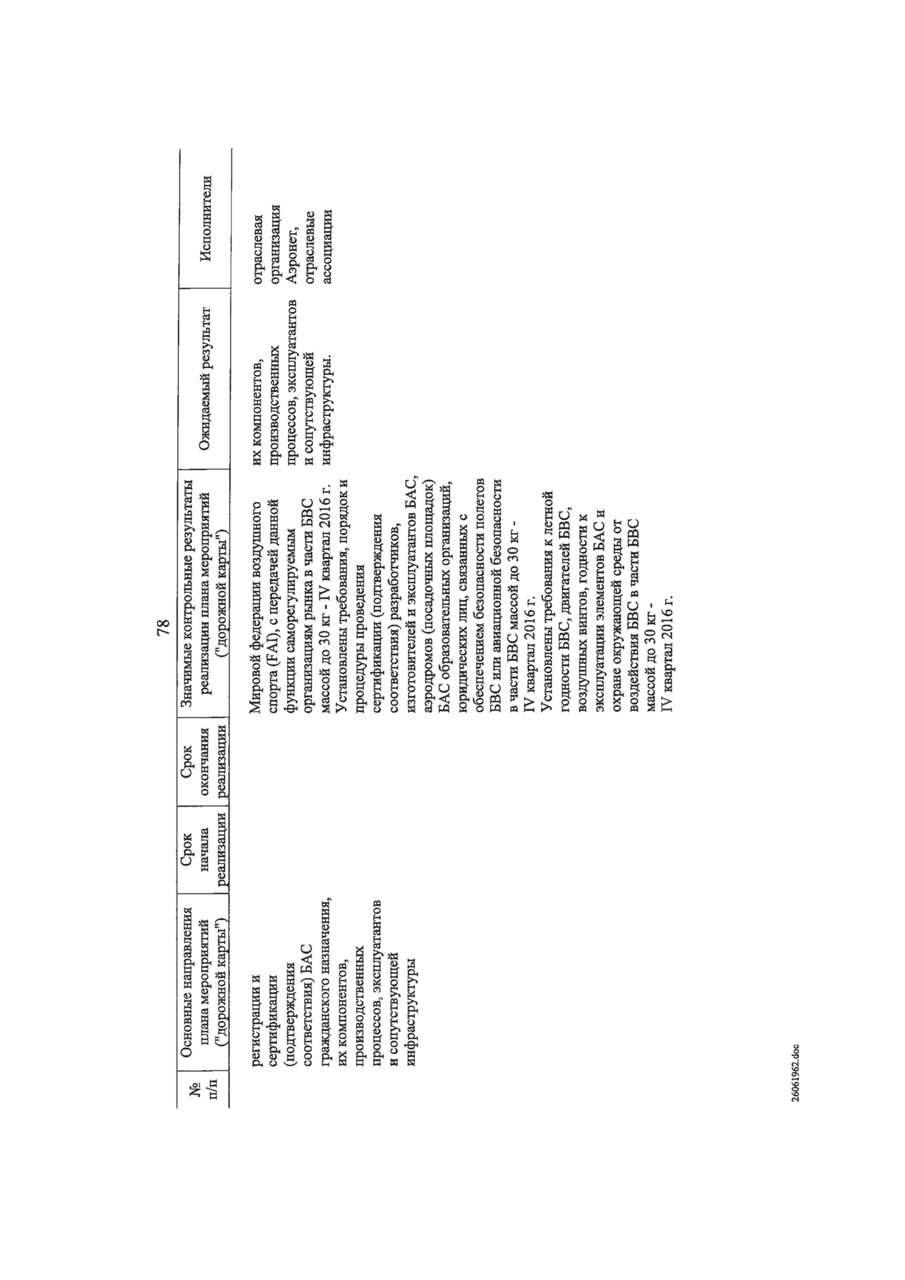

•Исследование вопросов совершенствования нормативной правовой и нормативной технической базы Российской Федерации в интересах сферы беспилотных авиационных систем гражданского назначения (вопросы регистрации, сертификации, страхования, летной годности и тому подобное).

•Продвижение российских технологических стандартов на международный уровень (в частности, стандарта автоматического зависимого наблюдения-вещания).

•Некоторые направления рыночных проектов.

•Развитие сети беспилотных местных и региональных авиационных работ и перевозок на новых технологических принципах.

•Разработка более эффективных источников энергии (аккумуляторы, электрохимические источники тока и комплексные решения).

•Разработка технологий высокоэффективных БВС (включая скоростные) внеаэродромного базирования и эксплуатации.

Крупные компании — участники рабочей группы

ГРУППА КОМПАНИЙ «ГЕОСКАН»

«Геоскан» производит и поставляет беспилотные аэрофотосъемочные комплексы, фотограмметрическое программное обеспечение Agisoft Photoscan и ПО визуализации и анализа данных аэрофотосъемки ГИС «Спутник». Специально спроектированные аэрофотосъемочные комплексы, технологии обработки данных аэрофотосъемки и визуализации данных позволяют за очень короткое время получить и проанализировать ортофотопланы и создать на их основе цифровые модели местности, 3D-объекты с дециметровой точностью. Технология построена таким образом, что практически вся работа выполняется в автоматическом режиме с минимальным участием оператора.

Одна из наиболее перспективных технологий, заложенных в дорожной карте Аэронет, — это технология мониторинга площадных и линейных объектов с применением комплексов «Геоскан» и ГИС «Спутник».

ГРУППА «КРОНШТАДТ»

Группа «Кронштадт» является российским разработчиком беспилотных систем, уверенно занимая позиции технологического лидера в этом сложном, наукоемком и ресурсоемком сегменте рынка. Участие в ряде перспективных государственных проектов позволило компании сформировать набор уникальных технологических компетенций, таких как полностью цифровое проектирование комплекса с беспилотной авиационной системой (БАС); проектирование и производство летательных аппаратов с использованием композитных материалов; проектирование и комплексирование бортового оборудования БАС; проектирование и комплексирование наземного пункта управления, включая системы связи, сбора и анализа информации; технология логистической поддержки развертывания и функционирования комплексов с БАС; разработка программного обеспечения всех уровней.

Разрабатываемые БАС обладают всеми передовыми тактико-техническими характеристиками и находятся в наиболее востребованном сегменте рынка.

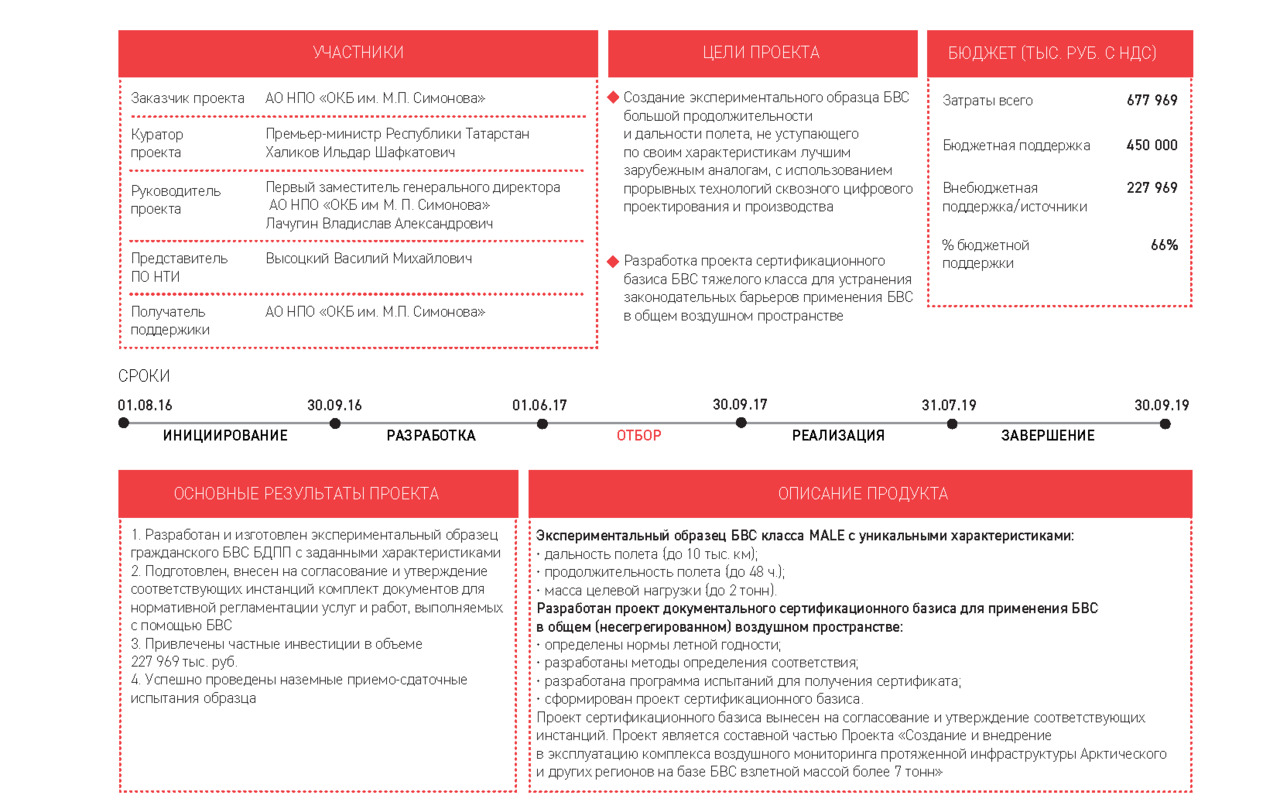

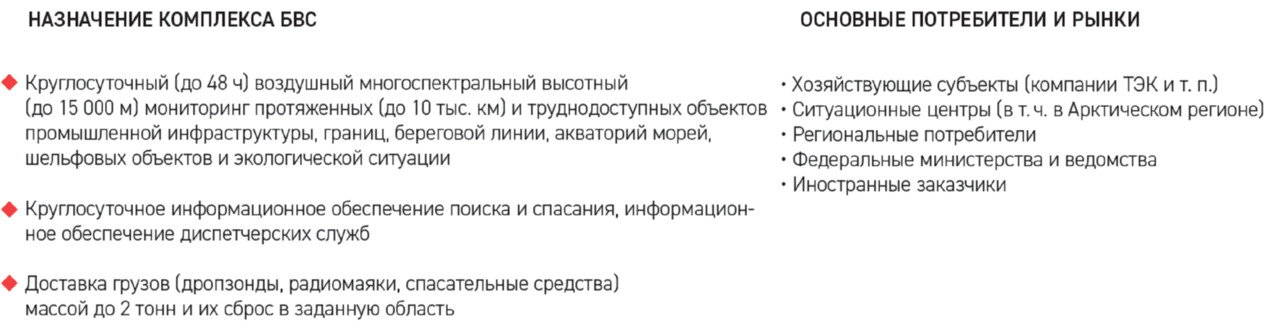

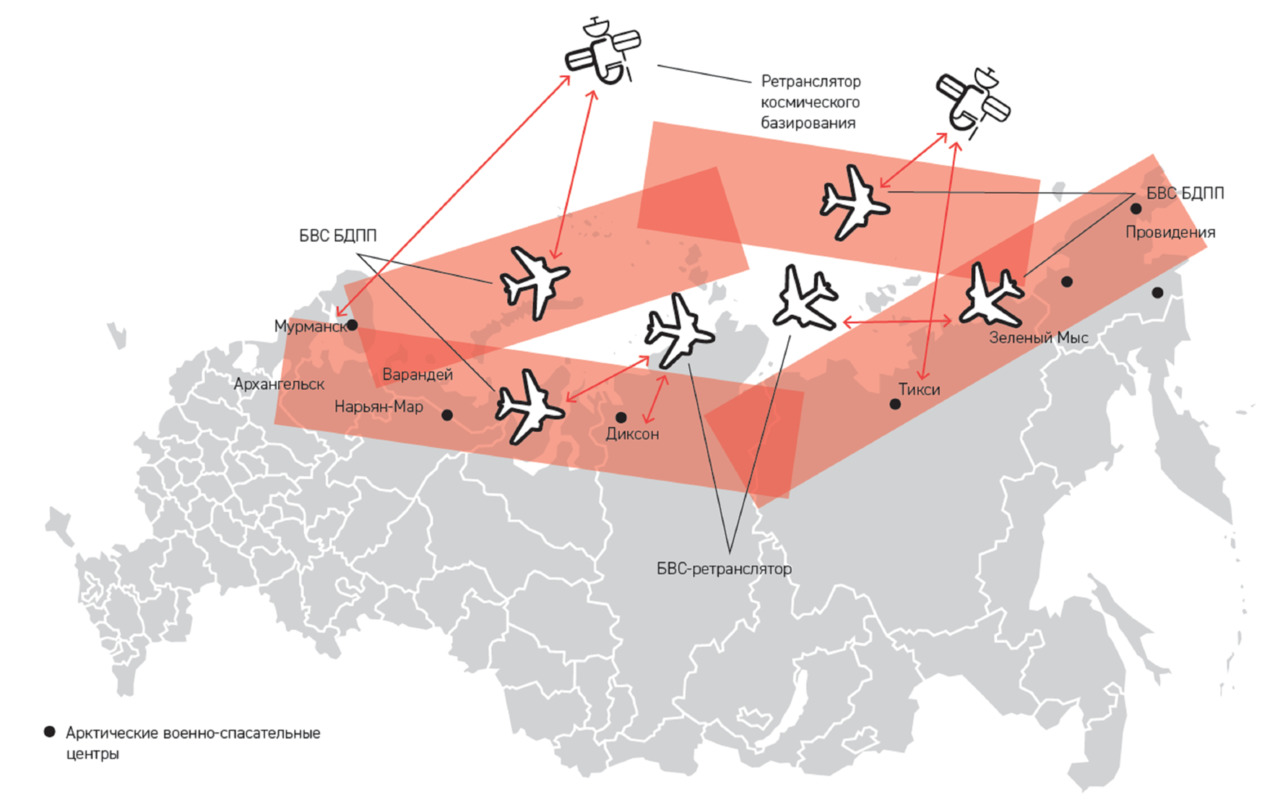

Группа «Кронштадт» разрабатывает первый в России беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета «Орион», который обеспечит непрерывный мониторинг российской Арктики.

КОМПАНИЯ «КОПТЕР-ЭКСПРЕСС»

(COPTER EXPRESS)

Компания работает с 2013 года, специализируется на услугах курьерской доставки грузов в городах по воздуху с помощью мультикоптеров. В декабре 2013 года компания получила первые заказы на сборку, а в декабре спроектировала и собрала октокоптер по заказу МВД Тюмени. В июне 2014 года компания Copter Express первая в мире развернула регулярную доставку пиццы по воздуху в Сыктывкаре, в декабре 2014 года — в Москве. Компания организует обучающие курсы по сборке и полетам на квадрокоптерах, предоставляет услуги аэросъемки и аэрорекламы, 3D-сканирования местности. На выставках летают коптеры-промоутеры, собранные в Copter Express.

ООО «ФИНКО», ГРУППА КОМПАНИЙ

«БЕСПИЛОТНЫЕ СИСТЕМЫ»

Компания «Финко» специализируется на разработке и производстве беспилотных авиационных систем для видеонаблюдения и аэрофотосъемки, оказывает услуги беспилотного мониторинга нефтепроводов и газопроводов для предприятий ТЭК и оперативного картографирования при помощи своих беспилотных самолетов. Основное производство беспилотников располагается в Ижевске, ремонтные базы и филиальная сеть дилерских центров объединяют более 20 городов России.

КОМПАНИЯ «АЭРОБ»

Российская инжиниринговая компания, разработчик уникальных беспилотных воздушных судов самолетного типа и систем автоматизированного управления БАС. «Аэроб» — одна из первых компаний, вышедших на рынок с предложением доступных оперативных услуг по аэрофотосъемке и картографии с использованием БВС. Компания является резидентом «Сколково» в кластере «Космос».

Разработанная инновационная технология создания систем автоматизированного управления (САУ) БАС позволила решить основные технологические проблемы, сдерживающие развитие рынка применения БАС в гражданском секторе. САУ БАС «Аэроб» обладает уникальными характеристиками: модульность, компактность, безопасность, низкая себестоимость, возможность адаптации к разным видам летательных аппаратов.

Своей специализацией руководство избрало развитие новых экономичных технологий аэрофотосъемки, видеосъемки, мониторинга и обработки результатов по стандартам аэрогеодезии.

КОМПАНИЯ «АЭРОКОН»

Многопрофильная инновационная компания «Аэрокон» была создана в 1991 году в статусе государственного предприятия с целью эффективного решения конверсионных задач. В 1995 году преобразована в закрытое акционерное общество.

Сотрудники компании — выходцы из ЦАГИ и других известных российских институтов и КБ. Именно близость к научно-технической базе ЦАГИ позволяет компании создавать уникальные комплексы БАС.

Компания участвует в работах по созданию INSPECTOR — беспилотных летательных аппаратов и комплексов с применением беспилотных воздушных судов. Компания ведет собственные НИОКР.

TRACEAIR

Разработчик первой в России ИТ-системы мониторинга и контроля строительных объектов с помощью БПЛА от этапа проектирования до ввода объекта в эксплуатацию. В портфеле компании в настоящее время есть также специальные продукты для энергетики, нефтегазовой, горнорудной и лесной отраслей. Технология компании TraceAir предоставляет заказчику большой спектр данных, аналитики и прогнозирования с момента этапа оценки земляных работ и проектирования до работ по возведению сооружений и благоустройству.

PTERO «АФМ–СЕРВЕРС»

Основными направлениями деятельности компании являются разработка, производство и обслуживание беспилотных авиационных систем, разработка аэросъемочной аппаратуры для беспилотных летательных аппаратов, создание технологий автоматизированного сбора и обработки пространственных данных, выполнение производственных аэрофотосъемочных и топографо-геодезических работ. ООО «АФМ–Серверс» является членом Некоммерческого партнерства «Содействие развитию беспилотных автоматизированных комплексов» (СРО НП «СРБАК»), а также входит в Ассоциацию предприятий индустрии беспилотных авиационных систем.

Соруководители рабочей группы

Жуков С. А. — лидер (соруководитель) рабочей группы, генеральный директор ЗАО «Центр передачи технологий»

Бочаров О. Е. — соруководитель рабочей группы, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации.

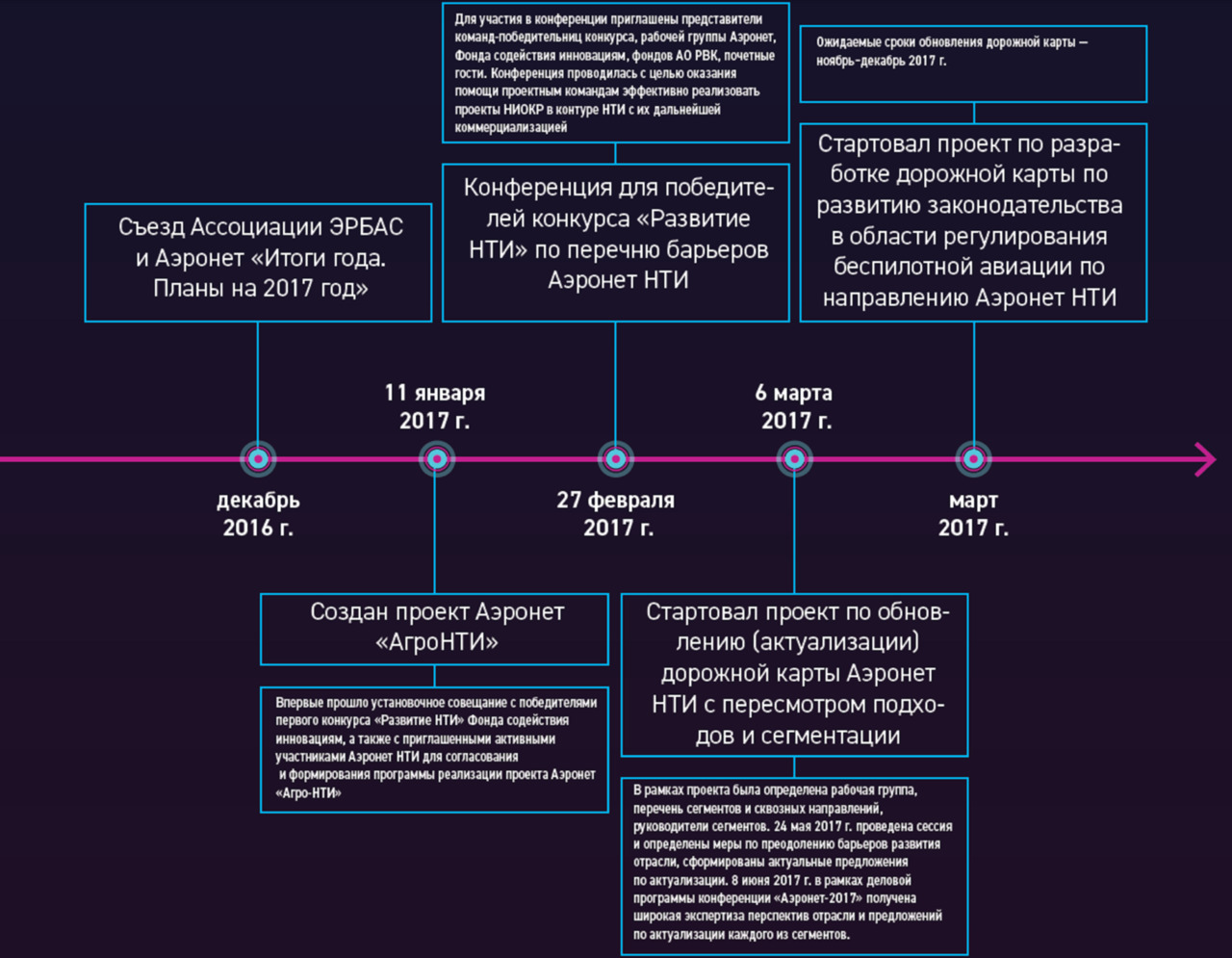

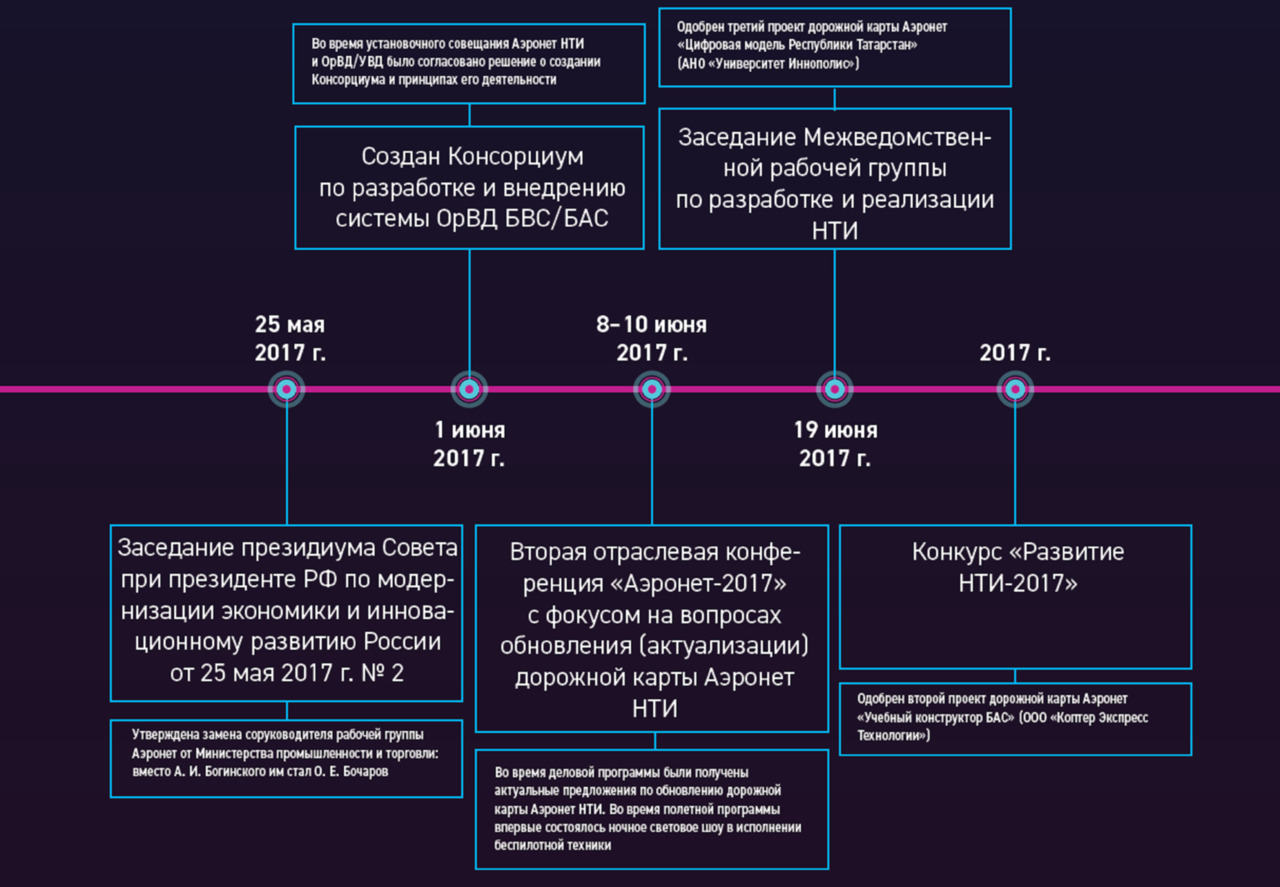

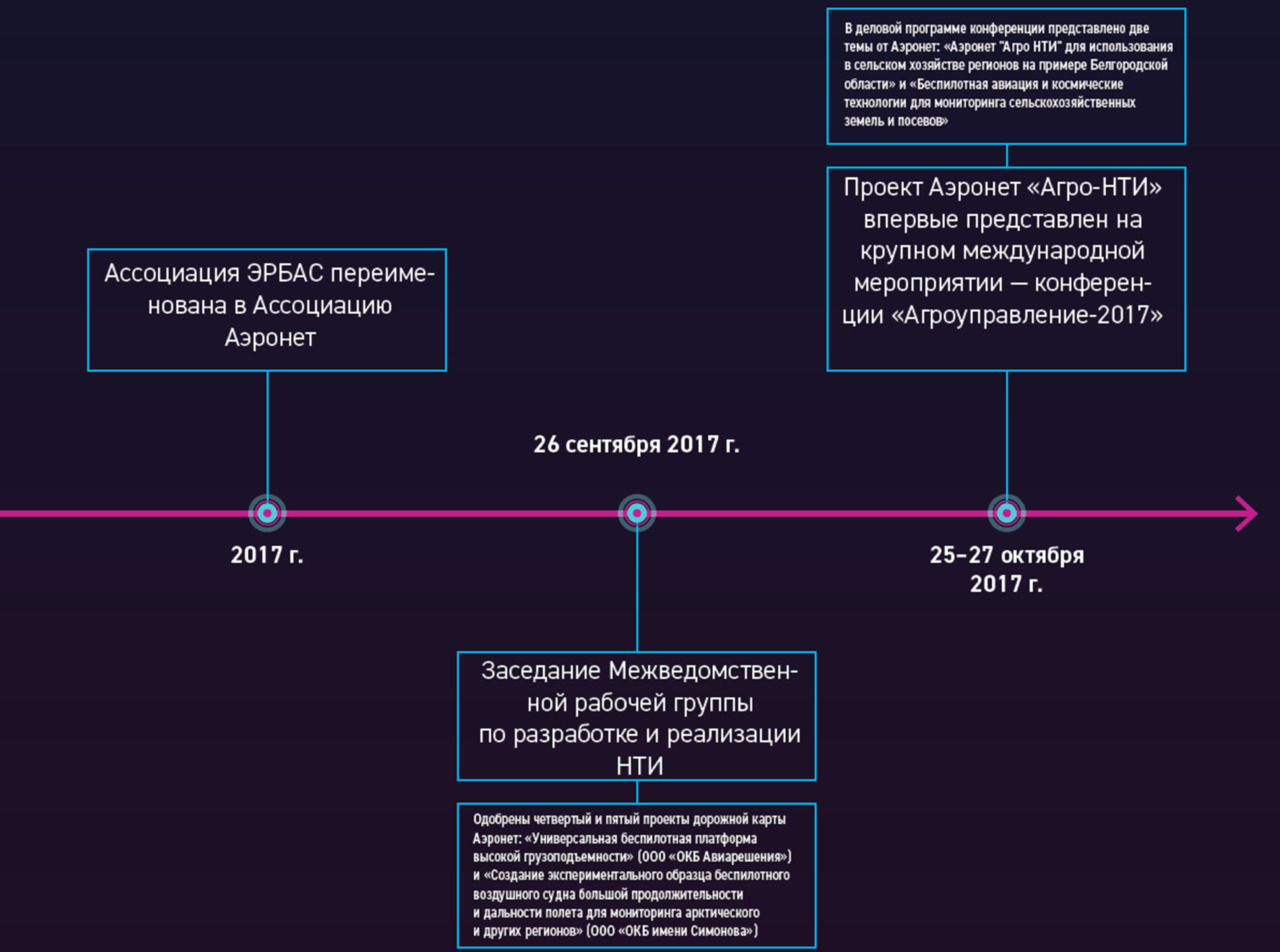

Аэронет: этапы развития

Cергей Жуков. Вступительное слово

Что такое Аэронет

В основе каждого большого дела должна быть идея, замысел, а лучше — Мечта. Летать подобно птицам и доставать до звезд — самая романтичная и веками будоражащая умы мечта человечества. Она объединяет и участников Аэронет: мечта о будущем и настоящем неба и космоса, желание создать и отправить в полет новое изделие и тем самым принести пользу всем живущим на Земле.

Пройдя долгий путь эволюции от первых воздушных шаров и потешных ракет, творения инженеров-романтиков становятся все более самостоятельными, интеллектуальными и сетевыми, решают разнообразные сложные задачи: от мониторинга поверхности Земли до грузоперевозок, от прецизионного сельского хозяйства до обеспечения навигации и связи, от развлечения до работы в чрезвычайных ситуациях и спасания жизни и имущества.

Говоря об Аэронет, мы имеем в ввиду создание летательных аппаратов, реализацию проектов и развитие рынков. Развивая Аэронет, мы ставим вопросы формирования востребованных специалистов и успешных компаний.

Наша стратегическая цель — к 2035 году сделать Аэронет глобально конкурентоспособной отраслью российской экономики, лидером в ряде сегментов мирового рынка беспилотных авиационных систем (БАС) и распределенных систем малых космических аппаратов (МКА), продуктов и услуг на их основе; сферой деятельности с высоким качеством взаимоувязанного развития человеческого капитала, инфраструктуры и институтов с опережающими темпами роста производительности труда и высокой включенностью в мировое разделение труда.

Как появился Аэронет

Радиоуправляемые (беспилотные) суда в воде — разработка гениального Теслы и тысяч его последователей. Воздушные беспилотники в военном деле начали применять примерно в 30-х годах прошлого столетия, затем небо прочно освоили авиамоделисты, но только на рубеже XX — XXI веков беспилотные авиационные системы (БАС) стали все шире использоваться в экономике, осваивать воздушные трассы и завоевывать сегменты рынка. Сегодня мировой рынок гражданских применений составляет немногим более 10 миллиардов долларов США, и при этом быстро расширяется. Мировым трендом является разработка правил организации воздушного движения беспилотников, их интеграция в общее воздушное пространство. Нет никаких сомнений, что передовые в авиационном отношении страны решат эту непростую технологическую и юридическую задачу, и это откроет путь стремительному развитию рынка. Прогнозируемый объем мирового рынка к 2035 году составит не менее 500 миллиардов долларов. Околоземную орбиту быстро осваивают многофункциональные космические аппараты, расширяя ареал хозяйственной деятельности человечества.

Основные задачи текущего периода

Мы понимаем, что путь к лидерству на глобальном рынке непрост, он требует развития технологического предпринимательства, которое только появляется в России, создания новых кооперационных цепочек, терпеливого роста новых компетенций. Но именно технологическое лидерство на приоритетных направлениях, к которым относится и Аэронет, создает основу для формирования собственного центра экономической силы, а значит, и условия для обеспечения подлинного суверенитета России. И мы стремимся к такому лидерству — через форсайты, выработку и преодоление технологических барьеров, поддержку талантов.

Трудности, с которыми приходится сталкиваться

Основными вызовами являются неурегулированность вопросов использования БАС, создание технологий управления и контроля их работы в «общем небе», предотвращение угроз терактов с помощью беспилотников. Все перечисленное требует достижения баланса между безопасностью и интересами развития рынка. Все более актуальной задачей становится нормативное регулирование частной космонавтики. Для решения этих вопросов в комплексе действуют рабочая группа Аэронет (технологические и инфраструктурные проекты, развитие кадрового потенциала отрасли, повышение ее инвестиционной привлекательности) и рабочая группа по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в сфере действия дорожной карты Аэронет, Ассоциация эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Аэронет.

Основные достижения и результаты работы группы

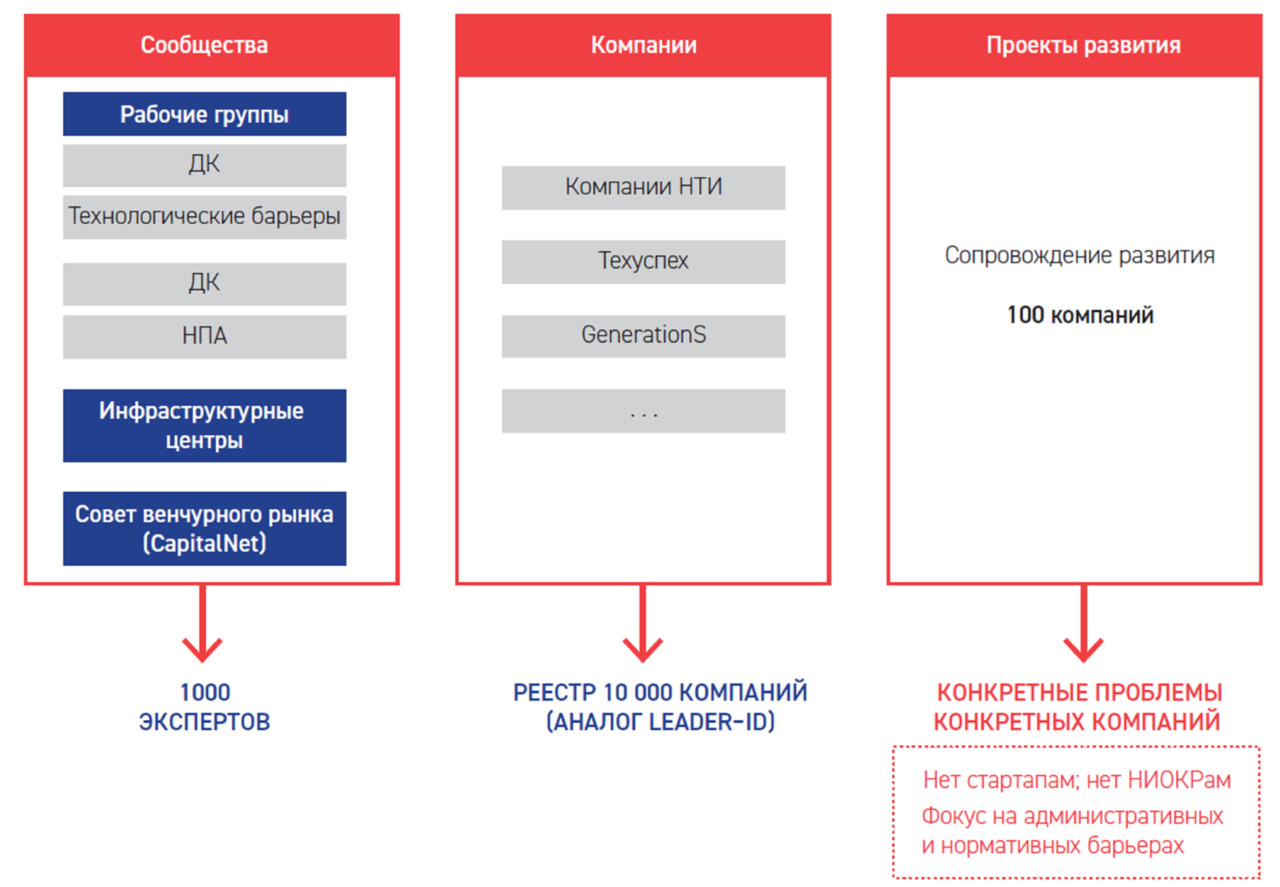

За три года деятельности Аэронету удалось многое.

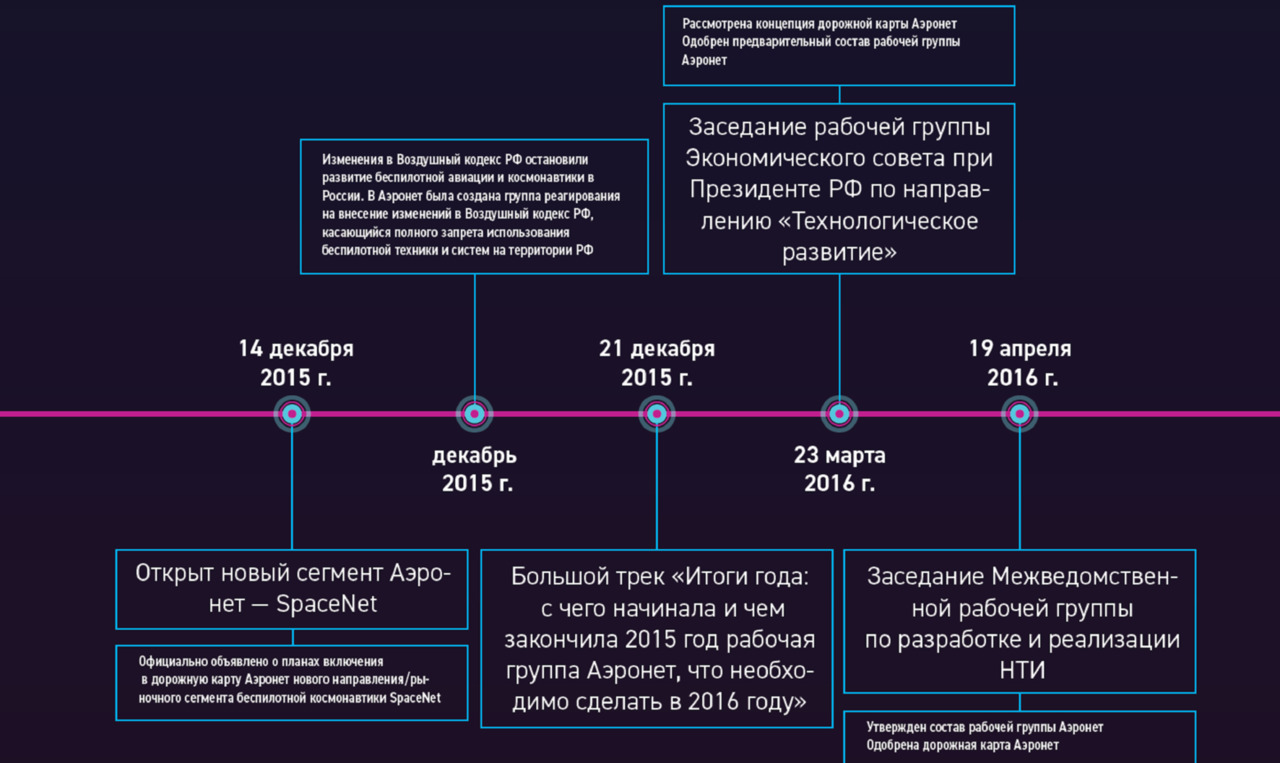

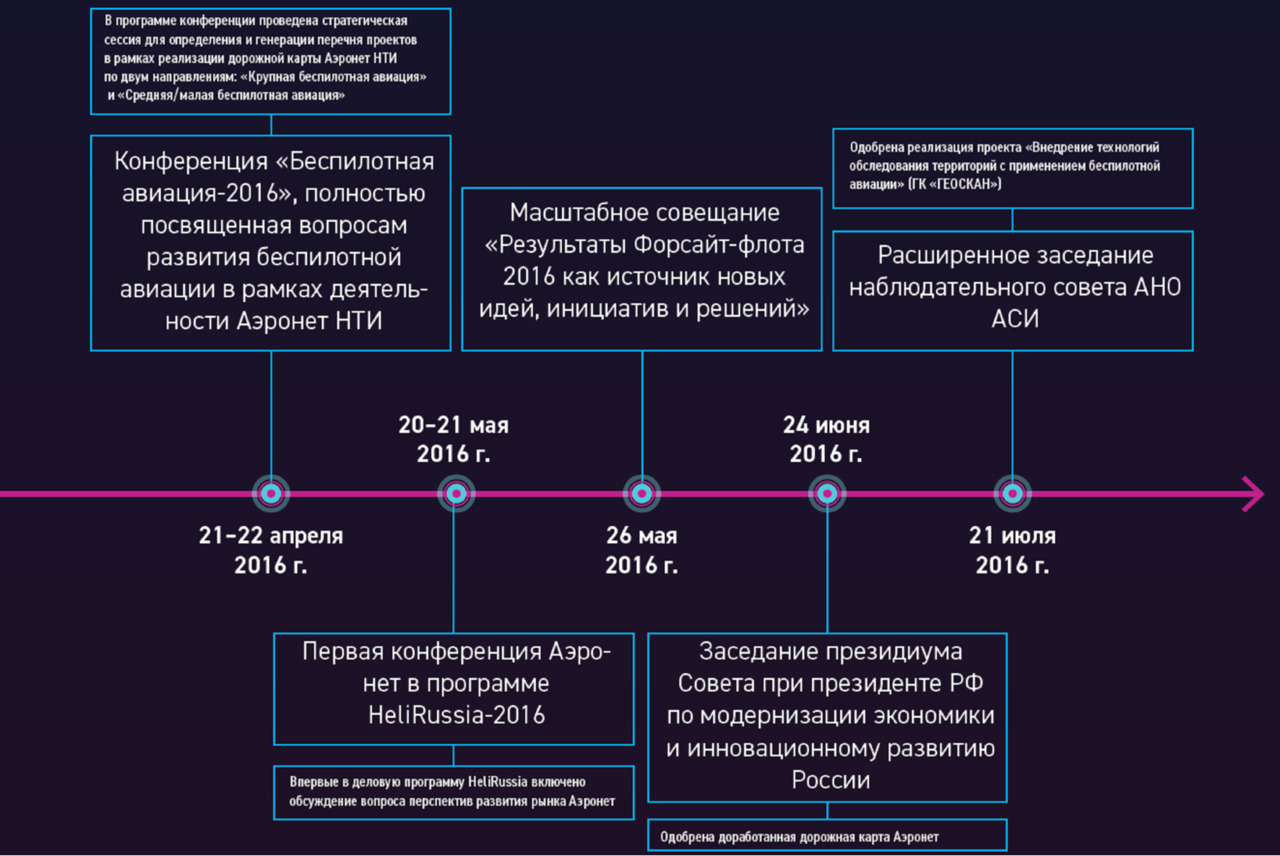

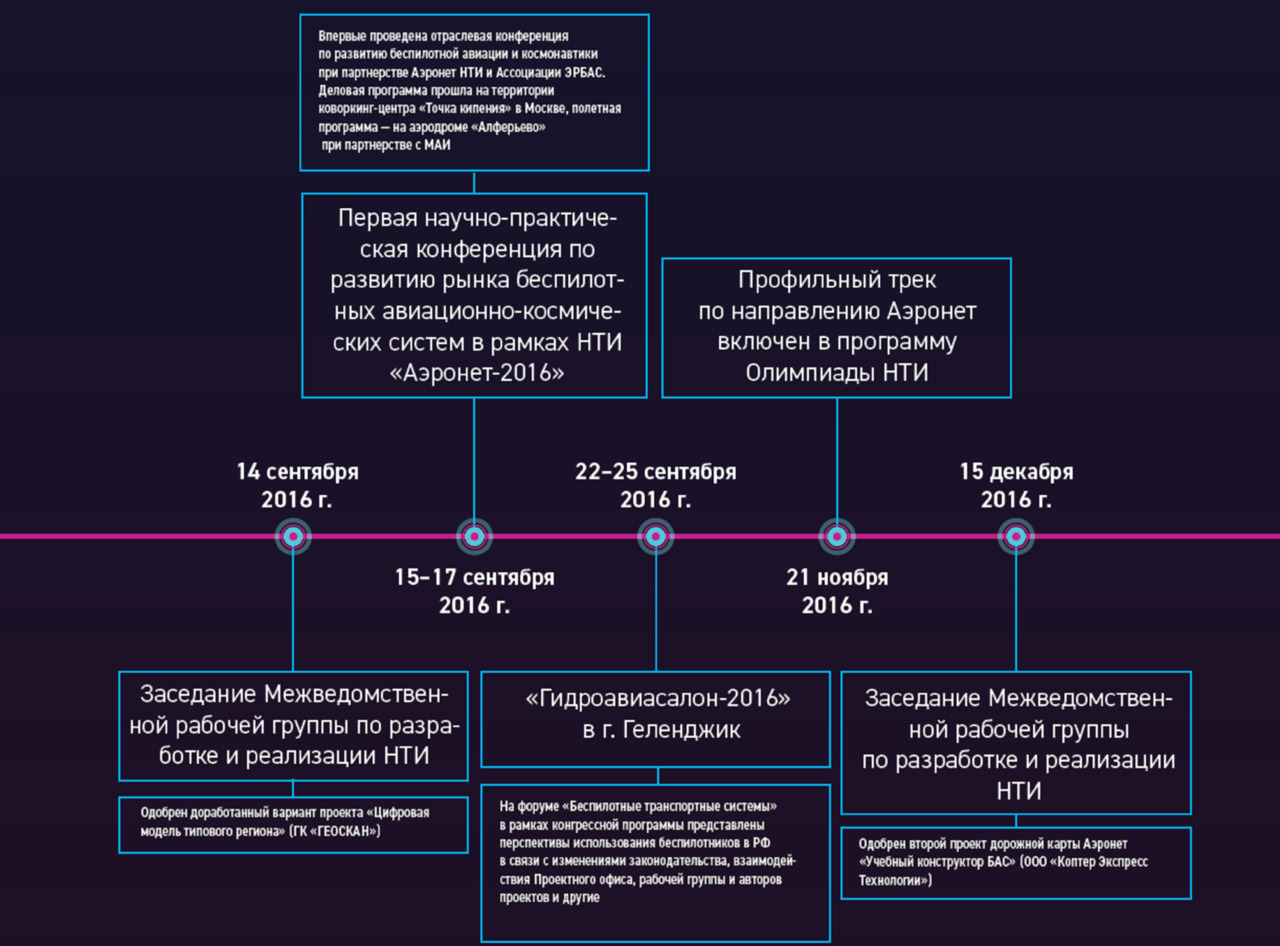

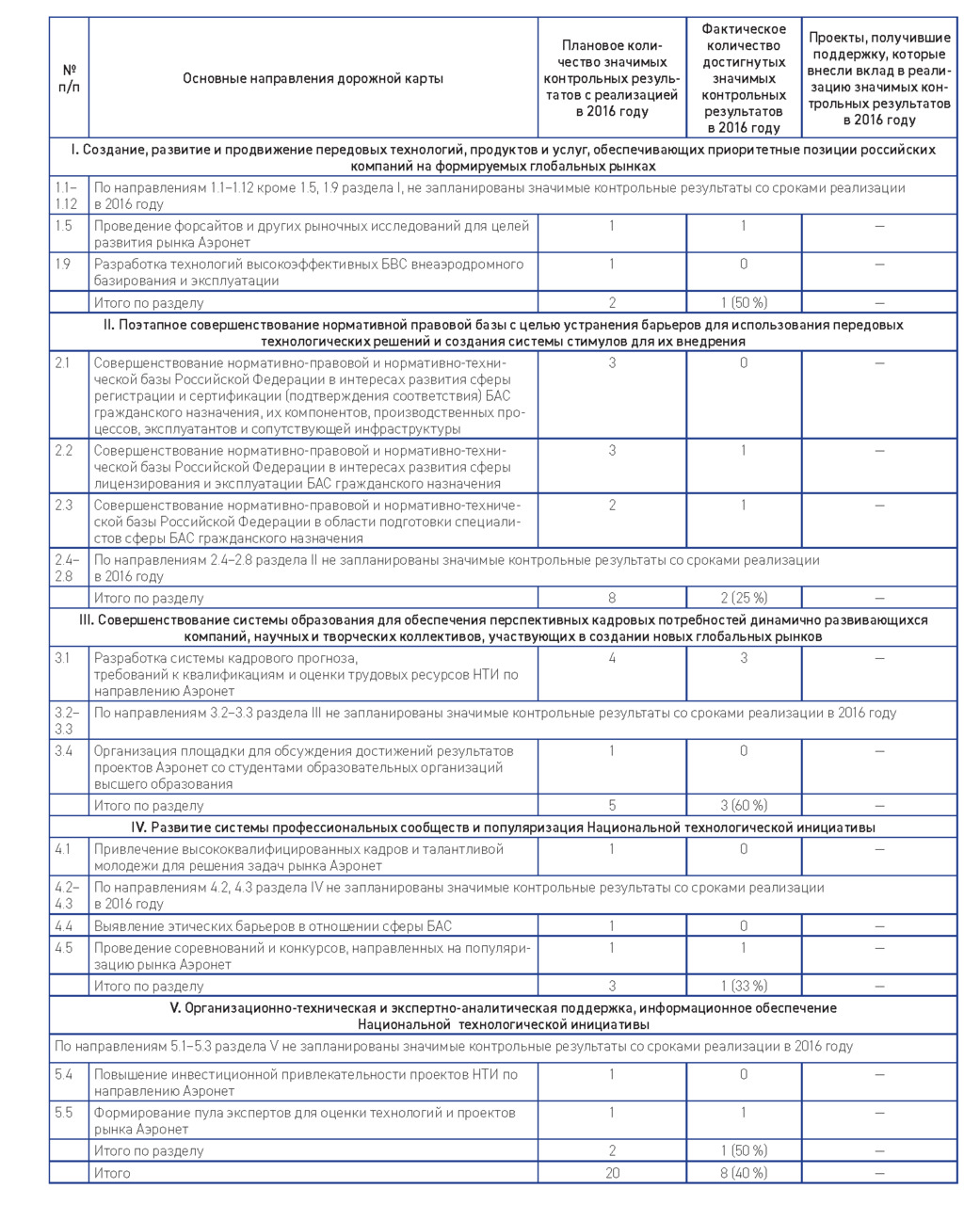

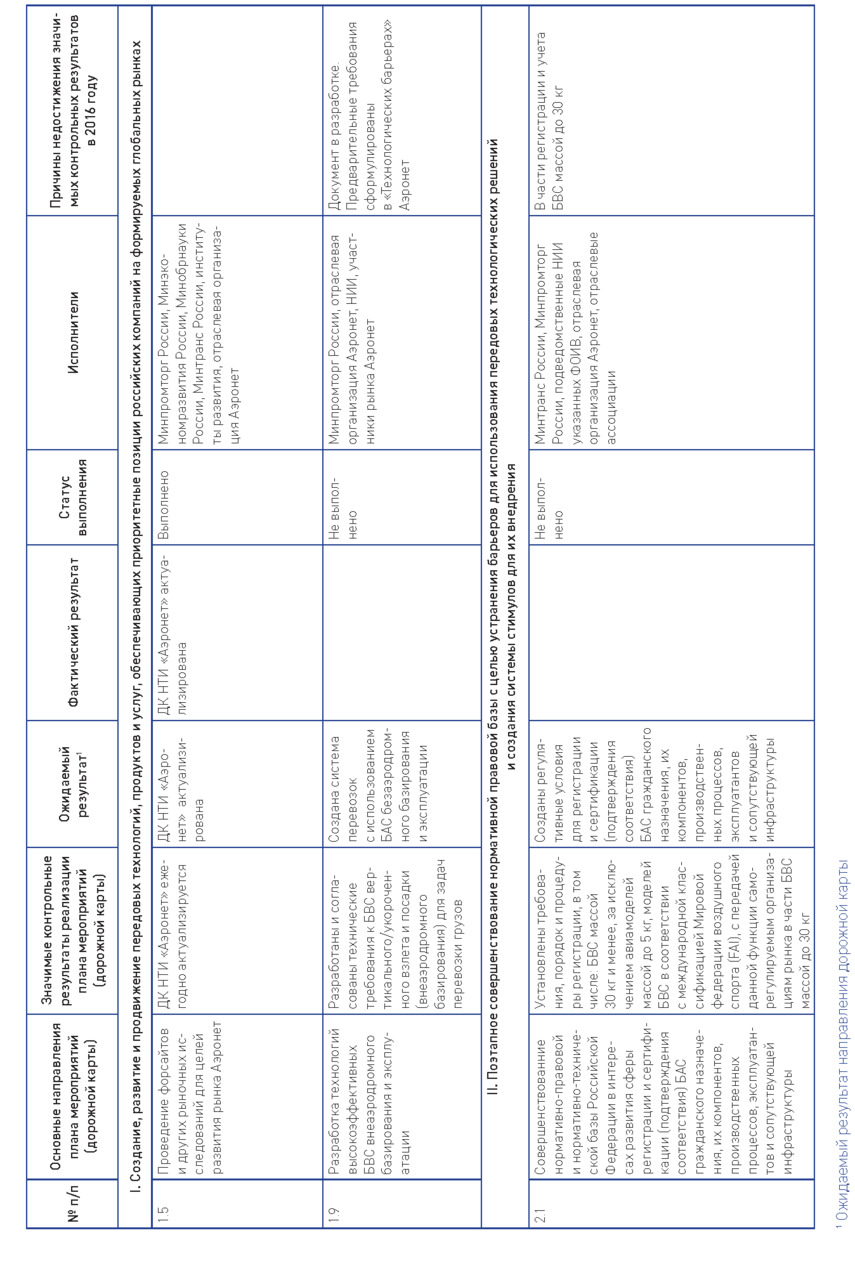

Сформирована и утверждена правительством стратегия развития — дорожная карта Аэронет. Эта стратегия, доброжелательно принятая профессионалами и общественностью, сегодня расширяется и уточняется. При тесном взаимодействии с парламентом подготовлена и проходит согласование дорожная карта по совершенствованию законодательства, при активном участии бизнес-сообщества принят Федеральный закон «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации».

Планомерно формируется сообщество. В работе наших экспертных групп регулярно участвуют более сотни экспертов, установлены хорошие рабочие отношения с десятками вузов, академических НИИ, сотнями коммерческих компаний и промышленных предприятий, регионами и средствами массовой информации, институтами развития и органами исполнительной власти. Создана и развивается Ассоциация Аэронет — сегодня в ней состоит около 60 компаний.

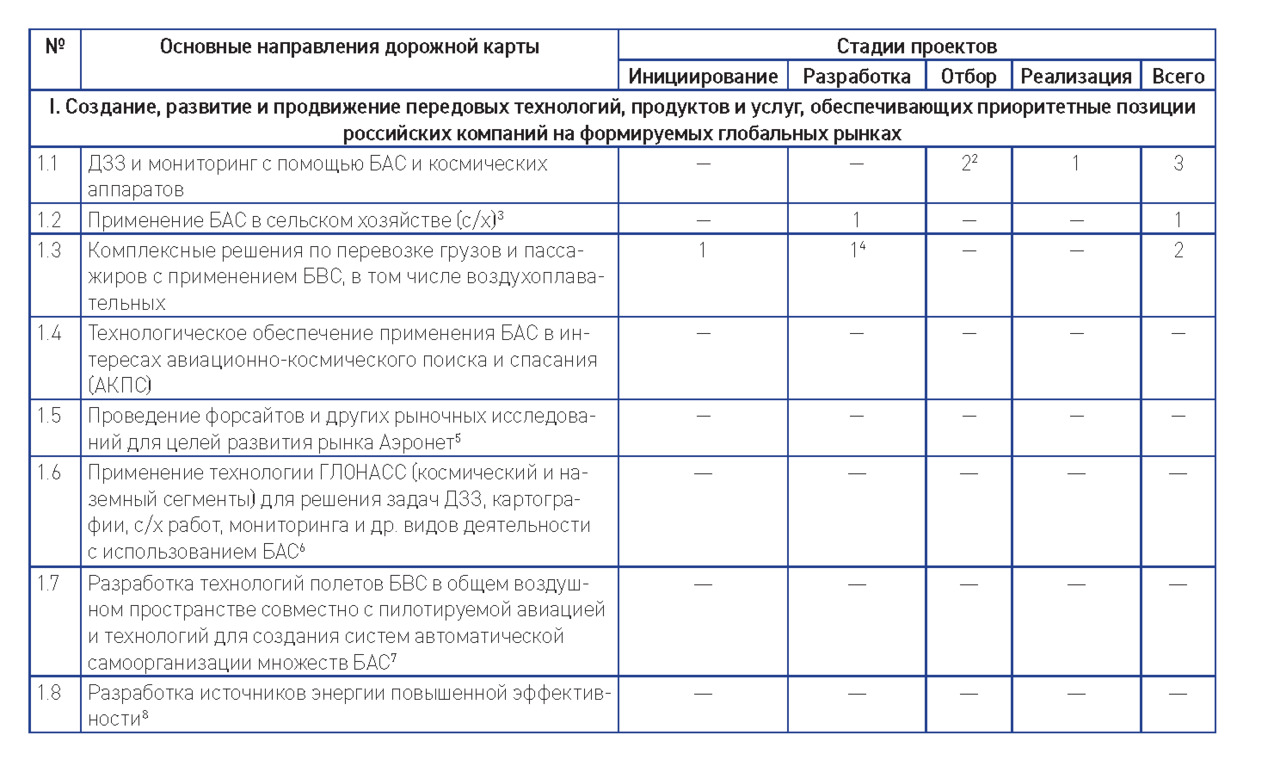

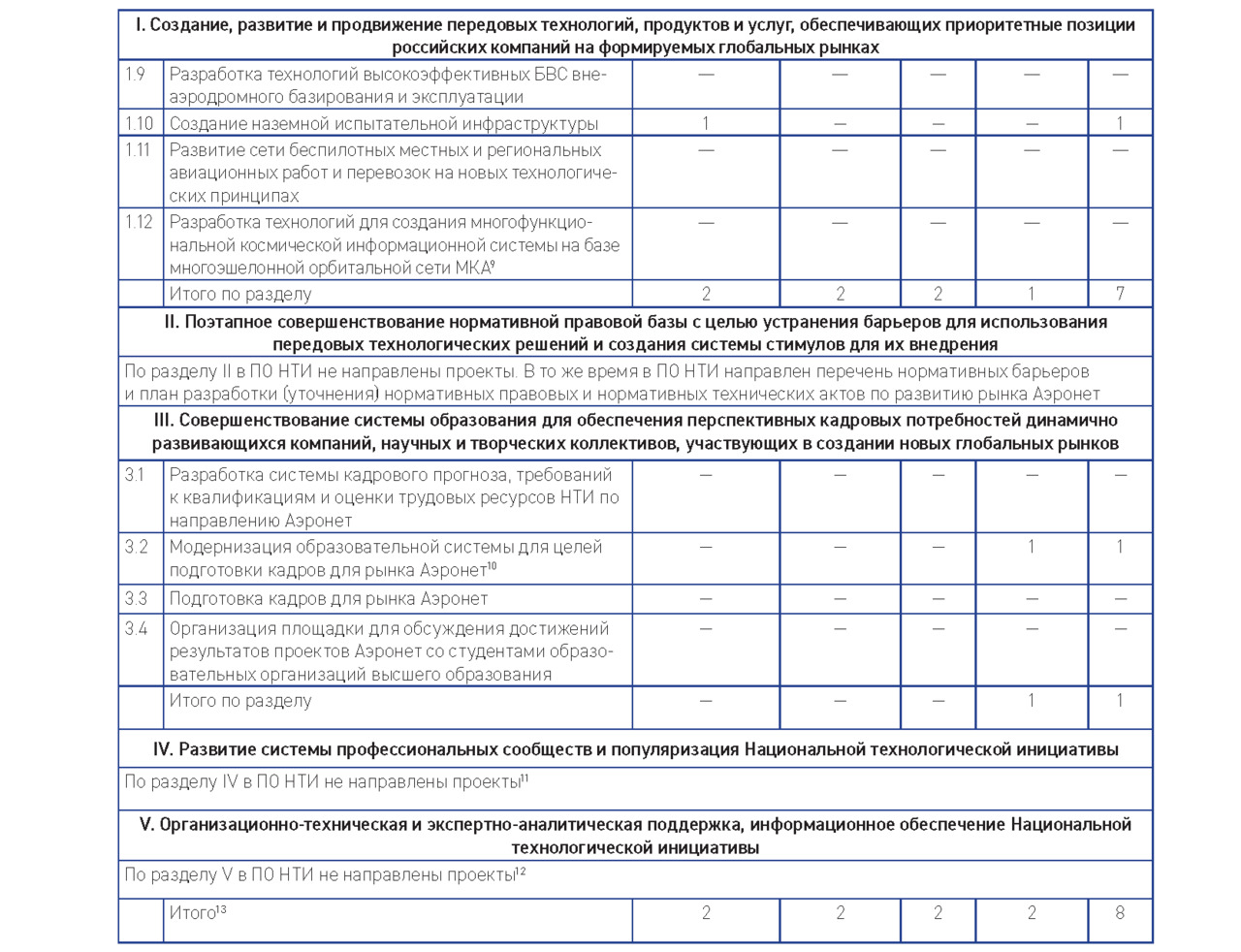

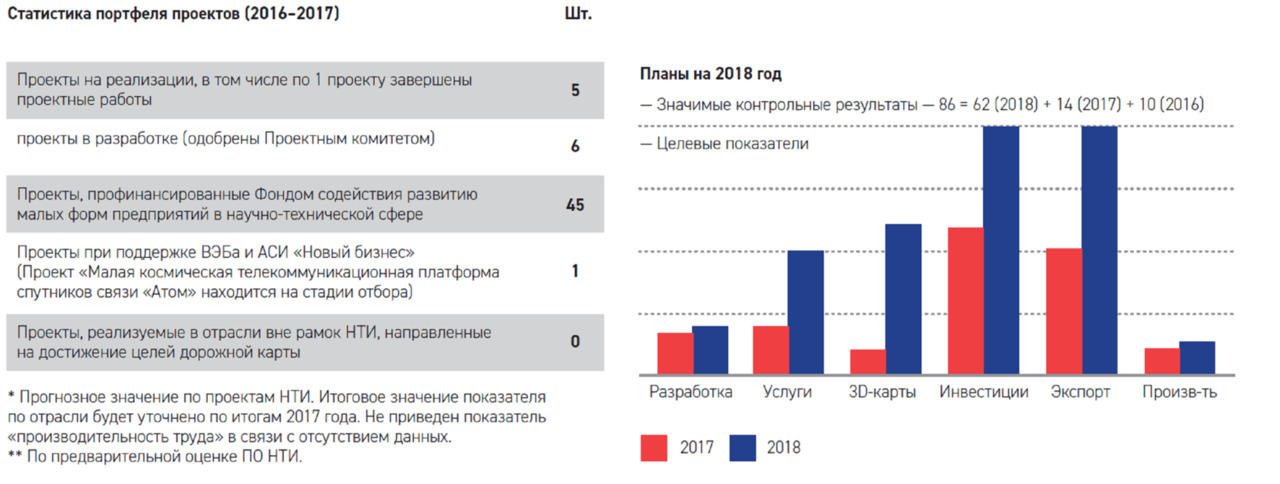

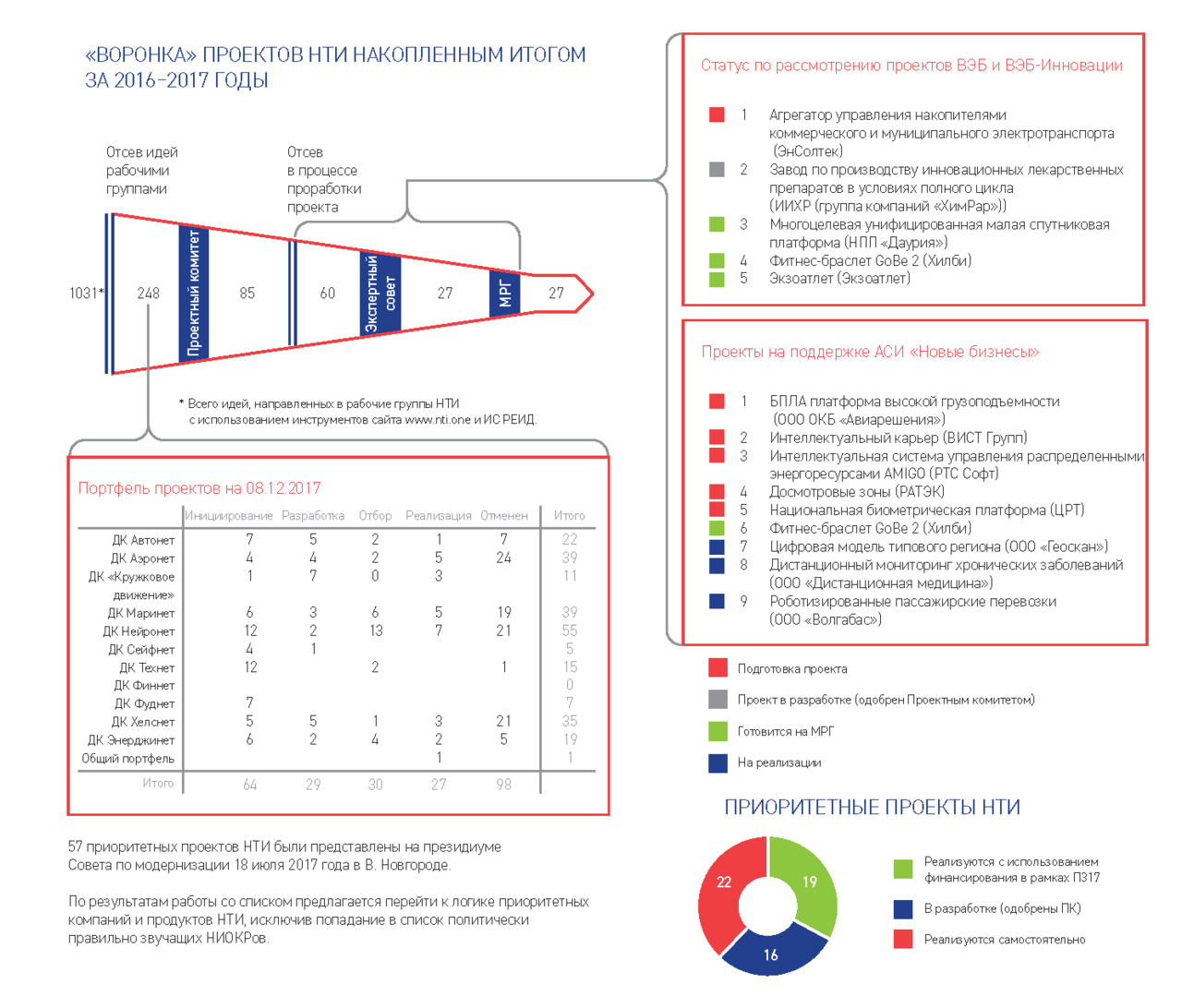

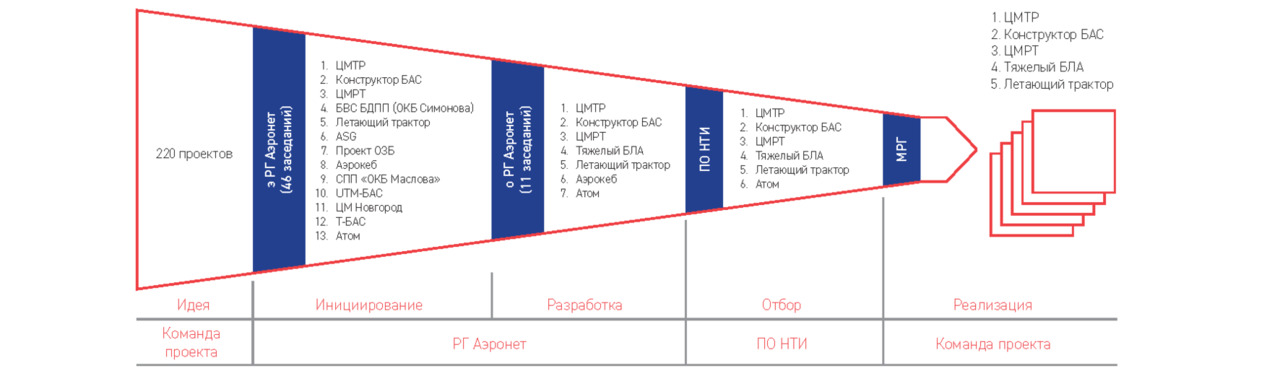

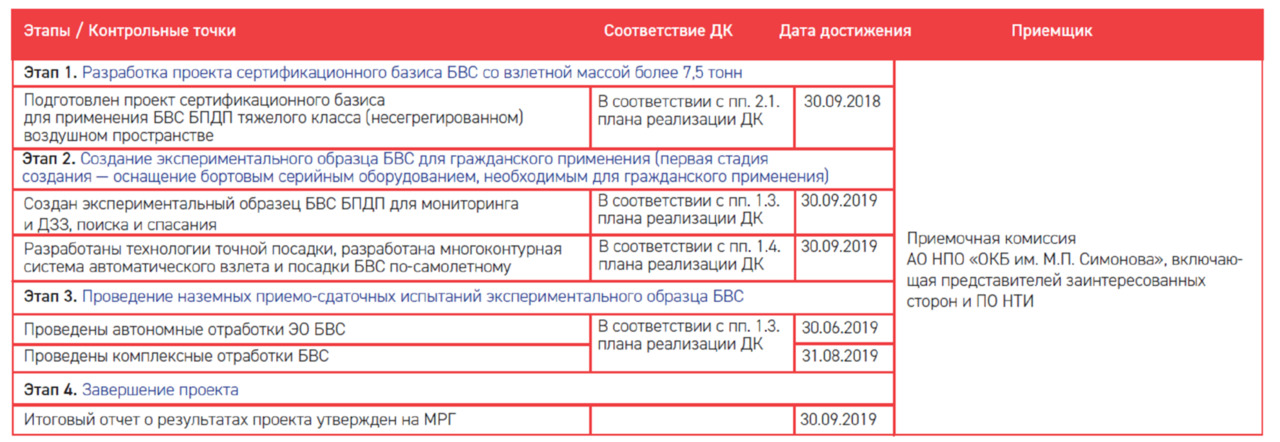

Дается импульс развитию технологических, рыночных и инфраструктурных проектов. По состоянию на начало 2018 года Межведомственная рабочая группа одобрила шесть проектов, еще 41 проект поддержан в рамках конкурса «Развитие НТИ» Фонда содействия инновациям, десятки небольших грантов выданы участникам конкурсов «Умник» и «Старт», десятки компаний получили рекомендательные письма рабочей группы для участия в тендерах Минобрнауки России.

Рабочая группа взаимодействует с Минтрансом России, Росавиацией, Государственной корпорацией по организации воздушного движения, промышленностью, с международными организациями в вопросах выработки правил и технологий безопасных полетов беспилотников.

Вместе с Минпромторгом России, Роскосмосом, отраслевыми НИИ и многочисленными коллективами-разработчиками мы трудимся над созданием новых крылатых и винтовых машин, управлением роем летательных аппаратов и спутников, полезными нагрузками, алгоритмами и сложным программным обеспечением, отработкой технологий испытания и сертификации новой техники.

Как мы видим рынок в будущем: куда необходимо двигаться, какие задачи нужно будет решать

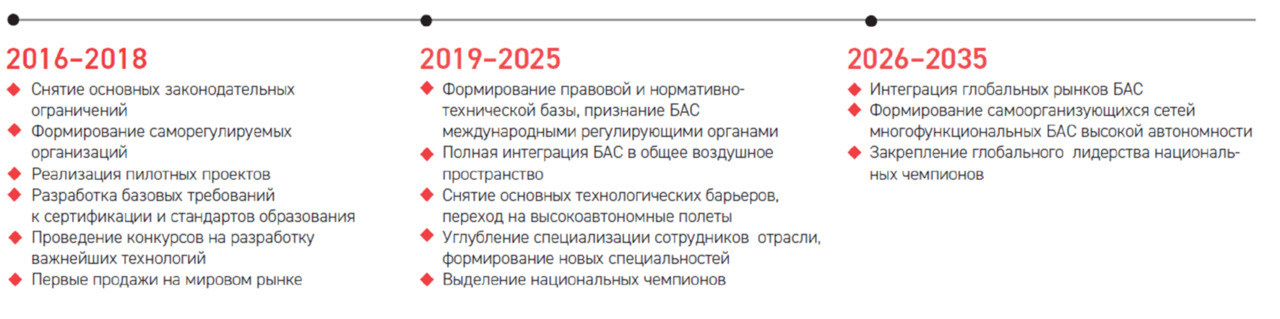

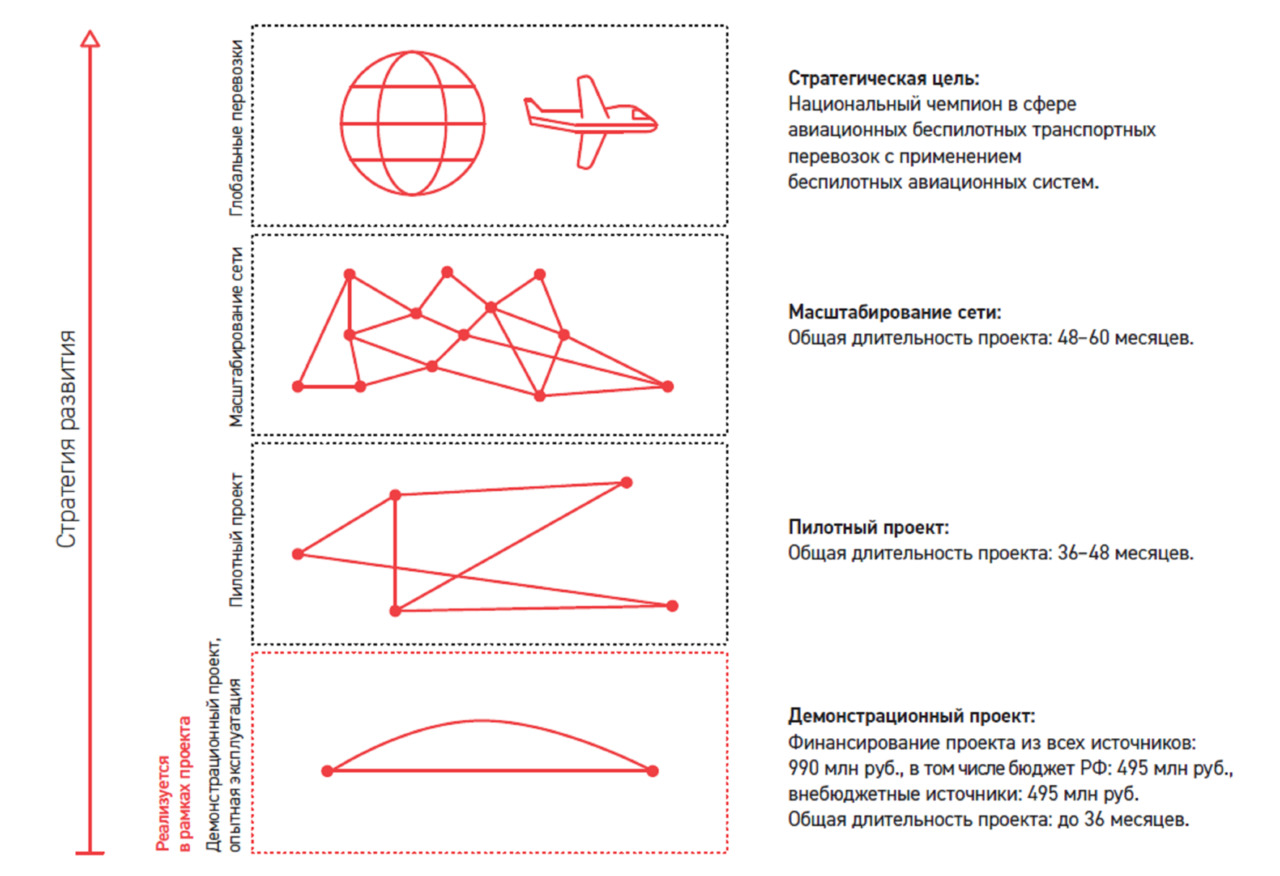

Мы постоянно уточняем свои подходы к формированию дорожной карты Аэронет. В настоящий момент в фокусе работы — стратегия развития беспилотной авиации и частной космонавтики, связанных с этим рынком услуг. Планирвоание нашей деятельности мы разбили на 3 периода.

На первый период (2016–2018 годы) поставлены следующие задачи:

•разработка нормативно-правовой базы нового рынка;

•создание отраслевой организации и консорциумов;

•пилотные проекты (рыночные, инфраструктурные, технологические);

•разработка базовых требований к сертификации и стандартам образования;

•проведение конкурсов по разработке на разработку важнейших технологий;

•первые продажи на мировом рынке.

На втором этапе (2019—2025 годы) намечены:

•преодоление технологических барьеров, продвижение технологических стандартов на российском и международном рынках;

•интеграция БАС в общее воздушное пространство, высокоавтономные полеты;

•развитие инфраструктуры;

•широкое внедрение технологий;

•мероприятия по коммерциализации околоземной орбиты.

На третьем этапе (2026—2035 годы) мы рассчитываем на:

•значимую долю национальных чемпионов в сегментах мирового рынка Аэронет;

•развитые инфраструктуру и сферу регулирования.

В результате реализации стратегии Россия займет достойное место на новом глобальном сетевом рынке информационных, логистических и иных услуг, предоставляемых флотом беспилотных аппаратов, постоянно находящихся в воздухе и на космических орбитах. Возникнут крупные отечественные компании, которые зададут отраслевые стандарты в своих сегментах.

Мы рассчитываем, что развитие беспилотных авиационных и космических систем приведет к росту распределенных систем безопасности полетов и обмена информацией. Повышение надежности защищенных сетевых коммуникаций обеспечит безопасное массовое использование беспилотных аппаратов, в том числе и в городских условиях. Над территорией Российской Федерации к 2035 году постоянно (в режиме 24/7/365) смогут находиться в воздухе не менее 100 тысяч беспилотных воздушных судов, объединенных в единую систему предоставления работ и услуг, удовлетворяющие различные, постоянно возрастающие потребности экономики. Околоземное космическое пространство станет развитой сферой экономической деятельности Аэронет.

Участники Аэронет

Состав рабочей группы Аэронет

Жуков Сергей Александрович

Лидер (соруководитель) рабочей группы Аэронет

Генеральный директор ЗАО «Центр передачи технологий»

1979–1980 — стажер-исследователь, секретарь комитета ВЛКСМ факультета «Энергомашиностроение» МВТУ имени Н.Э.Баумана

1981–1983 годы — секретарь комитета ВЛКСМ МВТУ имени Н.Э.Баумана

1985–1986 годы — младший научный сотрудник Московского высшего технического училища имени Н.Э.Баумана

1986–1988 годы — старший инженер, научный сотрудник НПО (ныне — Ракетно-космическая корпорация) «Энергия» имени С. П. Королева

1988–1991 годы — редактор по экономике журнала «Экономика + Техника» («Wirtschaft + Technik») советско-германского СП КОМПАТ

1991–1993 годы — заместитель генерального директора и заместитель главного редактора журнала «Российский бизнес»

1993–1994 годы — президент межрегионального общественного объединения «Московский космический клуб»

Октябрь 2014 года–март 2015 года — вице-президент по развитию деятельности Фонда Сколково на Дальнем Востоке

1994–1997 годы — начальник отдела прямых продаж АОЗТ «Инновационная внедренческая компания»

Апрель 1997 года — настоящее время — генеральный директор ЗАО «Центр передачи технологий» (Отраслевой центр Роскосмоса в 2000—2010 годах)

Апрель 2010 года — апрель 2011 года — космонавт-испытатель Роскосмоса, Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина

Май 2011 года — апрель 2014 года — исполнительный директор кластера космических технологий и телекоммуникаций Фонда Сколково

Апрель–октябрь 2014 года — советник председателя правления Фонда Сколково по инновационному развитию

Октябрь 2014 года — март 2015 года — вице-президент по развитию деятельности Фонда Сколково на Дальнем Востоке

Другие проекты:

С 1990 года — основатель и президент межрегионального общественного объединения «Московский космический клуб»

1991—1993 годы — заместитель руководителя рабочей группы по космонавтике при правительстве и Верховном Совете РСФСР по космонавтике

1991–1994 годы — Московское бюро европейского бюллетеня European Space Report

Разработка проекта закона РФ «О космической деятельности» (принят в 1993 году)

Обоснование Российского космического агентства (Указ президента РФ от 25 февраля 1992 года №.185)

1993–1998 годы — издание и реализация в США технологического бюллетеня Russian Tech Briefs (официальное издание Роскосмоса, в партнерстве с Associated Business Publications, New York)

1993–2000 годы — издание серии научных сборников «Труды Московского космического клуба»

С 1995 года — действительный член Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского

1996–2008 годы — руководитель группы экспертов по космонавтике при Комитете по вопросам обороны и безопасности Совета Федерации

С 1997 года — вице-президент клуба Императорского технического училища

1997 год — обоснование ФГУП «Российские технологии» (Указ президента РФ от 20 августа 1997 года №.907)

2000–2004 годы — заместитель председателя секции НТС Росавиакосмоса по правовой охране и введению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности

2002 год — разработка методических рекомендаций по инвентаризации прав на РНТД

2005 год — автор идеи, редактор, спонсор буклета «Бауманцы в космосе»

2005 год — автор идеи и спонсор документального фильма «Alma Mater» (к 175-летию МГТУ имени Н.Э.Баумана)

2007–2010 годы — разработка структурно-функционального облика Межотраслевого инновационного центра ОПК (Минпромторг России)

2008 год — разработка четырех стандартов Газпрома по управлению ИС, обоснование космодрома «Восточный» (Указ президента РФ от 6 ноября 2007 №.1473с)

2009 год — разработка концепции управления ИС Роснано

2012 год — разработка форсайта кластера космических технологий и телекоммуникаций Фонда Сколково (принят Консультативным научным советом Фонда в году)

2012–2013 года — участник рабочей группы по космонавтике при правительстве РФ, обосновавшей создание Объединенной ракетно-космической корпорации

С 2013 года — член межведомственной экспертной комиссии по космосу

С 2014 года — член экспертного совета при правительстве Российской Федерации

Образование:

МВТУ имени Н. Э. Баумана, квалификация — инженер-механик по специальности «Ядерные энергетические установки» (год окончания — 1979)

МВТУ имени Н. Э. Баумана, аспирантура, кандидат технических наук, название диссертации: «Обоснование двухзонного течения, гидродинамика и массообмен в твэле низкотемпературного газофазного ядерного реактора» (год окончания — 1985)

1993 год — стажировка по направлению «Международная научно-техническая журналистика» в журнале Aviation Week and Space Technology (Нью-Йорк, Вашингтон, США)

2001 год — Международная академия оценки и консалтинга, программа «Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов», квалификация — оценщик

ФГБУ «Центр подготовки космонавтов им. Гагарина», квалификация — космонавт-испытатель (год окончания — 2011)

Награды и звания:

1982 год — знак ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле»

1992 год — медаль Ю. А. Гагарина

2005 год — диплом Всемирной организации интеллектуальной собственности

2006 год — орден Святого князя Александра Невского. I степени, орден «Польза, честь и слава», знак Федерального космического агентства «Знак Королева», знак Российской академии космонавтики «За заслуги в космонавтике» II степени, лауреат конкурса «Техника — колесница прогресса» («Изобретатель и рационализатор»

2013 год — знак Федерального космического агентства «За содействие космической деятельности»

2014 год — Первая экспертная премия

Хохлов Сергей Владимирович

Директор департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ

2002–2004 годы — главный специалист Российского агентства по обычным вооружениям

2008–2011 годы — ведущий советник департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ

2011–2012 годы — референт первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ

2012–2013.годы — референт заместителя министра обороны РФ

Действительный государственный советник РФ 2-го класса

Валиев Амир Вильевич

С 2001 года — генеральный директор ООО «АФМ–Серверс».

Занимал должность президента Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем.

С 1999 по 2001 год работал в компании «Гроссмейстер», сначала в отделе внедрения Oracle Application, а затем руководителем проекта внедрения корпоративной информационной системы ОАО «Вологдаэнерго».

В 2004 году создал направление беспилотных летательных комплексов, предназначенных для аэрофотосъемки.

Автор нескольких изобретений.

Гершензон Владимир Евгеньевич

Основатель, главный эксперт ГК «СКАНЭКС»

Эксперт в области систем дистанционного зондирования и их применения

Член «ГИС-Ассоциации»

Главный редактор журнала «Земля из космоса — наиболее эффективные решения»

Председатель оргкомитета конференции «Земля из космоса — наиболее эффективные решения»

Автор более 50 публикаций, статей, монографий

Награды: 1999 год — премия Правительства РФ в области науки и технологий

Лауреат премии МЧС

Бабинцев Глеб Владимирович

Вице-президент Федерации авиамодельного спорта России

Генеральный директор Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем

Член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта

Мастер спорта международного класса

Воронов Владимир Владимирович

Заместитель генерального директора, начальник Центра перспективных исследований ООО «Кронштадт Беспилотные Системы»

Крайлюк Анатолий Дмитриевич

Заместитель генерального директора АО «Концерн радиостроения „Вега“»

До 2010 года — председатель военно-технического комитета начальника вооружения ВС РФ, генерал-майор запаса ВС РФ

Кандидат технических наук

Специалист в области обработки данных аэрокосмического дистанционного зондирования Земли

Автор более 15 публикаций

Соавтор двух изобретений

Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степени

Добровольский Юрий Анатольевич

Заведующий лабораторией ионики твердого тела Института проблем химической физики Российской академии наук (ИПХФ РАН) (г. Черноголовка, Московская обл.)

Профессор МГУ имени М..В..Ломоносова

1994 год — кандидат химических наук (физическая химия)

2007 год — доктор химических наук (физическая химия)

2008 год — профессор Всероссийской аттестационной комиссии (ВАК)

Член редколлегий научных журналов «Электрохимия» (2005–2016), «Электрохимическая энергетика», «Альтернативная энергетика и экология»

Член экспертных и научных советов Объединенной авиастроительной корпорации (энергетика), РКЦ «Курчатовский институт» (наноматериалы), ООО «Лиотех» (материалы для литиевых источников тока), Сколковского института науки и технологий (энергетика)

Член диссертационных советов ИПХФ РАН (физическая химия, химическая физика), ИФХЭ имени А. Н. Фрумкина РАН (физическая химия, электрохимия)

Член организационных комитетов конференций All-Russia conference «Fuel cells and Fuel Cell based Power Plants» (with international participation), International Meeting «Fundamental Problems of Solid State Ionics», International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (ISSFIT), Russian conference «Physico-chemical problems of renewable energy», International Conference «Topical Problems of Energy Conversion in Lithium Electrochemical Systems»

Член Международного электрохимического общества и Международного общества ионики твердого тела

Автор более 200 статей в ведущих международных и российских журналах, 20 патентов, 6 монографий, 5 учебных пособий, 7 учебных курсов

Потапов Андрей Владимирович

Заместитель директора Космического центра Сколковского института науки и технологий

2011–2017 годы — генеральный директор ООО «СПУТНИКС»

Занимал должность руководителя отдела стратегического развития ИТЦ «СКАНЭКС»

Ионин Андрей Геннадьевич

Главный аналитик НП «ГЛОНАСС»

С 1983 по 2006.год работал в организациях Министерства обороны РФ (космодром Байконур, 50-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ и 4-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ).

С 2007 года работает в сфере стратегического анализа и консалтинга

2009–2012 года — заместитель директора службы стратегического планирования ОАО «Навигационно-информационные системы»

Кандидат технических наук

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского

Автор более 60 научных трудов

Красников Дмитрий Максимович

Генеральный директор ОАО «Роскартография»

Занимал должности советника, начальника Отдела управления, заместителя руководителя департамента, заместителя начальника управления в Министерстве имущественных отношений Российской Федерации, начальника отдела департамента в Министерстве промышленности и энергетики РФ, заместителя генерального директора ФГУП «Администрация гражданских аэропортов», заместителем директора департамента экономики и финансов в правительстве РФ

Член Общественного совета Росреестра

Член ученого совета Русского географического общества

Награды: Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, Благодарность правительства РФ

Суханов Валерий Леонидович

Первый заместитель генерального директора Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ФГУП «ЦАГИ»)

Начальник комплекса безопасности полетов

Чернышев Юрий Петрович

Член совета ассоциации Аэронет

Ведущий инженер ФГУП «ГосНИИАС»

Занимал должности старшего инженера по РЭО управления командующего ВТА, консультанта, заместителя начальника отдела технических норм и требований департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта РФ

Кушнер Алексей Васильевич

Генеральный директор ООО «Инновационные проекты»

Бизнес-коуч в стартап-академии «Сколково»

Технологический брокер, бизнес-ангел

Недосеков Андрей Николаевич

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС»

С 1984 года занимал ответственные должности на предприятиях Красноярского края

2000–2006 годы — заместитель генерального директора по экономической безопасности, генеральный директор ОАО «Бамтоннельстрой»

2006–2007 годы — генеральный директор ОАО «Росжелдорстрой»

С 2007 года — заместитель директора департамента экономики и инвестиций Министерства транспорта РФ, директор департамента программ развития Министерства транспорта РФ

2007–2012 годы — заместитель министра транспорта РФ

С 2012 г. — директор департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ

Награды:

2009 год — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени

2012 год — орден Почета

Петрова Светлана Анатольевна

Директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта РФ

2010–2014 годы — советник министра транспорта РФ

2012 год — заместитель директора департамента государственной политики в области гражданской авиации

Действительный государственный советник РФ 3-го класса

2015 год — награждена нагрудным знаком «Отличник воздушного транспорта»

Семенов Алексей Евгеньевич

Заместитель лидера (соруководителя) рабочей группы

Генеральный директор ГК «Геоскан»

Погосян Михаил Асланович

Ректор Московского авиационного института

Занимал должности инженера-конструктора, первого заместителя генерального конструктора Московского машиностроительного завода имени П. О. Сухого, председателя совета директоров ОКБ и генерального директора ОАО «ОКБ Сухого».

2007–2011 годы — первый вице-президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»

2008–2011 годы — генеральный директор ОАО «РСК „МиГ“»

2011–2015 годы — президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»

Доктор технических наук

С 2003 года — член-корреспондент Российской академии наук (отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления)

С 2004 года — заведующий кафедрой №101 «Проектирование самолетов» МАИ

С 2011 года — действительный член Российской академии наук

Председатель ученого совета МАИ

Член Совета по науке и образованию при президенте РФ

Председатель Комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты РФ

Автор более 80 научных трудов в области авиастроения, в том числе 26 патентов на изобретения

Соломенцев Виктор Владимирович

Заместитель генерального директора по научной работе и развитию АО «Азимут»

Доктор технических наук, профессор

Автор более 150 печатных работ, в том числе учебных пособий, авторских свидетельств на изобретения

Эксперт комитета ATMRPP ICAO

Председатель комитета Союза авиапроизводителей России по международному сотрудничеству в области развития и внедрения систем и средств аэронавигации

Заместитель председателя Комиссии по развитию аэронавигационной системы Союза машиностроителей России

Член комитета CNS/ATM Международного консультативного совета авиационно-космических ассоциаций

Эксперт Совета потребителей по вопросам деятельности ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

Член Общественного совета Росавиации

Более 30 лет преподавал в Московском государственном техническом университете гражданской авиации.

Грудев Андрей Иванович

Директор программ и проектов НТИ в АО «Российская венчурная компания»

С 1985 по 1994 год работал в Институте проблем механики АН СССР

С 1994 года профессиональная деятельность связана с управлением проектами, программами и портфелями

1994–2004 годы — руководитель проектов в «RUSLAN Communications» и «NORT Telecom»

2004–2007 годы — заместитель ИТ-директора в НП «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»

2007–2012 годы — руководитель проектного офиса «X5 Retail Group»

2012–2014 годы — руководитель офиса управления программами «Волга-Днепр»

2014—2016 годы — директор программы, руководитель отдела по управлению программой «РТИ Аэрокосмические системы»

Кандидат физико-математических наук

Автор более 20 научных трудов и публикаций в области механики, оптимизации управления, ИТ-технологий, управления программами

Член PMI

Преподавал в MBA-Центре МФТИ

Понфиленок Олег Владимирович

Генеральный директор ООО «Коптер Экспресс Технологии»

Основатель и менеджер компетенции WorldSkills

«Управление беспилотными летательными аппаратами»

Член Союза машиностроителей России

Годжаев Захид Адыгезалович

Заместитель директора по инновационной и внедренческой деятельности Федерального научного агроинженерного центра ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)

Координатор Российской технологической платформы «Инновационные машинные технологии сельского хозяйства» (РТП ИМТСХ)

Доктор технических наук, профессор

Соавтор 140 публикаций, 9 изобретений (из которых 6 патентов RU), 6 учебно-методических работ

Академик Академии проблем качества РФ

Президент Общероссийского союза общественных объединений «Конгресс национальных объединений России» (КНОР)

Преподавал в Московском политехническом университете, Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана, Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете, Московском государственном областном университете

Имеет благодарности от Президента РФ

Кононов Виктор Митрофанович

Координатор проекта «АгроНТИ»

Генеральный директор ООО «ЦентрПрограммСистем»

Эксперт в области автоматизации агропромышленного комплекса

Кандидат экономических наук

Автор более 20 научных публикаций в области планирования и бюджетирования агропромышленного производства

Сотрудник кафедры информатики и информационных технологий в Белгородском государственном аграрном университете имени В. Я. Горина

Сазонова Наталья Борисовна

И. о. генерального директора НП «Дискретно-инновационный кластер малой авиации» ООО «Транснациональная Компания ААА+», заместитель генерального директора, Инвестиционный управляющий

Автор разработок в сфере приращения капитала территории на основе законов фрактальности

Автор 9 публикаций в сфере экономики, построения архитектуры бизнеса нового типа

Соавтор двух патентов в сфере природного оздоровления человека

Эксперт ЭГ АНО «АСИ» в Ставропольском крае

Эксперт ДС «БРИКС» в СКФО

Председатель совета директоров

Ассоциации «Биотех»

Член координационного совета МСРП Правительства Ставропольского края

Преподавала в филиале Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в г. Пятигорске Ставропольского края

Член ГЭК

Награды: Серебряная медаль IV. Международного форума инноваций Золотая медаль Федерального космического агентства в честь 50-летия полета В. Терешковой в космос

Руководитель удостоенной республиканской премии научно-исследовательской работы по теме стратегического развития Ферганской области

Активисты Аэронет

Жуков Сергей Александрович

Лидер рабочей группы Аэронет НТИ, президент Ассоциации Аэронет (Ассоциация эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем)

Генеральный директор ЗАО «Центр передачи технологий»

Гершензон Владимир Евгеньевич

Руководитель подгруппы «Дистанционное зондирование Земли и геоинформатика» Аэронет, участник рабочей группы Аэронет НТИ

Главный эксперт ГК «Сканэкс»

Бабинцев Глеб Владимирович

Руководитель подгруппы «Законодательство» Аэронет, участник рабочей группы Аэронет НТИ

Генеральный директор Ассоциации Аэронет (Ассоциация эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем)

Захарченко Юрий Александрович

Соруководитель подгруппы «Инфраструктура» по направлению «Антидрон» рабочей группы Аэронет НТИ, эксперт

Начальник отдела «Грунтовое базирование и проходимость летательных аппаратов» НИО.12 «Промышленная аэродинамика и гидродинамика» ФГУП «ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского»

Соломенцев Виктор Владимирович

Соруководитель подгруппы «Инфраструктура» по направлению «ОрВД», эксперт

Заместитель генерального директора по научной работе и развитию АО «Азимут»

Годжаев Захид Адыгезалович

Соруководитель подгруппы «Сельское хозяйство»

Аэронет, эксперт

Заместитель директора по инновационной и внедренческой деятельности ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, координатор Российской технологической платформы «Инновационные машинные технологии сельского хозяйства» (РТП ИМТСХ)

Рыбаков Дмитрий Владимирович

Соруководитель подгруппы «Сельское хозяйство» рабочей группы Аэронет НТИ, эксперт

Координатор проекта комплексной реновации территории «Ижевский завод», заместитель директора по инновациям ООО «ФИНКО»

Потапов Андрей Владимирович

Руководитель подгруппы «Спейснет» Аэронет, участник рабочей группы Аэронет НТИ

Заместитель директора Космического центра Сколковского института науки и технологий

Добровольский Юрий Анатольевич

Соруководитель подгруппы «Технологии» по направлению ЭХИТ Аэронет, участник рабочей группы Аэронет НТИ

Заведующий лабораторией Института проблем химической физики Российской академии наук

Рыжов Александр Михайлович

Соруководитель подгруппы «Технологии» по направлению «Сервисы» рабочей группы Аэронет НТИ, эксперт

Директор по работе с ключевыми клиентами ООО «Трейс Эйр»

Булат Павел Викторович

Соруководитель подгрупп «Транспорт» и «Технологии» рабочей группы Аэронет НТИ, эксперт

Заведующий международным научным подразделением «Лаборатория механики и энергетических систем» (Университет ИТМО)

Семенов Алексей Евгеньевич

Участник подгруппы «Дистанционное зондирование земли и геоинформатика», участник рабочей группы Аэронет НТИ

Генеральный директор ГК «Геоскан»

Валиев Амир Вильевич

Участник подгруппы «Законодательство» Аэронет, эксперт

Генеральный директор ООО «Птеро»

Лашманова Наталья

Участник подгруппы «Законодательство» Аэронет, эксперт

Юрист Ассоциации Аэронет (Ассоциация эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем)

Сычев Игорь Алексеевич

Участник подгруппы «Законодательство» Аэронет, эксперт

Руководитель проекта беспилотных авиационных систем ООО «Инэнерджи»

Щур-Труханович Лилия Васильевна

Участник подгруппы «Законодательство» Аэронет, эксперт

Погосян Михаил Асланович

Участник подгруппы «Инфраструктура», участник рабочей группы Аэронет НТИ

Ректор ФГБОУ «Московский авиационный институт»

Чернышов Юрий Петрович

Участник подгруппы «Поиск и спасание» Аэронет, участник рабочей группы Аэронет НТИ

Ведущий инженер ФГУП «ГосНИИАС», член комитета по аэронавигации НП «Союз авиапроизводителей»

Воронов Владимир Владимирович

Участник подгруппы «Транспорт» Аэронет, участник рабочей группы Аэронет НТИ

Заместитель генерального директора, начальник Центра перспективных исследований

Гетц Евгений Александрович

Участник рабочей группы «Аэронет» НТИ

Заместитель генерального директора, руководитель проектного офиса НТИ Ассоциации экономического взаимодействия «Кластер инновационных технологий ЗАТО», (г. Железногорск), участник управленческой команды по проекту развития моногорода (г. Железногорск)

Созонова Наталья Борисовна

Синтез достижений создателей беспилотных летательных аппаратов с их применением в реальном секторе экономики, участие в создании архитектуры взаимодействия участников рабочей группы Аэронет

Исполняющая обязанности генерального директора НП «Дискретно-инновационный кластер малой авиации», заместитель генерального директора, инвестиционный управляющий ООО «Транснациональная Компания ААА+»

Грудев Андрей Иванович

Директор программ и проектов центра управления проектами проектного офиса НТИ АО «РВК»

Высоцкий Василий Михайлович

Старший руководитель проектов центра управления проектами проектного офиса НТИ АО «РВК»

Козлова Раиса Авенировна

Эксперт по стратегическим коммуникациям и маркетингу Информационная аналитика

Проектный офис НТИ АО «РВК»

Кононов Виктор Митрофанович

Координатор проекта «АгроНТИ» в рамках реализации дорожной карты Аэронет, эксперт

Генеральный директор ООО «ЦентрПрограммСистем»

Кушнер Алексей Васильевич

Координатор по инновационной деятельности и инвестициям, эксперт

Понфиленок Олег Владимирович

Основатель и менеджер компетенции WorldSkills «Управление беспилотными летательными аппаратами», эксперт

Генеральный директор ООО «Коптер Экспресс Технологии»

Чеглаков Иван Сергеевич

05.2015 — 11.2017 — Национальная технологическая инициатива (Автонет, Сейфнет), в т. ч. Проектный офис НТИ АО «РВК», директор программ и проектов

01.2015 г. — н.в. — стратегический консалтинг, реализация проектов. Модератор «Форсайт-флота 2015» (Автонет), участник Форсайт-флота 2016

Наставник слушателей Форсайт-школы 2016

Наставник региональной группы «Якутия» Форсайт-школы 2017.

Ранее занимал должности заместителя генерального директора, коммерческого директора, руководителя проектов в компаниях телекоммуникационной отрасли, Интернет, систем безопасности (MSK-IX, Вокорд, Радуга спутниковый интернет, Вымпелком, ГолденТелеком, CBOSS)

Форсайт–флот 2015

Первая сборка концепции рынка Аэронет

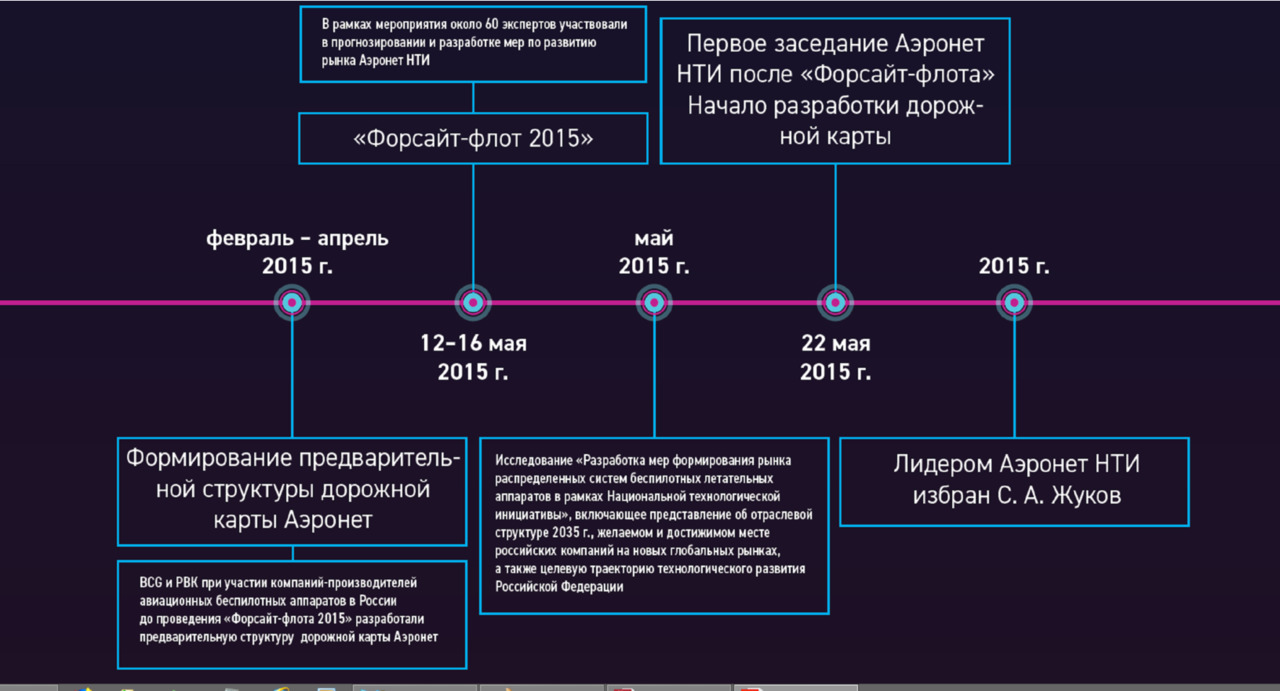

Первая сборка концепции рынка AeroNet состоялась на Форсайт-флоте 2015, который проходил с 12 по 16 мая 2015 года.

В течение пяти дней свыше 600 участников — технологических предпринимателей, венчурных инвесторов, ученых, представителей образовательной среды и институтов развития, деловых и общественных объединений, лидеров предприятий реального сектора экономики, федеральных органов исполнительной власти — проектировали перспективные рынки и разрабатывали дорожные карты появления на этих рынках российских технологических компаний-национальных чемпионов к 2035 году.

Главной задачей участников стал поиск решений, которые позволят России занять позицию технологического лидера и успешно конкурировать на глобальном уровне за право поставлять лучшие решения, формировать на новых рынках стандарты и правила. Организаторы выбрали девять перспективных рынков, которые через 15.20 лет будут иметь объем 100 млрд долларов и выше.

Группа рынков интеллектуального транспорта

•АeroNet: распределенные системы беспилотных летательных аппаратов, обеспечивающие решение логистических задач любой сложности.

•MariNet: интеллектуальные системы для морской отрасли.

•AutoNet: распределенная сеть управления автотранспорта без водителя.

Группа рынков, касающихся обеспечения национальной безопасности и конкурентоспособности

•EnergyNet: распределенная энергетика от personal power до smart grid, smart city. Рынок подразумевает развитие персональных источников и накопителей энергии, подключаемых в единую энергетическую сеть с открытыми интерфейсами и распределенной системой управления.

•FoodNet: системы персонального производства и доставки еды и воды. Организация производства и доставки персонифицированных продуктов питания, соответствующие микробиому и потребностям конкретного потребителя.

•SafeNet: новые персональные системы безопасности, включая охрану неприкосновенности частной жизни.

Группа рынков, содержащих ресурсы и заделы для прорывных решений, потенциально способных вывести Россию на лидирующие позиции

•HealthNet: персональная медицина, основанная на успехах в развитии геномики, синтетической биологии и спорта высоких достижений.

•NeuroNet: распределенные системы связи между людьми и компьютерами.

•FinNet: децентрализованные финансовые системы и валюты.

Ниже представлены первые разработки инициативной группы по рынку AeroNet, которые группа презентовала участникам «Форсайт-флота 2015».

Комментарии представителей инициативной группы AeroNet

«Сегодня российский рынок технологий беспилотных систем состоит, в основном, из трех компонентов. Первые два — это дистанционное ориентирование с земли, а также аэрокартосъемка и аэрокартография (включая кадастр). Третий компонент — сельское хозяйство. В Японии свыше 2000 беспилотных комплексов Yamaha работают в области сельского хозяйства. В России этот рынок на сегодня практически не представлен, но мы считаем, что после решения проблем с законодательством в течение 1–1,5 лет он будет довольно активно развиваться. Еще один компонент превышает все предыдущие — это рынок игрушек. На сегодня в мире, по оценкам специалистов, объем игрушек и развлечений в области беспилотных систем превысит 1 млрд долларов. И, наконец, четвертый компонент — это транспортные и логистические перевозки. В России мы также связываем развитие этого компонента с принятием решений в вопросах законодательства. 20 лет в принципе для техники, для рынка — очень мало. И можно сказать, что прообразы всех рынков, которые будут, уже существуют. Мечта всех беспилотников — интеграция беспилотных авиационных систем в единое воздушное пространство. Мы ждем решения вопроса законодательства, и тогда возникнут сети беспилотников. Это откроет новые рынки для возникновения операционных систем, айтишных решений и так далее».

Эдуард Багдасарян,

генеральный директор

ЗАО «АЭРОКОН» на базе ЦАГИ

«Воздух — это ресурс, который сегодня задействован не полностью, поэтому будут организованы новые воздушные трассы, и они значительно ускорят перевозки. Речь идет, прежде всего, о беспилотных летательных аппаратах: через 20 лет они займут лидирующие позиции во всех отраслях рынка авиаперевозок. Причем сначала распространение получат грузоперевозки, а следующим шагом станут и беспилотные перевозки людей. Другие области, где есть точки роста — это мониторинг протяженных объектов, картографирование. Кроме того, добавится и такой рынок, как сельское хозяйство: орошение, посевы. Получат распространение услуги вроде доставки еды. Этот рынок имеет большой потенциал роста, так как подобные услуги нужны повсеместно, и лидирующие позиции займет тот, кто сможет создать безопасную и эффективную сеть воздушных трасс».

Олег Понфиленок,

генеральный директор Copter Express

ДОКЛАД ПО «АЭРОНЕТ» НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА

МОСКВА 2015

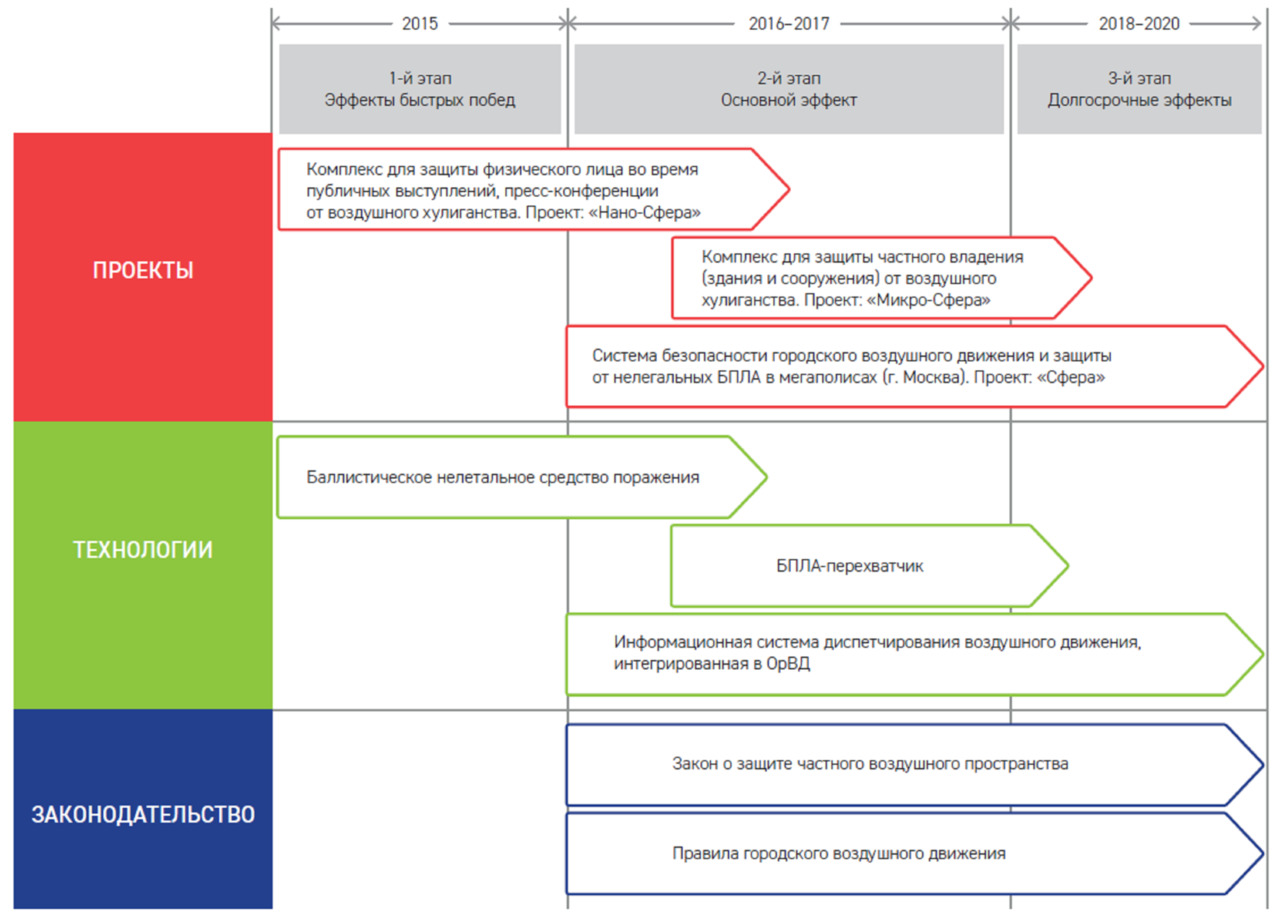

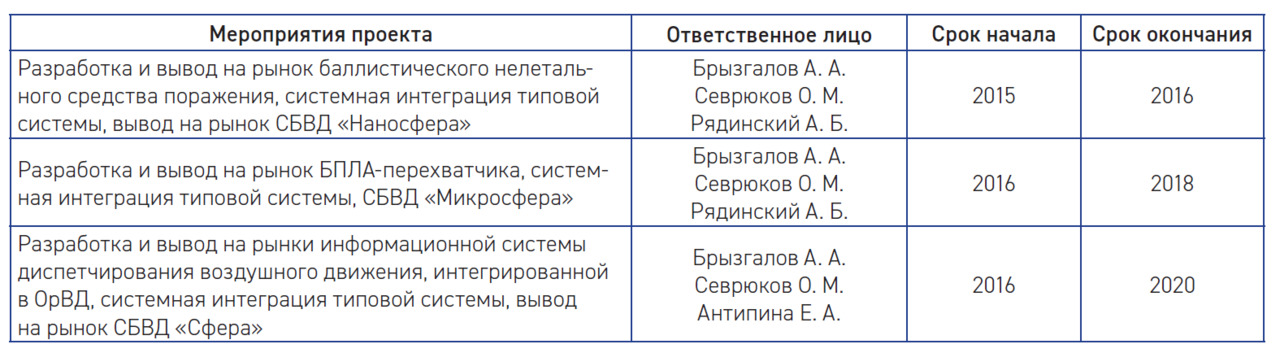

ПРОЕКТ «СФЕРА»

Результаты проекта

1.Комплекс для защиты публичных лиц от БПЛА-хулиганства (система «Наносфера»)

2.Комплекс для защиты домовладения от БПЛА-хулиганства (система «Микросфера»)

3.Система защиты мегаполиса от БПЛА-терроризма (система «Сфера»)

Ответственные лица

•Брызгалов А. А.

•Севрюков О. М.

•Рядинский А. Б.

•Антипина Е. А.

Бенефициары

•Разработчики и производители системы

•Общество и государство

Кто делает инвестиции?/Кто создает спрос?

•Частные инвесторы, венчурные фонды, госбюджет

•Частные лица, владельцы объектов, силовые структуры

Как защищаем отечественного производителя

•Системная интеграция и разработка/производство ключевых компонентов в России

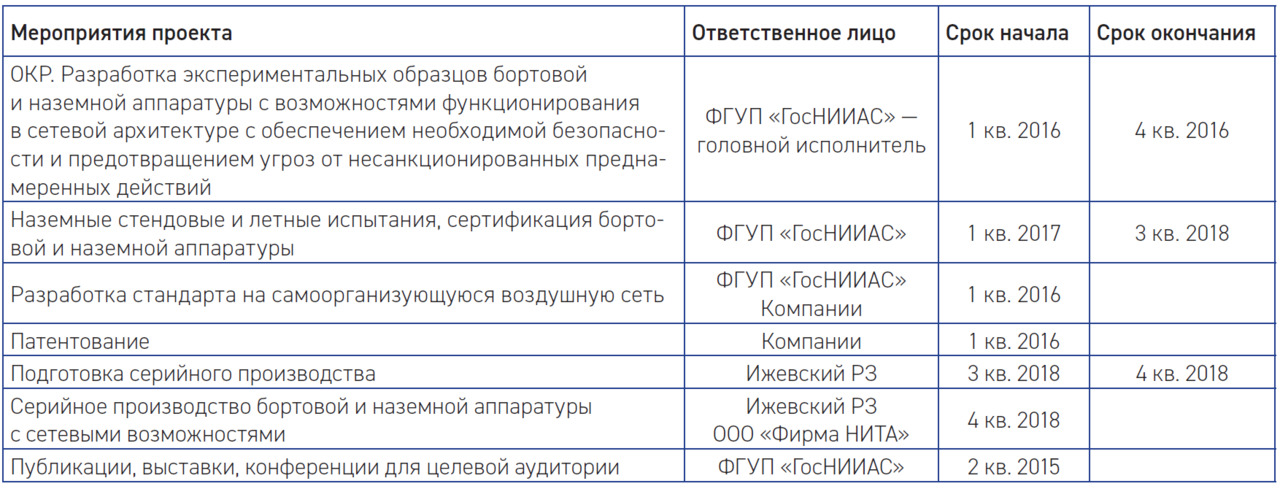

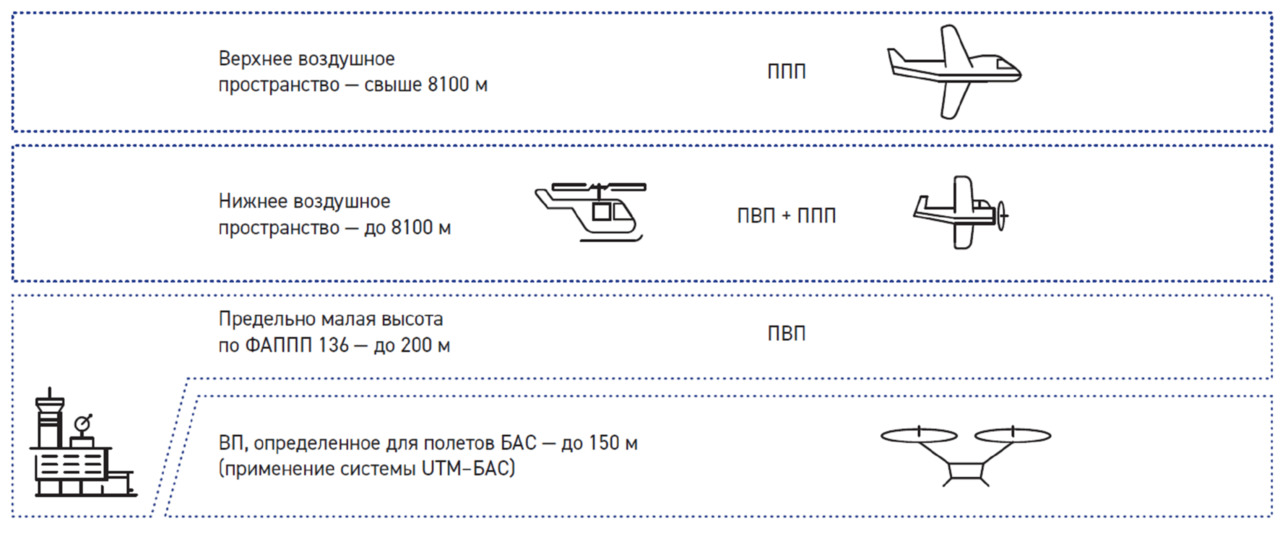

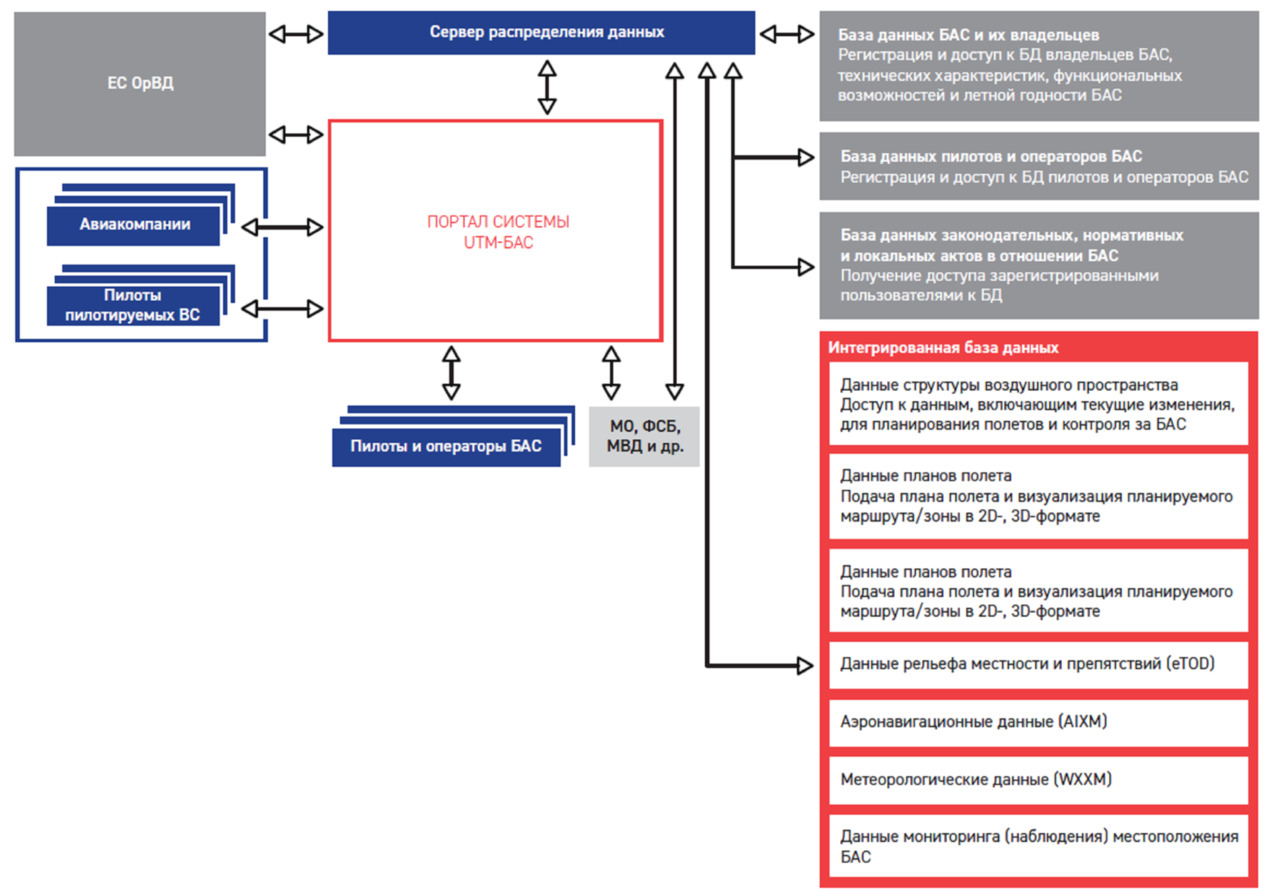

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛЕТОВ БАС В ОБЩЕМ ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ В РАМКАХ САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ ВОЗДУШНОЙ СЕТИ

Результаты проекта

•Создана технологическая основа для интеграции БАС в систему ОрВД с возможностью безопасного и эффективного применения на существующих и потенциальных рынках, реализация условий для выполнения полетов в общем воздушном пространстве совместно с пилотируемыми воздушными судами.

Ответственное лицо

•ФГУП «ГосНИИАС»

Бенефициары/Проигравшие

•Эксплуатанты БАС, пользователи услуг БАС

•Система ОрВД

Кто делает инвестиции?/Кто создает спрос?

•Эксплуатанты БАС — бортовое оборудование и станции ВП Минпромторг/Минтранс — УВД

Как защищаем отечественного производителя

•Защита РИД, повышение экспортного потенциала российских БАС

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ БАС В ЕДИНОМ ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РФ

Результаты проекта

•БАС в едином воздушном пространстве

Ответственные лица

•Минтранс РФ

•Минпромторг РФ

•Рабочая группа

Бенефициары

•Разработчики, производители и эксплуатанты

•Юридические и физические лица, РФ

Кто делает инвестиции?/Кто создает спрос?

•Институты развития

•Бизнес, СРО

Как защищаем отечественного производителя

•Нормативно-правовые акты, направленные на преимущественные права РФ разработчиков оборудования и эксплуатантов.

ИНТЕГРАЦИЯ БАС В ЕС ОРВД С ДОСТИЖЕНИЕМ ТРЕБУЕМОГО УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

Результаты проекта

1.Использование БВС на высоте менее 50 м без необходимости получения разрешений

2.Возможность совместного использования ВП пилотируемых ВС и БВС

Ответственные лица

•Ассоциация малых беспилотников

•Ассоциация предприятий индустрии БАС, НП СР БАК

•Ответственное лицо за принятие НПА

•Минтранс РФ

Бенефициары

•Все эксплуатанты БАС

Кто делает инвестиции?/Кто создает спрос?

•Минтранс РФ

Как защищаем отечественного производителя

•Внедрение российского технического решения

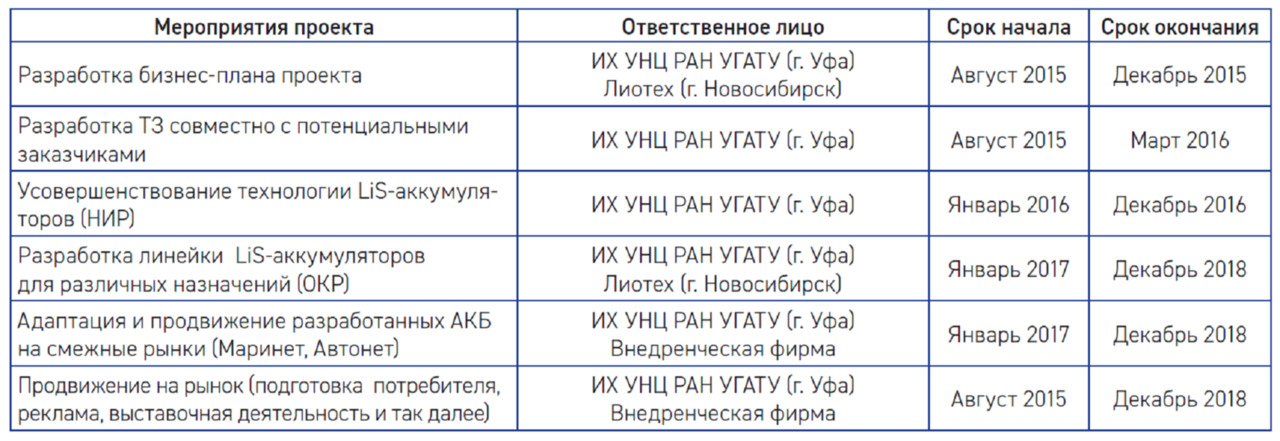

ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ И ВЫСОКОНАДЕЖНЫХ ЛИТИЙ-СЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ АВИАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Результаты проекта

•Производство высокоэффективных и высоконадежных литий-серных аккумуляторов авиационного назначения

Ответственные лица

•ИХ УНЦ РАН, УГАТУ (г. Уфа)

•Лиотех (г. Новосибирск)

Бенефициары

•Государственные и частные компании

Кто делает инвестиции?/Кто создает спрос?

•Государство и частные фонды

•Производители авиационной техники

Как защищаем отечественного производителя

•Патентование, ноу-хау

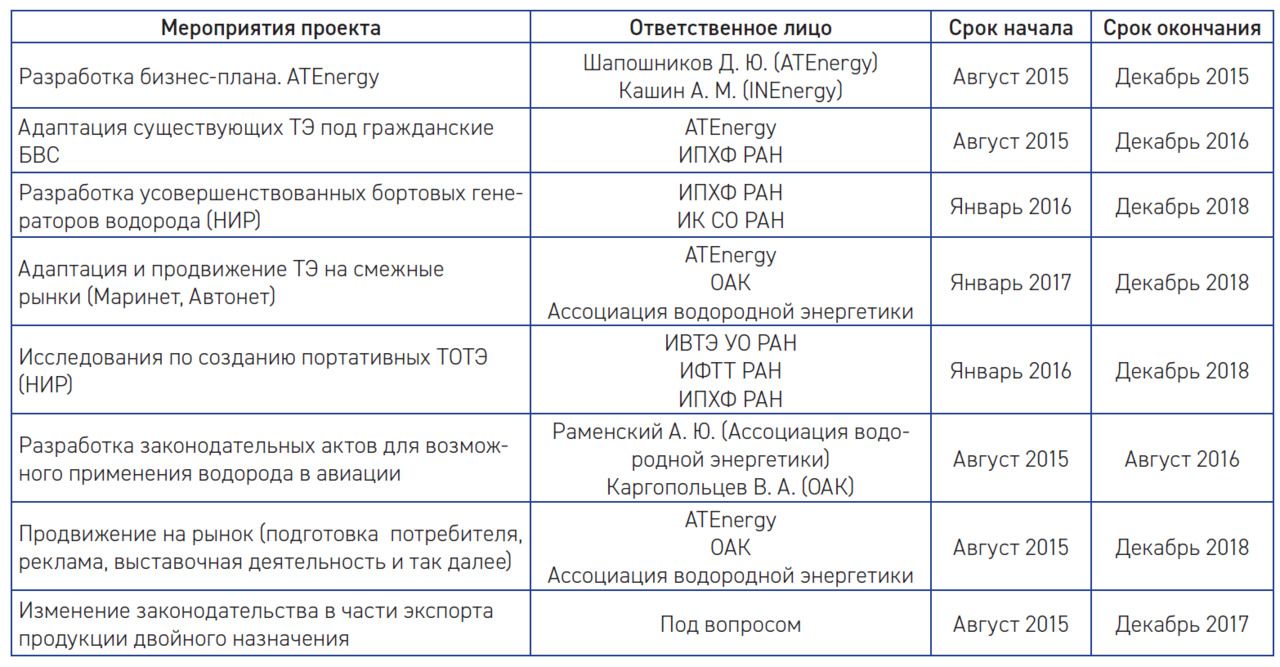

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (ТЭ) ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХ БВС. ПОДРАЗДЕЛ «ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ»

Результаты проекта

•Производство высокоэффективных ТЭ для гражданских БВС

Ответственные лица

•ATEnergy, ИПХФ РАН, ИВТЭ УрО РАН

Бенефициары

•Государственные и частные компании

Кто делает инвестиции?/Кто создает спрос?

•Государство и частные фонды

•Производители БВС

Как защищаем отечественного производителя

•Патентование, ноу-хау

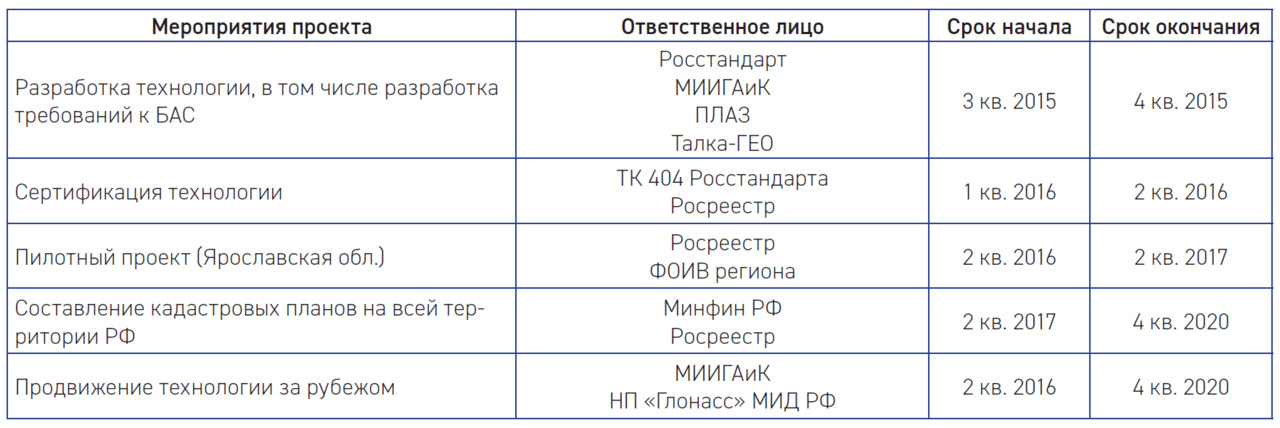

ТЕХНОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ ПЛАНОВ С ПОМОЩЬЮ БАС

Результаты проекта

1.Повышение собираемости налогов на 100 млрд руб. в год

2.Экспорт технологии на 1 млрд долларов

Ответственные лица

•МИИГАиК

•Геоскан

•Талка-ГЕО

•Росстандарт

•Минэкономразвития

•Росреестр

Бенефициары

+ Госбюджет, отечественные производители БАС и ПО, сервисные компании

— Кадастровый инженер как отдельный субъект

Кто делает инвестиции?/Кто создает спрос?

•Субъекты, Минфин РФ, разработчики методики

•Государство, собственники земли

Как защищаем отечественного производителя

•Внедрение ограничений на импорт, регистрация БАС в Росреестре СИ

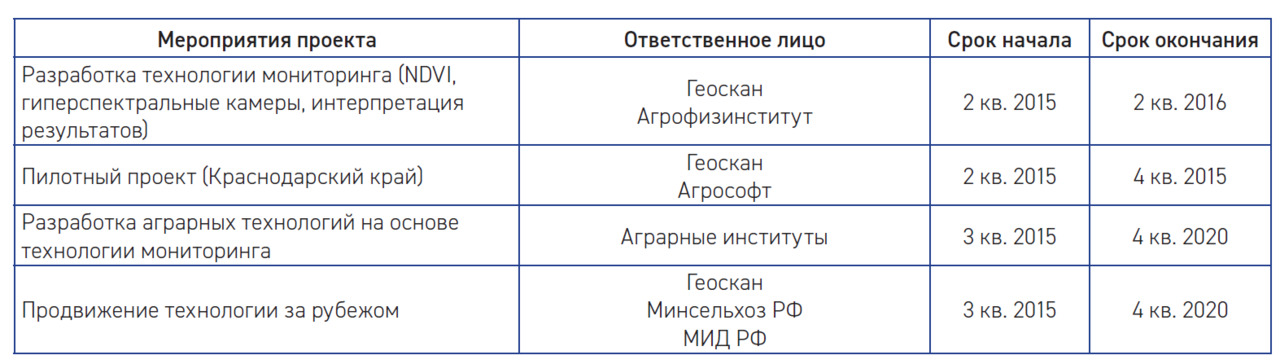

МОНИТОРИНГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ С ПОМОЩЬЮ БАС

Результаты проекта

1.Повышение урожайности на 30%

2.Повышение доходов от земледелия на 15 млрд долларов РФ

3.Доходы от экспорта технологии 1 млрд долларов

Ответственные лица

•Геоскан

•Агрософт

•Агрофизинститут

•Минсельхоз РФ

Бенефициары

+ Госбюджет, население РФ, производители и поставщики услуг БАС

Кто делает инвестиции?/Кто создает спрос?

• Сельхозпредприятия

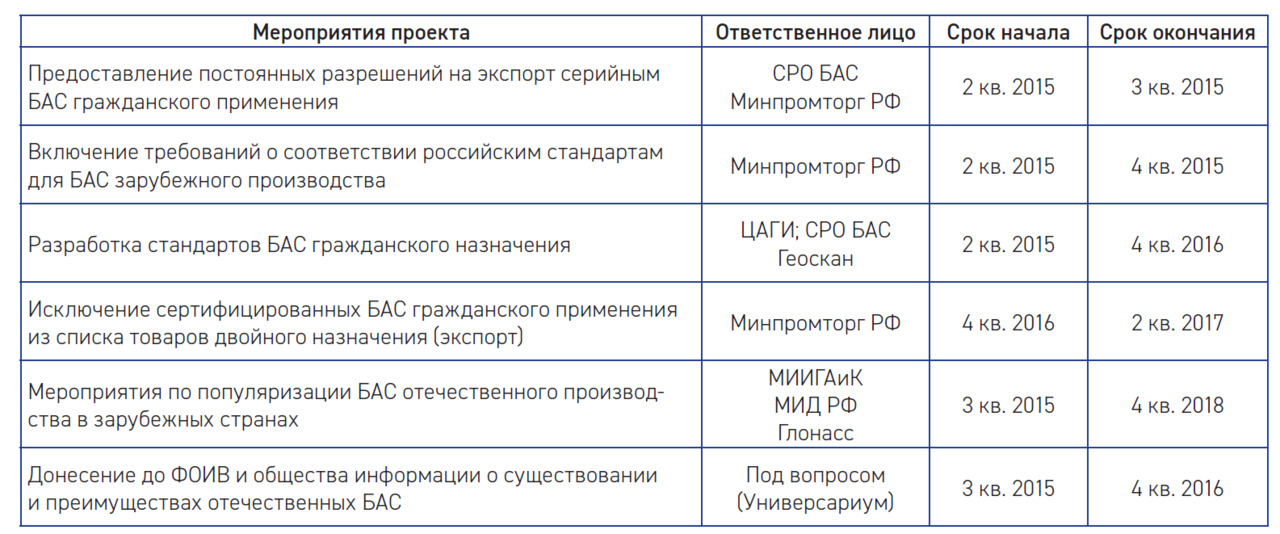

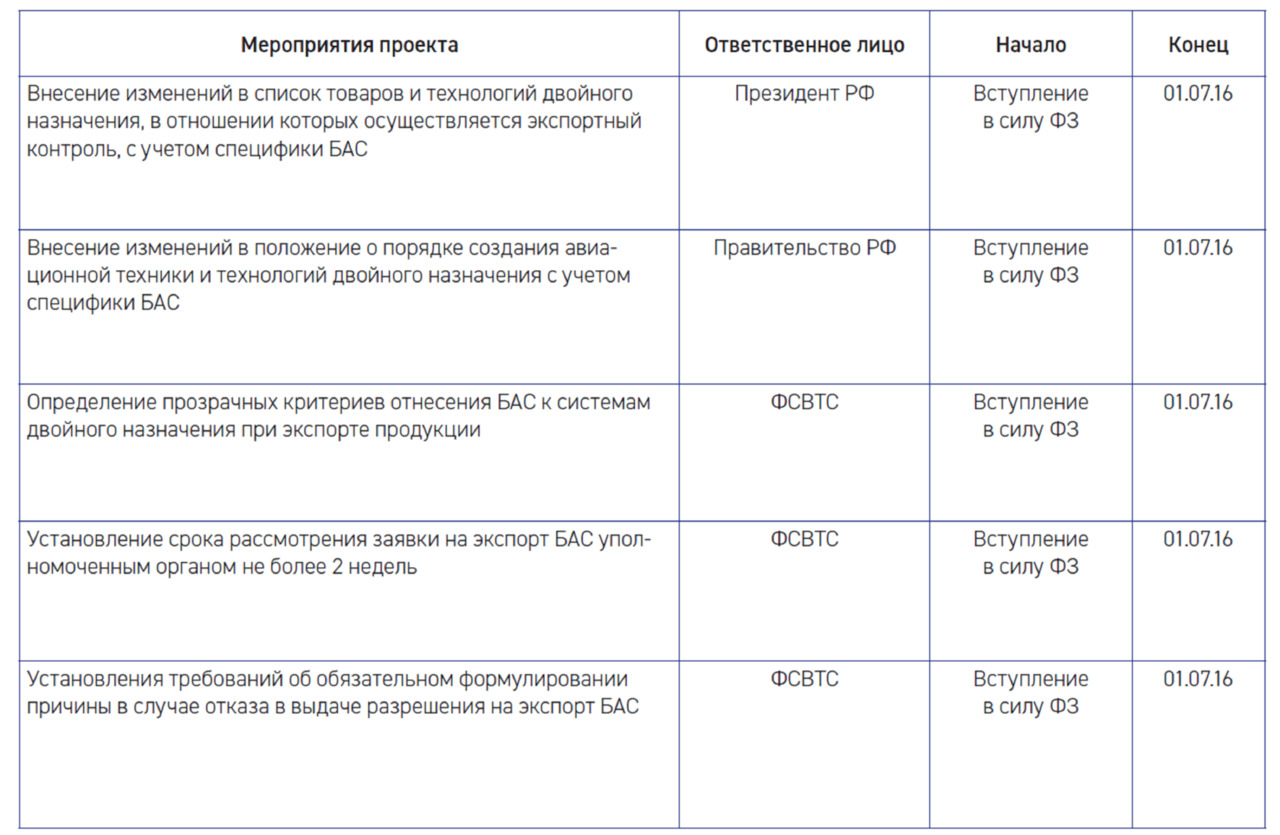

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ИМПОРТА/ЭКСПОРТА БАС

Результаты проекта

1.Доходы от экспорта БАС российского производства на 1 млрд долларов

2. Рост продаж отечественных БАС в РФ на 1 млрд руб. в год

Отвественные лица

• СРО БАС

• МИИГАиК

• ЦАГИ

• Геоскан

• Минпромторг РФ

• МИД РФ

Бенефициары

+ Отечественные производители

— Зарубежные производители БАС

Кто делает инвестиции?/Кто создает спрос?

• Нет данных

• Зарубежные потребители БАС (сельскохозяйственные, горнодобывающие, геодезические, сервисные компании, службы ЧС)

Как защищаем отечественного производителя

• Введение ограничений на импорт

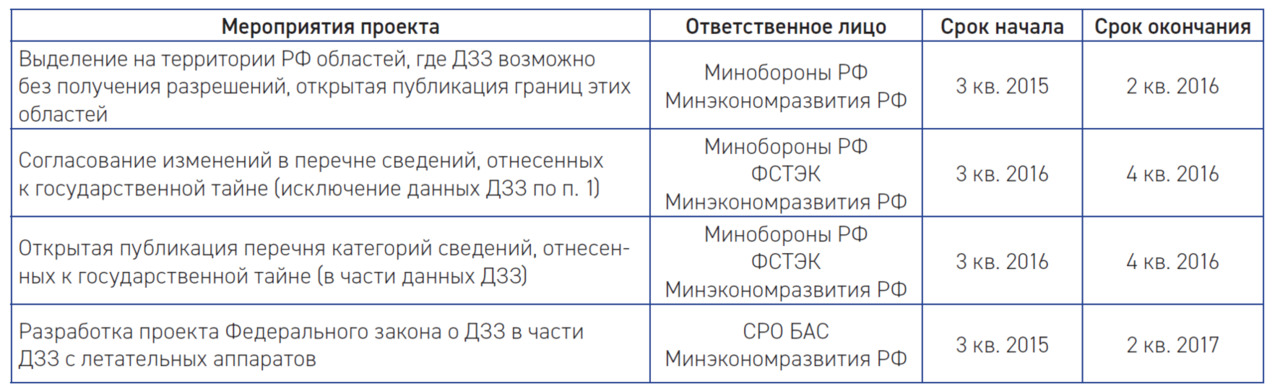

ОБЛЕГЧЕНИЕ ПРОЦЕДУР ПОЛУЧЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К ДАННЫМ ДЗЗ

Результаты проекта

•Создание в РФ рынка ДЗЗ реального времени на 1 млрд долларов в год

Ответственные лица

•СРО БАС

•Минобороны РФ

•ФСТЭК

•Минэкономразвития РФ

Бенефициары

+ Потребители и поставщики услуг ДЗЗ

+ Производители БАС

— ФОИВ, регламентирующие рынок данных ДЗЗ

Кто делает инвестиции?/Кто создает спрос?

•Нет данных

•Потребители услуг ДЗЗ (ФОИВ, госкорпорации, сельскохозяйственные предприятия, горнодобывающие предприятия, предприятия лесного комплекса)

Как защищаем отечественного производителя

•Нет данных

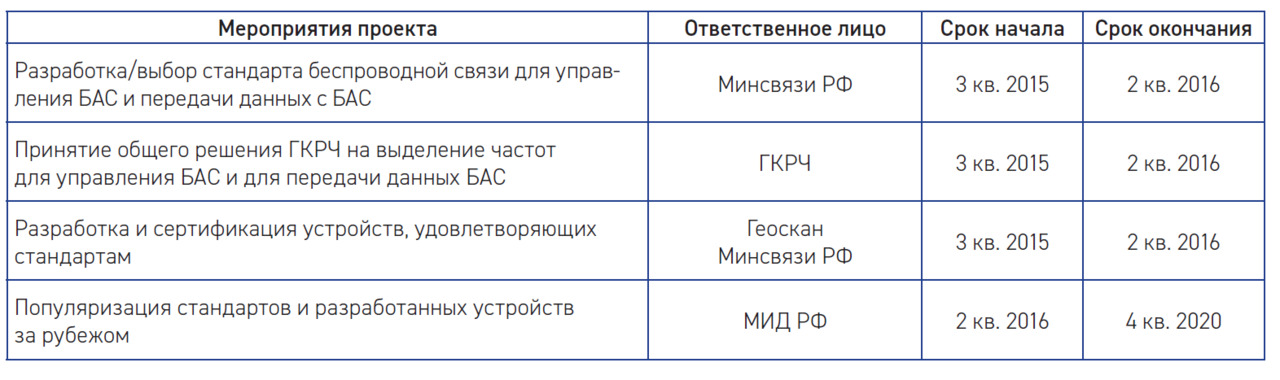

РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ И ВЫДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БАС И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С БАС

Результаты проекта

1. Создание рынка БАС-мониторинга в РФ 1 млрд долл.

2. Легализация применения БАС на больших расстояниях

Ответственные лица

•Минсвязи РФ

•ГКРЧ

•Геоскан

Бенефициары

+ Поставщики и потребители БАС и услуг с применением БАС

— Силовые структуры

Кто делает инвестиции?/Кто создает спрос?

•Нет данных

•Потребители БАС и услуг БАС

Как защищаем отечественного производителя

•Сертификация приемо-передающих устройств

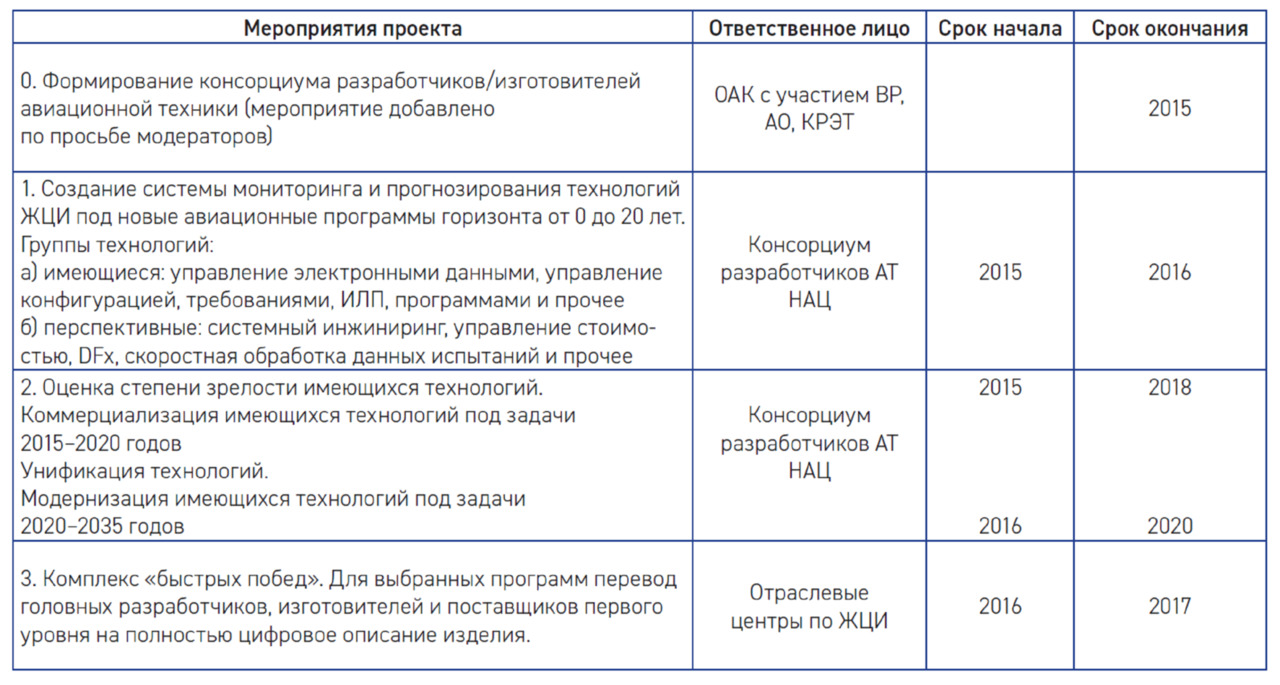

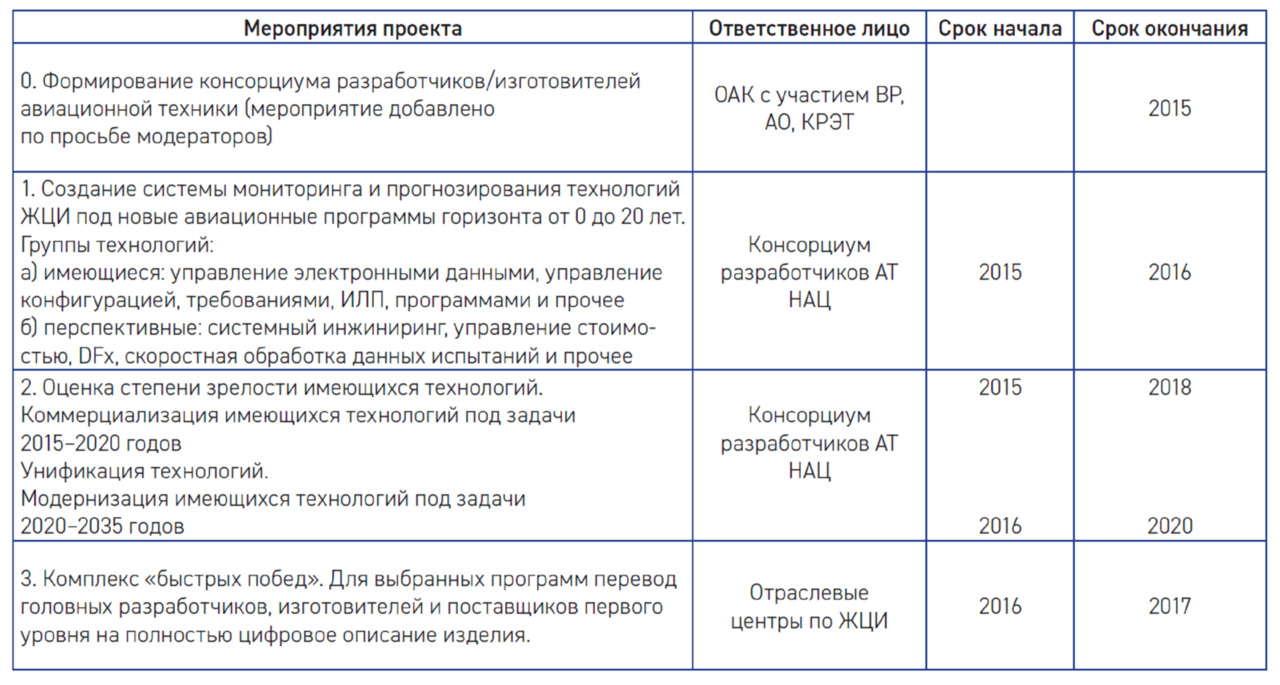

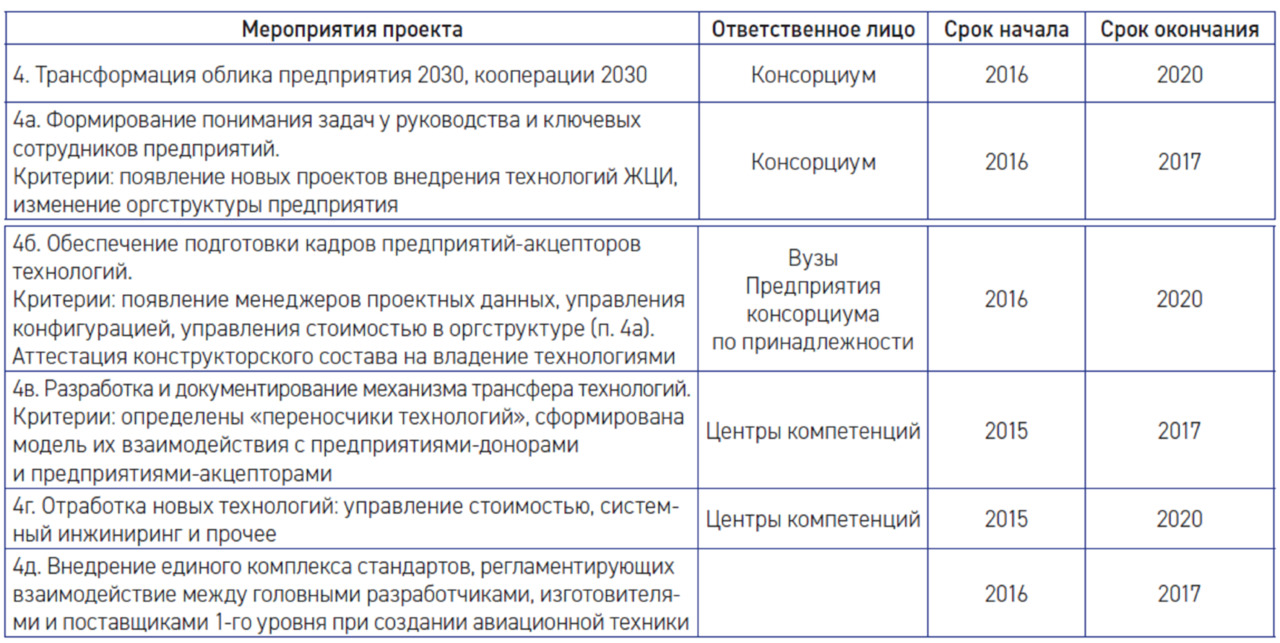

МЕРОПРИЯТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ПРИМЕР — ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЖЦИ)

Что это?

Поддерживающая технология

Для чего это?

•Для обеспечения технологического прорыва российской промышленности

•Для реализации всех проектов Аэронет и не только

В чем новизна?

Это не разработка отдельных технологий, это система обеспечения технологиями

Где Net?

Система обеспечивает технологиями Аэронет, а в перспективе — Автонет, Маринет

Где будущее?

Ваши проекты!

Где деньги (100 млрд)

В Аэронет

Что мешает?

Отсутствие координации

Основные тезисы

1. Научиться определять, какие именно технологии/группы технологий нам требуются для высокотехнологичных отраслей. Поставить выбор технологий на поток. Мониторинг!!!

2. Научиться формализации перспективных технологий, которые уже применяются или уже разработаны (отчуждение, коммерциализация технологий) и тут же модернизировать их при необходимости.

3. Научиться определять степень зрелости технологий, например, по принципу TRL или любому другому. Исходная степень зрелости — чтобы иметь возможность эту технологию формализовать и оценить затраты на разработку. Конечная степень зрелости — чтобы с уверенностью сказать, что технология, пригодная к тиражированию, у нас получилась.

4. Организовать прикладные исследования и разработки тех технологий, которыми мы не обладаем.

5.Обеспечить внедрение имеющихся и вновь разработанных технологий на предприятиях промышленности, для чего:

•обеспечить необходимый уровень готовности предприятий к внедрению — формирование понимания задач у руководства, повышение квалификации персонала, изменение ряда бизнес-процессов;

•создать механизм трансфера технологий и их внедрения на предприятиях;

•создать систему подготовки кадров для предприятий-акцепторов технологий.

МЕРОПРИЯТИЯ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖЦИ АВИАЦИИ

ЭТАП 1

Результаты проекта

•Система развития отраслевых технологий ЖЦИ: конвейер вывода на рынок прорывных технологий в обеспечение инициатив авиастроения

Ответственные лица

•Специально созданный консорциум разработчиков АТ

•Национальный центр авиастроения

•Технологическая платформа

Бенефициары

•ОАК

•«Вертолеты России»

•«Авиационное оборудование» и прочие компании среднего бизнеса, эксплуатанты АТ

Кто делает инвестиции?/Кто создает спрос?

•Частные инвесторы, госзаказчик, разработчики АТ

•Разработчики АТ, ПКИ, инвесторы

ЭТАП 2

Кто делает инвестиции?/Кто создает спрос?

•Частные инвесторы, госзаказчик, разработчики АТ

•Разработчики АТ, ПКИ, инвесторы

Как защищаем отечественного производителя

•Программа импортозамещения

Международное сотрудничество

•Импорт/экспорт технологий управления ЖЦИ

•Совместные проекты создания авиационной техники

DRONOS + DRONSTORE

Операционная система открытой архитектуры для управления БАС и инфраструктурой и среда для разработки приложений и их распространения — резкое снижение входного барьера для разработчиков БАС и резкое расширение номенклатуры предоставляемых БАСами услуг.

Ответственные лица

•Ассоциация малых беспилотников (АМБ), 3D key, АСИ

Бенефициары/Проигравшие

•Разработчики/Производители БАС

•Потребители (расширение функционала, снижение цены)

•Государство (повышение безопасности/контроль над ВП)

•Проигравшие: производители БАС, несовместимых с DronOS

Кто делает инвестиции?/Кто создает спрос?

•Институты развития и госкорпорации (Фонды РВК, ОАК, Фонд Содействия, РФТР-ФРП и другие)

•Венчурные фонды (I2BF GV, FPI VC [Илья Родин], LETA Capital, Almaz, Grishin)

•Бизнес-компании в рамках ГЧП

•Производители БАС, разработчики решений на базе БАС, разработчики приложений

Международное сотрудничество

•Формирование межгосударственной рабочей группы по разработке спецификации ОС

•Продвижение на выставках и конференциях

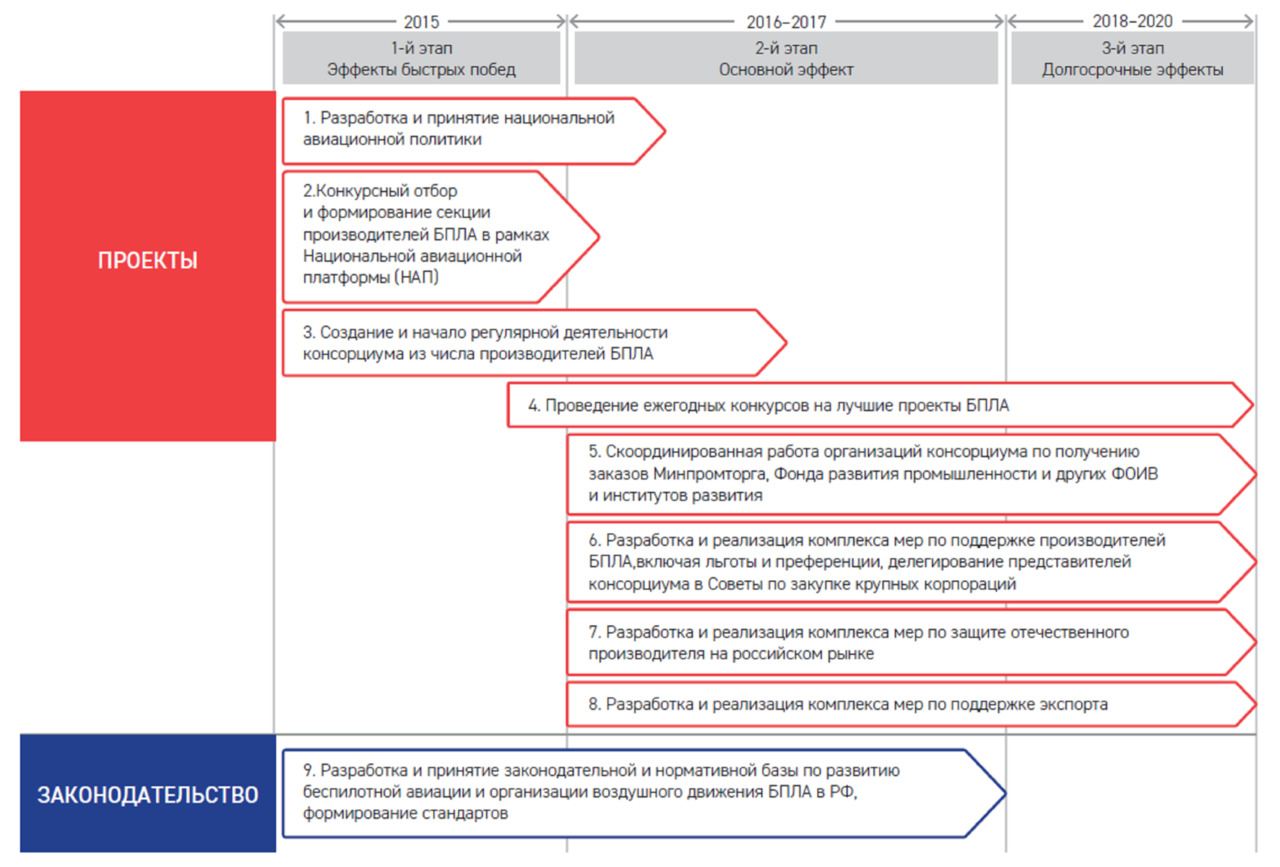

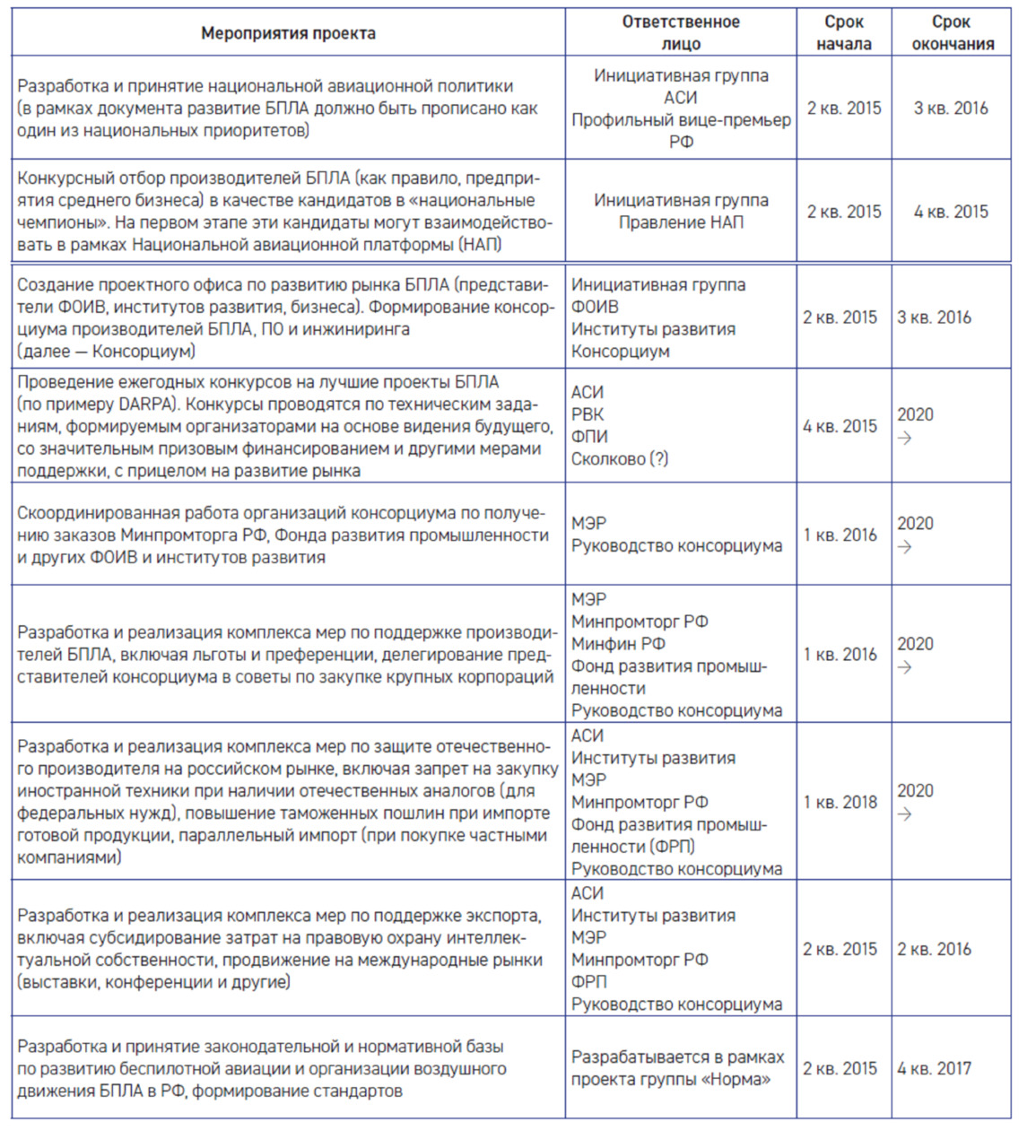

ШАБЛОН ДЛЯ ОПИСАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАЖДОЙ ИЗ ИНИЦИАТИВ

Результаты проекта

Благодаря комплексу мер, принятых в ближайшие три года, к 2020–2025 годам в стране появились 2–3 крупные национальные компании в сфере БПЛА, ПО и инжиниринга, способные конкурировать за лидерство в своих сегментах на мировом рынке. БВС получили законодательную возможность летать в общем воздушном пространстве (разрабатывается в рамках других групп).

Ответственные лица

•Шадрин А. Е., директор департамента Минэкономразвития РФ

•Жуков С. А., генеральный директор Центра передачи технологий

Бенефициары/Проигравшие

•Предприниматели МСБ и научно-техническое сообщество в сфере разработки и создания БПЛА

•Российская компания-монополист в сфере авиапрома, иностранные производители БПЛА, стремящиеся доминировать на российском рынке

Кто делает инвестиции?/Кто создает спрос?

•Государство и частные инвесторы (на основе ГЧП)

•Российские госкорпорации, органы исполнительной власти, юридические и физические лица.

Международное сотрудничество

•Развитие существующих связей (авиапром) + новое (тех. альянс со странами БРИКС)

Наследие Форсайт-флота 2015

Результаты работы групп Аэронет

Раиса Козлова

7 декабря 2015 года

Постановка Аэронет на старте Форсайт-флота 2015

Aeronet НТИ — это распределенные системы беспилотных летательных аппаратов. Эта формулировка определяет понимание того, как будет выглядеть рынок в будущем, к чему должны прийти в итоге с точки зрения структуры взаимоотношений между участниками рынка — создание экосистемы Aeronet. Традиционные рынки построены по принципу системы — механика, инженерное взаимодействие, преобладает инженерное мышление. Новые рынки, Netы, должны быть построены по принципу экосистемы — живой, эволюционирующей, возникающей в живой логике.

Экосистема представляет собой множество различных типов самостоятельных игроков, взаимоувязанных друг с другом в единый организм.

(Все предложенные вниманию проекты, сегменты и решения необходимо дополнительно верифицировать через этапы жизненного цикла и критерии отбора («лестница Пескова»)).

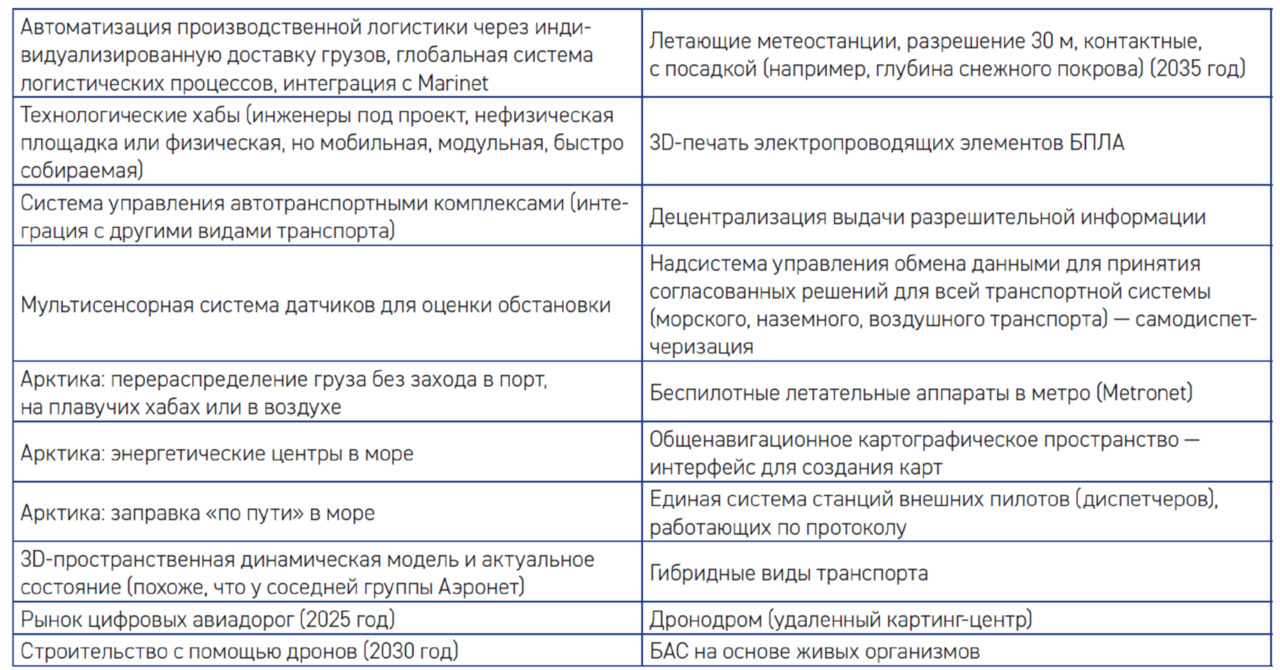

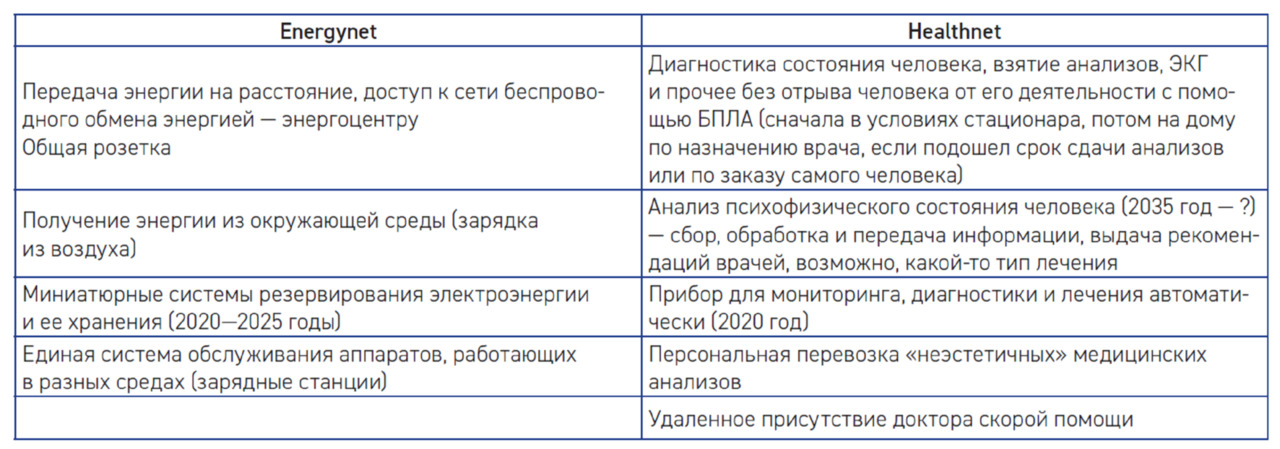

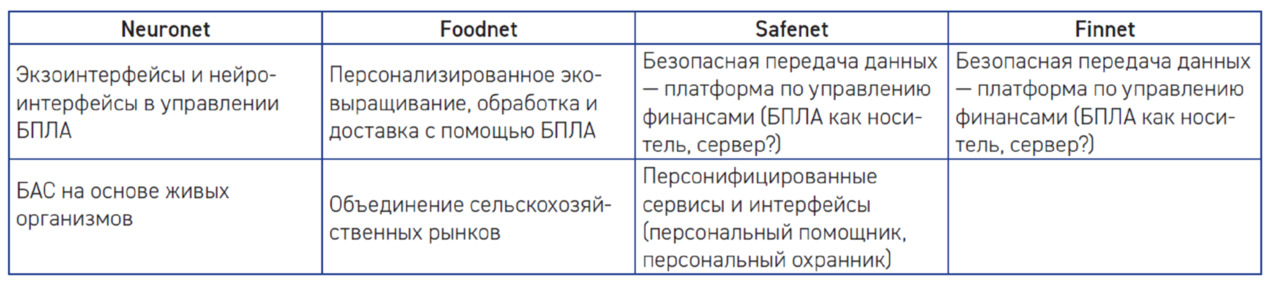

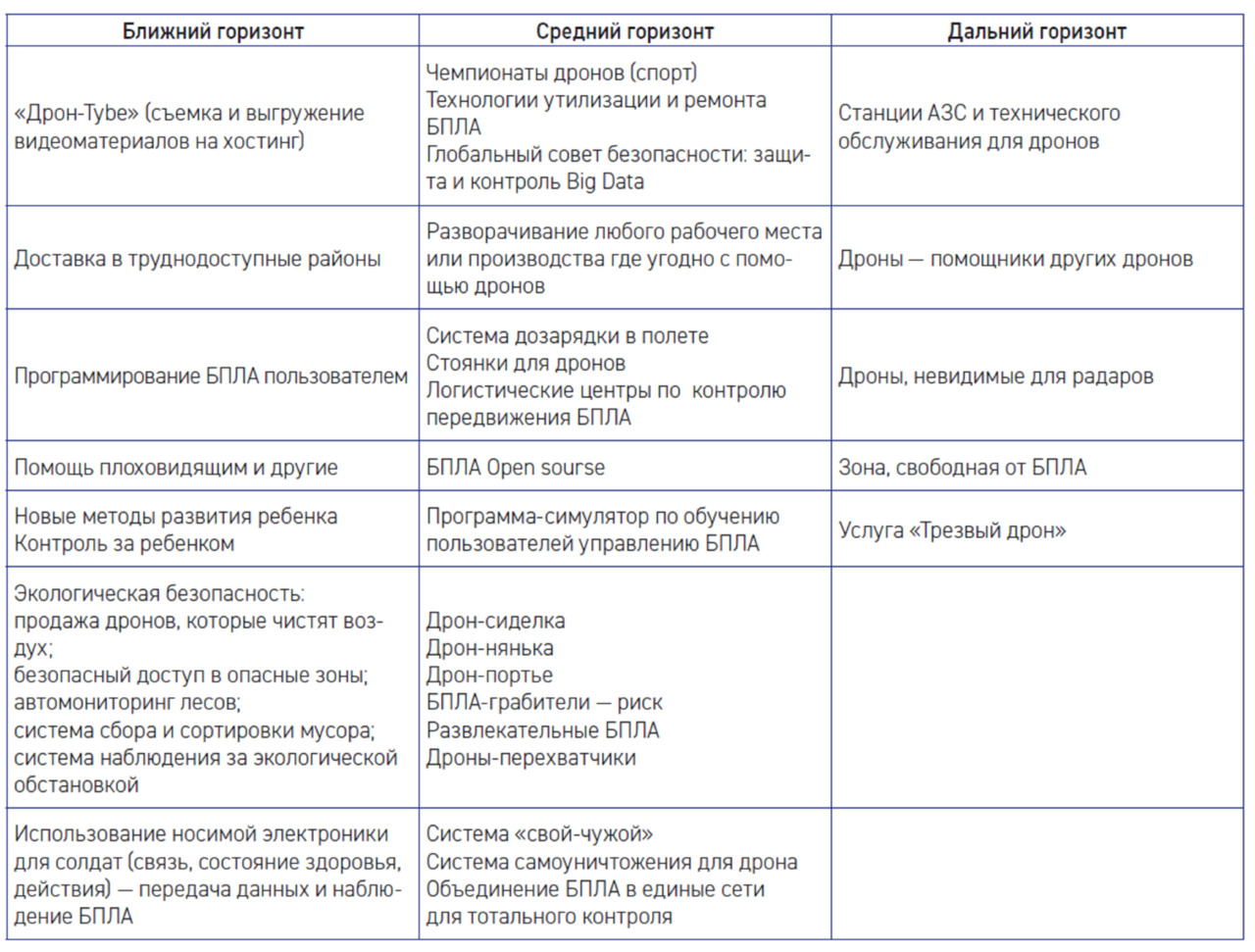

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ СЕГМЕНТЫ МЕЖДУ NETАМИ.

(Перечень сущностей, полученных в результате «опыления» с картами и сегментами других рынков и групп) 14 мая 2015 года

Март 2015 года

Дорожная карта Аэронет

Предварительная версия дорожной карты Аэронет

Москва

30 апреля 2015 года

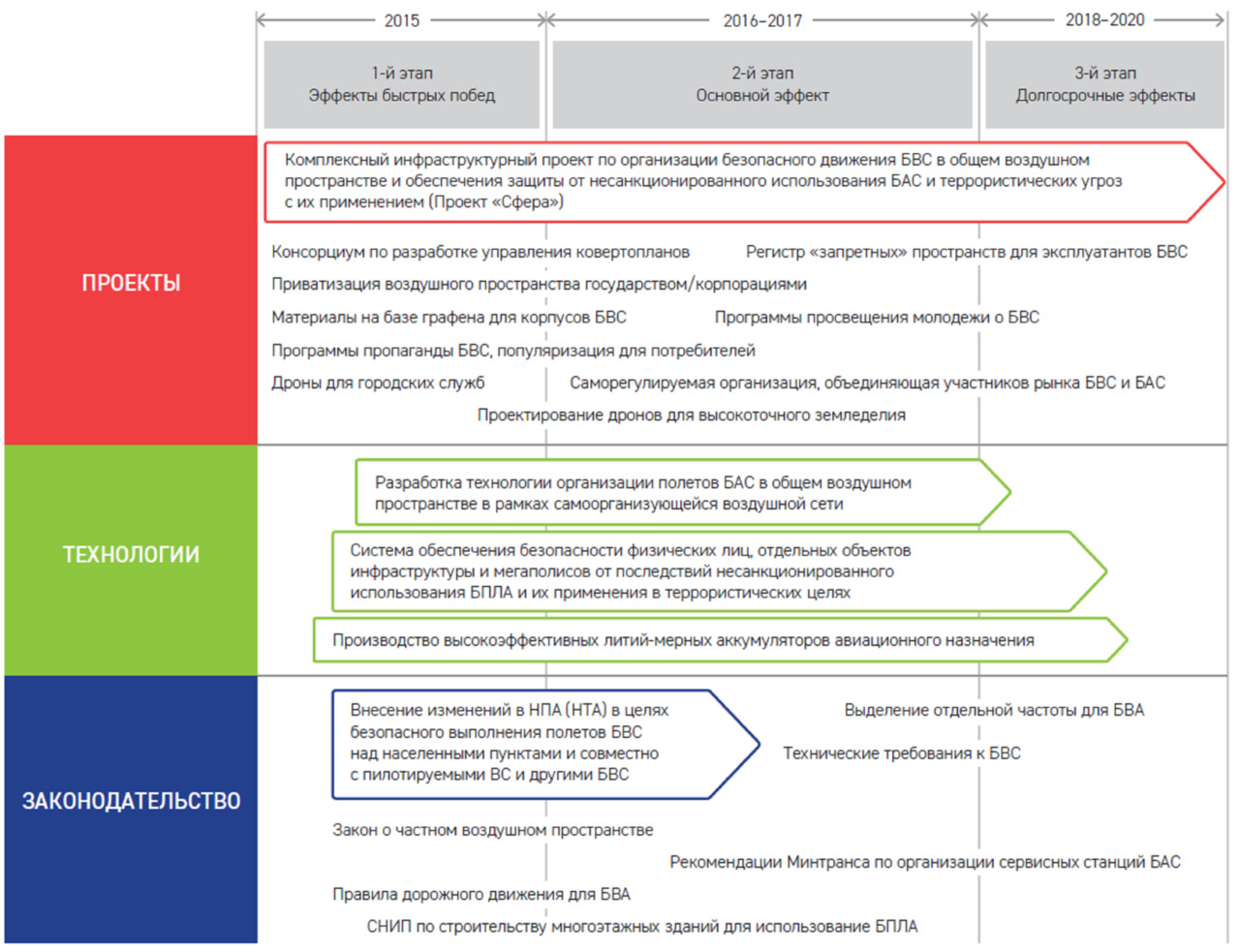

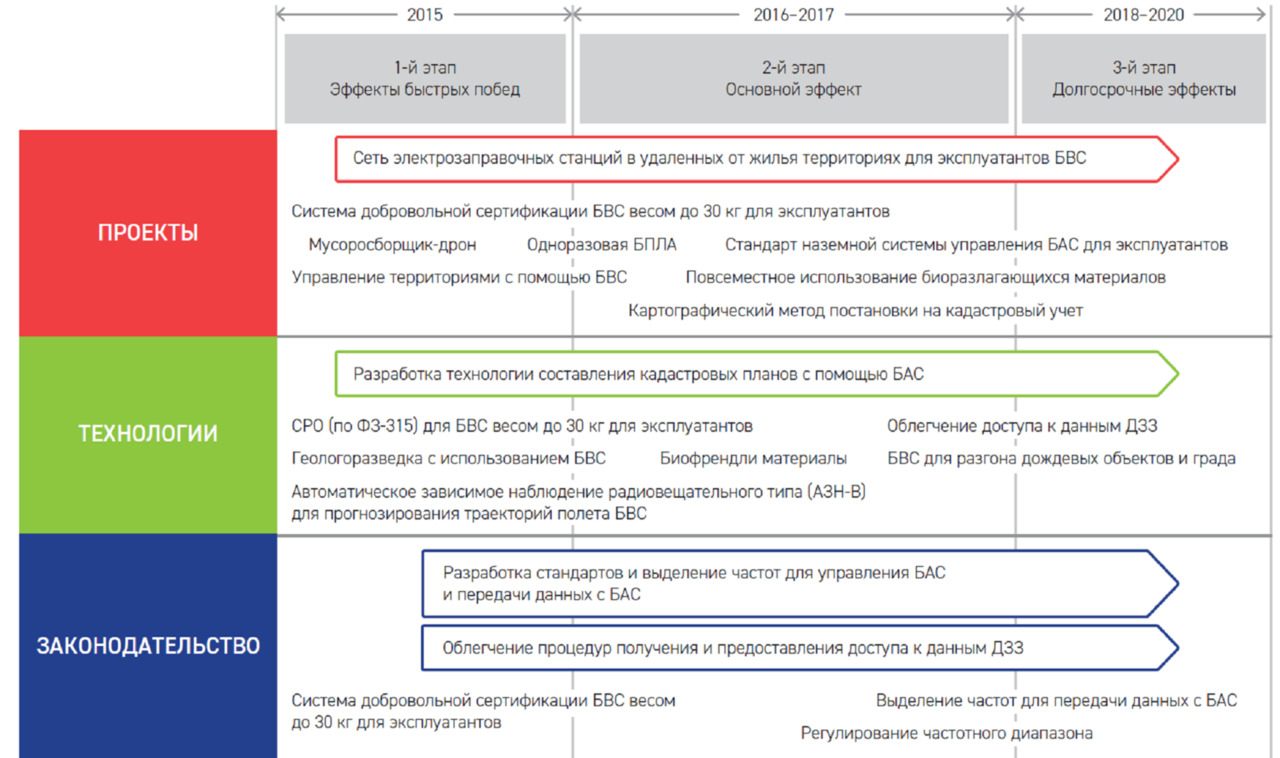

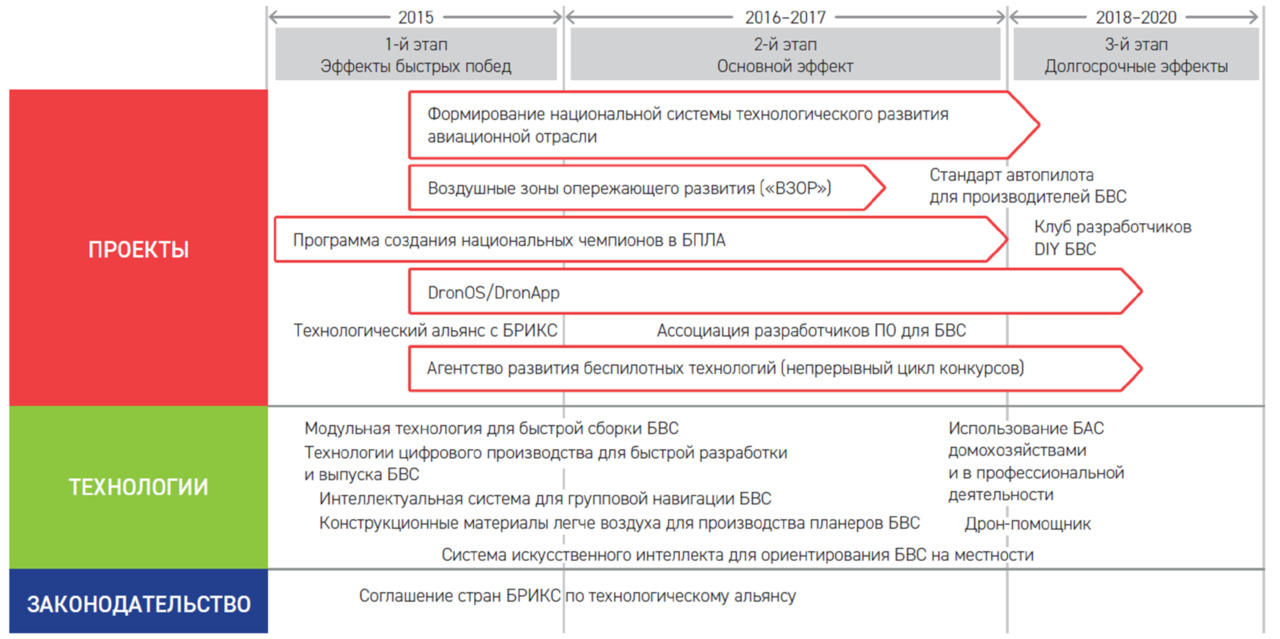

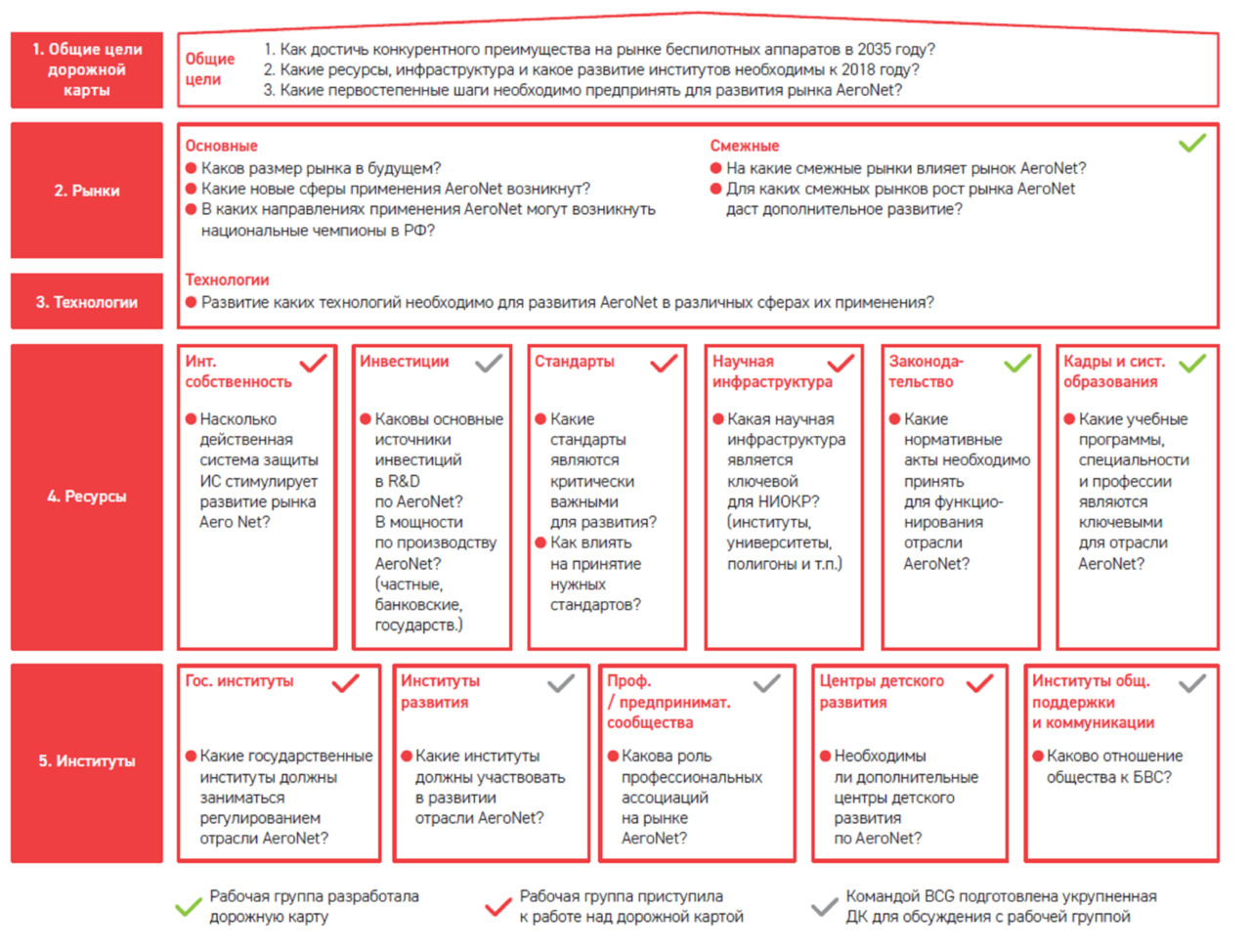

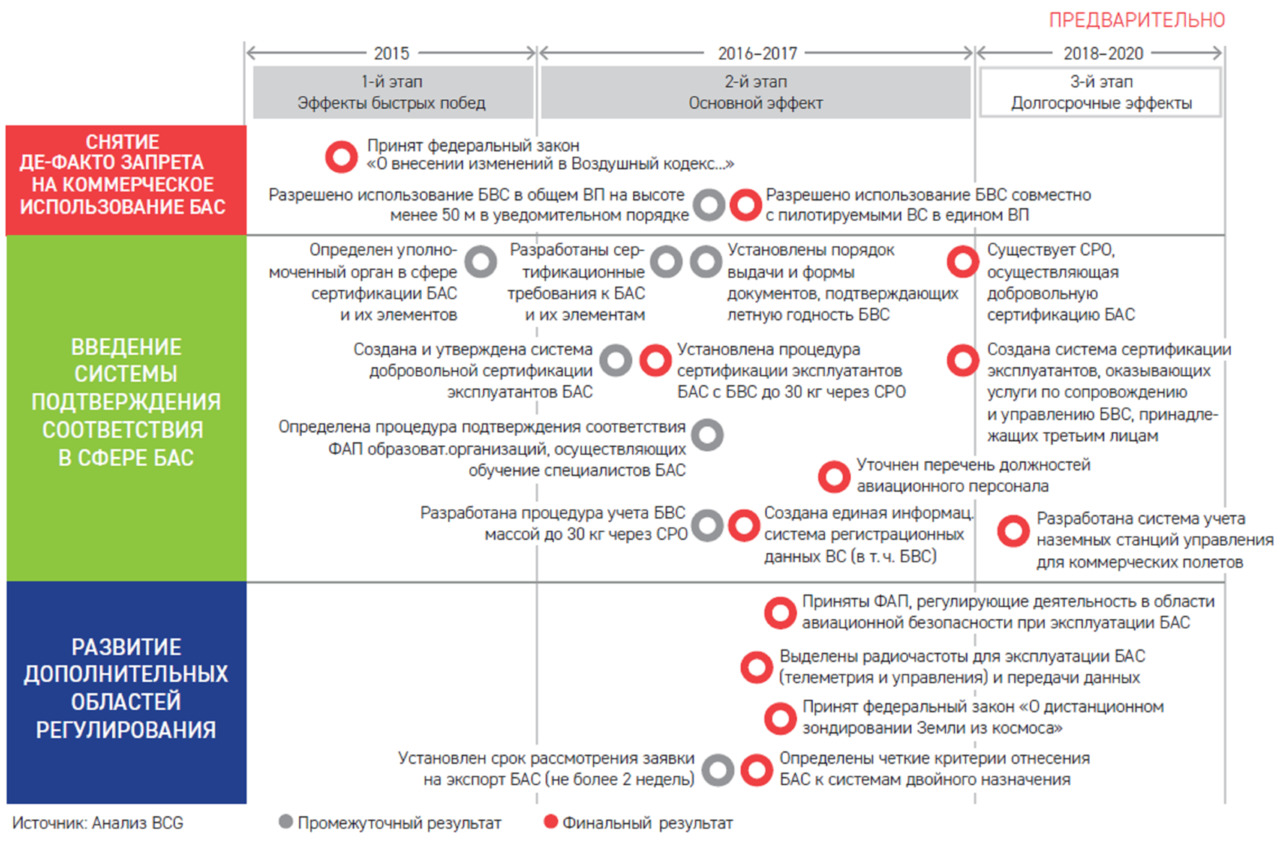

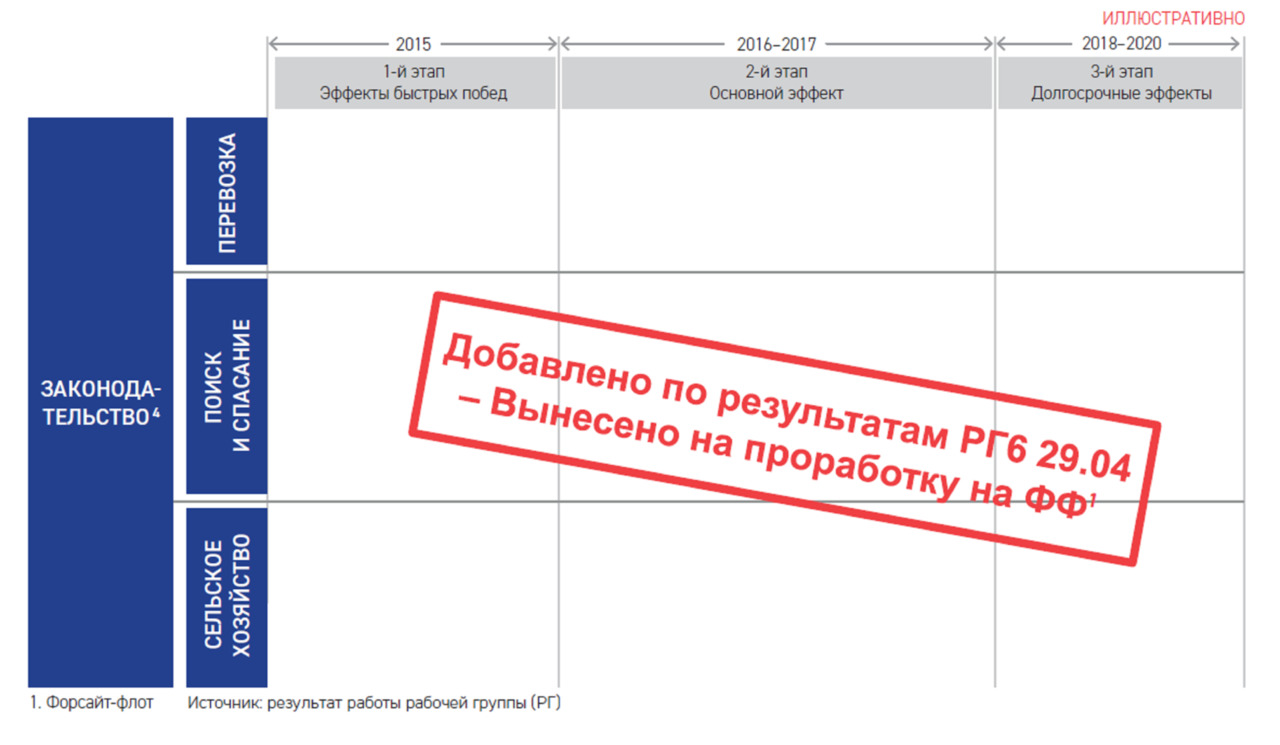

ДОРОЖНАЯ КАРТА ОБЪЕДИНЯЕТ УКРУПНЕННЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПО ПЯТИ КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ НА ПРИМЕРЕ АЭРОНЕТ

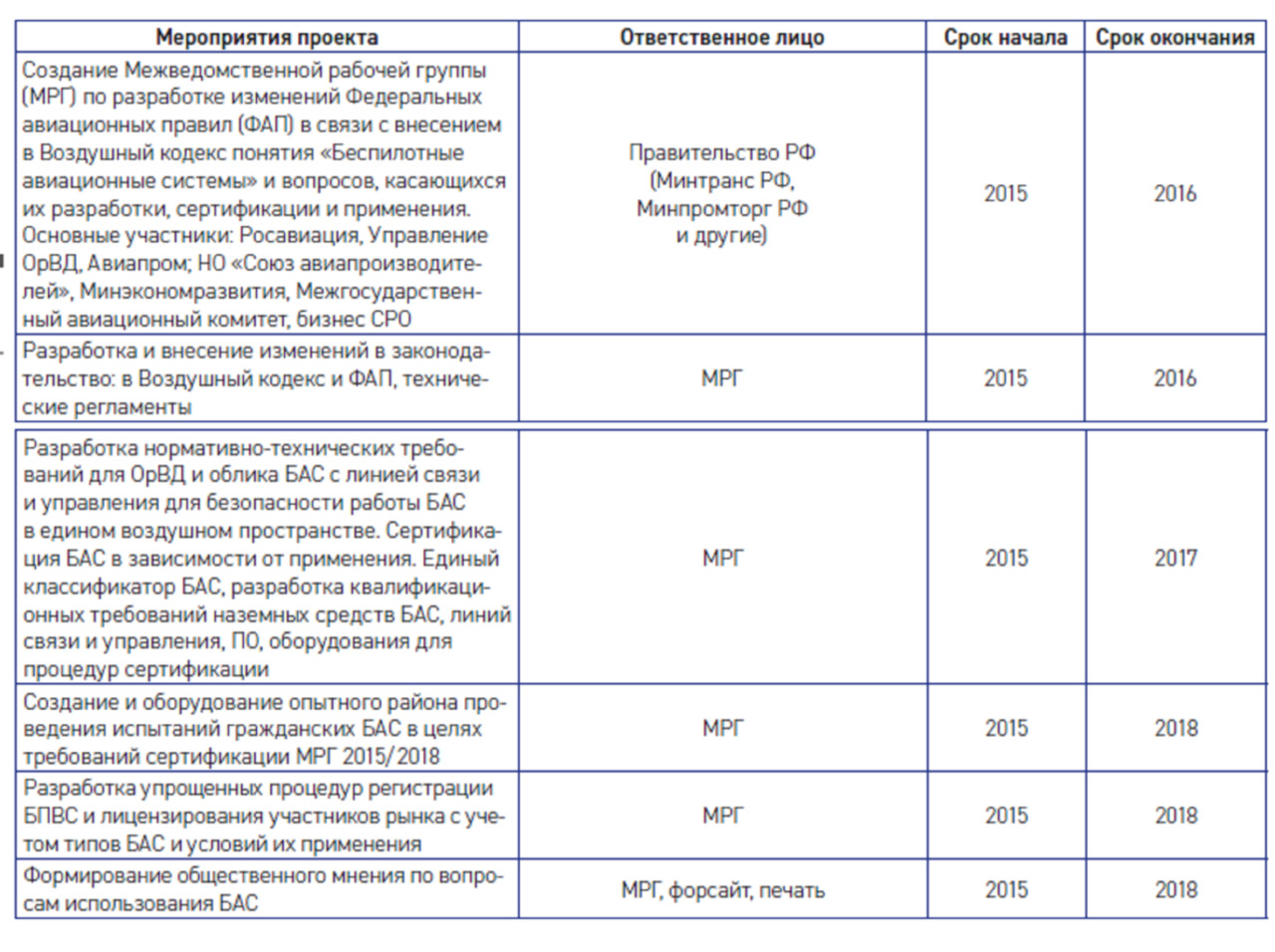

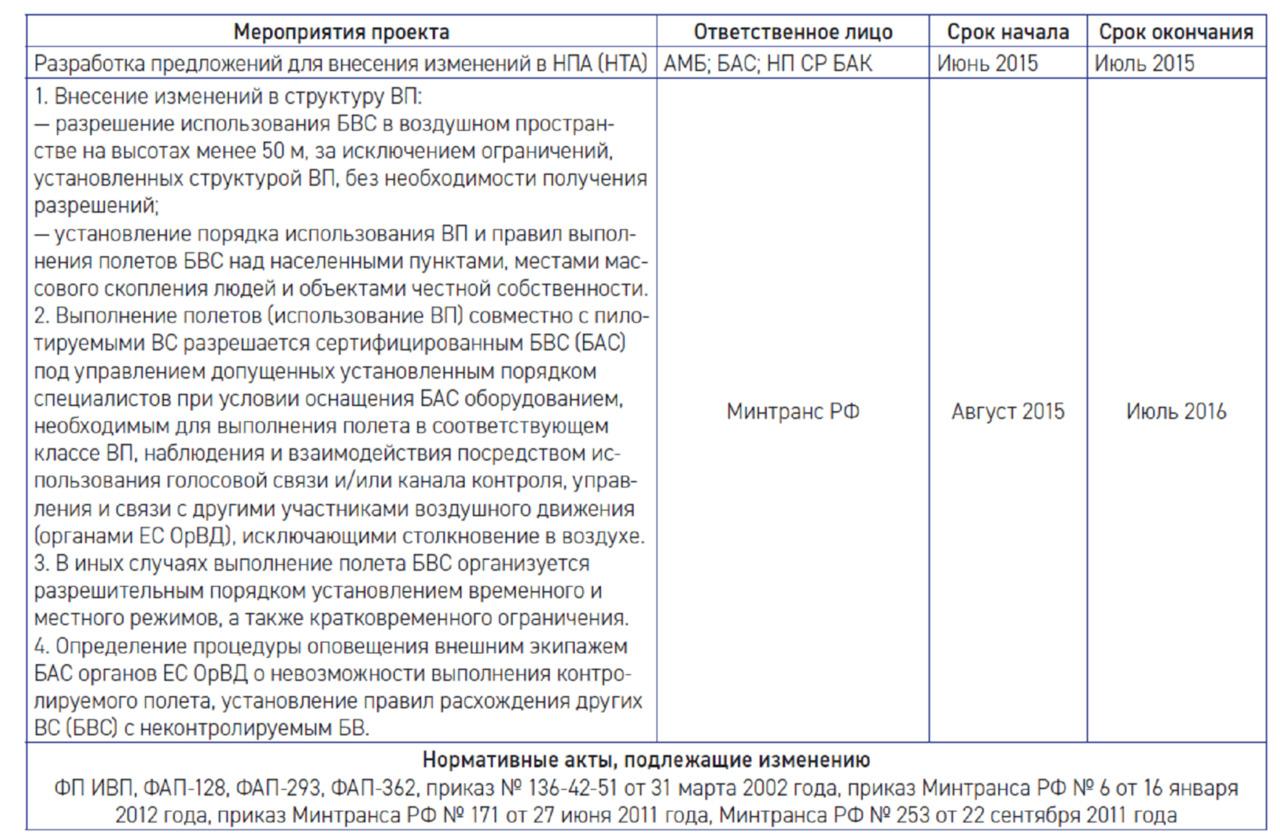

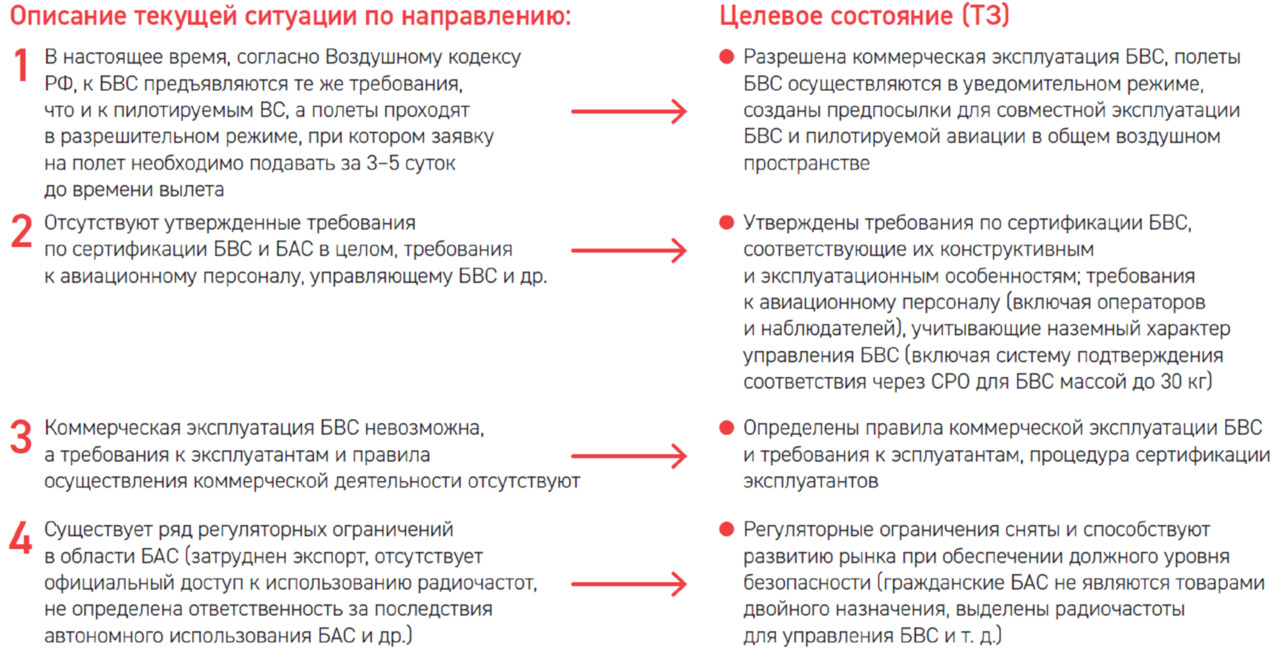

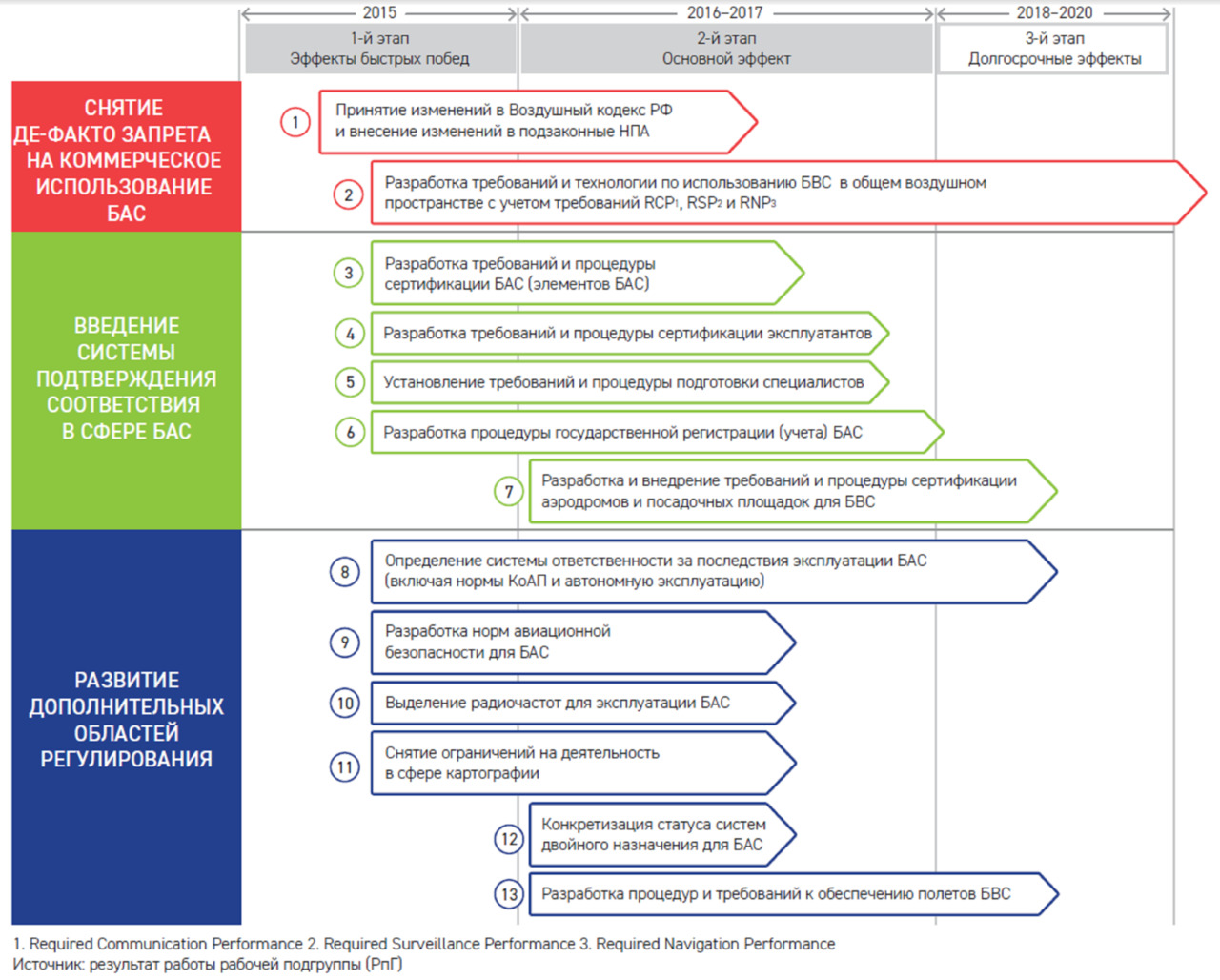

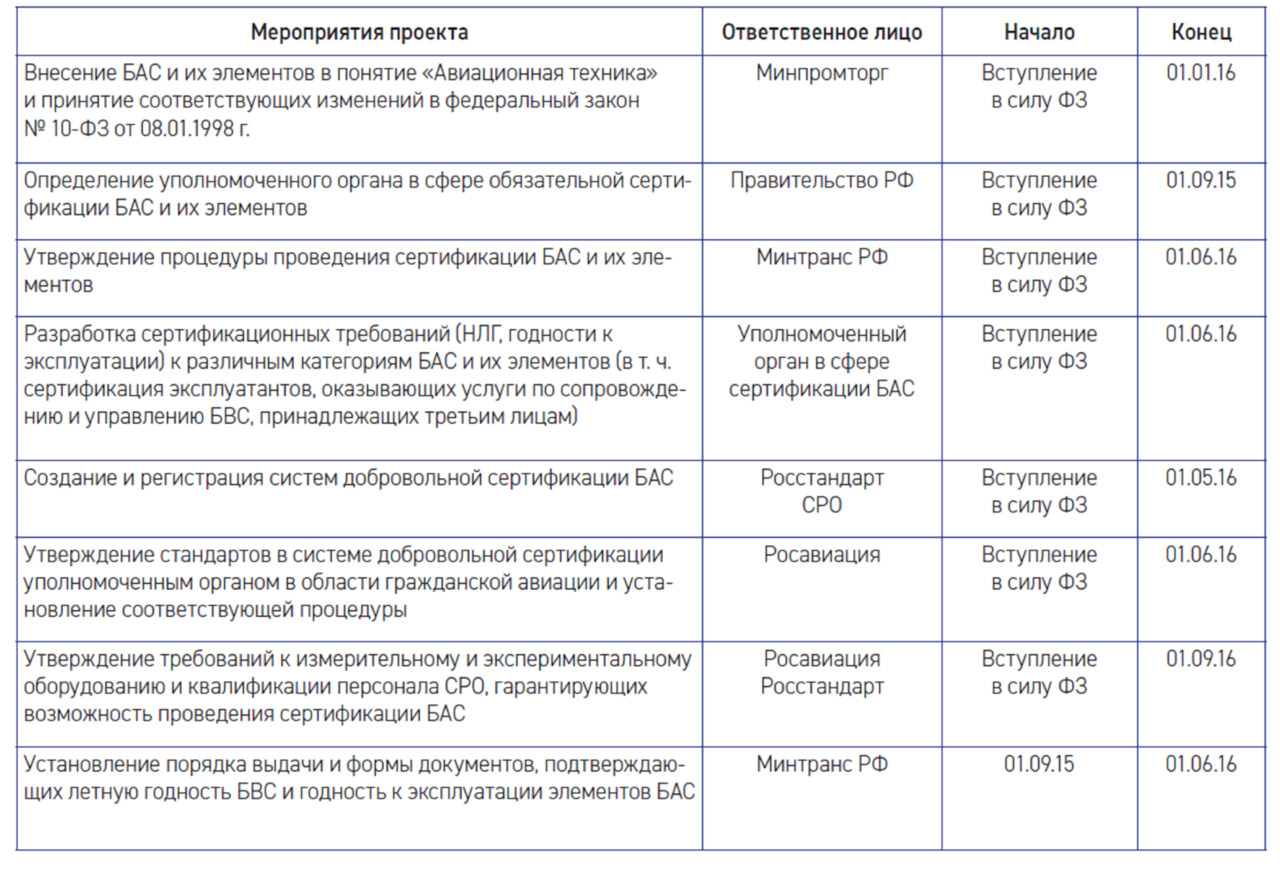

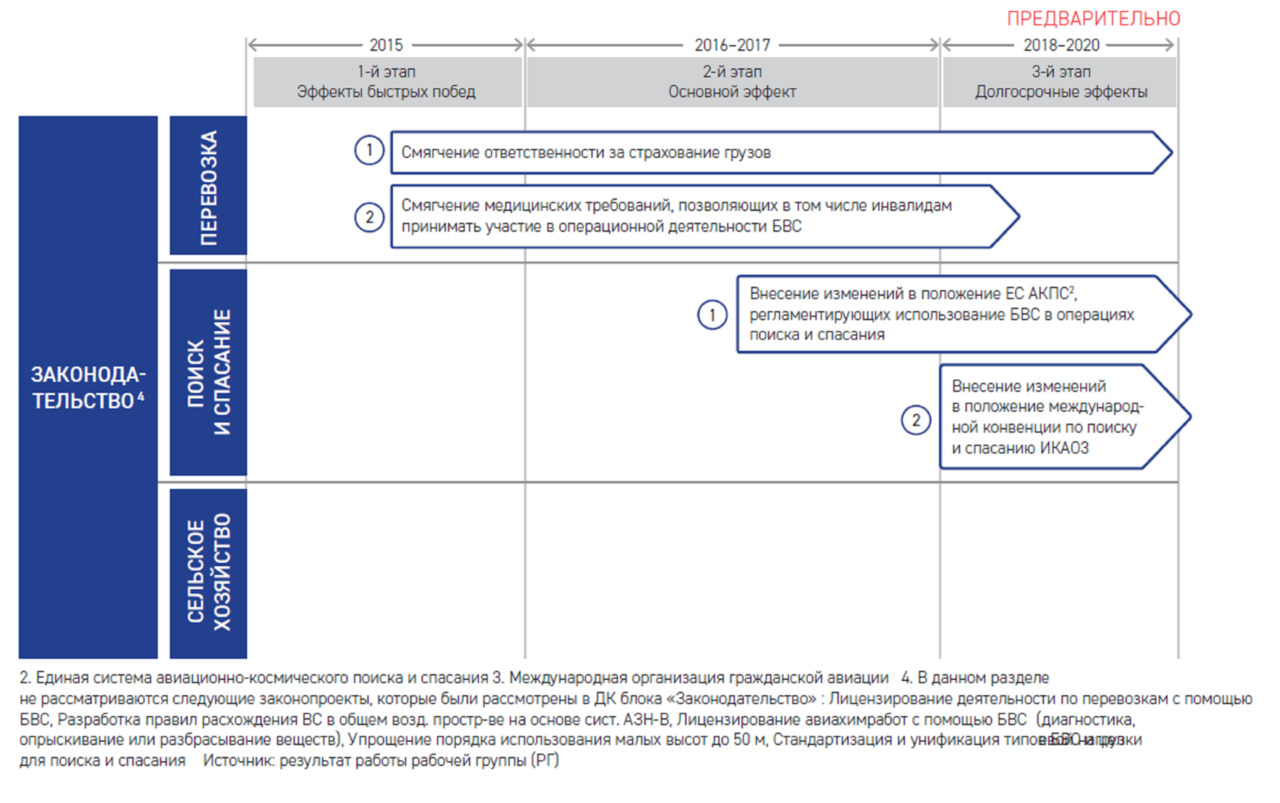

ДОРОЖНАЯ КАРТА АЭРОНЕТ ПО БЛОКУ «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО»

ЦЕЛИ И ОБОСНОВАНИЕ ДК ПО РЫНКУ АЭРОНЕТ

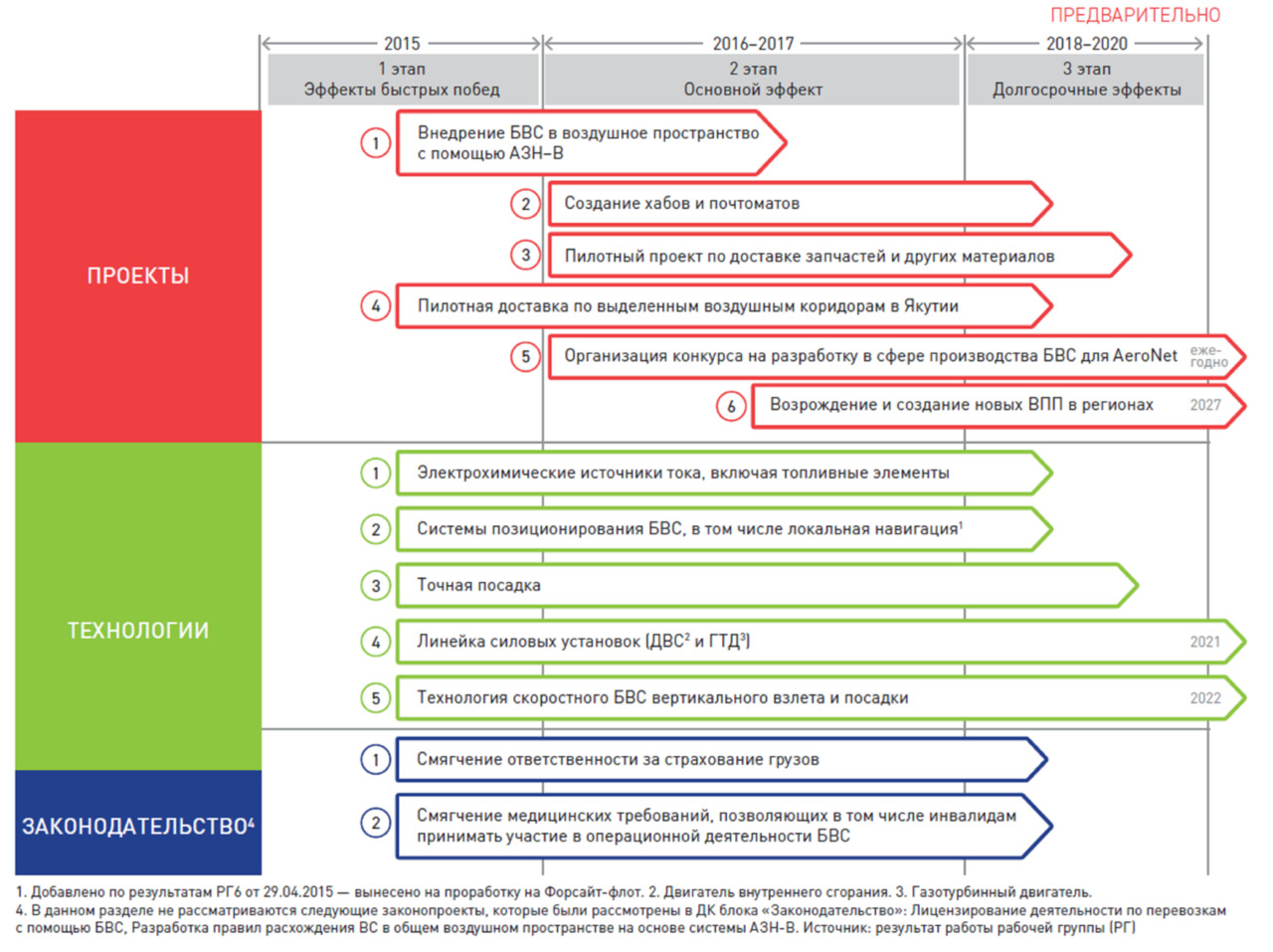

УКРУПНЕННАЯ ДК ПО РЫНКУ АЭРОНЕТ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Предварительно

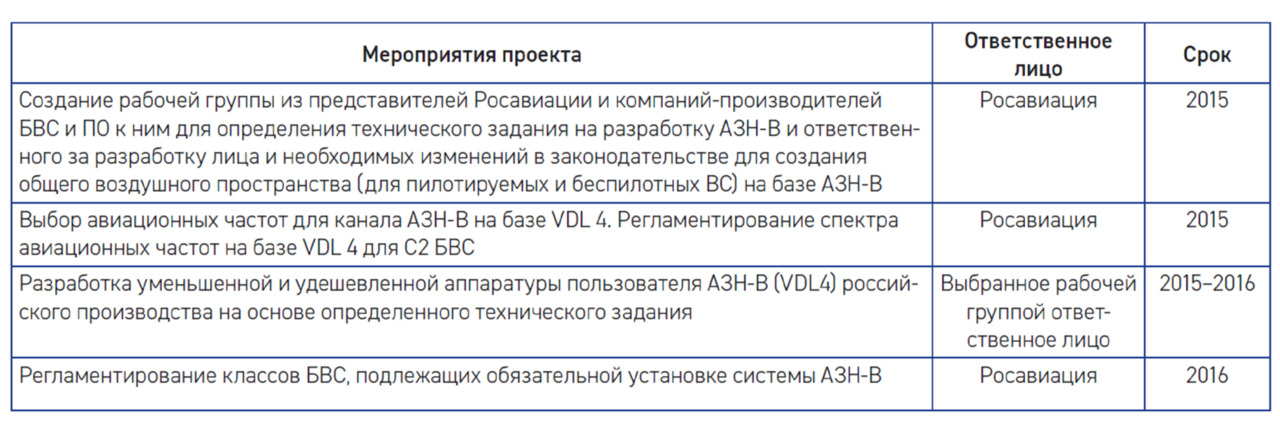

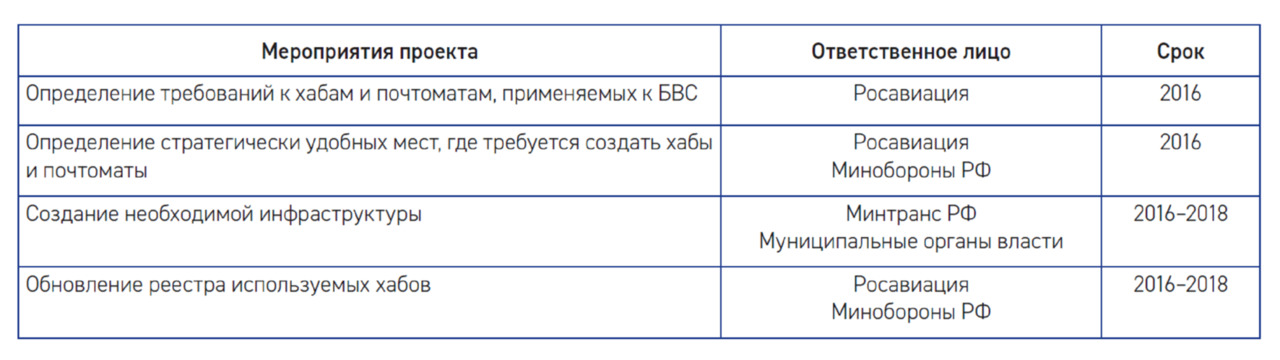

ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

(источник — результат работы рабочей подгруппы)

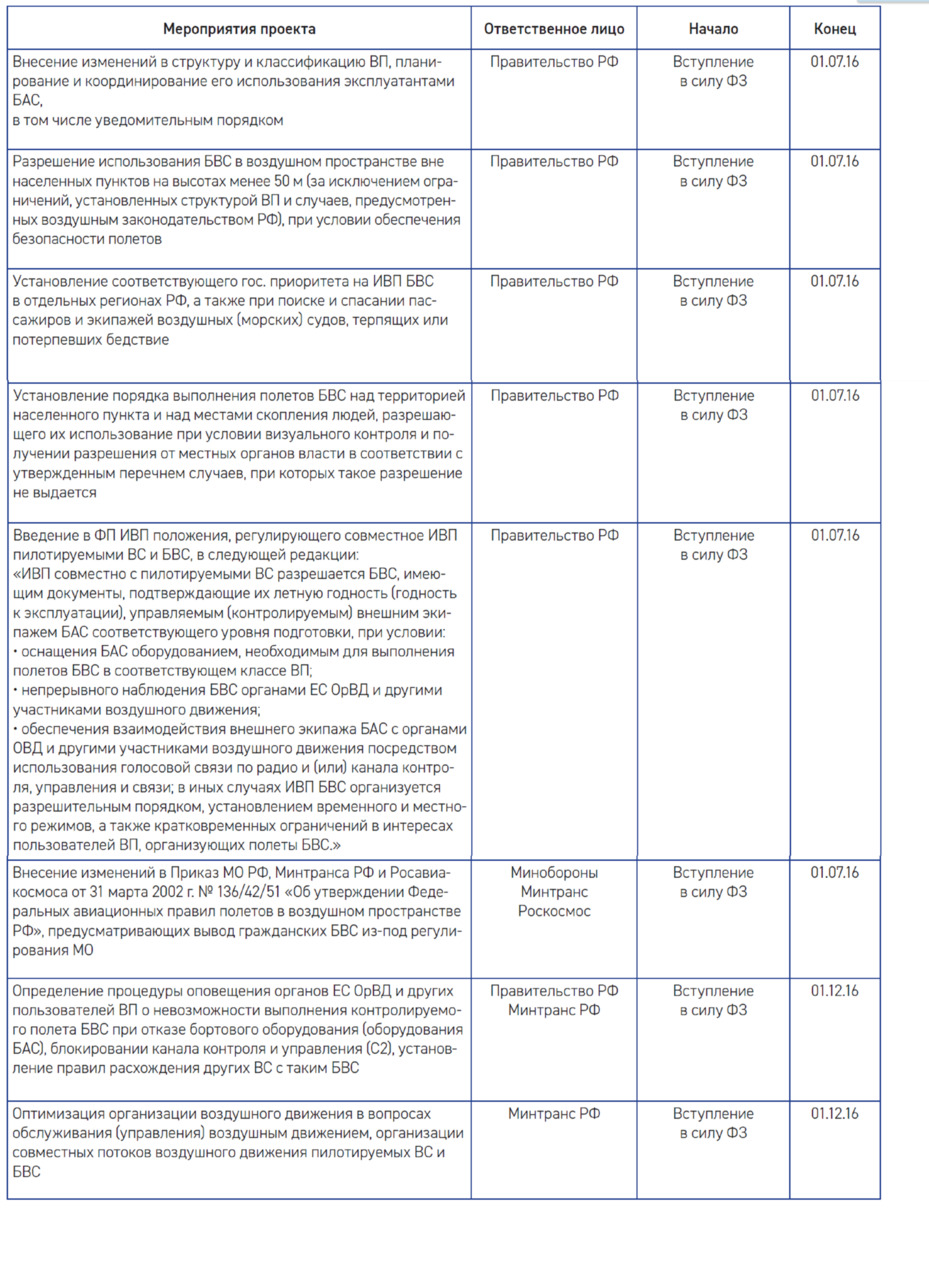

ПРИНЯТИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ВОЗДУШНЫЙ КОДЕКС (ВК) РФ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДЗАКОННЫЕ НПА

Результаты проекта

Снят де-факто запрет на коммерческое использование БАС

Ответственное лицо/Организация

Правительство РФ

Основные показатели

К 2017 году утверждена основная нормативно-правовая база для использования БАС в общем воздушном пространстве

Нормативные акты, подлежащие изменению

«Воздушный кодекс Российской Федерации» №60-ФЗ от 19.03.1997 (ред. от 14.10.2014)

Мероприятия проекта

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части использования беспилотных воздушных судов»

Отв. лицо

•Госдума РФ

•Совет Федерации РФ

•Президент РФ

Начало: 01.05.15

Конец: 01.07.15

РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ И ТЕХНОЛОГИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БВС В ОБЩЕМ ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ RCP (REQUIRED COMMUNICATION PERFORMANCE), RSP (REQUIRED SURVEILLANCE PERFORMANCE) И RNP (REQUIRED NAVIGATION PERFORMANCE)

Результаты проекта

•Использование БВС в ВП на высоте менее 50 м без необходимости получения разрешения

•Возможность совместного ИВП (использования воздушного пространства) пилотируемыми ВС и БВС при соответствии БВС определенным условиям

•Установление приоритетов ИВП в интересах БАС при проведении операций по поиску и спасанию

Ответственное лицо/Организация

Минтранс РФ

Основные показатели

•Разрешено использование БВС совместно с пилотируемыми ВС в едином ВП к 2017 году

•Разрешено коммерческое использование БВС в населенных пунктах при соблюдении определенных правил

Нормативные акты, подлежащие изменению

•ФП ИВП, утверждены постановлением Правительства РФ №138 от 11 марта 2010 года

•ФАП «Организация воздушного движения в Российской Федерации», утверждены приказом Минтранса РФ №293 от 25 ноября 2011 года

•ФАП «Порядок осуществления радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации», утверждены приказом Минтранса РФ №362 от 26 декабря 2012 года

•Приказ Минобороны РФ, Минтранса РФ и Росавиакосмоса №136/42/51 от 31 марта 2002 года «Об утверждении Федеральных авиационных правил полетов в воздушном пространстве Российской Федерации»

•Приказ Минтранса РФ №6 от 16 января 2012 года «Об утверждении Федеральных авиационных правил „Организация планирования использования воздушного пространства Российской Федерации“»

•Приказ Минтранса РФ №171 от 27 июня 2011 года «Об утверждении инструкции по разработке, установлению, введению и снятию временного и местного режимов, а также кратковременных ограничений»

•Приказ Минтранса РФ №253 от 22 сентября 2011 года (ред. от 16 сентября 2014 года) «Об утверждении границ зон и районов Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов, аэроузлов, вертодромов, границ классов воздушного пространства»

РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ И ПРОЦЕДУРЫ СЕРТИФИКАЦИИ БАС

Результаты проекта

•Разработка сертификационных требований к БАС и их элементам

•Утверждение процедуры сертификации БВС различной массы (обязательная сертификация для БВС массой более 30 кг)

•Создание сертифицирующих органов, определение уполномоченного органа в сфере обязательной сертификации БАС

Ответственные лица/Организации

•Минтранс РФ

•Минпромторг РФ

•Авиарегистр МАК (при условии наделения МАК полномочиями по обязательной сертификации БАС с БВС массой свыше 30 кг и их элементов)

Основные показатели

Выдано не менее 50 сертификатов БАС к 2017 году

Нормативные акты, подлежащие изменению

•Федеральный закон №10-ФЗ от 08 января 1998 года «О государственном регулировании развития авиации»

•Постановление Правительства РФ №367 от 23 апреля 1994 года «О совершенствовании системы сертификации и порядка расследования авиационных происшествий в гражданской авиации Российской Федерации»

•Авиационные правила «Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей» (АП-21) (приказ Минтранса РФ №474 от 19 декабря 2013 года)

•Приказ Минтранса РФ №132 от 16 мая 2003 года «Об утверждении федеральных авиационных правил „Экземпляр воздушного судна. Требования и процедуры сертификации“»

•Приказ Минтранса РФ №118 от 17 апреля 2003 года «Об утверждении Федеральных авиационных правил „Положение о порядке допуска к эксплуатации единичных экземпляров воздушных судов авиации общего назначения“»

•Постановление Правительства РФ №395 от 30 июля 2004 года «Об утверждении положения о Министерстве транспорта Российской Федерации»

•Постановление Правительства РФ №396 от 30 июля 2004 года «Об утверждении положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта»

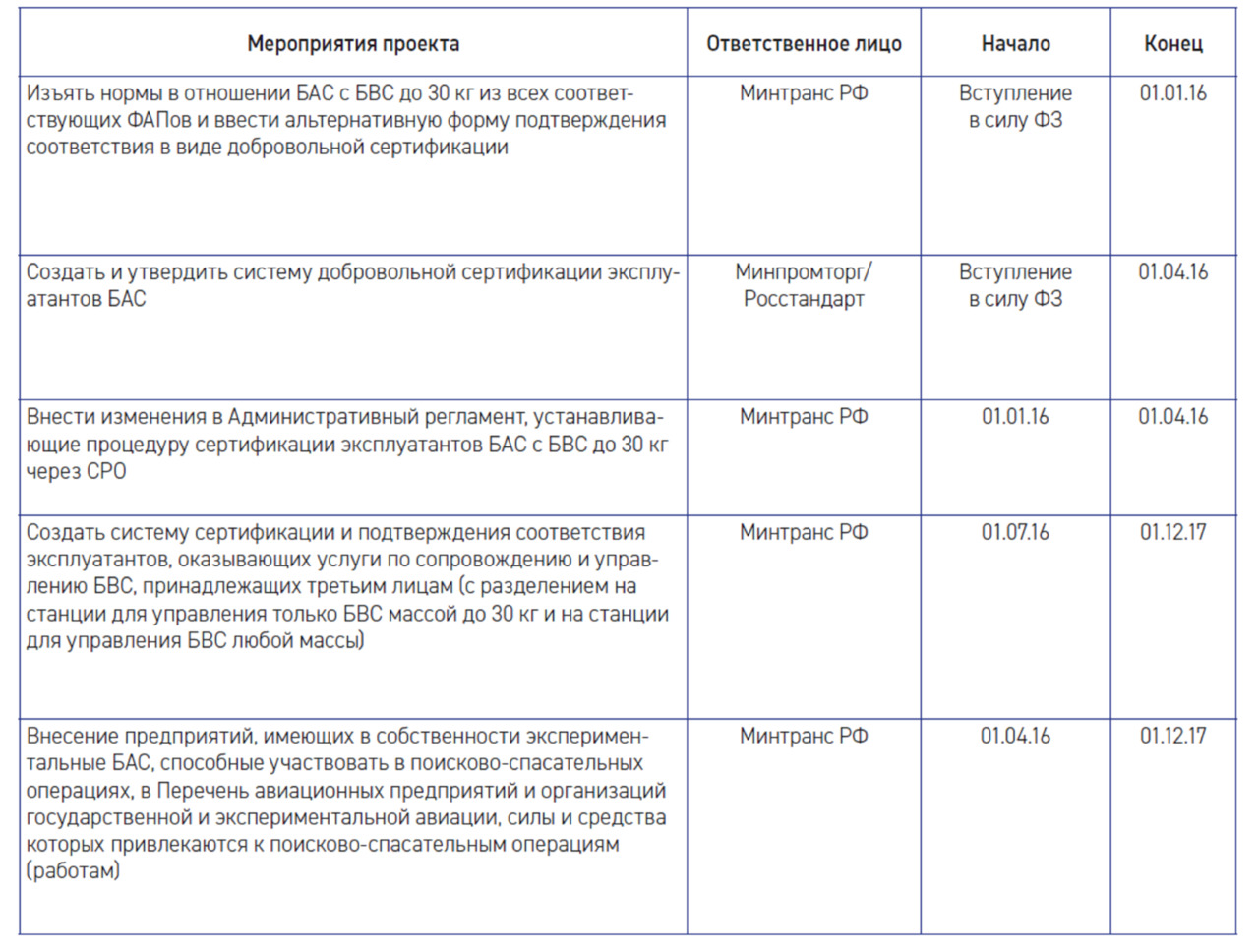

РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ И ПРОЦЕДУРЫ СЕРТИФИКАЦИИ ЭКСПЛУАТАНТОВ

Результаты проекта

Создана и утверждена единая процедура сертификации эксплуатантов с учетом особенностей БАС

Ответственное лицо/Организация

Минтранс РФ

Основные показатели

Выдано не менее 10 сертификатов эксплуатанта БАС к 2017 году

Существует не менее одной СРО, осуществляющей добровольную сертификацию эксплуатантов БАС

Нормативные акты, подлежащие изменению

•Приказ Минтранса РФ №86 от 13 марта 2013 года «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по организации и проведению обязательной сертификации юридических и физических лиц, выполняющих авиационные работы»

•Приказ Минтранса РФ №118 от 17 апреля 2003 года «Об утверждении ФАП „Положение о порядке допуска к эксплуатации единичных экземпляров воздушных судов АОН“»

•Приказ Минтранса РФ №147 от 12 сентября 2008 года «Об утверждении ФАП „Требования к членам экипажа ВС, специалистам по техническому обслуживанию ВС и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) ГА“»

•Приказ Минтранса РФ №220 от 6 августа 2014 года «Об утверждении перечня авиационных предприятий и организаций государственной и экспериментальной авиации, силы и средства которых привлекаются к поисково-спасательным операциям (работам)»

•Приказ Минтранса РФ №249 от 23 декабря 2009 года «Об утверждении Федеральных авиационных правил „Требования к проведению обязательной сертификации физических лиц, юридических лиц, выполняющих авиационные работы. Порядок проведения сертификации“» и пр.

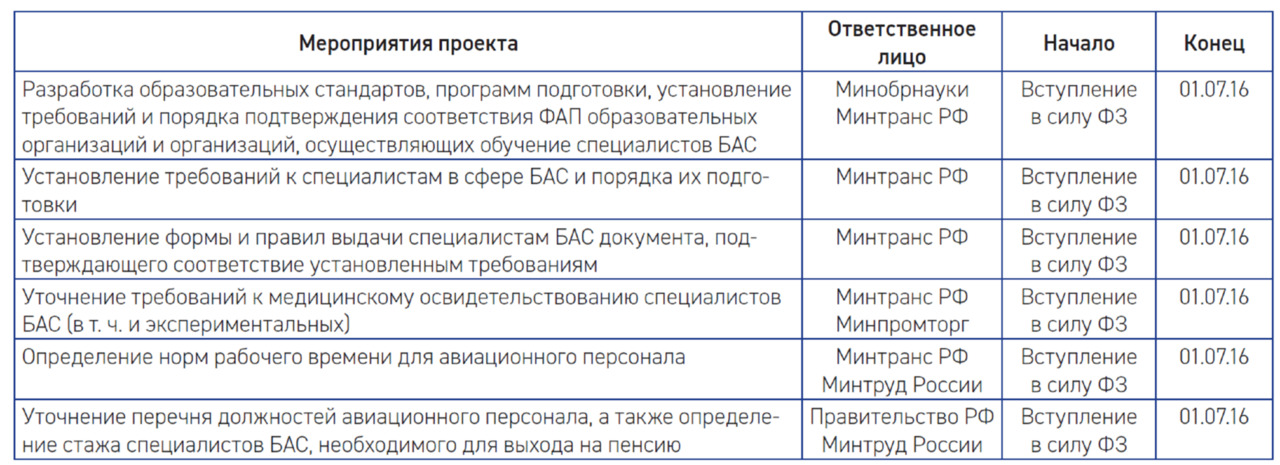

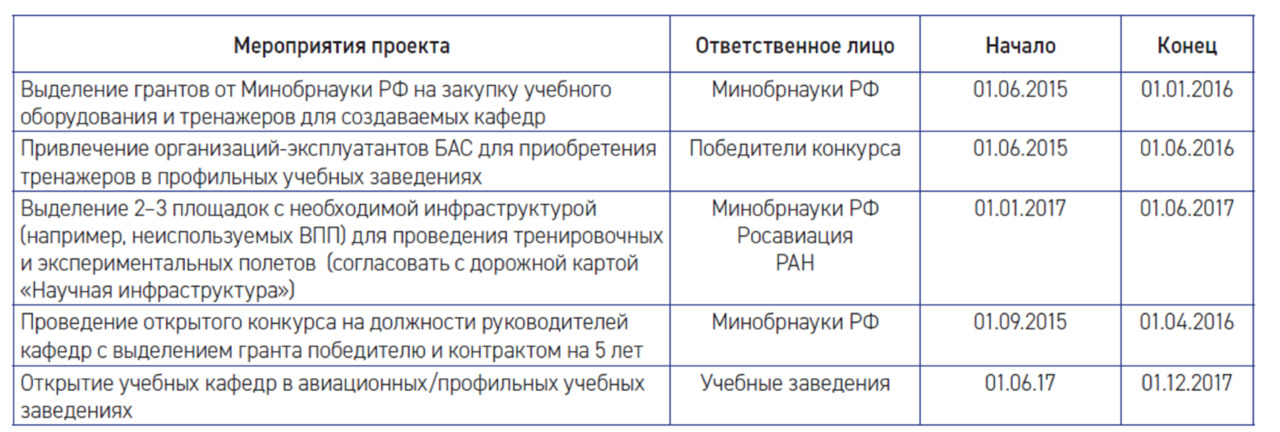

УСТАНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И ПРОЦЕДУРЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Результаты проекта

•Разработаны требования и порядок подготовки специалистов в сфере БАС

•Разработаны образовательные стандарты, программы подготовки и требования к образовательным организациям

•Установлены правила выдачи, форма свидетельств специалистов БАС

•Включение специалистов БАС в перечень авиационного персонала

Ответственное лицо/Организация

Минтранс РФ

Минпромторг РФ

Минтруд РФ

Основные показатели

Существует не менее трех сертифицированных программ для подготовки специалистов БАС

Нормативные акты, подлежащие изменению

•Федеральные авиационные правила «Сертификация авиационных учебных центров», утвержденные приказом ФАС РФ №23 от 29 января 1999 года

•Федеральные авиационные правила «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденные приказом Минтранса РФ №147 от 12 сентября 2008 года

•Постановление Правительства РФ №395 от 30 июля 2004 года «Об утверждении положения о Министерстве транспорта Российской Федерации»

•Постановление Правительства РФ №396 от 30 июля 2004 года «Об утверждении положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта»

•Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ №32 от 29 января 2009 года «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел „Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов организаций воздушного транспорта“»

•Федеральные авиационные правила «Медицинское освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации», утвержденные приказом Минтранса РФ №50 от 22 апреля 2002 года

•Приказ Росавиакосмоса №80 от 24 июня 2003 года «Об утверждении Федеральных авиационных правил „Врачебно-летная экспертиза авиационного персонала экспериментальной авиации“»

•Приказ Минтранса РФ №39 от 13 февраля 2013 года «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по предоставлению в установленном порядке эксплуатантам воздушных судов освобождений от выполнения установленных требований, связанных с перевозкой опасных грузов воздушным транспортом»

•Постановление Правительства РФ №670 от 06 августа 2013 года «Об утверждении Правил проведения проверки соответствия лиц, претендующих на получение свидетельств, позволяющих выполнять функции членов экипажа гражданского воздушного судна, сотрудников по обеспечению полетов гражданской авиации, функции по техническому обслуживанию воздушных судов и диспетчерскому обслуживанию воздушного движения, требованиям федеральных авиационных правил, а также выдачи таких свидетельств лицам из числа специалистов авиационного персонала гражданской авиации»

РАЗРАБОТКА ПРОЦЕДУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ (УЧЕТА) БАС

Результаты проекта

Разработана система государственной регистрации (учета) БВС

Ответственное лицо/Организация

Минтранс РФ

Росавиация

Минпромторг РФ

Основные показатели

Создана единая информационная система, включающая информацию обо всех зарегистрированных и учтенных БВС к 2018 году

Нормативные акты, подлежащие изменению

•Приказ Минтранса РФ №457 от 05 декабря 2013 года «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по государственной регистрации гражданских воздушных судов и ведению Государственного реестра гражданских воздушных судов Российской Федерации»

•Федеральный закон №31-ФЗ от 14 марта 2009 года (ред. от 01 июля 2011 года) «О государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними»

•Налоговый кодекс РФ (часть первая) №146-ФЗ от 31 июля 1998 года (ред. от 08 марта 2015 года)

•Налоговый кодекс РФ (часть вторая) №117-ФЗ от 05 августа 2000 года (ред. от 06 апреля 2015 года)

•Постановление Правительства РФ №438 от 5 июня 2008 года «О Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)

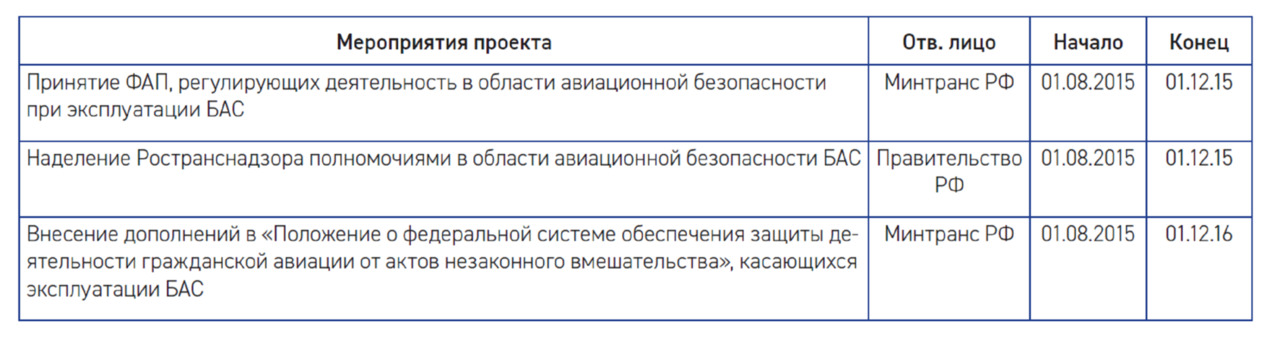

РАЗРАБОТКА НОРМ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ БАС

Результаты проекта

Разработаны нормы авиационной безопасности для БАС

Ответственное лицо/Организация

Росавиация

Основные показатели

Утверждены требования по авиационной безопасности к эксплуатантам БАС

Нормативные акты, подлежащие изменению

•Приказ Минтранса РФ №142 от 28 ноября 2005 года (ред. от 31 января 2008 года) «Об утверждении Федеральных авиационных правил „Требования авиационной безопасности к аэропортам“» (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 декабря 2005 года №7321)

•Федеральный закон №16-ФЗ от 09 февраля 2007 года (ред. от 03 февраля 2014 года) «О транспортной безопасности» (с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 06 мая 2014 года)

•Федеральные авиационные правила, аналогичные Приказу Минтранса РФ №29 от 27 марта 2003 года «Об утверждении Федеральных авиационных правил „Требования по авиационной безопасности к эксплуатантам авиации общего назначения“» (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 апреля 2003 года №4456)

•Постановление Правительства РФ №398 от 30 июля 2004 года (ред. от 27 декабря 2014 года) «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта»

•Постановление Правительства РФ №897 от 30 июля 1994 года (ред. от 14 декабря 2006 года) «О Федеральной системе обеспечения защиты деятельности гражданской авиации от актов незаконного вмешательства»

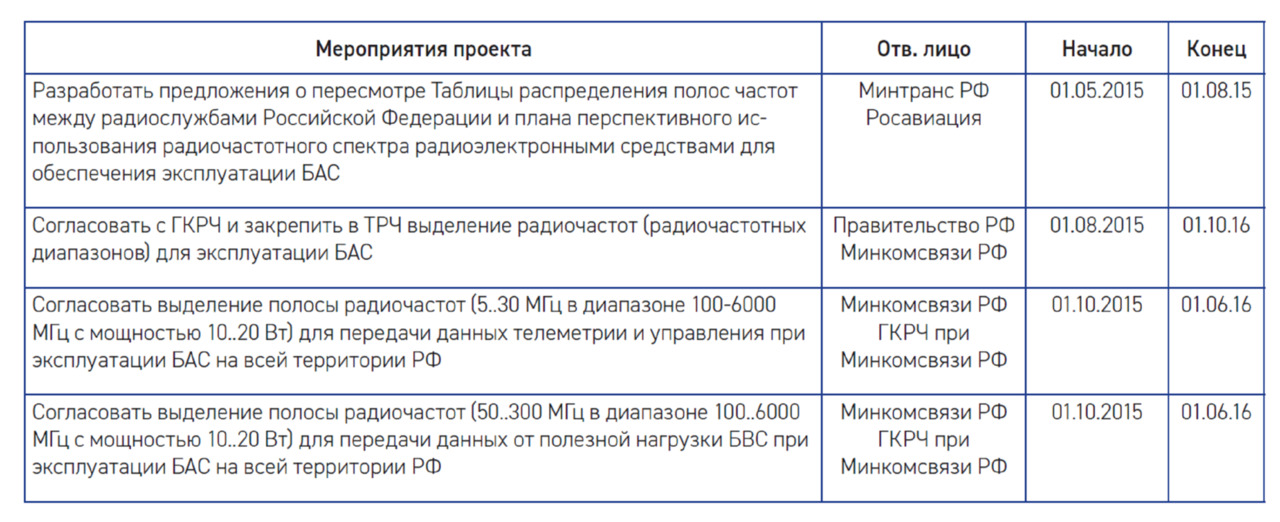

ВЫДЕЛЕНИЕ РАДИОЧАСТОТ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ БАС

Результаты проекта

Выделение полосы радиочастот для передачи данных телеметрии и управления при эксплуатации БАС на всей территории РФ

Выделение полосы радиочастот для передачи данных от полезной нагрузки при эксплуатации БАС на всей территории РФ

Ответственное лицо/Организация

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) при Минкомсвязи РФ

Основные показатели

Выделены радиочастоты для эксплуатации БАС (телеметрия и управление) и передачи данных к 2017 году

Нормативные акты, подлежащие изменению

Постановление Правительства РФ №1049—34 от 21 декабря 2011 года «Об утверждении таблицы распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации»

СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ КАРТОГРАФИИ

Результаты проекта