Бесплатный фрагмент - А тополя все растут

Пока деревья будут большими

Перед тем как сесть за это краткое предисловие, я перечитал книгу Мухамеда Кармокова «А тополя всё растут». Не потому, что сюжет позабыт или нужно было готовиться к подробному анализу романа — объем предисловия не давал простора для последнего. Я хотел воспользоваться случаем, чтобы попытаться разгадать одну загадку, заданную этой книгой исследователям литературы.

Всякая книга • — плохая она или хорошая — должна непременно-обладать одним свойством: ее должны читать. Социология чтения, мак и общая социология культуры, массовых коммуникаций, у нас плохо разработана. Тем более нет сколь-нибудь удовлетворяющих методик измерения читательской аудитории литературы на кабардинском и балкарском языках, призванных отразить и сложные условия ее взаимодействия с русскоязычной литературой. Неопределенный массив информации о читательских вкусах и пристрастиях применительно к кабардинской литературе последних лет все же накоплен путем опросов, интервью, своеобразных контент-анализов, с участием библиотек, республиканской организации Общества любителей книги. Да спросите любого библиотекаря, особенно сельского, какую книгу на кабардинском языке читают больше всего? И вам ответят: «А тополя всё растут».

С момента появления романа, выходившего двумя выпусками — в 1977 и 1979 гг., — он стал самой популярной кабардинской книгой, она не задержалась на полках книжных магазинов и мало отдыхает на библиотечных полках. Посвященные ей читательские конференции, другие обсуждения прошли во многих селениях и городах. Еще до выхода книги на русском языке автор получил более 200 писем от читателей — мало кто из нас может похвастаться таким вниманием публики.

Роман заслуживает быть особенно отмеченным еще и потому, что он опровергает досужие вымыслы пессимистов по отношению к родной словесности, позволяющие составлять неверные прогнозы о ее будущем, домыслы, будто бы кабардинцы на родном языке мало читают, а все ждут перевода на русский. Что точно по многим наблюдениям — мало пишут (говорю о читателях), что, по всей очевидности, связано, с особенностями национального характера: не привыкли «изливать душу» на бумаге, публично обсуждать свои чувства, не выработался вкус к эпистолии. Вот почему приведенное количество читательских писем представляется рекордным.

В чем же загадка, тайна этого литературного феномена?

В этом легче будет разобраться с позиции нашего сегодняшнего понимания жизни, с учетом изменений, происшедших в обществе и в сознании людей.

Не забудем, что первые варианты романа появились в период, ставший пограничным между двумя эпохами в истории страны,

когда в обществе сильно ощущалась необходимость перемен. В литературной жизни завершался этап героического эпоса, уходили в прошлое романтика революции, эпоха «индустриальных» и «аграрных» романов, поэтизации «трудовых подвигов». Как отклик на усиление внимания общества к вопросам морали, проблемам гуманизма, четко обозначалась тяга писателей к внутреннему миру человека, к изображению деталей быта, не героических дел, а обыкновенных повседневных занятий людей.

Не станем скрывать и это: некоторые из нас в /гот период позволяли себе свысока смотреть на произведения, подобные «Тополям»: бытовизм! Теперь видно, что именно сочувственное изображение быта, художественное исследование психологии попавших в драматические ситуации простых людей и принесли роману успех. И надо признаться: писатель раньше нас ощутил потребность людей в обновлении подходов к этим вопросам. И хотя был риск натолкнуться на глухое непонимание ценителей «производственных» романов и на косые взгляды официальных лиц, смело пошел на это. Как. и на нарушение господствовавшего в те годы в культурной жизни республики странного табу. После известной кампании разноса романа ведущего кабардинского писателя о Великой Отечественной войне считалось антипатриотичным писать что-либо плохое о национальной жизни, об изменниках, убийцах, ворах, женщинах легкого поведения из своего народа. Но М. Кармоков решил не проходить мимо тревожных тенденций, подтачивающих устои народной нравственности, мимо отрицательных явлений в быту, ведущих к деградации личности, засорению общественной морали новыми, чуждыми народному духу, стандартами поведения.

В романе, однако, значительная часть отведена хозяйственной жизни села. Есть в нем и традиционный для той поры треугольник: председатель колхоза, парторг, (секретарь райкома. И в этой сюжетной линии автор ясно выражает свое видение конфликтов: промедление с назревшими изменениями, особенно в методах управления, равносильно краху.

Но в центре повествования оказалась печальная судьба юной красавицы Альмажан, не перенеся предательства, оскорбления лучших своих чувств, заболевшей неизлечимой болезнью. Созданная для любви и счастья, она угасла во цвете лет. Это в ее душе всё цвели тополя, которые когда-то были ей подарены любимым — двадцать саженцев, в день ее двадцатилетия. Центральный образ романа — тополя — альтернативный знак застою, а в обобщенном понимании — смерти — воспринимается с большим трепетом оттого, что является олицетворением живой природы, постоянно возобновляющейся жизни.

Метафоры, производные от дерева, обладают большой образной эшспрерсией. Они близки к поэтике народного эпоса, к мироощущению кабардинцев, издавна живущих в богатой лесами И садами полосе между горами и степью. Но дерево — вообще традиционный образ у многих народов. Библейские мифы сделали дерево, от которого вкусили блаженство Адам и Ева, источником познания Добра и Зла. Тополя: в душе Альмажан излучают

только добро. Умиротворяющий свет ее души пронизывает всех, кто ее окружает, соприкасается с ее трагической судьбой. Я думаю, что люди так тепло приняли книгу М. Кармокова еще и потому, что читатель, которого мы так долго кормили образами «правильных», решительных, но бездушных, игнорирующих, а то и презирающих простые проявления человеческих радостей героями, стал «аходить в чистом образе больной, но духовно стойкой девушки опору своей силе и своей слабости. Читатель ищет утерянное, тот нравственный стержень народного бытия, который был сильно поколеблен истекшим временем. Хочется. надеяться, что роман будет помогать ему и в наше время сомнений и тревог, когда какая-то неведомая сила решительно потянула людей к своим духовным истокам.

Во всех монотеистических религиях сущность Бога определяется как воплощение идеи справедливости. Но священные писания православия однозначно провозглашают: «Бог есть любовь!» Любовь к ближнему. Да простят мне эту ересь отцы церкви, но получается, что не важно — есть ли бог на небесах или нет его там. Важно, чтоб он был в каждом из нас. Бог есть добро. И только творящий добро в конце концов остается победителем. И еще тот, кто верен памяти.

Каждый раз, когда вижу заголовок на обложке книги Кар-мокова, вспоминаю название давно полюбившегося всем кинофильма «Когда деревья были большими». Не только по созвучию слов, но и по смысловой общности. Помните, как героиня, прекрасная в своей душевной простоте девушка, в конце фильма не хочет верить, что неожиданно заявившийся к ней пожилой мужчина — не ее отец? Она смутно помнит, что в старом дворе, где они жили, когда она была маленькой, росли большие деревья, под которыми они сиживали с отцом. И она не может забыть то время, когда они все были вместе, т. е. когда деревья были большими. Они с тех пор растут из детской памяти, воплотив в себе тоску по родным и близким.

…Умершую Альмажан провожали в последний путь всем селом. Люди еще долго оглядывались на ее дом, вокруг которого вдоль ограды стройными рядами взметнулись в небо ее тополя — все двадцать. Эти люди будут помнить о ней, о ее любви, пока в их памяти эти деревья будут большими.

Будем помнить и мы, читатель.

Мухамед Кармоков пришел в литературу зрелым человеком, пройдя хорошую школу жизни. И творческую — в журналистике. Первая была далеко не всегда радостной. В средней школе учился в военные годы, в вузе в не менее трудные послевоенные. В журналистику его привела любовь к родному языку, уважение к печатному слову. Много лет руководил отделом в газете, главной редакцией республиканского радио. Большая заслуга принадлежит ему в становлении современной радиожурналистики на кабардинском языке. Сам учился умению соединять традиционные, фольклорные формы родной речи со спецификой звучания живого слова в эфире и учил этому многих других. Этот опыт хорошо прослеживается в языке, в стилистике его художественных произведений, написанных легко и изящно в виде живого диалога с читателем.

Первая книга М. Кармокова, сборник рассказов, появилась в 1964 году. С тех пор увидели свет 15 его работ — сборники, отдельные повести, романы. Перевод книги «А тополя всё растут» на русский язык был осуществлен в 1982 году, тогда же роман вышел в Москве, солидным 50-тысячным тиражом. И получил хорошие отклики уже у читателей всей страны.

Это стало. возможным в значительной мере благодаря кропотливой и плодотворной работе над текстом переводчицы Ирины

Ракши. Известной русской писательнице удалось бережно передать художественные достоинства оригинала, сделать достоянием широких читательских кругов отраженные в романе кабардинского писателя обычаи, традиции, особенности быта и мышления его народа.

Настоящее издание является повторением первого. Предваряя его мыслями, навеянными новым прочтением романа, я высказывал свое мнение. У читателя может быть свое. Но, как говорит писатель в авторском вступлении к роману, «сначала надо прочесть эту книгу…».

X. Кауфов

КНИГА

ПЕРВАЯ

Что-то не припомню, чтобы мне хоть раз в жизни попалась в руки книга, в которой автор, в своем вступительном слове или в авторских отступлениях, высказал бы мысль, что он недоволен своим творением или своими героями.

Думаю, втайне каждый писатель отчасти даже любит свое литературное детище. И наверно, это естественно, потому что слишком много дней и ночей он провел над белым листом. Весь ушедший в свое сочинение, он, конечно, постарался вложить в него и ум свой и сердце.

И даже, быть может, душу. А пока автор все это писал и вкладывал, он ведь мог и личного счастья лишиться — от него мог уйти любимый человек. Действительно, кому же захочется быть рядом с тем, кто отдает душу свою и сердце не ему?

Да, писателю нелегко. Нелегко еще и потому, что надо все время иметь в виду и читателя. Надо постараться увлечь его и, таким образом/заставить прочесть до конца написанные почти что кровью строки. А сегодняшнему читателю очень некогда. И он не может отложить на время свои домашние и общественные дела. Он спешит. Темп жизни вырос. Как говорится, век такой. У читателя — и личная жизнь, и, возможно, уже дети и внуки, и работа напряженная. Он, быть может, -труды многих классиков еще не прочел. А тут вдруг незнакомое имя. Стоит ли рисковать?.. Но лично я, набравшись мужества, посоветую — стоит.

Я очень старался, когда писал эту книгу. Старался увлечь читателя и вложил в нее всю свою душу и сердце. И тому, кого заинтересует мой роман, я хочу признаться, что в нем есть кое-какие противоречия. Порой его герои действовали даже вопреки воле автора. Ведь когда-то и у них началась собственная жизнь, а в жизни не может не быть противоречий. Разве нет, например, в твоей жизни, уважаемый читатель, противоречий и неувязок, и все ли в ней гладко? Если ты скажешь «да», позволь мне не поверить. Потому что и в моей жизни, и в его, и в нашей всегда есть шероховатости, неувязки и узелки, и даже какие-то неожиданности. А ведь издавна известно, что книга — это зеркало жизни. Другое дело — какая книга, какое зеркало? О своей, во всяком случае, я судить не берусь и не буду больше утомлять тебя своей речью. Скажу только коротенько еще об одном.

Живет в нашем городе здоровый тучный мужчина. Когда он проходит по ¡улице, тот, кто не знает его, может подумать, что это мудрец или мыслитель. Но кто знает его давно, тот никогда такого не скажет. Никто не видел, чтобы он ускорил шаг или громко заговорил, слишком плохо или слишком хорошо оделся, пришел в восторг или рассердился, кому-то помог или помешал. Книг он не пишет и не читает. В ¡шахматы не играет, «за футбол» не болеет… Он даже рукой не шевельнет, если увидит, что бьют слабого или женщину. У него есть и место работы, вернее, службы. Он его не менял ни разу в жизни. Сослуживцы не могут сказать о нем ни плохого, ни хорошего. Говорят даже, что его ни разу не видели за рюмкой. Один шутник как-то со смехом сказал знакомым: «Хотите, я расскажу

последний анекдот?.. Я видел вчера человека, который видел позавчера нашего «мудреца» с рюмкой в руке». И все рассмеялись.

У нашего «мыслителя» никогда не болел живот. Даже кори у него в детстве не было. Раз только доктор случайно при каком-то обследовании заметил, что у него повышенное давление. Но и тогда у него ничуть не болела голова. А у меня, представьте, давление нормальное, но голова то и дело болит.

Мне кажется, что он спокойно мог бы есть вкусный пирог на глазах у голодных детей и греться, развалившись у костра, и, глядя на него, никто из замерзших уже не смог бы приблизиться к огню.

Я, дорогой читатель, рассказал все это для того, чтобы заверить тебя, что таких людей в моей книге нет. Конечно, своим рассказом о равнодушии я забежал немного вперед и поступил по пословице: «Нет терпенья — пей горячее»… но я готов поклясться, что мои герои, прищемив палец при закладке фундамента,;не прекращают строить свой дом.

Конечно, есть в этой книге и не очень хорошие люди. Но разве в жизни нашей они уже исчезли? Самое. главное, что мы с тобой, дорогой читатель, знаем: рано или поздно они поймут, что в жизни нужно делать только добрые дела. Какой бы прекрасной была тогда наша жизнь!

Разумеется, сейчас, при нашем разговоре, уважаемый читатель, у меня более выгодное положение, чем у тебя: я говорю, а ты только слушаешь. И если ты не согласен — возразить тебе некому. Но сначала надо прочесть эту книгу, тогда мы и поговорим. Можем даже письменно.

1

Собралось все село. Молча стоят у ворот своих домов старухи в темных платках и только скорбно качают головой. Непривычно тихо и печально шепчутся девушки. Молодые парни и те присмирели, группами стоят вдоль всей улицы. И все село Акун находится во власти тишины и скорби.

По кабардинскому обычаю, только мужчины несут мертвое тело. Завернутое в ковср, его выносят из дому. Покачиваясь, оно проплывает мимо двадцати набравших силу тополей, стоящих вдоль ограды. Все село знает, что посажены они несколько лет назад самой Альмажан, теперь уже покойной. И посажено их ровно столько, сколько ей тогда было лет.

Несут по селу всеобщую любимицу, несут в сторону сельского кладбища, на котором издавна хоронят акун-цев.

Покойница — молодая девушка, но каждому здесь известно, что на ее долю выпало столько переживаний, сколько, возможно, не выпадало на долю и зрелой женщины. Все знают, душой она давно повзрослела и как бы перешагнула свою юность, стала старше своих подруг.

Медленно, очень медленно движется похоронная процессия, и невольно кажется, что сама покойная не может и не хочет согласиться с несправедливым, неведомо кем вынесенным ей приговором: так рано покинуть эту прекрасную землю.

Вот и ветки тополей — свидетелей ее любви — словно с надеждой цепляются за безжизненное тело, словно пытаются остановить процессию: может быть, все еще можно исправить? Но люди знают — смерть еще ни разу не возвращала жизни свою добычу.

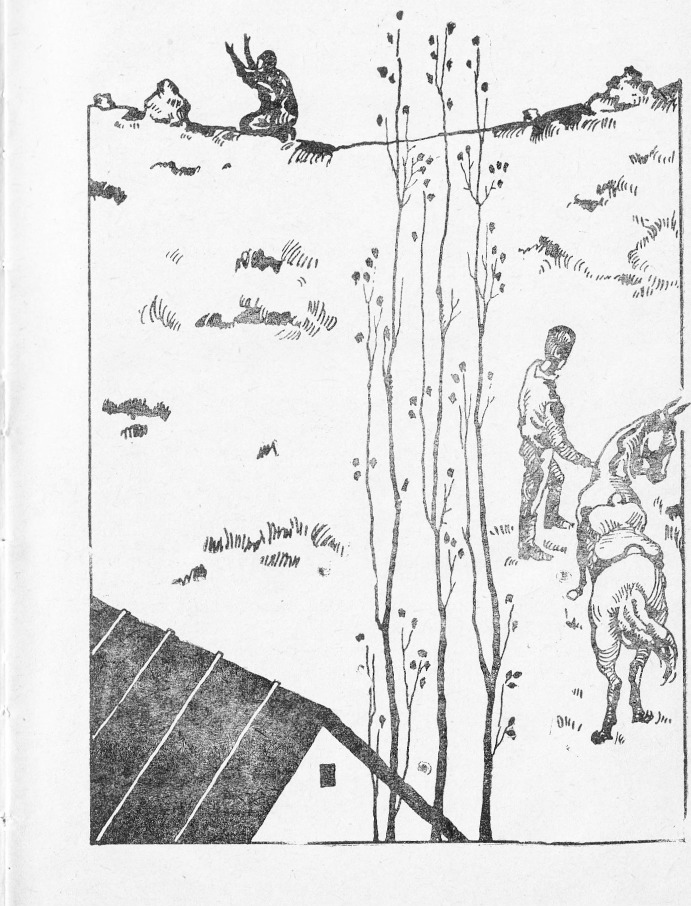

Вот и кладбище. Возле могилы молятся старики, мужчины. Поодаль стоит парень, по всему видно, не здешний, городской. В руках он держит блокнот и, всматриваясь в лица, в толцу, в контур деревьев вокруг могилы, рисует. Он ловит выражение скорби на лице убитой горем матери, страдание или недоумение на лицах взрослых и детей. И все это быстро, уверенными штрихами ложится на бумагу. Но и на лице этого парня тоже лежит печаль.

Он художник, ему нельзя просто отдаваться своему чувству. Все — и боль, и радость — принадлежит не только ему, а всем тем, кто потом увидит его картины, постигнет его чувства. И возможно, тогда откроется им что-то такое, чего раньше они не понимали или не замечали.

А вон там другой парень. Он одиноко стоит на холме, за кладбищем. Гнедой конь, которого он держит в поводу, худ и печален. Печален и сам джигит. Он неотрывно следит за похоронным обрядом и не решается подойти ближе. Он словно отверженный.

Но даже и такое его присутствие вызывает гнев многих, провожающих покойницу. Особенно женщин, причитающих за оградой.

— Гоните оттуда эту собаку, — кричит какая-то старуха.

— Еще глазеет ка свое грязное дело, — вторит другая.

Парень слышит, но не уходит. Видно, прогнать его

можно только силой. Вчера он приходил к дому покойной проститься. Но его не пустили. Иное дело здесь: горе провожающих велико, но поле вокруг широкое, хватает места и для друзей, и для врагов. Да и кто станет гнать человека, который не хочет уходить и норов которого, как знает все село, не отличается кротостью.

Вот и опустили тело девушки в могилу. Вот и посыпались первые комья земли, издавая глухой и скорбный стой… Вот и закончила свой земной путь Альма-жан.

Наверно, на кладбище нет сейчас человека, который не помнил бы тот далекий летний день. А ведь немало времени уже прошло с тех пор, и немало воды утекло в быстротечном Баксане.

Все это помнят. Но, может, острее, больнее всех — Мачраил, который стоит сейчас за кладбищем, держа коня под уздцы и не смея приблизиться к односельчанам, не смея разделить с ними горя…

В тот давний день Мачраил был весел и молод, потому что никакая вина перед людьми не омрачала его жизни.

Он громко пел, въезжая в село и уже не понукая взмыленного от. долгой дороги коня. Молочная ферма, которой он заведовал, с весны была переведена на высокогорные пастбища, и в летний сезон Мачраил не так уж часто приезжал в родной дом.

На холеном гнедом коне наконец въехал он в свой двор. Но не успел еще снять седло, как в ворота -влетела его племянница, дочь старшей сестры. Косы ее были растрепаны. Она кричала пронзительно и громко:

— Дядя! Дядечка! Где мама? Наш Алик утонул! В Ба|ксане!

Мачраил вскочил на полурасседланного коня и помчался к реке.

Во дворе додоа, стоящего почти на самом берегу реки, было полно народу. Женщины причитали, всхлипывали. Какая-то костлявая старуха грозно размахивала своими черными, как ветки мертвого дерева, руками, кричала:

— Не давайте ей! Отнимите! Не давайте девчонке таскать труп ребенка! Это грех! Что она с ним делает?

Мачраил подъехал и увидел на земле своего племянника Алика. Вокруг толпа почтительно смотрела на девушку, наклонившуюся над бесчувственным полуна-гим тельцем. Девушка нажимала на грудь ребенка, поднимала и опускала его руки — проворно и умело делала искусственное дыхание.

Конечно же Мачр’аил давно знал эту девушку — кого не знаешь в своей деревне? Но сейчас…

Вокруг галдели, шумели, рассказывали, что именно она, Альмажан, вытащила Алика из воды. Он, видите ли, вздумал купаться. А она шла мимо, услышала крик. Вдруг видит: ребенок тонет — и, не раздумывая, прыгнула в стремнину. И вытащила. А могли бы оба погибнуть. С Баксаном шутить нельзя.

Мачраил стоял пораженный и не сводил глаз с Альмажан. Мокрое платье облепило ее тонкое тело. Слипшиеся пряди волос падали вниз. Вот она подняла голову, сердито взглянула на Мачраила, который хотел было помочь ей… И он впервые за долгие годы увидел Альмажан так близко — ее лицо, ее глаза.

Так нередко бывает в жизни: живешь рядом, встречаешься с человеком чуть ли не ежедневно, и вдруг однажды будто какой-то луч озарит знакомое лицо. И увидишь его словно заново. Лицо покажется прекрасным, а человек — самым желанным в мире. И вот сейчас, в таких трагичных обстоятельствах, Мачраил увидел Альмажан другою.

Как же он раньше проходил мимо? Как же раньше считал ее просто шустрой девчонкой-подростком, такой, каких на селе много? А теперь взглянул в ее неожиданно бездонные, тревожные,, совершенно черные глаза и застыл сраженный. Кроме жалости к племяннику, зародилось еще одно неведомое дотоле чувство.

Но тут Альмажан взглядом заставила его выпрямиться, только коротко бросила:

— Врач нужен. Может быть, еще спасем.

И Мачраил уже, нахлестывая коня, вихрем летел по деревне. Сердцем же он чувствовал, что где-то глубоко в душе что-то изменилось в нем, изменилось по отношению к этой красивой девочке, ко всему миру.

Когда, взметая пыль, он с медсестрой прискакал обратно к Баксану, племянник сидел в углу опустевшего двора, на земле, уже пришедший в себя, почти невредимый, и смущенно улыбался, моргая густыми длинными ресницами. При виде дяди Алик испугался. Ребенок был еще не способен понять, что рядом с ним только что прошла смерть. Сейчас одного боялся Алик — а вдруг дядя будет ругать за то, что он без спросу полез в воду, что сейчас прибежит мать, начнутся крики, а то еще, чего доброго, и отлупят на глазах у посторонних. Но Мачраил только потрепал племянника по щеке и улыбнулся.

Альмажан во дворе уже не было.

Мачраил несколько дней бродил по селу в надежде увидеть ее. Но она нигде ему не встречалась. Казалось, все девушки, которые родились в селе за последние двадцать лет, то и дело сновали по улицам, одной ее не было видно.

Пора было возвращаться на ферму — на высокогорные пастбища. Но парень все оттягивал отъезд, выдумывал самые нелепые предлоги.

Зачем искал Альмажан, он и сам себе вряд ли бы мог объяснить. Мачраилу было уже двадцать шесть лет. Он был известный красавец и сердцеед не только в родном селе, но и во всей округе. Не одна девушка уже горько всплакнула, поджидая его вечером на свиданье, в то время как он, погоняя своего горячего скакуна, мчался к другой,, а то и к третьей…

Альмажан же было всего восемнадцать. И она еще не знала, что такое любовь. Недавно окончила школу и теперь собиралась поступать в институт. Медицина давно привлекала девушку, и не потому, что ее интересовали шприцы и лекарства. Просто ей хотелось делать людям добро, исцелять от страданий. Это была потребность души. С каким рвением и упорством она откачивала и приводила в чувство спасенного мальчика. По книгам ей давно были известны все приемы искусственного дыхания. И так хотелось победить, спасти.

Многие ее подруги еще в школе заглядывались на мальчишек: шептались о них долгими летними вечерами. Сердце же Альмажан было спокойно. Она почти не смотрелась в зеркало, не замечала своей красоты, не замечала и того, как из тоненького, нескладного подростка превратилась в ладную, стройную девушку. И, как ни странно, она мечтала не о любви, а о белом медицинском халате.

Но событие на берегу Баксана перевернуло многое в ее жизни. Потом, много месяцев спустя, она скажет Мачраилу, что и ее потрясла их первая встреча. Что и она словно впервые увидела его — статную фигуру, округлый подбородок, а над жгучими глазами — сросшие брови вразлет, словно крылья парящей птицы. Но это будет потом. А пока… Пока они не могли встретиться.

Однажды быстрым легким шагом Альмажан куда-то шла по селу, опустив голову и задумавшись. А навстречу прямо по середине улицы не спеша ехал на своем Гнедом Мачраил. Она очнулась только тогда, когда едва не наткнулась на морду коня. Сдерживая отпрянувшего Гнедого, Мачраил загородил ей дорогу.

— Куда спешишь, красавица? — начал он слегка озорным и уверенным тоном, каким привык разговаривать с девушками. Но в груди от волнения похолодело.

Альмажан резко взглянула на него и сразу опустила ресницы, потупилась. Смотрела на копыта танцующего коня.

— Скажи хоть словечко. Хочу услышать твой голос.

— Пропусти, — не поднимала она глаз.

— Ни за что. Я уже неделю тебя ищу. — Он не боялся быть откровенным. — На ферму не еду.

— Что тебе нужно?

— А как ты думаешь?.. — лицо его светилось улыбкой. — Зачем такой красивый парень, как я, может искать такую красивую девушку, как ты?

«Беги, беги прочь с его дороги», — шептало что-то в. душе Альмажан. Но ноги не слушались. Не слушались и глаза. Взгляд сам собой отрывался от земли и устремлялся на Мачраила. Сердце отчаянно бухало в груди. И вот глаза их встретились. Недаром в народе говорят, что взгляд — это своего рода поцелуй. Порой он может сблизить людей сильнее, чем многолетняя дружба, может сказать друг другу многое без единого слова.

Она не ушла с дороги, как подсказывало сердце, какая-то сила приковала ее к земле. А он соскочил с коня и продолжал говорить с ней, порой похлопывая Гнедого по гладкой, блестящей шее. О чем они говорили?

Сейчас уже трудно вспомнить. Но была музыка голоса, трепетность взглядов. Кажется, Мачраил благодарил девушку за спасение племянника, спрашивал, что она собирается делать после школы, говорил о своем любимце коне.

Так они и не заметили, как простояли добрых полчаса. Это была их первая встреча, первые полчаса, когда они были вместе. Но потом… потом они стали частенько встречаться случайно: то в магазине, то у почты, то среди улицы. А потом начались уже условленные встречи. И очень скоро Мачраил заговорил о любви. Альмажан не умела, да и не хотела кривить душой. Она тоже призналась, что полюбила.

Я, дорогой читатель, специально не рассказываю тебе об этих встречах подробно, потому что первые встречи всегда и у всех похожи.

Все село любовалось этой парой. Приятно посмотреть на красивую любовь. И лишь много повидавшие женщины покачивали головами: «Ой, связался черт с младенцем! Нет, не будет у них счастья».

И действительно, Альмажан скоро забыла обо всем на свете. Больше не было медицины и желания учиться, не было родных, не было солнца на небе… Все и всех заменил ей ее прекрасный возлюбленный, ее рыцарь, словно герой из легенды, быстрее ветра скачущий на Гнедом.

— Ты не поедешь в институт, — решительно сказал ей Мачраил однажды, — Ты выйдешь за меня замуж.

— Нет, ты не выйдешь за него замуж, — строго сказала мать, наутро выслушав дочь и с тревогой отметив ее радостный и смущенный взгляд. — Не выйдешь, пока не пройдет… ну, хотя бы два года… Тебе же надо учиться. — Сказала и пожалела. Увидев, как сразу сникла дочь, добавила: — Вам надо проверить друг друга. Серьезно ли это… И потом… Он ведь многим девушкам морочил голову… В общем, начинай готовиться к экзаменам в институт, а пока не мешало бы и поработать. А то у тебя слишком много свободного времени, вот и думаешь не о том…

Против этой свадьбы была и еще одна женщина — старая Гуаша, бабка Мачраила, глава их семейства.

— Нет, -мой внук не женится ни на ком из рода Озроковых, — сказала она однажды соседям. — Наши рода разделяет давняя кровная вражда. Мыслимо ли родниться при таких отношениях? Нет, я не допущу этого.

Но Альмажан ничего об этом не знала. Она просто послушалась мать. Что ж, два года — срок небольшой. Когда любишь, можно и век ждать любимого.

Ее мать Таужан была женщина молодая, решительная, была главой семьи в полном смысле — она давно схоронила мужа. Вскоре устроила Альмажан работать продавщицей в сельмаг. И теперь ее дочь наполняла кульки пряниками и конфетами, взвешивала селедку и огурцы, принимала товар. А учебники по медицине, которые она все еще прихватывала с собой, лежали под прилавком.

Но, несмотря на нелегкую работу, несмотря на то, что временно, а может быть, навсегда — кто знает? — девушка отказалась от своей самой заветной мечты, весь облик ее изменился к лучшему. Она на глазах расцветала. Походка ее стала» плавнее, увереннее, взгляд мягче. Теперь шла она по селу, и казалось, сейчас вспорхнет и улетит. Не один парень оборачивался ей вслед, провожая взглядом. Но Альмажан ни на кого не смотрела. Во всем мире для нее существовал лишь Мачраил: он был умнее всех, лучше всех, красивее всех. И… он принадлежал ей. А все, что говорили о его прошлом досужие сплетницы, она знать не желала.

Они вместе бывали в кино, гуляли по вечерам у Баксана. Однако сколько ни пытался Мачраил обнять или поцеловать Альмажан, она отскакивала, как дикая серна.

— Не надо… Вот поженимся, тогда…

Мачраил был недоволен, горяч. Еще ни одна девушка не обходилась с ним столь сурово, а ведь предстояло целых два года ходить в женихах. Но пока он мирился с девичьими причудами…

Старики шептались:

— Ой, не к добру все это. Зря Таужан встала на их пути. Любовь — это ведь как пожар: вспыхнет и спалит обоих.

В большом селе всегда найдется повод для сплетен и разговоров, ведь каждый день случается что-то новое: кто-то умер, кто-то женился, у кого-то родился первенец… Однако об Альмажан и Мачраиле не переставали говорить. Уж слишком заметны были они: и

молоды, и красивы.

Мачраил стал понемногу нервничать. Как-то он снова попытался поцеловать невесту, и та опять мягко отвела его руки.

— Послушай, ты, кажется, меня любишь, — резко сказал Мачраил. — Ведь я же живой мужчина. Сколько можно потакать капризам твоей матери. Надо иметь свою голову. — Сказал и ушел.

Альмажан не спала всю ночь. Впервые задумалась о том, что станется с нею, если Мачраил вдруг разлюбит. Ведь такое бывает. Сколько подруг ее вздыхают от неразделенной любви! Сколько об этом книг написано!..

Хорошо это или плохо, что он так красив? Слишком уж привлекает женщин его статная фигура, морщина, разрезающая лоб, глубокая, как шрам воина, по-мужски крепкие руки…

Но нет, нет и нет!.. Он… он прекрасен. Он принадлежит Альмажан. Это только так, это тучка набежала на ее сердце. Набежала и уплыла прочь.

И назавтра действительно он опять шептал ей, как она любима.

Так шло время. Но скоро, уже совсем скоро ей должно исполниться двадцать лет. И они смогут наконец пожениться. Мачраил к этому дню приготовил необычный подарок. Где-то в горах он выкопал двадцать крошечных топольков и, завернув в мешковину, прислал в село с попутчиком — пусть Алик, племянник, на тележке отвезет Альмажан.

— Ах, доченька, посмотри, что прислал тебе Мачраил, — радостно крикнула ей мать со двора, открывая мальчику ворота. — Деревца! Настоящие топольки!

— Он прислал подарок давно, — сказал Алик. — Мне все некогда было их привезти. Они немножко подсохли.

Но Альмажан была в восторге.

— Ничего, все еще поправимо.

Во-первых, деревья были подарены по числу лет, во-вторых, очевидно, это был знак того, что свадьба не за горами. Во всяком случае, так думала Альмажан.

Наутро она встала рано, с рассветом. Тихо вышла во двор. Вот лежат в ее дворе все двадцать деревцев, тонкие стволики вцепились крохотными детскими корнями, словно пальчиками, в комья земли. По одному считая и пересчитывая, Альмажан осторожно стала вытягивать их из рассыпчатой земли и сажать в саду. Пусть стоят аллейкой во всю длину ограды, пусть растут, тянутся ввысь на виду у всех, как их любовь.

Альмажан была счастлива. Она аккуратно рассаживала саженцы, каждый щедро поливала водой, даже веником выравнивала землю вокруг каждого. Ей хотелось, чтобы все было красиво, и именно сейчас, сию минуту, когда она самая счастливая на свете.

«Сегодня он приедет, наверняка сегодня, — размышляла она. — Сейчас помогу матери сажать картошку, потом искупаюсь и надену белое платье. Оно ему очень нравится. И белые [босоножки. А потом пойду к сестре Мачраила проведать Алика».

Обоим доставляло особое удовольствие делать вид, |б|удто они встретились в доме сестры совершенно случайно.

Однако сегодня этой встрече не суждено было состояться. Когда Альмажан аккуратно сажала топольки, находясь во власти мыслей о Мачраиле, по улице далеко тянувшегося села к ее дому бежала, задыхаясь, маленькая девчушка. Одна из тех, которых Альмажан часто собирала у себя дома в длинные зимние вечера, чтобы рассказать им сказку или затеять какую-нибудь игру… Акунские дети любили свою взрослую подругу. Она их часто угощала то пряниками, то конфетами. К тому же всегда принимала всерьез их маленькие детские тайны, радости или огорчения.

Девочка бежала, порой спотыкаясь, а в глазах ее почему-то стояли слезы. Ей было лет шесть, но девчушка уже понимала суть той страшной вести, которую несла для Альмажан. Понимала плохо, но чувствовала своим маленьким женским сердечком, что весть тяжела и горька.

Альмажан уже убирала ведро, лопату, когда пестрое, раздувавшееся от ветра, как парус, платьице замерло подле нее и опало.

— Альмажан, — выдохнула девочка — у нее было розовое, словно налитое яблочко, личико. — Альмажан, не умирай, пожалуйста, не умирай. Мама сказала, что ты умрешь! Не надо! Не надо!

— Что случилось?.. Кому-то плохо?.. Кто-то умер?.. — Девушка ничего толком не поняла, но щеки ее стали белеть.

— Нет, нет, никто не умер. Мама сказала, Мачраил женился.

Словно тонкое лезвие медленно вошло в сердце Альмажан и замерло, причиняя острую, незнакомую, боль. Она стояла неподвижно, молча. Потом осторожно погладила девочку по голове и почему-то опустилась на колени. Сердечная боль продолжалась. Может быть, ожила ее старая хворь? Когда-то, еще в пятом классе, она болела, и врачи лечили ее сердце. Но с тех пор все прошло, позабылось. А вот сейчас снова пронзила такая боль, что она не могла двинуться. Девочка задела ведро, оно со звоном покатилось. Альмажан тихо спросила:

— Как же зовут… его жену?

— Феня, — испуганно прошептала девочка.

И Альмажан покинули силы. Девочка вскрикнула, Из дома выбежала мать, уже спешила соседка.

— Что с тобой, доченька, детка моя?

Женщины подняли девушку, понесли в дом.

— • Мама, он женился. Узнай, мама, — шептала Альмажан. — Может, девочка напутала. Узнай… Узнай скорее.

Но матери было не до того. Ей казалось, что дочь вот-вот расстанется с жизнью, так она была бледна и бессильна.

Чтобы узнать новости,. идти далеко не пришлось. Через час одна за другой в окно. стали стучать соседки, знакомые. Шептали:

— Ты слышала? Мачраил-то… Мачраил…

— • Тсс… — Таужан всех обрывала на полуслове. — Тихо… Она, кажется, задремала. Надо будеть врача вызвать.

Но слух Альмажан обострился, как слух загнанного зверька. Она слышала даже то, чего не успевали досказать сплетницы. Очень скоро девушка узнала всю правду

— Мама, мама! — как в бреду, то вскрикивала, то шептала Альмажан. — Этого не может быть. Или это не я? Ее надо убить, эту Феню. Нет, нет. Это надо убить меня… Двух любимых у человека не может быть…

Больную навестил врач, назначил лечение. Сестры в белых халатах делали Альмажан уколы — успокоительные, «сердечные». Но спокойствие к больной не приходило: она то металась по кровати, то затихала.

— Мама, мама! Бежим к нему… Это неправда… Он же прислал мне деревца…

По ночам она бредила. Порой начинался жар. Мать вовсе лишилась сна и покоя. Правда, через неделю Альмажан стало лучше. Прошли опасения, что девушка потеряла рассудок. Однако подняться с постели она не могла. Стоило ей попытаться встать на ноги, как голова начинала кружиться так, что комната плыла перед глазами, опять появлялась сердечная боль…

Родные привозили врачей и из Нальчика, но диагнозы не радовали. «Да, сердце неважное, но не настолько, чтобы больная не могла ходить. Да, это нервное, это шок… Это стресс. Возможно, со временем пройдет… Главное — нужен покой. Лекарства. И положительные эмоции…»

И опять приходили медицинские сестры. Приносили лекарства, делали уколы… Альмажан послушно на все соглашалась. Она словно не чувствовала боли от уколов, безропотно глотала горькие лекарства… Но встать на ноги не могла. Никак не могла.

Каждое утро мать тщательно умывала ее над тазиком, помогала расчесывать густые волосы, надевать свежее платье • — Альмажан почему-то хотелось быть нарядной. Быть может, чтобы все знали о том, что и сейчас, болея, она все так же красива и так же опрятна. Ей хотелось, чтобы рассказы об этом дошли и до Мачраила или хотя бы до Фени, которая, по слухам, уже работала в больнице вместе с медсестрами, которые бывали у Альмажан…

Шли дни, недели, месяцы… Альмажан все еще была прикована к постели. А на другом конце села молодые доживали первое полугодие своей супружеской жизни.

Акунцы посудачили-посудачили о случившемся — о спешной женитьбе Мачраила, болезни Альмажан — и успокоились. Жизнь в селе продолжалась, появлялись герои новых историй, новых драм и комедий. К тому же у каждого что-то случалось и в собственной жизни.

2

Что же произошло с Мачраилом? Что заставило его отказаться от Альмажан? Почему в свой дом он неожиданно привез жену?

А было все так. Мачраил, привыкший к легким победам, привыкший часто менять женщин, эти два года ходил следом за Альмажан как пришитый. Кровь его играла как молодое вино. И он устал, устал ждать. Он, еще не женатый человек, затосковал по былой, вольной жизни, по женщинам.

— Сделала из меня какого-то паиньку, — негодовал Мачраил. — Все, хватит! Скоро парни начнут смеяться…

Так часто бывает с людьми: они годами способны ждать, добиваться чего-то и вдруг, когда желанное на пороге, все ломают и разбивают вдребезги.

Как-то заехал Мачраил по делу в одно село соседнего района. Там его мало кто знал. Дела в правлении и на ферме он закончил быстро. Но заболела у парня голова. И зашел он в маленький медпункт попросить таблетку. Привязал лошадь к стойке у крыльца. Толкнул белую дверь, и вдруг обдал его запах лекарств. Дежурная медсестра встретила Мачраила приветливо. Было в ней что-то такое кроткое, ласковое, почти беззащитное, что Мачраил вначале даже опешил…

Крупными глотками воды запивая таблетку, которую протянула ему миловидная сестричка, он вдруг неожиданно спросил.

— А что вы делаете сегодня вечером?

— Ничего, — искренне ответила она, исподволь глядя на красавца парня.

— Значит, мы можем встретиться?

— Нет. Не можем. — Она принялась мыть стакан.

— Почему же?

— А я с незнакомыми парнями не встречаюсь.

— Но мы можем познакомиться. Вас как зовут?

— Феня, — ответила она просто.

— Ну, так что? Встретимся вечером, а, Феня?

— Нет. — Девушка ответила, как отрезала, и пошла ставить стакан в шкафчик.

— Ух какие мы гордые, — то ли всерьез, то ли шутя сказал Мачраил. Но его самолюбие было задето, и он, как всегда, если только встречал какое-то сопротивление, решил, что не даст белолицей красавице пройти мимо.

Дежурство Феня заканчивала поздно. И даже не потому, что работала по расписанию полторы смены, просто Феня любила оставлять на завтра все в полном порядке: промыть каждую скляночку, баночку, прокипятить шприцы, разложить по местам лекарства, которые вновь получены.

Она уже забыла о красивом чернобровом смуглом парне, который заходил нынче утром, когда собралась наконец домой. Шла по селу, тихонько напевая какую-то старинную мелодию.

Медпункт был на самом краю села. Правда, вокруг ютились несколько домишек, но это были старые дома, выстроенные еще задолго до войны. Новое село разрасталось на выселках, верстах в двух от старого. Их соединяла дорога, нырявшая вверх и вниз меж поросших редким кустарником холмов.

Фене и в голову никогда не приходило чего-то бояться. Здесь знал ее каждый. Здесь она родилась, сюда же вернулась после училища. Девушка сотни раз проделала уже этот путь, и никогда никто ей и грубого слова не сказал, если встречался по дороге. Короче — любили ее на селе за ласку, за доброту, за ловкость в работе.

— Хорошо, что наша Феня по медицине пошла, — говорили старухи. — Девушка она старательная, душевная. А для фершала это главное дело…

Неожиданно впереди, тихо и как-то тревожно, послышалось ржанье коня. Сама не зная почему, Феня вдруг почувствовала, как у нее заколотилось сердце и словно ослабели и стали ватными ноги. Ни коня, ни всадника впереди не было видно. Но, присмотревшись, девушка различила большую тень, пересекшую ей дорогу и исчезнувшую в придорожных кустах. «Надо вернуться, — решила она, чувствуя, как от страха все внутри похолодело. — Вернуться и попросить, чтобы кто-нибудь проводил до дома».

Но из-за какого-то упрямства она все же не послушалась самое себя. И смело пошла вперед. «Что за глупости? Стоит себя распустить — и куста бояться станешь».

Не успела она пройти и сотни шагов, как сильные незнакомые руки склонившегося с седла всадника схватили ее и подняли на лошадь. Одной рукой кто-то крепко держал ее за талию, а второй — зажимал рот, так как любой ее крик мог взбудоражить село. Она задыхалась, билась. Но от потрясения не было сил кричать.

— Ну чего, чего ты боишься? — твердил мужчина почти ласково. — Сегодня ты меня сразила как молнией. Решил — моей будешь. А уж если я решил — от меня никто не уйдет: ни конь, ни зверь, ни человек.

Феня попробовала вырваться, но бесполезно. Резвый конь мчался по отливающей чернотой дороге, а железные руки Мачраила все крепче прижимали девушку.

По девичьей ли неопытности, потому ли, что слишком сильно засели в ее юной головке стародавние обычаи предков, но, когда Мачраил, прискакав на ферму, внес ее в свой неказистый домишко и положил на кровать, у нее уже не хватало сил сопротивляться. Она даже забыла о том, что у нее есть жених, с которым учились вместе и который теперь ждет ее далеко отсюда…

А наутро… Наутро Феня чувствовала себя самым несчастным человеком на свете: смотрит сквозь щелочки глаз — ¿ лежит рядом с ней чужой, с недобрым ястребиным лицом, парень. О аллах, как же все-таки красив он!

В тот нее день Мачраил привез ее в Акун. Мрачная старуха в черном сидела, как ворон, на ступеньках дома.

— Вот, нана, решил жениться. Одобряешь мой выбор? — сказал он старухе. И, не дожидаясь ее ответа, бросил Фене резко и повелительно: — Собирайся. Причешись, умойся. В загс пойдем.

Феня и не пошла бы, но что ей было теперь делать? Куда деваться? Ни хитрости, ни лживости никогда не хватило бы у нее, чтобы придумать какой-то предлог для своего внезапного исчезновения из села, чтобы скрыть все от родных и подруг, чтобы лгать потом всю жизнь… до конца.

Феня села на ступеньки дома и горько заплакала — ведь там, за Тереком, остался Юсуф, который так ждет ее…

Немного успокоившись, обдумала свое положение и решила: что вспоминать теперь, когда жизнь привела ее в Акун, в этот старинный дом Мачраила, где неуютно и холодно и на крыльце эта злая старуха.

Феня молча повязала платок, опустив его по самые брови, и медленно пошла за Мачраилом.

А парень был горд. Как захотел, так и вышло. В одну ночь приобрел девушку-красавицу, о которой поговаривали парни всей округи. А Альмажан?! Хватит уж — и она с ее матерью, и бабушка Гуаша испытали его терпенье. Надоело ждать.

И все же на сердце было скверно. Искал оправдания. Альмажан он любил, и девушка любила его. Любила! Но ведь он не опозорил ее, не обесчестил. К тому же слова бабушки Гуаши не выходили из головы: «С этой девчонкой из рода Озроковых ты будешь несчастен».

В эту минуту Мачраил не думал о том, что вскоре пожалеет о содеянном. Сегодня он казался себе героем, настоящим, почти легендарным джигитом: захотел: — присушил одну, захотел — присушил другую, да еще увез на коне, украл, как теперь и не делают. Если бы Феня не захотела связывать с ним свою жизнь, протестовала бы. А она молчит.

Сколько раз потом в беспутной своей жизни вспоминал и проклинал Мачраил этот час, этот свой поступок! Сколько раз видел перед собой укоряющие глаза Альмажан! Насколько милее потом казалась она ему, чем его тихая белолицая Феня. Но прошлого не вернешь…

3

Бабушка Мачраила Гуаша, кряжистая и еще грозная, была так стара, что казалось, только что вышла из прошлого и состоит из воспоминаний, давних обычаев и легенд. И только общаясь с любимым внуком, она словно оживала на время, теряла свою застывшую омертвелость. К ней словно слетала тень полузабытой молодости. И тогда бабушка любила рассказывать. Однако все ее рассказы и дочь и внук давно уже знали. И теперь бабушка Гуаша была даже рада, что в доме появилась Феня — будет кому рассказывать и кому послушать.

Как-то они остались в доме одни, и молчаливая волевая старуха, чье слово было законом для семьи, да, пожалуй, и для соседей, сидя на террасе, крикнула Фене в открытую дверь дома:

— Эй, сноха, принеси-ка мне четки, что *у меня под подушкой.

Феня вздрогнула от неожиданности — старуха едва ли впервые за несколько недель обратилась к ней, — стремглав бросилась выполнять поручение. Она принесла гладкие темные четки и подала их старухе. Та с гордой осанкой сидела в старинном кресле, постукивая об пол красивой расписной тростью. На ее землистом, словно грецкий орех, лице блестели моложавые глаза.

— Да не те, не те… Разве ты не приметила, что эти я не выношу из своей комнаты. Другие принеси, поменьше.

Феня принесла другие, посветлее и, едва не кланяясь старухе, спросила:

— Есть сейчас будете, нана?

— Можно и поесть. Подай мне сюда, на террасу.

Феня быстро собрала еду на маленьком круглом

столике и осторожно поставила его перед старухой.

— Садись и ты со мной, — сказала Гуаша. — До сих пор я ни одну душу не сажала рядом с собой. Но ты, мне нравишься. У тебя кроткий нрав, как и подобает горянке. И потому, я хочу кое-что рассказать тебе.

Гуша попросила Феню подставить ей под ноги низенький расписной стульчик, поудобнее развалилась в кресле и начала свой рассказ.

— Так вот, сношенька, ты, конечно, слышала, что до тебя на нашего глупого парня пялила глаза девчонка из семьи Озроковых, с нижнего края села. Я сразу сказала ему — свадь|бе не бывать. Сейчас я — старшая в роду. И уж коли я что скажу, никто не должен ослушаться. Теперь, говорят, слегла та девчонка… Ох, ну и времена пошли! Как можно выставлять напоказ свои чувства?! Умей все перенести, как и пристало нам, горянкам. И боль и радость — да так, чтобы никто и заметить не мог. У, бесстыжие!.. Но я расскажу тебе, почему не отправили мы сватов к этой слюнтяйке из рода Озроковых. У нас с этим родом старая, очень старая вражда. И до сих пор она тянется лишь потому, что только кровь может смыть кровь. А кто теперь посмеет ее пролить? — Старуха тяжко вздохнула. — Так вот, давно это началось… — Вспоминая, она прищурилась, словно от солнца. — Еще до японской войны. В роду Озроковых был такой Олий. Отчаянной красоты и смелости был мужчина. Все на него заглядывались — и женщины и даже мужчины, как на нашего Мачраи-ла, — добавила с гордостью. — Этот Олий на всем свете видел одну Забинат. Мы, женщины, в общем, недобрый народ. Дай бог, чтобы ты оказалась не такой. Много, ох, много джигитов гибнет из-за нас, женщина, из-за красоты нашей. Так вот и Олий погиб из-за этой своей Забинат. Еще до войны разглядели они друг друга. Разглядели, полюбили и сговорились. Но тут началась война. Село наше должно (было отправить трех лучших джигитов. Послали и Олия. Одни говорят, потому что он был смелее и лучше иных, другие — потому, что он чем-то прогневал нашего князя Атажукина, и тот услал его в бой. И побежали месяцы, как вода в Бак-сане. Многие сватались к Забинат. Она — ни в какую. Наконец посватался к ней один парень из нашего рода, мой двоюродный брат. Фатих его звали. Красивый был и богатый. Сватал он Забинат и хорошую цену родителям за нее предлагал. Но она упиралась. Тогда старший рода приказал немедленно решить дело. Олий писем не шлет — наверно, убит. Отец Забинат побоялся ослушаться. Братья ее — а их было пятеро — любили, лелеяли сестренку. Но тут поворчали, позаступались и тоже сдались. Взяли хороший калым и, сосватали.

Раньше девушке после сватовства полагалось еще пожить в доме родителей. Вот Забинат, сосватанная, и жила себе преспокойненько, как и раньше. Братья ее балуют, жених не тревожит, — -Гуаша в сухих пальцах перебирала светлые бусины четок. — Налей мне чаю погорячей да слушай, что дальше было…» — Она отхлебнула из синей пиалы, вздохнула: — Но вот однажды по улицам села застучали звонко копыта. На стройном вороном коне, в белоснежной бурке скакал джигит. И на груди его сверкал Георгиевский крест. Это был Олий. — Она на мгновенье умолкла, закрыла глаза, потом вновь зазвучал ее хрипловатый голос. — Одни отворачивались от него. Говорили, что, получив от русского царя награду, он сделался гяуром; другие, наоборот, гордились, что их земляк заработал орден отваги и мужества. У него на боку, в блестящих на солнце ножнах, сверкала сабля.

Все выскакивали за ворота, глядели в окна. Перекатывалось от дома к дому: «Олий едет! Олий! Олий с войны вернулся!»

Феня слушала, сидя на ступеньках, забыв про еду, широко открыв глаза.

— А Забинат, — продолжала старуха, — вскоре тайком все же встретилась с Олием. И порешили они бежать из села. С приездом Олия наши заволновались, стали поторапливать со свадьбой, стали требовать невесту к себе. Но она то ли притворилась больной, то ли вправду слегла в постель от волнений, как эта несчастная Альмажан, только теперь увидеть ее ни на улице, ни на гулянье было невозможно. И дома ее по очереди, как какой-нибудь клад, стерегли братья. Наши даже пытались выкрасть невесту: «Если больная, то наша больная, если умрет, то наша покойница», но ничего у них не получалось. В селе стали посмеиваться: «Не могут свою невесту домой забрать».

Жил в нижнем селе один наш родственник, отчаянная голова — Магомет. Призвал его старейший рода и велел помочь Фатиху выкрасть невесту и отправить в дом жениха, пока об этом не догадался Олий.

И вот Магомет вместе с другими джигитами нашего рода напали на дом Забинат. Мужчины Озроковых преградили им путь, а женщины заперлись. Нужно было действовать осторожно. Ведь если бы нашим удалось увезти Забинат, два рода, сразу же породнились бы. Поэтому нельзя было стрелять — родня есть родня.

Нападающие просто вышибли дверь, боролись, дрались с мужчинами. Мать Забинат, громко причитая, клялась, что отправила дочку в гости к родным. Потом женщин и детей заперли в одной из комнат, спешно стали о! бшаривать дом. Но Забинат нигде не было. Ну нигде!

Магомет был самым смекалистым среди наших мужчин, Он забрел в какую-то отдаленную комнатушку, что была вроде кладовки. Там темным-темно. Магомет быстро вошел в открытую дверь, постоял, огляделся и тут явственно услышал чье-то прерывистое дыханье. «Здесь она», — понял он и раскинул руки, чтобы не могла проскочить в дверь. Но Забинат стояла не шелохнувшись, словно вросла в стену и готова была не дышать. Но Магомет уже шагнул в ее сторону.

«Стой! Стой, если хочешь жить! Да видит аллах, я сделаю то, что не сделали наши мужчины», — Магомет на какой-то миг застыл от слов девушки.

Но что для храброго воина угрозы хрупкой девчонки? Магомет кинулся к Забинат, готовясь набросить на нее бурку и выбежать с нею к своим, но тут… со всего размаху напоролся на вытянутый вперед вертел, обыкновенный витой вертел, другой конец которого Забинат уперла в стену. Острие так глубоко вошло в его тело, что когда, потрясенная, она попыталась выдернуть вертел, то не смогла. Магомет сам своей могучей рукой рванул прут, но сталь не поддалась. Только страшная боль пронзила тело джигита — вертел прошел насквозь.

Тогда разгоряченный Магомет прикрыл грудь башлыком, подхватил Забинат и вынес ее к своим спутникам.. Не сказав ни слова, вскочил на коня и ускакал домой.

«Дело свое он хорошо сделал. Но почтительности в нем мало, — заметил старейшина, — Умчался к своей жене, вместо того чтобы поднять с нами тост за удачу. Забинат теперь наша».

Что с ним случилось, никто не знал, кроме Забинат. А она молчала. Рассказывали, Магомет собрал родных и двоюродных братьев, и каждый из них по очереди старался вытащить вертел. Но прут будто врос в тело, причиняя адскую боль. Тогда храбрый Магомет, всех, выпроводив, своими слабеющими руками загнул конец вертела и, зацепив его за деревянный столб, что стоял, подпирая потолок, посреди избы, дернулся изо всех оставшихся сил. Вертел вылетел из тела, но сам Магомет тут же упал замертво.

Этот вертел много лет хранили у нас в роду и передавали как символ мужества от отцов к детям. Я сама много раз его видела, а потом стала его полной владелицей. Погнутый, он весь заржавел от крови. Куда он подевался, теперь уж и не припомню!

Старая Гуаша замолчала и словно заснула в кресле с открытыми глазами, с четками в костлявых руках. Кажется, старуха устала и больше не разомкнет своих морщинистых, коричневых губ.

Феня, которая так боялась эту древнюю старуху, теперь тоже замерла, с трудом сдерживая вопросы. Но женщина смотрела куда-то мимо нее далеко-далеко, в давно отшумевшие годы.. Словно рассказ отодвинул ее на целую жизнь в прошлое.

Наконец Феня не выдержала:

— Нана, а что случилось с Забинат, из-за которой погиб Магомет? Что с ней потом стало? И как же ее Олий?

— Что с ней стало? Нельзя же было двум родам опять становиться друг против друга с оружием. Так и осталась она нашей невесткой. Красивая была, гордая и проклятая. — Старуха вздохнула и поглядела на Феню. — И не один Магомет погиб из-за ее красоты… А Олий? Храбрый Олий убивался, узнав о случившем-

зг

ея. Забинат, правда, несколько раз пыталась убежать к нему, но ее вовремя ловили и возвращали.

Конечно, Олий не только против всех старых законов готов был пойти, он и самого князя Атажукина не боялся. Когда он вернулся с войны и все село чествовало как героя, он и не подумал явиться пред очи князя, чтобы сказать: «Вот он я, великий князь! Я выполнил твой приказ, исполнил свой долг и вернулся».

Князь ждал, ждал и тоже затаил обиду на Олия. Когда такое было, чтобы после похода не явиться к князю с поклоном, с подарком?! А князья у нас были ох какие! Всем князьям князья…

Старуха задумчиво отхлебнула из пиалы остывший чай. Прикрыла темные веки, и перед ее взором словно ожили давно минувшие события, лица давным-давно живших людей.

— ■ Ну вот, а Олий будто в насмешку взял да и построил дом прямо перед поместьем князя, на берегу Баксана. Вот какой отчаянный был этот Олий!.. Но тогда по всей России волна забастовок прокатилась, дошла она и до нас. Нищий народ объединялся, громил богатые жилища, и князь не стал шуметь. Он вообще скоро исчез из наших краев.

А Олий все не женился. Жил в пустом доме, лишь изредка тайно присылал Забинат весточку. — Старуха торжественно откинулась в кресле и словно прочла вслух: — «Если любовь твоя не умерла, я не отступлюсь, будь ты даже с колыбелью». — «Пусть меня сделал женой ненавистный, — отвечала смелая бесстыдница, — а рожать для него я не буду. Те! бе бы я родила джигита». — «Хорошо. Жди».

И слова у них не разошлись с делом. Как-то поздним вечером из дома мужа Забинат вышла во двор. Тут же скрипнула калитка, ахнул ветер и гулко застучали, удаляясь, копыта.

«Вставай, вставай! — расталкивала спящего хозяина мать Фатиха. — Я чую беду. Забинат исчезла…»

Но когда выскочили за ворота — Забинат и след простыл. Только утром рассмотрели — вот на песке отпечатались маленькие шаги Забинат, вот конь нетерпеливо плясал у забора, вот копыта взрыли песок на дороге и унесли неверную к Баксану, в сторону дома Олия. Она и вправду потом родила ему джигита.

Феня слушала затаив дыханье. Вот бы сейчас явился Юсуф и вырвал бы ее, разнесчастную, из этого постылого дома, из объятий совсем нелюбимого Мачраила, стреляли бы они друг в друга, прямо и честно глядя в глаза. Но такое было давным-давно. Те времена миновали.

Сейчас Феня рада-радехонвка, если ее Мачраил за день хоть слово скажет, хоть трезвым вернется. Теперь все чаще и чаще он стал выпивать.

Забыв страх перед старухой, Феня подергала ее длинную черную юбку:

— А дальше, нана? Что (было дальше? Так интересно.

— И дальше было… Сейчас все узнаешь. — Гуаша внимательно взглянула на невестку. Молодость старухи стояла перед ее глазами, и они от этого сделались лучистыми, как много десятков лет назад, отливали зеленью, будто изумруд. — С праздника, который Олий устроил в честь рождения сына, он вдруг уехал. Может быть, он стыдился такой необычной и всем известной истории своей любви. А может, просто захотел подстрелить свежей дичи к вечернему столу для гостей. Короче говоря, в поле он поехал охотиться один.

Что происходило в его душе, один аллах ведал. Может, он до конца хотел испытать судьбу, бросить ей вызов или скинуть с плеч тяжелый груз горечи! Несмотря на то что другая дорога к его дому была вдвое короче, он поехал почему-то мимо Каменной клети — низинки, что при дороге, где собрался весь наш род на тавренье скота. Раньше таврили скот — клеймо ставили. И это было как праздник.

Вот едет он в белоснежной, всему селу знакомой черкеске — и все его узнают, едва появляется из-за поворота.

Наш Фатих, бывший муж Забинат, тоже среди остальных. А надо сказать, в те времена мужчины без оружия за ворота не выходили и за свою честь без колебаний могли отдать жизнь. Фатих сразу ружье вскинул, хотел стрелять в ненавистного человека, но старший строго прикрикнул: «Ты что, неразумный, хочешь всем показать, что тебе спать не дает тоска по этой шлюхе? Не твой черед мстить!»

Никто не хотел крови, но все же снести спокойно, что Олий не торопясь проезжал мимо, было невозможно.

Был у Фатиха друг — Ойтов, сын Уета. Наверно, никого в нашем селе не было смирнее и тише его. Так вот этот парень, с согласия старших вскочив на коня, устремился в сторону Олия и закричал: «Да возлюбит тебя аллах, сын Озрокова! Я только посредник, не более. И меня просили передать тебе — вернись назад и поезжай другой дорогой».

Но Олий, говорили, только усмехнулся и поехал дальше. Он сказал: «Если ты пришел с добром, сын Уета, да будет и тебе добро. Если со злом, пусть и оно тебя не минует. Но ты сам знаешь: жизнь мужчины — в пути, в дороге. И если сегодня я сверну со своего пути, когда я ни в чем не виновен, то сколько еще дорог мне суждено будет изменить? А зачем? Нет, мужчина не сворачивает с дороги, он находит могилу там, где упадет с коня».

А издали все смотрели на двух джигитов, вроде бы мирно беседующих, но понимали, конечно, что Олий не из тех, кто повернет своего коня. А джигиты между тем приближались.

Тогда Осман, ¡брат Фатиха, не выдержал. Схватил ружье и стал делиться в Олия. Говорят, он крикнул: «Посторонись, сын Уета!»

Олий слышал крик, видел нацеленное на него ружье, но слишком был горд — даже не шелохнулся в седле. Прогремел выстрел. Олий застонал, согнулся. Но тотчас же выпрямился. Пришпорил коня и ринулся прямо к толпе своих врагов. В него стали делиться. Олий же, подскочив прямо к Фатиху, выстрелил в него в упор, развернул коня и ускакал.

Домой конь принес Олия уже мертвым. Его сняли с седла. И горе опустилось на дом. Женщины стали плакать, причитать, кричать, а мужчины — седлать коней. Надо было опять мстить.

Но тот, чью честь собирались отстаивать, сам за себя отомстил. Фатих был ранен в голову и к вечеру умер.

Двух покойников хоронили в один день. Село словно бы разделилось на два лагеря. Одни хоронили Олия из рода Озроковых, другие — Фатиха из нашего рода. Но до крови на этот раз, слава аллаху, не дошло. Покойников хоронили по разные стороны кладбища. Пожалуй, это была последняя открытая вражда между родами в нашем селе. Вскоре в России революция совершилась. Пришли новые времена…

Старуха снова умолкла. Видно, рассказ утомил Гуашу. Она сидела неподвижно, только слышно было, как постукивали четки. А Феня опять и опять теребила ее за край одежды:

— А дальше, нана! Расскажи, что дальше?

— Сейчас, уж скоро конец, и ты поймешь, почему наш Мачраил никак не мог бы жениться на Альмажан. Почему не могло быть на то воли аллаха…

Конечно, новая власть уже не разрешала мстить, неправого стали судить по закону. А Олий, сын Олия, — так назвала Забинат сынишку, вырос, выучился, был в комсомоле, потом стал работать в Советах — писать какие-то (бумаги. Видный был мужчина, весь в отца. Ездил всегда в гимнастерке, на гнедом коне, наган носил у пояса. Когда создали колхоз, он был у нас вторым по счету председателем. Где ни проедет, все шепчут: «Вот Олий — сын Олия». Любили его за справедливость, даже покойный мой муж хвалил. Но я не помню, чтобы хоть раз он что-то хорошее сделал нашей родне: дал бы работу повыгодней или землю получше. Такого не было. Но и не обижал…

Началась Отечественная война, наших акунских мужчин забрали в армию. И в моем роду никого из мужчин не осталось — все ушли на фронт, а Олия не берут — председатель… Потом фашисты проклятые до нас дотопали. И уж не без их помощи разыгрался конец этой истории кровной мести.

Феня слушала, сидя у ног старухи и обхватив руками колени. Все это казалось старинным сказом, легендой. Да и сама старая Гуаша, в своей расписной шали, в старинном кресле, с резной тростью у ног, будто вышла из собственного рассказа, будто была иллюстрацией тех давно отшумевших дней. И понимала Феня: надо терпеливо ждать. Ведь, может статься, — старуха не скоро откроет рот, чтобы поведать одной ей известное.

— Эти фашисты — что звери лютые. — Гуаша пристукнула палкой об пол. — На том берегу Баксана были наши, а в селе стояли фашисты. Все поразграбили: и колхозное добро и домашнее. Олий вроде бы, говорили, к партизанам подался.

Как-то утром просыпаюсь и слышу — ,стрельба идет. Кучка фашистов и несколько полицаев стреляют будто бы в гору, по дальним кустам на том б§регу. Правда, я сразу смекнула, что там кто-то хоронится. Глаз у меня что у ворона. Долго стреляли, потом разошлись. А народ говорил, что это Олий — сын Олия прячется в тени гор на той стороне Баксана. Конечно, только своего там мог бы найти. Немцам там делать нечего. И стало мне жалко Олия, ¡хоть и кровный он нам враг. Но ¡когда родную землю иноземцы топчут, разве должны мы, горцы, вспоминать о своих распрях? Только успела я все это обдумать, гляжу, наш злодей, внук мой — мальчишка Хамада, что в полицаях служил, гонит через Баксан Олия. Сам Хамада на коне, вооружен до зубов, а Олий — на веревке по грудь в ледяной воде. Руки ему Хамада связал. Еле идет он, бедняга, председатель-то наш, — совсем закоченел. Немцы, на счастье, уже ушли из села, а то сразу пришел бы конец Олию.

Хамада увидел меня и кричит радостно: «Ну что, нана, вот пришел и мой черед мстить за наш род».

А я, веришь ли, не чувствую в сердце ну никакой вражды к Олию. Когда они вышли на берег, оттеснила я Хамаду в сторону, взяла под уздцы коня его бешеного, а сама ругаюсь: «Ах ты проклятый! Ах ты нечестивец! Если сегодня пришло сюда собачье племя, то завтра ему не ¡бывать на нашей земле. А вы оба — мусульмане. Что ж, будете убивать друг друга им на радость?! И без вас убитых хватает».

Но Хамада упрямится, спорит со мной.

«Ах так! Ну что ж, — говорю. — Тогда дай ему хоть обсохнуть, потом где-нибудь в стороне, без посторонних сочтетесь…»

На том согласился: «Ладно, заведи его в дом, обсуши. А я караулить буду». Встал он у ворот со своим ружьем, привязал коня, по сторонам глядит.

Ввела я Олия в свой дом, где никогда нога Озроко-вых не ступала. Ввела и сказала: «Не такой нынче день, чтобы мстить кровь за кровь, сын Озроков. Скажи, что надо сделать, чтобы помочь тебе». — «Помоги мне бежать», — а у самого челюсти свело от колода. «Но как?» — — «Когда я выжму одежду, позови Хамаду, уговори поесть, попить чаю, чтобы и он, мол, согрелся. А я схвачу ружье…» — «Ты получишь в руки ружье?» — «Клянусь аллахом, против Хамады курка не взведу». — «Но ведь большевики не верят в бога». — «Сейчас ты мой бог, Гуаша. Я тобой клянусь».

Зазвала я в дом Хамаду и все сделала, как договорились. Олий схватил ружье, выбежал на улицу, вскочил на коня — и был таков… Вот так и вырвала я его у смерти.

Не зря народная мудрость гласит: «Не враждуй со старой родней и не роднись со старым врагом». После войны мало мужчин осталось из наших родов. Но мы никогда не роднились. Теперь, поняла, к чему я тебе эту длинную историю рассказываю? В жизни она, конечно, куда длинней, я уж так, через слово говорю… Так поняла?.

Феня отрицательно покачала головой.

— Говорю к тому, что Альмажан, на которой я запрещала жениться Мачраилу, дочь того самого Олия, о котором я тебе толкую. Поздняя и единственная. Олий умер, когда девчонке было шесть лет. Вот такие дела…

Феня смотрела на старую Гуашу, думала про себя: «Да, нана, много в тебе гордыни. И сколько сказок и былей хранит седая твоя голова! Но все же наивно ты думаешь. Теперь другое время и другая мерка чести и цены человека. Неужели мой Мачраил мог послушать тебя? Да никогда в жизни! Наверно, он просто разлюбил эту Олиеву дочку из рода Озроковых, вот и женился на мне. Приехал, увидел, украл. Значит, я лучше».

Обе женщины сейчас думали, что знают единственную правду, и обе заблуждались, потому что ни одной не приходило в голову, что их Мачраил — просто гордец и повеса. Ему не нужны ни бабкины истины, ни ласки жены. Безразличны и старые сказки, и новые слезы. Единственным человеком, к которому влекло его сердце, была Альмажан. Но сейчас Мачраил пытается заглушить в себе свои чувства к девушке — прошлое ушло, кануло, его не вернешь, и уже ничего не изменишь.

4

Что говорить, легкомысленный парень Мачраил. И все же… Все же… Если б не Гуаша, которая за эти два года все уши ему прожужжала про кровную вражду и про то, что, если введет он в дом дочь Озроковых, она — его единственная бабка — уйдет из дома куда глаза глядят, может быть, его беспутному сердцу не на что было бы опереться в ту минуту, когда он, забыв Альмажан, увозил Феню. Может быть, он и остановился бы…

Но сейчас… Сейчас его мучили угрызения совести. Минутное увлечение Феней давно прошло, а Альмажан лежала прикованной к постели, как укор, раздражала. Он не видел выхода из тупика, в который забрел по своему легкомыслию, стал частенько уходить из дома, бывать среди закадычных друзей.

Однажды Феня услышала топот копыт. Он приближался все ближе и ближе к дому. У самых ворот все смолкло. Но никто не вошел в калитку.

— Эй, сноха, — раздался из дома голос насторожившейся Гуаши. — Посмотри скорей, не наш ли это парень вернулся с пастбищ?

Феня выскочила за ворота. Вспотевший, загнанный Гнедой покорно стоял как вкопанный. Мачраила Феня не узнавала. Тупо уставясь вдаль, он неуверенно держался в седле. Он, видимо, не понимал, что приехал домой.

— : Мачраил, что с тобой? — прошептала Феня. — Ты пьян, что ли? Тогда не показывайся Нане на глаза. Вот она, на террасу вышла.

— Ну и что, что пьян?! — Мачраил наконец сообразил, что он возле своего дома. — Что, я права не имею выпить? Или я на твои деньги пью? Совсем меня в раба превратили, — и, слезая с коня, грубо оттолкнул жену.

Феня в слезах бросилась к дому, вбежала в спальню и уткнулась в подушку.

Старуха измерила внука жестким взглядом, но тот на всё это и внимания не обратил. Держа коня за узду, покачиваясь, подошел к террасе и заговорил с Гуашей таким тоном, какого та от него в жизни не слыхивала.

— Значит, четки перебираешь, нана? Днем и ночыо аллаху молишься? Смотри, молись хорошенько. Проси аллаха, чтобы он пожалел твоего единственного мальчика. — Мачраил концом плети постучал себя в грудь, чтобы бабка точней поняла, какого мальчика он имеет в виду. — Может, пожалеет меня аллах. Я вот тоже вчера медведя пожалел на тропе. У-у… Какой огромный был зверюга! Как мой конь.

— Не болтай ерунды. Лучше иди проспись, — возмущенно шептала старуха. — Не хватает еще, чтобы ты запил. Такой позор на мою седую голову. — Гуаша замахнулась было на внука четками, но тут же спохватилась и, бормоча, стала замаливать свой грех.

Из окошка выглянула испуганная мать Мачраила — вдова Лили. Мать не любила Гуашу, очень уж суровую свекровь послал ей аллах. Поэтому и старалась редко

бывать дома. Работала в детском саду по две смены. Сейчас Лили только пришла с работы.

— Мачраил, что случилось? — обеспокоенно спросила мать.

Но ее сын ни с кем не хотел говорить. Молча привязал коня за домом, там с трудом расседлал его. Кое-как добрался до комнаты и, не раздеваясь, завалился на диван. Мать и жена с трудом стащили с него сапоги, раздели, укрыли.

А ведь то, что он говорил про медведя, было сущей правдой. И было действительно вчера…

От самой фермы они с бригадиром пешими спустились в ущелье. Там, как говорили, шатается огромный, дурной медведь, ворует телят, пугает людей.

Очень скоро они нашли медвежью тропу, обдумали все, разделились — каждый влез на дерево, поджидая зверя. Не прошло и часа, как послышался шорох — к дереву Мачраила медленно подходил огромный медве-дище. Нижняя губа была разорвана, видно, он уже сразился с человеком.

Охотничий азарт зажегся в душе Мачраила, и сердце застучало радостно и взволнованно. Глаза человека и зверя на мгновение встретились. Медведь увидел двустволку, направленную прямо в лоб. Охотник ждал, что предпримет зверь. И тут зверюга, к удивлению Мачраила, закрыл морду лапой и завыл. Он выл тоскливо и страшно, как плачет мать над могилой сына. А потом опустил лапу и поглядел прямо на Мачраила загнанными, полными горя глазами. А может, Мачраилу только так показалось? Ведь он смотрел на медведя через листву, и всякое могло померещиться. Но ведь померещилось же, увиделось. И еще показалось, что глаза у медведя полны слез. И почему-то в этот момент он представил глаза Альмажан, когда она плачет.

Правда, он ни разу не видел ее плачущей. Рядом с ним она, как всегда, была весела, радостна. Но в ту минуту он готов был поклясться, что встревоженный медведь чем-то напомнил ему Альмажан. И не нашлось сил у Мачраила выстрелить в беззащитное существо — он опустил ружье. А косолапый, словно сразу почуяв, что опасность миновала, смешно переваливаясь, отправился восвояси.

Потом весь день Мачраил видел перед собой этого грустного зверя и милые глаза Альмажан. Поэтому и

напился в чайной по-черному, в одиночку, чтобы не видеть больше ничего, чтобы как-то забыться.

Но нет! От себя не уйдешь. Сквозь спиртной туман увидел лицо Фени и сразу вспомнил: не то лицо, и она не та. Нет, совсем не эту женщину хотел бы он видеть в собственном доме!

Теперь Мачраилу стало казаться, что он знал в жизни истинную любовь и потерял ее, погубил. Себя он, конечно, был склонен винить меньше всех. Тогда кто виноват? Кто? Как всегда в таких случаях — самые близкие, родные. Бабушка, которая вечно лезла со своими советами и байками про кровную месть. Мать, которая вообще молчала и ничего не советовала, а ведь могла бы понять и подсказать, что нужно сыну. И конечно же Феня, которая не сопротивлялась, не убежала тогда. А теперь не хочет видеть, что он ее вовсе не любит. Ах, несчастный, преданный всеми горестный Мачраил! Жалко, очень жалко ему было себя.

Может, развестись с Феней и пойти к Альмажан? Мачраил заворочался на диване. Но разве Альмажан примет? Да и больна она, люди говорят, лежит, не встает, с сердцем плохо. Что же он сделал, шут, что сделал с любовью — отверг, растоптал, погубил?! Ах, какая любовь ушла!

А Феня? Черт бы ее унес! Не успела войти в дом, и вот вам подарок — уже беременна. Куда теперь ее девать с младенцем? Тоже хороша, стоило приманить — на все согласилась…

Когда Мачраил проснулся, за окном уже пылал закатный вечер. Не глядя в тревожные глаза женщин, которые безропотно ждали его объяснений, он оделся и решительно вышел из дому.

Совсем неожиданно он появился у своего приятеля и подступил к нему с просьбой йходить к матери Альмажан, сказать, что ему невмоготу, что он хочет повидать свою бывшую невесту.

Приятель отговаривал:

— Они тебя выгонят. На порог не пустят. Да и меня выгонят. Вся деревня знает, как родные Альмажан тебя ненавидят.

Но Мачраил. есть Мачраил: если что вбил себе в голову — не отступится. И тут упросил.

Поплелся дружок к Озроковым. Мачраил стоял поодаль, в темном проулке, и, прислушиваясь к своему сердцу, чувствовал, как оно стучит все чаще и чаще.

О боже, как ему самому хотелось влететь в этот дом, крепко прижать Альмажан и просить у нее прощения за все, что он вытворил! Сейчас он ясно понимал, что не будет ему покоя без этой девушки. А что же будет? Ведь Альмажан не может ходить. Развестись и жениться на инвалидке?! О, горе!!! Где же выход?

Он сидел у дороги против дома Альмажан и ловил себя на мысли, что с каждой минутой ему все меньше хочется видеть Альмажан и, вероятней всего, если приятель придет с отказом, он не расстроится. Прошла минута, другая, третья… Безразличие окрепло. Хотелось выпить…

Когда приятель выходил из ворот, убитая горем Таужан, проследив за ним в окошко и словно что-то почуяв, выскочила на улицу.

— Скажи этому негодяю, — приглушенно крикнула она вслед, — чтобы он и дорогу забыл к нашему дому! Чтобы он даже имя моей дочки не упоминал! Скажи, что ему не будет счастья на этой земле и на том свете!

Женщина говорила яростно и тихо, чтобы не услышала Альмажан. Потом быстро вошла в дом.

Мачраил слышал, как она запирала дверь на три щеколды. И в душе его росло какое-то» облегчение, словно он перешел трудный рубеж и теперь наконец все позади.

5

…Тополя росли. Но Альмажан все не могла подняться. Она похудела, побледнела. И теперь, начисто отрезанная от мира, радовалась приходу своих подружек, ставших медсестрами, и была готова за короткое общение с ними вытерпеть боль от уколов, горечь микстур. Чаще всего к ней прибегала из больницы веселая, смешливая Нюра, ее бывшая одноклассница. Альмажан, добросовестно выполнив все медицинские процедуры, неизменно просила подружку:

— А теперь посиди просто так. Не спеши. Расскажи что-нибудь. Как там дела? Кого видишь?

Нюра давно уже поняла, кто больше всего интересует больную. Теми или иными путями разговор неизменно приводил к Мачраилу и Фене, которая работала теперь вместе с Нюрой.

— А какая она? — спросила Альмажан однажды. — Скажи — какая?

— Ну, как тебе сказать — какая, — мялась Нюра, она не обладала большим красноречием. — Ну, невысокая. Ну, в общем… не знаю даже, как сказать. Обыкновенная.

— Невысокая, — вскинула глаза Альмажан, — Значит, коротышка.

— Ну нет, почему коротышка? Она и не низенькая, — отвечала Нюра.

— Красивая?

— Ну, не красавица. Нет, конечно.

— Уродливая?

— Почему уродливая?

— Ну, я лучше? — допытывалась Альмажан.

И тут Нюра понимала, что надо отвечать.

— Конечно лучше, ты гораздо красивее! — и рукой махала. — Куда ей до тебя! Ты у нас самая красивая.

Альмажан только грустно улыбалась:

— Ты это нарочно говоришь, чтобы меня поддержать… Я когда-то была красивой, а теперь становлюсь уродиной. — Потом помолчит немного, будто что вспомнит, и опять удержаться не может:- — А какие у нее глаза?.. Какой голос?..

Бедная Нюра совсем измучилась. Ей так хотелось утешить подружку, но она не могла сказать истинную правду или соврать так, чтобы подружка поверила. «Терпи, терпи, — приказывала себе Нюра. — Ей плохо, ведь ей так плохо, что и представить трудно! И сердце болит. И душа».

После укола наступало облегчение, и Альмажан разрешала себе помечтать.:

— Вот погоди, Нюра. Я скоро встану, и тогда сама во всем разберусь. Опять пойду работать в магазин. Для тебя буду самое лучшее откладывать. Я тебя так люблю.

— Я знаю, знаю… Не убивайся, скоро встанешь.

— Знаешь, Нюра, — робко попросила Альмажан. — Ты пока не выходи замуж. Я так хочу погулять на твоей свадьбе. Дождись, пока я встану, — и горько улыбнулась, поправила косу тоненькой рукой.

— Ладно, не выйду, — с готовностью обещала Нюра, — тем более что выходить пока не за кого, — и засмеялась.

А Альмажан вдруг сделалась мрачной и, приподнявшись на локте, зашептала, схватив Нюру за руку:

— Л пока не выйдешь, никого не люби. Не будь такой дурехой, как я. Обманет. И погубить может. Поняла?

В такие минуты глаза Альмажан становились темными, полубезумными, как в первые дни болезни, и Нюра пугалась, старалась побыстрей уйти.

А порой Альмажан обращалась ко всем с жалкой, растерянной улыбкой:

— Мама хочет везти меня в Ростов. Там меня вылечат. Правда, вылечат? Я тогда поступлю в медицинский. Мачраил меня встретит на улице, скажет: «Здравствуй, Альмажан». А я… Я ему не отвечу. Пройду мимо и даже не обернусь. Пусть увидит, что я к нему холодна.

— Нет, нет, — спохватывалась она через минуту. — Может, он и не виноват. Может, все это его родня, его бабка и эта Феня? Тогда я скажу: «Здравствуй, Мачраил. Может, пройдемся, поговорим?»

Словом, металась больная дни и ночи. И чем больше думала о себе, тем меньше было надежды подняться.

Мачраил несколько раз пытался увидеть Альмажан. Но мать ее становилась у него на дороге:

— Еще не сыт ее болью? Не пущу. Нет тебе веры.

— Кто там? — слабым голосом спрашивала девушка.

— А никого. Ветер.

Мать понимала, что дочери только хуже будет от таких свиданий. И «была права: с чем может пожаловать женатый человек и что он может обещать девушке? Только новые муки, потому что неверный человек был Мачраил.

И уходил он от ворот Альмажан угрюмым.

6

Перед самой весной повезла Таужан дочку в Ростов, на врачебный консилиум. Она всегда была человеком энергичным. Решила и тут не ждать и не выслушивать множество мнений то одного, то другого доктора.

Разом хотела услышать всю правду: суждено ли ее ненаглядной дочери, как прежде, носить легкие, лодочками, туфли на каблуках, быть первой в девичьих хороводах, или уже не бывать этому никогда. Ждать ли ей, когда прижмется к ее груди вспотевшая после подвижных игр кудрявая головка внучонка, когда детские губенки произнесут долгожданное слово «бабушка»? Или нет?

Если ждать, то все силы семьи надо направить на лечение Альмажан, на то, чтобы их жизнь вошла в прежнее спокойное русло, прекрасное и теперь такое далекое. А если мудрые ростовские профессора скажут «нет» — значит, надо смириться со своей долей и строить жизнь так, чтобы и Альмажан не чувствовала себя обузой, и им, уже давно перешагнувшим свою половину жизни — матери, бабке и прочей родне, — как-то радовать свою единственную дочь или внучку.

И вот запряжены лучшие колхозные кони в лучшую повозку. Альмажан сама попросила отвезти ее на станцию на лошадях, чтобы насмотреться на давно не виденные поля, перелески, надышаться давно не залетавшим в ее окошко свежим горным ветром.

Вот полулежит она, прикрытая ярким ковровым пледом, тщательно уложены ее прекрасные косы, радостным блеском надежды и отраженного солнца сияют глаза.

Она и сама не знала, хочет или нет, чтобы внезапно встретился ей по дороге Мачраил: Как приятно было бы ослепить его своей неувядающей красотой, облить безразличием. Она не только не выдала бы своей слабости, она даже и обиды не показала бы. Может, заговорила бы с ним, как с любым встречным: «Привет, как дела?..»

Но не встретился Мачраил, хоть и проехали они медленно по всему Акуну. Зато уж кумушек и подружек встретила множество. И каждая останавливалась и спрашивала:

Куда это ты отправилась, красавица наша?

И каждому Альмажан объясняла, что едет в Ростов к докторам и там уж ее непременно вылечат.

— А как же твои топольки? — спрашивали иные. Топольки эти стали не меньшим интересом в Акуне, чем сама Альмажан.

— Ничего, без меня поживут: бабушка последит, соседи. По теплу они примутся, оживут.

Подружки согласно кивали и понимали: Альмажан надеется на чудо — не погибнут топольки, значит, любовь не умерла до конца, значит, может, еще и воскреснет каким-то волшебным образом.

В поезде тоже обратили внимание на молодую красавицу, которую на носилках внесли в вагон. Альмажан, правда, сидела (тогда еще у нее хватало на это сил), и это придавало ей сходство с шамаханской царицей.

Почти месяц пролежала девушка в больнице: исследования, анализы, консультации.

Врачебный консилиум был долгим. Мать нервничала, как маятник металась но длинному пустому коридору, сжав руки у подбородка. Там, за большой белой двустворчатой дверью, решалась ее судьба, судьба ее дочери, судьба их рода.