Бесплатный фрагмент - 7 | Чалдон

Разговор с читателем

Этот последний наш разговор будет о моей жизни, которая растянулась более, чем на три тысячи лет, а, может, и значительно дольше — признаться, время меня всегда мало интересовало, ведь не оно — порождающее начало, а пространство. Этот сюжет может показаться невероятным и фантастическим — кому угодно, но только не мне, потому что это — моя реальная жизнь, это я и есть.

Нет, это — не череда инкарнаций и реинкарнаций, когда ты ничего не помнишь из предыдущей жизни, когда в каждой жизни ты — лишь имаго. Я, конечно, многое забыл, но всё существенное, как мне кажется, хорошо помню. Кроме того, я же помню, что был последовательно ребенком, молодым, зрелым, а теперь одряхлел и обветшал, как и моя душа.

Что значит «обветшал»? — Ветошью когда-то называли драгоценные и почти нетленные меха. Так и мы, я и душа моя, обветшав, в цене, как нам хочется верить, не теряем.

При этом я, конечно, осознаю необычность своего положения: немногим удалось прожить столь долгую жизнь, хотя такие были и многие из них хорошо известны: Мафусаил, Малхиседек, граф Калиостро, Воланд, старик Хоттабыч, Рип Ван Винкль и другие, очень хотел стать таким и испить из источника вечной молодости Бимини Христофор Колумб — но никто из них сам не описал свою жизнь, доверившись неверному, хотя и талантливому перу других, я же делаю это сам.

Я сижу сейчас в сердце Черногорья, в Цетинье. В окне видна снежная вершина священной горы Ловчен, высоко в небе завис тонкий лунный ятаган, огромное небо распахнуто звёздами, и прямо надо мной бабочка Ориона — всё это несравненно старше меня, и сколько б я ни прожил, я всегда был, относительно окружающего меня мира, молодым, только что вошедшим в него.

Жизнь… она всегда течёт двумя потоками, очень непохожими, контрастными и практически несмешиваемыми. Один поток — поток бытия: событий, перемещений, радостей, страданий, наслаждений, от частого употребления это бытие превращается в обыденность, в бесконечные и вполне бессмысленные повторения ритуалов и обрядов, привычек, традиций, стереотипов.

Второй поток — поток идей и мыслей, поток существования, бытия по сути, по существу, поток, в который мы иногда попадаем, неизвестно, как и зачем, но в котором мы точно понимаем и ощущаем — вот, где таятся смыслы, вот, что оправдывает наше пребывание и прибытие сюда вообще. Мы ли погружаемся в этот поток, он ли нас поглощает и уносит — я так до сих пор не понял, но я твёрдо знаю — быть, просто быть — просто и незаметно, существовать — интересней. И поэтому всё, что про бытие и быт — обычным шрифтом, всё про существование, про пребывание в мире идей и мыслей — курсивом. Так оно и будет излагаться двумя разными текстами. И можно читать оба текста, а можно — только один из них, а можно — и вовсе не читать, если неинтересно, неохота и недосуг.

Кому я пишу? — очень надеюсь, что круг моих читателей будет очень тесен, предельно тесен, в идеале он будет равен нулю: этот рассказ и разговор важен для меня и только для меня, а, когда я, наконец, умру, это будет неважно никому. И этот Никто и есть тот, перед кем я ответственен. Потому что жить и писать о своей жизни надо так, как если бы ты был последним на Земле, так, как если бы ничего, кроме твоего текста, от человечества не осталось.

И мне радостно в предвкушении начала долгого пути этой книги, необычайно и тихо радостно, ведь мне предстоит ещё раз вжиться в собственную жизнь.

Александр Левинтов

начато 25 января 2018 года

окончено 2 февраля 2018 года

ИСХОД 1

От Кадма и Гармонии

Из первых, самых ранних своих воспоминаний, я помню, что у нас в семье нечасто, но в самые важные или торжественные минуты напоминали: мы — от Кадма и Гармонии.

Кадм был родом из Египта, древней страны. Любой другой край для египтянина — новина, целина, которую надо собой поднять и облагородить, превратить из пустого места в жилое и полезное. Кадм — прототип Персея, Егория Землепашца, Георгия Победоносца и всех тех, кто поражает змия или дракона: копьём, камнем, словом. Тот змий или дракон — сгусток геомансии, земной энергии, который, будучи прирученным и пригвождённым, даёт жизнь городам и новым начинаниям. И мне самому, всю жизнь затевавшему разные, самые возвышенные дела, всегда приходилось начинать с того, что пригвождает буйную и кажущуюся необузданной фантазию своего воображения, приручать змия, обуревающего меня, пока я сам, подобно своему древнему предку, не стал превращаться в змия, покорно свивающегося тугими кольцами и уходящего на покой в свою земляную нору.

Чтобы там ни говорили о нашей прародительнице, о её строгости и требовательности, а она была прежде всего прекрасна — своим гордым и неизменным спокойствием, уравновешенностью, правильностью.

Её нам, шаловливым и непоседливым, всегда ставили в пример для подражания и как остережение.

Мне совсем немного лет и потому я живу сам по себе, похожий на всход или росток — его ведь никто не погоняет и не понукает — он тянется сам по себе.

Я не люблю смотреть в пустые, безоблачные небеса: ну, голубые, но ведь — пустые. Когда же по небу бегут или просто висят облака, небеса наполняются смыслами и образами, которые ты сам и рисуешь.

А ещё прекрасней звёздное ночное небо — самое очевидное доказательство присутствия в этом мире Бога.

Я живу в горах, за которыми — море. И когда я попал на море, которое только вначале кажется плоскостью, я был очарован его текучей неподвижностью.

Я лежал на горячем песке, всматриваясь в серебристые письмена по воде, наслаждаясь туманным шлейфом прибоя, когда пенно-белым, когда розово-сиреневым, когда синеватым, и вслушиваясь, вслушиваясь в мерное дыхание Океана, в шелест отбегающих волн, в посвист ветра.

Иногда я спускался к кромке прибоя, шел босиком по влажному песку, далеко-далеко, туда, где никого нет, только прибой, порывистый ветер, кричащие, будто в отчаянии, птицы и мои мысли.

И я бесконечно повторял вслед за прибоем: «раз… раз… раз…», пока не понял, что «раз» (так по-гречески обозначается удар прибоя) и есть единица бесконечности времени. И я понял другую гармонию, символическую.

Это было всегда восхитительно иррационально, то есть полножизненно: всё рациональное узкό и односмысленно как геометрический вектор.

…первой, освоенной мною, цифрой была 1, «один», «единица», «раз».

Не знаю, как, но нам удалось связать этот «раз», эту первую цифру с бесконечностью, с вечностью — ведь счета еще не существовало. Эта связь выражалась двумя способами:

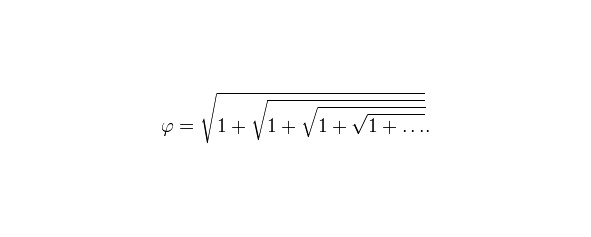

бесконечной цепочкой квадратных корней

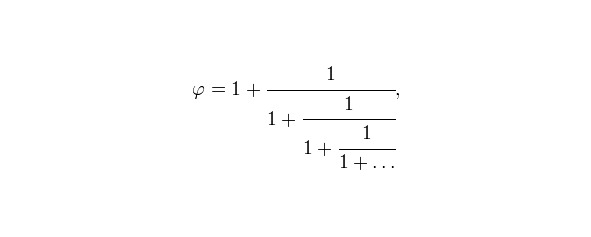

или бесконечной цепной дробью

Такое можно было придумать только под мерный шум или грохот прибоя — и никак иначе.

Человек совершенствовался в знаниях и расчетах, придумал множество хитрых приспособлений для этого, от абака до компьютера, но никогда при этом не покидал берега Океана и не забывал о великой гармонии прибоя:

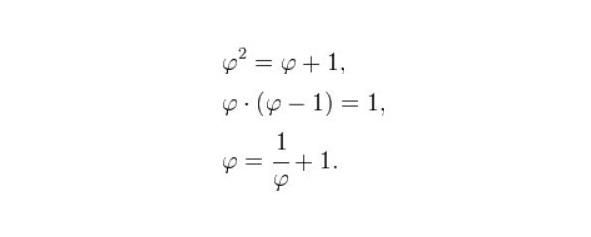

Положительное решение наипростейшего квадратного уравнения x2 — x — 1 = 0 равно φ, а отсюда удивительные

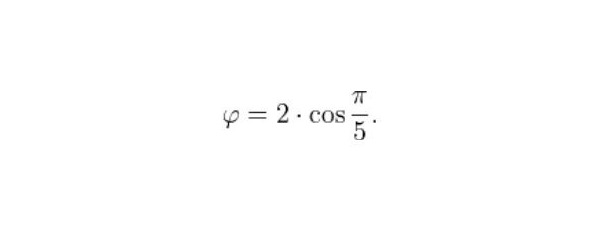

и даже тригонометрическое

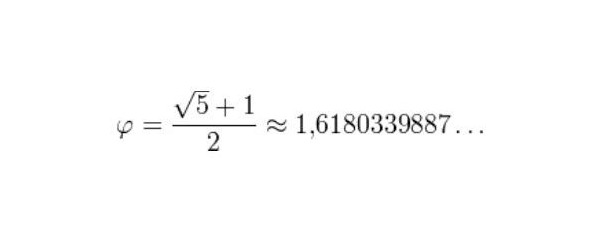

Это изумительное φ, «фи», не пренебрежительное «фи», а великое «фи» имеет свое алгебраическое и числовое выражение:

Это и есть «золотое сечение». Среди великих иррациональных чисел оно, пожалуй, самое важное. «Пи» (π) названо, скорей всего, в честь Пифагора, «е» (основание натурального логарифма) — в честь Эйлера, «фи» (φ) — в честь величайшего скульптора Фидия, создателя Парфенона.

Сидя на берегу Океана, мы всегда задумываемся о необъяснимой и неизъяснимой красоте и гармонии мира, о том, что человеку дано суметь выразить это — музыкально, геометрически, пространственно, мыслительно, математически и даже этически — и восхищаемся этим.

Бог

Из всех слов во всех языках, включая, конечно, и русский, самым частотным является это — Бог. Если не считать артикли, разумеется. Да у нкас их и нет уже полтысячи лет. Хотя иудаизм и христианство самым строгим и решительным образом запрещают частое употребление этого слова, особенно всуе. Но именно всуе оно чаще всего и произносится, как верующими, так и неверующими. При этом имеется огромное число синонимов: Господь, Создатель, Всевышний, Всеблагой, Отец и так далее. У иудеев, кажется, этих имен столько же, сколько дней в году. Одни имена расхожи, как шлепанцы, другие настолько сокровенны, что их произнесение в неположенное время в неположенном месте неположенным человеком и образом может привести к печальным последствиям, что и произошло с Иисусом из Назарета, произнесшим на Малом Синедрионе «Я есть». Это имя Бога стоило ему жизни, но стало кредо христианина.

Этимология слова «Бог» удручающе проста: Бог он и есть Бог. В самых изначальных значениях это был Некто, дающий счастье и богатство, а что еще человеку надо, если он не знает пока про курс акций, ваучерную приватизацию, недвижимость на Гавайских островах и Блэк Джек? Впрочем, в «Кратиле» Платон устами Сократа пытается связать бога (theos) с бегом (thein), с бегущим, поскольку первые люди увидели бога только в двигающемся, в бегущем по кругу: солнце, луна, звезды, небо. Впрочем, возможно, богом могли называть бегущего как лучше всех освоившего прямохождение, родового лидера прогресса, антропогенеза и эволюции вида.

Если говорить о несчастнейших жертвах Второго тысячелетия, то первой является Он: сколько было Богохульств и Богоотступничеств, Богоборцев и Богогонителей, сколько преступлений, войн, притеснений, экзекуций, казней, пыток, проклятий и гонений было сделано от Его имени и во славу Его, создавшего людей из любви и для любви.

И теперь Он — почти в забвении, потому что — это бросается в глаза — в той же Америке хоровые песнопения и приплясывания есть форма социализации, психотреннинга и выколачивания десятины из паствы, а вовсе не интимный молитвенный диалог с Богом; в той же России — недоуменная братва от Больших братьев до братишек сменила партбилеты и комсомольские значки на свечечки и иконостасы, партсобрания и политпросвещение на молитвенные собрания и литургический цикл, Историю КПСС на Евангелие, не зная, не понимая ни того и ни другого. В католической Испании, уставшей от церковного фанатизма генерала Франко, люди перестали обращать на Бога внимание, и даже исламский фанатизм сильно попахивает нефтью и политикой.

Ныне нет более нелепой и несчастной фигуры, чем Он: мы придумали себе некоего партнера и вступили с ним в непрекрещающийся и гнусный торг по поводу нашего бессмертия и долголетия (что практически несовместимо), нашего благоденствия, преуспеяния и процента за пребывание в этом мире: мы тебе, Боже, по воскресеньям будем петь по паре часов, а ты нам, Отче, за это хлеб наш насущный дай нам днесь, предоставь жилплощадь в белом районе своего Эдема, застрахуй нас от дорожно-транспортных происшествий, дурных болезней и русской мафии, а всех остальных к себе не пущай и на дорогах дави, потому что мы не желаем из-за них портить вид на Тебя и отношения с Тобой.

У мормонов дело дошло уже до заключения юридических отношений с их Богом и купле-продаже загробного брака, вечного блаженства, крещения усопших (с выплатой за них положенной десятины, по-видимому) и других коммерчески выгодных таинств.

Коммерциализация Бога, а заодно его технологизация, компьютеризация, вовлечение в Интернет и Green Peace, автоматизация и торговля им to go, распивочно и навынос — закономерный и неизбежный итог трепания имени Божьего по свету.

— Боже!

— Чего?

— Да, ничего, это я просто так.

— А, ну, ладно. Если что, то Я здесь. Зови, если, конечно, нужно.

«Я в Бога не верю» — говорит атеист, — «но я верю в некий Высший Разум, в то, что кто-то и для чего-то все это создал». Увы, представления верующих о Боге, если они не цитируют, гораздо неопределенней и туманней. Либо, в прямую противоположность, примитивно иконические. Предметные и вещные представления о Нем, конечно, увеличивают зрительную и осязательную достоверность присутствия, но чего: Его или нашей наивности?

Богом по понятию оперируют — какой кошмар! что за выражение?! — только профессионалы: богословы, философы, преподаватели научного атеизма (теперь они все преподаватели этики или истории и географии религий, кажется — шустрые ребята).

Крайности унижения Бога достигли феминистки, с бабьей дури начавшие обсуждать Его сексуальную принадлежность и ориентацию.

Я думаю, Он скоро отвернется от нас совсем и лишит последнего удовольствия конца света и Суда: судиться с этими? Да они сами кого хочешь затаскают, а их адвокаты такие найдут доводы, зацепки и аргументы, что лучше не связываться и не пачкаться.

Боже мой, Боже мой! Во что мы превратили Тебя и во что превратились от этого сами? А ведь как Ты предупреждал нас о неведомости нам пути Твоего! Но мы все прём и прём, с Лениным или Тобою в башке, с наганом и кошельком в руке, уверенные, что движемся верной дорогой, товарищи!

Можно ли испытывать стыд за Бога? — Разумеется, нет, Он ведь и есть наша совесть, наш стыд. Но мы можем испытывать угрызения за свои поползновения, использование и употребление, за свои слова и деяния, за свои подмены и лукавства.

А для этого прежде всего необходимо вырвать это слово из обихода, перестать клясться и сквернословить им, оставив его только для одинокой молитвы и тишины покоя.

И помнить, всегда помнить: Бог создал этот мир плохим и несовершенным, нелепым и несуразным, чтобы Человек в борьбе с этими безобразиями боролся и тем становился совершенней, ближе к Нему.

Людоеды

Мы — людоеды, так получилось само собой. На побережье живут наши ближайшие родственники. Обычно они рыбачат, очень умело и успешно, но в остальном они живут разбоем и пиратством, ведь они — потомки эллинских пиратов, придумавших острокилевые пятидесятивёсельные суда с косым парусом, пентеконтеры, наводившие ужас на прибрежные города, от Колхиды до Барселоны.

Мы же, жители гор, привыкли таскать камни и выворачивать из скал тяжёлые буки, бороться с крупным зверьём, огромными дикими козлами и баранами, с медведями и вепрями.

Из рода в род.

И это сделало нас долговязыми, длиннорукими и длинноногими, необычайно красивыми и чрезвычайно жестокими — ко всем, в том числе и к людям.

Когда наши братья захватывали чужие суда, города и селения, они никого не брали в плен: пленных надо кормить, пленные несут заразу и угрозу бунта. Всю человеческую добычу они сваливали в трюмы, где хранилась соль. Выпаривать соль из морской воды — занятие, конечно, скучное, но не хлопотное, специально для женщин. В соли или в крепчайшем соляном растворе трупы хорошо хранятся. Горными тропами их привозят к нам, большими партиями. В каждом нашем селении — а они разбросаны в наших горах по низинам, ущельям, ручьям и речкам, малозаметные и неприметные — есть сушарни, где мы на буковых поленьях коптим мясо, любое, что кабанятину, что человечину, что медвежатину. Хорошо прокопчённое и просоленное мясо может храниться несколько лет. К тому же у нас на вершинах гор и на восточных склонах лежит снег, а в карстовых пещерах — лёд. Здесь мы и храним копчёное мясо.

Сладковатый чад сушарен плывёт по неподвижному воздуху над каждым селением, отчего деревня всегда подёрнута дымкой, её очертания зыбки, неясны, расплывчаты, обманны, таинственны, сказочны, и только небо, только горы днём и ночью ясны и отчётливы.

На них и по ним мы и ориентируемся.

Но чаще мы ни на что не ориентируемся, а пребываем в сладковатом ожидании — чего-нибудь сказочного.

Как легки и прекрасны наши сказки! Они всегда рядом с нами: вот-вот легкая дымка сгустится, и сказка сбудется, придёт, и мы очутимся в ней. И мы ждём этого и зовём нашу сказку к себе — песнями: вот почему наши песни так сладостны и протяжны, они сами — уже полусказка, они сами — уже полу-чудо. И мы можем петь целыми днями и ночами, впадая в сказочный транс, в полузабытьё, в клубы древнего или собственного воображения.

Мы любим, чтобы у нас росло то, что растет само и не требует ни забот, ни ухода — старые седые оливы росли в наших краях, когда мы пришли сюда — они и теперь седые и старые, и продолжают плодоносить, и так будет всегда, именно от олив исходит идея бессмертия, недоступного для человека, а потому такого притягательного.

Мы любим сады — они долго живут, а огороды — ну, что растёт само, то пусть и растёт само, а уж мы найдём ему применение: что есть, а что пойдёт в приправу или консервант.

Скотину мы не держим — возни много, а толку мало, да и зачем нам скотина, если вокруг, в горах водится дикое зверьё. И лошади нам ни к чему — им здесь трудно двигаться, есть почти нечего, мы же на своих длинных ногах бегаем быстрее лошадей и пройдём там, где не пройти коню. Хищные зубья скал, торчащие из гор на каждом шагу, и кручи бесчисленных ущелий делали наши места труднодоступными для коней

А потому наше клочковатое и разрозненное хозяйство, если его вообще можно назвать хозяйством, так зыбко и неустойчиво, так непрочно и своевольно: то ломится изобилием, то скудно до настоящего голода.

Когда он, голод, наступает, то спасения от него почти нет. Он тянется долго, иногда целый год, до следующего урожая, а иногда и годами. Когда наступает голод, поднимается чёрной тучей саранча и улетает прочь — неизвестно куда. Саранча часто оказывается последней потухшей надеждой — когда ничего нет, мы жарим и едим её. Когда наступает голод, глубоко под землю уползают змеи — самая лучшая еда и самое верное лекарство от любых ран и болезней.

И тут возникает выбор, для других, наверно, мучительный, для нас же привычный и спокойный.

Либо мы начинаем есть друг друга, сначала детей, потом молодых, ещё никогда не рожавших девушек, либо отправляемся в соседние с нами города и страны и продаем себя, сначала детей, потом молодых, ещё никогда не рожавших девушек и в последнюю очередь взрослых мужчин, которых покупают на невольничьих рынках весьма неохотно, потому что заставить работать их практически невозможно, а то, что они умеют делать, никому не нужно. Или почти никому. Да, если их и покупают, то только, чтобы использовать их как охранников, сторожей, телохранителей, тюремщиков и надсмотрщиков, воинов. В таких качествах они, конечно, хороши, но всё равно опасны, потому что всегда могут обернуть свои силы против хозяина. Это — не зазорно.

Зачем человеку совесть?

Различать Добро и Зло могут все живые организмы, как одушевленные, так и неодушевленные: растения помнят тех, кто зло обращался с ними и всеми силами и способами стараются ответить тем же: цепляются колючками, издают неприятный запах, а, если не могут этого, то просто чахнут и гибнут. На Добро они отвечают Добром: пышно цветут и плодоносят, благоухают и т. п.

Способность к различению Добра и зла присуща всему живому и, более того, является этическим основанием Космоса и Мироздания. Эта способность фундаментальна для совести, но только ею совесть не описывается.

Над этим фундаментом — нравственный императив, выведенный Кантом, но сформулированный до него многими другими мыслителями, учителями и священниками:

«поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом»

Или, что то же самое:

«поступай так, чтобы человечество и в твоем лице, и в лице всякого другого всегда рассматривалось тобой как цель, но никогда только лишь как средство».

Категорический императив имеет такой же всеобщий, вселенский, космический (а потому не преодолимый и не обходимый ни через какие лазейки) характер, но распространяется исключительно на человека и человечество, минуя и оставляя без внимания всё остальное живое.

Наконец, в структуре совести имеется высший слой, без которого совесть и не является совестью, но который невозможен без двух нижележащих — индивидуальный универсум совести.

И в английском, и в русском языке и в большинстве европейских (=христианских) языков понятие совести предполагает некоторую совместность человека и Бога:

со-весть (весть и канал связи между Богом и человеком)

сonscience — (science — наука) английский

Gewissen — (wissen — знать) немецкий

сonscience — французский

сoscienza — итальянский

и так далее.

Понятие «совесть» созвучно и по смыслу и фонетически с «сознанием»:

со-знание (совместное знание)

consciousness — английский

Bewußtsein — немецкий

сonscience — французский

conoscenza, sensi — итальянский

В отличие от «сознания» и «совести» «мышление» не предполагает никакой совместности и достаточно сильно различается в языках, за исключением немецкого и русского, где в основе лежит «мысль», но не надо забывать, что многие интеллектуальные понятия в русском языке — калька с немецкого:

мышление

awareness, mind, mentality — английский

Denken, Denkweise — немецкий

faculté de penser — французский

facolta mentale, pensiero — итальянский

Само «мышление» в понятие «совести» не входит, но без совести и сознания оно невозможно. Мышление, в отличие от совести и сознания, креативно, и только оно изо всех интеллехий человеческих креативно. Мы только в мышлении — со-творцы, по Образу Божию. Мы только в мышлении составляем с Ним индукционный контур, порождающий новые сущности, именно для этого мы и нужны ему, и существуем, пока можем творить или пока не создадим Навигатору замену себе, после чего можно спокойно раствориться и исчезнуть.

Да, мышление не оперирует и не выбирает между Добром и злом, да, мышлению не нужен нравственный императив, но для того, чтобы мышление не превратилось в своеволие, опасную спекуляцию, неосторожную игру ученика чародея, или не стало орудием зла, нужна совесть, нужна непрерывная связь с Богом, довлеющая над нами и нам не подчиненная, но нас подчиняющая. Именно в этом смысле мы — рабы Божии, и ни в каком другом смысле, ибо Богу противна и чужда идея рабства и зависимости: причинно-следственный мир, узаконенный и занормированный мир придумали люди, а сам мир — свободен в своём выборе, достаточно посмотреть на звёздное небо или снимок с телескопа «Хаббл».

С практической точки зрения это значит: технически нельзя быть творческой личностью и мыслителем, если игнорируешь выбор между Добром и злом, если не подчиняешься нравственному императиву, если не слышишь и заглушаешь в себе голос совести.

Нельзя технически и онтологически.

Бегство

Так длилось и длилось и, казалось, будет длиться вечно. Но вечного не бывает.

С запада, из-за моря, пришли на тяжёлых, грубых и неуклюжих судах люди, тяжёлые, грубые и неуклюжие.

Они разрушили наши селения и построили свои города, они порушили наши нравы и обычаи и возвели свои законы, они попрали наших домашних богов и понаставили всюду своих истуканов, глухих к нам и нашим местам, они извергли нашу культуру и насадили свою безликую, горожанскую цивилизацию, дикую для нас и наших гор. Их Диоклея, нелепый город, стал клеймом нашего края, унижением нашей свободы. Они посчитали нас дикарями и варварами, но ведь это они пришли к нам, а не мы к ним. И мы не смогли сбросить их с наших скал в море, потому что мы — россыпь, а они — безжалостный бич. Мы владеем ножами с двух рук, они — только с одной, но в этой руке — тяжёлый и длинный гладиуc, меч смерти.

Так длилось непомерно долго, мучительно долго.

А потом пришли люди, несущие крест.

Они несли смирение и надежду, они говорили о том, что очень скоро всё кончится и потому надо смириться с этим миром и этим порядком, потому что он скоро кончится.

Мы так ослабели от всего этого: наши боги попрятались и перестали помогать нам, западные истуканы как были бесполезны, так и остались, но нас так долго заставляли поклоняться им, якобы могучим осколкам великой Истины, что мы свыклись с их бесполезностью в нашей жизни, к их законам и уставам, и на всё это легли новые устои неведомого и невидимого Бога, который сам себе Сын и Отец, который и Бог и Человек одновременно, казнённый и карающий одновременно. И мы обессилили. Мы — люди камня, а нас смешали с глиной и сделали податливыми как глина: из нас можно лепить ненавистные нам кирпичи, и обжигать нас в печах, и укладывать нас ровными рядами и скреплять нас всё той же глиной.

Новые проповедники рассказывали нам, что такое уже было, давно-давно, с другим народом. Те люди побросали глиняные таблички, которые они изготавливали в огромных количествах, встали и ушли в поисках новой земли и новой жизни.

Это было заманчиво.

И тут с востока хлынули новые люди, ни на кого доселе не похожие. Они шли и шли, совсем не воинственные. Они шли не сами по себе — их гнали другие толпы, действительно воинственные и страшные, беспощадные и лютые, какими когда-то были мы. И вот тогда мы поняли, что и их гонит какая-то сила, и эта сила — не наша, что надо идти к нашей силе, обрести её и жить в ней, если мы хотим быть теми, кем надлежит нам быть.

И тогда мы встали и пошли — навстречу и сквозь эти толпы, не смешиваясь с ними, не покоряясь и не принимая. Мы оставили свои опустевшие горы и низенькие дома, сложенные из камней, и взяли с собой только свободу, нашу свободу, которая и повела нас, как повели коней под людьми востока запахи трав.

Бесконечно долог наш путь.

Мы шли, всегда стараясь удерживать высоту и видеть, как можно более широкий горизонт. И мы старались, идя навстречу утреннему солнцу, заканчивать дневной переход, грея спины об уходящее солнце, даже если стояло ненастье, а ненастье стояло порой неделями.

Просыпаться и видеть каждое утро одно и то же, один и то т же пейзаж, одну и ту же вершину, одно и то же дерево — это одна жизнь, и совсем другая жизнь — просыпаться каждое утро в новом и неизвестном, незнакомом тебе месте. Так в нас стали формироваться два сознания — сознание однородности и монотонности мира, вечно привычного, и сознание мира переменчивого, меняющегося, вечно нового и неизведанного.

И мы сами стали осознавать себя одновременно и неизменными, и меняющимися одновременно, двойственными, мечущимися между собой одним и собой разным: так кто же из них истинный? Или оба — обман?

Мы шли не одной колонной, а несколькими, довольно внушительными гроздьями, чтобы встречные — заведомые враги — и те оседлые, сквозь которых мы шли — также заведомые враги — боялись и сторонились нас, высоких, длинноруких и длинноногих, не несущих никакого оружия (наши короткие ножи в обеих руках, скрываемые рукавами одежды издалека просто не видны), а потому опасных вдвойне и втройне. Двигающиеся навстречу нам — и мы это поняли довольно быстро — безвольны: не их влечёт на запад, но их лошадей. Подобно саранче, улетающей от голода, кони, чуя запах травы, переносимый ветрами, дующими с Запада (всегда с запада!) тянутся к этой траве и тянут за собой и на себе людей.

Мы же движемся с попутным ветром, подгоняющим нас и ускоряющим наш ход. Также дули ветра древнему народу, побросавшему свои глиняные таблички и пустившемуся на поиски своей земли и своего счастья.

Реки наших гор — быстрые потоки, легко преодолеваемые и налегке, и с грузом. Теперь на нашем пути разлеглись широченные и глубокие реки, казавшиеся нам непреодолимыми. Но ведь как-то люди с востока преодолевают их? — и мы поняли, что без лошадей мы не сможем двигаться дальше. К тому же зимы здесь, в отличие от наших, длинные и многоснежные: нужны лошади. И мы освоили лошадей, мы многое освоили на своем долгом пути.

Нет земли, которая была бы ничьей.

Земля всегда чья-нибудь, даже, когда она кажется совсем пустой, необитаемой и нежилой. Земля всегда кому-то дана, обещана и обетована.

Мы идём по чужим землям и понимаем, чуем, что это — не наша земля, и что надо поэтому идти дальше.

Сколько мы шли? — наверно, одну или две вечности. Так нам казалось.

Навигатор

О, бездна богатства и премудрости и ведения

Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!

послание св. Ап. Павла к Римлянам, 11:33.

И помни весь путь, которым вёл тебя Господь, Бог твой

Второзаконие 8.2.

Клубятся галактики и вскипают чёрные дыры в них, мечется огонь костра в ночи, то прижимая свои горячие колючие лапы к земле, то взмывая вверх летучими искрами, мечутся в микромире совсем простые частицы и страсти — всё стихия, всё — само по себе, самодостаточно себе и ощущает свою необходимость в мире, даже такое ничтожное существо как человек.

Я смотрю, зачарованный, на пляску ночного костра и медленный танец далёких звёзд — как прекрасен этот мир, как мудр Навигатор, ведущий его по неведомому никому пути. А ведом ли он Ему самому? Или и для него это — увлекательная игра с непредсказуемым финалом?

Мир меняется, потому что меняется и взрослеет его Навигатор, потому что меняемся и взрослеем мы, сопровождающие и ведомые Им.

Он, конечно, безсубъектен — зачем она Ему, субъектность? И, стало быть, не наделен волей — сущее дитя, играющее собой в утробе самого себя. Мне нравится это баловство, я чувствую себя в нём беспечно или, что то же самое, бездомно.

У каждого, наверно, свой Навигатор, свои представления о Нём, своё произведение, а кому-то и вовсе недосуг, неохота, некогда или просто не хочется придумывать и иметь своего Навигатора — такие пользуются чужими придумками или вовсе ничего не имеют. И в этом смысле не живут, но жизнь, проходит сквозь них, как туман, проходящий сквозь камыши: солнце чуть встало, туман улетучился — и камыши опять стоят поржавевшей стеной, сами себе надгробие.

Восхитительно то, что каждый волен в своём воображении — и нет ему ни преград, ни запретов: нет Субъекта — нет и Объекта для Навигатора, нет оснований опровергать или доказывать Его, а равно и Его существование. Тут не вера, тут нечто другое располагает нами, доверное, доверие к Навигатору прежде веры в Него.

Как это возникает? — задумался я.

Если мышление стало формироваться по мере перехода от трансляционной (сигнальной) речи к коммуникации и вслед за пониманием, то рефлексия — не «мышление по поводу мышления», как это принято теперь считать, а работа сознания — поиски убежища себя в самом себе, потому что у человека нет более надёжной защиты от внешнего мира и самого себя, чем сам человек.

Сознание человеческое — и этим оно отличается от сознания других живых существ — субъективно, то есть способно занять субъектную позицию относительно самого себя-объекта рефлексии.

Иными словами, рефлексия — это коммуникация с самим собой на витальные темы.

Именно витальностью этой коммуникации и объясняется, что любой творческий акт и процесс — рефлексивны, ведь творчество (научное, техническое, художественное, любое) возможно только в витальной ситуации, даже если оно, творчество, рутинно.

Страх смерти, позора, бесчестия, муки совести — всё это генерирует поток рефлексии, выталкивает нас и наше сознание из самих себя — чтобы защитить, но не спасти — спасает вера в Бога, это протезированное сознание с протезированной рефлексией.

И тогда может возникнуть (но не обязательно возникает) вторичная, мыслительная рефлексия рефлексивного сознания. Это — совсем другая рефлексия, которую, собственно, и фиксируют методологи.

И в мыслительной рефлексии субъект-субъектная коммуникация предполагает независимость и равнозначность обоих субъектов, а не надстроенность одного над другим, как это происходит в рефлексии сознания.

Как и в рефлексии сознания, так и в мыслительной рефлексии возможны в принципе бесконечные надстройки и отражения, что очень напоминает отражения в зеркалах, расположенных друг против друга. Принципиально же возникновение мыслительной рефлексии над рефлексией сознания (сколько бы рефлексивных уровней ни имели бы обе), а также ещё один слой: рефлексия сознания над мыслительной рефлексией: именно здесь и происходит рефлексивное управление по Лефевру:

Я думаю, что он думает, что я думаю

Итак, можно выделить три принципиально различных слоя рефлексии:

— наиболее потаённая и интимная рефлексия сознания, alter ego, «внутренний голос», даймон Сократа, описанный Платоном, вступающий «в действие», а точнее — в коммуникацию с субъектом сознания только в витальных ситуациях

— мыслительная рефлексия, охватывающая и рефлексию как мышление над мышлением и рефлексию сознания, а потому представленная двояко — субъектом-иерархом субъекта сознания (alter ego) и внешним коммуникантом (потенциально либо актуально)

— рефлексивное управление, где независимые и самостоятельные субъекты сознания и мышления присутствуют с необходимостью.

Вся эта, достаточно сложная сознательно-мыслительная конструкция не случайна — именно она, конструкция, обеспечивает существование индукционного контура Навигатор-навигатум, в котором, при всех функциональных и онтологических различиях, совершенстве Одного и несовершенстве другого, между Навигатором и навигатумом осуществляется единый и взаимообуславливающий процесс диалога между Космическим Разумом и человеком.

Рефлексия

Мы пересекли горы, невыразительные от старости и по-старчески красивые, уже умиротворённые, успокоенные — у них всё в прошлом, когда-то, давно, бурном, а теперь они, увалистые, мягкие, погребены под снегом — в помертвевшей тиши.

За этими горами открылась унылая равнина, ровная и мучительно однообразная.

Мы уже давно движемся обозами: то по обледеневшим рекам, то этой утомительно одинаковой равниной: всё бело и ровно, вдруг — клочок деревьев, и опять — ничего. Через несколько дней твёрдо кажется, что мы движемся по кругу. Всё одно и то же и ничего не меняется.

И морозы — сильнейшие, невиданные доселе нами — в наших горах таких морозов никогда не бывало.

Сквозь полубеспамятство от этого мороза я вижу рядом с собой женщину, она прижимает к себе замотанного в тряпьё ребёнка. Она не знает и не хочет верить, что он давно уже замёрз и мёртв. Наконец, у неё вырывают его и выбрасывают из саней, как выбрасывают время от времени другие замёрзшие трупы: так легче идти измождённым лошадям, так больше еды остаётся ещё живым, и так мы спасаемся от волков, идущих ровным следом за нашими обозами. Они питаются этой падалью и не трогают нас живых. И наши обозы всё легче и легче от людей.

Я мучительно боюсь заснуть, чтобы меня по ошибке не приняли за замёрзший труп и не выкинули на рыхлый пушистый и скрипучий снег ждать волчью стаю.

Страх перед смертью, которую я еще не понимал, привел к поискам спасения, к отысканию в себе в своем сознании чего-то недоступного смерти и потому управляющего и ею, и жизнью, и самим человеком. Это был первый акт рефлексии и первая зарница рефлексии, и первый шаг по пути спасения своего Я за счет другого Я, бессмертного, предельно бескорыстного и всесильного, за счет выделения над собой субъекта.

Так я научил себя контролировать самого себя — во имя спасения и более ни для чего.

На этой мёртвой равнине я впервые почувствовал сам себя не как единый организм, а как нечто двойственное: организм и другой Я, над ним, живущий сам по себе и совсем другим, нежели организм. И они оба — Я, но разные и для разного.

Потоки наши иссякают и редеют: сзади остаются — живые ли? мёртвые ли?

Мы достигаем очередной огромной Земли — с каких высоких гор стекают такие могучие реки? Неужели эти горы выше небес? И опять разделяемся, как уже много раз делали на своем пути — часть решила пересечь реку по льду и двигаться дальше на восток — они уверены, что так достигнут моря или своей земли, или и то и другое вместе. Мы же решили идти вниз по течению этой реки, на север, ведь должна же она куда-то, во что-то впадать, и, может, там и будет земля, которую мы назовём своей.

Никто не знает, кто прав, а кто не прав — нет между нами судьи, знающего истину: мы все правы, даже если погибнем и никуда не дойдём — значит наша истина в том, чтобы бесследно погибнуть.

Космические субъекты

Однажды у меня был разговор:

— зря люди ищут контакт с другими цивилизациями — его не будет

— почему?

— если эти цивилизации менее развиты, чем наша, у них ещё нет средств принять наш сигнал и ответить на него, а если более развиты, то мы им совсем неинтересны, искать же равных себе, конечно, можно, но — зачем? поделиться историческим опытом? обменяться опытом? — мы вряд ли сможем понять друг друга, разве что напугать или ужаснуться

Я задумался.

Гермес Трисмегист прав: что на небе, то и на земле. По мере накопления опыта, мастерства, мудрости, люди примолкают и уходят в себя, им неинтересно общаться абы с кем, терять время на всякого встречного-поперечного. В этом одиночестве — одна из проблем и трагедий гениев и вообще людей одарённых и талантливых. Они замыкаются в себе, уходят в отшельничество, молчальничество, столпничество и другие аскезы одиночества и отрешённости. В наставшую эпоху тотального общения, массированных коммуникаций они вынуждены уходить в тихую аристократию молчания.

Но при этом они, мудрые и печальные (Экклезиаст прав!), не только не теряют связь с миром, но и берут на себя ответственность за его судьбы.

Мне вспоминается 12-летний мальчик, которого Бог как-то спросил:

— чего бы ты хотел получить от Меня?

И мальчик ответил:

— мудрости, Господи.

Отец мальчика в этом же возрасте поразил огромного великана Голиафа по велению последнего: скучающий в напрасном ожидании поединщика Голиаф решил обучить маленького пастушонка пользованию пращёй, и когда тот раскрутил изо всех своих слабых силёнок пращу, могучий, но очень глупый верзила крикнул команду «пускай!» — и получил тяжёлым камнем прямо в лоб.

Господь думал, что сын того пастушка, царский сын попросит денег, богатства, славы, силы, могущества, власти — что ещё обычно просят царские дети? (нецарские дети просят обычно сладости, игры и другие несложные вещи), но, получив такой ответ, аж прослезился. И, конечно, дал Соломону, будущему Экклезиасту, просимое. И как ни помогал людям Соломон, как ни совершал великие дела, самое великое из которых — Храм, как ни утопал в любви и справедливости, его последнее произведение полно печали и одиночества:

1 Слова Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме.

2 Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — всё суета!

3 Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?

4 Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки.

5 Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит.

6 Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, возвращается ветер на круги свои.

7 Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь.

8 Все вещи — в труде: не может человек пересказать всего; не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием.

9 Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.

10 Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас.

11 Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.

Космические Субъекты, достигая совершенства и мудрости, для нас пока недостижимых, непременно должны окукливаться, уходить в себя, подобно чёрным дырам, но, в отличие от них, не поглощать материю, а творить — не материю, но Добро.

В. Лефевр математически доказал, что между Добром и злом существует асимметрия, равная золотому сечению, и что эта космическая асимметрия проходит в том числе и через человека. Он же утверждает, что этот сдвиг в сторону Добра совершили, не сговариваясь и не сообщаясь между собой Космические Субъекты и тем выполнили своё великое предназначение и теперь всё более погружаются в космические сны Небытия.

Васюганское болото

Река начала вскрываться под вечер, со страшным, пугающим грохотом. Этот грохот стоял всю ночь, и ещё — скрежет льдин друг об друга, как будто они живые и борются друг с другом.

Мы стояли на высоком берегу притока большой реки, почти такого же широко и смотрели, как идёт бесконечный ледоход и прибывает вода.

Путь наш оказался отрезан, с юга дули шалые тёплые ветры, над нами пролетали бесчисленные вереницы белых прекрасных птиц, трубивших счастье — и мы были счастливы: мы нашли свою землю, и мы живы, пусть и совсем немного и немногие.

Так, под летящие по реке льдины, под посвист ветра, под птичий звон и щебет, первое, ещё робкое тепло и разлив счастья обретения своей земли закончилось моё детство и с ним завершился наш первый Исход.

Свою страну и реку, текущую по ней на протяжении тысячи километров, мы назвали Васюганье и Васюган.

А себя мы назвали чалдонами, «причалившими» к счастливому берегу, к ставшему сразу родным и понятным богатейшему верховому болоту Васюганье. Огромный край, просторный мир, приветливый, природнившийся нам.

Здесь всё было в необычайном изобилии: в реке — рыбы, в лесу — дичи, грибов, ягод, в изобилие были и комары с мошкой, но мы скоро притёрлись к этой напасти — и она нас больше не грызла. Просто, не надо мыться и смывать накапливаемый самим телом поверхностный слой твердеющего пота.

Пока мы шли в поисках своей земли, мы забыли многое, но и научились многому новому. Раньше мы имели дело в основном с камнем, теперь — с деревом, раньше у каждой семьи был один дом, теперь — не меньше шести: один основной и ещё пять заимок, которые надо обегать в строгой последовательности и непременно все, по только тебе приметной тропке: где слега лежит, где — валежина, где гать проложена, где горбатится кочкарник. Пойдёшь неверным, новым маршрутом и непременно угодишь в окно болота и сгинешь, и некому будет помочь тебе, потому что у каждого — своя петля заимок. Зимой-то, конечно, на снегоступах, гораздо легче бегать по заимкам.

Попал в чужую заимку — пользуйся всем, что тебе надо, но и оставь, что у тебя лишнее и избыточное.

В прежней жизни мы были: береговые — рыбаками, горные — охотниками, теперь мы все летом — рыбаки, зимой — охотники. А ещё: умельцы и мастера на все руки, землепашцы, скотоводы, металлурги, плотники, кузнецы, ткачи — всё умеем, каждый умеет, от того каждый — сам по себе и сам за себя, за чужие спины не прячется..

По пути сюда мы потеряли много слов, но и приобрели новые. Они рождаются из дел и занятий, из окружающего нас мира и из наших размышлений о нём и о себе.

По другую сторону огромной Оби, навстречу Васюгану, впадает другая река, такая же большая, нет, ещё бóльшая, в полтора раза длиннее нашей, но очень похожая и такая же рыбастая, Кеть. Там обрели свою обетованную им землю наши родичи — мы стали соседями, изредка посещающими друг друга, по праздникам и великим событиям.

Дома мы ставим далеко друг от друга, чтобы ни с кем не соседствовать и не межеваться: земли кругом столько, сколько сможешь своей семьёй осилить. И каждый ставит дом на ту сторону, куда взгляд особо лежит. Кому любо утро, тот окнами к восходу стоит, кому вечерняя заря — к заходу, кому речка, кому — сосна одинокая. Колодцы — у каждого свой, и в каждом колодце вода по особому вкусная, по особому холодная. Каждый двор — нараспашку: за редким тыном и копны стоят, и кони, и весь инвентарь земледельческий. От тына до построек — огород, непременно с садом и ягодником, постройки идут сначала хозяйственные и скотские, жильё же глубоко внутри этих построек — так теплее зимой, да и сама семейная жизнь — сокровенней.

В доме самое важное — печь и столешница. Печь такая, что в ней париться можно, а уж спать на печи — всем кубарем. Столешница хоть двадцать человек выдержит, а то и по боле.

Девки у нас до свадьбы всё в хозяйстве должны освоить, всё уметь, кроме одного — стряпни её научит свекровь.

Землю свою мы осваиваем не спеша, основательно: сначала ближнее и доступное, потом дальнее и трудное, тогда дальнее и трудное постепенно становится ближним.

Деревни чалдонские далеко отстоят друг от друга: то день, а то и два ехать или бежать от одной до другой — тем радостней и почётней гость, если он из своих.

Но земля ничьей не бывает — живут бок о бок с нами коренные. Узнали мы о них сначала по их могилам — они не в землю кладут своих покойников, а делают помосты на деревьях, высотой в два-три роста, чтобы ими питались птицы. Чудно, а по-своему правильно. Веры они никакой — поклоняются пням да идолам, богов у них нет, но во множестве разные духи — и в воде, и в воздухе, и на небе, и под землёй, есть дурные и злобные, есть добрые, в каждом дереве и в каждом ручье у них духи. Они с ними общаются, разговаривают, советуются. Охотники и рыбаки они знатные, мы у них многому научились, но — и не дружим и не воюем: они нам страшненькими кажутся, мы им — страшенными. Так и живём поврозь, не смешиваясь.

Они нас приучили к оленям, а оленей — к нам, в лесу очень нужная скотина, и мясистая, и молочная, и шкуристая. И, главное, очень добрая, незлобивая, покорная, к работе в упряже привычная. Олень и накормит, и вывезет. Единственное — пахать не может, да оно и ни к чему — лошади есть.

Ещё они нас своей рыбной и пушной ловле научили. Рыба здесь водится знатная: осетры с человека ростом, полведра икры с каждой рыбины, муксун, нельма, сырок, щука, язь, налим, сорога, чебак, ёрш, окунь — чего только не водится и всему своё место на столе найдётся. Вода в Васюгане холодней, чем в Оби, поэтому рыба здесь жирней и увесистей. На всю зиму икры и рыбы солёной хватает, а ещё же и мороженая, и сушёная, и вяленая, и копчёная. Мяса мы, кроме оленины, почти не едим, а потому живём в мире и дружбе и с медведем, и с кабаргой, и с рысью, и с волком, и с сохатым. Черёмуху прибрежную, бывало, обираешь, а рядом медведь сопит. То же в малиннике или густом смородиннике. Медведь нас научил: первую половину лета ягода должна быть сочной, чтобы силу и здоровье давала, а вторую половину — вязкой — чтобы зимой всё замедлить.

Весной рыба на нерест идёт — ты её с лодки ловишь, рядом медведь лапами глушит. Нет, не мешаем мы зверью, а оно нам не мешает, дружно живём. Только пушного зверя бьём, чтоб ветошь эту на что дельное поменять: на ружья, на порох, на дробь, на соль, на топоры и косы — это нам, в основном, китайцы доставляют, хитрые они, не вороватые — пущай приходят.

Редко-редко, но бывают у нас и притекающие. Сначала нетовцы пришли, за ними — староверы. Принесли с собой не только настоящую веру, но и книги харатейные, и грамоту, и страсть к размышлению. Чалдоны со староверами — как братья, да и свежая кровь — на пользу.

А ещё притекать стали беглые, озорные, вороватые, таких мы никак не привечаем: идёте и идите себе, шалые, не любы вы здесь, говны человеческие.

А власти мы никакие над собой не терпим. Мы — двоеданы, а, следовательно, никому никаких податей и не платим: придут китайцы за ясаком, а мы в ответ «царёвым людям уплатили», придут царёвы русские или казаки — «китайцы подать собрали». Пытались те и другие нас посчитать да переписать — где уж там! Попробуй, найди нас по заимкам, по болотам, лесам и речкам. Придут, постоят в пустом селении, да и уйдут ни с чем.

Космогенез как продолжение антропогенеза

Это размышление носит характер и статус гипотезы о сути и причинах антропогенеза.

Космогенез как цель антропогенеза

Я буду называть Навигатором того космического субъекта, который вмешался в эволюционный процесс жизни на Земле и не дал погибнуть обреченному из-за внутривидовой борьбы виду. Агностики называют его Космическим Разумом, люди религиозные видят в нем Бога.

Навигатору необходимо было создать нечто разумное, которое могло бы:

— вступить с ним в контакт и создать индукционный контур

— создать более надежный, небиологический аналог и со временем заменить этим аналогом себя

И Навигатор с созданным им биологическим носителем разума приступил к реализации своего замысла. Для этого понадобилось заключить с этим носителем договор о намерениях и совместных действиях, Завет, при чем, не один: этот биоид оказался ненадежным партнером, забывчивым, неблагодарным, упрямым, своенравным и ленивым. Требовалась узда, чтобы как-то сдерживать и управлять таким сотрудником. И такая узда была вмонтирована в человека с самого его зарождения и как вида и на индивидуальном уровне. Она принципиально не была разумной, чтобы разумные увертки на нее не могли подействовать. Речь идет о совести как о канале взаимодействия и коммуникации между Навигатором и человеком.

Собственно, сотрудничество шло всего по двум направлениям, в каждом из которых было весьма разнообразное многотемье, развлечения для и в надежде, что это разнообразие будет постоянно поддерживать неутолимое любопытство человека.

Одно направление связано с освоением Космоса, с его созданием и постижением, прежде всего постижением его законов.

Как такового, Космоса до человека не было — был Хаос, невообразимый и неописуемый. Где-то в этом безразмерном (не имеющем пространства и времени) Хаосе находилась точка, некая червоточина, которую человек называл то Гестией, богиней мирового очага, то Истиной, то сверхплотной каплей, то Нашим Домом, обнаруженном в центре мироздания телескопом Hubbl.

Особенностью этой точки являлось то, что она была многоточием по числу человеческих душ, возвращавшихся и возвращающихся к ней и в неё после жизни. Так как в работе человека было много брака по указанным выше свойствам человека, то многие души просто отбраковывались, а их души утилизировались для пополнения и воспроизводства. Основным критерием отбора является выполнение своего таланта или зарывание его в землю.

Вторым направлением освоения стал сам человек, ведь, строго говоря, человека, совершенного, послушного и вечного, ещё нет, мы всего лишь переходная, промежуточная фаза между гуманоидом и человеком.

Эти два процесса — превращение Хаоса в Космос и превращение недочеловека в человека — текут более или менее параллельно, на что указывает и сильный антропный принцип космогенеза: Вселенная устроена так и таким образом, что человек присутствует в ней с необходимостью.

Совершенство мира и совершенство человека, пока недоступные нам, непонятные и невнятные, тем не менее сильно отличаются от наших ранних и примитивных представлений. Мы часто сбиваемся, но мы идем в правильных направлениях.

Космогенез как результат антропогенеза

Однажды в пустыне Негев мне случайно (не затем я вышел из машины) открылось ночное небо, красоты которого я уже никогда не забуду. Описывать это явление я, конечно, не буду, но первая и единственная мысль, пришедшая ко мне, была: «вот самое убедительное доказательство существования Бога». Это было настолько очевидно, что вышедший вместе со мною атеистический философ вынужден был согласиться.

Зачем ещё что-то доказывать?

Красота мира и наше свидетельство этой красоты и есть сильный антропный принцип: а кто еще засвидетельствует такое?

И мы видим — сами или аппаратурой космического телескопа Хаббл — что это прекрасное произведение всё ещё хаотично, что это — уже гармония, но ещё не космический хорал:

Космогенез как продукт антропогенеза

Ресурсом антропогенеза как продукта является космогенез.

Ресурсом космогенеза как продукта является антропогенез.

В этом и заключается замысел Навигатора в его индуктивном контуре. Мы, Космос и Человек, разворачиваем друг друга и в каждой точке этого процесса адекватны друг другу.

ИСХОД 2

Беглец с Енисея

Однажды в начале мая по высокой воде в наше селение пришло большое судно с солдатами. Они сожгли самый большой дом и объявили, что сожгут следующий, если через два часа не объявится хозяин. Этот второй дом был мой, и я вышел из лесу. Так они собрали двадцать человек. Нас клеймили в левое плечо, заковали в железы и посадили на судно, в трюм. С собой было разрешено взять заплечные котомки с зимней одеждой и инструментом. Мы прощались со своими семьями и односельчанами — навсегда, в слезах и с проклятьями.

Они набрали в других селениях ещё людей, а всего разными судами они набрали по Васюгану и Кети, по всему Нарымскому краю две тысячи человек.

На ночь мы останавливались и ночевали на берегу, вповалку, под охраной солдат, вооружённых ружьями.

Мы долго шли по Кети, потом по её притоку, тихой Озёрной реке, пока не дошли до небольшого озера, где нам велено было копать канал в речку Малый Кас и строить себе землянки и бараки. От какой-то неведомой болезни, а, может, от скверной еды и непривычной воды, начался мор — люди умирали чуть не каждый день.

Мы поняли, что это — верная погибель и взбунтовались. На работы нас расколдовывали от желез — мы этим и воспользовались. Солдат было немного, и мы напали на них врасплох, перебили всех и разбежались, кто куда. Я слышал потом, что тех, кто бежал вниз по Кети, домой, изловили и жестоко казнили — никто не дошёл до своих семей. Я же с товарищами бежал на восток, по Малому Касу, потом — по Большому, пока мы не достигли Енисея. Мы двинулись вверх по реке, пока не достигли Енисейска, расположенного на западном, низменном берегу Енисея, почти напротив устья Ангары.

Двое из нашей ватаги, человек в пятьдесят, остались в Енисейске, укрывшись у каких-то солдаток, мы же, держа в виду Московский тракт и обходя заставы и рогатки, двинулись на запад.

Здесь, на тракте шла своя, очень странная жизнь.

На восток тянулись длинные конвои: людей вели на каторгу, больных, занемогших и ослабевших — на телегах, всех — в одну сторону, безвозвратно: в Красноярский острог, в Братский, Усть-Илимский и далее в Иркутск, в Забайкалье, в Читу и за Читу, в страшные Шилку и Нерчинск, и ещё дальше, в Якутск и Охотск, совсем на край земли.

И даже выдюжив весь отведённый каторжный срок, человек не смел возвращаться домой и обязан жить навечно в ссылке. Лишь по личному изволению царя человек мог вернуться — кто ж может добиться до царского порога и соизволения? Простому человеку такое даже помыслить трудно.

Но люди бежали, всё равно бежали, по одиночке и малыми группами. И все им помогали, потому что сами были когда-то беглыми, ссыльными, обиженными или потомками обиженных.

И никто никого не расспрашивал. Давал приют и хлеб, а когда и копеечку. И каждый, как мог и чем мог, отрабатывал свой кров, а что ещё он мог предложить в своей благодарности?

Ватага наша быстро таяла и растворялась: в Томске многие решили возвращаться по домам, без которых тосковали и жизнь свою не представляли.

Я как старший и по возрасту и по уважению, не мог бросить товарищей, хотя и мне страсть, как хотелось вернуться в родное Васюганье, до которого, может, и бегу-то по реке-Томи и Оби всего неделю или две.

Люди оставались после очередного ночлега — трудниками в монастырях, работниками в хозяйствах или их принимали в семью примаками либо уходили на юг, соблазнённые рассказами об Алтае, преддверии рая, где течёт молочная река в кисельных берегах (так обычно описывается Катунь, приток Оби, поросшая богородицкой травкой и черемухой), где вершинные снега текут по лугам мёдом, где несть печали и одна чистая благодать, как в подоле Богородицы.

От Иртыша мы шли дорогой, которую я смутно помнил по нашему Исходу в поисках Васюганья.

И опять настала зима, и опять — как будто движемся по кругу: окрест всём одно и то ж, унылая и пустая равнина, редкие колки и мороз, мороз, к которому мы теперь гораздо привычней. И уже нет этого страха умереть и замёрзнуть, и волки не гонятся за нами, и впереди — хоть какая-то известность.

Так мы пересекли престарелый Камень и дошли до Волги. Здесь наша ватага окончательно распалась, и на запад я двинулся в одиночку.

Что есть человек

Как стать человеком. Как быть человеком. Что в человечестве человеческого. Человечество (печальный гимн)

Что есть человек

Потому что это невозможно помыслить, мы лезем в размышления о человеке.

Однажды я задал сам себе вопрос: на каком основании строятся наши размышления о человеководстве? Где та позиция, с которой мы можем это обсуждать и рассматривать? — Тут рефлексия невозможна по той очевидной причине, что опыта человеководства у людей нет, у нас просто нет оснований для философской рефлексии — мы неизбежно вынуждены начинать с некоторых и нескольких фундаментальных допущений, с нелепых и весьма идиотских предположений типа «предположим, что Земля имеет полицейскую форму» или «допустим, что Волга впадает в истерику». А с подобного зыбкого фундамента нас может понести в любую сторону и, так как любых неправильных сторон — бесконечно много минус одна правильная, можно с абсолютной уверенностью утверждать, что любое продолжение мысли после признания необоснованности оснований будет заблуждением.

Это не значит, что на этом надо прекращать размышления — в продолжении имеется свой смысл — но надо честно понимать, что ты стоишь изначально и сразу на ложном пути.

Разум

Первое допущение — человек разумен, а это значит — принадлежит разуму, а не наоборот, как полагают многие из числа самоуверенных.

Второе допущение — разум, в силу своей неописуемости, скорей всего не имеет никакого отношения к жизни. Как сказали бы пчелы: «наш пасечник, хоть это и невероятно, не жужжит и не летает». Он, разум, не только не подпадает под понятие живого, но и материальное ему также, скорей всего, не присуще. У разума нет координат, и потому можно сказать, что он нигде или везде — оба ответа будут гораздо точнее указания любого конкретного места пребывания разума. Для многих разум, Разум, ассоциируется и совпадает с понятием Бога. Не разделяя этой точки зрения, тем не менее необходимо признать весомость аргументов этой позиции.

Третье допущение — у разума есть некоторые характеристики, присущие ему и его порождениям, но неуместные в материальном и живом мире. Именно эти характеристики делают разум неподчиняющимся естественным законам типа тяготения. Разум вообще не поддается научным описаниям, определениям и измерениям, потому что наука изначально и последовательно идет по пути редукции разума в природе (и правильно, кстати, делает, что редуцирует разум, лишая природу таких вещей, как Добро и зло, воля, память, красота (гармония), любовь, мышление).

Итак, разум — это мышление. Мышление (Аристотель чаще употреблял термин intelegia — способность схватывать умом явления и процессы, осваивать и порождать идеи) есть работа со схемами и знаковыми системами, в схемах и системах, а также в переходах между ними. Мышление атрибутируется онтологиями как проекциями реальных и виртуальных миров и логиками как способами существования в этих онтологиях либо в переходах между онтологиями. Мышление, появляясь между нами в ходе коммуникации, кажется нам порождением коммуникации (а некоторые даже уверены, что мы — носители мышления и даже уверяют, что они мыслят мозгами, вообще, многие думают, что они мыслят, но это их трудности и заблуждения, не более того) — правдоподобней предположить, что, вступая в коммуникацию, мы просто подключаемся к мышлению и, подключившись, можем продвигаться по мышлению в меру своей мыслительной оспособленности, опыта мышления, внутренней лени (ломать голову — кому ж охота!) и множества других обстоятельств.

Мышление включает в себя также рефлексию (в гегелевском понимании рефлексии как связи между бытием и строем понятий), точнее, философскую рефлексию — мышление по поводу мышления. Это самомышление и познание мышления самим мышлением точно подмечено в Библии и Коране, где Бог непрерывно обращается Сам к Себе с разными замечаниями, отрываясь от коммуникации с человеком. Нам доступна эта рефлексия, а также рефлексия второго уровня — рефлексия рефлексии. Сколькими уровнями рефлексии владеет пасечник-разум, мы не знаем и не узнаем никогда — нам ведь еще жужжать надо, а не только рефлексировать.

Разум — это любовь. Идея любви не присуща природе и космосу, она не присуща и жизни. Ни одной, даже самой ласковой кошке, не придет на ум идеализировать предмет своих животных страстей — кота Барсика или котят. Любовь как способность к абсолютной идеализации, к символизации и иконизации объекта любви — вопреки природе вещей, любовь абсурдна с химической точки зрения (впрочем, с точки зрения начертательной геометрии или палеонтологии она не менее абсурдна), но — что поделаешь с такой сценой?: На замершем стадионе «Маракана» великий Пеле, прощаясь с футболом, говорит в дрожащий микрофон: «Двадцать лет я играл в эту игру, чтобы наконец понять, зачем я это делал. И я прошу вас, друзья, трижды повторить за мной это слово.» И он трижды произносит «amor», и трижды 200 000 человек на стадионе шепчут «amor». И еще около миллиарда людей у телевизоров и радиоприемников одновременно с Пеле и «Мараканой» прошелестели губами «Любовь».

А в фильме «Страсти по Андрею» Андрей Рублёв произносит пламенный монолог о любви, о её способности очеловечивать мир и самого человека, о том, что она придаёт смысл вере и самой жизни, но в английском переводе фильма употребляется вовсе не привычная и обычная love, а charity — милосердие, милостыня, подаяние, как рука помощи человека человеку и Бога — человеку.

Россия, застрявшая в дверях непрекращающейся гражданской войны, этой безумной игры в крестики-нолики погибших и пропавших, теряет разум — или разум покидает ее, и это верный признак наказания Господня. Имя этой потери — ненависть, или антилюбовь. И как ни увертывается нынешнее поколение советских и постсоветских людей от суда и покаяния, а суд идет, жестокий и справедливый — народ лишается разума в его ипостаси — любви.

Разум — это память. Порой сильно удивляешься, как, вроде бы только что найденное тобой, уже давно описано в античные времена. Дочь Неба и Земли (Урана и Геи) — Мнемозина (Память) — мать муз (что значит — «мыслящие»). Мнемозина противостоит Лете — Забвению, что родом из преисподней.

И странная вещь эта — память. Платон в «Теэтете» утверждает с помощью Сократа: все знания мы просто припоминаем, они существуют в мышлении и разуме независимо от нас и надо уметь пройти тропкой к ним (в этом, по мнению Платона-Сократа, и заключается педагогическое искусство — вовремя задавать нужные вопросы на припоминание пути к знаниям).

Привычки, нравы, обычаи — все это передается нам на семейном, национальном и общечеловеческом уровне вмененной памятью непережитого нами опыта.

Наконец, совесть — этическая память, самое загадочное явление разума. Буддисткая интерпретация совести как памяти о зле, свершенном в предыдущие реинкарнации, лишь частный случай общей трансляции этической памяти — через вероучения, религии и церковь, а также совершенно неинституированным образом, интуитивно, трансцедентально, как утверждает И. Кант.

Разум — это гармония (красота). Как говорят искушенные в разуме иудеи — «музыка небесных сфер». По-видимому, музыка как высшее проявление красоты и гармонии, и есть язык и речь разума.

Из гула, рокота и шума мира чуткое ухо поэта и музыканта выдавливает — не смыслы, но гармонии, но красоту. И художник, пристально вглядывающийся в мир, неважно какой — окрест или свой собственный, внутренний, все ищет красоту и, найдя, отдает полотну, краскам, кисти. А мы в этих мазках — когда с очевидностью «Сикстинской мадонны», когда в глубинной космической выси абстракций и композиций Василия Кандинского — находим красоту мира художника и приобщаемся к этой красоте и гармонии и, стало быть, к разуму.

У «Троицы» Андрея Рублева и у «Пьяты» Микельанджело мы тихо и восторженно входим под сени красоты и понимаем, что вступаем в путь к разуму, к нашему просветлению и умилению красотой мира, его разумности и ясной гармонии.

В. Лефевр, математик, психолог и методолог, отыскал в каком-то углу Вселенной звезду, издающую музыку — по его мнению, это и есть голос разума.

Разум — это воля. И разум стоит выше и вне причинно-следственных связей и суровой необходимости материального мира. Природа безвольна и слепа в своих решениях. Человек раздираем свободой воли разума и непреложностью законов материального, в частности, живого мира. Но в этом противоборстве двух стихий ценностные симпатии человека, безусловно, на стороне разума и свободы. Образно говоря, мы всегда стоим на пороге дома природы и пытаемся покинуть его, но, по слабости и трусости своей, не можем. Самое страшное и сладостное для нас — вечно манящая и недоступная свобода:

она послаще любви, привязанности, креста, овала,

поскольку и до нашей эры существовала

— утверждает о ней самый поэтический пророк. И последним хрипом нашей породы будет сдавленное и неудержимое «воли!».

В формулировке Шопенгауэра «мир как воля и представление» читается это разделение мира человека на разумную волю и непреодолимую, данную нам лишь в онтологических представлениях physis, природу, не ухватываемую, по Аристотелю, мышлением и деятельностью.

Разум — это Добро и зло. В этом проявлении разума мы совершенно одиноки и не встречаем никакого сочувствия в окружающем нас мире. Нам неоткуда черпать Добро и зло, ибо они присущи нам и только нам, но не природе, стоящей по другую сторону. Мне кажется, что стыд, первое робкое проявление Добра и зла, заключается не в том, что мы — голые, а в нашей обнаженности. У остальных — рога и шкуры, мускулы и крылья, скорость перемещения и способность к мимикрии, мы же полностью обнажены и безоружны, мы настолько не присущи в своей наготе природе, что готовы прикрыть стыд, ну, хоть ладонью. Последний кусок на тарелке — какая тварь откажется от него? — а мы, по первородности греха, стыдимся взять его, мы знаем, что это — нехорошо, недобро, нам вменено табу на последний кусок, и мы возьмем его только с чьего-то авторитетного разрешения. И откуда нам слышится этот авторитет разума? Почему мы так чётко и сразу отделяем Добро от зла?

Стыд — первый удар совести в нашу дверь. Стыд можно подавить — и тогда ты возвращаешься в свой животный протерозой, становишься бесстыдной частью природы, которая и сама бесстыдна и бессовестна.

Как же нас угораздило стать разумными? — о, то была глубочайшая трагедия жалких приматов, разыгранная в роскошных космических декорациях!

Трагедия антропогенеза

Когда разуму понадобилось воплотиться, скорей всего, с целью воспроизводства и некоторой материальной укоренённости, а, может, просто забавы ради, он разыграл тяжелую драму. Дальнейшее рассуждение во многом базируется на работе Ю. Бородая «Теория антропогенеза».

На Земле был выбран в качестве живого носителя разума один тупиковый и близкий к вымиранию вид приматов. Они были всеядны, скорее плотоядны, чем плодоядны (согласно книги Бытия переход от плодоядности к плотоядности был результатом познания Добра и зла), были прямоходящими. Прямохождение в наибольшей степени коснулось самок, особенно при родах и менструациях («в болезни будешь рождать детей» Быт. 3.16). Главное же, эти несчастные испытывали не периодический, а постоянный сексуальный голод. Падеж поголовья самок привел к формированию гаремной социальной организации, когда вокруг «вождя» вьются самки с детенышами, а по периферии влачатся молодые самцы, изнывая и скуля от неудовлетворяемого сексуального голода.

В борьбе за обладание самкой хищные и несчастные каины убивали своих братьев и отцов-владельцев гаремов. Все до сих пор найденные мужские черепа этих обитателей пещер проломлены: камнями, дрынами, дубинами. Непрерывные и кровавые драки вели к самоуничтожению вида — эволюция допускает внутривидовую войну на самоистребление, если заходит в тупик.

Разум останавливает свой выбор на этом вымирающем, обречённом племени именно потому, что жизнь, природа отвернулась от них, убедилась в их противоестественности: разуму чужда природа и естественность.

Среди сексуальных агрессоров находятся те, что смогли найти выход из этого отчаянного положения, смогли удовлетворять похоть, не убивая себе подобных. Эксплуатируя собственное воображение, они достигали сексуального удовлетворения: первой женой Адама была виртуальная, воображаемая Лилит, кошмарный дух ночи и пустыни, прилетавший ниоткуда к изнывающему в сексуальном ажиотаже Адаму. Дети Лилит — подлинная плацента человечества: эльфы, феи, гномы, тролли, сильфиды, саламандры и прочие виртуальные монстры.

И этими духами владели те, кто перестал участвовать в общих драках, кто первым сказал «не убий», кто увидел в отце не смертельного врага, а объект стыда и совести, кто, в отличие от собратьев, вёл достаточно уравновешенный образ жизни, не страдал от ран и ушибов, полученных в братской междоусобице, кто, благодаря этому, становился лучшим охотником, а потому и питался лучше других.

Так в стае появились маги, кудесники, шаманы, жрецы, изменившие губительную трёхзвенную социальную организацию на спасительную четырёхзвенную.

Они спасли вымирающий вид, но в обмен за спасение привнесли совесть. Человек произошел от совести, в переходе от отцеубийства к почитанию отца и предков. Вслед за совестью, за разделением Добра и зла разум овладел в человеке и другими своими ипостасями. Человек стал homo sapiens, живой и самовоспроизводящейся противоестественностью. Последнее, что далось и осело, — мышление. И как последнее, оно стало ведущим.

Жуткая и мрачная трагедия антропогенеза, насилие, свершённое разумом над бедной плотью, наш несчастный и противоестественный дебют осознается во всех антропогенетических и космологических мифах, от самых примитивных и архаичных до современных мировых религий. И мы до сих пор содрогаемся от первородного греха и непонимания, за что же нас так за познание нами Добра и зла…

Мы, воплощённый разум, теряемся в догадках своего пребывания и эти поиски ответов на принципиально неразрешимые вопросы и составляют основной смысл и цель нашего пребывания. Забудь мы задавать себе вопросы собственного существования — и мы перестанем быть нужны разуму и, с очевидностью, погибнем как люди (а другими мы себе себя и не мыслим и более всего боимся стать животными, озвереть, оскотиниться, впасть в природу и слиться с ней до неразличимости).

Душа и совесть

По коптским верованиям душу буквально вколачивают в плоть, и она стенает, покидая райские кущи для суровых испытаний и искушений во плоти. Современные талмудисты уверены, что мир содержит столько еврейских душ, сколько букв в Торе, и эти души способны к перевоплощениям. Древний христианский спор о том, является ли душа лишь монадой Духа или существует сама по себе, до сих пор не завершён. Одна из позиций заключается в том, что души покидают для воплощения Дух, а затем возвращаются вновь в Дух, теряя личностные характеристики и декомпозируясь, но оставляя память о жизни и возвращаясь остатками и осколками прежней личности в новых людей — и тогда мы говорим: «в картинах Микеланджело жив дух Аристотеля, а в картинах Рафаэля ожила душа Платона», мы находим отдалённые отголоски и отзвуки душ наших родственных и духовных предков, душа Пушкина малыми искрами живет во многих русских поэтах и в этом смысле он — подлинный гений, то есть «порождающий».

Душа, покидая для воплощенной жизни Елисейские поля пребывания Духа, сохраняет с ним непрерывную связь, постоянный диалог по каналу связи, называемому обычно совестью. По этому каналу она получает доступ к авторитету Добра и зла. Совесть — негенетическая память о всем предыдущем этическом опыте всего человечества — ведь душа — от Духа пришла и в Дух вернётся с добытым в жизни нравственным опытом, а не рассказами «а он пошел, а она сказала, а он его — раз, а тот ему — раз, а потом наши как дадут им» — ради этого стоит ли воплощаться?

Бережём ли мы свои души, не бережём ли — не нам они принадлежат, а мы им. Как не нам принадлежит голос совести. И чем свободней мы, тем громче этот голос, и чем совестливей мы, тем свободней и легче живём и дышим.

«Homo ecce! — «cе человек!»

История и культура человечества полны озарений о человеке, его природе, происхождении и назначении. Собственно, весь путь человечества озарён самопознанием, и жизнь каждого из нас светла в меру этой озаренности. Мы всегда находимся в собственном утре и утре всего человечества, и даже последний вздох нередко — очередное, уже последнее в этой жизни озарение своего существования.

Перечислять или пытаться как-то систематизировать, типологизировать эти озарения — задача заведомо абсурдная — ведь ещё не вечер, ещё только утро, и что нас ждёт впереди?

Я же вспоминаю только самые сильные из озарений и приведу их не цитатно, а как запомнились и понялись.

Платон: о серьёзных делах и вещах, например, о Боге, надо говорить серьёзно, о вещах несерьёзных надо говорить играючи: человек — любимая игрушка Бога, не только уже порядочно заигранная, но и бережно хранимая, например, у Христа за пазухой.

Христос: Я есть — это не только самое сакральное и грозное имя Бога, но и признание того, что Бог во Мне, что Я, как человек, есть Его воплощённость и носитель Его сути и пути, который для человека — крестный, а сделан тот крест из Древа Жизни.

Кант: нравственный императив заключается в том, что человек должен во всяком случае поступать так, как если бы от его действий зависела судьба мироздания или, иными словами, никогда не должен превращать других людей в средство своих действий и не допускать, чтобы его использовали как средство — отказ от средствиальности человека означает и отказ о его целесообразности; мы живём не с целью, а благодаря трансцедентально полученным ценностям.

Гёте: человек — это природа, которая познаёт самое себя, мы, стало быть, есть рефлексия природы.

Дарвин: в эволюции видов человек занимает особое место, скорее всего, он вообще не имеет к эволюции никакого отношения.

Достоевский: красота спасёт человечество и — я не приемлю вселенского счастья и гармонии, построенных на всего лишь одной слезинке замученного ребенка –зло неизбежно, но не фундаментально…

Ницше: человек только тогда человек, когда преодолевает в себе рабскую природную сущность и ещё более рабскую сущность раба Божия. Человек становится человеком, только преодолевая свою природу и выходя за рамки своей человечности.

Фрейд: самый мощный и распространенный комплекс — Эдипов, в нас неистребима совесть отцеубийц во всю историю человечества.

Рикер: человек — это место встречи, встречи других людей, а главное — Разума и природы.

Хайдеггер: человек — это единственное существо, вынужденное постоянно доказывать своё присутствие в мире своими размышлениями, и когда он выпадает из мышления, он выпадает из самого себя.

Лефевр: через человека проходит вселенская ось этической асимметрии, золотое сечение Добра и зла, и каждый из нас ответственен за сохранение этой гармонии.

Штайнзальц: последняя битва при Армаггеддоне идёт непрерывно и ежечасно, и мы участвуем в этой битве нашими делами и мыслями. Злые мысли чёрными демонами окружают и жалят нас, превращая нашу жизнь в ад, добрые мысли порождают светлых ангелов, несущих нам рай.

Бородай: человек имеет трансцедентальное происхождение и трансцедентально совестлив, человек несовместим с природой и, оставшись с ней наедине, погибнет, самоистребится.

Я, чалдон: только в отрицании себя человек становится человеком, по мере преодоления в себе нечеловеческого и сообразно образу Человека в себе.

Встреча с Разумом

Она уже состоялась и продолжается. Мы находимся в непрерывном контакте с разумом. Это не патронаж и не опыты на кроликах. Разум живёт нами, людьми, имеет живую форму своего существования. Возможно, у него форм существования много.

Что ждёт нас? Будем ли мы покинуты разумом или сами покинем его? И сам разум — насколько он вечен и нет ли и у него путей к банкротству? — эти вопросы уже не столько из пчеловодства, сколько из пасечниковедения…

Ну, вот и завершилось это небрежное и, как и было сказано в самом начале, неверное, неистинное размышление. Я не ставил перед собой цель — достичь или построить истину: это невозможно. Но я проделал путь — и это оправдывает меня, если же у читающего и прочитавшего появится свой — короткий ли длинный, Бог весть, — путь размышлений, то и в добрый час.

Что будет человек

И помни весь путь, которым вел тебя Господь

Втор. 8.2

Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!

Рим. 11.33

В конце времён люди, вероятно, будут жить долго, как и в начале времен — сотнями лет. Эти Мафусаилы всем остальным радостям и ценностям жизни противопоставят саму жизнь, ее продолжительность. Естественно, что репродукция окажется весьма второстепенным делом: эгоизм стариков не будет выходить дальше сексуальных удовольствий и удовлетворения изысканного сексуального спроса. Роды за пределами ста лет, даже для 600-800-летних будет казаться чрезмерной затеей, как это было с 92-летней Софонимой, невесткой Ноя, которому при ее родах было уже под четыреста.

Продолжение рода будет сдерживаться старческой мудростью и безволием: «нет человека — нет проблем» — будут говорить древние потомки на возможные окрики и понукания демографов и политиков к размножению. Падение рождаемости в условиях роста продолжительности жизни не будет выглядеть катастрофически, более того, оно создаст социальное спокойствие и убаюкивающую социальную уравновешенность. В вечном споре отцов и детей дети проиграют решительную битву — они просто перестанут появляться на свет или их будет меньше медленно уходящих со света. При медианном (среднем) возрасте населения около ста лет это непременно должно случиться и, так как люди сами будут заинтересованы в сокращении своей численности во имя увеличения продолжительности жизни, то и мер по предотвращению падения рождаемости предприниматься не будет. Лозунг «во имя будущих поколений» будет замещен на «во имя нашего бессмертия\долголетия».

И вот, наконец, родится последний человек, Адам. Он переживет свою бездетную Еву, как когда-то первая Ева пережила своего многодетного мужа.

В тихом и мудром, сосредоточенном одиночестве последний Адам создаст себе новую виртуальную жену, Лилит, и наплодит с ней во мраке ночей новые виртуальные существа, духов, бессмертных и бестелесных.

И когда это исполнится, сознание Адама побелеет и просветлеет, на его экране не останется ничего, кроме ясного и яркого света. Кончившуюся пленку с фильмом жизни Адама вынут из аппарата, положат в коробку, но ставить ее будет некуда — так как продолжения стеллажа для будущих зрителей нет, то и проблем хранения нет ни этой последней, ни всех предыдущих жизней людей. Как и не было их — только кости да зубы, только остатки жизнедеятельности и культуры кучками экскрементов или потерявшими функции, а потому никому непонятными и ненужными сооружениями, приборами, машинами.

И останутся лишь безразмерные, нематериальные и бессмертные духи, новые субъекты Космоса и Разума.

В космологии выделяют два важнейших принципа моделей Вселенной: безантропный (безотносительный к человеку) и антропный. Антропный, в свою очередь, представлен слабым принципом (человек или вообще разумный субъект может присутствовать во Вселенной) и сильным (человек или разумный субъект с необходимостью присутствует во Вселенной для ее наблюдения, изучения, познания и освоения). Я же придумал очень сильный антропный принцип: Вселенная такова, каков выбор познающего ее человека или разумного субъекта.

Если принять этот принцип, то из него вытекает следующее:

1) Вселенная единственно представлена, если мы одиноки в Космосе, и представляет собой множество миров, если имеется множество космических субъектов.

Во втором случае возможно взаимопроникновение и взаимопересечение миров, которое мы можем наблюдать как явления Бога или дьявола.

2) Вселенная находится в процессе динамического разворачивания и последовательных перевоплощений адекватно разворачиванию и изменениям наших представлений о ней. Иными словами, Вселенная существует объективно в силу и в мере субъектности ее познания и моделирования. Мы обладаем субъектностью, противопоставляя ее объектности окружающего нас мира: по мере расширения сферы объектности исчезает другая, чужая субъектность, субъектность других разумов.