Бесплатный фрагмент - 40 лет среди индейцев

Борьба за огонь

Предисловие С чего начиналась эта книга

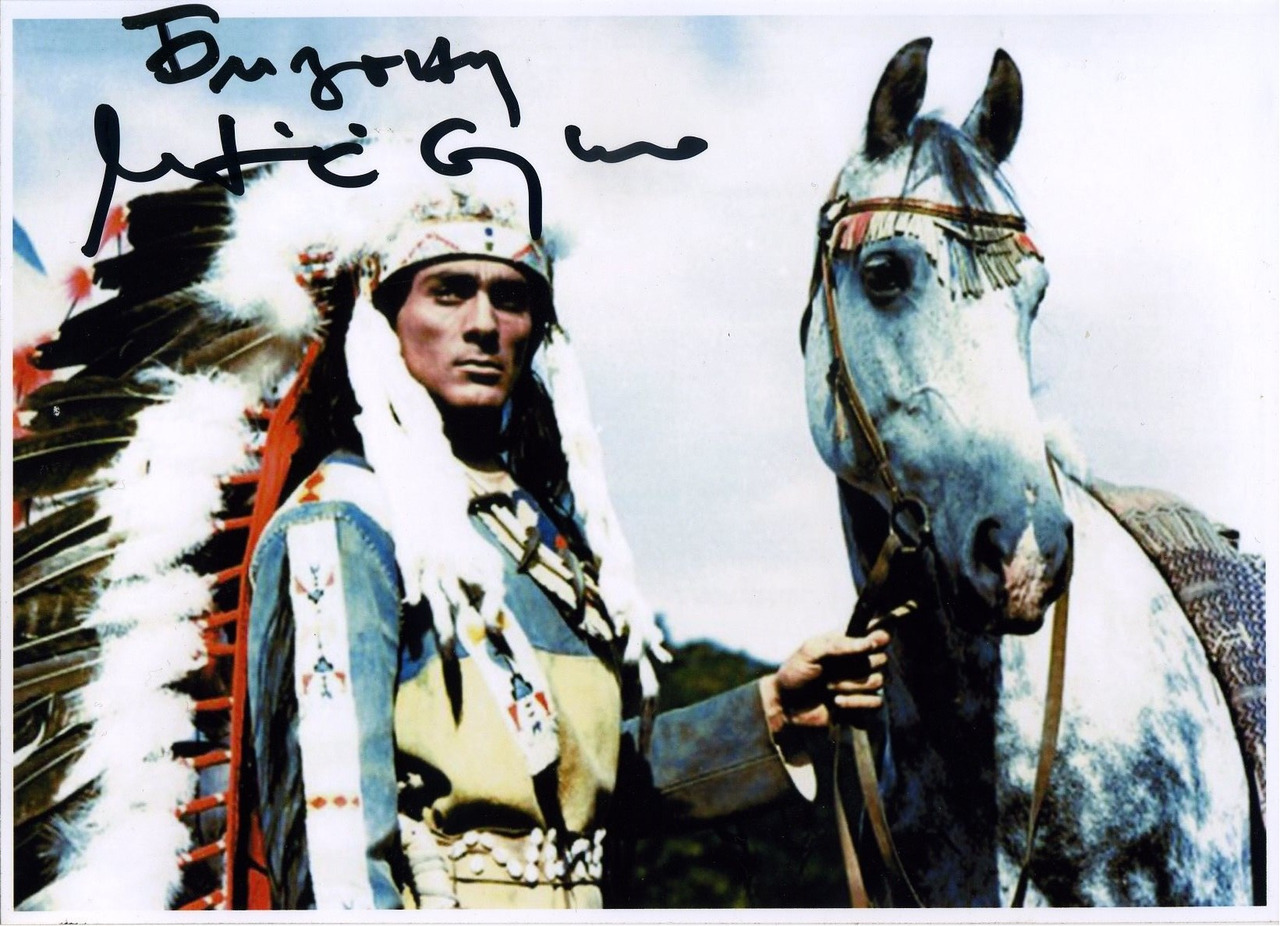

Года 2024 от Рождества Христова, Месяца, Когда Бизонихи Роняют Своих Телят третьего дня, поздно вечером, когда я уже закончил свои дела и собирался идти спать, мне неожиданно написал мой старый приятель. Это был не кто иной, как широко известный в узких кругах писатель Юрий Артюшкин, автор книги «Моя жизнь среди индеанистов», которую он в тот момент ещё только готовил к печати, а к настоящему моменту уже издал. Он задал мне простой вопрос: не кружилась ли у меня голова, когда я встречался с Гойко Митичем — актёром, исполнившим главные роли во многих фильмах про индейцев, «Главным индейцем Страны Советов» и кумиром всех советских мальчишек и девчонок.

Я ответил, что голова кружилась, но не по той причине, о которой можно было подумать. А причина была всего-навсего в том, что я в тот момент очень хотел спать. Потому что вечером накануне поездки из Питера в парк-музей Этномир, где должна была состояться встреча, у меня сломалась машина, и мы с товарищем провозились с починкой до самого утра, я еле успел к началу фестиваля и в самом деле испытывал головокружение. Двое суток без сна и дорога в семь сотен километров.

После моего развёрнутого ответа гражданин Артюшкин почему-то не ушёл спать, как все нормальные люди, а продолжил задавать всякие вопросы — на каком языке мы разговаривали с Гойко Митичем, что обсуждали, и т. п. Мы проговорили ещё часа три, вспомнили былое, и я, видимо, подхватил от него какой-то писательский вирус, поэтому взялся за написание уже собственной книги о встрече с Гойко Митичем и о моей жизни среди индеанистов.

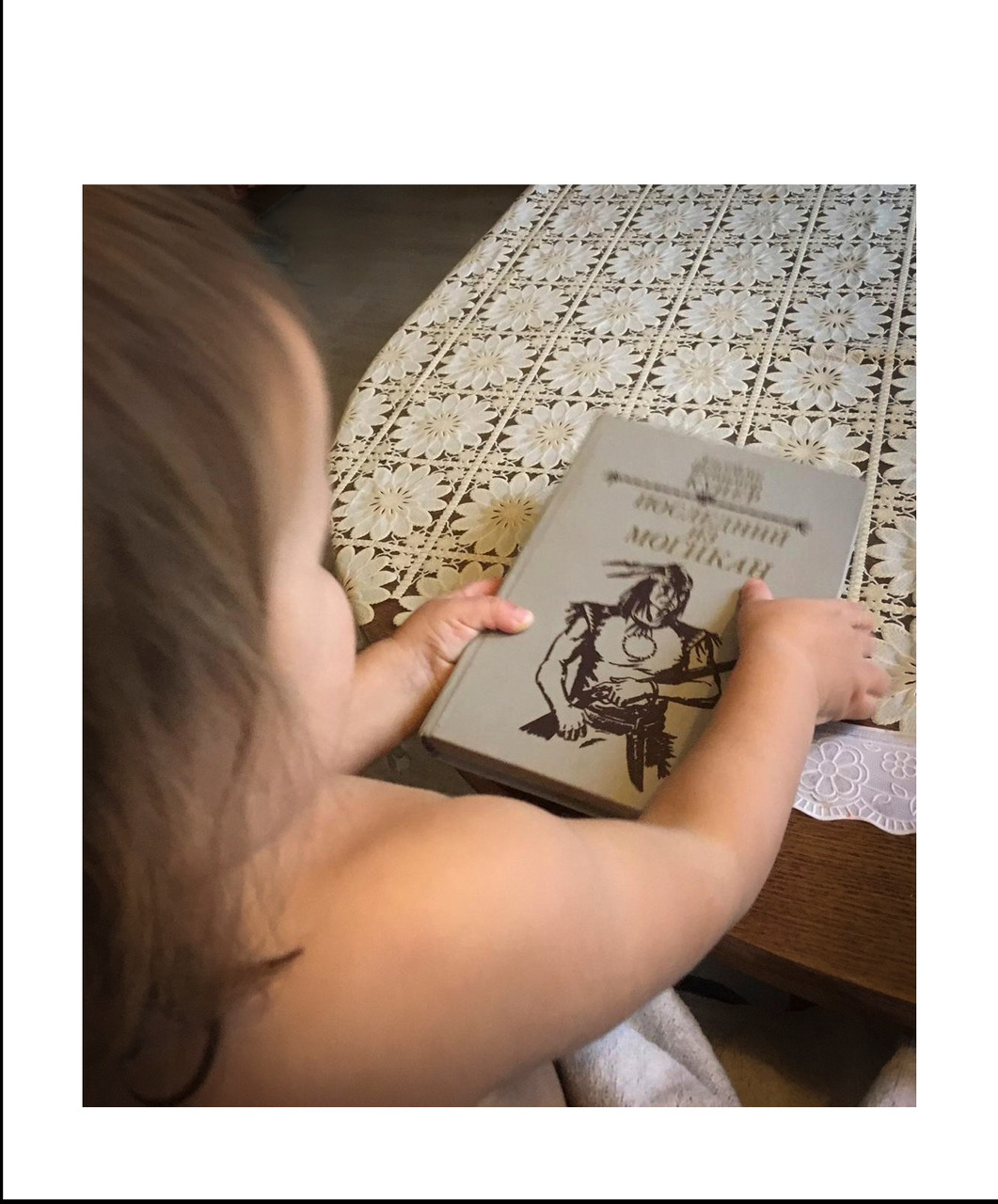

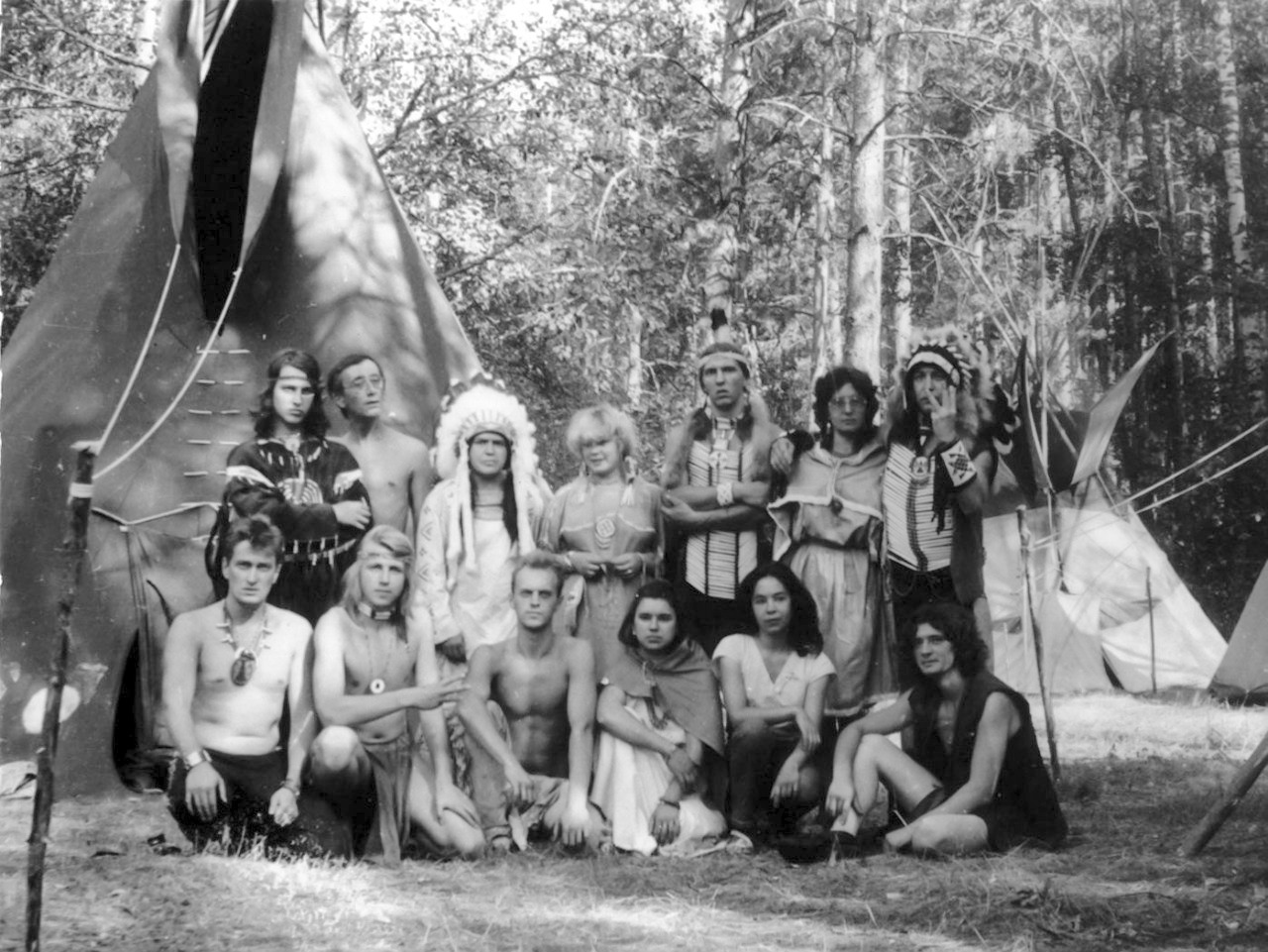

Под индеанистами мы оба подразумевали субкультуру людей, увлекающихся индейской культурой, и оба когда-то были этими самыми индеанистами, может, даже и сейчас ими являемся (давно не был у врача, поэтому не знаю). Увлечение это приобретало самые разные формы — от простого чтения книг до практической антропологии, когда группа альтернативно одарённых товарищей выезжает в дикую природу, строит индейский лагерь и живёт в нём индейской жизнью, чтобы на себе ощутить — каково это, быть настоящим индейцем. Я увлёкся индейцами ещё в детстве, около сорока лет назад, и все эти годы это увлечение было существенной составляющей жизни. Лет шесть я уже не посещаю ежегодные слёты индеанистов пау вау — не потому, что решил порвать с индеанизмом, а просто не особо представляю, что там делать, чего я ещё не делал. Но события предыдущих лет, проведённых среди русских индейцев, всё ещё помню, как будто это было вчера. Я знаю несколько человек, кому точно будет интересно это прочитать, а значит, несколько читателей у меня уже есть: двое из них сейчас гоняют мяч во дворе, а третий пока ещё только учится читать, может еще кому-нибудь будет интересно, а много внимания мне и не надо. Как говорилось в одной известной книге: «Человек я простой. Ром, свиная грудинка и яичница — вот и все, что мне нужно».

Я собрался с мыслями, и начал их записывать. Пока записывал, привёл в порядок обрывочные воспоминания и сделал для себя парочку открытий, а когда закончил — понял, что надо всё переписывать, потому что мне всё это не нравится: ни экипаж, ни команда, ни вообще.

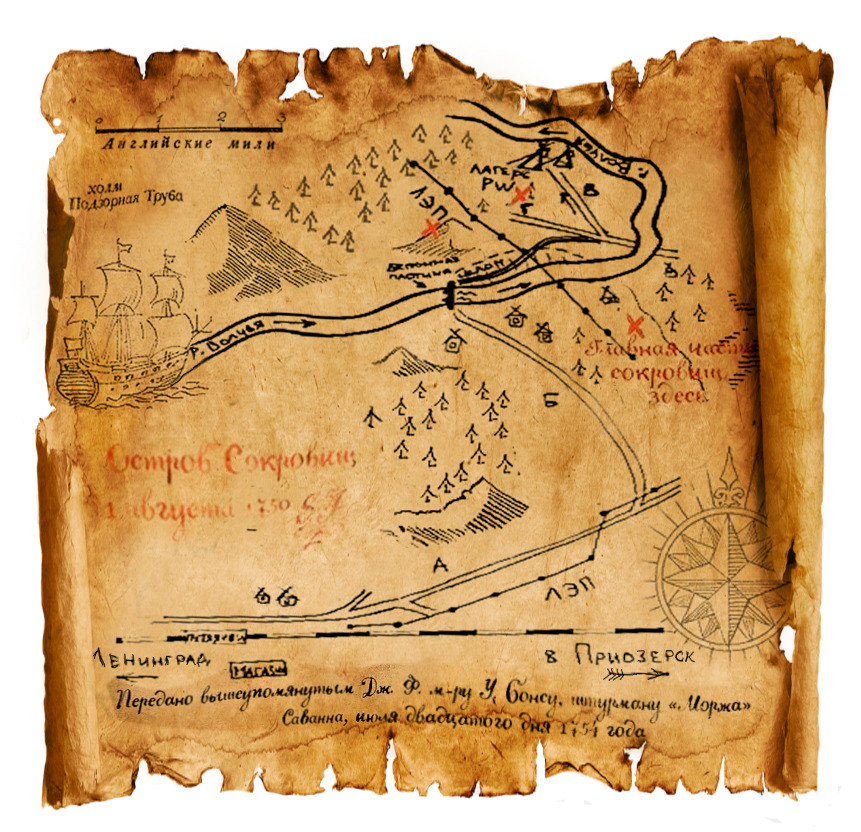

Я не имел чести лично знать покойного Билли Бонса, зато знавал его корабельного товарища Матонажина и видел обрывок старой морской карты у него в сундуке. Быть может, среди моих слушателей найдётся несколько отчаянных парней, мы снова соберём команду, поднимем Весёлого Роджера и отправимся на поиски сокровищ. А пока что я в очередной раз всех надую, а потом отчалю от этого рифа и опять оставлю Королевскую Эскадру в дураках.

Введение

Я полностью отрицаю элемент мистики в данном конкретном деле!

Слова инспектора Лестрейда из кинофильма «Собака Баскервилей»

Какая такая собака?

Из другого фильма

Про индеанизм можно сказать коротко, а можно развёрнуто.

Если коротко — это такое легкое психическое расстройство, охватившее некоторую часть населения СССР в период распада государства и его культурного ядра. Это причина, а само возникновение субкультуры индеанистов — следствие этой причины. Это если сказать коротко.

Если развёрнуто — придётся написать целую книгу.

Субкультура индеанистов — далеко не единственная жертва прогресса, туда же можно отнести и всевозможных неформалов и реконструкторов всех мастей с их иррациональной деятельностью по выдумыванию и строительству собственных миров и бегство в эти миры из обычной реальности. Ключевое тут — выдуманный мир и бегство. Ну, если кому-то не нравится слово «бегство», пусть это будет торжественное прохождение строем под барабанный бой с развёрнутыми знамёнами — суть та же.

Уход в другую реальность не всегда вреден для здоровья, а иногда наоборот — полезен. Подобное явление — вполне себе нормальная реакция психики на неспособность мозга справиться с потоком негативной информации. Очевидно, в этот момент запускаются какие-то защитные механизмы, и старая картинка мира начинает упрощаться, возникает иллюзия новой реальности, в которой проблемы стоят не так остро, и всему быстро находится какое-то объяснение. Рациональное или мистическое — не важно, главное, что оно есть. Мистическим пользоваться проще: не надо ничего доказывать и брать в голову лишнее. К примеру, вместо миллионов лет эволюции, которые тяжело себе вообразить, вполне достаточно шести дней, за которые известно Кто всё сотворил. Заодно можно отбросить все ненужные цепочки причинно-следственных связей, объясняя всё происходящее просто воплощением чьей-то Воли. Впрочем, может быть, всё так и есть, почём мне знать? Пока что ни доказать, ни опровергнуть эти теории никто не смог, а значит, никто не запрещает верить людям в то, во что им удобнее верить.

В качестве примера бегства от реальности можно привести тезис из книги вышеупомянутого товарища Артюшкина, когда он рассказывает, что индеанизм помог ему пережить «лихие девяностые», и все тогдашние ужасы он попросту не заметил, потому что был погружён в совсем другой мир, как в тёплую ванну (обязательно найдите и прочитайте эту книгу, если вас заинтересовала эта история). Между прочим, он и сейчас так делает, когда встречает что-то неприятное. Он отнюдь не ищет корень зла и не бросается с гранатой под наползающий на него вражеский танк, а опять норовит погрузиться в тёплую ванну и переждать катаклизм там.

Или вот другой пример, если кто-то ещё, допустим, не знает товарища Артюшкина.

В моём любимом фильме «Маленький Большой человек» есть эпизод нападения на индейский лагерь отряда американских кавалеристов генерала Кастера.

В этом эпизоде слепой дедушка по имени Старая Шкура Типи, накануне нападения и последовавшей затем резни, видел сон, где индейские лошади умирают — явный знак того, что должно произойти что-то плохое, поэтому он спокойно сидит в типи и ждёт смерти — шансов спастись у беспомощного старика всё равно нет. Внезапно появляется его воспитанник, главный герой фильма, и предлагает бежать.

«Зачем? — говорит дедушка, — сегодня хороший день, чтобы умереть». Но главный герой не собирается умирать, как не собирается бросать беспомощного дедушку. Поэтому лихорадочно начинает искать доводы: «Дедушка, ведь во сне ты не видел солдат, значит, и они тебя не увидят! Мы должны добраться до реки!» Дедушка воодушевляется этой идеей, и они действительно невредимыми проходят как невидимки сквозь горящий лагерь, мимо стреляющих беспорядочно солдат и гибнущих от их пуль индейцев.

В книге автор даёт простое объяснение, мол, скорее всего, дедушка улыбался как енот, и кавалеристы просто приняли его за дружественного индейца и не стали убивать.

Но я думаю, что речь идёт именно о таком вот «погружении в тёплую ванну», уходе в другой, иллюзорный мир. Не буквальном уходе — физически они продолжали там находиться — но имели, скажем так, определённый психологический настрой, который как-то воздействовал на подсознание солдат и блокировал их агрессивные намерения. Можно, конечно, придраться и сказать, что этот пример вымышленный, и никакого такого дедушки Старая Шкура Типи на самом деле не существовало. На это могу возразить, что может оно и так, но вот Юра-то Артюшкин вне всяких сомнений существует. И я лично имел удовольствие бывать у него дома, осматривать ванную комнату и видеть там чугунную ванну, в которую он, скорее всего, и погружался в «лихие девяностые», чтобы как следует их там пережить. А поскольку с виду на первый взгляд он человек честный, да и я стараюсь всегда говорить одну лишь правду, то, стало быть, потусторонний мир на самом деле существует. Причём не только существует где-то там, вне зоны досягаемости, но и совсем рядом, прямо здесь и сейчас.

Об этом параллельном мире индеанизма и будет мой рассказ, который я начну с самого начала своего погружения в иную реальность. На полноту описания претендовать ни в коем случае не буду, как и раскрывать всех тайн — от этого могут пострадать люди.

Но кое-что всё-таки расскажу.

Часть первая

Глава 1

«Избранник Великого Духа»

В детстве я был благовоспитанным мальчиком,

но начал играть в орлянку, связался с пиратами и покатился.

Бен Ганн, неопубликованные мемуары

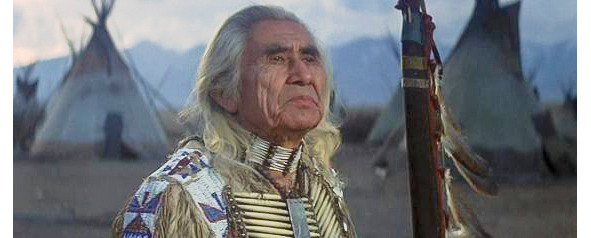

С чего именно началось моё увлечение индейцами? Помню, как-то раз, когда мне было лет шесть, папа повёл меня в кинотеатр, где показывали новый мексиканский художественный фильм «Избранник Великого духа» 78 года, и, наверное, это и было первое знакомство с индейским миром. Потом я посмотрел невероятно атмосферный по тем временам фильм «Виннету сын Инчу Чуна». А позже были «Чингачгук Большой Змей», «След Сокола», «Золото Маккены», «Среди Коршунов». Из книг самой первой мне попалась «Последний из могикан» и «Саджо и её бобры» Серой Совы в пересказе товарища. Саму книгу я прочитал намного позже, и она оказалась почему-то не такой интересной.

После этого детское сознание потихоньку накапливало всякие другие образы, в основном из фильмов, но я не сказал бы, что индейцам принадлежала там какая-то доминирующая роль. Не менее интересно было смотреть и все прочие приключенческие фильмы «про турниры, осады, про вольных стрелков», а также про всяческих пиратов Тихого Океана, гладиаторов и римлян и весь советский героический эпос вместе взятый. В общем, обычный стандартный мальчишеский набор того времени. Что смотрели девочки, я до сих пор смутно себе представляю, но что многие из них восхищались Гойко Митичем, знаю совершенно точно.

Как и все мои сверстники, в детстве я играл в солдатиков. Самого первого солдатика-индейца я купил в первом классе у приятеля за двадцать пять копеек — деньги, выданные мне родителями на питание. Это была фигурка из набора, выпускаемого Донецкой фабрикой игрушек — индейский воин, присевший на одно колено и только что выпустивший стрелу из лука. Спустя какое-то время соседский мальчик, увидев, как я играю с этим индейцем во дворе, предложил мне купить у него полный набор таких фигурок за астрономическую сумму — по рублю за штуку. Таких денег у меня не было, но мой папа решил использовать этот момент в качестве воспитательного и согласился оплатить расходы, если я хорошо закончу четверть. И вот по окончании четверти я принёс ему табель, в котором стояли одни пятёрки, и смог приобрести весь набор индейцев.

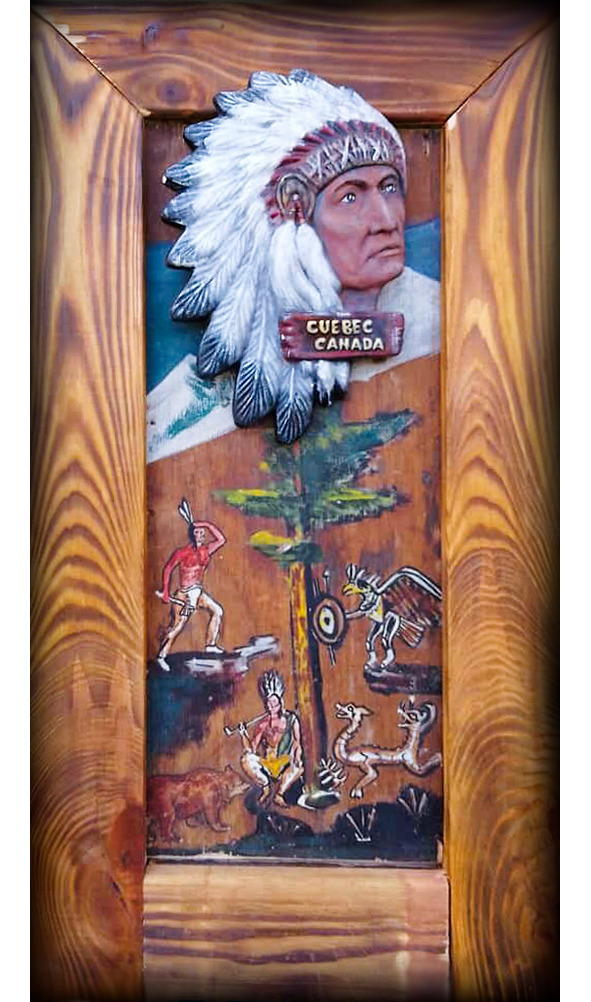

Но на этом папина помощь не закончилась. Однажды он откуда-то притащил гипсовый барельеф индейца в головном уборе из перьев, с надписью внизу: «Квебек Канада». Я не очень представлял себе, что делать с этим барельефом, но папа достал гуашевые краски и раскрасил этого индейца, сверяясь с фотографиями из журнала «Вокруг Света». А потом покрыл всё лаком, и индеец ожил — можно было хоть сейчас вешать его на стенку. Но папина фантазия подсказала ему дополнить композицию ещё и фоном. И на обрезке фанерки он масляными красками нарисовал канадский кедр, а вокруг него фигурки моих индейцев, а также индейских духов, которых мы увидели в советском мультике «Легенды перуанских индейцев». Один из них был особенно хорош — на его хвосте имелась ещё одна голова. По легенде, когда герой мультфильма победил это чудовище, оно убежало на луну, и превратилось в лунные пятна. С тех пор, глядя на кратеры луны, я всегда вспоминаю об этом.

А старое папино панно я недавно нашёл среди прочих вещей на чердаке дачного домика, отреставрировал и повесил на стенку, на добрую память о моём счастливом детстве. С возрастом ценность этого произведения в моих глазах неизмеримо выросла.

Моя коллекция постепенно пополнялась и другими фигурками. Донецкая фабрика выпускала ещё ковбоев, пиратов, викингов и римских легионеров. Периодически их поштучно и наборами продавали в нашем универсальном магазине. Правда, я ни разу их там не застал, потому что этот товар не залёживался на полках. Всех своих солдатиков я приобрёл, как сейчас говорят, на вторичном рынке — выменял на что-нибудь у сверстников.

Среди фигурок попадались не только пластмассовые отечественного производства, но и резиновые, привозимые из ГДР. Каждый такой солдатик оценивался в три или четыре пластмассовые фигурки. Как-то раз у соседского мальчика я увидел резиновую фигурку индейского вождя с трубкой. Мне очень сильно захотелось её заполучить, и я предложил в обмен целых шесть более простых фигурок, но владелец всё не соглашался.

Спустя какое-то время он встретил меня во дворе и сообщил, что согласен на обмен. Когда я принёс шесть своих фигурок, выяснилась причина, по которой он отдавал мне своё сокровище: у индейца недоставало трубки. Меня это несколько огорчило, и я предложил хотя бы снизить цену, но этот хитрый спекулянт стоял на своем: видел мои горящие глаза и понимал, что я и так в его руках. В результате обмен состоялся, я получил вожделенного, хотя и ущербного, вождя и свой первый урок экономики, которая оказалась гораздо сложнее простой арифметики. Потом прошлось усвоить некоторые другие уроки. Например, когда я менялся с одноклассником иностранными монетами — это было позднее, когда солдатики уже отошли на второй план. У меня в коллекции имелась редкая по нашим меркам английская монета достоинством в один пенни: такой ни у кого из знакомых мальчишек не было, а мне она досталась в результате удачного обмена на солдатиков. Одноклассник предложил мне обменять её на несколько других, менее редких монет. Он высыпал их целую горку и предложил забрать все, и я поддался на это искушение. И только потом до меня дошло, что ценность моей монеты перекрывает достоинство всех остальных, а количество здесь не играет никакой роли. Я погоревал некоторое время, но, по существующим у нас правилам обмена, сделка обратной силы не имела, и я довольствовался тем, что усвоил очередной урок. Который пригодился вскоре, когда я обменял целую кучу солдатиков и монет на старинные серебряные часы. Некоторое время они даже работали, но потом встали и превратились в обычный экспонат, без всякой пользы лежащий среди моих вещей. Обменивать их на что-нибудь другое мне не хотелось, они были очень красивые, но и практического применения им не было, в отличие от солдатиков и монет. Те можно было коллекционировать, а в солдатиков еще и играть, а на коллекционирование часов у меня просто не было средств: возможно, по этой же причине прошлый владелец и решил от них избавиться. Когда он вырос, то сильно об этом пожалел и пытался выменять часы обратно, но было уже поздно — сделка обратной силы не имеет.

Те же самые правила действуют и по отношению к индеанизму. Знания об индейцах, а также предметы материальной культуры, накопленные и добытые из разных мест, не имеют никакого смысла, если их впоследствии не конвертировать во что-нибудь полезное, — что именно, должен решить для себя владелец, руководствуясь своими внутренними предпочтениями. Человек с научным складом ума может накопить знания, и они соединятся для него в структуру, коллекционер — собрать любые другие сокровища (не важно, какие: книги, предметы материальной культуры или коллекции солдатиков) и делать с ними то, что сочтёт нужным: любоваться, демонстрировать окружающим бесплатно или в виде экспозиции, зарабатывая на этом деньги, художник может освоить каноны и создавать произведения искусства, а торговец их продавать, и так далее.

А если взять всё это вместе, то из этого можно выстроить целый собственный мир и остаться в нём жить. В конце концов, известный нам мир точно также был построен до этого какими-то другими людьми — художниками, торговцами, учёными и всеми прочими. Создавая себе воображаемый мир, надо оценить его потенциал и понять, насколько он устойчив, и надёжное ли даёт убежище. Ибо слаб человек, и без какого-никакого убежища ему в этой жизни не обойтись. Но важно помнить, что это всего-навсего временное пристанище, и на целую жизнь его обычно не хватает. В один прекрасный момент оно может стать слишком тесным или обветшать и утратить защитные свойства, и тогда надо будет сразу же начинать строить другое убежище, используя бесценный опыт, полученный при строительстве предыдущего.

Глава 2 «Борьба за Огонь»

Мы смеёмся над каменным веком,

Мы с улыбкой глядим на него,

А тогда ведь, чтоб быть человеком,

Надо было вещей, — ну совсем ничего!

Вячеслав Добрынин, «Песня о вещах»

Первыми моими практическими попытками реализовать себя в жанре, как сейчас говорят, «исторической реконструкции» (терпеть не могу слово «индеанизм», но этот термин прижился, и придется использовать именно его), были детские игры и походы с друзьями на природу. С моим школьным другом Виталиком мы после уроков (или на уроках, если позволяла обстановка) играли в первобытных людей по мотивам книг Жозефа Рони «Борьба за огонь» и «Пещерный лев». Возможно, дело было в том, что концепция таких игр предполагала самый простой реквизит. Дикари в книге были одеты в шкуры и вооружены камнями, копьями и дубинками: всё это было простым в изготовлении и делалось каждый раз буквально из того, что валялось под ногами (кроме шкур, конечно). Поэтому для погружения в параллельную реальность не нужна была длительная подготовка: вышел куда-нибудь «за околицу», и ты уже вместе с героями книги продираешься сквозь густые, полные опасностей и саблезубых тигров заросли, охотишься на мамонтов и добываешь Огонь.

К слову, о добывании огня. В книге действие происходило в далёкие доисторические времена, когда спичек еще не было, и люди пользовались тем огнём, что загорелся естественным образом, например, от молнии. Огромной проблемой для всех было такой Огонь потерять, ведь разжигать его никто не умел. И вот однажды, после одного из таких случаев, группа молодых охотников отправляется в путешествие на поиски нового Огня, намереваясь украсть его у какого-нибудь вражеского племени.

Как-то раз мы с товарищем после занятий в школе в очередной раз направились в поход «за огнем» — так мы называли тогда свои игры в первобытных людей. Сама «игра» заключалась просто в хождении по подворотням нашего небольшого города Конотопа и разговорах о том, что как-нибудь летом, на каникулах, мы обязательно поедем в лес и вот там уже будем всё делать по-настоящему: читать следы, строить жилища первобытных людей, охотиться на диких зверей и жить первобытной жизнью, как герои нашей любимой книги. Во время одного из таких походов, обычно не имевших определённого маршрута, мы неожиданно вышли на городской мемориал жертвам немецких оккупантов, на котором был устроен «Вечный Огонь». Технически, сам огонь тогда не горел, его зажигали только по праздникам, но это было не важно. Мы ведь «понарошку» отправились «за огнём» и нашли его, точнее, его символическое воплощение.

Это было первым подтверждением того, что «потусторонний мир» может быть в каком-то смысле вполне реален, и стоит только посмотреть на привычный нам мир под определенным углом, все фантазии оживают. Главное — точно знать, чего хочешь.

Глава 3 «Главный вождь черноногих индейцев»

Вперед, на Запад!

Навязчивая идея американских пионеров

Наша детская игра в первобытных людей заключалась не только в походах, в том числе за город, и рисовании в тетрадках героев нашей любимой книги, но и попытках обзавестись какой-никакой «материальной культурой», например, арсеналом оружия. Друг Виталик жил в частном доме, и во дворе у него можно было хранить всякие деревянные дубинки, копья и «каменные ножи». Правда, на самом деле они были никакие не каменные, в нашей полосе и камней-то в природе не встречалось, поэтому роль каменных ножей играли обыкновенные кухонные. Наконечниками для копий служили металлические шампуры от шашлыков, которые в больших количествах можно было найти разбросанными после городских праздников в парке. А позднее, когда в школе на уроках труда нас учили работать напильниками, из стальных полос были изготовлены наконечники копий и томагавки — это когда мы из первобытных людей решили уже переквалифицироваться в индейцев. Но поначалу я упорно не хотел менять концепцию, хотя «племя» начинало потихоньку роптать, мол, надоело уже быть примитивными дикарями, давайте поиграем во что-нибудь другое, например, в индейцев.

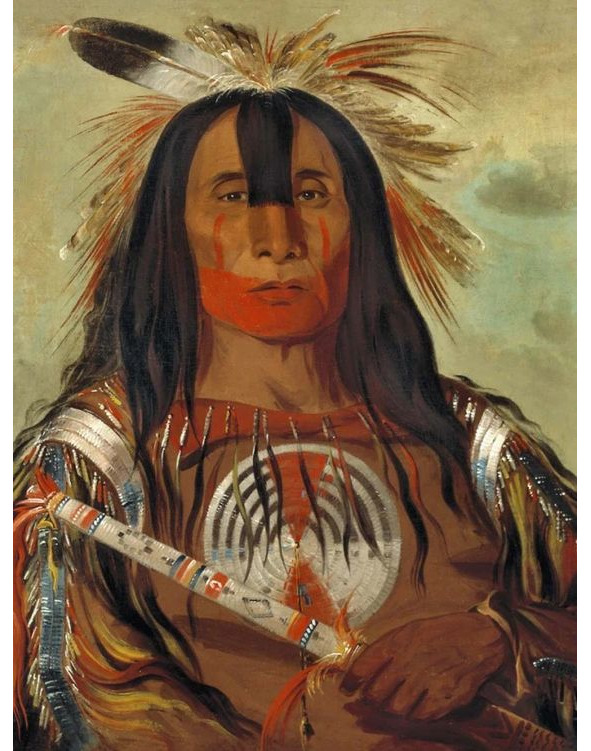

И вот однажды, в журнале «Юный Художник», который выписывал папа в надежде приобщить меня к миру искусства (а я приобщаться к нему не очень-то стремился и не хотел читать статьи, а просто смотрел картинки), я увидел статью об американском художнике Джордже Кэтлине, писавшем с натуры портреты и сцены из жизни индейцев. Первым, что бросилось мне в глаза, был портрет индейского вождя, подписанный как «Главный вождь черноногих индейцев».

Этот художественный образ произвёл на меня просто невероятное впечатление. Как будто бы я смотрел на свое отражение в зеркале и был тем самым вождем черноногих индейцев, смотревшим на меня нынешнего из какой-то другой реальности, которая мне как будто бы уже знакома. И, следуя зову своего учащённо забившегося сердца, вслед за художником Кэтлином, я отправился в свое удивительное путешествие на Дикий Запад.

Я незамедлительно сообщил своему «племени», насчитывающему уже несколько таких же, как я, балбесов, что я, наконец, осознал своё несовершенство и духовную нищету, и отныне мы будем индейцами. Тем паче, наша «материальная культура» уже как-то сильно отдалилась от книжного первоисточника, и на первобытных людей мы совсем не были похожи. Как, впрочем, и на индейцев. Над этим предстояло ещё поработать.

Глава 4 «Когда умирают легенды»

А когда-то ты был Виннету

Группа «Красные стрелы»,

из героического эпоса советских индеанистов

Основным источником знаний о материальной культуре индейцев нам служила книга «Песнь о Гайавате» с иллюстрациями Ремингтона на полях и небольшим словариком оджибвейских слов, многие из которых я помню до сих пор. Были ещё всякие вырезки из журналов и библиотечных книг с картинками, которые вклеивались в толстую тетрадку. Туда же записывались тексты специально придуманным «индейским» шрифтом. Он очень помогал: когда в классе во время урока надо было передать по партам секретную записку, всякие посторонние дураки не могли прочитать наши индейские тайны и поглумиться над нами самым циничным образом, как это обычно происходило в подобных случаях.

Вообще, большинство одноклассников в этом возрасте уже имело какие-то другие интересы, и наше «индейство» начинало тяготить моего товарища Виталика. Он был застенчивым толстеньким мальчиком, говорившим с деревенским акцентом, и это отбирало у него очки в конкурентной борьбе между сверстниками. Лишние насмешки были ему ни к чему, и однажды он сообщил мне, что больше не хочет «впадать в детство» и не будет индейцем. Для игр и в самом деле было уже как-то поздновато. К тому же, из года в год все наши планы уехать летом за город и построить в лесу настоящую индейскую деревню позорно проваливались, потому что у родителей, разумеется, были свои идеи насчет нашего досуга. Самое большее — удавалось отпроситься на день. Но и за этот день мы могли намотать километров по тридцать и добраться до какого-нибудь относительно безлюдного живописного места. По дороге иногда удавалось найти большие перья аистов или ястребов, которые годились для того, чтобы их можно было вставить в волосы, как это делают настоящие индейцы.

Изготовлением индейской одежды занимался в нашем племени я один. Другие ограничились оружием: луками, томагавками и духовыми ружьями из алюминиевых лыжных палок, из которых вполне себе можно было подстрелить какую-нибудь дичь. Но кроме рыбалки (ею фанатично занимался Виталик), ни до какого другого смертоубийства живой природы, к счастью, дело так и не дошло.

В какой-то момент времени, скорее всего, после просмотра очередного фильма с Гойко Митичем, на которого (правда, по своей причине) любили смотреть и девочки, весь наш класс пережил «массовое помешательство» на индейцах. У нас образовалось целых два «племени», и после уроков «племена» убегали куда-нибудь подальше от городской застройки и обустраивали себе лагеря в каких-нибудь зарослях. Однажды мы со своим племенем, прихватив с собой наше оружие, отправились в набег на вражеское племя могикан, базировавшееся в лесополосе недалеко от железной дороги, за городом. Как должно было проходить сражение, мы не особо представляли, да его и не случилось, потому что на месте никого не оказалось: в тот день «могикане», видимо, сидели дома и делали уроки. Поэтому мы потоптались там некоторое время в ожидании противника, а потом стали искать трофеи: накануне наши условные враги хвастались, что приобрели в хозяйственном магазине несколько классных маленьких топориков: «Такие чётенькие, как томагавки, мы их спрятали так, что никто ни за что не найдёт!» Вот эти-то топорики мы и обнаружили, спрятанные в недрах старого дивана, притащенного нашими противниками в их лагерь с какой-то помойки в качестве реквизита. Трофеи мы поделили между собой, и, преисполненные гордости, вернулись домой, чувствуя себя, разумеется, победителями, а отнюдь не мелкими воришками. «Проигравшим» мы ничего не стали рассказывать, сперва хотели посмотреть на их реакцию и бездну отчаяния. Но к нашему огорчению, «могикане» после этого случая совсем перестали играть в индейцев. А через некоторое время разбрелось кто куда и всё наше «племя».

Я же почему-то не спешил бросать своё увлечение, чувствуя, наоборот, все нарастающий интерес. Появлялась новая информация из книг и журналов, в кинотеатрах продолжали показывать фильмы, и теперь уже я ни один из них не пропускал и смотрел одни и те же по многу раз. А ходить в лес и мастерить что-то индейское можно было и одному. И вскоре я обзавёлся уже практически полным «доспехом» равнинного индейца, начиная с мокасин на дерматиновой подошве и заканчивая пышным убором из пуха и перьев индюка.

Одноклассники, глядя на весь этот бессмысленный с их точки зрения процесс (я иногда показывал им свои индейские фотографии), только крутили пальцем у виска. Но однажды я уговорил Виталика выступить со мной в индейском номере на школьном вечере. Ему предстояло аккомпанировать мне на барабане, а я должен был танцевать индейский танец. В контексте того школьного выступления моё появление на публике в этом наряде было вполне себе уместным, и всем очень понравилось.

Тот индейский танец был первым выходом в свет в роли индейца, и этот опыт публичного перевоплощения оказался удачным. Я почувствовал себя не каким-то существом из зоопарка, а как бы в полном праве быть здесь и сейчас в своём индейском амплуа. До этого «индейцем» можно было быть только в играх с аналогично настроенными товарищами или же «включать индейский режим» самостоятельно, во время походов в лес, но чтобы этого никто не видел. Иначе можно было попасть в глупые ситуации или нарваться на неприятности. Например, когда ребята с городских окраин видели, что я иду за город с луком — это был для них прекрасный повод докопаться и посмотреть, поможет ли мне от них отбиться мой верный лук, хахаха. Поэтому для лука был сделан брезентовый чехол, наподобие чехла для удочки, а использовать индейские атрибуты в одежде никто и не собирался, разве только ненадолго вставить в волосы найденное в лесу перо.

Через какое-то время я встретил в нашем городе и других «индейцев». Это были ребята из другого района, ходившие в другую школу, но мы вместе учились в музыкалке и играли в одном духовом оркестре.

Как-то раз, случайно узнав об общем интересе, мы на репетиции «зацепились языками» с нашим барабанщиком Андрюшей (в детстве он называл себя «Андуся», поэтому одноклассники сократили это имя до просто «Дуся») и проговорили про индейцев до самого вечера: кто какие книжки читал, сколько фильмов смотрел, и так далее. После этого мы стали часто ходить в лыжные походы, обмениваться книжками и смотреть фильмы про индейцев.

Мой новый товарищ был на пару лет младше меня, и у него было собственное, пока еще не разбежавшееся, племя. Они играли за городом в песчаном карьере. Стены карьера местами очень напоминали ландшафты из фильма «Золото Маккены», а на дне «каньона» после дождей скапливалось некоторое количество воды и образовывалось неглубокое озерцо, в котором даже можно было искупаться. Дусины индейцы были одеты в индейские костюмы собственного сочинения, на вид конечно попроще моего, но всё-таки они гармонично вписывались в ландшафт, и от этого индейская реальность проступала сквозь обычную уже не отдельными фрагментами, а материализовывалась целиком, несмотря на все условности. Точно так же декорации в театре создают у зрителя иллюзию другого мира, в который его погружает волшебная сила искусства. Ничего подобного во время своих прошлых путешествий я не испытывал, и это было здорово.

У Дуси имелся большой плакат с Гойко Митичем в красивом головном уборе, и я выпросил у него этот плакат для перерисовки. Потом я так и не смог его ему вернуть — типичная история для индеанистов, которые часто присваивали себе чужие индейские книги и картинки, полагая, что им они нужнее, чем всем остальным. Причём такое случалось не только с детьми, но и с вполне взрослыми индеанистами, я об этом слышал и сам был свидетелем подобного. Думаю, что причина этой клептомании крылась не столько в желании присвоить что-то чужое, а в том фанатизме, с которым мы стремились вытянуть из окружающей реальности как можно больше ценной информации, в которой тогда остро нуждались. С точки зрения индеанистов, это не считалось воровством, а приравнивалось к законной индейской добыче.

Лишившись такого роскошного «портала в индейский мир», как плакат с Гойко Митичем (правда, формально я его не собирался присваивать, просто тянул с возвратом), Дуся потом как-то потихоньку отошёл от темы и вскоре переключился на обычные «пацанские» занятия и даже не захотел ехать на пау вау, когда о нем узнал от меня. Я слышал, что после школы он уехал в Германию, где территориально оказался значительно ближе и к Гойко Митичу, и к клубам немецких индеанистов, но почему-то старое увлечение у него уже не включилось.

У меня же страсть к индейцам со временем разгоралась только сильнее.

Глава 5 «Ошибка Одинокого Бизона»

Как вы яхту назовете, так она и поплывет.

Песня капитана Врунгеля

Книг об индейцах написано очень и очень много. Одни, как бы интересно они ни были написаны, для занятия реконструкцией совсем не годились. Например, романы Фенимора Купера или Майна Рида (Карла Мая не читал, но тоже осуждаю). Другие, такие как произведения Джеймса Вилларда Шульца, могут рассказать очень многое, ведь автор сам жил среди индейцев, и, по крайней мере, знал, о чём писал. Хотя, конечно, никто не смог бы так хорошо раскрыть загадочную индейскую душу, как сами индейцы. Существуют книги, написанные будто бы индейцами, но потом выясняется, что авторы никакие не индейцы, и то, что они нам рассказывают, либо плод их воображения (книги пана Суплатовича Сат Ока), либо содержащиеся в них сведения нельзя считать каким-то на сто процентов индейским взглядом на жизнь (Серая Сова).

Тем не менее, неподготовленный читатель, скорее всего, ничего бы не понял в настоящей индейской книге (сами индейцы, конечно, не умели писать, но их рассказы часто записывали этнографы). И, даже если такие рассказы были записаны слово-в-слово, с подстрочным переводом текста — надо ещё иметь представление о том, как мыслит человек неолитической культуры, из каких составляющих сложена его картина мира, и какие способы выживания в этом мире он использует. «Чтобы понять человека, нужно пройти долгий путь в его мокасинах», — говорит нам об этом псевдоиндейская мудрость.

Получается, что подавляющее большинство «индейских» книг написано о чём-то другом, а ни о каких не об индейцах. Но в детстве я о таких тонкостях не задумывался и старался впитать в себя вообще всё, до чего удавалось дотянуться, сочетая информацию, полученную из правильных с точки зрения этнографии книг с киношными образами, созданными игрой воображения их авторов. Визуальные образы лучше усваиваются, в особенности, если легко себя ассоциировать с ними. Как в случае с Гойко Митичем, который не был настоящим индейцем, но был «своим», белым, к тому же славянином, и мог дать сто очков вперед некоторым актерам из числа этнических индейцев. И даже если белые актёры играли индейцев плохо — ничего страшного я в этом не видел. Фильм всё равно переносил в «индейскую» реальность, а образы героев служили неким образцом для подражания и формирования собственного образа или идеала, к которому надо стремиться.

По мере наполнения этой индейской картины мира и осознания своего места в ней, возникали вопросы, как совместить индейский мир с повседневным. Можно было, конечно, не совмещать вообще никак. Быть как все, а внутри себя мечтать о чём угодно, никто об этом всё равно не узнает. Но ведь так не интересно: должны же и окружающие знать, что ты тоже некоторым образом немножко Гойко Митич, он же всем нравится, а девочкам в особенности. Поэтому вопрос — как сделать так, чтобы в тебе тоже видели немножко Гойко Митича — стоял на повестке у многих «русских индейцев», и решали они его по-разному. И далеко не всегда это было бесполезной тратой времени, как, например, в случае посещения спортзалов. Ведь Гойко Митич все свои трюки делал сам, и уже за одно это его можно было уважать.

Одним из способов с полным правом называться индейцем было придумывание себе истории о том, как, например, твоя бабушка, случайно оказавшись в Америке, встретила там индейского вождя, и они полюбили друг друга. Между прочим, подобные истории раньше можно было услышать в любой деревне. Какой-нибудь подвыпивший пожилой мужичок рассказывал приезжим городским, что дед его был генералом, мол, не смотрите что я просто опустившийся алкаш, просто жизнь так обернулась, а так-то родословная у меня правильная. Так что, можно сказать, это наша национальная традиция — приукрашивать неинтересные биографии. Только у одних дед генерал, а у других — Гойко Митич, и ещё неизвестно, кто из них лучше. Я слышал такое неоднократно, начиная от вышеупомянутого деревенского дедушки (про папу — генерала) и заканчивая неоднократным депутатом Государственной Думы России, А. Г. Невзоровым, который всем рассказывал, что его папа был индейцем племени команчей. Многие верили.

Классе примерно в шестом я тоже придумал себе такую историю: на кусочке берёзовой коры нарисовал индейские пиктографические изображения, скопировав их из книжки, и, приняв таинственный вид, показал эти загадочные свитки кому-то из одноклассников, дополнив соответствующим рассказом. Одноклассник, разумеется, мне не поверил, и я резонно рассудил, что если даже этот балбес обо всём догадался, то с остальными наверняка тоже возникнут проблемы. И выбросил эту идею из головы, а индейскую «берестяную грамоту» — в мусорное ведро. А позже пришёл к выводу, что не обязательно кому-то что-то доказывать. Во-первых, потому, что всем по большому счёту наплевать, а во-вторых, не так уж важно, откуда происходят твои предки. У них, кстати, имеется собственная биография, которую не надо выдумывать хотя бы из уважения к ним. Важно то, что ты сам из себя представляешь и чем можешь быть полезен обществу.

Но предки предками, а проблемы самоидентификации всё-таки никто не отменял. Даже если окружающим и не надо ничего доказывать, необходимо иметь какое-то объяснение для себя. Тут тоже каждый решал и решает эту задачу в меру собственного разумения, сил и воображения. И это касается не только «индейцев», а вообще всех. Всякие там «поиски себя» или «смысла жизни» — это именно оно и есть.

Поэтому, как говорится: «Больше историй, хороших и разных!» Главное в этом деле чувствовать меру и не переборщить, чтобы не оказаться на старости лет Наполеоном в палате для душевнобольных (или тюремной камере, как это произошло с одним весьма уважаемым в прошлом реконструктором-убийцей). В «индейской» тусовке таких выдуманных биографий тоже полным-полно, может быть, к некоторым из них мы потом вернёмся, а пока что не будем отвлекаться и продолжим рассказ.

Еще в детстве, как и все другие индеанисты, я придумал себе индейское имя.

Некоторые несознательные граждане путают этот момент с инициацией у туземных народов, но у тех всё обстояло, во-первых, серьёзнее — они не играли в индейцев, а были ими — а во-вторых, в нашей культуре сохранились только лишь отголоски первобытного мышления. И поэтому не обязательно ждать, когда в торжественной обстановке у Костра Совета старейшины племени нарекут тебя в соответствии с традициями предков в честь твоих славных подвигов и выдающихся способностей каким-нибудь «Чингачгуком Великим Змеем». Надо побыстрее вливаться в коллектив и не заставлять всех ждать, пока ты из обыкновенного Пети или Васи соизволишь стать, к примеру, Быстрым Оленем. Или не очень быстрым, но чтобы это звучало по-индейски, мы же для этого все и собрались. Поэтому индейское имя можно было придумать самому или попросить придумать товарищей, или попросту позаимствовать у понравившегося литературного персонажа, желательно с переводом на индейский язык. Подобные заимствованные имена были нарасхват, и в тусовке индеанистов их могли присвоить себе одновременно несколько человек. Тогда к имени добавлялась соответствующая приставка, например «Мато Сапа Харьковский».

Подобных «имён» в детстве у меня было несколько, и в какой-то момент я остановился на персонаже из книги Шульца «Ошибка Одинокого Бизона». Но мне не очень хотелось плагиатить это имя целиком, поэтому «Бизона» я оставил, а прилагательное к нему подобрал другое.

Дело было примерно так. Однажды мы с моим другом Виталиком, который уже перестал быть к тому времени индейцем, но любил Природу и был заядлым рыболовом, отправились после уроков загород на рыбалку. Во время таких походов людям свойственно делиться в разговоре друг с другом всем подряд, чтобы поскорее опустошить голову и приобщиться к Вечному. Содержимое моей черепной коробки также было вывернуто наружу, со всеми моими мыслями и сомнениями, и подвергнуто тщательному совместному анализу. Ко всем прочим актуальным для меня проблемам, мне требовалось подобрать какое-нибудь подходящее прилагательное к слову «Бизон». На что Виталик, покопавшись в своих ассоциациях, извлёк из памяти фразу генерала американской армии Шеридана: «Хороший индеец — мёртвый индеец!». Мне тогда понравился этот каламбур, и я решил, что пусть так и будет — «Мёртвый Бизон».

С таким индейским имечком я и поехал на своё первое пау вау и влился в коллектив. Там это восприняли как нечто вполне обыденное, потому что у некоторых других индеанистов уже были подобные упаднические имена, такие как «Мёртвая Птица», «Раненое Крыло», «Раненый волк» и т. п.

Но через некоторое время у меня в голове всё-таки несколько изменилась концепция, и я решил больше не использовать слово «Мёртвый», а заменить его на слово «Пятнистый», имея в виду пятна камуфляжа на моей армейской форме, которую я носил в период прохождения службы.

Некоторые несознательные граждане иногда вспоминают мне моего «мёртвого бизона», желая меня этим уесть. Вот, мол, каким ты был раньше дураком, а мы-то всё помним и знаем тебя как облупленного! На что я, пользуясь случаем, могу им ответить, что, во-первых, сами вы, голубчики, дураки с половиною. А во-вторых, чья бы корова мычала, а твоя сидела и молчала, Сильная Левая Рука Непемус. Страшно представить, о каких твоих юношеских подвигах такое сочетание слов может рассказать грамотному психоаналитику.

Глава 6

Мы строим каноэ

Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку,

Дожуйте свой дежурный бутерброд.

Снимите и продайте последнюю рубашку

И купите билет на пароход.

Юлий Ким, «Танго на пароходе»

Ещё одного моего товарища по индейским делам звали Женя Сидоренко. Мы играли с ним в детском духовом оркестре, где он был третьим трубачом. Вместе со вторым трубачом Витенькой, таким же балбесом, как и я, мы дразнили Сидоренку «Бездарность», потому что играл он слабее нас, истинных ценителей игры на духовых инструментах. Сообразно своему месту в пищевой цепочке, обращения по имени, он, на наш жестокий взгляд, не заслуживал. Со временем мы изменили ему меру пресечения и стали называть на итальянский манер — «Сидорелли». Но Женя на это не обижался, или, по крайней мере, делал вид, что не обижается. Узнав от Дуси, с которым он жил в одном дворе, о моих занятиях индейцами, Сидоренко стал напрашиваться к нам в племя. Против чего мы не возражали: к тому времени Дусины друганы повзрослели и разбрелись по сторонам, как и моё старое племя. И вот нас стало уже трое.

В один прекрасный день нам всем пришла в голову идея, что неплохо было бы построить каноэ. Незадолго до этого мы сплавлялись по реке Сейм на резиновой лодке.

Приятных впечатлений получили массу, а когда опоздали на обратную электричку и шли вдоль железнодорожных путей двенадцать километров до города, таща враскоряку мокрую резиновую лодку, впечатлений было ещё больше. А вот если бы это была не резиновая лодка, а лёгкое изящное берестяное каноэ, как у Гайаваты, то его тащить наверняка было бы сподручнее. Так что к идее постройки каноэ нас прямо-таки подтолкнула сама жизнь.

И мы стали после уроков ходить в лес, где в какой-то рощице организовали себе нечто вроде судовой верфи и стали понемногу собирать там каркас каноэ. По нашим представлениям, мы должны были сначала сделать каркас из веток, а уже потом обтянуть его берестой (позже я узнал, что всё это делается в обратном порядке). Дело помаленьку двигалось, каркас приобрёл уже нужные очертания, и в скором времени можно было варварским способом надрать где-нибудь бересты — берёзы в лесу имелись. К счастью, до порчи деревьев дело не дошло: в один из дней, явившись на место, мы обнаружили, что там недавно кто-то побывал. Маскировка из ветвей была разбросана по сторонам, а каркас валялся на некотором отдалении, слегка повреждённый, но, в общем и целом, ремонтопригодный.

Мы решили сменить дислокацию и перетащили остатки каркаса к Сидоренке на дачу, которая находилась всего в полукилометре от нашей судовой верфи. Там мы затащили своё сокровище на чердак садового домика, и больше я нашего каноэ не видел, да и не особо им интересовался, если честно. Потому что появилось кое-что поинтереснее.

Глава 7 «Хмурый день и Правая Рука ищут союзников»

В далёком созвездии Тау Кита

Всё стало для нас непонятно.

Сигнал посылаем: «Вы что это там?»

А нас посылают обратно.

Владимир Высоцкий

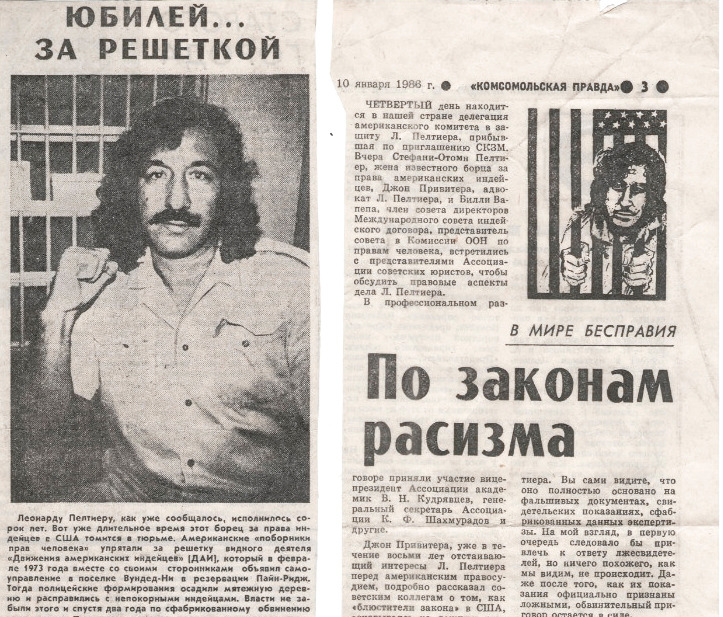

Незадолго до бесславной концовки эпического строительства каноэ поздним вечером я вернулся из леса домой, и папа вручил мне свежий номер газеты «Комсомольская правда». Политические вопросы на первой полосе меня не особенно волновали, зато в международном разделе можно было иногда найти коротенькие статьи о борьбе коренных народов Америки с Империализмом. Примерно за год до этого по всему союзу проводилась акция в поддержку одного из участников организации «Движение Американских Индейцев» Леонарда Пелтиера, приговорённого к пожизненному заключению за убийство двух агентов ФБР. Организацией этой акции занимался Ленинский Комсомол через свои низовые ячейки, и за короткие сроки было собрано несколько миллионов подписей с требованием освободить Пелтиера. Само собой разумеется, мы все принимали в этом бесполезном занятии активное участие, собирая подписи где только можно и подсчитывая, кто соберёт больше. Но помимо американских индейцев, в «Комсомолке» стали появляться ещё статьи о «советских индейцах» — таких же увлечённых этой культурой молодых людях, как и мы.

Одна такая статья называлась: «Хмурый день и Правая рука ищут союзников». Там рассказывалось о неких московских индеанистах — художнике Юрии Котенко и механике Максиме Огурцове. Я немедленно написал письмо в редакцию газеты с просьбой дать мне их адрес, и автор заметки не поленился мне ответить и уверить, что моё письмо он лично передал Юрию. Но, вероятно, Правая Рука и Хмурый День уже нашли себе союзников, и ответа на своё письмо я не дождался.

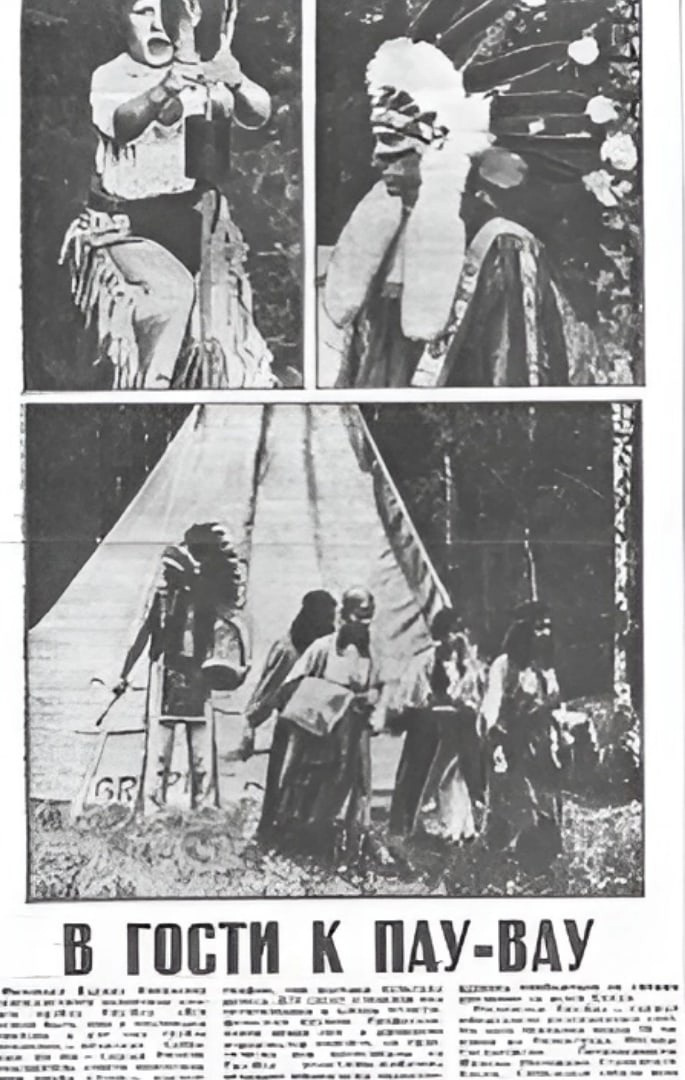

И вот, через год после этой статьи, в «Комсомольской Правде» вышла новая статья под названием «В гости к пау вау». В ней рассказывалось об индейском слёте, проводившемся под Ленинградом клубом туземных индеанистов «Этнос», с фотографиями участников, одетых в индейскую одежду. Сердце моё учащённо забилось, и я стал обзванивать друзей, чтобы сообщить им радостную новость: мы не одни во Вселенной!

Но статья почему-то воодушевила только меня, а остальные члены концессии как-то даже приуныли, возможно от того, что придётся теперь серьёзно готовиться к фестивалю, делать одежду из кожи и бисера, которых просто так во времена всеобщего дефицита было не достать.

В моей библиотеке уже имелась купленная папой книга Кристиана Фееста «Искусство коренных народов Северной Америки», изданная на русском языке. Там давался обзор по всем регионам, и перед своей первой поездкой я уже имел некоторое представление о материальной культуре коренных американцев. Книги Милослава Стингла «Индейцы без томагавков» и «Сиу борются» давали очень приблизительную картину истории индейских войн. Так что на пау вау можно было ехать уже подкованными и со знанием матчасти.

Вместо первоначального плана — пересечь каким-то образом Берингов пролив и добраться до индейцев, логически вытекающего из сказок пана Суплатовича (выдававшего себя за сына вождя индейцев и польской революционерки, якобы сбежавшей с царской каторги с Камчатки на Аляску по льду) — появилось нечто более реалистичное.

Самому вельмишановному пану Сат Оку Суплатовичу мы всё же пытались как-то раз отправить письмо. Точнее, сперва узнать его адрес, а потом уже отправить. Но Сидоренко, взявшись за это дело, наврал, что якобы отправил с помощью своего папы какой-то запрос в Польшу, и ему якобы ответили, что Сат Ок уже умер от ран, полученных в битве с гитлеровскими захватчиками. Не понимаю до сих пор, зачем ему (Сидоренке) надо было это выдумывать.

И вообще, он стал как-то меняться по мере взросления, этот Сидоренко. Если раньше копировал меня во всём и не выпендривался, а следовал строго в кильватере Генеральной Линии Партии, то потом стал пытаться как-то даже потихоньку качать права и дерзить, и вообще физически вырос на полголовы выше меня. Поэтому не соглашался уже быть просто Сидоренкой, а захотел получить приличное индейское имя.

Серьёзных книжек про индейцев он ни одной не осилил и читал с грехом пополам только художественные. Как раз в то время мне в библиотеке попалась приключенческая книжка польского писателя (ох уж эти поляки!) Аркадия Фидлера «Маленький Бизон», про индейцев черноногих и их разборки с соседними племенами. И Сидоренко вычитал оттуда имя выдуманного Фидлером вождя ассинибойнов, некоего «Бьётся Против Ветра», и объявил, что не будет так же, как и мы с Дусей — черноногим, а будет враждебным нам ассинибойном, специально, чтобы нас позлить.

У Дуси, вероятно, тоже имелось какое-то индейское имя, но, к сожалению, я его уже не помню. Он не поехал с нами в Ленинград и вскоре совсем отошёл от индейских дел, а вот Сидоренко ещё съездил на парочку-тройку пау вау, где стал известен в узких кругах под именем «Против Ветра». А одна романтично настроенная девочка даже ласково называла его «Поветруля», хотя ей это всё равно не помогло.

Мой папа, в целом довольно скептически относившийся к моему увлечению, услышав Сидоренкино благородное имя, добавил к нему пару штрихов в своей неповторимой манере, отчего оно заиграло новыми яркими красками: «Против Ветра на три метра».

Глава 8 «В гости к пау вау»

Я вышел к огню, и не верил глазам:

Меня, улыбаясь, встречали друзья.

На плечи легло тепло дружеских рук,

Я сел среди них и стал шире наш круг.

Владимир Кошелев, «Костер в пути»

В редакцию «Комсомольской правды» было отправлено ещё одно письмо, и примерно в сентябре пришёл ответ с адресом ленинградского клуба «Этнос». Туда также был послан запрос, и к концу осени получен ответ от одного из индеанистов — некоего Лёни Шардина, занимающегося черноногими. Потом я узнал, что такие письма приходили в клуб пачками, и их распределяли между членами клуба согласно их «племенной» принадлежности.

Я не смог дотерпеть до лета и поехал в Ленинград на зимних каникулах. Там быстренько со всеми познакомился, посмотрел кучу фотографий с прошлых пау вау, слайдов, вырезок из книг, и получил в подарок от Лёни связку драгоценного белого бисера, а также магнитофонные записи индейских и индеанистских песен группы «Красная сила» и подробные инструкции, как правильно себя вести и что с собой брать на пау вау. И что немаловажно, мне дали адреса украинских индеанистов, с которыми можно было пообщаться до лета, узнать всю нужную информацию о традициях и обычаях индеанизма.

Школу я в то время уже закончил и поступил в Киевский Художественно-Промышленный техникум, определившись с основным жизненным призванием. Впоследствии, я где только и кем не работал, притворяясь то сапожником, то строителем, то музыкантом, то бизнесменом, то ещё чёрт знает кем, но всё это время я только морочил людям голову, и чаще всего это мне удавалось. Во всяком случае, сапоги выучился шить вполне приличные, даже некоторые американские бутмейкеры оценили. Но по-настоящему в своей среде я чувствовал себя только в двух местах — в своём родном художественном техникуме, где все, как и я, были художниками, и на пау вау, где все, как и я, были индейцами.

На выпускной вечер, проводившийся в школьном актовом зале, меня попросили нарисовать какую-нибудь картину, всё равно какую. Я в ту пору увлекался всякими абстракциями, то есть садился и рисовал всё, что в голову взбредёт — пускай потом все терзаются догадками и думают, какой я умный, а остальные — дураки. И я нарисовал на листе ватмана гуашевыми красками странную композицию, смысла которой сам не понимал, а просто думал, что изобразил что-то непонятное, задав другим неразрешимую задачку. На правой половине листа был нарисован силуэт человеческой головы, отделённый от левой половинки оболочкой розового цвета, вроде стекла на шлеме скафандра. Внутри силуэта находился одиноко сидящий под деревом индеец. Слева от «скафандра» был изображён совсем другой пейзаж — холодное море, с торчащими из-под воды острыми скалами, и плывущий между ними парусник. Над парусником летел орёл, словно бы указывая дорогу. Когда я отдавал картину классной руководительнице, мне казалось, что мой «шедевр» вообще никаким боком не относится к теме выпускного. Каково же было моё удивление, когда на торжественном вечере мою картину повесили на самое видное место, а ведущая стала рассказывать зрителям о том глубоком смысле, который в ней заложен. В ее трактовке, правая часть композиции символизировала детство, которое как бы защищено от мира розовой скорлупкой детских иллюзий, с которыми предстоит расстаться. Потом старая скорлупка разрушается, и подросший человек оказывается в другом — взрослом мире. Этот мир холоден и полон опасностей, но если научиться управлять кораблём и слушать советы мудрых учителей, то можно доплыть до самого горизонта. Что-то в этом роде. Все захлопали, а я обалдело посмотрел на свою картину, и подумал: «А ведь так оно и есть, и почему я сам этого не понял?» Сейчас я вспомнил эту историю и понимаю, что моя картина в равной степени может послужить иллюстрацией и для этой книги.

При моём техникуме была студенческая общага, я там жил и готовился к пау вау, а в свободное время встречался с киевскими индеанистками — Наташей Лучиной, интересовавшейся индейцами майя, и Огневой Пчёлкой, занимающейся не то сиу, не то шайенами, не то апачами, не то всеми ими вместе взятыми. Пчёлка была замужем за каким-то Непемусом, который к тому времени уже отслужил в армии и поехал в Псковскую область строить общину.

Помимо общины Непемуса в индеанизме к тому времени имелась ещё Алтайская община под предводительством одного из основоположников и идеологов индеанизма Орлиного Пера (дело близилось к её развалу, но тогда я об этом толком ничего еще не знал), а где-то в Крыму не то вместе, не то по отдельности кочевали в горах некие Блуждающий Дух и Серая Сова. Ну и некоторые другие граждане каким-то подобным образом пробовали дичать по мелочи с разной степенью отрыва от цивилизации и потом рассказывали, что они тоже пасли коров и занимались сельским хозяйством. Не попасти где-то коров после знакомства с Матонажином (одним из участников общины Орлиного Пера, а позднее главным ковбоем Страны Советов) было просто-таки неприлично.

Так что исходя из опыта общения с коровами, индеанисты условно делились на стариков-общинников — тех, кто жил в какой-нибудь захудалой общине или приезжал туда погостить; просто «стариков» — опытных участников, тех, кто побывал на первых пау вау; и всех остальных «салабонов» вроде меня, которым ещё предстояло многое в этой жизни понять, а пока что слушать «дедушек» и учиться смотреть на мир их глазами.

Некоторые участники индейских общин считались в среде индеанистов чуть ли не живыми легендами. «Индейская жизнь» на природе долгое время героизировалась городскими жителями, чуждыми деревенских занятий. Реальная жизнь общинников, на самом деле полная трудностей и лишений, переплеталась с сильно идеализированными мифами о них.

У алтайских общинников имелась рок-группа «Красная Сила». Все их песни были отражением тех взглядов на жизнь, которые в разной степени разделялись всеми участниками пау вау первых лет, в особенности песни Орлиного Пера — главного идеолога раннего индеанизма.

Помимо этих песен были и другие, в жанре самодеятельной песни, обычно исполняемые под гитару у костра и рассказывающие не о высоких идеях, а о простых человеческих чувствах.

Многие из индеанистских песен до сих пор пользуются популярностью в узком кругу участников пау вау, хотя жизнь давно изменилась и песни, призывающие к единению с природой и всеобщему братству, уже утратили прежнюю актуальность.

Но на тот момент, когда я впервые их услышал, они перекликались с моими собственными представлениями об индейской жизни. И я почувствовал, что нашел именно тот круг людей, который искал. Как поётся в песне Орлиного Пера:

Пришёл светлый день, и друзья собрались,

Сошлись наши тропы, и мысли сошлись,

В глуши затерялся наш лагерь лесной,

Но тот, кто хотел, не прошёл стороной!

Глава 9 Среди ухающих сов

Что нам стоит дом построить?

Нарисуем — будем жить.

Песенка из детского фильма

Весной мы с Сидоренкой и киевскими барышнями сговорились на майских праздниках устроить своё маленькое пау вау в конотопских лесах, я позвал с собой ещё друга Виталика, которого эта идея тоже заинтересовала. В нашем распоряжении оказалось большое типи, сшитое одним парнем, известным впоследствии как Мокрая Собака — сам он в то время тащил службу в доблестных Вооружённых Силах. Киевские барышни вручили мне это типи и обещались приехать в гости и организовать нечто вроде маленького пау вау, на которое хотели позвать также одну девушку Алёну из Житомира (сейчас её зовут Чёрная Вишня) и одного индеаниста, заставшего ещё первые пау вау — Одинокого Ходока из Калуги. Помню, что удивился, чего это вдруг опытный индеанист «первой волны» поедет к нам, молодым и зелёным.

Первым на встречу приехал Одинокий Ходок. Киевские барышни в назначенное время не явились. Мы подумали, что наши скво опоздали на поезд, и решили пока что заняться обустройством лагеря в лесу, надеясь, что они все-таки приедут позже, на ночном поезде, а мы их встретим и сопроводим в уже подготовленный для ночевки лагерь.

Наш гость, Одинокий Ходок, оказался, как бы правильнее сказать, очень своеобычным товарищем, слегка как бы не от мира сего, и от индейского мира тоже. Разговаривал он почему-то по-украински, хотя этническим украинцем не являлся и на Украине никогда не жил.

Позже, в разговоре у костра в пустом типи, он поведал мне свою тайну. Отчасти её пришлось вытягивать из него чуть ли не клещами и формулировать самому, потому что Ходок всё больше загадочно улыбался и цедил слова в час по чайной ложке. Оказывается, ввиду отсутствия перспективы выучить какой-либо индейский язык, он выучил украинский, и вставлял в него по возможности индейские слова из языка черноногих, добытые из разных художественных книг. Также у него было какое-то собственное летоисчисление, по которому он датировал записи в дневнике, представлявшем из себя довольно пухлую тетрадку. Каждая ежедневная запись содержала время восхода Солнца (по-черноноговски «Натос»), атмосферное давление, дневной рацион питания и краткий перечень событий. Всё это я узнал, когда он ненадолго отлучился из типи, и если кто-то считает, что читать чужие дневники нехорошо — пху на вас. Должен же я был знать, с кем нам предстоит ночевать в глухом лесу среди сосен и ухающих сов!

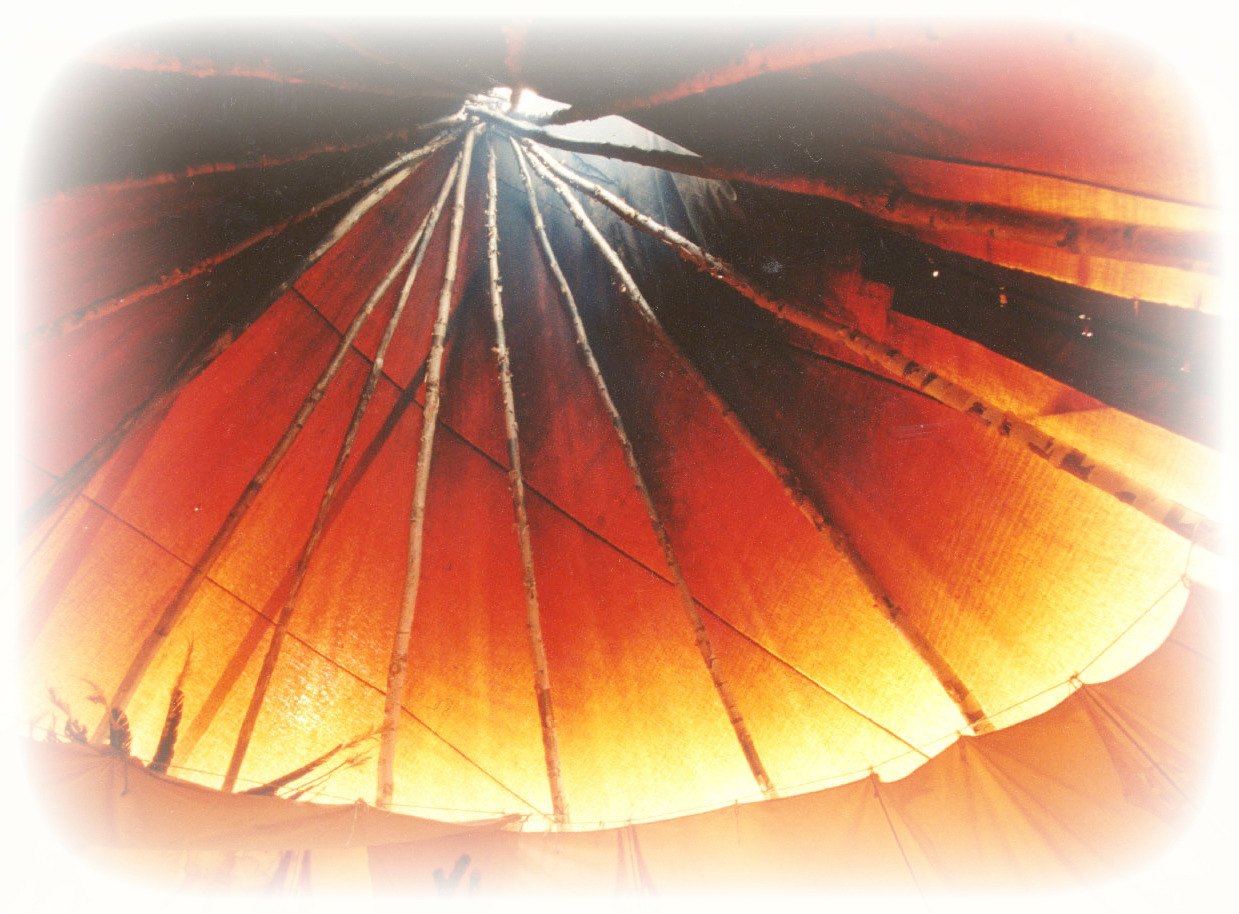

Это был мой первый индейский выход в лес и ночёвка в настоящем индейском типи, которое мы поставили под руководством опытного индеаниста Одинокого Ходока. Правда, в тот раз мне показалось, что он сам тогда ставил типи впервые, уж очень неуверенно всё делал, но впоследствии практически на каждом пау вау я наблюдал похожую картину. За год индеанисты забывают, как правильно ставить типи, и нередко процесс установки собирает небольшой консилиум из бывалых индеанистов, каждый из которых даёт ценные советы. Правда, советы от одних опытных специалистов часто противоречат советам других опытных специалистов, поэтому задача установки отодвигается на второй план и действо из практической плоскости переходит в теоретическую и начинает стремиться к бесконечности. Наблюдать за этой волшебной картиной со стороны одно сплошное удовольствие. Примерно такое же, как созерцание текущей воды и горящего костра.

Мы поставили типи на кривых шестах из лиственных деревьев — других поблизости не было. Сразу же после этого мы с Ходоком отправились на вокзал, все еще надеясь на приезд киевских барышень. Ночной рейд туда и обратно, а от нас до вокзала насчитывалось километров шесть, оказался безрезультатным — барышни так и не приехали. Вообще-то не больно-то и хотелось их там видеть — поход затевался не ради них, а ради первой пробы установки типи, но долгое хождение по пересеченной местности явно не относилось к искусству установки типи, а часть сил на него была потрачена, получается что впустую. Мы вернулись в лагерь, некоторое время посидели у костра, вытянули из Ходока клещами несколько историй из жизни пау вау и песен, сочиненных индеанистами первых лет, потратив на это последние остатки сил, потому что поддерживать иллюзию дружеского общения было затруднительно, и наконец-то легли спать. На следующий день мы свернули лагерь, усадили Ходока на поезд и вздохнули с облегчением. Первый блин явно был комом, но все равно это была первая ночевка в настоящем индейском типи с песнями и историями у ночного костра. Все неприятности вскоре забылись, а хорошие впечатления остались.

Вероятно, в память об этом событии, а возможно, под влиянием ещё какой-то не менее гениальной идеи, мы с Сидоренкой решили позже раскрасить это типи черноноговскими узорами, должно было получиться очень красиво. Типи было сшито из тёмно-зелёного палаточного брезента. Из рассказов более опытных индеанистов (одного мы уже знали, а с другими ещё предстояло познакомиться) нам было достоверно известно, что зелёные типи через годик-другой выгорают на солнце и становятся уже точь-в-точь, как на старинных индейских фотографиях: белыми снизу и с черными закопченными верхушками вверху. Видимо, этими соображениями руководствовался владелец типи, будущий Мокрая Собака, отдавая его киевским барышням, чтобы они попользовали его на выездах, дали выгореть на солнышке и заодно прокоптили дымом для повышения водоотталкивающих свойств.

И вот, выбрав подходящий солнечный денёк, мы с Сидоренкой отправились в хозяйственный магазин, где приобрели малярные кисти и трёхлитровую железную банку белой масляной краски. Затем разложили на лужайке типи и, недолго думая, стали раскрашивать низ покрышки белыми кругами. Краски нам не хватило — она как-то слишком быстро впитывалась в незагрунтованную ткань и стекала на землю. Красный фон с треугольниками планировалось нанести позже, когда высохнут белые круги, а надо сказать, что высохли они не скоро, и после высыхания ткань встала колом. Только тогда до нас дошло, что индейские типи раскрашивают, возможно, как-то иначе. И что, наверное, самое время попридержать коней, иначе останемся совсем без жилища.

Весь последний абзац я употреблял слово «мы», но это не совсем соответствует действительности, потому что в мыслительном процессе Сидоренко на самом деле не участвовал, а только кивал, глядя на меня своими широко раскрытыми бездонными голубыми глазами. Он слушал какое-нибудь очередное мое гениальное предположение — как надо красить типи, какую краску выбрать и так далее, и изображал полное понимание. Я ошибочно полагал, что он со мной соглашается, никаких других вариантов нет и быть не может, и я каждый раз утверждался в мнимой правильности своей мысли, принимая её за плод нашего коллективного разума. Но с таким же успехом можно было разговаривать с зеркалом или с одноглазым пластмассовым барашком на колёсиках, который был у меня когда-то в далёком детстве лучшим другом, потому что мне было жалко его выбрасывать. Но вместо безмолвного барашка совещательный голос в моём внутреннем диалоге теперь получил Сидоренко, мое критическое восприятие дало сбой, и новое типи мы в итоге испортили.

Хорошо, что когда Собака пришёл из армии, я как раз сам удачно туда ушёл, и на два с половиной года мы с ним разминулись. А когда мы наконец встретились и познакомились поближе — основная буря его восторга от внесённых мною в его типи усовершенствований уже утихла, но должок потом все равно пришлось отрабатывать.

Глава 10 Хау, Кола!

Поют долины: «Здравствуй, брат»,

На запад вороны летят.

Но багровеет в ночь закат

и нет тебе пути назад.

Победный рев бизоньих стад!

Дмитрий Сергеев

Таким образом, к предстоящему пау вау у нас уже имелся неправильный опыт установки и раскраски типи, а ещё мы сделали себе индейскую одежду. Я потратился и добыл несколько кусков хорошей немецкой замши на рубаху, и мама помогла мне вышить бисером узоры на ней, как на рубахе вождя черноногих с картины Кэтлина. Еще я сшил из половины одеяла леггины (в Питере мне рассказали, что индейцы так тоже делали, правда, потом я узнал, что они носили такие леггины в основном в холодное время года, а в жару как-то не особо). Также я перебрал свой индейский головной убор из индюшиных перьев и сделал налобную полосу с бисерной вышивкой — мой первый опыт в этом кропотливом деле. Еще я сшил мокасины из свиной галантерейной кожи с тиснением под крокодила. Тиснение было внутри, а серая изнанка снаружи. Я покрасил её из баллончика в коричневый цвет, на этот раз уже не масляной, а специальной краской для ухода за обувью, и вышил тонкую полосу вдоль верха мокасин так называемым «лыжным бисером». Это был не бисер, а какое-то сплошное недоразумение в виде крупных и хрупких стеклянных бус двух цветов: прозрачного стеклянного и фиолетового. На этикетке значился производитель, Клинская лыжная фабрика — кричащее словосочетание, говорившее само за себя: «Не ешь меня!»

У Сидоренки замши на одежду не было, и я сделал ему «пацанский подгон» в виде двух квадратных метров искусственной замши красного цвета, из которой мы выкроили рубаху, украсили её белыми полосами из старой простыни и раскрасили их гуашью. Если абстрагироваться от того, что искусственная замша была намного плотнее настоящей, а гнулась примерно как кусок тонкого линолеума, то наше произведение выглядело вполне прилично. Ещё я отдал Сидоренке свою вышитую нитками мулине налобную ленту, которую мне в десятом классе подарила романтически настроенная одноклассница, а также два лоскута шкурки белого кролика, которым индеанисты иногда имитируют мех горностая. Ну а набедренную повязку он уже расстарался и сделал сам, моя память не сохранила, из чего именно, но набедренная повязка у него определённо была. Её не могло не быть, потому что штанов и мокасин точно не было, и не мог же он ходить по лагерю одетым только лишь до пояса сверху?

Имелось у нас и вооружение. Сидоренкин папа (Царство ему Небесное, хороший и душевный был человек!) работал на электромеханическом заводе инженером. Под его, как сейчас говорят, патронажем, нам изготовили два тяжёлых наконечника копья из обрезков трёхмиллиметровой трубы, с приваренными на концах точечной сваркой треугольниками из листового металла. Там же сделали два томагавка, срезав всё лишнее с маленьких топориков. К сожалению, под конец пау вау у нас всё это спёрли, а так бы мы конечно сохранили эти артефакты как несомненную историческую ценность, во всяком случае, любой пункт приёма металлолома точно обрадовался бы такому богатству.

А вот грузовой тележки, к сожалению, у нас не было, тогда ими как-то не особо пользовались. Опять же, до места надо было добираться по лесной тропе километров пять-семь, катить тележку было бы неудобно, и мы решили, что донесём и так — вещей всё-таки не очень много. Во всяком случае, у меня так точно: всего-то моя длинная, до колен, рубаха из замши, леггины из половины одеяла, вторая половина одеяла и одно целое одеяло, запас картошки на неделю, рамка с картиной собственного сочинения, которую я собирался кому-нибудь по случаю подарить, солдатская фляжка с водой, консервы с тушёнкой, пакет с едой в дорогу и ещё что-то там по мелочи, вроде бубна, ножа в ножнах, прекрасного убора из перьев и фотоаппарата «Зенит». Не считая типи, но оно было не моё, а Собакино, поэтому в перечень моих вещей не входило, и общий вес от этого как бы уменьшался.

Когда я попытался затолкать все свои богатства в туристический рюкзак типа «мячик», они как-то не очень все туда влезали, и пришлось что-то нести в руках. Зато, благодаря круглой форме рюкзака, на спине образовывался большой горб, как у бизона, и поверх него можно было ещё положить свёрток с типи, освободив одну руку. Второй рукой пришлось придерживать типи, которое не очень-то хотело лежать на месте и норовило соскользнуть с рюкзака.

Хорошо, что к тому времени я уже год как ходил в спортзал на гиревой кружок и освоил технику подъёма гири рывком и толчком — всё это мне теперь очень пригодилось.

Сидоренко нёс какие-то свои вещи и еду, и всё другое, что я ещё не перечислил: котелок с чайником, наконечники копий, томагавки и топор. На томагавки как орудия для рубки дров не было никакой надежды, тем более, предназначались они не для какой-то там прозаичной хозяйственной деятельности, а для антуража и для метания. В общем, несмотря на то, что мы сделали всё для того, чтобы замертво упасть ещё где-то на полдороге в лагерь, мы до него добрались.

По пути на пау вау, на перроне Финляндского вокзала, мы встретили попутчиков — индеанистов из Белоруссии Танто и Утнача. Мы без труда выделили из толпы туристов и дачников таких же, как и мы альтернативно одарённых граждан с огромными рюкзаками и какими-то элементами красивой индейской жизни: «ковбойскими» шляпами, значками про Пелтиера и Ситтинг Булла, мелкими бисерными украшениями и ошейниками из деревянных трубочек, покрашенных «под кость» масляной краской. Они тоже нас «узнали», подошли к нам, и мы поздоровались как старые знакомые на индейский манер: «хау, кола!» Что на языке индейцев лакота значит: «здравствуй, друг!»

Глава 11 «Ленинградские вечера»

Чингачгук Великий Змей,

Не индеец, а еврей.

Дворовый романс

Я хорошо помню момент своего первого пришествия в лагерь пау вау.

Не потому, что он был каким-то особенным, а наоборот, потому что он таким не был. Что-то вроде эпизода из моей любимой книги «Маленький Большой Человек», когда главный герой впервые попал в индейский лагерь и произнёс в недоумении: «Так, здесь у них помойка, а где же сам лагерь?»

Преодолев долгий путь, мы вышли по лесной тропинке на поляну с несколькими типи, и ничего торжественного не произошло. Не знаю, что, по моему мнению, должно было произойти, но это ведь была долгожданная минута, итог долгих поисков своего «я» и обретение его через страдания… Но никакой рояль в кустах почему-то не заиграл встречный марш, в небо не взвились салюты, и раскрашенные полуголые мулатки не выбежали нам навстречу и не надели на нас венки из орхидей. Ладно бы ещё мне одному, моя аскетическая натура и природная скромность вполне могли бы обойтись и без всего этого, но Сидоренке такой венок точно бы очень подошёл — вот что я думаю. А мне вполне хватило бы и небольшой мулатки, можно даже одетой, но только пусть бы я сам её выбрал, осматривая их развёрнутый строй. Я ведь всё-таки художник и на какую попало мулатку согласиться не могу, пусть они все на меня за это не обижаются.

В общем, ничего такого, что рисовало мне по дороге моё богатое воображение, чтобы хоть чем-то оправдать невыносимую тяжесть моего бытия, не произошло. Не было никакого резкого перехода из обычной реальности в волшебный мир — лагерь как-то без лишнего пафоса органично вписывался в лесной пейзаж и выглядел его логичным дополнением. От костров тут и там струился дымок, неподалёку в сосновом лесочке кто-то буднично рубил дрова (это был Одинокий Волк, он поздоровался и продолжил заниматься своим делом), в лагере стояли или ходили какие-то незнакомые нам люди, как в обычной, так и в индейской одежде. Вот, пожалуй, и всё.

По дороге в лагерь мы встретили в лесу двух заблудших пухленьких барышень из Новосибирска — Маргариту по имени Белая Тучка и её подругу, Ленку Балашову, к которой через некоторое время приклеилось «индейское имя» Мама Кун — так звали кухарку-негритянку из мексиканского сериала «Рабыня Изаура», который смотрела вся страна. Белую Тучку и будущую Маму Кун нам стало жалко, мы решили не бросать их в лесу, одиноких и беззащитных, а взять к себе жить. Все мы были на пау вау впервые и вместе чувствовали себя увереннее: лагерь давно уже был разбит на компании, и на новичков никто не обращал особенного внимания.

В тот же день, уже после того, как мы с Сидоренкой пришли в лагерь, к нам присоединился более опытный индеанист «первой волны» из Кривого Рога по имени Хайя Лебу, что на каком-то туземном языке значило «Большой Друг». Впоследствии он узнал, как это будет звучать на языке лакота, и стал зваться «Кола Танка». Накануне мы с ним созванивались и даже успели заочно поругаться, но при встрече выяснили, что это обыкновенное недоразумение, и как земляки решили держаться вместе.

Мы нашли место, где можно было бы поставить типи, собрали дров для костра и оставили наших скво готовить обед, а сами отправились заготавливать шесты. Шестов вокруг «росло» навалом, и вскоре мы нарубили необходимое количество и занялись установкой типи, опираясь на недавний опыт, полученный от Одинокого Ходока. Мы расстелили покрышку на земле, я приложил к ней шест, чтобы измерить высоту связки треноги. Вскоре тренога была установлена, и кто-то из соседей — более опытных индеанистов — подошёл и стал помогать нам правильно устанавливать шесты. Когда каркас типи был собран, я стал что-то подозревать — размеры будущего типи казались какими-то слишком большими по сравнению с теми, которые я помнил после самой первой установки в конотопском лесу. Кто-то из опытных индеанистов с уважением произнёс: «Вот, наконец-то, хоть кто-то сделал большое типи, в котором можно даже танцевать!» (мы читали в каких-то книгах, что индейцы так делали, но речь там скорее всего шла не об отдельных типи, а сборных конструкциях из нескольких покрышек). Но когда мы привязали покрышку к несущему шесту и установили его в связку, оказалось, что я просто неправильно измерил её высоту. Покрышка не доставала до земли на добрых полметра, пришлось разбирать конструкцию, а три шеста, составляющие треногу, просто подрубили топорами и укоротили на нужную длину. Я подумал, что оконфузился как установщик типи, но впоследствии много раз наблюдал подобную картину с участием уже других действующих лиц, в том числе и опытных участников движения. Так что ко мне, как к новичку, просто не могло быть никаких претензий.

После того, как наше типи уже было установлено, приехал Богдан Яхвак (Раненое Крыло) из Ужгорода, милейший и очень общительный человек средних лет. С ним я уже успел списаться задолго до пау вау, и он прислал мне большой пакет с чешским бисером разных цветов. Хороший бисер тогда тяжело было найти в продаже, а на Западной Украине он продавался, и Богдан снабжал им всех знакомых индеанистов. Ещё мой новый товарищ, как оказалось, посещал Польшу и встречался там с самим Сат Оком, что по нашим тогдашним представлениям было всё равно, что увидеть живого Ленина, даже ещё круче. Мы, конечно же, постарались вытащить из него все детали, и Богдан сообщил нам, что у Сат Ока была как будто бы более тёмная кожа (потом оказалось, что нет), и по-польски он разговаривал с акцентом (наверное, притворялся). Помимо Сат Ока Богдан был знаком с польскими индеанистами, в частности, с неким Лешеком Михайликом. Данный гражданин впоследствии заявлял, что все книги Сат Ока написаны, в основном, не им самим, а гражданином Михайликом, и что Сат Ок никакой не индеец. Правда, самому пану Михайлику раньше это не мешало сотрудничать с таким обманщиком, а стало мешать, когда они не поделили гонорары за книжки, поэтому на роль борца за справедливость он не годился — у самого рыльце в пушку.