Бесплатный фрагмент - Полет птиц и насекомых без формул

Машущий движитель — птичье перо

Полет птиц и насекомых без формул

Предисловие

Уже более ста лет летают самолеты. чуть меньше ракеты и спутники, но до сих пор нигде не применяется машущий движитель, хотя бы летом на воде для развлечения детей.

Сидят, например, дети в лодке, в которой вместо паруса закреплен машущий движитель, раскачивают лодку (дети, как мы знаем, любят раскачивать лодку) и плывут.

Почему плывут? Потому что при раскачивании лодки приводится в действие машущий движитель. Он и толкает лодку.

Или, скажем, большой плот. На плоту качели, в центре которых вертикально закреплен машущий движитель. Дети качаются на качелях, а плот плывет. Качели приводят в движение машущий движитель, который и толкает плот.

Ну, а взрослым, думаю, было бы интересно проплыть на SUP-доске, отталкиваясь не веслом от воды, а машущими движителями от воздуха.

Что требуется для всего перечисленного? Самая малость.

Для того, чтобы изготовить машущий движитель, способный двигать хотя бы SUP-доску, надо понимать физику машущих движителей, то есть физику процесса или «физическую схему», происходящую при взмахах крыльев птиц и насекомых. Остальные трудности решаются в рабочем порядке.

Именно на эту трудность обратил внимание профессор Голубев В. В. в своем докладе почти 80 лет назад.

«…Трудности носят не математический, а чисто физический характер. Дело состоит в неясности самой физической схемы, которой можно было бы стилизовать процесс, происходящий при взмахе крыла; и недостаток этой физической схемы не может быть заменён никакими… математическими средствами, как бы сложны они не были». Голубев В. В. Тяга машущего крыла. Доклад на сессии ОТН АН СССР, январь, 1946 г., «Известия АН СССР, ОТН», 5, 1946 г.

К сожалению, но до сих пор никто не предложил людям простой, надежный машущий движитель.

Все современные бесчисленные публикации на тему птичьего полета сплошь усеяны многочисленными формулами и расчетами.

Обнародованы различные теории полета птиц и насекомых, но при этом у народа как не было в руках машущего движителя, так и нет.

Любые теории, любые исследования в итоге должны иметь прикладной характер. В противном случае они бессмысленны и вредны. Исключения везде есть, конечно, но я не о них.

80 и более лет назад математика тоже была на достаточно высоком уровне. Однако, профессор Голубев В. В. говорит не о математических средствах, а об отсутствии понимания физического процесса, происходящего при взмахах крыльев птиц.

Без понимания принципа работы крыльев птиц и летающих насекомых невозможно дать людям действующий образец машущего движителя.

В книге «Полет птиц и насекомых без формул» отсутствуют какие-либо формулы и расчеты.

В книге изложена начальная «физическая схема» того, что происходит при взмахе крыла птиц и насекомых, послужившая основой создания машущего движителя, который успешно работает на SUP-доске, а также фото и описание действующих образцов.

Читайте, вникайте, изготавливайте машущие движители, устанавливайте их на лодках, на плотах, и на других плавательных средствах.

Получайте удовольствие не только от физических нагрузок при махании, но и от необычного, Вами ещё не пережитого ощущения от движения, когда отталкиваешься не от воды, а от воздуха, как птица!

Птицы

Представленная книга является заключительной частью под названием «Машущий движитель птичье перо», поэтому в ней нет повторения или краткого пересказа первых двух частей. Итак, птицы…

В связи с тем, что птицы значительно отличаются от насекомых, являясь наиболее развитыми живыми существами, их полет тоже отличается от полета насекомых.

Из-за многих принципиальных отличий между птицами и насекомыми, несколько затруднительно оказывается понимание и объяснение птичьего полета.

Но затруднение в понимании вызвано, в основном тем, что крылья у птиц, не считая других особенностей физиологии и строения всего тела, являют из себя набор перьев различной формы, длины и толщины, грубо говоря, «всунутых» в кожу, обтягивающую плечи, локти и кисти птицы, и «упертых» в кость.

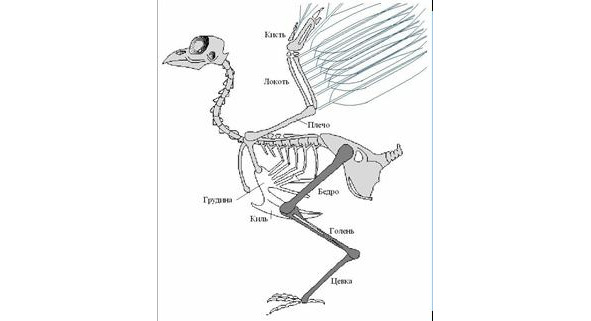

Скелет у птиц внутренний, который не мешает расположению на нем необходимого количества мышц. Птицы теплокровные, кровеносная система замкнутого типа, циркуляция крови происходит по венам, поэтому кровь своим давлением непосредственного участия в движении, как у насекомых, не принимает.

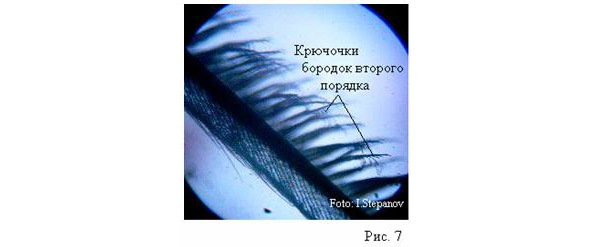

Кожа у птиц сухая, без жировых желез. Смазка крыльев производится через бородки второго порядка, находящиеся на перьях. Резервный запас смазки, которым птица пользуется при необходимости, находится в копчиковой железе.

Крылья птиц имеют костный скелет, мышцы и набор перьев, что обеспечивает крыльям достаточный вес и подвижность. Множество подвижных суставов и значительное количество мышц дают возможность изменять положение крыла в пространстве, а также изменять в полете площадь и объем не только всего крыла, но и его отдельных частей, например, локтевой части или кисти. Все это в совокупности открывает неограниченные возможности для управления полетом. Сами крылья покрыты перьями разной формы и разного назначения, благодаря которым вообще стал возможен полет.

Функции удержания скелета, передвижения по земле, прыжков и управляемого полета, возложены у птиц только на мышцы.

Длина крыльев, их форма и профиль, зависят от места обитания птицы и способа добывания пищи.

У птиц, живущих в лесу, крылья будут широкими, но короткими, а хвост или узкий и длинный, или широкий и короткий со множеством перьев: в лесу ветра нет, но зато много препятствий. У полевых птиц крылья средние, т.е. и не длинные, и не узкие, хвост тоже средний: мало препятствий и есть ветер. У морских птиц крылья узкие и длинные, хвост развитый: сильный морской ветер.

Перья

Перья птиц многофункциональны, поэтому имеют разную форму и разные размеры. Но внутреннее строение у них, у всех, одинаковое (кроме пуховых перьев).

Перьевой покров, во-первых, служит для сохранения тепла.

Во-вторых, является для тела внешним защитным слоем от осадков и механических повреждений.

В-третьих, значительно увеличивает величину птицы, что положительно сказывается на качестве полета.

В-четвертых, создает вокруг себя тонкую воздушную прослойку, многократно увеличивающую скольжение в воздухе.

В-пятых, воспринимает на себя и передает на тело многочисленные, даже очень слабые, импульсы сил, поддерживающие птицу в полете.

В-шестых, являются хорошими рецепторами, воспринимающими и передающими информацию об изменениях потока воздуха, проходящего по телу птицы.

В-седьмых, сглаживают выпуклые участки тела, чем увеличивают обтекание формы, воспринимают на себя всю силу и мощь потоков встречного воздуха, толкая птицу вперед, навстречу этим потокам, и т. д.

Вообще, значение птичьих перьев для осуществления полета лучше переоценить, чем недооценить. Недооценка значения перьев привела многих исследователей к серьезным ошибкам в решении задач не только по аэродинамике птичьего полета, но и к принципиальным изменениям самой теории полета птиц. Переоценка же качеств, как правило, к столь негативным результатам не приводит.

Необходимо помнить, что у птиц, как и у насекомых, все тело участвует в полете, а не только одни крылья и хвост. Именно тело является основной несущей поверхностью, воспринимающей общую подъемную силу, которую создают и направляют на тело крылья. При этом тело обильно покрыто перьями, которые постоянно соприкасаются с воздухом и воздушными потоками, увеличивая скольжение внутри него.

Поэтому я более подробно опишу структуру перьев и их характерные особенности.

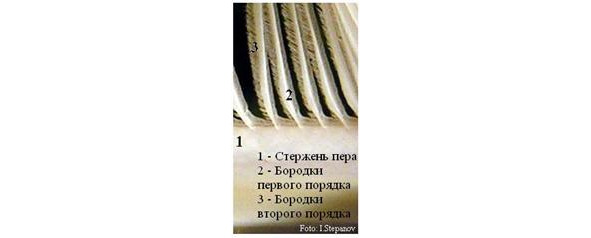

Перо состоит из очина, стержня и опахала. Опахало состоит из бородок первого и второго порядка, которые образуют множество ячеек.

Бородки первого порядка выходят из середины стержня под острым углом к нему и направлены в сторону очина, если смотреть сверху на перо.

Если смотреть сбоку на стержень, то можно заметить, что бородки и в этом положении имеют небольшой угол, а не находятся перпендикулярно стержню. При этом толщина бородки, во-первых, меньше толщины стержня, а во-вторых, находится выше его середины.

Бородки второго порядка выходят из бородок первого порядка, подобно тому, как бородки первого порядка выходят из стержня пера.

Бородки второго порядка с обеих сторон имеют искривленную форму, более длинная часть которой устремлена кверху и концом загибается вниз, а короткая часть наклонена вниз с изгибом кверху. Такая форма дает возможность расположить огромное количество бородок в ряд с нахлёстом более длинной своей частью над короткой.

Бородки второго порядка расположены близко друг к другу и своими широкими частями склеены не только между собой, но и с соседней бородкой, образуя почти непроницаемую поверхность.

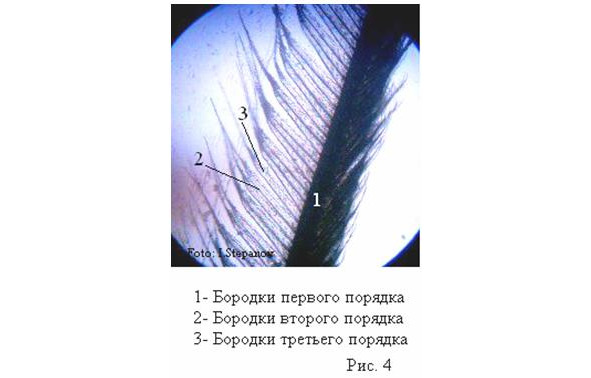

Стержень пера, бородки первого порядка и бородки второго порядка образуют в опахале три уровня с тремя объемами воздуха. Первый, самый малый объем, находится между бородками второго порядка. Второй, несколько больший объем, находится ниже первого, между бородками первого порядка. Третий объем воздуха находится еще ниже и ограничивается контуром опахала пера.

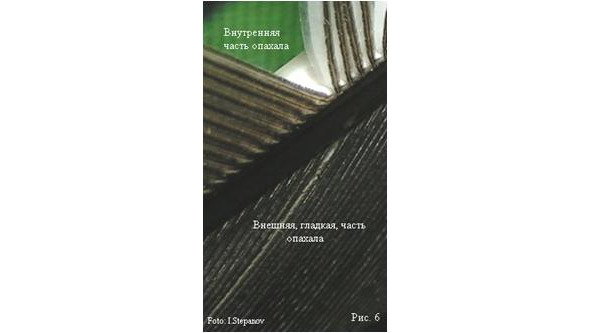

Нижняя поверхность опахала пера, состоящая из сравнительно толстых бородок первого порядка, не имеет ровной поверхности.

Верхняя сторона опахала состоит из маленьких, жирных, склеенных между собой бородок второго порядка, образуя весьма ровную и гладкую поверхность. В связи с этим, сила трения верхней поверхности будет на много ниже, чем на нижней стороне, следовательно, и скольжение выше. То есть верхняя поверхность птичьего крыла, врезающегося в плотный воздух, практически, не будет встречать препятствия.

При любом, даже самом незначительном на первый взгляд, движении крыла, будет увеличиваться давление в самом малом объеме первого уровня. Когда сила давления превысит силу склеивания, то между бородками появляется узкая щель, в которую с огромной скоростью устремляется зажатый воздух. Сила реакции будет воздействовать на бородки. Бородки второго порядка передадут импульс на бородки первого порядка, а те в свою очередь передадут усилие на стержень пера. Тысячи, десятки тысяч одновременных импульсов мгновенно расширят опахало, увеличив его площадь, и перо будет готово к дальнейшей работе.

Полного расцепления между бородками не происходит, так как бородка второго порядка имеет тоненькие волосики, которые оканчиваются крючочками и при растягивании сцепляются друг с другом. Эти крючочки и препятствуют дальнейшему разрыву между бородками.

Избыток давления воздуха во втором объеме устремляется в верхний, первый объем, а сила реакции воздействует на бородки первого порядка, которые передают усилие на стержень пера.

Увеличенное количество воздуха в третьем объеме направляется, во-первых, в верхний уровень, а, во-вторых, из-под опахала. Сила реакции воздействует на все бородки и приводит в движение стержень пера. Направление движения воздуха из-под крыла будет не хаотичным, а разделенным на потоки и направленным вдоль бородок первого порядка.

Таким образом, даже при малейшем движении крыла появляется сила тяги. В связи с тем, что опахало разделено стержнем на две неравные площади, то стержень начинает скручиваться и плотнее прижиматься к находящемуся рядом перу.

Пуховые перья, нитевидные и щетинки, а также дополнительный стержень с пухом на контурных перьях, находящиеся в непосредственной близости к телу птицы, являются хорошими амортизаторами во время полета, которые к тому же автоматически поддерживают необходимую величину птицы, т.е. площадь опоры тела птицы.

Все перья, непосредственно соприкасающиеся с воздухом, т. е. верхние кроющие и нижние кроющие хвоста, большие, средние, малые кроющие крыла, головы, шеи и тела, и т. д. тоже постоянно автоматически создают тягу. Подробно об этом будет рассказано позже.

Рулевые перья, находящиеся на хвосте птицы, по форме и по назначению соответствуют маховым перьям крыла.

При движении птицы в воздухе, происходит естественное завихрение воздушных потоков, направленных в сторону движения птицы, вызванное захватом частиц воздуха кроющими перьями туловища. Кинетическую силу этих потоков и воспринимает на себя хвостовое оперение птицы. При малых скоростях хвост широко раскрыт, так как волны, идущие вдоль тела, сравнительно слабые. При больших скоростях, волны «плотные» и «сильные» поэтому хвост находится в собранном положении.

Рулевые перья на стержне имеют бороздку, частично направляющую поток воздуха под нижние кроющие перья хвоста. Это необходимо для того, чтобы сохранялась необходимая подвижность рулевых перьев.

Оперение туловища птицы обеспечивает максимальное скольжение в воздухе, так как все кроющие перья расположены на теле внешней, гладкой, стороной опахала наружу. Но на крыле есть свои особенности. Гладкая сторона опахала перьев по всей поверхности расположена сверху крыла, а снизу крыло гладкое лишь до начала опахал маховых перьев или до окончания кроющих перьев.

Таким образом, верхняя сторона крыла является более скользкой, чем внутренняя, соответственно, и перетекание воздуха сверху будет происходить без его разряжения, а снизу крыла будет наблюдаться торможение потока и в связи с этим, турбулентность. Это необходимо для того, чтобы не происходило загибания кончиков второстепенных маховых перьев кверху, могущее возникнуть в случае уменьшения давления потока воздуха, протекающего над крылом. Во время всего полета маховые перья постоянно должны сохранять естественный изгиб пера, обеспечивая неизменным общий профиль крыла.

Разные площади опахал пера обусловлены не только аэродинамическими качествами и плотным прилеганием перьев друг к другу. Перья создают излишек площади оперения, чтобы во время отсутствия какого-либо пера (во время линьки или после нападения хищника), тяга крыльев оставалась почти без изменений.

Скелет и мускулатура

Скелет у птиц, в отличие от насекомых, внутренний, т.е. не ограниченный для роста мышц, находящихся на нем. В связи с этим, сила птицы напрямую зависит от размеров костей и количества ее мышечной массы.

Основная часть позвонков, кроме шейных, сросшиеся, образуют твердую и малоподвижную часть скелета (крестец, спинная кость), к которой крепятся грудина, ноги и крылья птицы. Шейные позвонки многочисленны и подвижны.

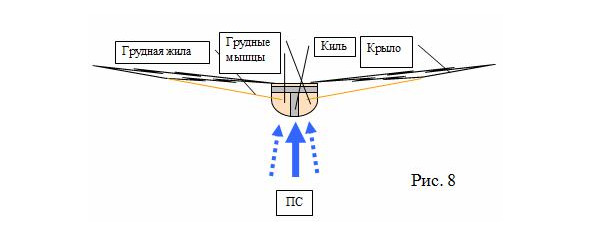

Обращает на себя внимание грудина птицы, имеющая киль. Киль разделяет мышцы на левую группу грудных мышц и на правую группу. Помимо этого, киль увеличивает площадь опоры для волокон мышц и одновременно с двух сторон ограничивает зону их увеличения при сокращении мускулатуры. Длина грудины, к которой крепятся мышцы, обеспечивает разную длину для волокон мышц.

Во время полета давление встречного воздуха приходится на грудные мышцы, смягчающие силовое воздействие через грудину на внутренние органы. Такое положение мышц дает возможность автоматического управления крыльями, точно и быстро реагировать на любое изменение и перемещение центра вектора подъемных сил, действующих на птицу.

Сила тяги, образующаяся на крыльях птицы, величина не постоянная, к тому же с большим диапазоном, как по силе, так и по времени воздействия. Для смягчения рывков и равномерного распределения тягового усилия на тело птицы, грудные мышцы имеют увеличенные размеры и большую площадь зацепления на грудине.

Мышцы ног сильные и развитые. Чем ближе мышца конечности находится к телу птицы, тем она тяжелее и сильнее. Бедренные кости и в полете, и при ходьбе постоянно находятся под определенным углом к крестцу. При ходьбе разведенные бедра увеличивают ширину между ног, а при полете увеличивают величину птицы и площадь опоры туловища.

Кожа птиц сухая, крепкая, подвижная. Особо подвижна кожа на шее птицы и на крыльях. Когда птица находится на земле, крепкая и эластичная кожа на крыльях сжимается и удерживает крылья в сложенном состоянии. Во время полета кожа растягивается и образует треугольную кожную площадь опоры крыла, воспринимающую на себя основную подъемную силу крыла.

Спинная кость и грудина соединены между собой ребрами, состоящими из двух частей, позвоночной и грудной, которые сходятся между собой под углом и как на шарнирах соединяются друг с другом. Конечности птицы крепятся к позвоночной части скелета, которая воспринимает все импульсы сил, передающиеся от ног или от крыльев. Грудина с килем находится как бы в подвешенном состоянии, оберегая, таким образом, внутренние органы от ударов и тряски.

На земле грудина под собственным весом опускается, расширяя грудную клетку, а грудные мышцы, провисая, прижимают плечо крыла к туловищу птицы. Натяжение кожи на шее птицы тоже ослабевает.

Полет

Прежде, чем описывать полет птиц, хочу напомнить о том, что птицы, являясь наиболее совершенными летающими живыми существами по сравнению с насекомыми и рукокрылыми, помимо своих особенностей полета, присущих только им, в большей или меньшей степени пользуются также всеми способами полета летающих насекомых и рукокрылых. Вот самые основные.

Во-первых, это складные крылья.

Во-вторых, разделение площадей крыла на несущую поверхность и тяговую.

В-третьих, максимальное восприятие крылом кинетической энергии движущегося воздуха, вплоть до ее самых наименьших частиц, и передача этой энергии на тело.

В-четвертых, увеличенная величина туловища за счет перьевого покрова.

В-пятых, возможность автоматического управления крыльями с минимальным расходом энергии.

Итак, когда птица стоит на земле, ее ноги широко расставлены, грудная клетка расширена, шея сложена, кожа свободна, перья аккуратно сложены и крылья прижаты к туловищу. Теперь пошагово рассмотрим взлет.

Готовясь к взлету, птица на мгновенье приседает. В этот момент туловище птицы резко опускается. Кожа шеи, как было сказано, находясь в ненатянутом состоянии, не прижимает плотно контурные перья друг к другу и воздух имеет относительно свободный доступ в полость между перьями и туловищем.

Во время опускания туловища, воздух, заполнив свободное пространство внутри перьев, начнет сжиматься, устремляясь вверх. Перетекая, часть воздуха попадает в пространство под сложенным крылом, и, воздействуя на маховые перья, начинает их раздвигать. Другая часть воздуха попадает под рулевые перья и тоже помогает птице их раздвинуть.

Резкий толчок от ног передается на крестец и на спинную кость, где находятся плечи крыльев. Верхняя часть туловища первой начинает движение вверх. Грудина, находясь в подвешенном состоянии на двойных «шарнирных» ребрах, несколько запаздывает. Зато голова, получив ускорение, усиленное сокращением шейных мышц, быстро направляется в выбранную для полета сторону. Шейные позвонки выстраиваются друг за другом, кожа натягивается, выстраивая очины контурных перьев вдоль туловища и прижимая перья к телу. Из-под контурных перьев резко выходит воздух, попавший во время приседания птицы, реактивная сила еще более натягивает кожу, передавая импульсы сил на тело.

Длинные большие грудные мышцы удерживают жилу, соединяющую их с кистью крыла, в натянутом положении, а короткие подключичные мышцы в это время поднимают плечо. Так, кисть с главными маховыми перьями первая выходит из сложенного состояния. Встречный ветер ограничивает движение кисти вперед. При отсутствии ветра птица при взлете главные маховые перья заносит вверх и вперед.

Во время распрямления крыла перепончатая площадь опоры крыла постепенно уменьшается, выдавливая из-под себя воздух и получая реактивный импульс силы. Воздух, вышедший под некоторым давлением, попадает на второстепенные маховые перья и преобразуется на них в тяговое усилие. Полное выпрямление крыла заканчивается в его почти вертикальном положении. При этом главные маховые перья, имея тяговое усилие, сохраняют почти горизонтальное положение. Тяговое усилие главных маховых перьев оказывается вполне достаточно для того, чтобы птица кистью могла на них опереться и подтянуться, сгибая локти. С опусканием крыльев птица начинает свой полет.

При сгибании локтей увеличивается площадь опоры крыла и происходит следующее заполнение воздухом его объема с одновременным опусканием всего крыла. Частичное складывание крыла приводит к тому, что расправленные и заполненные воздухом маховые и кроющие перья крыла сжимают свои опахала, выдавливая из них воздух и направляя его в полость под крылом. В определенном месте птица снова начинает выдавливать собравшийся воздух из-под площади опоры, выпрямляя крыло и одновременно увеличивая общую площадь крыла. Это приводит к новому заполнению опахал перьев встречным потоком воздуха.

Сначала все движения птицы резкие и частые, но с увеличением скорости полета частота махания уменьшается, а плавность движений увеличивается.

Во время взлета и частых отталкивающих движений подвижность всех перьев крыла и хвоста ничем не ограничена. Но с увеличением скорости увеличивается лобовое сопротивление крыла и перетекание воздуха с обеих сторон крыла, которое ряд за рядом плотно придавливает кроющие перья вначале друг на друга, а затем и к очинам маховых перьев. Под этим давлением крыло птиц принимает вид цельной, крепкой, плотной конструкции, что в свою очередь вводит в заблуждение не только врагов пернатых, но и многих исследователей. (Враги воспринимают увеличенный объем за реальную величину туловища птицы, а исследователи думают, что птица в полете опирается на перья крыльев).

Контурные перья действительно фиксируют крыло, предотвращая его непроизвольное складывание под воздействием пружинящего свойства летательной перепонки, стремящейся притянуть локоть к туловищу. Менее сжатыми оказываются главные маховые перья крыла, которыми птица в полете и управляет.

Хвостовые кроющие перья тоже сжимают расправленные рулевые перья, препятствуя их подвижности. Для того, чтобы «отжать» кроющие перья, необходимо увеличить давление воздуха под опахалом контурных перьев. На рулевых перьях для этого предусмотрена канавка, идущая вдоль стержня и сужающаяся к концу пера, а на контурных перьях имеется дополнительный стержень, торчащий из очина кроющего пера. На крыльях эту роль частично выполняет крылышко, периодически направляя встречный поток воздуха в требуемом направлении.

На зафиксированной, и потому менее подвижной, части крыла, постоянной оказывается и сила тяги. Произвольно изменяться сила тяги всего крыла может на подвижных первичных маховых и на рулевых перьях, поэтому управление полетом полностью лежит на кистях крыльев и осуществляется мышцами, расположенными непосредственно на локтевой и лучевой костях. Сжимая или разжимая пальцы, выпрямляя или сгибая кисть, увеличивается или уменьшается сила лобового сопротивления главных маховых перьев. Эти движения приводят к опусканию/подъему какой-нибудь части крыла, или всего крыла, уменьшению или увеличению тяги крыла, обеспечивая птицу требуемой скоростью полета.

Кроющие перья крыльев располагаются на крыле несколькими рядами, лежа друг на друге, и имеют разные размеры. Более малые перья расположены на перепонке крыла в непосредственной близости к ее началу. Они же являются и наиболее мягкими и гладкими перьями. Это необходимо для уменьшения трения и увеличения скольжения лобовой поверхности крыла, а также для того, чтобы могла беспрепятственно растягиваться перепонка опорной площади крыла, принимая выпуклую форму.

При устоявшемся полете плечи крыльев автоматически фиксируются в суставах в крайнем (почти горизонтальном) положении, имеющем относительно малый свободный ход, и непосредственного участия во взмахах больше не принимают. Задние конечности также принимают транспортное положение, при котором цевка и пальцы прячутся под кроющие перья или вытягиваются вдоль птицы. Сложенные ноги создают в задней части летящей птицы расширяющуюся площадь лобового сопротивления, скрытую контурными перьями. Но скрыта эта площадь лишь от взора, но не от потоков встречного воздуха.

При достижении необходимой высоты, грудина птицы, которая находилась под большим углом к встречному потоку, принимает более горизонтальное положение, воспринимая на себя весь вес птицы.

Таким образом, с одной стороны на грудные мышцы воздействует встречный поток воздуха, а с другой стороны на мышцы давит масса самой птицы плюс сила тяги, переданная по скелету от крыльев. Благодаря тому, что грудина имеет широкую и довольно-таки длинную кость, а грудные мышцы имеют значительные вес и объем, то нагрузка распределяется равномерно по всей их поверхности.

Во время устоявшегося полета плечи у птицы разведены, крылья выпрямлены, жилы натянуты, т.е. все нагрузки на грудные мышцы уравновешены, и подъемная сила (ПС), идущая от встречного воздуха, захваченного размахом крыльев, направлена в центр, на киль птицы. Если предположим, ПС увеличится под левым крылом, то птицу начнет сносить вправо. Чтобы этого не произошло, нужно или уменьшить размах левого крыла, или увеличить размах правого крыла. Это происходит автоматически следующим образом.

Увеличение ПС под одним каким-нибудь крылом вызывает смещение результирующего вектора ПС с киля грудины на одну из грудных мышц. При этом давление воздуха перемещается с киля на одну из групп мышц, более сдавливая ее воздухом. Соответственно, другая группа мышц выпрямляется. Мышца, которая выпрямляется, уменьшает натяжение жилы, идущей от нее к кисти птицы, и кисть, под действием встречного потока воздуха, отклоняется назад, уменьшая площадь крыла. Мышца, которая сдавливается, наоборот, увеличивает натяжение жилы, и кисть еще более распрямляется, увеличивая площадь крыла до тех пор, пока силы вновь не уравновесятся.

Регулирование взмахами (вверх-вниз) тоже происходит автоматически.

Маховые перья упираются в кости локтя и в кости пальцев птицы, непосредственно передавая тягу на скелет крыла. Под воздействием усилия крыло распрямляется, все более и более натягивая грудную жилу. Растяжение жилы имеет предел, который находится в верхнем и в нижнем положении крыла. По достижении крылом этих точек, грудная жила воздействует на кисть и на крылышко, которое, отклоняясь, направляет крыло или вверх, или вниз. Так, во время махового полета происходит автоматическое, рефлекторное, управление полетом и взмахами крыльев без активного участия мышц. Все движения мышц несут лишь пассивный характер.

При парении, даже кратковременном, взмахи крыльев автоматически прекращаются. Это происходит или из-за произвольного снижения скорости полета, или из-за изменения направления и силы встречного потока воздуха, или из-за изменения положения тела птицы.

В полете сила тяги, приложенная к передней части птицы, как бы тянет за собой все остальное тело. При снижении скорости полета задняя часть птицы опускается вниз, увеличивая площадь лобового сопротивления туловища, и перемещая результирующую ПС от груди в сторону ног. Это перемещение вызывает снижение натяжения грудной жилы, которая не воздействует на крылышко при опущенном крыле. Крыло зависает в нижнем положении, и птица начинает парение.

Если птица не снижает скорости полета, но при этом изменилось направление ветра, например, когда птица попала в восходящие потоки воздуха, взмахи крыльями автоматически прекращаются.

Судить о том, что сила встречного ветра уменьшилась, и туловище птицы сместилось несколько вниз, можно лишь по раскрытым рулевым перьям, которые, в общем-то, являются «опорой» в воздухе задней, более тяжелой, части туловища и поддерживают ее, препятствуя слишком быстрому опусканию.

При опускании птицы на землю, ей необходимо силу тяги маховых перьев направить вертикально. Но балансировать на очинах перьев представляет значительное затруднение, поэтому птице приходится делать частые и для нас непредсказуемые движения то плечами, то локтями, то кистью, то одновременно всеми частями крыла.

В полете происходит естественное просачивание воздуха через контурные перья в полость между туловищем птицы и перьями. Волнообразное движение птицы, складывания и взмахи крыльями, обеспечивает регулярное выталкивание проникшего воздуха из-под перьев.

Заключение

В заключение, хотелось бы несколько слов сказать о характерных особенностях, присущих некоторым видам птиц.

В первую очередь, это увеличенные размах и ширина крыльев у птиц, парящих высоко в небе. Обусловлено это тем, что на больших высотах наблюдается разряжение воздуха, к которому очень чувствительны птицы. И для того, чтобы обеспечить устойчивый полет и соответствующую тягу крыльев, необходимы увеличенные размеры маховых перьев, а также их дополнительное количество.

У поверхности моря давление воздуха наивысшее, поэтому у морских птиц, парящих в непосредственной близи у воды, ширина крыла может быть даже несколько уже средних размеров.

Водоплавающие птицы, большую часть времени проводящие на поверхности воды, имеют более плоскую форму туловища с пониженным центром тяжести (жировая прослойка), обеспечивающую им устойчивость при плавании. Для обеспечения плотности крыльев, у водоплавающих птиц несколько повышенная жирность перьев, которая препятствует просачиванию воды сквозь них, но увеличивает тяжесть пера. Повышенная жирность перьев увеличивает плавучесть птицы, многократно снижает силу трения между водой и пером, и между воздухом и пером во время полета. Поэтому у водоплавающих перелетных птиц, поднимающихся на значительную высоту во время длительных перелетов, крылья сравнительно узкие.

У всех тяжелых птиц, а также у хищных, способных поднимать в воздух вес, в несколько раз тяжелее самой птицы, даже при полностью выпрямленном крыле, площадь опоры крыла (плечо, локоть и летательная перепонка), ограниченная плечевым и локтевыми суставами, больше, чем у других птиц.

В связи с тем, что у птиц различных мышц достаточно много, да и мозг сравнительно большой, то произвольных движений птица может делать неограниченное количество, как на земле, так и в воздухе.

Некоторые их движения кажутся нам бессмысленными и ненужными для полета, но птица живет, поэтому движется так, как ей этого хочется в данный момент времени.

Изменить скорость и направление полета птица может множеством способов. Она может изменить ЦТ, может воспользоваться силой инерции при резком торможении перьями одной кисти, может повернуть-развернуть локоть, может втянуть или вытянуть шею, поднять или опустить ноги, задрать или опустить хвост, высоко поднять или низко опустить плечо крыла, и т.д., или сделать все это одновременно.

Сила тяги крыльев настолько велика, что вполне нормальный полет птицы возможен даже при отсутствии 50% маховых перьев.

Маховые перья не создают площадь опоры крылу, так как сравнительно свободно удерживаются в кожном покрове лишь очином пера, который составляет незначительную часть длины пера. Опереться мягкой кожей на небольшую часть пера физически невозможно.

Невозможно опереться на очин пера и в раскрытом положении крыла, когда перья заняли свое «полетное» положение, то есть с силой прижаты друг к другу, к локтю и к кисти.

У птиц и у насекомых во время полета всегда должна присутствовать некоторая сила, постоянно противодействующая силе земного тяготения, иначе будет невозможен горизонтальный полет. Такой силой является сила тяги, которая постоянно движет животное в воздухе или в воде.

Свисая под собственным весом, перья ограничивают перетекание воздуха под птицей и направляют ПС к центру туловища. И то, можно сказать, это второстепенное назначение маховых перьев, так как в верхнем положении крыльев воздух вообще не захватывается и не направляется на тело.

Главное, основное, назначение маховых перьев, это создание постоянной силы тяги. При этом первостепенные маховые перья могут изменять силу тяги перьев и его направление во время полета, меняя свое положение, а второстепенные маховые не меняют своего положения и, соответственно, не изменяют силу тяги, постоянно поддерживая величину, превосходящую силу земного тяготения.

Насколько сильна сила тяги маховых перьев, можно наблюдать, когда птица стоит против ветра. С увеличением силы ветра, вначале, птица наклоняет туловище, принимая горизонтальное положение. Если ветер усиливается, то птица несколько отводит крылья в сторону от тела. Это приводит к тому, что появляется сила тяги, препятствующая ветру сдвинуть птицу с места. Наглядно это можно наблюдать за орлами, стоящими на вершине скалы или на гнезде при сильном ветре.

После того, как птица почистит и помоет перья (или по какой-нибудь другой причине), она начинает размахивать крыльями, постепенно принимая вертикальное положение. В этом случае сдвинутые перья автоматически становятся на свое место и птица, перестав махать, аккуратно их складывает.

Во время размахивания крыльями, на опахалах появляется сила тяги, поднимающая птицу вверх, а также сила сопротивления, разворачивающая перо. Имея подвижность в суставах крыла и относительно большой вес, птице трудно оторваться вертикально от земли, поэтому все маховые усилия «остаются» на перьях, сильно вибрируя их бородки.

Лишь у колибри нет подвижности в локтевом суставе. Эта особенность крыла плюс малый вес позволяют ей совершать вертикальный полет и зависание на одном месте.

Наглядное приложение

Птицы

Скелет у птиц внутренний, который не мешает расположению на нем необходимого количества мышц Рис. 1.

Крылья птиц имеют костный скелет, мышцы и набор перьев, что обеспечивает крыльям достаточный вес и подвижность. Множество подвижных суставов и значительное количество мышц дают возможность изменять положение крыла в пространстве, а также изменять в полете площадь и объем не только всего крыла, но и его отдельных частей, например, локтевой части или кисти. Все это в совокупности открывает неограниченные возможности для управления полетом.

Стоя на земле, грудина птицы как бы висит на ребрах, тогда как во время полета весь вес летящей птицы опирается через ребра и коракоид на грудину.

Перо состоит из очина, стержня и опахала (Рис. 2). Опахало состоит из бородок первого и бородок второго порядка, которые образуют множество ячеек. Бородки первого порядка имеют форму пластины и выходят из середины стержня под острым углом к нему и направлены в сторону очина, если смотреть сверху на перо. Если смотреть сбоку на стержень, то можно заметить, что бородки и в этом положении имеют небольшой угол, а не находятся перпендикулярно стержню (Рис.3).

При этом толщина бородки, во-первых, меньше толщины стержня, а во-вторых, находится выше его середины. Бородки второго порядка выходят из бородок первого порядка, подобно тому, как выходят бородки первого порядка из стержня пера. Бородки второго порядка с обоих сторон имеют искривленную форму, более длинная часть которой устремлена кверху и концом загибается вниз, а короткая часть наклонена вниз с изгибом кверху. Такая форма дает возможность расположить огромное количество бородок в ряд с на хлёстом более длинной частью над короткой. Бородки второго порядка расположены близко друг к другу и своими широкими частями, в которых проглядываются бородки третьего порядка, склеены не только между собой, но и с соседней бородкой, образуя почти непроницаемую поверхность.

Нижняя поверхность опахала пера, состоящая из сравнительно толстых бородок первого порядка, не имеет ровной поверхности.

То есть, верхняя поверхность птичьего крыла, врезающегося в плотный воздух, практически, не будет встречать препятствия внешней среды. Верхняя сторона опахала состоит из маленьких, жирных, склеенных между собой бородок второго порядка, образуя весьма ровную и гладкую поверхность. В связи с этим, сила трения верхней поверхности будет на много ниже, чем на нижней стороне, следовательно, и скольжение выше. Полного расцепления между бородками не происходит, так как бородка второго порядка имеет тоненькие волосики (бородки третьего порядка), которые при расклеивании образуют крючочки. Эти крючочки и препятствуют дальнейшему разрыву между бородками.

Обращает на себя внимание грудина птицы, имеющая киль. Киль разделяет мышцы на левую группу грудных мышц и на правую группу. Помимо этого, киль увеличивает площадь опоры для волокон мышц и одновременно с двух сторон ограничивает зону их увеличения при сокращении мускулатуры. Длина грудины, к которой крепятся мышцы, обеспечивает разную длину волокон мышц.

Во время полета давление встречного воздуха приходится на грудные мышцы, смягчающие силовое воздействие через грудину на внутренние органы. Такое положение мышц дает возможность автоматического управления крыльями, точно и быстро реагировать на любое изменение и перемещение центра вектора подъемных сил (ПС), действующих на птицу.

Увеличение ПС под одним каким-нибудь крылом вызывает смещение результирующего вектора ПС с киля грудины на одну из грудных мышц. При этом давление воздуха перемещается с киля на одну из групп мышц, более сдавливая ее воздухом. Соответственно, другая группа мышц выпрямляется. Мышца, которая выпрямляется, уменьшает натяжение жилы, идущей от нее к кисти птицы, и кисть, под действием встречного потока воздуха, отклоняется назад, уменьшая площадь крыла. Мышца, которая сдавливается, наоборот, увеличивает натяжение жилы, и кисть еще более распрямляется, увеличивая площадь крыла до тех пор, пока силы вновь не уравновесятся.

Крыло

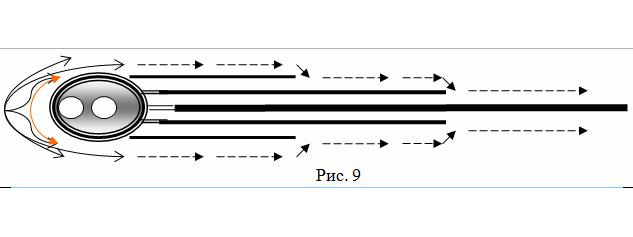

Маховые перья упираются в центр локтевой кости, поэтому обтекание крыла воздухом происходит симметрично с двух сторон (Рис. 9).

Птичье крыло, «врезаясь» в стоячий воздух, как бы раздвигает горизонтальные слои воздуха. Крыло должно испытывать с обеих сторон равное давление (Рис. 10), так как кроющие перья крыла расположены, практически, симметрично.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.