Бесплатный фрагмент - Из истории русского сундучного промысла (XVIII — XX вв.)

Сборник научных статей

Предисловие

В этой книге под одной обложкой собраны научные работы, опубликованные Глебом Пудовым в разных журналах. У статей очень разные темы: о северном сундуке-подголовнике, Варежской волости как центре сундучного производства, о конкретных сундучных мастерских, русско-норвежских художественных связях (на примере сундучного промысла), основных видах макарьевских сундуков и так далее. Тем не менее, все они посвящены одной большой теме, которую можно обозначить как «История русского сундучного производства». Это тема безгранична, поэтому использование множества ракурсов ее изучения вполне оправдано. Их можно сравнить с блистающими гранями редкого кристалла или, вернее, с роскошной мозаикой, отдельные части которой складываются в огромную величественную картину.

Как во многих других работах, Г. А. Пудов привлекает многообразные источники, как опубликованные, так и не опубликованные. Однако главным источником, как известно, являются сами произведения народного искусства. Прекрасно осознавая это, Глеб Пудов провел качественный художественный анализ сундуков и шкатулок. В некоторых статьях сундучное производство рассматривается на широком историческом фоне, что позволяет яснее представить его роль в общей истории прикладного искусства России.

Таким образом, автор попытался рассмотреть русское сундучное дело со многих сторон, во всем богатстве его проявлений. Это сообщило достоверность выводам, к которым пришел Г. А. Пудов в своих публикациях. А тем большую наглядность его заключениям придали иллюстрации, собранные в этой книге (кстати, большинство фотографий сделано самим автором).

В научный оборот вводится множество новых фактов и имен мастеров. Обилие этих сведений позволит не только по-новому взглянуть на некоторые аспекты отечественного сундучного производства, но и оценить возможности его дальнейшего изучения.

Предлагаемый сборник, который рассчитан не только на «узких» специалистов, но и на всех интересующихся русским народным искусством, способствует усилению интереса к истории сундучного дела. Оно этого заслуживает.

С. Д. Оленев, независимый исследователь (ранее — научный сотрудник — хранитель Вологодского музея-заповедника).

От автора

В настоящем издании собрано шестнадцать научных статей, которые посвящены различным проблемам и вопросам истории русского сундучного промысла XVIII — XX вв. Ранее вышли в свет два подобных сборника, так что этот можно считать третьим.

Большинство статей опубликованы в различных научных сборниках, порой малодоступных для широкого читателя. Все работы перечитаны, некоторые исправлены и дополнены.

В книге нет четкого разделения на самостоятельные тематические рубрики, как это было сделано в предыдущих сборниках. Причиной этого стало то, что предлагаемые статьи очень отличаются друг от друга по темам. Одни связаны с историей муромских «фабрик», другие — с отдельными художественными произведениями, третьи — с международными связями в сундучном производстве, четвертые — с участием мастеров-сундучников в выставках и т. д.

История русского сундука, как и народного искусства в целом, поистине неисчерпаема. Предлагаемый сборник — лишь попытка внести ясность в некоторые вопросы.

Автор хотел бы выразить благодарность за содействие Валентине Михайловне Мешковой — сотруднику Невьянского государственного историко-архитектурного музея.

Сундучный промысел села Быньги (Средний Урал, XVIII — I половина XX века). Материалы к истории

Во II половине XIX века Средний Урал был известен как один из самых крупных центров сундучного производства в России. Местные мастера изготовляли колоссальное количество сундуков и шкатулок. Эти изделия бытовали в каждом уральском доме. Среди массива сундучной продукции встречаются настоящие шедевры народного искусства. Невьянск и Нижний Тагил относились к основным центрам уральского сундучного производства. Сундучная фурнитура поставлялась сюда из Быньгов — заводского поселка, расположенного неподалеку от Невьянска. Но в Быньгах существовали не только «детальные» мастерские (т.е. производившие фурнитуру), но и заведения, в которых делались сундуки и шкатулки. Такие заведения порой участвовали в крупных выставках. Во II половине XIX — начале XX века быньговский промысел играл заметные роли в кустарной промышленности Урала.

Тем не менее, литература, посвященная сундучному производству Быньгов, крайне бедна. Кроме постоянных упоминаний в земской и статистической литературе II половины XIX — начала XX века, существует лишь две публикации в периодической печати. В газете «Звезда» в 1959 году была напечатана статья В. Рыбина «Невьянские сундуки». Несмотря на название, речь в ней идет почти исключительно про Быньговскую мебельную фабрику. Автор привел многочисленные факты из истории фабрики, рассказал о видах сундуков, технологии, условиях работы мастеров. Особо ценны опубликованные им фамилии конкретных сотрудников предприятия, делавших сундуки. И все же с выводом В. Рыбина о том, что изделия Быньговской мебельной фабрики «возродили былую славу невьянских сундуков» согласиться трудно. В журнале «Веси» в 2018 году опубликована статья Л. Л. Растрепениной. В ней вкратце прослежена история сундучного промысла, описаны особенности технологии изготовления сундуков, названы основные имена. Опорой послужила известная книга, посвященная кустарным промыслам Екатеринбургского уезда, которая вышла в свет в 1889 году под редакцией земского статистика П. Н. Зверева. Особо значимы приведенные Л. Л. Растрепениной воспоминания непосредственных изготовителей сундуков. Несмотря на публицистический характер обеих названных работ, они имеют научную ценность. Но следует отметить, что в этих краеведческих статьях основное внимание уделено, скорее, организационным, экономическим и технологическим аспектам промысла, чем самим сундукам как произведениям народного искусства.

Другие публикации посвящены общей истории уральского сундучного промысла и в них содержится краткая информация о производстве сундуков в Быньгах. Например, в монографии Г. А. Пудова «Очерк истории уральского сундучного промысла», вышедшей в свет в 2021 году, в одном из подразделов речь идет о Быньгах. Опираясь на земскую и статистическую литературу XIX — начала XX века, автор проследил вехи истории сундучного промысла. Основное внимание уделено анализу конкретных видов местных сундуков. Исследователь пришел к выводу «о значимости деятельности быньговских мастеров для культурной и экономической жизни Урала».

Следует отметить, что в почти каждом более или менее заметном труде по истории уральского сундучного центра есть упоминания о производстве сундучной фурнитуры в Быньгах (местный промысел обычно связывается с Невьянском). Как правило, это — общие сведения, кочующие из работы в работу. Перечислять последние нет необходимости, да и вряд ли это возможно в рамках небольшой публикации.

Цель настоящей статьи — общая характеристика сундучного производства, существовавшего в Быньговском заводе в XVIII — XX веках. Задачи — обобщение сведений о промысле, имеющихся на сегодняшний момент, и анализ отдельных видов местных сундуков. Последние рассматриваются как изделия народного искусства. При работе привлекались сундуки из государственных музеев (в большинстве случаев — уральских) и частных коллекций. Использовались не только сведения из специальной литературы, но и информация документов Российского государственного исторического архива (г. Санкт-Петербург).

* * *

Село Быньги находится в нескольких километрах от Невьянска. Первое упоминание о нем в документах относится к 1704 году, но официальной датой основания Быньгов считается 1718 год, когда Никитой Демидовым был основан металлургический завод. Здесь изготовлялось железо из чугуна, поставляемого из Невьянска. Вместе с последним завод составлял единый промышленный комплекс. В 1769 году он был куплен Саввой Яковлевым. Предприятие было в действии до 1863 года. После этого население занималось работами на золотых приисках и кустарным производством. На протяжении столетий значительную роль в истории Быньгов играли старообрядцы.

Вероятнее всего, сундучное дело появилось здесь в I половине XVIII века, чуть позднее основания железоделательного завода. К XIX столетию оно выросло в довольно известный промысел по изготовлению различных деталей для сундуков: замков, жестяных пластин с печатными узорами, ключей и т. д. Они поставлялись в Невьянск и Нижний Тагил. Кроме того, изделия экспонировались на выставках, о чем свидетельствуют не только каталоги и статистическая литература, но и архивные документы. Например, мастера С. И. Баранников, В. И. Белов, Ф. С. Белов (Мудрых) и И. Г. Мезянкин на Сибирско-Уральской выставке (Екатеринбург, 1887) представили сундучные замки, К. С. Сумаралова (Сумарокова) — жестяные листы, декорированные в технике печати. Кустари Ф. С. Белов (Мудрых) и Е. П. Бородин приняли участие во Всероссийской торгово-промышленной и художественной выставке, которая проходила в Нижнем Новгороде в 1896 году. Первый выставил три замка, второй — «замочные приборы разной величины».

Однако в Быньгах существовали и самостоятельные сундучные мастерские, работавшие в основном на скупщиков или сбывавшие свои изделия на Ирбитской, Нижегородской, Троицкой, Ишимской и Крестовской ярмарках. Это заведения Н. Н. Чумичева, С. Черемисинова, Т. Д. Храмкова и других. Они также участвовали в выставках. Например, А. Е. Данилов и Т. Д. Храмков на Сибирско-Уральской выставке экспонировали сундуки, В. А. Меховов и Ф. С. Пузанов там же представили шкатулки.

Все эти мастерские не выделялись среди массы других уральских сундучных заведений. Например, у Тихона Дмитриевича Храмкова в 1880-е годы (его «фабрика» основана в 1876 году) четыре наемных мастера делали в год изделий на 4000 рублей; материал закупался в Невьянске и Нижнем Тагиле, а сбыт происходил в Нижегородской и Ирбитской ярмарках. Судя по цифровым показателям, одной из самых крупных в первом десятилетии XX века была «фабрика» Николая Николаевича Чумичева, в которой работало восемь наемных мастеров. В мастерской Евстигнея Чумичева, в которой изготавливали замки для сундуков (основана в 1857 году), вообще не было наемных мастеров; сумма годового производства составляла 170 рублей, сбыт — местным сундучникам.

По данным из статистической и земской литературы, в 1891 году в Быньговской волости насчитывалось 128 кузнецов, 133 слесаря, 3 столяра и 34 оковальщика сундуков, в 1908 году в Быньговском заводе насчитывалось 4 мастерских (Н. Н. Чумичева, В. И. Баранникова, Ф. В. Мягкова, К. А. Данилова), в 1909 году — 5. В 1912 году в Быньговской волости осталось лишь 3 сундучных «фабрики», в которых работали 4 своих и 5 наемных мастеров, работа производилась на заказчика и на «вольную продажу», материал был собственный или принадлежал заказчику.

После революции 1917 года и гражданской войны быньговские кустари продолжали изготовление сундуков и фурнитуры. В 1928 году организовали кустарную артель «Производственник». В 1956 году она была реорганизована в мебельную фабрику. Здесь делали не только сундуки, но и замки, накладки, петли и скобы. На фабрике выпускалось 40 000 сундуков разных видов и размеров (основные типы: «чекан», «азиатский» и «уральский»). Производство было частично механизировано: для изготовления ящиков использовали маятниковую пилу, фуговочный и рейсмусный станки, торцовую пилу и шипорезный станок. Выпуск сундуков продолжался до 1961 года. Л. Л. Растрепенина привела ценные воспоминания одной из работниц этой фабрики, Г. Ф. Рябининой: «на мебельной» делали и сами сундуки, и замки, навесы, накладки, петельки, скобы. Дерево — сосна, металл фурнитурный привозили, красили в разные цвета. Сундуки делали азиатские и простые в клеточку. До последнего делали сундуки со звоном (музыкальные)».

Надо отметить, что качество быньговских сундуков после революции ухудшилось, художественный уровень изделий значительно понизился. Большинство сундуков и шкатулок, изготовленных после 1917 года, находится вне рамок искусства. Возможно, некоторую роль здесь сыграли «социалистическое соревнование за досрочное выполнение… плана» и факт того, что «тяжелый труд человека взяли на свои стальные плечи машины». Впрочем, это характерно не только для Быньгов, но и для других сундучных центров. К тому же, как писал В. Е. Гусев, «… все варианты произведений народной художественной культуры объективно закономерны и „равноправны“, равнозначны для исследователя», хотя и «не равноценны в эстетическом, идейно-художественном отношении».

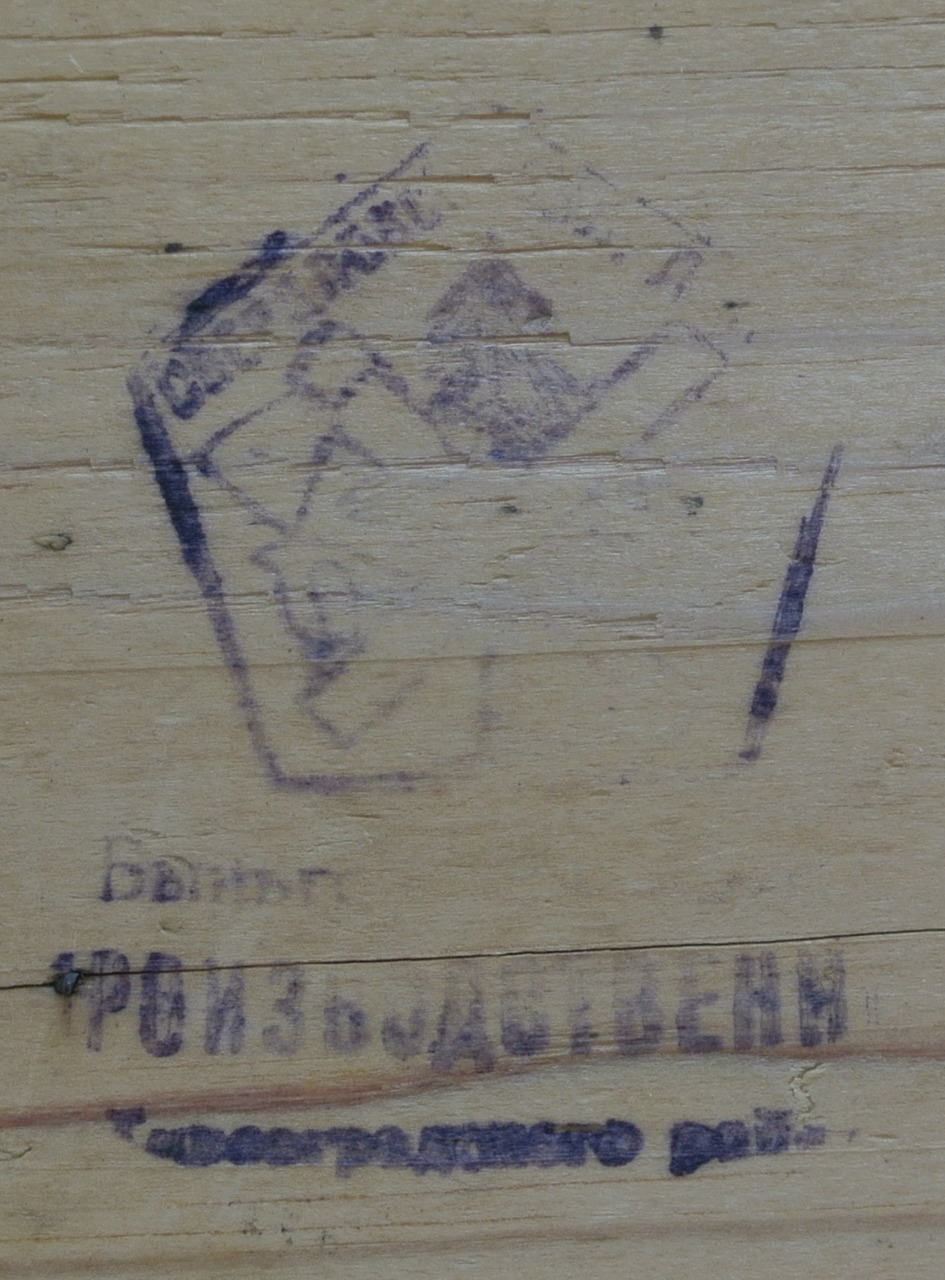

Клейм на быньговских сундуках сохранилось крайне мало. Одно из них — клеймо артели «Производственник» (ил. 1). Оно наносилось чернилами, имело пятиугольную форму. В нем изображалось дерево, перечеркнутое различными инструментами: пилой, топором и линейкой. Ниже пятиугольника наносилась надпись: «Свердлобллеспромсоюз», «Быньговская артель Производственник». Позднее, когда была создана мебельная фабрика, клеймо изменилось.

* * *

В уральских деревнях сохранилось несколько видов быньговских сундуков. Их художественное оформление повторяет традиционные для Урала варианты, особенно оно близко изделиям петрокаменских мастеров. Для примера можно назвать сундук Т. С. Кореневой из поселка Баранчинский Свердловской области. Это изделие значительных размеров. Его поверхности покрыты жестяными листами различных размеров и тонкими полосами, фигурные вставки украшают углы. Сундук полностью покрыт жестью, места для окраски или росписи не осталось (кроме задней стороны). Лицевая сторона и крышка разбиты на два прямоугольника, которые украшены полосами, расположенными в сетку. Под ними укреплены листы «мороженой» жести. Полосы с традиционными тиснеными узорами укрепляют края. Боковые стороны декорированы такими же прямоугольниками с тонкими полосами «в сетку» и листами жести. Сундуки служили не только для хранения различных предметов, но и были в некотором смысле календарями: на внутренней стороне крышки записывались важные для семьи события. Там же обычно находится клеймо или чернильный оттиск, подтверждающий изготовление сундука в Быньгах.

У других быньговских сундуков жестяными листами покрывалась только лицевая сторона. Остальные декорировались по-разному. Например, все стороны (кроме лицевой) сундука из собрания Невьянского государственного историко-архитектурного музея окрашены зеленой краской. Они укреплены тонкими полосами жести, расположенными в клетку (на крышке) и в сетку (на боковых сторонах). Лицевая сторона сплошь покрыта жестяными листами: одни размещены по краям и орнаментированы в технике тиснения традиционными мотивами, другие составляют привычные прямоугольники, украшенные полосами и «мороженой» жестью (пример подобного сундука из частного собрания на ил. 2).

После того, как артель «Производственник» стала фабрикой, внешний вид сундуков несколько изменился. В качестве примера можно назвать сундуки из Невьянского музея. Как и раньше, они делались «горками» и имели несколько стандартных размеров. Сундуки сплошь обивались листами жести черного цвета, на которые желтой краской наносились различные орнаментальные мотивы (использовался трафарет): звезды, розетки, волнистые линии и т. д. (ил. 3). Но тонкие полосы, которые ранее часто были одного цвета с листами жести, теперь делались контрастными им, то есть белыми. В основном композиции повторяли традиционные схемы с двумя ромбами на лицевой стороне. Петля, как правило, очень простая, в виде тонкой железной полосы. Такие сундуки представляют один из самых распространенных видов быньговских изделий, они очень узнаваемы на фоне другой продукции уральских мастеров-сундучников.

О шкатулках быньговских мастеров дает представление изделие Михаила Ивановича Бабарыкина. Оно датируется 1923–1924 годами. Шкатулка окована жестью, покрыта лаком. Ее крышка и лицевая стенка украшены расписным растительным орнаментом серебристого цвета, а оборотная стенка и низ — изображениями крупных розеток. Края шкатулки обшиты со всех сторон широкой полосой с тисненым узором из завитков, листьев и овальных фигур. На лицевой стенке — личина из латуни, на торце крышки, как часто делалось уральскими мастерами, — небольшое латунное кольцо.

Таким образом, Быньговский завод предстает одним из значительных очагов уральского сундучного промысла. Мастера привозили свои изделия на ярмарки, экспонировали их на различных выставках. Промысел существовал на протяжении длительного времени (с XVIII по вторую половину XX века) и его эволюция соответствовала основным направлениям развития уральского сундучного центра.

Опубликовано: Сундучный промысел села Быньги (Средний Урал, XVIII — первая половина XX века): материалы к истории // Искусство Евразии [Электронный журнал]. — 2022. — №1 (24). — С. 10–17.

Сундук-подголовник (1750) из коллекции отдела народного искусства Русского музея: художественные особенности и европейский контекст

В литературе по истории русского сундучного дела крайне редко встречаются публикации, посвященные одному произведению. Как правило, речь идет о каких-либо аспектах истории промысла, конкретных мастерских, музейных коллекциях, типах сундуков и шкатулок и проч. Тем не менее, среди изделий русских сундучников встречаются вещи, достойные стать объектом самостоятельного исследования.

В настоящей статье речь пойдет о сундуке-подголовнике из собрания отдела народного искусства Русского музея. Он часто упоминается в публикациях. Однако эти упоминания очень кратки и служат лишь для иллюстрации каких-либо вопросов и проблем народного искусства. Не был проведен анализ художественных и конструктивных особенностей подголовника, не прослежена история его бытования. В некоторых работах он был неправильно датирован XVII веком. Кроме того, вещь не была поставлена в контекст истории европейского сундучного производства. Настоящая статья призвана заполнить эти пробелы.

* * *

По определению историка и археолога Павла Ивановича Савваитова (1815–1895), «подголовник — невысокий сундук или ларец с наклонной крышкой, окованный железом, с внутренним замком и с выдвижными внутри ящичками, в которых хранились драгоценности». Одно из самых ранних упоминаний слова «подголовок» встречается в 1574 году в Книге прихода Волоколамского монастыря: «Да в том же подголовке 5 рублев 20 алтынъ 8 де [нег] волостныхъ емчужных». В переписи вещей архиепископа холмогорского и важского Афанасия в 1702 году указано множество сундуков и среди них «подголовокъ под красною кожею окованъ резным луженым железом», в котором хранились деньги. В 1722 году подголовок упоминается среди покупок Екатерины I: «Тогожъ числа куплен подголовокъ на поклажу писем, дано 2 р. 3 алт. 2 д.».

Подголовник (или «подголовок», «подголовашник») представляет собой предмет, изготовленный из дерева, чаще всего — дуба. По форме это — ящик со скошенной крышкой. Как правило, крышка состоит из двух частей, которые соединялись шарнирами: узкой, расположенной параллельно дну, и широкой, наклонной. Пропорции подголовников не были одинаковыми. Они варьировали от очень изящных произведений до массивных больших сундуков. Изнутри предметы разделялись деревянными пластинками на несколько отделений (их количество строго не определено), нередко на внутренние стенки навешивались ящички, снабженные дополнительной системой запоров. На боковых стенках — металлические ручки. Подголовники обивались железными полосами — либо ажурными, либо сплошными. Под них подкладывалась слюда, а также ткань или бумага зеленого и/или красного цветов. Фигурная железная пластина защищала отверстие для ключа. Часто она украшалась гравировкой. На внутренней стороне крышки или на стенках северных подголовников можно встретить роспись. В описании имущества боярина Федора Шакловитого (XVII век) указано: «…подголовок Колмогорский, писан золотом, обит железом белым прорезным…».

Надо отметить, что художественное оформление сундуков- подголовников очень различалось. В большинстве случаев оно зависело от заказчика. Встречаются как богато декорированные вещи, так и скромные в художественном отношении.

Подголовники служили для хранения документов, ценных вещей, денег, писем, и подкладывались в дороге под голову путешественника (как считается, от этого идет их название). Участник шведского посольства в Москву (1674) Иоганн Филипп Кильбургер писал: «Подголовок не делается так, чтобы на нем писать, потому что они обиты сверху различными лужеными железными обручами; русские же пишут как в коллегиях, так где-либо в другом месте, никогда иначе как на своих коленях; но такие подголовки сделаны для путешествующих в зимнее время и очень удобны для кладки под голову в санях, потому что известно, что в русские сани имеют обыкновение класть полную постель». Однако такое назначение подголовников не было единственным. Известны случаи, когда они были предметом снаряжения охотников и брались на охоту.

Подголовники были распространены во всех слоях населения: они встречались и крестьянских избах, и домах посадских жителей, и покоях высшей знати, и в царских хоромах. Такие вещи на протяжении длительного времени делались не только на Русском Севере, но и в других регионах страны. Часто указывается, что сундук-подголовник — типично русское изделие. Это не совсем так. Подобная форма бытовала во многих странах Европы (хотя назначение предметов порой отличалось).

* * *

Подголовник, о котором пойдет речь, поступил в собрание Государственного Русского музея из Эрмитажа в 1938 году. До этого он находился в музее Центрального училища технического рисования барона А. Л. Штиглица. Как известно, после революции 1917 года МЦУТР некоторое время был филиалом Эрмитажа. В архиве этого музея сохранились сведения о том, что в МЦУТР подголовник был приобретен 29 марта 1914 года от некого Расула Магомеда Оглы. Возможно, от того же человека поступили и другие вещи, которые сегодня также находятся в собрании отдела народного искусства ГРМ. Где и когда мог Расул Магомед Оглы приобрести сундук выяснить на данный момент не удалось.

Подголовник изготовлен из дуба в 1750 году (ил.4). Его стенки соединены в «ласточкин хвост». Дно собрано из четырех досок, правая стенка — из двух, левая — из одной широкой, крышка составлена из двух досок, верхняя и задняя стенки — также из двух. Крышка прикрепляется к верхней стенке шарнирным соединением, причем из четырех первоначальных шарниров два сбиты. Вероятно, это может свидетельствовать о неудачной попытке взлома сундука-подголовника.

Он имеет значительные размеры. Внешние поверхности, не исключая днище, обиты кожей (местами она истерлась) и гладкими железными полосами, расположенными «в клетку». На крышке и верхней стенке, внутри каждой «клетки», помещены просечные розетки со слюдой и подкладкой зеленого и красного цветов. В углах — просечные накладки в виде треугольников. В отличие от розеток, они имеют два вида, которые отличаются друг от друга орнаментом. Общее количество розеток: на верхней стенке — шесть, на крышке — восемь; число наугольников: по четыре на верхней стенке и крышке.

На прямоугольной личине замка, в просечном зигзагообразном обрамлении, выгравирована надпись, которая расположена в несколько рядов: «1750 году сентебря 23 дня срк иван чупятова» (ил. 5). Грамматика и манера исполнения букв полностью соответствует документам середины XVIII века. Вероятно, человек, наносивший надпись (или тот, для кого она наносилась) имел какое-то отношение к делопроизводству того времени. Надо отметить, что среди просечного металлического орнамента подголовников надписи, обозначающие год создания вещи и мастера (или владельца), встречаются не часто.

Мастером в целях повышения надежности изделия были предусмотрены три внутренних замка и два навесных (петли для них расположены по сторонам от личины).

На боковых стенках подголовника — кованые ручки (по одной с каждой стороны) и детали, декорированные в технике просечки. Их орнамент, в частности, сердцеобразные фигуры, соответствует орнаменту наугольников.

Внутри сундука располагается девять отделений, восемь из которых — с ящичками (ил. 6). На лицевой стороне каждого прибиты четыре профильные планки (некоторые не сохранились). Кольца для открывания и их круглые держатели изготовлены из латуни. Ширина ящичков одинаковая, но высота — разная: нижние имеют наибольшую высоту, верхние — наименьшую. Их стенки собраны в «ласточкин хвост». Ящички помещаются на вертикальных и горизонтальных полочках, врезанных в верхнюю и боковые стенки.

На протяжении бытования подголовник подвергался ремонту: в некоторых местах прибиты «новые» куски кожи; на крышке использованы не кованые гвозди, а заводские. Возможно, что ремонт проводился после упомянутой выше попытки взлома подголовника.

Он отличается основательностью, солидностью и надежностью. Симметричность орнамента, его четкость, способствуют этому впечатлению. Главным для мастера было непосредственное предназначение изделия как хранилища ценных вещей и документов. Общему художественному решению подголовника свойственна суровость, на фоне которой все орнаментальные изыски смотрятся необязательными добавлениями. Значительный вес и отсутствие ножек способствуют впечатлению монументальности, которое возникает при знакомстве с сундуком.

Вероятнее всего, подголовник изготовлен в Холмогорах. Его типологические признаки полностью соответствуют отличительным особенностям холмогорских изделий, выделенным А. А. Гилодо и Т. А. Лобаневой. По их классификации подголовник из коллекции ОНИ ГРМ относится к шестому типу. Тем не менее, учитывая многолетнюю тесную связь между Холмогорами и Великим Устюгом, настаивать на холмогорском происхождении подголовника не совсем корректно (к тому же А. А. Гилодо и Т. А. Лобанева в названной статье указывали, что в Великом Устюге делали сундучные изделия по холмогорским образцам). На настоящий момент правильнее было бы определить место создания как «Холмогоры или Великий Устюг».

* * *

Особенности художественного образа рассматриваемого подголовника становятся наглядными при сравнении его с произведением из коллекции СПГИХМЗ. Он имеет небольшие размеры. Согласно музейной атрибуции, этот сундук был изготовлен в XVIII веке в селе Павлово Горбатовского уезда. Он сделан из дуба, тонирован, окован сплошными железными полосами, между которыми размещены четыре металлические ажурные накладки (на крышке). Последние напоминают человеческую фигуру с вытянутыми в стороны руками. Под накладками — кусочки слюды. На передней стенке подголовника — врезной замок, по бокам — кованые ручки. Это изделие интересно не только как свидетельство широкой распространенности сундуков-подголовников (их делали не только на Русском Севере), но и как иллюстрация их богатых художественных возможностей. По контрасту с произведением из отдела народного искусства подголовник из коллекции СПГИХМЗ отличается особой камерностью, даже «игрушечностью», некой уютностью внешнего облика.

Интересно произведение из коллекции Музея Виктории и Альберта (г. Лондон). Он был изготовлен в Англии в 1575 — 1625 годах (материал — дуб). В I половине XVII столетия такие «writing box» оставались единственным предметом мебели, изготавливавшимся исключительно для письменных работ. По конструкции произведение подобно русским подголовникам. Мастером использовано соединение в «ласточкин хвост», надежность конструкции повышается деревянными нагелями. Крышка прикреплена двумя железными петлями, завершающимися символическими изображениями лилий. Внутри изделия расположена полка и выдвижной ящик, состоящий из двух отделений. В середине лицевой стенки — металлическая пластина сложной формы. Боковые и передняя стенки украшены в технике резьбы. Орнамент первых состоит из изображений прихотливо извивающейся виноградной лозы с листьями, розетки и двух ромбов по сторонам от нее, вторая декорирована раппортной композицией, состоящей из розеток и ромбов, снизу — изображение волнообразного завитка с листьями. Лицевая стенка фланкирована двумя консолями, украшенными резными изображениями ветвей винограда. Крышка (гладкая, без украшений) расположена под углом. Следует отметить исключительное мастерство резчика, создавшего великолепный орнамент, который словно ковер покрывает поверхности произведения. На русских предметах подобного рода резной орнамент отсутствует.

Немецкие изделия («Geldwechsler-Schatulle», «Reise-Schreibpult») подобны русским и английским по внешнему виду. Их внутренние полости разделены ящичками и полочками. В декорировании использовались различные техники. В вещах, изготовленных в XVIII веке из орехового дерева, клена, березы и дуба, мастера прибегали к интарсии, живописи и окраске. Декоративное оформление изделий построено на сочетании геометрических и растительных мотивов: цветы и лепестки заключены в строгие черные рамки. В центре помещена стеклянная пластина с живописью. Ручки и накладки изготовлены из латуни. В целом это высокохудожественные произведения немецкого барокко, изготовленные профессиональными мастерами. «Подголовники» служили местом хранения денег менялы и письменным прибором путешественника.

У итальянского «подголовника», в отличие от английского и немецкого, изнутри нет полочек и отделений. Хотя соединение стенок подобно — в «ласточкин хвост». Вертикальные стенки покрыты кожей с нанесенным на нее в технике тиснения орнаментом. Он состоит из изображений льва, листьев и плодов. Кроме того, на лицевой стенке — два медальона с портретами (плохо сохранились). На наклонной крышке орнамента нет — на ней, вероятно, писали, т.е. внешняя сторона крышки представляла рабочую поверхность. Внутренняя часть изделия окрашена в зеленый и красный цвета. «Подголовник» имеет накладку для ключей в форме сердца. Небольшие выступы днища и крышки, а также четкая симметричность орнамента придают лучшую читаемость форме изделия.

В Норвегии подобные «подголовники» («skrin») часто украшались росписью. Изделие из Норвежского музея истории культуры датируется 1852 годом. На лицевой стороне — надпись, указывающая на владельца сундука. Все поверхности, кроме оборотной, расписаны: на голубом фоне представлены изображении цветов и прихотливо извивающихся завитков. Края сундука выделены полосами красного цвета, маскирующими соединение стенок «в ласточкин хвост» и одновременно создающие подобие рамок для живописных композиций. Часто подобные норвежские «подголовники» декорировались резьбой, состоящей из геометрических мотивов. Последние иногда окрашивались в контрастные тона. Тем не менее, и расписные изделия, и сундуки, украшенные резьбой, в большинстве случаев укреплялись железными полосами и имели металлические пластины, которые защищали отверстие для ключа.

Таким образом, «подголовники», которые в странах Европы назывались по-разному, делались на протяжении длительного времени (в статье приведены памятники XVI — XIX веков). Конструкция их была почти одинакова, основное отличие заключалось в декоре — его технике, материалах и орнаментальных мотивах.

Наличие близких аналогий среди европейских сундучных изделий подголовнику из ОНИ ГРМ вполне закономерно — между Россией и европейскими странами существовали многовековые связи. Они нашли проявление во многих областях культуры, в том числе и в сундучном производстве. Форма и конструкция русских подголовников, вероятнее всего, была заимствована. Особенности же декоративного оформления находятся в рамках отечественных художественных традиций. Мастера умело использовали наработки европейских ремесленников. Русские подголовники, в т.ч. и предмет из коллекции ОНИ ГРМ, находятся в общем контексте европейского сундучного производства. «Пересаженные» на русскую «почву», русские изделия приобрели значительные отличия от «оригиналов», закономерно встали в ряд отечественных изделий. Таким образом, не форма и конструкция этого вида изделий претерпевали изменения в зависимости от места и времени производства, а предназначение и декоративное оформление. И произведение из коллекции отдела народного искусства — яркий образец, иллюстрирующий эти процессы.

Опубликовано: О сундуке-подголовнике (1750) из коллекции отдела народного искусства Государственного Русского музея// «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА»/ Московская государственная художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова. — МГХПА, 2022. — №2, часть 2. — С. 169 — 178.

Варежская волость — центр сундучного производства Владимирской губернии (конец XIX — I четверть XX века)

Варежская волость находилась на северо-востоке Муромского уезда Владимирской губернии. С севера волость омывалась Окой, на востоке граничила с Горбатовским уездом Нижегородской губернии, на юге — с Арефинской, на западе — с Загаринской волостями. Центром волости было село Вареж. В 1924 году Варежскую волость объединили с Арефинской и Загаринской, а в 1929 году уезд преобразовали в Муромский округ Нижегородской области.

С давних пор в Варежской волости развивались кустарные промыслы, среди наиболее заметных назывались изготовление стальных ножей, вилок, замков, пошив шапок и кожаной обуви, а также торговля хлебом. И все же самым значительным промыслом был сундучный. Известный исследователь кустарной промышленности Муромского уезда Николай Гаврилович Добрынкин (1835 — 1902) писал: «В числе занятий жителей Варежской волости главное место принадлежит, независимо от сельского хозяйства, изготовлению деревянных укладок-сундуков, которыми занято 7 селений, с 19 заведениями для них», про деревню Криуши он указывал: «Не прерывая земледелия, жители работают сундуки в своих домах и в особом заведении, в двух кузницах куют оковки для укладок и сундуков…», и, наконец, про Лохани: «рядом с хлебопашеством у крестьян ведется сундучное ремесло, для чего в деревне имеется пять заведений». Надо отметить, что Н. Г. Добрынкин, труды которого не потеряли актуальности и сегодня, упоминал существование сундучного промысла почти в каждой деревне Варежской волости.

Здесь находились не только мелкие домашние мастерские, но и крупные сундучные заведения. Среди них особо выделялись «фабрики» А. И. Желтикова (год основания —1875, д. Криуша), Я. Г. Моренова (1894 или 1895, с. Бангино или Бобынино), И. П. Разсадина (1881, д. Бужерово), С. В. Рудакова (1896, д. Кошкино, рис.1), Н. С. Тебекиной (д. Соловьево), А. С. Ягунова (1875 или 1880, д. Бангино), а также Н. В. Маркова (1880, с. Лохани) и Е. Н. Малышева (1896, с. Вареж). Эти мастерские сбывали свою продукцию на Нижегородской ярмарке, с которой муромский сундучный промысел имел самые тесные связи, и по заказам в разные губернии России, порой весьма отдаленные. Заведение Надежды Семеновны Тебекиной, например, имело торговые отношения с купцами, жившими в станицах юга России, Архангельске, Кашине, а также в Тифлисе и Бухаре (ил.7). Надо подчеркнуть, что по масштабам производства некоторые варежские «фабрики» мало уступали мощным уральским мануфактурам.

Многим из названных мастерских посвящены специальные научные статьи, в которых определены масштабы производства, количество мастеров, основные направления деятельности. Этого же нельзя сказать о последних двух из перечисленных заведений — Н. В. Маркова и Е. Н. Малышева. А между тем, их история заслуживает специального рассмотрения — они также сыграли заметную роль в истории сундучного промысла Варежской волости и, шире, Владимирской губернии.

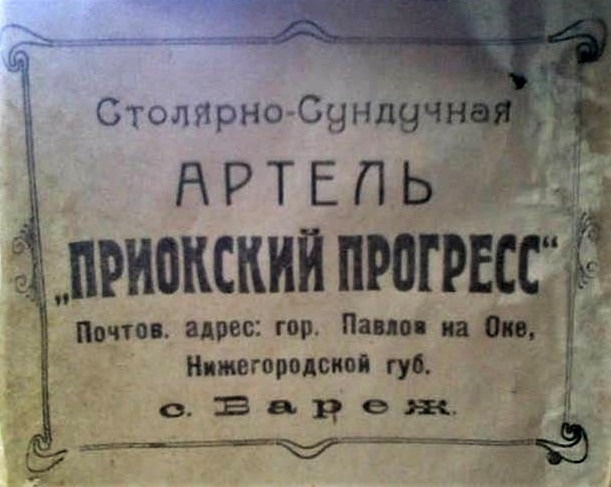

После революции 1917 года местные сундучные «фабрики» были преобразованы в артели. До сих пор постреволюционный период сундучного производства в Варежской волости почти не привлекал внимание исследователей. В книге «Помыслы о вачских промыслах», вышедшей в свет в 2014 году, есть упоминания о частных сундучных заведениях Варежской волости и послереволюционных артелях. Однако речь идет, в основном, о чулковской артели «Приокский прогресс». Может сложиться впечатление, что лишь Чулково и округа были основным местом производства сундуков в Муромском уезде, но это не соответствует действительности. Также следует назвать монографию автора настоящей статьи, однако в ней сундучный промысел Муромского уезда рассматривался в целом, поэтому не было возможности сосредоточить внимание конкретно на Варежской волости. То же самое надо отметить касательно научной статьи того же автора, посвященной послереволюционному времени в истории муромского сундучного дела. Она была опубликована в краеведческом сборнике «Наше Ополье» в 2018 году.

Цель настоящей статьи — определение роли Варежской волости в истории сундучного производства Муромского уезда Владимирской губернии. Задачи — введение в научный оборот новой информации (в частности, о мастерских Н. В. Маркова и Е. Н. Малышева), анализ конкретных произведений. При работе использовались не только сведения из специальной литературы, но и материалы Государственного архива Владимирской области.

* * *

Согласно Памятной книжке Владимирской губернии на 1895 год, в Варежской волости сундучный промысел развивался в деревнях Пурка, Лохани, Бангино, Поляна, Соловьево и Криуши. При этом сильнее всего он был распространен в Пурке и Бангино, а крупнейшим центром, как по количеству мастеров, так и по суммарной выработке, была деревня Лохани (работало 40 мужчин и 10 подростков, делавших сундуков на 12000 рублей в год).

О развитии сундучного производства в деревнях Пурки и Бангино в начале XX века приводятся интересные сведения в местной периодике. В деле тогда было занято 1500 человек. Все они работали на нескольких «заводчиков», в том числе на Н. В. Маркова. Один раз в году, 20 сентября, устанавливались цены на «тройку» сундуков. Мастера трудились в помещениях, предоставляемых хозяевами, но своим инструментом. При этом оплата производилась продуктами по завышенным ценам. В 1902 году А. С. Ягунов (из д. Бангино) впервые применил в производстве паровой двигатель (для разрезания и строгания досок, а также нарезания на них шипов), что лишило работы многих мастеров-сундучников, особенно «вязал». Поэтому они решили объединиться в артель. Однако техническое новшество просуществовало недолго, потому что «сундук из под машины выходит плох, расклеивается».

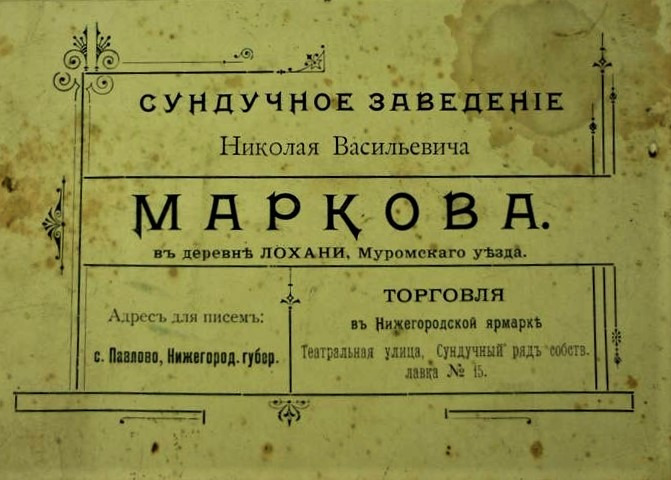

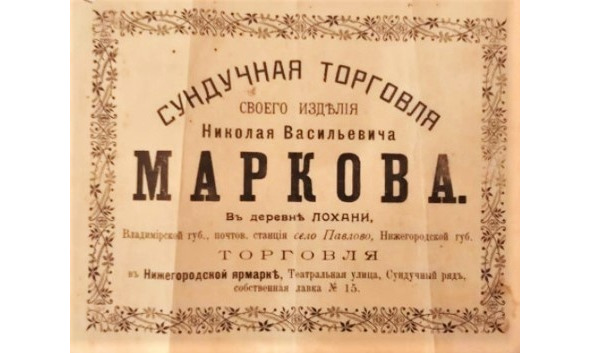

Сундучная мастерская Николая Васильевича Маркова (II половина XIX века — после 1915) была основана в 1880 году в деревне Лохани. Хозяин числился крестьянином. По данным статистической литературы (1903), годовое производство было довольно значительно: оно исчислялось 14500 рублями, число наемных рабочих — 30 человек (при этом в заведении работало 19, «на стороне» — 11). В 1914 — 1915 годах Н. В. Марков торговал изделиями своей мастерской на Нижегородской ярмарке — в сундучном ряду, в собственной лавке, которая располагалась на улице Театральной, 15. Известно, что в 1890 — 1892 годах некто Василий Осипович Марков из деревни Лохани продавал сундуки на Нижегородской ярмарке (арендовал лавку у Тулупова по улице Театральной, 16). Возможно, он имеет какое-то отношение к Николаю Васильевичу Маркову.

Известно клеймо заведения. Оно наносилось белой краской с помощью трафарета и имело вид небольшого круга, состоявшего из точек. В нем значилось: «Завода Н. В. Маркова». Также встречается бумажная рекламная этикетка. В ее прямоугольном поле указывалось: «Сундучное заведение Николая Васильевича Маркова», «Адрес для писем: с. Павлово Нижегород. губер.», «Торговля в Нижегородской ярмарке. Театральная улица, Сундучный ряд собств. лавка №15» (ил. 8, 9). Этикетка украшались изящными завитками, типичными для прикладного искусства начала XX века.

В настоящее время в частных собраниях сохранилось несколько сундуков Н. В. Маркова. Один находится в музее народного быта в библиотеке им. Зои Космодемьянской (г. Дзержинск, Нижегородская область). Он имеет плоскую крышку и прямые стенки, окрашен зеленой краской, обит тонкими железными полосами «в сетку», на боковых стенках — кованые ручки простой формы. Подобные сундуки делались и в других заведениях, отличались они зачастую только клеймами. Это — массовая продукция, рассчитанная на небогатого покупателя.

Заведение крестьянина Егора Николаевича Малышева (II половина XIX века — до 1903), основанное в 1896 году, находилось в селе Вареж. Оно упоминается в 1901 году среди «фабрик», представивших свои изделия на выставке в городе Шуя. В год в мастерской делалось до 2100 сундуков, на сумму до 15 тысяч рублей. Работало около 30 наемных мастеров, производство было исключительно ручное, никаких механизмов не применялось. Железо и краски Е. Н. Малышев приобретал в Нижнем Новгороде, лес — на реке Оке, прочие материалы покупал в селе Вареж, всего на сумму до 8 тысяч рублей. Сбыт сундуков происходил на Нижегородской ярмарке.

В 1903 году хозяйкой этой мастерской уже значилась Александра Васильевна Малышева (II половина XIX века — после 1903). Согласно статистическим сведениям, она успешно продолжила дело: в заведении производилось 6000 сундуков, на 13800 рублей в год, работало 42 мастера (в заведении — 22, «на стороне» — 20).

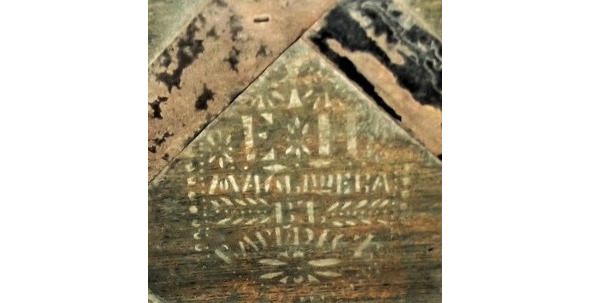

Известно клеймо заведения Е. Н. Малышева (ил. 10). Оно наносилось посредством трафарета белой краской и было сложной формы, образовывалось небольшими кругами и треугольниками. На его поле значилось: «Ф Е. Н. Малышева въ Варежъ» (литера «Ф» означает «фабрики»). Между буквами располагались декоративные мотивы в виде цветов и ветвей.

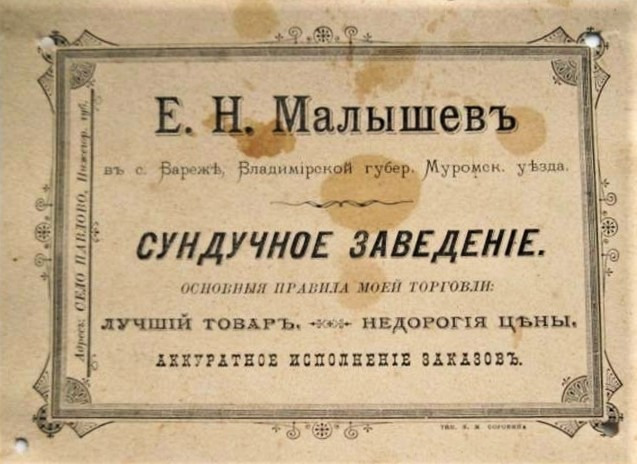

А на бумажной рекламной этикетке Е. Н. Малышева (ил. 11), помимо адреса заведения («в селе Вареже, Владимирской губер. Муромск. уезда»), хозяин указывал: «Основные правила моей торговли: лучший товар, недорогие цены», «Аккуратное исполнение заказов». Этикетка обрамлялась изящной рамкой, украшенной изображениями цветов и прихотливо извивающимися растительными завитками.

В Белозерском областном краеведческом музее хранится сундук заведения Е. Н. Малышева. Это изделие значительных размеров представляет массовую продукцию муромских мастеров. Сундук имеет слегка покатую крышку, прямые стенки и фигурные ножки. Поверхности обиты железными полосами «в сетку», между которыми по зеленому фону штампом нанесены белые розетки. Внутри расположен приголовок — специальная полочка для ценных вещей, документов и женского рукоделия. Лицевая сторона обита жестяными листами с «морозом». Петля — одна, на боковых сторонах — кованые ручки. Там же обнаружено клеймо, нанесенное белой краской, с надписью: «Ф Е. Н. Малышева въ Варежъ».

Как сундук Н. В. Маркова, так и сундук Е. Н. Малышева — типовая, стандартная продукция варежских мастеров. Она делалась в огромном количестве и поступала через Нижегородскую ярмарку почти во все регионы России. Однако, вероятнее всего, эти же мастерские делали и другие сундуки, более дорогостоящие, «богатые» (их обнаружение — дело будущего). В варежских сундучных «фабриках» был, как правило, разнообразный ассортимент продукции.

* * *

После революции 1917 года в Варежской волости на основе частных сундучных мастерских организовали артели. Одна из них была зарегистрирована 24 января 1919 года. Это — «Приокская сундучно-столярная и по выработке кузнечных мехов трудовая артель „Прогресс“ в д. Пурки Варежской волости».

Руководство артелями осуществлял Владимирский губернский Совнархоз. Все сундуки и материалы из частных заведений поступили в его распоряжение, причем они оставались на хранении у прежних хозяев, но им уже не принадлежали (в архивных документах перечислено более 30 человек). Роль частных мастерских в становлении артелей была весьма значительна, при этом отношения между ними нельзя назвать безоблачными.

После революции варежские сундуки изменились мало (ил. 12).

Отличия от дореволюционных были не в конструкции и пропорциях, а в орнаментике, в частности, вместо абстрактных геометрических фигур и розеток появилась советская символика. На поверхности одного из сундуков (более позднего времени), из числа встреченных автором, нанесены пятиконечные звезды, серп и молот (ил. 14). Они изготовлены из жестяных полос, что свидетельствует о мастерстве муромских сундучников.

Изделия других варежских артелей, например, Полянской, нередко выглядят несколько проще, хотя вряд ли в данном случае можно предполагать существенные отличия. Это был единый центр производства с прочными традициями, сформировавшимися на протяжении длительного времени. Кроме того, между организациями не было непроходимых границ: мастера переходили из артели в артель, обменивались материалами, сбывали продукцию в одних и тех местах. Стоит также отметить как важный факт наличие единого руководящего центра, откуда «спускались» различные планы и директивы.

Анализ опубликованной и не опубликованной информации, а также ее сопоставление с сохранившимися варежскими сундуками приводит к следующим выводам:

1. в конце XIX — I четверти XX века Варежская волость имела значение крупного центра по производству сундуков, который не только играл важные роли для местной кустарной промышленности, но и был известен на всероссийском уровне;

2. вследствие тесных связей с мастерскими соседних волостей (особенно Загаринской) варежские сундуки по конструктивным и художественным особенностям невозможно выделить из массы муромской сундучной продукции — главную роль в данном случае играют только клейма; при этом количество частных сундучных мастерских, существовавших в Варежской волости, превосходило количество заведений в других волостях;

3. организация промысла развивалась по пути от частных заведений к артелям; последние с течением времени также развивались в сторону укрупнения — несколько артелей объединялись под одной вывеской; позднее наступило время мебельных фабрик.

Опубликовано: Варежская волость — центр сундучного производства Владимирской губернии (конец XIX — I четверть XX века) // Наше Ополье. Краеведческий сборник. — 2022. — №2 (36). — С. 41 — 49.

Русский сундук как исторический источник

Сундук — неотъемлемая часть русской культуры. С незапамятных времен он служил для хранения ценных вещей, документов, одежды, пищевых запасов. Особую роль сундук играл в свадебном обряде. В нем перевозилось приданое из дома невесты в дом жениха. Свадебные сундуки хранились долгие годы и часто передавались в семье из поколения в поколение.

На протяжении истории крупными центрами сундучного производства были Москва, Великий Новгород, Холмогоры, Великий Устюг, Нижний Тагил, Невьянск, Муромский уезд Владимирской губернии, Макарьев, Вятка. В сельской местности сундуки и в настоящее время продолжают использоваться по прямому назначению, в городах же они стали антиквариатом или сувениром.

Несмотря на то, что русский сундук может рассматриваться как ценный исторический источник, этой теме до сих пор не было посвящено ни одного специального исследования. В научной литературе встречаются сведения о сюжетах росписи, так или иначе связанных с историческими событиями, например, со штурмом Нотебурга (1702 г.), информация о костюмах иностранцев, изображенных на оборотных сторонах крышек северных ларцов; причина появления некоторых особенностей росписи сундуков и ларцов видится исследователями в отношении старообрядцев к Петру I. Тем не менее, роспись на сундучных изделиях Русского севера — самостоятельная область исследований, поэтому проблема, обозначенная в названии настоящей публикации, ей далеко не исчерпывается.

Цель статьи — характеристика русского сундука как исторического источника. Задачи — введение в научный оборот новых сведений. При работе использовались сведения из специальной литературы, материалы Российского государственного исторического архива (г. Санкт-Петербург) и Государственного архива Свердловской области (г. Екатеринбург). Материалом исследования стали произведения из коллекции Русского музея и некоторых других отечественных и зарубежных музеев.

Рассматриваемая тема почти безгранична. Публикация ни в коем случае не претендует на решение всех проблем и вопросов, связанных с ней. Сегодня можно отметить лишь несколько основных аспектов, точнее, выделить направления, по которым могут проводиться дальнейшие исследования.

* * *

В качестве вступления необходимо сделать несколько замечаний, которые представляются важными для дальнейшего изложения.

Научная познавательная ценность русского сундука определяется тем объемом информации, который он может дать о культурной и социально-экономической жизни прошлого. Большинство сундучных изделий — плоды сложного технического и художественного процесса. Несмотря на то, что каждый сундук был создан в определенное время и в определенном месте, следует подчеркнуть, что сундук (или шкатулка) — ценный комплексный источник, который позволяет судить о его производственно-технологической и художественной сторонах. Поэтому при изучении его истории, а тем более реконструкции конкретных видов изделий, необходимо обращение к другим видам и жанрам искусства, особенно иконописи и миниатюре. Даже сохранившиеся детали сундуков могут многое сообщить о количестве мастеров, их технических и художественных приемах, инструментах и проч. При этом не только сундуки сами по себе, но даже их состав, количество и декоративное оформление могут дать ценную информацию, например о состоятельности и принадлежности к определенному социальному слою их владельца. Для удобства изложения рассмотрим несколько основных аспектов темы.

1. Надписи и клейма на сундуках и шкатулках

Они встречаются не только на внешних, но и на внутренних поверхностях предметов. Надписи обычно связаны с конкретными событиями, например, участием в выставке или свадьбой. Их можно разделить на четыре вида: 1. надпись, свидетельствующая об авторе; 2. надпись, свидетельствующая о том, для кого изготовлялся сундук или шкатулка; 3. надписи, связанные с участием изделия в выставках; 4. хозяйственные надписи. Это деление условно. Например, надписи с фамилией могут свидетельствовать и об авторстве и об участии в выставке, надписи с названием завода также могли быть сделаны в связи с участием изделия в выставке. Однако предложенное деление позволяет точнее охарактеризовать весь комплекс надписей, сохранившихся на изделиях русских сундучников.

В собрании Русского музея находится погребец, украшенный листами «мороженой» жести янтарного цвета. Его края обиты полосами золотистого цвета с геометрическим орнаментом, выполненным в технике тиснения (ил. 15). Тонкие полосы образуют на крышке и на всех сторонах узор в виде клеток. На погребце — ярлычок «Пермская». На дне вещи — надпись карандашом: «Мастер О. П. Лаптевъ». Известно, что в Нижнем Тагиле, на Старо — базарной улице, на рубеже XIX — XX веков существовало сундучное заведение Осипа Поликарповича Лаптева. Эта была крупная «фабрика», участвовавшая в выставках. В каталоге Всероссийской кустарно — промышленной выставки в Петербурге (1902) значится: «Осип Агапович Лаптев. В мастерской работают: один из состава семьи хозяина и 2—3 постоянных рабочих, не считая мастеров детальщиков, берущих работу на дом за сдельную плату. Ежегодно изготовляется Лаптевым шкатулок, погребцов и сундуков на сумму до 3000 рублей. Сбываются изделия на Ирбитской и Нижегородской ярмарках…».

Другим примером может быть сундук, бытующий до нынешнего дня в семье В. И. Третьякова из деревни Боярка Свердловской области. Сундук представляет стандартную продукцию уральских мастеров. На внутренней поверхности крышки — надпись карандашом «Густомесовъ». Мастерская Александра Тимофеевича Густомесова существовала во II половине XIX — начале XX века в Верхотурском уезде, в селении Петрокаменского завода. В производственной документации за 1898 год есть сведения о продукции Густомесова. Кроме того, в статической литературе мастерская упоминается в 1908 году: в ней работали два наемных мастера, продолжительность рабочего времени — семь месяцев в году.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.