Бесплатный фрагмент - Калейдоскоп

Магический реализм 21-го века

ВВЕДЕНИЕ

«Калейдоскоп» — сборник повестей и рассказов, написанных в стиле «Магического Реализма», где действительность тесно переплетается с магией и фантазией, образуя новый, магический стиль — будоражащий, завораживающий и незабываемый.

Каждый сборник состоит из 12 рассказов-повестей из жизни наших с тобой современников, раскиданных по матушке-Земле и желающих только одного — обычного человеческого счастья. Но в чём оно, счастье? Об этом-то и речь. В стихах, прозе, песнях и сказках. О простом человеческом счастье человека 21 столетия, исчисляемого со для рождения самого Христа.

Каждый год будет издаваться новый сборник. Перед Вами — сборник 2019 “ Искатели Приключений». Читайте, думайте и БУДЬТЕ ПРОСТО СЧАСТЛИВЫ!

Ваша Ирина Бйорно

Буквы

В них всё — добро и зло, любовь и ужас

В них — жизнь и смерть видны как в микроскоп

И 33 ложатся на бумагу

Чтоб описать судьбы калейдоскоп…

Свен

Когда он себя представлял, он всегда говорил:

— Свен, но без «д».

В Скандинавии было два имени — Свен и Свенд, но он был именно Свен без «д» — так люди его и запоминали. Теперь он стоял в кассе туристического агенства и сдавал ненужные ему больше билеты в Кению, куда он должен был лететь на полгода, а может, и на всю свою оставшуюся жизнь, а когда тебе восемьдесят пять, то оставшейся жизни может быть и немного.

Он был огорчен, немного раздражен, но решение было принято — он не поедет в Кению к своей нареченной невесте, чтобы объединить свою уже уходящую жизнь с её двадцатипятилетней судьбой чёрной кенианки с ребёнком и предыдущим неудачным браком.

А все начиналось так романтично! После своего последнего, уже четвертого по счету развода десять лет назад, развода со своей очередной скандинавской женой, который чуть не окончился для Свена психологическим срывом — бывшая жена не давала ему видеть свою двенадцатилетнюю тогда дочь — он оправился, но найти себе постоянную молодую женщину для постельных утех и практических задач ведения домохозяйства он уже не мог. В восемьдесят пять лет уже трудно было убедить молодых девочек, что он ещё мужчина, и совсем не немощный, особенно в постели.

Но они ему не верили, смотря на его обвисшую кожу, начинающие плохо видеть глаза — хотя он и сделал подтяжку ставших тяжелыми век, но слабые, чуть согнутые колени скрыть было нельзя. Они ему не верили как мужчине, способного удовлетворить молодые запросы эротично-горячих тел, и тут-то, на центральном вокзале, полгода назад, когда он ждал поезда, он и встретил черную Ананду, приехавшую к подруге из Кении за приключениями и возможной женитьбою.

Свен подошёл к ней, незнакомой, чёрной улыбающейся женщине, посмотрел на неё из под густых нависающих бровей и сказал медленно по-английски:

— А ты — красива, детка, — и он взял её полную лапку в свои восьмидесятипятилетние, старые клешни. Пальцы у него были толстые и похожие на сосиски, но рука была сильная, как у человека, всю жизнь занимающегося тяжёлым физическим трудом, а он был крестьянином или по-современному — фермером, хотя ферму он продал десять лет назад, когда ему надоело пахать, сеять, жать и получать европейскую дотацию за нерентабельное сельское хозяйство.

Она повернулась к нему всем своим полнооформленнным телом и улыбнулась во весь большой, как у окуня, рот с припухлыми красно-кровавыми зубами.

— Спасибо, я это знаю.

А Свен уже полез своей крестьянской рукой за Анандину спину, нащупывая её круглый, как спелый арбуз на бахче, африканский зад. А она и не сопротивлялась, подчиняясь зову мужских рук, тем более белого человека, да ещё и пожилого — так было принято у них в Африке — удовлетворять запросы мужчин, а особенно — пожилых. Так они и познакомились.

С первой встречи стало ясно, что чёрная Ананда готова на все ради спокойной жизни в скандинавском раю и ради своего трехлетнего черненького и курчавого сына чистых кенианских кровей. Она была согласна даже на жизнь с этим уже потрепанным и потертым другими человеком, годившемся ей не только в отцы, но и в дедушки, поэтому она позволяла ему всё — шарить по своим арбузным грудям и крутому заду, целовать себя в губы с засовыванием его старого, вонючего языка, пахнущего землёй и гнилью — к себе в глотку и даже трению его пальца по своему обрезанному бритвой и не очень чувствительному темно-розовому клиторису.

Свен покупал ей еду, цветы и игрушки для сына, но особых подарков не делал, ссылаясь на ограниченность в средствах и небольшую пенсию. Но для неё он был богатым принцем, хотя и старым, пердящим по ночам и с серьёзным взглядом из-за нависших, седых дед-морозовских бровей, которого она боялась и не понимала. Общались они на плохом английском, но больше на пальцах и мимике, которая у неё, как и у всякой африканки, была развита хорошо.

Они мирно жили у него в лесу, в небольшом домике на берегу чудесного озера, с печкой и стиральной машиной, и она наслаждалась удобствами, природой, тишиной и свежей клубникой с грядки. Клубнику она ела впервые, и ей она нравилась — немного кислая, чуть твердая, но душистая — пахнущая Скандинавией и летом. Но короткое лето с грозами и холодными дождями быстро прошло, и Ананда заскучала в маленьком лесном домике по жаркой Африке, танцам, музыке, людям.

В Скандинавии было безлюдно и скучно, несмотря на комфорт и сытость. Ей не хватало и горячих африканских чувств и страстей — пусть диких, но оставляющих в душе след о чём-то значительном. Здесь страсти были мелкие, выражались сдержанно, и даже во время интимности и секса люди больше шептали, чем кричали и буйствовали. Каждый раз, когда она кончала со Свеном — чаще от его умелых пальцев, чем от его обрезанного, но уже завядшего с годами члена, — он зажимал ей рот, шепча:

— Тихо! Соседи услышат — что обо мне подумают?

Он сдавал часть своего дома в аренду, и она кричала в подушку, выдавливая из себя звуки женского оргазма из горячего африканского тела.

Но теперь она заскучала и засобиралась домой. Её гостевая трехмесячная виза заканчивалась, и она не знала, как бы сделать так, чтобы Свен на ней женился. А жениться он больше и не собирался, боясь в очередной раз попасть в женскую ловушку, в которую он уже попадался четырежды.

Все же они договорились, что он приедет к ней в деревню, в Кению, а там видно будет. Она подумала, что дома попросит у шамана травки, а когда Свен её выпьет, то отказать ей ни в чем не сможет — это уж точно — шаман травки знал, и на него можно было положиться. Свен же об её планах не знал и думал, что Ананда в него влюблена, поэтому он дал ей свой адрес, телефон и даже телефон своей любимой дочери Софии, мужественной девочки, чуть младше Ананды, которая училась в школе моряков и плавала на королевской яхте по холодному северному морю.

Ананда уехала восвояси, оставив у Свена чувство облегчения — иметь при себе молодую, чёрную и горячую двадцатипятилетнюю женщину целых три месяца днём и ночью было для него уже тяжело и хлопотно — он привык жить по-стариковски, один, в маленькой лесной избушке у озера. Когда же прошёл месяц после её отъезда, и за окном маленькой избушки забарабанили осенние, холодно-слезливые дожди, наш старичок заскучал. Ананда была последним парусником на горизонте его уходящей в небытие жизни, где оставались лишь стареющие члены семьи и друзья, больше интересовавшиеся собой и своими подрастающими интернетными внуками, чем эротическими воспоминаниями Свена.

Он даже заболел от тоски, весь пожелтел и решился — решился поехать в Кению к Ананде, и даже купил билет. Но тут вся его семья встала одним фронтом, загораживая его от Ананды и угрозы женитьбы в этой далёкой и непонятной Африке с шаманами, танцами и бедностью. Они поставили ультиматум — или они, или Ананда, и родственники выиграли. Он сдал билет обратно в турагентство и решился ждать Аренду опять в гости. Наступила зима с морозами, снегом, ледяным ветром, и он ежедневно топил печку в маленьком домике в лесу, вспоминая свою чёрную подружку.

Хотя женщин он любил всегда, но за последние десять лет она была первой в его стариковской постели, и он, чтобы как-то восполнить эту часть своего голода по женскому таинственному телу, дал объявление в местной газете о бесплатном массаже, а диплом классического массажиста он получил ещё двадцать лет назад. Откликнулись две престарелые любительницы телесных удовольствий, у которых не было средств пойти к молодому, платному массажисту. У одной были отрезаны обе груди после операции, а вторая мучалась запорами и водянкой и весила 150 килограмм.

И всё же он благодарил судьбу и за эти некачественные, но все же контакты с женскими телами — пусть ущербными, но все же пахнущими остатками женщины. Он приходил к ним домой со своим массажным, раскладывающимся столиком и командовал:

— Раздевайтесь! — не говоря никогда, сколько же надо сбросить одежды.

Они раздевались догола, обнажая перед ним старческие, больные и уродливые тела и ныряли под тонкое одеяло, которое он приносил с собой. Он начинал массаж с ног, двигаясь все выше и доходя до промеженности, но не останавливался там, а поднимался к грудям, если они были на месте, шее, лицу и заканчивал массажем головы и волос. Потом он наклонялся и целовал напоследок своих бесплатных клиентов в губы — белесые, бескровные, старческие, но несомненно женские, хотя и покрытые гормональным пушком.

Так он проводил время без Ананды, но когда массировал, всегда представлял её темно-шоколадное, крутобедрое тело, вздрагивающее под его руками, а не тела его бесплатных полуживых клиенток.

Дома он звонил ей несколько раз в Африку, и слыша её голос, лез в штаны, начинающие набухать желанием проникнуть в её тело даже по телефону. Она обещала приехать, если он вышлет ей билет и денег на новую одежду. Он покорно соглашался на все, ибо знал, что за любую женщину надо платить, и чем старше мужчина, тем цена за таинственное и трепетное женское тело — росла.

Оставшееся время он проводил перед телевизором, наблюдая, как кот за мышью, за теми программами, которые показывали ему Африку, приглашённую в его домик другими людьми, бывшими там с камерами и микрофонами. Он прекрасно знал, что поделиться впечатлениями нельзя, как и узнать о мыслях других, но смотрел на эти картинки на электронном экране, успокоенный и расслабленный спиртовыми парами от рюмочки шнапса, которую он употреблял вечером перед телевизором.

И вот однажды в трубке раздалось радостное кудахтанье Ананды, сообщавшей о приезде на следующей неделе. Свен прямо подскочил со своего старого кресла.

— Ура! Она приезжает в его страну и его жизнь. Ура!

Свен встал, нашёл бутылку со шнапсом и налил себе двойную порцию, выпив её одним махом. Теперь-то он ей покажет, что он совсем не стар и ещё может кое-чего в постели, чего и молодые не могут, а именно, удовлетворить женщину несколько раз подряд, конечно, не своим обрезанным товарищем, а корявым и толстым пальцем, научившемся делать чудеса за его многолетнюю практику.

Неделя прошла, и он поехал встречать Ананду в аэропорт, одев новопостиранную рубаху и джинсы. Она вся сияла, то ли от встречи с ним, то ли от того, что опять была в Европе, и показывала на чемодан, где лежали её нехитрые подарки, а она везла зуб от носорога для Свена и заговоренную куклу-вудо для исполнения своих тайных помыслов. Эту куклу дал ей шаман за большие деньги и сказал, что в ней закодирован успех её женитьбы на Свене, стоит ей только положить эту куклу ему под подушку. Кукла была страшная, красного цвета и с нашитыми пуговицами и бусинками. Внутри у неё была спрятана специальная трава для присушки Свена и какая-то требуха, которая странно пахла.

Они доехали до избушки, где была жарко натоплена печка и раздавался запах поджаренной курицы, которую Свен поставил в плиту ещё с утра и были по-праздничному зажжены свечи. Свечи для Ананды всегда были знаком бедности, поэтому она не понимала этих жителей богатой европейской страны, использующих свечи дома, но давала Свену возможность делать, как он хочет.

Они сели за стол, съели курицу с картошкой и выпили по стопочке шнапса. Ананда на секунду вошла в спальню, где над кроватью висела ловушка для снов, купленная Свеном на какой-то выставке и не имеющая никакого смысла в Европе, и спрятала под подушку свою заговоренную куколку. Она верила, что теперь точно — всё будет, как она, Ананда, хочет.

Она вымыла посуду, а Свен стоял около неё сзади, и его рука не открывалась от Анандиного зада. Он задул свечи и сказал по-английски:

— Пора баиньки!

И тут же стал раздеваться.

Ананда отправилась сначала в ванную, помылась в душе с дороги и одела длинную, до пола ночную рубашку. Свен был уже в постели и лежал голым под одеялом. Она осторожно легла в постель, стараясь не касаться Свена — с дороги она устала и желала провести первую ночь без секса, но Свен так не думал.

Для него каждая ночь была, как последняя, и откладывать свои желания на потом он никак не мог. Времени было в обрез. Он обнял Ананду сзади и притянул к себе, шаря руками по ее полным грудям. Рубашка ему мешала, и он её разорвал немного на груди. Ананда даже охнула: «Новая рубашка, ну ничего, завтра зашью», а он уже ползал старческими руками по её межножью, изуродованному африканским ритуалом женского обрезанья и родами.

Вторая его рука попала под подушку, и вдруг он ойкнул. Его палец накололся на иголку, зашитую в ритуальной кукле.

— Ой, — завопил Свен, под подушкой что-то кусается!

И вдруг он почувствовал, что палец его онемел и больше его не слушается. Он перестал свою эротическую игру и присел на кровати. Побелела и занемела уже вся его рука.

— Ананда, что это?

Он тряс рукой, показывая её Ананде, сидевшей на кровати в разорванной ночной строчке и с круглыми от ужаса глазами.

Она мгновенно поняла, что шаман зашил в куклу иглу, смоченную одним из африканских ядов, но ей про это не сказал, а таможенный досмотр, как всегда, оказался формальным, пропустив африканский яд, пусть и в небольших количествах, в европейскую страну.

А африканский яд уже делал своё дело, добираясь до любящего сердца Свена. Когда синеватая бледность достигла его грудной клетки, старое сердце его трепыхнулось несколько раз и остановилось. Навсегда. Теперь Ананда поняла, что попала впросак — ведь это она привезла эту куклу. Она встала и пошла в соседнюю комнату, где ещё топился камин, открыла дверцу печурки и бросила туда куколку. Куколка вспыхнула, как сухая трава, и испустила искры. Теперь Ананда поняла, что шаман её обманул — он и не хотел, чтобы Ананда оставалась со Свеном в северном, пусть богатом государстве, далеко от своей семьи, своего народа и своей страны, и тем наказал её.

Была ночь, Свен лежал бездыханный на кровати, а Ананда быстро переоделась, собрала свои вещи, тщательно вымыла все следы своего недолгого пребывания и покинула домик Свена. Луна светила, и она пошла со своим чемоданом по лунной дорожке через лес, потом вокруг озёра к далёкой автобусной остановке, лежащей в пяти километрах от лесного домика. Деньги у неё были, и она добралась к рассвету до города, где жила ее чёрная подруга.

Свена нашла через три дня его дочь, которая приехала к нему в викенд проведать и погостить в лесу. Он лежал в кровати — мёртвый и холодный. Вызванная неотложка констатировала — остановка сердца и единственное, что они спросили у Софии: «Твой отец всегда спит голым?» На что она ответила утвердительно.

Прошёл месяц. Про Свена все забыли. Забыла и Ананда, живущая теперь в городе и работаящая в проститутском притоне.

Но Свен не забыл про неё. Теперь он наблюдал за ней с небесной высоты, куда попала его душа. Она не прошла проверку и не была допущенна в рай, но зато ей досталось специальное задание в местном отделении чистилища, а именно, ежедневно массировать все женские несчастные души, прибывающие на небо до тех пор, пока его душа не будет прощена и помилована. На небе была обычная практика, что те души, которые сразу не допускались до райских кущ, отправлялись в местные чистилища, куда и попал Свен в качестве душевного массажиста.

Его задачей было ежедневно ублажать эти несчастные, обиженные, женские души. Так он очищался от груза грехов, не дававших его душе подняться в высшие сферы.

В перерывах между массажной работы, от корторой у него немели прозрачные руки, он смотрел на землю, на Ананду, и вздыхал — теперь он не мог ей помочь ни чем, но может, он ещё дождется её у себя? Он был на неё не обижен за свою смерть и давно её простил.

С высоты небес он наблюдал, как её били и обманывали полупьяные ночные клиенты и сутенеры, как она сама, пьяная, валялась на холодном тротуаре, и думал, что долго её на такую жизнь не хватит.

— Буду ждать её здесь, — терпеливо повторял он каждый день, который был заполнен лучшей для него работой — массажем несчастных, обиженных и оскорблённых на земле женских душ. И он был доволен таким раскладом дел, и каждый день славил Бога за мудрость и милость его.

Фактор Х

Ната сидела на мягком диване в телевизионной комнате и смотрела передачу «Фактор Х», где выступали финалисты. В финал вышли две четырнадцатилетние девчонки, которые пели вместе. Она помнила, что когда это соревнование красивых голосов и неизвестных талантов началось три месяца назад, они были обычными девочками с приятными, полудетскими голосами и внешностью несформировавшихся подростков. Теперь со сцены на неё смотрели две ярко накрашенные девицы в модных платьях, танцующие под записанную фонограмму и выделывающие движения, явно претендующие на внимание взрослых мужчин.

Тех девочек-подростков уже не было. Они повзрослели прямо на десять лет за эти три месяца соревнований — повзрослели и постарели, потеряли свою щенячью округлость и невинность взгляда. Они выглядели под толстым слоем театрального, полного опасных гормон и парабенов, профессионального грима усталыми и замученными. Как и Ната. Она тоже выглядела теперь старше своих тридцати с хвостиком. Она еще больше подурнела, похудела и стала совсем задерганной.

А все началось так же, как и в «Факторе Х» (произносится как икс) — с желания выбраться и иметь хорошую жизнь — не как певица, а как хозяйка дома, член семьи и человек достойный уважения. Но ничего не получилось. НИ-ЧЕ-ГО!

Когда в девяностых развалился великий и славный Советский, и Украина — после шумной бучи — отделилась, началась полоса беспредела, или, скорее, передела — того, чего можно поделить, оставив на мели большую часть жителей этой красивой и богатой земли Гоголя и Тараса Бульбы, к которым относилась и семья Наты.

Отец её после госотделения и смерти своей жены стал беспробудным пьяницей, не понимая нового устройства и Тимошенковского, английско-хохляцкого, с длинной фальшивой косой, курса, и туда же он тащил и своего сына-верзилу, единственного брата Наты, а она в те годы вышла замуж — скорее от страха остаться одной в этой нестабильной обстановке, чем по любви — за человека, вскоре потерявшего работу и возмещающего превратности своей судьбы вместе с превратностями судьбы бывшей советской житницы, тяжелым мордобоем и домашним рукоприкладством.

Она его оставила, переехав опять к отцу-бедолаге и видя, как все её подруги бегут из новой страны, называемой Украйной и стремящейся попасть в число европейских стран, но не благодаря своему развитию и индустрии, которой, в общем-то почти и не было — кроме несчастливой Чернобыльской станции и доблестного, но устаревшего Кузбасса, а скорее благодаря своему стратегическому положению, которое НАТО хотело использовать в своих, несомненно, коварных планах. Да и влитие в европейский рынок несколько миллионов новых потребителей, правда пока неплатежеспособных, прельщало старушку-Европу.

Ната пораздумала, посоветовалась с умными бабками-гадалками, которые за деньги вселяли в своих клиентах нужную им уверенность в несомненных и скоро грядущих успехах на личном фронте, и отправилась в гости к подруге, выгодно вышедшей замуж за скандинава, нуждающегося в ежедневном сексе, бесплатном поваре и домработнице, и который из всех возможных в его положении вариантов выбрал украинскую девушку, всегда согласную на всё.

Подруга жила в своём доме с садиком, учила непонятный скандинавский язык, похожий на скарлатиновую плёнку в украинском горле и, казалось, была счастлива. Казалось.

Ната прожила недельку в их доме и попросила подругу дать брачное объявление в местной газете. Подруга, долго сверяясь со словарём, состряпала объявление, и вот уже через три дня стали приходить письма с предложением встретиться.

Ната выбрала первую предложенную дату, одела свои лучшие по украинским стандартам тряпки — джинсы с обтяжной водолазкой — и поехала на условную встречу, захватив с собой разговорник и губную помаду.

Встреча должна была сослояться в маленьком кафе недалеко от автобусной остановки. Кафе было тёмным и унылым на вид, и там за единственным занятым столом сидел грузный мужчина явно неопределенного возраста с добрыми, чуть сонными глазами. Ему можно было дать от 30 до 50. Он посмотрел на Нату, улыбнулся и спросил:

— Кофе? Означавшее на всех языках одно и тоже — тёмный напиток горьковатого вкуса, сделанных из африканских пережаренных семян, которые щедро опрыскивали вреднейшей химией.

— Да, — по привычке ответила Ната, но потом опомнилась и с улыбкой — еще по-девичьи робкой, прибавила тихо:

— Йя — означавшее на их языке викингов — да.

Он позвал официантку и заказал два кофе.

Он что-то спросил, а она не поняла и стала смотреть в свой разговорник, низко опустив глаза. Дома она была преподавательницей французского языка в школе и у неё был пед-диплом, но тут она стушевалась.

За эту минуту перед ней промелькнул пьяный отец, похороны матери и свои долгие дни в синяках и подтеках после рукоприкладства своего украинского мужа, и она решилась: не отступать! Дальше отступать было не куда. Домой дороги не вели.

В Библии, которую она читала и любила — а была она, как и вся Украина — католичкой, хотя разводы — признавала, как попытку улучшить жизнь — стояло: «Я — дверь!» Так говорил Христос, и Ната почувствовала, что этот человек, сидевший перед ней, с чужими глазами и чужими словами — дверь, дверь в ее будущее, и может, единственная. Потерять такой шанс она не могла. Она собралась внутренне, и, как участники этих телешоу, соревнующиеся за место на музыкальном парнасе, решилась. Теперь её выступление. Она широко улыбнулась и сказала давно заготовленную и вытверженную в ванной фразу:

— Ду э сёд. Ты мне нравишься.

Так скандинавы обращались друг к другу, когда хотели сказать что-то приятное. Он засмеялся, Ната засмеялась в ответ, и они стали весело пить кофе с сухими кракерсами, которые им принесла полная официантка в запачканном переднике, хотя Нате они и не нравились. Дело было не в чувстве «нравится-не нравится», а в необходимости удержания положительного внимания этого некрасивого, просто одетого с её точки зрения, мужчины. Он был той судейской комиссией, которая решает, прошла ли она на следующий тур в соревнованиях «Фактор Х» или нет.

Он, как в фильмах о туземцах, стукнул себя по груди и сказал:

— Михаил! И что-то прибавил, что она не поняла.

Кофе было выпито, Михаил заплатил и спросил её о чем-то. Ната сказала покорно: «да», и они пошли к его старому фольксвагену, стоявшему около кафе.

Ната не спросила, куда же они едут, понимая женским инстинктом, что Михаил пропустил её на второй тур передачи «Фактор Х», которая будет скорее всего разворачиваться у него дома и будет включать обнажённые сцены. Ната была готова на всё.

Она была худой, даже слишком худой, за что была бита своим украинским мужем не раз, который так вымещал на ещё костлявом теле подростка, которое было к тому же и бездетно — свои мужские, тяжелые чувства. А тело было таким скорее, из-за её не слишком счастливого детства, и в нем даже не было места пяти литрам крови — у Наты было малокровие и нехватка таинственного витамина Б 12. Зато она была сексуальна, легко возбуждая свою плоть до судорог сладкого женского внутреннего, ни с чем не сравнимого оргазма.

Оргазм она могла получать и сама, без всякого мужчины, просто сжав крепко ноги и сокращая крупный розовый клиторис, примерно так же, как это делают борцы, сокращая свои могучие бицепсы. Она могла получить оргазм просто переходя дорогу и задержавшись на секунду на светофоре, увидев в толпе красивую крутую мужскую задницу в обтягивающих джинсах и сжимая ритмично свои тощие ноги.

Мужчина её тоже мог завести, если она сама хотела этого, но в большинстве случаев тяжёлый, кислый запах тела бывшего мужа вместе с его вонючим, угарным дыханием и сопением не способствовал её эротическим фантазиям в супружеской постеле.

Теперь она знала — от её поведения зависит будущее, и приготовилась, как борец на боксерском ринге, к нокауту судьбы. Она должна пройти этот тур! Должна, обратного пути на мрачную Украину для неё не было, а виза кончалась через 3 недели.

Они подъехали к маленькому домику, окруженному запустевшим садом. Ната облизнулась. Землю она любила, и уже видела в своих фантазиях грядки с клубникой и кусты с пахучей малиной. Они молча поднялись на второй этаж, где была спальня с широкой кроватью и гардеробом. Другой мебели в спальне не было.

Михаил просто стал раздеваться и кивнул Нате головой. Она поняла, сначала хотела изобразить для него какое-то подобие стриптиза, которое она видела по телевизору, но потом увидела, что Михаил отвернулся и аккуратно вешал брюки на вешалку, совершенно не смотря в её сторону.

Она сняла джинсы и свитер, оставшись в трусиках с кружевами и лифчике. Михаил лег в постель и стал манить ее рукой. Она показала пальцем на туалет. Он отрицательно покачал головой. Мыться он не хотел. Она улыбнулась ему — хотя ей очень хотелось сбежать со сцены и, как раненная собака, она боком села на кровать. Тут Михаил облегчил ситуацию и завалил её на спину, раздвинув ноги Наты своей рукой с толстыми, короткими пальцами. Целовать её он не стал, не стал и проверять, готова ли она, а просто запустил в неё свой набухший огурец.

Через три минуты из огурца потекла клейкая жидкость, и Михаил, поохав два-три раза, отвалился от Наты. Она ничего не почувствовала, но где-то внутри знала — и этот раунд она прошла на «ура».

Она встала, пошла в ванную, подмылась и поправила прическу на своих красиво подстриженных, тёмных, вьющихся по-украински волосах.

Ната вернулась в спальню, где Михаил сидел на кровати и натягивал на себя брюки, аккуратно снятые в вешалки.

— Спасиба, — сказал он с акцентом Нате.

Потом прибавил что-то по своему. Она просто сказала «йа» — соглашаясь со всем. Они спустились в кухню, где стояла включенная с утра кофеварочная машина с остатками теплого, но абсолютно кисло-блевотного, старого утреннего кофе. Михаил налил две чашки и протянул одну Нате.

— Милк? — спросил он.

— Да, — сказала Ната и улыбнулась, сверкнув крупными белыми зубами. Он открыл холодильник, довольно пустой, где лежал пакет с нарезанной кружочками салями и стояло две картонки — с йогуртом и молоком. Он налил молока Нате, но оно оказалось кислым и тут же свернулось от горького старого кофе, заполнив всю чашку хлопьями, но Михаил этого даже не заметил, а Ната решила, что не стоит делать бучу из-за прокисшего молока и стала пить эту бурду, храбро улыбаясь. Глаза у неё были зеленоватые, в крапинку, и они темнели, если внутри ей было нехорошо. Теперь они были совсем темными, но она продолжала стоически улыбаться.

Ей надо было выиграть и этот тур конкурсной прогаммы «Фактора Х». Она знала, что за её спиной свояла длинная очередь украинских длинноногих грудястых девушек, готовых на все — только чтобы получить безбедное, стабильное существование где-то подальше от передряг и политических отравлений в своей родной хохляндии — более красивых, более развратных, более агрессивных, и поэтому времени терять было нельзя. Нате было 36 — не 25, а 36, и то что её ещё кто-то выбирает — было похоже на Андерсоновскую сказку о принцах и принцессах.

Они допили кофе, и Михаил краем глаза смотрел, как Ната, повинуясь женскому инстинкту покорности и услужливости, тут же стала мыть чашки, аккуратно ставя их в шкаф. Он опять поманил её к себе и усадил Нату на свои крупные колени.

— Натали, — сказал он, называя ее на свой лад,

— Хороший девочка, спасиба, — выдал он с большим акцентом.

Ната обвила его шею руками, как ребёнок, ищущий защиту от непогоды, и поцеловала его в глаза, а потом и в рот, пахнущий горьким кофе.

Он что-то опять сказал на своём языке, и она опять поддакнула. Он засмеялся. Такая покорность была ему в новинку. Он работал шофером-междугородником, был разведён и имел двоих детей от первого брака. Как у любого шофера, перегоняющего грузы из одной страны в другую, у него случались и любовные приключения, когда проезжая через бывшие соцстраны он наблюдал на ночных дорогах Румынии, Болгарии, бывшей Югославии целые толпы готовых на всё за маленькие деньги девушек — нетрезвых, скорее раздетых, чем одетых, кричащих вслед за грузовиками и призывающих шофёров к быстрому и недорогому сексу.

Несколько раз он пользовался их услугами, останавливаясь с ними на ночь то в лесу, то в тихом загородном месте, но его обкрадывали ловкие ручонки этих ночных придорожных мотыльков, хотящих от него только денег, и он стал осторожен с новыми знакомствами. Но Ната — короткая, безответная, улыбчивая — ему оказалась по душе, да и жить вдвоём было легче — ему не хотелось ни стирать, ни готовить ужин, и секс с ней ему понравился — она не требовала ничего.

Он дал ей номер своего мобильника и написал на бумажке число и время. Ната поняла, что и этот тур конкурса она прошла с успехом, и Михаил пригласил её на следующей неделе опять к нему — через 4 дня. Она закивала головой, улыбаясь, и он отвез её к автобусной станции, откуда уходил дальний автобус к дому подруги. Она его поцеловала на остановке, и автобус повёз её к временному пристанищу.

Подруге она почти ничего не рассказала, но когда та ушла куда-то на следующий день, Ната взяла разговорник и стала конструировать смс на незнакомом ей языке (гугла-переводчика она тогда не знала). Через минуту её смс улетел в электромагнитное пространство, и уже через 5 минут прилетел обратно.

Там стояло: «Так, кюс, Михаил». Она поняла всё и без перевода. И вот уже через 2 недели она въехала со своим маленьким чемоданчиком в дом Михаила, и началась её новая жизнь. Виза её скоро закончилась, и Михаил был поставлен перед дилеммой жениться на спокойной и короткой Нате или закрыть эту историю. Он, как всякий осторожный житель Скандинавии, после совета со своими всезнающими друзьями-шоферами решил — выгоднее жениться (у него сильно уменьшались высокие подоходные налоги при наличии иждивенки-жены), но не просто жениться, а по контракту, где написано, что всё его имущество всегда останется его собственностью, а вот если у них будут долги, то она, Ната, будет за них отвечать головой и карманом. Она ничего из этой галиматьи не поняла, кроме одного — ей надо подписать бумагу, и тогда ей дадут возможность остаться в этой стране в домике у Михаила.

В адвокатской конторе она принесла паспорт, и они оба подписали неизвестный ей документ, согласно которому она вверила свою жизнь Михаилу, судьбе и своей, Натиной, звезде на небе, куда она часто смотрела, представляя, что её умершая в несчастиях мама живёт и наблюдает за Натой.

Ната довольно быстро выучила 1000 стандартных фраз и предложений, которыми обменивались жители этой страны при общении и стала осматриваться. Муж уезжал в свои далёкие недельные командировки, перегоняя товары из одной страны Европы в другую и возвращаясь к Нате или Натали, как он её звал на французкий лад, только в пятницу. А она готовила ему украинский борщ, котлеты, делала салаты оливье, как умела, и вела его нехитрое хозяйство. Денег он давал ей в обрез и всегда требовал отчет за истраченное, не одобряя её поездок в город к подругам и хождение на гимнастику.

Ее иконку, которую она повесила со своей стороны кровати, он не одобрил и прятал её в шкаф, как только та появлялась на стене. После третьего раза появления иконки на стене, он снял её, подошёл к Нате и строго сказал:

— Никаких изменений в доме! Дом мой — помни это!

Ната вся сжалась от таких слов, но поняла — права качать здесь нельзя. Её виза должна была подтверждаться раз в год, и если Михаил был ею не доволен, визу могли и не продлить. И так 7 лет, пока ей не гарантировалась — нет, не паспорт, а только постоянная прописка в этой стране, не дававшая почти никаких прав, кроме бесплатного врача, а он ей становился нуже всё чаще.

У неё обострилось малокровие — то ли от отсутствия тепла и солнца в этой слякотной стране, то ли от того, что она была несчастлива — несмотря на дом, садик, магазины, спокойную обстановку. Она потеряла самое главное — себя. Работы у неё не было, и она решила пойти учиться на курсы воспитателя детсада — хотя у неё был полный диплом учителя французского и десятилетний опыт работы в школе. Всё надо было начинать сначала. С нуля. И тут здоровье её пошатнулось. Менструации совсем прекратились, она стала бледной, и у неё теперь часто кружилась голова. Михаил требовал секс в те дни когда был дома, а для неё и это теперь было трудно. Она угасала.

Прошёл ещё один год жизни в чужой стране по чужим правилом — без денег, почти без друзей и без поддержки — как уж тут говорить о любви? Ната угасала, её стало тошнить после еды, и участковый врач прописал ей то, что прописывается каждому в этой стране самых счастливых людей в мире — таблетки счастья — прозак. Он стала пить эти малюсенькие таблетки розоватого цвета, и с ней стали происходит выпады из реальности, когда она больше не помнила, кто она, кто — Михаил, зачем она здесь, и всегда такие выпады кончались агрессией — ей хотелось побить Михаила, виноватого в её несчастьях и малокровии, себя, и тогда она билась головой об стену этого ненавистного ей чужого дома, где ей не разрешалось иметь ничего своего — кроме одежды.

Однажды в такой момент агрессии Михаил приехал домой из своего очередного перегона — усталый и задерганный. В Польше на его грузовик напали, вскрыли замки и вытащили половину товаров, когда он отказался заплатить проездную пошлину местной мафии, патрулирующие дороги с международными перевозками, и он знал, что теперь придётся платить из своего кармана недостачу, а дома его встретила раскисшая Ната, с пеной у рта и бешенными глазами. Прозак, видно, выдавал обстиненцы, и Ната в тот день была невменяема. Она набросилась на Михаила с кулаками и стала расцарапывать его уставшее лицо крашенными ногтями.

Он легонько отбросил её от себя, и её худенькое тело отлетело к противоположной стене кухни. Дальше начался кошмар. Ната встала, глаза её стали совсем темными, она схватила хлебный нож, висевший на магните и стала, как кошка, прыгать на Михаила с ножом в руке, метясь ему в горло. Тот скрутил её тощую, слабую руку за спину, нож выпал, а Ната стала рыдать, истошно бъясь головою об пол.

Михаил улучил момент и набрал 112 на мобильнике. Мобильник ответил, и он чётко сказал: «Машину в психушку, срочно!» и назвал адрес.

Через десять минут подъехала машина с воем сирен, и в дом вошли двое здоровенных мужчин. Ната, собрав последние силы, и оскалив зубы, бросилась на санитаров, но они ловко скрутили ей руки каким-то жгутом и липкой лентой и потащили в машину. Она упиралась, как могла, ибо знала, что это — конец её жизни в этом доме, конец её мечтам, конец её будущему.

В машине она лежала на носилках с закрытыми глазами и старалась не дышать. Машина отвезла Нату за город, где находилась самая большая клиника душевно-больных этой страны. Там был целый город — с главным зданием, зданием столовой, зданием лечебницы с ванными и электрическими приборами и множеством корпусов, где и жили душевно-больные.

Её переодели, отобрали все режущие предметы и тесёмки и оставили одну в комнате одного из жилых корпусов, стоявшем недалеко от леса. Была уже ночь. Уже в приёмной ей впрыснули в кровь что-то, что её совершенно расслабило, и Ната теперь хотела только одного — спать. На следующий день начались обследования, и через неделю ей установили диагноз — вяло текущая шизофрения, прописали кучу таблеток и стали лечить.

Тут же в клинике был даже врач, говорившей по-русски, однажды приехавший в эту страну на практику из далёкой русской Сибири, да так и застрявший здесь надолго, леча от безумия сначала своих, скандинавских пациентов, а теперь все чаще — славянских — из России, Болгарии, бывшей Югославии, Румынии и Украины.

В воскресенье приехал Михаил с адвокатом и бумагами на развод. Ната подписала их, не глядя и зная, что выбора у неё все равно нет, но и выбросить её больную из этой страны никто не решался, поэтому надо было проходить новый тур в игре, называвшейся жизнью или «Фактором Х». Теперь эта игра называлась — шизофрения и была неизлечима. Никогда.

Постепенно Ната прижилась в этом доме болезней и душевной скорби, освоилась и стала своя — среди этих шизофрейников и слюнявых идиотов. Денег здесь не было, но зато вкусно кормили, водили гулять в лес с вахтерными, и даже в город, где умалишенным давалось немного денег для покупок, и тогда они шли в торговый центр, в магазин украшений и бижутерии и накупали себе множество дешёвых бус и другой мишуры, которой они украшали себя потом, идя к ужину в столовую, где справлялись дни рождения, праздники и другие события этого дома скорби.

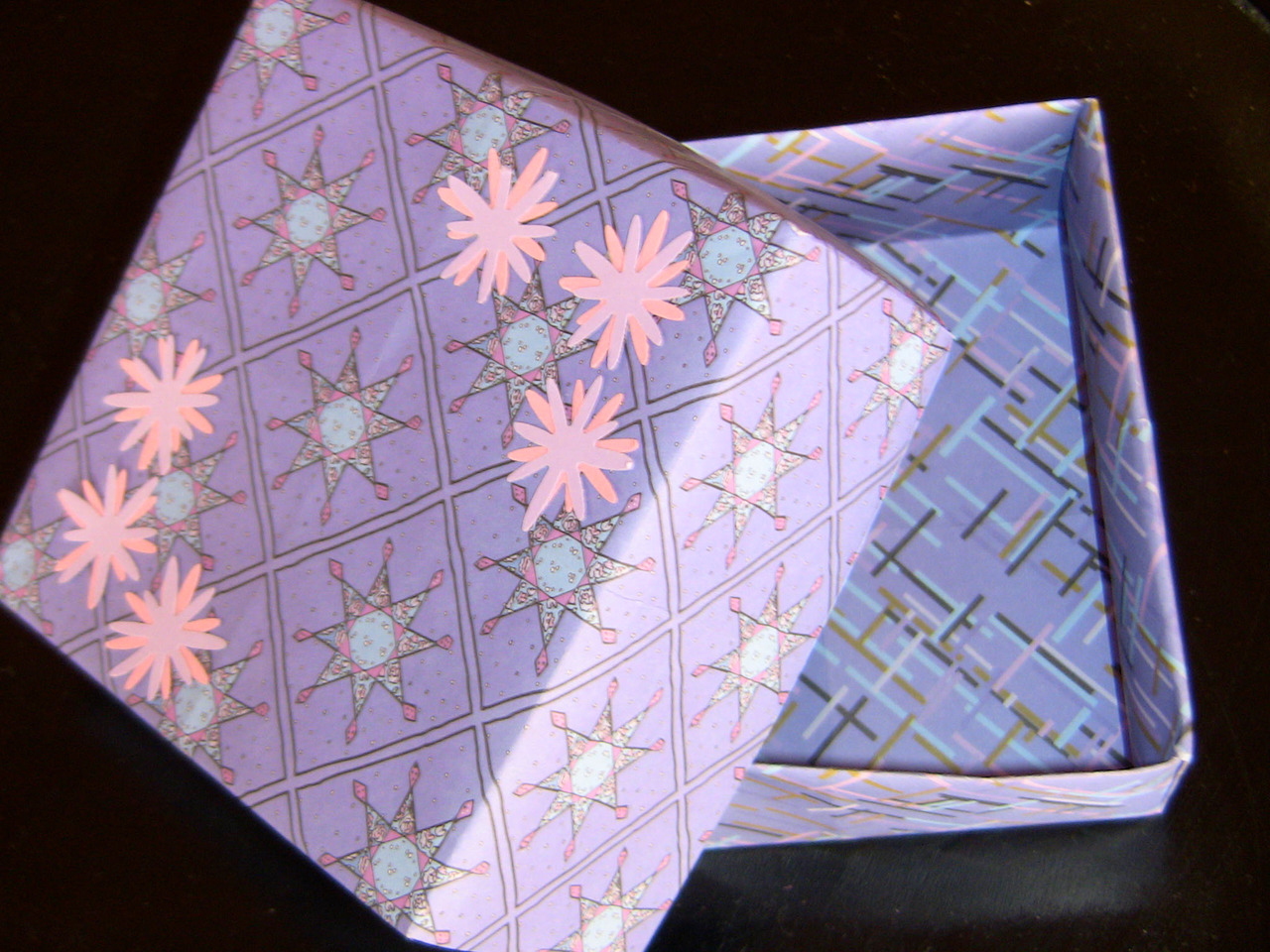

Для проформы их заставляли работать — они клеили коробочки, которые дарили своим друзьям и знакомым, как знак того, что и они, знакомые, могут оказаться там, в домой скорби, в один прекрасный день. Одна из Натиных коробочку попала ко мне, и я к тому времени уже совсем забыла о Нате, о коробочке, о «Факторе Х», но делая весеннюю уборку, я наткнулась на неё — розовую, неумело сделанную ненужную никому коробочку, которую я не выбросила в своё время.

А Ната в то время, когда я смотрела на её коробочку, сидела вместе с другими безумцами в телевизионной комнате лечебницы, где на стене висел огромный плоский экран японского телевизора, и смотрела последнюю часть музыкального конкурса «Фактор Х». Рядом сидели её друзья-шизофрейники, пускали слюни, глупо улыбались и пытались петь вместе с двумя сильно повзрослевшими финалистками. Было шумно и весело. Их «Фактор Х» только начинался.

Золото Амазонки

Пепе сидел на берегу реки и смотрел на воду. Она переливалась на солнце тысячами маленьких золотых зеркал-чешуек. Мимо проплывали рыбки, поднимая со дна золотой фонтан. Они искали в золотом песке личинок и крабиков, прятавшихся на дне. Иногда проплывала зубастая пиранья, съедая на ходу маленького малька.

Пепе пришел к реке с просьбой и ситом. Ему нужно было немного золотого песка для того, чтобы заплатить за ферму бабочек. Ферма была единственным доходом Пепе для жизни. Туристы приезжали в джунгли Амазонки для того, чтобы увидеть что-то необычное, поэтому он сфабриковал, или сочинил, легенду о ферме бабочек и спасении этих похожих больше на птиц, чем на насекомых, разноцветных обитателей джунглей, от уничтожения. Теперь все хотели кого-то спасать: индейцев, воду, бабочек, животных, землю. Все хотели быть хорошими в своих глазах. Спасение превратилось в индустрию, дающую деньги и самоудовлетворение, и Пепе решил её использовать, чтобы выбраться из бедности и нужды.

Он рассказывал туристам сказку о вымирающих бабочках, о вырубке и уничтожении джунглей и выманивал жалостью нужные ему, а не этим дурам-бабочкам, доллары. Надо было платить за обучение сына в школе, за землю под фермой и очень хотелось построить свой домик. Жить в деревне с индейцами он больше не хотел, считая себя классом выше. Он сам был поместью индейца и негра, говорил на двух языках, знал компьютер и мир, хотя и пользовался услугами шамана, если у него появлялись проблемы со здоровьем.

Он был высок, темнокож и красив. Он был женат на испанке, и в его сыне оставалось все меньше крови от жителей Амазонки, хотя жить в городе Пепе не мог, и думал о городских жителях, как о больших идиотах, не знающих и не чувствовавших природы. Его индейская часть не могла существовать без джунглей, Амазонки, бабочек, попугайских криков и маленькой паукообразной обезьянки, Альберта, теперь сидящего на его плече и смотрящего на сверкающие золотые чешуйки в воде. Альберт сопровождал Пепе везде и всегда и даже научился пить пиво из стакана, забираясь в стакан или бутылку и потягивав остатки этого чуть пьянящего напитка со дна.